Что влияет на устойчивость биоценоза

Устойчивость и развитие биоценозов

Экологическая ниша вида

Будучи в определенной степени абстрактным понятием, экологическая нишаесть совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно существование вида в природе. Сюда входят физические, химические, физиологические и биотические факторы, необходимые организму для жизни и определяемые его морфологической приспособленностью, физиологическими реакциями и поведением. Согласно Ю. Одуму, местообитание это конкретный адрес вида, тогда как ниша – своего рода его образ жизни.

Любопытно, что один и тот же вид в разные периоды развития может занимать различные экологические ниши. Например, головастик питается растительной пищей, а взрослая лягушка – уже плотоядное животное.

Необходимо подчеркнуть, что у совместно живущих видов экологические ниши могут частично перекрываться, но полностью никогда не совпадают, иначе при этом вступает в действие закон конкурентного исключенияи один вид вытесняет другой из данного биоценоза. Если же по какой-то причине, например, в результате гибели организмов одного вида «освобождается» экологическая ниша, проявляется правило обязательности заполнения экологических ниш: пустующая экологическая ниша всегда бывает естественно заполнена.

Менее организованные, но более способные к мутации виды часто вытесняют более организованные виды, занимая их экологические ниши. При этом новые виды часто оказываются, во-первых, весьма агрессивными и трудно уничтожимыми за счет своей высокой изменчивости (как это произошло с вирусом СПИДа, который пришел на смену вирусам кори, скарлатины и др.), а во-вторых, более мелкими по размеру особями. Так, исчезающих в степях копытных животных, функциями которых являлись поедание и частичная переработка растительности (что облегчало ее дальнейшее разложение редуцентами), могут заменить грызуны и растительноядные насекомые. При этом следует учесть, что мелким организмам труднее противостоять нарастающей энтропии, поэтому в перспективе возможна гибель всей экосистемы.

К. Мебиус и Г.Ф. Морозов сформулировали правило взаимоприспособленности: виды в биоценозе приспособлены друг к другу настолько, что их сообщество составляет внутренне противоречивое, но единое и взаимно увязанное целое. Иначе говоря, в естественных (природных) биоценозах не существует полезных и вредных птиц, полезных и вредных насекомых; там всё (и даже хищники типа волка) служит друг другу и взаимно приспособлено.

В то же время в силу взаимного влияния биотопа и биоценоза в последнем происходят изменения. Многолетнее наблюдение за заброшенным полем показывает, что его последовательно завоевывают сначала многолетние травы, затем кустарник и, наконец, древесная растительность. Рассмотрим основные принципы развития биоценозов.

Влияние, которое биотоп оказывает на биоценоз, называется акцией.Проявляясь весьма разнообразно, например, через влияние климата, она способна вызвать разные последствия: морфологические, физиологические и экологические адаптации, сохранение или исчезновение видов, а также регуляцию их численности.

Влияние, оказываемое, в свою очередь, биоценозом на биотоп, называется реакцией.Последняя может выражаться в разрушении, созидании или изменении биотопа. Можно привести много примеров разрушительных реакций, виновниками которых являются растения. Мхи, лишайники поселяются на самых различных горных породах. Корни высших растений увеличивают образовавшиеся в этих породах расщелины и, кроме того, оказывают химическое воздействие кислыми выделениями. Многие морские беспозвоночные (моллюски, морские ежи, губки) «сверлят» скалы. Роющие животные почвы перемешивают ее до значительной глубины. При этом главную роль играют здесь земляные черви и термиты. Согласно Р. Дажо, на постоянных пастбищах в умеренном поясе верхний слой почвы толщиной 10 см образован землей, прошедшей через кишечник земляных червей.

Анализ различных взаимодействий между биоценозами и биотопами показывает, что главными причинами, которые вызывают развитие биоценозов, являются климатические, геологические, эдафогенные (почвенные) и биотические факторы.

Уровень воздействия климатических факторов можно оценить на примере тех изменений, которые произошли в Европе во время ледниковых и межледниковых периодов. Тогда, в четвертичный период, при максимальном наступлении ледника Средняя Европа представляла собой тундру с карликовыми ивами, дриадами и камнеломками, а вся флора умеренного климата была вытеснена на крайний юг. Фауна того времени включала мамонтов, волосатых носорогов, мускусных овцебыков и мелких грызунов. Потепление, которое произошло в межледниковые периоды, способствовало возвращению винограда в районы к северу от Альп, а «теплолюбивой фауне», в т.ч. древнему слону и гиппопотаму, удалось обосноваться в Европе.

Геологические явления (эрозия, образование осадочных пород, горообразование и вулканизм) могут также сильно изменить биотоп, который, в свою очередь, вызовет значительные сдвиги в биоценозах. Имеющее место развитие почв (эдафогенные факторы), которое обусловлено совместным действием климата и живых организмов, влечет за собой параллельно и развитие флоры.

Биотические факторы являются обычными, зато наиболее быстродействующими факторами. Можно указать, например, на роль бизонов, численность которых ранее составляла десятки миллионов голов, в развитии биоценозов американских прерий. Огромную роль в этом процессе играет и межвидовая конкуренция.

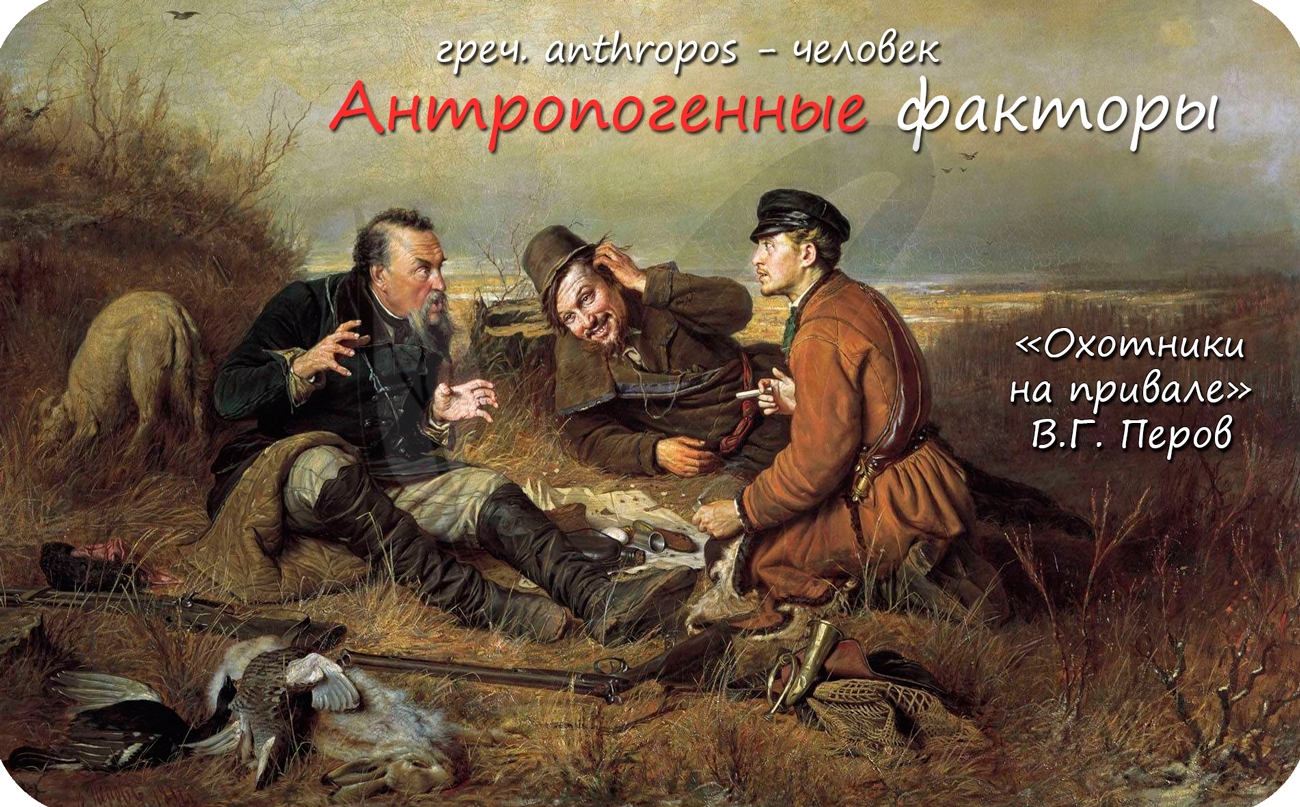

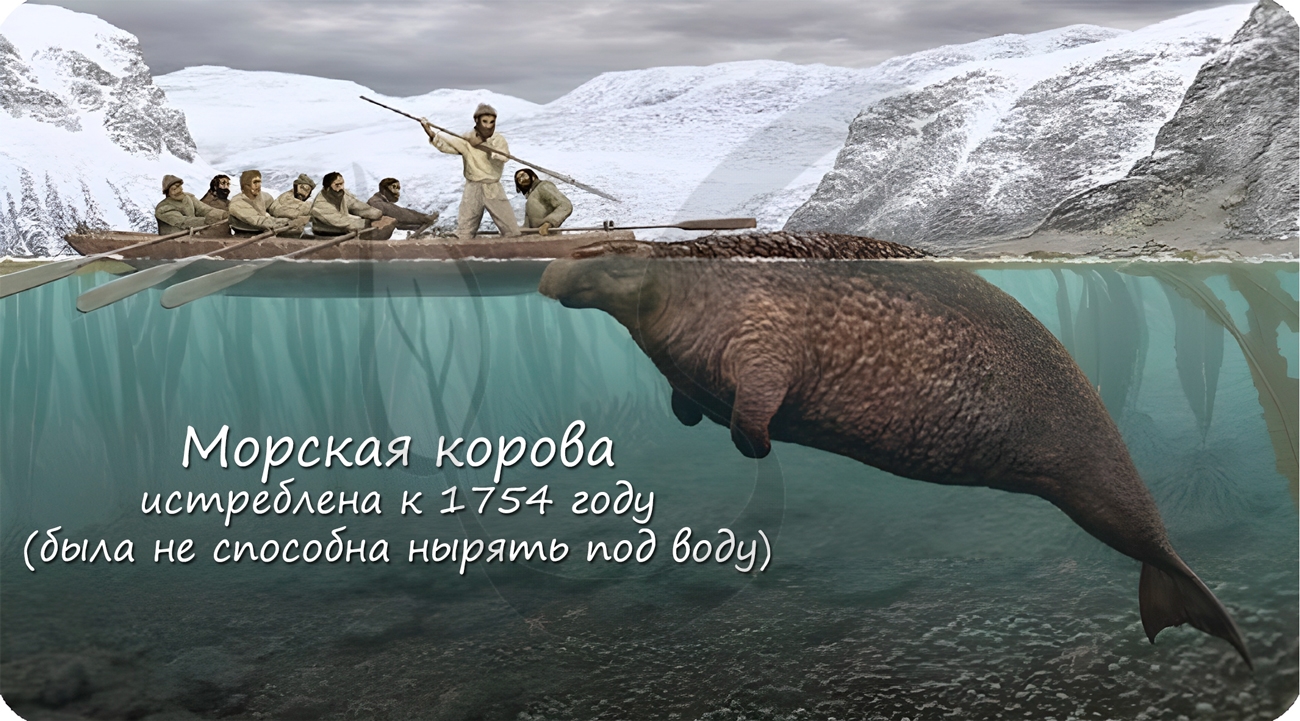

Ныне определяющим фактором развития биоценозов являются хозяйственная, а также военная деятельность. Пожары, вырубка лесов, прокладка дорог, трубопроводов, запуски ракет, интродукция (сознательная или случайная) новых видов животных (особенно микроорганизмов) или растений – это лишь отдельные примеры вторжения человека в природу. Они способны привести к быстрой эволюции биоценозов и даже к исчезновению некоторых видов организмов.

Понятие экосистемы и биогеоценоза: структура и свойства биогеоценозов

Что такое биогеоценоз и как он связан с экосистемой?

Для начала разберемся, что такое экосистема.

Понятие экосистемы

Во входящих в состав биоценозов популяциях живых организмов наблюдается связь не только друг с другом, но также с условиями среды, в которой они существуют. Все потому, что окружающая среда поставляет вещества, которые обеспечивают жизнедеятельность живых организмов. Взамен она получает продукты метаболизма. Все это формирует определенную систему, в которую входят сообщество организмов и среда их существования. По этой причине экосистема — это важный элемент жизни в целом.

Ученые назвали такую систему экосистемой. Термин экосистема ввел в использование в 1935 году английский ученый-эколог А. Тенсли. Он считал, что живые организмы нельзя изучать без учета особенностей среды их обитания. Перейдем к определению экосистемы.

Экосистема — это совокупность живых организмов различных видов, взаимодействующих друг с другом и со средой, в которой они обитают.

В результате такого взаимодействия образуется определенная трофическая структура и обеспечивается круговорот веществ внутри самой системы.

Круговорот веществ — процесс обмена веществом между частями экосистемы: живой и неживой.

Понятие биогеоценоза

Биогеоценоз как понятие в 1940 году ввел в науку российский советский ученый-эколог В. Н. Сукачев. Он считал, что биогеоценоз и экосистема — понятия близкие, но не тождественные.

Для начала определимся, что такое биоценоз и биогеоценоз.

Биоценоз — это все объекты живой природы, которые находятся на определенной территории и взаимодействуют друг с другом в условиях общей среды обитания.

Биогеоценоз — это территория, которая отличается достаточно однородными условиями существования: ее населяют взаимосвязанные популяции различных видов, объединенные друг с другом и с физической средой обитания при помощи круговорота веществ и потока энергии.

Биогеоценоз в примерах: лес, луг, степь, поле, пруд, пустыня и др.

Различия биогеоценоза и экосистемы

Чем отличается биогеоценоз от экосистемы?

По мнению Сукачева, биогеоценоз — это более конкретное территориальное образование (или понятие), в отличие от экосистемы.

Экосистема — это совокупность организмов разных видов, которые связаны между собой трофически и необязательно населяют территорию с однородными условиями. В свою очередь, говоря о биогеоценозе, мы говорим об ограниченной территории, которая характеризуется однородностью условий и определенным растительным сообществом — оно называется фитоценоз.

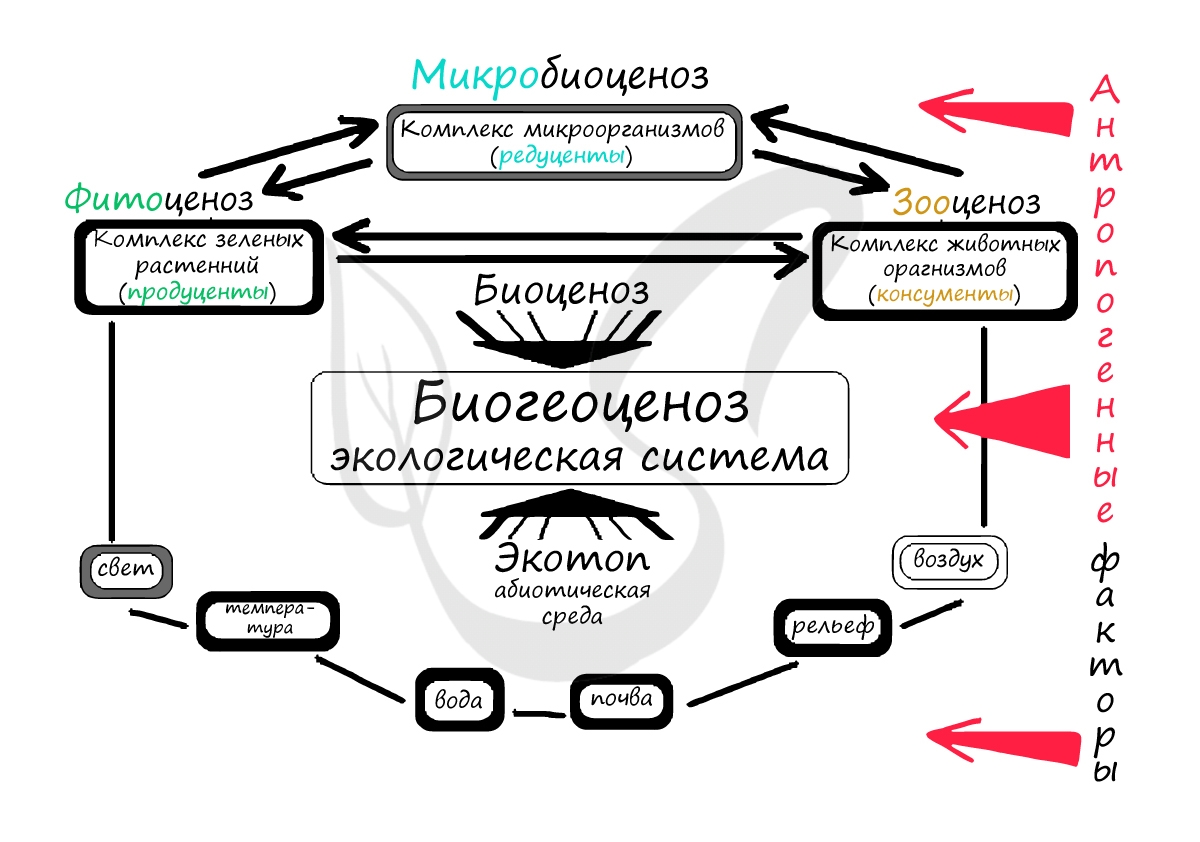

Схема биогеоценоза представлена на рисунке ниже

Структура биогеоценоза

Биогеоценоз — это совокупность и система взаимодействий неживой и живой природы.

По этой причине биогеоценоз в структуре имеет абиотическую и биотическую части.

Абиотическая часть включает следующие компоненты:

Биотическая часть включает разнообразные экологические группы популяций организмов, объединенных друг с другом трофическими и пространственными связями.

Какие компоненты входят в структуру биогеоценозов

Продуценты — основа биотической составляющей. Они синтезируют органические вещества из неорганических. Продуценты — кормовая база для консументов, за которыми скрываются гетеротрофные организмы: травоядные, хищники и паразиты.

Редуценты в структуре биогеоценозов занимают одно из важнейших мест. Они питаются останками других организмов и продуктами их жизнедеятельности, поэтому расщепляют органические вещества до неорганических. Именно редуценты завершают цикл круговорота веществ в природе.

Свойства биогеоценозов

Биогеоценозы являются системами, а любой системе присущи определенные свойства. К числу основных свойств биогеоценозов относят:

Регулирующие факторы в этом случае — внутривидовые и межвидовые связи: хищник — жертва, хозяин — паразит, растение — травоядное).

В процессе своей деятельности человек сознательно или несознательно меняет соотношение компонентов в биогеоценозах. Все это может привести к тому, что изменится не только биогеоценоз, но и вся биосфера.

Биоценоз – характеристика, виды, организмы, примеры и значение

Биоценозом называют совокупность живых существ, которые населяют определенную территорию, отличающуюся от других по ряду показателей. Все организмы имеют одинаковые потребности в условиях окружающей среды. Жизнь биоценоза представляет собой иерархические отношения, в которых каждый из участников играет свою роль.

Видовое разнообразие биоценоза

Биологические единства формируются в процессе совместного существования организмов на протяжении долгого времени. Видовой состав каждого биоценоза уникален. Его разнообразие зависит от возраста: чем он моложе, тем меньше в нем видов организмов. Видовое разнообразие наблюдается в сложившихся и зрелых биоценозах.

Структура биоценоза

Видовая структура характеризует разнообразие и численность представителей разных групп в конкретном биологическом единстве. Различают богатые и бедные биоценозы. В любом из них есть доминанты, формирующие его внешний облик. Доминантные виды, без которых невозможно существование остальных организмов, называются эдификаторами. С их сокращением меняется сам биоценоз.

Пространственная структура

Пространственная структура характеризуется распределением растений. Ярусами называют вертикальную структуру сообщества, каждый из них обладает неповторимыми характеристиками. Древесный ярус представлен высокими деревьями. Их листва хорошо пропускает солнечные лучи, которые ловит второй ярус деревьев, подпологовый. В условиях затенения образуется ярус подлеска, представителями которого являются кустарники и низкорослые деревца. Ярус подроста представлен молодыми деревьями, которые в перспективе могут вырасти до первого яруса. Лесные травы и многолетние растения формируют травяно-кустарничковый ярус. Почву покрывает собой мохово-лишайниковй ярус. Пространственная структура растений влияет на видовой состав животных.

Экологическая структура

Экологическая структура выражена определенным соотношением экологических групп организмов, которые выполняют в биоценозе определенные функции. Количество всех живых существ зависит от неорганической среды.

Трофическая структура

Трофическая структура характеризуется пищевым взаимоотношением различных видов. Автотрофные организмы питаются органическими веществами, которые сами и создают. Гетеротрофы используют в качестве источника энергии готовые органические соединения животного и растительного происхождения.

Состав биоценоза

Биологическое единство формируется на основе взаимодействия фитоценоза, зооценоза и микробиоценоза. Фитоценоз представляет основу биоценоза, в нем протекают процессы создания и переработки органического вещества. От фитоценоза зависит облик, структура, климат и видовое разнообразие конкретного единства. В подобном единстве существуют положительные и отрицательные взаимодействия. Главным качеством фитоценоза является устойчивость во времени: он способен поддерживать собственное существования без постороннего вмешательства.

Совокупность различных видов живых существ, обитающих в одном биологическом сообществе, называют зооценозом. Ему тоже отведена важная экологическая роль. Зооценоз участвует в ускорении преобразования энергии, сохраняет структуру фитоценоза. У каждого вида животных есть определенная функция.

Под микробиоценозом подразумевают совокупность всех микроорганизмов, которые существуют в условиях одного сообщества. Сюда входят существа как растительного, так и животного происхождения.

Какие организмы входят в состав биоценоза

Фитоценоз чаще всего представлен как высшими, так и низшими растениями. Видовое богатство обуславливают климатические условия. Общее количество организмов зависит от внешних условий и возраста самого биоценоза. Все участники фитоценоза действуют друг на друга, поэтому совместная жизнь накладывает отпечаток на внешний облик единства.

Чем биоценоз отличается от агроценоза и экосистемы

Агроценоз — это система, которую создал человек для своих нужд. Видовой состав и отношения между организмами в биоценозе формируются на протяжении долгого времени. В агроценозе всегда господствует искусственный отбор. Люди создают искусственные единства для того, чтобы вырастить сельскохозяйственные культуры или животных. Биоценозы получают извне только солнечную энергию, продуктивность агроценоза всегда можно повысить за счет мелиорации, внесения удобрений.

Научная литература дает схожее объяснение терминам “биоценоз” и “экосистема”, поэтому их часто взаимозаменяют. Жизнедеятельность организмов в каждой экосистеме возможна при постоянной выработке энергии. Различают простые и сложные, искусственно созданные и природные экосистемы.

Примеры биоценоза

Возникший естественным путем луг отличается однородным рельефом. Доминирующими организмами в нем являются травы. Первый ярус представлен низкорослыми многолетниками, в том числе клевером, будрой, мышиным горошком. На втором ярусе растут злаковые культуры: мятлик, тимофеевка, тысячелистник, кострец безостый.

Большинство растений являются медоносами, поэтому на лугах летом много пчел, бабочек и шмелей. Зеленью питаются насекомые, в том числе гусеницы, кузнечики и жуки. Земноводные и пресмыкающиеся животные служат источником пищи для хищных птиц и крупных млекопитающих.

Роль биоценоза

Биологические сообщества благодаря постоянному превращению энергии обеспечивают круговорот веществ в природе. Крупные биоценозы являются источником кислорода, задерживают вредные газы и пыль. Биоценозы водоемов — это источники питьевой воды. Антропогенная деятельность приводит к разрушению естественных биологических единств. На их восстановления уходят века. Человек страдает от таких катастроф в первую очередь.

Каковы причины устойчивости и смены биогеоценозов?

Экосистемы обладают устойчивостью, то есть способностью к длительному существованию. Устойчивость сообщества определяется рядом факторов. К ним относят разнообразие видов и число пищевых звеньев. Чем больше видов в сообществе, тем разнообразнее пищевые звенья, тем больше возможностей сохранения равновесия в экосистеме. Это объясняется тем, что при резком увеличении численности какого-либо вида у хищников изменяется характер питания, они начинают питаться преимущественно особями наиболее многочисленного вида жертвы и ограничивают его численность.

Таким образом в экосистеме устанавливается равновесие между соотношением численности особей разных видов. Чем меньше в сообществе видов с разнообразными способами питания, чем короче пищевые цепи, тем больше возможностей для разрушения сообщества, поскольку выпадение одного из звеньев в пищевой цепи может привести к исчезновению других звеньев.

Важный признак совершенства экосистем — степень замкнутости оборота веществ. Это означает, что необходимые организмам вещества включены в круговорот и используются многократно. Примерами экосистем с высокой степенью замкнутости оборота служат широколиственный лес, луговая степь. В экосистеме подушки лишайников степень замкнутости оборота незначительна, так как большая часть продуктов распада выносится за пределы лишайника — вымывается потоками дождя, осыпается со ствола, животные мигрируют в другие места обитания. К этому типу экосистем относятся и проточные водоемы: вынос веществ за пределы экосистемы настолько велик, что устойчивость поддерживается в основном за счет притока такого же количества веществ извне.

Один из признаков устойчивости экосистемы — тип внутреннего круговорота веществ, который определяется источниками и характером поступления веществ в экосистемы. По этому признаку все экосистемы делят на три группы: независимые — расположенные на водоразделах; зависимые — расположенные на склонах и подпитываемые веществами поверхностных и грунтовых вод, стекающих по склонам; подчиненные — расположенные в понижениях рельефа и использующие вещества, которые сюда относятся. И наконец, экосистема тем совершеннее, чем интенсивнее в ней скорость оборота веществ. Она велика в широколиственных лесах и степях, где благоприятное сочетание тепла и влаги обеспечивает высокую активность растений, животных и микроорганизмов. Здесь синтез органических веществ и распад органических остатков происходят быстро.

Устойчивость любой экосистемы относительна, в ней постоянно происходят изменения.

Можно выделить два типа изменений: циклические и поступательные.

К циклическим изменениям относят суточные, сезонные и многолетние. Суточные и сезонные изменения обусловлены периодическими изменениями в неживой природе, а многолетние зависят от изменения климатических условий или связаны с особенностями жизненного цикла организмов. Так, во многих местах количество осадков резко колеблется по годам, засушливые годы чередуются с влажными. Это приводит к колебаниям численности видов растений, имеющих приспособления к жизни либо в засушливых, либо в увлажненных условиях.

Поступательные изменения приводят к смене одного сообщества другим. Различают внешние и внутренние причины смены сообществ.

К внешним, естественным факторам, вызывающим смену сообществ, относят, например, постепенное иссушение почв или их заболачивание. К внешним причинам относят и действие антропогенного фактора, например вытаптывание растительного покрова в лесу, в парковых зонах больших городов, загрязнение водоемов отходами производства.

Внутренние причины, смены сообществ возникают в результате процессов, происходящих в сообществе. Закономерный процесс изменения сообществ в результате взаимодействия организмов между собой и с окружающей их абиотической средой называют сукцессией (от лат. successio — преемственность, наследование). Иначе говоря, сукцессия — это процесс саморазвития сообществ. В ходе сукцессии малоустойчивые экосистемы сменяются более устойчивыми. Происходит это так. Живые организмы в процессе жизнедеятельности изменяют окружающую среду, поглощая из нее определенные вещества и насыщая ее продуктами своей жизнедеятельности. Среда изменяется, становится менее пригодной для жизни особей обитающих здесь видов, но благоприятной для жизни других видов. В результате одни виды заменяются другими.

Конечный этап сукцессии — формирование устойчивого равновесия экосистемы, которое называют климаксом (от греч. климакс — лестница). В ходе сукцессии в экосистеме увеличивается число видов, образуются разветвленные цепи питания, формируется ярусность и мозаичность, снижаются темпы роста биомассы. В климаксовом сообществе почти весь годовой прирост растительности расходуется в цепях питания, поэтому чистая продукция экосистемы приближается к нулю.

Знание причин смены экосистем имеет большое значение для практической деятельности человека. В сообществах, находящихся на начальных стадиях сукцессии, изъятие избытка чистой продукции не приводит к их разрушению. Вмешательство же в климаксовое сообщество, где вся энергия используется наиболее полно, вызывает нарушение равновесия в нем. Так, сплошная рубка леса на больших площадях приводит не тоько к полному разрушению лесного сообщества, но и к изменению почвенного покрова, который формировался в течение тысячелетий. На месте лесов возникают более примитивные сообщества — болота, пустоши. Надо помнить о том, что любую разрушенную экосистему очень трудно, а иногда и невозможно восстановить. Для восстановления крупной экосистемы естественным путем требуются столетия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Экосистема и ее факторы

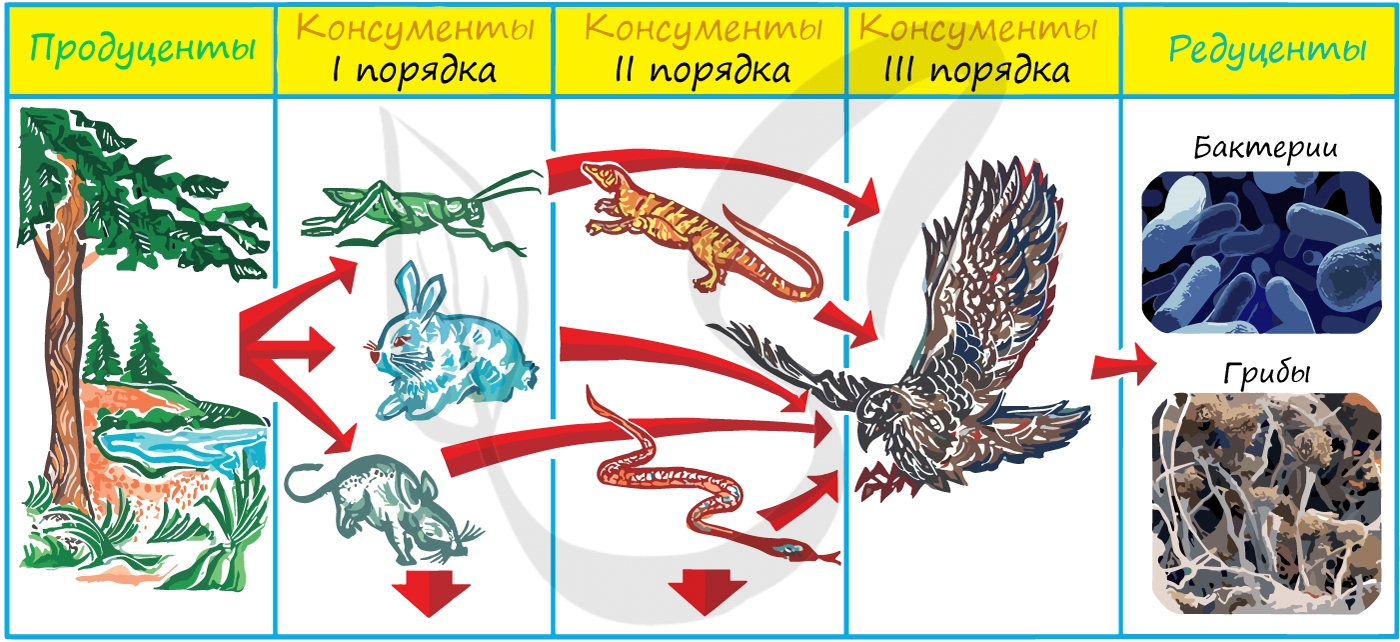

Продуценты, консументы и редуценты

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические вещества, потребляемые животными.

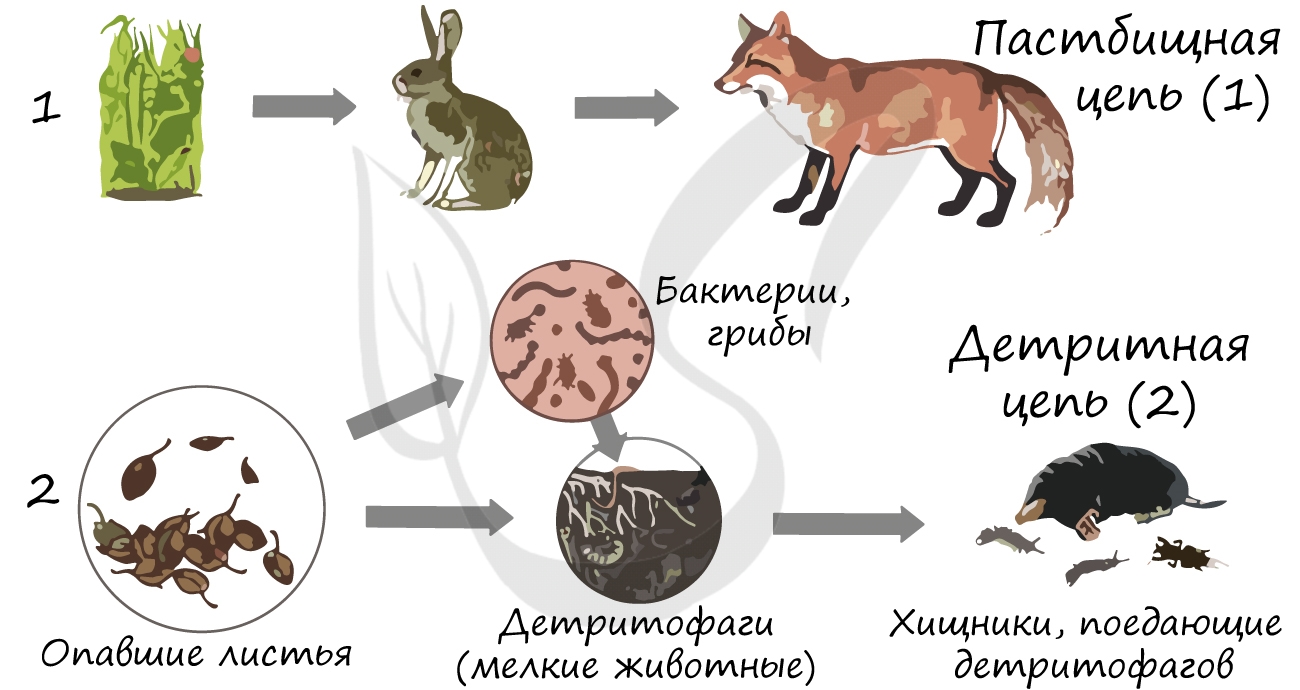

Пищевые цепи

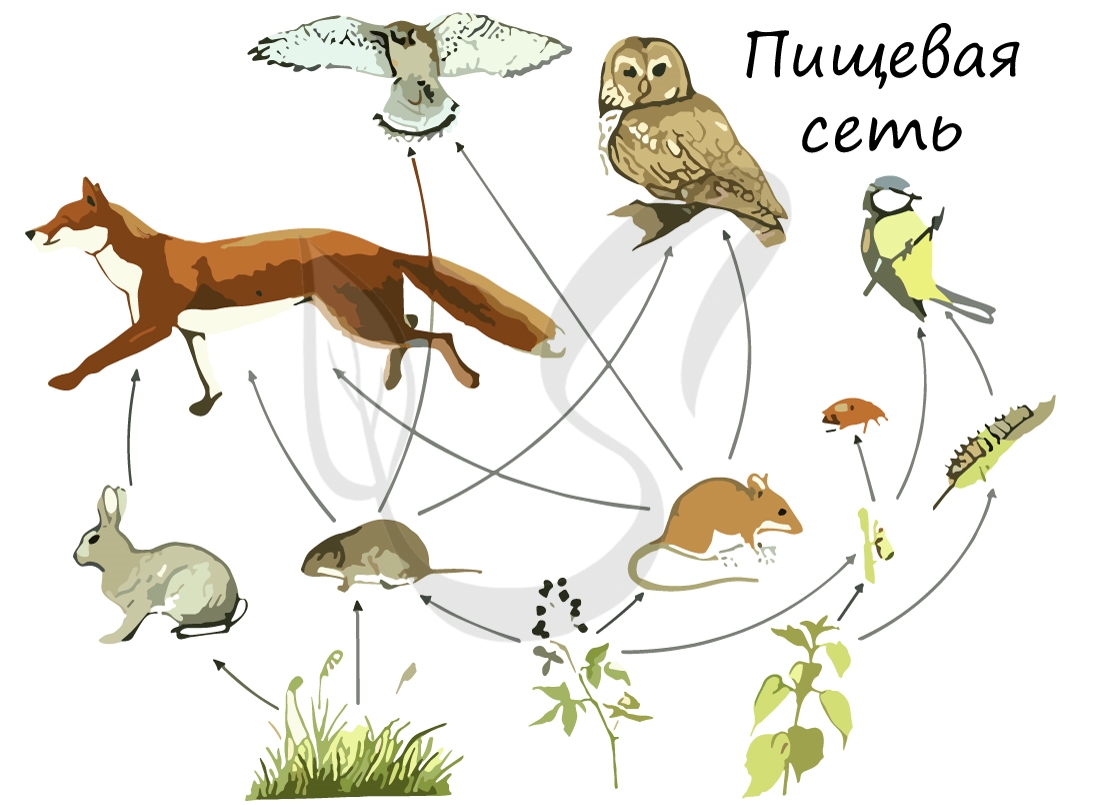

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем, что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

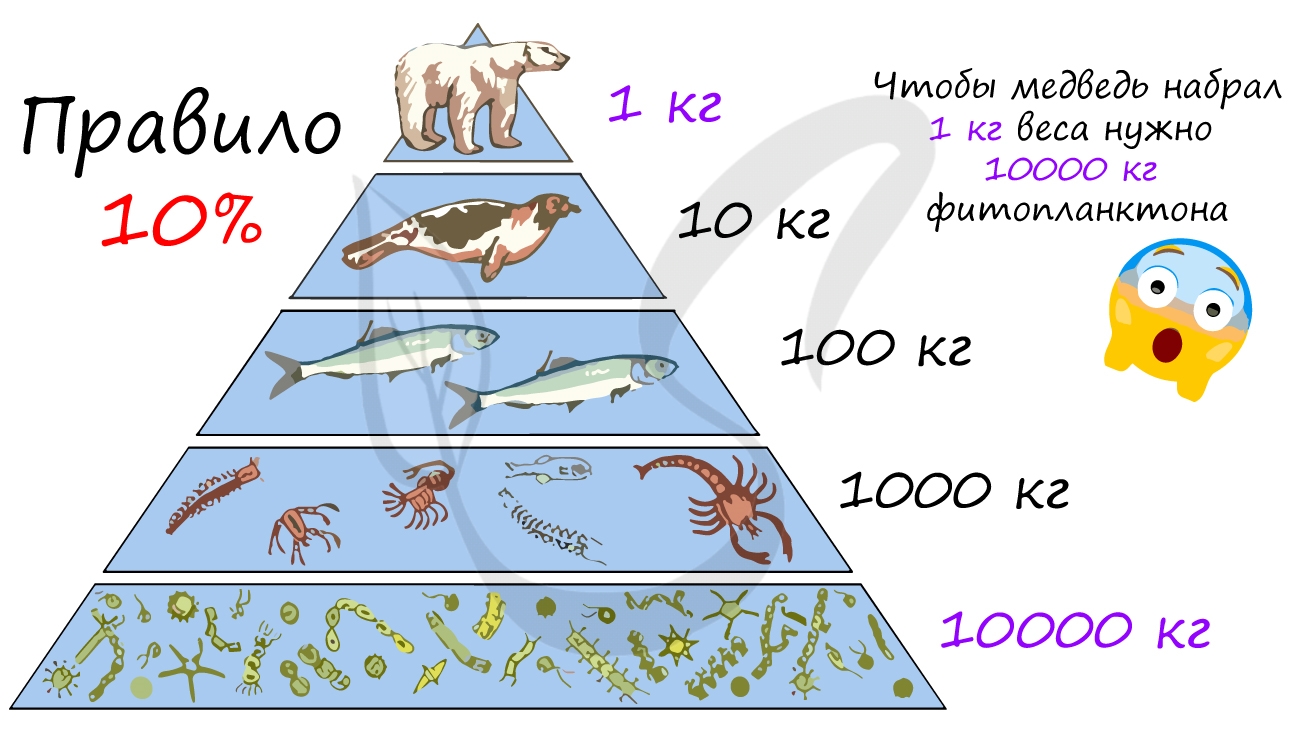

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы (пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей с повышением трофического уровня.

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и 10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Факторы экосистемы

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ, растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность человека играет решающий фактор в исчезновении видов.

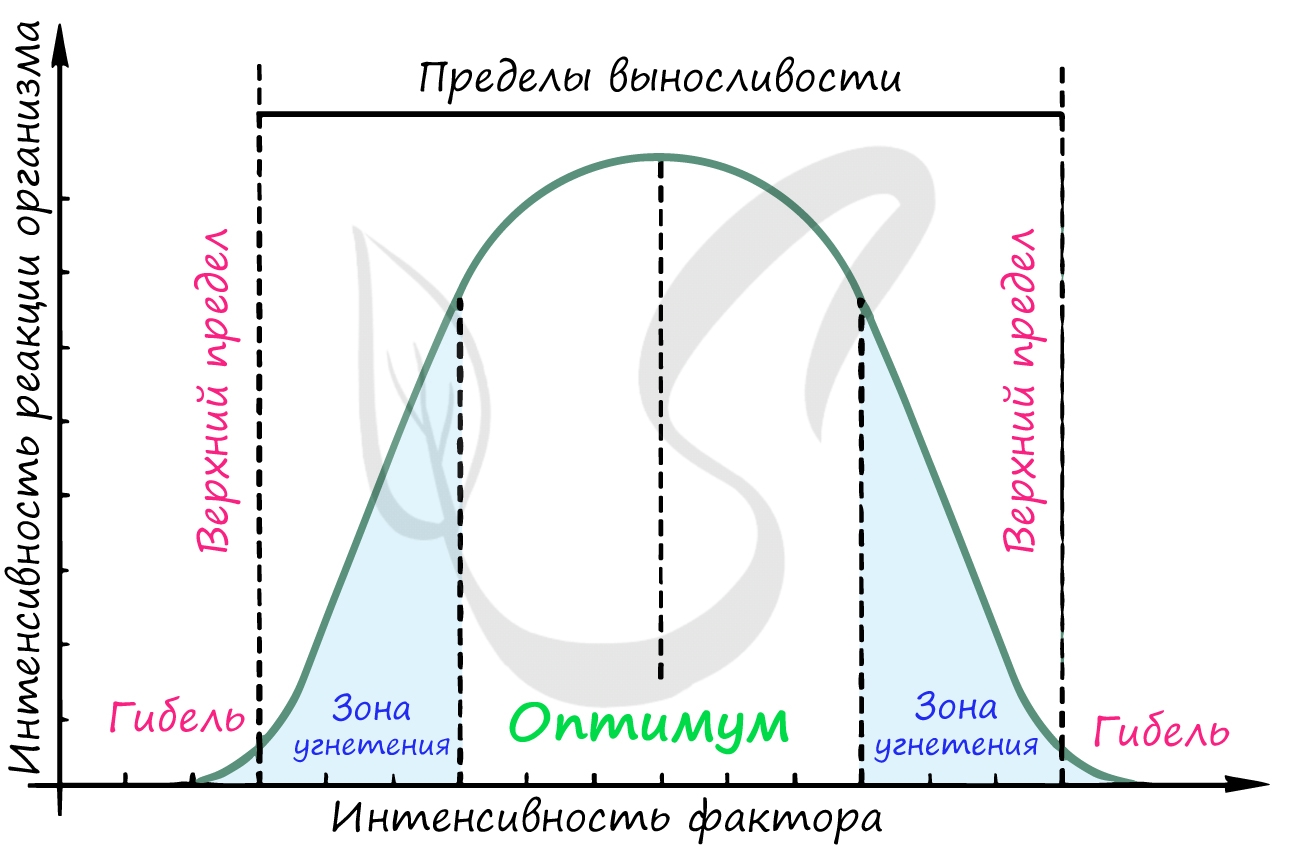

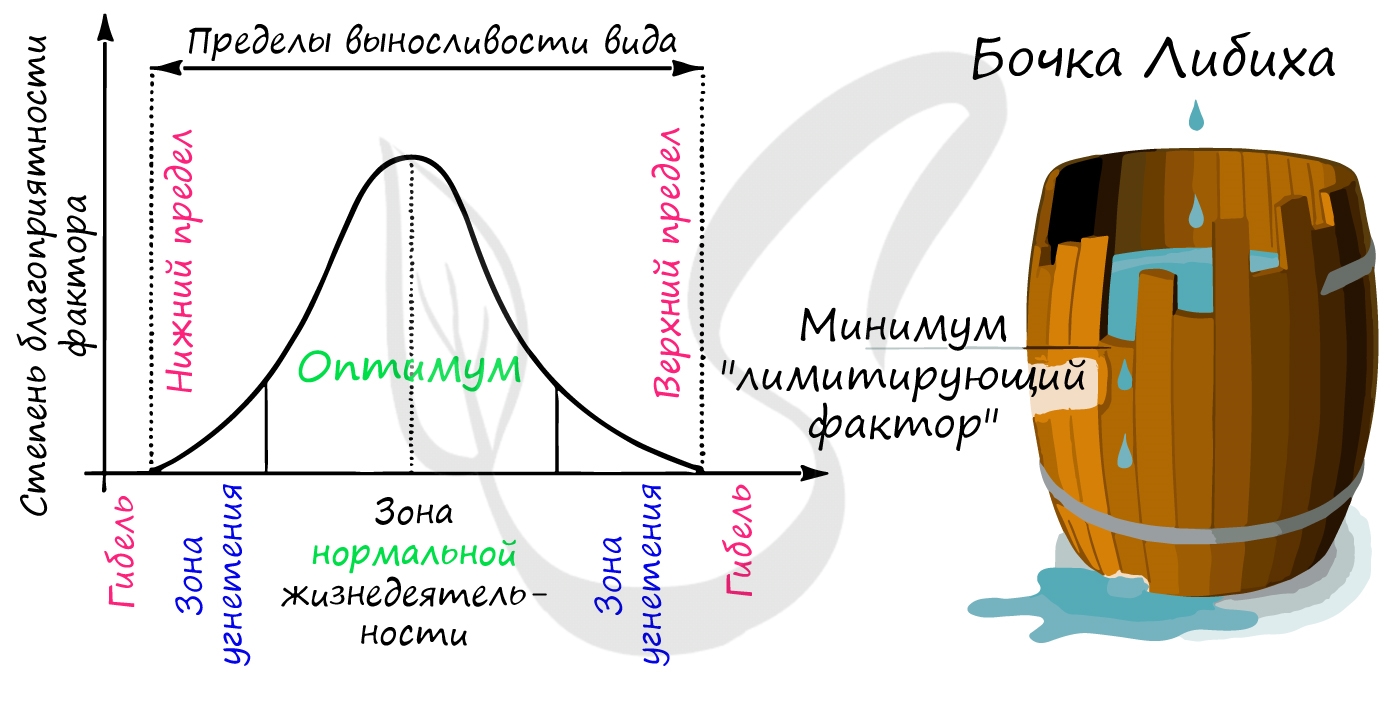

Закон оптимума

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума, то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим (лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор, который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.