чем ворон похож на конторку

Ворон и конторка. Об одной загадке Л.Кэрролла

Загадка Шляпника

«Чем ворон похож на конторку?» (в переводе Н,Демуровой).

«Какая разница между пуганой вороной и письменным столом?» (в остроумном, но неправильном переводе Б.Заходера).

Подтекст перевода Заходера ясен сразу. И, разумеется, сразу же я отзеркалю его подтекст. Советские времена цензуры и запуганных литераторов! Пиши в стол, а не то. У самого Заходера, известного всем лишь в качестве детского поэта и переводчика «Винни-Пуха», в столе лежало много чего. Мало кто знает, что он автор нескольких оригинальных произведений не для детей.

Ортодоксальный ответ на вопрос Заходера (но не Л.Кэрролла) таков: между «пуганой вороной» (советским литератором), что, по пословице, «куста боится» и письменным столом связь самая прямая, а разницы почти никакой.

(«Алиса в стране чудес», пер. Н.Демуровой. Глава «Безумное чаепитие»).

Вопрос Мартовского Зайца очень многозначителен. Он задан неспроста.

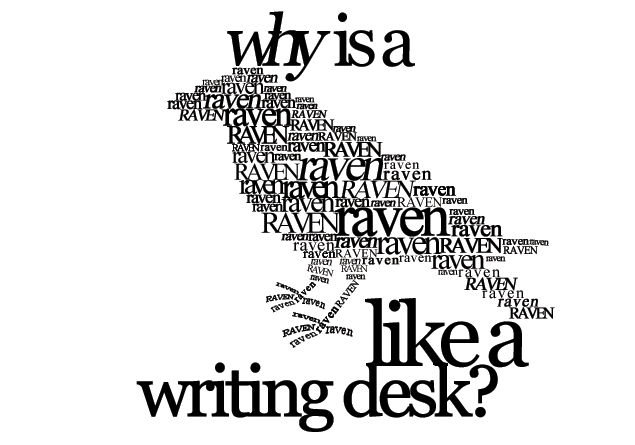

Why is a raven like a writing desk? Эту загадку якобы автор «Алисы» задал, а сам не смог ответить. Думается, Льюис Кэрролл (он же математик Ч.-Л.Доджсон) явно лукавил.

Существует немало версий. Я читал десятки ответов досужих любителей, но самое запоминающееся — версия про звук [r] в начале слова. на разгадку простенькой загадки мне так и не повезло наткнуться ни в Сети, ни в книгах. Между тем она решается в два счета. Уверен, я не первый — просто плохо знаю своих предшественников.

В первом случае Raven (ворон) = (Crow) ворона, это разные породы ворон, но прелесть в том, что тонкое (чаще всего вороненое) стальное перо тоже crowquill, т.е. буквально: Crow+quill, воронье перо.

Словарные источники дают много информации на эту тему.

Итак, ворон и конторка имеют ПЕРЬЯ.

Что ответил Льюис Кэрролл

Как сообщается, в предисловии к изданию сказки 1896 г. Кэрролл дал ответ на этот загадочный вопрос, но такой невнятный и зашифрованный, что его впору счесть новой загадкой. В «Аннотированной Алисе» Мартина Гарднера приводится ответ Кэрролла на доставший его вопрос Шляпника, с которым, вероятно, к нему слишком часто обращались. Вот он:

«Меня так часто спрашивали о том, можно ли найти ответ на загадку Шляпника, что мне следует, пожалуй, запечатлеть здесь вариант, который мог бы, как мне кажется, быть достаточно приемлемым, а именно: «С помощью того и другого можно давать ответы, хоть и плоские; их никогда не ставят не той стороной!» Впрочем, это мне пришло в голову уже позже; загадка поначалу не имела отгадки».

Ответ совершенно поразительный.

Можно ли верить? Точно так же много лет считалось, что загадка Белой Королевы из финала «Алисы в Зазеркалье» не имеет отгадки. В тексте того стихотворения говорилось о «рыбке», что подают на блюде, из-под которого ее трудно достать. Пока, наконец, Питер Саклинг из Нью-Йорка в 1960 году (!) не сообразил, что это УСТРИЦА.

Причины

Словом, Доджсон был человеком скрытным, так как, судя по всему, ему (имевшему, как-никак, духовный сан) было что скрывать от общества с серьезнейшими моральными запретами и сексуальными фобиями. Стиль умолчания или лукавой перифразы для него дело обычное.

Причины, по которым он не пожелал предать гласности свою разгадку, точному анализу не поддаются. Можно высказать только два предположения.

1) Приобретающий всемирную (в странах английского языка и колониях Британии — уж точно) известность писатель, плоды досугов которого по результату совершенно затмили, если не вытеснили (к его собственному разочарованию), профессиональные достижения математика, не хотел расстраивать своих читателей и портить с ними отношения, публично показывая им, насколько они не сообразительны.

Поэтому Кэрроллу пришлось создавать отговорку. В этой тяжеловесной отговорке есть своя логика: и, на мой взгляд, она тоже достаточно прозрачна.

«Ворон»

Давать ответы с помощью ворона — хотя и плоские. Или ворон, который дает ответы, хотя и плоские. Да это же саркастический намек на «Ворона» Эд. Аллана По!

Стихотворение «Ворон» при своем появлении произвело фурор, который в жизни Э.По более никогда не повторился. Оно стало сенсацией в США, а скоро и во всех странах английского языка. В стихотворении, как всем известно, ворон влетает в комнату лирического героя и садится на бюст Афины Паллады. Герой задает ему различные печальные вопросы, на которые ворон отвечает совершенно одинаково: Nevermore! ( то есть – Никогда!)

Да, Ворон в стихотворении действительно «дает ответы». Хотя и «плоские». Потому что совершенно однотипные.

Н а эту тему существует много пародий, лучшая среди русскоязычных, на мой взгляд — « Ворон» Н.Глазкова ( 1938 г.)

Ну и, разумеется, никто не ставит конторку к стене не той стороной! Ибо к ней присаживаются с одной стороны — так уж она устроена.

Зато «с помощью конторки» можно давать множество достаточно плоских ответов своим корреспондентам. Ведь конторка — небольшой письменный столик или бюро с отделениями.

Кэрролл был любителем эпистолярного жанра. Он написал за свою жизнь тысячи писем. Ему же принадлежит книжечка «Восемь или девять мудрых слов о том, как писать письма».

Глубокий слой

Однако покопаемся, нет ли в загадке Безумного Шляпника какого-то еще ускользнувшего от нас подтекста.

Why. Первое слово любопытно само по себе. Загадка начинается со слова, которое можно перевести буквально. Тогда будет «Почему (по какой причине) или «зачем» ворон похож на конторку?» Если догадка насчет Э.По верна, то есть смысл предположить, что с самого начала Л.Кэрролл имел в виду знаменитое и нашумевшее произведение.

«Ворон» побил все по популярности не только в Америке. Он вызвал серьезное эхо подражаний и в Англии, и на континенте. Вспомним, как восхищался Эдгаром По Бодлер, переводивший его.

Итак, чем или по какой причине /зачем или почему «Ворон» имеет сходство с конторкой? Ответ, как мне кажется, можно найти в знаменитом эссе Э.По «Философия творчества», где он анализирует процесс создания своего произведения. Правдиво оно или нет — не место тут разбирать. Мы никогда не узнаем, действительно ли предшествовали предварительные точные скрупулезные и «непоэтические» расчеты написанию «Ворона» или они рождены задним числом. Так или иначе, По выступил здесь предшественником русской «формальной школы» или французского структурализма задолго до них самих.

Математика Доджсона это не могло не заинтересовать. Оба они — По и Доджсон были склонны к точным расчетам. Первый был гением, стихийно одаренным во многих областях, что демонстрирует трактат «Эврика», в котором громадное место уделено теории шифрования и математике. Второй был математиком-профессионалом — не очень крупным, но все же вполне компетентным во многих ее областях. Что же касается Льюиса Кэрролла как поэта, то его душу лирика трактат По мог задеть и возмутить (вариант — восхитить также следует учитывать).

Конторка против трансценденции

Такие слова не могут оставить равнодушным, если вы пишете стихи и являетесь математиком.

Конторка — символ, материалистического, скучного и непоэтического труда. Место приземленного бюрократического расчета. Конторка — письменный стол приказчика или распорядителя работ, где помимо пишущих принадлежностей, хранятся не только разного рода записи (счета, квитанции), но и деньги в специальном отделении. Это фокус посюсторонних, не спиритуальных лучей: лучей мира сего. Площадка приложения факторов и сил, в массовом сознании диаметрально противоположным интуиции, поэтическому «вдохновенью» и тому подобным «трансцендентным» взлетам духа.

Как известно, Э.По вел полемику с Р.-У.Эмерсоном, вождем трансценденталистов, последовательно отстаивая свои позиции и не чураясь иногда пародии и язвительных наскоков.

Вместо порыва к высотам и ссылок на транс (привычного инструментария для застрявших в прошлом почитателей «Кублы-хана» Колриджа, поэт нового типа выдвигает на первый план математические соображения, анализ структуры, подсчет и расчет. Рациональный костяк без всякой апелляции к вдохновению. Это не могло не шокировать читателя (не исключено, что к подобной реакции и стремился По).

Зачем По сделал это — зачем написал «Философию творчества»? Таков подспудный смысл вопроса Шляпника, то есть Л.Кэрролла, то есть на самом деле Чарльза Лютвиджа Доджсона.

Зачем он разрушил чарующую иллюзию — не сумасшествие ли обуяло поэта.

В «Алисе в стране чудес» автор представил себя в виде птицы Додо.

Перед самой загадкой Алиса говорит Шляпнику: «Научитесь не переходить на личности. Это очень грубо». Едкие, разносные рецензии По на творчество современных ему второстепенных авторов хорошо известны. Он не щадил их и был безжалостен. Исключения были редки, но метки: Н.Готорн, Ф.Купер, Г.Лонгфелло.

Похож ли Безумный Шляпник на Эдгара Аллана По, которого при жизни и после смерти очерняли враги и ложные друзья, в своих писаниях выдавая за совершеннейшего безумца? Кто же в таком случае Мартовский Заяц?

Чем ворон похож на конторку

14 ответов на загадку Шляпника

— Отгадала загадку? — спросил Болванщик, снова поворачиваясь к Алисе.

— Нет, — ответила Алиса. — Сдаюсь. Какой же ответ?

— Понятия не имею, — сказал Болванщик.

— И я тоже, — подхватил Мартовский Заяц.

Алиса вздохнула.

— Если вам нечего делать, — сказала она с досадой, — придумали бы что-нибудь получше загадок без ответа. А так только попусту теряете время!

Знаменитая загадка Шляпника «Чем ворон похож на конторку?» — Why is a raven like a writing-desk? — осталась в книге без ответа. Однако читатели так заинтересовались, что Кэрроллу пришлось дать комментарий в предисловии к изданию 1896 г.:

| Enquiries have been so often addressed to me, as to whether any answer to the Hatter’s riddle can be imagined, that I may as well put on record here what seems to be a fairly appropriate answer, viz: ’Because it can produce few notes, though they are very flat; and it is nevar put with the wrong end in front!’ This, however, is merely an afterthought; the Riddle, as originally invented, had no answer at all. | Меня так часто спрашивали о том, можно ли найти ответ на загадку Болванщика, что мне следует, пожалуй, запечатлеть здесь вариант, который мог бы, как мне кажется, быть достаточно приемлемым, а именно: «С помощью того и другого можно давать ответы, хоть и плоские; их никогда не ставят не той стороной!» Впрочем, это мне пришло в голову уже позже; загадка поначалу не имела отгадки. [Перевод Н. Демуровой.] |

Перевод передал не всю игру слов. В оригинале:

Because it can produce a few notes, though they are very flat; note — заметка и карканье

flat — плоский и бестолковыйit is nevar put with the wrong end in front! вместо never написано nevar, т. е. перевернутое слово raven

Некоторые построены на омофонах:

Bills and tales are among their characteristics. bill — счет и клюв

омофоны tale — сказка и tail — хвостBecause neither is ever approached without caws. омофоны caws — карканье во мн. ч. и cause — причина Because they are both used to carri-on decomposition. омофоны carry on — проводить и carrion — падаль

Другие используют спунеризмы, т. е. перестановку начальных букв в словах:

Because one has flapping fits and the other fitting flaps. flapping fits — беспокойные вспышки

fitting flaps — подходящие крышкиBecause one is good for writing books and the other better for biting rooks. writing books — писать книги

biting rooks — клевать грачейBecause a writing desk is a rest for pens and a raven is a pest for wrens. a rest for pens — подставка для ручек

a pest for wrens — гроза воробьев

А здесь обыгравается многозначность слов:

Poe wrote on both. to write on smth. — писать на чем-то и писать о чем-то

имеется в виду стихотворение Эдгара По «Ворон»The notes for which they are noted are not noted for being musical notes. note — заметка, карканье, нота

to note — обнаруживать, замечать

noted for — известный

Последний пример в русской интерпретации может звучать как «Звук, по которому они узнаются, не очень-то музыкален». В переводе теряем игру слов, вместо карканья и заметок обыгрываем хлопанье крышки и крыльев. В итоге от оригинала осталась только идея о «немузыкальности».

Без изменения в русский язык можно перенести только смысловые шутки:

Because it slopes with a flap. Оба поднимаются с хлопанием. Both have quills dipped in ink. У обоих чернильные перья. You can baffle the billions with both. При помощи обоих можно оглушить миллионы.

И, наконец, универсальный ответ, который удивительным образом сохраняет в переводе очаровательную игру с языком:

Чем ворон похож на конторку?

Оценить 1 комментарий

Болванщик широко открыл глаза, но не нашелся, что ответить.

— Чем ворон похож на конторку? – спросил он, наконец.

— Так-то лучше, – подумала Алиса. – Загадки – это гораздо веселее…

— По-моему, это я могу отгадать, – сказала она вслух.

— Ты хочешь сказать, что думаешь, будто знаешь ответ на эту загадку? – спросил Мартовский Заяц.

— Совершенно верно, – согласилась Алиса.

— Так бы и сказала, – заметил Мартовский Заяц. – Нужно всегда говорить то, что думаешь.

— Я так и делаю, – поспешила объяснить Алиса. – По крайней мере… По крайней мере, я всегда думаю то, что говорю… а это одно и то же…

— Совсем не одно и то же, – возразил Болванщик. – Так ты еще чего доброго скажешь, будто «Я вижу то, что ем» и «Я ем то, что вижу», – одно и то же!

— Так ты еще скажешь, – проговорила, не открывая глаз, Соня, – будто «Я дышу, пока сплю» и «Я сплю, пока дышу», – одно и то же!

— Для тебя-то это, во всяком случае, одно и то же! – сказал Болванщик, и на этом разговор оборвался.

С минуту все сидели молча. Алиса пыталась вспомнить то немногое, что она знала про воронов и конторки.

Суть не в ответе, как в результате, а в ответе, как в процессе.

Что такое «Синдром Алисы в Стране Чудес», чем ворон отличается от письменного стола и почему «сорок два»?

Льюис Кэрролл дал культуре богатейший набор причудливых образов и универсальных парадоксов, с помощью которых удобно описывать какое-нибудь явление с неожиданной стороны. Особую страсть к ним издавна питают учёные — причём самых разных мастей — философы, лингвисты, физики, математики…

Почему бы, допустим, в разговоре о «жизни после смерти» не упомянуть, как Алиса пыталась представить, «как выглядит пламя свечи после того, как свеча потухнет»? Ну, а утверждение Траляля и Труляля, что всё вокруг — лишь сон Чёрного Короля, просто классическая иллюстрация такого философского течения, как субъективный идеализм.

«— …Все равно ты ему только снишься. Ты ведь не настоящая!

— Нет, настоящая! — крикнула Алиса и залилась слезами.

— Слезами делу не поможешь, — заметил Траляля. — О чём тут плакать?

— Если бы я была не настоящая, я бы не плакала, — сказала Алиса, улыбаясь сквозь слёзы: все это было так глупо.

— Надеюсь, ты не думаешь, что это настоящие слёзы? — спросил Труляля с презрением».

И ещё. Помните, фразу Сони: «Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?» Так вот учёным (особенно популяризаторам) не раз приходится «рисовать множество» — выдумывать какой-то наглядный образ для описания «невозможного». Я имею в виду те явления в науке, которые трудно представить или которые противоречат бытовому здравому смыслу. Так появляется «парадокс близнецов» Эйнштейна или «Кот Шрёдингера». Нашёл своё место в науке и Чеширский Кот.

Например, в западной лингвистике есть такой термин, как «чеширезация». Так называют явление, когда какой-то звук из языка исчезает, но его след в словах остаётся. Не знаю, правильно ли я понял, но это чем-то похоже на «r» в конце некоторых английских слов вроде «water». В транскрипции этого звука, как правило, не пишут, но он еле слышно угадывается в произношении, как прощальная улыбка героя Кэрролла.

Что касается физики, то здесь «Эффектом Чеширского Кота» называется состояние квантовой системы, когда свойства частиц могут быть пространственно отделены от их же свойств (подобно улыбке, висящей в воздухе отдельно от тела)! Дело в том, что, измеряя магнитный момент нейтронов (т.н. «спин»), учёные обнаруживали этот спин в одном месте, а саму частицу — совершенно в другом.

«Эффект Чеширского Кота» встречается и в медицине. Там значением термина является бинокулярное расстройство, которое возникает, когда один глаз фиксируется на неподвижном объекте, а другой замечает что-то движущееся. Когда мозг сосредотачивается на движущемся объекте, неподвижный объект из второго глаза просто исчезает, как и герой Кэрролла.

Другой термин — «Синдром Алисы в стране чудес» (или микропсия) — связан со знаменитыми метаморфозами Алисы, которая то уменьшалась, то вырастала. В медицине этот синдром характеризуется психическим расстройством, когда объекты кажутся меньшего размера, чем на самом деле, или нарушается их пространственное восприятие.

Грант Лью, невропатолог из Филадельфии:

«Я слышал, как дети говорили, что вещи кажутся им перевёрнутыми вверх ногами, и даже если их мама находилась на другом конце комнаты, им казалось, что она рядом».

Далеко не всё в сказках Кэрролла абсурдно, иронично и парадоксально. Некоторые загадочные места можно расшифровать даже без комментариев от специалистов. Например, догадаться, что в стишке Шалтая-Болтая («В записке к рыбам как-то раз …») рыбки лежат в консервной банке (поэтому Шалтай и не может к ним «достучаться» — у него в руках только штопор).

Конкретный ответ имеет и загадка, озвученная на королевском пиру — про «рыбку», лежащую под крышкой. Позже на неё ответил и сам Кэрролл в одном из журналов, причём тоже в стихотворной форме:

Если острым ножом

Мы раскроем кастрюльку-загадку —

Из-под крышки мы УСТРИЦ возьмем,

А под крышку положим отгадку.

Гораздо дольше читатели бились над загадкой Шляпника: «Why is a raven like a writing desk?» («Чем ворон похож на письменный стол?»). Например, американский специалист по головоломкам Сэм Ллойд предложил такой остроумный ответ: «Because Рое wrote on both». Так как в русском языке невозможно одновременно перевести «wrote on both», как «писал об обоих» и «писал на обоих», то предлагаю такой вариант: «Потому что над обоими трудился Эдгар По» (имеется в виду знаменитое стихотворение «Ворон»).

Наконец в предисловии к переизданию «Страны чудес» 1896 года свою отгадку озвучил и сам автор: «Because it can produce a few notes though they are very flat». Здесь мы снова видим каламбуры, основанные на двойном значении слов. Так слово «notes» означает одновременно «письменные заметки» и «ноты», а слово «flat» может означать «плоские» (в контексте заметок) или «фальшивые» (в контексте пения ворона). В итоге перевод разгадки можно записать только так: «Потому что оба могут производить несколько заметок (нот), хотя они очень плоские (фальшивые)». Кэрролл предложил и ещё один вариант: «Их никогда не ставят не той стороной». После чего признался: «Впрочем, это мне пришло в голову уже позже; загадка поначалу не имела отгадки».

Ещё одна загадка, которая тревожит исследователей Кэрролла — это необъяснимая «любовь» писателя к числу «42». Аргументы выдвигаются такие.

1. В оригинальном издании «Алисы в Стране Чудес» 42 иллюстрации.

2. В сцене суда Король Червей зачитывает Алисе только что сочинённое Правило 42: «Всем, в ком больше мили росту, следует немедленно покинуть зал».

3. В предисловии к поэме Кэрролла «Охота на Снарка» тоже приводится 42-е правило Морского Кодекса: «Никто не должен разговаривать с рулевым».

4. В первой части (или, точнее, «первом припадке») той же поэмы упоминается, что у Пекаря имелось собой сорок два сундука.

5. «Охоту на Снарка» писатель начал сочинять в 42 года.

6. 42 — также возраст героя в другой поэме Кэрролла — «Фантасмагория».

7. В разговоре с Шалтаем-Болтаем Алиса говорит, что ей 7 лет и 6 месяцев, а 7×6=42.

8. Если прибавить номера трёх карт-садовников — Двойки, Пятёрки и Семёрки — и умножить их на три, то снова получится 42.

9. После падения Шалтая со стены король посылает королевскую рать из 4207 человек.

10. Дата лодочной прогулки, во время которой писатель начал сочинять «Страну чудес» — 4.07.1862 — имеет по краям цифры «4» и «2».

И это далеко не всё. Есть совсем уж изощрённые и явно спекулятивные попытки выискивать нужное число. Например, берётся возраст Белой Королевы, переводится в дни, умножается на два (мол, шахматная фигура существует с двух сторон зеркала), а полученный результат 74088 — это не что иное, как 42, возведённое в куб! Всё это уже сильно смахивает на сценку из «Камеди-клаба» о «таинственной четвёрке», зашифрованной в песне «Комарово».

Тут мы вправе спросить: а почему число «42» не используется в «Охоте на Снарка», когда Бобёр выполняет арифметические действия (это ведь такая благодарная сцена)? Почему герою «Фантасмагории» 42 года, а автору в момент сочинения и издания поэмы заметно меньше? Да, отдельные примеры действительно указывают, что Кэрролл любил использовать это число, но уж точно не был его фанатиком.

Зато у меня есть явное подозрение, что другой замечательный англичанин — Дуглас Адамс — ловко потроллил всю эту канитель с загадочным числом в своём фантастическом романе «Путеводитель «Автостопом по Галактике»:

«- Вам действительно не понравится Ответ, — предупредил Глубокий Мыслитель еще раз.

— Говори же!

— Хорошо, — решился Глубокий Мыслитель. — Ответ на Великий Вопрос… О Жизни, Вселенной и Всяком Таком… Это… Сорок два.

Прошло много времени, прежде чем они решились заговорить.

…- Сорок два! — возмутился Дурволл. — И что, больше ты ничего не надумал за семь с половиной миллионов лет?

— Я все тщательно проверил, — сказал компьютер, — и уверен, что дал правильный ответ. По-моему, все дело в том, что — если по-честному — вы никогда не знали, в чем, собственно, состоит вопрос».

Ну, а завершить статью я хотел бы другим показательным ответом — ответом Кэрролла на просьбы читателей объяснить смысл поэмы «Охота на Снарка»:

«Боюсь, мне нужен был не смысл, а бессмыслица! Однако, как вы знаете, слова означают больше, нежели мы полагаем, пользуясь ими, и поэтому книга должна означать нечто большее, чем рассчитывал сказать автор. Поэтому, какой бы смысл ни находили в книге, я его приветствую — в этом её назначение».