Выраженные уплотнения в пв зоне у новорожденных что это такое

Выраженные уплотнения в пв зоне у новорожденных что это такое

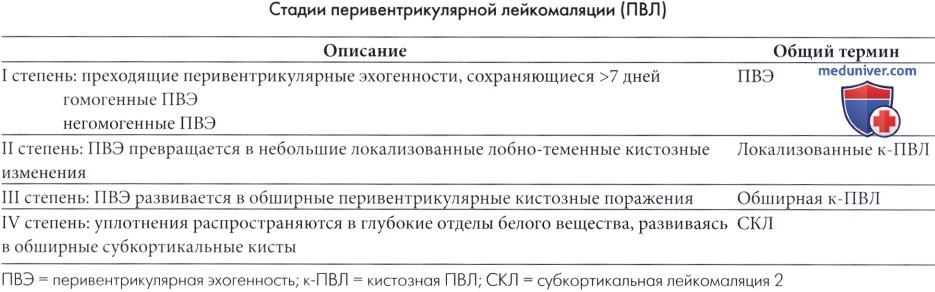

а) Клинические проявленияперивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ) у новорожденного. Клинические признаки нехарактерны и легко могут остаться незамеченными. Судороги часто протекают скрыто или субклинически. Положительные роландические острые волны специфически связаны с ПВЛ у недоношенных детей (Marret et al., 1992); одно из исследований показало лучшую чувствительность у недоношенных с гестиоцитарным возрастом более 28 недель (Baud et al., 1998). В недавней исследовательской работе была продемонстрирована связь низкого частотного спектра и патологических изменений белого вещества (Inder et al., 2003b). В острой фазе может присутствовать небольшая вялость или гипотония.

У некоторых детей с острым течением септицемии или некротизирующего энтероколита может наблюдаться зависимость от искусственной вентиляции. Характерная картина распознается обычно через несколько недель, когда ребенок становится все более возбудимым и демонстрирует гипертонус с выпрямлением нижних конечностей и сгибанием верхних. Характерны тремор и вздрагивания, а рефлекс Моро часто патологический. В исследованиях по общим движениям сообщается о картине так называемых «тесно синхронизированных» движений (Cioni и Prechtl, 1990). У таких детей достаточно часто обнаруживаются корковые зрительные расстройства в грудном возрасте (Lanzi et al., 1998), но (субкортикальные) нарушения слежения могут выявляться в эквиваленте зрелого возраста (Eken et al., 1994b, Cioni et al., 1996).

Неврологический исход у детей с обширными кистозными поражениями в белом веществе теменной и затылочной долей неизменно плохой из-за прерывания проводящих путей, идущих от внутренних структур и коры полушарий, которые связаны с функцией нижних конечностей и/или зрительной лучистости. Это объясняет вызываемые ими спастические диплегии и/или нарушения зрения. Самым значительным предиктором позднего церебрального паралича, обычно спастической диплегии, является к-ПВЛ. Обширное кровоизлияние III степени часто приводит к зависимости от инвалидной коляски и может быть связано с церебральным зрительным нарушением или проблемами со зрительным восприятием, особенно при вовлечении таламуса (Eken et al., 1996, van den Hout et al., 1998, Cioni et al., 2000, Ricci et al., 2006, van Elaastert et al., 2008).

Использование карт тестирования остроты зрения в раннем периоде новорожденности способствует ранней диагностике этих зрительных расстройств и, следовательно, раннему вмешательству. Одиночные кисты или кисты, ограниченные перивентрикулярным белым веществом лобно-теменной области имеют лучший прогноз с нормальным исходом или легкой диплегией. Даже ПВЭ без развития кист создает небольшой риск возникновения церебрального паралича в 8-10% случаев, чаще наблюдающегося у детей с более продолжительным ПВЭ (Appleton et al., 1990, Jongmans et al., 1993, Chen et al., 2004). Практически у половины детей с ПВЭ в группе, обследованной Jongmans et al., у которых не наблюдалось развития церебрального паралича, имелись транзиторные изменения в характере тонуса и отмечался более высокий общий показатель нарушений при повторном обследовании в возрасте 6 лет. У других тоже были выявлены патологические нейромоторные симптомы, а также и сниженные способности к обучению (Fawer и Calame, 1991).

Cornette et al. (2002) сообщали о благоприятном раннем исходе у 9 из 10 недоношенных новорожденных с точечными очагами в белом веществе, лишь с одним случаем задержки речевого развития. До настоящего времени только одно исследование было посвящено исходам в группе детей с DEHSI, в котором было показано отрицательное влияние на способность к обучению (Dyet et al., 2006). Важна отмеченная при проведении трехмерного МРТ утрата объема серого вещества в результате (некистозных) патологических изменений белого вещества в возрасте, эквивалентном зрелому (Inder et al., 1999а). В последних работах той же группы исследователей выводы подтвердились на большой когорте недоношенных детей (Inder et al., 2005).

б) Профилактика перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ) у новорожденного. Очень мало данных по возможности предупреждения развития перивентрикулярной лейкомаляции, но за прошедшие годы отмечено снижение заболеваемости в несколько раз и распространенные кистозные формы в настоящее время стали редкой патологией (Hamrick et al., 2004). Совершенствование акушерской и неонатальной помощи, очевидно, играет важную роль. Во внутриутробном периоде важно более широкое использование антибиотиков при длительном безводном периоде и применение кортикостероидов (бетаметазона в особенности) в антенатальном периоде (Baud et al., 1999, Kenyon et al., 2001).

После рождения таким детям реже требуется (продленная) респираторная поддержка, что позволяет избежать гипокарбии как потенциального фактора риска и обеспечить лучший контроль артериального давления с помощью вживленного артериального катетера. Повышенные уровни гипоксантина в плазме крови и карбонильных групп белков в ликворе у детей с риском развития ПВЛ подтверждают активирование механизма повреждения свободными радикалами (Russell et al., 1992, Inder et al., 2002). Пока проведено только одно рандомизированное исследование с использованием аллопуринола, не показавшее защитного эффекта (Russell et al., 1995).

Ретроспективное исследование с контрольной группой выявило, что у новорожденных, которые внутриутробно получали сульфат магния, реже развивалась к-ПВЛ (Finesmith et al., 1997), но этот факт не подтвердился в проспективном рандомизированном многоцентровом исследовании, проведенном Crowther et al. (2003). Вероятно, в будущем определенную роль сыграет ограничение воспалительной реакции плода и новорожденного, например, с помощью блокады взаимостимуляции врожденной и адаптивной иммунной системы. (Leviton et al., 2005).

Новорожденный с гестационным сроком 28 недель (масса при рождении 945 г),

умерший в возрасте двух недель: многочисленные мелкие полости в перивентрикулярной области (с разрешения J-C Larroche, Maternite Port Royal, Paris).

Ультразвуковое сканирование другого ребенка, сагиттальная проекция: множественные полости около полостей желудочков.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 25.11.2018

Церебральная ишемия головного мозга у новорожденных

Церебральная ишемия – это заболевание, характеризующееся недостаточным поступлением в головной мозг кислорода вместе с кровью по причине закупорки одного или нескольких сосудов. Из-за этого мозг новорожденного не может формироваться нормально. При несвоевременном медицинском вмешательстве в тканях могут возникать кровотечения и развиваться патологические изменения. Именно своевременность играет важную роль при лечении ишемии головного мозга у новорожденных.

Признаки и симптомы ишемии головного мозга у новорожденных

Заболевание проявляет себя явными симптомами, которые обращают на себя внимание.

Как возникает церебральная ишемия?

В 70% случаев ишемия возникает у плода еще в утробе матери и связана с образованием тромба в одном из сосудов, питающих головной мозг, или с недостаточным развитием сосуда. Чаще всего заболевание диагностируют у недоношенных детей, у которых сосудистая система еще не полностью сформирована.

В результате в жизненно важный орган поступает недостаточное количество крови, а вместе с ней – кислорода. Промедление с оказанием медицинской помощи ведет к поражению более крупных участков головного мозга, кровоизлиянию в мозг и другим тяжелым последствиям.

Причины

В подавляющем большинстве случаев причины церебральной ишемии у новорожденных заключаются в различных нарушениях вынашивания плода в последние недели, а также в нестандартных ситуациях при родах.

Факторы риска

Различные сосудистые и неврологические патологии, проблемы с артериальным давлением (особенно наследственные) у матери должны насторожить врача, который ведет беременность. Также факторами риска возникновения у ребенка церебральной ишемии являются:

Диагностика

В основном заболевание диагностируют в течение первых нескольких часов.

О наличии патологии свидетельствуют отклонения при проверке рефлексов, общем анализе крови. Обычно анализ показывает повышенное содержание в организме углекислого газа.

При обнаружении явных симптомов тяжелого заболевания проводят магнитно-резонансную томографию, а также электроэнцефалографию, выявляющие скрытые судороги и др. отклонения в работе головного мозга.

Степени ишемии

Церебральная ишемия 1 степени

Легкая форма, характеризующаяся наличием слабо выраженных признаков в первые 3-5 дней после рождения. В основном, проявляется в виде:

За ребенком ведет наблюдение врач, а симптомы постепенно проходят без осложнений.

Церебральная ишемия 2 степени

Опасная форма заболевания. Для нее характерны:

Чаще всего ишемия 2 степени проявляет себя в первые сутки жизни новорожденного, а симптомы могут наблюдаться в течение 2-4 недель. В это время за ребенком тщательно наблюдают врачи, он проходит курс терапии. При необходимости проводят хирургическую операцию по удалению тромба.

Церебральная ишемия 3 степени

Наиболее тяжелая форма, при которой:

Опытный врач уже в первые 5 минут жизни новорожденного может определить наличие признаков и симптомов церебральной ишемии 3 степени. В этом случае ребенка отправляют в реанимацию, при необходимости подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лечение церебральной ишемии у новорожденных

Цель лечения – восстановить нормальное кровообращение в тканях головного мозга, не допустить патологических изменений и устранить последствия ишемии. Для болезни 1-й степени лечение обычно заключается в назначении массажа для улучшения кровообращения.

При заболеваниях 2-ой и 3-ей степени применяют медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство для удаления тромба в сосуде и восстановления структуры сосудистого русла. В сложных случаях младенец проходит восстановительный курс интенсивной терапии.

Прогноз и последствия церебральной ишемии

Гораздо эффективнее ликвидировать саму ишемию после рождения младенца, нежели лечить ее осложнения. Среди последствий церебральной ишемии 2 степени:

Если же все действия по устранению ишемии были проведены врачами своевременно, то симптомы проходят в течение реабилитационного периода, длящегося обычно 6-12 месяцев.

Церебральная ишемия у новорожденных

Церебральная ишемия, если говорить проще, это недостаточное поступление крови в мозг ребенка. Это может повлечь за собой инвалидность и даже становится причиной летальных исходов. В большинстве случаев диагностируется гипоксически-ишемическая энцефалопатия, и не сугубо ишемия у недавно рожденных малышей. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия означает, что в клетки не поступают нужные дозы кислорода, потому в мозге начинаются патологические процессы.

Причины

У новорожденных рассматриваемая патология может быть спровоцирована такими факторами:

Патогенез (суть патологии)

Для здоровья и жизни ребенка нужен кислород, который с кровью разносится по всем органам и тканям тела. Если его мало, то кровь в органах перераспределяется, это природная регуляция организма. Кровь с важным кислородом начинает поступать в основном в сердце и в головной мозг. При этом другие органы испытывают нехватку того и другого. Если причину кислородного голодания не устранить, то постепенно асфиксия развивается, и нервные клетки так долго существовать не смогут. Они отмирают. Это и есть суть процесса церебральной ишемии у новорожденных.

Логично, что угроза для ребенка тем больше, чем большие участки мозга пострадали. У некоторых деток с такими проблемами кровь выливается в мозг, что может иметь очень печальные последствия.

Факторы риска патологии

Со стороны мамы факторы могут быть такими:

Но наличие какой-то из этих причин еще не значит, что у ребенка будет гипоксия в момент родов или после рождения. Они только влияют на то, насколько малыш будет здоров, и насколько роды будут безопасными. Многие факторы-причины имеют связь. Например, кровотечение, нарушения функции и состояния плаценты и небольшой вес младенца связаны. При их сочетании часто назначается срочное кесарево или случаются преждевременные роды. И в части случаев имеет место церебральная ишемия у новорожденного.

Около 70 из 100 малышей с энцефалопатией имели нарушения в развитии и факторы риска уже тогда, когда прибывали в животе будущей мамочки. У четверти детей были также не совсем здоровые роды. И только маленький процент малышей заполучил ишемию после того, как появился на свет.

Степени

При легкой степени ишемии повышается мышечный тонус, но не слишком сильно. Сухожильные глубокие рефлексы у таких детей усиливаются. Они плохо сосут грудь, постоянно плачут или, наоборот, спят постоянно. На протяжении первых 3 суток жизни проявления патологии ликвидируются. У детей, которые не пробыли 9 месяцев в животе матери, могут быть не повышенные, а сниженные рефлексы и тонус мышц.

— сниженный хватательный и сосательный рефлекс

— вялый рефлекс Моро

— сниженные сухожильные рефлексы

Симптоматика при средней степени ишемии у новорожденных появляются в первые 24 часа после родов. Врачи говорят о благоприятном прогнозе, если на протяжении 14 дней симптоматика ишемии исчезла.

— несогласованные движения глаз

— отсутствие рефлексов, которые в норме должны быть у новорожденного

— нерегулярное дыхание, таких детей приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких

— скачки артериального давления (АД)

— нарушения сердечного ритма

Признаки тяжелой ишемии

Шкала Апгар оценивает такие признаки от 0 до 2 баллов:

Состояние новорожденного определяют через одну минуту после появления на свет и после пяти минут. После 1 минуты жизни врач решает, нужна ли ребенку реанимация. На пятой минуте можно определить, если ли гипоксия, которая повлияла на мозг.

Церебральная ишемия при недоношенности и у доношенных детей

При доношенности и при недоношенности характер повреждений головного мозга разный. Если ребенок не выношен положенные 9 месяцев, у него есть риск перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ). Это означает, что белое вещество мозга, находящееся близ желудочков, отмирает, там образуются кисты.

ПВЛ становится причиной слабоумия и детского церебрального паралича у тех, кто родился раньше 31-й недели гестации.

Результаты гипоксии

Нехватка кислорода для мозга может иметь такие результаты:

Это состояние в четверти-половине случаев приводит к летальному исходу. Малыши не проживают и нескольких дней. Другой вариант развития событий — пневмония или другая инфекция, которая убивает ребенка чуть позже. Большинство тех, кто не умер, получают диагноз аутизма, ДЦП или слабоумия. И только у 10% выживших не отмечается последствий.

Тяжелые отдаленные последствия, согласно статистике, имеют от 30 до 50% малышей.

Исход в большинстве случаев благополучный, инвалидизации не отмечается.

Диагностика

В основном врачи находят ишемию у младенца в первые несколько дней после родов. Если степень кислородного голодания тяжелая, то у ребенка может быть нормальное состояние 3-4 часа или даже несколько суток, а потом резко наступает очень плохое состояние. Потому важно полностью обследовать малыша.

Осмотр малыша. Врачи дают оценку ситуации пациента по шкале Апгар, о которой говорилось выше. Для этого проверяют рефлексы, меряют вес тела и рост.

Анализы:

Проводится магнитно-резонансная томография, если ишемия мозга тяжелая или умеренной степени. МРТ почти не применяется при легкой степени церебральной ишемии у новорожденного. С помощью ультразвука нельзя точно определить энцефалопатические процессы, и стоит учитывать, что результат может быть ложноположительным. УЗИ может применяться для постановки первичного диагноза, но обязательно проводятся другие исследования.

Актуален метод электроэнцефалографии, сокращенно — ЭЭГ. Обязательно для детей с тяжелой степенью рассматриваемой патологии. ЭЭГ дает возможность обнаружить скрытые судороги. Также метод показывает, насколько мозг поврежден, насколько он может быть активен. Также ЭЭГ делают, чтобы выбрать адекватное лечение.

Лечение

На сегодня специфическая терапия, «оживляющая» умершие клетки головного мозга, не разработана. Существуют медицинские методы, которые останавливают процесс гипоксии и отмирания, чтобы ребенок не умер.

Лечение острого ишемического периода

Как уже было отмечено, церебральная ишемия тяжелая и средняя дают о себе знать сразу, симптомы специфичны. При отсутствии самостоятельного дыхания в первые 2 минуты жизни (а также при отсутствии дыхания с кислородной маской) нужно проводить реанимацию. делают интубацию и ИВЛ. Если повреждены небольшие участки мозга, то через 2-3 минуты после начала реанимации малыш уже дышит сам. Тогда ребенка дают маме. Такого маленького пациента наблюдают.

Если же реанимация занимает больше времени, то малыша относят в отделение интенсивной терапии. Там нужно постоянно следить за показаниями состояния организма, в том числе, за количеством глюкозы и гемоглобина в крови, за уровнем газов, за процессами кровообращения и биения сердца новорожденного. Для этого существует специальная аппаратура.

Противосудорожная терапия заключается в назначении специальных препаратов, например, фенитоина. Доза подбирается врачом индивидуально. Это помогает остановить судороги, и мозг не повреждается в дальнейшем. Поскольку ишемия оказывает негативное влияние не только на мозг, а страдает и сердце, то нужна специальная терапия и для этого органа. Чтобы сердечко маленького пациента не остановилось, ему вводятся добутамин и допамин.

На сегодня актуальны данные исследований о том, что температура, которая на 3-4 градуса меньше нормальной, может спасти участки мозга от отмирания, что предупреждает инвалидизацию и летальный исход. Этот метод получил название гипотермической терапии. Она практикуется не так давно, всего лишь с 2010-го года. Нужно, чтобы процесс контролировали опытные врачи. Пациента согревают постепенно.

Лечение последствий

Как уже было сказано выше, для ребенка всегда есть последствия при церебральной ишемии тяжелой и даже средней степени. Это может быть только синдром дефицита внимания. Но в других случая отмечают умственную отсталость и ДЦП. Если есть судороги, применяются специальные препараты, купирующие их. Назначаются врачом в индивидуальной дозировке, самолечение категорически запрещено.

Если у малыша появился тяжелый церебральный паралич со спастичностью конечностей, то для облегчения ситуации принимают миорелаксанты. Какие бы последствия ни были, лекарствами лечение не ограничится. Важна ежедневная реабилитация. Детям с ДЦП проводят специальные курсы массажа. Это должен делать специалист. В домашних условиях можно делать лишь часть упражнений, которые покажут родителям специалисты. Детям более старшего возраста, которые имеют диагноз ДЦП вследствие церебральной ишемии, нужна ЛФК.

Коррекция неправильные поз проводится с помощью специальных приспособлений: колясок, валиков, лонгет, специальных стульев. Если есть спастичность, ручки и ножки больного малыша могут стать не физиологично. Этого лучше избежать.

В нашей стране мало специалистов, которые могут адекватно вылечить последствия церебральной ишемии у новорожденных. Имеет место гипердиагностика. У детей в возрасте до 6 мес могут быть симптом Грефе, повышение тонуса мышц и вздрагивания. И доктора могут подумать, что это проявления энцефалопатии. Соответственно, назначат ненужное на самом деле лечение.

Новорожденных нельзя осматривать, когда они находятся в сонном состоянии или чем-то испуганы. Тогда также можно диагностировать неврологические патологии, которых нет. К ненужным препаратам, которые могут назначаться по ошибке, относятся:

Профилактика ишемии

Нужно заблаговременно говориться к беременности. Подготовку начинают за пол года, в крайнем случае за 3 месяца до зачатия. И готовиться должна не только будущая мама, но и отец ребенка. При гестации женщина должна вовремя проходить все осмотры, особенно в первом триместре. Сдаются анализы и проводится ультразвуковая диагностика.

До беременности и во время нее женщину обследуют на инфекции. Как известно, после зачатия латентные инфекции могут обостриться и проявиться. Маме нужно отказаться от курения, алкоголя, наркотиков и других привычек, вредящих ей и малышу. Особенно негативно влияет курение на процесс поступления кислорода к плоду. Если врач обнаружил осложнения беременности, женщине важно вовремя лечь на сохранение.

Опасность перивентрикулярной ишемии у малышей и ее лечение

Ишемия головного мозга настигает не только пожилых людей, но и встречается у новорожденных. Большой процент малышей имеет патологию этого заболевания.

Эта разновидность ишемии у новорожденных занимает одно из лидирующих мест среди детских заболеваний. Если женщина решилась стать впервые мамой после 35 лет, следует отдавать себе отчет, что ребенок может родиться с проблемами в здоровье.

Чем опасна эта патология?

Ишемическая болезнь связана с процессами нарушения кровообращения в сосудах головного мозга. С кровотоком к клеткам мозга доставляются кислород и питательные вещества.

Сбой в работе сокращений сердечной мышцы, проблемы с сосудами, недостаточное количество переносимого кислорода приводит к гибели тканей мозга и появлению очагов поражения.

Активно начинают формироваться расстройства в психоневрологическом плане. Подобные нарушения могут привести к инвалидности новорожденного.

Перивентрикулярная ишемия — результат многих неблагоприятных факторов, вызвавших заболевание. Это недостаточное кислородообеспечение плода во время беременности или затяжных родов. Проявиться болезнь может гидроцефалией, повышенным внутричерепным давлением, нарушением мышечного тонуса.

Последствия заболевания

Ишемия грозит серьезными осложнениями для ребенка при неполноценном питании головного мозга, что проявляется в:

Наиболее острый период отмечается в первый месяц ишемии. Следующий период длится в течение года после медикаментозного лечения.

В третьем периоде важны реабилитационные меры.

Степени развивающейся болезни

Течение болезни проходит в три этапа:

2 степень. Несет на себе среднюю тяжесть заболевания, на фоне возбудимости, наблюдаются судорожные приступы и длятся немного дольше, чем в 1 степени; гипотония; ярко начинает проявляться рефлекс Моро:

Причины возникновения недуга

Болезнь никогда не возникает из ниоткуда. Диагностировать на ранней стадии заболевание трудно, так как ребенок не может рассказать о своих болевых ощущениях. Ишемия у новорожденных имеет свои характерные факторы, среди них такие:

Признаки и симптомы

При диагнозе перивентрикулярной ишемии наблюдаются следующие симптомы:

Действия родителей

Любой проявляющийся симптом должен настораживать взрослых. Вызвать врача — первая обязанность родителей. Замедление в действиях может вызвать серьезные осложнения или угрожать жизни малыша.

Необходимо помнить, что мозг новорожденного, особенно недоношенного, совершенно неустойчив к заболеваниям, тем более к гипоксии.

Нужно проходить все исследования, которые назначает врач, давать ребенку назначенные лекарственные средства — ноотропные, мочегонные средства, для восстановления сосудов.

Обязательны прогулки не менее двух раз в день на свежем воздухе в парковой зоне. Нельзя будить новорожденного, даже если ему пора принимать пищу.

При длительных судорогах отказаться от массажа. Родителям рекомендуется делать гимнастику с малышом, укреплять мелкую моторику, мышцы.

Действия врача

При диагностировании на ранней стадии, ишемия у новорожденных имеет шансы на положительные результаты. Врачи должны сохранить неповрежденные участки мозга.

Массаж активно применяется в ходе лечебного процесса. Часто он может перекрывать эффективность многих лекарственных препаратов.

Медикаментозное лечение выстраивается лечащим неврологом и педиатром. При тяжелой степени проводятся реабилитационные мероприятия.

Ребенку был поставлен диагноз: перинатальное поражение ЦНС, синдром двигательных нарушений и рефлекса Моро; гипотония мышц спины и конечностей, что позволяет установить заболевание перивентрикулярной ишемии головного мозга.

Ребенку сделаны назначения: пантогам, микстура, другие медикаменты, курс массажа.

Прогноз и профилактика

При своевременном и полноценном лечении около 25% заболевших новорожденных имеют возможность полностью восстановить здоровье. Другие дети ведут обычный образ жизни, но находятся под постоянным наблюдением детского невролога.

Если во время беременности у будущей мамы обнаруживается признак кислородного голодания по любой причине, то ее госпитализируют. Женщине назначают витаминные препараты и лекарственные средства, которые способствуют разжижению крови.

Внимание! Соблюдение здорового образа жизни мамы, витаминизированное питание, прогулки на свежем воздухе и полноценный ночной сон будут самыми лучшими профилактическими мерами для рождения здорового ребенка.