Вторичный миокардит что это

Миокардит

Миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда), чаще ревматического, инфекционного или инфекционно-аллергического характера. Течение миокардита может быть острым или хроническим. Острый миокардит проявляется одышкой, цианозом, отеками на ногах, набуханием вен на шее, болями в сердце, сердцебиением, аритмиями. Часто развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция (дифтерия, ангина, скарлатина, грипп и др.). В дальнейшем возможны рецидивы заболевания (при ревматическом миокардите), развитие сердечной недостаточности и тромбоэмболий сосудов различных органов.

Общие сведения

Миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда), чаще ревматического, инфекционного или инфекционно-аллергического характера. Течение миокардита может быть острым или хроническим. Острый миокардит проявляется одышкой, цианозом, отеками на ногах, набуханием вен на шее, болями в сердце, сердцебиением, аритмиями. Часто развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция (дифтерия, ангина, скарлатина, грипп и др.). В дальнейшем возможны рецидивы заболевания (при ревматическом миокардите), развитие сердечной недостаточности и тромбоэмболий сосудов различных органов.

Частота заболеваемости миокардитом намного выше статистической из-за поздней диагностики и латентных форм, когда заболевание протекает стерто или в легкой форме. Признаки воспалительного процесса в миокарде в 4–9% случаев обнаруживаются только на аутопсии (по результатам патологоанатомических исследований). От острого миокардита умирает от 1 до 7% больных, у людей молодого возраста в 17-21% случаев он становится причиной внезапной смерти.

Миокардит приводит к развитию сердечной недостаточности и нарушению ритма сердца, что является ведущими причинами летального исхода. Миокардиты встречаются чаще у молодых людей (средний возраст пациентов 30 – 40 лет), хотя заболевание может возникнуть в любом возрасте. Мужчины заболевают миокардитом несколько реже женщин, но у них чаще развиваются тяжелые формы заболевания.

Причины миокардита

Миокардиты включают большую группу заболеваний сердечной мышцы воспалительного генеза, проявляющихся поражением и нарушением функции миокарда. Частой причиной миокардита являются различные инфекционные заболевания:

Тяжелая форма миокардита может возникать при дифтерии, скарлатине, сепсисе. Высокой кардиотропностью обладают вирусы, вызывающие миокардит в 50% случаев. Иногда миокардит развивается при системных заболеваниях соединительной ткани: системной красной волчанке, ревматизме, васкулитах, ревматоидном артрите, при аллергических заболеваниях. Также причиной миокардита может служить токсическое воздействие некоторых лекарственных препаратов, алкоголя, ионизирующее излучение. Тяжелое прогрессирующее течение отличает идиопатический миокардит невыясненной этиологии.

Провоцирующими моментами возникновения миокардита являются острые инфекции (чаще вирусные), очаги хронической инфекции; аллергозы, нарушенные иммунологические реакции; токсическое воздействие на организм (лекарств, алкоголя, наркотиков, ионизирующего излучения, при тиреотоксикозе, уремии и др.).

Патогенез

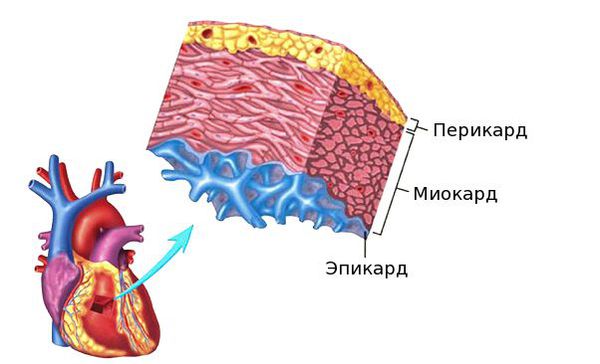

Миокардит в большинстве случаев сопровождается эндокардитом и перикардитом, реже воспалительный процесс затрагивает только миокард. Повреждение миокарда может возникать при прямом миокардиоцитолитическом действии инфекционного агента; под влиянием токсинов, циркулирующих в крови (в случае системной инфекции); и как результат аллергической или аутоиммунной реакции. Нередко встречаются инфекционно-аллергические миокардиты.

Иммунные нарушения, наблюдаемые при миокардите, проявляются расстройством всех звеньев иммунитета (клеточного, гуморального, фагоцитоза). Инфекционный антиген запускает механизм аутоиммунного повреждения кардиомиоцитов, приводящий к значительным изменениям миокарда: дистрофическим изменениям мышечных волокон, развитию экссудативных или пролиферативных реакций в интерстициальной ткани. Следствием воспалительных процессов при миокардите является разрастание соединительной ткани и развитие кардиосклероза. При миокардите заметно снижается насосная функция сердечной мышцы, что часто носит необратимый характер и приводит к тяжелому состоянию недостаточности кровообращения, нарушениям сердечного ритма и проводимости, служит причиной инвалидности и летального исхода в молодом возрасте.

Классификация

В зависимости от механизма возникновения и развития миокардита выделяют следующие формы:

По характеру воспаления выделяют экссудативно-пролиферативный (воспалительно-инфильтративный, васкулярный, дистрофический, смешанный) и альтернативный (дистрофически-некробиотический) миокардиты. В развитии инфекционного миокардита (как наиболее часто встречающегося) выделяют 4 патогенетические стадии:

По клиническим вариантам (по преобладающим клиническим симптомам) различают миокардиты:

Симптомы миокардита

Клиническая симптоматика миокардита зависит от степени поражения миокарда, локализации, остроты и прогрессирования воспалительного процесса в сердечной мышце. Она включает проявления недостаточности сократительной функции миокарда и нарушения ритма сердца. Инфекционно-аллергический миокардит в отличие от ревматического начинается обычно на фоне инфекции или сразу после нее. Начало заболевания может протекать малосимптомно или латентно.

Кожные покровы у больных миокардитом бледные, иногда с синюшным оттенком. Пульс учащенный (иногда уреженный), может быть аритмичным. При выраженной сердечной недостаточности наблюдается набухание шейных вен. Возникает нарушение внутрисердечной проводимости, которое даже при небольших очагах поражения может стать причиной аритмии и привести к летальному исходу. Нарушение сердечного ритма проявляется суправентрикулярной (наджелудочковой) экстрасистолией, реже приступами мерцательной аритмии, что заметно ухудшает гемодинамику, усиливает симптомы сердечной недостаточности.

В большинстве случаев в клинической картине миокардита преобладают лишь отдельные из перечисленных выше симптомов. Примерно у трети пациентов миокардит может протекать малосимптомно. При миокардитах, возникающих на фоне коллагеновых заболеваний, а также вирусной инфекции часто возникает сопутствующий перикардит. Идиопатический миокардит имеет тяжелое, иногда злокачественное течение, приводящее к кардиомегалии, тяжелым нарушениям ритма и проводимости сердца и сердечной недостаточности.

Осложнения

При длительно текущем миокардите развиваются склеротические поражения сердечной мышцы, возникает миокардитический кардиосклероз. В случае острого миокардита при тяжелых нарушениях работы сердца быстро прогрессирует сердечная недостаточность, аритмия, становящиеся причиной внезапной смерти.

Диагностика

Существенные трудности в диагностике миокардитов вызывает отсутствие специфических диагностических критериев. Мероприятия по выявлению воспалительного процесса в миокарде включают:

Лечение миокардита

Терапию миокардита проводят одновременно по четырем направлениям, осуществляя этиологическое, патогенетическое, метаболическое симптоматическое лечение. Этиологическое лечение направлено на подавление инфекционного процесса в организме. Терапию бактериальных инфекций проводят антибиотиками после выделения и определения чувствительности патогенного микроорганизма. При миокардитах вирусного генеза показано назначение противовирусных препаратов.

Необходимым условием успешного лечения миокардитов служит выявление и санация инфекционных очагов, поддерживающих патологический процесс: тонзиллита, отита, гайморита, периодонтита, аднексита, простатита и др. После осуществления санации очагов (хирургической или терапевтической), курса противовирусной или антибактериальной терапии необходимо проведение микробиологического контроля излеченности.

В патогенетическую терапию миокардитов включают противовоспалительные, антигистаминные и иммуносупрессивные препараты. Назначение нестероидных противовоспалительных средств осуществляется индивидуально, с подбором дозировок и длительности курса лечения; критерием отмены служит исчезновение лабораторных и клинических признаков воспаления в миокарде. При тяжелом, прогрессирующем течении миокардита назначаются глюкокортикоидные гормоны. Антигистаминные средства способствуют блокированию медиаторов воспаления.

Для улучшения метаболизма сердечной мышцы при миокардитах применяют препараты калия, инозин, витамины, АТФ, кокарбоксилазу. Симптоматическое лечение миокардитов направлено на устранение аритмий, артериальной гипертензии, симптомов сердечной недостаточности, профилактику тромбоэмболий. Длительность лечения миокардита определяется тяжестью заболевания и эффективностью комплексной терапии и составляет в среднем около полугода, а иногда и дольше.

Прогноз

При латентном малосимптомном течение миокардита возможно самопроизвольное клиническое излечение без отдаленных последствий. В более тяжелых случаях прогноз миокардитов определяется распространенностью поражения миокарда, особенностями воспалительного процесса и тяжестью фонового заболевания.

При развитии сердечной недостаточности у 50% пациентов отмечается улучшение по результатам лечения, у четверти наблюдается стабилизация сердечной деятельности, у оставшихся 25% состояние прогрессирующе ухудшается. Прогноз при миокардитах, осложненных сердечной недостаточностью, зависит от выраженности дисфункции левого желудочка.

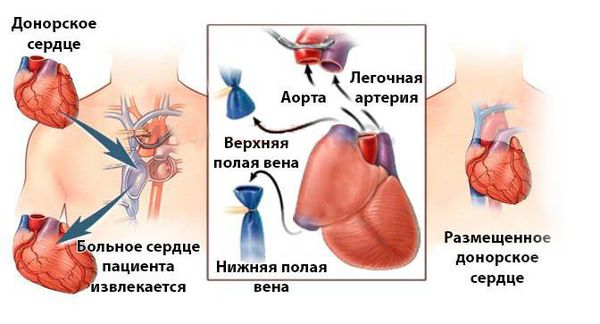

Неудовлетворительный прогноз отмечается при некоторых формах миокардитов: гигантоклеточном (100%-ая смертность при консервативной терапии), дифтерийном (смертность составляет до 50–60%), миокардите, вызванном болезнью Шагаса (американским трипаносомозом) и др. У этих пациентов решается вопрос о трансплантации сердца, хотя и не исключается риск развития повторного миокардита и отторжения трансплантата.

Профилактика

Для снижения риска заболеваемости миокардитом рекомендуется соблюдать меры предосторожности при контакте с инфекционными больными, санировать очаги инфекции в организме, избегать укусов клещей, осуществлять вакцинацию против кори, краснухи, гриппа, свинки, полиомиелита.

Пациенты, перенесшие миокардит, проходят диспансерное наблюдение у кардиолога 1 раз в 3 месяца с постепенным восстановлением режима и активности.

Что такое миокардит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Колесниченко Ирины Вячеславовны, кардиолога со стажем в 1 год.

Определение болезни. Причины заболевания

Миокардит — это острый или хронический воспалительный процесс в миокарде (мышечной ткани сердца), приводящий к его повреждению.

Признаки миокардита: одышка, боли в грудной клетке, отёки, нарушения ритмичной работы сердца.

К развитию миокардита могут приводить как инфекционные, так и неинфекционные причины.

Инфекционные причины миокардита

Неинфекционные причины

В группу риска развития миокардита попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, болеющие сахарным диабетом, так как у них снижен иммунитет. Поскольку миокардит, как правило, является результатом инфекционных заболеваний, чаще вирусных, то профилактика состоит в предотвращении этих болезней.

Симптомы миокардита

Выраженность клинических проявлений миокардита варьирует от изменений, заметных только при обследовании инструментальными методами (электрокардиографией, трансторакальной эхокардиографией, магнито-резонансной томографией) и не сопровождающихся жалобами, до быстро развивающегося кардиогенного шока и внезапной смерти.

Кардиогенный шок — это резкое снижение сократительной способности миокарда, приводящее к нарушению кровоснабжения всех органов и тканей.

Клиническая картина при миокардите может сопровождаться болью в грудной клетке, как при инфаркте миокарда.

Временные изменения на ЭКГ, указывающие на вовлечение миокарда, часто встречаются при вирусных инфекциях. При этом в большинстве случаев симптомы заболевания отсутствуют.

Распространённые симптомы миокардита

Заподозрить миокардит следует в тех случаях, когда после перенесённой вирусной инфекции пациент не выздоравливает полностью:

Патогенез миокардита

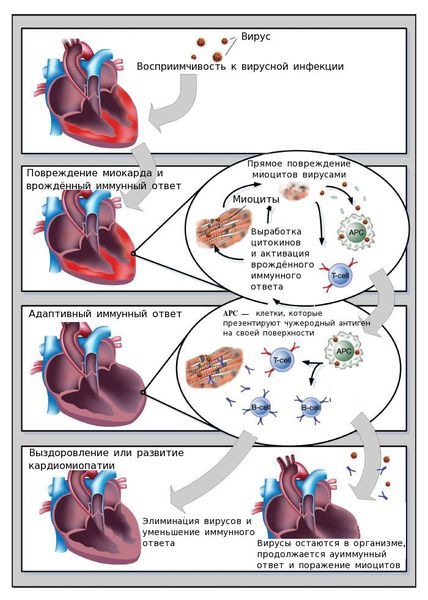

Ключевую роль в развитии активного миокардита играет вирусная инфекция.

Фазы развития миокардита:

В зависимости от особенностей защитных механизмов организма и характеристик возбудителя, возможно преобладание той или иной фазы развития заболевания.

Нормальная иммунная реактивность способствует устранению вируса и обеспечивает заживление повреждённого миокарда. Однако иммунные нарушения могут приводить дисбалансу: организму либо не удаётся устранить вирус, либо создаются благоприятные условия для длительного пребывания клеток иммунной системы в сердечной мышце. Клетки иммунной системы выделают белки-цитокины, которые разрушают кардиомиоциты.

В механизме развития вирусных миокардитов выделяют ключевые факторы: непосредственное повреждающее действие вирусов, которое приводит к появлению острых и хронических аутоиммунных реакций, и последующее ремоделирование сердца.

Нарушение кровообращения при вирусном миокардите проходит три фазы:

Первая фаза — гипердинамическая. Развивается в течение 1-3 суток после инфицирования. Во время этой фазы повышается сократительная способность миокарда, увеличивается объём крови, которое сердце прокачивает в минуту (минутный объём), так как повышается активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. Также в этой фазе развивается диастолическая дисфункция сердечной мышцы — нарушение расслабления миокарда. Отмечается небольшое повреждение кардиомиоцитов в результате воздействия вирусов и медиаторов иммунной системы. Выраженных патологических изменений сердечных клеток ещё нет.

Вторая фаза — депрессивная. Отмечается между 4-ми и 7-ми сутками после инфицирования. Во время этой фазы прогрессирует снижение сократительной способности, минутного объёма сердца и нарушение расслабления миокарда. На 5-е сутки развивается дилятация (расширение) левого желудочка. На 7-е сутки может возникнуть кардиогенный шок и тяжёлые проявления венозного застоя. В этой фазе вирус продолжает повреждать кардиомиоциты, также наблюдается активное поражение кардиомиоцитов цитокинами. Развивается отёк, миокард пропитывается клетками воспаления, что приводит к нарастанию диастолической дисфункции левого желудочка (нарушению его расслабления).

Классификация и стадии развития миокардита

Согласно данным, полученным при прижизненной и посмертной биопсии миокарда, выделяют следующие формы миокардита:

Выраженность воспаления может быть слабой, умеренной и тяжёлой, что определяется степенью пропитывания миокарда клетками иммунной системы.

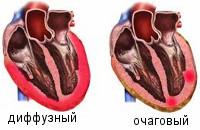

По распространённости воспаления выделяют ограниченную, сливающуюся и диффузную формы миокардита. При диффузных формах сравнительно рано увеличиваются размеры сердца, его функция также не снижается.

Единая классификация миокардитов пока отсутствует. Основываясь на морфологической картине заболевания, все миокардиты, согласно Далласским критериям (в модификации 1997 г.), можно разделить на:

Согласно этой классификации, выделяют следующие типы миокардитов:

Отдельно выделяют ещё два вида миокардита:

Осложнения миокардита

Нарушения ритма и проводимости. При миокардитах могут возникать нарушения ритма и проводимости (наджелудочковая и желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий, экстрасистолия, АВ-блокады и др.), некоторые из которых, например полная атриовентрикулярная блокада, опасны для жизни. Кроме лечения выявленной аритмии, нужно определить, вызвана ли она воспалением миокарда, недостатком кислорода, побочным действием препаратов или сочетанием этих факторов. Независимо от причины аритмии, зачастую для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния больного необходимо лечебное вмешательство.

Кардиомиопатия и сердечная недостаточность. Если по данным эхокардиографии наблюдается расширение левого желудочка и других камер сердца со снижением его систолической функции, то это свидетельствует о развитии дилятационной кардиомиопатии (заболевания миокарда с растяжением полостей сердца) с сердечной недостаточностью. При рестриктивной кардиомиопатии (заболевание миокарда с ригидностью стенок желудочков) отмечаются симптомы сердечной недостаточности. При этом, по данным эхокардиографии:

Прогноз заболевания зависит от того, разовьётся ли при миокардите кардиомиопатия или сердце полностью восстановится.

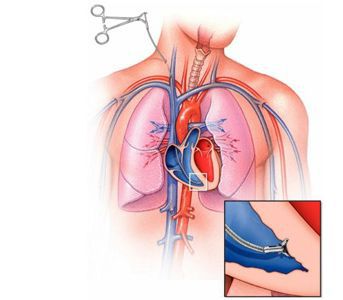

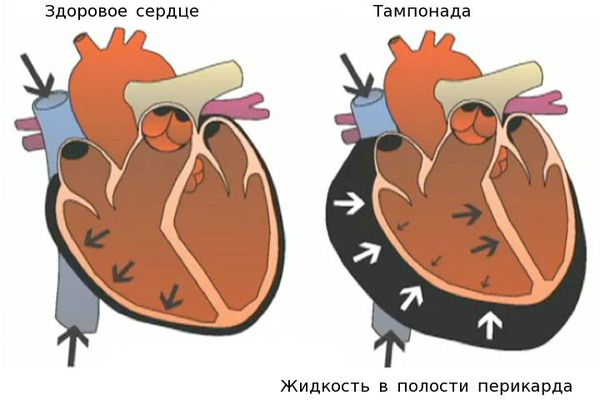

Гнойный перикардит и тампонада сердца — грозные осложнения миокардита. При дыхании возникают острые боли в грудной клетке. Сократительная функция сердца падает, так как оно зажато в тисках воспалённого перикарда, в полости которого может скопиться большое количество выпота. Требуется дренирование полости перикарда. Перикард — это тонкий, но плотный мешок, в котором находится сердце. Перикард отгораживает сердце от других органов грудной клетки.

Тромбоэмболические осложнения. При выраженном снижении функции миокарда увеличивается риск образования внутрисердечных тромбов. При этом возможно попадание тромбов в сосуды головного мозга или лёгких и их закупорка. Учитывая такой риск, для предотвращения тромбообразования применяют антикоагулянты, разжижающие кровь.

Диагностика миокардита

Диагностика миокардита, в первую очередь, основывается на оценке жалоб и симптомов, обнаруженных при объективном обследовании больного. Необходимо опросить пациента и установить связь с перенесённой инфекцией, действием токсинов или лекарственных препаратов. Также следует выявить у пациента заболевания, которые могут быть причиной миокардита: сахарный диабет, системную красную волчанку, воспалительные заболевания кишечника и др.

Пациентов могут беспокоить:

Однако жалоб при миокардите может и не быть. Тяжёлые миокардиты по клинической симптоматике часто напоминают инфаркт миокарда. При тяжёлом течении внезапно развивается обморочное состояние, вызванное нарушением кровообращения.

При объективном обследовании наблюдается повышение температуры выше 38 °С, расширение границ сердца и нарушения ритма. При тяжёлом течении миокардита и развитии сердечной недостаточности снижается артериальное давление вплоть до кардиогенного шока и возникают отёки на ногах.

Такие клинические признаки, как сыпь, повышение температуры тела более 38 ºС и эозинофилия (рост уровня эозинофилов в крови) в сочетании с недавно начатым приёмом лекарственных средств характерны для гиперчувствительного миокардита. Заболевание может приводить к внезапной смерти, развитию быстро прогрессирующей сердечной недостаточности или хроническому течению с развитием дилятационной кардиомиопатии.

При гибели миоцитов при миокардите в периферической крови повышаются специфические маркеры повреждения миокарда — тропонин Т и I.

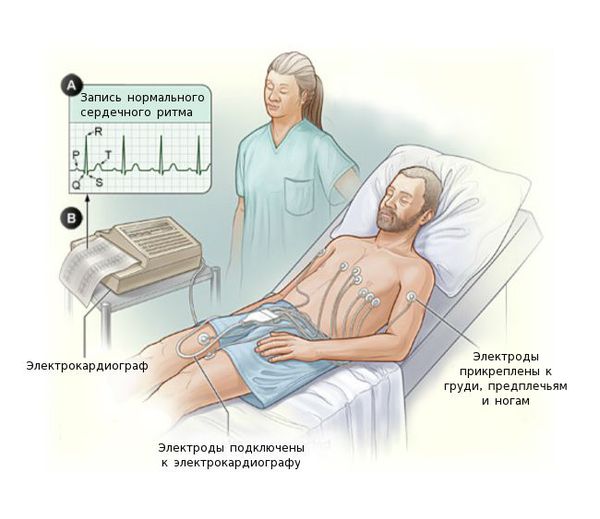

Электрокардиография (ЭКГ) поможет отличить миокардит от инфаркта. Также на ЭКГ выявляются различные нарушения ритма и проводимости сердца: желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий, АВ-блокада II-III степени вплоть до поперечной блокады.

К неинвазивным методам диагностики миокардита, основанным на визуализации сердца, относят:

Для начального обследования всех больных с предполагаемым миокардитом используется ЭХО-КГ. На обследовании выявляется:

ЭХО-КГ эффективна для оценки ответной реакции на лечение миокардита.

Радиоизотопная визуализация используется для оценки омертвения сердечной мышцы.

Для подтверждения диагноза миокардита «золотым стандартом» в настоящее время считается проведение эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ) под МРТ.

Показания к ЭМБ:

Лечение миокардита

Лечение миокардитов зависит от причины воспаления в сердечной мышце. Терапевтические мероприятия направлены на уменьшение воспаления, коррекцию нарушений кровообращения и возникших осложнений.

Лечение бактериального и вирусного миокардитов включает:

При лечении некротизирующего эозинофильного, гигантоклеточного и гиперчувствительного миокардитов обязательно используется иммуносупрессивная терапия, направленная на подавление избыточной реакции иммунной системы. Раннее распознавание гиперчувствительного миокардита позволяет своевременно отменить лекарственные средства, которые стали его причиной, и применить высокие дозы глюкокортикостероидов.

Препараты, которые не следует применять при лечении моикардитов

При вирусных миокардитах необходимо отказаться от необоснованного применения нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), так как они способствуют задержке жидкости, что может приводить к развитию сердечной недостаточности.

Прогноз. Профилактика

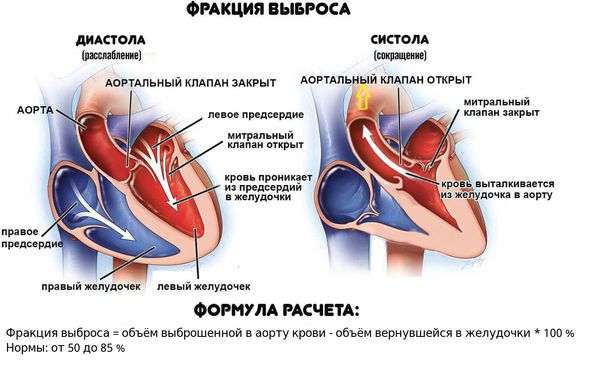

Если даже заболевание проявляется сердечной недостаточностью, у больных нередко отмечается лишь слабовыраженное нарушение функции желудочков сердца (фракция выброса левого желудочка от 40 до 50 %), а улучшение происходит в течение недель или месяцев.

У небольшого числа больных с выраженным нарушением функции левого желудочка заболевание проявляется кардиогенным шоком, при котором нужна механическая поддержка кровообращения. При этом может потребоваться либо достаточно кратковременная поддержка, либо более длительная, продолжающаяся до восстановления функции левого желудочка или трансплантации сердца.

Обморочные состояния, блокада ножек пучка Гиса или снижение фракции выброса левого желудочка менее 40 % можно считать прогностическими показателями смерти или трансплантации сердца. Выраженные симптомы сердечной недостаточности также являются факторами неблагоприятного прогноза.

При вирусных миокардитах в 40-60 % случаев возможно спонтанное восстановление функции миокарда, при этом прогноз благоприятен. Если функции сердечной мышцы не восстанавливаются, то прогноз хуже. В настоящее время отсутствуют надёжные методы, которые позволяли бы прогнозировать спонтанное восстановление функции миокарда. Однако уменьшение числа миоцитов вследствие апоптоза (программируемой гибели клеток) приводит к прогрессированию дисфункции миокарда, так как при этом ограничивается восстановление сердечной мышцы.

Профилактика миокардитов

Важно помнить, что лечение при миокардите назначает врач-кардиолог, самолечение опасно и недопустимо.

Публикации в СМИ

Миокардиты

Миокардит — воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся её дисфункцией. Статистические данные. Распространённость неизвестна, поскольку заболевание часто протекает субклинически, заканчиваясь полным выздоровлением. У мужчин миокардит возникает чаще, чем у женщин (1,5:1).

Классификации • По распространённости выделяют очаговый и диффузный миокардит • По течению — острый (длительность до 3 мес), подострый (длительность до 6 мес) и хронический миокардит с рецидивирующим течением.

Патогенез

• После воздействия какого-либо агента в миокарде возникает воспалительный инфильтрат (следствие прямого воздействия инфекционных агентов либо результат иммунного ответа организма). Воспалительный инфильтрат состоит преимущественно из лимфоцитов, но могут содержать также нейтрофилы, эозинофилы и макрофаги.

• При значительном поражении миокарда возможны нарушения систолической или диастолической функции сердца, нарушения ритма и проводимости.

• Миокардит может приобретать хроническое течение, что обычно связано с развитием аутоиммунного процесса (вырабатываются АТ против миозина сердечной мышцы). Миокардит может приводить к возникновению дилатационной кардиомиопатии.

• В развитии хронического миокардита важную роль играют иммунные нарушения.

Патоморфология. Морфологические критерии воспалительной реакции в миокарде (сходна с реакцией отторжения пересаженного сердца): инфильтрация лимфоцитами и гистиоцитами, но иногда нейтрофилами и эозинофилами, отложения иммуноглобулинов и комплемента в сарколемме и интерстиции с повреждением эндотелия капилляров. В более редких случаях преобладает дистрофия миокардиоцитов, сопровождающаяся незначительной клеточной реакцией и иногда завершающаяся некробиозом и миоцитолизом.

Клинические проявления. Клиническая картина инфекционного миокардита варьирует от незначительных ЭКГ-изменений до острейшей сердечной недостаточности.

• Проявления зависят от распространённости и локализации поражения •• Даже небольшой очаг в проводящей системе может привести к выраженным клиническим симптомам, например выраженным нарушениям проводимости •• Диффузный миокардит характеризуется прежде всего дилатацией камер сердца и сердечной недостаточностью. Предшествующее повреждение миокарда любой природы повышает его чувствительность к инфекции.

• Обычно доминируют проявления основного инфекционного заболевания, чаще с лихорадкой, иногда — общей интоксикацией и другими симптомами.

• Симптомы изолированного острого миокардита обычно появляются в период выздоровления у больных, перенёсших острую вирусную инфекцию (интервал между ОРВИ и появлением миокардита обычно составляет около 2 нед) •• В лёгких случаях (очаговый миокардит) — одышка, тахикардия, кардиалгии, изменения на ЭКГ •• В более тяжёлых (диффузный миокардит) развиваются дилатация камер сердца и застойная сердечная недостаточность (одышка, слабость, сердцебиение) •• Тяжёлое течение миокардита характеризуется дилатацией камер сердца проявлениями сердечной недостаточности, возникающей в течение нескольких дней или недель и сопровождающейся соответствующими симптомами (одышка, отёки ног).

Миокардит может симулировать острый ИМ с соответствующими симптомами (боль, изменения ЭКГ, ферментные изменения).

• Аускультация сердца •• Тоны при миокардите могут быть не изменены. При значительном поражении миокарда отмечают уменьшение звучности I тона, выслушивают патологический III тон •• Определяют систолический шум относительной недостаточности митрального клапана •• При присоединении перикардита может выслушиваться шум трения перикарда •• Иногда развивается плеврит, сопровождающийся возникновением шума трения перикарда.

Лабораторные данные • В ОАК у 60% больных острым миокардитом отмечают увеличение СОЭ. Лейкоцитоз возникает только у 25% больных • В биохимическом анализе крови у 10–12% больных острым миокардитом обнаруживают увеличение содержания MB-изофермента КФК. Характерно нарастание титра вируснейтрализующих АТ.

Инструментальные данные

• ЭКГ •• К основным ЭКГ-признакам миокардита относят синусовую тахикардию, изменения сегмента ST и зубца T, нарушения проводимости (АВ-блокада разной степени, блокада ножек пучка Хиса), наджелудочковые и желудочковые аритмии •• В ряде случаев на ЭКГ имеются инфарктоподобные изменения •• Снижение вольтажа также может быть одним из проявлений миокардита •• Для миокардита при болезни Лайма характерна АВ-блокада.

• ЭхоКГ: можно выявить нарушения сократимости миокарда, дилатацию полостей сердца. У 15% больных при ЭхоКГ выявляют пристеночные внутрижелудочковые тромбы. Нормальная ЭхоКГ не исключает диагноза миокардита.

• Рентгенологическое исследование: при значительном поражении миокарда может наблюдаться увеличение размеров сердца, появление признаков застоя в лёгких.

• Биопсия миокарда: воспалительная инфильтрация миокарда с дегенеративными изменениями прилежащих кардиомиоцитов. Обнаружение инфекционного агента в биоптатах весьма редкое явление.

• Сцинтиграфия или однофотонная эмиссионная КТ с галлием, лейкоцитами, меченными индием или технецием, — высокочувствительный метод диагностики миокардита.

Диагностика

• Диагноз миокардита может быть предположен при возникновении сердечной недостаточности, развившейся через несколько недель после вирусной инфекции.

• Окончательный диагноз миокардита возможен только при ревматической его природе. Во всех остальных случаях диагноз во многом условен и определяется лишь квалификацией и опытом врача, даже при использовании всего спектра современных инструментальных и лабораторных методов исследования.

• Диагностика инфекционного процесса определяется как клинической картиной, так и данными специальных лабораторных методов. Характерно развитие признаков миокардита на высоте острой инфекции.

• Заподозрить миокардит у больного с клинической картиной дилатационной кардиомиопатии позволяют наличие общих симптомов воспаления, например повышения температуры тела, стойкого увеличения СОЭ, которое нельзя объяснить сопутствующими заболеваниями (в т.ч. проявлениями тромбоэмболий); поражение других органов иммуновоспалительного происхождения — артралгии или артрит, миалгии, плеврит.

Дифференциальная диагностика • Кардиомиопатия • ИБС • Миокардиодистрофия • Перикардит • Гипертиреоз.

Лечение. При установленном диагнозе острого миокардита рекомендуется ограничение физической активности. Обязательна госпитализация; режим, как правило, постельный, а при тяжёлом течении — строгий постельный на 2–3 нед. При выявлении причины проводят этиотропное лечение. При наличии снижения сократимости левого желудочка лечение аналогично таковому при дилатационной кардиомиопатии. Следует помнить, что больные миокардитом обладают повышенной чувствительностью к сердечным гликозидам (риск гликозидной интоксикации). В ряде случаев может быть эффективной иммунодепрессивная терапия (азатиоприн, циклоспорин, преднизолон).

Профилактика • Создание охранительного режима и адекватное лечение ОРВИ. Недопустимы случаи перенесения гриппа «на ногах» • Борьба со стрептококковыми инфекциями, при выявлении ревматизма круглогодичная ежемесячная профилактика — бензатин бензилпенициллин+бензилпенициллин прокаин.

МКБ-10 • I01.2 Острый ревматический миокардит • I09.0 Ревматический миокардит • I40 Острый миокардит • I41* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках • I51.4 Миокардит неуточнённый