Вторичный гипотиреоз что это такое

Что такое гипотиреоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Курашова О. Н., терапевта со стажем в 27 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Гипотиреоз — это заболевание эндокринной системы, возникающее из-за длительно низкого уровня тиреоидных гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, и проблем с их воздействием на организм преимущественно на тканевом уровне.

Ежегодно на каждую тысячу человек приходится 0,6-3,5% заболевших гипотиреозом. [3] [6] [8] Данное нарушение может возникнуть в любом возрасте, но обычно оно возникает у пожилых людей старше 60 лет. [14] Среди новорождённых гипотиреоз встречается в одном случае из 4-5 тысяч.

К факторам риска относятся:

В 80% случаев гипотиреоз связан с поражением защитных сил организма, т. е. аутоиммунным тиреоидитом. Он является ведущей причиной первичного гипотиреоза у взрослых людей. [3]

Риск возникновения аутоиммунного тиреоидита зависит от возраста и пола пациента: у женщин в возрасте 40-50 лет он возникает в 10-15 раз чаще, чем у мужчин. [6] [9]

При аутоиммунном тиреоидите даже на фоне длительной ремиссии функциональное состояние щитовидной железы в разное время может значительно различаться. Так, с возрастом деструктивные изменения в щитовидной железе постепенно нарастают. Этот фактор, а также наличие тиреоидных аутоантител могут спровоцировать переход субклинического (скрытого) гипотиреоза, протекающего на фоне аутоиммунного тиреоидита, в явный. Частота таких случаев составляет около 5 % в год.

Симптомы гипотиреоза

Симптомы гипотиреоза крайне обманчивы, разнообразны и не всегда заметны. Их проявление зависит от степени выраженности заболевания.

К основным клиническим проявлениям относятся: [9] [11] [14]

Патогенез гипотиреоза

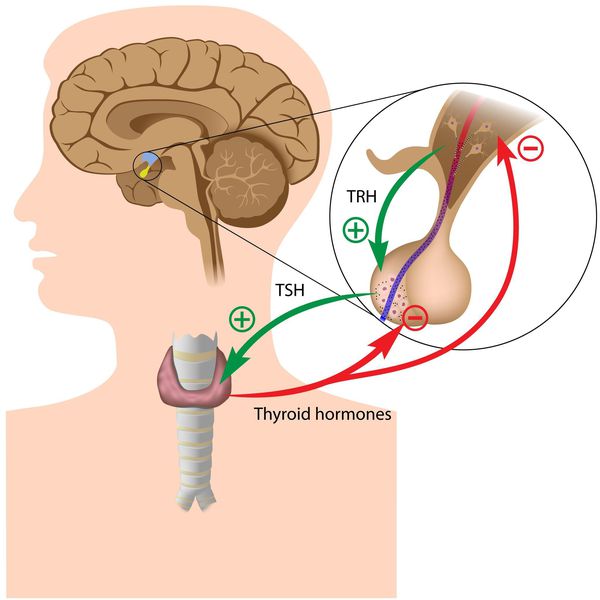

Тиреоидные гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, называются «трийодтиронин» (Т3) и «тироксин» (Т4). Они влияют практически на все процессы, протекающие в организме. Стимулирующее влияние на них оказывает тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ).

Синтез тиреоидных гормонов начинается после того, как щитовидная железа захватывает йод. Он является регулятором гормоногенеза и размножения тиреоцитов — клеток эпителия щитовидной железы. Попав в тиреоциты, йодид окисляется до активной формы при помощи тиреопероксидазы — микросомального антигена, к которому образуются антитела, в частности при аутоиммунном тиреоидите. [4] [6] [7] Уровень поступления йода изменяет чувствительность тиреоцитов к воздействию ТТГ, которая усиливается при дефиците йода. [3] [6]

Исходя из этого механизма возникновения гормонов щитовидной железы, патогенетически гипотиреоз делится на три типа:

Первичный гипотиреоз возникает в 80-95% случаев и чаще всего обусловлен нарушениями общей структуры щитовидной железы, которые являются врождёнными или приобретёнными, а также сбоем секреторной функции её клеток.

Вторичный и третичный гипотиреоз возникают в 3-4% случаев. Они связаны с заболеваниями таких участков головного мозга, как аденогипофиз или гипоталамус в результате которых наблюдается стойкая нехватка гормонов щитовидной железы и нарушение секреции ТТГ гипофиза. [4] [6]

Периферический гипотиреоз развивается крайне редко — в 0-1% случаев. Основным фактором его возникновения является резистентность (сопротивляемость) тканей-мишеней (например, мозга, гипофиза, сердца, костей, печени) гормонам Т4 и Т3. [5] [6] [7]

В патогенезе аутоиммунных заболеваний щитовидной железы взаимодействуют генетические и средовые факторы. Однако точная роль тех и других не определена. Ведущее значение в гибели тиреоцитов при этих заболеваниях придают клеточным механизмам, т.е. цитотоксическим эффектам аутореактивных Т- лимфоцитов. [3] [5] Отсутствие при аутоиммунных поражениях щитовидной железы классических признаков гнойного воспаления (боли, отёка и других), обычно сопровождающих массивный некроз ткани, указывает в таких случаях на иной механизм гибели тиреоцитов. В последние годы установлено, что Т-лимфоциты способны вызывать гибель клеток-мишеней не только путём некроза, но в основном путём индукции их разрушения. [3] [5] [7] [9]

Классификация и стадии развития гипотиреоза

В Международной классификации болезней десятого пересмотра выделены две формы гипотиреоза:

Первичный гипотиреоз подразделят на три большие группы:

В последнее время разработана классификация первичного гипотиреоза, которая основывается на выраженности симптомов и результатах гормональных исследований (определяющий показатель — уровень ТТГ). В неё включают:

Осложнения гипотиреоза

Гипотиреоидная кома («спячка») — это угрожающее жизни состояние, которое чаще развивается у пожилых людей, которые долгое время не лечили тяжёлый гипотиреоз, который был у них довольно долгое время. [3] [5] [7] [9]

К основным провоцирующим факторам такого осложнения относят:

Но появление осложнений может вызвать не только отсутствие лечения, но и неграмотная медикаментозная терапия. Например, передозировка лекарствами может привести к избыточному синтезу гормонов щитовидной железы и патологиям со стороны сердечно-сосудистой системы. В связи с этим крайне важно соблюдать все рекомендации врача по лечению заболевания и ни в коем случае не лечиться самостоятельно.

Диагностика гипотиреоза

Диагностика гипотиреоза включает в себя подробный опрос пациента, осмотр и лабораторные исследования.

Так как симптомы гипотиреоза неспецифичны, он может скрываться под масками других заболеваний. Поэтому по проявлениям его иногда можно спутать с железодефицитной анемией, депрессией, аменореей, невритом и другими нарушениями. [15] [16] В связи с этим важную роль в определении гипотиреоза играют лабораторные исследования. Они показаны всем пациентам с нарушениями щитовидной железы и предполагают оценку уровня ТТГ и свободного Т4. [2] [12] Определение уровня Т3 в крови, как правило, не является информативным, так как при первичном гипотиреозе этот показатель находится в норме. [14]

На явное наличие гипотиреоза будет указывать высокий уровень ТТГ и низкий уровень свободного Т4 в крови. При субклиническом гипотиреозе уровень ТТГ также будет повышен, а уровень свободного Т4 будет находиться в пределах нормы.

После того как наличие гипотиреоза подтверждено, при помощи показателя ТТГ также определяется характер заболевания и наличие возможных осложнений. Уровень ТТГ также позволяет в значительном большинстве случаев оценить адекватность проводимой терапии: об этом будет свидетельствовать стойкий уровень ТТГ в крови в пределах нормы. [6] [7] [8]

В достаточно редких случаях проводят пробу с тиреолиберином для оценки аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. [6] [9] [15]

Дополнительные методы диагностики, такие как УЗИ щитовидной железы, сцинтиграфия или пункционная биопсия, используются для уточнения характера и степени выраженности заболевания. [6] [11] [12] [16]

Так как с возрастом учащаются случаи узлового зоба, выраженный шейный кифоз может смещать трахею кзади и вниз, что затрудняет пальпаторную оценку состояния щитовидной железы, в результате чего своевременная диагностика заболевания не проводится. [4] [5] [6] [7] [8]

В связи с тем, что гипотиреоз не всегда проявляет себя, среди населения принято проводить массовую диагностику данного заболевания — скрининг. Так, определение уровня ТТГ позволяет обнаружить первичный гипотиреоз у людей без каких-либо других его проявлений, а также у новорождённых (исследование проводится на 4-5 сутки жизни). При планировании беременности и на ранних её сроках также важно пройти исследование на гипотиреоз. [3] [5] [7] [9]

Лечение гипотиреоза

Цель лечения гипотиреоза — это поддержание уровня ТТГ в пределах 0,5-1,5 мМЕ/л.

Единственным методом лечения является пожизненная заместительная терапия. Начинать её стоит при уровне ТТГ более 10 мЕД/л, высоких титрах антител к ТПО и других показателях. Для этого предпочтительны препараты левотироксина натрия. Его применение противопоказано лишь в случае нелеченого тиреотоксикоза и недостаточности коры надпочечников, остром инфаркте миокарда, аллергии и индивидуальной непереносимости препарата. [16]

Обычно лечение проводится в условиях стационара. Показаниями к госпитализации пациентов с гипотиреозом служат:

Заместительная терапия первичного (манифестного) гипотиреоза показана пожизненно с назначением тироксина в средней дозе 1,6-1,8 мкг/кг. Пациентам с кардиальной патологией доза рассчитывается, исходят из расчёта 0,9 мкг/кг. Стоит отметить, что в связи с уменьшением метаболизма тиреоидных гормонов потребность в них с возрастом снижается. [5] [7] [9]

Дозы тироксина зависят от причин и патогенеза заболевания. Потребность в препарате у людей со спонтанным гипотиреозом выше, чем у пациентов с гипотиреозом, возникшим после хирургического лечения и применения радиоактивного йода.

Уровень ТТГ при диагностике гипотиреоза напрямую связан с оптимальной заместительной дозой тироксина: у большинства женщин она составляет 75-100 мкг, а у мужчин — до 150 мкг в день приёма.

Первый контроль уровня ТТГ после начатого лечения проводят через 2-3 месяца, затем один раз в шесть месяцев (при обязательном условии соблюдения пациентом схемы лечения). [6] [9] [13]

При субклиническом гипотиреозе существует риск развития манифестной формы заболевания со всеми характерными проявлениями. Так, явный гипотиреоз возникает у 20-50% пациентов в течение 4-8 лет, а присутствие антитиреоидных антител увеличивает риск до 80%. [8] [9] [10] Потому людям со скрытым гипотиреозом следует длительно наблюдаться у специалистов.

Проблемы при лечении гипотиреоза

Лечение тироксином безопасно, просто и сравнительно дешево. Но, несмотря на многолетний опыт его использования, при нём всё же могут возникать многие проблемы. Основная из них связана с несоблюдением пациента схемы лечения. Так, одновременное повышение уровней Т4 и ТТГ, по всей вероятности, будет указывать на то, что за несколько дней до визита к врачу пациент не выполнял его назначений.

Снижение эффективности установленной дозы тироксина часто связано с меньшим содержанием гормона в таблетках (например, в непатентованных препаратах) или взаимодействием лекарств при одновременном приёме других препаратов. [9] [13]

Недостаточность дозы также может быть связана с уменьшением всасывания тироксина, нарушением энтеропечёночного кровотока, ускорением кругооборота или выделением гормона с мочой, медленным снижением тиреоидной функции после лечения гипертиреоза.

Существуют и другие особенности и проблемы при лечении гипотиреоза. [6]

Лучшим критерием подбора дозы тироксина при аутоиммунном тиреоидите является исследование ТТГ и свободного Т4. При этом лечение нацелено на компенсацию гипотиреоза благодаря той же заместительной терапии и редукция зоба при помощи супрессивной терапии. [6] [9] Критериями эффективности лечения при этом будут служить:

Назначение препаратов тиреогормонов при аутоиммунном тиреоидите без нарушения функции щитовидной железы нецелесообразно, а операция может привести к состоянию, способному значительно ухудшить качество жизни пациента с возможностью развития тяжёлого гипотиреоза и инвалидизации. [9] [13]

Прогноз. Профилактика

Прогноз заболевания при своевременной диагностике и лечении благоприятный. [10] Осложнить его, особенно в отношении трудоспособности и состояния здоровья в целом, могут фибрилляция предсердий и выраженная сердечная недостаточность, развивающиеся на фоне тиреотоксикоза. [5]

В качестве неспецифической профилактики патологий щитовидной железы стоит проходить санаторно-курортное лечение по показаниям врача.

Доказано, что медикаментозная терапия при гипотиреозе становится более эффективной в сочетании с радоновыми процедурами, а азотные ванны, не содержащие радон, оказывают профилактическое воздействие. [1] [5] Благодаря этому удаётся добиться стойкости ремиссии заболевания.

Рекомендуется проведение до трёх курсов таких процедур с интервалом от 8 до 12 месяцев. Подбор схем лечения в санатории (в т.ч. медикаментозных), рациональное использование природных и климатических факторов определяют ближайший и отдалённый результат оздоровления.

Вторичный гипотиреоз у взрослых: диагностика и лечение

Полный текст:

Аннотация

Вторичный гипотиреоз – редкая патология, при диагностике и лечении которой возникает ряд вопросов и трудностей. Выделяют казуистически редко встречающуюся врожденную и приобретенную формы данного заболевания. Основными причинами вторичного гипотиреоза у взрослых являются опухоли гипоталамо-гипофизарной области и состояния после оперативного и лучевого воздействия на эту область. Гормонально активные и неактивные макроаденомы гипофиза служат причиной развития приобретенного вторичного гипотиреоза более чем в 50% случаев. При лучевой терапии опухолей головного мозга развитие вторичного гипотиреоза возможно спустя годы после проведенного лечения. Как и при первичном гипотиреозе, клинические проявления вторичного гипотиреоза неспецифичны. Диагностика и лечение данного заболевания зачастую осложняются его сочетанием с недостаточностью других тропных гормонов. Основу диагностики вторичного гипотиреоза составляют анамнестические данные и лабораторные показатели – одновременное определение концентрации св.Т4 и ТТГ. Содержание св.Т4 на сегодняшний день также используют как основной маркер адекватности дозы L-Т4 при лечении вторичного гипотиреоза. Результаты недавно проведенных работ позволяют оптимизировать заместительную терапию при вторичном гипотиреозе, однако до настоящего времени остается неизученным вопрос использования дополнительных биохимических маркеров для оценки адекватности заместительной терапии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Киеня Т.А., Моргунова Т.Б., Фадеев В.В. Вторичный гипотиреоз у взрослых: диагностика и лечение. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2019;15(2):64-72. https://doi.org/10.14341/ket10303

For citation:

Kienia T.A., Morgunova T.B., Fadeyev V.V. Secondary hypothyroidism in adults: diagnosis and treatment. Clinical and experimental thyroidology. 2019;15(2):64-72. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/ket10303

Введение

Вторичный гипотиреоз (ВтГ) – клинический синдром, развивающийся вследствие недостаточной продукции тиреотропного гормона (ТТГ) при отсутствии первичной патологии самой щитовидной железы (ЩЖ), которая бы могла привести к снижению ее функции. В отличие от первичного гипотиреоза ВтГ одинаково часто диагностируется как у мужчин, так и у женщин; его распространенность в популяции, по разным данным, варьирует от 1 : 16000 до 1 : 100000 населения в зависимости от возраста и этиологии [1, 2].

Выделяют врожденную и приобретенную формы ВтГ. Причиной казуистически редко встречающегося врожденного ВтГ, как правило, являются генетические нарушения в таких генах, как TRHR, POU1F1, PROP1, HESX1, SOX3, LHX3, LHX4 и TSHB [3]. Распространенность этой патологии по данным неонатального скрининга в Нидерландах составляет 1 : 16000, в Японии и Индиане (США) 1 : 160000 новорожденных [4–6]. Столь значительная разница может быть объяснена тем, что в Японии и США программа скрининга включает определение концентрации ТТГ и Т4, в то время как в Нидерландах интерпретация отношения ТТГ/Т4 проводилась с учетом содержания тироксин-связывающего глобулина (ТСГ).

Приобретенный ВтГ у детей наиболее часто развивается при краниофарингиоме и вследствие ее хирургического и лучевого лечения [2]. Так, по данным E.N. Gonc и соавт., ВтГ развивается у 75% пациентов. При этом дефицит гормона роста (ГР) наблюдается в 100% случаев, а дефицит гонадотропинов – в 80% случаев [7].

У взрослых за крайне редким исключением встречается приобретенный ВтГ, основными причинами которого являются опухоли гипоталамо-гипофизарной области, а также состояния после оперативного и лучевого воздействия на гипоталамо-гипофизарную область [8]. Так, более чем в 50% случаев причиной приобретенного ВтГ являются гормонально активные и неактивные макроаденомы гипофиза [11]. После лучевой терапии опухолей головного мозга ВтГ развивается в 65% случаев, причем произойти это может спустя годы после проведенного лечения [9, 10]. Такое отсроченное развитие недостаточности ТТГ является одной из причин недооценки распространенности данной патологии. Не меньшее значение, вероятно, имеет отсутствие четких и общепринятых диагностических критериев ВтГ. Недостаточность тропных гормонов, как правило, развивается после лучевого воздействия на аденогипофиз в суммарной дозе 20 Гр и более. При этом поражение тиреотрофов имеет дозозависимый характер: по данным M.D. Littley и соавт., в течение 5 лет ВтГ развился у 9% пациентов, получавших лучевую терапию в суммарной дозе 20 Гр, и у 52% пациентов, получавших лучевую терапию в дозе более 40 Гр [12]. При краниоспинальном облучении возможно развитие так называемого смешанного гипотиреоза – термин впервые был введен S. Rose и соавт. и предполагает сочетанное радиационное поражение как гипоталамуса, так и щитовидной железы. Другой причиной развития ВтГ у взрослых может быть тяжелая травма головного мозга: распространенность гипотиреоза у таких пациентов составляет, по данным разных авторов, от 5 до 29%, что определяется тяжестью травмы, а также временем, прошедшим с ее момента [13–15].

Причиной развития ВтГ у взрослых может быть поздно манифестирующая краниофарингиома: распространенность гипотиреоза у таких пациентов составляет около 40%, дефицит ГР – 80–90%, дефицит гонадотропинов – 70% и АКТГ – 40%. Оперативное лечение этих пациентов приводит в большинстве случаев к развитию гипопитуитаризма, при этом ВтГ развивается у 78–95% пациентов [8].

В последнее время в литературе появились сообщения о развитии недостаточности аденогипофиза на фоне терапии противоопухолевыми препаратами из группы ингибиторов цитотоксического Т-лимфоцит-ассоциированного антигена 4 (CTLA-4). У пациентов, получающих терапию этими моноклональными антителами, частота развития гипофизита достигает 10% [8]. Так, гипофизит, развившийся на фоне терапии ипилимумабом, характеризуется множественной недостаточностью тропных гормонов; у этих пациентов наиболее часто развивается ВтГ (до 90% случаев), реже вторичная надпочечниковая недостаточность и вторичный гипогонадизм [16].

Особенности клинической картины и диагностики ВтГ

Как и при первичном гипотиреозе, клинические проявления ВтГ неспецифичны. Их выраженность и характер зависят от этиологии, тяжести повреждения гипоталамо-гипофизарной области, наличия дефицита других тропных гормонов, а также возраста пациента в дебюте заболевания. Наиболее часто пациенты предъявляют жалобы на общую слабость, головную боль, подавленное настроение, непереносимость холода, сухость кожи, репродуктивные или сексуальные расстройства. Выраженность симптомов при ВтГ, как правило, меньше, чем при первичном [8, 17]. По мнению ряда авторов, менее выраженные клинические проявления при ВтГ могут быть обусловлены сохраняющейся остаточной секрецией ТТГ, неизмененной ЩЖ, а также базальной физиологической активностью рецептора к ТТГ [18, 19].

Изолированный ВтГ встречается крайне редко – в большинстве случаев он сопровождается недостаточностью других тропных гормонов (см. рисунок), что чаще всего и определяет клиническую картину [20, 21]. Представленная на рисунке “классическая” последовательность развития дефицита аденогипофизарных функций была описана во второй половине ХХ века и отражала соответствующий ей уровень лабораторной диагностики; на самом деле эта последовательность может быть совершенно любой и зависеть от использованных критериев – точек разделения в стимуляционных тестах.

Рисунок. “Классическая” последовательность нарушения секреции гормонов гипофиза на фоне роста опухоли гипофизарной области.

Диагностика ВтГ на основании клинической картины вызывает значительные трудности, и основную роль в этом плане играют лабораторные методы. Как правило, отправной точкой для обследования пациента на предмет ВтГ является анамнез хирургического вмешательства на гипоталамо-гипофизарной области или выявление крупной аденомы или краниофарингиомы, которые потенциально могут приводить к гипопитуитаризму. Реже ВтГ диагностируется при обследовании по поводу выявления низкой концентрации ТТГ (и Т4), определение которого проводилось без прямых показаний. Классическим лабораторным критерием диагностики ВтГ является сочетание низкой концентрации ТТГ и низкой концентрации Т4 в сыворотке крови, но эта ситуация, как выяснилось в 90-х гг. прошлого века, далеко не единственный возможный вариант: концентрация ТТГ при ВтГ может быть как низкой, так и нормальной и даже слегка повышенной; в последнем случае определяемый иммунометрически ТТГ не обладает биологической активностью, поскольку находится в гликозилированном состоянии [17, 22]. Впервые это было показано в работах итальянского эндокринолога Paolo Beck-Pecoz.

Тиреотропный гормон имеет в составе три N-концевые цепи (2 на α-субъединице и 1 на β-субъединице), которые в процессе трансляции гликозилируются при помощи специальных трансфераз. Получены данные о том, что механизм отрицательной обратной связи в системе гипофиз–ЩЖ реализуется в том числе путем изменения активности этих трансфераз. То есть тиролиберин (ТРГ), регулируя биосинтез ТТГ, влияет на высвобождение ТТГ и посттрансляционный процессинг его олигосахаридных цепей. Таким образом снижается как количество синтезируемого ТТГ, так и его биоактивность. Интересно, что при ВтГ, когда биологическая активность ТТГ снижена (низконормальная или низкая концентрация св.Т4 при нормальной или высокой концентрации ТТГ), длительное назначение ТРГ может приводить к восстановлению биологической активности ТТГ. Присутствие ТРГ необходимо для биосинтеза ТТГ, комплементарного рецептору на тиреоците [23, 24]. Таким образом, высоконормальный ТТГ или даже высокая концентрация ТТГ при низкой концентрации св.Т4 характерны для поражения на уровне гипоталамуса [22, 25].

Основным критерием диагностики ВтГ является концентрация св.Т4. Исследование содержания в крови общего Т4 нецелесообразно, поскольку оно зависит от концентрации ТСГ, которая в свою очередь весьма изменчива. Так, концентрация ТСГ снижается с возрастом, при назначении препаратов андрогенов; увеличивается во время беременности, при приеме эстрогенов, оральных контрацептивов и тамоксифена. Кроме того, изменение концентрации ТСГ будет наблюдаться при нарушении функции печени, недостаточном питании и других заболеваниях [26].

После появления синтетического тиролиберина в 1969 г. в диагностике ВтГ стал использоваться стимуляционный тест с ТРГ. Несмотря на существование его различных препаратов (подкожные, для приема внутрь, внутримышечные, ректальные), при проведении стимуляционного теста применяется раствор для внутривенного введения, так как в этом случае может быть получен наиболее быстрый ответ на стимуляцию. В современной версии теста концентрацию ТТГ определяют через 20–30 и 60 мин после введения 200–500 мг ТРГ. На сегодняшний день не существует общепринятой точки разделения для стимулированного ТТГ, характеризующего нормальный ответ на ТРГ. Считается, что концентрация ТТГ около 10 мкЕд/мл на 20–30-й минуте теста и ее постепенное снижение примерно на 8 мкЕд/мл в течение последующих 30 мин может расцениваться как адекватная реакция. Однако повышение концентрации ТТГ уже более 5,5 мкЕд/мл рекомендуется трактовать как адекватный ответ. В случае гипофизарной недостаточности повышения концентрации ТТГ не происходит либо оно незначительно и сглажено. При гипоталамической недостаточности пик концентрации ТТГ отсрочен и приходится на 60-ю минуту [27, 28, 29]. Именно стимуляционный тест с тиролиберином использовался S. Rose и соавт. для дифференциальной диагностики первичного и вторичного гипотиреоза при обследовании пациентов, получивших краниоспинальное облучение. При этом авторы указывают, что суточный ритм секреции ТТГ является более значимым при диагностике ВтГ, чем тест с тиролиберином. Это связано с тем, что даже адекватное повышение концентрации ТТГ на фоне теста с тиролиберином не позволяет исключить наличие скрытого ВтГ, связанного с нарушением суточного ритма ТРГ и ТТГ и отсутствием ночных пиков секреции ТТГ. Авторы предлагают следующие критерии диагностики ВтГ: 1) нарушение суточного ритма секреции ТТГ; 2) недостаточный или отсроченный пик секреции ТТГ после введения ТРГ; 3) отсроченное снижение концентрации ТТГ после введения ТРГ. Присутствие хотя бы одного из вышеуказанных признаков расценивается как критерий наличия ВтГ [13].

Поскольку используемые в рутинной практике лабораторные методы позволяют достаточно точно определить концентрацию ТТГ и св.Т4, необходимость проведения стимуляционного теста с ТРГ существенно снизилась – по сути он является дополнительным шагом в подтверждении диагноза ВтГ. Кроме того, особенно у детей, введение ТРГ сопряжено с риском возникновения ряда нежелательных явлений (наиболее часто тошноты, гиперемии) [30]. Также следует учитывать существующие меж- и внутрииндивидуальные отличия ответа ТТГ на введение ТРГ, ответ также может зависеть от пола, возраста, адекватности синтеза других гормонов гипофиза, что еще больше усложняет интерпретацию теста с ТРГ [31].

Таким образом, на сегодняшний день в основе диагностики ВтГ лежит одновременное определение концентрации св.Т4 и ТТГ.

Заместительная терапия при ВтГ

Как и при первичном гипотиреозе, для лечения ВтГ используется монотерапия левотироксином, коррекция дозы которого традиционно осуществляется под контролем содержания св.Т4 в сыворотке крови. Так же, как и для диагностики ВтГ, определять концентрацию общего Т4 для оценки адекватности заместительной терапии в большинстве рекомендаций считается нецелесообразным, поскольку концентрация общего Т4 в большей мере, чем св.Т4, искажается рядом дополнительных факторов.

Известно, что у пациентов с компенсированным (по содержанию ТТГ) первичным гипотиреозом концентрация св.Т4 выше, чем у здоровых людей [33]. Таким образом, можно предположить, что для поддержания реального эутиреоза пациентам с ВтГ также требуется достижение более высокого содержания св.Т4, чем в референсном диапазоне.

Согласно рекомендациям Американской тиреоидной ассоциации (АТА), целью заместительной терапии при ВтГ служит поддержание концентрации св.Т4 в верхней половине референсного диапазона. Гипотетически целевой показатель концентрации св.Т4 может быть ниже для пожилых пациентов и пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Вместе с тем эти рекомендации носят эмпирический характер и не подкрепляются какими-либо данными проспективных исследований; они основаны на ряде небольших ретроспективных работ и одном непродолжительном рандомизированном исследовании, продемонстрировавшем снижение веса, индекса массы тела (ИМТ), содержания холестерина и креатинкиназы, а также уменьшение выраженности симптомов гипотиреоза у пациентов, получавших относительно большие дозы L-Т4 и имевших более высокую концентрацию св.Т4 [32].

Рекомендации Европейской тиреоидной ассоциации (ЕТА), вышедшие в 2018 г., в целом созвучны с рекомендациями АТА. Согласно рекомендациям ЕТА, при заместительной терапии ВтГ доза L-Т4 составляет около 1,21–1,6 мкг/кг/сут для пациентов моложе 60 лет и 1,0–1,2 мкг/кг/сут для лиц старше 60 лет. При этом в качестве цели терапии предлагается поддержание концентрации св.Т4 выше медианы референсного диапазона. Однако для лиц 75 лет и старше как целевой может рассматриваться низкий (низконормальный) уровень св.Т4 [34].

В реальной клинической практике высоконормальная концентрация св.Т4 достигается далеко не у всех пациентов. По данным ряда исследований, у пациентов с ВтГ, получающих заместительную терапию L-T4, концентрация св.Т4 оказалась ниже, чем у пациентов с компенсированным первичным гипотиреозом. Так, по данным О. Koulouri и соавт., у пациентов с ВтГ концентрация св.Т4 на 2–3 пмоль/л ниже в сравнении с аналогичной группой пациентов с компенсированным первичным гипотиреозом. При этом содержание св.Т4 в группе пациентов с ВтГ не всегда находилось в верхней половине референсного диапазона, а у 20% пациентов концентрация св.Т4 была ниже 10-го перцентиля. Соответственно возникает вопрос о возможной избыточности дозы L-T4 у пациентов с ВтГ при поддержании св.Т4 в верхней трети референсного диапазона, ведь в соответствии с данными О. Koulouri и соавт. концентрация св.Т4 выше 15–16 пмоль/л будет превышать таковую у 30–50% пациентов с первичным гипотиреозом, компенсированным по данным ТТГ [35].

Такая неопределенность закономерно приводит к вопросу и о концентрации св.Т3, общего Т4 и общего Т3 на фоне заместительной терапии L-T4 при ВтГ. Интересные данные были получены в небольшом проспективном исследовании E. Ferretti и соавт. В него были включены 37 пациентов с подтвержденным ВтГ, получающих заместительную терапию L-T4. Всем пациентам L-T4 был полностью отменен с последующим возобновлением приема через 2 мес. После отмены тироксина концентрация св.Т4 упала ниже референсного диапазона у всех пациентов, в то время как концентрация св.Т3, общего T4 и общего T3 оказалась низкой лишь в 73, 57 и 19% случаев соответственно. Концентрация ТТГ была ниже 0,2 мкЕд/мл у 19% пациентов, в пределах референсного диапазона – у 70% и слегка повышена – у 11% пациентов. Как указывалось, при ВтГ концентрация ТТГ исходно может быть снижена, слегка повышена или находиться в пределах референсного диапазона, при этом если на момент диагностики ВтГ концентрация ТТГ находится в пределах референсного диапазона или повышена, то назначение даже малых доз L-T4 может привести к его полной супрессии [22]. Это, вероятно, связано с тем, что образующиеся при ВтГ биологически неактивные формы ТТГ подавляются гораздо быстрее, чем нативный ТТГ [25]. В связи с этим ряд авторов делают выводы о том, что на фоне адекватной заместительной терапии ВтГ содержание ТТГ должно быть снижено у большинства пациентов.

Возвращаясь к исследованию E. Ferretti и соавт., при возобновлении в нем приема L-T4 в дозе 50 мкг/сут закономерно отмечалось повышение концентрации тиреоидных гормонов, при этом концентрация св.T4 оставалась ниже референсного диапазона у 73% пациентов, а концентрация общего Т4, общего Т3 и св.Т3 нормализовалась в 75% случаев. При назначении полной расчетной заместительной дозы L-T4 отмечалась нормализация как общих, так и свободных форм тиреоидных гормонов, но у существенной части пациентов (8 из 37) концентрация общего Т4 была выше референса при нормальных значениях св.Т4, св.Т3 и общего Т3. Полученные в этом исследовании данные, вероятно, подтверждают тот факт, что концентрация св.Т4 является наиболее чувствительным показателем для оценки адекватности заместительной терапии при ВтГ [36].

Наряду с целевым показателем неоднозначным является вопрос о расчетной дозе L-T4 пациентам с ВтГ. Так, по мнению ряда авторов, которое опять же не имеет экспериментальных подтверждений, для пациентов молодого возраста расчетная доза L-T4 составляет около 1,3–1,6 мкг/кг массы тела и примерно 1,0 мкг/кг для пациентов старшей возрастной группы [36, 37].

Поскольку изолированный ВтГ у взрослых практически не встречается, вполне закономерно, что доза L-T4 будет зависеть от наличия и выраженности недостаточности других тропных гормонов, а также проводимой заместительной терапии. При назначении заместительной терапии эстрогенами, как правило, требуется увеличение дозы L-T4, поскольку возрастает содержание ТСГ. Кроме того, как известно, при назначении заместительной терапии ГР может впервые обнаружиться ВтГ либо потребоваться увеличение дозы L-T4 [38]. Предполагается, что ГР может ингибировать периферическое превращение T4 в T3, а также оказывать ингибирующее действие на высвобождение ТТГ.

O. Alexopoulou и соавт. провели ретроспективное исследование, в рамках которого оценивали компенсацию ВтГ и недостаточность других тропных гормонов, а также дозу L-T4 в зависимости от параллельно проводимой заместительной терапии гипогонадизма, гипокортицизма и недостаточности ГР. В исследование было включено 108 взрослых пациентов, у 28 из них диагноз ВтГ был установлен в детском возрасте. В среднем доза L-T4 составила 1,6 мкг/кг в сутки, не зависела от пола пациента, но находилась в обратной зависимости от возраста. Также было выявлено, что пациенты, заболевшие в детстве, нуждались в назначении большей дозы L-Т4 по сравнению с пациентами, манифестация ВтГ у которых произошла во взрослом возрасте (1,98 ± 0,56 vs 1,48 ± 0,41 мкг/кг, р< 0,001). Пациенты, получающие заместительную терапию по поводу множественной гипофизарной недостаточности, нуждались в назначении большей дозы L-Т4 [17, 39].

В течение последних 10–15 лет были опубликованы работы по изучению целесообразности назначения комбинированной терапии левотироксином и трийодтиронином (L-T4 + T3) пациентам с гипотиреозом. Хорошо известно, что Т4 является основным гормоном, продуцируемым щитовидной железой, и лишь 10–15 мкг в сутки синтезируется Т3. Т3 является биологически более активным гормоном, чем тироксин, и основным его источником служит периферическое дейодирование, преимущественно в печени и почках. Основанием для проведения исследований по применению комбинированной терапии L-T4 + T3 служила гипотеза о недостаточном дейодировании Т4 в Т3 на фоне монотерапии L-T4 и, как следствие, возможных преимуществах комбинации по сравнению с монотерапией L-T4. В большинство подобных работ включались пациенты с первичным гипотиреозом, однако в исследование S. Slawik и соавт. были включены пациенты с ВтГ. В исследовании участвовало 29 человек с гипопитуитаризмом, возраст пациентов составил 52 ± 2 года. Они были разделены на 3 группы: монотерапии L-T4 в дозе 1,0 мкг/кг массы тела, 1,6 мкг/кг и комбинированной терапии L-T4 + Т3. В работе оценивались показатели липидного спектра, ИМТ, скорость коленного рефлекса, выраженность симптомов гипотиреоза, когнитивные функции и качество жизни. Лучшие результаты отмечались в группе, получавшей монотерапию L-Т4 в дозе 1,6 мкг/кг массы тела. При этом концентрация св.Т4 находилась у них в верхней трети референсного диапазона [37].

На сегодняшний день недостаточно данных, позволяющих сделать вывод об отдаленных последствиях применения различных доз L-T4 [32].

Целесообразно ли использование периферических маркеров эффектов тиреоидных гормонов для оценки адекватности дозы L-T4 при ВтГ?

Идеальной моделью заместительной терапии является назначение L-T4 при первичном гипотиреозе, поскольку, определяя концентрацию ТТГ в качестве контрольного параметра, мы фактически оцениваем количественно реакцию клеток-мишеней (тиреотрофов) на содержание циркулирующих тиреоидных гормонов. Совершенно закономерно, даже при первичном гипотиреозе многие исследователи рассуждают о том, что неплохо было бы неким образом оценить реакцию на концентрацию тиреоидных гормонов (то есть адекватность заместительной дозы) и других клеток или тканей – например, головного мозга, мышц, жировой ткани и т.д. Отсюда возникла концепция так называемых периферических маркеров эффектов тиреоидных гормонов, к которым были отнесены такие неспецифические параметры, как ЛПНП, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) и ряд других.

При вторичном гипотиреозе этот вопрос еще более актуален, поскольку определение концентрации ТТГ с целью оценки адекватности терапии в данном случае невозможно, а оценка концентрации св.Т4 на фоне терапии L-T4 фактически оценивает не реакцию на содержание тиреоидных гормонов органов-мишеней, а фармакокинетику препарата L-T4.

Таким образом, при ВтГ ряд биохимических (липидный спектр, ГСПГ, маркеры костного метаболизма, креатинкиназа) и клинических параметров (симптомы гипотиреоза, качество жизни, масса тела) можно потенциально рассматривать в качестве дополнительных критериев для оценки адекватности проводимой терапии L-T4. Однако надо учитывать, что на концентрацию большинства из них влияют не только тиреоидные гормоны, но также и половые гормоны, ГР, кортизол – то есть они неспецифичны и сложны для интерпретации, особенно при проведении комбинированной терапии пангипопитуитаризма. Вероятно, за исключением холестерина остальные маркеры скорее будут полезны для выявления передозировки L-T4, чем для подтверждения недостаточной дозы.

В работе Е. Ferretti и соавт. в качестве периферических маркеров эффектов тиреоидных гормонов использовали липидный профиль (общий холестерин, ЛНП, ЛВП, триглицериды), активность креатининкиназы, АЛТ, АСТ, АПФ, карбокси-терминальной телопептидазы коллагена 1 типа (ICTP), содержание ферритина, ГСПГ, остеокальцина (BG-P), растворимого рецептора интерлейкина-2 (sIL-2R) [36]. У всех пациентов определяли указанные параметры на фоне заместительной терапии L-T4, после отмены препарата и возобновления его приема. При исследовании биохимических показателей изменения были отмечены в содержании свободного холестерина, ЛНП, активности креатининкиназы и АСТ – после прекращения приема L-T4 их содержание и активность были выше нормальных значений в 95, 89, 54 и 33% случаев соответственно. При этом увеличение активности креатининкиназы было наиболее значимым (р < 0,0001). Концентрации ГСПГ и маркеров костного метаболизма в значительной степени зависели от пола и наличия/отсутствия гипогонадизма. Фактически, в соответствии с полученными данными, эти показатели можно расценивать как маркеры периферических эффектов тиреоидных гормонов только у мужчин без гипогонадизма. Кроме того, концентрация остеокальцина и ICTP была значительно ниже у пациентов, получавших заместительную терапию гидрокортизоном (р < 0,05). При возобновлении приема L-T4 и последующем увеличении дозы препарата значимая корреляция наблюдалась между содержанием св.Т3 и sIL-2R (р < 0,0001). Принимая во внимание тот факт, что содержание sIL-2R не зависит от наличия гипогонадизма и приема глюкокортикоидов, авторы утверждают, что он может рассматриваться как маркер передозировки L-T4.

Из дополнительных инструментальных методов исследования в литературе обсуждается возможность проведения ЭхоКГ. J. Abucham и соавт. провели исследование, целью которого было выявление эхокардиографических показателей, свидетельствующих о компенсации ВтГ. В исследование было включено 35 пациентов с гипоталамо-гипофизарными заболеваниями и 30 пациентов с первичным гипотиреозом (манифестным и субклиническим). В группу пациентов с гипоталамо-гипофизарными заболеваниями были включены больные как со сниженным, так и с нормальным содержанием св.Т4. Затем последние на основании данных эхокардиографии были разделены на пациентов с эутиреозом и пациентов с субклиническим гипотиреозом. Эхокардиографические признаки гипотиреоза (снижение систолической и диастолической функции левого желудочка, уменьшение сократительной активности миокарда) были выявлены у 9 из 10 пациентов с субклиническим гипотиреозом и у 14 из 25 пациентов (56%) с гипоталамо-гипофизарными заболеваниями и нормальной концентрацией св.Т4. Далее всем пациентам с диагностированным гипотиреозом (манифестным и субклиническим) был назначен L-T4. По достижении целевых показателей (ТТГ в пределах референсного диапазона при первичном гипотиреозе, св.Т4 в верхней половине референсного диапазона и нормальный св.Т3 при ВтГ) повторно проводилось эхокардиографическое исследование. В результате было выявлено значительное улучшение эхокардиографических показателей как у пациентов с первичным гипотиреозом, так и у пациентов с ВтГ. Из этого авторы делают вывод, что ЭхоКГ может использоваться как дополнительный метод контроля ВтГ у пациентов с гипоталамо-гипофизарными заболеваниями [40].

Заключение

Несмотря на то, что за последние несколько лет были опубликованы результаты ряда исследований, посвященных ВтГ, требуется дальнейшее изучение вопросов его диагностики и лечения у взрослых. Результаты недавно проведенных работ позволяют оптимизировать заместительную терапию при ВтГ, однако до настоящего времени остается неизученным вопрос использования дополнительных биохимических маркеров для оценки адекватности заместительной терапии.

Важно отметить, что выделение ВтГ в отдельное заболевание и обсуждение его заместительной терапии неизбежно, но в реальной клинической практике достаточно схематично и искусственно, поскольку на самом деле перед нами почти всегда предстают пациенты с недостаточностью сразу нескольких аденогипофизарных функций. Совершенно очевидно, что гипофизарная недостаточность – это не механическая сумма того, что мы знаем о дефиците отдельных тропных гормонов, а качественно другое состояние (1 + 1 здесь не равно 2). Это проявляется во взаимном влиянии дефицита тропных гормонов на данные лабораторной диагностики, взаимном и разнонаправленном влиянии на эти показатели заместительной терапии сразу несколькими гормональными препаратами. Заместительная терапия недостаточности тропных гормонов на сегодняшний день проводится почти исключительно эмпирически: мы назначаем фиксированные дозы половых гормонов при вторичном гипогонадизме, эмпирическую дозу гидрокортизона при вторичном гипокортицизме и определяемую фармакокинетически дозу L-T4 при вторичном гипотиреозе. Заместительная терапия дефицита гормона роста у взрослых в реальной клинической практике проводится достаточно редко, но как ее отсутствие, так и назначение может изменить лабораторные параметры, используемые одновременно как для диагностики, так и для лечения. Таким образом, в реальной клинической практике диагностика и лечение гипопитуитаризма, неотъемлемой частью которого является вторичный гипотиреоз, представляет собой многомерную модель с многочисленным взаимным влиянием ее компонентов. На сегодняшний день проблема заместительной терапии ВтГ по большей части все еще решается эмпирически и мы находимся лишь в начале пути в своих попытках ее объективизации.

Дополнительная информация

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования. Поисково-аналитическая работа и подготовка настоящей публикации осуществлены на личные средства авторского коллектива.

Участие авторов: все авторы внесли равный вклад в проведение поисково-аналитической работы и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию до публикации.