Вторичная миокардиодистрофия что это такое

Что такое миокардиодистрофия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мадоян М. А., кардиолога со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Миокардиодистрофия (МКД) — группа вторичных обратимых поражений мышечного слоя сердца (миокарда) невоспалительной и некоронарогенной природы, которые обусловлены нарушением обмена веществ в миокарде и проявляются нарушением его функций. [1] [3] [5]

Общие признаки миокардиодистрофий:

Заболевание поражает разные возрастные группы, но чаще встречается после 40 лет. [2] [3] [4] [6] [7]

К миокардиодистрофии могут приводить самые различные внутренние и внешние факторы, нарушающие обмен веществ и энергии в тканях сердца. [1] [3] [5] [6] [7]

Внутренние (эндогенные) факторы — патологические процессы в организме, осложнившиеся миокардиодистрофией. Эндогенные факторы можно разделить на две большие группы: сердечные и несердечные причины возникновения МКД.

К сердечным факторам относятся:

Внешние (экзогенные) факторы — патологические воздействия на организм внешней среды и образа жизни:

Симптомы миокардиодистрофии

Характеристика симптомов при миокардиодистрофии:

Виды симптомов при МКД:

Патогенез миокардиодистрофии

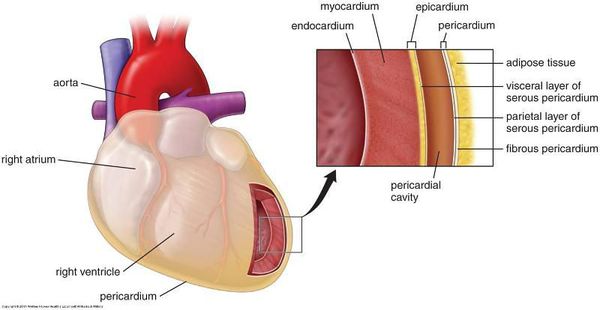

В патогенезе миокардиодистрофии задействованы ткани сердца следующих видов:

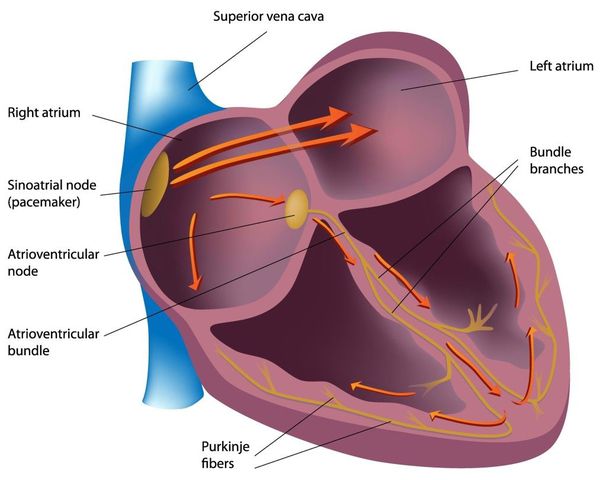

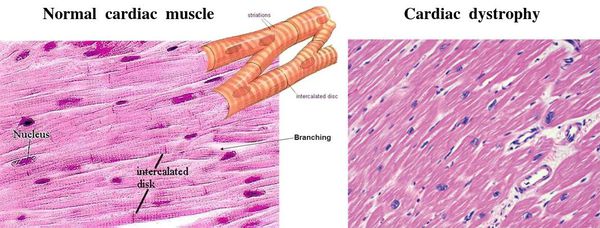

При нарушении обменных процессов (электролитного, белкового, энергетического) нарушаются и функции сердечных тканей [1] [2] [5] : мышечные клетки утрачивают способность к нормальным сокращениям, нервные — к генерированию и проведению нормальных импульсов.

Причём поражается не сразу вся ткань сердца. Сначала возникают одиночные очаги дистрофии из нескольких клеток, а соседние неповреждённые клетки пытаются восполнить потерю и усиливают свою функцию. Затем количество и размер поражённых очагов увеличиваются, происходит их слияние, здоровые участки теряют способность компенсировать ухудшение работы, появляется расширение сердечных камер и выраженное нарушение функций сердца. [3]

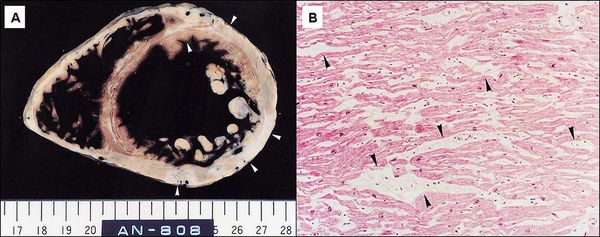

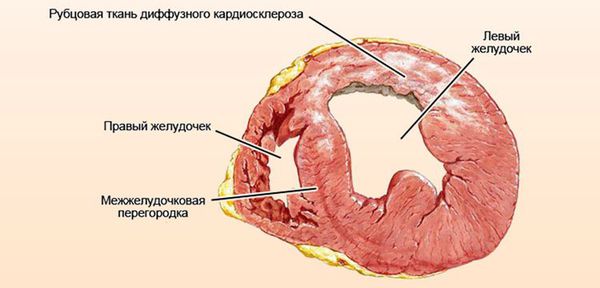

Далее при прекращении воздействия причинного фактора начинается медленное восстановление структуры и функции клеток. [7] При продолжающемся воздействии причинного фактора происходит гибель клеток и их замещение рубцовой (соединительной) тканью. Соединительная ткань не способна сокращаться и расслабляться, генерировать и проводить импульсы, заменяться здоровыми клетками. Процесс формирования соединительной ткани в сердце называется кардиосклероз, на этом этапе у болезни уже не может быть обратного развития. [3]

Классификация и стадии развития миокардиодистрофии

Миокардиодистрофии классифицируют по причинам возникновения, перечисленным выше, а также по скорости развития и стадиям заболевания. [1] [5]

По скорости развития миокардиодистрофий различают:

По стадиям миокардиодистрофий выделяют:

Осложнения миокардиодистрофии

Диагностика миокардиодистрофии

Задачи диагностического процесса:

В диагностике миокардиодистрофий большое значение имеет грамотный расспрос и внимательный осмотр пациента. Также проводят электрокардиографию, УЗИ сердца, рентгенологичесское исследование органов грудной клетки, лабораторные исследование крови и мочи. [3] Специфических изменений результатов данных исследований для миокардиодистрофий нет, но они позволяют выявить заболевания — причины миокардиодистрофий. ЭКГ и УЗИ сердца могут проводить повторно для оценки положительной динамики функций сердца на фоне проводимого лечения.

Лечение миокардиодистрофии

Задачи лечебного процесса:

Своевременность и полнота устранения причины миокардиодистрофии определяет эффективность терапии и её сроки. На этапе устранения причины лечебный процесс сильно разнится у больных с разными причинами заболевания: [1] [2] [5] [6] [7]

Однако не всякую выявленную причину миокардиодистрофии можно устранить. Например, сами заболевания (длительные или хронические) и токсические препараты, применяемые для их лечения, лучевая терапия онкологических больных, некупируемые зависимости и другое.

Параллельно лечению основного заболевания, вызвавшего миокардиодистрофию (независимо от того, можно его устранить или нет), всех больных наблюдает кардиолог, по его назначению применяются виды лечения, направленные на улучшение обмена веществ в сердечных тканях, уменьшение симптомов и профилактику осложнений. [3]

Немедикаментозное лечение — нормализация образа жизни и питания, отказ от вредных привычек. Важно, чтобы пациент придерживался определённого режима дня, полноценно отдыхал и питался, обязательно имел регулярные, адекватные именно для него физические нагрузки, ежедневно находился на свежем воздухе. Также очень важно, чтобы в жизни пациента было увлекающее его дело. Немедикаментозное лечение — это зона ответственности пациента. Врач может порекомендовать, но реализовывать должен сам пациент.

Медикаментозное лечение:

Медикаментозное лечение — это зона ответственности врача. Ни в коем случае не надо пытаться лечиться самостоятельно. Каждый медикаментозный препарат (витамины и стимуляторы обменных процессов в том числе) может при определённых условиях нанести вред.

Прогноз. Профилактика

При I и II стадиях прогноз благоприятный. После устранения причинного фактора функции сердца могут полностью восстановиться. Длительность периода восстановления зависит от времени начала лечения (чем быстрее начата адекватная терапия, тем быстрее регрессируют патологические изменения) и от общего состояния организма (молодой возраст, отсутствие сопутствующих заболеваний способствуют быстрейшему восстановлению) и может составлять от года до многих лет. [7]

При III стадии прогноз зависит от выраженности изменений и наличия осложнений. Так как изменения в сердце уже необратимы, речь идёт не о восстановлении нормальных параметров сердца и хорошего самочувствия, а о замедлении прогрессирования хронической сердечной недостаточности и нарушений ритма. При III стадии необходимо пожизненное лечение, профессиональная деятельность ограничена либо невозможна, а при отсутствии лечения неблагоприятным становится и прогноз жизни.

Профилактика:

Миокардиодистрофия

Что такое миокардиодистрофия

Термин «миокардиодистрофия» был предложен Г.Ф. Лангом в 1936 году. По его теории этот термин отображает нарушение биохимических и биофизических процессов в миокарде, его энергетический дефицит.

Морфологические (дегенеративные) изменения наступают значительно позже и, по сути, являются вторичными. Миокардиодистрофия относится к некоронарогенным болезням миокарда. Согласно Международной классификации болезней Х пересмотра, дистрофия миокарда принадлежит к болезням дегенерации миокарда, то есть с нарушением метаболизма и развитием дистрофии кардиомиоцитов.

Причины миокардиодистрофии

Существует достаточно много причин, которые вызывают дистрофические изменения в клетках сердца. Чаще это эндокринные нарушения или эндогенные интоксикации. Дистрофию миокарда диагностируют при таких болезнях: тиреотоксикоз, гипотиреоз, ожирение, патологический климакс, гиперальдостеронизм, хроническая алкогольная интоксикация, почечная и печеночная недостаточность, системная красная волчанка и т.д.

Также ее могут вызывать некоторые заболевания нервной системы (болезнь Дюшенна, миотоническая дистрофия), а также токсичные для миокарда препараты (цитостатики), реже – длительное голодание.

Клиническая картина

Клиническая картина у больных данным заболеванием довольно типична. Больные жалуются на преходящую, беспричинную, колющую и ноющую боль в области сердца, которая продолжается в течение нескольких часов. Она не исчезает или незначительно уменьшается при приеме нитратов.

Периодически беспокоит сердцебиение, перебои в сердце, повышенная усталость, слабость, ощущение нехватки воздуха.

Среди многочисленных дистрофий важное клиническое значение имеют алкогольная, вегетативно-дисгормональная (климактерическая), тиреотоксическая, тонзиллогенная и обусловленная неадекватными физическими нагрузками. Другие миокардиодистрофии встречаются реже и имеют более благоприятный прогноз.

Диагностика миокардиодистрофии в Самаре

Диагностика начинается со сбора жалоб, истории заболевания и жизни, объективного обследования, в том числе аускультация сердца. После этого проводятся дополнительные методы исследования: лабораторные анализы, ЭКГ, ЭхоКГ, рентген исследование грудной клетки, пробы с нагрузками.

Лечение миокардиодистрофии в клинике ПЕРВАЯ НЕВРОЛОГИЯ

Поскольку миокардиодистрофия является вторичной патологией, то главной целью остается лечение основной болезни. Прежде всего это лечение гипотиреоза, анемии, хронической алкогольной интоксикации и т.д. При успешном лечении основной патологии уменьшаются или ликвидируются явления дистрофии миокарда. Также назначаются препараты, улучшающие трофику сердечной мышцы (рибоксин, предуктал).

Мы сделаем всё для того чтобы ваше сердце билось долго.

Наши специалисты

Щербакова Людмила Александровна

Габриелян Джульетта Григорьевна

Логачёва Ольга Александровна

Рощина Екатерина Анатольевна

Миокардиодистрофия

эта сердечная патология, не выделенная в самостоятельный диагноз. Врачи-кардиологи используют данный термин для обозначения группы нарушений, связанных с нарушением питания сердечной мышцы (дистрофией миокарда). В результате нарушения обменных процессов дистрофические изменения приводят к нарушению работы мышечных волокон миокарда. В клетках миокарда нарушается энергетический баланс. Как следствие сократительная способность сердца снижается, сердечная мышца не может полноценно выполнять свою функцию и доставлять к органам и тканям кислород и необходимые питательные вещества.

Причины развития миокардиодистрофии

Миокардиодистрофия чаще всего формируется на здоровом сердце. Это значит, что первичное заболевание или состояние имеет внесердечное происхождение, то есть связано с патологией других органов и тканей, нарушением баланса внутренней среды организма, включая интоксикацию и общее истощение.

К развитию миокардиодистрофии приводят:

Диагностика миокардиодистрофии

Диагностический алгоритм при миокардиодистрофии включает стандартные кардиологические исследования:

Результаты обследования дают косвенное представление о нарушении обменных процессов в миокарде, так как при миокардиодистрофии сам миокард не изменяется структурно. В этом основное отличие миокардиодистрофии от миокардита (воспалительное поражение миокарда) и кардиомиопатии (структурных изменениях миокарда).

Неотъемлемым методом диагностики миокардиодистрофии является эхокардиография (Эхо-КГ), так как позволяет исключить органическую патологию миокарда: миокардит, миокардиодистрофию, перикардит и прочие.

Таким образом, диагноз ставится после исключения других заболеваний сердца, включая воспалительные (миокардит, перикардит), органические (кардиомиопатии, пороки сердца), коронарогенные (связанные с патологией коронарных артерий, снабжающих кислородом миокард) причины.

Лечение миокардиодистрофии

Знание причин возникновения и механизмов развития различных форм дистрофии миокарда значительно повышает успех профилактики и лечения заболевания. Распознавание и лечение миокардиодистрофии на ранних этапах ее развития имеет важное значение. Своевременная коррекция данного состояния позволяет значительно уменьшить обменные нарушения в сердечной мышце, которые могут привести к формированию сердечной недостаточности.

Лечение миокардиодистрофии в Нижнем Новгороде

Лечение миокардиодистрофии в Нижнем Новгороде проводится в МЦ ТОНУС ЛАЙФ.

Дистрофия миокарда

Этиология

К причинами дистрофии относят:

Дистрофия миокарда может патологически не изменяться или наоборот ярко проявить себя разными дегенерализованными изменениями – жировым, белковым, восковидным перерождением мышечного волокна, мутными набуханиями, жировыми инфильтратами.

Клиника

У больных самым главным признаком является одышка, со временем присоединяется сердцебиение, неприятное чувство в области сердца, утомляемость, слабость, апатия, снижение трудоспособности. При аускультации прослушиваются систолические шумы, артериальное давление понижается, пульс учащается. Из-за задержки воды при гипотиреозе в организме мышечные сегменты сердца набухают, сердечные мышцы отекают и сердце увеличивается в размере, сердечные толчки слабеют, тон становится глухим. На электрокардиограмме отмечается синусовая брадикардия.

Прогноз

Прогноз при дистрофии миокарда более благоприятный, если во время вылечить главное заболевание, которое сподвигло дистрофические изменения в миокарде.

Лечение

На первом месте нужно выявить и начать лечить основное заболевание (тиреотоксикозы, анемию, интоксикацию, а так же инфекционные очаги), то, что могло стать причиной основного заболевания. Назначают сердечно-сосудистые средства, по показаниям диетотерапию, лечебную физкультуру и физиотерапию.

Профилактика

Рекомендуют вовремя и тщательно вылечить главное заболевание, исключать болезни инфекционного характера, посещать эндокринолога, улучшать условия быта и труда, заниматься лечебной гимнастикой, вести здоровый образ жизни, отказаться от табакокурения и злоупотребления алкоголем.

МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ

Миокардиодистрофия (myocardiodystrophia; греч. mys, my[os] мышца + kardia сердце + дистрофия; син. дистрофия миокарда). Понятие «миокардиодистрофия» включает: 1) изменения в миокарде, связанные с нарушением его питания (широкое значение понятия); 2) первичные по отношению к морфологическим изменениям миофибрилл и обратимые в ранних стадиях нарушения обмена веществ, образования и превращения энергии в миокарде, ведущие к клинически обнаруживаемой недостаточности сократительной и других функций сердца. В последнем содержании термин был введен в медицинскую практику Г. Ф. Лангом как клиническое понятие, раскрывающее природу функциональной недостаточности сердца при различных заболеваниях в тех случаях, когда морфологические изменения в миокарде не обнаруживаются или когда они не соответствуют характеру и степени функциональных нарушений.

Между первым и вторым определением Миокардиодистрофии не существует принципиальных общепатологических различий, они соотносятся как целое и часть. В то же время выделение Г. Ф. Лангом (задолго до зарубежных клиницистов) в самостоятельный раздел кардиологии тех форм и стадий дистрофических процессов в миокарде, к-рые носят обратимый характер, является достижением советской медицины, Благодаря этому, во-первых, нашли объяснение клин, феномены дисфункции миокарда, не объяснявшиеся его структурными изменениями; во-вторых, признание обратимости начальных дистрофических процессов обусловило активность врачебной позиции в консервативном лечении расстройств сердечной деятельности при ряде заболеваний; наконец, в-третьих, Г. Ф. Лангом была показана практическая важность знания интимных процессов энергообеспечения и превращения энергии в миокарде, интенсивное изучение к-рых на субклеточном уровне началось в последующие годы.

При описании патологической анатомии сердца термином «дистрофия миокарда» традиционно обозначают морфологические изменения в миокарде (некробиоз, мутное набухание, жировое перерождение и др.), являющиеся по существу следствием М. как патол, процесса (нарушений обмена), т. е. миокардиодистрофии в определении Г. Ф. Ланга. Термин не указывает на нозологическую принадлежность, т. к. дистрофия миокарда (в широком значении понятия) сопутствует практически всем формам поражения сердца. В то же время клин, его содержание предполагает обособление М. от другой сердечной патологии и, следовательно, противопоставление М. воспалению в миокарде, кардиосклерозу и сопутствующей им дистрофии. В интерпретации А. Л. Мясникова (1958) к М. не следует относить «вторичные дистрофические изменения, к-рые всегда сопутствуют воспалительным или склеротическим поражениям сердца и питающих его сосудов». В общепринятой структуре диагноза болезни (см. Диагноз) М. никогда не определяется в качестве основного диагноза, она лишь дополняет его в числе, осложнений болезни с конкретной расшифровкой ее проявлений (недостаточность кровообращения, нарушения ритма и т. д.).

Содержание

Этиология и патогенез

Заболевания и патологические состояния, к-рые осложняются Миокардиодистрофией, имеющей значение для течения и прогноза болезни, перечислены Г. Ф. Лангом в его классификации болезней миокарда. Среди них — переутомление сердца повышенной его работой, авитаминозы, хроническая анемия, тиреотоксикоз, гипотиреоз, сахарный диабет, хим. интоксикации, острые и хронические инфекции. Систематизация непосредственных причин М., произведенная Г. Ф. Лангом, указывает на общность происхождения трофических и биоэнергетических нарушений в миокарде при этиологически неоднородных заболеваниях; основные причины М. группируются следующим образом.

I. Недостаточное поступление в миокард веществ, необходимых для энергообеспечения работы, осуществляемой сердцем: 1. Первичный дефицит энергетических веществ, наблюдаемый при голодании, энтеритах (синдром нарушенного всасывания), печеночной недостаточности и др.; 2. Первичный дефицит кислорода (гипоксия), ведущий к нарушению утилизации макроэргических соединений. Кроме легочной и коронарной недостаточности (при к-рых М. рассматривается в рамках легочного сердца и хрон, ишемической болезни сердца), наиболее частой причиной такой М. является анемия.

II. Нарушение окислительно-восстановительных биохимических реакций в миокарде (прежде всего окислительного фосфорилирования) и процессов трансмембранного обмена катионов: 1. Первичный дефицит ферментов и коферментов или нарушение их активности, наблюдаемые при авитаминозах и гипервитаминозах, сахарном диабете (дефицит кокарбоксилазы), нек-рых врожденных ферментопатиях; 2. Нарушения электролитного состава крови при тяжелых поражениях печени и почек, нарушениях электролитного баланса и др.; 3. Нарушение процессов тканевого дыхания и функции клеточных мембран под влиянием токсических факторов — эндогенных интоксикаций (почечная и печеночная недостаточность, распад опухолей и др.), экзогенных химических интоксикаций, включая хрон, отравления никотином и алкоголем, инфекционных интоксикаций — острых и хронических. К этой же группе могут быть отнесены дистрофические процессы в миокарде, вызываемые массивным воздействием ионизирующего излучения.

III. Гиперфункция миокарда при артериальной гипертензии, ряде клапанных пороков и других заболеваниях сердца, при значительной физической перегрузке.

Выделение гиперфункции миокарда в особую группу причин М. целесообразно как для понимания дистрофической природы функциональной недостаточности сердца при наиболее распространенных его заболеваниях, так и в связи с комплексностью причин, ведущих к М. вследствие гиперфункции миокарда — относительного дефицита кислорода, питательных веществ и изменений в соотношении окислительного и гликолитического путей биохим, энергообразования.

IV. Нарушение нейроэндокринной регуляции обмена веществ и энергии в миокарде: 1. Первично-эндокринные нарушения, наблюдаемые при поражениях гипофиза и надпочечников, тиреотоксикозе, гипотиреозе и т. д.; 2. Первично-нейротрофические нарушения, связанные с патологией центральной или периферической нервной системы.

Выделение Г. Ф. Лангом нейродистрофии миокарда имеет особое значение. Основываясь на приоритетных отечественных достижениях в изучении трофической функции нервной системы, Г. Ф. Ланг конкретизировал нарушение этой функции в форме определенной клин, патологии. Если ранее правомерность выделения нейрогенной Миокардиодистрофии обосновывалась клиническим наблюдением М. в основном при органических поражениях нервной системы (опухоли мозга, ганглиониты, поражения звездчатого узла и симпатических нервов), то в 70-х гг. выделение этой формы М. нашло дополнительное обоснование и приобрело особую важность в связи с исследованием повреждений сердца при стрессе.

Исследования, выполненные на молекулярном и клеточном уровне, показали, что при всем разнообразии факторов, повреждающих сердце, в основе повреждения всегда лежат нарушения энергообеспечения, утилизации энергии в миофибриллах и нарушения в системе ионного транспорта, с к-рым связаны биоэнергетические процессы в кардиомиоците.

При разных этиол, вариантах М. увеличение проницаемости мембран миофибрилл для Ca 2+ или снижение активности кальциевого насоса саркоплазматического ретикулума и сарколеммы закономерно приводит к значительному повышению концентрации Ca 2+ в саркоплазме, к-рое имеет три следствия. Первое из них— нарушение расслабления миофибрилл, к-рое в зависимости от степени может проявляться либо нек-рым повышением диастолического давления, либо возникновением необратимой контрактуры, охватывающей отдельные группы клеток миокарда. Второе следствие — увеличение поглощения Ca 2+ митохондриями, к-рое в зависимости от степени может проявляться либо разобщением процессов окисления и фосфорилирования и уменьшением эффективности использования сердцем кислорода, либо выраженным дефицитом АТФ и вторичными энергодефицитными повреждениями миокарда. В-третьих, развивается активация Ca-зависимых протеаз (к-рые разрушают Z-структуры миофибрилл) и активация Ca-зависимых фосфолипаз в митохондриях. В совокупности эти сдвиги Ф. 3. Меерсон (1979) обозначил как «кальциевую триаду», к-рая завершает патол, процессы, ведущие к М. независимо от этиологии этих процессов.

В зависимости от степени выраженности «кальциевая триада» может приводить либо к умеренному обратимому нарушению функции, метаболизма и структуры миокарда, либо к возникновению в нем множественных очагов некробиоза, к-рые в дальнейшем подвергаются рубцеванию и становятся основой некоронарогенного кардиосклероза.

Общее представление о патогенезе М. в наибольшей степени разработано применительно к действию катехоламинов, к-рые составляют основу повреждения сердца, в частности при стрессе. В результате чрезмерного адренергического воздействия на сердце возникает активация перекисного окисления липидов в мембранах кардиомиоцитов (первое звено патогенетической цепи). Чрезмерная его активация приводит к на-коплению гидроперекисей липидов, к-рые повреждают клеточные мембраны, в частности мембраны лизосом, что сопровождается освобождением в саркоплазму лизосомальных протеолитических ферментов (второе звено патогенетической цепи). В результате действия гидроперекисей и лизосомальных ферментов реализуется повреждение мембран сарколеммы и саркоплазматического ретикулума и локализованных там ферментных систем катионного транспорта: Ca-активируемой Мg-зависимой АТФ-азы и Nа-К АТФ-азы (третье звено патогенетической цепи).

Вследствие повреждения функции мембран увеличивается вхождение Ca 2+ в саркоплазму и нарушается удаление этого катиона из саркоплазмы — концентрация Ca 2+ в кардиомиоцитах увеличивается (четвертое звено патогенетической цепи). В итоге развивается рассмотренная выше «кальциевая триада» и возникают обратимые, а при интенсивном и длительном действии катехоламинов — необратимые очаговые повреждения миокарда. Накапливаясь от одного стрессового эпизода к другому, эти очаговые изменения суммируются между собой и составляют основу прогрессирования М.

Первое звено патогенетической цепи, возникающее от чрезмерно интенсивного и длительного адренергического воздействия, может быть блокировано применением седативных средств, обладающих центральным тормозным действием, а на уровне сердца — бета-адреноблокаторами. Чрезмерная активация перекисного окисления липидов может быть блокирована естественными и синтетическими антиоксидантами. Действие лизосомальных протеолитических ферментов может быть выключено ингибиторами протеолиза (веществами типа трасилола), а избыточное проникновение Ca 2+ в кардиомиоциты через поврежденную сарколемму может быть ограничено веществами типа изоптина (верпамил). Все это имеет значение для построения принципов профилактики М., тем более что активация перекисного окисления и повреждение мембран могут возникать при повреждении сердца не только катехоламинами, но и токсинами, при гипоксии и действии других факторов.

Клиническая картина и диагноз

Наиболее часто дистрофия миокарда проявляется недостаточностью сократительной функции сердца; реже наблюдаются нарушения сердечного ритма и совсем редко — нарушения проводимости.

Первые жалобы больных, отражающие недостаточность миокарда, связаны с физ. нагрузкой: отмечаются утомляемость, одышка, сердцебиение, иногда неприятные ощущения в предсердечной области. Эти жалобы неспецифичны для Миокардиодистрофии и оцениваются с учетом данных анамнеза и объективного обследования больного.

Собирая анамнез, обращают внимание не только на выявление заболеваний, обычно ведущих к развитию «первичных» форм М. (общие нарушения обмена веществ, анемия, гипергликокортицизм, сахарный диабет, тиреотоксикоз и т. д.), но и на исключение миокардита (см.) и кардиосклероза (см.). Этот дифференциально-диагностический подход осуществляется и при построении плана обследования больного физикальными, лабораторными, рентгенологическими, инструментальными и другими методами. При этом учитывается, что ухудшение сердечной деятельности у больных кардиосклерозом в период стойкой ремиссии приведшего к нему основного заболевания (миокардит, ишемическая болезнь сердца и др.) чаще всего связано именно с М. обычно вследствие гиперфункции сохраненного миокарда.

Физикальные методы исследования сердца — перкуссия, пальпация, аускультация — в ранних стадиях развития М. существенной патологии не выявляют (если М. не обусловлена гиперфункцией миокарда, приведшей к его гипертрофии). В последующем отмечается расширение границ относительной сердечной тупости при ослаблении верхушечного толчка, что свидетельствует о дилатации сердца. Частота сердечных сокращений, за редкими исключениями (напр., при М. в связи с гипотиреозом), увеличена; время восстановления темпа сокращений, увеличенного физической нагрузкой, удлинено.

Тщательное выслушивание сердца выявляет ослабление звучности I тона, если М. развивается не на фоне гиперфункции миокарда (в связи с артериальной гипертензией, тиреотоксикозом и т. д.). Диагностическое значение этого симптома повышается, если уменьшение звучности I тона установлено выслушиванием сердца больного в динамике. В нек-рых случаях выслушивается систолический шум мягкого, нередко изменчивого тембра. При выраженной М. аускультативно могут быть определены более достоверные признаки функциональной недостаточности миокарда — маятникообразный ритм, ритм галопа (см. Галопа ритм), экстрасистолическая аритмия (см. Экстрасистолия). В редких случаях отмечается мерцательная аритмия (см.) — обычно при М. на фоне кардиосклероза или нейроэндокринной патологии.

Большинство из перечисленных симптомов регрессирует под влиянием лечения, что подчеркивает обратимость дистрофических изменений в миокарде, к-рыми они были обусловлены. Симптомы застойной недостаточности кровообращения при Миокардиодистрофии появляются лишь при глубоких, определяемых уже как морфологические изменения миокарда. Полного исчезновения признаков недостаточности сердца в таких случаях обычно не удается достичь даже при самом энергичном лечении.

Рентгенологическое исследование в любых стадиях М. не обнаруживает признаков, специфичных только для нее; если выявляются какие-либо изменения сердца, они совпадают с таковыми при диффузных формах миокардита и кардиосклероза. Однако рентгенологический метод помогает в дифференциальной диагностике М. с очаговыми поражениями миокарда (аневризмы сердца, очаговый миокардит) и другими заболеваниями сердца, диагностика к-рых может быть затруднена в связи с нетипичностью клин, проявлений.

Специальные инструментальные методы исследования функций сердца применяют для ранней диагностики М., в частности проводят измерение минутного объема кровообращения, анализ фазовой структуры сердечного цикла (см. Поликардиография), электрокардиографию, эхокардиографию и др. При этом учитывают, что в ряде случаев М. может развиваться на фоне повышенного минутного объема кровообращения (напр., при анемии, тиреотоксикозе) и что изменения сердечного выброса и фаз сердечного цикла не всегда обусловлены изменениями сократительной функции миокарда.

Электрокардиография (см.) в ряде случаев помогает рано установить изменения, связанные с М., т. к. на ЭКГ отражаются многие нарушения метаболизма, т. е. собственно дистрофия миокарда. Признаками М. на ЭКГ могут быть: замедление внутрипредсердной проводимости, удлинение интервала Q — Г, укорочение продолжительности и уменьшение амплитуды зубца T в сравнении с должными значениями, общее уменьшение вольтажа зубцов ЭКГ. Иногда выявляются нарушения внутрижелудочковой проводимости, а также нарушения ритма (чаще всего экстрасистолия), обусловленные М. На ЭКГ находят отражение также нек-рые специфические формы М., обусловленные гормональными нарушениями (напр., при тиреотоксикозе) или электролитными сдвигами.

Для дифференциации коронарогенных и так наз. некоронарогенных поражений миокарда (включая М.) применяют комплекс нагрузочных электрокардиографических тестов (велоэргометрия, проба с калием, тест с бета-адреноблокаторами, ортостатическая проба и проба с гипервентиляцией).

Биопсия миокарда специально для диагностики М. не применяется. Однако в трудных дифференциально-диагностических случаях (при подозрении на миокардит, кардиомиопатии)) эндомиокардиальная биопсия помогает установить истинную природу патологии сердца. Изучение нарушений тканевого метаболизма, особенно на основе применения гистохимических методов, электронной и люминесцентной микроскопии, позволяет выявить при дистрофиях миокарда разнообразие биохимических и структурных нарушений, в частности на субклеточном уровне.

Особенности проявлений некоторых форм миокардиодистрофии

Этиологическая неоднородность Миокардиодистрофий и особенности патогенеза основного заболевания, на фоне к-рого развивается Миокардиодистрофия, обусловливают ряд особенностей развития и проявления М., к-рые должны учитываться в диагностике.

Миокардиодистрофия при голодании или длительном недостаточном питании развивается одновременно с дистрофией других органов. В фазе необратимых изменений миокарда обнаруживаются его бурая атрофия, вакуолизация миофибрилл, изменения хроматина ядер и митохондрий. Основные симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы — синусовая брадикардия, уменьшение минутного объема, понижение венозного и артериального давления (преимущественно систолического), нередко головокружение, при стоянии — обморок, ортостатический коллапс. Отеки, наблюдающиеся при алиментарной дистрофии (см.), обычно являются результатом гипопротеинемии, а не недостаточности сердца.

Изменения ЭКГ: отклонение оси сердца вправо, синусовая брадикардия, низкий вольтаж зубцов, нек-рое увеличение систолического показателя, иногда изменения зубцов T и комплекса QRS, по-видимому, зависят от нарушения обмена калия и кальция. Симптомы недостаточности кровообращения могут возникнуть при нерациональном лечении.

Миокардиодистрофия при ожирении. Развитие этой формы М. связано с увеличением жировых скоплений под эпикардом, в поверхностных слоях миокарда и под эндокардом обоих желудочков с нередким переходом в интерстиций миокарда. Разрастание субэпикардиальной клетчатки ведет к атрофии мышечных волокон миокарда, их исчезновению и замещению жировой тканью; больше всего поражается мышца правого желудочка.

В клин, картине трудно отдифференцировать симптомы, связанные с ожирением сердца, от симптомов, обусловленных общим ожирением. Так, жалобы на одышку, неприятные ощущения в области сердца могут быть рефлекторной природы вследствие высокого стояния диафрагмы и метеоризма, часто наблюдаемых при ожирении. Отеки на нижних конечностях, особенно летом, также могут наблюдаться и без расстройств сердечной деятельности. Пульс имеет наклонность к учащению, артериальное давление — к нек-рому повышению.

Рентгенол, картина сердца всегда изменена вследствие высокого стояния диафрагмы и скопления жира в области верхушки сердца, что создает картину кажущегося увеличения сердца. На ЭКГ обычно отмечается отклонение оси влево, уплощенный или отрицательный зубец Т. Для диагностики недостаточности сердца, если нет постоянной одышки, цианоза, увеличения печени, необходимо исследование основных показателей гемодинамики — сердечного индекса, центрального венозного давления и др.

Миокардиодистрофия при витаминной недостаточности чаще всего связана с недостатком витамина B1 (тиамин), при этом глубоко нарушаются углеводный обмен и процессы образования энергии в миокарде. Не только в миокарде, но и в крови накапливаются кислые продукты межуточного обмена (молочная, Пировиноградная к-ты). Недостаточность сердца при бери-бери развивается в условиях повышенной работы сердца, так как в начале заболевания увеличиваются минутный объем и венозный приток к сердцу. Начальные симптомы М.— ощущение сердцебиений, тахикардия; рано появляются одышка, отеки, увеличение печени. При исследовании сердца находят его увеличение, ослабление I тона, систолический шум, нередко эмбриокардию и ритм галопа. Пульс учащен, пульсовое давление часто увеличено; время кровотока в большинстве случаев не изменено, иногда укорочено. Изменения ЭКГ нехарактерны: часто находят уплощение зубца Г, низкий вольтаж комплекса QRS, удлинение интервала Q — Т. Рентгенологически отмечается увеличение размеров сердца. Диагноз подтверждается улучшением кровообращения после введения тиамина.

При пеллагре изменения сердца обусловлены нарушением углеводного обмена вследствие недостатка никотиновой к-ты (ниацина). Сердце при пеллагре не увеличено. ЭКГ почти в половине случаев изменена: появляются отрицательные зубцы Т1 и Т2. Эти изменения исчезают при введении в день 300—500 мг никотиновой к-ты внутрь.

При тяжелой цинге (дефицит витамина С) дистрофия миокарда без морфол, проявлений, по данным В. В. Пашутина, может быть причиной внезапной смерти. Изменения в сердце могут быть одним из проявлений геморрагического диатеза. Иногда отмечают морфологические изменения миокарда: наряду с дистрофическими и пролиферативными изменениями в сердечных клапанах и очаговыми кровоизлияниями в миокарде обнаруживают некрозы с признаками организации.

При других формах витаминной недостаточности изменения миокарда мало изучены.

Миокардиодистрофия при хронической анемии развивается в связи с недостаточным снабжением сердца кислородом в условиях повышенной его работы, возникающей в порядке компенсации снижения кислородной емкости крови. Минутный объем сердца при анемии увеличивается обратно пропорционально процентному содержанию гемоглобина в крови.

Клинически заметные изменения кровообращения появляются при уменьшении содержания в крови гемоглобина до 9—8 г%, а при падении ниже 7 г% становятся резко выраженными. Время кровотока на отрезке «рука — язык» при выраженной анемии укорачивается до 8—10 сек. (при норме 12—14 сек.), что свидетельствует об ускорении кровообращения за счет учащения сокращений сердца и увеличения ударного объема. В механизме увеличения сердечного выброса наряду с расширением периферических артерий играет роль снижение вязкости крови и открытие артериовенозных анастомозов.

Гипоксия миокарда ведет к формированию М. и дилатации сердца, к-рая обратима, пока возможна реституция энергетического фосфора. При хрон, тяжелой анемии на вскрытии обнаруживается расширение и гипертрофия сердца; при осмотре миокарда заметна характерная желтоватая исчерченность (перпендикулярно волокнам) трабекул и сосочковых мышц (тигровое сердце) как выражение жировой дистрофии миокарда. Особые изменения иногда обнаруживаются при тяжелой анемии в субэндокардиальной слое миокарда в виде диффузного или очагового некроза. Отмечается набухание митохондрий, расширение саркоплазматического ретикулума и сеть вставочных дисков. В последующем появляется частичный некроз миофибрилл. Изменения носят мозаичный характер, т. е. наряду с измененными встречаются многочисленные неизмененные кардиомиоциты. Возможно, при этом играют роль особенности микроциркуляции в миокарде.

При хронической анемии Миокардиодистрофия проявляется в виде одышки при напряжении, сердцебиения, тахикардии. Кожа бледна, на шее заметна усиленная пульсация сонных артерий, пульс учащен. Размеры сердца, определяемые перкуторно, обычно увеличены; верхушечный толчок несколько приподнимающий, что указывает на гипертрофию сердца. При аускультации почти во всех случаях обнаруживается функциональный систолический шум, особенно над легочной артерией и на верхушке. Очень редко обнаруживается также и диастолический шум, сходный с шумом при аортальной недостаточности. С повышением гемоглобина крови уменьшаются и затем исчезают шумы.

При длительной тяжелой анемии развивается недостаточность сердца с симптомами застоя в малом и большом кругах кровообращения, повышением венозного давления, одышкой в покое, иногда сердечной астмой, отеками нижних конечностей. В нек-рых случаях появляется стенокардия.

В диагнозе М., помимо общих симптомов, характерных для анемии, имеют значение электрокардиографические изменения, наблюдаемые только при тяжелых формах анемии: уплощенный или отрицательный зубец Т, снижение сегмента S — T; такие изменения по типу коронарной недостаточности отмечаются и при острой кровопотере. С выздоровлением патологические изменения на ЭКГ исчезают.

Рентгенологически сердце равномерно увеличено, приближается к митральной конфигурации. При очень длительной анемии это увеличение сердца не всегда исчезает после восстановления нормального состава крови.

Миокардиодистрофия вследствие гиперфункции миокарда наблюдается чаще как вторичная при пороках сердца, а также при гипертензии в большом или малом круге кровообращения, очень редко — вследствие чрезвычайных физ. нагрузок (напр., у спортсменов). Развитие этого типа М., как и при анемии, связано гл. обр. с относительным дефицитом кислорода, играет роль также и недостаток энергетических веществ.

О миокардиодистрофии вследствие гиперфункции миокарда следует думать при появлении или усугублении симптомов функциональной недостаточности сердца, работающего с повышенной нагрузкой, если они не объясняются обострением миокардита или коронарогенной ишемией миокарда. При достаточном обеспечении кислородом процессы окислительного фосфорилирования при М., связанной с гиперфункцией, сохранены. Поэтому клин, проявления этого типа М. исчезают или уменьшаются под влиянием сердечных гликозидов, что выделяет его среди многих других типов М. (при авитаминозе, сахарном диабете, тиреотоксикозе и др.) и имеет большое клин, значение. Если такая М. развивается на фоне значительного дефицита кислорода, напр, при легочном сердце (см.), то анти дистрофическое действие сердечных гликозидов проявляется только в условиях предварительной ликвидации гипоксии.

Миокардиодистрофия у спортсменов имеет сложный генез. Показана роль в ее развитии избытка катехоламинов, гипокалиемии, факторов стресса. При хрон, физическом перенапряжении в миокарде возникают деструктивные изменения ультраструктуры кардиомиоцита.

Больные жалуются на перебои, боли в области сердца колющего, давящего характера, нередко проходящие во время физ. нагрузки, чувство недостатка воздуха, утомляемость.

Со стороны сердца находят умеренную гипертрофию обоих желудочков, выслушивают систолический шум, в ряде случаев III тон, синусовую брадикардию, аритмию. На ЭКГ находят отражение стадии развития дистрофических изменений сердца. А. Г. Дембо выделяет три стадии этого состояния: в I стадии зубец T снижается, во II стадии отмечается его двухфазность (или сглаженность), а в III стадии он становится отрицательным.

Миокардиодистрофии вследствие нарушения электролитного баланса наиболее изучены при дисбалансе калия и кальция. Изменения состава электролитов приводят к нарушению обменного равновесия в миокарде и вследствие этого к структурной дезинтеграции вплоть до некроза и гибели миофибрилл.

Миокардиодистрофия, связанная с гиперкалиемией (см.), может развиться при уремии вследствие почечной недостаточности, особенно при остром нефрозе, сопровождающемся олигурией или анурией, при аддисоновой болезни, иногда при диабетическом ацидозе. В тяжелых случаях гиперкалиемия проявляется парестезиями, болью в мышцах, развитием шока, брадикардией, трепетанием или мерцанием желудочков и, наконец, остановкой сердца.

Изменения на ЭКГ появляются обычно при увеличении содержания калия в сыворотке крови выше 6,5 мэкв/л; типичными считаются: высокий заостренный и рано появляющийся зубец Т, низкий R и глубокий S, уширенный зубец Р, удлинение интервала P— а также уши-рение комплекса QRS, иногда появляется снижение сегмента S — T и отрицательный зубец Т, т. е. картина, сходная с ЭКГ при инфаркте миокарда.

М., в происхождении к-рой играет роль гипокалиемия (см.), может развиться при длительных поносах и рвоте, при потерях кишечного сока (через фистулу или вследствие недостаточности всасывания), при длительных внутривенных вливаниях жидкости, не содержащей калий (в послеоперационном периоде), в нек-рых случаях болезни Иценко— Кушинга, при первичном альдостеронизме, иногда при хрон, нефрите и диабетическом ацидозе, а также в случаях длительного лечения АКТГ, кортизоном, дезоксикортикостероном, инсулином, мочегонными средствами. Существенное значение для развития М. имеет общее обеднение организма калием. При гипокалиемии легко возникают аритмии (экстрасистолия), особенно после применения препаратов дигиталиса. Изменения ЭКГ появляются при уменьшении концентрации калия в сыворотке крови ниже 3 мэкв/л; они выражаются в инверсии зубца T и опущении сегмента S — T, удлинении Q — T, иногда появляется уширенный двухфазный зубец U, может изменяться интервал P — Q. Недостаточность сердца при гипокалиемии развивается по энергодинамическому типу без выраженного венозного застоя; характерным является укорочение механической систолы на фоне удлиненной электрической систолы.

При гиперкальциемии на ЭКГ отмечается тенденция к укорочению интервала Q — Т. При гипокальциемии наряду с симптомами тетании (см.) электрокардиографически отмечается удлинение интервала Q — T без изменения комплекса QRS; с устранением недостатка кальция изменения на ЭКГ исчезают. Недостаток кальция ведет к отеку миокарда и даже образованию очагов некроза.

Миокардиодистрофия при эндокринопатиях развивается часто, т. к. недостаток или избыток почти любого из гормонов существенно отражается на регуляции обмена веществ и на деятельности сердца. Она отмечается при болезни Аддисона и при гипергликокортицизме надпочечникового и гипофизарного происхождения, при болезни Симмондса и акромегалии, при патологии паращитовидных и других желез. Наибольшее клин, значение имеет М. при изменениях функции щитовидной железы.

Миокардиодистрофия при тиреотоксикозе (см.) связана с нарушением окислительного фосфорилирования и уменьшением содержания макроэргических соединений в миокарде вследствие избытка тироксина. Снижается синтез гликогена, белка, увеличивается его распад, уменьшается содержание калия, фосфора, креатина, резко повышается чувствительность миокарда к адреналину и норадреналину. Увеличивается потребность миокарда в кислороде и поглощение кислорода повышено, но использование его для выработки энергии значительно снижено. При тяжелом тиреотоксикозе в результате разобщения окислительного фосфорилирования, преобладания распада белка над его синтезом отмечается снижение энергетических ресурсов и резерва пластического материала; сократительная способность миокарда снижается, что приводит к развитию сердечной недостаточности.

Гемодинамика при тиреотоксикозе претерпевает значительные изменения. Патологически повышенному потреблению кислорода тканями (на 30—50% и более) соответствует увеличение минутного объема сердца на 30% и более (до 6—12 л в 1 мин.), причем гл. обр. за счет учащения сокращений. Скорость кровотока увеличена и замедляется (однако не всегда даже до нормы) лишь при возникновении сердечной недостаточности. Периферическое сопротивление в сосудах большого круга кровообращения снижено, в малом круге — увеличено. Масса циркулирующей крови и приток крови к сердцу увеличены; работа сердца и потребность его в кислороде также увеличиваются.

Наиболее частыми жалобами больных являются сердцебиение и одышка при физ. напряжении. Объективно видна прекардиальная пульсация. Заметна пульсация сонных, височных и подключичных артерий. Верхушечный толчок может быть усилен. Перкуторно редко обнаруживается увеличение сердца; при выслушивании характерна повышенная звучность I тона, связанная с увеличением скорости подъема внутрижелудочкового давления в изометрическую фазу, часто отмечается систолический шум. Иногда мелодия сердца напоминает аускультативные данные при митральном стенозе. Артериальное давление чаще в пределах нормы, хотя нередко отмечается повышение систолического давления; пульсовое давление увеличено. Пульс скорый, высокий, полный, частота его достигает 90— 120 ударов в минуту и больше. Степень тахикардии прямо пропорциональна повышению основного обмена. Характерно, что тахикардия при тиреотоксикозе сохраняется также во время сна и после прекращения физической нагрузки возвращение к исходной частоте сердечных сокращений происходит медленно. У лиц старше 40 лет нередко возникает мерцательная аритмия вначале в виде приступов, а затем развивается стойкая тахиаритмия, у более молодых она возникает лишь иногда. Недостаточность сердца также наблюдается чаще всего у лиц пожилого и старческого возраста.

На ЭКГ, кроме синусовой тахикардии или мерцания предсердий, характерных изменений не обнаруживается; иногда отмечаются изменения комплекса QRS, снижение сегмента S — T, увеличение, уплощение или инверсия зубца Т, удлинение интервала Q — T. На фоно-кардиограмме обычно наблюдаются увеличение амплитуды I тона на верхушке, систолический шум убывающего характера на верхушке и в точке Боткина с максимальной амплитудой в области легочной артерии. В отличие от митрального стеноза не обнаруживаются удлинение интервала Q — I тон и щелчок открытия митрального канала.

Исследование фазовой структуры систолы левого желудочка показало, что у больных с легкой формой тиреотоксикоза увеличение средней скорости повышения внутрижелудочкового давления сочетается с удлинением механической, электрической и укорочением электромеханической систол сердца. У больных тиреотоксикозом средней тяжести длительность фазы напряжения, периодов преобразования, изометрического напряжения, фазы изгнания, механической и электромеханической систолы укорочена, средняя скорость повышения внутрижелудочкового давления увеличена.

Миокардиодистрофия при гипотиреозе (см.) обусловлена нарушением обмена веществ, вызванным уменьшением количества или отсутствием тиреоидных гормонов в организме. При гипотиреозе снижен уровень обменных процессов в миокарде, уменьшено потребление им кислорода, в связи с чем снижается работа сердца: уменьшаются ударный и минутный объемы сердца, скорость кровотока, в т. ч. коронарного. Артериальное давление нормальное или понижено, пульсовое давление уменьшено, венозное — повышено даже при отсутствии признаков явной недостаточности сердца.

Сердце у больных гипотиреозом может быть значительно увеличено за счет интерстициального отека миокарда, расширения полостей, иногда выпота в полость перикарда. М. приводит к дистрофическим изменениям мышечных волокон и формированию фиброза миокарда. Больные, кроме слабости, отмечают одышку при физической нагрузке. Отмечается малый медленный пульс (менее 70 ударов в минуту), ослабление верхушечного толчка и тонов сердца, расширение границ сердечной тупости. Рентгенологически обнаруживают увеличение сердца со слабой пульсацией; тень крупных сосудов иногда расширена.

Для гипотиреоза типичным является низкий вольтаж зубцов ЭКГ, особенно зубцов P и T (последний часто отрицательный), синусовая брадикардия; иногда отмечается нарушение проводимости. Гиперхолестеринемия и склонность к развитию атеросклероза при гипотиреозе могут быть причиной стенокардии у этих больных. Деформация электрокимограммы левого желудочка I степени у большинства больных гипотиреозом указывает на нерезкое нарушение сократительной функции.

Миокардиодистрофия в следствие интоксикации может быть обусловлена воздействием на миокард инф. токсинов, экзогенных ядов и токсических веществ эндогенного происхождения (см. Интоксикация). М., развивающаяся в течение острых инф. болезней, лишь в редких случаях ведет к стойким изменениям миокарда; обычно восстановление обмена в миокарде и нормализация деятельности сердца наступают в ближайшие недели после завершения основного заболевания. Развитие М. при хронических инфекционных интоксикациях связано не только с прямым воздействием на миокард токсинов, но и с часто сопутствующими гиповитаминозом, снижением функции ряда эндокринных желез и выделительных органов, анемией, дефицитом аминокислот и другими нарушениями в организме. В нек-рых случаях хрон, гнойные процессы приводят к специфическим формам нарушения обмена в миокарде, в частности к амилоидозу (см.).

Из эндогенных интоксикаций, нередко приводящих к М., наибольшее значение имеет накопление токсинов в крови при почечной недостаточности, в частности при хрон, нефрите, а также вследствие снижения антитоксической функции печени при различных ее заболеваниях.

Особое место занимают М. при хрон, интоксикации никотином и алкоголем. Изменения миокарда при хрон, никотинизме связаны как с прямым воздействием яда на обмен веществ в миокарде, так и с опосредованным его влиянием на миокард: из-за нарушения функции надпочечников и в связи с изменениями коронарных сосудов под влиянием никотина, способствующими развитию ишемической болезни сердца (см.).

Алкогольная М. проявляется значительными метаболическими нарушениями на клеточном и субклеточном уровне. При электронной микроскопии находят набухание митохондрий с дезорганизацией крист, повреждение саркоплазматического ретикулума, дезинтеграцию миофибрилл в виде рассеянных очагов в стенке желудочка. Повреждение митохондрий сопровождается нарушением их дыхательной функции. Изменение процесса внутриклеточного транспорта кальция обусловливает нарушение процессов расслабления миокарда.

При хроническом отравлении алкоголем дистрофические изменения в миокарде становятся необратимыми: наступает жировое перерождение миокарда с последующим развитием очагов некроза и фиброза. В клинике алкогольной М. выделяют две стадии: раннюю, характеризующуюся тахикардией, нарушением ритма сердца и кардиомегалией, и позднюю — с признаками тяжелой недостаточности кровообращения.

На ЭКГ в начальной фазе болезни изменения обнаруживаются в основном в период интоксикации; позднее они становятся постоянными и выражаются гл. обр. в изменении зубца T, к-рый снижается и в последующем становится отрицательным.

Лечение

Лечение Миокардиодистрофии проводится на фоне щадящего физического режима — от ограничения физ. нагрузок до назначения постельного режима в случаях выраженной недостаточности сердца; в период реабилитации индивидуально избирается программа ЛФК. Диета больных определяется основным заболеванием; в большинстве случаев необходимо преимущественно белковое питание; назначаются препараты поливитаминных комплексов; иногда показано парентеральное введение аминокислот (см. Питание искусственное).

Этиол, и патогенетическое лечение определяется природой М. При бери-бери назначают препараты витамина B1, кокарбоксилазу. Введение последней показано также при М. у больных сахарным диабетом, при алиментарной дистрофии, анемии, алкогольной М. и многих других ее формах. При эндокринопатических вариантах М. ее лечение неотделимо от воздействия на нарушенную функцию эндокринных желез (тиреостатическая терапия при тиреотоксикозе, применение АКТГ при гипокортицизме) или заместительной гормональной терапии в случае дефицита гормонов (инсулин при сахарном диабете, тиреоидин при гипотиреозе).

Восстановление нормальной трофики миокарда при анемии достигается повторными переливаниями крови или эритроцитной массы и происходит обычно медленно (в течение 2—4 мес.). При М., обусловленной нарушением электролитного баланса, производится коррекция этих нарушений путем введения недостающих солей или диететической коррекцией при избытке катионов; в тяжелых случаях (напр., при электролитных нарушениях вследствие почечной недостаточности) производится гемодиализ (см.). Лечение нейрогенных М. включает применение различных нейротропных средств (в зависимости от формы основного заболевания), средств медиаторного действия, новокаиновых блокад и т. д.; при М. стрессовой природы в рамках патогенетического лечения применяют индивидуализированную седативную (транквилизирующую) терапию.

Симптоматическое лечение состоит в применении по необходимости кардиотонических средств и в коррекции нарушений темпа и ритма сердечной деятельности. Сердечные гликозиды эффективны только при М. вследствие гиперфункции миокарда (обычно на фоне его гипертрофии). Их терапевтическое действие практически отсутствует при М., развивающихся на фоне первичных нарушений окислительного фосфорилирования в миокарде (напр., при бери-бери, сахарном диабете) или связанных с гипоксией; чувствительность же миокарда к токсическому действию сердечных гликозидов в таких случаях повышается. Поэтому, за исключением случаев недостаточности миокарда вследствие М. при пороках сердца, артериальной гипертензии, умеренном кардиосклерозе, назначение сердечных гликозидов может быть эффективным только после предварительной нормализации процессов окислительного фосфорилирования патогенетическим лечением (адекватная инсулинотерапия и введение кокарбоксилазы при сахарном диабете, восстановление гемоглобина при анемии, оксигенация при дыхательной недостаточности). Выраженная тахикардия при тиреотоксической М. устраняется бета-адреноблокаторами, применение которых может быть показано и при некоторых других формах М., сопровождающихся тахикардией, предсердной экстрасистолией. Другие нарушения ритма при М. нередко обусловлены электролитными сдвигами, в частности гипокалигистией, что требует введения панангина, так наз. поляризующих смесей, а в нек-рых случаях — применения специальных противоаритмических средств (см. Аритмии сердца, Мерцательная аритмия, Экстрасистолия).

Прогноз и Профилактика

Прогноз в большинстве случаев благоприятный; лишь при М., связанной с тяжелыми системными заболеваниями, он становится сомнительным и зависит от возможностей этиотропной терапии болезни, лежащей в основе М.

Профилактика Миокардиодистрофии совпадает с предупреждением и своевременной комплексной терапией основных заболеваний и патол, состояний, к-рые сопровождаются М. Энергичное антибактериальное лечение и дезинтоксикационная терапия (см.) уменьшают вероятность развития токсической М. при острых инф. заболеваниях и нек-рых отравлениях. Очаги хронических инфекционных процессов подлежат санации. Необходимы устранение контактов с ядами на производстве и в быту, борьба с курением и злоупотреблением алкоголя. Для профилактики любых форм М. важное значение имеет полноценное рациональное питание и тренировка систем регуляции сердечной деятельности физ. нагрузкой (физкультура, спорт).

Библиография: Воробьев А. И. и Шишкова Т. В. К вопросу о климактерической кардиодистрофии, Тер. арх., т. 39, № 3, с. 90, 1967; Килинский Е. Л. и Славина Л. С. Поражения сердца при эндокринных заболеваниях, М., 1972; Ланг Г. Ф. Болезни системы кровообращения, с. 178, М., 1957; Меерсон Ф. 3. и Уголев А. А. Нарушение мембранного транспорта кальция как общее звено патогенеза различных форм недостаточности сердца, Кардиология, т. 20, № 1, с. 68, 1980, библиогр.; Сердце и спорт, под ред. В. Л. Карпмана и Г. М. Куколевского, с. 427, М., 1968; Сумароков А. В. и Моисеев В. С. Болезни миокарда, М., 1978; Теодори М. И. Некоторые вопросы клиники, дифференциальной диагностики и классификации заболеваний миокарда, не связанных с ишемической, гипертонической и ревматической болезнями сердца, Кардиология, т. 12, № 9, с. 5, 1972, библиогр.; Priedberg С h. K. Diseases of the heart, Philadelphia— L., 1966; Wuhrmann F. u. Niggli S. Die Myocardose, Basel, 1956.

B. X. Василенко, Ф.З. Меерсон, С. Б. Фельдман.