Вторичная энцефалопатия что это

Энцефалопатия головного мозга причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Энцефалопатия может быть врожденной и приобретенной. Первую провоцирует гипоксия плода, внутриутробные инфекции, интоксикация организма матери во время вынашивания плода. Приобретенная связана с черепно-мозговыми травмами, сильными интоксикациями, бактериальными инфекциями. При подозрении на энцефалопатию нужно незамедлительно обратиться к неврологу или нейрохирургу и пройти назначенное лечение.

Симптомы энцефалопатии головного мозга

Симптоматика болезни зависит от характера ее течения. Среди основных признаков острой энцефалопатии:

Хроническая энцефалопатия, которая встречается чаще острой формы, характеризуется малосимптомным начлом и развивается постепенно:

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 07 Декабря 2021 года

Содержание статьи

Причины

Перинатальная или врожденная энцефалопатия может быть обусловлена следующими причинами:

К причинам приобретенного поражения головного мозга относятся:

Разновидности

Патологические процессы классифицируют по характеру течения и тяжести, причинам происхождения, моменту возникновения и другим критериям:

По тяжести течения

По причине возникновения

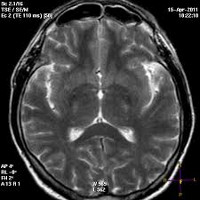

Диагностика

Врачи клиники ЦМРТ, чтобы выявить энцефалопатию у пациента, проводят первичную диагностику со сбором анамнеза и жалоб и рекомендуют пройти аппаратную диагностику:

Энцефалопатия

Энцефалопатия — это обобщающее название разнообразных по своему генезу патологических процессов, основу которых составляет дегенерация нейронов головного мозга вследствие нарушения их метаболизма. Энцефалопатия проявляется полиморфными неврологическими расстройствами, нарушениями в интеллектуально-мнестической и эмоционально-волевой сфере. Диагностический поиск состоит из комплексного неврологического обследования и установления причинной патологии. Лечение энцефалопатии сводится к устранению вызвавшего ее патологического состояния, терапии причинного заболевания и поддержанию оптимального метаболизма церебральных нейронов.

МКБ-10

Общие сведения

Понятие перинатальная энцефалопатия было введено в 1976 г. и подразумевает церебральные поражения, возникающие в период с 28-й недели беременности до 7-го дней жизни. Перинатальная энцефалопатия манифестирует у детей первых месяцев жизни. Приобретенная энцефалопатия имеет вторичный характер и отмечается преимущественно у взрослых, чаще у лиц среднего и пожилого возраста, при наличии тяжелых хронических заболеваний, после перенесенных травм, интоксикаций и т. п. Энцефалопатия является междисциплинарной патологией, в соответствии с этиологией требующей внимания со стороны специалистов в области неврологии, педиатрии, травматологии, наркологии, токсикологии, урологии.

Причины энцефалопатии

Перинатальная энцефалопатия

К триггерным факторам, в результате воздействия которых может возникнуть перинатальная энцефалопатия, относятся:

Риск перинатальной патологии возрастает при аномалиях родовой деятельности, крупном плоде, преждевременных родах и недоношенности новорожденного, узком тазе, обвитии пуповиной.

Приобретенная энцефалопатия

Приобретенная форма патологии может развиваться вследствие:

Патогенез

Энцефалопатия любого генеза является диффузным, т. е. затрагивающим различные церебральные структуры, процессом. В ее основе лежит кислородная недостаточность (гипоксия) и обменные нарушения нейронов. Последние могут быть обусловлены самой гипоксией (при дисциркцуляторных и гипоксических энцефалопатиях), дефицитом отдельных метаболитов и воздействием токсинов (при метаболических и токсических энцефалопатиях). Указанные нарушения приводят к дегенерации и гибели церебральных нейронов.

К морфологическим признакам, которыми характеризуется энцефалопатия, относятся: дегенерация и уменьшение количества нейронов в мозговом веществе, а значит его диффузная атрофия; очаги демиелинизации и некроза, а также глиальные разрастания, локализующиеся в белом веществе; микрогеморрагии и отечность церебральных тканей; полнокровие церебральных оболочек. Преимущественная локализация указанных изменений и степень их выраженности может варьировать в зависимости от вида энцефалопатии.

Классификация

В соответствии с этиологическим фактором, энцефалопатия классифицируется на посттравматическую, токсическую, метаболическую, сосудистую (дисциркуляторную), лучевую.

В клинической практике используют градацию энцефалопатии по тяжести, однако это разграничение весьма условно:

Симптомы энцефалопатии

Более распространена хроническая энцефалопатия, отличающаяся малосимптомным началом и постепенным развитием. Наиболее часто она имеет дисдиркуляторный и посттравматический характер. Острая энцефалопатия характеризуется внезапным дебютом и быстрым усугублением состояния пациента, наличием нарушений сознания. Она может возникнуть при интоксикациях и дисметаболических расстройствах. Примерами являются острая панкреатическая, уремическая, печеночная энцефалопатия, синдром Гайе-Вернике, гипоксическая энцефалопатия при ТЭЛА.

Хроническая энцефалопатия

На ранних стадиях проявляется затруднениями при попытке вспомнить недавние события или недавно полученную информацию, снижением внимательности и умственной работоспособности, утомляемостью, нарушением сна, недостаточной гибкостью при перемене вида деятельности, психоэмоциональной лабильностью. Пациенты могут отмечать повышенную раздражительность, дневную сонливость, шум в голове, головную боль, не имеющую определенной локализации.

Симптомы могут варьировать у разных больных. В неврологическом статусе возможен нистагм, умеренная гиперрефлексия и мышечная гипертония, наличие рефлексов орального автоматизма и стопных знаков, неустойчивость в позе Ромберга, дискоординация, недостаточность ЧМН (понижение зрения, тугоухость, легкий птоз, парез взора), признаки вегетативной дисфункции.

Прогрессирование энцефалопатии сопровождается усугублением симптомов с формированием того или иного четко доминирующего неврологического синдрома: вестибуло-атактического, паркинсонического, гиперкинетического, псевдобульбарного. Нарастание нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы приводит к формированию деменции. Возможны психические расстройства.

Острая энцефалопатия

Дебютирует внезапным психомоторным возбуждением с интенсивной головной болью, зрительными нарушениями, тошнотой и рвотой, шаткостью, в некоторых случаях — онемением языка, дистальных отделов кистей и стоп, психическими расстройствами. Достаточно быстро возбуждение сменяется апатией, зачастую происходит нарушение сознания различной глубины: оглушенность, дезориентация, сопор и кома. Могут наблюдаться различные виды эпиприступов. Острая энцефалопатия относится к ургентным состояниям и без оказания срочной медицинской помощи может привести к смертельному исходу вследствие отека мозга, нарушения функции жизненно важных церебральных центров.

Диагностика

Первичная диагностика энцефалопатии осуществляется неврологом по результатам опроса и неврологического осмотра. Дополнительно проводится комплексное инструментальное неврологическое обследование:

Важнейшее значение в понимании этиологии энцефалопатии имеет сбор анамнеза, обследование соматических органов и консультации смежных специалистов: кардиолога, нефролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, пульмонолога, нарколога. По показаниям проводятся гормональные исследования, определение уровня холестерина и сахара крови, анализ мочи, биохимия крови и мочи, УЗИ печени, УЗИ поджелудочной железы, экскреторная урография, УЗИ мочевыделительной системы, КТ почек, рентгенография грудной клетки, КТ легких и т. п.

Лечение энцефалопатии

Острая энцефалопатия является показанием к срочной госпитализации и ургентной терапии. Она может потребовать таких мер, как ИВЛ, гемодиализ, парентеральное питание. В лечении как острой, так и хронической энцефалопатии, ведущее место принадлежит терапии причинного заболевания.

Фармакотерапия

При интоксикациях производится дезинтоксикация, в т. ч. введение инфузионных растворов; при дисметаболических нарушениях — коррекция метаболизма (подбор дозы сахароснижающих препаратов или инсулина, введение р-ра глюкозы, в/в введение тиамина). Осуществляется лечение гепатита, цирроза, панкреатита, нефрита, заболеваний легких, гипертонической болезни, атеросклероза. Рекомендуется соблюдение диеты, соответствующей основной патологии, и режима, адекватного состоянию пациента.

Наличие ишемического компонента в патогенезе энцефалопатии является показанием к назначению сосудистой терапии: пентоксифиллина, тиклопидина, винпоцетина, ницерголина. Атеросклеротическая энцефалопатия требует включения в схему лечения гиполипидемических фармпрепаратов (например, симвастатина, гемфиброзила). Терапия гипертонической энцефалопатии проводится с назначением гипотензивных средств и мониторированием цифр АД.

В обязательном порядке проводится нейропротекторная и метаболическая терапия. В нее входят ноотропы (к-та гопантеновая, пирацетам, пиритинол, луцетам), аминокислоты (глицин, глутаминовая кислота), витамины (В1, В6, С, Е), препараты ГАМК (пикамилон, фенибут). При психических расстройствах необходимы психотропные средства: диазепам, бромиды, дроперидол, фенозепам. При судорогах проводится антиконвульсантная терапия, ноотропы противопоказаны.

Фармакотерапия осуществляется повторными курсами 2-3 раза в год. В качестве вспомогательного лечения используются методы физиотерапии: рефлексотерапия, электрофорез, магнитотерапия.

Хирургическое лечение

Прогноз и профилактика

Во многих случаях прогноз вторичной энцефалопатии определяет то, насколько эффективно можно лечить причинную патологию. Исход терапии также зависит от степени произошедших церебральных изменений. В ряде случаев положительным эффектом считается стабилизация энцефалопатии. При дальнейшем прогрессировании энцефалопатия достигает III степени и приводит к тяжелым неврологическим и эмоционально-психическим нарушениям, инвалидизирующим пациента. В случае перинатальной или острой энцефалопатии исход зависит от массивности и тяжести поражения мозговых тканей. Зачастую острые токсические энцефалопатии сопровождаются глубоким и необратимым поражением мозга.

Профилактика перинатальной энцефалопатии — это вопрос корректного выбора способа родоразрешения, адекватного ведения беременности, соблюдения правил ухода за новорожденным. Профилактика вторичной энцефалопатии заключается в своевременном выявлении и адекватном лечении сосудистых, урологических, гастроэнтерологических заболеваний, легочной патологии, эндокринных и метаболических нарушений. В качестве профилактических мер можно рассматривать правильное питание, активный образ жизни, отказ от курения, наркотиков и алкоголя.

Энцефалопатия

Энцефалопатия – это собирательное название, включающее однотипные поражения головного мозга, возникающие под действием различных причин. Патологический процесс сопровождается гибелью отдельных нейронов и разрушением связей между ними. При отсутствии медицинской помощи приводит к прогрессирующему ухудшению состояния вплоть до полной деградации личности.

Общие сведения

Энцефалопатия возникает на фоне нарушения метаболизма в клетках головного мозга. Вне зависимости от причины, патология протекает по единому сценарию. Сначала происходит снижение активности нейронов, затем – постепенная их гибель. Очаги дистрофии располагаются по всему головному мозгу, что вызывает разнообразную симптоматику.

Повреждения носят необратимый характер, но при своевременном обращении к специалисту и качественном лечении состояние пациента может улучшиться. Оставшиеся неповрежденными нейроны частично берут на себя функцию погибших клеток, и работа головного мозга значительно улучшается. Если заболевание было застигнуто на ранней стадии, пациент сохраняет полную ясность ума.

Причины

Поражение нервных клеток может возникнуть на фоне воздействия разнообразных патологических факторов.

Врачи выделяют врожденную и приобретенную энцефалопатию. Первая возникает на фоне неправильного течения беременности или родов и, зачастую, развивается еще во время пребывания плода в утробе матери. Ее признаки обнаруживаются сразу после родов или появляются в первые недели жизни. Диагностикой и лечением этого состояния занимаются неонатологи и педиатры.

Приобретенная энцефалопатия встречается уже во взрослом возрасте. Она подразделяется на несколько видов в зависимости от причины гибели нейронов:

В зависимости от скорости развития процесса выделяют энцефалопатию острую и хроническую. Первая может развиться в течение нескольких дней или часов, чаще возникает на фоне сильной интоксикации, травмы, инфекционного процесса. Хронический процесс может протекать годами и десятилетиями.

Степени

Границы между степенями тяжести энцефалопатии условны, но для удобства врачи пользуются следующей классификацией:

Симптомы

Признаки энцефалоптии зависят от локализации очага разрушения, а также степени развития заболевания. Наиболее часто пациенты и их родственники сталкиваются со следующими симптомами:

У одних пациентов преобладают расстройства поведения, другие перестают нормально владеть своим телом; у третьих страдают, в основном, органы чувств. В тяжелых случаях человек требует постоянного ухода и наблюдения окружающих.

Осложнения

Осложнения энцефалопатии связаны с сильным и необратимым поражением головного мозга и представляют собой предельную степень наблюдаемых симптомов:

Диагностика

Диагностикой и лечением энцефалопатии занимается врач невролог. Обследование пациента включает в себя:

При необходимости могут быть назначены другие анализы и обследования, а также консультации специалистов для точного определения причины энцефалопатии.

Лечение

Чем раньше будет начато лечение энцефалопатии, тем больше шансов остановить прогрессирование патологии и восстановить полноценную работу головного мозга.

В первую очередь, необходимо устранить причину поражения нейронов:

Лечение непосредственно энцефалопатии требует назначения препаратов, улучшающих кровоток в сосудах головного мозга и обмен веществ внутри клетки. В зависимости от причины и степени поражения, врачи могут назначить:

При энцефалопатии курсы лечения проводятся регулярно, минимум 2 раза в год. Это позволяет держать заболевание под контролем. Подбор конкретных препаратов и определение дозировки осуществляется только врачом. Единой схемы лечения для всех больных не существует.

Для усиления действия лекарственных препаратов используются немедикаментозные методы лечения:

В отдельных случаях (при сосудистой природе энцефалопатии) приходится прибегать к хирургическому лечению:

Профилактика

Энцефалопатия – сложное заболевание. Не существует четкой методики, позволяющей предупредить ее появление и устранить все факторы риска. Врачи рекомендуют придерживаться следующих правил:

Лечение в клинике «Энергия здоровья»

Врачи клиники «Энергия здоровья» всегда готовы принять пациента любого возраста. Мы проведем тщательное обследование, выявим возможные причины энцефалопатии и примем все меры по ее устранению:

Наши неврологи будут контролировать состояние пациента и корректировать лечение при необходимости. Лечение энцефалопатии – это длительный и сложный процесс, но мы готовы за него взяться.

Преимущества клиники

Если Вам требуется полноценное обследование и качественное лечение, добро пожаловать в клинику «Энергия здоровья». Здесь Вас ждут:

Если у Вас или Ваших родственников появились признаки энцефалопатии, не затягивайте с обращением к врачу. Чем будет начато лечение, тем лучше результат. Запишитесь в клинику «Энергия здоровья» и позвольте нашим врачам подобрать оптимальную терапию.

Энцефалопатия головного мозга – что это такое? Симптомы и как лечить

«Энцефалопатия» – это собирательное понятие. Диагноз «энцефалопатия» иногда ставится в тех случаях, когда не установлена точная причина нарушений головного мозга.

Энцефалопатия опасна тем, что патологические изменения в ткани головного мозга со временем прогрессируют, это может привести к тяжелым последствиям. При отсутствии должного лечения у человека будет все время ухудшаться качество жизни.

Кто в группе риска

В группе риска находятся следующие категории людей:

Виды энцефалопатии

Гипертоническая

При повышенном давлении происходит поражение сосудистого русла головного мозга. Доказано, что при длительно протекающей гипертонии происходит изменение стенок артерий: замещение мышечных клеток соединительной тканью (склероз), что приводит к снижению проницаемости сосудов.

Кроме того, мелкие артерии удлиняются и приобретают патологическую извитость, что также нарушает обменные процессы головного мозга.

Для сосудов головного мозга гораздо опаснее перепады давления, чем просто повышенное давление. Зачастую дегенеративные процессы развиваются при первой и второй степени гипертонии, когда нет «запредельно высоких» значений АД.

Диабетическая

При сахарном диабете происходят патологические процессы во внутренней оболочке сосудов (эндотелии), что приводит к нарушению питания ткани головного мозга.

Повышенный уровень глюкозы в крови приводит к тому, что происходит реакция гликозилирования белковых молекул. Это является «плацдармом» для развития сосудистой патологии. Для сахарного диабета характерно поражение мелких кровеносных сосудов (артериол, капилляров).

Дисциркуляторная

Включает в себя как патологическое изменение сосудов атеросклерозом, так и наличие очагов поражения мозговой ткани. Атеросклеротические бляшки вызывают нарушение проходимости сосудов, что приводит к уменьшению поступления крови к ткани мозга.

При этом в нервной ткани происходят следующие изменения: атрофия клеток, а также распад миелиновой (наружной) оболочки нервных волокон, которая отвечает за проведение нервного импульса.

Алкогольная

Представляет собой поражение сосудов и ткани головного мозга в результате злоупотребления алкогольными напитками или их суррогатами.

Токсическая

Тяжелое отравление ядами и химикатами приводит к поражению мозга.

Посттравматическая

Является, как правило, следствием перенесенной травмы и отека головного мозга.

Энцефалопатия у детей

Возникает в результате перенесенной вирусной инфекции либо на фоне онкологических процессов.

Печеночная энцефалопатия

Развивается при тяжелых заболеваниях печени (гепатит, гепатоз, цирроз), когда нарушается детоксикационная функция печени. При этом поражение мозга происходит именно в результате присутствия в крови человека токсических метаболитов.

Стадии заболевания

Первая, при которой проявляются начальные признаки: рассеянность, забывчивость, снижение работоспособности, головная боль, шум в ушах. Обычно пациенты связывают это состояние с усталостью и редко на данной стадии обращаются к врачу.

Лечебное воздействие на данном этапе является самым эффективным и может практически полностью устранить симптомы заболевания.

Вторая – у пациента значительно снижена работоспособность, он становится медлительным, речь его «вязкая». Могут появиться незначительные дефекты речи. Характерной особенностью этой стадии является изменение личности пациента, он становится раздражительным, злым, обидчивым.

Третья характеризуется грубыми нарушениями и проявляется при значительном поражении мозга. Характерны изменения речи (грубые дефекты), шаткая, шаркающая походка, дрожь в руках, крайняя медлительность, серьезные нарушения памяти. Личность пациента может поменяться до неузнаваемости.

Симптомы

Для заболевания характерны следующие симптомы:

Лечение

Учитывая многообразие факторов, вызывающих энцефалопатию, лечение должно проводиться по следующим направлениям:

При энцефалопатии назначаются следующие группы препаратов:

После проведенного медикаментозного лечения особое внимание следует уделить реабилитации пациента:

Энцефалопатия очень коварна, так как начальные проявления заболевания весьма неспецифичны и могут расцениваться человеком как хроническая усталость. К тому же, порой очень сложно определить, какой именно фактор приводит к поражению головного мозга.

Зачастую энцефалопатия развивается в результате воздействия на организм сразу нескольких причин. Это значит, что границы каждого из видов энцефалопатии весьма размыты. Именно поэтому в лечении данного состояния оправдано назначение нескольких групп препаратов, обладающих разным механизмом действия.

Метаболическая энцефалопатия

Слово энцефалопатия происходит от греческого слова ενκεφάλη (внутри головы) и πάθος (страдание). Древние греки использовали это слово, когда пытались описать болезнь мозга. В клинической практике термин «метаболическая энцефалопатия» впервые использовал в 1912 году Kinner Wilson, пытавшийся объяснить состояние глобальной церебральной дисфункции, вызванной системным стрессом, которое может варьировать в своей выраженности от легких нарушений до глубокой комы.

Демографические и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что энцефалопатия коррелирует с возрастом. Число пациентов с энцефалопатией увеличивается после 65 лет. Люди старше 75 лет, проживающие в домах престарелых, в 60% случаев имеют энцефалопатию, тогда как лица в возрасте моложе 55 лет всего в 1%. Энцефалопатия встречается у 10-40% госпитализированных пациентов старше 65 лет, причем у 8-70% пациентов развивается септическая энцефалопатия. По данным исследователей из США, энцефалопатия с дефицитом тиамина регистрируется у 12-16% пациентов каждый год. У пациентов с циррозом печени энцефалопатия развивается в 45-80% случаев, причем темпы ее развития находятся в зависимости от тяжести поражения печени.

Очаговые неврологические симптомы могут возникать либо в связи с поражением полушарий, либо ствола мозга. Симптомы поражения полушария включают нарушения зрения, апраксию, афазию, гемиатаксию и гемисенсорные синдромы, а также патологические рефлексы. Признаки поражений ствола головного мозга могут проявляться поражением черепных нервов (изменения размера зрачка, окуломоторные нарушения и нистагм), патологических рефлексов ствола головного мозга, дизартрии, дисфагии, атаксии, геми- или квадрипареза, а также различных чувствительных нарушений в конечностях. Клиническая картина может иногда включать экстрапирамидные синдромы ( например, в случаях гипербилирубинемии ), а также мозжечковую атаксию (в случаях гипотиреоза, целиакии или гипертермии). Однако эти симптомы редко наблюдаются.