Все что существует во вселенной независимо

Все что существует во вселенной независимо

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Всё во вселенной — гигантская неразличимая масса.

Поскольку всё в космосе состоит из непрерывной голографической ткани, пропитанной импликативным порядком, бессмысленно, согласно Бому, говорить о вселенной, состоящей из «частей».

Так же бессмысленно было бы говорить о независимо существующих формах гейзера, выходящих из одной скважины.

Электрон более не является «элементарной частицей».

Это просто имя, присвоенное некоторому аспекту голодинамики.

Разделение реальности на части и затем присвоение имен этим частям всегда произвольно, всегда условно, поскольку элементарные частицы, как и все во вселенной, существуют не более независимо друг от друга, чем элементы орнамента на ковре. Это очень глубокий вывод.

В своей общей теории относительности Эйнштейн буквально ошеломил мир своим заявлением, что пространство и время — не раздельные, но плавно соединенные сущности, вытекающие как части целого, которое он назвал пространственно-временным континуумом. Бом делает еще один гигантский шаг вперед.

Он говорит, что все во вселенной — часть континуума. Несмотря на кажущуюся разделенность вещей на экспликативном уровне, все представляет собой непрерывно распределенную реальность, в конце концов заканчивающуюся тем, что импликативные и экспликативные порядки сливаются друг с другом.

Давайте на минуту остановимся на этом. Посмотрите на свою руку. Теперь посмотрите на свет, падающий от стоящей позади вас лампы. И на собаку, сидящую у ваших ног.

Вы не просто сделаны из одной и той же сущности: вы и есть одна и та же сущность. Одна сущность. Неделимая. Огромное нечто, протянувшее бесчисленное множество своих рук и придатков в кажущиеся объекты, атомы, беспокойные океаны и мерцающие звезды космоса.

Бом предупреждает: это не значит, что вселенная — гигантская неразличимая масса. Вещи могут быть частью неделимого целого и в то же время обладать уникальными качествами. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, он обращает наше внимание на небольшие водовороты и вихри, часто образующиеся в реке. На первый взгляд такие водовороты кажутся независимыми и обладают индивидуальными характеристиками, такими как величина, скорость и направление вращения и т.д. Но при внимательном рассмотрении оказывается невозможным определить, где заканчивается данный водоворот и начинается река.

Таким образом, Бом не считает, что говорить о различии между «вещами» бессмысленно. Он просто хочет, чтобы мы постоянно сознавали, что различные аспекты голодинамики, то есть так называемые «вещи», — всего лишь абстракция, способ, с помощью которого наше сознание выделяет данные аспекты. Вместо того чтобы называть различные аспекты голодинамики «вещами», он предпочитает использовать определение «относительно независимые подмножества».

Итак, Бом считает, что

наша всеобщая привычка разбивать мир на части и игнорировать динамическую взаимосвязь всех вещей порождает многие наши проблемы, не только в науке, но и в личной и общественной жизни.

Например, мы верим, что можем извлекать ценные материалы из Земли, не влияя на оставшуюся ее часть. Мы верим, что мы можем решать различные проблемы общества, такие как преступность, бедность, пристрастие к наркотикам, игнорируя общество в целом, и т.д. В своих трудах Бом страстно призывает отказаться от существующего способа фрагментации мира, поскольку он не только не работает, но даже может оказаться фатальным.

Сознание как более тонкая форма материи.

Кроме объяснения того, почему физики-ядерщики находят столько примеров взаимосвязи, погружаясь в глубины материи, бомовская голографическая вселенная объясняет много других загадок.

Одна из таких загадок — влияние, которое сознание может оказать на внутриатомный мир. Как мы уже видели, Бом отвергает идею того, что частицы не существуют до тех пор, пока не попадают в поле зрения наблюдателя. Но он не возражает против того, чтобы свести вместе сознание и физику. Он просто чувствует, что большинство физиков идут по ложному пути, пытаясь разделить реальность на части и заявляя, что одна независимая сущность — сознание — взаимодействует с другой независимой сущностью — элементарной частицей.

Поскольку все вещи являются аспектами голодинамики, он полагает, что нет смысла говорить о взаимодействующих между собой сознании и материи. В некотором смысле наблюдатель и есть само наблюдаемое. Наблюдатель также — измерительный прибор, экспериментальные результаты, лаборатория и ветерок, дующий за стенами лаборатории.

Фактически, Бом считает, что сознание — это более тонкая форма материи, и основа для ее взаимодействия с другими формами материи лежит не на нашем уровне реальности, а в глубинном импликативном порядке. Сознание присутствует в разных степенях свертывания и развертывания во всей материи — вот почему плазма, например, обладает некоторыми признаками живого существа.

Как говорит Бом: «Способность формы быть динамичной — это наиболее характерный признак сознания, и мы уже видим нечто сознательное в поведении электрона». Подобным образом он считает, что разделение вселенной на живые и неживые объекты не имеет смысла.

Одушевленная и неодушевленная материя неразрывно связаны друг с другом, и жизнь находится в скрытом состоянии во всей вселенной. Даже камень в некотором смысле живой, говорит Бом, поскольку жизнь и интеллект присутствуют не только в материи, но и в «энергии», «пространстве», «времени», во «всей ткани вселенной» и во всем остальном, что мы абстрактно выделяем из голодинамики и ошибочно рассматриваем как независимо существующие объекты.

Идея о том, что сознание и жизнь (и, по существу, все во вселенной) суть свернутые во вселенной множества, имеет потрясающие следствия.

Подобно тому, как каждый кусочек голограммы содержит в себе изображение целого, каждая часть вселенной содержит в себе всю вселенную.

Это значит, что, если бы мы знали, как пользоваться этим свойством, мы могли бы обнаружить галактику Андромеды на мизинце своей левой руки. Мы могли бы также увидеть встречу Клеопатры и Цезаря, поскольку в принципе все прошлое и будущее уже присутствуют в каждой частичке времени и пространства.

Каждая клетка нашего тела уже содержит в себе весь свернутый космос.

Этим же свойством обладает и каждый лист, каждая капля дождя и каждая пылинка, придавая новый смысл знаменитым строчкам Уильяма Блейка:

В одном мгновенье видеть вечность,

Огромный мир — в зерне песка,

В единой горсти — бесконечность

И небо — в чашечке цветка.

Четыре научных определения понятия «ничто»

Вселенная – огромное, разнообразное и интересное место, заполненное материей и энергией, пребывающими в различных формах; и всё это разыгрывается на сцене пространства-времени в соответствии с законами физики. Это иллюстрирует данная фотография с телескопа Хаббл, на которой видно скопление галактик IDCS J1426.5+3508. И сколько же всего нужно убрать, прежде чем мы действительно останемся ни с чем?

Наблюдая за нашим миром и нашей Вселенной, мы размышляем и рассуждаем обо всём, что находится в ней. Это различные частицы, атомы, люди, а также планеты, звёзды, галактики, и самые крупные структуры. В зависимости от того, что нас интересует, мы можем обсудить газ, пыль, излучение, чёрные дыры, или даже тёмную материю. Но всё, что мы видим, наблюдаем, или о существовании чего догадываемся, могло и не существовать там вечно. Кое-что из этого появилось из существовавшей ранее материи, иное же, вроде бы, и вовсе возникло из ничего. Неудивительно, что не все соглашаются с тем, что мы имеем в виду, научно говоря, используя слова «ничего». В зависимости от того, кого (или когда) вы спросите, вы можете получить один из следующих четырёх ответов. И вот, почему все они имеют для нас значение.

Самая одинокая галактика во Вселенной – поблизости от неё нет ни одной другой галактики на расстоянии в 100 млн световых лет. Но и это нельзя назвать истинным представлением пустого пространства.

Но имеющаяся у нас на сегодня материя появилась не из какой-то, существовавшей до неё. В какой-то момент в далёком прошлом Вселена состояла из равных частей материи и антиматерии; законы физики, известные нам, позволяют создавать их только в равных пропорциях. Однако сегодняшняя Вселенная практически вся состоит из материи, а не из антиматерии; все миллиарды миллиардов известных нам галактик состоят из материи, а не из антиматерии. Откуда взялась асимметрия? Она произошла из предыдущего состояния, бывшего симметричным; из состояния, в котором материи и антиматерии было поровну. С того времени, когда асимметрии не существовало. Некоторые считают, что это означает, будто имеющаяся у нас сегодня материя возникла из ничего – хотя с ними спорят другие люди, строго придерживающиеся других определений «ничего».

И всё же, никто не спорит о том, что научная проблема бариогенезиса, или первопричина асимметрии материи/антиматерии, является одним из наиболее обременительных загадок современной физики. Были придуманы многие идеи и механизмы появления материи (вместо антиматерии), но у нас нет свидетельств для того, чтобы объявить победителя среди них.

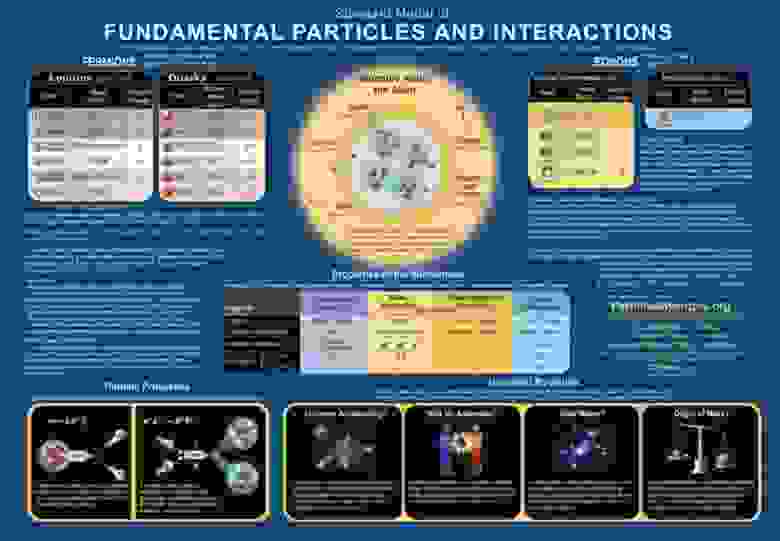

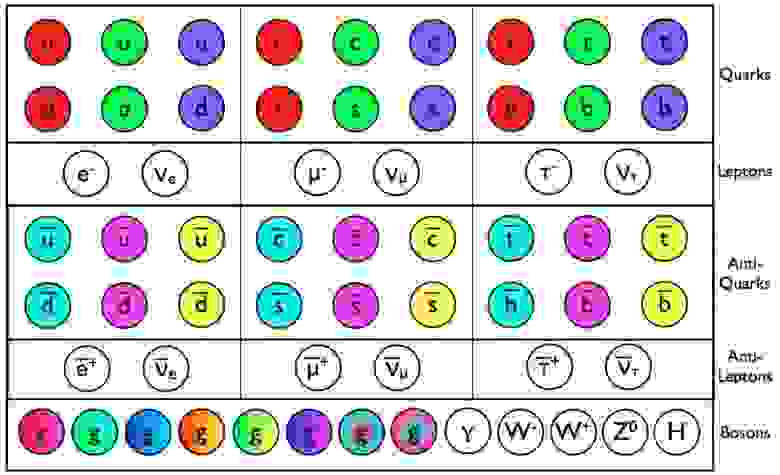

Стандартная Модель физики частиц описывает три из четырёх взаимодействий (все, кроме гравитации), весь набор открытых частиц, и все их взаимодействия. Благодаря сопутствующей квантовой теории поля мы также можем выяснить свойства квантового вакуума.

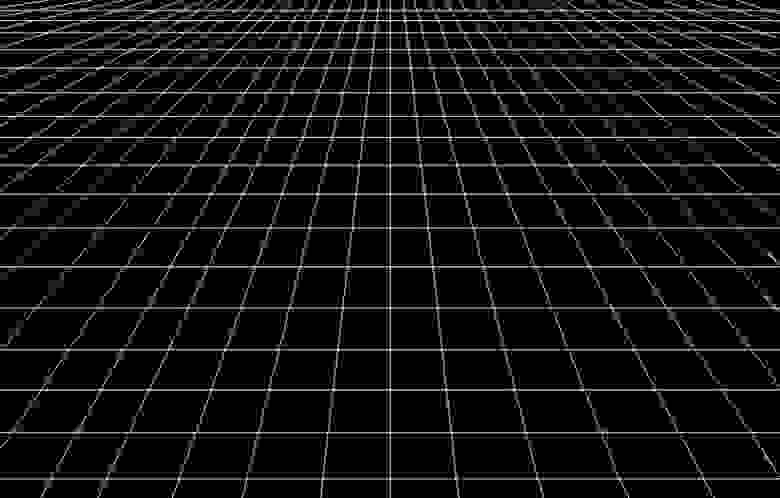

2) Пустое пространство. Представьте всё, что существует сегодня во Вселенной. Представьте все фундаментальные составляющие материи; каждый квант излучения; каждую чёрную дыру; каждую массу; каждую частицу и античастицу. А теперь представьте, что мы всё это убрали. Представьте, что они исчезли из Вселенной, и оставили после себя лишь пустое пространство. Что именно осталось бы после этого? Некоторые говорят, что не осталось бы ничего, и их такое определение устраивает.

Визуализация квантовой теории поля, в которой подсчёты демонстрируют виртуальные частицы квантового вакуума. Даже в пустом пространстве энергия вакуума не равна нулю.

Изображение плоского пустого пространства, без материи, энергии или кривизны. Если у этого пространства будет минимально возможная нулевая энергия, то уменьшить её уже не удастся

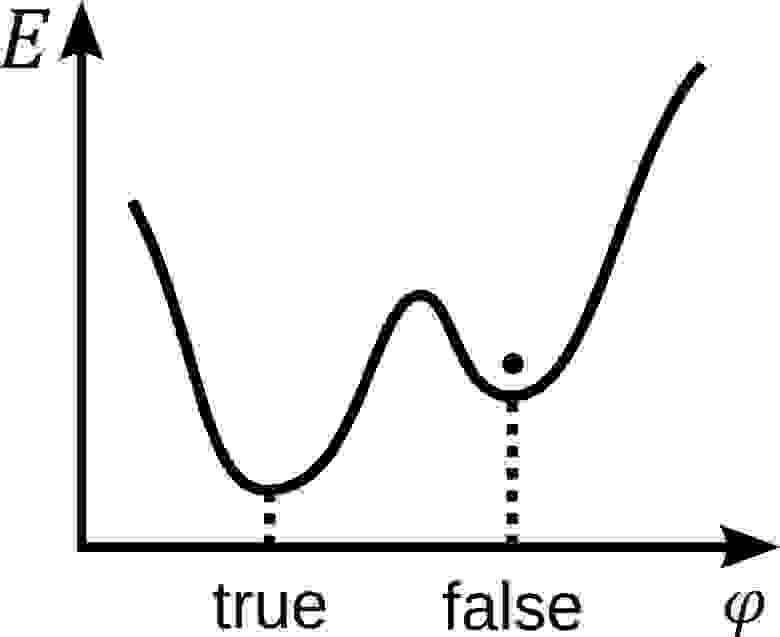

Скалярное поле φ в в ложном вакууме. Обратите внимание, что энергия Е выше, чем в истинном вакууме, или основном состоянии, но существует барьер, мешающий полю скатиться вниз к истинному. Во время инфляции Вселенная не находилась в состоянии истинного вакуума; возможно, что и сегодня не находится.

Если достичь этого истинного основного состояния, каким бы оно ни было, и убрать всю материю, энергию, излучение и волны пространства-времени из Вселенной, что останется? Это, вероятно, окончательная идея того, что может собой представлять «физическое ничто»: у вас всё ещё есть сцена для игры Вселенной. На ней может не быть игроков, ролей, сценария, но в великой бездне «ничто» всё ещё есть сцена. Космический вакуум будет на минимальном значении; не будет надежды извлечь из него работу, энергию или реальные частицы, но пространство-время и законы физики всё ещё будут существовать. В теории, если в такую Вселенную добавить частицу, она не будет отличаться от изолированной частицы, существующей сегодня в нашей Вселенной.

4) Всё, что останется, если убрать всю Вселенную и управляющие ею законы. И, наконец, можно представить себе, как мы убираем всё, включая пространство, время и правила, управляющие всеми частицами или квантами энергии. Это создаёт тот тип «ничего», для которого в физике нет определения. Это выходит за рамки «ничего», существующего во Вселенной, и вместо этого становится более философским, абсолютным «ничем». Но в контексте физики такому определению «ничего» смысл не придать. Нам бы пришлось предположить, что существует состояние вне пространства-времени, в котором может появиться пространство и время из этого гипотетического состояния истинного «ничто».

Возможно ли это? Как пространство-время появляются в определённом месте, если никакого пространства не существует? Как можно создать начало времени, если не существует такой концепции, как «ранее», если не существует времени? И откуда тогда возьмутся правила, управляющие частицами и их взаимодействиями? Значит ли вообще хоть что-нибудь это последнее определение «ничего», или это просто логическая конструкция, не обладающая физическим смыслом?

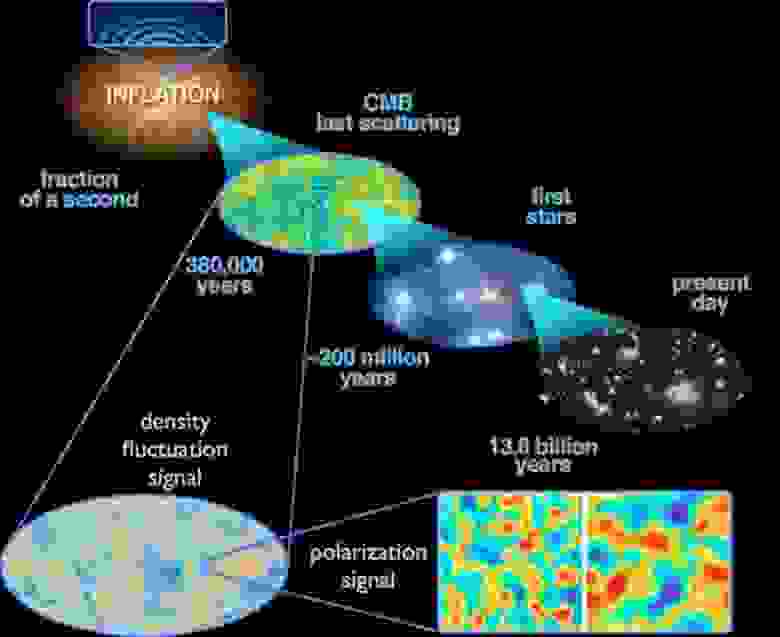

Флуктуации в пространстве-времени на квантовых масштабах во время инфляции растянулись на всю Вселенную, и породили несовершенства в плотности и гравитационных волнах. И хотя пространство в состоянии инфляции можно по праву во многих смыслах называть «ничем», не все с этим согласны.

В этом вопросе нет консенсуса. Из-за двусмысленностей человеческого языка можно сказать «ничто», имея в виду любое из этих определений, а пуристы с нетерпением будут ждать этого, чтобы накричать на вас за то, что вы смеете использовать слово «ничто» в контексте, менее чистом, чем их определение. Если что-то на самом деле появилось там, где раньше ничего такого не было, это можно назвать ничем, но не все с этим согласятся. Если убрать всю материю, антиматерию, излучение и даже пространственную кривизну, можно уверенно утверждать, что то, что останется, и будет ничем – но всё равно будет нечто, что останется и после такой очистки. Если убрать всю энергию, присущую самому пространству, и оставить только пространство-время и законы природы, это тоже можно назвать «ничем». Но с философской точки зрения некоторые люди всё равно останутся неудовлетворёнными. И только удалив и это оставшееся, они смогут согласиться с тем, что оставшееся можно называть «ничем».

Существование частиц и античастиц Стандартной Модели было предсказано в результате действия законов физики. Без этих законов и без сцены пространства-времени может ли появиться нечто осязаемое?

Так кто же прав? Все они, каждый по-своему. Суть не в том, чтобы спорить о том, что такое истинное «ничто», но принять и понять эти определения и их использование. Важно не путать одно с другим, и не вступать в перепалку по поводу того, почему нельзя использовать слово определённым образом. Вместо этого, когда кто-то – а особенно учёный – употребляет слово «ничто», попробуйте понять, какое именно значение он имеет в виду, и какое явление он пытается объяснить. Поскольку, несмотря на всё наше воображение, единственная истинная модель знаний о чём угодно основана на том, что мы можем проверить в нашей физической реальности. Всё остальное, неважно, насколько логично оно может звучать, будет лишь концепцией нашего разума.

Времени не существует — шокирующее заявление физиков

Физики сделали шокирующее заявление — времени не существует. Для человека время определённо существует: мы просыпаемся утром, двигаемся вперёд во времени в течение дня и в какой-то момент ложимся спать, а во сне тоже продолжаем двигаться вперёд во времени

Физики сделали шокирующее заявление — времени не существует. Для человека время определённо существует: мы просыпаемся утром, двигаемся вперёд во времени в течение дня и в какой-то момент ложимся спать, а во сне тоже продолжаем двигаться вперёд во времени.

Старая пословица «время не ждёт» кажется вполне справедливой, не так ли?

Проблемы начались, когда общая теория относительности Эйнштейна, описывающая законы физики в больших масштабах, столкнулась с квантовой физикой — областью, которая пытается описать мельчайшие частицы во Вселенной, и теория корпускулярно-волнового дуализма, утверждающая, что свет одновременно является и волнами, и частицами, впервые подверглась проверке.

В течение долгих лет физики пытались объединить две несоответствующие друг другу области путём составления Великого Объединяющего Уравнения, полагая, что, несмотря на масштаб, всё во Вселенной должно быть связано между собой — от частиц до галактик.

Чуть больше 40 лет назад два гениальных физика Джон Уилер и Брайс-Де Витт разработали такое уравнение. Тем не менее, их открытие сразу показалось спорным, потому что если уравнение правильное, то такого понятия, как время, вообще не существует на самом фундаментальном уровне материи.

Хотя концепция сбивает с толку, она, кажется, может быть правдой, и то, что мы субъективно воспринимаем как «время», на самом деле является измеримым эффектом глобальных изменений мира вокруг нас. И чем больше мы углубляемся в мир атомов, протонов и фотонов, тем менее актуальным становится понятие времени.

Это мнение подтверждается Национальным институтом стандартов и технологий. НИСТ — хранитель самых точных в мире атомных часов, по которым сверяются все остальные часы во всём мире. Учёные из НИСТ утверждают, что их сверхточные часы не измеряют время вообще: время определяется отметками на часах. По сути, время позволяет нам создать порядок в жизни: не придумай мы такое понятие, как «время», вокруг был бы полный хаос.

Физика вроде с этим согласна.

Учёные из научно-исследовательского центра Бистра в Птю, Словения, выдвинули теорию, что ньютоновская идея времени как абсолютной меры, которая движется сама по себе, а также что время является четвёртым существующим измерением – неверны. Они предложили заменить эти концепции времени новым взглядом, который лучше соотносится с физическим миром: время – это всего лишь нумерологический порядок физических изменений.

Современная философская наука определяет пространство и время как всеобщие формы существования, координации объектов. Пространство имеет три измерения: длину, ширину и высоту, а время лишь одно — направление от прошлого через настоящее к будущему. Пространство и время существуют объективно, вне и независимо от сознания.

По этому определению время — ещё одна форма существования объектов. Вторая форма.

Но может ли быть вторая форма существования? Может ли существовать кусок древесины и в форме стула и вместе с тем в форме стола?

Не проясняет вопроса и формулировка: время имеет лишь одно измерение — это направление от прошлого через настоящее к будущему.

Что такое будущее? Будущее ирреально, оно не существует в реальности, это образ.

Настоящее тоже условно, и может находиться где-то на стыке между будущим и прошлым, с нулевыми координатами.

Прошлое — это то, чего уже нет, это скорее символ, тот же образ. Все эти понятия не имеют физического смысла, что ставит под сомнение и само понятие времени как формы существования материи.

В науке главным аргументом является опыт. Кто и когда ставил эксперименты, доказывающие существование времени в природе?

Похоже, никто не делал этого, боясь оказаться в роли человека ищущего чёрную кошку в тёмной комнате, где её может и не быть. На некоторых примерах мы попытаемся прояснить эту проблему.

Движение Земли во времени

В природе всё движется и постоянно изменяется. Планета Земля, пройдя отрезок пути по своей орбите, не только изменяет свои координаты в пространстве, но и изменяется сама. Она становится другой.

Мысленно зафиксировав Землю в какой-либо точке, мы не получим её такой же в любой другой точке. Поэтому можно ли говорить о том, что Земля прошла такой-то отрезок пути за такое-то время когда «той» Земли уже нет?

Мы не можем вернуться «во вчера» Земли не потому, что время имеет одно направление, а потому, что «вчерашней» Земли уже нет. Она, как и всё в природе меняется постоянно.

День и ночь. Времена года.

Наблюдатель, находящийся в средних широтах на Земле видит день и знает, что несколько часов назад была ночь. Из своего опыта он делает логичное заключение, что по прошествии нескольких часов ночь наступит снова.

Отсюда он делает вывод о периодичности происходящих событий, и что они существуют во времени. Также для него периодически существуют во времени лето и весна, зима и осень.

Но если этого наблюдателя поместить в космический корабль, летящий по орбите вокруг Солнца, то смены дня и ночи он наблюдать не будет. День у него всегда будет со стороны корабля, обращённой к Солнцу, и ночь на противоположной стороне. Периодичность в таком случае пропадает.

Находясь на экваторе Земли, наблюдатель не сможет определить смены времен года. На экваторе их нет.

Отсюда следует, что периодичность смены дня и ночи, а так же времён года не могут служить подтверждением объективно существующего времени.

Очень убедительным подтверждением существования абсолютного времени является звук. Он существует продолжительно, от возникновения до угасания. Из чего делается вывод, что звук существует во времени.

Появляется звук при вибрации вещества (струна и тому подобное) и распространяется в волновых колебаниях воздуха.

Звук существует в газовой среде, воде и твёрдых веществах в виде слабых механических возмущений. Субъективно оценивая продолжительность процесса звучания, мы отождествляем его со временем.

На ближайшей соседке Земли, Луне нет воздуха, нет там и звука. Звука нет нигде во Вселенной. Поэтому, услышав звук, в воздухе находясь на Земле, делать вывод, что звук существует во времени логично, но субъективно.

Общеизвестно, что всё живое на Земле живёт и развивается во времени. Всё имеет своё начало и конец. Зерно, посаженное в землю, прорастает и развивается. За какой промежуток времени росток достиг своей зрелости?

Природа не ставит так вопрос. Всё живое растёт и развивается, сообразуясь с законами живой природы. Нельзя отрывать период с момента посадки зерна до его созревания от общего процесса жизни и полагать, что этот период и есть время.

Этот период является частью общего процесса развития Земли, созревания почвы, посадки зерна, его созревания. Зерно затем упадёт в землю и даст новую жизнь, и так без конца.

И здесь понятие времени выглядит субъективным. Заблуждение состоит в том, что процесс развития обосабливается и отождествляется со временем.

Ричард Фейнман (1918-1988), американский физик-теоретик, один из основателей квантовой электродинамики придерживался определения: время — это просто часы.

«Московское время 12 часов, — слышим мы по радио, — в Новосибирске 16 часов, во Владивостоке 19 «. У японцев в Токио разница с Москвой всего пять часов. Им так удобнее.

Что же это за такое абсолютное понятие Время, с которым можно так вольно обращаться? Поищем ответ на этот вопрос. Для этого произведём эксперимент. Мысленно.

Представим, что мы на стадионе и видим, как спортсмен пробежал стометровку за 11 секунд. Во втором забеге он улучшил свой результат до 10,5 секунд. Что же произошло?

Произошло вот что: второй раз спортсмен бежал быстрее, и время его забега сократилось. Время величина вторичная, время зависит от того, как быстро бежал спортсмен и расстояния.

Оставим пока понятие абсолютного времени в покое, а сами вернёмся к удобному для понимания бытовому времени. Возникновение его в сознании человека уходит в глубь веков, с ним удобно, и человечество всегда старалось держать его под контролем.

Изобретали и строили всевозможные приборы: солнечные, водяные и песочные часы, маятниковые часы с гирей. Изобрели пружинные часы, хронометр, секундомер и, наконец, электронные и атомные часы. И все они заменяют нам то, чего нет в природе.

На Руси не было понятия времени. Говорили так: встретимся на два лаптя. Это когда твоя тень будет равна длине двух твоих лаптей. Причём у людей разного роста и длина лаптя разная, но пропорциональна его росту. Получалось довольно точно, но лишь в солнечную погоду.

Из прошлого в будущее

Говоря о времени неплохо вспомнить слова из песни: «…Есть только миг, между прошлым и будущим…» — миг это ничто. Строго говоря, настоящего нет, оно не существует. Будущее постоянно перетекает в прошлое. В настоящем, в этом миге, в этом ничто и находится время, точнее иллюзия существования времени.

Если определить время как понятие, охватывающее прошлое и будущее, то оно состоит из прошлого, которого уже нет и будущего, которого ещё нет. В таком случае время состоит из двух величин, которых нет. Следовательно, нет и целого.

Время существует всегда и везде. Созданное человеческим разумом время обступает нас со всех сторон: в повседневной жизни, в науке, искусстве, философии.

В философском осмыслении бытия материи мы соглашаемся с тем, что одна из мельчайших частиц вещества — атом, медленно движется в пространстве и что движение и пространство, быстрота и расстояние определяют время.

Но тут же из подсознания возникает контраргумент: всё существует во времени! Время существует всегда! И неосознанно время делается каким-то надпространственным образованием, время становится неким всепоглощающим монстром и только потому, что временем переполнено подсознание.

Предположить, что время существует параллельно с пространством тоже нельзя потому, что пространство бесконечно. Ничто, в том числе и время не может существовать «рядом» с пространством.

В небе с рёвом пролетел самолёт. Наблюдатель на земле полагает, что пока самолёт летел из одной точки неба в другую, прошло время. Такова нормальная повседневная оценка события.

Первопричиной этого события был Разум, создавший самолёт, аэродромы и наземные службы. Самолёт был создан для перевозок. Пока он стоит на земле время для него отсутствует.

Когда же самолёт наберёт скорость и взлетит то, так называемое, полётное время будет зависеть от скорости и проделанного самолётом пути. Время величина производная. Сначала была скорость, быстрота.

Если рассматривать гипотезу о Большом взрыве, в результате которого появилась Вселенная, то возникает вопрос: когда появилось время? До взрыва, в момент взрыва или когда появился хомо сапиенс, человек думающий? Создатели гипотезы ответа не дают.

Человек думающий задаёт вопрос: если Время когда-то появилось, то в виде чего? И с какими свойствами?

Нам могут ответить, что Время — это промежуток между двумя событиями. Но этот промежуток появляется только в результате осмысливания его человеком. Если мы не фиксируем их в нашем сознании, то объективно события разнесены в пространстве с необратимым движением материи.

Время возникает в нашем сознании. И наше сознание подменяет необратимость движения материи — течением времени, полагая, что это и есть свойство Времени.

Не менее интересна теория анизотропной Вселенной, по которой материя сжимается и расширяется в разных частях Вселенной.

Подтверждением сжимающейся материи могут служить чёрные дыры, в которых пространство и время сжимаются. Как следствие появляется тезис об изменении направления времени: в чёрной дыре оно становится обратным.

Во времени с изменённым направлением последующее событие должно произойти раньше предыдущего. Образно говоря, под влиянием времени в чёрной дыре можно увидеть, как оживает умерший человек, как он молодеет и возвращается туда, откуда родился.

Тем самым можно поставить под сомнение всю стройную теорию анизотропной Вселенной, если не принять во внимание иллюзорность существования времени.

Маятник, совершая колебательные движения, очень наглядно иллюстрирует наличие объективно существующего времени. Находясь в крайней точке, он как бы замирает, и затем движется к другой своей крайней точке.

Маятник Фуко

Если маятник Фуко там будет висеть неподвижно, мы увидим, что время остановилось (фото с сайта spauda.lt).

Он перемещается в пространстве и времени. Для прохождения из одной крайней точки до другой маятнику нужно время.

Более того, если посмотреть на маятник Фуко, мы увидим и графическое изображение времени в виде полос оставленных на песке металлическим стержнем, укреплённом на шаре маятника.

Каждая последующая полоса несколько повернута по отношению к предыдущей полосе. Концы этих полос располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Это хорошо видно любому наблюдателю.

Но если этот наблюдатель захочет поделиться с нами своим открытием и пошлёт за нами в Москву, то когда мы приедем в Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, где находится маятник, то маятник там будет висеть неподвижно, и мы увидим, что время-то остановилось!

Если маятник поместить на любом космическом теле, эффект будет тот же: маятник будет останавливаться и не только потому, что существует сопротивление воздуха на Земле, но и потому что существует трение, гравитация и не может существовать вечный двигатель.

Сел человек на диван, посмотрел телевизор и встал с дивана. Между «сел» и «встал» прошло время, полагает человек. Он вышел на улицу и перешёл на другую сторону. Пока он переходил улицу, прошло время, рассуждает человек.

Непрерывный процесс жизни человек неосознанно дробит на отдельные события и промежуток между ними воспринимает как время.

Все процессы, от мельчайших, происходящих в жизни человека, до глобальных, таких как вспышки на Солнце, существуют независимо от времени. Обнаружив две вспышки на Солнце, мы воспринимаем промежуток между ними как время.

Неосознанно выделяя промежуток между вспышками из всего процесса существования Солнца, мы впадаем в иллюзию существования времени.

Наши мыслительные процессы невольно расставляют вехи, ориентиры. Человек не может охватить всё сразу. Мы видим большое здание, и наш взгляд начинает скользить по его деталям. По этим деталям мы судим о здании в целом. И вот здесь кроется возможность ошибки.

При ближайшем рассмотрении здание может оказаться бутафорией, сделанной на кинофабрике. В этом макете нельзя жить. Сделав обобщение по деталям, можно сделать ошибочные выводы о целом.

На самом деле процессы сжатия и расширения происходят постоянно. Они многочисленны и не совпадают по амплитуде. В противном случае Вселенная была бы однородной.

Поставив вехи в моменты обнаружения новых звёзд, мы поддаёмся, иллюзии времени, в котором разнесено их появление и, обобщая, говорим, что и сами звёзды и Галактики существуют во времени.

В Сибири построили нефтяной трубопровод длиной несколько сотен километров. В него стали закачивать нефть. На другом конце нефтепровода нефть будет нескоро. Мы говорим, что должно пройти время, пока нефть появится у потребителя. Вот аргумент, говорящий в пользу существования времени. Но не будем спешить.

Время в нашем случае характеризуется задержкой между моментом включения насоса и появлением нефти на другом конце трубы. Что послужило причиной такой задержки?

Сначала ответим на вопрос, что послужило причиной перекачки нефти. Первопричиной был Разум, создавший насос для перекачки, трубы и сопутствующее оборудование. Когда начал работать насос, нефть в силу своей вязкости, не могла сразу появиться на другом конце трубы.

Если бы в такую же трубу стали закачивать газ, он прошёл бы это же расстояние быстрее. В стекловолоконном кабеле свет преодолел бы это расстояние почти мгновенно. Задержку нефти вызывают вязкость, трение в трубе, турбулентность и тому подобные объективные причины.

При равных прочих условиях время прохождения для разных веществ по нашей трубе различно, но добавим, что время — измеренное, а не абсолютное.

Процесс перекачки нефти существует объективно, но если мысленно из этого процесса убрать трубу, исчезнет мотивация ожидания, а с ней и время.

Исаак Ньютон в своих «Математических началах» 1687 года различает:

1. Абсолютное, истинное, математическое время, иначе называемое длительностью.

2. Относительное, кажущееся или обыденное, время — это мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни: час, день, месяц, год.

Подчеркнём: абсолютное математическое время в природе не существует. Математика, созданная человеческим разумом — это только отображение природы в скалярных, числовых величинах. Осмысливая первое определение Ньютона, надо не попасть в логическую ловушку: время абсолютно и…ускользает от внимания второе определение времени Ньютона. На самом деле второе определение поглощает первое.

В теоретических разработках мы всегда попадаем в «ньютонову ловушку» и рассуждаем о времени как о чём-то реально существующем.

Движение материи характеризуется быстротой. В случае необходимости сравнить быстроту движения двух тел надо определить им одинаковые отрезки пути и ввести какую-то общую условную величину сопоставимую с ритмичными природными процессами.

Обычно используют суточное вращение Земли. Одна 1440-я часть — минута. Это и есть та условная величина (время), с помощью которой можно сравнить быстроту движения наших исследуемых тел.

Для удобства мы путь делим на время и получаем скорость. Но делить путь на время — это такая же нелепость с точки зрения математики, как делить окрошку не на порции, а на велосипеды.

Философ Эммануил Кант (1724-1804) утверждал, что времени как такового вообще не существует, что оно представляет собой лишь одну из форм человеческого восприятия окружающего мира, так называемую реляцию.

Пчёлы во Вселенной

Теория относительности Эйнштейна обнаруживает тот факт, что одновременность событий не абсолютна, а относительна. Данное мгновение не может охватывать всю Вселенную. Одного и того же мгновения для всего мира не может быть. В мире нет единственного «сейчас», разделяющего все прошлые события и события будущего. Каждая система имеет своё «сейчас», своё прошлое и будущее.

Таких систем в мире должно быть необозримое множество. Но достаточно взять две системы, чтобы понять, что между ними должна быть граница существования времени. Всё мировое пространство в таком случае будет напоминать пчелиные соты, каждая со своим временем и пространством. К такому выводу нас приводит иллюзия существования времени.

В ОТО Эйнштейна утверждается, что в результате гравитации искривляются пространство и время. Трудно оспаривать великого маэстро, но указать на неточность мы обязаны.

Пространство по определению бесконечно, и бесконечность, не имеющая границ, не может искривляться. Структура пространства может под воздействием гравитации в каких-то частях уплотняться и, как следствие, разряжаться в соседних областях. Могут искривляться траектории движущихся тел, но не само пространство.

Время не может искривляться, потому что его просто нет в природе.

Кто открыл в природе время и где зарегистрировал своё открытие? Какими свойствами обладает время? Определение времени как длительность, продолжительность какого-либо процесса требует инструмента для его измерения.

Если мы начнём замерять время между какими-либо фазами состояния вещества с помощью ритмично работающего механизма, допустим, часов, то время всегда будет отличаться при разных его замерах.

Потому что следующий замер будет происходить в «другое» время. В эксперименте будет своё время, мы сами будем тоже в своём времени и тот, кто не участвует в эксперименте, тоже будет жить в своём времени.

Остаётся надеяться на какое-то Всемирное время, которого, исходя из специальной теории относительности, не может быть. Не может быть единого «сейчас» в силу того, что никакая информация не может передаваться со скоростью большей, чем скорость света. В каждой системе отсчёта будет своё время (условное), говорил Эйнштейн.

В любом школьном учебнике физики мы находим диаграмму движущегося тела. В диаграмме в рамках евклидовой геометрии в виду невозможности изобразить на плоскости трёхмерное пространство отбрасывается аппликата, и на её месте изображается координата времени.

Типичная пространственно-временная диаграмма

Типичная пространственно-временная диаграмма

Если Время существует в природе, то координату времени так изображать нельзя, потому что на диаграмме время в нулевой точке координат попадает внутрь материи, или наоборот — материя находится внутри времени.

Но если мы понимаем, что Время — понятие условное, то условная координата времени имеет право быть!

На этом примере мы ещё раз убеждаемся в том, как велика иллюзия существования Времени.

Подведём предварительные итоги

На бытовом уровне существование времени очевидно и не вызывает сомнения. На основании очевидности делается логический вывод, который и укореняется в массовом сознании: Время было, есть и будет.

Этот вывод, в котором доминирует психологический фактор, не основывается на объективных данных, эксперименте, почему и даёт искажённую картину понимания сущности времени, выглядящую достоверно. Здесь и кроется иллюзия существования времени.

В этой связи нельзя не вспомнить нашего соотечественника русского философа Владимира Сергеевича Соловьёва (1853-1900).

Он определял время как основное условие всякого конечного существования и говорил, что время не допускает ни эмпирического (основанного на опыте) объяснения происхождения, ни рационального (рассудочного) определения его сущности.

Все философские объяснения времени, не представляющие пустого тождесловия, имеют метафизический характер и будут рассмотрены под именами философов.

Теория Фазы, или как доказать отсутствие несуществующего?

Наш разум в движении материи обычно выделяет отдельные её состояния, и промежуток между ними человек воспринимает как время. Последовательные состояния материи в сознании человека сливаются в единую «реку времени».

Аналогом этого движения может служить киноплёнка, на которой запечатлены отдельные моменты движения тела. При скорости проекции 25 кадров в секунду (правильнее сказать в одну 86400-ю часть обращения Земли вокруг своей оси) в нашем мозге движение тела становится слитным, постоянным.

На отдельных кадрах мы видим образ уже не существующего прошлого в его фазах. Зафиксировать будущее нельзя, поскольку его нет в природе.

Любое движение можно рассматривать как состоящее из отдельных фаз. Поэтому можно сказать, что материя находится в постоянном фазовом движении.

Наиболее наглядным примером являются фазы Луны, которая каждую ночь предстаёт перед нами в своей новой фазе. Процесс роста растений складывается из прорастания семян, роста стебля, появление листьев и так далее. Он наглядно иллюстрирует фазовое развитие биологических объектов. В животном мире мы также наблюдаем фазовое развитие особи.

Фазы Луны наиболее наглядно иллюстрируют фазовое развитие биологических объектов (иллюстрация с сайта sanford.com).

Понятие «фаза» настолько естественно, что о нём не принято говорить. Но в данном случае оно акцентирует внимание на том, что любое движение, кажущееся слитным, на самом деле состоит из отдельных отрезков именуемых фазами.

Теперь становится ясным, что промежуток между фазами состояния объектов надо рассматривать как расстояние между ними, а не как время.

Материя постоянно движется с определённой быстротой, а скорость — это расстояние за искусственно созданный ритмичный период.

Особое значение приобретает понятие фазового существования (движения) материи в квантовой теории.

Внесение в определение свойств материи понятия «фаза» снимает постоянно возникающую иллюзию существования времени. Становится ясным, что время — это не природное явление, а феномен человеческого разума.

Феномен времени спонтанно возникает в сознании человека всякий раз, когда он осмысливает продолжительность какого-либо явления или события.

Материя существует в трёхмерном бесконечном пространстве в постоянном относительном фазовом движении.

Человек приходит в мир, в общество с устоявшимися традициями и постулатами. С детских лет человек впитывает понятия, существующие в обществе. Ему психологически трудно подвергать сомнению кажущиеся очевидными истины. Но между «кажущимся» и истиной — дистанция огромного размера.

Великая иллюзия времени кроется в бытовом сознании и простирается до величайших умов науки.

Высказывания о времени:

Три вещи принадлежат человеку: душа, тело и время (… e se pure alcuna si pateva chiamare nostra queste erana le sole tre — … anima, corpo e tempo) © Альберти Л:

Время есть мысль или мера, а не сущность.© Антифон

Среди неизвестного в окружающей нас природе самым неизвестным является время, ибо никто не знает, что такое время и как им управлять.© Аристотель:

Время — это расстояние движения.© Зенон Китийский

Время, возможно, существует, однако, мы не знаем, где его следует искать.© Циолковский К.

И в мыслях даже не вмещается, чтобы было когда-нибудь время, когда никакого времени не было. © Цицерон

Время идет для разных лиц различно. © Шекспир В.

На самом деле никакого времени, как реально существующей самой по себе сущности не связанной с чем-либо внешним не существует. А что существует? А существует именно это внешнее — существуют реальные процессы. А время – всего лишь средство их измерения. Время – это “сантиметр” и не более того. Без этого внешнего, время не только не существует, оно теряет всякий смысл.

Так же, как не существует длины, как первичной сущности. Длина – это средство измерения чего-то внешнего, реально существующего. Так же, как не существует веса, как первичной сущности. Вес – это средство измерения чего-то внешнего, реально существующего.

Не будет этого реально существующего, – не будет надобности в понятиях “вес”, “длина”, “площадь”, “объём”, “время”. Все эти мерные категории сами по себе не существуют, они вторичны и привязаны к чему-то внешнему. Вес чего? Объём чего? Площадь чего? Время чего?

Никакое время само по себе никуда не течёт, ни абсолютно, как у Ньютона, ни относительно, как у Эйнштейна. Текут (двигаются) реальные процессы проявленного мира. Не будет процессов, не будет надобности в понятии “время”. © В. Истархов

Автор Александр Сарто

А. Г. Спиркин, Философия, 2001 г., стр. 253-254.

В. С. Соловьев, «Время», Статья.

И. Ньютон «Математические начала», Поучение, 1687 г.

А. Эйнштейн, Теория относительности, 1905-1916 г.г.

А. Н. Василевский, 1996 г. Теория иллюзионного искусства, стр. 211.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ: