Все что мы видим чувствуем

Все что мы видим чувствуем

В других случаях от старых корней образуют новые, никогда не употреблявшиеся формы причастий — и опять-таки авторы не забывают об исторических чередованиях. Сильно обволошенные люди («Вокруг света», 1970, № 10, стр. 27): голос — оглашенный, поэтому и волос — обволошенный. Причастная форма обязательно должна заменить с на ш, иначе мы и не поймем, что перед нами причастие. Одно дело сделано. Адвокат обезопашен («Простор», 1973, № 4, стр. 104) — поскольку обезопасить.

Зная исторические чередования, мы легко можем определить степень родства тех слов, которые в наши дни разошлись довольно далеко и редко осознаются как родственные.

Вот, например, что такое райские кущи? Вы догадываетесь, что сочетание связано с религиозными воззрениями наших предков, что это «нечто божественное» — но и только. Понятно еще, что кущи находятся в раю, где всегда хорошо: светло, тихо, чисто прибрано.

А что такое сами кущи? Спрашиваешь — и редко кто ответит правильно. Самый частый ответ: кущи? — райские кущи. Но это вовсе не ответ. Он косвенно указывает лишь на то, что в современном литературном языке все сочетание этих слов воспринимается целиком, совместно, представляет идиоматический оборот с одним общим значением. Первое слово сочетания еще можно употребить с другими словами (райская жизнь, райская птица), но второе-то как будто припаяно к слову райские: райские кущи — и все тут!

Однако мы хотим доискаться исконного значения слова, понять первоначальный смысл оборота. В этом случае нам и поможет отложившееся в нем историческое чередование.

Ссылка же на историческое чередование в данном случае ничего не значит. Наиболее догадливые переведут наше сочетание как райские куски. Куски, а не кусты! Вспомните: по-иск-ать — ищ-у, таск-ать — тащ-и. Поэтому и райские кущи как райские куски формально имеют право на существование. Значение, правда, несколько меняется. Однако и к кускам райские кущи не имеют никакого отношения. Чтобы понять это, нужно выйти за пределы русского языка и сравнить произношение этого слова с его звучанием в других славянских языках.

Дело в том, что русскому ч в церковнославянском обычно соответствует щ. Сравните такие слова: я хочу — аз хощу, нощной вран — ночной ворон. Таким образом, там, где в русском языке чередование т—ч (хотеть — хочу), в старославянском всегда т—щ (хотети — хощу). И следовательно, райские кущи нужно перевести как ‘райские кучи’. Это правильный перевод. Если включить слово в общий ряд церковнославянских чередований, получится соотношение: хот(ети) — хощ(у), кут — кущ(а).

Слово кут очень древнее, оно до сих пор сохранилось в русских говорах в исконном своем значении ‘угол’. И в литературном языке много производных от этого корня. Закуток — огороженное в углу пространство, кутёнок — слепой щенок, которого держат пока в доме, и т. д. Таким образом, кущи — это кучи, т. е. помещения, состоящие из углов, имеющие углы. Другими словами, это дом, а точнее, не дом — шатер, шалаш, хижина. В болгарском, в сербском, в словенском языках слово с этим корнем до сих пор обозначает ‘дом’. Русский писатель Глеб Успенский и переводил в ироническом смысле торжественное райские кущи на доступный язык: райские домики.

ЭПИЛОГ

Единственное желание автора — быть понятным. Этого легче добиться, словами и фразами рассказывая, например, о минералах или о птицах. Но где подыскать слова, способные рассказать о словах, о фразах. о фонемах, наконец? И если вы все-таки хотя бы отчасти осознали небывалую и по масштабам, и по числу участников, и по конечным результатам операцию «развитие языка», автор будет считать, что не зря писал эту книжку.

Все стороны языка в неустанном взаимном совершенствовании, в работе, в развитии — язык динамичен. Но никто, кроме лингвиста, не замечает этого, не видит постоянного обновления языка. Более того, со стороны язык кажется стабильным и законченным, всегда готовым к действию. Теперь вы понимаете, в чем здесь дело и какое впечатление обманчиво. Верно и то, и другое, и каждый раз тонкие соотношения между языком и речью уравновешивают противоположные тенденции: развития и неподвижности. Чтобы быть понятным всем, язык должен быть устойчивым. Но язык-то воплощен в миллионах речевых контекстов, которые прихотливо видоизменяют его в зависимости от различных условий. Чтобы существовать, язык должен изменяться в речи. И это уже не просто динамика, это — диалектика.

Все, что мы видим, слышим, чувствуем, все, что мы знаем, — все это отражено в словах, их сочетаниях, зашифровано в грамматических формах и категориях, осмыслено в тонких оттенках речи. В языке сосредоточен жизненный опыт прошлых поколений, и этот опыт постепенно обогащается, изменяя язык. Язык — можно понять только в действии. Только в поиске новой мысли, в рассуждении, в столкновении идей. Потому что язык — это достояние каждого из нас, всех, говорящих на этом языке. Для меня одного или для тебя одного языка нет.

Теперь мы знаем, что в своей истории русский язык был открыт навстречу всем новым, всем неизбежным, всем полезным и художественно важным изменениям. Он не чинясь впитывал в себя многие элементы других языков, если это развивало его точность или углубляло содержательность. Мужественный в бою и общительный в беседе, душевный и деятельный, русский человек, знакомясь с новыми землями и народами, своим трудом

Тематическая подборка цитат из «Истории русского языка в рассказах»

О языке и его развитии, или А сундука-то со слитком нет!

Нет такого сундука или сейфа, где хранился бы отлитый или сотканный эталон русского языка. Ученые собирают его по кусочкам, внимательно изучая все виды речевой деятельности, создают обширные словари, пишут научные грамматики. Можно представить основные особенности и закономерности языка, хотя и косвенным образом, но можно. Потрогать же его, поглядеть на него – этого вы ни в одном музее не сможете. (с.7)

Изменение языка связано с развитием мышления, с преобразованием всех сторон культурной и общественной жизни народа, говорящего на этом языке. А это очень поучительно – знать, как жили предки. (с.19)

В развитии языка нет ничего случайного или второстепенного, и все так тесно друг с другом связано, что изменение в одном месте сразу же захватывает все участки языка – его системы. Чтобы понять одно изменение, нужно всесторонне и четко представить себе все связанные с ним преобразования. А это не всегда удается. (с.19)

Очень любопытно было бы понять логику и смысл языковых изменений, их зависимость от разных причин, мельчайшие оттенки значений и звучаний родной речи в прошлом и тонкие связи ее со всеми обстоятельствами человеческой жизни. (с.19

Все стороны языка в неустанном взаимном совершенствовании, в работе, в развитии – язык динамичен. Но никто, кроме лингвиста, не замечает этого, не видит постоянного обновления языка.

Все, что мы видим, слышим, чувствуем, все, что мы знаем, – все это отражено в словах, в сочетаниях, зашифровано в грамматических формах и категориях, осмыслено в тонких оттенках речи. В языке сосредоточен жизненный опыт прошлых поколений, и этот опыт постепенно обогащается, изменяя язык. Это чудо человеческой цивилизации – язык – можно понять только в действии. Только в поиске новой мысли, в рассуждении, в столкновении идей. Потому что язык – это достояние каждого из нас, всех, говорящих на этом языке. (с.219-220)

Язык и познание окружающего мира, или Крупицы знаний в царстве словесных теней

Физические закономерности всеобщи, возможности познания мира разными народами вообще-то одинаковы, а вот языки у них определенным образом различаются. В одном сборнике 1073 года цвета радуги ограничиваются всего четырьмя: «В радуге свойства суть – червеное и синее и зеленое и багряное». (с.35)

довольно зыбкой становится почва, как только из строго очерченного мира физических закономерностей мы переходим в царство словесных теней. (с.37)

О методах лингвистического исследования, или Куда бежать за помощью?

Чаще всего история слов связана только с изменением их значения: слово звучит по-прежнему, а означает совсем не то, что прежде. Проследить подобные изменения бывает трудно: то текстов недостаточно, то тексты двусмысленны. На помощь приходят сопоставления с родственными языками, современными и древними, а также те слова, которые сохранились в диалектной речи. (с.74)

При изучении родственных слов это самое трудное: слова звучат одинаково, а значат подчас прямо противоположное. (с.117)

нужно выйти за пределы русского языка и сравнить произношение этого слова с его звучанием в других славянских языках. (с.217)

О важности изучения говоров, или Живой язык, который «звучит» по-древнему

Говор, как и наш литературный язык, – живая разновидность русского языка, он «звучит». И вместе с тем он представляет более древнюю стадию русского языка, звучит так, как звучали русские говоры много лет назад. (с.203)

О характере грамматического изменения, или Тут-то и вытягивается длинный нос Буратино!

Изменяется ведь не одна форма (форма как раз чаще всего и сохраняется в языке) и не одно значение, изменяется единство, слитность грамматической формы и грамматического значения. (с.154)

Грамматическое изменение можно сравнить с изготовлением деревянного мальчика из полена. Мастер неторопливо обрезает лишнее, на пол летит стружка, постепенно вырисовывается вид куклы: формируются щеки, открылись глаза, зашевелились губы. Но вот, когда все уже почти закончено, и папа Карло, довольный, отряхивает с брюк опилки, – вдруг совершенно самостоятельно и без всякой видимой причины у человечка вытягивается длинный острый нос, и он навсегда превращается в Буратино.

А разве мы, проследив изменение местоимений, в конце концов не получили такого же сюрприза?

Только-только на основе прежнего троичного противопоставления образовалась новая система указательных местоимений : сей – тот – оный.

И вот тут-то вытягивается длинный нос Буратино – и тотчас все смешивается: вместо четкого троичного противопоставления теперь устанавливается столь же четкое, но совсем другое противопоставление – двоичное: тот – этот. (с.165)

О происхождении слов и изменении их значений, или Если порыться в древних манускриптах

В говоре только в двух сочетаниях возможно прилагательное дивный – и оба раза в какой-то связи с богом, то со сказочным, который поливает из небесной бочки бабкин огород, то с нарисованным давным-давно на старой почерневшей доске.

Девичьи очи, по представлениям нашей старушки, дивными не бывают. Нет в них ничего божественного. (с.21)

Но мы с вами интересуемся не физическими характеристиками спектра. Нам ведь важно установить, каким образом постепенное обогащение человеческого опыта откладывалось в языке, и в частности в названиях цвета. То, что оранжевый и фиолетовый – довольно поздние слова в русском языке, показывает и само происхождение слов. Они не славянские, их заимствовали из французского языка в эпоху Петра I. (с.35)

Красна девица в былине и в сказке – красивая девушка, и вовсе не красная, а белая, белолицая (так понимали красоту наши предки). Это значение сохранилось в некоторых славянских языках, например в украинском и белорусском (с.39)

белый обозначало качество: прозрачный, светлый. В XI же веке, переводя жизнеописание Александра Македонского, древний русич отметил, что у Александра «едино око бело, а другое – черно», что явно не к добру, и действительно, светлое и темное переплелось в жизни полководца. (с.45)

Само слово время родственно глаголу вертеть и первоначально связывалось с изменением в пространстве. С тогдашнего языка на сегодняшний время можно перевести как вертун. Никакой разницы между верчением волчка и верчением времени наш далекий предок не видел. (с.60)

Рок же приходит в свой с-рок, иногда он существует сам по себе, но тогда рок головы ищет, то есть стремится на кого-нибудь пасть, кому-то доставить неприятность или беду. (с.61)

верста много позже, от борозды, идущей рядом с другой бороздой и равной ей, возникает значение пара, ровня. Древнерусские князья Борис и Глеб, сыновья Владимира Красно Солнышко, злодейски убитые родным братом, вовсе не были сверстниками, Глеб родился на много лет позже Бориса и в княжеской иерархии занимал самое последнее место. Тем не менее, в древнерусской литературе их называли не иначе, как «светозарная верста» – пара, равная в своей смерти. (с.70)

В светском обществе петровского времени и стали называть буем дурака. Но если уж слово спустилось на уровень эвфемизма – дело плохо. Стоило только дураку догадаться, что буй значит дурак – и тотчас слово исчезло. Ведь теперь за этим словом нельзя спрятать свое отношение к дураку. (с.78)

Древние русичи не разводили роз, но дикую розу, цвет шиповника они называли лепком. Лепок – лепый, красивый цветок. С появлением роз стало употребляться и их иноземное название, сначала в той форме, в какой ее услышали русские. Услышали же они о розе от поляков, которые этот цветок называют ружа, похоже на рожа. Так с XV века в русских рукописях появляется рожа: «Венчает нас рожами прежде нежели сгниют». (с.79)

Хозяина леса также не смели когда-то называть его полным именем (каким именно – спорный вопрос) и придумали ему прозвище медведь (поедающий мед). (с.94)

Если порыться в древних манускриптах, можно найти единственное и самое верное употребление этого слова, верное с точки зрения его происхождения. Например: «… повелел мниху (то есть монаху) ископати рылом сад». В этом предложении рыло – то, чем копают, роют землю: мотыга, лопата. (с.96-97) легко перенести значение с орудия труда на другой предмет по сходству в употреблении. Все, чем роет человек, – рыло. А то, чем роет, например, свинья, для которой рытье, можно сказать, является «профессиональным занятием»? Рыло? сначала рыло присвоили свинье, тут уж ничего не попишешь. Даже ироническую пословицу сложили: «И по рылу знать, что не простых свиней», очень употребительную и попавшую в художественную литературу, например, у Н.С. Лескова (с.99)

Об идиомах, или Что такое идиотизмы

Идиотизмами раньше называли идиомы – неразложимые сочетания слов. А потом термин показался неприличным, и его – заменили другим. (с.83)

О синтаксических связях, или Как горошина сидит на своем стебельке

Каждое слово в сочетании, как горошина в стручке, – на своем месте. Вот самая крупная, уже созрела, а по сторонам – помельче и посочнее. И каждая сидит на стебельке, не перекатывается без толку. (с.145)

Об именах собственных, или Как имена людей превратились в клички животных

Вася может быть и приятелем, и мальчиком, может быть и соседским котом. Было время, и не так давно, когда кошки считались дорогими и изысканными животными, их держали только господа, и Васями отнюдь не называли. Барбос же – определенно пес, большой и злой. Было также время, когда Барбос был известен как испанский разбойник из переводного романа, усатый и свирепый, какие-то свойства Барбоса-разбойника привели к популярности и распространению собачьей клички. Теперь, когда мы позабыли о старом переводном романе, Барбос для нас всего лишь сторожевой пес, хотя и не обязательно свирепый. (с.158)

О древних падежных формах, или Обиженные падежи и сказки

Помните, как обращалась к бедняге старику золотая рыбка? «Чего тебе надобно, старче?» Не старик, или старичок, или старина, а именно старче. Рыбка была волшебная, и, следовательно, очень древняя. И потому называла человека, к которому обращалась, по старинке, используя этот самый падеж – звательный. (с.147)

Обе обиженные судьбой формы – отложительный и местный падежи – находили все новые и новые возможности для отличения от побеждающих их родительного и изъяснительного. (с.153)

В некоторых диалектах совпадают творительный и дательный падежи (но лишь во множественном числе). Иногда такие формы попадают и в литературное произведение, вспомним с усам в сказке «Конек-Горбунок»: «Вдруг приходит дьявол сам с бородою и с усам». (с.155)

О падежах центральных и периферийных, или Кто здесь соучастник?

А знаете ли вы, что и творительный падеж также служит для выражения действующего лица (или действующего предмета)? Брат пишет огрызком… Однако имеется и отличие этого падежа от именительного: творительный передает только соучастие в действии. В нашем примере огрызок (карандаша) – действующий предмет, но без помощи брата он не способен был бы выступить в этой своей функции. (с.150)

О дательном самостоятельном, или О зернышке в колоске древнего предложения

«Солнцу встающу мы вышли в поле» (когда солнце вставало, мы вышли в поле).

Очень энергичный и краткий оборот, недаром М.В. Ломоносов призывал сохранить его в литературном русском языке. Придаточное предложение времени здесь как бы в зачатке, оно зернышком свернулось в колоске древнего предложения… (с.178-179)

О степенях дальности, или Что сберег язык милицейского протокола

На место трех степеней дальности пришли две: тот – этот. Правда, в качестве архаического долго еще сохранялась и основанная на прежней системе пара сей – оный. До середины прошлого века. Эта пара окончательно ушла из литературного и разговорного языка, и только язык милицейского протокола нет-нет да и помянет их, когда понадобится строго и педантично разграничить свидетеля (сей), пострадавшего (тот) и преступника (оный). Да очень грамотные люди, знающие древний язык, из озорства могут припомнить ушедшие в вечность формы. (с.164)

О старых двойственном и множественном числах, или Как в древности считали рога и копыта

С какой скрупулезностью киевский князь произвел подсчет рогов и копыт, когда-то касавшихся его тела! И при этом он вовсе не любовался своими страданиями, он просто не мог иначе. Он обязательно должен был указать, что у двух туров четыре рога, то есть много, а у лося два рога, но четыре ноги, а это значит – в одном случае двойственное, в другом – множественное число имени. Он не мог бы сказать: «ималъ есмь своими руками» – его высмеют! Даже у князя всего две руки, а не много рук, и множественное число вместо двойственного недопустимо. (с.190)

Об исторических чередованиях в отличие от фонетических, или О мушке в куске янтаря

О морфемных швах, или О чем сигналит звонок на пишущей машинке

Наши чередования, как звонок на пишущей машинке: звенит, значит, конец строки, начинай новую. Наткнулся на историческое чередование – значит, конец морфемы, начинается новая. Очень удобно для иностранца, изучающего русский язык. (с.214)

Цитаты приведены по: Колесов В.В. История русского языка в рассказах. – 3-е изд., перераб. – СПб.: Авалон, Азбука-классика, 2005. – 224 с.

Симуляция или нет? Почему некоторые ученые полагают, что наш мир нереален?

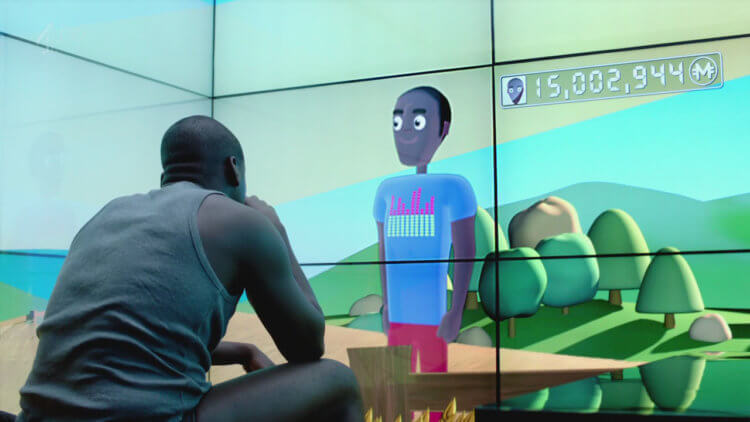

В одной из серий мультсериала «Рик и Морти» один из главных героев, будучи похищенным инопланетянами, попадает в ультра-высокотехнологичную компьютерную симуляцию и не замечает этого, продолжая заниматься привычными делами. Но может ли нечто подобное происходить с нами? Может ли быть так, что все, что мы видим, чувствуем, и слышим на самом деле нереально? В 2003 году профессор Оксфордского университета, шведский философ Ник Бостром написал статью, в которой привел аргументы в пользу того, что наш мир – компьютерная симуляция. По мнению Бострома, «если мы живем в симуляции, то наблюдаемая Вселенная – всего лишь крошечный кусочек того, что физически существует. Хотя мир, который мы видим, в некотором смысле «реален», на фундаментальном уровне реальности он не находится». Но неужели все в нашей Вселенной – от мельчайшего атома до самой большой галактики – не более чем компьютерный проект на жестком диске какого-то всемогущего существа?

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод Playtest.

Аргумент моделирования

Да, на первый взгляд представление о реальности как о компьютерной симуляции может показаться смехотворным. Но если вспомнить достижения человечества в области компьютерных игр, виртуальной реальности и робототехники (а некоторые игры сегодня настолько хорошо передают визуальные и физические свойства нашего мира), что вопрос о том, не живем ли в чем-то подобном больше не кажется бредом сумасшедшего.

В своей основополагающей статье 2003 года Ник Бостром впервые сформулировал «аргумент моделирования». Суть его заключается в том, что наша реальность на самом деле искусно смоделирована и управляется с помощью продвинутых компьютерных технологий. Шведский философ предположил, что развитые цивилизации, обладая технологиями с огромными вычислительными мощностями, могут запустить компьютерное моделирование своих предков – то есть нас с вами – и, учитывая сложность технологии, мы не будем знать, что на самом деле наш мир нереален.

Интересно и то, что всего за несколько десятилетий ученым удалось разработать устройства, способные изучать и имитировать многие основные характеристики человеческого интеллекта. Если вычислительная мощность продолжит расти по существующей траектории, возможно, наши потомки (или другая разумная жизнь) смогут легко создать симуляцию Вселенной.

Возможно, вся наша жизнь нереальна. Но мы никогда об этом не узнаем. Или нет?

Несколько известных ученых и философов выразили свою поддержку теории моделирования. Так, в 2016 году во время ежегодных дебатов в Американском музее естественной истории (Isaac Asimov Memorial Debate) астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон сказал, что шансы того, что наша Вселенной является моделируемой реальностью, составляют 50 на 50. Тайсон также указал на большой разрыв в интеллекте между шимпанзе и людьми – и это при том, что наши ДНК совпадают на 98%. Таким образом, существо, во много раз превосходящее нас по уровню интеллектуального развития, может как существовать, так и потенциально создать симуляцию нашего мира.

Еще один аргумент в пользу теории моделирования исходит от физика-теоретика Джеймса Гейтса из Мэрилендского университета, который изучает материю на уровне кварков – субатомных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны в ядрах атомов. По мнению ученого, кварки подчиняются правилам, которые в чем-то напоминают компьютерные коды, корректирующие ошибки в обработке данных. Правда, как именно эти «корректирующие коды», которые в реальном мире помогают работать браузерам, оказались в уравнениях о кварках, электронах и суперсимметрии остается загадкой.

В свою очередь космолог Алан Гут из Массачусетского технологического института предполагает, что Вселенная может реально существовать и одновременно являться лабораторным экспериментом. Согласно его гипотезе, наш мир создан неким сверхразумом, подобно тому, как биологи в лабораториях растят колонии микроорганизмов. В таком случае Вселенная, в которой проводился бы подобный эксперимент, осталась бы целой и невредимой. Новый мир образовался бы в отдельном пространственно-временном пузыре, который быстро отделился бы от материнской вселенной и потерял с ней контакт.

Тем не менее, какие бы удивительные и порой провокационные теории не выдвигали исследователи, почти невозможно доказать, что мы находимся в реальной вселенной, потому что любое «доказательство» может быть частью программы.

Природа реальности

Несмотря на солидные философские и теоретические аргументы, некоторые из которых изложены выше, в 2017 году команда исследователей из Оксфордского университета нашла достаточно убедительные доказательства того, что наша Вселенная – это нечто большее, чем мобильное приложение. Доказательства? Попытки смоделировать конкретные квантовые явления, такие как эффект Холла, быстро выходят из-под контроля – согласно работе, опубликованной в журнале Science Advances, моделирование всего нескольких сотен электронов с помощью квантового метода требует большего количества атомов, чем существует во Вселенной.

Кадр из мультсериала «Рик и Морти» в котором главные герои оказываются в симуляции, созданной пришельцами.

Но что же происходит, если допустить, что мы живем в симуляции? Некоторые эксперты предполагают, что по мере продолжения работы программы будут возникать проблемы — так сказать, сбои в матрице. Как пишет The New Yorker, некоторые философы, например Дэвид Чалмерс из Нью-Йоркского университета, предполагают, что все более странные события в «реальном» мире могут свидетельствовать о том, что наша Вселенная является чьей-то симуляцией. За пределами моделирования Вселенной эти события могут представлять собой расходящиеся «точки» в реальности. Таким образом, каждый выбор, каким бы незначительным он ни был, может создать свою собственную Вселенную.

И все же, в то время как странные события и странно упорядоченная природа фундаментальной математики указывают на возможность того, что наш мир – это компьютерная симуляция, недавние квантовые исследования предполагают, что Вселенная слишком сложна для моделирования. А как вы думаете, наша реальность и правда симуляция или есть еще более умопомрачительные теории? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье.