Все что касается войны

Эвакуация в военное время: как США и СССР спасали тысячи людей

Британский военный чиновник случайно раскрыл личные данные афганских переводчиков, работавших на Великобританию и скрывающихся от новых властей республики. Сотрудник министерства обороны по ошибке не воспользовался функцией скрытой копии. В результате все 250 человек, которым он разослал письмо, увидели адреса друг друга. Оплошность служащего может стоить жизни людям, не успевшим покинуть страну. Как проходила нашумевшая эвакуация в Афганистане? И кому удалось вывезти из чужой страны 14 тысяч соотечественников за 36 часов? Об этом рассказывает программа «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.

«Моральная катастрофа» в Афганистане

«Эвакуировали американских военных, посольства, спецслужбы. Остальные граждане были оставлены на произвол судьбы», – говорит офицер запаса спецназа военной разведки и эксперт по выживанию Олег Гегельский.

По его словам, американцы действовали согласно протоколу и заранее понимали, что не смогут вывезти всех желающих.

«Все было спланировано заранее. Чем полезнее человек, тем у него больше шансов. Что касается военных, то они все эвакуируются без исключения», – делится Олег Гегельский.

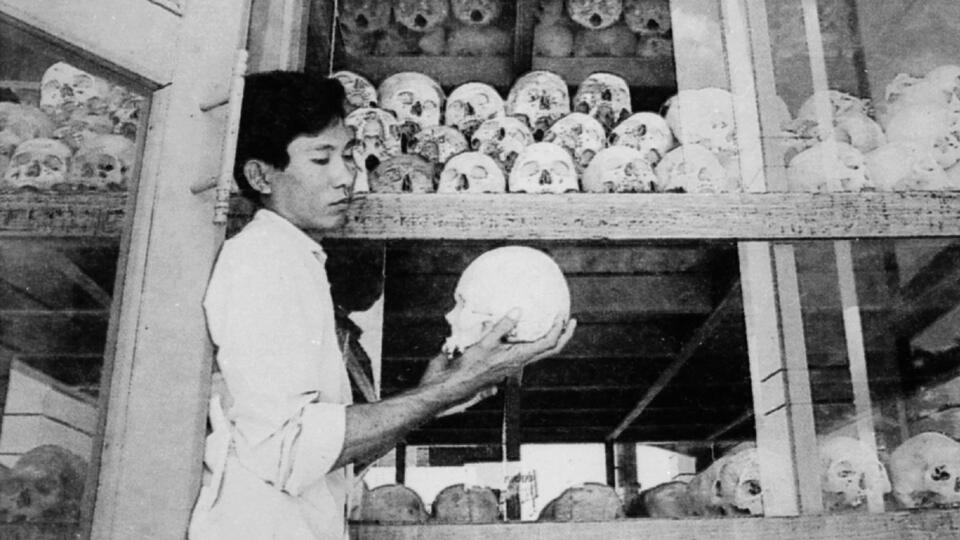

Камбоджийский провал

По такому же принципу американцы действовали в 1975 году в Камбодже после захвата власти красными кхмерами. Радикальные коммунисты установили военную диктатуру, устроив геноцид собственного народа. В опасности оказались миллионы мирных жителей и бывшее правительство. США прогнозировали такой исход и составили списки из четырех тысяч фамилий для эвакуации. Несколько десятков человек были американцами, остальные – гражданами Камбоджи. Массовая эвакуация из Пномпеня началась 12 апреля. Позже выяснилось, что США вывезли не четыре тысячи человек, а лишь 700.

«Выделили недостаточно сил и средств. В результате многие люди эвакуированы не были. Глава государства и его министры остались в серьезной опасности», – рассказывает историк Игорь Васильев.

Операция «Соломон»

Одной из самых эффективных эвакуаций в истории считается израильская операция «Соломон». Она началась 24 мая 1991 года после того, как эритрейские повстанцы свергли президента Эфиопии Менгисту Хайле Мариама. Опасность нависла над множеством эфиопских евреев, но власти Израиля всего за 36 часов смогли тайно вывезти из страны более 14 тысяч человек. Было задействовано 24 военно-транспортных самолета и 10 пассажирских.

«Самолеты взлетали из Эфиопии и садились в Израиле с промежутком 10–15 минут. В любых других обстоятельствах такая частота взлетов и посадок просто недопустима. Не дай Бог какой-то сбой – обязательно произойдет столкновение», – комментирует Олег Гегельский.

Но ни один человек не пострадал. Более того, во время операции «Соломон» поставили мировой рекорд: за один рейс на одном пассажирском самолете удалось вывезти 1122 человека.

«Из них 1087 зарегистрированных пассажиров, остальные проникли на борт тайком. По большей части это были дети, которых женщины приносили под платьем или в складках одежды», – поясняет Игорь Васильев.

Из Испании в СССР

Пожалуй, самая уникальная массовая эвакуация состоялась в 1930-х во время Гражданской войны в Испании. Франция, Великобритания и СССР вывозили с Пиренейского полуострова не своих граждан, а местных детей.

«Была необходима эвакуация не только тех, кто сражался против франкистов, но и их родственников, детей», – говорит Игорь Васильев

За два года из Испании эвакуировали 34 тысячи несовершеннолетних. Большую часть приняли французские приемные семьи. В Великобритании дети первое время жили в лагере для беженцев, позднее их тоже передали опекунам. А СССР подготовил для трех тысяч спасенных специальные детские дома. В апреле 1939-го Гражданская война в Испании закончилась победой Франсиско Франко. Почти все дети были возвращены, но Советский Союз на запрос ответил отказом. Только в 1957 году СССР и Испания подписали договор о возвращении эвакуированных. За 20 лет многие испанцы привыкли жить в России и репатриироваться не захотели. Одной из тех, кто остался, была Кармен Ориве-Абад. В Москве она вышла замуж за слесаря Бориса Харламова. В 1948-м у них родился сын Валерий, который стал одним из величайших хоккеистов планеты.

О невероятных событиях истории и современности, об удивительных изобретениях и явлениях вы можете узнать в программе «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным!

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

В какую сумму обошлись самые крупные войны за последние 100 лет

Война — это разрушительное явление, которое несёт только негатив. Некоторые могут возразить, что во время войны появляются изобретения, которые в дальнейшем делают жизнь людей лучше, вроде микроволновки, но это не компенсирует огромных потерь. Да и те же изобретения могли появиться и без войны, просто чуть позже.

Обычно, говоря о войнах, мы считаем только количество человеческих жертв. Но мало кто задумывается об экономическом ущербе, ведь он обычно отходит на второй план. Сегодня мы расскажем, в какую сумму обошлись самые крупные войны за последние 100 лет.

Первая мировая война

Первая мировая война ударила по экономике большинства стран Европы, принеся не только многомиллионные жертвы, но и серьёзные разрушения. Настолько серьёзные, что даже в 21 веке до сих пор находят места где-нибудь во Франции или Германии, где земля пропахана тоннами артиллерийских снарядов.

На момент завершения войны, согласно выводам экспертов, все военные траты составляли сумму от 185 до 208 миллиардов долларов. Если перевести эту сумму в доллары на сегодняшний день, то она составит 3,3 триллиона долларов. И это без учёта того ущерба, к которому привели годы постоянных артобстрелов, в том числе и ядами, превращавших поля и леса в постапокалиптические пустоши.

Сильнее всего бремя таких трат легло на экономику Германии, которая только в качестве военных расходов потратила 37 миллиардов долларов, что на сегодняшний день составляет примерно 700 миллиардов. Дополнительно на эту страну легли обязательства по репарациям пострадавшим странам согласно Версальскому договору, из-за чего в стране началась гиперинфляция, когда булка хлеба стоила более 400 миллиардов немецких марок.

Вторая мировая война

Вторая мировая война стала не только самым разрушительным, но и самым дорогим за всю историю человечества активным конфликтом, в котором только военные расходы оцениваются в 1,3 триллиона долларов на 1945 год, что с учётом инфляции сегодня равнялось бы 4,7 триллионам.

Интересно то, что военные расходы СССР, Германии и других активно воевавших в Европе стран, и понёсших наибольшие материальные потери, намного меньше той суммы, что потратили США. К примеру, военные траты СССР оцениваются в 192 миллиарда долларов, тогда как США потратили 341 миллиард.

Корейская война

Корейская война, длившаяся с 1950 по 1953 годы, де-юре была гражданской войной между Северной и Южной Кореей, но де-факто — это был один из эпизодов холодной войны, где, по сути, СССР и США обкатывали свои военные технологии.

Казалось бы, такому местному конфликту, который, по сути, был лишь гражданской войной в небольшой азиатской стране, не место в этом списке, но в ходе него погибли сотни тысяч людей, и он имел шансы перерасти в Третью мировую войну. Что касается военных трат, то они оцениваются в 30 миллиардов долларов, что сегодня соответствует более чем 300 миллиардам долларов. Выглядит намного скромнее, чем затраты в ходе Первой и Второй мировых войн, но не забывай, что в этом конфликте не было крупномасштабного открытого противостояния двух сверхдержав.

Война в Ираке

Вторжение в Ирак в 2003 году приписывают только США, но на самом деле это был конфликт, в котором участвовала международная коалиция, куда входило множество европейских стран. Эту войну можно назвать самой дорогой в 21 веке, ведь в общей сумме на неё было потрачено более 2 триллионов долларов. При этом большая часть расходов легла на бюджет США, который оплатил, по разным оценкам, от 1,1 до 1,3 триллиона долларов.

Некоторые эксперты называют и куда большие суммы, но в отличие от цифр Первой и Второй мировой войны, статьи расходов в Иракской войне весьма размытые. Всё дело в том, что этот конфликт считается одним из самых коррупционных и грязных, и немалая часть средств была либо распилена, либо передана радикальным группировкам.

Холодная война

Если опросить людей на тему того, какая война самая дорогая в истории человечества, они с высокой вероятностью назовут Вторую мировую, и будут правы. Но это если говорить о «горячих» конфликтах, тех, где стороны вели активные боевые действия.

Но, как оказывается, самым дорогим конфликтом 21 века является холодная война. Да, тот конфликт, где СССР и США лишь периодически сталкивались где-нибудь в Корее или Вьетнаме, делая вид, что их там нет, обошёлся миру, в современных деньгах, в более чем 10 триллионов долларов.

— Как вы оцениваете сложившуюся в мире эпидемиологическую ситуацию вызванную новой коронавирусной инфекцией, и каким видится вам сценарий ее дальнейшего развития?

— Доступная на сегодняшний день информация о глобальной эпидемиологической ситуации с инфекцией, вызванной новым коронавирусом COVID-19, позволяет предположить, что она не сложилась, а ее скажем так «сложили» с определенной целью, и что ситуацию умело «направляют» к этой цели.

Результаты сопоставления и сравнительного ретроспективного анализа различных документов, имеющихся в открытом доступе, свидетельствуют о том, что в течение как минимум последних 10-и лет, глобальная политика проводимая отдельными странами и рядом авторитетных международных организаций, велась с целью подготовить глобальное сообщество к процессу установления тотального и глобального контроля, который был запущен в конце 2019-го года и его уже не остановить дипломатией и переговорами.

Что же касается дальнейшего развития сценария эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией, то его могут предсказать только конструкторы COVID-19 и авторы сценария, который, судя по всему, был написан после разразившегося в 2008-ом году глобального финансового и экономического кризиса.

— Сегодня, многие специалисты в Армении и авторитетные эксперты ведущих международных организаций считают, что новый коронавирус — зоонозный и имеет естественное происхождение, которое обусловлено последовательными мутациями близкородственных коронавирусов, которые циркулируют в популяциях эндемичных в Китае видов летучих мышей, змей, или других животных.

По данным ФАО, ВОЗ и МEБ, более 60% существующих и 75% возникающих патогенов, поражающих людей, имеют животное происхождение. Однако, что касается COVID-19, то при всем уважении к мнению моих коллег в Армении и вне ее, я его не разделяю и считаю, что пока рано считать новый коронавирус зоонозным. По моему мнению, беспрецедентное развитие медико-биологической генной инженерии в течение последних 20-и лет ставит мировое научное сообщество перед необходимостью пересмотреть значение термина «зоонозный патоген».

Результаты научных исследований не оставляют сомнений в том, что COVID-19 имеет близкое родство с коронавирусами, циркулирующими в популяциях отдельных видов летучих мышей, однако в данном случае, доступная информация уже заставляет нас четко обозначить, что значат термины «зоонозный патоген» и «патоген животного происхождения».

Если бы COVID-19 имел естественное происхождение, то китайские ученые его бы уже выделили из популяций животных, являющихся хозяевами вируса в природе. Так-как такое выделение до сих пор не удалось, то утверждения о естественной природе нового коронавируса я рассматриваю как противоречащие общепризнанным основам эпидемиологии зоонозных патогенов в целом, и зоонозных коронавирусов в частности.

Что же касается пандемии, объявленной ВОЗ, то, по моему мнению, это объявление не искусственно, поскольку оно отражает реальный характер течения инфекции в мире, однако было очень запоздалым. Пандемию надо было объявлять, когда новая коронавирусная инфекция распространилась на территорию 10-и стран, и не ждать чтобы она охватила 110.

Я могу только предполагать, чего или кого ждали в ВОЗ, однако могу сказать, что озвучиваемые и активно распространяемые западными СМИ версии возникновения новой коронавирусной инфекции и ее распространения почти полностью отражают сценарий пандемии зоонозной вирусной инфекции X, o которой предупреждали эксперты ВОЗ еще в марте 2018-го года и призывали страны готовиться к ней.

Сейчас мы имеем дело с тем, о чем они предупреждали.

— ВОЗ и прежде объявляла пандемии инфекционных болезней таких как SARS, H1N1 и MERS, но ни одна из них не вызывала такого страха и паники во всем мире. В чем же отличие пандемии, вызванной COVID-19? Почему поднялась такая паника?

— Значительных отличий, как таковых, не много, и почти все они обусловлены в основном морфологическими и эпидемиологическими особенностями возбудителя.

Одна из этих особенностей — уровень фатальности, который вызывает страх как среди населения, так и в мире бизнеса. Этот страх умело подогревается определенными правительствами через подконтрольные им организации и СМИ с целью посеять страх и панику, которые и являются топливом механизма управления хаосом на национальном, региональном и глобальном уровнях.

По всей видимости, уровень страха и паники предыдущих пандемий был оценен как недостаточный для создания глобального хаоса и эффективного управления этим хаосом на глобальном уровне. Этот недостаток был учтен, проанализирован, и, по-видимому, успешно удален архитекторами возбудителя и авторами сценария пандемии зоонозной коронавирусной инфекции X, о которой предупреждали эксперты ВОЗ в марте 2018-го года.

Будучи сторонником доказательной медицины, я не верю в так называемую «теорию заговора», однако в такие совпадения тоже не верю и считаю, что на сегодняшний день есть достаточно данных для подозрений, что новый коронавирус хоть и имеет близкое родство с коронавирусами, циркулирующими в популяциях животных, однако может иметь антропогенное или техногенное происхождение.

Это мое личное заключение, которое основано, как на изучении многочисленных документов, опубликованных различными глобальными и региональными международными организациями в течение последних 10 лет, так и на профессиональном опыте.

Я знаю, что оно может многим не понравится, но после 1998-го года слишком уж много совпадений между геополитическими событиями и изменениями ситуации с заразными болезнями в мире. И если подвергнуть доступные данные многостороннему сравнительному анализу, то корреляция между ними становится очевидной даже для простого обывателя.

— Недавно в МИД Китая предположили, что COVID-19 в Ухань завезли американские военные. Слухи о том, что вирус был импортирован или вообще вырвался на свободу из биологической лаборатории, курсировали и раньше, но на официальном уровне такое сказано было впервые. В США обвинения опровергли, но Китай слов назад забирать не спешит…

Имея опыт работы в Китае, я далек от мысли, что МИД этой страны может официально озвучить даже предположения о том, что COVID-19 был создан в США, не имея на то веских оснований и определенных доказательств. В то же время, я считаю, что нельзя обвинять в преступлении против человечества кого бы то ни было без выверенных и четких доказательств.

Лично мне не хватает только лабораторного подтверждения того, что я считаю очевидным, и я искренне надеюсь, что это подтверждение будет в скором времени получено нашими российскими, китайскими, индийскими или иранскими коллегами.

В данном контексте следует также отметить, что китайские исследователи уже доказали: рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане не был первоисточником инфекции, и что так называемый «нулевой пациент» заразился не в Ухане, а в другом месте.

Основываясь на результатах анализа времени начала заражения людей новой коронавирусной инфекцией и ее дальнейшего распространения, китайские ученые установили, что распространение инфекции шло тремя маршрутами, а рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане, из-за царящей там антисанитарии, послужил всего лишь «эпидемиологической бомбой». Это неудивительно, так как город Ухань провинции Хубэй с 11 миллионами жителей является 7-ым по величине городом Китая.

В свою очередь, индийские ученые посредством филогенетического анализа нового коронавируса установили, что он состоит из вирусных частиц коронавирусов, циркулирующих в популяциях эндемичных в Китае змей, летучих мышей и вируса иммунодефицита человека. Имеющиеся научные данные указывают на то, что зарождение такого вируса без антропогенного фактора просто невозможно.

— Пандемия коронавируса COVID-19 заставила специалистов вспомнить о пандемических учениях «Событие 201», которые буквально за полтора месяца до обнаружения первого случая заражения COVID-19 в китайском Ухане провели в США. Их организовали в октябре в Нью-Йорке Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. На сайте Центра по безопасности здоровья университета говорится, что превращение эпидемий в пандемии с катастрофическим последствиями — лишь вопрос времени. При этом научное учреждение не является просто неким аналитическим агентством, а представляет из себя в том числе госпиталь и лабораторию в Балтиморе, где проводятся биологические исследования. Что вы можете сказать по поводу проводимых параллелей?

— Вы знаете, озвученные после этого мероприятия оценки и прогнозы вызвали немало разговоров, как среди специалистов здравоохранения, так и среди военных. Однако, перед проведением каких-либо параллелей, необходимо понять цели и задачи таких мероприятий в США. Для этого, надо изучить доктрину применения искусственного интеллекта в военных целях и ее 5 принципов.

В основу этих принципов легли нормы Вооружённых сил США, опирающиеся на Конституцию США, главу 10 Кодекса США, закон о войне, а также нормы ведения боевых действий. Доступные данные позволяют предположить, что в спектр этих действий по умолчанию входят все доступные инструменты, которые позволят ослабить, подчинить или поразить противника с помощью диверсий, а также моделирование ожидаемого и вероятного результата этих диверсий, их возможные последствия на национальном, региональном и глобальном уровнях, определение возможностей использования этих последствий в интересах США.

Что касается отмеченных вами организаций, то, по имеющимся у меня сведениям, они являются партнерами Пентагона по реализации военной программы, известной под названием «Система Человеческой Местности». Это всеобъемлющая программа, основанная на применении искусственного интеллекта в управлении глобальными геополитическими процессами и состоящая из множества компонентов. Эти компоненты реализуются посредством различных многопрофильных проектов, таких как «Минерва», «Тлеющие угли», и ряда других.

Я думаю, что в этих проектах Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и Фонд Билла и Мелинды Гейтс ответственны за действия многопрофильных проектов в области здравоохранения, в том числе за моделирование эпидемий и пандемий. Ведущую же роль в многопрофильном моделировании играет Национальный центр биотехнологической информации США, который функционирует в городе Вефезда штата Мэриленд и координирует работy многопрофильных проектов. Известно, что этим центром собираются также эпидемиологические данные, которые используются в моделировании сценариев вспышек, эпидемии и пандемии различных инфекций в странах-мишенях, с учетом свойств их возбудителей.

— То есть вы хотите сказать, что пандемия COVID-19 может использоваться в качестве инструмента влияния на глобальную геополитикy?

— К сожалению, и я все больше в этом убеждаюсь, и считаю, что возбудитель и сценарий текущей пандемии, равно как и ее последствия и действия определенных геополитических игроков в отношении других в условиях пандемии были предварительно рассчитаны и смоделированы. Вы знаете, Уильям Стюарт, бывший президент Британской ассоциации развития науки, в свое время сказал: «Первая мировая война была химической, Вторая мировая война была ядерной, и что третья мировая война, не дай Бог, будет биологической». Я не думаю, что сэр Стюарт был пророком — он определенно что-то знал.

Ситуация, которая сложилась в мире после вспышки этой пандемии сорвала все маски и выявила скрытые геополитические мотивы происходящего. Стало очевидным, что ООН бессильна не только перед лицом пандемии, но и перед странами, которые пытаются использовать создавшуюся ситуацию для расправы над своими геополитическими противниками или устрашения своих союзников, которые проявляют интерес к сотрудничеству с их геополитическими противниками.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду неприкрытое и непозволительное, в условиях пандемии, давление одних стран на другие, выкручивание рук их правительствам с целью продавливания собственных геополитических интересов. До объявления пандемии, я думал, что мишенью COVID-19 был Китай и Иран, однако происходящее наводит на мысль, что это «демонстрация мускулов», сродни той, какая была в свое время имела место в Хиросиме и Нагасаки, но уже на глобальном уровне.

Мне кажется, что она имеет целью посеять страх и панику среди народов мира, показать им, кто в этом мире реальный хозяин, и что произойдет с теми, кто в этом усомнится, или посмеет бросить ему вызов. Пока еще это делается ценой здоровья сотен тысяч и жизни десятков тысяч людей. Если верить статистике, то по последним данным COVID-19 уже поразил больше 300 тыс., и унёс жизни больше 12 тыс. людей, однако реальные цифры могут быть намного выше.

В то же время, несмотря на масштабы распространения инфекции, я считаю, что нет никаких причин для страха и паники, и что при прозрачном, слаженном и скоординированном сотрудничестве стран, она может быть локализована на всех уровнях. В этом отношении опыт Китая показателен. Что меня больше всего беспокоит, так это то, что после преодоления текущей пандемии, может вспыхнуть следующая, то есть эти пандемии будут продолжаться до тех пор, пока их бенефициары не достигнут своей вожделенной цели.

На сегодняшний день я знаю только один геополитический центр, который способен на такой ответ, и считаю, что все страны, которые хотят выжить в этой войне и выйти из нее с наименьшими потерями, должны консолидироваться вокруг него.

Все за сегодня

Политика

Экономика

Наука

Война и ВПК

Общество

ИноБлоги

Подкасты

Мультимедиа

Политика

New Statesman (США): как была выиграна Вторая мировая война

В 80-ю годовщину нападения нацистов на Советский Союз все еще бушуют споры о Восточном фронте и о том, во что обошлась поддержка, оказанная Сталину

К 80-летию операции «Барбаросса» появился новый цикл книг, статей и фильмов о масштабном вторжении Гитлера в Советский Союз 22 июня 1941 года. После того, как на протяжении большей части холодной войны Восточный фронт оставался на Западе в тени, он привлекает гораздо больше внимания со времен Горбачева, став для некоторых решающим театром Второй мировой войны. Именно в таком виде его сейчас представляют в путинской России.

Однако общенациональная память об этой войне, как и о любой другой, весьма избирательна. В Великобритании Вторая мировая война сосредоточена на «Нашем звездном часе» в 1940 году. Для американцев победу в 1941-1945 годах символизирует День высадки десанта союзников в Нормандии в июне 1944 года и кровопролитные сражения на островах Тихого океана, таких как Иводзима и Окинава. В Китае Великая Восточно-азиатская война начинается в 1937 или даже 1931 году и является частью более длительной борьбы с целью сопротивления японскому империализму и восстановления национального единства после многовекового подчинения Западу.

В июле 1945 года, когда Германия потерпела поражение, а Япония была на грани краха, сотрудники журнала «Тайм» (Time) в Нью-Йорке подготовили заглавную статью об оружии, которое обеспечило победу в войне. Их тематическая публикация была в основном посвящена радиолокации — обнаружению цели и определению расстояния до нее с помощью пульсирующей радиоволны и эха для расчета местоположения, расстояния и скорости объектов. В 1940 году победа в Битве за Британию была одержана благодаря использованию волн длиной более одного метра и громоздких синфазных антенных решеток с плоским отражателем. После капитуляции Франции в 1940 году англичане предоставили Америке (тогда еще нейтральной) результаты своих новаторских исследований в области микроволнового радара, который позволял осуществлять прием, используя вместо больших антенн небольшие вращающиеся тарелки. На основании этого Пентагон в рамках масштабной программы в Массачусетском технологическом институте (MIT) разработал миниатюрные системы для использования на кораблях и самолетах, которые имели решающее значение в битве за Атлантику в 1943 году и в воздушной войне над Германией, небо над которой было затянуто облаками, в 1944-1945 годах.

Но это доказывало, что эта главная статья так и не стала главной. 20 августа 1945 года «Тайм» опубликовал очень сжатый материал о радаре, а также иллюстрацию, первоначально предназначенную для обложки, в короткой статье, помещенной на странице 78. Зато журнал представил «событие настолько более грандиозное, что по сравнению с ним значение самой войны сократилось до второстепенного». Редакторы «Тайм» назвали статью просто — «Бомба» («The Bomb»).

Контекст

The American Spectator: нацистская Германия превратила СССР в мировую державу

Болгары: 22 июня Гитлер выполнил план Великобритании и США

Die Welt: депутат бундестага обвинила Германию в подготовке войны с Россией

Чжунго цзюньван: как СССР удалось сокрушить «непобедимую» армию Гитлера?

Трактовки самой войны сформировала холодная война. Полдюжины томов военных мемуаров Уинстона Черчилля, опубликованных с 1948 по 1954 год (после такого же количества книг о Великой войне), формально представляли собой взгляд с Даунинг-стрит, 10, поскольку в них были использованы записки и телеграммы, написанные им самим. Но благодаря своему привилегированному доступу он смог также использовать тысячи захваченных документов стран «Оси» и секретные британские и американские документы, на основе которых его помощники-аналитики подготовили подробные материалы об отдельных аспектах войны. В этих публикациях приводилось множество описаний военных и военно-морских операций, которые проводила Британия, например, Северо-Африканская кампания (Desert War) и битва за Атлантику. Но были также главы о морских сражениях США в Тихом океане, особенно в Коралловом море и на Мидуэе, хотя Черчилль практически не имел к ним никакого отношения.

Общее впечатление, согласно которому «на Восточном фронте все спокойно», было отчасти виной Советов. Сталин опустил над войной завесу молчания, чтобы избежать расследования своей собственной недальновидности, например, неспособности предвидеть нападение Германии в июне 1941 года. Общее число погибших в Советском Союзе было официально зафиксировано на уровне 7,5 миллиона человек (что достаточно много, чтобы подействовать отрезвляюще, но не настолько много, чтобы заставить задавать непростые вопросы), и в 1947 году Сталин исключил День Победы (9 мая) из списка государственных праздников. В нескольких фильмах, снятых о войне, в основном фигурировал он сам.

Однако после смерти Сталина в 1953 году Никита Хрущев поднял официальное число погибших до 20 миллионов и приписал победу не великому лидеру, а «величию духа и героизму» советского народа. При Леониде Брежневе, преемнике Хрущева, 20-я годовщина победы в 1945 году породила новый культ «Великой Отечественной войны» с открытием музеев в «Городах-героях», таких как Москва, Ленинград и Волгоград (Сталинград). Для режима, всеми силами пытавшегося сохранить легитимность, история партии и народа, объединенных в титанической борьбе, которая привела к краху Третьего рейха, стала для Советского Союза объединяющей национальной идеей.

По мере того как в эпоху разрядки СССР раскрывал информацию о войне, он также открывался Западу. Это было видно по знаковому британскому телесериалу 1973-1974 годов «Мир в состоянии войны» (The World at War), в котором сочетались яркие архивные кадры и убедительные интервью.

В сериале, снятом в то время, когда лидеры сверхдержав вели переговоры о заключении крупных соглашений по Берлину, Германии и ядерному оружию, отношение к Восточному фронту было серьезным. Три из его 26 60-минутных серий были полностью посвящены войне в России в 1941-1943 годах. Хотя события 1944-1945 годов трактовались не столь однозначно, никто из тех, кто смотрел эти первые серии, не мог усомниться в масштабности боевых действий и чудовищности страданий. Война в России, рассказ о которой озвучивал торжественным голосом Лоуренс Оливье (Laurence Olivier), была возведена до уровня огромной человеческой трагедии.

Все серии «Мира в состоянии войны», кроме одной, были показаны британской аудитории с единственным рекламным перерывом посередине. Исключением была 20-я серия о нацистской программе истребления евреев, которую показали без перерыва. Это свидетельствует об особом почтении, а название серии — «Геноцид», — указывают на то уникальное место, которое Холокост занял в памяти о войне в США и Западной Европе.

Этого не было в 1945 году, когда были освобождены концентрационные лагеря. Фотографии и киноматериалы, снятые в Берген-Бельзене и Бухенвальде, шокировали британскую и американскую аудиторию, но вместо того, чтобы выдвигать на первый план трагедию еврейского народа, они воспринимались как свидетельство того, что нацисты зверствовали в отношении всех без разбора. К тому же, это служило доказательством того, что это была «хорошая война», если использовать фразу, позже популяризированную американским писателем Стадсом Теркелем (Studs Terkel). И только в 1960-х годах, после судебных процессов над Адольфом Эйхманом (Adolf Eichmann) в Иерусалиме в 1961 году и над функционерами более низкого уровня во Франкфурте в 1963-1965 годах, исключительность программы «Эндлёзунг» (Endlösung) — запланированного нацистами «окончательного решения» «еврейской проблемы» — признали аксиомой.

К 1980-м годам в Великобритании и Америке прочно утвердилась идея «хорошей войны» — каждая страна избирательно сосредотачивалась на дорогих их сердцам моментах своей собственной истории. Масштабы борьбы Советской России теперь были признаны, но они не учитывались, кода шла речь о том, как была достигнута победа в этой войне. Но после распада СССР в 1991 году появились новые точки зрения не только в отношении холодной войны, но в отношении мировой войны, из кровавых недр которой эта холодная война вышла.

Статьи по теме

El País: день, когда Гитлер проиграл во Второй мировой войне

Polskie Radio: операция «Барбаросса» стала началом поражения Гитлера

УП: миф об «эффективном менеджменте» не выдержал проверки 1941 годом

Но, добавил он, споры «теперь ведутся о том, как Советский Союз одержал эту победу», и в этом вопросе «единого мнения нет». Разоблачительные материалы из советских архивов были «обоюдоострыми». Стали яснее не только героизм и стойкость миллионов советских граждан, но и преступления, совершенные многими из них от имени сталинского режима. Дисциплина поддерживалась приказами расстреливать солдат, дезертировавших или сдавшихся в плен, и лишать их семьи государственных пособий. Были сформированы «заградотряды», вооруженные пулеметами, чтобы расстреливать тех, кто отступал. Потом был массовый расстрел в Катыни. Подтверждением вины Сталина и его окружения в массовом расстреле около 20 тысяч польских офицеров и представителей интеллигенции стала публикация приказа о расстреле от 5 марта 1940 года, подписанного советским руководством. Это, наконец, позволило опровергнуть яростные заявления, сделанные Сталины в 1943 году о том, что этот расстрел является делом рук нацистов. Во время военного союза с СССР Черчилль и Рузвельт это заявление публично не оспаривали, хотя ни один из них не сомневался в истинных фактах. Министерство иностранных дел хранило это дипломатическое молчание на протяжении всей холодной войны, пока не оказалось в неловкой ситуации 1989 году, в период гласности Михаила Горбачева, когда русские признали вину СССР.

Не менее тревожными были исторические контр-нарративы из бывшей советской империи, освобожденной революциями, прошедшими в 1989 в странах Восточной Европы. Поскольку Советы заморозили или исказили исторические исследования и преподавание, события 1989 года позволили как следует изучить не только холодную войну, но и события, связанные с Первой мировой войной. (Только представьте себе, что в 1990-х годах мы в Британии внезапно смогли свободно и с открытыми архивами обсудить наше прошлое со времен Ллойда Джорджа, когда была раскрыта информация о миллионах смертей).

После 1917 года Финляндия, Польша и прибалтийские страны вели кровопролитные войны за независимость от России. Затем, во время Второй мировой войны, эти государства стали трофеями в битве нацистской Германии и СССР за региональное господство. Гитлеровская оккупация, хотя и была зверской по характеру, продолжалась всего несколько лет. А советские репрессии длились почти полвека. И в «войнах памяти», которые бушевали по всему региону с 1990-х годов, в доминирующей концепции о войне сталинская Россия считалась хищником, сопоставимым с гитлеровской Германией или того хуже.

В качестве примера возьмем «Бронзового солдата» в Таллине. Этот двухметровый памятник солдату в красноармейской форме был установлен в центре столицы Эстонии советскими властями в 1944 году в память об «освободителях Таллина». Но после освобождения Эстонии от этих «освободителей» в 1991 году «Бронзовый солдат» стал предметом споров — националисты выступали против него, а русское меньшинство считало его талисманом. В конце концов, после беспорядков, происходивших в апреле 2007 года, памятник перенесли на военное кладбище на окраине города. Вместо этого в 2009 году на таллинской площади Свободы была установлена колонна Победы, чтобы почтить память четырех тысяч эстонцев, погибших в войне за независимость от власти России в 1918-1920 годах. Это, наконец, позволило реализовать проект, начатый в 1930-х годах, но запрещенный в годы советской власти. Это была лишь одна из многих «войн памятников», которые шли в странах Балтии задолго до того, как в прошлом году памятник Эдварду Колстону (Edward Colston, работорговец XVII века — прим. перев.) сбросили в Бристольскую гавань.

Запад не особо интересовался подобными историями, но в 2010 году американский историк Тимоти Снайдер (Timothy Snyder) привлек всеобщее внимание своей книгой «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным» (Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin) о 14 миллионах мирных жителей, которые страдали от голода, были расстреляны и отравлены газом в Польше, Украине и Прибалтике в период с 1933 по 1945 год. Снайдер не утверждал о прямом моральном равенстве двух режимов, и он отметил, что около двух третей этих людей погибли по вине нацистской Германии. Но, объединив Гитлера и Сталина в одной книге как массовых убийц, напомнив англоязычным читателям о голоде, который Сталин устроил украинцам в 1933 году, и этим простым, леденящим душу названием «Кровавые земли», Снайдер нанес эти восточноевропейские районы массового истребления людей на ментальную карту Запада.

Однако любой намек на приравнивание двух режимов наталкивался на растущее в Европейском союзе убеждение в том, что в эпоху после окончания холодной войны важнейшим элементом «принадлежности к Европе», «европейства», является память о Холокосте. Геноцид евреев представлял собой абсолютное зло, при сравнении с которым можно определять терпимость и разнообразие в качестве отличительных ценностей современной западной демократии. В 1990-е годы ЕС призвал государства-члены утвердить годовщину освобождения Освенцима, 27 января, в качестве Дня памяти жертв Холокоста. В 1993 году был открыт Музей Холокоста в Вашингтоне. За этим последовало открытие подобных музеев или мемориалов по всей Америке и Европе (а в Берлине — рядом с Бранденбургскими воротами). Так что на Западе Холокост стали считать, как выразились социологи Даниэль Леви (Daniel Levy) и Натан Шнайдер (Natan Sznaider) «уникальным по отношению к прошлому и универсальным для будущего». Другими словами, «Холокост прошлого — это то, что произошло преимущественно с евреями, а Холокост будущего может произойти с кем угодно».

Однако многие в Восточной Европе выразили несогласие. В Пражской декларации 2008 года о совести Европы и коммунизме (The 2008 Prague Declaration on European Conscience and Communism) содержался призыв «признать, что многие преступления, совершенные во имя коммунизма, должны оцениваться как преступления против человечности, служащие предупреждением для будущих поколений, точно так же, как нацистские преступления оценивались во время Нюрнбергского процесса». Подтверждение документами злодеяний коммунистических режимов и память об их жертвах стали вопросом первостепенной важности в Восточной Европе, которой не позволялось отодвигать на задний план увековечение памяти жертв Холокоста. Как сказала польская писательница Мария Янион (Maria Janion), когда ее страна вступила в ЕС: «В Европу… да, но с нашими мертвыми». Учитывая такое огромное расхождение позиций между востоком и западом, не может быть никакой «общей европейской памяти» о Второй мировой войне или, уж точно, о Первой.

«Кровавые земли» занимают центральное место и в новой работе Шона МакМикина (Sean McMeekin) «Сталинская война» (Stalin’s War), в начале которой написано, что она посвящается «Жертвам». На 800 страницах текста, основанного на обширных международных исследованиях архивных материалов, он анализирует советскую политику в жанре резкой прозы. Его цель состоит в том, чтобы оспорить то, что в англоязычной литературе «глобальный конфликт 1939-1945 годов всегда был войной Гитлера», сосредоточив внимание на фюрере как «злодее, который придает борьбе смысл». Однако даже в Восточной Европе, не говоря уже о всей Азии, где Третий рейх не был воюющей стороной, «агрессия Германии оставила после себя гораздо меньший след, чем агрессия Сталина», которая оставила после себя наследие, десятилетиями сохраняющееся в Китае, Северной Корее и Вьетнаме. Макмикин признает, что «сводить воедино все войны, проходившие на земном шаре в период между японским вторжением в Маньчжурию в сентябре 1931 года и окончательной капитуляцией Японии в сентябре 1945 года, всегда было большим преувеличением», и что «еще большим преувеличением является обвинение во всех этих войнах одного человека». Но, продолжает он, «если мы действительно хотим найти общую, связующую нить, было бы гораздо разумнее выбрать кого-то, кто во время всех этих событий был жив и находился у власти». Название «Сталинская война» должно означать глобальную войну.

Маловероятно, что все читатели Макмикина поверят его широкой интерпретации. Он склоняется к мнению, которое было широко распространено среди консервативных американцев в 1941 году, что было бы лучше позволить Гитлеру и Сталину самим воевать до конца, и размышляет о том, мог ли исход «быть намного хуже, чем то, что произошло». Особенно едко он отзывается о предоставлении Советам помощи по Ленд-лизу без каких-либо условий.

Он обвиняет Черчилля в том, что тот «сделал все возможное, чтобы вооружить Сталина» в 1941 году «в ущерб собственным потребностям Британии, находившейся в военное время в отчаянном положении», называя это «импульсивным решением, столь же бескорыстным, сколь и стратегически безрассудным». И он удачно использует результаты подробных исследований военных историков, демонстрирующие, что влияние танков и самолетов союзников на Восточном фронте было более значительным, чем признавали советские историки, с обычным энтузиазмом делая вывод, что «непреложным историческим фактом является то, что одержать победу в битве под Сталинградом помог англо-американский капитализм».

В качестве классического примера подготовки производства он выделяет воздушную и подводную кампанию США в Тихом океане, которая помешала Японии использовать свои огромные ресурсы в 1941-1942 годах, особенно нефти из голландской Ост-Индии. Бомбардировки немецких и японских транспортных систем, особенно железнодорожных, также оказали разрушительное воздействие на поток сырья на заводы в 1944-1945 годах.

Кроме того, эти воздушные налеты затронули само производство, повредив ключевые заводы, а также географически рассредоточив заводы — даже под землей. В случае с Японией командование американских ВВС перестало требовать осуществлять прицельные бомбардировки, выбирая в качестве мишеней целые города. В результате бомбардировки Токио погибло около 100 тысяч человек, что больше, чем от взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. И огромное количество военной техники, предметов снабжения и личного состава было уничтожено в ходе воздушных атак союзников во время попыток перебросить их на германский и японский фронты. К концу 1944 года, утверждает О’Брайен, эти потери стали «катастрофическими», фактически лишив войска стран «Оси» возможности двигаться.

Яростный ревизионизм О’Брайена был воспринят всерьез даже специалистами по военным действиям советских войск. Но, как заметил один из них, Марк Харрисон (Mark Harrison), есть опасность того, что автор книги «Как была выиграна война» неоправданно вычеркнет Восточный фронт из истории.

«Движение и территория тесно связаны,… где-то должно было налажено производство технических боевых средств». Германия и Япония воевали с целью захвата территорий. У союзников ее уже было много. У американцев — в виде своих обширных территорий от Атлантики до Тихого океана, настолько безопасных, что за всю войну в результате действий противника на континентальной части США погибло всего шесть человек. У британцев — за счет стран, входивших в глобальную морскую империю, отношения с которыми были натянутыми, но никогда не разрывались, а также, что особенно важно, потому, что в 1940 году сама Британия не капитулировала. Поскольку путь подвоза из «Арсенала демократии» Рузвельта был защищен от подводных лодок, к концу 1943 года Британия стала важнейшей базой для американских сил (воздушной, морской и наземной), использовавшейся для нанесения ударов по гитлеровскому рейху. Без «Острова Черчилля» США, наверное, предпочли бы изоляционизм в духе стратегии «американской крепости».

Признание территориального императива, то есть, склонности к защите своих территорий, проливает иной свет и на то, что Макмикин называет «англо-американской щедростью и наивностью» при оказании помощи СССР в виде поставок. То, что Советский Союз не потерпел поражения и выстоял в 1941-1942 годы, дало Черчиллю и Рузвельту крайне необходимое время и обеспечило безопасность для наращивания своего производства и размещения его в ключевых точках во время мировой войны. А сражающийся Сталин с максимальной пользой использовал свои собственные ресурсы, местность и особенно рабочую силу, которые он, будучи жестоким диктатором, мог тратить с неприличной расточительностью до самого Берлина.

Все это, разумеется, не снимает вопросов, которые задает Макмикин о том, могли ли союзники оказывать помощь на дополнительных условиях, потребовав взамен чего-то большего, или почему Рузвельт и Черчилль так верили в Сталина. Но истина здесь находится на более глубоком уровне. Власть, как и природа, не терпит пустоты. При крахе одного великого государства обычно возникает пространство для подъема другого. Ценой того, как была одержана победа союзников, отчасти была советизированная Восточная Европа. Это остается одним из вызывающих беспокойство нравственных вопросов о «хорошей войне».

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.