Воздух мимо что значит

Воздух мимо что значит

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Внутренние вибрации тела и симптомы Кундалини Вознесения

Я подумала, что пришло время снова попытаться помочь большему количеству людей, которые сейчас активированы, чтобы лучше понять, что они испытывают и почему.

Я уже писала о многих симптомах Вознесения, о подъеме Кундалини и ее симптомах, а также о перепрограммировании тела и ума.

Суть в том, что все эти симптомы, все эти необычные переживания — один и тот же Процесс.

Все они являются симптомами Вознесения, симптомами Кундалини, потому что они — одно и ТО ЖЕ САМОЕ.

Что может быть лучше и быстрее для трансмутации всех наших низших частот и неразрешенных, поляризованных, подавленных, игнорируемых, раненых, пугающих, травмированных, непроработанных и нелюбимых частей, чем мощный алхимический огненный смерч, который возникает при подъеме Кундалини? Почему у огромного количества людей во всем мире сейчас происходит спонтанный, непредсказуемый подъем Кундалини?

Из-за планетарного и видового Процесса Вознесения. Почему сейчас в наших жизнях происходит Процесс Вознесения? Потому что цикл завершается, и пришло время вырваться на свободу и развиваться, выходя из многомерной негативности и подавления.

Чтобы помочь человечеству в этом быстром и сжатом эволюционном процессе, световые энергии высших измерений многократно высвобождаются в Волнах Света — подумайте о волнах энергии Водолея — из космоса, галактического центра Млечного Пути и нашего Солнца (через солнечные вспышки, солнечные ветры, солнечные бури и т. д.), чтобы заставить человечество и Землю интегрировать плотность и Дуальность, очистить, трансмутировать и трансформировать энергетически.

Другими словами, эволюционировать — то есть «возвыситься» — на более высокий уровень сознания, бытия и реальности.

СИМПТОМЫ КУНДАЛИНИ ВОЗНЕСЕНИЯ

У многих людей эти симптомы могут длиться многие годы. Другие люди проходят через них или только некоторые из них в более короткие периоды. Не бойтесь.

Есть намного больше симптомов, но вы должны иметь представление о том, насколько мощными, необычными и многомерными являются большинство симптомов Кундалини Вознесения. Что действительно важно во всем этом, что это происходит с вами и с возрастающим числом людей каждую минуту каждого дня и почему. Опять же, не бойтесь, потому что это позитивный знак нашего сжимающегося развития, нашего расширяющегося сознания и всех положительных вещей, которые естественно приходят вместе с этим.

Всё о дыхательном неврозе: что это, причины и признаки, методы лечения

Дыхательный невроз (гипервентиляционный синдром) — это разновидность нервно-психического расстройства, при котором возникает нарушение дыхательной функции, сопровождающееся ощущением нехватки воздуха. Острые формы дыхательного невроза (ДН) наблюдаются достаточно редко — по некоторым данным, не более 2% от общего числа случаев. Угрозы для жизни, как правило, они не представляют, хотя субъективно оцениваются как очень мучительные.

Гораздо чаще психоневрологам приходится сталкиваться с хроническими формами гипервентиляционного синдрома, которые ведут к множественным нарушениям в работе жизненно важных органов и, соответственно, снижению качества и прогнозируемой продолжительности жизни. По этой причине ДН нуждается в безотлагательной терапии, с предварительной дифференциацией патологии от других дыхательных заболеваний.

Механизм и причины

Дыхательная система является одной из немногих жизненно значимых систем человеческого тела, которая поддаётся сознательному регулированию. По своему желанию человек может не только делать вдох или выдох чаще или реже, но и формировать новые дыхательные привычки путём целенаправленных тренировок.

Именно эта связь с сознательной областью разума приводит к тому, что эмоциональное возбуждение увеличивает, а эмоциональное угнетение уменьшает частоту и глубину бессознательно выполняемого дыхания. По причине тесной взаимосвязи психоэмоциональной и дыхательной сфер некоторые переживания способны вызывать такие серьёзные нарушения в привычном ритме дыхания, как ДН.

В частности, к подобного рода переживаниям относятся страх, тревога, паника, истерический приступ, волнение и другие аналогичные эмоции, которые провоцируют биохимический дисбаланс содержания в крови кальция и магния, что приводит к нарушению работы дыхательных ферментов, обеспечивающих лёгочное кислородное окисление.

Результатом перечисленных процессов становится гипервентиляция лёгких — состояние, при котором уровень углекислого газа в крови снижается из-за чрезмерного его выделения. Недостаток CO₂ (гипокапния) вызывает увеличение уровня pH крови (алкалоз), обусловленное избыточным скоплением щелочных веществ.

Чем опасен высокий pH крови

Основной опасностью алкалоза является прогрессирующее угнетение активности дыхательного центра, вследствие чего возникает так называемый порочный круг, когда нарушения дыхательного ритма вызывают высокий pH крови, а высокий pH крови подавляет работу дыхательной системы.

Также алкалоз провоцирует и другие опасные расстройства:

Симптомы и диагностика

Острая форма ДН диагностической сложности не представляет в силу достаточно типичной клинической картины: на фоне эмоционального переживания у больных возникают нарушение дыхательного ритма и ощущение нехватки воздуха. Пациенты с острым ДН не могут осуществить вдох привычным образом, начинают паниковать из-за страха задохнуться и в итоге теряют сознание.

Различают три основные формы проявления острого ДН:

Признаки и диагностика хронического дыхательного невроза

При хроническом ДН симптоматика алкалоза выражена слабо, а основным признаком нарушения дыхания является одышка, к которой со временем пациенты приспосабливаются и потому длительное время могут не обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

К другим признакам хронических форм ДН относятся:

Поскольку перечисленные симптомы могут наблюдаться и при ряде других заболеваний, диагностика дыхательного невроза требует проведения уточняющих исследований:

Способы лечения

Лечение дыхательного невроза требует комплексной терапии медикаментозными и психотерапевтическими методами в сочетании с дыхательными упражнениями:

2. Приём антидепрессантов. Помогает уменьшить интенсивность негативных переживаний, депрессии, тревожных состояний и прочего. Назначать конкретный вид антидепрессантов может исключительно лечащий врач.

3. Баланс электролитов. Обеспечивается приёмом препаратов магния и кальция.

4. Аппаратная терапия. При помощи специальной аппаратуры пациентов обучают способам контроля таких физиологических процессов, как частота дыхания и расслабление мускулатуры.

5. Дыхательная гимнастика. Выработка правильных навыков дыхания посредством регулярного выполнения специальных дыхательных упражнений.

К числу вспомогательных методик можно отнести физиотерапию, расслабляющие ванны, аутогенную тренировку и общеоздоровительное санаторно-курортное лечение.

Первая помощь при остром дыхательном неврозе

Отдельно следует описать 4 правила первой помощи при развитии острого гипервентиляционного синдрома:

Прогнозы

Успешность лечения дыхательного невроза целиком определяется количеством усилий и стараний, которые приложит для этого больной. При условии строгого соблюдения предписаний врача невроз дыхательных путей полностью проходит в течение 3-6 месяцев, после чего больному остается лишь работать над повышением собственной стрессоустойчивости для избежания рецидивов патологии.

Что такое спонтанный пневмоторакс? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Поветкина А. П., хирурга со стажем в 10 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

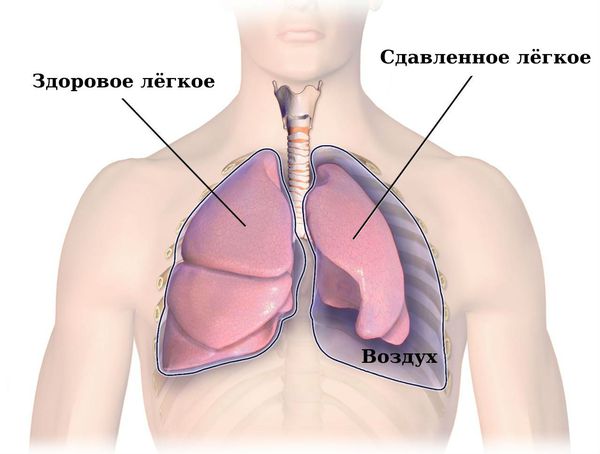

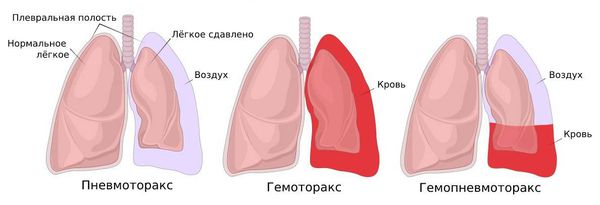

Спонтанный пневмоторакс — это скопление воздуха между лёгкими и грудной стенкой, не связанное с травмой, хирургическим вмешательством или иным воздействием на грудную клетку или лёгкое (например, баротравмой).

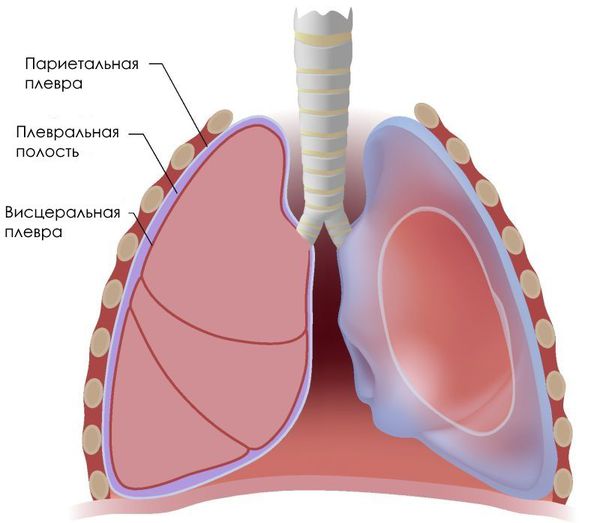

Щель между лёгкими и грудной стенкой называется плевральной полостью. Она покрыта плеврой — серозной оболочкой, которая состоит из двух листков: висцерального и париетального (пристеночного). Висцеральный листок покрывает лёгкие, а париетальный — внутреннюю стенку грудной клетки.

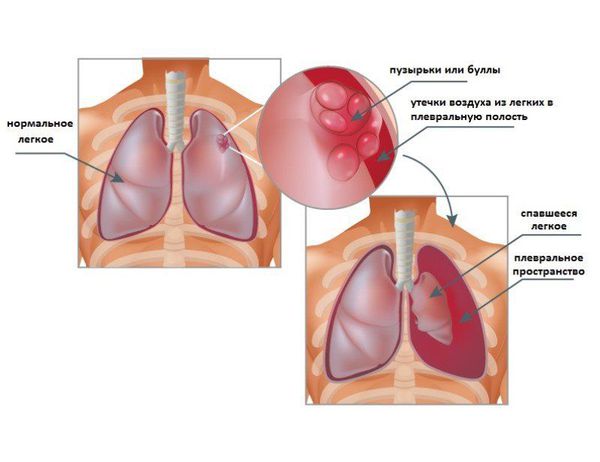

Можно представить, что плевра — это своего рода мешок, в который вдавлено лёгкое. Такая картина напоминает человека, сидящего в пуф-мешке. В норме этот мешок-плевра герметичный, давление в нём всегда ниже атмосферного, то есть отрицательное (в норме воздух там отсутствует). За счёт этого лёгкие всё время находятся в расправленном состоянии, полноценно наполняются вдыхаемым воздухом и кислородом и выделяют углекислый газ. При спонтанном пневмотораксе воздух из лёгких проникает в плевральную полость из-за нарушения целостности висцеральной плевры.

Факторы риска спонтанного пневмоторакса

Спонтанный пневмоторакс возникает без очевидной причины, но существуют некоторые факторы риска:

Катамениальный (менструальный) пневмоторакс

Иногда симптомами грудного эндометриоза служат боли в груди во время менструаций и в предменструальном периоде. Если очаги располагаются в бронхах, то синхронно с менструальными кровотечениями из половых путей может наблюдаться также кровохарканье. В тот же период (за сутки до начала менструации и в течение 72 часов после) возможно появление воздуха в плевральной полости — развитие пневмоторакса.

Симптомы спонтанного пневмоторакса

Чаще всего первым симптомом пневмоторакса является острая боль на стороне поражения и кашель. Непосредственно над плевральной полостью проходят нервы плечевого сплетения, поэтому боль может «отдавать» в плечо на стороне поражения. Но иногда пациенты просто чувствуют дискомфорт либо какое-то непонятное ощущение, которое обычно описывают как «клокотание в груди». Если пневмоторакс уже был, то многие пациенты сразу говорят: «У меня снова внутри воздух».

Если воздуха скопилось мало, то симптомов может практически не быть. Когда воздуха становится больше, повышается давление в плевральной полости, возникает учащённое сердцебиение (тахикардия), иногда вены на шее набухают и не спадаются, грудная клетка расширяется на стороне поражения, увеличиваются межрёберные промежутки.

Патогенез спонтанного пневмоторакса

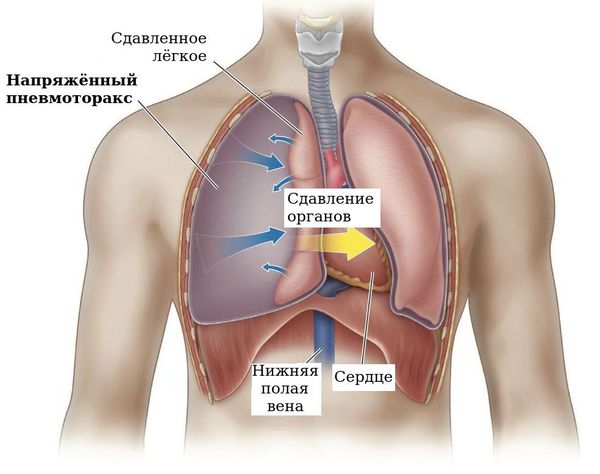

С увеличением количества воздуха в плевральной полости повышается и давление, лёгкое сжимается, в результате чего оно может перестать выполнять свою функцию. Лёгкое уже не может полноценно вентилироваться вдыхаемым воздухом и обеспечивать газообмен. Сдавливаются сердце и сосуды. Возникает порочный круг:

В последующем в спавшемся лёгком возникают воспалительные процессы, которые в ряде случаев могут носить необратимый характер.

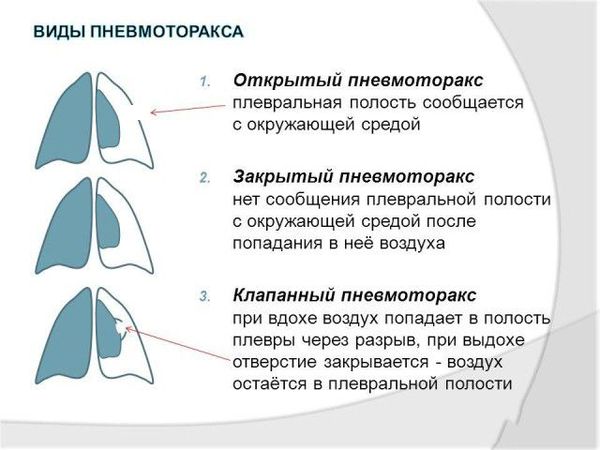

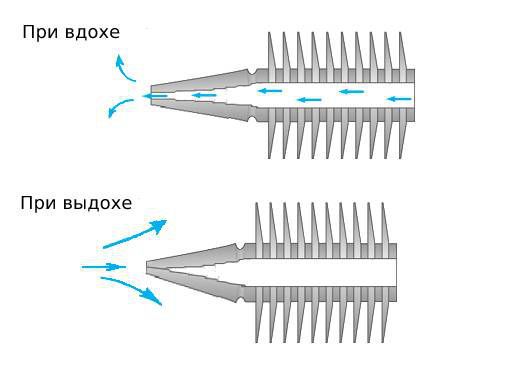

Иногда место, где произошёл разрыв плевры, работает как клапан, то есть воздух из лёгкого поступает в плевральную полость, а обратно не идёт. Такое состояние называется клапанный пневмоторакс, оно приводит к напряжённому пневмотораксу.

Патогенез катамениального пневмоторакса

Пути проникновения клеток эндометрия в грудную полость до конца не известны. Описаны случаи эндометриоза головного мозга, поэтому возможно метастатическое распространение с кровью.

Классификация и стадии развития спонтанного пневмоторакса

По наличию провоцирующего фактора:

По этиологии:

1. Первичный — это пневмоторакс, который случается без очевидных причин у прежде здоровых людей.

2. Вторичный — это пневмоторакс, возникающий на фоне имеющихся заболеваний, среди которых:

По механизму:

По кратности возникновения:

Имеет значение, когда возник рецидивный пневмоторакс (после консервативного лечения, дренирования или операции) и сколько эпизодов было до этого, потому что после каждого эпизода пневмоторакса в плевральной полости формируются всё новые и новые рубцовые изменения как плевры, так и лёгких, которые в дальнейшем в той или иной мере затрудняют лечение. Поэтому лечение пневмоторакса должно происходить своевременно и наиболее оптимальными методами.

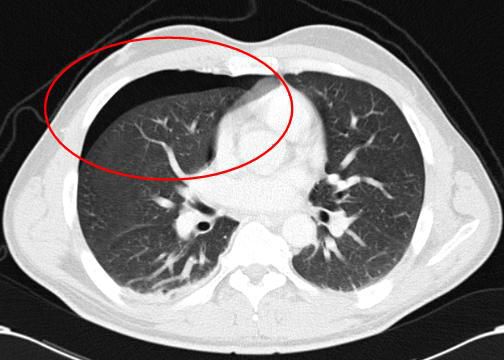

Тяжесть пневмоторакса определяется как общеклиническими проявлениями (степенью развития дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности), так и степенью коллапса лёгкого, которую выявляют по данным рентгенографии либо компьютерной томографии органов грудной клетки. По степени коллапса лёгкого выделяют:

Как правило, при верхушечном и малом пневмотораксе общее состояние организма практически не страдает, и в этой ситуации возможно консервативное лечение.

Классификация по стороне поражения. Всего в организме человека две плевральных полости, которые в норме не сообщаются между собой, поэтому в зависимости от того, где скопился воздух, различают:

По наличию осложнений:

В национальных клинических рекомендациях по лечению спонтанного пневмоторакса представлена такая классификация [48] :

Осложнения спонтанного пневмоторакса

Напряжённый пневмоторакс требует экстренного хирургического вмешательства — пункции плевральной полости. Пункция позволяет как можно скорее вывести воздух из плевральной полости и снизить давление, иначе такое состояние может в считанные минуты привести к смерти.

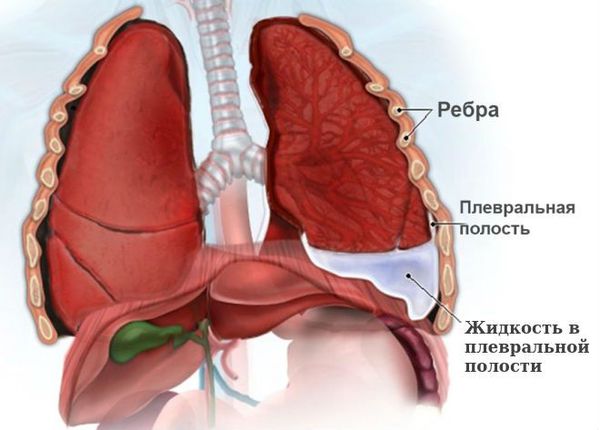

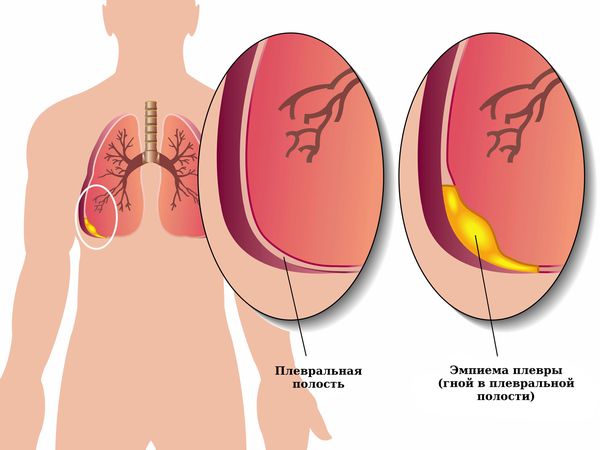

Если пневмоторакс не лечить, то на фоне нерасправленного лёгкого может прогрессировать воспаление плевры, в плевральной полости скапливается жидкость (гидропневмоторакс), возникает экссудативный плеврит, т. е. воспаление плевры с выделением жидкости. Появление жидкости на фоне воспаления плевры можно расценивать как начальную стадию эмпиемы плевры — появления гноя в плевральной полости.

Со временем в прозрачной жидкости в плевральной полости скапливается воспалительный белок — фибрин. Если инфекция не присоединяется, то фибрин замещается соединительной тканью, формируются спайки.

Если к жидкости присоединяется инфекция, которая может попасть из верхних дыхательных путей, то фибрин нагнаивается и формируется эмпиема плевры. Сочетание воздуха с гноем в плевральной полости называется пиопневмотораксом. Это тяжёлое заболевание, при котором образующиеся в результате гнойного воспаления токсины всасываются в кровь и разносятся по всему организму. Возникает общая интоксикация и сепсис, при котором страдают все органы и ткани.

Лечение эмпиемы плевры может быть разным, однако ткани лёгкого всё равно замещаются соединительной тканью, даже в большей степени, чем при воспалении без нагноения, и функция лёгких страдает. У ослабленных пациентов эмпиема плевры может прогрессировать и привести к смерти.

Пневмомедиастинум — проникновение воздуха в область вокруг сердца и магистральных сосудов — обычно тоже разрешается без последствий, однако иногда возможно развитие состояния, напоминающего напряжённый пневмоторакс: напряжённый пневмомедиастинум. При этом воздух под большим давлением скапливается в средостении, сдавливая сердце и сосуды, что может привести к остановке сердечной деятельности и смерти.

Диагностика спонтанного пневмоторакса

У пациентов и врачей всех специальностей должна быть настороженность по отношению к спонтанному пневмотораксу. Появление внезапных болей в грудной клетке, кашля, одышки, учащённого сердцебиения — это повод обратиться к врачу.

Анамнез

Сведения о заболеваниях лёгких и дыхательной системы в прошлом, о наличии факторов риска, системных заболеваний, операций на плевральной полости и лёгких являются ценной информацией.

Осмотр и физикальное обследование

При развитии подкожной эмфиземы будет сглаженность кожных контуров на грудной стенке, в области надключичных ямок или на шее.

При перкуссии (постукивании по грудной клетке) звук на стороне пневмоторакса, напротив, будет усилен и носить «коробочный оттенок».

Аускультация (выслушивание с помощью фонендоскопа) выявит ослабление дыхания на стороне пневмоторакса. Учащение пульса также один из частых признаков болезни.

Инструментальная диагностика

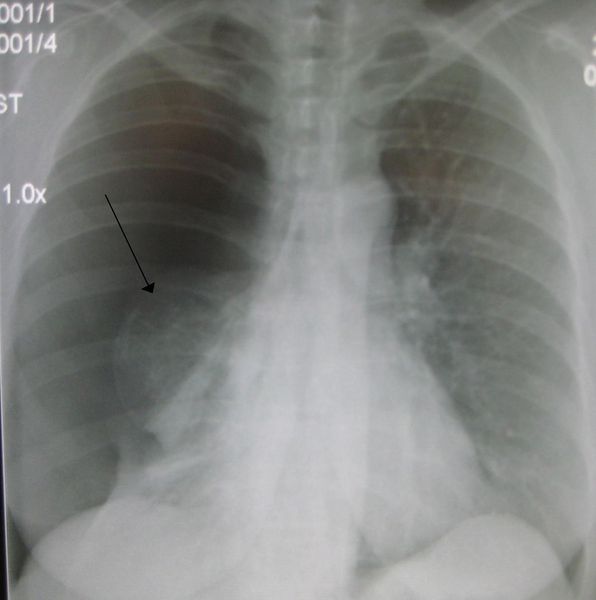

Основной инструментальный метод исследования, который выполняется на первом этапе диагностики — это рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях. Делается два снимка на вдохе: один во фронтальной проекции («ансфас»), другой в боковой проекции («профиль») тем боком, на стороне которого предполагается пневмоторакс.

Как правило, контрастирование при проведении КТ не используют, если того не требуют особые обстоятельства, например обнаружение новообразования в лёгких или средостении или подозрение на тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА).

Лабораторная диагностика

При развитии спонтанного неосложнённого пневмоторакса у практически здорового человека изменений в лабораторных анализах крови и мочи, как правило, не происходит. Однако всегда необходимо выполнять полный первичный лабораторный скрининг, который помогает выявить скрытые заболевания либо оценить степень компенсации сопутствующих болезней. Результаты лабораторных исследований являются «отправной точкой» для оценки динамики состояния пациента.

Дифференциальная диагностика

В первую очередь это все острые нарушения дыхания, которые в короткий промежуток времени могут привести к смерти пациента, а также заболевания сердца, особенно инфаркт миокарда.

Первичные заболевания лёгких и плевры могут сопровождаться признаками спонтанного пневмоторакса: пневмония, плеврит и т. д.

Лечение спонтанного пневмоторакса

Лечение спонтанного пневмоторакса преследует четыре цели:

При вторичном пневмотораксе необходимо лечение основного заболевания у пульмонолога, ревматолога паразитолога или инфекциониста. Спонтанный пневмоторакс проявляется как осложнение, поэтому роль торакального хирурга здесь больше имеет вспомогательный характер.

Консервативное лечение

Консервативное лечение допустимо при наличии двух условий:

Если есть боль, то назначаются анальгетики. Помогает кислородотерапия: если в среднем воздух из плевральной полости всасывается плеврой со скоростью 2 % в сутки, то при ингаляции кислородной смесью этот процесс ускоряется в 4 раза.

Плевральная пункция

Плевральную пункцию выполняют под местной анестезией, выраженных болей во время процедуры не возникает. Пациенты обычно хорошо переносят эту процедуру.

Дренирование плевральной полости

В настоящее время существуют специальные системы, сочетающие в себе небольшую иглу, в которую вставляется мягкий катетер. Благодаря этому при проколе грудной стенки сразу устанавливается катетер. После этого игла убирается и можно безопасно, без риска поранить иглой лёгкое откачать воздух из плевральной полости.

Если такой системы нет, то при откачивании воздуха с использованием иглы есть риск повредить лёгкое, так как оно будет расправляться и приблизится к грудной стенке и, соответственно, к игле. Кроме этого, после обычной пункции понять, есть ли рецидив пневмоторакса, можно только при выполнении контрольной рентгенограммы или по ухудшению состояния пациента. Другие методы осмотра носят вспомогательный характер, так как после пункции остатки воздуха в плевральной полости ещё сохраняются и можно обнаружить признаки пневмоторакса. Также известно, что при повторных пункциях успеха удаётся добиться лишь в одной трети случаев. Поэтому рекомендуется выполнять дренирование плевральной полости c помощью катетера.

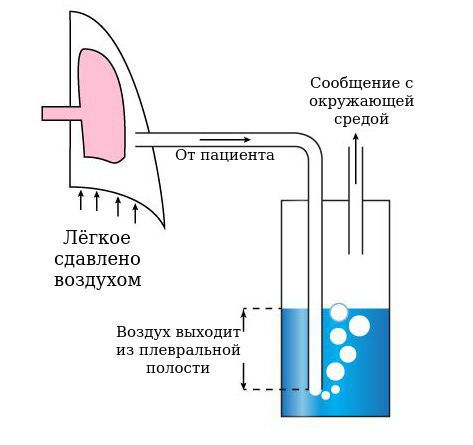

Как уже было описано выше, через специальную иглу, которая служит стилетом-проводником, в плевральную полость устанавливается катетер диаметром менее 3 мм и фиксируется к коже. К катетеру присоединяется трубка, которая подключается к банке с водой. Конец трубки опускается под воду. Из банки выходит другая трубка, которая делает банку негерметичной, то есть сообщает полость банки с окружающей средой. Таким образом создаётся водный клапан, который выпускает воздух из плевральной полости и не даёт ему всосаться обратно. Чтобы ускорить процесс, банка присоединяется к активному аспиратору-отсосу, который откачивает воздух и создаёт отрицательное давление в плевральной полости, за счёт чего лёгкое расправляется.

Если же по прошествии трёх суток воздух поступает, то показано проведение хирургического лечения.

Хирургическое лечение

В редких случаях, если пациент ослаблен, имеет множество тяжёлых сопутствующих заболеваний, сами лёгкие сильно изменены (например, при хронической обструктивной болезни лёгких), решается вопрос о применении малоинвазивной помощи — установке бронхоблокатора.

Недостатком такого лечения является то, что клапан можно установить только на 10-14 дней, иногда он смещается, не всегда удаётся найти тот бронх, из которого происходит утечка воздуха.

Радикальным лечением спонтанного пневмоторакса считается атипичная резекция лёгкого и субтотальная плеврэктомия.

Всё больше клинических данных показывают, что химический плевродез — это простой и безопасный метод лечения спонтанного пневмоторакса. Тальк иногда вызывает системное воспаление и дыхательную недостаточность, однако такие побочные эффекты, как правило, связаны с высокими дозами склерозанта и мелким размером частиц.

Три основных метода, обеспечивающих выполнение атипичной резекции лёгкого и плеврэктомии:

Лечение катамениального (менструального) пневмоторакса

Особую категорию составляют пациентки с катамениальным пневмотораксом. Они должны проходить лечение у гинеколога. Считается, что радикальное лечение катамениального пневмоторакса возможно только при подавлении менструальной функции. Если женщина в дальнейшем не планирует беременность, то решается вопрос о перевязке маточных труб.

При наличии дефектов в диафрагме существует несколько методов хирургического вмешательства.

Все операции выполняются под общей анестезией с использованием раздельной интубации, которая позволяет отключить лёгкое на той стороне, где проводится вмешательство.

Если на контрольной рентгенограмме отсутствуют признаки пневмоторакса и наличия жидкости в плевральной полости, дренажи удаляются и пациент выписывается домой.

Послеоперационный период

Швы снимаются на 5 сутки после удаления последнего дренажа. Минимум на месяц после операции необходимо ограничить физическую нагрузку. На этот же период рекомендован особый охранительный режим. Нельзя переохлаждаться и простужаться.

Через три месяца рекомендуется проведение контрольной КТ органов грудной клетки с последующей консультацией торакального хирурга и определением дальнейшей тактики лечения.

Возможные послеоперационные осложнения

При использовании современных технологий хирургические доступы имеют минимальные размеры. У пациентов с нарушением свёртываемости крови иногда встречаются гематомы, которые, как правило, рассасываются самостоятельно и не требуют хирургических вмешательств.

Нагноения со стороны операционных ран также случаются редко, как правило, у ослабленных пациентов с иммунодефицитом и сахарным диабетом. Это особая категория больных, требующая другого подхода в лечении.

У пациентов, перенёсших множество рецидивов пневмоторакса и имеющих выраженные спаечные сращения и рубцовые изменения со стороны плевры, возможна повышенная кровоточивость во время операции. После операции иногда количество раневого отделяемого больше, чем у пациентов с непродолжительной историей заболевания. Чтобы предупредить скопление раневого отделяемого и формирования сгустков крови в плевральной полости, у данных пациентов длительно (до недели) проводится активная аспирация, обеспечивающая санацию плевральной полости и надёжную фиксацию лёгкого к грудной стенке.

Как правило, инфекционные осложнения со стороны плевральной полости при первичном спонтанном пневмотораксе не возникают. Исключения составляют также пациенты с сахарным диабетом и тяжёлым иммунодефицитом.

Прогноз. Профилактика

Таким образом, своевременное хирургическое лечение позволяет достигнуть хорошего результата и предотвратить неожиданные проблемы в дальнейшем.

Чтобы предотвратить развитие спонтанного пневмоторакса, необходимо избегать факторов риска, которые способствуют его возникновению. В первую очередь это касается курения.

Для людей, которые часто совершают перелёты или погружаются под воду, существуют особые указания.

Спонтанный пневмоторакс и перелёты

Если пневмоторакс возник в полёте, то своевременно оказать необходимую медицинскую помощь, как правило, невозможно. Единственный выход для пациента — постараться успокоиться, принять полусидячее положение, спокойно дышать, обеспечить доступ к кислороду.

Если всё-таки воздушные поездки неизбежны, то пациентам, у которых ранее был пневмоторакс либо имеется буллёзная эмфизема лёгких, необходимо обсудить с торакальным хирургом плановое хирургическое лечение, чтобы обезопасить себя в дальнейшем.

Спонтанный пневмоторакс и погружение под воду

Наличие спонтанного пневмоторакса в анамнезе является абсолютным противопоказанием для погружений под воду. Уже на глубине 1,5 м лёгкие начинают испытывать повышенную нагрузку, а при погружении на 10 м объём лёгких сокращается вдвое. Возникновение пневмоторакса в таких условиях с большой вероятностью может привести к смерти.

Погружения разрешены только пациентам, у которых был травматический пневмоторакс и нет проблем с лёгкими и плеврой, что может стать причиной рецидива пневмоторакса. В этом случает перед планируемыми погружениями всё-таки следует проконсультироваться у торакального хирурга и выполнить рентгенографию органов грудной клетки, чтобы исключить остаточный пневмоторакс.

Если же пациент всё-таки хочет совершать погружения при наличии риска развития спонтанного пневмоторакса, то необходимо также рассмотреть вопрос о проведении хирургического лечения.