Волнистость в чем измеряется

Техдиагностика-приборы неразрушающего контроля: твердомеры, профилометры, толщиномеры.

Измерение шероховатости и волнистости поверхности

Под шероховатостью поверхности понимают совокупность микронеровностей (с относительно малыми шагами), находящихся на данной поверхности и рассматриваемых на определенной (базовой) длине.

Волнистость (волнообразное искривление поверхности) — совокупность периодических, более или менее регулярно повторяющихся и близких по размеру чередующихся возвышений и впадин. Волнистость занимает промежуточное положение между отклонениями геометрической формы (конусность, овальность и т. п.) и шероховатостью поверхности.

Физико-механические свойства поверхностного слоя определяются структурой, твердостью, остаточными напряжениями, характером изменения свойств по глубине.

Качество обработанной поверхности детали во многом завис от операций окончательной обработки.

Шероховатость и волнистость поверхности оказывают значительное влияние на такие важные эксплуатационные свойства деталей машин, как износостойкость, усталостная прочность, контактная жесткость, антикоррозионная стойкость и др.

Вследствие шероховатости и волнистости сопрягаемых поверхностей фактическая площадь контакта значительно меньше номинальной, что ведет к увеличению удельных давлений, нарушению масляной пленки, разрушению и деформированию выступающих неровностей, поэтому грубые поверхности имеют низкую износостойкость. Наличие микронеровностей вызывает концентрацию напряжений во впадинах гребешков, что приводит к появлению трещин и снижает прочность деталей (особенно работающих при знакопеременных нагрузках).

Шероховатость сопрягаемых поверхностей определяет контактную жесткость сопряжения. При увеличении шероховатости поверхностей контактная жесткость снижается. Так, изменение высоты микронеровностей направляющих металлорежущих станков с 5..7 до 10. 12 мкм снижает контактную жесткость в 3 раза.

Шероховатости после обработки оказывают значительное влияние на коррозионную стойкость деталей в атмосферных условиях. Очаги коррозии образуются в первую очередь во впадинах. Чем чище обработана поверхность, тем выше ее коррозионная стойкость. Правда, при работе деталей в агрессивных средах шероховатость поверхности незначительно влияет на коррозионную стойкость.

Микронеровности (шероховатости) оказывают также большое влияние на стабильность подвижных и неподвижных посадок. В результате износа трущихся поверхностей возможно изменение посадок (увеличение зазора). Это может произойти не только в течение длительной эксплуатации, но и в период приработки, когда происходят особенно интенсивный износ и деформирование микронеровностей (до 65. 70 % их высоты). Надежность неподвижных посадок выше при более низкой шероховатости сопрягаемых поверхностей.

Кроме того, шероховатость поверхности оказывает влияние на условия смазки, герметичность сальников и другие характеристики поверхностей и сопряжений.

Следует, однако, иметь в виду, что чрезмерные требования к шероховатости поверхностей приводят к усложнению и удорожанию технологии изготовления деталей и во многих случаях являются бесполезными с точки зрения улучшения эксплуатационных свойств детали. Так, для деталей подвижных соединений в зависимости от условий работы имеются свои оптимальные значения шероховатости поверхности. При более грубой поверхности деталей происходит их усиленный износ, а при более чистой поверхности шероховатость после короткого периода работы снижается до оптимальной.

Применяют следующие основные способы определения шероховатости поверхности: по эталонам; приборами, основанными на ощупывании поверхности алмазной иглой; оптическими приборами; при помощи слепков.

Принцип действия профилометра TR210 основан на ощупывании профиля поверхности алмазной иглой, перемещаемой в направлении измерения. Прибор снабжен головкой с алмазной иглой, которую вручную перемещают по исследуемой поверхности со скоростью 10. 20 мм/с. Головка состоит из постоянного магнита, в поле которого расположены подвижный сердечник и обмотка. Из-за неровностей поверхности стержень с алмазной иглой и подвижным сердечником совершает небольшие вертикальные колебания, преодолевая некоторое сопротивление плоских пружин. В результате в обмотке возникает микроток, который поступает в усилитель, а затем в гальванометр, который оттарирован на величину Ra, мкм. На профилометре все результаты сохраняются в память прибора, в следующих параметрах: Ra, Rz, Ry, Rq.

Волнистость поверхности измеряют на профилографах (при этом увеличивают базовую длину замеров и применяют более тупую алмазную иглу), а также на специальных приборах. В некоторых случаях волнистость оценивают на оптиметрах и микронными индикаторами.

Взаимосвязь точности и шероховатости поверхности. Обычно определенной точности деталей примерно соответствует определенная шероховатость поверхности:

Волнистость поверхности

Волнистость поверхности

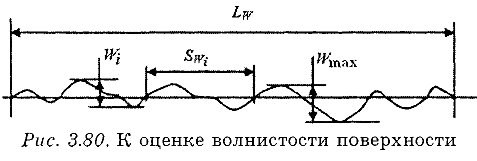

Волнистость поверхности — совокупность периодически повторяющихся неровностей, у которых расстояние между соседними вершинами или впадинами превышает базовую длину

При этом профилограмму фильтруют, исключая присутствие шероховатости и отклонения формы поверхности. Эта фильтрация может осуществляться механическим путем (использование щупа первичного преобразователя профилографа-профилометра соответствующего радиуса), либо электрическим путем с использованием набора соответствующих фильтров, пропускающих синусоидальные сигналы определенных частот и амплитуд.

Волнистость нормируется тремя параметрами

Длина линии измерения

Высота волнистости

где

Высоту волнистости определяют либо на длине линии измерения волнистости

Предельные значения

Наибольшая высота волнистости

Средний шаг волнистости

Контроль параметров шероховатости поверхностей

Контроль параметров шероховатости поверхностей можно производить органолептическим и инструментальным методами. Органолептический контроль осуществляется с помощью образов шероховатости поверхностей (образцов сравнения) или с помощью образцовых деталей. Инструментальный метод контроля реализуется с помощью приборов для измерения параметров шероховатости поверхностей. Контроль параметров шероховатости поверхности с помощью образцов сравнения или образцовых деталей чаще всего осуществляют непосредственно на рабочем месте путем визуального сравнения или на ощупь.

Согласно ГОСТ 9378-75 образцы сравнения имеют прямолинейное, дугообразное или перекрещивающееся дугообразное направление неровностей, а их рабочие поверхности (поверхности сравнения) имеют цилиндрическую выпуклую, цилиндрическую вогнутую или плоскую форму.

Допущенные к применению образцы шероховатости поверхности должны иметь одинаковый цвет и блеск по всей рабочей поверхности и быть размагничены.

Образцы шероховатости комплектуются в наборы по видам обработки и материалам, из которых они изготовлены. Применяют также отдельные образцы. Значения параметров шероховатости образцов, входящих в набор, виды обработки образцов и материалы указываются в паспорте, прилагаемом к набору.

На каждый образец наносится значение параметра шероховатости

При сравнении поверхностей детали и образца невооруженным глазом удовлетворительная точность оценки шероховатости поверхности контролируемой детали обычно достигается при

Что касается применения инструментального метода контроля, то в настоящее время для измерения параметров шероховатости поверхностей наибольшее распространение на практике получили контактные (щуповые) приборы последовательного преобразования профиля (профилографы, иро-филометры и профилографы-профилометры) и бесконтактные оптические приборы одновременного преобразования профиля (микроинтерферометры, приборы светового и теневого сечения, а также растровые измерительные микроскопы).

Контактные измерительные приборы последовательного преобразования профиля являются самыми совершенными приборами для измерения параметров шероховатости поверхности, позволяющими измерять все параметры шероховатости поверхности, регламентированные ГОСТ 2789-73. В зависимости от функциональных возможностей приборы данной классификационной группы подразделяются на профилографы, профилометры и профилографы-профилометры.

Профиллограф — контактный щуповой прибор, предназначенный для регистрации координат точек профиля измеряемой поверхности (записи профилограммы поверхности).

Профилометр — контактный щуповой прибор, предназначенный для определения числовых значений параметров шероховатости поверхности.

Профилограф-профилометр — контактный щуповой прибор, предназначенный для регистрации координат точек профиля измеряемой поверхности и определения числовых значений параметров шероховатости поверхности.

Принцип действия контактных измерительных приборов последовательного преобразования профиля основан на ощупывании исследуемой поверхности алмазной иглой с очень малым радиусом кривизны при вершине (от 2 до 10 мкм) и преобразовании с помощью некоторого измерительного преобразователя электрического принципа действия механических колебаний иглы в пропорциональные изменения электрического напряжения.

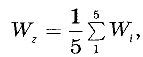

В качестве таких измерительных преобразователей в широко используемых на практике приборах данной группы нашли применение в основном индуктивные и механотронные преобразователи. Принципиальная схема прибора с индуктивным измерительным преобразователем представлена на рис. 3.81.

Магнитную систему измерительного преобразователя прибора образуют сдвоенный Ш — образный магнитный сердечник 4 с двумя катушками индуктивности 3 и якорь 2. Катушки преобразователя и две половины первичной обмотки входного дифференциального трансформатора 6 составляют электрический мост, питание которого осуществляется от генератора 5 синусоидального напряжения частотой 10 кГц. Алмазная ощупывающая игла 1 со щупом закреплена на якоре 2 дифференциального индуктивного преобразователя. Сила воздействия иглы 1 на контролируемую поверхность 7 регулируется пружиной 11. Магнитная система жестко закреплена в корпусе преобразователя и защищена экраном.

В процессе измерения преобразователь с помощью механизма привода перемещается параллельно контролируемой поверхности. Алмазная игла, ощупывая неровности объекта контроля, вместе с якорем совершает колебания. Сигнал, снимаемый с катушек индуктивности, зависит от зазора между сердечником и колеблющимся якорем. Выходные сигналы мостовой измерительной схемы поступают в электронный блок профилографа-профилометра, где производится их автоматическая обработка. Завершающими элементами измерительной цепи являются отсчетное и записывающее устройства, служащие для отображения измерительной информации.

Основу любого мехаиотрониого измерительного преобразователя составляет механотрон, представляющий собой электровакуумный прибор, управление силой электронного или ионного тока в котором осуществляется непосредственно механическим перемещением его электродов, связанных с алмазной ощупывающей иглой профилографа-профилометра. Механотроны, обладая высокой чувствительностью и сравнительной простотой устройства, оказались недостаточно надежными в работе и в последних моделях профилографов-профилометров их стали заменять индуктивными преобразователями.

Бесконтактные оптические приборы одновременного преобразования профиля позволяют измерять параметры шероховатости

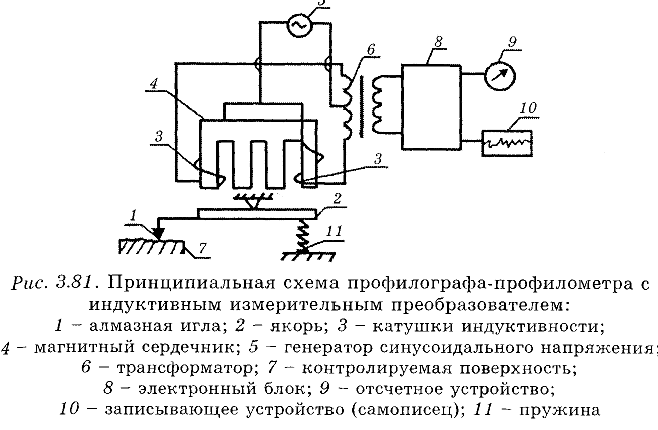

Принцип действия интерференционных приборов для измерения параметров шероховатости поверхности основан на использовании явления интерференции света, отраженного от исследуемой поверхности, и зависимости формы образующихся интервенционных полос от параметров неровностей исследуемой поверхности.

Изображение поверхности вместе с интерференционными полосами (схема участка интерферограммы поверхности показана на рис. 3.82) рассматривается через окуляр.

С помощью окулярного микрометра находят отношение величины

где

Измерив ординаты пяти высших и пяти низших точек от * средней линии профиля, можно определить параметр шероховатости

Интерференционные приборы позволяют измерять параметры неровностей поверхностей, высота которых не превышает приблизительно 1 мкм. Верхний предел измерения определяется в основном глубиной изображения интерферометра, которая зависит от апертуры объектива и увеличения прибора.

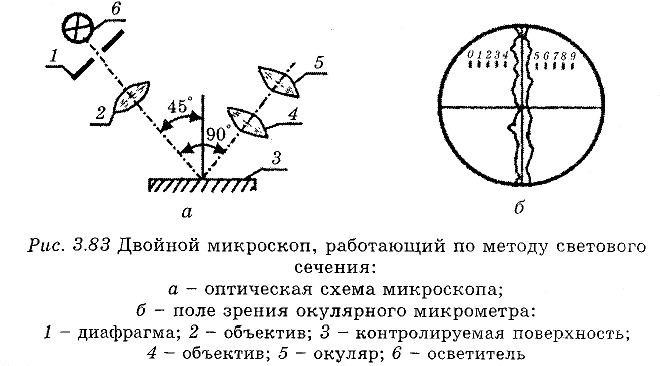

Принцип действия приборов светового сечения основан на получении изображения профиля исследуемой поверхности с помощью наклонно направленного к этой поверхности светового пучка.

Принципиальная оптическая схема двойного микроскопа, который работает по методу светового сечения, показана на рис. 3.83.

Световой пучок проходит через диафрагму с узкой щелью 1, объектив 2 ив виде узкого светового пучка падает на исследуемую поверхность 3. Угол наклона падающего светового пучка по отношению к исследуемой поверхности равен 45°. Под действием неровностей световая полоска, образующаяся на исследуемой поверхности, искривляется. Форма световой полоски соответствует форме профиля исследуемой поверхности. Изображение искривленной полоски объективом 4 микроскопа наблюдения проектируется в фокальную плоскость окуляра 5. Вид поля зрения микроскопа показан на рис. 3.83, б. Величину шероховатости поверхности определяют визуально (с помощью окулярного микроскопа) или фотоэлектрическим методом (с помощью фотонасадки).

Приборы такого типа имеют небольшое поле зрения и не в состоянии охватить требуемую базовую длину, поэтому с их помощью шероховатость оценивают на участках, меньших чем базовая длина, что является недостатком этих приборов. Этот недостаток частично устраняется за счет использования сменных объективов с различным увеличением.

Принцип действия приборов теневого сечения аналогичен принципу действия приборов светового сечения. В приборах теневого сечения рассматривается тень, искривленная неровностями поверхности. Тень создается ножом, прикладываемым к проверяемой поверхности.

Принцип действия растровых измерительных микроскопов основан на явлении образования муаровых полос при наложении изображений элементов двух периодических структур (направленных следов обработки и дифракционной решетки). При наличии неровностей муаровые полосы искривляются. Высоту микронеровностей определяют по степени искривления муаровых полос.

Растровые микроскопы предназначены в основном для измерения параметров неровностей на наружных поверхностях с преимущественно направленными следами обработки. Такие микроскопы позволяют также измерять высоту ступенек, глубину штрихов и рисок, толщину пленок.

Для измерения параметров шероховатости труднодоступных внутренних поверхностей, а также поверхностей деталей без снятия их со станка применяют иммерсионно-репликовые интерферометры. На приборах такого типа рассматривают не саму поверхность, а ее отпечаток (реплику).

Эта лекция взята со страницы лекций по нормированию точности:

Возможно эти страницы вам помогут:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

ШЕРОХОВАТОСТЬ И ВОЛНИСТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ШЕРОХОВАТОСТЬ И ВОЛНИСТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Реальная поверхность, ограничивающая деталь, в отличие от номинальной – геометрически правильной и «гладкой» – имеет сложный профиль, характеризующийся микро- и макрогеометрией. К микрогеометрии реальной поверхности относят шероховатость. Волнистость занимает промежуточное положение между макрогеометрией и микрогеометрией, поскольку высотные параметры близки к шероховатости, а шаговые – к макрогеометрии.

Под шероховатостью поверхности понимают совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенную с помощью базовой длины. Базовую длину стандарт определяет как длину базовой линии, используемой для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхности. Базовая линия имеет идеальную геометрическую форму, соответствующую номинальному профилю рассматриваемой поверхности. Она может быть прямой, дугой окружности, или иметь иную форму, которая определяется нормальным сечением номинальной поверхности плоскостью.

Шероховатость поверхности описывают характеристиками и параметрами микронеровностей профиля, получаемого путем сечения реальной поверхности плоскостью, направленной по нормали к ней. В случае, когда к реальной поверхности может быть проведено множество нормальных секущих плоскостей, выбирают сечение, имеющее максимальные параметры шероховатости, если направление измерения шероховатости не оговорено специально. Так к номинально плоской поверхности секущие плоскости могут быть проведены в любом нормальном направлении, а к номинально цилиндрической – либо через ось, либо перпендикулярно к ней.

Параметры шероховатости оценивают с использованием системы координат, одной из осей которой является средняя линия профиля m (рис.1).

Средней линией профиля m называется базовая линия, имеющая форму номинального профиля поверхности и делящая действительный профиль так, что в пределах базовой длины сумма квадратов расстояний y1…yi точек профиля до этой линии минимальна. На профилограмме, представляющей реальный профиль, средняя линия профиля проходит таким образом, что площади между контуром профиля и линией m, расположенные выше и ниже средней линии в пределах длины l, должны быть равны между собой.

Числовые значения базовой длины l по ГОСТ 2789-73 выбирают из ряда значений, мм: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,80; 2,5; 8; 25. Выбор базовой длины приходится увязывать со значениями параметров шероховатости оцениваемого профиля. Недостаточная длина не обеспечит представительности оценки параметров, а слишком большая – приведет к искажению оценки параметров из-за влияния макрогеометрии.

Характеристики и параметры шероховатости поверхностей устанавливает ГОСТ 2789-73, требования которого распространяются на поверхности изделий независимо от их материала и способа изготовления (исключение составляют ворсистые, пористые и аналогичные поверхности). При определении параметров шероховатости местные дефекты поверхности (раковины, трещины, вмятины, царапины и т.д.) из рассмотрения исключаются.

Стандарт устанавливает для количественной оценки шероховатости шесть параметров: три высотных (Ra, Rz, Rmax), два шаговых (Sm, S) и параметр tр, характеризующий относительную опорную длину профиля.

Рис. 1. Профиль поверхности (к определению параметров шероховатости)

Наибольшая высота неровностей профиля (Rmax) определяется расстоянием между линией выступов профиля и линией его впадин в пределах базовой длины:

Rmax = yрmax + yvmax,

где yрmax – высота наибольшего выступа профиля;

yvmax – глубина наибольшей впадины профиля.

Линия выступов профиля – линия, эквидистантная его средней линии, проходящая через высшую точку профиля в пределах базовой длины. Линия впадин профиля строится аналогично, но проходит через самую низко расположенную точку профиля.

Среднее арифметическое отклонение профиля (Ra) определяется как среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины:

где l – базовая длина, на которой оценивается значение параметров шероховатости;

n – число выбранных точек профиля на базовой длине.

Числовые значения Ra по ГОСТ 2789-73 приведены в табл. 1. Жирным шрифтом выделены предпочтительные значения.