Во что верить атеисту

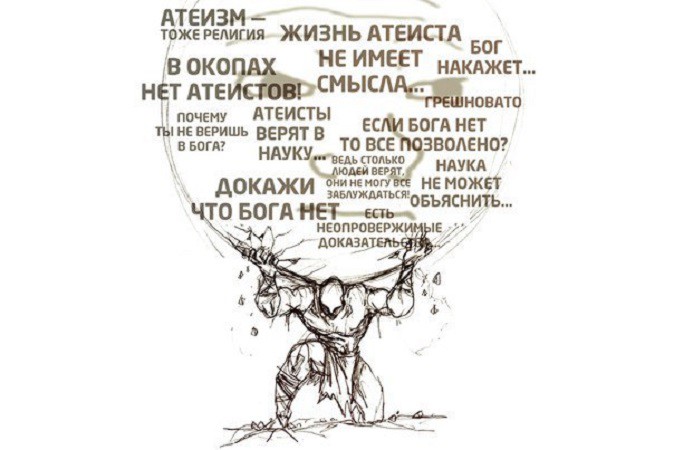

Атеизм в вопросах и ответах.

1. Почему ты не веришь в бога?

Зачастую первый вопрос, который задают человеку, когда узнают, что он атеист. Причина должна быть для того, чтоб что-то делать, а не наоборот. Тем более, если речь о решениях, способных полностью изменить мировоззрение человека и как следствие – его жизнь. Согласитесь, к формированию своего образа мышления нужно отнестись серьезно. Когда автору задают подобный вопрос, он часто спрашивает, почему мой собеседник не верит в Сета / Зевса / Вишну? У многих верующих этот вопрос вызывает смех или недоумение. Ответ все же весьма прост – нужны весомые основания.

2. Докажите, что бога нет!

Один из самых популярных аргументов у верующих. На самом деле бремя доказательства существования бога лежит на утверждающем. Бертран Рассел, английский философ и математик доказал это, используя аналогию, которая стала известна, как Чайник Рассела. Ее суть такова: если кто-то станет утверждать, что на орбите Земли вращается маленький чайник, который невозможно обнаружить любыми приборами, никто не сможет опровергнуть такое заявление. Тогда этот кто-то может заявить, что раз утверждение невозможно опровергнуть, никто не должен сомневаться в его истинности. Такая логика ошибочна. Другими словами, есть случаи, когда нельзя доказать отсутствие чего-либо. И вопрос о существовании бога к ним относится. Вряд ли кто из верующих воспримет всерьёз идею вращающегося чайника на орбите Земли. И это правильно, поскольку нелогично будет поверить в это лишь потому, что нет доказательств обратного. Из этого следует, что бремя доказательства лежит на утверждающем.

Американский астроном, астрофизик и популяризатор науки Карл Саган сформулировал эту мысль немного иначе: «Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств».

3. Атеисты верят в отсутствие бога.

5. Если бога нет, а я в него верю, я ничего не теряю. Но если бог есть, а я в него не верю, я теряю всё.

6. Жизнь атеиста не имеет смысла, так как он считает свое существование случайностью.

То, что для некоторых служение богу есть смыслом жизни, не означает, что другие не могут найти смысл жизни в чем-то другом. Очень эгоистично считать, что Ваш путь в жизни единственный правильный, а все другие априори бессмысленны. Автор не считает, что человеку обязательно искать смысл исключительно там, где ему указывает религия или кто-то другой, кроме него самого.

Кто сам в себе носит солнце и жизнь, не станет искать света на стороне. (Ромен Роллан)

7. Если бога нет, то все позволено?

Один из главных вопросов в романе “Братья Карамазовы” Федора Достоевского.

Этот вопрос часто подразумевает, что индивиды, не ограниченные божественными законами, не смогут различить понятия добра и зла, соответственно ничто их не удержит от того, чтоб причинить зло другим. В противовес ставятся трансцендентные источники морали, такие как Библия. Следует сразу заметить, что в Библии понятия добра из зла весьма субъективные.

Встречный вопрос. В каком случае один и тот же человек будет опаснее: будучи атеистом, чьи действия ограничены собственной совестью и убеждениями, или верующим, чью совесть заменил бог, который способен простить худшее злодеяние, если его искренне попросить об этом? Вряд ли найдется однозначный ответ на этот вопрос, но уже понятно, что ситуация не настолько проста, как кажется.

Существует множество примеров убийств на религиозной почве и совершали их во имя бога, будучи полностью уверены, что это то, чего хочет бог.

Возникает также вопрос, неужели верующие люди не делают зла только потому, что боятся наказания, а добро делают потому, что ждут награды за это? Автор не убивает людей не потому, что боится наказания (бога, государства и т.д.), а потому, что считает убийство неприемлемым. И ему для понимания этого не нужны советы какого-то божества.

А что говорит статистика? Из этого исследования следует, что атеистов среди заключенных США 0.07% при том, что их количество в стране доходит до 10%. Грандиозная разница в 140 с лишним раз. Еще одна статья. Следует также напомнить, что самое большое пожертвование на благотворительность в истории человечества было сделано атеистом, а именно бизнесменом и филантропом Уорреном Баффетом.

8. Нет атеистов в окопах под огнем!

Нет, есть. Достаточно ознакомиться с воспоминаниями ветеранов войны (например, вот этим интереснейшим рассказом). И даже если бы не было, то это бы никоим образом не служило доказательством неправоты атеизма, а только иллюстрацией того, что людям свойственно бояться смерти и пытаться избавиться от этого страха, в том числе используя самообман.

9. Бог помогает мне жить, и я без него не смог бы сделать то и это.

Нет ничего странного нет в том, что в тяжелые моменты человек пытается получить защиту и поддержку всеми доступными способами. Но речь идет об эффекте плацебо. Иллюзия может помогать, даже если она существует исключительно в головах людей. Безусловно, слабому человеку легче пройти через испытания, если он уверен, что на его стороне могущественная сила, что после смерти его ждет рай. Вера в бога для многих является опорой сознанию, необходимой, чтоб выдержать несправедливость реального мира, его жестокость. В этом нет ничего странного, если учесть чудовищное бремя, которое несет понимание трагизма человеческой природы.

Атеисту никто не дает подобных обещаний, он не ждет помощи от бога. Бывает сложно принять мир таким, как он есть, отбросить веру в светлое будущее после смерти, но это честная позиция.

10. Многие ученые когда-то верили в бога.

До того, как наука смогла объяснить, как появилась жизнь, многие ученые в самом деле использовали для этого бога. Но ни позиция всего ученого мира сама по себе, ни тем более позиция конкретных ученых не может быть аргументом в пользу существования (или несуществования) бога. Такую логическую ошибку называют апелляцией к авторитету.

11. Наука не может объяснить все.

Наука не может объяснить все, но это не значит, что можно заполнять пробелы небылицами по своему вкусу (Дара О’Бриен)

Ведь если пока нет никакого объяснения тому или иному явлению, то может лучше воздержаться от спекуляций на эту тему? Раньше большую часть неизвестного было принято списывать на богов, например, считалось, что молния признак их гнева. Со временем неизвестного становится все меньше и меньше, теперь понятно, откуда берется молния. Так может стоит поучиться на ошибках прошлого?

Если незнание природы дало начало богам, то познание её должно уничтожить их (Поль Анри Гольбах)

12. А если бог сделал религию противоречивой и нелогичной, чтоб испытать твою веру?

Несмотря на то, что исключить такое невозможно, такое утверждения не нужно принимать всерьёз по нескольким причинам. Во-первых, трудно представить, что бог ставит доверчивость и слепую веру выше разума. Неужели это те качества, которые ценятся им превыше других? Во-вторых, с таким самым успехом можно утверждать, что мир создал летающий розовый слоник и отсутствие доказательств объясняется желанием этого слоника, чтобы человечество пришло к нему с помощью веры.

Не лишним будет упомянуть критерий Поппера, который используется для того, чтоб узнать научна ли конкретная эмпирическая теория. Критерий гласит, что научная теория не может быть неопровержимой, другими словами должна быть теоретическая возможность ее опровергнуть, иначе она будет способна обьяснить любой факт, как в ситуации с летающим розовым слоником. А это делает невозможным проведение любого эксперимента, способного эту теорию подтвердить.

13. Атеисты часто говорят о науке и подчеркивают то, что она противоположна религии. Но разве их вера в науку не столь же слепа, как вера в бога их оппонентов?

Нет. Во-первых, научные утверждения проверяемы, а ученые не выдают свои домыслы за факты. И это одна из самых сильных сторон науки – любой может ознакомиться с доказательствами той или иной теории, решить согласен он или нет и даже оспорить ее. Во-вторых, вопреки распространенному мнению нет такого понятия, как “официальная наука”, которая имеет монополию на истину. Безусловно, есть теории, общепризнанные среди научного сообщества, но они не подобны догматам и их критика не запрещается. Более того, если бы Эйнштейн не критиковал общепринятую тогда ньютоновую механику, то не произвел бы настоящую революцию в физике. Во многих случаях есть несколько конкурирующих теорий, которые соревнуются между собой в том, какая из них лучше объясняет то или иное явление. Со временем становится ясно, какая из них истинная.

Если будет доказано, что конкретная научная теория неверна, то автор не будет упорствовать и согласится с собеседником, потому что у него нет фанатичной убежденности в собственной правоте и непогрешимости мнения научного мира. Но такое возможно исключительно тогда, когда появятся весомые доказательства. Вместе с тем следует заметить, что если они в самом деле появятся, то это приведет к перевороту в науке и ученые откажутся от этой теории.

14. Ведь столько людей верит, почему Вы считаете, что правы Вы, а не они?

15. Все мнения одинаковы, среди них не бывает верных или неверных. Все, что написано выше – всего лишь мнение, равноценное моему мнению.

16. Критикуете бога, так предложите альтернативу! Что его заменит?

Критик не обязан предлагать альтернативу, к тому же она не во всех случаях нужна. Неверие является неплохой альтернативой само по себе.

17. …ведь есть неопровержимые доказательства существования бога…

Возможные доказательства существования бога будут рассмотрены в другой статье, но уже сейчас можно сказать, что нет однозначных доказательств, по нескольким причинам:

1. в таком случае отпала бы любая необходимость в вере и догмах, на которых основаны большинство религий. Речь была бы исключительно о знании того, что бог есть. Но, видимо, мировые религии не могут предоставить доказательства, раз до сих пор проповедуют веру.

2. если бы бог захотел, чтоб люди узнали о его существовании, то разве не логично было бы избрать простой и действенный путь, например, явится каждому человеку на Земле и обьяснить, что от человека требуется, не используя при этом таких ненадежных посредников, как многозначительные противоречивые книги, век которых в разнообразных религиях достигает нескольких тысяч лет.

3. даже если бы существовали доказательства бытия бога, то оставался бы вопрос, какая из религий истинна и нужна ли она богу вообще. Если бы у адептов любой из огромного числа религий появились неопровержимые доказательства существования именно их бога, то все другие верующие должны были бы признать их правоту, чего никогда не было.

Атеизм: христианство без Бога

Философский анализ

Приблизительное время чтения: 27 мин.

Христиане постоянно полемизируют с атеистами, но далеко не всегда понимают, что это за мировоззрение, на какой почве оно выросло, в чем его внутренние противоречия. К тому же слишком часто участники таких споров не способны разговаривать спокойно, их переполняют эмоции, они то и дело переходят на личности. Меж тем для понимания сути дела нужно отрешиться от своих чувств и спокойно, беспристрастно рассмотреть предмет полемики. Именно это и делает в своей статье кандидат философских наук Рустем Вахитов.

… обезьяна христианства, тот популярный, очень распространенный в … толпе физиков, химиков, всяких естественников и медиков «научный» материализм, на котором хотят базировать все мировоззрение.

Мода на атеизм

О чем спор?

Вежливость ученого состоит в том, чтобы с самого начала дать определение основным понятиям, иначе мы вынуждены будем пасть перед бэконовским «идолом площади», где бестолковые споры не прекращаются, потому что никто не понимает, о чем спор.

«Большая советская энциклопедия» говорит об этом следующее: «Атеизм (франц. atheisme, от греч. а — отрицательная частица и theos — бог; буквально — безбожие), отрицание существования бога, каких-либо сверхъестественных существ и сил и связанное с этим отрицание религии. Содержание понятия «атеизм» изменялось на протяжении истории, и было тесно связано с характером религиозных учений, которые господствовали в различные эпохи». Ничуть не желаю посягать на авторитет главной энциклопедии страны, в которой родился я сам и, думаю, большинство моих читателей, но хуже определения, по-моему, нет. По той причине, что оно содержит в себе логическую ошибку, которая называется «отрицательное определение». Всякий, кто изучал курс формальной логики, знает, что определение должно отражать существенные свойства определяемого предмета, то есть должно содержать утверждение, а не отрицание. Высказывание: «цирк — это не кино», конечно, формально верно, но оно ничего не сообщает нам о существенных чертах цирка. На примере атеизма это видно особенно ярко. Скажем, буддизм отрицает существование Бога — творца вселенной, равно как и реальное объективное существование самой вселенной. В народных формах буддизм может смешиваться с различными языческими верованиями (таков, например, монгольский или бурятский буддизм, предполагающий поклонение разным богам, олицетворяющим явления природы), но, строго говоря, сама доктрина буддизма этого не требует. Буддист может и не верить в богов, даже в тех, которым поклоняются в буддистских храмах некоторых народов — как, например, сторонники «философской» японской версии буддизма — дзен-буддизма; от этого он не перестает быть буддистом. Но вряд ли при этом мы согласимся признать буддистов атеистами.

Задача определения атеизма осложняется тем, что атеисты не имеют декларации, в которой выражались бы взгляды всего атеистического сообщества (вроде «Символа веры» в христианстве). Они зачастую принадлежат к разным и даже враждующим философским направлениям и школам. Это не говоря уже о различиях их политических взглядов и предпочтений, в силу чего, как показала история, некоторые атеисты к верующим или даже иерархам церкви относятся более терпимо, чем к другим атеистам, исповедующим иные политические взгляды (сравним отношение Сталина и руководства СССР 1940-х годов к патриарху Сергию, с одной стороны, и к троцкистам или западным социал-демократам — с другой). Тем не менее попытки выработать некую общую позицию со стороны атеистов, конечно, предпринимаются, хотя, безусловно, это «кредо атеизма» отдельные атеисты вольны принимать или не принимать. Ведь атеизм не имеет институционального образования, которое отлучало бы от атеистического сообщества за «неправильный атеизм» (как церковь отлучает еретиков).

Такую попытку выработать общую позицию мы находим на одном из крупнейших атеистических ресурсов Рунета — «Атеистическом сайте». Рассмотрим ее.

Первая основа — это тезис о том, что вне человеческого сознания существует объективный, то есть не зависящий от нашего восприятия единственный материальный мир, природа, которая организована рационально, иными словами, подчиняется законам, доступным для человеческого разума. Этот тезис в философии называется объективизмом, или натурализмом. «Атеистический сайт» говорит об этом недвусмысленно: «Атеизм основывается на признании естественного, окружающего человека мира единственным и самодостаточным … Атеизм основывается на естественнонаучном постижении мира…».

Вторая основа — тезис о том, что человек является лишь частью природы, но при этом, как обладатель разума и личности, представляет высшую ценность. В философии этот тезис называется антропоцентризмом. Приведем соответствующую сентенцию «Атеистического сайта»: «Атеизм, основываясь на принципах светского гуманизма, утверждает первостепенное значение человека, человеческой личности и человеческого существа по отношению к любой социальной или религиозной структуре».

Третья основа — тезис о могуществе человеческого разума. Как правило, атеисты при этом как высшую форму рационального познания рассматривают научное познание (имея в виду под наукой прежде всего математическое экспериментальное естествознание, возникшее в результате ньютоновской революции около 300 лет назад). В философии этой идее дали название рационализма или сциентизма. Атеисты при этом убеждены, что наука, разъясняя одно явление природы за другим, не оставляет места религиозным их интерпретациям: «Все, что наука открывает о сущности явлений мира, некогда объявлялось непосредственным делом рук бога. Бог отступает из той области, в которую вступает наука. Ни одно научное открытие не подтверждает того, о чем говорит религия, но дает разумные, рациональные объяснения таинственных явлений».

Наконец, четвертая основа атеистического мировоззрения часто атеистами даже не формулируется, но подразумевается и это видно из их рассуждений о научном прогрессе, эволюции человеческой морали, политических институтов и т. д. Речь идет о прогрессизме — учении, согласно которому человеческая цивилизация развивается от низшей формы к высшей, постепенно увеличивая достоверные знания о мире, могущество техники и меру свободы человека. Возможно, атеистам кажется, что это и так очевидно и специально подчеркивать это не нужно, но история философии демонстрирует нам множество учений, которые совсем не так оценивают развитие человечества и видят в нем либо регресс, либо движение по кругу, либо вообще отрицают единое человечество и единую его историю.

Итак, атеизм — это мировоззрение, базу которого составляют 1) объективизм, или натурализм 2) антропоцентризм 3) рационализм и сциентизм и 4) прогрессизм. Иными словами, атеизм не просто отрицает существование Бога как личностного Творца и Управителя мира. Атеизм еще и утверждает, что существует единственная, материальная, не зависящая от нашего познания природа, пронизанная законами, что человек — часть этой природы и более того — ее вершина, поскольку он обладает разумом и может проникать в тайны природы, изучать эти законы и использовать их в своих целях, что ценности человеческого бытия превыше всего и история человечества представляет собой гносеологический, экономический и политический прогресс.

Выявив положительное содержание понятия «атеизм», мы теперь не можем не признать, что были правы, когда интуитивно догадались, что буддизм, хоть и отрицает существование Бога-Творца, атеистическим мировоззрением (в данном смысле слова) все же не является. Даже если буддист не верит в языческих природных богов и тем более в Бога-Творца, он — все равно не атеист. Ведь ему чужды все четыре принципа атеизма — объективизм, антропоцентризм, сциентизм и прогрессизм. Буддисты считают природу и человеческую личность иллюзией, а к западной науке относятся как к попытке найти что-либо рациональное в обрывочных сновидениях.

Где атеизм не вызревает

Если мы вдумаемся в эти положения атеистического мировоззрения, то заметим, что все они сформировались в лоне христианской европейской цивилизации и ни в одной другой цивилизации мира все эти четыре положения не могли собраться в единое целое. Более того, в других цивилизациях многие из них были бы признаны абсурдом.

Причем точно так же, как для представителей цивилизаций Дальнего Востока иллюзорен мир, иллюзорен для них и человек в нашем европейском понимании. Человек для восточной культуры не представляет большой ценности, его разум не так уж и важен, потому что все, что он познает, как мы выяснили — не более чем морок, свободен человек или несвободен — не так уж и важно, потому что личность — тоже морок. Нам кажется, что мы представляем собой уникальное существо, отличное от других, со своим характером, воспоминаниями, способностями. На самом деле это не так; «то есть то», каждый из нас тождественен любому другому, и в то же время — нас как самостоятельных существ вовсе нет.

В рамках этого мировосприятия нет места ни объективизму, ни рационализму, ни гуманизму. Атеизм здесь невозможен даже в случае отрицания тем или иным мыслителем существования богов. Была такая школа древнеиндийской философии — чарвака-локайятика. Ее представители отвергали религию, но выше примитивного гедонизма в духе «тогда ешь, пой и веселись!» не пришли. Никаких тезисов гуманизма, прогресса и рационализма они так и не высказали.

Античная цивилизация тоже не знала и не могла знать атеизма в нашем смысле слова. Конечно, древние греки и римляне не отрицали существование природы (хотя некоторые мистические направления в греческой философии, такие, как платонизм, и признавали материальную природу полуиллюзорной, «миром теней» и противопоставляли ей иной, высший, идеальный мир). Но, например, утверждение, что мир всего лишь один, для греков было бы спорным. Многие греческие философы учили, что есть множество космосов в пространстве (Демокрит, Эпикур) или во времени (Эмпедокл, стоики). Представления о неких строгих законах природы в современном смысле тоже были чужды грекам (хотя понятие закона выработала именно греческая цивилизация). Самый рационалистичный античный философ, Аристотель, — и тот объясняет явления природы (например, падение камня на землю) не воздействием на тело силы, как физика Галилея, а стремлением камня занять его обычное, «естественное» место. И камень, и огонь, и земля, и весь космос для Аристотеля — живые существа, а живые существа подчиняются не механистическим законам, как мертвый космос Ньютона, а судьбе (тоже своего рода закону, но особому и зачастую человеку непонятному). Греки в подавляющем большинстве верили в судьбу — рок или фатум, от которого невозможно уйти, но который недоступен нашему разуму и предстает нам как абсурд. Что с того, что камни с завидным постоянством падают на землю, а за зимой всегда идет весна? Разве мало в окружающем нас мире иного, неразумного, странного, случайного и необъяснимого? И разве нельзя предположить, что завтра солнце, которое всходило тысячи лет на востоке, взойдет на западе? Греки ведь не верили в разумного Бога, который разумно обустроил природу, они верили в случай, в игру капризной воли богов, которые, в свою очередь, — тоже игрушки в руках рока.

Року подчиняются и многие явления природы, поэтому изучать их — занятие не то чтобы бесполезное, но не такое уж и важное. Практически все античные философы, начиная с Парменида (за исключением разве что того же Аристотеля), чуть ли не в один голос утверждают, что о природе возможны лишь мнения («докса»), а не точное знание (как, например, о математических объектах). Платон, излагая в «Тимее» устройство космоса, оговаривается, что это — лишь правдоподобный миф. Учебники по естествознанию в античности так и назывались — «Мнения физиков», и там излагалось множество разных взглядов философов. Греков очень бы повеселила мысль, которой живет наша цивилизация, что может и должна быть только одна физика. Неудивительно, что греки, чей интеллектуальный гений вряд ли можно поставить под сомнение, так и не создали экспериментальной науки.

Не создали они и техники в силу того, что вовсе не считали человека центром природы, ради которого природа существует и которому она должна служить. Антропоцентризм также был чужд людям античности. Древний философ-неоплатоник Цельс написал книгу против христианства. В ней он, насмехаясь над христианами, сравнивал их с лягушками, которые, сидя вокруг своего маленького болота, думают, что Бог создал всю огромную вселенную только ради них и их болота. Человек у греков, римлян — песчинка в огромном космосе. Даже если бы существовал единый Бог, вряд ли он заинтересовался бы человеком — существом, живущем в низшем подлунном мире, нас же мало интересует жизнь муравьев. Человек — никакой не венец творения и не вершина животного мира; есть животные, которые сильнее человека, быстрее бегают, лучше видят; есть и боги — бессмертные и счастливые существа с эфирными телами. Разумность человека — не только преимущество, но и проклятие, благодаря разуму человек помнит о своей смертности и страдает, в отличие от животных, которые существуют в блаженном неведении о смерти. По верованиям греков лучшая доля для душ в Аиде — испить из реки забвения Леты и забыть обо всем, в том числе и о своей индивидуальности.

Наконец, ни в какой прогресс греки не верили. История для них — круговращение, по Гесиоду, мы — уже пятое человечество, которое живет на земле, и каждое человечество подобно живому организму растет, расцветает, затем дряхлеет и умирает. В движении по кругу нет цели, а значит, и нет прогресса.

Поэтому даже греческие и римские вольнодумцы так и не пошли дальше скептицизма, утверждающего, что существуют боги или нет, мы не знаем и знать не можем (так учил софист Протагор, которого афиняне даже за это приговорили к смерти). Причем, те же софисты и скептики, допуская, что богов нет, допускали, что, возможно, и природы не существует, и весь мир — не более чем явления нашего сознания, подоплеку которых мы никогда познать не сможем. В этом плане интересно изложение гносеологии Протагора в платоновском «Теэтете». Из него следует, что Протагор, подобно Джорджу Беркли, считал, что предметы чувственного мира возникают, только когда мы их воспринимаем, и исчезают, когда мы перестаем их непосредственно воспринимать (то есть, если из комнаты выйдут все, кто в ней был, комната перестанет существовать). Другими словами, этот мир существует лишь в головах людей, а объективно существует текучее и бесформенное «становление», некая непознаваемая и неопределенная материя. Какое разительное отличие от атеизма с его убежденностью в объективном существовании природы и в ее познаваемости для человека!

На христианской почве

Представления о том, что природа объективно существует, человек ее важнейшая часть, «венец творения», что в человеке скрыт смысл бытия мира и что история развивается по восходящей линии, впервые были высказаны …. в Библии. Авторами Библии (людьми совместно с трансцендентным Автором или просто людьми — кому как нравится, здесь это не суть важно) было провозглашено, что неживая и живая природа, а также человек созданы разумным внеприродным личностным Богом (об этом повествует первая книга Библии — книга Бытия (1:1-27)).

Далее, Библия утверждает, что Бог привнес в природу рациональные законы, которые человек может познать при помощи своего разума, и даже более того, что эти законы имеют математический характер: …Ты все расположил мерою, числом и весом книга Премудростей Соломона 11:21).

Человек в Библии предстает как существо особое, стоящее выше всех остальных живых существ — «образ Божий». Человек — не животное среди животных, он — царь природы, которому все остальные живые существа должны служить: И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле (Бы 1:26).

Особое значение человек приобретает еще и потому, что, согласно христианству, именно в человеке воплотился Бог (точнее второе лицо Пресвятой Троицы Бог-Сын (Логос)).

Наконец, среди историков культуры давно уже стало общим местом утверждение, что именно христианство, разорвавшее круг, каковым представлялась история в античности, и постулировавшее, что у развития человечества есть начало и конец — создание первых людей и страшный суд и Новый Иерусалим, породило идею прогресса. Только прогресс в религиозном понимании состоял в приумножении святости в церкви, но важно, что была высказана сама идея. Потом, уже в постхристианскую эпоху истории Европы, идея эта была наполнена другим содержанием, и развитие человечества предстало не как путь от рая к Новому Иерусалиму через грехопадение, а, например, как путь от первобытного коммунизма к коммунизму промышленному через период эксплуататорских формаций.

Итак, основные положения мировоззрения, которое теперь мы характеризуем как атеистическое и материалистическое, сформировались в лоне … христианства. Современные европейцы и представители европеизированных народов, называя себя атеистами, провозглашают объективное существование природы и ее рациональных законов, ценность человеческой личности и прогресс человечества, потому что их предки, которые были христианами — католиками и православными, верили в это (но при этом они еще верили в бытие Божие, в Пресвятую Троицу и в Богочеловека Иисуса Христа). Сами же эти тезисы были не самоочевидными и представители других нехристианских и, шире говоря, неавраамических цивилизаций их вовсе не разделяли.

И не случайно ведь наука экспериментального типа (мировоззрение которой атеисты считают фундаментом своих взглядов) возникла именно в лоне европейской христианской цивилизации. В цивилизациях древнего Востока, создавших глубокомысленые этические и экзистенциальные учения, она возникнуть просто не могла — мир там считается иллюзией и мороком, а какой смысл исследовать морок? Исламская средневековая цивилизация также ее не породила и не могла породить, несмотря на исключительную талантливость арабов-мусульман в разных науках — от математики до медицины; фаталистический характер мировоззрения ислама исключал понятие устойчивых «законов природы».

Анатомия атеизма

Итак, мы пришли к выводу, что основные положения атеистически-материалистического мировоззрения сформировались в лоне христианской культуры. Собственно, уже отсюда можно было заключить, что атеизм не представляет собой самостоятельно существующее основательное мировоззрение, а есть лишь урезанное, обкромсанное, изуродованное христианство. Однако атеист решительно возразит на это и скажет следующее: действительно, трудно отрицать, что христианская культура оказалась максимально приспособленной к тому, чтобы в ее лоне развилась наука и материалистическое мировоззрение, ведь эта культура постулировала объективное существование мира и его разумное закономерное устройство, а также высокий статус человека. Но, как говорил один философ, после этого не значит что вследствие этого (post hoc non est propter hoc). Атеизм в отличие от религии — научное мировоззрение. Христианство лишь требовало веры в эти положения, наука их доказывает. Поэтому атеизм, родившийся в рамках христианской культуры, теперь уже вполне самодостаточен и прекрасно может теперь обходиться без этой культуры и тем более без этой (как и любой другой) религии.

Это возражение стоит того, чтоб его рассмотреть. По сути, оно сводится к утверждению, что наука может доказать и доказывает, что мир, как он нам видится и представляется, объективно существует; что он исполнен закономерностей; что мы познаем именно законы мироздания, а вовсе не явления нашего сознания; что человек — выше всех остальных живых существ и что, наконец, история — прогресс, а не регресс или топтание на месте. Перед нами гипероптимистический взгляд на познавательные возможности науки (под которой, естественно, понимается наука опытная, возникшая несколько столетий назад, созданная Галилеем и Ньютоном, их учениками и продолжателями). Эта точка зрения действительно господствовала в Европе в XVIII-XIX веках, когда наука опытного типа достигла наивысшего расцвета. И именно в эту эпоху возник и «научный атеизм», который на самом деле — явление исторически довольно позднее. Уже в советские времена атеисты пытались «удревнить» свою традицию и объявить своими единомышленниками таких античных философов, как Демокрит и Эпикур, хотя это — не более чем фальсификация: античные атомисты верили в богов, и тот же Эпикур даже был более благочестив с религиозной точки зрения, чем его «ортодоксальные» современники; так, он заявлял, что богам нужно поклоняться не ради помощи от них, а просто как воплощениям высшей красоты и мудрости. Первые атеисты — сторонники механистически-материалистического мировоззрения из числа философов-просветителей — Ламетри, Дидро и иже с ними.

Возьмем первое утверждение, которое мы определили как объективизм, или натурализм. Это тезис о том, что вне человеческого сознания существует объективный, то есть не зависящий от нашего восприятия, единственный материальный мир вещей, находящихся в пространстве и времени, — природа, и что в целом этот мир примерно такой же, каким мы его видим, и в таком виде он копируется нашими органами чувств и отражается в нашем сознании. Лапидарно говоря, этот тезис сводится к тому, что если я вижу квадратный коричневый стол, то он существует в реальности, вне моего сознания, примерно таким же, каким я его и вижу. Современная физиологическая оптика утверждает, что при всей своей внешней очевидности, этот тезис неверен. Стол, который я вижу, — это образ в моем сознании, и в сознании любого человека, который его видит. Зрение современная Интернет-энциклопедия «Наука» вообще характеризует как «…один из специфических видов ощущения, выражающийся в способности живых существ воспринимать световое излучение … в виде определённых образов». Итак, для нас существуют лишь определенные ощущения, которые возникают в сетчатке глаза как результат воздействия на нее световых волн. Для фоторецепторов сетчатки нет коричневого или зеленого цвета, есть лишь световая волна той или иной длины, отраженная тем или иным объектом, который не зеленый и не коричневый и вообще цвета, равно как вкуса и запаха, лишен. Мозг человека, воспринимая сигнал от рецепторов сетчатки, создает образ коричневого и зеленого цвета, а мозг животного — не создает, и животные видят мир черно-белым, потому что в сетчатке их глаз нет подобных фоторецепторов (называемых «колбочками»).

Атеист возразит на это, что, возможно, с цветом, вкусом и запахом все так и обстоит, но как же быть с протяженностью, высотой и объемом, то есть старыми добрыми «первичными качествами», как называл их философ Локк? Однако физиологическая оптика утверждает, что в ощущениях, которые получает сетчатка глаза, никаких пространственных категорий не заложено. Опыты показывают, что слепорожденные, которым вылечили глаза при помощи хирургической операции, первоначально, когда им снимают повязки с глаз, видят лишь набор цветных пятен, а вовсе не предметы, определенным образом расположенные в пространстве, имеющие высоту, ширину, объем, которые видим мы. Эти цветные пятна и есть то немногое, что дают нам наши ощущения, все остальное — очертания предметов, их размеры, расположение друг относительно друга в пространстве добавляет работа нашего интеллекта. Иначе говоря, видеть мир вещей в пространстве и времени такого выздоровевшего больного (или ребенка, который только родился) нужно учить, как мы учим ходить или читать и писать. Категория пространства берется не из ощущения, и не из внешнего опыта, куда она уже привнесена нашим сознанем, а из тех знаний, которые передаются нам в результате воспитания. Откуда она взялась вообще — это уже философский, а не научный вопрос, наука удовлетворяется только тем, что констатирует: представления о пространственно-временном мире конструируются интеллектом (ученые, правда, обычно выражаются грубее: мы видим не глазами, а мозгом).

Однако атеист возразит на это, что пусть мир цветных, пахнущих, имеющих вкус предметов — это образы нашего сознания, но науке достоверно известно, что есть предметы как конфигурации элементарных частиц и свет как поток частиц, и уж они точно расположены в пространстве и времени, пусть мы и воссоздаем отношения пространства и времени уже постфактум, в мире сознания, при помощи своего интеллекта. Но тут вслед за физиологической оптикой слово возьмет современная квантовая физика. И она скажет примерно следующее: «Если вы думаете, что вещи — конгломерации элементарных частиц в виде маленьких шариков, как их изображают в школьных учебниках или как считал барон Гольбах, то вас ждет жестокое разочарование. Микрообъекты — квантовые объекты. Они не частицы и не волны, хотя могут проявлять свойства и тех, и других. Собственно, мы вообще не способны представить, что они такое, потому что это выходит за границы нашего воображения, оперирующего образами макромира. Они — некие иксы или, как выражался философ Кант, — «вещи-в-себе». Строго говоря, единственное, что мы можем сказать про них достоверно, что это — математические модели, состоящие из систем сложнейших уравнений, которые адекватно описывают результаты наших экспериментов (тоже, если хотите, «ощущения», только уже не наших органов чувств, а наших высокоточных приборов). Пространство и время, в котором, по-вашему, располагаются элементарные частицы — тоже всего лишь математические переменные в этих уравнениях. Эти модели, конечно, существуют в нашем сознании — где вы видели объективно существующие дифференциальные уравнения? Но что им соответствует в так называемой «реальности», так сказать по ту сторону «ощущений приборов», увы, квантовая физика сказать не может. Да и не должна, поскольку это тоже вопрос не науки, а философии.

Кстати, походя мы получили ответ на вопрос о том, может ли наука доказать второй тезис атеизма — о познаваемости объективного мира. Как видим, ответ также отрицательный.

Но обратимся от наук о неживой природе к наукам о живых существах. Может ли современная биология подтвердить третий тезис атеизма — что человек — наивысшее существо в природе и поэтому интересы человека составляют наивысшую ценность? Никоим образом. На такую недосягаемую высоту вознесло человека христианство, объявившее его Образом Божьим. Современная биология, напротив, утверждает, что если воспринимать человека лишь как биологический организм — а никак иначе его наука воспринимать и не может — то он — не более чем звено в эволюции животного мира. Причем он не хуже или не лучше волка или инфузории, он — продукт приспособления определенной ветви животных к определенным условиям окружающей среды. Но точно также другие животные — тоже продукты приспособления к условиям их среды, и по-своему они тоже совершенны. Более того, биология не исключает, что эволюция еще не кончилась и вслед за человеком может появиться другой вид, и тогда существо, которое мы называем человеком, уж точно перестанет быть венцом природы и превратится в переходное звено по отношению к другому, в чем-то более совершенному, животному.

Наконец, современные науки о культуре и прежде всего антропология камня на камне не оставили от пятого тезиса «научного атеизма»— о прогрессе человечества. Изучение жизни и быта так называемых «примитивных народов» показало, что они обладают по-своему сложной культурой, требующей для ее усвоения не меньших интеллектуальных способностей, чем квантовая механика. Эти культуры не пошли по пути развития технических средств, зато у них, как, например, у аборигенов Австралии — сложнейшая родовая и семейная организация, по сравнению с которой европейская семья — примитив. Крупнейший антрополог ХХ века Клод Леви-Стросс вообще считал, что о превосходстве или отставании той или иной культуры можно говорить только в зависимости от определенных критериев. Если мы критерием развития выберем технические устройства, то самая развитая культура — европейская, а если — способность выживать в тяжелейших климатических условиях — то эскимосская. Таким образом, по Леви-Строссу, нет лестницы культурного развития человечества, внизу которой стоят «примитивные народы», а вверху — европейцы. Есть множество разных культур, которые развиваются в разных направлениях. И это действительно так, если мы откажемся от абсолютных критериев развития, которые предлагала религия. В самой культуре как в наборе «изобретений», необходимых для разрешения разных проблем, такого абсолютного критерия не найти.

Итак, главные положения атеизма — натурализм, рационализм, антропоцентризм и прогрессизм научными методами доказать невозможно. Наука вообще не уполномочена решать такие вопросы, как «представляют ли явления, которые изучает физика, отображения объективной реальности или феномены нашего сознания»? Или есть ли цепь культур разных народов некая лестница, где есть высшие и низшие ступени, или это конгломерат равноценных культур? Наука изучает только конечные явления, сравнивает их, выясняет отношения между ними. Но наука ничего не может сказать о мире в целом, или об истории в целом, по той простой причине, что мир в целом или история в целом в опыте нам не даны. Это уже не явления, а сущность, не конечные феномены, а аспекты бесконечного всеобщего единства мира. А всеобщее и сущность изучают не опытные частные науки, а философия. Но вот незадача — философия никогда не дает одного единственного, общепризнанного, всех устраивающего и однозначного ответа. В философии мы всегда наблюдаем столкновение и борьбу мнений, а потому ее выводы осторожны и уклончивы. Однако атеисты наши говорят об основных положениях своего мировоззрения с большой уверенностью, как о чем-либо очевидном. И это так, потому что они в эти положения просто верят. Верят же они в это, потому что в это верили и их отцы и отцы их отцов и их далекие средневековые предки, которые сплошь были христианами. Ведь христианство в отличие от других религий включает в свой символ веры и положения об объективном существовании мира, его познаваемости, особом статусе человека во Вселенной и пусть и мистическом, но прогрессе человечества. Как видим, атеизм действительно — лишь сколок христианского мировоззрения. А значит, разрушая это мировоззрение, он подрывает основы своего собственного бытия…

Упадок восставших масс

Отвергнув христианство с его учением о том, что мир создан Богом, что, будучи созданием разумного Бога, мир устроен разумно, что человек — вершина природы как Образ Божий и что культура, которой известна истина Божья, в этом (и только в этом!) смысле выше других культур, мы должны в согласии с элементарной логикой отвергнуть и утверждения, лежащие в основе мировоззрения «научного атеизма» — натурализм, рационализм, гуманизм, прогрессизм. Они — всего лишь порождения, или, если быть уж совсем точным, — искажения христианского мировоззрения. Научно доказать их невозможно.

Именно к этому выводу и пришел Фридрих Ницше — один из самых последовательных, глубоких и бесстрашных мыслителей постхристианской эпохи. Русский философ Евгений Николаевич Трубецкой писал об этом: «Философия Ницше есть прежде всего совершенный атеизм; но своеобразная особенность ее заключается не в этом, а в том, что он решился до конца продумать свой атеизм… Подвергнув критическому анализу современную культуру … он убедился прежде всего в поверхностности современного безверья … современное человечество не в состоянии отрешиться от старой традиционной оценки жизни, от целого ряда этических формул, неразрывно связанных с верой. В своем отрицании религии наш век остался на полдороге…».

И Ницше же на своем собственном трагическом примере показал, какая бездна разверзается, когда мы доходим в атеизме до конца. То же обстоятельство, что даже через сто лет после философской революции Ницше существуют еще сторонники позитивистского гуманистического атеизма и что это эклектическое «христианство без Бога» даже время от времени становится модой, говорит только об одном — о чудовищном интеллектуальном упадке, в котором пребывает наше общество восставших масс…

Справка «Фомы»

Вахитов Рустем Ринатович, 1970 года рождения. Окончил Башкирский государственный университет. Кандидат философских наук, доцент Башкирского университета. Работает на кафедре философии и политологии факультета философии и социологии.

Публицист, член Союза писателей России.

Сфера научных интересов: евразийство, традиционализм, платонизм, теория сословности.