ципрофлоксацин и левофлоксацин сравнение в чем разница

Возможности клинического применения левофлоксацина

Антибактериальные препараты из группы фторхинолонов занимают одно из ведущих мест в лечении различных бактериальных инфекций, в том числе в амбулаторных условиях. Однако столь популярные в настоящее время ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин

Антибактериальные препараты из группы фторхинолонов занимают одно из ведущих мест в лечении различных бактериальных инфекций, в том числе в амбулаторных условиях. Однако столь популярные в настоящее время ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин, пефлоксацин обладают высокой активностью в отношении грамотрицательных возбудителей, умеренной активностью против атипичных возбудителей и малоактивны в отношении пневмококков и стрептококков, что значительно ограничивает их применение, особенно при респираторных инфекциях.

В последнее десятилетие в клиническую практику стали входить новые препараты из этой группы — т. наз. новые фторхинолоны, которые сохраняют высокую активность против грамотрицательных возбудителей, свойственную их предшественникам, и при этом значительно более активны против грамположительных и атипичных микроорганизмов. Одним из таких препаратов является левофлоксацин (таваник). По химической структуре он представляет собой левовращающий изомер офлоксацина. Широкий спектр антибактериальной активности, высокая безопасность, удобные фармакокинетические свойства обусловливают возможность его широкого применения при различных инфекциях.

Механизм действия

Левофлоксацин обладает быстрым бактерицидным действием, поскольку проникает внутрь микробной клетки и подавляет, так же как и фторхинолоны первого поколения, ДНК-гиразу (топоизомеразу II) бактерий, что нарушает процесс образования бактериальной ДНК. Ферменты клеток человека не чувствительны к фторхинолонам, и последние не оказывают токсического действия на клетки макроорганизма. В отличие от препаратов прежнего поколения новые фторхинолоны ингибируют не только ДНК-гиразу, но и второй фермент, ответственный за синтез ДНК, — топоизомеразу IV, выделенную у некоторых микроорганизмов, прежде всего грамположительных. Считается, что именно воздействием на этот фермент объясняется высокая антипневмококковая и антистафилококковая активность новых фторхинолонов.

Левофлоксацин обладает клинически значимым дозозависимым постантибиотическим эффектом, достоверно более длительным по сравнению с ципрофлоксацином, а также длительным (2-3 часа) субингибирующим действием.

Под действием левофлоксацина отмечено повышение функции полиморфноядерных лимфоцитов у здоровых добровольцев и ВИЧ-инфицированных пациентов. Показано его иммуномодулирующее воздействие на тонзиллярные лимфоциты у больных хроническим тонзиллитом. Полученные данные позволяют говорить не только об антибактериальной активности, но и о синергическом противовоспалительном и антиаллергическом действии левофлоксацина.

Спектр антимикробной активности

Левофлоксацин характеризуется широким антимикробным спектром, включающим грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, в том числе внутриклеточные возбудители (табл. 1).

При сравнении эффективности различных антибактериальных препаратов в отношении возбудителей респираторных инфекций было выявлено, что левофлоксацин в отношении противомикробной активности превосходит остальные препараты. К нему оказались чувствительны все штаммы пневмококка, в том числе пенициллинрезистентные, при сравнительно более низкой чувствительности пневмококков к препаратам сравнения: офлоксацин — 92%, ципрофлоксацин — 82%, кларитромицин — 96%, азитромицин — 94%, амоксициллин/клавуланат — 96%, цефуроксим — 80%. К левофлоксацину оказались также чувствительны все штаммы моракселлы катаралис, гемофильной палочки и метициллин чувствительного золотистого стафилококка, 95% штаммов клебсиеллы пневмонии.

Резистентность

Возможность широкого клинического использования левофлоксацина и других новых фторхинолонов заставляет задуматься об опасности развития резистентности к ним. Хромосомные мутации являются основным механизмом, обеспечивающим устойчивость микробов к фторхинолонам. При этом происходит постепенное накопление мутаций в одном или двух генах и ступенчатое снижение чувствительности. Развитие клинически значимой резистентности пневмококков к левофлоксацину наблюдается после трех мутаций, а следовательно, представляется маловероятным. Это подтверждается и экспериментальными данными: левофлоксацин вызывал спонтанные мутации в 100 раз реже, чем ципрофлоксацин, независимо от чувствительности тестируемых штаммов пневмококка к пенициллину и макролидам. Широкое использование препарата в последние годы в США и Японии не привело к росту резистентности к нему. По данным K. Yamaguchi et al., 1999, чувствительность бактерий к левофлоксацину за пять лет, т. е. с момента начала его широкого применения, не изменилась и превышает 90% как для грамотрицательных, так и для грамположительных возбудителей.

Больший риск развития антибиотикорезистентности связан не с пневмококками, а с грамотрицательными бактериями. В то же время, по некоторым данным, применение левофлоксацина в отделениях интенсивной терапии не сопровождается значимым ростом резистентности грамотрицательной кишечной флоры.

Фармакокинетика

Левофлоксацин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Его биодоступность составляет 99% и более. Так как левофлоксацин почти не подвергается метаболизму в печени, это способствует быстрому достижению максимальной его концентрации в крови (значительно более высокой, чем у ципрофлоксацина). Так, при назначении добровольцам стандартной дозы фторхинолона значения его максимальной концентрации в крови при приеме левофлоксацина составляли 2,48 мкг/мл/70 кг, ципрофлоксацина — 1,2 мкг/мл/70 кг.

После приема разовой дозы левофлоксацина (500 мг) его максимальная концентрация в крови, равная 5,1 ± 0,8 мкг/мл, достигается через 1,3-1,6 часа, при этом бактерицидная активность крови против пневмококков сохраняется до 6,3 часа независимо от их чувствительности к пенициллинам и цефалоспоринам. Более длительное время, до 24 часов, сохраняется бактерицидное действие крови на грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriacae.

Период полувыведения левофлоксацина составляет 6-7,3 часа. Около 87% принятой дозы препарата выделяется с мочой в неизмененном виде в течение последующих 48 часов.

Левофлоксацин быстро проникает в ткани, при этом уровни тканевых концентраций препарата выше, чем в крови. Особенно высокие концентрации устанавливаются в тканях и жидкостях респираторного тракта: альвеолярных макрофагах, слизистой бронхов, бронхиальном секрете. Левофлоксацин также достигает высоких концентраций внутри клеток.

Длительный период полувыведения, достижение высоких тканевых и внутриклеточных концентраций, а также наличие постантибиотического действия — все это позволяет назначать левофлоксацин один раз в сутки.

Лекарственные взаимодействия

Биодоступность левофлоксацина снижается при одновременном приеме с антацидами, сукральфатом, препаратами, содержащими соли железа. Интервал между приемом этих лекарственных средств и левофлоксацина должен составлять не менее 2 часов. Других клинически значимых взаимодействий левофлоксацина выявлено не было.

Клиническая эффективность

Существует много публикаций, посвященных результатам клинических исследований эффективности применения левофлоксацина. Ниже представлены наиболее значимых из них.

В многоцентровом рандомизированном исследовании, включившем 590 пациентов, сравнивалась эффективность и безопасность двух режимов лечения: левофлоксацина в/в и/или перорально в дозе 500 мг в сутки и цефтриаксона в/в 2,0 г в сутки; и/или цефуроксима перорально 500 мг два раза в сутки в комбинации с эритромицином или доксициклином у больных с внебольничной пневмонией. Длительность терапии 7–14 дней. Клиническая эффективность составила 96% в группе левофлоксацина и 90% в группе, получавшей цефалоспорины. Эрадикация возбудителей была достигнута соответственно у 98 и 85% больных. Частота нежелательных действий в группе левофлоксацина составляла 5,8%, а в группе сравнения 8,5%.

В другом большом рандомизированном исследовании сравнивалась эффективность лечения больных с тяжелой пневмонией левофлоксацином 1000 мг в сутки и цефтриаксоном — 4 г в сутки. Первые дни левофлоксацин назначили в/в, затем перорально. Результаты лечения в обеих группах оказались сопоставимы, но в группе цефтриаксона наблюдалась достоверно более частая смена антибиотика в первые дни лечения — из-за недостаточного клинического эффекта.

Сопоставимые результаты были получены и при сравнении групп пациентов, получавших лечение левофлоксацином и коамоксиклавом.

Эффективность монотерапии левофлоксацином изучалась у более чем 1000 пациентов с внебольничной пневмонией. Клиническая и бактериологическая эффективность составляли здесь 94 и 96% соответственно.

Фармакоэкономические исследования показали, что общие затраты на лечение пациентов левофлоксацином и комбинацией цефалоспорина и макролида сопоставимы или даже несколько ниже в группе левофлоксацина.

У пациентов с обострением хронического бронхита сравнивалась эффективность лечения левофлоксацином в дозе 500 мг в сутки перорально и цефуроксимом аксетила внутрь 500 мг два раза в сутки. При этом клиническая и бактериологическая эффективность не различалась в зависимости от групп и составляла 77–97%.

Таким образом, в настоящее время можно считать доказанной высокую эффективность левофлоксацина при респираторных инфекциях нижних дыхательных путей. Результаты проведенных исследований позволили включить левофлоксацин как препарат первого ряда или альтернативный в схему лечения пациентов с внебольничной пневмонией и обострениями хронического бронхита (табл. 2).

В последние годы левофлоксацин стал более широко использоваться и при других инфекционных заболеваниях. Так, появились сообщения, касающиеся его успешного применения у больных с острыми синуситами. Левофлоксацин в 100% случаев активен против наиболее часто встречающихся бактериальных возбудителей этого заболевания; по эффективности он сопоставим с амоксициллином/клавуланатом в больших дозах и значительно превосходит цефалоспорины, котримоксазол, макролиды и доксициклин.

Среди возбудителей урологических инфекций наблюдается рост резистентности к широко используемым антибактериальным препаратам. Так, за период с 1992 по 1996 год отмечено увеличение устойчивости E. Coli и S. saprophyticus к котримоксазолу — на 8–16% и к ампициллину — на 20%. Устойчивость к ципрофлоксацину, нитрофуранам и гентамицину возрасла за этот же период на 2%. Применение левофлоксацина у пациентов с осложненными мочевыми инфекциями в дозе 250 мг в сутки оказалось эффективным у 86,7% пациентов.

Выше приводились фармакокинетические показатели высокого содержания левофлоксацина в тканях. Это наряду с антимикробным спектром препарата послужило основанием для его использования с целью профилактики инфекционных осложнений при эндоскопических методах лечения и диагностики, например при ретроградной холангиопанкреатографии и для периоперационной профилактики в ортопедии.

Применение левофлоксацина в этих ситуациях представляется перспективным и требует дальнейшего изучения.

Безопасность

Левофлоксацин считается одним из самых безопасных антибактериальных препаратов. Однако при его назначении существует ряд ограничений.

У пациентов с нарушением функции печени корригировать дозу препарата не нужно, но нарушение функции почек при снижении клиренса креатинина (менее 50 мл/мин) требует уменьшения дозы препарата. Дополнительный прием левофлоксацина после проведения гемодиализа или амбулаторного перитониального диализа не требуется.

Левофлоксацин не применяется у беременных и кормящих женщин, у детей и подростков. Препарат противопоказан пациентам, у которых в анамнезе имеются нежелательные реакции на лечение фторхинолонами.

У больных пожилого и старческого возраста при приеме левофлоксацина не выявлено повышенного риска развития нежелательных побочных реакций и не требуется коррекции доз.

Контролируемые клинические исследования показали, что побочные реакции при применении левофлоксацина возникают редко и большей частью не являются серьезными. Существует зависимость между дозой препарата и частотой развития НД: при суточной дозе 250 мг их частота не превышает 4,0–4,3%, при дозе 500 мг/ сут. — 5,3–26,9%, при дозе 1000 мг/сут. — 22–28,8%. Наиболее часто наблюдались симптомы желудочно-кишечной диспепсии — тошнота и диарея (1,1–2,8%). При внутривенном введении возможно покраснение места инъекции, иногда наблюдается развитие флебитов (1%).

Дозирование

Левофлоксацин выпускается в двух формах: для внутривенного введения и приема внутрь. Применяется по 250-500 мг один раз в сутки, при тяжелых инфекциях возможно назначение по 500 мг два раза в сутки. При внебольничной пневмонии длительность лечения составляет 10-14 дней, при обострении хронического бронхита — 5-7 дней.

Таблица 1. Спектр противомикробной активности левофлоксацина

НОВЫЕ ФТОРХИНОЛОНЫ: новые возможности лечения внебольничной пневмонии

Инфекции дыхательных путей по частоте возникновения занимают первое место среди инфекционных заболеваний человека. Несмотря на наличие в арсенале врача большого количества антибактериальных препаратов разных классов, в последние годы наблюдается отчетлив

Инфекции дыхательных путей по частоте возникновения занимают первое место среди инфекционных заболеваний человека. Несмотря на наличие в арсенале врача большого количества антибактериальных препаратов разных классов, в последние годы наблюдается отчетливая тенденция к увеличению смертности от пневмонии во всех развитых странах мира. Причина может быть связана прежде всего с ростом резистентности основных возбудителей внебольничных инфекций дыхательных путей ко многим антибактериальным препаратам. Этим объясняется интерес клиницистов к новым антибактериальным средствам, к которым отмечается меньший уровень резистентности бактерий.

Этиология внебольничной пневмонии непосредственно связана с нормальной микрофлорой «нестерильных» верхних отделов дыхательных путей (полости рта, носа, рото- и носоглотки). Из множества видов микроорганизмов, колонизующих верхние отделы дыхательных путей, лишь некоторые, обладающие повышенной вирулентностью, проникая в нижние дыхательные пути, способны вызывать воспалительную реакцию даже при минимальных нарушениях защитных механизмов. Такими типичными бактериальными возбудителями внебольничной пневмонии являются следующие перечисленные ниже микроорганизмы.

Streptococcus pneumoniae — самый частый возбудитель внебольничной пневмонии у лиц всех возрастных групп (30-50%). Наиболее остро в настоящее время стоит проблема распространения среди пневмококков пенициллинрезистентных штаммов. В некоторых странах частота устойчивости пневмококков к пенициллину может достигать 60%. Масштабных исследований распространения резистентности пневмококков к пенициллину в нашей стране не проводилось. По данным локальных исследований в Москве, частота устойчивых штаммов составляет 2%, штаммов с промежуточной чувствительностью — около 20%. Устойчивость пневмококков к пенициллину связана не с продукцией β-лактамаз, а с модификацией мишени действия антибиотика в микробной клетке — пенициллинсвязывающих белков, поэтому ингибитор-защищенные пенициллины в отношении этих пневмококков также неактивны. Устойчивость пневмококков к пенициллину обычно ассоциируется с устойчивостью к цефалоспоринам I-II поколений, макролидам, тетрациклинам, ко-тримоксазолу.

Haemophilus influenzae — второй по частоте возбудитель (10-20%), особенно у лиц, страдающих хроническими обструктивными болезнями легких, а также у курильщиков; высокой природной активностью в отношении гемофильной палочки обладают аминопенициллины, амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины II-IV поколений, карбапенемы, фторхинолоны. Основной механизм резистентности H. influenzae связан с продукцией β-лактамаз.

Staphylococcus aureus — нечастый возбудитель пневмонии (около 5%), наиболее опасен для пожилых людей, наркоманов, алкоголиков, после перенесенного гриппа. Препаратами выбора при стафилококковых пневмониях являются оксациллин, также активны амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины, фторхинолоны.

Klebsiella pneumoniae — редкий возбудитель внебольничной пневмонии (менее 5%), встречается, как правило, у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность, цирроз печени и др.). Наиболее высокой природной активностью в отношении этого возбудителя обладают цефалоспорины III-IV поколений, карбапенемы, фторхинолоны.

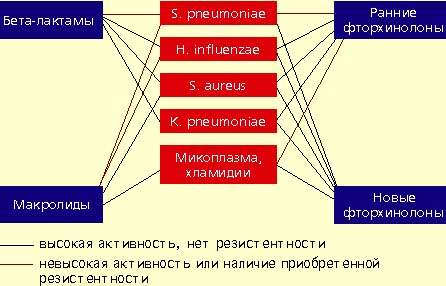

Определенное значение в этиологии пневмонии имеют также два других микроорганизма, характеризующихся особыми биологическими свойствами и внутриклеточной локализацией в макроорганизме — Micoplasma pneumoniae и Chlamidia pneumoniae. В отношении этих микроорганизмов клинически неэффективны все β-лактамные антибиотики. Наибольшей природной активностью обладают макролиды и тетрациклины, несколько менее активны ранние фторхинолоны.

В настоящее время в качестве основных средств стартовой терапии внебольничной пневмонии в амбулаторной практике обычно рекомендуются аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин), защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат), пероральные цефалоспорины II поколения (цефуроксим аксетил), макролиды (эритромицин, кларитромицин, рокситромицин, азитромицин, спирамицин, мидекамицин). При тяжелом течении пневмонии у госпитализированных больных целесообразно применение парентеральных цефалоспоринов III поколения или фторхинолонов. Клиническая эффективность всех указанных препаратов примерно одинакова, однако при лечении внебольничной пневмонии ни один из этих антибиотиков не может считаться идеальным.

Аминопенициллины характеризуются высокой природной активностью в отношении S. pneumoniae (амоксициллин более высокой, чем ампициллин), однако о проблемах, связанных с возрастающим распространением пенициллинрезистентных пневмококков, упоминалось выше. Имеются данные, что амоксициллин пока сохраняет клиническую эффективность в отношении штаммов пневмококка с промежуточной чувствительностью, а также в отношении устойчивых штаммов. Однако можно предположить снижение клинической эффективности амоксициллина при выделении штаммов пневмококка с высоким уровнем резистентности. Аминопенициллины неэффективны при пневмонии, вызванной S. aureus и K. pneumoniae.

Назначение амоксициллина/клавуланата и цефуроксима аксетила предусмотрено большинством международных и отечественных стандартов лечения внебольничной пневмонии ввиду высокой активности против пневмококков, гемофильной палочки, стафилококков. Однако в отношении пенициллинрезистентных пневмококков мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и у аминопенициллинов.

Следует подчеркнуть, что все пенициллины и цефалоспорины неактивны в отношении микоплазм, а также хламидий, и поэтому клинически неэффективны при атипичных пневмониях.

Макролидные антибиотики проявляют высокую природную активность в отношении пневмококков, стафилококков, микоплазм, хламидий и низкую — в отношении гемофильной палочки. Однако в последние годы во всех регионах мира, в том числе и в нашей стране, отмечается неуклонная тенденция повышения устойчивости пневмококков к макролидам. Резистентность пневмококков обычно ассоциируется с неуспехом терапии макролидами. Следует отметить, что новые полусинтетические макролиды не имеют преимуществ перед эритромицином, когда речь идет об устойчивых штаммах пневмококков. В последние годы значение макролидов при внебольничной пневмонии пересматривается. По всей видимости, эти препараты могут быть рекомендованы только в случае нетяжелой пневмонии при подозрении на атипичную этиологию.

|

| Антимикробная активность бета-лактамов, макролидов и фторхинолонов в отношении наиболее значимых возбудителей внебольничной пневмонии |

Фторхинолоны обладают широким спектром антимикробной активности. Эти препараты проявляют природную активность в отношении практически всех потенциальных возбудителей внебольничной пневмонии. Однако применение ранних фторхинолонов (ципрофлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин) при внебольничной пневмонии было ограничено из-за их слабой природной активности в отношении основного возбудителя пневмонии — S. pneumoniae. Значения минимальных подавляющих концентраций (МПК) ранних фторхинолонов в отношении пневмококков составляют от 4 до 8 мкг/мл, а их концентрация в бронхолегочной ткани значительно ниже, что недостаточно для успешной терапии. Описаны случаи, когда терапия фторхинолонами при пневмококковой пневмонии не приносила успеха.

Определенные перспективы лечения внебольничной пневмонии связаны с появлением в последние годы препаратов нового поколения фторхинолонов, которые характеризуются более высокой активностью в отношении S. pneumoniae. Современная классификация фторхинолонов представлена в таблице.

Первым препаратом нового поколения фторхинолонов является левофлоксацин, представляющий собой левовращающий изомер офлоксацина. Левофлоксацин характеризуется более высокой активностью против пневмококков (МПК = 2 мкг/мл) по сравнению с офлоксацином и ципрофлоксацином, причем препарат сохраняет активность и в отношении пенициллинрезистентных штаммов S. pneumoniae. Левофлоксацин — это первый и пока единственный антибактериальный препарат, который официально рекомендован в США для лечения пневмонии, вызванной пенициллинрезистентными пневмококками. Среди новых фторхинолонов только левофлоксацин выпускается в двух лекарственных формах — для приема внутрь и для внутривенного введения. Поэтому левофлоксацин может применяться не только в амбулаторной практике, но и при тяжелых пневмониях у госпитализированных больных. В большом количестве клинических исследований показана высокая эффективность левофлоксацина при внебольничной пневмонии в дозе 500 мг, вводимой однократно в сутки. К несомненным достоинствам левофлоксацина можно отнести его хорошую переносимость.

Вторым препаратом нового поколения фторхинолонов, внедренным в клиническую практику, был спарфлоксацин. Он зарегистрирован в нашей стране и выпускается только в пероральной форме. Однако наряду с доказанной высокой клинической эффективностью следует отметить ряд нежелательных эффектов, отмеченных при его применении. Прежде всего речь идет о существенной фототоксичности спарфлоксацина (т. е. повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету); по некоторым данным, частота возникновения этого нежелательного явления составляет более 10%. Фототоксичность характерна для всех препаратов класса фторхинолонов, однако при использовании других препаратов этой группы (например, левофлоксацина, офлоксацина, ципрофлоксацина) это побочное явление возникает гораздо реже. К другим достаточно серьезным нежелательным явлениям, связанным с приемом спарфлоксацина, относится удлинение интервала QT на ЭКГ, что может сопровождаться появлением желудочковых аритмий, иногда опасных для жизни. Клиническое значение этого феномена до конца не ясно, однако известен факт отзыва с рынка препарата этого класса (грепафлоксацина) именно по данной причине. Таким образом, спарфлоксацин, по всей видимости, не может быть рекомендован для рутинного применения в амбулаторной практике при пневмонии, учитывая наличие других, более безопасных препаратов этой группы.

Последним зарегистрированным в нашей стране новым фторхинолоном является моксифлоксацин. Пока он существует только для перорального приема, однако в следующем году ожидается появление в клинической практике парентеральной лекарственной формы. Моксифлоксацин характеризуется очень высокой природной активностью в отношении пневмококков (МПК = 0,25 мкг/мл), в том числе пенициллинрезистентных штаммов, а также более высокой активностью (по сравнению с ранними фторхинолонами) в отношении микоплазм и хламидий. Моксифлоксацин в суточной дозе 400 мг (однократно) показал высокую клиническую эффективность и хорошую переносимость при внебольничной пневмонии. В контролируемых исследованиях не отмечено клинически значимого удлинения интервала QT и существенной фототоксичности.

Ряд перспективных препаратов нового поколения фторхинолонов в настоящее время проходят стадию клинического изучения. В 2001 году ожидается разрешение клинического применения в России еще двух препаратов этой группы — гемифлоксацина и гатифлоксацина.

Ципрофлоксацин и левофлоксацин сравнение в чем разница

Антибактериальные препараты. Часть 6. Синтетические антибактериальные средства

Синтетические антибактериальные средства:

• Сульфаниламиды

• Хинолоны/фторхинолоны

• Другие синтетические антибактериальные средства

Сульфаниламиды

Сульфаниламиды были первыми химиотерапевтическими (системными) антибактериальными средствами, которые нашли широкое применение в практической медицине.

С появлением пенициллина и других антибиотиков, а в последнее время фторхинолонов, их использование сократилось, однако значения препараты этой группы не потеряли и в ряде случаев успешно назначаются при инфекционных заболеваниях, вызванных чувствительными к ним микроорганизмами.

Сульфаниламиды подавляют рост грамположительных и грамотрицательных бактерий, некоторых простейших (возбудители малярии, токсоплазмоза), хламидий (при трахоме, паратрахоме).

Их действие связано главным образом с нарушением образования необходимых для развития микроорганизмов фолата и дигидрофолата, в молекулу которых входит пара-аминобензойная кислота: сульфаниламиды близки по химическому строению к пара-аминобензойной кислоте, они захватываются микробной клеткой вместо пара-аминобензойной кислоты и тем самым нарушают течение в ней обменных процессов.

4 группы:

а) короткого действия (сульфаниламид, сульфатиазол, сульфаэтидол, сульфадимидин и др.);

б) среднего действия (сульфадиазин и др.);

в) длительного действия (сульфаметоксипиридазин, сульфамонометоксин, сульфадиметоксин и др.);

г) сверхдлительного действия (сульфален и др.)

Почти 65-летний период применения обусловил появление большого количества микробных штаммов, устойчивых к сульфаниламидам.

Преодолеть устойчивость удается, сочетая сульфаниламиды с триметопримом.

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол+триметоприм) – бисептол, гросептол

Мафенид

Месульфамид (стрептоцид растворимый)

Сульфагуанидин (сульгин)

Сульфадимидин (сульфадимезин)

Сульфадиметоксин

Сульфален

Сульфаметоксазол

Сульфаметрол+ Триметоприм (лидаприм)

Сульфаниламид (ранавексим, стрептоцид белый)

Сульфасалазин

Сульфатиазол серебра (аргосульфан)

Сульфацетамид (сульфацил натрия)

Сульфаэтидол (этазол натрия)

Фталсульфатиазол (фталазол)

Хинолоны/Фторхинолоны

Хинолоны. Налидиксовая кислота, пипемидиевая кислота, оксолиниевая кислота вследствие достаточно узкого антимикробного спектра и плохих фармакокинетических свойств нашли ограниченное применение в клинике, преимущественно при лечении инфекций мочевыводящих путей и некоторых кишечных инфекций.

Только после модификации молекулы хинолина (или нафтиридина) путем введения в нее атома фтора появились антимикробные препараты с уникальными свойствами, которые получили обобщенное название «фторхинолоны».

Классификация хинолонов

I поколение (нефторированные хинолоны):

Налидиксовая кислота (невиграмон, неграм)

Оксолиновая кислота (грамурин)

Пипемидовая кислота (палин)

II поколение (грамотрицательные фторхинолоны):

Ломефлоксацин

Норфлоксацин

Офлоксацин

Пефлоксацин

Ципрофлоксацин

III поколение (респираторные фторхинолоны):

Левофлоксацин

Спарфлоксацин

IV поколение (респираторно-антианаэробные фторхинолоны):

Моксифлоксацин

• Офлоксацин (таривид) наиболее эффективен в отношении стафилококка и также является препаратом II ряда при лечении туберкулеза

• Пефлоксацин (абактал) высоко эффективен при менингитах грамотрицательной этиологии, а при почечной недостаточности не требуется коррекции его дозы (выводится печенью).

• Норфлоксацин (нолицин, норбактин) был высоко эффективен при инфекции мочевых путей (особенно при цистите).

• Ципрофлоксацин и офлоксацин включены как препараты первого ряда или как альтернативные для лечения и профилактики сибирской язвы и чумы, в том числе у детей и беременных.

• Ломефлоксацин (максаквин) в России применяются в комплексной терапии туберкулеза

Ципрофлоксацин (ципролет, ципробай, ципринол) высоко эффективен при бактериальных инфекциях, вызванных синегнойной палочкой, при тяжелых кишечных инфекциях (сальмонеллез), протекающих с бактериемией, при туберкулезе (препарат II ряда).

В настоящее время новые фторхинолоны рассматриваются как наиболее надежные средства при лечении больных с тяжелой внебольничной пневмонией, в том числе госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Показано, что на фоне лечения левофлоксацином летальность достоверно ниже по сравнению с комбинированной терапией цефтриаксоном и кларитромицином

• Получены убедительные клинические данные об эффективности моксифлоксацина (авелокс) в режиме монотерапии при лечении осложненных инфекций кожи и мягких тканей, гинекологических и абдоминальных инфекций.

• Возможность применения моксифлоксацина в режиме монотерапии обусловлена высокой природной активностью препарата в отношении анаэробных микроорганизмов.

Таким образом, полученные в последние годы клинические данные свидетельствуют, что новые фторхинолоны являются не только «респираторными», а имеют большой терапевтический потенциал в разных областях антибактериальной химиотерапии.

Гемифлоксацин (фактив)

• Обладает самой высокой активностью среди фторхинолонов в отношении Streptococcus pneumoniae.

• Активность гемифлоксацина в отношении грамотрицательных микроорганизмов оказалась сравнимой с таковой ципрофлоксацина.

• Длительный период полувыведения гемифлоксацина (8 часов) позволяет принимать препарат один раз в сутки.

• В отличие от левофлоксацина лишь 27–30 % гемифлоксацина выводятся из организма в неизмененном виде через почки

История создания и последующего клинического применения фторхинолонов является весьма показательной иллюстрацией того положения, что за расширение спектра и усиление антимикробного действия нередко приходится «платить» возрастанием частоты и появлением серьезных нежелательных явлений при назначении антибиотика

В отношении гемифлоксацина основной проблемой было появление макулопапулезной кожной сыпи при длительных курсах его приема женщинами моложе 40 лет и женщинами в постменопаузальном периоде, находящимися на заместительной гормональной терапии

Поэтоу производитель не рекомендует назначать препарат курсами более 7 дней.

Гемифлоксацин хорошо переносится пожилыми пациентами, а также больными с нарушенной функцией печени и почек.

Гемифлоксацин может приводить к удлинению интервала QT, в связи с чем не рекомендуется для использования у пациентов с удлинением интервала QT в анамнезе, электролитным дисбалансом и у принимающих антиаритмические препараты IА и III классов.

При приеме внутрь нитроимидазолы хорошо всасываются, биодоступность составляет более 80% и не зависит от пищи. Метронидазол хорошо всасывается при интравагинальном введении в виде таблеток. Пиковые концентрации в крови в этом случае составляют примерно 50% тех, которые достигаются при приеме эквивалентной дозы внутрь. При использовании вагинального геля абсорбция значительно ниже. При наружном применении метронидазол практически не всасывается.

Нитроимидазолы распределяются во многих тканях и биологических жидкостях, хорошо проходят через ГЭБ (создавая высокие концентрации в СМЖ и в ткани мозга) и плацентарный барьер, проникают в грудное молоко, активно секретируются со слюной и желудочным соком.

Показания

Системно

Анаэробные или смешанные аэробно-анаэробные инфекции различной локализации:

инфекции НДП (аспирационная пневмония, эмпиема плевры, абсцесс легкого); инфекции ЦНС (менингит, абсцесс мозга);

интраабдоминальные, включая инфекции органов малого таза;

инфекции полости рта;

псевдомембранозный колит;

периоперационная профилактика при интраабдоминальных и гинекологических вмешательствах.

Протозойные инфекции: трихомониаз, лямблиоз, балантидиаз, амебная дизентерия и внекишечный амебиаз (амебный гепатит, абсцесс печени, абсцесс мозга).

Эрадикация H.pylori при язвенной болезни (в сочетании с другими препаратами).

Местно: вагинит, бактериальный вагиноз, розовые угри, себорейная экзема, периоральный дерматит.

Противопоказания

• Аллергическая реакция на нитроимидазолы.

• Органические заболевания ЦНС с выраженными клиническими проявлениями.

• Беременность (I триместр).

• Кормление грудью.

Хиноксалины

В России в медицинскую практику введены два ЛС этого класса –диоксидин (для парентерального применения) и хиноксидин (для приема внутрь). Действующим началом хиноксидина является диоксидин. Таким образом, хиноксидин – пероральная лекарственная форма диоксидина.

Диоксидин для системного применения используют только у взрослых пациентов в качестве резервного ЛС (при неэффективности и непереносимости менее токсичных антибиотиков, а также невозможности их применения по каким-либо другим причинам) при тяжелых формах инфекции:

1. нижних отделов дыхательных путей (гнойный плеврит, эмпиема, абсцесс легкого);

2. интраабдоминальных;

3. кожи и мягких тканей (флегмоны, гнойные посттравматические, послеоперационные и ожоговые раны);

4. раневой и ожоговой инфекции (местно).

Клиническое значение диоксидина для системного применения обусловлено его активностью в отношении штаммов бактерий, устойчивых к ЛС других антибактериальных групп, и эффективностью при различных гнойных инфекциях, вызванных устойчивыми, в том числе полирезистентными, штаммами бактерий.

Побочные эффекты, встречающиеся у пациентов:

ЖКТ: боль в животе, тошнота, диарея, рвота.

Нервная система: головная боль, судорожные сокращения икроножных мышц.

Аллергические реакции: кожные сыпи, крапивница, при внутривенном введении нельзя исключить анафилактический шок.

При внутривенном введении: озноб, повышении температуры тела.

Кора надпочечников: при передозировке возможно развитие симптомов недостаточности надпочечников.

При строгом контроле за дозировками ЛС нежелательные реакции наблюдаются редко.

Фузидины

Класс фузидинов представленфузидиевой кислотой и ее солями – натриевой (фузидин натрия, фуцидин) и диэтиламиновой.

За последние годы значение фузидиевой кислоты в терапии инфекций стафилококковой этиологии стало возрастать, так как она эффективна в отношении большинства полирезистентных штаммов золотистого и эпидермального стафилококка.

Фузидиевая кислота обладает преимущественной активностью в отношении грамположительных бактерий, в первую очередь, стафилококков и стрептококков, в том числе устойчивых к оксациллину/метициллину и пенициллину.

Фузидиевую кислоту применяют для лечения гнойно-воспалительных процессов различной локализации, вызванных, в первую очередь, грамположительной кокковой флорой. Эффективность лечения при системном применении стафилококковых инфекций составляет 90% и более, при стрептококковых – 75-85%. Наличие парентеральной и пероральной лекарственных форм позволяет проводить ступенчатую терапию.

Важной областью применения фузидиевой кислоты является возможность лечения инфекций костей и суставов, а также использование при вторичном инфицировании протезов и средств остеосинтеза.

Получены положительные результаты применения фузидиевой кислоты в сочетании с антистафилококковыми пенициллинами при стафилококковых эндокардитах.

Противопоказания

1. Гиперчувствительность к фузидиевой кислоте и ко вспомогательным компонентам в лекарственной форме;

2. Облитерирующие заболевания сосудов (для внутривенного введения).

Для лекарственных форм фузидиевой кислоты с гормональными лс:

1. Первичные бактериальные, микотические или вирусные поражения кожи;

2. Периоральный дерматит;

3. Туберкулез легких;

4. Кожные проявления сифилиса;

5. Розовые угри;

6. Повышенная чувствительность к компонентам лекарственной формы.

Липопептиды

Даптомицин (кубицин). Активен только в отношении грамположительных бактерий.

Даптомицин в присутствии ионов кальция связывается с клеточной мембраной (как в фазе роста бактериальной клетки, так и в состоянии покоя), вызывает ее деполяризацию, что приводит к стремительному ингибированию синтеза белка, ДНК и РНК и гибели клетки с незначительным лизисом.

Даптомицин эффективен у больных с осложненными инфекциями кожи и мягких тканей (раневые инфекции, подкожные абсцессы), с бактериемией, вызванной Staphylococcus aureus, в т.ч. метициллинорезистентными штаммами (инфекционные эндокардиты, включая ранние послеоперационные эндокардиты)

Механизм действия даптомицина отличается от такового у всех известных на сегодняшний день антибиотиков. Необратимо связывается с клеточной мембраной грам(+) бактерий. Формируется канал, приводящий к быстрой деполяризации клеточной мембраны из-за выхода калия и, возможно, других ионов, содержащихся в цитоплазме. В результате грубого нарушения процессов синтеза макромолекул наступает гибель бактериальной клетки. В отличие от бета-лактамных антибиотиков, бактерицидное действие даптомицина не связано с разрушением клетки.

Антибиотикорезистентность

• Природная или генетическая: генетически обусловленное отсутствие чувствительности микроорганизмов к антибактериальному препарату

• Приобретенная: возникает в результате мутации отдельных штаммов бактерий и селекции устойчивых клонов в результате внехромосомного (плазмидного) обмена генетической информацией между отдельными бактериальными клетками

• Приобретенная резистенность может быть:

Первичная – до начала лечения

Вторичная – на фоне лечения антибактериальными препаратами

Перекрестная – в пределах одной группы (полная, частичная)

Ассоциированная – между различными группами

Механизмы формирования антибиотикорезистентности

• Нарушение проницаемости клеточной стенки микрооганизмов для антибактериального препарата (АБП) – модификация пориновых каналов

• Ферментативная инактивация АБП – продукция бактериями ферментов (бета-лактамазы, карбапенемазы, металлопротеазы и др.)

• Модификация мишеней действия АБП – клеточных структур (фторхинолоны, сульфаниламиды)

• Активное выведение АБП из микробной клетки – эффлюкс (тетрациклины, макролиды)

• Формирование метаболического «шунта» (сульфаниламиды)

Категории чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Чувствительный

• лечение инфекции, вызванной данным микроорганизмом при применении данного антибиотика вероятно будет эффективным

Промежуточный

• лечение инфекции, вызванной данным микроорганизмом при применении данного антибиотика может быть эффективным при использовании повышенных доз и при локализации очага инфекции в том участке, где возможно формирование повышенных концентраций антибиотика

Устойчивый

• лечение инфекции, вызванной данным микроорганизмом при применении данного антибиотика вероятно будет неэффективным

Контроль эффективности антибактериальной терапии – через 48-72 час.