цифровой концлагерь что это такое

Апокалипсис под расчёт: Глубинная цифровизация как обнуление человечества

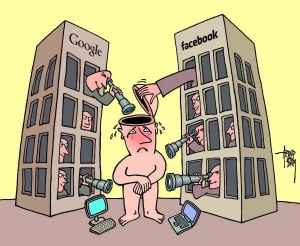

«Цифровой концлагерь», «тотальный цифровой контроль», «число зверя». Эпопея с «цифровым обеспечением» самоизоляции во время пандемии COVID-19 здорово подогрела (даже вскипятила) страсти вокруг цифровизации. Люди не просто испугались электронных пропусков – они вспомнили обо всех своих опасениях, связанных с «цифрой»: о накапливающихся в течение жизни персональных данных, о «цифровом контроле» не только за теми фактами, которые ты сам предоставляешь цифровому начальству, но и за твоими покупками, интересами, интернет-пристрастиями и политическими взглядами.

«Западная цивилизация измеряет счастье в количественных категориях».

Прот. Андрей Ткачёв

И пугает людей не только возможный цифровой контроль «Большого Брата» из антиутопии Оруэлла «1984» – всемогущего тоталитарного государства. И не только угроза (вполне реальная) криминального доступа к персональным данным со стороны разных коммерческих структур или просто мошенников. Страшит возможность анонимного, рассредоточенного контроля – потому что физически сервера, на которых находится всё то, что мы о себе знаем и не знаем, – за пределами территории России, под полным контролем и при необходимости управлением чужих государственных или надгосударственных структур.

Люди нервничают, пугаются, впадают в отчаяние, а в ответ им раздаются раздражённо-снисходительные упрёки очень умных и современных государственных банкиров, депутатов-единороссов и телепропагандистов: кто вы такие, нелепые и неосведомлённые люди, чтобы судить о грядущем торжестве новых цифровых технологий и наступающем царстве искусственного интеллекта? И, не получая ни уважительных разъяснений, ни внятных ответов на обоснованные тревожные вопросы, люди на самом деле впадают в панику и в истерику. И, как луддиты, с яростью отвергают огромные и несомненные возможности, которые открыли перед людьми новые информационные технологии.

Но ярость и психоз попросту отводят нам глаза от гораздо более глубоких и страшных вещей. От той «цифровизации», которая намного опаснее интернета, биткоинов и Big Data. От базовой основы нынешней «мировой» (на самом деле западной) цивилизации. От того, что обессмысливает, опустошает и разрушает все стороны нашей жизни – от веры, культуры, семьи и морали до образования, науки и тех самых полезных и нужных людям цифровых технологий.

Апокалипсис – это учёт

Глубинная цифровизация (будем так её теперь называть) пришла к нам, по большому счёту, в XX веке. Хотя в каком-то смысле о ней говорили и раньше – например, Лев Толстой в романе «Война и мир», для которого «движение больших масс людей» стало новым смыслом истории, которую раньше измеряли в «великих вождях» и прочих полководцах. В реальность XX века цифра вошла как символ массовой смерти: в бельгийском Конго, где чиновники короля Леопольда II физически уничтожили до 10 миллионов человек (около половины населения) и на полях сражений Первой мировой войны. И чтобы спасти человечество от массового стресса, а элиты – от признания своей вины и покаяния, оставалось перевести эту гекатомбу в цифру.

Отрицать необходимость учёта и подсчёта для понимания всё более огромного мира было бы просто чушью. Но следующим шагом стало нечто намного менее естественное, чем статистика, и далеко не сразу осмысленное – сведение этого мира к чистой цифре, к отчёту и учёту.

Перепончатокрылая ленинская фраза «Социализм – это учёт» показала, куда ведёт человечество «ленинский курс». Безумная, маниакальная идея поставить под контроль все аспекты общественной жизни – от экономических результатов и социальных проблем до уровня трудового энтузиазма (вроде контроля над перевыполнением плана) – обернулась химерой «советской пятилетки», которая к 70-м годам XX века превратилась в планирование перевыполнения плана (который можно было постфактум скорректировать, то есть понизить показатели, чтобы к отчётному сроку превратить «невыполнение» хотя бы в недоперевыполнение – такое слово, кстати, тоже было).

Знаменитая «красная цифровизация» обеспечила полную победу отчётности над жизнью. Продуктом этой победы стал дефицит, а символом – слова Александра Твардовского: «Обозначено в меню, а в натуре нету». Лукавая цифра докладывала о постоянном «росте благосостояния советского народа», а в магазинах периодически пропадали не только мясо и сыр, но и туалетная бумага, репчатый лук, сгущённое молоко и книги классических русских писателей. В конце концов обожествление учёта свелось к полной утрате контроля над советской экономикой и крушению советской власти.

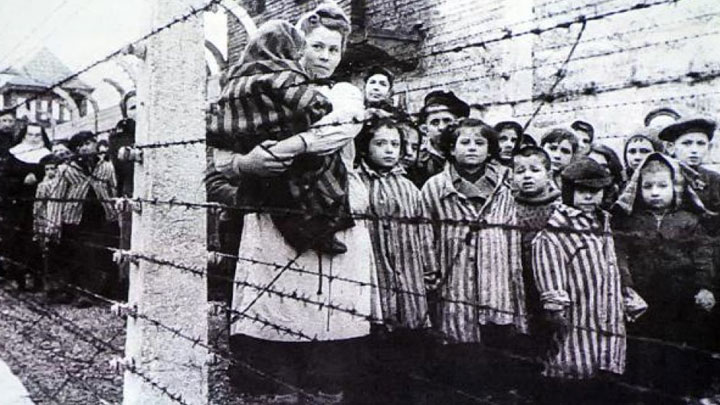

Но в самой инфернальной форме в середине прошлого века сведение человека к цифре реализовалось в нацистских концлагерях смерти – ну и в ГУЛАГе тоже. Правда, в ГУЛАГе номера нашивались на одежду, которую можно было снять, а нацистов выжигали их на коже узников. Впрочем, и в том, и в другом случаях человека цифровизовали, чтобы вычеркнуть его из мира живых душ, лишить его личности и – как они надеялись – жизни, как здешней, так и вечной.

Образование – это стандарт

Цифровизация образования обосновывалась даже более рационально и человеколюбиво, чем плановая экономика. Массовое, всеобщее образование, охватывающее миллионы детей в огромной стране, нельзя было оставить без определённых рамок, обязательных для всех. В СССР дети от Бреста до Петропавловска-Камчатского должны были получить базовые знания и – по результатам своей учёбы – оценки их знаний, с которыми они могли бы впоследствии, например, поступать в вузы. Пятёрка же в Бресте равнялась пятёрке в Петропавловске безо всякого сомнения.

Все эти необходимые статистические рамки разрабатывались высокоразвитой советской педагогической наукой, которая умела связать между собой разные цифры и факты – о возможностях детской психики в зависимости от возраста, о знаниях, необходимых для социализации, о требованиях народного хозяйства, о номенклатуре специальностей и т. д.

Однако образовательные стандарты в СССР оставались именно рамками. При всей цензуре и безальтернативности программ передача детям знаний шла через живой голос учителя, через его душу и через меловые линии на грифельной доске. И эти же живые учителя ставили оценки – не только по числу ошибок в буквах и неправильных решений в числах, но и по своему личному, человеческому пониманию ребёнка, его возможностей и достижений. Да и пятёрки с четвёрками продолжали – в скобках – поясняться словами «отлично» и «хорошо».

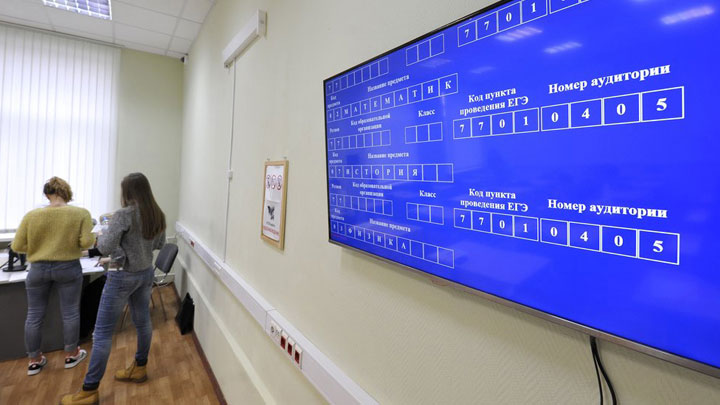

Конечно же, это была очень шаткая и часто несправедливая система. Субъективизм учителя, коррупция (в те времена часто не денежная), прямые указания сверху, – всё это было. Разные требования в разных школах и в разных концах страны – было. Подтасовки результатов экзаменов для лучшей отчётности перед начальством – тоже. А введение ЕГЭ (независимый от произвола учителей и чиновников механизм справедливого измерения уровня знаний), образовательные стандарты (только рамочные требования, допускающие вариативность образования), а также международное образовательное сотрудничество в рамках Болонского процесса (чтобы дипломы о высшем образовании в России и в остальном мире признавались бы на взаимной основе), – всё это обосновывалось исключительно интересами детей, эффективностью и конкурентоспособностью образования. Очень многие были с этим согласны – в том числе и педагоги.

Но получилось другое

Защита от субъективизма педагогов превратилась в защиту системы от личности, в войну на уничтожение субъектности – то есть индивидуальности ученика и его личной, человеческой связи с учителем и с учёбой. А методы совершенно необходимого учёта – в механизм замены образования отчётностью, а школьника и студента – цифрой в графе этой отчётности.

Введение ЕГЭ в течение нескольких лет разрушило учёбу школьников в выпускном классе: весь год отныне был посвящён цифровому натаскиванию в сдаче тестов (с практически полным отказом от «лампового» – человеческого и традиционного – образования и воспитания). Болонский процесс в высшем образовании не помог адаптировать документы о высшем образовании к европейским и мировым стандартам, а принялся рушить нашу высшую школу, возводя на её месте картонные муляжи бакалавриатов и магистратур. Унификация высшего образования в рамках модульной системы (так называемые образовательные кре́диты – они же «зачётные единицы Карнеги») вышла далеко за рамки механизма обеспечения сопоставимости результатов учебного процесса: она понемногу свела всё университетское многообразие к взаимозаменяемым галочкам в итоговых таблицах. Теперь ничто уже не могло сдержать высшую школу от движения по любимому пути Германа Грефа – от «лишних знаний» и развития «мозговой мускулатуры» творцов и думающих людей к KPI эффективных менеджеров и успешных потребителей.

Ну и – в завершение всего – в последние дни (надеюсь, что не в самые последние дни русской школы) они повели дело к полной и окончательной цифровизации образования через «дистанционку». Это уже какая-то дьявольская смесь из ЕГЭ, модульной системы и примитивных компьютерных программ на месте живых учителей. Что-то совсем уже похожее на «воспитание» условных рефлексов у собачек Павлова.

Единица – вздор, единица – ноль

Гениальный певец «адовой работы» на благо коммунизма Владимир Маяковский провидчески сформулировал суть будущей цифровизации через аллегорию, с помощью которой он пытался обосновать тоталитаризм партийной диктатуры.

Молодые читатели, возможно, не помнят или не знают этих запоминающихся строф – так позвольте процитировать.

Замечательное по своей глубине саморазоблачение! Единица – личность – приравнивается к нулю, но тут же утверждается, что очень много нулей равны бесконечности. Враньё – и этому учит нас подлинная наука о цифрах, арифметика: миллион, умноженный на ноль, это всего лишь ноль.

Поэтому «глубинная цифровизация» – это обнуление человека и всего, что с ним связано.

Советская «пятилетка качества» (1970–1975 годы) – переход от измерения выпускаемой продукции в литрах, тоннах и кубометрах к измерению в «условных рублях» произвольно назначаемых властью цен.

Эффективный, в точности по западным стандартам, менеджмент научных исследований (блестящая спецоперация наших «спецучёных» успешно сокрушила твердыню Российской академии наук, с которой ничего не смогли сделать ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущёв) поставил в центр своей системы учёта, контроля и финансовой оценки научной работы высосанные из пальца «индексы цитирования». Которые не оставили никаких шансов гениальным математикам (одна-две гениальные работы за год, а то и за пять лет) в сравнении со специалистами по логистике продвижения кнопкодавительных услуг (30-31 публикация в месяц).

Эффективные системы учёта экономического эффекта театральной деятельности дали возможность коммерсантам от искусства похоронить легендарный русский театр и протащить вместо него вакханалию бездарной порнографической «богомоловщины».

«Глубинная цифровизация» того, что называют цифровым развитием (то есть внедрения колоссальных возможностей новых информационных технологий в жизнь человека), превращает, если уже не превратила окончательно, этот несомненный прорыв в будущее в чёрную дыру в никуда: вместо того, чтобы работать на человека, усиливать и укреплять его во всё более сложном мире, эта цифровизация делает его всё более бесправной и бессильной игрушкой в руках неведомо кем написанных алгоритмов. Впрочем, как это «никем».

Ну и продвинутая система КПЭ (ключевые показатели эффективности) – а на самом деле KPI (Key Performance Indicators, или, как я это перевожу, ключевые индикаторы перформанса). Ими сегодня измеряется всё, что угодно – от работы офис-менеджеров или медиа до профпригодности губернаторов. Точнее, не измеряется, а подменяется.

Любая оценка человеческой деятельности сводится к количественным и качественным методам. Никакой самый продвинутый соцопрос не даст тех результатов, которые покажет фокус-группа, проведённая талантливым и опытным модератором. Никакие индексы Хирша не помогут созданию устойчивой репутации учёного в пока ещё недобитом научном сообществе. Никакие де́биты и кре́диты не заменят интуитивной, основанной на личном учительском опыте, оценки таланта, одарённости ученика.

Более того, буквы и слова невозможно свести к цифрам.

Язык, – пишет философ Ноам Хомский в своей книге «О природе и языке», – не является коммуникацией в собственном смысле этого слова. Это система для выражения мыслей, то есть нечто совсем другое. Её, конечно, можно использовать для коммуникации… Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка.

Скажем проще: язык – это, прежде всего, коммуникация духа с душой и личностью. Нечто неизмеримое и только отчасти умопостигаемое.

А вот попытка цифровизации духа – это уже совершенно апокалиптическая технология. То самое предсказанное число зверя – не в виде прямо и грубо поставленного штампа на лбу, а в виде порядкового номера, приравнивающего к нулю человека и человечество.

Цифровой концлагерь и реальность

На небольшом канале «Больше всех надо» была поднята весьма обсуждаемая сегодня тема информационной безопасности в цифровом мире, поскольку некоторые утверждают, что нас ожидает «цифровой концлагерь», в котором «старший брат», под которым обычно подразумевают государство, поставит под неусыпный контроль всё и вся, включая личную жизнь людей.

Поводом для подобных умозаключений стало появление цифровой системы распознавания лиц: она якобы позволит взять под контроль всех. Некоторые считают, что в Китае «цифровой концлагерь» уже построен: государство уже выстроило социальные рейтинги для своих граждан в зависимости от их социального поведения, в том числе при переходе улицы.

Да, система распознавания лиц может быть использована для слежки и за преступником, и за политическим активистом, но ведь это было всегда. Сегодня появился новый «цифровой шпик», аналог шпиков-топтунов начала ХХ века, которые выслеживали всех, кого им приказывали. И «цифрового шпика» тоже можно обманывать, как и шпиков-топтунов. Другой вопрос: как быть с уличной преступностью?

Но всё же правомерен вопрос: куда всё это нас ведёт? Ведёт ли нас развитие цифровых технологий в «цифровой концлагерь»? Здесь под подозрение попадает «государство», которое обладает возможностями для создания объединённого «цифрового профиля» человека, и многие исходят из того, что государство — это злодей, который рано или поздно захочет злоупотребить системой распознавания лиц, поэтому государство нужно поставить под общественный контроль. Но что такое «государство», и что такое «общественный контроль»? Это тоже инструменты, технологии, которые сами по себе нейтральны, но которые могут быть использованы работающими в этих структурах людьми в своих целях.

Общество можно эффективно контролировать средствами пропаганды и запугивать отрядами «патриотов» на улицах. Это дёшево и практично, по сравнению с системой «цифрового концлагеря», в истории таких «концлагерей» создавалось множество, сегодня мы видим такой националистический «концлагерь» на Украине, где 70% населения, проголосовавшего за «Голобородько», запуганы «патриотами», а государственная пропагандистская машина регулярно прочищает всем мозги. Без всякой «цифры».

Государство и общество

А что такое «общественный контроль» со стороны общества? Фактически, это попытка создания нового, параллельного государства, так как эта «общественная организация» ставит своей задачей контролировать само государство, людей в его структурах. Не важно, какого государства: «демократического» или «авторитарного», которые отличаются друг от друга только по цвету и запаху, но не по своей сути.

На наш взгляд, маньякам, стремящимся создать «цифровой концлагерь», проще и выгоднее захватить власть именно в новых «общественных структурах», «корпоративных структурах», чтобы продвигать свои идеи от имени общества, отстранившись от скомпрометированных веками истории институтов «старого государства». Потому что возникающее «новое государство» не обременено никакими традициями, условностями, которые есть у «старого государства», но претендует на представление интересов всего общества, то есть на приоритет над «старым государством».

Что же нам остаётся? Бороться с «цифровыми» маньяками — и тогда защитим мы свою свободу от «цифры». Ничего не поделаешь: вся наша история — это борьба, и «цифровой мир» не может этого изменить. Так устроен наш мир: «И вечный бой, покой нам только снится. »

Цифровой концлагерь

Цифровой концлагерь — расхожее выражение, которым обозначается система жёсткого контроля власти над обществом за счёт технологий цифровой слежки и тотального информационного контроля, либо попытка ввести такую систему.

Содержание

[править] Основа

Основой цифрового концлагеря на социальном уровне является тоталитарный режим, где власти безраздельно контролируют рядовых людей с помощью высоких технологий. В качестве властей выступают крупные структуры (международные корпорации, частные банки, спецслужбы государств), изначально обладающие могуществом и ресурсами. Обычный человек при этом превращается в биологический объект, лишённый прав и свобод, и ставший добровольным рабом. Для обывателя власти выступают как анонимная и невидимая сила, скрывающаяся за фасадом созданной ею видимости обычной жизни общества.

В процессе глобализации в роли хозяев цифрового концлагеря утверждаются частные надгосударственные структуры международного характера, подавившие и подчинившие в конкурентной борьбе более слабые региональные тоталитарные объединения (государства с их демократическими институтами и социальными функциями). При этом спецслужбы государств становятся филиалами частных корпораций, а рядовой человек перестаёт считаться человеком, становясь жертвой сильных мира сего.

[править] В политике

Обвинения в создании цифрового концлагеря со стороны правых политических сил направлены в сторону коммунистических и левых социалистических сил, которых правые обвиняют в создании тоталитарных режимов и цензуры Интернета. С свою очередь левые политические силы в создании тоталитарного цифрового концлагеря обвиняют капитализм и международные корпорации, устанавливающие тайную слежку за гражданами и контроль над информацией. Но на практике жертвой информационного тоталитаризма оказываются простые рядовые граждане, а хозяевами — политики, финансисты, олигархи и диктаторы.

[править] Сбор данных

Одной из основ создания цифрового концлагеря является тайный и явный сбор информации о человеке, в том числе сбор персональных данных с помощью современных средств коммуникаций и обработки информации.

Предлогом для сбора данных, указываемым в качестве причины, чаще всего являются:

Целью, явно не указываемой, является тотальный контроль над рядовым человеком со стороны властей через контроль над информацией. Последствиями повсеместного сбора персональных данных становится вторжение в частную и личную жизнь человека и тотальный контроль над обществом.

[править] Источники сбора информации

Источниками информации о человеке является большое количество оцифрованных персональных данных, с большой скоростью тем или иным способом попадающих в руки заинтересованных сторон с помощью современных технологий, специального программного обеспечения, кражи, подкупа, властных рычагов, коррупции и т. д.

Непрерывная круглосуточная слежка за человеком происходит с помощью множества цифровых устройств. Местоположение человека может быть определено с помощью цифровых видеокамер, массово размещённых на улицах и в помещениях. Мобильные телефоны и смартфоны помогают определить координаты их владельцев по исходящему от них к ретрансляционным сетям радиосигналу, информация о котором доступна частным компаниям — мобильным операторам связи.

Создаются все условия, чтобы человек сам выдавал о себе как можно более подробную информацию в интернете. Поисковики отслеживают запросы пользователей, составляя список интересов человека. Соцсети побуждают выкладывать о себе самую подробную частную информацию, вплоть до личной переписки. Технология распознавания лиц позволяет по фотографии найти человека автоматически за короткое время.

В результате сбора всех данных создаётся цифровой профиль человека, или цифровой портрет гражданина, дающий подробную личную характеристику о его характере, интересах и предпочтениях, политических взглядах и планах, симпатиях и антипатиях.

[править] Тоталитарный контроль

Тоталитарный контроль над человеком устанавливается путём создания монополии на доступ к материальным и информационным ресурсам и принуждения к заранее запрограммированным действиям, которые выгодны хозяевам. Делится на материальный, информационый и финансовый.

[править] Контроль над сознанием

В рамках электронного концлагеря наиболее выгодным для властей вариантом является добровольное подчинение и рабство. Для этого больше всего подходит контроль над сознанием человека, который является наименее затратным: люди сами подчиняются без затрачивания усилий на силовое принуждение.

Контроль над сознанием осуществляется путём формирования информационной среды, в которой человек находится. Элементами контроля над сознанием являются цензура в интернете и в СМИ, законы о контроле за интернетом, ограничения свободы информации. Ещё одним инструментом влияния является сокрытие или подмена реальной статистики.

Контроль над человеком осуществляется также через влияние на его волю и поступки. Навязывание наперёд заданных потребностей и формирование мнения, стереотипов происходит через рекламу и СМИ, искусственную накрутку определённых информационных материалов и персон (пантеон кумиров и идолов, поп-звёзды, мода, создаваемые тренды).

[править] Создание внешней видимости

Структуры тоталитарного контроля создают внешнюю видимость свободы и благополучия с помощью информационной монополии на описание действительности. Тех, кто пытается нарушить монополию, система переводит в категорию маргиналов, определяя их статус как незначительного меньшинства. В частности, всех, кто затрагивает тему о реальном информационном концлагере и ограничении свободы информации, приписывают к конспирологам и сторонникам теории заговоров, определяя подобную информацию как несерьёзную и не заслуживающую доверия. Примером внешней видимости является Википедия, где жёсткий контроль администраторов скрыт под внешним дружественным образом свободной энциклопедии, которую может править каждый. Однако в Википедии многие темы цензурируются администраторами под предлогом маргинальности.

[править] Чипизация

Рекламируемое как средство безопасности вживление электронных чипов в тело (чипирование, чипизация) позволяет осуществлять тотальный контроль над человеком. Идея о чипизации широко обсуждалась в интернете многими конспирологами, но на практике распространения не получила, уступив персональным мобильным устройствам.

[править] Финансы

Отказ от наличных денег в пользу банковских карт делает человека заложником банковской системы, которая управляет банкоматами и может заблокировать счета в любой момент.

[править] Меры по отношению к неугодным и нарушителям

В случае, когда манипуляция сознанием не срабатывает, к человеку применяются меры физического воздействия.

[править] Власти

Создавая тоталитарный цифровой контроль над обществом, сами властители, имея деньги, власть, технологии и рычаги давления, не подпадают под контроль созданных ими цифровых технологий.

[править] Проявления элементов цифрового концлагеря в реальности

[править] США

Государственная слежка, раскрытая Сноуденом. Слежка Гугла. Продвижение трендов толерастии, введение квот на расовые и сексуальные меньшинства для работодателей, активная травля в соцсетях неугодных. Обязательное наличие инстаграма у фирм.

[править] Китай

Система Социального Кредита в Китае (MyGap)

[править] В России

Как попытку построить цифровой концлагерь оценили введение цифровых пропусков («цифровых ошейников») в ряде регионов России весной 2020 года под предлогом угрозы эпидемии коронавируса. Из дома стало нельзя выходить без уважительной причины и без пропуска (это, естественно, не касается чиновников и силовиков). Критиками данных мер отмечено, что они введены со всевозможными нарушениями конституции России и федеральных законов (включая закон о персональных данных).

Собянин строит цифровой концлагерь для нас, но ворья из Единой России, олигархов и самого Собянина это не касается.

Серьезным шагом на пути к построению концлагеря в России может стать создание всеобъемлющей базы с полной информацией обо всех гражданах России. Категорически против идеи создания подобной базы выступил в 2019 году даже такой лоялист как Игорь Ашманов. [5] Тем не менее, в мае 2020 года в разгар эпидемии коронавируса в Госдуме готовится к принятию законопроект о едином информационном регистре, «в который будут поставлять данные все ведомства знающие о гражданах хоть что-то». Предполагается, что доступ к реестру будет иметь любой сотрудник МФЦ, а данные граждан из него невозможно будет исключить. При этом реестр ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС), а остальные ведомства должны будут предоставлять ФНС необходимые данные. [6]

[править] Цитаты

В РФ мировую медийную истерию вокруг сезонной ОРВИ (в северном полушарии она 2-3 раза в год стандартно) использовали для создания настоящего цифрового концлагеря. Выход из дома по коду и так далее. Коронавирус же.

Вместо строительства «цифрового концлагеря» у нас в стране строится цифровой шалман.

И это — хорошо. В шалмане приятнее жить, чем в концлагере.

Итак, на любые перемещения будут требоваться очень сложно получаемые разрешения. Для того, чтобы выехать из Москвы в Новосибирск, нужно будет подавать заявку на разрешение за месяц и объяснять необходимость поездки. Поездка за границу потребует оформления до полугода на тех же условиях, как в СССР при поездке в «капстрану». Выход на улицу – только по пропуску из полиции, с объяснительной запиской («а зачем это вам на улицу»). Образование и ресторанный бизнес перейдут в онлайн. Все традиционные формы политической активности будут абсолютно запрещены: какие могут быть митинги или демонстрации во время эпидемий? Или даже в промежутках между ними? Любые уличные мероприятия уйдут в область преданий. Да, пожалуй, и любые массовые мероприятия вообще. Собираться больше трёх разрешат только в масках с перчатками и только с разрешения полиции. Исключение – работа, которую нельзя сделать удалённой. Однако и тут будут свои новшества – например, категорический недопуск на рабочее место посторонних, контроль всех контактов, измерение температуры (а то и анализ крови) при входе в офис. И много ещё чего.

[править] Видео

Электронный контроль Шария (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)