целиакия к чему приводит

Чем опасна целиакия у взрослых?

Целиакия (глютеновая энтеропатия) – это хроническое заболевание, связанное с непереносимостью белкового компонента клейковины злаковых (глютена), в большом количестве содержащегося в пшенице, ржи и ячмене. Заболевание проявляется негативной реакцией иммунной системы на глютен и как следствие развитием воспаления слизистой оболочки тонкого кишечника.

В норме глютен расщепляется в кишечнике с помощью специальных ферментов, но у части людей эти ферменты отсутствуют и нерасщепленный глютен, воздействуя на слизистую тонкой кишки, активирует иммунную систему. В результате происходит разрушение клеток кишечника (энтрероцитов) клетками иммунной системы (цитотоксическими лимфоцитами). Это приводит к нарушению переваривания и всасывания многих необходимых организму веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов).

Главным средством лечения для большинства пациентов с целиакией является строгое соблюдение безглютеновой диеты.

Сложности диагностики целиакии у взрослых

Многообразии симптомов целиакии: от диареи и анемии до раздражительности и депрессии, а иногда и бессимптомное течение затрудняют ранную диагностику, в результате чего у 83% людей с целиакией заболевание не диагностируется своевременно.

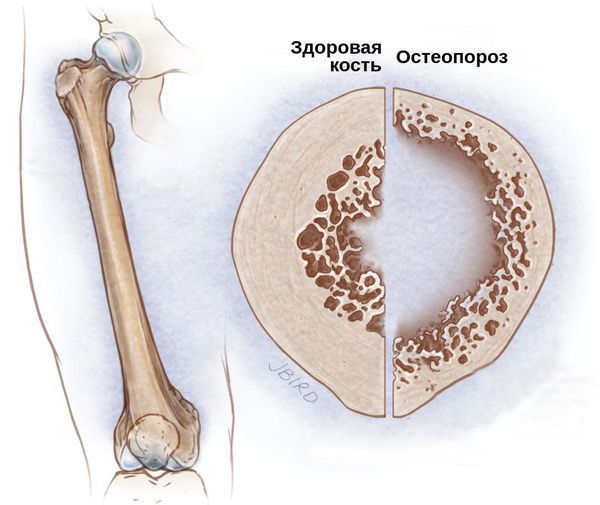

Без лечения и соблюдения безглютеновой диеты у людей с целиакией развиваются осложнения и со стороны других органов и систем, такие как заболевания нервной, костной и эндокринной систем, а также повышается риск онкологических заболеваний.

Примерно у 70% взрослых целиакия протекает под «масками» различных заболеваний и патологических состояний:

Значительная частота атипичных и скрытых форм целиакии усложняет своевременную диагностику заболевания, часто с момента обращения пациентов с жалобами и постановкой диагноза проходит несколько лет. Поэтому важно при наличии таких симптомов получить консультацию гастроэнтеролога, имеющего опыт диагностики и лечения этой болезни.

Записаться в ГЦ «Эксперт» на консультацию гастроэнтеролога, специализирующегося на диагностике и лечении целиакии у взрослых, можно по тел. 426-33-88.

Недостаточная осведомленность населения о целиакии

Несмотря на то, что целиакия является достаточно распространенным заболеванием (встречается примерно у 1% населения), многие кто, болеет этим заболеванием, даже не подозревают об этом. Виной тому недостаточная осведомленность с одной стороны и наличие атипичных, скрытых и бессимптомных форм заболеваний с другой.

В России целиакия считается преимущественно детским заболеванием и у нас уже достаточно хорошо развита диагностика детей с этим заболеванием. Педиатры предупреждают молодых матерей о контроле над введением глютена в пищу, если появляются проблемы с его переносимостью, дети направляются на обследование, позволяющее выявить целиакию.

По-другому обстоит ситуация с целиакией у взрослых, пока еще не все терапевты и даже гастроэнтерологи имеют достаточно информации об этом заболевании.

Сложности соблюдения безглютеновой диеты

Несмотря на увеличение количества безглютеновых продуктов, в России все еще сложно соблюдать безглютеновую диету и особенно взрослым с целиакией.

Во-первых, это связано с отсутствием достаточного количества мест общественного питания, в которых есть блюда с безглютеновой маркировкой.

Во-вторых, с пищевыми привычками, которые сформировались в течение длительного времени и с непониманием окружающих, особенно родственников и знакомых. Многие люди, в том числе больные целиакией и иногда врачи, не понимают необходимость строгого соблюдения диеты и допускают возможность нарушений диеты по случаю. Такое соблюдение диеты не приносит результатов, так как употребление даже незначительного количества глютена (0,06 – 2 г/день) отрицательно воздействует на слизистую оболочку кишечника. Неполное соблюдение диеты ведет к прогрессированию болезни.

В-третьих, наличием в России множества продуктов, содержащих скрытый глютен, наличие которого производитель не указывает при маркировке продуктов. Употребление в пищу таких продуктов приводит к безуспешности соблюдения безглютеновой диеты.

Перечень продуктов и пищевых добавок, в которых может содержаться «скрытый глютен»:

Если у вас есть трудности с подбором диеты, подобрать диету вам поможет сертифицированный врач-диетолог, записаться можно по телефону 426-33-88.

Осложнения целиакии без лечения

У пациентов с целиакией, не соблюдающих безглютеновую диету, резко снижается качество жизни, их беспокоит хроническая усталость, слабость, раздражительность. Они тяжело переносят перемены в жизни, физические нагрузки, у них снижается память, преобладают апатия и равнодушие, возможно развитие депрессии и бессонницы.

Больные целиакией входят в группу риска по сахарному диабету 1-го типа, кроме того у них могут встречаться другие аутоиммунные заболевания: синдром Шегрена, первичный билиарный цирроз печени, аутоиммунный тиреоидит, болезнь Аддисона, лимфоцитарный колит или гастрит.

Самым опасным осложнением целиакии является рак тонкой кишки, у пациентов с целиакией не соблюдающих диету риск онкологических заболеваний значительно повышается. Для профилактики рака необходимо строгое соблюдение диеты.

Если вы строго соблюдаете диету в течение 6 месяцев, но улучшения не происходит, необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Для 15% пациентов с рефрактерной формой целиакии безглютеновая диета недостаточно эффективна, и необходимо дополнительное лечение кортикостероидными препаратами.

Записаться в ГЦ «Эксперт» на консультацию гастроэнтеролога, специализирующегося на диагностике и лечении целиакии у взрослых, можно по тел. 426-33-88.

Что такое целиакия (непереносимость глютена)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Троицкой И. Н., эндокринолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Основной причиной возникновения целиакии является глютен — белковый компонент злаковых культур: пшеницы, ржи, ячменя. Он, как клейковина, связывает между собой белки этих злаковых культур.

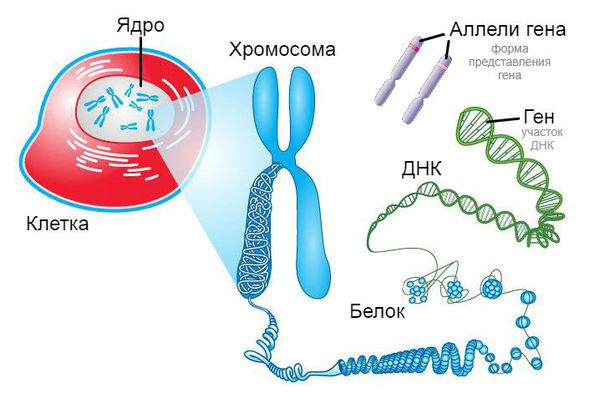

Непереносимость глютена развивается только у людей с генетической поломкой в иммунной системе. В таких случаях продукты с этим компонентом воспринимаются организмом как аллерген, «чужеродный» агент. Он приводит к активации иммунного ответа, который способствует повреждению ворсинок кишечника. Это приводит к уменьшению всасывания питательных веществ, из-за чего у человека с глютеновой непереносимостью не только снижается вес, но и появляется множество других заболеваний, маскирующих основную проблему.

В каких изделиях может содержаться глютен :

Учитывая его широкое применение в качестве «загустителя», глютен также содержат:

Так как глютен входит во множество продуктов, он неизбежно попадает в организм во время еды. От какого именно количества разовьётся целиакия у предрасположенных людей, пока не установлено — каждый случай индивидуален. То, насколько серьёзными будут проявления заболевания, зависит в первую очередь от активности аутоиммунного процесса.

Симптомы целиакии

Иногда все эти симптомы вновь возникают после перенесённых инфекций: кишечного гриппа (ротавирусной инфекции) или респираторных заболеваний. Любая инфекция активирует иммунную систему для борьбы с вирусами и микробами. При целиакии эта иммунная реакция будет неправильной: она будет направлена не только на уничтожение вирусов, но и на поражение слизистой оболочки тонкого кишечника.

Дети постарше жалуются на боли в животе, которые имеют непостоянный, но локализованный характер — они возникают в околопупочной области. У подростков и взрослых пациентов преобладают внекишечные проявления. Клиническая картина целиакии становится стёртой, что значительно усложняет постановку правильного диагноза. Поэтому пациент может годами наблюдаться по поводу других заболеваний, которые на самом деле являются следствием глютеновой непереносимости [1] :

В целом существует несколько специфических симптомов, по которым педиатр может заподозрить наличие непереносимости глютена:

Патогенез целиакии

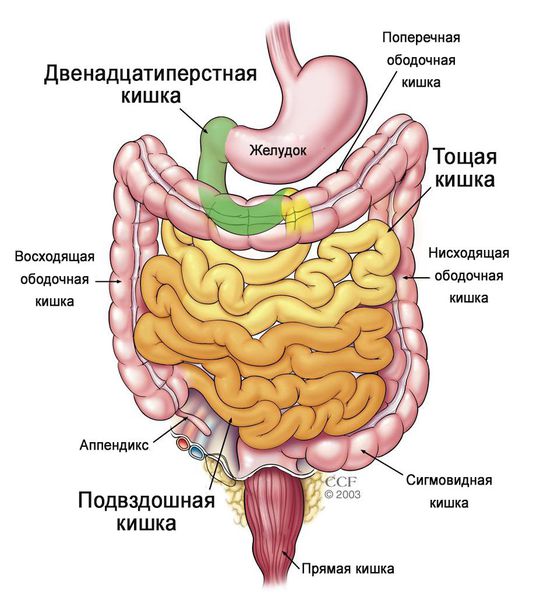

Патогенез заболевания связан с механизмом поражения тонкого кишечника — самого длинного отдела пищеварительного тракта, который включает в себя три отдела: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку.

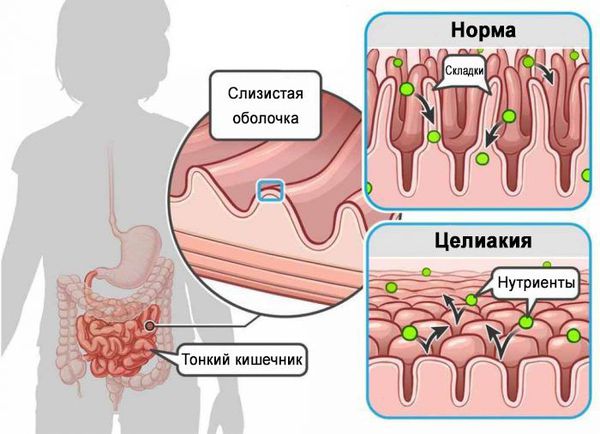

Основной функцией тонкого кишечника является всасывание питательных веществ. Этот процесс в первую очередь происходит на уровне слизистой оболочки. Она состоит из множества складок, которые увеличивают всасываемую поверхность кишечника.

В результате токсического воздействия нарушается структура слизистой оболочки тонкого кишечника, площадь всасываемой поверхности уменьшается. Таким образом, поражается основное место всасывания полезных веществ, из-за чего снижается количество питательных веществ, попадающих в организм. Это в свою очередь нарушает обменные процессы, приводя к дефициту макро- и микронутриентов (биологически значимых элементов), которое сопровождается снижением веса, диареей, рвотой, появлением болей в животе.

Классификация и стадии развития целиакии

В соответствии с клинической картиной и преобладанием в ней кишечных симптомов, типичных для глютеновой непереносимости, выделяют две основные формы заболевания:

Так же, как у любой болезни, у целиакии выделяют периоды заболевания в зависимости от активности процесса:

Осложнения целиакии

Осложнения целиакии чаще всего развиваются у взрослых с атипичной формой целиакии через много лет после начала заболевания. К ним относятся:

Так как генетическая поломка в организме часто поражает не один ген, а сразу несколько, целиакия может сочетаться с другими аутоиммунными и генетическими заболеваниями. К таким патологиям относятся:

Диагностика целиакии

Диагностика проводится при подозрении на целиакию и ассоциированные с ней заболевания, например задержку физического развития, сахарный диабет 1-го типа и др. Очень важно сдавать анализы перед началом безглютеновой диеты, т. е. на фоне обычного питания, при котором появились симптомы. При соблюдении диеты снижается количество специфических антител, что может привести к ложноотрицательным результатам. Это затруднит постановку правильного диагноза.

Также существует анализ на специфические антитела, которые формируются иммунитетом при глютеновой непереносимости:

Лечение целиакии

Так как причина данного заболевания — это глютеносодержащие продукты, нужно не просто ограничить их потребление, а полностью исключить. Заболевание нельзя устранить окончательно, можно только поддерживать организм, поэтому диету необходимо соблюдать постоянно.

Покупая продукты в магазине, пациент с целиакией может ориентироваться на специальный логотип перечёркнутого колоса, размещённый на упаковке товара. Он является зарегистрированной товарной маркой Ассоциации европейских обществ целиакии AOECS. Его могут получить только проверенные продукты, безопасные для людей с глютеновой непереносимостью.

Также на упаковках продуктов можно встретить надпись «без глютена» или похожий по смыслу символ. Иногда они используются как рекламный ход и не гарантируют отсутствие аллергена. В товарах с такой маркировкой может присутствовать «скрытый глютен». С огласно своей рецептуре, его могут содержать следующие продукты:

Прогноз. Профилактика

ЦЕЛИАКИЯ: состояние проблемы

Целиакия (coeliakia; греч.: koilikos — кишечный, страдающий расстройством кишечника; синоним — глютеновая болезнь, глютеновая энтеропатия, нетропическая спру, болезнь Ги-Гертера-Гейбнера; англ.: coeliac disease; шифр по МКБ Х — К 90.0) — хроническое ге

Целиакия (coeliakia; греч.: koilikos — кишечный, страдающий расстройством кишечника; синоним — глютеновая болезнь, глютеновая энтеропатия, нетропическая спру, болезнь Ги-Гертера-Гейбнера; англ.: coeliac disease; шифр по МКБ Х — К 90.0) — хроническое генетически детерминированное заболевание, характеризующееся стойкой непереносимостью глютена с развитием атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и связанного с ней синдрома мальабсорбции.

Данные о распространенности заболевания в настоящее время подвергаются пересмотру. Согласно ранее опубликованным сведениям, распространенность целиакии колеблется в широких пределах, по данным различных исследователей, — от 1:500 до 1:3000 со средним значением 1:1000 [1]: в Эстонии заболеваемость составляет 1:2700 (в 1990–1992 гг.) [2], в Ирландии — 1:555, в Италии — 4,6:1000, в Австрии — 1:476, в Париже среди европейского населения 1:2000, в Швеции – 1-3,7:1000 [3]. Крайне редко целиакия выявляется в Африке, Японии и Китае. Недавние скрининговые исследования, в ходе которых в качестве диагностических маркеров использовалось определение антител, показали, что распространенность целиакии в ряде стран, в частности в Швеции и Англии, составляет 0,5-1,0% населения, что связано, по-видимому, с выявлением большого количества недиагностированных ранее случаев [4].

Патогенез заболевания до конца не выяснен. Предполагается аутосомно-рецессивный характер передачи целиакии. Существуют четыре основные теории патогенеза целиакии: 1) генетически детерминированный дефект дипептидаз энтероцита с нарушением расщепления глиадина, который в нерасщепленном виде повреждает слизистую оболочку тонкой кишки (дипептидазная теория); 2) в результате сенсибилизации к глиадину эпителий слизистой оболочки становится мишенью аутоиммунного процесса (иммунологическая теория); 3) врожденные особенности рецепторного аппарата эпителиоцитов, приводящие к аномальному связыванию глиадина (рецепторная теория); 4) некоторые аденовирусы, воздействуя на мембранные структуры энтероцита, делают их чувствительными к глиадину (вирусная теория). Так или иначе, в результате повреждения слизистой оболочки нарушается кишечное всасывание и развиваются различные дефицитные состояния.

Общепринятой классификации целиакии до сих пор не выработано. Обычно выделяют следующие формы целиакии: типичная, атипичная (малосимптомная), скрытая (латентная); а также периоды: активный и ремиссии.

Выделение первичной и вторичной целиакии, а также синдрома целиакии представляется нецелесообразным, так как сходные состояния, которые можно было бы обозначить как «вторичную целиакию» или «синдром целиакии», целиакией не являются. Целиакия — всегда первичное заболевание, не поддающееся пока радикальному лечению, тогда как вышеперечисленные состояния оставляют возможность излечения от целиакии, что может служить причиной отмены безглютеновой диеты.

Диагноз ставится на основании характерных клинических проявлений и данных анамнеза, специфичных данных гистологического исследования слизистой оболочки тонкой кишки и положительных результатов серологического обследования.

Типичная целиакия манифестирует через полтора-два месяца после введения злаковых продуктов в питание, как правило, в 8–12-месячном возрасте. Манифестация целиакии возможна после инфекционного заболевания (кишечной инфекции, ОРВИ), которое играет роль провоцирующего фактора, целиакая также может развиться безо всякой связи с каким-либо заболеванием или состоянием. Первыми симптомами типичной целиакии являются эмоциональная лабильность, снижение аппетита, замедление темпов прибавки массы тела. Характерные симптомы: учащение стула, полифекалия, стеаторея, увеличение живота на фоне снижения массы тела, истончение подкожного жирового слоя, снижение мышечного тонуса, гипотрофия. Возможны многообразные дефицитные состояния: рахитоподобный синдром, повышенная ломкость костей, судорожный синдром, дистрофия зубов, анемия, утрата ранее приобретенных навыков и умений, полиурия, полидипсия.

Атипичная целиакия проявляется каким-либо отдельным симптомом при отсутствии прочих (чаще анемией или низким ростом).

При латентной целиакии клинические признаки заболевания отсутствуют, что часто наблюдается у родственников больных целиакией. Согласно последним эпидемиологическим данным, латентная целиакия широко распространена в европейской популяции.

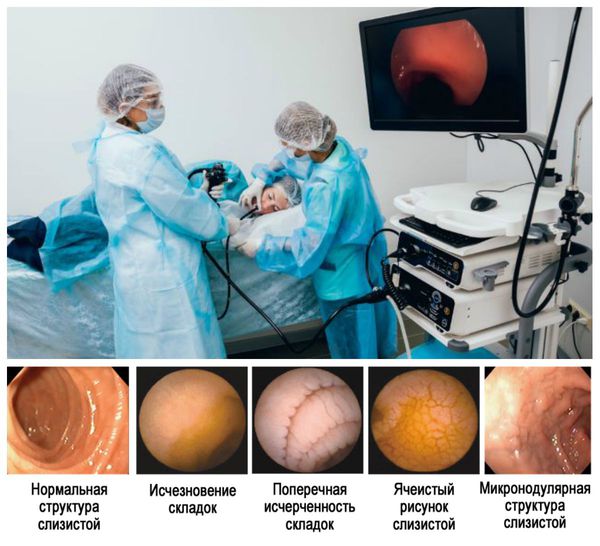

У больных с подозрением на целиакию следует провести эндоскопическое исследование двенадцатиперстной кишки и, желательно, тощей кишки с биопсией слизистой оболочки двенадцатиперстной и/или тощей кишки и последующим гистологическим исследованием.

Характерных эндоскопических признаков целиакии не существует. Описаны следующие признаки, не являющиеся тем не менее патогномоничными: отсутствие складок в тонкой кишке (кишка в виде «трубы») и поперечная исчерченность складок.

Гистологически в активном периоде целиакии отмечаются диффузные изменения слизистой оболочки тонкой кишки в виде ее атрофии с укорочением вплоть до полного исчезновения ворсин, а также увеличения глубины крипт и уменьшения числа бокаловидных клеток. Наличие глубоких крипт и повышенная митотическая активность, свидетельствующие о гиперплазии генеративного отдела, являются основанием для диагностики гиперрегенераторной атрофии. Характерна межэпителиальная лимфоцитарная инфильтрация и лимфоплазмацитарная инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки, что указывает на развитие иммунологического процесса, вызывающего повреждение энтероцитов ворсинок.

Однако сходная гистологическая картина может наблюдаться и при некоторых других заболеваниях, проявляющихся синдромом мальабсорбции. Кроме того, восстановление слизистой оболочки на фоне соблюдения безглютеновой диеты происходит относительно быстро, что может затруднять интерпретацию данных исследования.

Больным с целиакией для подтверждения диагноза должно быть проведено серологическое исследование. Возможно определение в крови антиглиадиновых (AGA), антиретикулиновых (ARA), антиэндомизиальных (ЕMA) антител, а также антител к тканевой трансглутаминазе (anti-tTG) (см. таблицу 1). В настоящее время наиболее информативным считается определение anti-tTG, а наиболее доступным — определение AGA. В случае определения AGA обязательна оценка двух подклассов антител (IgA и IgG).

К сожалению, и результаты серологического обследования не могут быть признаны полностью адекватными. Во-первых, предполагается более низкие чувствительность и специфичность метода у детей, по сравнению со взрослыми. Во-вторых, серологические методы диагностики целиакии информативны только в активный период заболевания, и серологическая верификация диагноза целиакии в случае соблюдения пациентом строгой безглютеновой диеты более одного месяца затруднена. В-третьих, пациенты с целиакией могут иметь изолированный дефицит IgA. Оценка уровня IgA AGA в этом случае является недостоверной. В связи с этим перед серологическим исследованием рекомендуется провести определение уровня сывороточного IgA (М. О. Ревнова, 2002).

При затруднении интерпретации данных обследования, например у больного на фоне соблюдения безглютеновой диеты, для верификации диагноза возможно выполнение провокационного теста.

Показанием к его проведению является подозрение на целиакию у пациента при отсутствующих или минимально выраженных клинических проявлениях заболевания и сомнительных данных гистологического и серологического исследований.

В ходе провокационного теста практикуется расширение диеты на срок до одного месяца, при этом пациент должен находиться под наблюдением врача. Тестирование завершают через один месяц или раньше в случае появления симптомов заболевания с повторным проведением гистологического и серологического исследований. Целиакия подтверждается, если через месяц после отмены безглютеновой диеты или ранее (при появлении симптомов) развивается достоверная атрофия слизистой оболочки тонкой кишки и повышаются уровни специфичных для целиакии антител в крови до диагностически значимых величин.

Следует отметить, что, согласно критериям, принятым ESPGHAN в 1968 г., целиакия определяется как стойкая, т. е. не исчезающая со временем, независимо от того, проводилось лечение или нет, непереносимость глютена. Атрофия слизистой оболочки развивается на фоне употребления глютена, уменьшается на фоне безглютеновой диеты и вновь развивается при повторном введении глютена в питание, что легло в основу провокационного теста. При этом важно, что само по себе улучшение состояния больного на фоне соблюдения безглютеновой диеты не служит подтверждением целиакии, а может учитываться только в комплексе с диагностическими критериями.

Первый принцип лечения целиакии — пожизненная безглютеновая диета. Из питания следует исключить все злаки, кроме риса, гречки, кукурузы, а также продукты, которые могут их содержать. Так называемый «явный» глютен есть в продуктах, содержащих рожь, пшеницу, ячмень, овес (хлеб, кондитерские и макаронные изделия, манная, овсяная, перловая крупа, колбасы и сосиски низших сортов, соусы, котлеты, блюда в панировке). «Скрытый» глютен может присутствовать во многих, на первый взгляд «безобидных» продуктах, в том числе в колбасах, сосисках, полуфабрикатах из измельченного мяса и рыбы, мясных и рыбных, овощных и фруктовых консервах, в томатной пасте и кетчупе, а также в мороженом, йогуртах, сыре, маргарине с содержащими глютенстабилизаторами, в некоторых видах соусов и майонезов, соевом соусе, концентрированных сухих супах, бульонных кубиках, имитациях морепродуктов (крабовые палочки и др.), некоторых пищевых добавках (краситель аннато Е160b, карамельные красители Е150а-Е150d, мальтол Е636, изомальтол Е953, малитит и мальтитный сироп Е965, моно- и диглицериды жирных кислот Е471), квасе и некоторых алкогольных напитках (водка, пиво, виски).

Больные получают продукты, которые не содержат глютен: мясо, рыба, овощи, фрукты, яйца, молочные продукты, рис, бобовые, гречка, кукуруза, пшено, шоколад, мармелад, некоторые конфеты и восточные сладости, зефир, определенные сорта мороженого.

Можно употреблять также специализированные продукты для питания больных с целиакией. Рекомендованные приемлемые уровни глютена составляют

С. В. Бельмер, доктор медицинских наук, профессор

Т. В. Гасилина

А. А. Коваленко

РГМУ, Москва

Целиакия: исходы и новые подходы к диагностике

Целиакия без адекватного лечения, помимо проблем, связанных метаболическими нарушениями, представляет серьезную угрозу для жизни больных, существенно повышая риск онкологической патологии. Рассмотрен новый алгоритм диагностики целиакии и возможности сове

Celiac without the adequate treatment, besides the problems, connected with metabolic disorders, presents the serious threat for the life of patients, substantially increasing the risk of oncologic pathology. Is examined the new algorithm of diagnostics of celiac and opportunity of improving the diagnostic methods.

Целиакия — врожденная иммунологически опосредованная непереносимость белкового злака глютена, приводящая к атрофии ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки и синдрому нарушенного кишечного всасывания. На фоне заболевания при отсутствии лечения развивается тяжелая полиорганная недостаточность, которая может стать причиной не только тяжелого состояния, но и гибели больного. В то же время своевременно начатая терапия, в основе которой лежит безглютеновая диета, в большинстве случаев приводит к восстановлению нарушенных функций и ремиссии заболевания. В этом случае строгое пожизненное соблюдение безглютеновой диеты является обязательным условием не только сохранения ремиссии, но обеспечивает высокое качество жизни больного, адекватное физическое и интеллектуальное развитие. Опасность заболевания заключается в том, что нередко у больных, на протяжении многих лет строго соблюдающих диету, создается иллюзия полного выздоровления. При этом незначительные отклонения от диеты могут и не вызывать существенных изменений в состоянии здоровья, что приводит в ряде случаев к отказу от диеты. В то же время, несмотря на мнимое благополучие, эти больные подвергаются высокому риску онкологической патологии [1].

В целом целиакия не должна быть причиной гибели больного. Летальность при целиакии определяется как самим заболеванием, так и развивающимися осложнениями. Своевременно диагностированная целиакия в современных условиях не должна представлять угрозу для жизни пациента при условии адекватного лечения. К сожалению, невозможно определить частоту летальных исходов в тех случаях, когда диагноз не был поставлен вообще и причиной гибели считается кишечная инфекция, гипотрофия неустановленного происхождения и т. п. Другой аспект, связанный с летальностью при целиакии, определяется осложнениями целиакии, как правило, развивающимися в более позднем возрасте, среди которых особое внимание привлекают онкологические заболевания.

J. West и соавт., которые провели масштабное исследование, проследив с 1987 по 2002 годы судьбу 4732 больных целиакией, выявили 134 случая (5%) онкологических заболеваний (всего за этот период от различных причин умерло 237 больных). Общая вероятность развития любого онкологического заболевания, по сравнению с популяцией в целом, по полученным в этом исследовании данным составила 1,29, рака желудочно-кишечного тракта — 1,85, рака молочной железы — 0,35, рака легких — 0,34, лимфопролиферативного заболевания — 4,80. Смертность среди больных целиакией составила 1,31, по сравнению с популяцией в целом [2]. Результаты работы указывают на умеренно повышенный риск рака гастроинтестинальной локализации и существенно повышенный риск лимфопролиферативных заболеваний при снижении риска рака молочной железы и легких. Последнюю особенность авторы связывают с тем, что больные целиакией меньше курят.

Углубленный анализ спектра онкологических заболеваний за тот же период времени [3], в который вошли более 5000 пациентов с целиакией, показал, что риск данной патологии у лиц с установленным диагнозом (более двух лет назад) и получавших адекватную терапию не отличается от такового в общей популяции, составляя 1,02. При этом обращает на себя внимание высокий относительный риск развития неходжкинской лимфомы (5,8) и лимфомы тонкой кишки (40,51), однако реальная частота этих заболеваний очень низка (4 случая и 1 случай соответственно). Риск рака гастроинтестинальной локализации, по результатам данного исследования, составил 1,58, рака легких — 1,51 и рака молочной железы — 0,59. Интересно, что среди пациентов, находящихся в процессе обследования и в течение первых двух лет лечения (т. е. среди лиц, относительно недолго соблюдающих диету), риски указанных заболеваний значительно выше: общий риск онкологической патологии — 2,00, лимфомы тонкой кишки — 358,8, неходжкинской лимфомы — 20,94, гастроинтестинального рака — 4,24, рака легких — 1,48, рака молочной железы — 1,59. Хотя речь идет об относительно небольшом числе заболеваний в абсолютном выражении, тем не менее, данное наблюдение указывает на превентивную роль безглютеновой диеты.

Данная закономерность была отмечена и ранее в ходе менее продолжительных наблюдений. Так, G. K. T. Holmes и соавт. выявили 2-кратный риск онкологических заболеваний у пациентов с целиакией, но сопоставимый с таковым в общей популяции риск у больных, строго соблюдающих безглютеновую диету пять и более лет [4].

Интересно также, что по данным P. D. Howdle и G. K. T. Holmes из 175 случаев аденокарциномы тонкой кишки (1998–2000 гг.) в 13% случаев она была диагностирована у больных целиакией. При этом диагноз «целиакия» был поставлен одновременно с диагнозом «аденокарцинома» примерно в 1/3 случаев. У остальных пациентов диагноз «целиакия» был выставлен в среднем за 8 лет до выявления опухоли тонкой кишки, а течение заболевания характеризовалось хорошим ответом на безглютеновую диету у большинства пациентов [5].

Итальянские исследователи опубликовали сходные данные, проследив в катамнезе 1072 взрослых пациентов с целиакией с 1962 по 1994 гг. Относительный риск гибели от онкологических заболеваний (основная причина — неходжкинская лимфома) среди пациентов с целиакией по их данным примерно в 2 раза превышал таковой в общей популяции, причем наиболее опасными в этом отношении были первые три года от момента постановки диагноза, а существенными факторами риска — несоблюдение безглютеновой диеты, сохраняющийся синдром мальабсорбции и поздняя диагностика целиакии [6].

Сопоставляя группу больных целиакией, которым диагноз был поставлен в детстве, с теми, кому он был поставлен в старшем возрасте, было установлено, что в долговременном плане риск летального исхода за период наблюдения был значительно выше в первой группе (3,32 по сравнению с 1,58 соответственно). Важно, однако, что высокая летальность среди больных с детства оказалась выше за счет причин, не связанных на первый взгляд с основным заболеванием, в первую очередь, с несчастными случаями, однако авторы исследования считают это закономерным результатом хронического заболевания и недостаточной жизненной адаптацией пациентов [7].

Таким образом, целиакия без адекватного лечения, помимо связанных с трофическими и метаболическими нарушениями проблем, представляет серьезную угрозу для жизни больных, не соблюдающих безглютеновую диету, существенно повышая риск онкологической патологии. В то же время строгое соблюдение безглютеновой диеты достоверно снижает этот риск, делая его сопоставимым с таковым в популяции в целом. Своевременная диагностика и правильное лечение делают жизнь больного целиакией полноценной и безопасной с точки зрения развития угрожающих для жизни осложнений.

Тяжесть исходов целиакии без лечения определяет необходимость совершенствования диагностических алгоритмов с целью ранней и достоверной ее диагностики. Сегодня диагноз целиакии ставится на совокупности клинических данных, результатов гистологического исследования слизистой оболочки тонкой кишки и серологических маркеров в соответствии с ранее принятыми международными и отечественными протоколами [8–10]. Характерными гистологическими признаками заболевания являются атрофия ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки, углубление крипт, лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки, повышенная митотическая активность эпителия. Среди серологических маркеров наиболее широко в настоящее время используется определение антител к тканевой трансглутаминазе (АТТГ), повышенный титр которых с высокой степенью вероятности указывает на целиакию. Тем не менее, однозначных патогномоничных тестов на целиакию нет, и в случае атипичных форм заболевания могут возникать серьезные диагностические затруднения. В связи с этим алгоритмы диагностики целиакии постоянно обсуждаются среди специалистов в этой области. Одна из постоянных тем этих дискуссий — можно ли отказаться хотя бы у части больных от проведения биопсии слизистой оболочки тонкой кишки, заменив ее, например, достоверными серологическими тестами.

Так, в своем исследовании H. Clouzeau-Girard и соавт. показали, что сочетание положительных результатов типирования на характерные для целиакии гаплотипы HLA DQ2/DQ8 и серологических маркеров (в частности, АТТГ) характеризуется высокими чувствительностью (98,8%) и специфичностью (96,2%) в отношении целиакии. Следовательно, по мнению авторов, у тех больных, у которых данное сочетание будет выявлено, от биопсии можно отказаться [11].

Эта идея легла в основу нового алгоритма диагностики целиакии, предложенного в январе 2012 года рабочей группой экспертов Европейского общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) [12].

Суть нового алгоритма сводится к следующему. Предположив на основании клинических данных возможность целиакии, врач назначает пациенту определение в крови АТТГ класса IgA, а также общего содержания IgA в крови. Последнее необходимо для исключения ложноотрицательных результатов у больных с селективным дефицитом IgA. Если указанный иммунодефицит имеет место (т. е. выявлено низкое содержание общего IgA и АТТГ), следует провести определение АТТГ класса IgG или других достоверных серологических маркеров заболевания (IgG-антитела к деамидированным пептидам глиадина (АДПГ) или антиэндомизийных (АЭМА) антител). Низкое содержание перечисленных антител у пациентов без иммунодефицитного состояния позволяет с высокой степенью вероятности исключить целиакию. В то же время при наличии отчетливой клинической симптоматики все-таки рекомендуется проведение биопсии слизистой оболочки тонкой кишки и HLA-типирования с целью определения характерных для целиакии гаплотипов DQ2 или DQ8.

Высокие титры (более чем 10-кратное превышение нормы) серологических маркеров указывают на высокую вероятность целиакии, а следующим этапом является определение в крови АЭМА и HLA-типирование. Положительные результаты указанных тестов подтверждают диагноз целиакии. В этом случае биопсия слизистой оболочки тонкой кишки не требуется. В случае низких титров серологических маркеров, определяемых на первом этапе обследования, а также при неоднозначных результатах, полученных на втором этапе, показано проведение биопсии, которая позволяет вынести окончательное суждение, есть ли у пациента целиакия или нет.

Для лиц с подозрением на целиакию, но без явных клинических ее проявлений на первом этапе обследования рекомендуется проведение HLA-типирования и в случае отсутствия гаплотипов DQ2 или DQ8 целиакия представляется маловероятной. Наоборот, в случае их выявления показано определение серологических маркеров (АТТГ) и в случае превышения нормы в 3 и более раз следует провести исследование на АЭМА. Положительный результат последнего является показанием для биопсии слизистой оболочки тонкой кишки.

Обсуждая представленный экспертами алгоритм, нельзя не отметить его относительную сложность, особенно с точки зрения внедрения его в отечественных условиях. С другой стороны, не все гастроэнтерологи готовы отказаться от биопсии слизистой оболочки тонкой кишки, даже в отдельных случаях опасаясь пропустить заболевание. В настоящее время алгоритм не только широко обсуждается, но его эффективность проверяется в мультицентровых исследованиях. Время даст ответы на возникшие вопросы, но сегодня биопсию и определение АТТГ обоих классов (IgA и IgG) в большинстве случаев можно считать оптимальным диагностическим выбором.

Одновременно с разработкой алгоритмов идет поиск принципиально новых диагностических маркеров целиакии, а ранее известные методы диагностики совершенствуются. В качестве дополнительного (а иногда и альтернативного определению АТТГ) серологического метода исследования может быть рекомендовано определение в крови АДПГ, относительно недавно вошедшего в широкую клиническую практику.

По результатам метаанализа, в ходе которого были проанализированы результаты обследования 3110 пациентов (1876 с целиакией и 1234 без целиакии) информативность серологических методов на сегодняшний день представляется следующим образом. Чувствительность и специфичность определения IgA-АЭМА, также как и IgA-АТТГ, превышает 90% в большинстве исследований. При определении IgA-АДПГ чувствительность в различных исследованиях колеблется от 80,7% до 95,1%, а специфичность — от 86,3% до 93,1%. В случае определения IgG-АДПГ чувствительность варьировала от 80,1% до 98,6%, а специфичность — от 86% до 96,9% [14].

Результаты многочисленных исследований, направленных на определение места в диагностическом алгоритме целиакии различных серологических тестов, носят несколько противоречивый характер, хотя в целом можно говорить о сходной диагностической значимости определения АТТГ и АДПГ [15–18].

Известно, что традиционные серологические тесты менее эффективны для диагностики целиакии у детей младше 2 лет. Так, по данным M. Maglio и соавт. у детей младше 2 лет высокий уровень антиглиадиновых антител (АГА) класса IgA (АГА-IgA) может быть выявлен в 89% случаев, а АГА-IgG — 94%, а у детей старше 2 лет — 67% и 84% соответственно. Что касается АЭМА и АТТГ, эти значения составляют 88% и 87% соответственно, для детей младшей группы, но соответственно 88% и 96% — старшей [19]. Представленные данные указывают, что ранее исключенные из алгоритмов диагностики целиакии АГА могут обрести «новую жизнь» для диагностики этого заболевания у детей младшего возраста.

В этом отношении интерес представляет работа A. Mubarak и соавт., которые включили в свое исследование 212 детей с подозрением на целиакию. Авторы установили, что положительный и отрицательный предиктивный уровень (positive and negative predictive values) для IgA-АДПГ составляет 85–89% и 74–85% соответственно, а для IgG-АДПГ — 85% и 89–91%. Для АЭМА эти значения составляют 77% и 97%, а для АТТГ — 87% и 96% соответственно. Таким образом, в целом использованные в работе серологические тесты представили сходные результаты с некоторым преимуществом определения АТТГ. Иная картина наблюдалась в группе детей до 2-летнего возраста (41 ребенок): 100% положительный и 94% отрицательный предиктивный уровень был установлен как для АДПГ, так и АТТГ. Для АЭМА эти показатели составили 96% и 93% соответственно. На основании этих результатов можно сделать вывод, что для детей младше 2 лет определение АДПГ имеет преимущество, по сравнению с АЭМА [20].

Высокая информативность определения АДПГ была также продемонстрирована при герпетиформном дерматите [21]. Более того, определение АДПГ также эффективно для оценки степени соблюдения диеты больными целиакией [22, 23]. Серологические маркеры целиакии выявляются у 20% родственников первой линии родства, не предъявляющих характерных для заболевания жалоб [24], что позволяет их использовать для определения групп риска.

Помимо традиционного иммуноферментного ELISA (англ. enzyme-linked immunosorbent assay) метода определения антител в последние годы серьезный интерес привлекает новый быстрый магнито-электрохимический иммуносенсорный метод (rapid magneto-electrochemical immunosensor for CD diagnosis). В данной системе применяются магнитные шарики, покрытые антигенами тканевой трансглутаминазы, связывающие АТТГ в образцах сыворотки и конъюгированные со щелочной фосфатазой IgA в качестве метки [25]. Метод позволяет получить результаты в течение 30 минут при минимальной концентрации антител 390 ng/mL при использовании относительно доступной по стоимости аппаратуре вне специализированной лаборатории. Результаты иссследования сопоставимы с таковыми при проведении традиционного ELISA-теста [26–28]. Можно предположить интересные перспективы применения данного метода после внедрения его в широкую клиническую практику.

Результаты исследований, посвященных оценке значения видеокапсульной эндоскопии для диагностики целиакии, неоднозначны. По результатам проведенного метаанализа она может быть альтернативным методом обследования этих больных, хотя точность его и оставляет желать лучшего. Основным недостатком метода, безусловно, остается невозможность взятия биопсии и прицельного изучения того или иного участка кишечника. В среднем (по данным метаанализа) его чувствительность составляет 89% (95% доверительный интервал: 82–94%) и специфичность — 95% (95% доверительный интервал: 89–98%). Метод в настоящее время может быть использован в тех случаях, когда обычная эндоскопия невозможна, но дальнейшие работы в этом направлении, безусловно, необходимы [29].

Перспективным представляется также определение депозитов антител класса IgA к тканевой трансглутаминазе (анти-ТТГ-IgA) в слизистой оболочке тонкой кишки. По данным M. Maglio и соавт., обследовавших значительную группу детей, названные депозиты можно выявить у 96% детей с целиакией, а также у 68% детей с высокими титрами АТТГ, но без атрофии слизистой оболочки тонкой кишки, но у 12% детей с низким уровнем АТТГ. Авторы рассчитали чувствительность данного теста на уровне 96%, а специфичность — 88%, причем конкордантность выявления депозитов и высокого уровня АТТГ составляет 85% [30]. При этом определение депозитов анти-ТТГ-IgA не повышает эффективность диагностики целиакии в возрасте младше 2 лет, т. к. они обнаруживаются у 73% детей младшей возрастной группы, но у 100% — в старшей [31].

Таким образом, сегодня диагностический процесс при целиакии по-прежнему базируется на трех ключевых позициях: клинические данные, гистологическая картина и серологические маркеры. Следует признать, что попытка видоизменить этот алгоритм, дополняя его, например, HLA-типированием, позволяет в ряде случаев избежать проведения биопсии, но приводит к некоторому усложнению процедуры. Вместе с тем перспективным является внедрение определения в крови АДПГ, в первую очередь, у детей первых двух лет жизни, хотя диагностическая значимость такого подхода еще требует дополнительного уточнения. Безусловно, интересным является новый магнито-электрохимический иммуносенсорный метод определения антител в крови, который существенно упрощает и ускоряет диагностику без существенного (по заявлениям авторов) его удорожания. Наконец, признана высокая диагностическая значимость определения депозитов анти-ТТГ-IgA в слизистой оболочке тонкой кишки, но в этом случае отказываться от биопсии представляется невозможным. И это будет уже совсем иной путь, нежели тот, на который нацелены эксперты EPSGHAN. Целиакия пока еще оставляет широкий простор для размышлений и исследований.

Хотя отсутствие четких представлений о патогенезе целиакии осложняет разработку высокоэффективных методов ее диагностики, существующие возможности позволяют своевременно ставить диагноз и назначать адекватное лечение, предотвращая тяжелые угрожающие жизни последствия как нарушенного кишечного всасывания, так и собственно иммунопатологического процесса. Эти же методы позволяют в течение всей жизни пациента осуществлять мониторинг и своевременно проводить корректирующую терапию. Развитие диагностической базы целиакии продолжается. Появление новых методов и алгоритмов позволит обеспечить высокое качество жизни больных этим непростым заболеванием.

Литература

С. В. Бельмер, доктор медицинских наук, профессор

Т. В. Гасилина, кандидат медицинских наук

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, Москва