низкочастотное электромагнитное поле корабля

Электромагнитные поля береговых, корабельных, акустических волн, течений и их использование для изучения Мирового океана тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.08.06, доктор физико-математических наук Смагин, Виктор Павлович

Оглавление диссертации доктор физико-математических наук Смагин, Виктор Павлович

ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ МОРСКИХ ВОЛН В ЭЛЕКТРОСТРАТИФИЦИРОВАННОМ ОКЕАНЕ ПОСТОЯННОЙ

§ 1 Постановка задачи об индукции электромагнитных полей гидродинамическими источниками.

§ 2 Поля, индуцированные потенциальными волнами.

§ 3 Электромагнитная индукция волн цунами в электростратифицированном океане.

§ 4 Вариации геомагнитного поля длиннопериодными волнами при учёте мари- и геоэлектрического разрезов.

ГЛАВА 2ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ МОРСКИХ ВОЛН В ОКЕАНЕ

§ 1 О характере магнитных вариаций в мелководных зонах.

§ 2 Трансформация геомагнитных вариаций цунами на шельфе.

§ 3 Магнитное поле волнения в море переменной глубины.

§ 4 Магнитные вариации, индуцированные береговой волной Стокса.

§ 5 Возмущение геомагнитного поля кноидальными волнами.

§ 6 Вариации геомагнитного поля от морских волн в море с наклонным дном.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ

ВОЛНАМИ ОТ ИСКУСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

§ 1 Электромагнитное поле пульсирующего подводного источника.

§ 2 Корабельные волны. Гидродинамика и электродинамика.

ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ОКЕАНЕ.

§ 1 Акустические волны.

§ 2 Пульсации электромагнитного поля на дне глубокого моря.

§ 3 О генерации электромагнитного поля акустическим сигналом в волноводе с проводящей жидкостью.

§ 4 Регистрация акустического сигнала в море электромагнитной антенной.

ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ТЕЧЕНИЙ.

§ 1 О возможности изучения морских геоэлектрических разрезов по электромагнитным полям течений.

§ 2 Зондирование дна океана электромагнитным полем течения.

§ 3. Определение электропроводности донных пород океана по электромагнитному полю течения.

§ 4 Электромагнитные поля, индуцированные вихревыми движениями в океане.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие», 05.08.06 шифр ВАК

Электромагнитное поле Мирового океана и его использование для изучения строения дна и водной оболочки 1982 год, доктор физико-математических наук Фонарев, Геннадий Александрович

Возмущения геомагнитного поля крупномасштабными движениями океана: Цунами 2000 год, кандидат физико-математических наук Московченко, Лариса Григорьевна

Исследования нелинейных и параметрических процессов в акустике океана 2005 год, доктор технических наук Кузнецов, Владислав Петрович

Нелинейные внутренние волны на шельфе и вблизи поднятий дна океана 2000 год, доктор физико-математических наук Серебряный, Андрей Нинелович

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Электромагнитные поля береговых, корабельных, акустических волн, течений и их использование для изучения Мирового океана»

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения Мирового океана, играющего все большую роль в жизни человечества. Диссертация посвящена теоретическому исследованию электромагнитных полей, индуцированных в геомагнитном поле гравитационными морскими волнами и течениями, как естественного, так и искусственного происхождения, а также звуковыми волнами. Актуальность проводимых исследований можно сформулировать в виде перечня основных положений.

1) Возможность определения параметров течений и волн по их электромагнитному полю. Проблема определения характеристик движения морской среды является одной из основных и важных задач океанологии. Поэтому, нахождение дополнительных возможностей получения информации о движении вод, каковым является и способ, основанный на измерении индуцированного электромагнитного поля, есть актуальная задача океанологических исследований.

2) Возможность определения параметров искусственного источника волн, по электромагнитному эффекту вызванного им волнения.

3) Получение сведений о физических характеристиках донных пород, в частности электрической проводимости по электромагнитному полю, индуцированному морскими волнами и течениями. В морской электроразведке основными методами исследования являются магнитотеллурическое и магнитовариационное зондирование. Электромагнитные поля течений и волн также несут информацию о морском геоэлектрическом разрезе, что и показывает актуальность изучения этих полей.

4) Исследование гидроакустических полей по их электромагнитному эффекту. Акустика океана является одним из основных разделов океанологии, что и делает актуальным изучение электромагнитных эффектов акустических волн.

Таким образом, данная тема представляется весьма актуальной в связи с важностью океанологических и морских геологических исследований.

Целью данной работы является комплексное теоретическое исследование электромагнитных полей, индуцированных гидродинамическими (морские и корабельные волны, течения) и акустическими источниками, а также анализ возможности определения параметров источников (частота волнения, ширина течения, длительность звукового импульса, длина корабля и др.) и электрических характеристик морской среды.

В данной работе рассмотрены следующие задачи морской электродинамики, нашедшие отражение в соответствующих главах диссертации. В главе 1 исследованы электрические и магнитные поля, индуцированные морскими волнами различного частотного диапазона в море с неоднородной электрической проводимостью. В главе 2 мы изучаем электромагнитные вариации морского волнения, характерного для моря переменной глубины, именно, в прибрежных и шельфовых зонах. В главе 3 детально решена задача об электрических полях, генерируемых корабельными волнами. В главе 4 рассмотрен электромагнитный эффект, сопровождающий распространение акустических волн в море. В главе 5 решены задачи об электромагнитных полях от крупномасштабных движений морских вод (течений, вихрей) и проведена оценка возможности использования этих полей для глубинного зондирования водной толщи и дна моря.

Глубокий интерес к морским электромагнитным исследованиям возник с начала 60-х годов 20 века с теоретических работ Кревса, Футтермана, Варбуртона, Каминити, Уивера, Фонарева о вариациях этих полей морскими поверхностными волнами [27, 29, 30, 40] и первых измерений магнитных вариаций от ветровых волн Фрезером [28, 90] и зыби Маклуром, Хатером и Уивером [88], Буллардом [61].

Большое число задач по определению электромагнитных вариаций полей и токов от гидродинамических источников было решено в случаях безграничного моря с конечной постоянной или бесконечной глубиной. Первые измерения магнитных полей от морских волн в прибрежной зоне, где профиль дна не может быть принят постоянным, были проведены Кравцовым, Соколовым [77, 78], Фонаревым, Козловым, Кротевичем и др. [76,79].

Во второй главе автор ставит цель определить структуру электромагнитных вариаций, связанных с морским волнением именно в тех ситуациях, когда необходим учет влияния конечности глубины, рельефа дна и береговой линии. При этом, для тех случаев, когда соответствующий вид волнения существует и в открытом океане, мы сопоставляем гидродинамическую трансформацию волн с трансформацией электромагнитных вариаций. Кроме этого, мы производим оценку электромагнитных вариаций, сопровождающих нелинейные волны, и сравниваем эти вариации с вариациями линейных волн. Были рассчитаны электромагнитные вариации морского волнения для следующих видов волн: береговая волна Стокса, волна, набегающая на берег в море с плоским наклонным дном и кноидальная волна.

Научных публикаций, посвященных изучению ЭМП (электромагнитного поля) волн от искусственных гидродинамических источников, таких, например, как корабль, известно очень немного [67, 85], а также и работы автора этой работы [288, 291, 293]. В третьей главе работы приведены результаты теоретических расчетов ЭМП от волн, образованных на поверхности моря гармоническими колебаниями подводного точечного источника и ЭМП волнового следа от движущегося по поверхности источника. Общие черты волнового следа, оставляемого произвольным движущимся источником, содержатся в картине волнового следа от точечного источника. Поэтому, первая часть задачи об ЭМП корабельных волн посвящена определению электрического поля волнового следа точечного источника. Заманчиво выглядит задача определения некоторых характеристик корабля (длина, глубина погружения, ширина и др.) по электромагнитному «отпечатку», то есть по ЭМП волнового следа. Вторая часть задачи об ЭМП корабельных волн посвящена определению ЭМП волнового следа от «модельного» корабля (модель Митчелла). Анализ полученного решения позволяет найти параметры модели Митчелла (длину и ширину корабля) по измеренному электрическому полю волнового следа. Методика этого определения также приведена в третьей главе.

Впервые об электромагнитном эффекте гидроакустических волн была публикация еще в 1961 году [2]. Дальнейшее развитие эта задача получила значительно позднее в работах автора этой работы [243, 284, 287], в которых теоретически рассчитано электромагнитное поле, индуцированное различными гидроакустическими импульсами, распространяющимися в морской среде. Лабораторные исследования ЭМП гидроакустических волн описаны в работах [289, 292]. Побочный гидроакустический эффект возникает при сложении поверхностных морских волн и образовании стоячих колебаний в открытом море. В этом случае, как показано Лонге-Хиггинсом [231], давление водяного столба с удвоенной частотой морского волнения проникает на большую глубину, и может достигать дна даже при глубине в несколько километров. Электромагнитный эффект от таких колебаний жидкости рассмотрен в работе [230]. Четвертая глава диссертации посвящена описанию теоретических и экспериментальных исследований электромагнитного эффекта от акустических волн.

Начало систематическим морским электромагнитным исследованиям было положено как зарубежными [17, 50, 51] так и отечественными учеными (Новыш В.В., Михайлов Ю.М., Конторович В.М.) в работах по ЭМП течений. Экспериментальные исследования в этом направлении увенчались созданием ЭМИТа (электромагнитный измеритель течений), который в дальнейшем успешно использовался также для измерения электрических полей волнения [97]. Исследование ЭМП течений стали наиболее интенсивными в 70-80-е годы XX века, о чем свидетельствуют обзорная статья Кокса, Филлоу и Ларсена [55], работы В.В. Сочельникова с сотрудниками [4, 136, 150, 164, 254], Г.А. Фонарева, B.C. Шнеера, С.М. Коротаева, И.Л. Трофимова, В.М. Савченко, В.П. Смагина [56, 59,157, 194, 250, 258, 261, 262]. Теоретические расчеты ЭМП течений основаны на модельных построениях течений, таких, как модель Стомелла, Экмана и др.

Результаты исследований, вошедших в диссертационную работу докладывались на Всесоюзных семинарах «Фундаментальные проблемы морских электромагнитных исследований», организуемых Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР 2-ом и 3-ом (г. Троицк, Московской обл., 1979, 1980 гг.), 4-ом и 5-ом (г. Звенигород, Московской обл., 1981, 1983 гг.), 6-ом (пос. Кацивели, Крым, 1986) и 7-ом (г. Звенигород, Московской обл., 1988 г.), на XIV

Понятие о физических полях корабля

Физическим полем корабля (ФПК) называют область воздушной или водной среды, в пределах которой происходят изменения характеристик состояния среды, вызванные кораблем.

Акустическим полем корабля называется область пространства, в пределах которой обнаруживаются изменения природного акустического поля, обусловленные излучением корабля или отражением звуковой энергии его корпусом.

Главными направлениями уменьшения акустического поля корабля являются: снижение шума гребных винтов (подбором форм лопастей, частоты вращения винта, увеличением числа лопастей), снижение шумности механизмов и корпуса (звукоизолирующая амортизация, акустические покрытия, звукопоглощающие фундаменты).

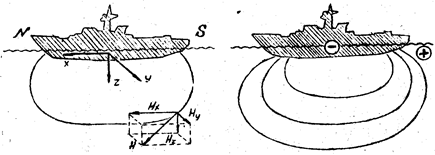

Магнитным полем корабля называется область пространства, в пределах которой обнаруживаются изменения магнитного поля Земли, обусловленные присутствием корабля (Рис. 1.1).

Магнитное поле корабля образуется как результирующее от наложения нескольких полей: постоянного (статического) и индуктивного (динамического) намагничивания.

Постоянное намагничивание приобретается кораблем под действием земного магнитного поля, главным образом в период постройки, и зависит:

— от расположения корабля относительно направления и величины линий напряженности магнитного поля Земли в месте постройки;

— магнитных свойств материалов, из которых строится корабль (остаточная намагниченность);

— соотношения главных размерений корабля, распределения и форм железных масс на корабле;

— технологий постройки корабля (количества клепаных и сварных соединений).

Для кораблей, построенных целиком из ферромагнитных материалов, периодически осуществляется контроль уровня их магнитного поля и при превышении допустимого уровня проводится размагничивание корабля. Существует безобмоточное и обмоточное размагничивание. Первое реализуется с помощью специальных судов или на станциях безобмоточного размагничивания, второе предусматривает наличие на самом корабле стационарных обметок (кабелей) и специальных генераторов постоянного Тока, которые вместе с аппаратурой управления и контроля составляют размагничивающее устройство корабля.

| Рис.1.1. Магнитное поле корабля | Рис.1.2. Электрическое поле корабля |

Уменьшение уровня электрического поля корабля достигается изоляцией корпуса от морской воды с помощью окраски или использования защитных покрытий: разрывом металлического контакта между отдельными частями корабельных конструкций при помощи электроизоляционных фланцев и Прокладок; заменой отдельных деталей корабельных систем из разнородных материалов на пластмассовые изделия, облицовкой корабельных валов электроизоляционными покрытиями.

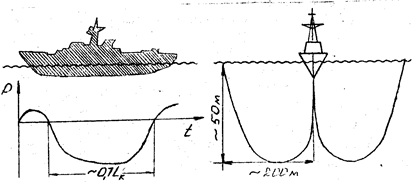

Рис.1.3. Проходная характеристика гидродинамического поля корабля

До настоящего времени эффективных средств гидродинамической защиты корабля не создано. Некоторое снижение гидродинамического поля может быть достигнуто выбором оптимального водоизмещения корабля и формы его корпуса. Тактическим приемом защиты корабля является выбор безопасной скорости хода. Безопасной является такая скорость, при которой либо величина понижения давления под кораблём не превысит установленного порога срабатывания взрывателя мины, либо время воздействия на взрыватель области пониженного давления окажется меньше, чем установлено во взрывателе.

Тепловое поле корабля возникает при излучении кораблем инфракрасных лучей. Наиболее мощными источниками излучения являются дымовые трубы и газовые факелы от корабельной энергетической установки; корпус и надстройки в районе машинного отделения; факелы огня при артиллерийской стрельбе и запуске ракет. Тепловое поле позволяет обнаружить корабль на достаточно большом расстоянии с помощью инфракрасной аппаратуры.

Понятие о физических полях корабля

Физическим полем корабля (ФПК) называют область воздушной или водной среды, в пределах которой происходят изменения характеристик состояния среды, вызванные кораблем.

Акустическим полем корабля называется область пространства, в пределах которой обнаруживаются изменения природного акустического поля, обусловленные излучением корабля или отражением звуковой энергии его корпусом.

Главными направлениями уменьшения акустического поля корабля являются: снижение шума гребных винтов (подбором форм лопастей, частоты вращения винта, увеличением числа лопастей), снижение шумности механизмов и корпуса (звукоизолирующая амортизация, акустические покрытия, звукопоглощающие фундаменты).

Магнитным полем корабля называется область пространства, в пределах которой обнаруживаются изменения магнитного поля Земли, обусловленные присутствием корабля (Рис. 1.1).

Магнитное поле корабля образуется как результирующее от наложения нескольких полей: постоянного (статического) и индуктивного (динамического) намагничивания.

Постоянное намагничивание приобретается кораблем под действием земного магнитного поля, главным образом в период постройки, и зависит:

— от расположения корабля относительно направления и величины линий напряженности магнитного поля Земли в месте постройки;

— магнитных свойств материалов, из которых строится корабль (остаточная намагниченность);

— соотношения главных размерений корабля, распределения и форм железных масс на корабле;

— технологий постройки корабля (количества клепаных и сварных соединений).

Для кораблей, построенных целиком из ферромагнитных материалов, периодически осуществляется контроль уровня их магнитного поля и при превышении допустимого уровня проводится размагничивание корабля. Существует безобмоточное и обмоточное размагничивание. Первое реализуется с помощью специальных судов или на станциях безобмоточного размагничивания, второе предусматривает наличие на самом корабле стационарных обметок (кабелей) и специальных генераторов постоянного Тока, которые вместе с аппаратурой управления и контроля составляют размагничивающее устройство корабля.

| Рис.1.1. Магнитное поле корабля | Рис.1.2. Электрическое поле корабля |

Уменьшение уровня электрического поля корабля достигается изоляцией корпуса от морской воды с помощью окраски или использования защитных покрытий: разрывом металлического контакта между отдельными частями корабельных конструкций при помощи электроизоляционных фланцев и Прокладок; заменой отдельных деталей корабельных систем из разнородных материалов на пластмассовые изделия, облицовкой корабельных валов электроизоляционными покрытиями.

Рис.1.3. Проходная характеристика гидродинамического поля корабля

До настоящего времени эффективных средств гидродинамической защиты корабля не создано. Некоторое снижение гидродинамического поля может быть достигнуто выбором оптимального водоизмещения корабля и формы его корпуса. Тактическим приемом защиты корабля является выбор безопасной скорости хода. Безопасной является такая скорость, при которой либо величина понижения давления под кораблём не превысит установленного порога срабатывания взрывателя мины, либо время воздействия на взрыватель области пониженного давления окажется меньше, чем установлено во взрывателе.

Тепловое поле корабля возникает при излучении кораблем инфракрасных лучей. Наиболее мощными источниками излучения являются дымовые трубы и газовые факелы от корабельной энергетической установки; корпус и надстройки в районе машинного отделения; факелы огня при артиллерийской стрельбе и запуске ракет. Тепловое поле позволяет обнаружить корабль на достаточно большом расстоянии с помощью инфракрасной аппаратуры.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

8449-1 (Скрытность и защита кораблей по физическим полям), страница 2

Описание файла

Документ из архива «Скрытность и защита кораблей по физическим полям», который расположен в категории «рефераты». Всё это находится в предмете «история техники» из раздела «Студенческие работы», которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «рефераты, доклады и презентации», в предмете «история техники» в общих файлах.

Онлайн просмотр документа «8449-1»

Текст 2 страницы из документа «8449-1»

Были организованы и проведены расширенные испытания практически всех серий современных подводных лодок и надводных кораблей (Г.А.Матвеев, Г.А.Хорошев, В.С.Иванов, Э.С.Качанов, И.И.Гусев), определены источники акустических и электромагнитных полей, оценена эффективность использованных на них средств защиты и разработаны мероприятия по дальнейшему снижению уровня этих полей.

Работы по созданию систем магнитной защиты кораблей и методов их размагничивания были начаты в 1936г. под руководством А.П.Александрова. В ходе Великой Отечественной войны силами ученых Академии наук и военно-морских инженеров в неимоверно короткие сроки были разработаны системы и методы магнитной защиты и произведено оборудование ими кораблей. В группу ученых входили: А.П.Александров, В.Р.Регель, П.Г.Степанов, А.Р.Регель, Ю.С.Лазуркин, Б.А.Гаев, Б.Е.Годзевич, И.В.Климов, М.В.Шадеев, В.М.Питерский, А.А.Светлаков, Б.А.Ткаченко и многие другие.

На флотах и флотилиях были созданы службы размагничивания кораблей, впоследствии преобразованные в службу защиты кораблей. После окончания войны работы по совершенствованию методов и средств магнитной защиты надводных кораблей и подводных лодок продолжались. Улучшались методы безобмоточного размагничивания, строились специальные суда размагничивания, создавались новые средства измерения и контрольно-измерительные станции, велась подготовка квалифицированных кадров.

Одним из важных направлений было совершенствование магнитной защиты кораблей противоминной обороны. Научное обоснование сформировано А.В.Романенко, Л.А.Цейтлиным, Н.С.Царевым. В результате разработана высокоэффективная система магнитной защиты, не однажды проверявшаяся в условиях боевого траления. Развитие средств магнитной защиты кораблей потребовало решения комплекса сложных технических проблем, в том числе создания Научно-исследовательского полигона ВМФ (1952г.). В его становлении решающую роль сыграли офицеры: Л.С.Гуменюк, Б.А.Ткаченко, А.И.Карась, А.Ф.Барабанщиков, Г.А.Шевченко, А.В.Курленков, Я.И.Криворучко, А.В.Романенко, А.И.Игнатов, М.П.Гордяев, Н.Н.Демьяненко.

Полигон сыграл значительную роль в совершенствовании защиты кораблей по физическим полям. Он был оснащен новейшими образцами измерительной техники. В его состав входили уникальные сооружения и в их числе магнитный стенд, построенный в конце 50-х годов. Аналогичные стенды в США были построены спустя 15-20лет.

Среди научно-технических проблем, решавшихся творческими коллективами ученых и инженеров страны, к наиболее важным относились: снижение магнитного поля кораблей, разработка систем автоматического управления токами в обмотках размагничивающих устройств, создание источников питания размагничивающих устройств, а также разработка аппаратуры для измерения магнитных полей кораблей. В процессе работы по этим направлениям сформировалась целая плеяда квалифицированных ученых. Без имен Е.П.Лапицкого, А.П.Латышева, С.Т.Гузеева, Л.А.Цейтлина, А.В.Романенко, И.С.Царева, Н.М.Хомякова, Э.П.Рамлау трудно представить становление теории магнитной защиты кораблей. Позже этот перечень дополнился такими именами, как В.В.Иванов, В.Т.Гузеев, А.Д.Ронинсов, А.В.Найденов, А.В.Максимов, Л.К.Дубинин, Н.А.Зуев, А.И.Игнатов, И.П.Краснов, А.Г.Шленов, Д.А.Гидаспов, Б.М.Кондратенко, Л.А.Прорвин, В.Я.Матисов, Ю.М.Логунов, Ю.Г.Брядов, Е.А.Сезонов, В.А.Быстров, В.Э.Петров, М.М.Приемский, Н.В.Ветерков, В.В.Мосягин.

В создании систем автоматического управления токами в обмотках размагничивающего устройства в функции магнитного поля принимали участие А.В.Скулябин, Ю.Г.Брядов, Е.А.Сезонов, О.Е.Мендельсон, А.В.Романенко, О.П.Рейнганд, З.Е.Оршанский, В.А.Могучий. Создание источников питания размагничивающих устройств и импульсных генераторов для судов размагничивания являлось самостоятельной проблемой. В ее решении участвовали большие коллективы НИИ судостроительной и электротехнической промышленности.

Работы по снижению заметности надводных кораблей в радиодиапазоне были начаты в 60-е годы НИИ ВМФ и промышленности. Создавались специальные стенды, на которых в лабораторных условиях на моделях кораблей определялись параметры вторичного (отраженного) радиолокационного поля. У истоков создания стендов стояли такие ученые, как В.Д.Плахотников, Л.Н.Гриненко, Д.В.Шанников, В.О.Кобак, В.П.Пересада, Е.А.Штагер (впоследствии ведущие специалисты в области исследования радиолокационных характеристик кораблей).

Для исследования радиолокационных характеристик в натурных условиях созданы специальные измерительные комплексы. Были введены в эксплуатацию стационарные радиолокационные полигоны на Балтийском и Черном морях. Первый из них в заливе Хара-Лахт в Эстонии принадлежал 1-му ЦНИИМО и располагал радиолокационным измерительным комплексам РИК-Б. На нем впервые исследованы параметры вторичного радиолокационного поля отечественных кораблей в натурных условиях. Выполнение этой работы поручалось Г.А.Печко и В.М.Горшкову. Полигон в Севастополе был дополнительно укомплектован несколькими специализированными радиолокационными станциями с высоким разрешением по двум координатам и трехчастотной разных диапазонов и назначений. Особая заслуга в его создании принадлежит Е.А.Штагеру. В связи с утратой измерительных комплексов в Эстонии и на Украине основная нагрузка в части измерения параметров вторичного радиолокационного поля кораблей ВМФ ныне легла на район г. Приморска Ленинградской области, куда в 1993г. перебазировался полигон 1-го ЦНИИМО.

Результаты измерений радиолокационных характеристик отечественных кораблей за период 60-90-х годов позволили создать атлас, в который вошло большинство кораблей и судов ВМФ. Было установлено, что на поверхности любого надводного корабля существуют области интенсивного локального отражения, которые вносят основной вклад в отраженное поле. Это обстоятельство, помимо разработки метода расчета средней эффективной поверхности рассеяния корабля, обусловило развитие разработки методов и средств радиолокационной защиты. Исследования, выполненные организациями ВМФ и промышленности, показали, что для уменьшения интенсивности отражения радиолокационных сигналов необходимо преобразовать сильноотражающие корабельные конструкции в малоотражающие путем придания корабельным конструкциям малоотражающих форм (архитектурные решения), а также использовать радиопоглощающие материалы.

Для широкого внедрения радиопоглощающих средств на корабли необходимы покрытия с малым весом, малой толщины, прочные и стойкие к жестким морским условиям. Эти требования наложили свой отпечаток на характер и направление работ в этой области. В 1972-1974гг. Ю.М.Патраковым, Р.И.Энглином, Н.Б.Бессоновым, Г.И.Бякиным были разработаны первые образцы тонкослойных поглотителей (“Лак”, “Экран”). В 1976г. первое покрытие “Лак” установили на одном из малых противолодочных кораблей. Результаты натурных испытаний показали, что покрытие “Лак” позволяет снизить отраженный сигнал в 5-10раз.

Параллельно с РПП “Лак” в конце 70-х годов группой ученых под руководством А.Г.Алексеева осуществлена разработка и выполнены натурные испытания магнитоэлектрического покрытия (“Ферроэласт”). Его нанесли на большой противолодочный корабль. Эффективность этого покрытия примерно аналогична РПП “Лак”. Дальнейшие работы по созданию третьего поколения корабельных покрытий связаны с поиском новых более эффективных наполнителей, усовершенствованием технологии нанесения (“Лак-5М”), расширением частотного диапазона и повышением поглощающих свойств (“Лак-1 ОМ”), снижением массогабаритных параметров (“Лакмус”).

Работы по тепловой защите или снижению заметности надводных кораблей для тепловых (инфракрасных) систем были начаты с середины 50-х годов в 14-м НИИ ВМФ и 1-м ЦНИИМО. На начальной стадии разработаны методики расчета теплового излучения кораблей, измерены распределения температур по поверхности корабля, предложен и испытан ряд средств тепловой защиты и ложных тепловых целей. С 1965г. к работам подключился ЦНИИ им.академикаА.Н.Крылова в качестве головной организации отрасли. У истоков развития этого направления стояли СЛ.Брискин, С.Ф.Баев. В 1974г. созданы базовые испытательные подразделения для натурных измерений температурных полей кораблей в Севастополе, Калининграде, Северодвинске и Владивостоке. Систематические измерения, их анализ, методические разработки привели к существенному расширению номенклатуры применяемых средств тепловой защиты и к снижению уровня теплового излучения кораблей до значений, соответствующих лучшим зарубежным кораблям. Этому значительно способствовали натурные исследования тепловых полей на полигоне 1-го ЦНИИМО на Балтийском и Черном морях, на базе ЧВМУ им. П.С.Нахимова, проведенные учеными С.П.Сазоновым, В.И.Лопиным, В.Ф.Барабанщиковым, К.В.Тюфяевым.

В середине 70-х годов в ЦНИИ им.академикаА.Н.Крылова создан теплотехнический стенд для исследования процессов теплообмена в корабельных дымовых трубах, разработаны методики расчета температурных полей корпуса и поверхности дымовых труб кораблей, а также методики измерений температур в натурных условиях.

С конца 80-х годов Минсудпромом и ВМФ совместно с другими отраслями осуществляется переход к непосредственным измерениям параметров тепловых полей надводных кораблей. Разрабатываются методики сдаточных испытаний кораблей по тепловому полю, создается контрольно-измерительная и исследовательская аппаратура, разрабатываются методы математического моделирования теплового поля (теплового портрета) корабля и оценки его защищенности на стадии технического проектирования. Определяются дальнейшие возможности снижения теплового поля кораблей. Большой вклад в эту работу внесли И.Г.Утянский, П.А.Епифанов.

Работы по оптиколокационной защите, то есть по снижению заметности надводных кораблей для лазернолокационных систем, были начаты в середине 70-х годов НИИ ВМФ и Минсудпрома с последующим привлечением организаций Академии наук, Минхимпрома, Миноборонпрома и других ведомств. Неоценимый вклад в разработку теоретической модели рассеяния лазерного излучения морскими объектами, а также методики расчета их защищенности внесли М.Л.Варшавчик и Б.Б.Семевский.

В 80-х годах была создана аппаратура для исследования оптико-локационных характеристик морских объектов в лабораторных и натурных условиях. Лабораторный стенд укомплектован аппаратурой, измеряющей коэффициенты отражения и яркости корабельных материалов как чистых, так и с поверхностной пленкой, например водной, а также материалов, расположенных в воде.

Для натурных измерений оптико-локационных характеристик кораблей и поверхности моря были введены в эксплуатацию два береговых лазерных измерительных комплекса на Черном (на базе Севастопольского ВВМУ) и Балтийском (на полигоне 1-гоЦНИИМО) морях. В создании этих комплексов и исследований оптико-локационных характеристик кораблей принимали участие Ю.А.Солевон и Е.Г.Лебедько.

Проблема борьбы с гидродинамическими минами особенно остро встала перед отечественным ВМФ в 1945-1946гг. во время операции по освобождению Северной Кореи. Ее порты были заминированы с воздуха американцами перед вступлением СССР в войну с Японией. В ходе высадки десантов, при обеспечении боевых действий войск и продолжавшегося более года (в том числе в послевоенное время) траления, флот понес ощутимые потери. Требовалось решить ряд научно-исследовательских проблем.

Учеными Г.В.Логвиновичем, Л.Н.Сретенским и В.В.Шулейкиным были разработаны основы теории гидродинамического поля. Ее использовали для оценок придонных гидродинамических давлений под кораблями, создания отечественных образцов измерительной аппаратуры и взрывателей мин, а также для разработки предложений по тралению этих мин и защиты от них кораблей и судов. Была создана стационарная экспериментальная база, разработаны методики измерений и проведены систематические измерения гидродинамического поля основных кораблей и судов ВМФ и дана оценка эффективности некоторых способов “гидродинамической” защиты кораблей (1-й ЦНИИ МО, руководитель Н.К.Зайцев). Особое внимание уделено оценке допустимых уровней гидродинамичекого поля. С этой целью на временных стендах в районах некоторых баз флота были проведены замеры параметров фонового поля. Организацией временных стендов, проведением измерений, обработкой и анализом результатов руководил Б.Н.Седых.

Наряду с решением задач гидродинамической защиты проводились исследования проблемы скрытности подводных лодок от средств обнаружения по гидрофизическим полям в кильватерном следе и на свободной поверхности. В ходе этих исследований впервые в стране созданы аппаратурные комплексы и проведены надежные измерения параметров кильватерного следа подводной лодки и фона. Результаты исследований используются для выработки мероприятий по обеспечению скрытности подводных лодок.