когда было ледовое побоище в каком году

5 мифов о Ледовом побоище

12 апреля 1242 года по новому стилю произошло Ледовое побоище — одно из самых мифологизированных сражений в русской истории. Даже его дата — предмет мифотворчества, ведь день воинской славы отмечается 18 апреля, тогда как по пролептическому григорианскому календарю сражение имело место именно 12 апреля.

Мы решили разобраться в хитросплетении исторической правды и летописных легенд и выяснить, сколько в действительности воинов сражалось в тот день, правда ли, что ливонцы провалились в Чудское озеро, а легкие доспехи русской дружины позволили ей легко и непринужденно гарцевать по льду.

Миф первый

Предательство Пскова

Все мы, так или иначе, помним фильм С.М. Эйзенштейна «Ледовое побоище», согласно которому псковские бояре совершили страшное предательство по отношению к Руси, переметнувшись на сторону немцев. Но, надо понимать, что реалии XX века, когда снимали знаменитый фильм, и ситуация в раннем средневековье — две совершенно разные вещи.

То был период феодальной раздробленности, и мало того, что Новгородская вечевая республика не ассоциировала себя с Русью, они даже в своих берестяных грамотах именовали себя «словене», а другие княжества — «Русь».

Еще меньше ассоциировал себя с остальными княжествами Псков, который уже довольно давно являлся самостоятельным субъектом феодального права, который все меньше зависел от Новгорода. Он вел самостоятельную политику, в ходе которой и заключил в 1228 году союз с Ливонским орденом, а в 1242 году сторонники принятия католичества открыли ворота перед рыцарями.

То, как «захватчики» вели себя в Пскове, очень красноречиво говорит об их отношениях — немцы оставили там только двух рыцарей-фоктов, которые следили за исполнением договора.

Миф второй

Десятки тысяч сражавшихся

В учебниках по истории, по которым мы изучали в школе ледовое побоище, говорится о 11-12 тысячах немцев, и 15-17 тысячах русских. Да и сейчас такая цифра часто мелькает в статьях и даже на сайте Министерства Обороны РФ. Но, если мы посмотрим на реальные источники информации — получится немного иная картина. Сразу нужно оговориться, что точных данных у нас нет, и скорее всего, никогда уже не будет, а все последующие расчеты — примерны, и говорят лишь о возможных цифрах. Больше них быть не могло, а вот меньше — легко.

Наиболее вероятное количество войск у немцев — 200-400 человек, у русских — 400-800. Откуда же взялись эти цифры?

Количество русских войск рассчитывают, опираясь на сообщение Новгородской первой летописи старшего извода:

«Поиде князь Олександръ с новгородци и с братомь Андрѣемь и с низовци на Чюдьскую землю на Нѣмци».

Из этих расчетов новгородский городовой полк того времени — примерно 200 всадников. «Низовци» же, видимо — некие воинский контингент низовских, как их называли новгородцы, княжеств — Киевского и Владимирского. Это войска, которые привел брат Невского, Андрей. Тут подсчитать количество сложно, ведь сюда плюсуется еще псковский городовой полк, правда о нем упоминает только псковский летописец, новгородский же молчит.

Вот и получается такой солидный разброс: от 400 до 800 воинов.

Более подробно о том, как высчитывают, сколько воинов было в средневековых армиях Руси можно узнать из лекции Клима Жукова.

С немцами же — еще хуже. Известно, что против Невского выступили сами рыцари ордена, конное ополчение дерптского епископа, и наемники-эсты — легкая кавалерия. Вот только сколько их было — вычислить довольно трудно, ведь сами рыцари пишут в своей Старшей ливонской рифмованной хронике лишь о погибших и пленных:

«Там было убито двадцать братьев-рыцарей, а шесть было взято в плен».

И поэтому мы не знаем точно, сколько их было изначально. Историки Клим Жуков и Игорь Данилевский называют число 35-40 рыцарей. Плюс нужно понимать, что каждый рыцарь вел в бой 3-5 боевых слуг, кнехтов, тяжеловооруженных всадников. Вот и получается, что даже при наибольшем значении всех этих чисел, количество немцев было не больше 200 воинов. Плюс эсты-наемники, количество которых вообще неизвестно, но историки, опять же, предполагают что их было не больше, чем самих рыцарей — тоже примерно 200 легких всадников.

Первая же Новгородская летопись старшего извода нам говорит:

«И паде Чюди бещисла, а Нѣмець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ».

То есть эстов — чудь, перебили без числа, даже не считали, а немцев — 400 и 50 взяли в плен, что сильно отличается от сведений с другой стороны. Правда, в более поздней первой новгородской летописи младшего извода — убитых немцев уже пять сотен, так что можно сделать вывод, что о количестве побитых врагов летописец немного привирает. Да и немцы в своей рифмованной хронике не отстают, заявляя:

«Русские имели такую рать,что каждого немца атаковало, пожалуй, шестьдесят человек».

…Что, как мы видим из расчетов, тоже «немного» больше реально возможных цифр. Вот в итоге и получается, что схлестнулись 200-400 немцев, против 400-800 русских, а никак не одиннадцать тысяч против семнадцати.

Миф третий

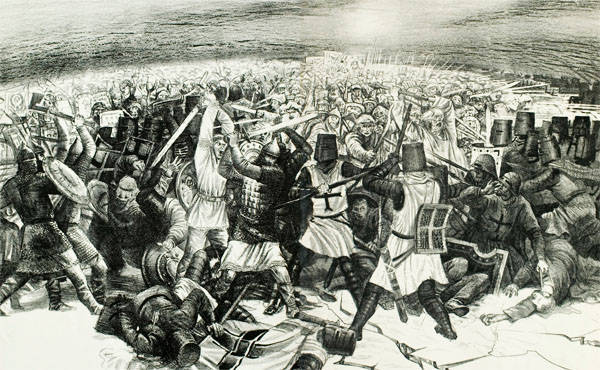

Рыцари были тяжелее и лучше бронированы

Образ закованного в латы рыцаря — довольно распространенный, и миф о том, что наши воины были легче вооружены и защищены — один из основных. И именно с его помощью объясняется следующий миф — о том, что рыцарей заманили на лед, и они провалились. Так вот, беда в том, что по данным археологии и исторической реконструкции, шансов провалиться у русских воинов было не меньше, а может быть и больше, чем у немцев.

Дело в том, что рыцарь того периода был одет в кольчугу с длинными рукавами, кольчужные чулки и горшковидный шлем, а вооружен копьем, мечом и щитом. Русский же дружинник был одоспешен практически так же, только кольчуга могла быть более короткой, а шлем — сфероконический с маской или полумаской.

Зато у наших воинов доспех иногда дополнялся стальными наручами до локтя, которые на Руси появились раньше, и пластинчатым доспехом. Конечно, это была редкость и очень дорогое удовольствие. Да и вооружение — все то же: копье, меч и щит, только оно иногда еще дополнялось луком, особенно у легкой кавалерии. Вот и получается, что в целом оба воина весили либо одинаково, либо наш был чуть-чуть тяжелее. Да и оба были кавалеристами — а это еще примерно 450 кг веса коня. Поэтому заманивать врага на весенний лед — сомнительное тактическое решение.

Миф четвертый

Сражение на льду

Самый растиражированный миф, который есть даже в названии события. Однако нам доподлинно неизвестно точное место боя. Но известна дата — 5 апреля по старому стилю, то есть 12 по-новому. В это время лед и сейчас — не лучшее место для многолюдных разборок, а тогда был конец средневекового климатического оптимума, и температура была еще выше.

Да и в ливонской рифмованной хронике есть такие строки: «С обеих сторон убитые падали на траву».

Странный лед — с травой. Некоторые ученые трактуют это как просто художественное выражение, вроде нашего «падали на сыру землю». Некоторые же говорят, что, возможно, это была осока, и бились на льду рядом с берегом. Да и в новгородской первой летописи нет прямого указания про битву на льду, есть только строки:

«И, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичьскаго берега»

То есть гнали и избивали их семь верст по льду. Так что скорее всего, уже разбив рыцарей, их загнали на лед, и там они как раз и могли провалиться под воду, но сама битва, судя по ливонской хронике, проходила на берегу.

Миф пятый

Присутствие пехоты

Это не самый набивший оскомину миф, но и в фильме, и во многих описаниях битвы с обеих сторон присутствовала пехота. Понятно откуда она появилась в фильме Эйзенштейна — нужно было показать, что простой крестьянин поднялся на врага вместе с феодалами. Но и дореволюционные историки описывали присутствие пехоты.

Проблема в том, что по всей вероятности ее там быть не могло. Ведь русские пошли в ответный поход на земли ордена и взяли с собой княжеские дружины (а они всегда конные) и городовые полки, а это та же дружина, только на содержании у богатых городов.

Так что в битве пехоте было просто не место. Тем более, нигде в источниках пехотинцы не упомянуты. Со стороны немцев же были рыцари и их кнехты — тоже конные. Да и в военном деле той эпохи пешим бойцам отводилась важная роль лишь при осаде и обороне крепостей, а во время набега (а именно им и был поход Александра Невского) в них просто не было нужды. Да и против тяжелой конницы пехота того времени была практически бесполезна. Лишь много позже сначала чехи с вагенбургами, а потом ландскнехты и швейцарцы опровергнут это устоявшееся убеждение.

Итак, разобрав самые распространенные мифы о Ледовом побоище, важно отметить, что, несмотря на явную локальность и небольшие потери, бой все равно оказался важной вехой в нашей истории. Именно благодаря нему удалось заключить мир с Орденом на целых десять лет, что в ту эпоху постоянных конфликтов было существенной передышкой. В итоге эта небольшая, казалось бы, победа, позволила подготовиться к следующему раунду бесконечных войн.

Правда и вымысел о Ледовом побоище

В 1237 году на Русь обрушилась с востока страшная беда – монголо-татарское нашествие. Во время первого похода Батыя были разорены северо-восточные русские княжества. Во время второго похода в 1239 году был разорен юг Киевской Руси.

Русь в целом была очень сильно ослаблена. И в это время усилился натиск на русские земли с запада. Немецкие рыцари достаточно давно обосновались в Прибалтике. Сначала это был орден меченосцев, который к описываемым событиям уже прекратил свое существование после тяжелейшего поражения. На смену ему пришел Тевтонский орден, а непосредственно на землях современной Латвии и Эстонии находился вассал Тевтонского ордена – Ливонский орден. Это были немецкие рыцарские духовные ордена, то есть мощные военные организации, которые решали задачу распространения католической веры среди язычников с помощью меча. При этом их даже не интересовало то, что, например, русские земли были христианские, православные. С их точки зрения, это ничего не меняло.

И вот, воспользовавшись ослаблением Руси, войска Ливонского ордена взяли Изборск, а затем подошли к самому Пскову. Псков рыцарям удалось взять с помощью измены. Часть псковичей во главе с посадником Твердилой решили перейти под руку немцев. Они пригласили немцев в качестве военных правителей Пскова. В городе были размещены фогты (это наместники Ливонского ордена). И, фактически опираясь на Псков, рыцари стали вести войну против Новгорода с целью ослабить Новгород, а по возможности – захватить его. По крайней мере, на первом этапе перехватить его торговлю.

На погосте Копорье ливонцы построили крепость, что позволяло им перехватывать новгородских купцов, которые выходили по Неве в Финский залив, и позволяло совершать набеги как на берега Невы, так и на берега Волхова, и даже в окрестности Новгорода. Положение новгородцев стало отчаянным. Новгород только незадолго до этого – в 1240 году – отразил с помощью князя Александра высадку шведов на Неве, где в устье Ижоры был разбит ярл Биргер. Но после этого сражения новгородцы рассорились с Александром и изгнали его из Новгорода. Вернее не то чтобы все новгородцы – новгородское боярство. И вот, когда Новгород начал терпеть поражения от ливонцев, вече приняло решение снова обратиться к Александру, который в это время уже имел заслуженное прозвище Невский – с победы над шведами. И Александр был снова приглашен на княжение в Новгород.

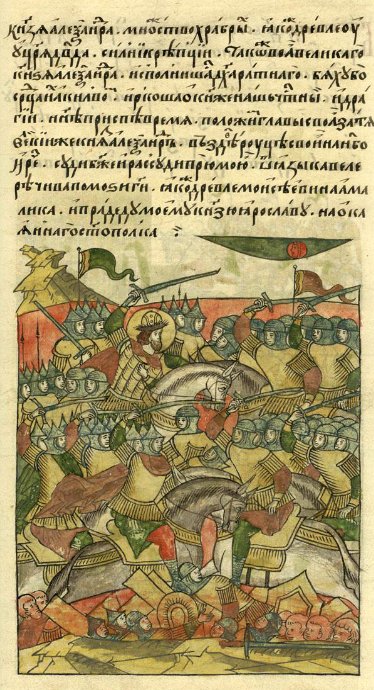

Первое, что он сделал, это в 1241 году взял Копорье, то есть открыл обратно новгородские торговые пути и лишил возможности немцев совершать набеги непосредственно к Новгороду. Затем в 1242 году Александр Невский, как это тогда говорилось, изгоном взял Псков, то есть захватил его с ходу. Предатели были казнены, фогты немецкие были отправлены в Новгород, Псков снова стал русским городом. Затем Александр Невский взял Изборск и перенес войну на территорию ордена. Мы непосредственно подошли к тому моменту, когда происходило Ледовое побоище.

Как это пишется в Симеоновской летописи? «Магистр, услышав об этом, вышел против них со всеми своими епископами и со всем множеством народа из страны их, сколько ни было людей в их стране, и с помощью короля датского. И сошли на озеро Чудское. Великий же князь Александр возвратился назад. Немцы же и чудь пошли за ним. Великий князь поставил полки на Чудском озере, на Узмени у Вороньего камня. Воодушевился крестной силою и, приготовившись к бою, вышел против них. Войска сошлись на Чудском озере. Было множество воинов с обеих сторон».

И вот здесь, собственно, что наиболее интересно? Сейчас находятся люди, которые подвергают сомнению сам факт Ледового побоища. Ссылаются на то, что не удалось найти больших залежей металла на дне Чудского озера, что не удалось найти Вороний камень. Действительно традиционно изучаемое даже в школах описание Ледового побоища относится к более позднему времени. То есть, когда рассказывается о том, как Александр Невский поставил войска на льду Чудского озера, выделил засадный полк, о том, как он подготовился к сражению, рассчитывая, что ливонцы могут провалиться под лед, и как рыцарская конница пошла на него в атаку «свиньей», подпираемая пехотой, состоявшей из кнехтов. Понятно, что это описание вряд ли соответствует действительности. Сложно себе представить сомкнутые массы рыцарской конницы на льду в апреле.

Немцы же не самоубийцы, да и наши тоже. Но отрицать сам факт сражения глупо и бессмысленно.

Дело в том, что оно описано не только в русских источниках. Оно упоминается не только в «Житии Александра Невского», не только в летописях и не только в трудах более поздних русских историков. Это сражение упоминается и в ливонских источниках: например, в «Рифмованной хронике». Правда, там описание выглядит несколько иначе. По этой хронике против Александра Невского в этом сражении сражались войска не магистра Ливонского ордена, а одного из его крупнейших вассалов – дерптского епископа Германа. И войска эти состояли из, собственно говоря, рыцарей дерптского епископа, из орденских братьев и из гостей ордена. Гости ордена – это светские рыцари, не принявшие монашеский обряд, короче, не ставшие монахами и, тем не менее, находящиеся на службе у ордена.

А также это были воины самих рыцарей. Дело в том, что каждый рыцарь являлся командиром копья, насчитывавшего обычно от семи до десяти воинов. То есть сам рыцарь, оруженосец (если это рыцарь орденский, то оруженосцем был обычно послушник ордена, тоже тяжеловооруженный кавалерист) и пехотинцы-кнехты. И, кроме этой пехоты, было еще городское ополчение города Дерпта, то есть тяжеловооруженная городская пехота.

И если у нас это приписывается исключительно доблести наших войск, умелому маневрированию и провалившемуся под немецкими рыцарями льду, то немцы стараются найти оправдание в трусости дерптского ополчения, которое, увидев полный разгром рыцарей, решило не вступать в бой (наверное, правильно решило, учитывая, что к тому времени рыцари были уже полностью разбиты), и в коварстве и хитрости русских. Оправдание себе немцы пытались найти, но отрицать тот факт, что их войско было полностью разбито, они не посмели. И на этом агрессия ордена против новгородской земли была остановлена.

Откуда же взялось описание битвы на льду, этого рыцарского клина, где постепенно стоят все более и более развернутые шеренги рыцарей: пять рыцарей, семь, девять и так далее; а клин, голову и фланги которого составляют всадники, внутри заполнен кнехтами. Это описание взято из более позднего сражения. Дело в том, что было еще одно крупное сражение, где орденские войска были разбиты русскими. Это знаменитая Раковорская битва. Ее сейчас благополучно забыли, но именно из описания этой битвы, судя по всему, составители летописей и брали описание Ледового побоища, потому что современники подробного описания не оставили. Поэтому не имеет смысла искать непосредственно на Чудском озере, то есть на его водной поверхности, ни Вороний камень, ни тем более искать под водой «склад» затонувших рыцарей. Этого, скорей всего, там нет. Но на берегах Чудского озера рыцари потерпели сокрушительное поражение от русских войск: новгородских, суздальских, возглавляемых Александром Невским.

Для того, чтобы иметь хоть какое-то представление об отечественной военной истории, надо читать не Фоменко-Носовского или конспирологические теории. Нужно читать книги, подобные «Хрестоматии по русской военной истории». Это важное начальное чтение, для получения базы. Именно здесь – документы, первоисточники, на основе которых вы сами можете делать дальнейшие выводы.

770 лет Ледовому побоищу

До сих пор историки спорят не только о количестве воинов, участвовавших с обеих сторон в сражении 5 апреля 1242 года, но и о месте этой битвы. Вовсе не факт, что Ледовое побоище произошло, как об этом говорится во многих учебниках по истории, на Чудском озере. В версиях историков встречаются упоминания как Чудского, так и Псковского озера, а также и Тёплого озера (в XIII в. называвшемся Узменью — узким местом, проливом, который соединяет Псковское и Чудское озёра).

Цитата из книги Александра Широкорада «Прибалтийский фугас Петра Великого» (М.: АСТ, 2008): «Из десяти историков, занимавшихся этим вопросом (Костомаров, Васильев, Трусман, Лурье, Порфиридов, Бунин, Беляев, Тихомиров, Паклар, Козаченко) только эстонец Паклар производил специальные изыскания на месте, остальные же пытались найти решение в тиши своих кабинетов. В итоге предполагаемые места битвы разбросаны на участке протяжённостью около ста километров!»

На самом деле на место выезжал с тремя экспедициями энтузиастов и Г. Н. Караев (1959, 1960, 1962 гг. плюс рекогносцировочное обследование, проведённое им в 1961 г.), но об этом позже.

Новгородская первая летопись старшего извода указывает на Чудское озеро: «Узрев же князь Олександръ и новгородци, поставиша полкъ на Чюдьскомъ озере, на Узмени, у Воронья камени; и наехаша на полкъ Немци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозе полкъ…» (цит. по изданию: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1950, с. 78; цитата адаптирована).

В Новгородской первой летописи младшего извода тоже говорится о Чудском озере: «Узрев же князь Александръ и новгородци, поставиша полкъ на Чюдьскомъ озере, на Узмене, у Воронья камени; и наступиша озеро Чюдское: бяше бо обоих множество много» (с. 295-296 указ. ист.).

Заглянем в Лаврентьевскую летопись: «Великый князь Ярославъ посла сына своего Андреа в Новъгородъ Великый, в помочь Олександрови на Немци, и победиша я за Плесковом на озере, и полонъ многъ плениша, и возвратися Андрей к отцю своему с честью» (цит. по изданию: Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб., 1846. С. 201). Если летописец сказал «за Плесковом», т. е. за Псковом, то, вероятно, он имел в виду Псковское озеро.

Отрывок из «Жития Александра Невского» (рукопись середины XVI в. Гребенщиковской старообрядческой общины в г. Риге. В кн.: Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); Ред. В. П. Адрианова-Перетц. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. Т. V. С. 190-191):

«По победе же олександрове, яко победи корабля 3, и в годъ зимнее время и поиде на землю немецкую в силе велицей, да не хвалятся ркуще: укоримъ словеньский языкъ. Ниже себе убо бяше взять градъ Плескъвъ и тии у нихъ посажени, тех же князь Олександро изъима, град Плесковъ свободи от плена, а землю их повоевавъ и пожже и полона взя бещисла, а ины изсече.

Они же гордии совокупилися и реша: поидемъ [и] победимъ Олександра, имемъ его руками. Егда приближишася, и почюшася стражие олександрови, князь же Олександро ополчився и поидоша противу себе, наступиша море чюдьское, беша обоих множество: отець его бе Ярославъ прислалъ ему на помощь брата своего меншего Андрея во мнозе дружине». Итак, здесь — «море чюдьское».

Н. М. Карамзин на тему «места встречи» не сообщил почти ничего: «Летописец Ливонский сказывает, что 70 мужественных Рыцарей положили там свои головы и что Князь Новогородский, пленив 6 чиновников, велел умертвить их. Победитель вошел в Ливонию, и когда воины наши рассеялись для собрания съестных припасов, неприятель разбил малочисленный передовой отряд Новогородский. Тут Александр оказал искусство благоразумного Военачальника: зная силу Немцев, отступил назад, искал выгодного места и стал на Чудском озере [5 апреля 1242 г.]» («История Государства Российского», том IV). Как видим, Карамзин — что не раз отмечалось российскими историками, — избегает указания точного места сражения. «…искал выгодного места и стал на Чудском озере», — и точка.

С. М. Соловьёв: «Приехавши в Новгород в 1241 году, Александр немедленно пошел на немцев к Копорью, взял крепость, гарнизон немецкий привел в Новгород, часть его отпустил на волю, только изменников вожан и чудь перевешал. Но нельзя было так скоро освободить Псков; только в следующем 1242 году, съездивши в Орду, Александр выступил ко Пскову и взял его, причем погибло семьдесят рыцарей со множеством простых ратников, шесть рыцарей взяты в плен и замучены, как говорит немецкий летописец. После этого Александр вошел в Чудскую землю, во владения Ордена; войско последнего встретило один из русских отрядов и разбило его наголову; когда беглецы принесли Александру весть об этом поражении, то он отступил к Псковскому озеру и стал дожидаться неприятеля на льду его, который был ещё крепок 5 апреля. На солнечном восходе началась знаменитая битва, слывущая в наших летописях под именем Ледового побоища» («История России с древнейших времён», том 3). Таким образом, по Соловьёву, побоище произошло на льду Псковского озера.

Лев Гумилёв не сомневался, что место битвы — Чудское озеро: «Зимой 1242 г. Александр Невский со своими суздальскими, или, как тогда говорили, «низовскими», дружинами при поддержке новгородцев и псковичей напал на стоявший в Пскове немецкий отряд. Освободив Псков, он двинулся на главные силы ливонцев, которые отступали, минуя Чудское озеро. На западном берегу озера, у Вороньего камня, немцам пришлось принять бой» («От Руси к России»).

Возьмём современный учебник истории. Тут всё просто: «Рыцари разбили передовой отряд Александра и оттеснили князя к Чудскому озеру. Здесь 5 апреля разыгралось одно из крупнейших сражений в борьбе за земли Восточной Прибалтики. Полководческий талант Александра позволил ему одержать победу над крестоносцами». (Павленко Н. И., Андреев И. Л., Фёдоров В. А. История России с древнейших времён до 1861 года. Изд. 3-е., перераб. / Под ред. Н. И. Павленко. М.: Высшая школа, 2004. С. 79.)

Не вижу смысла далее приводить различные точки зрения на вопрос о том, где именно произошло Ледовое побоище. Желающих познакомиться с историографией этого запутанного вопроса отсылаю к статье В. Потресова, содержащей карты, и книге: Ледовое побоище 1242 г. Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища / Отв. ред. Г. Н. Караев. Москва — Ленинград: Наука, 1966. 241 с. Историографические материалы из этого издания в Интернете можно найти [url=http://]здесь[/url]. Письменные источники, западные и русские, — здесь или тут.

О Г. Н. Караеве — известном исследователе вопроса о месте Ледового побоища — хочется сказать особо. Вот что пишет о нём и об его экспедиции Владимир Потресов:

«Исследования, которые помогли бы прояснить события семивековой давности, взял на себя военный историк, специалист по средневековью, генерал-майор Г. Н. Караев. Сегодня уже не так огульно ругают всё, что было в советское время. Потому что стало, с чем сравнивать. Ту экспедицию, которую на общественных началах возглавил и успешно провел Г. Н. Караев, сейчас организовать было бы просто невозможно. Так, в течение ряда лет, с 1956 по 1963 год в экспедиции во время отпусков, каникул и студенческих практических занятий совершенно безвозмездно трудились десятки людей различных специальностей: археологи, гидрологи, топонимисты, геологи и другие. Военные округа предоставляли в их распоряжение самую современную по тем годам технику: самолёты, вертолёты, спецкатера. Аквалангисты и водолазы обследовали дно озера, а группы туристов на байдарках находили водные пути, которыми принципиально мог двигаться Александр Невский».

Экспедиции, осуществлённые командой Г. Н. Караева, пришли к следующим выводам:

1) Тёплое озеро — летописная Узмень — в северной части в XIII веке преграждалась полуостровом, от которого сохранился лишь только остров Межа (Пириссар).

2) Вороний Камень — ныне остаток «куполовидной структуры, представленной красно-бурым песчаником. Высота этого холма была, очевидно, не менее купола у дер. Калласте, достигающего в настоящее время высоты 12 м. Вороний Камень, расположенный на северо-западной оконечности о. Вороний, который в те времена был правым берегом р. Самолвы при ее впадении в Узмень, возвышаясь над остальной местностью на 12-15 м, служил прекрасным ориентиром и сторожевым пунктом».

Г. Н. Караев замечает: «В данное время отмежёванный бугорок ещё можно было найти и закартировать, но пройдёт не так много времени, и он исчезнет совсем, остатки Вороньего Камня подвергнутся дальнейшему разрушению, и, наконец, наступит такое время, когда только исторический памятник, поставленный в результате исследовательской работы советских историков, будет напоминать потомкам о месте великой битвы у Вороньего Камня, этого немого свидетеля подвига, совершённого нашими предками».

Под летописной Узменью понимается проток, соединявший Псковское и Чудское озера и носящий теперь название Тёплого озера. Между северной оконечностью мыса Сиговец, островом Станок и западной оконечностью острова Городец в начале апреля лёд был слишком слаб («сиговица»). А вот между мысом Сиговец на севере и деревней Пнёво на юге лёд в начале апреля был вполне крепок и позволял переправляться через Узмень. Мало того, как пишет Караев, «у восточного берега Узмени находилась широкая полоса мелководья, на которой вода промерзала зимой до дна. Как показали гидрологические изыскания, на этой полосе образовались едва покрытые водой мели. Подобные мели, обычно поросшие камышом, — частое явление и в настоящее время. Зимой, при замерзании воды, на ледяной поверхности остаются торчать из-под снега, подобно островкам, поросшим травой, заросли камыша». Район северо-восточной части Узмени в XIII в. находился на пересечении торговых путей, был укреплён (особенно в р-не устья реки Желчи) и был густо заселён. Здесь «находились, по-видимому, обширные угодья, на которых со стародавних времен производились заготовки рыбы, сена и других сельскохозяйственных продуктов». Всё это было удобно для расположения войска.

«Если, учитывая все это, внимательно исследовать очертания береговой линии островов Узмени, какими они были в XIII в., согласно произведенным экспедицией гидрологическим изысканиям, становится очевидным следующее:

1) непосредственно у Вороньего Камня битва произойти не могла вследствие слабости льда на Сиговице;

2) к северу от Вороньего Камня, т. е. между ним и Подборовским мысом, это тоже исключается, так как в летописи сказано, что разбитого врага «гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичьскаго берега», а к западу от этих мест простирались обширные поросшие лесом острова, и, таким образом, вести преследование «по леду» не представлялось возможным;

3) к юго-западу от Вороньего Камня находился полуостров, значительная часть которого в настоящее время затоплена; он носит теперь название Сиговец (мыс), так как своей самой северной оконечностью соседствует с «сиговицей».

Этот участок восточного берега Узмени находился в XIII в. (как и сейчас) против самой широкой её части — до противоположного берега, если смотреть прямо на запад, к дер. Парапалу в настоящее время более 6 км, а до мыса Ухтинка, куда, весьма вероятно, бежали разбитые остатки немецко-рыцарского войска, — до 8 км. Таким образом, в этом отношении участок у западного берега мыс Сиговец очень близко подходит к указанию летописи. Он находится, вместе с тем, неподалёку от Вороньего Камня — менее 1,5 км; это вполне объясняет то обстоятельство, что летописец при указании места битвы назвал именно этот широко известный в данном районе ориентир.

Необходимо, кроме того, иметь в виду, что расстояние между берегами в те времена никто не измерял и оно могло быть названо лишь очень приблизительно теми участниками победоносного похода, которые потом, по памяти, рассказали о нём летописцу. Кроме того, в связи с тем, что описание битвы, помещенное в летописи, приукрашено религиозными измышлениями летописца, закономерно предположить, что и цифра «семь» названа им в данном случае как апокрифическая с тем, чтобы выразить полноту одержанной над врагом победы».

«Таким образом, — заключает Г. Н. Караев, — место Ледового побоища довольно точно определяется из сопоставления результатов экспедиционных изысканий и тех топографических данных о нем, которые содержатся в летописном тексте. В связи с тем, что береговая линия у мыса Сиговец к настоящему времени изменилась и отодвинулась на 300-400 м к востоку, под местом битвы следует подразумевать участок Тёплого озера, находящийся примерно в 400 м к западу от современного берега мыса Сиговец, между его северной оконечностью и широтой дер. Остров».

В XIII в. озеро на этом месте было уже, чем сейчас (см. на карте).

Второй вопрос «где» касается двух вариантов, предлагаемых историей: всё-таки на льду — или на берегу?

«С обеих сторон убитые падали на траву», — говорит Старшая Ливонская Рифмованная хроника. Караев ответил и на этот вопрос: «…построившись на примыкавшей к восточному берегу Узмени полосе мелководья, русское войско оказалось среди торчащих из-под снега зарослей камыша, который упомянут в хронике как «трава».

Вернёмся к летописям.

В Новгородской первой летописи старшего извода читаем: «…и паде Чюди бещисла, а Немецъ 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгород» (с. 78).

В Новгородской первой летописи младшего извода числа изменились: «…и паде Чюди бещисла, а Немецъ 500, а иных 50 руками яша и приведоша в Новъгород» (с. 296).

Стало быть, убитых немцев было 400 или 500, пленённых — 50, и ещё было уничтожено «без числа» чуди.

Лаврентьевская летопись и количестве воинов и убитых не сообщает, увы, ничего. Её рассказ «В лето 6750» вообще укладывается в три строчки.

«Житие Александра Невского» — источник более художественный, нежели документально-исторический. Судите сами: «Бе же тогда день суботный, восходящю солнцю, совокупишася обои, и бысть сеча зла, трускъ от копий ломления, звукъ от мечнаго сечения, яко же морю померзшу двигнутися, не бе видети леду, покрыло все кровию. Бяше множество полону в полку его, ведяхут же возле козни и иже именуются божий ротори. Яко приближися князь ко граду Плескову, сосретоша его со кресты игумены, попове в ризах на город и пред городом, поюще славу господню Олександру: пособивый, господи, кроткому Давыду побед яти иноплеменники, верному князю нашему оружиемъ крестным свободити град Плесковъ от иноплеменникъ от иноязычникъ рукою олександровою» (с. 191). Словом, — «множество».

Карамзин на эту тему пишет: «Ещё зима продолжалась тогда в апреле месяце, и войско могло безопасно действовать на твёрдом льду. Немцы острою колонною врезались в наши ряды; но мужественный Князь, ударив на неприятелей сбоку, замешал их; сломил, истреблял Немцев и гнал Чудь до самого тёмного вечера. 400 Рыцарей пали от наших мечей; пятьдесят были взяты в плен, и в том числе один, который в надменности своей хотел пленить самого Александра; тела Чуди лежали на семи верстах» («История Государства Российского», том IV). Как видим, историк придерживается сведений летописи.

Н. И. Костомаров, в отличие от Карамзина, следует «Житию Александра Невского», добавляя максимальное количество убитых немцев из летописи: «Немцы двинулись на русских. По способу тогдашней тактики, Александр поставил своё войско свиньёй: так называлось построение треугольником, образовавшим острый конец, обращённый к неприятелю. Увидя приближающихся врагов, Александр поднял руки вверх и громко перед всем войском своим говорил: «Суди мне Боже, и разсуди спор мой с этим велеречивым народом; помоги мне, Господи, как Ты помогал прародителю моему Ярославу, против окаяннаго Святополка!» Была тогда суббота пятой недели великого поста, день 5-го апреля. Солнце только что восходило. Когда немцы приблизились, Александр стремительно двинул свою свинью рылом на неприятеля, и немецкий строй был разрезан. Тогда, — говорит летописец, передающий рассказ свой словами очевидца, сообщавшего о славном деле известие: — «тогда поднялся треск от ломки копий и звук от мечнаго сечения. Казалось, двинулось замерзлое море, и великая сталась сеча немцам и Чуди с нами, и льду не видно было: всё покрылось кровию». Разорванные, потерявшие строй, немцы бежали; русские с торжеством гнались за ними семь вёрст по льду, до Суболического берега. Летописец насчитывает побитых немцев пятьсот человек, а о Чуди говорит, что её пропало бесчисленное множество; иные в воде потонули: тогда уже в весеннее время лед был не крепок; а из тех, которые убежали, многие были с ранами, и умирали от ран. Пятьдесят немцев взято живьём» («Русская республика. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки»).

С. М. Соловьёв: «…русские гнали немцев по льду до берега на расстоянии семи вёрст, убили у них 500 человек, а чуди бесчисленное множество, взяли в плен 50 рыцарей» («История России с древнейших времён», том 3). Соловьёв тоже пользовался «Житием Александра Невского», а численность взял из летописи.

«Русские имели такую рать (schar),

что каждого немца атаковало,

пожалуй, шестьдесят человек.

Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись,

но их там одолели.

Часть дерптцев вышла

из боя, это было их спасением,

они вынужденно отступили.

Там было убито двадцать братьев-рыцарей,

а шесть было взято в плен».

«Шестьдесят» человек против одного — явное преувеличение проигравших, а вот 20 убитых рыцарей и шестеро пленённых — похоже на правду. Почему? Потому что рыцарей в ту пору было мало и содержать рыцаря с оруженосцами и лошадьми было очень накладно.

«…Псков, например, будучи захваченным ливонцами, мог содержать всего двух таких полноценных воинов. Разумеется, они выступали в поход вместе со своими слугами и оруженосцами, но даже вместе с ними численность такого рыцарского подразделения не могла быть больше, чем 15—20 воинов, причём конных было всего 5—7 человек. На один замок Ливонского ордена, как правило, приходился один рыцарь. Его именовали комтуром, и он руководил комтурством, которое обычно состояло из одного замка и прилегающих к нему земель. С 1230 по 1290 год на территории Прибалтики орден построил примерно 90 замков. Отсюда несложно рассчитать военные возможности ордена и численность его войска.

Надо также учесть, что за год до этого, 9 апреля 1241 года, Тевтонский орден принимал участие в битве под Легницей. Тогда войско Золотой Орды под командованием внука Чингисхана Байдара одержало верх над объединённым польско-немецким войском под командованием краковского князя Генриха II Благочестивого. Учитывая, что немало тевтонцев погибло в той битве, в Ледовом побоище могли принять участие не более 60-70 рыцарей ордена (некоторые старинные немецкие источники ведут речь о 30 рыцарях, при каждом из которых было ещё по 5-6 конных воинов). С поддерживающей их пехотой набралось около полутора тысяч воинов, включая слабо вооружённых эстонцев» (источник: «Красная звезда»).

А. Щербаков и И. Дзысь в книге «Ледовое побоище» (М.: Экспринт, 2001) пишут:

«Точных данных о численности сторон во время битвы на Чудском озере практически нет, однако примерно её можно установить.

Немцы, очевидно, приняв продвижение русских отрядов по территории Дерптского епископства и орденским землям за обычный набег, не стали стягивать все силы, находившиеся в Ливонии (да с учётом боевых действий против литовцев это было и просто невозможно) и проводить тотальной мобилизации, а выступили с воинами, которых удалось быстро собрать, не дожидаясь помощи от датчан.

В этот период в Ливонии находилось 60 тевтонских рыцарей, из которых не более 30 могли участвовать в битве на Чудском озере. От ордена меченосцев после битвы при Шауляе осталось не более двух десятков рыцарей, хотя вряд ли все они были в войске, вышедшем на лёд Чудского озера. Следует учитывать и Дерптского епископа с сопровождавшими его рыцарями, хотя в целом маловероятно, чтобы их было больше пятнадцати человек. Всего это составит не более 65—70 рыцарей.

Каждого рыцаря сопровождали до десятка оруженосцев, сержантов и вооружённых слуг. Скорее всего, все они в апреле 1242 г. были конными. С рыцарями это составит около 700—750 бойцов-немцев в рыцарском войске.

К участию в походе были привлечены ополченцы из чуди. Точных данных о их численности нет: ни немцы, ни русские не сочли нужным в летописях и хрониках отразить их численность. В бою они не сыграли никакой роли. Всего их, как можно предположить, было от пятисот человек до девятисот, но никак не более».

Итог: примерно 1500 воинов, из них до 70 рыцарей.

С русской же стороны, по некоторым современным оценкам, было примерно 2-3 тысячи воинов, — то есть чуть поменьше, чем по шестьдесят на одного противника. Например, в упомянутой выше книге Щербакова и Дзыся «Ледовое побоище» приводятся следующие данные: «…общая численность русского войска — не менее двух с лишним тысяч бойцов, но и не более трёх».

Оценки же русской рати в советские времена, например, те, что приведены в Большой Советской Энциклопедии, доходили до «15—17 тыс. человек». При этом о численности крестоносцев сообщалось уклончиво: «большие силы», «большое рыцарское войско». Создаётся впечатление, что советские историки верили Ливонской хронике: 60 против 1.

По этому поводу историк и архивист Анатолий Бахтин из Калининграда в апреле 2004 г. сказал корреспонденту «Известий» И. Стулову следующее: «В составлении русских летописей того времени наверняка принимали участие имиджмейкеры, которые для того, чтобы признать значимость победы или объяснить причины поражения, не утруждали себя педантизмом. Количество воинов в те времена указывали одним словом «бещисла», то есть несметное количество. Эта формулировка дала повод историкам в советские времена увеличить на порядок количество участников битвы на Чудском озере. Как анекдот звучали нереальные и необоснованные цифры: восемнадцать тысяч со стороны русских, пятнадцать — со стороны ордена. К концу тридцатых годов XIII века всё население Новгорода, включая женщин, стариков и детей, составляло чуть более четырнадцати тысяч человек. Поэтому максимальное количество ополчения, которое мог призвать Александр под свои знамёна, не могло превысить двух тысяч ратников. А Тевтонский орден, большинство членов которого в этот период проливало свою и чужую кровь в Палестине за Гроб Господень, состоял примерно из двухсот восьмидесяти братьев-рыцарей. Непосредственно на лёд Чудского озера вышли биться не более двух десятков тевтонцев. Остальную тысячную массу, противоборствовавшую русской дружине, составили ливонцы и чуди, предки нынешних эстонцев».

И. Данилевский пишет: «Иные историки пытаются «примирить» числа, приведённые древнерусскими летописцами, и данные Рифмованной хроники, утверждая, что летописец якобы привёл полные данные потерь противника, а Хроника учла только полноправных рыцарей. Естественно, ни подтвердить, ни опровергнуть такие догадки невозможно».

Да, ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя, но, читая Старшую Ливонскую Рифмованную хронику, можно предположить, что хронист, сказавший о шестидесяти против одного, учитывал только рыцарей, не беря во внимание ливонцев и тем паче чудь. Русское же войско было учтено им в полном объёме. Простая истина просвечивает сквозь затемняющий поэтический текст хроники.

Пожалуй, можно взять на веру «минималистическое» предположение о том, что на Тёплом озере сражалось 1500 немцев и их союзников против 2000-2500 русских — как наиболее правдоподобное. Среди немцев было «несколько десятков» тяжеловооружённых рыцарей (похоже, Гумилёв оказался самым точным историком, поскольку выразился очень осторожно), «но каждый рыцарь был грозным бойцом».

В заключение снова процитирую «Лаврентьевскую летопись»: «Великый князь Ярославъ посла сына своего Андреа в Новъгородъ Великый, в помочь Олександрови на Немци, и победиша я за Плесковом на озере, и полонъ многъ плениша, и возвратися Андрей к отцю своему с честью». Приведу также строчку из «Жития Александра Невского»: «…отець его бе Ярославъ прислалъ ему на помощь брата своего меншего Андрея во мнозе дружине». Говоря о полководце-победителе Александре, нельзя забывать о его младшем брате — Андрее.