кишечник эпителий какой эпителий

СОДЕРЖАНИЕ

Состав

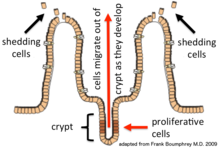

Эпителиальные клетки непрерывно обновляются каждые 4–5 дней в процессе деления, созревания и миграции клеток. Обновление зависит от пролиферативных клеток ( стволовых клеток ), которые находятся в крипте (основании) кишечных желез (эпителиальные инвагинации в подлежащую соединительную ткань). Сформировавшись в основании, новые клетки мигрируют вверх и из крипты, созревая по пути. В конце концов, они подвергаются апоптозу и попадают в просвет кишечника. Таким образом, слизистая оболочка кишечника постоянно обновляется, в то время как количество клеток, составляющих эпителиальный слой, остается постоянным.

В тонком кишечнике слой слизистой оболочки специально адаптирован для обеспечения большой площади поверхности для максимального усвоения питательных веществ. Расширение впитывающей поверхности в 600 раз больше, чем у простой цилиндрической трубки, достигается тремя анатомическими особенностями:

Типы клеток

В пищеварительном тракте распределение различных типов эпителиальных клеток варьируется в зависимости от функции этой области.

Структурные компоненты клеточных переходов

Важные для барьерной функции кишечного эпителия, его клетки надежно соединены между собой четырьмя типами соединений ( клеточными соединениями ), которые могут быть идентифицированы на ультраструктурном уровне:

Щелевые соединения

Десмосомы

Адгезивные соединения

Адгезивные соединения, также называемые zonula adherens, представляют собой мультибелковые комплексы, образованные белками семейств катенинов и кадгеринов. Они расположены в мембране в точках контакта между клетками. Они образуются в результате взаимодействия между внутриклеточными адапторными белками, трансмембранными белками и актиновыми цитоскелетами клеток. Помимо своей роли в связывании соседних клеток, эти комплексы важны для регулирования миграции эпителия, полярности клеток и образования других комплексов соединения клеток.

Узкие стыки

Внеклеточные домены трансмембранных белков в соседних клетках перекрестно соединяются, образуя плотное соединение. Эти взаимодействия включают взаимодействия между белками одной мембраны (цис) и белками соседних клеток (транс). Кроме того, взаимодействия могут быть гомофильными (между идентичными белками) или гетерофильными (между разными белками).

Плотные соединения обеспечивают узкую, но поддающуюся модификации изоляцию между соседними клетками в эпителиальном слое и тем самым обеспечивают селективный межклеточный транспорт растворенных веществ. В то время как ранее считались статическими структурами, теперь известно, что плотные соединения являются динамическими и могут изменять размер отверстия между клетками и, таким образом, адаптироваться к различным состояниям развития, физиологии и патологиям. Они функционируют как селективный и полупроницаемый межклеточный барьер между апикальным и базолатеральным компартментами эпителиального слоя. Их функция заключается в облегчении прохождения мелких ионов и водорастворимых веществ через межклеточное пространство, предотвращая прохождение люминальных антигенов, микроорганизмов и их токсинов.

Физиология

Кишечный эпителий имеет сложную анатомическую структуру, которая способствует подвижности и координации пищеварительной, абсорбционной, иммунологической и нейроэндокринной функций.

Традиционно клетки крипт рассматривались в первую очередь как секреторные клетки, в то время как энтероциты считались преимущественно абсорбирующими. Однако недавние исследования поставили под сомнение это классическое функциональное разделение и показали, что и поверхностные клетки, и клетки крипт могут выполнять как секреторные, так и абсорбирующие функции, и что, фактически, эти функции могут происходить одновременно.

Поглощение питательных веществ

Трансцеллюлярная проницаемость

Он состоит из специфического транспорта растворенных веществ через эпителиальные клетки. Это преимущественно регулируется деятельностью специализированных транспортеров, которые перемещают определенные электролиты, аминокислоты, сахара, короткоцепочечные жирные кислоты и другие молекулы в клетку или из клетки.

Парацеллюлярная проницаемость

Межклеточная проницаемость зависит от транспорта через промежутки между эпителиальными клетками. Он регулируется клеточными соединениями, которые расположены в ламинальных мембранах клеток. Это основной путь пассивного прохождения воды и растворенных веществ через эпителий кишечника. Регуляция зависит от межклеточных плотных контактов, которые имеют наибольшее влияние на межклеточный транспорт. Исследования с использованием электронного микроскопа показали, что электрическое сопротивление эпителиальных слоев зависит от сложности и количества нитей внутри трансмембранных белковых комплексов плотного соединения. Кроме того, сопротивление плазматической мембраны и переменная трансмембранная проводимость эпителиальных клеток также могут модулировать функцию параклеточного пути.

Функции

Барьер, образованный эпителием кишечника, отделяет внешнюю среду (содержимое просвета кишечника ) от тела и является наиболее обширной и важной поверхностью слизистой оболочки тела.

Значение для здоровья человека

Эпителий кишечного типа

Этот эпителий выстилает кишечник, составляет паренхиму печени и желудка. Это однослойной однорядный призматический каемчатый эпителий. Развивается из внутреннего зародышевого листка — энтодермы. Клетки его располагаются на тонкой базальной мембране. Имеют высокую призматическую форму. Отчетливо различаются полюса клеток. На апикальном полюсе клетки располагается щеточная каемка, которая образована микроворсинками. Благодаря микроворсинкам поверхность всасывания увеличивается в 25-30 раз. Между апикальными частями клеток имеются замыкательные пластинки. В эпителиальном пласте кроме каемчатых клеток встречаются бокаловидные клетки. Это одноклеточные железы, вырабатывающие слизь. Кроме того установлено, что эпителий пищеварителього тракта представляет собой комплексный экзо-эндокринный орган, выполняющий ряд гормональных функций. Эпителий кишечника регулярно обновляется. Например эпителий 12-перстной кишки обновляется через двое суток и 6 часов.

Почечный тип эпителия

Развивается из нефротомов и входит в состав почечных канальцев.

Строение на примере проксимального отдела канальца почки. Это однослойный призматический эпителий, расположен на слабовыраженной базальной мембране. Основания клеток широкие, верхушки их сужены. Отчетливо выделяется гетерополярность. В базальной части отмечается выраженная исчерченность. При эелектронной микроскопии выявляются глубокие складки плазмелеммы на базальном полюсе клетки. Между ними располагаются митохондрии, которые при световой микроскопии дают исчерченность. На апикальной поверхности определяются микроворсинки. Площадь их составляет 40-50 квадратных метров. Это указывает на выполнение клетками функции всасывания или выделения веществ.

Целломический тип эпителия

Развивается из спланхнотома, его висцерального листка. Это мезотелий. Он выстилает серозные оболочки. Клетки его располагаются пластом в один слой на базальной мембране. Они плоские, поверхность покрыта микроворсинками, между клетками имеются контакты типа десмосом. При различных патологических процессах происходит гибель клеток, на их месте образуются отверстия — стоматы.

Разграничительная функция, то есть препятствует образованию спаек между органами брюшной и грудной полости.

Через мезотелий происходит выделение и всасывание серозной жидкости

Благодаря его гладкой поверхности легко осуществляется скольжение внутренних органов

Герминотивный эпителий. К нему относятся спермиогенный и фолликулярный эпителии.

Эпендимоглиальный тип эпителия.

Развивается из неврального зачатка. Располагается на границе между тканями внутренней среды и элементами невральной природы. Эпителий однослойный, гетерополярность выражена слабо. К этому типу относят эпителий передней камеры глаза, пигментный эпителий сетчатки, эпителий периневральных влагалищ, эпендимоглиальный эпителий.

Пигментный эпителий сетчатки. С поверхности имеет шестиугольную форму, ядра округлые. На поперечном разрезе ядросодержащие клетки свободны от пигмента усцина. Пигмент располагается в отростках. Пигментированные отростки отделяют палочки и колбочки. Препятствуют рассеиванию света между соседними палочками и колбочками.

Эпендимоглиальный, другой тип эпителия. Состоит из плотного слоя клеток, выстилающих спиномозговой канал и желудочки мозга. Развивается из пондиобластов нервной трубки. На конце эпиндимных клеток имеется отросток. Он проходит через всю толщу нервной трубки и участвует в образовании разграничительной мембраны. На апикальной части клетки имеются реснички, которые способствуют продвижению жидкости по спиномозговому каналу.

Ангеодермальный тип эпителия

Имеет мезенхимное происхождение. Это эндотелий, выстилающий кровеносные сосуды. Является однослойным плоским эпителием.

Железы представляют собой органы, основная функиональная ткань которых эпителиальная. Основная функция желез — выработка секретов — специфических веществ, образующихся в клетках путем синтеза. Различают два вида желез: 1.эндокринные (гормоны поступают в кровь или лимфу) 2.экзокринные (секрет желез выделяется в полостные органы — желудок, кишечник или на поверхность тела)

Все железы развиваются из эпителия и строение их будет зависеть от того, из какого эпителия они развились. Железы, развившиеся из однослойного эпителия имеют секреторные отделы и выводные протоки, построенные из одного слоя клеток и наоборот — железы развивающиеся из многослоного эпителия на всем протяжении многослойны.

Классификация экзокринных желез. Они подразделяются на одноклеточные и многоклеточные железы. Одноклеточные железы располагаются в толще эпителиального пласта. Это эндоэпителиальные железы. Многоклеточные железы располагаются экзоэпителиально, за исключением желез конъюктивы глаза. Они имеют клетки двух типов: секреторные, которые вырабатывают специфический для данной железы секрет и клетки выводных протоков, по которым секрет продвигается. По форме секреторных отделов они подразделяются на трубчатые, альвеолярные и трубчато-альвеолярные. По степени ветвления секреторных отделов подразделяются на неразветвленные (каждый проток заканчивается одним секреторным концевым отделом) и разветвленные (в один проток впадает несколько секреторных отделов).

По степени ветвления секреторных протоков выделяют простые с неразветвленным протоком и сложные, с разветвленными протоками. Железы могут выделять белковый мукополисахаридный, мукопротеидный, липидный и так далее секреты.

Железы также разделяют по типу секреции. Они подразделяются на мерокриновые, апокриновые и голокриновые.

Мерокриновая (экриновая) секреция. Мерокриновая секреция отмечается выходом секрета через отверстия временно возникающие в клеточной мембране. Через эти отверстия, видимые лишь в электронном микроскопе содержимое вакуолей выходит в полость железы. При втором виде мерокриновой секреции секрет выделяется через неповрежденную клеточную мембрану. Это когда секреторный продукт в виде молекул проходит через мембрану, оставаясь невидимым в электронном микроскопе (например, слюнные железы)

Апокриновые железы. Подразделяется на микроапокриновую и макроапокриновую секрецию. Этот тип секреции обнаружен при электронной микроскопии железистых клеток. Он характеризуется отрывом от клетки расширенных вершин ворсинок. При макроапокриновой секреции на свободной поверхности клетки появляются выросты, которые в дальнейшем отрываются. В результате секреции высота клеток уменьшается. (например молочные и некоторые потовые железы)

Голокриновая секреция. Этот тип секреции можно увидеть как в световом, так и в электронном микроскопе. Здесь образование секрета связано со смертью клетки. Сопровождается кариогенезом и перерождением цитоплазмы (сальные железы).

Копрограмма

Копрограмма позволяет оценить функциональную деятельность желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы, выявить наличие воспалительных процессов и дисбактериоза. Этот анализ дает возможность изучить эффективность пищеварительных процессов организма, оценить скорость прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту.

Химический анализ кала в рамках копрограммы включает определение содержания крови, билирубина, стеркобилина, реакции рН.

Реакция рН кала преимущественно зависит от жизнедеятельности микрофлоры кишечника. При преобладании белковой пищи и активации бактерий, расщепляющих белок, образуется много аммиака, придающего калу щелочную реакцию. При углеводной диете и активации бродильной микрофлоры усиливается образование СО2 и органических кислот, дающих кислую реакцию.

Наличие крови в кале свидетельствует о патологических процессах в желудочно-кишечном тракте, сопровождающихся изъязвлением слизистой или распадом опухоли.

Стеркобилин – основной пигмент кала, который придает ему определенную окраску. Отсутствие или резкое уменьшение количества стеркобилина в кале (ахоличный кал) чаще всего свидетельствует об обтурации общего желчного протока камнем, сдавлении его опухолью или резком снижении функции печени (например, при остром вирусном гепатите). Увеличение количества стеркобилина в кале возникает при массивном гемолизе эритроцитов (гемолитическая желтуха) или усиленном желчеотделении. Выявление в кале взрослого человека неизмененного билирубина указывает на нарушение процесса восстановления билирубина в кишечнике под действием микробной флоры. Наиболее частыми причинами этого нарушения являются: подавление жизнедеятельности бактерий кишечника под влиянием больших доз антибиотиков (дисбактериоз кишечника), резкое усиление перистальтики кишечника.

При микроскопическом исследовании в кале можно выявить детрит, остатки пищевых веществ, элементы слизистой оболочки кишечника, клеточные элементы: лейкоциты, эритроциты, макрофаги, опухолевые клетки, кристаллы, яйца гельминтов, паразитирующие в кишечнике простейшие, микроорганизмы. Данные микроскопического исследования могут дать представление о состоянии переваривающей способности кишечника, о состоянии слизистой оболочки (главным образом толстого кишечника).

Детрит составляет основной фон при микроскопии нормального кала, представляет собой остатки пищевых веществ, микроорганизмов, распавшихся клеточных элементов. Он имеет вид аморфных образований мелких размеров, преимущественно зернистой формы.

Слизь в нормальном кале может быть в виде тонкого, малозаметного блестящего налета. При воспалительных процессах обнаруживается в виде тяжей, клочков и плотных, лентовидной формы образований.

Мышечные волокна (остатки белковой пищи) – различают неизмененные и измененные (непереваренные, слабопереваренные, переваренные). Неизмененные (или непереваренные) волокна желтого цвета, цилиндрической формы с обрезанными концами, имеют поперечную, реже продольную исчерченность. По мере переваривания мышечные волокна теряют исчерченность, поверхность становится гладкой, форма округляется.

В нормальном кале немного переваренных мышечных волокон. Большое количество (креаторея) мышечных волокон, особенно непереваренных и слабопереваренных, находят при недостаточности поджелудочной железы, пониженной секреторной функции желудка, ускоренной перистальтике.

Соединительнотканные волокна имеют вид сероватых, преломляющих свет волокон, иногда похожих на тяжи слизи. В нормальном кале не обнаруживаются. Появление их указывает на недостаточность протеолитических ферментов желудка.

Растительная клетчатка и крахмал являются остатками углеводного компонента пищи. Различают два вида клетчатки: перевариваемую и неперевариваемую.

Неперевариваемая клетчатка является опорной клетчаткой (кожица овощей, фруктов, сосуды и волоски растений и т. п.), в кишечнике не расщепляется и полностью выделяется с калом. При микроскопии нативных неокрашенных препаратов она имеет разнообразные резкие очертания, правильный рисунок в виде толстых двухконтурных целлюлозных оболочек коричневой, желтой и серой окраски.

Перевариваемая клетчатка состоит из округлых больших клеток, имеющих тонкую оболочку и ячеистое строение. При микроскопии перевариваемая клетчатка отличается от неперевариваемой нежными контурами, наличием зерен крахмала или красящих пигментов. В нормальном кале не обнаруживается. Обнаруживается в кале при ускоренной эвакуации.

Крахмал при нормальном пищеварении отсутствует, так как амилолитические ферменты пищеварительного тракта и ферменты бактерий слепой кишки расщепляют крахмал полностью. Присутствие крахмала всегда указывает на недостаточность пищеварения, что бывает при заболеваниях тонкого кишечника и связанной с ними ускоренной эвакуации, при недостаточности поджелудочной железы.

Жир и продукты его расщепления, поступившие с пищей в умеренном количестве, в норме усваиваются почти полностью. Обнаружение значительного количества нейтрального жира и продуктов его расщепления свидетельствует о нарушении переваривания и всасывании жира. Нейтральный жир в нативных препаратах кала имеет вид бесцветных капель.

Жирные кислоты и мыла встречаются в виде глыбок, капель и кристаллов. Кристаллы имеют форму тонких игл, заостренных с двух концов. Часто складываются в небольшие пучки, иногда расположены радиально, окружая венчиком глыбки жирных киcлот. Обнаружение в нативном препарате бесцветных капель, глыбок и игольчатых кристаллов позволяет предположить стеаторею.

Клеточные элементы (кишечный эпителий, клетки крови, макрофаги, клетки опухолей) обнаруживаются в кале, содержащем слизь.

Единичные клетки кишечного эпителия можно встретить и в нормальном кале как следствие физиологического слущивания. Появление этих клеток большими группами, пластами отражает наличие воспаления слизистой оболочки толстого кишечника.

Лейкоциты, располагающиеся в слизи в значительном количестве (скопление), свидетельствуют о воспалительном процессе в толстом кишечнике. Лейкоциты в слизи, идущей из тонкого кишечника, успевают разрушиться.

Эритроциты неизмененные встречаются в кале при кровотечениях из толстого кишечника и прямой кишки. При кровотечении из более высоко лежащих отделов кишечника эритроциты либо совсем разрушаются, либо приобретают характер теней, и распознать их очень трудно.

Макрофаги встречаются при некоторых воспалительных процессах, особенно при бактериальной дизентерии.

Клетки злокачественных опухолей могут попасть в кал при расположении опухоли в прямой кишке. Диагностическое значение имеет нахождение не одиночных клеток, а обрывков ткани, групп клеток, отличающихся характерной атипией.

Кристаллические образования. Кристаллы трипельфосфатов встречаются в резко щелочном кале при усилении гнилостных процессов. Оксалаты кальция обнаруживаются при употреблении в пищу большого количества овощей или при снижении кислотности желудочного сока. Кристаллы Шарко-Лейдена в виде вытянутого ромба часто обнаруживаются в слизи в сочетании с эозинофилами, указывают на аллергическое воспаление кишечника, амебиаз, балантидиаз, глистную инвазию. Кристаллы гематоидина выявляются после кишечного кровотечения при язвенных колитах.

Гинекологический мазок «на флору»: на что смотреть, и как понять

Большинству женщин мазок «на флору» знаком, как самый «простой» гинекологический анализ. Однако исследование куда «полезнее», чем может казаться. И всего несколько (а то и одно) отклонений способны подсветить значимые проблемы, еще до появления каких-либо симптомов. Так как же понять полученные результаты? Рассказываем по пунктам.

1. Эпителий

Как известно, любой живой объект в природе имеет ограниченный срок жизни, по истечении которого он погибает «от старости».

Эпителий в гинекологическом мазке – это и есть слущенные «старые» клетки слизистой оболочки влагалища, цервикального или уретры (в зависимости от оцениваемого локуса). Которые могут присутствовать в материале в умеренных количествах.

Превышение нормативных пределов («много» или «обильно») может указывать на:

Уменьшение или отсутствие эпителия в мазке – на атрофические изменения, недостаток эстрадиола или избыток андрогенов.

Кроме того, ввиду зависимости эпителия от уровня половых гормонов, его количество в материале может сильно меняться в зависимости от дня цикла, начиная с единичного «в поле зрения» в самом начале – до умеренного и даже большого количества ближе к овуляции и во время нее.

А появление в мазке так называемых «ключевых клеток» (эпителий, «облепленный» мелкими кокковыми бактериями) – является маркером бактериального вагиноза.

2. Лейкоциты

«Норма» лейкоцитов в мазке также сильно зависит от стадии цикла и уровня половых гормонов, а также исследуемого локуса.

Так, за «максимум» для:

Повышение показателя – очевидно, свидетельствует о воспалении, а полное отсутствие может иметь место в норме в самом начале цикла.

Слизь

Результат «отсутствует», «мало» или «умеренно» для этого показателя является нормой, что тоже связано с индивидуальными особенностями гормонального фона и циклом.

А вот «много» слизи в мазке – может свидетельствовать о том, что мазок взят в середине цикла, дисбиотических изменениях или избытке эстрогенов. Поэтому требует внимания специалиста или, как минимум, контроля в динамике.

Флора

Преобладающей флорой женских половых путей в норме у женщин репродуктивного возраста, как известно, являются лактобактерии (или палочки Дедерлейна). Количество которых может быть от умеренного до обильного, в том зависимости, в том числе, от фазы менструального цикла.

Патологические элементы

Присутствия мицелия грибов, трихомонад, диплококков (в том числе и возбудитель гонореи), лептотрикса, мобилункуса и прочих патогенных микроорганизмов в нормальном мазке не допускается, даже в минимальном количестве. А их выявление – серьезный повод незамедлительно обратиться за лечением.

Кишечник эпителий какой эпителий

Изучение заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности желудка и двенадцатиперстной кишки, является основой узкого направления медицины – гастроэнтерологии. Причин возникновения заболеваний желудка множество: неправильное питание, стрессы, нарушение режима труда и отдыха, воздействие вредных веществ, активность бактерий Helicobacter pylori и т.д. [1–3]. Желудок – важный орган, отвечающий за общее состояние организма, из-за желудочных состояний страдают все системы. Поэтому важно знать причины болезней желудка, основные его заболевания. Если рассматривать заболевания желудка с ракурса онкологии, то предвестниками данной патологии могут стать часто встречающиеся в повседневной практике гастроэнтерологов язвенная болезнь желудка, острый и хронический гастрит, дуоденогастральный рефлюкс, полипы, а также эрозия желудка. В ходе мониторинга пациентов стационарного и амбулаторного лечения данная группа заболеваний желудочно-кишечного тракта занимает лидирующее положение среди расстройств, которые в совокупности различных факторов окружающей среды, а также индивидуальных особенностей чаще других приводят к канцерогенной активности. Любое предраковое заболевание развивается поэтапно с нарастанием и углублением отрицательных изменений, происходящих в желудке. На некоторых стадиях любой процесс полностью обратим, то есть болезнь излечима. По мере углубления деструкции возможность обратимости снижается, наступает стойкая хронизация процесса, а болезнь становится неизлечимой. Переходу в предрак или рак способствуют наиболее глубокие стадии, когда болезнь развивается внутри клеток. Гастрит – это одно из наиболее распространенных желудочно-кишечных заболеваний воспалительного или воспалительно-дистрофического характера, поражающих слизистую оболочку желудка [4]. В связи со множеством разновидностей этой болезни термин «гастрит» является собирательным и служит для обозначения различных по происхождению воспалительных и дистрофических изменений в слизистой этого органа. Гастриты классифицируют по нескольким показателям – по типу, локализации воспалительного процесса, этиологическому фактору, эндоскопической картине, морфологическим изменениям слизистой оболочки желудка. Все эти показатели очень важны для диагностики и выбора способа лечения заболевания. Особого внимания заслуживает атрофический гастрит – длительно текущая форма хронического заболевания, при которой происходят деструктивные изменения в слизистой оболочке желудка. В результате патологического процесса ее площадь и количество функционирующих клеток резко уменьшаются. Многие специалисты считают [5–7], что этот подвид хронического гастрита является предраковым состоянием, как следствие угроза развития злокачественного процесса очень велика. При атрофическом гастрите запускается механизм перерождения нормальных клеток желудка; главные и добавочные клетки, принимающие участие в выработке пепсиногена и хлороводородной кислоты – основных составляющих желудочного сока, перестают функционировать в оптимальном режиме. Вместо него добавочные клетки желудка в большем объеме начинают продуцировать мукополисахариды – слизь. В результате резко снижается кислотность желудочного сока. То, что клетки меняют свою специализацию и перестают выполнять основную функцию, свидетельствует о том, что в организме есть сбой в системе гормональных, иммунных, ферментных и прочих регуляторов физиологических процессов. Язвенная болезнь желудка является одной из основных причин заболеваемости и смертности среди более семи миллионов ежегодно диагностируемых патологий желудочно-кишечного тракта [8]. Диагностика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки предполагает наличие таких симптомов, как потеря веса, перенасыщенность, боли в эпигастральной области, чувство переполнения, вздутие живота, тошнота. К сожалению, наличие данных симптомов также вписывается в клиническую картину гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, диспепсии и гастрита, в связи с чем диагностирование язвенной болезни желудка затруднено. Бессимптомное протекание данной патологии часто не позволяет провести диагностику на ранних стадиях развития болезни, заболевание остается незамеченным вплоть до клинических проявлений, а именно кровотечений желудочно-кишечного тракта [9]. Слизистая оболочка желудка выстлана одним слоем эпителиальных клеток, который поддерживается тонкими элементами рыхлой соединительной ткани, покрытой тонким слоем гладких мышечных волокон. У многих людей желудочный эпителий, помимо собственных кислых и ферментативных выделений желудка, подвергается воздействию Helicobacter pylori. Маленькие грамотрицательные палочки Helicobacter pylori обладают уникальной приспособленностью к колонизации желудка человека [10]. Наличие данных микроаэрофильных микроорганизмов приводит к возникновению ряда субклинических и клинических показателей, которые зависят от свойств заражающего штамма, хозяина и окружающей среды [11]. Ряду пациентов с язвенной болезнью желудка или развивающейся лимфомой желудка, которые ранее подвергались лечению с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов, показана эрадикационная терапия. Но нельзя игнорировать тот факт, что данная терапия может ухудшить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и увеличить риск развития рака пищевода [12]. Желудочные полипы представляют собой аномально растущую массу клеток, которые образуются на слизистой оболочке желудка. Наличие данной патологии является редкостью, и чаще всего заболевание протекает бессимптомно [13]. Большие полипы вызывают кровотечение, анемию, боль в животе или редко могут приводить к обструкции из-за своей локализации. Только определенные типы полипов способны обладать канцерогенной активностью и увеличивать риск развития онкологии в будущем, и в зависимости от этого выбирается дальнейшая стратегия лечения, которая может включать как хирургическое удаление полипа, так и мониторинг его изменений, и консервативное лечение [14].

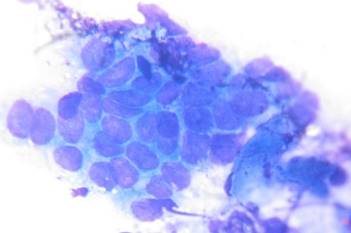

Оценка морфологической структуры клеток возможна с помощью цитологического исследования, которое широко применяют в клинической практике как исключительно чувствительный, точный, эффективный метод диагностики злокачественных опухолей и ряда неопухолевых поражений всех органов пищеварительной трубки у больных с симптомами заболевания органов ЖКТ, а также при скрининге в группах высокого риска по развитию рака этих органов [15]. Микроскопически злокачественные клетки выстилают желудочные железы и крипты и представляют собой эпителиальные клетки, прорывающиеся через базальную мембрану и вторгающиеся в подслизистую оболочку и мышечный слой. Отдельные клетки теряют свою дифференцированность по отношению к соседним клеткам и представлены многочисленными митотическими фигурами [16]. Для предупреждения развития онкологических заболеваний важно раннее выявление таких состояний, а также их качественное обследование. Внедрение и максимальное использование современной эндоскопической техники значительно расширило возможности цитологической диагностики органов ЖКТ и, более того, открыло перспективы применения метода, поскольку цитологический материал пригоден для проведения имеющих неоценимое дифференциально-диагностическое значение иммуноморфологических, молекулярно-биологических и генетических исследований [17, 18].

Провести сравнительный анализ и выявить характерные морфологические цитологические признаки при различных доопухолевых заболеваниях желудка.

Материал и методы исследования

Результаты исследования и их обсуждение

Рис. 1. Клетки покровно-ямочного эпителия с признаками гиперплазии

В случаях кишечной метаплазии в мазках-отпечатках обнаруживались высокие клетки цилиндрической, призматической или бокаловидной формы (рис. 2).

Рис. 2. Клетки покровно-ямочного эпителия с признаками кишечной метаплазии по тонкокишечному типу

Наблюдаются ядра больших и средних размеров, их расположение в клетках эксцентричное, окрашены интенсивно. Цитоплазма характеризуется базофильной окраской, у ядра и апикальной части почти прозрачная, широкая в апикальной части и узкая, более вытянутая в базальной. В исследуемых тканях имеются скопления лимфоидных элементов, а также плазматические клетки и сегментоядерные нейтрофилы. Эндоскопическая картина заживающей язвы характеризуется уменьшенной гиперемией слизистой оболочки, отсутствием некротических тканей и гнойных масс. Исчезает глубина язвы, воспаленные края язвы сглаживаются, формируется «красный рубец» – гиперемированная ткань слизистой оболочки, которая впоследствии после втяжения стенок формирует соединительнотканный «белый рубец» [23, 24]. Микроскопическое строение слизистой оболочки зависит от периода развития язвы. В цитологических мазках определяли десквамированные клетки эпителия, лейкоциты и эритроциты, фибробласты, гистиоциты, плазматические клетки и лимфоциты. Непосредственно по краю хронической язвы слизистая оболочка желудка подвергается значительному утолщению за счет интенсивной пролиферации ямочного эпителия. В цитологических препаратах можно найти все упомянутые выше клеточные элементы. В материале, полученном с краев хронической язвы, обычно обнаруживали полиморфные, различной степени зрелости клетки покровно-ямочного эпителия. Преобладание незрелых крупных клеток с большими ядрами и базофильной цитоплазмой может свидетельствовать об интенсивной пролиферации эпителия. В период обострения язвы в большом количестве встречаются дегенеративно измененные эпителиальные клетки без четких границ с укрупненными ядрами. Рисунок хроматина в них разреженный, в виде грубых волокон. В связи с большим клеточным распадом и явлениями цитолиза в материале, особенно полученном со дна язвы, можно видеть много «голых» ядер. В этих препаратах преобладали сегментоядерные лейкоциты и в значительном количестве встречаются элементы грануляционной ткани. В период рубцевания язвы в мазки попадают очень полиморфные клетки гистиоцитарного типа, которые бывает трудно отличить от атипических эпителиальных клеток [25]. В ходе эндоскопического исследования полипов оценивались количество, форма, размеры, поверхность, цвет, консистенция, воспалительные процессы и локализация новообразований. Цитологические препараты характеризовались большим количеством пластов и скоплений покровно-ямочного эпителия. При аденоматозных полипах встречаются также и железистоподобные структуры. По сравнению с цитологическими описаниями гастритов при этих заболеваниях отмечалось преимущество незрелых клеток, ядра светлые, укрупнены, рисунок хроматина нежно-сетчатый. Клетки эпителия желез и лимфоидные элементы определяются в небольшом количестве. В случаях грануляционных полипов с обильными воспалительными инфильтратами в их строме в цитологические препараты могут попадать в значительном количестве нейтрофильные лейкоциты.

В ходе проведенных исследований выявлены изменения в составе и морфологии клеток слизистой оболочки желудка, которые наблюдаются при гастрите, полипозе и язве, не являются строго специфическими. При всех этих заболеваниях может определяться различная степень пролиферации покровно-ямочного эпителия: в одних наблюдениях отмечается только незначительный полиморфизм эпителиальных клеток, в других – явно преобладают молодые элементы с некоторыми признаками атипии. Для установления диагноза необходимо применять дополнительные методы исследования, так как на основании только цитологических данных не представляется возможным диагностировать эти процессы.