карачаево черкесская республика какой федеральный округ россии

Характеристика субъекта

Климат Особенности климата Карачаево-Черкесской республики определяются её географическим положением, близостью Черного и Каспийского морей, разнообразием рельефа.

Система параллельных хребтов, общекавказского простирания и их северные отроги, протягивающиеся в меридиональном направлении, разделяют территорию на множество районов со специфическим местным характером климата и создают четко выраженную климатическую зональность.

В целом климат республики умеренно-континентальный. Преобладающее направление ветров восточное, северо-восточное.

В республике выделяется 4 климатических пояса. Равнинной, предгорной и горной зонам соответствуют умеренно-континентальный, умеренно-теплый, умеренно-влажный и умеренно-холодный климаты.

В формировании климата республики большую роль играет рельеф и подстилающая поверхность. Кроме того климат изменяется по высотным поясам. Наличие в южной части высоких Кавказских гор затрудняет проникновение с юга теплого воздуха. В тоже время незащищенность с севера до юго-востока способствует проникновению на территорию республики холодных воздушных масс, которые сопровождаются сильными ветрами, метелями, туманами и гололедом.

Безморозный период на севере республике составляет в среднем 182 дня и до 75-50 дней на юге.

Годовое количество осадков колеблется от 550 до 2500 и более мм.

Население республики – 428,706 тыс. чел., в том числе городское – 188,559 тыс. чел (44 %), сельское – 240,147 тыс. чел (56 %). Средняя плотность населения – 30,5 чел. на один квадратный километр.

Полезные ископаемые Основные полезные ископаемые: уголь, свинец, цинк, медь, сурин, известковый камень, андезит, гранит и мрамор.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ

История

Археологические памятники (мустьерские орудия, найденные вблизи станиц Кардоникская, Зеленчукская, на стоянке Явора и на р. Джегонас) свидетельствуют о появлении человека на территории К.-Ч. в эпоху среднего палеолита, 100-40 тыс. лет назад. Вблизи с. Маруха была найдена раннемезолитическая стоянка, где обнаружены кремниевые резцы, скребки, пластины, а также ножи, кинжалы и боевые копья. У аула Кубина и в долинах рек Б. Зеленчук, Джегута, Овечка обнаружены ножевидные пластины, скребки и вкладыши, возраст к-рых определяется в 8-6 тыс. лет. Неолитические стоянки открыты в долине р. Кубани, вблизи г. Усть-Джегута, и на р. Овечке, недалеко от Черкесска. Здесь найдены каменные орудия, созданные 6-5 тыс. лет назад. На сев. окраине Усть-Джегуты обнаружены курганы майкопской культуры (сер. III тыс. до Р. Х). В этом же районе, а также у с. Дружба, аулов Бесленей и Адыге-Хабль раскопаны курганы северокавказской культуры (III-II тыс. до Р. Х.).

В сер. I тыс. до Р. Х. отмечается проникновение в регион скифских племен, оставивших характерные курганные захоронения. В находках периода позднекобанской культуры (VII-IV вв. до Р. Х.) есть влияние скифской культуры. В сарматское время (III в. до Р. Х.- IV в. по Р. Х.) в предгорных районах К.-Ч. появились поселения аланов и меотов. После гуннского нашествия, с кон. IV в., аланы заняли также горные ущелья. Со 2-й пол. I тыс. по Р. Х. в верховья Кубани и Зеленчуков проникают тюркские племена: болгары (с V в.), хазары (с VII в.), в Х в. здесь появились печенеги и торки (гузы), в XI в.- кипчаки.

В VII-IX вв. территория К.-Ч. входила в состав Хазарского каганата, с кон. IX до кон. XIV в.- в состав Аланского гос-ва. Здесь располагались резиденция аланских царей и центр Аланской епархии, были сосредоточены крупные города, проходили караванные пути. В X-XII вв. Аланское гос-во достигло расцвета. Араб. географ Х в. аль-Масуди писал, что аланский царь имел большее влияние, чем др. кавказские правители. Усилению Алании способствовал проходивший через нее Великий шелковый путь. С сер. VII в. из-за арабо-визант. войн торговцы стали использовать маршрут в обход неспокойного Ирана: из Ср. Азии через плато Устюрт и Сев. Прикаспий караваны направлялись в степи Предкавказья и через них по долинам рек Алании (Б. Лаба, Б. Зеленчук, Теберда) к перевалам Санчаро, Клухорский в Абхазию, через порты к-рой попадали в черноморские владения Византии. Алания вела активную внешнюю политику, у нее были политические, военные и династические связи с Византией, Грузией, Абхазией. Тесные отношения установились между Аланией и Русью. Между аланскими и рус. правителями заключались династические браки: рус. князья св. Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Владимира Мономаха Ярополк, св. Всеволод (Димитрий) Юрьевич Большое Гнездо были женаты на «ясках» (в рус. летописях аланы называются «асами» («ясами»)). На территории К.-Ч. (в Н. Архызе, на городище Адиюх на окраине Карачаевска) найдено неск. древнерус. крестов-энколпионов, в Аланию эти кресты попали предположительно в XI-XII вв., в период наиболее активного развития русско-аланских отношений.

На территории К.-Ч. известны ок. 40 средневек. больших укрепленных поселений, не считая мелких открытых селищ. Городища Адиюх, Кубина, Гиляч, Хумара, Рим-Гора, Н. Архыз и др. свидетельствуют об активной политической, экономической и религ. жизни региона. Одним из наиболее крупных средневек. городов на территории К.-Ч. был город X-XII вв. на берегу Б. Зеленчука, вблизи совр. пос. Н. Архыз,- там находился культурно-политический и религ. центр Алании после принятия христианства.

В результате монг. походов в 20-30-х гг. XIII в. Аланское гос-во потеряло суверенитет и вошло в состав Золотой Орды. Нашествие Тамерлана в кон. XIV в. привело к окончательному разрушению аланской государственности и культуры. Произошли большие изменения в составе населения. В XIV-XV вв. аланы и кипчаки были вытеснены монголами в высокогорные ущелья и окончательно ушли с исторической арены. В источниках как население верховьев Кубани упоминаются карачаевцы (карачиоли, кара-черкесы). Опустевшие после нашествия предгорные районы в XIV-XV вв. были заселены адыгами и абазинами. В 30-40-х гг. XVII в. на В. Кубань переселились ногайцы.

В XVI в. Сев. Кавказ стал объектом притязаний со стороны Османской империи и сефевидского Ирана. Крымские ханы, вассалы и союзники Турции, систематически совершали опустошительные рейды на Сев.-Зап. Кавказ с целью создания здесь плацдарма для дальнейшей экспансии. Необходимость защиты своих земель заставляла местных владетелей искать союза с Россией. К сер. XVI в. границы Российского государства подошли к Сев. Кавказу, и рус. правительство, заинтересованное в их укреплении, стремилось к установлению связей с кавказскими народами. В 1552, 1555 и 1557 гг. в Москву были отправлены черкесские посольства, в результате был заключен политический союз. Россия принимала меры по установлению контроля над кавказскими военно-транспортными дорогами. С кон. XVI в. активность России на Сев. Кавказе снизилась, регион надолго попал под политическое влияние Османской империи и Крымского ханства. Тем не менее русско-кавказские отношения не прекращались, Россия считала черкесов и абазин своими подданными.

В кон. XVIII в. Россия активизировала кавказское направление внешней политики. В 1783 г. к России были присоединены Крымское ханство и правобережная Кубань. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. на территории К.-Ч. произошло сражение, существенно повлиявшее на ход кампании. 30 сент. 1790 г. в верховьях Кубани, возле речки Тохтамыш (ныне Абазинка), 25-тысячная армия под командованием Батал-паши была разбита 4-тысячным отрядом ген. И. И. Германа, тур. военачальник был взят в плен. Блестящая победа побудила горцев искать союза с Россией. В 1803 (или в 1804) г. был заложен Баталпашинский редут. От него через крепости Прочный Окоп и Кавказская до Усть-Лабинской крепости шел правый фланг Кавказской линии. От Баталпашинского укрепления на пути к верховьям Кубани был создан ряд новых укреплений: Усть-Джегутинское, Николаевское, Хумаринское и Каменномостское. В 1825 г. на месте редута была основана ст-ца Баталпашинская (ныне Черкесск).

20 окт. 1828 г. на горе Хасаука, возле впадения р. Худес в Кубань, состоялось сражение отряда под командованием ген. Г. А. Эммануэля с карачаевским ополчением, карачаевцы потерпели поражение. 21 окт. рус. войска подошли к аулу Карт-Джурт, где их встретила депутация карачаевских старейшин, к-рая согласилась на окончательное подданство Карачая России. 23 окт. было подписано соглашение, по к-рому карачаевцы обязывались не принимать враждебных России лиц, задерживать неприятельские войска или сообщать рус. командованию об их перемещении. В подтверждение верности были выданы аманаты из 4 знатных карачаевских семей.

В 1829 г. по р. Б. Зеленчук рус. командованием была заложена Зеленчукская оборонительная линия, ее строительство продолжалось до сер. XIX в. После окончания русско-тур. войны 1828-1829 гг. активность России на территории К.-Ч. возросла. В кон. 30-х гг. XIX в. началось перенесение оборонительных укреплений со Ср. Кубани на запад (на Лабу, Чамлык и Уруп). Одновременно шла казачья колонизация территории К.-Ч., в 1858-1861 гг. здесь появились казачьи станицы, вошедшие в учрежденную в 1860 г. Кубанскую обл. После окончания Кавказской войны (1864) власти предложили черкесам Причерноморья либо принять российское подданство, либо переселиться в Османскую империю; в 1864-1865 гг. ок. 200 тыс. чел. эмигрировали, меньшая часть горцев была переселена на Кубань. Отмена крепостного права и окончание Кавказской войны открыли возможность для заселения Сев.-Зап. Кавказа крестьянами из внутренних российских губерний. Особенно активным заселение Кубанской обл. стало после 1868 г., когда лицам невойскового сословия было разрешено селиться и приобретать недвижимость на казачьих землях, не испрашивая согласия войскового начальства и станичных обществ.

В 1869 г. Кубанская обл. была разделена на 5 уездов с гражданским управлением. Казачьи станицы на территории совр. К.-Ч. вошли в Баталпашинский у. Административно-территориальное устройство горских районов было проведено после окончания Кавказской войны. Горские территории К.-Ч. стали частью Верхнекубанского окр. Кубанской обл. В 1865-1866 гг. были приняты 2 «Положения об управлении горцами Кубанской области», согласно к-рым населенная горцами территория К.-Ч. была разделена на 2 военно-народных округа в составе Кубанской обл.: Эльбрусский, в который вошли все карачаевские аулы и абазинские поселения по р. Куме и ее притокам, и Зеленчукский, где жили черкесы, абазины и ногайцы по Б. и М. Зеленчукам. Округа просуществовали до 1871 г., когда населенная горцами территория вошла в Баталпашинский у. В 1888 г. уезды Кубанской обл. были реорганизованы в отделы, в к-рых было введено военно-казачье адм. устройство. Во главе отделов стояли атаманы, подчинявшиеся наказному атаману Кубанского казачьего войска. В 1868 г. у горцев Кубанской обл. было отменено крепостное право, в 1866 г. проведены судебная и налоговая реформы, в 1869-1870 гг.- адм. реформа. В пореформенный период в регионе открылись шахты и рудники, небольшие предприятия пищевой промышленности.

В февр. 1918 г. в Кубанской обл. установилась советская власть, был создан исполком советов Баталпашинского отдела. С мая 1918 г. Баталпашинский отдел входил в Кубано-Черноморскую советскую республику. Осенью 1918 г. отдел был занят частями Добровольческой армии А. И. Деникина, находился под контролем Вооруженных сил Юга России до марта 1920 г. В марте-апр. Красная Армия восстановила в отделе советскую власть.

11 нояб. 1920 г. был созван 1-й чрезвычайный съезд трудящихся Карачая, принявший решение о создании Карачаевского национального окр. 17 нояб. на съезде народов Терека и Сев. Кавказа во Владикавказе было провозглашено образование Горской АССР. 20 янв. 1921 г. ВЦИК и Совнарком утвердили создание республики, в к-рую вошел в т. ч. Карачаевский национальный окр. 7 нояб. 1921 г. в ст-це Баталпашинской на съезде представителей народов Карачая и Черкесии было решено создать Карачаево-Черкесскую автономную обл. Это решение было поддержано советским правительством, и 12 янв. 1922 г. ВЦИК опубликовал соответствующий декрет. В новую область вошли отделенный от Горской республики Карачаевский национальный окр., отделенная от Кубано-Черноморской республики южная часть Баталпашинского отдела, где жили черкесы, абазины и ногайцы, а также 6 казачьих станиц. В 1924 г. прошло районирование юго-востока России, подразумевавшее ликвидацию уездов, организацию районов и округов. Декретом от 13 февр. был определен состав Юго-Восточной обл. с центром в Ростове-на-Дону. На основании постановления Президиума ВЦИК от 16 окт. 1924 г. Юго-Восточная обл. была переименована в Северо-Кавказский край. В состав области, а затем края вошла в т. ч. Карачаево-Черкесская автономная обл. В 1925 г., в ходе национально-территориального размежевания, из Баталпашинского окр. был выделен Ногайско-Абазинский окр.

Постановлением ВЦИК от 26 апр. 1926 г. Карачаево-Черкесская автономная обл. была разделена на 3 адм. единицы: Карачаевскую автономную обл., Черкесский национальный окр. и Баталпашинский р-н (в составе бывш. Баталпашинского и Зеленчукского округов) с присоединением последнего к Армавирскому окр. Постановлением ВЦИК от 12 нояб. 1926 г. Карачаево-Черкесская автономная обл. была окончательно разделена на Карачаевскую автономную обл. и Черкесский национальный окр.; адм. центром Карачаевской обл. стал построенный в короткий срок г. Микоян-Шахар (ныне Карачаевск), куда в нояб. 1927 г. были переведены органы управления Карачаевской автономной обл. 30 апр. 1928 г. постановлением ВЦИК Черкесский национальный окр. был преобразован в Черкесскую автономную обл. со столицей в г. Баталпашинске. Постановлением ВЦИК от 30 сент. 1931 г. Баталпашинский р-н был упразднен, часть его территории передана Карачаевской автономной обл.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 окт. 1943 г. Карачаевская автономная обл. была ликвидирована, 2 нояб. карачаевцы депортированы в Ср. Азию и Казахстан. Территория области была разделена между Краснодарским и Ставропольским краями, Черкесской автономной обл., Грузинской ССР. 9 янв. 1957 г. указом Президиума Верховного Совета СССР карачаевцы были реабилитированы, им разрешили вернуться на родину, Карачаево-Черкесская автономная обл. восстановлена в границах 1922 г. в составе Ставропольского края.

3 июля 1991 г. съезд народных депутатов РСФСР принял закон «О преобразовании Карачаево-Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». 25 дек. 1992 г. название Карачаево-Черкесская ССР заменено названием Карачаево-Черкесская Республика. В 1989-1991 гг. созванные национальными движениями съезды отдельных народов К.-Ч. обращались к руководству РСФСР с просьбой о восстановлении или создании национальных автономий. 28 марта 1992 г. в республике прошел референдум, на котором большинство населения высказалось против разделения; К.-Ч. осталась единой.

Религия

К 1 окт. 2012 г. в К.-Ч. зафиксирована деятельность 15 конфессий, религ. течений и толков. Зарегистрировано 154 религ. орг-ции: 26 правосл. приходов (принадлежат Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ), 1 орг-ция лютеран (см. Лютеранство), 6 орг-ций евангельских христиан-баптистов (см. Баптисты), 3 орг-ции христиан веры евангельской (пятидесятников), 2 общины Иеговы свидетелей, 1 орг-ция адвентистов седьмого дня, 112 мусульманских общин, 1 община иудаистов, 2 орг-ции международного об-ва «Сознание Кришны», 3 сообщества новых религ. движений. Без регистрации действует свыше 50 религ. групп последователей различных течений протестантизма, Истинно православной Церкви (см. Истинно православные христиане), Армянской Апостольской Церкви, новых религ. движений.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ

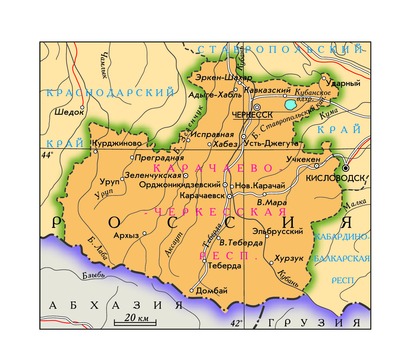

Карачаево-Черкесия (Карачаево-Черкесская Республика) — республика в составе Российской Федерации (Северо-Кавказский федеральный округ).

Площадь — 14,3 кв. км. Численность населения — 466 432 (2016). Столица — г. Черкесск. Превалирующие национальности (согласно данным переписи 2010), проживающие в республике: карачаевцы (41 %); русские (31,6 %), черкесы (11,9 %); абазины (7,8 %); ногайцы (3,3 %). Языки этих пяти народов, согласно конституции К.-Ч., имеют статус государственных. Кроме того, в республике компактно проживают осетины, греки и дисперсно другие национальные меньшинства (украинцы, армяне, татары и др.).

Наиболее древние каменные орудия, обнаруженные на территории современной К.-Ч., относятся к эпохе среднего палеолита. С III тысячелетия до н. э. в регионе прослеживается существование таких ярких и самобытных археологических культур, как майкопская (III тысячелетие до н. э.), северокавказская (II тысячелетие до н. э.), кобанская (I тысячелетие до н. э.). Уже в этот период характерной чертой региона было то, что местное оседлое население имело довольно интенсивные контакты с миром степных кочевников (киммерийцев, скифов, сарматов и др.). Кроме того, еще в I тысячелетии до н. э. отмечены факты инвазии кочевых народов в горные районы современной К.-Ч. Начиная с IV в. н. э. в регионе начинают расселяться выделившиеся из сарматского племенного союза аланы, смешавшиеся с потомками населения кобанской культуры, в VII в. отмечены поселения кавказских булгар, с XI в. в степных районах располагались кочевья кыпчаков (половцев). В VIII — 1-й половине X в. регион контролировался Хазарским каганатом. Крушением Хазарии в 965 воспользовались аланы, создавшие на Центральном Кавказе свое государство. Западная часть Алании (современная К.-Ч.), тесно связанная с Византией, была одним из самых густонаселенных и развитых центров данного государства. Под влиянием Византии и Абхазского царства аланы приняли христианство. В 1238 Аланское государство, находившееся в стадии феодальной раздробленности, было разгромлено монголами. Регион попал в зависимость от Золотой Орды. В 1395—1396 местное население серьезно пострадало от опустошительных походов войск Тимура.

Походы монголов, Тимура, изменение климата (похолодание XII—XIV вв.), феодальные междоусобицы и другие факторы стали причиной массовых миграций, что привело к новому этапу этногенеза и политогенеза в регионе и к началу формирования современной этнической картины К.-Ч. С этого же времени начинается распространение на данной территории ислама, постепенно вытеснившего христианство и остатки язычества.

В XVI—XVIII вв. сформировавшиеся этнополитические образования абазин, адыгов (черкесов), карачаевцев, ногайцев в целом сохраняли свою самостоятельность, хотя и находились под сильным влиянием Османской империи, а позднее — России.

По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) земли восточнее р. Кубань стали считаться российскими. Тогда же имперские власти начали оформлять подданство части адыгов, абазин, ногайцев, проживавших на правобережье Кубани. Удачный для России исход Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) позволил ей считать весь регион неотъемлемой частью империи. В ходе данной военной кампании командование на Кавказской линии организовало ряд войсковых операций против карачаевцев, а также проживавших западнее Кубани абазин, адыгов (бесленеевцев, кабардинцев и др.), ногайцев, принуждая их подписывать договоры о принятии подданства Российской империи. Однако вплоть до 1850-х в среде горских народов происходили волнения и мятежи. На исходе Кавказской войны (1817—1864) значительная часть горского населения, негативно восприняв установление российской администрации, испытывая серьезные экономические затруднения и опасаясь религиозных притеснений, переселилась в Османскую империю. Окончательная интеграция региона в политико-правовое, экономическое пространство России произошла в 1860—1870-е, когда среди оставшихся горцев были проведены масштабные реформы (административные, судебные, земельные, переселенческие и др.), закрепившие, тем не менее, локальную специфику на уровне местного самоуправления и свободное исповедование мусульманской веры. Кроме того, в результате переселенческой политики властей на территории современной К.-Ч. в 1860—1880-е массово расселилось славянское население.

В административном отношении большая часть нынешней К.-Ч. с 1871 входила в Баталпашинский уезд (с 1888 — отдел) Кубанской области, а часть восточных земель находилась в составе Терской области.

После революционных событий 1917 среди горцев активизировались национальные движения, поддержанные советской властью. Однако с сентября 1918 по март 1920 территорию Баталпашинского отдела контролировали войска А. И. Деникина. Повторное установление советской власти повлекло за собой создание 19 ноября 1920 Карачаевского округа в составе Горской Автономной Советской Социалистической республики. В то же время населенные пункты абазин, адыгов (черкесов), ногайцев оставались в составе Кубано-Черноморской области. Только после фактического распада ГАССР, горские, казачьи и прочие населенные пункты региона были объединены в составе провозглашенной 12 января 1922 Карачаево-Черкесской автономной области. Первая объединенная автономия просуществовала до 1926, после чего распалась на Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ (с 1928 — область). На дальнейшее развитие Карачая и Черкесии большое влияние оказала Великая Отечественная война. С августа 1942 по январь 1943 регион был оккупирован немецкими войсками. Но после их изгнания 2 ноября 1943 произошла новая трагедия — депортации карачаевского народа, безосновательно обвиненного сталинским режимом в массовом сотрудничестве с оккупантами, в Казахстан и республики Средней Азии и ликвидация его автономии.

После репатриации карачаевцев в 1957 национальная государственность была восстановлена, но вновь в статусе Карачаево-Черкесской автономной области в составе Ставропольского края. 30 ноября 1990 Совет народных депутатов КЧАО провозгласил преобразование автономии в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе России, что было утверждено 3 июля 1991 Верховным Советом РСФСР. Попытки ряда национальных движений провозгласить самостоятельные Карачаевскую, Черкесскую, Абазинскую и др. автономии в начале 1990-х не увенчались успехом. 28 марта 1992 в результате инициированного региональными властями референдума, большинство населения высказалось за сохранение единства республики. В том же году статус К.-Ч. в качестве субъекта РФ был закреплен на федеральном уровне и подтвержден в российской Конституции 1993.

Лит: Очерки истории Карачаево-Черкесии. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Ставрополь, 1967; Очерки истории Карачаево-Черкесии. Советский период. Черкесск, 1972; Народы Карачаево-Черкесии: история и культура / Под ред. В. Ш. Нахушева. Черкесск, 1998; Тебуев Р. С., Хатуев Р. Т. Очерки истории карачаево-балкарцев. М.–Ставрополь, 2002; Бегеулов Р. М. Центральный Кавказ в XVII — первой четверти XIX века: очерки этнополитической истории. Карачаевск, 2009.

Карачаево-Черкесская республика

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ федеральный округ России. Карачаево-Черкесская республика. Площадь 14,3 тыс.кв.км.. Образована 12 января 1922 года. Административный центр Карачаево-Черкесской Республики — г. Черкесск

Карачаево-Черкесская Республика – субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, расположена в предгорьях северо-западного Кавказа. Республика богата водными ресурсами. Большая часть (около 80%) Карачаево-Черкесской Республики расположена в горной местности.

Карачаево-Черкесская Республика входит в состав Северо-Кавказского экономического района. Карачаево-Черкесия — промышленная и аграрная республика. Территорию можно разделить на 2 области. На севере более развито химическое производство, машиностроение и лёгкая промышленность. На юге более характерны добывающая и деревообрабатывающая промышленность и животноводство.

Недра богаты природными ископаемыми: медно-колчеданные и полиметаллические руды, золото рудное и рассыпное, каменный уголь, барит, сурик, гранит и мрамор различных расцветок, полешпатовое сырье, цементное сырье, известняк, огнеупорные глины, мел, пески строительные силикатные, песчано-гравийная смесь, глины тугоплавкие, глины керамзитовые, глины кирпично-черепичные. Имеются большие запасы ценных в лечебном отношении минеральных вод.

Большое значение для региона имеет также туризм, альпинизм (юг республики) и курортная деятельность.

12 января 1922 года образована Карачаево-Черкесская автономная область в составе Юго-Восточного (с 1924 года — Северо-Кавказского) края.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область ликвидирована 12 октября 1943 года, а карачаевцы были признаны пособниками фашистских войск и 2 ноября 1943 года депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Южная часть Карачая отошла к Грузии (как Клухорский район), а большая часть была присоединена к Ставропольскому краю.

После реабилитации карачаевцев с разрешением на их возвращение в родные края 12 января 1957 года Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую АО в составе Ставропольского края.

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1991 года Карачаево-Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику.

9 декабря 1992 года Карачаево-Черкесская ССР была преобразована в Карачаево-Черкесскую Республику в составе Российской Федерации.

Города, Городские округа и Муниципальные районы Карачаево-Черкесской Республики

Города Карачаево-Черкесской Республики: Черкесск, Карачаевск, Теберда, Усть-Джегута.

Городские округа Карачаево-Черкесской Республики:

Городской округ «Город Черкесск»

Городской округ «Карачаевский»

Муниципальные районы Карачаево-Черкесской Республики, Административный центр:

Абазинский район, Адыге-Хабльский район, Зеленчукский район, Карачаевский район, Малокарачаевский район, Ногайский район, Прикубанский район, Урупский район, Усть-Джегутинский район, Хабезский район.