какую роль играет мозолистое тело для полушарий большого мозга за что отвечает

Мозолистое тело — валик, колено и ключ

Что это такое

Подобно химическим элементам, которые соединяются различными видами связей, левое и правое полушарие конечного мозга соединяются между собой мозолистым телом. Эта структура выступает связывающим мостом между двумя отделами мозга.

История открытия

Несмотря на активное изучение структур мозга в прошлом столетии, функции мозолистого тела долго оставались в тени от научного микроскопа исследователей. Пристальное внимание волокнистое образование получило от американского нейропсихолога Роджера Сперри, получившего в дальнейшем Нобелевскую премию за его изучение.

Ученый провел серию оперативных вмешательств на мозолистом теле: как всякий нейропсихолог, Сперри перерезал контакты, удалял структуру и наблюдал за работой мозга после операций. Он заметил закономерность: при удалении нейронной сети, соединяющей оба полушария, пациент, ранее страдавший эпилепсией, избавлялся от своего недуга. Исследователь сделал вывод: мозолистое тело активно участвует в эпилептическом процессе и распространении патологического возбуждения по разным отделам мозга. В 1981 году Роджер Сперри за результаты своих трудов удостоился престижнейшей международной премии в области физиологии и медицины.

Тем не менее, несмотря на подобные изучения, полный функциональный набор этой структуры все еще не открыт, и с его деятельностью связывают множество загадок в работе головного мозга, в том числе и развитие шизофренического процесса.

За что отвечает мозолистое тело

Обладая колоссальным количеством аксонов (структуры, отвечающие за передачу электрического импульса к нервным клеткам), мозолистое тело в буквальном смысле соединяет два полушария головного мозга. Его волокна связывают аналогичные участки коры (например: теменная кора левого полушария соединяется с таковой правого). Таким образом, волокнистое скопление отвечает за координацию и совместную работу обеих частей мозга. Исключением является височная кора, так как за ее соединение отвечает соседняя мозолистому телу структура – передняя спайка.

Мозолистое тело позволяет «делиться» информацией одному полушарию с другим: при проведении экспериментов на высших млекопитающих оказалось, что, перерезая зрительным тракт, corpus callosum передает информацию из зрительной коры левого полушария к правому.

К функциям этой структуры также относится поддержание интеллектуальной деятельности человека: осуществляя синтез информации двух отделов мозга, мозолистое тело обеспечивает более глубокое осмысление полученных извне данных. В поддержание этой позиции свидетельствует эксперимент (вся нейрофизиология базируется на экспериментальных данных): рассекая и извлекая скопление соединяющих нервных волокон, ученые заметили, что исследуемые обретают сложности в понимании письменной и устной речи.

К самым интересным и загадочным функциям относится единство сознания и эмоциональной реакции на раздражитель. При удалении мозолистого тела, люди, как правило, проявляли двоякое отношение к явлению или объекту (амбивалентность). То есть у них наблюдалось наличие двух диаметрально противоположных мыслей или эмоций одновременно, как-то: ненависть и любовь, страх и удовольствие, отвращение и заинтересованность. Подобный феномен наблюдается в психопатологии шизофрении, когда больные, сами того не осознавая, проявляли любовь и ненавистную вражду к чему-то. Речь идет не о поочередном проявлении противоположных чувств: эмоции располагаются на параллельных прямых и в одном отрезке времени.

Мозолистое тело у мужчин и женщин

Мужской и женский мозг развивается по-разному: начиная от внутриутробного формирования нервной трубки по половым признакам и заканчивая пожизненным действием гормонов. В последнее время часто можно услышать, что женский организм не отличается от мужского. Однако это неправда: нейрофизиология, психофизиология и нейропсихология предоставляет множество экспериментальных данных в пользу отличия мужского мозга и женского.

Это касается и мозолистого тела, а именно: количество нервных волокон, надлежащих структуре, больше у женщин, чем у мужчин. Данное исследование говорит в пользу того, что женский пол лучше оперирует речевыми понятиями. Обладая бо́льшим аппаратом обмена информации, женщина, таким образом, балансирует между полушариями, когда мужской мозг «специализируется» на одном из них. Тем не менее, в противоположность такому утверждению существует множество упреков.

Заболевания

Дисгенезия, она же – дисплазия мозолистого тела головного мозга – это врожденная патология нервной структуры, проявляющаяся в аномальном ее развитии отдельных участков и тканей. Заболевания является результатом дефекта некоторых хромосом. Болезнь сопровождается нарушением тканевого состава мозолистого тела и влечет за собой нарушение его функций.

Последствия дисгенезии мозолистого тела головного мозга проявляются в виде расстройств неврологической и психической сферы человека. К ним относится:

Кроме этого, существует так же еще одна патология – отсутствие мозолистого тела головного мозга у новорожденного – агенезия.

Агенезия

Данная патология распространяется в среднем до 3% в популяции, что является довольно высоким показателем. Агенезия мозолистого тела – это болезнью, которая часто сопровождается с другими недугами. Врожденное отсутствие связывающей полушария структуры имеет свои симптомы:

Гипоплазия

Эта патология характеризуется неполным развитием тканей мозолистого тела. В отличие от предыдущего недуга, гипоплазия проявляется недоразвитием, а не полным отсутствием структуры. Гипоплазия мозолистого тела головного мозга у ребенка диагностируется врачами на протяжении первых месяцев жизни, потому что проявления болезни отличительны:

Последствия гипоплазии мозолистого тела головного мозга недоброжелательны, и при отсутствии должной диагностики прогноз неблагоприятен. В 70% дети, с такой патологией, страдают серьезной умственной отсталостью.

Очаги

Мозолистое тело может страдать очагами демиелинизации – заболеванием, при котором разрушается внешняя оболочка аксона. Миелин играет крайне важную роль в работе мозга: благодаря ему скорость передачи электрического импульса по просторам серого вещества достигает сотни метров в секунду, без миелина же – до 5 м/с. Наличие очагов в тканях тела вызывает торможение хода нервного сигнала и, следовательно, ухудшается взаимосвязь между полушариями. Кроме собственно демиелинизации, возникновение очагов является предпосылкой к развитию рассеянного склероза.

Какую роль играет мозолистое тело для полушарий большого мозга за что отвечает

Развитие головного мозга ребенка начинается внутриутробно и активно продолжается после рождения.

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений, баланс, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие.

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое – отвечает за восприятие – слуховой информации, постановку целей и построений программ.

Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело).

Мозолистое тело (межполушарные связи) находится между полушариями головного мозга в теменно-затылочной части и состоит из двухсот миллионов нервных волокон. Оно необходимо для координации работы мозга и передачи информации из одного полушария в другое.

Агенезия (нарушение, недоразвитие) мозолистого тела искажает познавательную деятельность детей. Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется. Оба полушарие начинают работать без связи.

Нарушаются пространственная ориентация, баланс, осознание собственного тела, адекватное эмоциональное реагирование, координация работы зрительного и аудиального восприятия с работой пишущей руки.

Ребенок с такими проблемами не ползает, тяжело начинает ходить, с большим трудом начинает читать и писать, воспринимая информацию на слух или зрительно. У детей с данной патологией, если вовремя не начать коррекцию и последующую реабилитацию, возникает целый ряд серьезных проблем, которые являются серьезным препятствием в развитии и обучении, в том числе и школьном.

В том случае, если агенезия мозолистого тела не сопровождается никакими другими патологиями развития, прогноз для больного достаточно благоприятный. Примерно восемьдесят с лишним процентов таких детей развиваются практически без нарушений либо с пограничными проблемами в неврологическом развитии. Нужно признать, что главная «опасность» этого нарушения таится в том, что у ребенка не происходит закрепления полученных умений и навыков навсегда, часто случаются «откаты», ребенок требует всё время поддерживающей терапии с нарастающей нагрузкой для мозга. Такой подход должен сохраняться до 12-14 лет ребенка, пока межполушарные связи окончательно не сформируются. Форсировать события здесь, к сожалению, нельзя. Иначе не избежать сочетанных проблем и других патологических состояний, которые усиливают симптоматику и ухудшают клиническую картину.

Агенезия мозолистого тела, хоть и встречается сравнительно часто, тем не менее, является малоизученным состоянием, особенно на просторах нашей страны.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский реабилитационный центр «Дельфания»

Лицензия Министерства образования №9356 от 17.12.15.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271.

Мозолистое тело, дисгенезия, атрофия, болезнь Маркиафавы-Биньями

Мозолистое тело состоит:

Каждый отдел соединяет гомолатеральный отдел головного мозга.

Формирование мозолистого тела.

Мозолистое тело развивается в особом порядке:

От колена, затем тела, валик и в конце развивается клюв.

Миелинизация мозолистого тела идет от задних отделов к передним отделам.

Данные знания помогают сузить дифференциальный диагноз при патологиях мозолистого тела.

Дисгенезия vs Атрофия

При дисгенезии мозолистого тела хорошо сформировано колено и передние отделы мозолистого тела, но отсутствует валик и клюв. Данная патология является врожденной. Патология представлена слева.

При атрофии мозолистого тела хорошо сформированы задние отделы мозолистого тела (задний отдел тела и валик), но при этом уменьшены в размерах клюв, колено и передний отдел тела. Данные изменения являются приобретенными.

Многие заболевания поражают мозолистое тело, поэтому наличие очагов не являются патогномоничным для определенного заболевания.

Болезнь Маркиафавы-Биньями (центральная дегенерация мозолистого тела, Маркиафавы синдром, экстрапонтинный миелинолиз).

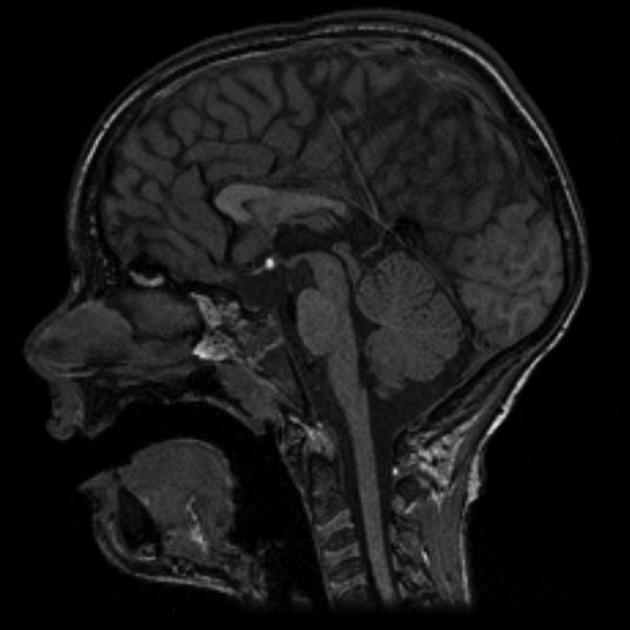

Встречается у лиц злоупотребляющих алкоголем. У данных лиц на МРТ выявляется поражение валика и задних отделов ствола (тела) мозолистого тела.

На хронических стадиях болезни Маркиафавы-Биньями визуализируется мозолистое тело в виде сэндвича, при котором сохраняется верхних и нижних слоев мозолистого тела, но с некрозом средних слоев.

Какую роль играет мозолистое тело для полушарий большого мозга за что отвечает

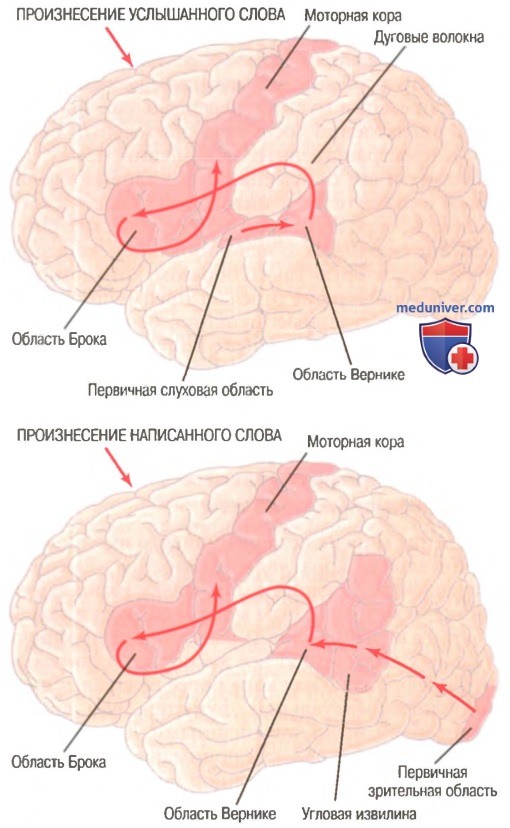

а) Артикуляция. Акт артикуляции — это мышечные движения рта, языка, гортани, голосовых связок и т.д., ответственных за интонацию, синхронизацию и быстрые изменения интенсивности последовательных звуков. Лицевые и гортанные регионы моторной коры активируют эти мышцы, а мозжечок, базальные ганглии и сенсорная кора помогают контролировать последовательность и интенсивность мышечных сокращений, широко используя механизмы обратной связи базальных ганглиев и мозжечка. Разрушение любой из этих областей может вызвать тотальную или частичную потерю способности говорить отчетливо.

Вывод. На рисунке выше продемонстрированы два главных пути коммуникации. На верхней половине рисунка показан путь, связывающий слух и речь. Последовательность событий на этом пути следующая:

(1) прием в первичной слуховой коре звуковых сигналов, кодирующих слова;

(2) интерпретация слов в области Вернике;

(3) выбор (также в области Вернике) мыслей и слов, которые нужно сказать;

(4) передача сигналов из области Вернике в область Брока посредством пучка дугообразных волокон (arcuate fasciculus);

(5) активация конкретных моторных программ в области Брока, контролирующих формирование слов;

(6) передача соответствующих сигналов в моторную кору для управления речевыми мышцами.

В нижней части рисунка показаны сопоставимые этапы пути при чтении и устном ответе на прочитанное. Первичная принимающая зона для слов в этом случае находится в первичной зрительной области, а не в первичной слуховой. Затем информация подвергается начальным стадиям интерпретации в регионе угловой извилины и в итоге достигает полного уровня понимания в области Вернике. Отсюда последовательность та же, как при устном ответе на слышимое слово.

Функция мозолистого тела и передней спайки в передаче мыслей, памяти, научения и другой информации между двумя полушариями большого мозга

Волокна мозолистого тела обеспечивают обильные двусторонние нервные связи практически между всеми соответствующими областями коры двух полушарий, за исключением передних частей височных долей; эти височные области, особенно входящая в их состав миндалина, связаны между собой волокнами, проходящими через переднюю спайку.

Из-за огромного количества волокон в мозолистом теле сначала предполагали, что эта массивная структура должна иметь некую важную функцию, связанную с корреляцией активности двух полушарий большого мозга. Однако когда у лабораторных животных разрушали мозолистое тело, сначала трудно было выявить нарушение мозговой функции. В связи с этим в течение длительного времени функция мозолистого тела была неизвестной.

В настоящее время должным образом выполненные физиологические эксперименты демонстрируют чрезвычайно важные функции мозолистого тела и передней спайки. Эти функции легче всего объяснить с помощью описания одного из экспериментов. Сначала у обезьяны производят перерезку мозолистого тела и продольное расщепление зрительного перекреста, и сигналы от каждого глаза могут поступать только к полушарию мозга на стороне глаза. Затем обезьяну обучают распознавать различные объекты ее правым глазом, тогда как левый глаз закрывают. После завершения процесса обучения закрывают правый глаз и проверяют, может ли обезьяна распознать те же объекты левым глазом. Оказалось, что левый глаз в этом случае не может распознавать объекты. Однако при повторении этого эксперимента на другой обезьяне с расщепленным зрительным перекрестом, но интактным мозолистым телом неизменно обнаруживают, что распознавание, освоенное одним полушарием мозга, создает распознавание в противоположном полушарии.

Таким образом, одной из функций мозолистого тела и передней спайки является передача информации, накопленной в коре одного полушария, в корреспондирующие корковые области противоположного полушария. Далее приведены важные примеры такого взаимодействия между двумя полушариями.

1. Перерезка мозолистого тела блокирует проведение информации из области Вернике доминирующего полушария к моторной коре на противоположной стороне мозга. Следовательно, интеллектуальные функции области Вернике, локализованной в левом полушарии, теряют контроль над правой моторной корой, которая инициирует произвольные двигательные функции левой кисти и руки, хотя обычные подсознательные движения левой кисти и руки остаются нормальными.

2. Перерезка мозолистого тела предупреждает передачу соматической и зрительной информации из правого полушария в области Вернике левого доминирующего полушария. Следовательно, соматическая и зрительная информация с левой стороны тела часто не способна достичь этой главной интерпретирующей зоны мозга и, следовательно, не может использоваться для принятия решений.

3. Наконец, люди с полностью рассеченным мозолистым телом имеют две полностью изолированные сознательные части мозга. Например, у мальчика-подростка с рассеченным мозолистым телом только левая половина мозга могла понимать и написанные, и произносимые слова, поскольку левое полушарие было доминантным. Наоборот, правая сторона мозга могла понимать написанные слова, но не произносимые. Более того, правая кора могла вызывать двигательную реакцию в ответ на написанное слово без осознания причины реакции, что требует участия левой коры.

Эффект был совершенно иной, когда правой стороне мозга предлагалось слово, вызывающее эмоциональную реакцию. В этом случае подсознательная эмоциональная реакция осуществлялась и в левой стороне мозга. Несомненно, происходило это потому, что области двух сторон мозга, ответственные за развитие эмоций, передние отделы височной коры и прилежащие к ним регионы, оставались связанными друг с другом через переднюю спайку, которая не была перерезана. Например, когда правой половине мозга мальчика предъявлялась написанная команда «целуй», он немедленно и в высшей степени эмоционально ответил: «Ни за что!». Этот ответ требовал функции области Вернике и двигательных речевых областей левого полушария, поскольку эти левосторонние области необходимы, чтобы сказать слова «Ни за что!». Но объяснить, почему он сказал это, мальчик не мог. Таким образом, две половины мозга имеют независимые возможности для участия в процессах сознания, накопления памяти, коммуникации и регуляции двигательной активности. Мозолистое тело необходимо для совместного функционирования обоих полушарий на поверхностном подсознательном уровне, а передняя спайка играет важную дополнительную роль в совместных эмоциональных реакциях двух сторон мозга.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Физиология человека.»

Нейропсихологический анализ патологии мозолистого тела

В данной монографии впервые на русском языке излагаются вопросы психофизиологии и патологии мозолистого тела. В различных разделах этой оригинальной инновационной работы проанализирован практически весь спектр релевантных теме проблем и вопросов – от особенностей анатомической организации комиссур головного мозга до специфики когнитивных и психиатрических нарушений, приведен обзор информации о различных подходах к строению и структурно-функциональной организации мозолистого тела. Особую ценность работе придают использование для объяснения экспериментальных данных общего теоретического контекста работ Луриевской нейропсихологической школы, а так же изложение собственных оригинальных исследований автора. Книга предназначена для профессионалов, работающих в различных направлениях нейронауки.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Нейропсихологический анализ патологии мозолистого тела предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Глава 1. Формирование мозолистого тела и межполушарного взаимодействия в онтогенезе

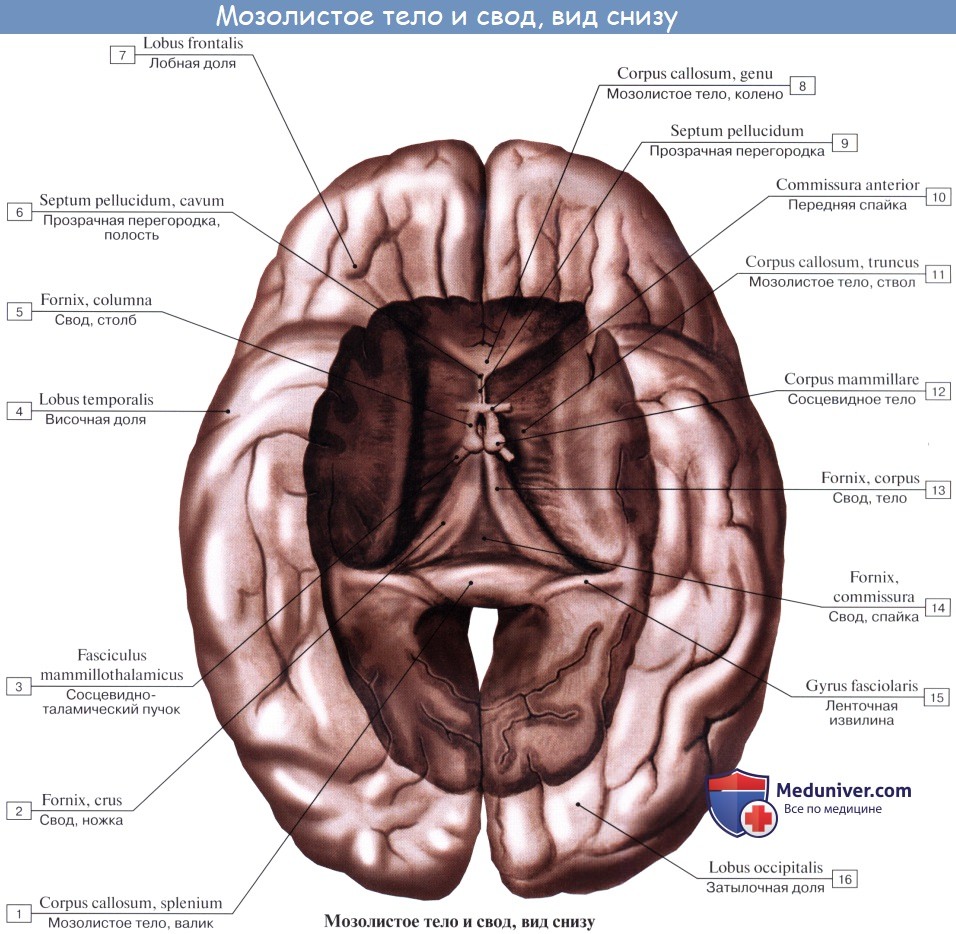

Рис. 1а. Лучистость мозолистого тела (Болычева, 2004): 1. передняя спайка; 2. мозолистое тело; 3. лучистость мозолистого тела; 4. лобные щипцы; 5. затылочные щипцы

Рис. 1б. Части мозолистого тела (Болычева, 2004): 1. валик; 2. ствол; 3. колено; 4. клюв; 5. серое облачение; 6. медиальная продольная полоска; 7. латеральная продольная полоска

Комиссуральные волокна, проходящие в клюве и частично в колене МТ, соединяют аналогичные участки коры левой и правой лобных долей. Колено МТ содержит волокна, соединяющие аналогичные участки коры центральных извилин, теменной и височной долей обоих полушарий. Валик МТ состоит из комиссуральных волокон, соединяющих кору затылочных и заднетеменных отделов левого и правого полушарий.

МТ формируется в направлении от лобных отделов головного мозга к затылочным и состоит из миелинизированных волокон, значительную часть которых составляют аксоны пирамидных нейронов 3–5 слоев коры (Innocenti, 1986). При изучении макак-резус было обнаружено, что количество аксонов МТ увеличивается до рождения, но впоследствии уменьшается (Lamantia, Rakic, 1990). Вероятно, увеличение МТ в детском возрасте скорее всего связано с миелинизацией, а не с увеличением количества аксонов. Время межполушарной передачи у человека для самых коротких каллозальных аксонов составляет 100–200 мс; для аксонов, образующих наиболее длинные пути, почти 1/3 секунды.

Значительный массив данных, проанализированный Innocenti (1986, 1994), показывает, что волокна МТ занимают свое место в результате анатомической конкуренции за синапсы, которые, в свою очередь, находятся под управлением внешней среды и внутренней среды организма. Синапсы в правом полушарии связаны с расширением и усложнением внутренних и внешних перцептивных полей человека, а в левом полушарии — в первую очередь, с процессами развития речи (Thatsher et al., 1987; Семенович, 2001). Полушария развиваются относительно независимо, постоянно конкурируя как анатомически, так и функционально. И полушарная специализация возникает из длительной интеграции мультисинаптического процесса, которая достигается в мозге человека через межполушарные связи.

Морфологические и электрофизиологические исследования, описанные в коллективной монографии (Мосидзе и др., 1977), и современные работы показывают, что волокна МТ связывают не только симметричные участки коры (гомотопические связи), но в МТ имеется большой массив гетеротопических связей (Clarke S., 2003). Каллозальные волокна, берущие начало в поверхностных слоях коры одного полушария, заканчиваются в поверхностных слоях противоположного полушария, а волокна, берущие начало с глубоких слоев, заканчиваются в глубоких слоях противоположного полушария. Установлено, что каллозальные волокна, берущие начало в различных областях больших полушарий, могут оказывать на один и тот же нейрон как возбуждающее, так и тормозящее влияние.

Каллозальные нейроны располагаются в разных слоях коры, и их аксонные разветвления вступают в контакт в ипсилатеральном полушарии как с корковыми, так и с подкорковыми нейронами посредством волокон пирамидного тракта.

Диаметр каллозальных волокон колеблется в пределах 0,3–6,9 мк. Подавляющее большинство волокон менее 3 мк в диаметре, а из них 2/3 менее 1 мк. Волокна диаметром более 4 мк встречаются редко. Волокна диаметром от 0,3 до 1 мк связываются с медленнопроводящими нейронами пирамидного тракта, а волокна с диаметром более 1 мк — с группой быстропроводящих пирамидных нейронов.

МТ, закладываясь пренатально, созревает и развивается довольно поздно в онтогенезе, позднее прочих комиссур мозга. При изучении мозга младенцев, детей и взрослых было обнаружено, что миелинизация передней комиссуры и МТ заканчивается только к подростковому возрасту, к 12 годам (Yakovlev, LeCours, 1967; Joseph et al., 1984). Исследования МТ кролика показали, что 45 % каллозальных аксонов немиелинизированны (Мосидзе и др., 1977). Большинство современных МРТ-исследований у человека подтвердило, что МТ созревает к концу второго десятилетия жизни (Barkovich, Maroldo, 1993; Giedd et al., 1996; Thompson et al., 2000). По другим данным, размер МТ продолжает увеличиваться до середины двадцатилетия (Pujol et al., 1993).

Есть исследования, показывающие, что отношение размера МТ к общему размеру головного мозга увеличивается в течение первых двух десятилетий жизни (Rauch, Jinkins, 1994). Значительное увеличение размера МТ на МРТ-изображениях сагитального среза выявлено у детей между 4 и 18 годами (Geers et al., 1999). Похожие исследования описывают рострально-каудальный путь миелинизации МТ в течение детства с увеличением фронтальной области между 3 и 6 годами и преимущественным развитием задней части МТ между 15 и 16 годами (Thompson et al., 2000). Последующие лонгитюдные исследования показали нелинейное увеличение задней части МТ к 18 годам (Geers et al., 1999).

Рассматривая формирование мозговой организации психических процессов в онтогенезе, А. В. Семенович затрагивает и становление парной работы полушарий мозга (Семенович, 2001). В предлагаемой модели отражены три основных вектора формирования мозговой организации психических процессов: от подкорковых образований к коре головного мозга (снизу вверх); от правого полушария мозга к левому; от задних отделов мозга к передним. Говоря о формировании межполушарного взаимодействия, связанного с созреванием комиссур мозга в онтогенезе, автор модели выделяет несколько этапов. На первом этапе, включающем внутриутробный период и первые 2–3 года жизни, формируются транскортикальные связи стволового уровня, которые осуществляются внутри гипоталамо-диэнцефальных отделов и базальных ядер. В соответствии с теорией о трех функциональных блоках мозга А. Р. Лурии на этом уровне происходит межполушарное обеспечение работы первого функционального блока мозга, лежащего в основе соматического, аффективного и когнитивного статуса ребенка. С формированием именно этих областей связан механизм импринтинга. Данный период оканчивается тем, что в период адаптации к речи (2–3 года) возникает избирательная латерализованная стволовая активация, которая является залогом и базой для закрепления устойчивых предпосылок функциональной латерализации мозговых полушарий и формирования полушарного контроля на следующих этапах.

На втором этапе (от 2 до 7 лет) созревает гипокампальная комиссура, которая лежит в основе обеспечения полисенсорной межмодальной интеграции и памяти. Межгиппокампальным структурам принадлежит роль инициатора и стабилизатора взаимоотношений между правым и левым полушариями. Этим они принципиально отличаются от комиссур подкоркового уровня, основной прерогативой которых является инициация динамики и вектора (вертикального и горизонтального) межполушарного взаимодействия. Важнейшая функция межгиппокампальных связей — межполушарная организация и стабилизация мнестических процессов, на которых в этом возрастном периоде лежит основная ответственность за онтогенез в целом. При нарушении этих связей возникает амнестический синдром. Параллельно происходит формирование доминантности полушарий по речи и руке.

В период от 7 до 12–15 лет (третий этап) формируется комплекс транскаллозальных связей. По другим данным, созревание мозолистого тела происходит вплоть до 25 лет (см. выше). МТ наращивает свою контролирующую функцию и оказывает воздействие на нижележащие комиссуральные уровни, обеспечивает устойчивость уже достигнутых в ходе онтогенеза связей и функций. MT позволяет сформировать межполушарную организацию психических процессов на регуляторном, опосредованном, произвольном уровне их протекания (то есть обеспечивает межполушарный базис деятельности третьего функционального блока мозга), что позволяет индивиду успешно социально адаптироваться, сформировать индивидуальные когнитивные стили. «Благодаря межполушарным взаимодействиям на этом уровне возможно закрепление функционального приоритета лобных отделов левого полушария…» (Семенович, 2001, с. 102). Данный уровень межполушарного взаимодействия является наиболее молодым и поздно созревающим как в онтогенезе, так и в филогенезе, а значит, наиболее уязвимым для различных негативных воздействий, которые могут проявляться на протяжении развития мозга.

Одним из важных представлений в предложенной А. В. Семенович модели, с нашей точки зрения, является представление о комиссурах мозга как комиссуральной системе. Говоря о закреплении ведущей роли лобных долей левого полушария на третьем этапе формирования межполушарного взаимодействия, автор не уточняет, «ведущей» для чего? Может быть, говорится о ведущей роли левого полушария вообще? В таком случае мы возвращаемся к концепции доминантности левого полушария, пусть даже в слабом ее варианте. На наш взгляд, в контексте проблемы межполушарного взаимодействия о ведущей роли левого полушария головного мозга (и особенно передних его отделов) можно говорить по отношению к процессам выработки и закрепления навыков и адаптивных стереотипных форм поведения. Только в этом случае становятся понятными вектор «справа налево» и контролирующая функция МТ.