какую функцию выполняет вилочковая железа

Гродненская областная детская клиническая больница

У вилочковой железы есть еще одно имя – тимус, что в переводе с греческого означает «жизненная сила». Тимус в нашем организме играет роль школы, в которую приходят обучаться специальные тимусные клетки (Т-лимфоциты). Обучение в этой школе очень серьёзное, особенно в первые 2-3 года жизни ребенка. Интересно, что до символического «выпускного бала» доходит только 5% клеток, остальные 95% уничтожаются, как не выдержавшие экзамен. На лучших «выпускников» возлагается ответственность находить, распознавать и уничтожать плохие клетки, которые могут вызвать ряд вирусных, бактериальных и аутоиммунных заболеваний.

У новорожденных детей тимус относительно велик. Ближе к 5 годам функция тимуса начинает угасать, и начинается обратное развитие железы, её инволюция. К 40 годам она уменьшается в 100 раз, и в организме остается функционировать только небольшое количество тимусной ткани.

У тимуса сложные взаимосвязи с надпочечниками. Установлено, что под влиянием гормонов надпочечников происходит уменьшение размеров тимуса, а тимус, в свою очередь, способен в определенных условиях угнетать функцию надпочечников. Именно поэтому, во время стрессовых ситуаций увеличение тимуса (так называемая «тимомегалия») может привести к острой надпочечниковой недостаточности и синдрому внезапной смерти.

У детей с тимомегалией частые простудные заболевания, субфебрильная температура. Такие дети крупнее сверстников, бледные, несколько пастозные, более вялые, быстро устают и апатичны. Замечено, что эти дети чаще спят на животе, так как это положение делает более свободным дыхание. Часто увеличение тимуса обнаруживается случайно, при рентгенографии органов грудной клетки. В этом случае обязательно нужно проконсультироваться со своим педиатром. Детям с тимомегалией рекомендуется активный двигательный режим, осторожные тренировки, мягкое закаливание, домашнее воспитание, гипоаллергенная диета и избегание травм.

Многие ученые считаю тимус регулятором нашей молодости, потому что кроме обучения тимусных клеток, тимус вырабатывает особые гормоны, которые способствуют восстановлению клеток кожи, а также дают ощущения радости и счастья.

Иногда рождаются дети без тимуса. Такое заболевание называется синдромом Ди-Джорджи. Это врожденное заболевание, когда на 4-6 неделе беременности происходит дефект развития плода в определенном месте (3 и 4 жаберные карманы), в результате которого рождается ребенок с врожденным пороком сердца, иммунодефицитом, отсутствием или уменьшением паращитовидных желез, дефектом нёба, нарушением речи, неврологическими и психическими нарушениями.

В последние 3 года появилась надежда на более полноценную жизнь у пациентов с синдромом Ди-Джорджа. Ученые США и Великобритании в лечении синдрома Ди-Джорджи с успехом используют пересадку тимуса или тимусной ткани в бедренную мышцу.

Зав. приёмным отделением УЗ «ГОДКБ» Воронцова О.М.

Жизненная сила вилочковой железы

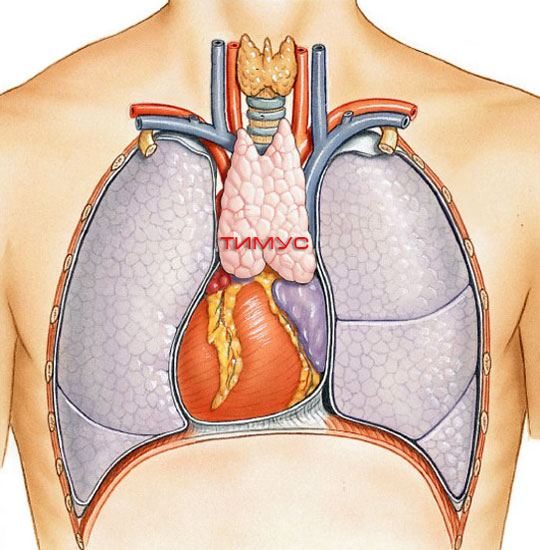

О вилочковой железе обычно говорят редко и мало, а тем не менее, она является одним из важных органов иммунной системы. По своему виду железа напоминает двузубую вилку, поэтому и назвали её вилочковой. Расположена она в верхней части грудной клетки, у основания грудины.

Её вес всего 15 грамм.

У вилочковой железы есть еще одно имя – тимус, что в переводе с греческого означает «жизненная сила». Тимус в нашем организме играет роль школы, в которую приходят обучаться специальные тимусные клетки (Т-лимфоциты). Обучение в этой школе очень серьёзное, особенно в первые 2-3 года жизни ребенка. Интересно, что до символического «выпускного бала» доходит только 5% клеток, остальные 95% уничтожаются, как не выдержавшие экзамен. На лучших «выпускников» возлагается ответственность находить, распознавать и уничтожать плохие клетки, которые могут вызвать ряд вирусных, бактериальных и аутоиммунных заболеваний.

У новорожденных детей тимус относительно велик. Ближе к 5 годам функция тимуса начинает угасать, и начинается обратное развитие железы, её инволюция. К 40 годам она уменьшается в 100 раз, и в организме остается функционировать только небольшое количество тимусной ткани.

У тимуса сложные взаимосвязи с надпочечниками. Установлено, что под влиянием гормонов надпочечников происходит уменьшение размеров тимуса, а тимус, в свою очередь, способен в определенных условиях угнетать функцию надпочечников. Именно поэтому, во время стрессовых ситуаций увеличение тимуса (так называемая «тимомегалия») может привести к острой надпочечниковой недостаточности и синдрому внезапной смерти.

У детей с тимомегалией частые простудные заболевания, субфебрильная температура. Такие дети крупнее сверстников, бледные, несколько пастозные, более вялые, быстро устают и апатичны. Замечено, что эти дети чаще спят на животе, так как это положение делает более свободным дыхание. Часто увеличение тимуса обнаруживается случайно, при рентгенографии органов грудной клетки. В этом случае обязательно нужно проконсультироваться со своим педиатром. Детям с тимомегалией рекомендуется активный двигательный режим, осторожные тренировки, мягкое закаливание, домашнее воспитание, гипоаллергенная диета и избегание травм.

Многие ученые считаю тимус регулятором нашей молодости, потому что кроме обучения тимусных клеток, тимус вырабатывает особые гормоны, которые способствуют восстановлению клеток кожи, а также дают ощущения радости и счастья.

Иногда рождаются дети без тимуса. Такое заболевание называется синдромом Ди-Джорджи. Это врожденное заболевание, когда на 4-6 неделе беременности происходит дефект развития плода в определенном месте (3 и 4 жаберные карманы), в результате которого рождается ребенок с врожденным пороком сердца, иммунодефицитом, отсутствием или уменьшением паращитовидных желез, дефектом нёба, нарушением речи, неврологическими и психическими нарушениями.

В последние 3 года появилась надежда на более полноценную жизнь у пациентов с синдромом Ди-Джорджа. Ученые США и Великобритании в лечении синдрома Ди-Джорджи с успехом используют пересадку тимуса или тимусной ткани в бедренную мышцу.

Зав. приёмным отделением УЗ «ГОДКБ» Воронцова О.М.

Вилочковая железа (тимус): где располагается и за что отвечает в организме

Одним из основных органов человека, который непосредственно влияет на нормальный образ жизни, является вилочковая железа, или тимус. Именно его здоровье обеспечивает наличие у организма защитных сил, которые помогают обеспечить иммунитет и защитить тело от вредоносных бактерий.

Как только тимус прекращает свою работу, то разнообразные вирусы, бактерии и иные патогены могут беспрепятственно бродить по организму, разрушая ткани и заражая его тяжелыми инфекционными болезнями. В этой статье будет рассказано о том, за что отвечает вилочковая железа, а также где именно она находится в организме.

Что такое вилочковая железа?

Даже сейчас многие врачи продолжают спорить по поводу вилочковой железы. Тимус то стараются отнести к эндокринной, то к лимфоидной системе, но при этом ни один из врачей не умаляет важнейшей роли самой железы, а именно обеспечения защитной функции организма.

В раннем возрасте, до того как ребенку исполнится год, функции тимуса особенно важны, поскольку в этот период только этот орган обеспечивает всю защиту малыша от вредоносных микроорганизмов. К счастью, по мере взросления ряд иных органов также берет на себя эту функцию.

Форма тимуса

Вилочковая железа, или тимус, свое название получила именно из-за оригинального внешнего вида, напоминающего вилку с двумя зубцами. Однако таким образом выглядит только здоровый орган, а по мере своего заболевания он начинает напоминать раздувшийся парус или бабочку. Орган растет до тех пор, пока ребенку не исполнится 10 лет, а по достижении совершеннолетия начинает уменьшаться.

Вся зобная железа покрыта соединительной тканью, образующей капсулу, которая под собой содержит Т-лимфобласты, вырабатывающиеся в тимусе. Эти специфические клетки и обеспечивают работу иммунной системы, борясь с чужеродными микроорганизмами, но при этом не влияя на собственное тело человека.

Размеры вилочковой железы

При атрофии нижние и боковые участки тимуса замещаются жировой тканью. Доподлинно неизвестно, почему же это так происходит, но многие врачи соглашаются с тем, что открытие данной загадки поможет повернуть вспять процесс старения.

Расположение органа

Расположение органа, как у детей, так и у взрослых, не меняется, кроме тех случаев, когда это вызвано аномалиями. В этих случаях отдельные доли могут прорасти в ткани щитовидной железы, в зоны миндалин или в шейную область. Однако такие нарушения встречаются всего в 25 % случаев, и обычно у женского пола. При этом также было замечено, что в случаях эктопии тимуса практически все больные диагностируются наличием врожденного сердечного порока.

Функции органа

Самой важной функцией тимуса, без сомнения, является продуцирование иммунных клеток, которые обеспечивают организму защиту. Однако, помимо этого, орган выполняет еще несколько очень важных действий:

Выработка гормонов

Также важным вопросом в данной теме является то, какие гормоны вырабатывает тимус и какова их роль в организме. При помощи тимозина и тимопоэтина преобразившиеся лимфоциты обеспечивают организму максимальный уровень защиты. А гормон тимулин улучшает уровень регенерации, ведь увеличивается уровень фагоцитоза.

Помимо этого, гормоны тимуса обеспечивают для организма ноотропный эффект, а также стабилизируют работу центральной нервной системы и уменьшают раздражительность, так что человек психически становится намного более стабильным.

Патологии тимуса

Самой опасной разновидностью патологии вилочковой железы является врожденная аномалия. В таких случаях орган начинает вырабатывать лимфоциты, которые направлены не на уничтожение чужеродных микроорганизмов, а клеток собственного тела. Также очень опасны аутоиммунные патологии хронического типа, поскольку из-за них организм начинает сильно ослабевать, а потому бактерии и различные вирусы могут беспрепятственно размножаться в теле больного человека. В таких случаях людям приходится всю жизнь сидеть на препаратах, которые предназначены для улучшения слабого иммунитета.

Помимо этого, нарушение работы тимуса может возникнуть:

Заболевания

В тех случаях, когда в детстве ребенок очень часто болеет, врачи назначают исследование вилочковой железы (тимуса), поскольку в малом возрасте только этот орган обеспечивает организму защиту. В тех случаях, когда имеются тяжелые поражения у данного органа, то его вообще рекомендуется удалить, а при умеренных или слабых повреждениях проблема может решиться при помощи курса лечения иммуномодуляторами, которые помогут возвратить иммунитет на должный уровень.

Но, на самом деле, заболевает тимус намного реже, чем иные органы, причем происходит это обычно у людей пожилого возраста, хотя в некоторых случаях может проявиться и у младенцев. Основными видами заболеваний тимуса являются:

Симптомы

Лечение болезней вилочковой железы

Лечить любые заболевания тимуса очень сложно, а к тому же и долго. К примеру, хронические аутоиммунные болезни вообще нельзя излечить, а только понизить уровень их негативного воздействия при помощи иммуномодуляторов и витаминов группы В. Это позволяет немного улучшить защитные функции организма и обеспечивает защиту от иных инфекционных заболеваний.

Именно поэтому очень важно следовать рекомендациям врача и принимать все назначенные препараты, поскольку это поможет понизить риски разрушения еще здоровых клеток органа. Помимо того, врачи также рекомендуют следовать профилактическим мерам и принимать витамины, особенно в осенне-зимний период, когда как никогда нужно укреплять иммунитет.

Заключение

Тимус является невероятно важным органом, который обеспечивает правильную защиту организма и нормальный иммунитет. Его по праву можно назвать одним из основных, поскольку в большинстве случаев он помогает вести человеку нормальный образ жизни. Поэтому любые нарушения в нем могут привести к длительному и сложному лечению.

3 причины, почему сеть клиник

«Московский доктор»

Многие пациенты по возможности избегают походов в государственные поликлиники из-за нежелания стоять в долгих очередях, неприязни к «больничной обстановке», страха попасть к некомпетентным врачам. В клинике «Московский Доктор» такие проблемы отсутствуют. У нас работают только высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы выслушать жалобы пациентов и оказать помощь. На входе всегда встречает дружелюбный администратор, которому можно задать любые интересующие вопросы. Атмосфера в клинике благоприятная, выполнен современный ремонт. Психологический комфорт всегда способствует скорейшему выздоровлению.

Полный комплекс оказываемых услуг

В клинике «Московский Доктор» работают опытные врачи по разным направлениям, с какой бы проблемой вы не столкнулись, они всегда найдут для нее подходящее решение. Все врачи имеют высокую квалификацию в своей области, регулярно посещают научные семинары.

Вилочковая железа

Что такое вилочковая железа?

Угасание работы вилочковой железы происходит постепенно на протяжении всей жизни человека. К преклонному возрасту от вилочковой железы остаётся только маленький кусочек жировой ткани. Для сведения: именно поэтому взрослые гораздо тяжелее переносят такие детские заболевания как:

Поскольку вилочковая железа является самым «работающим» органов среди детских органов, то достаточно часто в её работе случаются различные сбои. Таким образом возникла необходимость изобретения новых методов точного диагностирования проблем с вилочковой железой. Вскоре такой метод был найден. Это УЗИ вилочковой железы.

Показания к исследованию вилочковой железы

Нередко случается так, что маленький человечек часто болеет. А бывает так, что у ребёнка наблюдаются некоторые странности в развитии, и найти причину происходящих изменений обычными методами не представляется возможным. В таких случаях педиатры назначают проведение ультразвукового исследования вилочковой железы. Сведения, полученные при помощи этого метода, дают полную и исчерпывающую картину, происходящих с ребёнком изменений. Среди таковых:

• Аллергические проявления невыясненной этимологии;

• Частые респираторные заболевания;

• Нетипично большая масса тела в младенческом возрасте;

• Атипичное протекание тяжёлых заболеваний;

• Ранее перенесённые заболевания;

• Выявленные другими исследовательскими методами патологии органов.

УЗИ вилочковой железы является оправданной процедурой, если в семье малыша имелись случаи внезапной смерти среди близких родственников.

Почему важно своевременно делать УЗИ вилочковой железы?

Практически каждому взрослому человеку известна истина, которая гласит, что заболевание лучше всего лечить на ранних стадиях. Каковы предпосылки для проведения УЗИ вилочковой железы? Процедура целесообразна, когда чуткие родители замечают, что в поведении их малыша прослеживаются повторяющиеся странности, такие как:

• Невнимательность;

• Быстрое утомление при незначительных физических нагрузках;

• Раздражительность;

• Частая, кардинальная смена настроения;

• Простые заболевания (простуда, насморк) отличаются особо тяжёлым протеканием.

Ведь все перечисленные симптомы говорят о том, что тимус не способен справляться со своими функциями. Если специалисты подтверждают увеличение вилочковой железы, то такого ребёнка нельзя подвергать общим видам закаливания, нельзя применять обычные для всех других препараты для лечения простуд. Деток с увеличенным тимусом нельзя долго держать под прямыми лучами солнца. Им вредно находиться в закрытых помещениях при большом скоплении других людей, в таких случаях слишком велик риск приобретения ребёнком какого-либо инфекционного заболевания. Деток с увеличенной вилочковой железой нужно всячески оберегать от перенапряжений и возможных стрессовых ситуаций. Справедливости ради следует заострить внимание на том, что УЗИ внутренних органов, которые соседствуют с вилочковой железой, дают комплексную, но предельно ясную и точную картину, происходящих с организмом ребёнка изменений.

Преимущества и недостатки метода

Как и все другие методы соматических обследований, УЗИ вилочковой железы имеет свои недостатки и преимущества. К преимуществам можно отнести следующее:

• Гарантированная и абсолютная безопасность диагностической процедуры;

• Отсутствие каких-либо болезненных ощущений;

• Наличие высокой и точной информативности.

Ультразвуковое исследование вилочковой железы дает возможность подробно изучить размеры железы, её структуру, и соотношение с соседними органами. К недостаткам метода относят следующее:

• Невозможно детализировать патологические процессы, происходящие в вилочковой железе;

• Невозможность определения опухолевых образований на железе;

• Невозможность выяснения взаиморасположения железы относительно анатомических структур грудной клетки.

В нашем центре вы сможете пройти любой вид УЗИ, в т.ч. УЗИ вилочковой железы. Врачи высокой квалификации, современное оборудование позволит провести точную диагностику, и на основе этого назначить эффективное и безопасное лечение. Мы поможем вам стать здоровым!

Наивные Т-клетки — ключ к долголетию

Наивные Т-клетки — ключ к долголетию

Автор

Редактор

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Наивные Т-лимфоциты могут поведать о том, что вы хотели бы скрыть. Впервые было осуществлено секвенирование профиля Т-клеточных рецепторов периферической крови человека. Успехи в развитии технологий секвенирования нового поколения дают возможность проследить за динамикой колебаний численности и разнообразия наивных Т-клеток по мере старения организма. Вместе с этими знаниями появляется ответ на вопрос, почему женщины живут дольше мужчин, и приходит мысль о том, что увеличить продолжительность жизни можно, используя собственные Т-клетки. «Иммунологические часы» несложно обмануть, пойдя на хитрость.

Обратите внимание!

Эта работа опубликована в номинации «лучшая статья по иммунологии» конкурса «био/мол/текст»-2015.

Спонсором номинации «Лучшая статья о механизмах старения и долголетия» является фонд «Наука за продление жизни». Спонсором приза зрительских симпатий выступила фирма Helicon.

Спонсоры конкурса: Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions и Студия научной графики, анимации и моделирования Visual Science.

Всегда ли можно дать сорокалетнему мужчине его сорок? А пятидесятилетнему? А скольким тридцатилетним женщинам вы бы не дали двадцати? Определять возраст человека по внешней составляющей не самая лёгкая задача. Однако, людям, перешагнувшим определённый порог, различный для мужчин и женщин, когда репродуктивная функция начинает стремительно угасать, становится сложнее скрывать свой возраст.

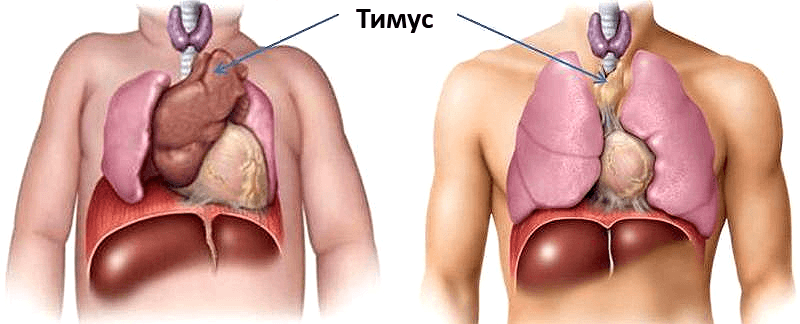

Для внутренних процессов человеческого организма характерны совершенно иные темпы изменений. «Возрастной порог» нашей иммунной системы расположен гораздо ближе к детству, чем к старости. Уже с первого года жизни в тимусе ребёнка начинают происходить драматические изменения: функциональная ткань органа заменяется на соединительную, уменьшаясь каждый год на 3% до 35–45 лет, а после 45 — на 1% (рис. 1). В 70 лет соединительная ткань занимает 90% тимуса [1]. Наиболее активно тимус функционирует в пренатальный период и до наступления половой зрелости. За это время происходит наработка максимальных возможностей Т-клеточного иммунитета, что будет во многом определять эффективность иммунного ответа человека на протяжении всей его жизни.

Рисунок 1. Сравнение размеров тимуса у новорождённого (а) и взрослого (б). К 50 годам тимус уменьшается в 5-7 раз по сравнению с первоначальным размером. Рисунок с сайта my.bpcc.edu.

Тимус — военная база иммунной системы

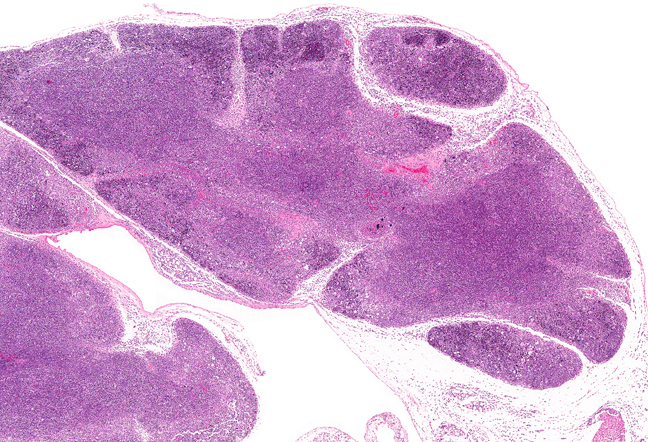

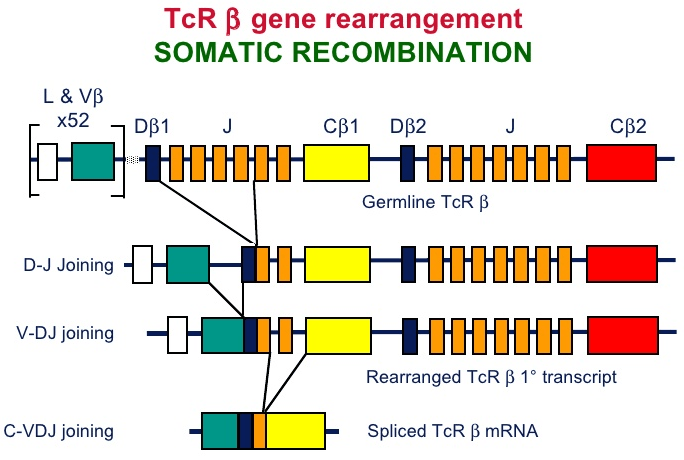

В тимусе иммунная система обучает своих «солдат». Предшественники Т-лимфоцитов размножаются в костном мозге и с кровью попадают в тимус. В нём происходит ключевое событие в жизни Т-клеток, определяющее их специфичность к антигену, с которым они никогда ещё не встречались — соматическая рекомбинация (также V(D)J-рекомбинация, рис. 2). Она заключается в перетасовке участков генов, кодирующих гипервариабельные участки α и β цепей Т-клеточного рецептора (TCR). С помощью TCR Т-клетки распознают «свой» антиген, к которому они специфичны, в составе главного комплекса гистосовместимости (MHC) антиген-презентирующих клеток (рис. 3). Благодаря этому процессу создаётся гигантское разнообразие TCR — около 6 × 10 5 возможных вариантов на каждые 10 6 Т-клеток [2]. В силу такой огромной вариабельности Т-клеточных рецепторов существует высокая вероятность того, что при проникновении в организм какого-либо чужеродного агента найдётся Т-клетка, TCR которой окажется специфичным именно ему. Соматическая рекомбинация происходит в кортикальной части тимуса, из неё клетки мигрируют в медуллярную часть и претерпевают негативный отбор: в экземплярах, реагирующих на собственные антигены, экспрессируемые организмом, запускается апоптоз.

Рисунок 2. Соматическая рекомбинация на примере β цепи TCR. Исходная последовательность в гене, кодирующем β цепь TCR содержит V (variable), D (diversity), J (Joining) и C (constant) сегменты. Сначала один из двух D-сегментов соединятеся с одним из 13 J-сегментов. Получившийся DJ-сегмент присоединяется к одному из 50 V-сегментов. Сегменты выбираются случайным образом, и механизм их сшивки также предполагает случайное варьирование количества пар оснований, это обеспечивает разнообразие TCR. Аналогичный процесс происходит c последовательностью, кодирующей α-цепь только без D-сегмента. Рисунок с сайта Slideshare.

Рисунок 3. Взаимодействие TCR и антиген-презентирующей клетки. а — Т-клетка (фиолетовая) взаимодействует с антиген-презентирующей клеткой (APC, синяя). б — APC презентирует антиген в составе MHC. Гетеродимер TCR состоит из α и β цепей, охватывающих MHC с антигеном. С антигеном главным образом взаимодействуют области CDR3 — это домены, отвечающие за специфичность TCR к данному антигену. Рисунок с сайта Genomemedicine.

После наступления пубертатного периода производство тимусом наивных Т-клеток резко снижается и на протяжении всей взрослой жизни человека активность этого органа остаётся на самом базальном уровне. Чем это грозит? Созданное за такой короткий период огромное разнообразие TCR действительно обеспечивает эффективный иммунный ответ на большинство потенциальных угроз. Но это разнообразие остаётся константным только некоторое время.

Мы теряем наших бойцов!

По результатам последних исследований [2], доля наивных Т-клеток как в CD4 + (Т-хелперы) так и в CD8 + (Т-киллеры) субпопуляциях периферической крови человека линейно уменьшается с возрастом. В детстве она составляет 50–80% от всего Т-клеточного пула и уменьшается на 0,75% каждый год, к 70 годам она составляет одну четверть первоначального изобилия. Авторы исследования [2] создали новый подход к использованию технологии секвенирования нового поколения компании Illumina для получения наиболее точных индивидуальных профилей репертуара TCR у людей различных возрастных групп. Было показано, что разнообразие TCR в периферической крови человека коррелирует с процентным содержанием в ней наивных Т-клеток и почти линейно уменьшается с возрастом — примерно на 5 × 10 3 вариантов TCR в год. Наивные Т-клетки сосуществуют в крови с Т-клетками памяти, клоны которых образуются в результате пролиферации наивных Т-клеток, повстречавших «свой» антиген. Размножившиеся клоны с каждым годом занимают всё большую долю доступного для пролиферации пространства в крови, это отражается на численности наивных Т-клеток, так как общее количество Т-клеток в крови человека относительно стабильно.

* — Но не стоит забывать, что кроме популяций в периферической крови, у человека есть гораздо более мощная локальная армия Т-лимфоцитов «на местах»: «Т-лимфоциты: путешественники и домоседы» [4]. — Ред.

Общее разнообразие TCR определяется количеством редких клонов в пуле Т-клеток, поэтому отсутствие возрастных изменений в разнообразии наиболее многочисленных Т-клеточных клонов указывает на то, что клоны наивных Т-клеток теряются с возрастом. Это связано с тем, что клоны наивных Т-клеток обычно малочисленны, поэтому вероятность того, что ни одна клетка данного клона не сможет поделиться или погибнет в результате каких-то случайных событий гораздо выше, чем для клонов с большим числом клеток.

Старики с высоким разнообразием TCR

Другое объяснение явления увеличения разнообразия TCR после 70 лет заключается в том, что люди этой возрастной группы уже перешагнули определённый возрастной порог, пройдя в некотором смысле проверку на прочность — уникальный набор физиологических параметров, включая особенности иммунной системы, сделал их наиболее приспособленными среди всех особей популяции в данных условиях. Из этого можно заключить, что повышенное содержание наивных Т-клеток в субпопуляции CD4 + периферической крови человека коррелирует с долгожительством. Увеличение доли наивных Т-клеток в пуле CD4+, а значит и увеличение разнообразия TCR обеспечивает лучшую иммунорегуляторную функцию, что снижает общее воспаление, усиливающееся по мере старения организма из-за активации аутоиммунных процессов, увеличивает эффективность распознавания раковых клеток и обеспечивает более сбалансированный иммунный ответ [2].

Долгая, но бездетная жизнь

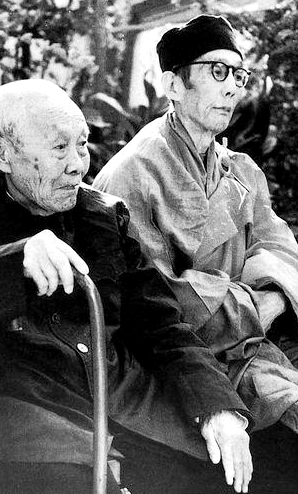

Рисунок 4. Придворные евнухи в Китае. Некоторые евнухи жили более ста лет. Рисунок с сайта Lacasamundo.

Исследование о придворных евнухах династии Чозунь в Корее 2012 года [6] показало, что продолжительность жизни евнухов составляла на 15–20 лет больше, чем продолжительность жизни мужчин с нормальной репродуктивной функцией, живущих в тех же условиях (рис. 4). Возможно, их продолжительность жизни увеличивалась именно благодаря отсутствию инволюции тимуса под влиянием половых гомонов, а следовательно благодаря большему разнообразию TCR наивных Т-клеток. В пользу этой гипотезы можно привести данные о том, что у женщин производство тимусом наивных Т-клеток происходит более эффективно, чем у мужчин, и уменьшение их содержания в периферической крови у женщин выражено в меньшей степени, чем у мужской части населения [7]. Возможно, лучшая работа иммунной системы у женщин связана с тем, что во время беременности иммунитет женщины необходимо «обуздать», сделав его толерантным к фактически чужеродному телу — плоду, что требует участия сложных регуляторных путей. Высокая точность регуляции иммунного ответа очень важна, так как ошибка приведёт к потере потомства. К этим рассуждениям можно прибавить и тот факт, что у женщин с наступлением менопаузы яичники перестают вырабатывать эстрогены, а у мужчин выработка половых гормонов не прекращается. Это объясняет большую продолжительность жизни у женщин, чем у мужчин, характерную для любых национальностей. В Европе и США женщины живут дольше мужчин на 4,5–5 лет, в России — на 13 [6].

Мальчик, которому сделают орхеэктомию (удаление яичек), может быть, и получит дополнительные 10–15 лет жизни, вместе с тем лишившись возможности иметь детей и получив набор других не совсем приятных последствий. Существуют менее радикальные решения, основанные на приёме определённых препаратов, способствующих восстановлению функции тимуса. Одно из таких веществ — грелин, этот гормон вырабатывается слизистой оболочкой желудка и вызывает чувство голода, действуя на центры гипоталамуса. Оказалось, что грелин участвует в Т-клеточном сигналлинге, способен снижать связанное с возрастными изменениями воспаление, способствует восстановлению структуры тимуса и стимуляции его функций. Ряд цитокинов и факторов роста (интерлейкины 7 и 22, фактор роста кератиноцитов) являются потенциальными кандидатами для решения проблемы восстановления функции тимуса у взрослых людей. Интерлейкины обеспечивают дифференцировку и выживание тимоцитов. Фактор роста кератиноцитов необходим для пролиферации и дифференцировки функциональных тканей тимуса, его использование вызывает пролиферацию тимоцитов и увеличивает размеры органа. Возможно также использование веществ, блокирующих выработку стероидных гормонов, таких как аналоги гонадотропин-релизинг гормона, например, люпрона. Люпрон действует на гипофиз, блокируя рецепторы к гонадотропин-релизинг гормону, из-за чего уменьшается выработка лютеинизирующего и фолликуло-стимулирующего гормонов, что ведёт к снижению продукции эстрогена и тестостерона. И всё же, все вышеперечисленные вещества имеют неоднозначное воздействие на организм, и пока ещё нет данных о долгосрочных последствиях их приёма, поэтому их назначают только в случае восстановления после химиотерапии или при ВИЧ-инфекции, когда стимуляция работы тимуса необходима для реконституции иммунной системы [1].

Хранение наивных Т-клеток — полезная инвестиция в будущее

Есть ли иной способ продлить мужскую жизнь? Авторов статьи [2] посетила смелая идея решения этой проблемы. Кроме того, что редко встречающиеся клоны наивных Т-клеток в результате случайных событий теряются с возрастом, они, как и все клетки организма, могут поделиться лишь ограниченное количество раз (примерно 50 — лимит Хейфлика), что обусловлено укорочением теломерных участков хромосом после каждой репликации ядерной ДНК, а делятся наивные Т-клетки раз в 1–2 года. Значит примерно к 70 годам основная часть Т-клеток выйдет из строя. Решение есть — можно запасать наивные Т-клетки! У молодых людей в возрасте до 15–20 лет, когда процессы формирования основного пула наивных Т-клеток уже заканчиваются, нужно брать образцы крови в таком объёме, чтобы количества наивных Т-клеток в них хватило для полного восстановления их пула уже в пожилом возрасте, и заморозить. Очень важно, чтобы забор произошёл именно в этот промежуток времени. Если брать кровь у более взрослых людей, количества циркулирующих наивных Т-клеток просто не хватит для полной реставрации их пула в будущем. Конечно же, такой подход будет эффективен и для женского пола. Эти образцы крови будут не только средством продления жизни, но ещё и подстраховкой в случае аутоиммунных заболеваний или рака, они помогут восстановить иммунную систему после химиотерапии. Создание подобных банков с замороженными образцами крови стало бы ключевым событием в становлении абсолютно новых подходов к лечению заболеваний иммунной системы. Например, СПИД можно было бы вылечить введением в здоровые размороженные Т-клетки заразившегося СПИДом мутации по гену мембранного рецептора CCR5 (CD195), люди с такой мутацией обладают природной резистентностью к ВИЧ [8], и их пересадкой больному, предварительно прошедшему курс химиотерапии.

Итоги

Как бы молодо не выглядел человек, параметры его иммунной системы будут объективно отражать возраст. Такие параметры как количество наивных Т-клеток и разнообразие TCR практически линейно снижаются по мере старения. Если вы являетесь счастливым обладателем повышенного разнообразия TCR, можете надеяться на несколько бонусных лет жизни. В будущем человечество ожидают новые дерзкие подходы к увеличению продолжительности жизни с использованием собственных наивных Т-лимфоцитов, собранных и замороженных много лет назад.