как пол влияет на долгожительство

Почему женщины живут дольше мужчин

Каждый из нас не раз слышал шутки по поводу того, что женщины живут дольше мужчин. В юморной форме сильная половина объясняет эту особенность определенным женским устройством. По мнению мужчин, их вторые половины постоянно треплют нервы и не дают покоя своим избранникам, что вызывает преждевременное старение. Но если говорить серьезно, опираясь на реальные показатели, то можно отметить — в каждом регионе планеты приводятся разные данные по смертности мужчин и женщин. Разумеется, во многом это зависит от общей экономической обстановки в стране, от внутреннего устройства государства, а также от уровня развития медицины. Но если провести поверхностный статистический анализ, то можно действительно подтвердить тот факт, что женщины живут дольше. В среднем разница составляет около 7 лет. В пожилом возрасте такая цифра кажется очень внушительный.

Причины долгожительства у женщин

Женщины и мужчины живут примерно в одной среде, но продолжительность жизни разнится. Ученые предполагают, что причина женского долголетия кроется в особом устройстве организма. Других факторов на данный момент исследователи не отметили, хотя есть предположение, что мужчины более рискованны в экстремальных ситуациях, а также нередко подвержены вредным привычкам. В старости подобные вещи могут сыграть роковую роль. Рассмотрим подробнее различия мужского и женского организма, которые влияют на продолжительность жизни.

Иммунитет мужчины и женщины

Оказывается защитные функции организма сильной и слабой половины человечества работают немного по-разному. Мужчине легче заниматься физическим трудом, но он абсолютно не терпим к различным вирусным инфекциям и переносит их достаточно тяжело. Медицинская статистика сообщает о том, что мужчины чаще заражаются болезнями, которые дают осложнения. Женский организм обладает более высоким уровнем защиты. По предположениям ученых это обусловлено природной способностью женщины к зачатию и вынашиванию потомства. Подобное событие является большой нагрузкой и поэтому природа позаботилась о женщине, наделив ее выносливостью. Интересный факт заключается в том, что по статистике женщины чаще переносит различные заболевания, но при этом живут дольше мужчин. По необъяснимым причинам мужчины нередко выглядят моложе своих избранниц, но подобная видимость никак не влияет на увеличение срока жизни.

Физиологические особенности мужского и женского организма

Ученые выяснили, что пищеварительный тракт женщины намного чувствительнее мужского. Женский желудок не приспособлен переваривать большое количество пищи, что ограждает от многих последствий. Вероятно, из-за присутствия некоторых гормонов, хотя это научно не доказано, женщина переваривает пищу в несколько раз медленнее, чем мужчина. Благодаря такой особенности, продукты питания лучше перерабатываются и легче усваиваются организмом, наполняя его максимальным количеством полезных микроэлементов.

Дополнительный фактор

Никто не станет спорить с тем фактом, что мужчина чаще подвержен влиянию вредных привычек и проявлений, основные из них:

Наверняка данные факторы тоже влияют на более быстрый уход из жизни именно мужского населения. На почве алкоголя ежедневно происходят драки и убийства. В основном инициаторами и жертвами насилия становятся мужчины. Нередко они игнорируют простейшие правила безопасности в надежде получить острые ощущения или просто из-за невнимательности. Дурное воздействие, которое связано с употреблением алкоголя или психотропных веществ, наносит мужскому здоровью непоправимый урон, который в результате приводит к скорой кончине. Не стоит упускать из виду тот факт, что мужчина, обнаружив болезнь, чаще всего просто проигнорирует ее, максимум выпьет таблетку. Он занимается своим здоровьем, что называется, спустя рукава. Женщины в этом плане куда более обязательны. Они бережно относятся к своему здоровью и обычно выполняют рекомендации врача.

Психологический аспект женского долголетия

Ни для кого не секрет, что женщины склонны проявлять свою эмоциональность и делиться переживанием. Когда у них случается горе, они пытаются быть ближе с родными и подругами в поисках поддержки. Психологи подтвердят, что излияние души сказывается весьма благотворно, человек в состоянии “слить” негативные эмоции, после чего наступает психологический покой.

Мужчина, свою очередь, многие жизненные неурядицы пытается разрешить самостоятельно. Самые тяжелые переживания он “выращивает” в полном одиночестве и пытается не перекладывать свои проблемы на окружающих. В результате, мужчина может хронически пребывать в состоянии стресса, последствия которого продолжают накапливаться. Для женщин считается допустимым “пустить слезу” в тяжелой ситуации, никто за такое проявление внутренних переживаний не осудит. Для сильного пола, дела обстоят иначе. Все мальчики в детстве слышат о том, что “мужчины не плачут” или “не будь тряпкой”. С раннего детство в мужчине блокируется возможность выражать эмоции. Постоянное давление на мужскую психику, которое возникает из-за его замкнутости, может привести к очень неприятным последствиям, например к серьезные психическим отклонениям и патологиям.

Как пол влияет на долгожительство

Люди не умирают, а убивают себя сами.

Сенека

В 2005 году Всемирная Организация Здравоохранения выделила 10 главных причин основных заболеваний нашего времени, которые сокращают и ухудшают нашу жизнь:

то так называемые управляемые факторы, которые поддаются контролю и изменению. Управляемые вредные факторы мы можем полностью или хотя бы частично устранить и тем самым предупредить развитие болезней, улучшить самочувствие и прожить дольше и лучше. Есть еще неуправляемые факторы, такие, как наследственность, пол и возраст. С ними вроде уже ничего не поделаешь, но оказывается и эти факторы можно в той или иной степени нейтрализовать или компенсировать с помощью управляемых факторов.

Есть еще одно важное условие здорового долголетия – уровень образования и культуры, дающие необходимую сегодня каждому определенную гигиеническую и медицинскую грамотность и воспитанность. Именно знания и некоторая подготовленность дают возможность эффективно контролировать все другие факторы, от которых зависит здоровье и долголетие.

Сравнительно недавно (в 2008 г.) американские ученые опубликовали результаты большого статистического исследования, в котором учитывались многие факторы образа жизни и этнические особенности. Согласно этим данным, средняя продолжительность жизни растет только в более образованных контингентах населения. Знания дают и силу, и здоровье, и долголетие. И еще важно любить и ценить жизнь или хотя бы сохранять интерес к ней. Все это определяет образ жизни, качество и количество прожитых лет.

Все известные управляемые и неуправляемые факторы, которые в той или иной степени влияют на продолжительность и качество жизни, можно объединить в 6 основных параметров, характеризующих биологическую жизнедеятельность человека и определяющих ее количественные и качественные возможности и долголетие: генетика, экология, диета, физический режим, психологический режим, вредные и полезные привычки. В биологии человека все взаимосвязано и едино. Тем не менее эти параметры выделяются не просто для удобства изложения, но и потому, что в отношении каждого из них существуют свои правила, рекомендации и возможности, знание и соблюдение которых могут обеспечить здоровое долголетие.

Почему женщины живут дольше

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В любой стране мира — вне зависимости от культуры, традиций, уровня жизни и качества медицины — женщины живут дольше мужчин. В этом обзоре мы отправимся в путешествие, в котором как кусочки пазла будем собирать различные гипотезы возникновения полового неравенства в продолжительности жизни. Посетим холодные воды Тихого океана и разберемся в том, как особенности внутривидового отбора способствуют долголетию косаток-бабушек. Вместе с первыми французскими колонизаторами прибудем в Канаду XVII века и расследуем эволюционные истоки генетического «проклятия матери», а также на примере генеалогических записей о продолжительности жизни евнухов из XVI века подумаем, можно ли радикально изменить механизмы старения у мужчин.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2020/2021

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «Био/Мол/Текст»-2020/2021.

Генеральный партнер конкурса — ежегодная биотехнологическая конференция BiotechClub, организованная международной инновационной биотехнологической компанией BIOCAD.

Спонсор конкурса — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.

Спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

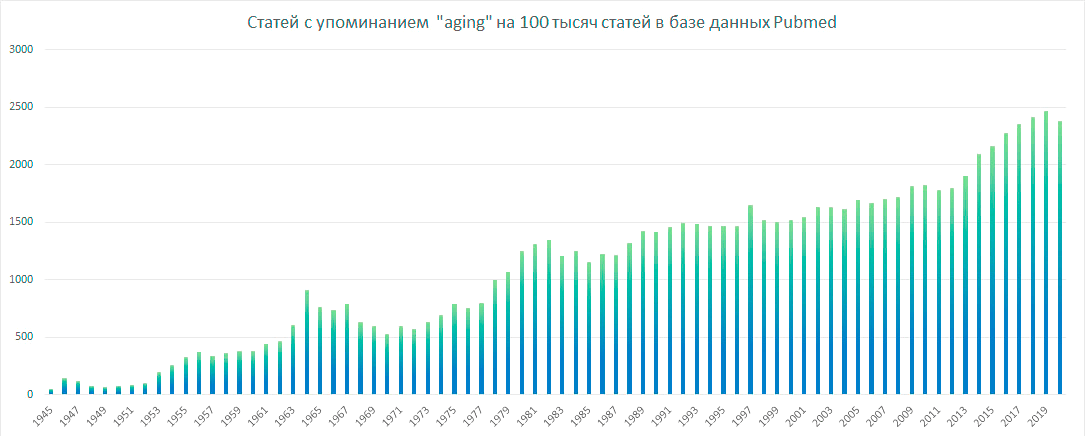

Благодаря прогрессу, достигнутому в XX веке и начале XXI-го, люди в среднем стали жить гораздо дольше. Доля пожилого населения Земли за последние полвека почти удвоилась и продолжает расти. И если сейчас каждый десятый житель Земли старше 65 лет [2], то, по прогнозам ООН, к 2050 году это будет уже каждый шестой [3]. Этот тренд вызывает значительное беспокойство, поскольку старение является лидирующим фактором риска целого ряда наиболее смертельных заболеваний, включая сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, хроническую обструктивную болезнь легких, инсульт, деменцию, диабет и рак [1]. Поэтому не удивительно, что тема старения и увеличения продолжительности здоровой жизни приобретает всё большую популярность среди исследователей в области медицины и биотехнологий. Например, за последние десять лет, в наиболее крупной базе биомедицинской литературы — Pubmed, ежегодная доля статей с упоминанием слова aging (старение ) увеличилась почти на 60% (рис. 1).

Если вас интересует тема старения, советуем прочесть книгу Полины Лосевой «Против часовой стрелки: что такое старение и как с ним бороться». Специально для «Биомолекулы» Анна Петренко написала рецензию на эту книгу. — Ред.

Рисунок 1. Количество статей с упоминанием запроса aging на 100 тысяч статей в базе данных Pubmed

Pubmed, диаграмма построена с помощью сервиса Pubmed by year

И тем не менее один из немногих действительно универсальных факторов, влияющих на продолжительность жизни человека — принадлежность к мужскому или женскому полу, до сих пор остается довольно слабо изучен [4].

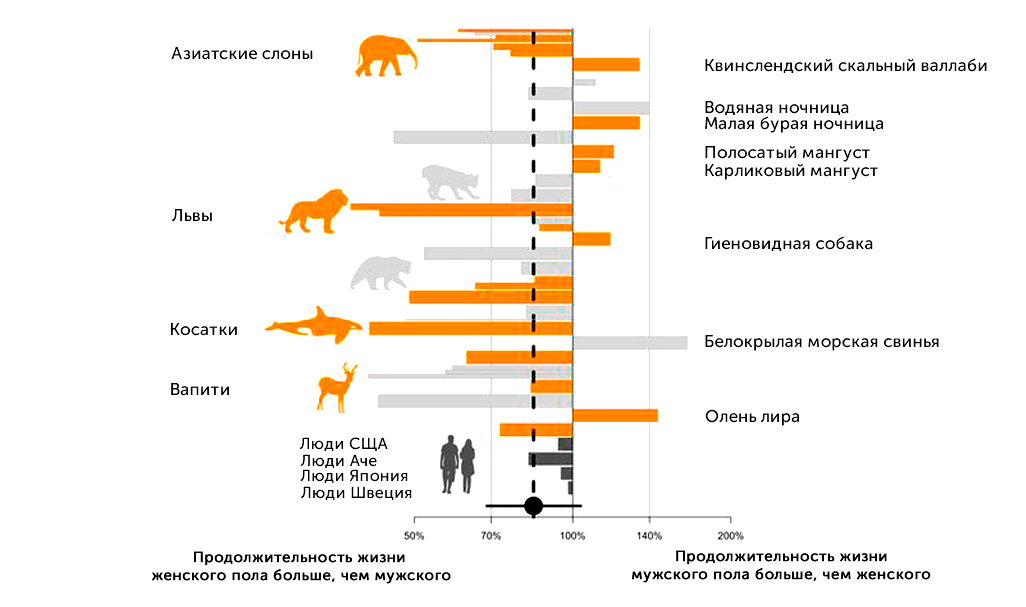

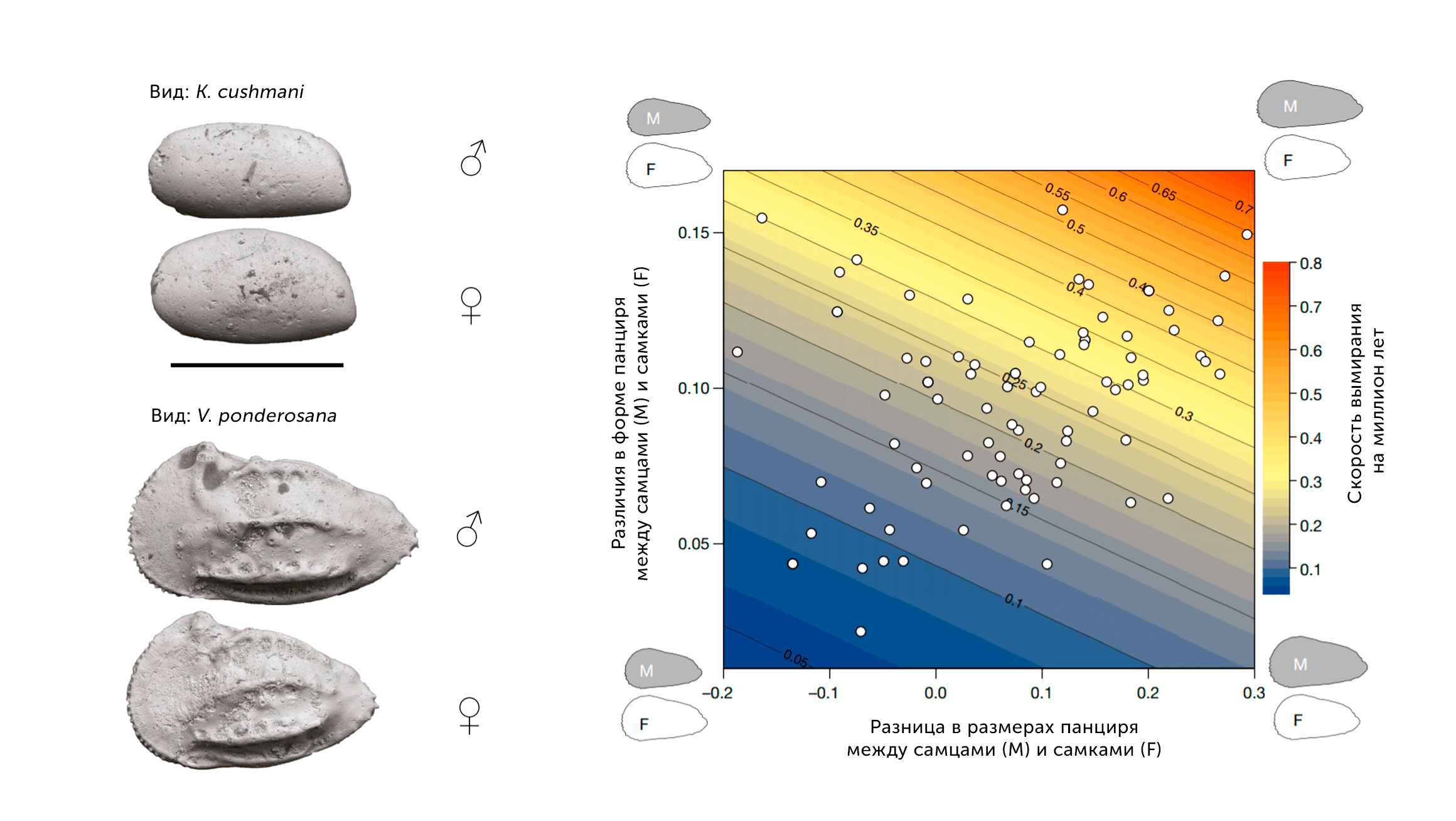

Слабый пол

Подавляющее большинство видов животных имеют два пола, наиболее ярко выраженная разница в продолжительности жизни полов наблюдается среди млекопитающих — по имеющимся данным, самцы в среднем живут на 17,5% меньше самок [5], но у некоторых видов, как например львов, благородных оленей и зубатых китов, этот разрыв намного больше. Например, ожидаемая продолжительность жизни самок косаток может быть более чем в два раза выше — 50,7 лет против 23,3 (рис. 2) [6].

Рисунок 2. Половые различия в продолжительности взрослой жизни млекопитающих. Длина линии соответствует логарифму отношения (Продолжительность жизни взрослых самцов) / (Продолжительность жизни взрослых самок). Полосы по левую сторону от значения «100%» соответствуют видам с большей продолжительностью жизни самок. Полосы по правую сторону от значения «100%» — видам с большей продолжительностью жизни самцов. Оранжевые полосы соответствуют так называемым продольным данным, полученным в результате длительного наблюдения за одними и теми же животными в популяциях с целью измерения их фактической продолжительности жизни с последующим усреднением. Серые полосы соответствуют поперечным данным, полученным в результате единовременного измерения возрастов животных в популяции, в данном случае возраст самых старых животных считается максимумом продолжительности жизни. Самые темные полосы соответствуют продольным данным в различных популяциях людей. Черной точкой обозначена средняя разница в продолжительности жизни полов для млекопитающих, кроме человека.

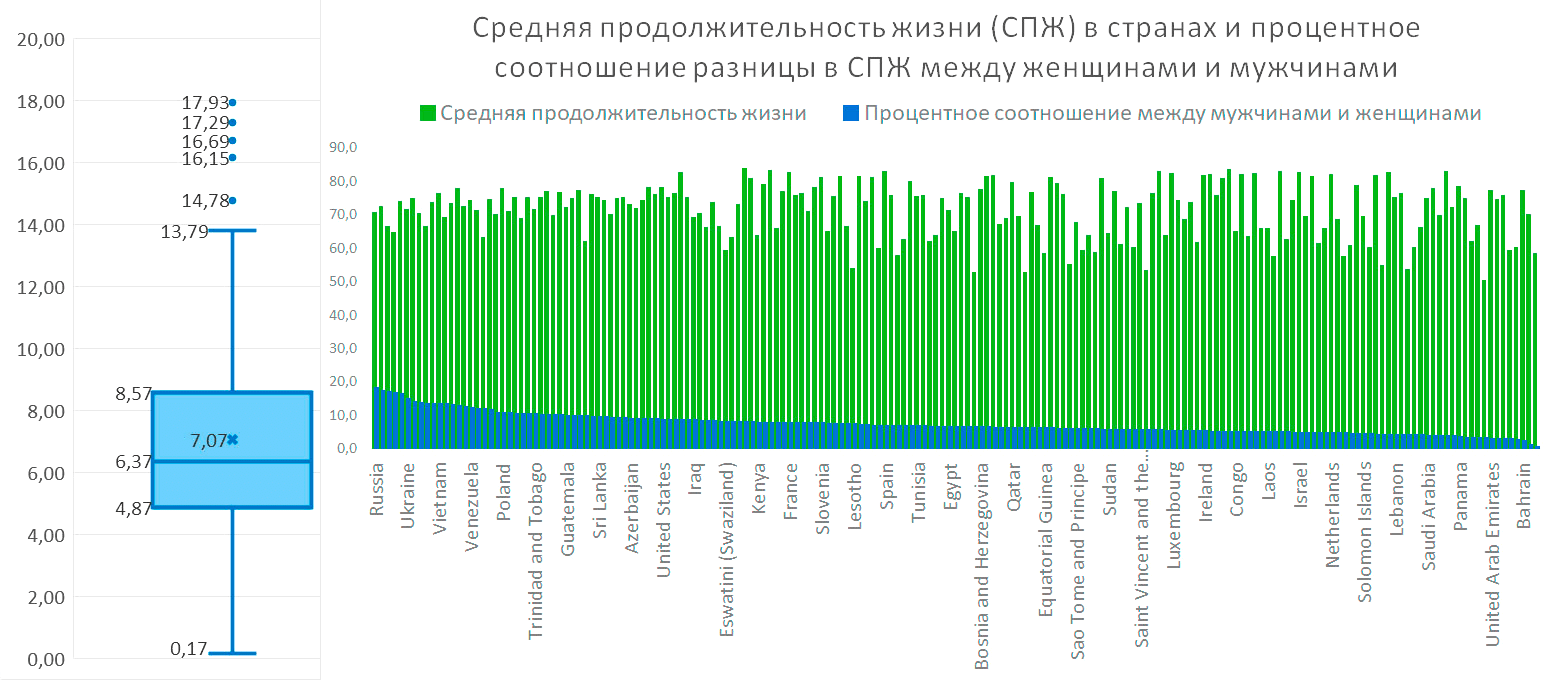

Данные о продолжительности жизни у людей [7] показывают похожую картину — в среднем по миру мужчины живут почти на 7% меньше, чем женщины, в половине стран этот показатель колеблется от 4,8% до 8,2% (рис. 3). Если повнимательнее посмотреть на распределение, то можно увидеть, что такое гендерное неравенство:

Рисунок 3. Слева: Диаграмма «ящик с усами», показывающая, как распределяются значения процентного соотношения разницы в средней продолжительности жизни между женщинами и мужчинами по 183 странам. Пять точек вверху — это страны с самым большим отрывом, в порядке убывания: Россия, где женщины живут на 17,93% дольше, чем мужчины, Беларусь — на 17,29%, Руанда — на 16,75%, Сирия — на 16,69%, Литва — на 16,15%. «Усы» — Т-образные линии сверху и снизу, соответствуют четверти самых маленьких и четверти самых больших значений. Справа: Детализация средней продолжительности жизни по странам. Зеленый столбик — общая средняя продолжительность жизни; синий столбик — разница в процентах между мужчинами и женщинами.

Темная сторона силы

Почему женщины живут дольше мужчин? Разница в продолжительности жизни полов может быть связана с особенностями отбора внутри вида. Иными словами, во всем виновата эволюция.

Один из способов оценки эволюционной успешности — это подсчет количества потомства, которому особь смогла передать свои гены. Самцы здесь преуспевают. Они, как правило, тратят гораздо меньше ресурсов на производство потомства, а их стратегия успеха состоит в большом числе спариваний в короткий промежуток времени.

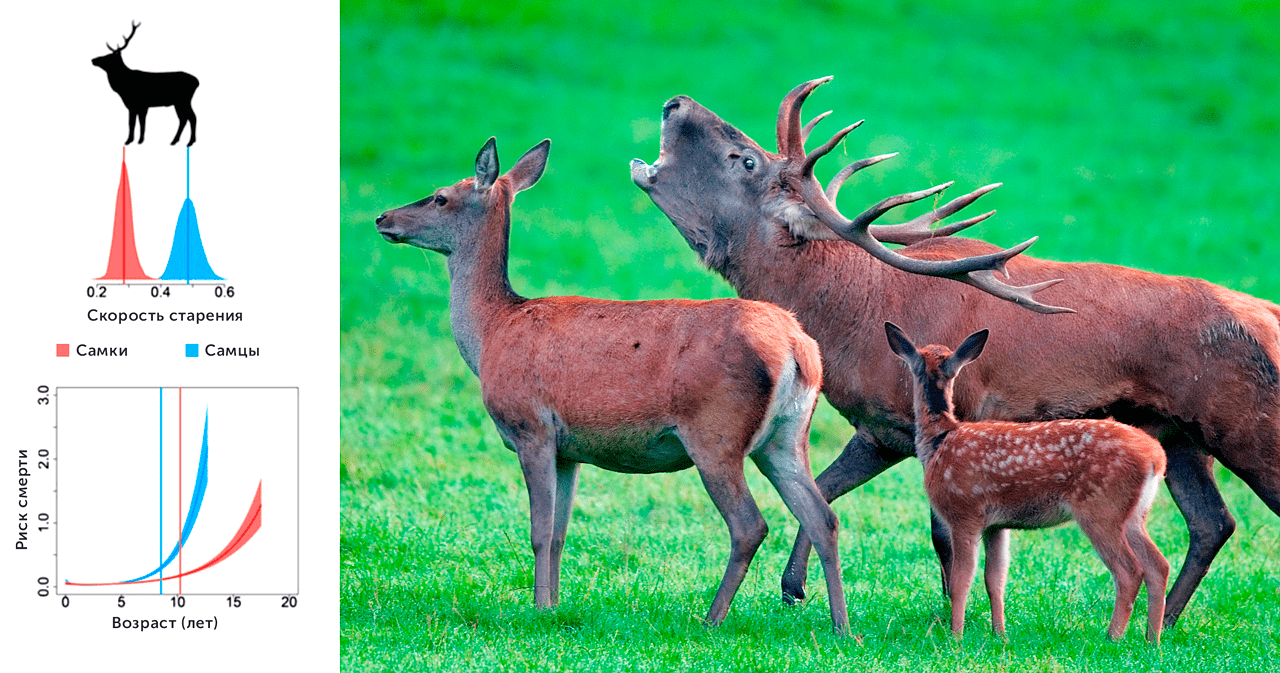

Чтобы максимизировать количество спариваний, самцам приходится расходовать свои ресурсы на поддержание вторичных половых признаков, таких как яркая раскраска или крупные рога, а также сражаться за самок на турнирах, демонстрируя физическое превосходство. Все это сопровождается большими издержками и повышенными рисками смерти самцов, а такую эволюционную стратегию можно назвать: «Размножайся быстро, умри молодым» (рис. 4а).

Женский пол у млекопитающих обычно тратит гораздо больше сил на вынашивание и развитие потомства, чем мужской, и не может получать такую же репродуктивную выгоду от увеличения количества спариваний на единицу времени.

Исходя из этого, можно предположить, что естественный отбор будет по-разному влиять на оба пола, поскольку больше своих генов смогут передать с одной стороны — самые быстрые и сильные самцы, способные выиграть конкуренцию за самку, а с другой стороны — более долгоживущие самки, способные выносить большее количество потомства (рис. 4б) [9].

Рисунок 4а. У млекопитающих самки обычно живут дольше самцов. Слева: Диаграммы сравнения скорости старения (скорость увеличения риска смерти с увеличением возраста) самцов и самок в популяции благородного оленя (Cervus elaphus). Справа: Самка, самец и теленок благородного оленя (Cervus elaphus). На фото видны ярко-выраженные различия в размерах, массе и строении тела самца и самки — половой диморфизм.

Рисунок 4б. У млекопитающих самки обычно живут дольше самцов. Слева: Графики разницы в смертности между полами у разных видов приматов. Справа: Самка шимпанзе с детенышем.

Борьба за вымирание

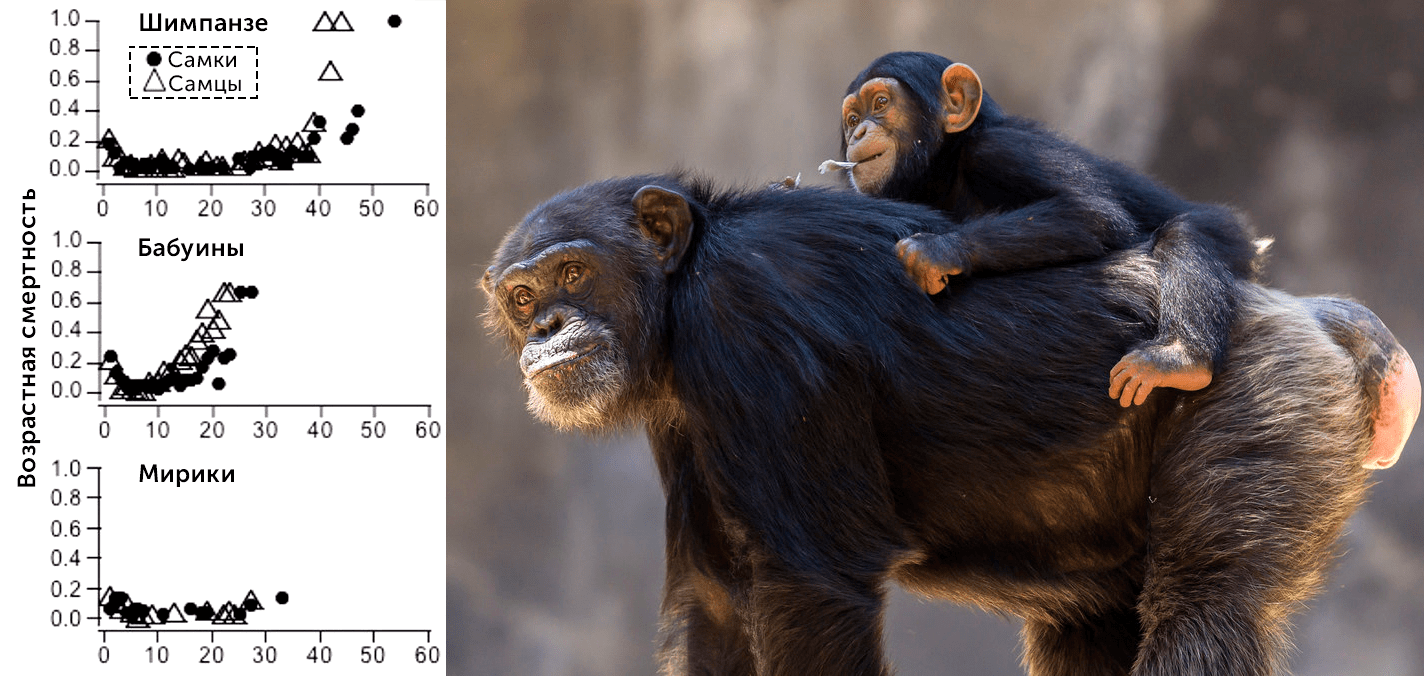

Различия между самцами и самками — половой диморфизм, — может не только отрицательно влиять на продолжительность жизни самцов, но и даже способствовать вымиранию всего вида. Проверить эту гипотезу на современных животных довольно сложно, поскольку трудно оценить вероятность вымирания вида до того, как оно случилось. Но примеры у нас все же есть.

Остракоды — морские ракообразные, которые известны как наиболее часто встречающиеся в окаменелостях животные. Многие виды остракодов давно вымерли, но по форме и размеру окаменелостей можно довольно точно оценить уровень полового диморфизма конкретного вида, ведь самцы остракодов имеют увеличенные по сравнению с самками панцири, за которыми они прячут свои репродуктивные органы. В 2018 году ученые проделали большую работу и сопоставили размеры панцирей самцов и самок у 93 видов остракодов, выявив довольно устойчивую закономерность: чем больше разница в размере и форме панциря между самцами и самками, тем больше оказывалась вероятность для вида сойти с дистанции в эволюционной гонке [8].

Рисунок 5. Слева: Пример двух видов остракодов, вверху со слабо выраженными, а внизу — с сильно выраженными половыми различиями. Справа: Диаграмма, построенная с помощью модели, предсказывающей скорость вымирания у 93 видов остракодов (белые точки) в зависимости от разницы в размерах и форме панциря. Нижний левый угол — разница минимальная, верхних правый — разница максимальная. Синий цвет соответствует низкой скорости вымирания, оранжевый — высокой скорости вымирания.

А поскольку долголетие самцов находится не под таким жестким давлением отбора, то у них способны закрепляться гены, дающие преимущество при конкуренции за самок, но негативно влияющие на продолжительность жизни. И кандидатами на такие неоднозначные, плейотропные гены (от греч. πλείων — «больше» и τρέπειν — «поворачивать, превращать»), могут быть гены половых гормонов самцов.

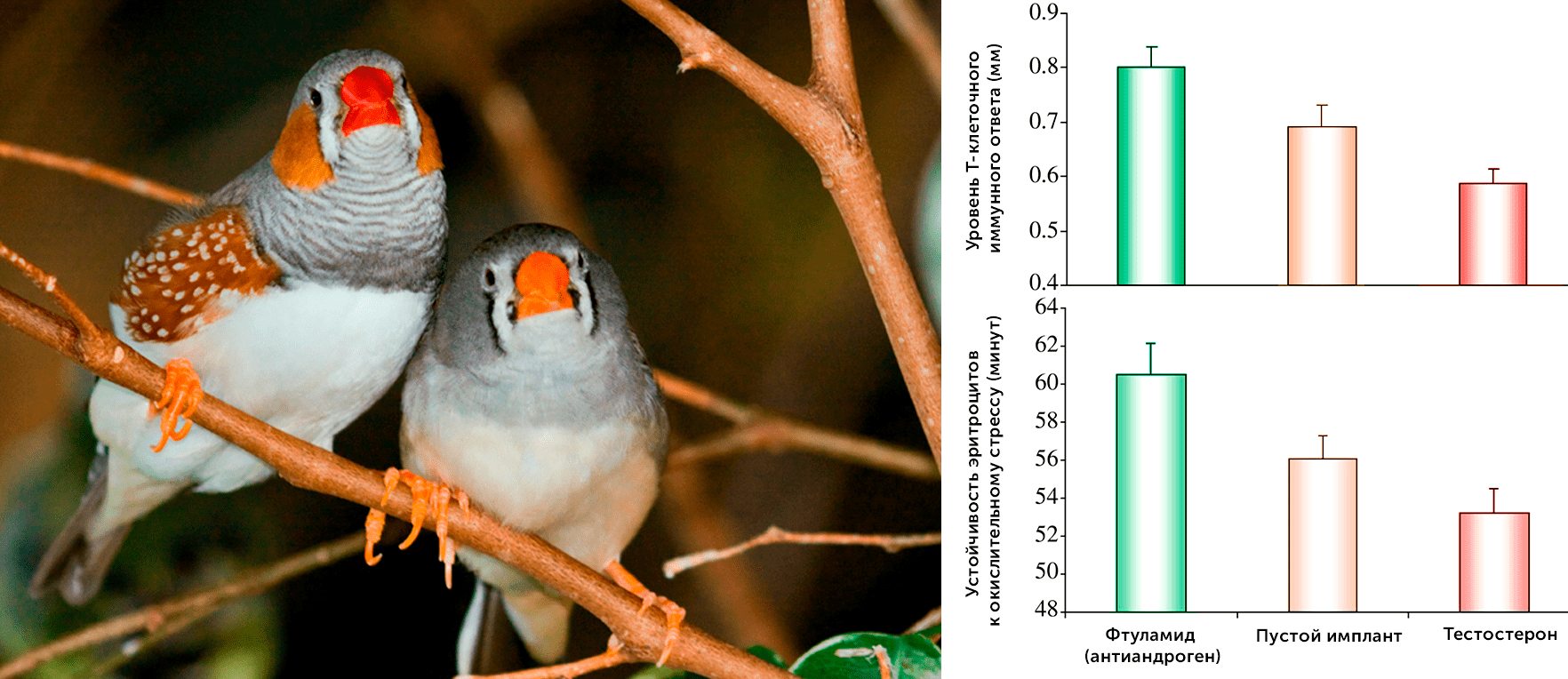

В подтверждение этой идеи можно привести результаты исследования на птицах, в котором была показана обратная связь между уровнем мужского полового гормона — тестостерона (отвечающего за формирование вторичных половых признаков) и уровнем иммунного ответа, а также устойчивостью к окислительному стрессу.

На четыре недели сорока двум самцам зебровых амадин (Taeniopygia guttata) под кожу помещали импланты, которые высвобождали в кровоток, в зависимости от группы, либо тестостерон, либо фтуламид (антагонист андрогенового рецептора); контрольная группа получала пустой имплант. Результаты показали заметное увеличение устойчивости эритроцитов к оксидативному стрессу, а также более высокий уровень Т-клеточного иммунного ответа в группе, получавшей антиандроген. Проще говоря, птицы, которые получали меньше тестостерона, лучше могли справляться с инфекциями и меньше страдали от вредного воздействия активных форм кислорода (рис. 6) [11].

Рисунок 6. Слева: Пара зебровых амадин (Taeniopygia guttata), самец (слева) различимо выделяется более яркой окраской клюва и оперения, обусловленной действием мужских половых гормонов. Справа: Уровень иммунного ответа и устойчивость эритроцитов к оксидативному стрессу в зависимости от типа используемого импланта у подопытных зебровых амадин.

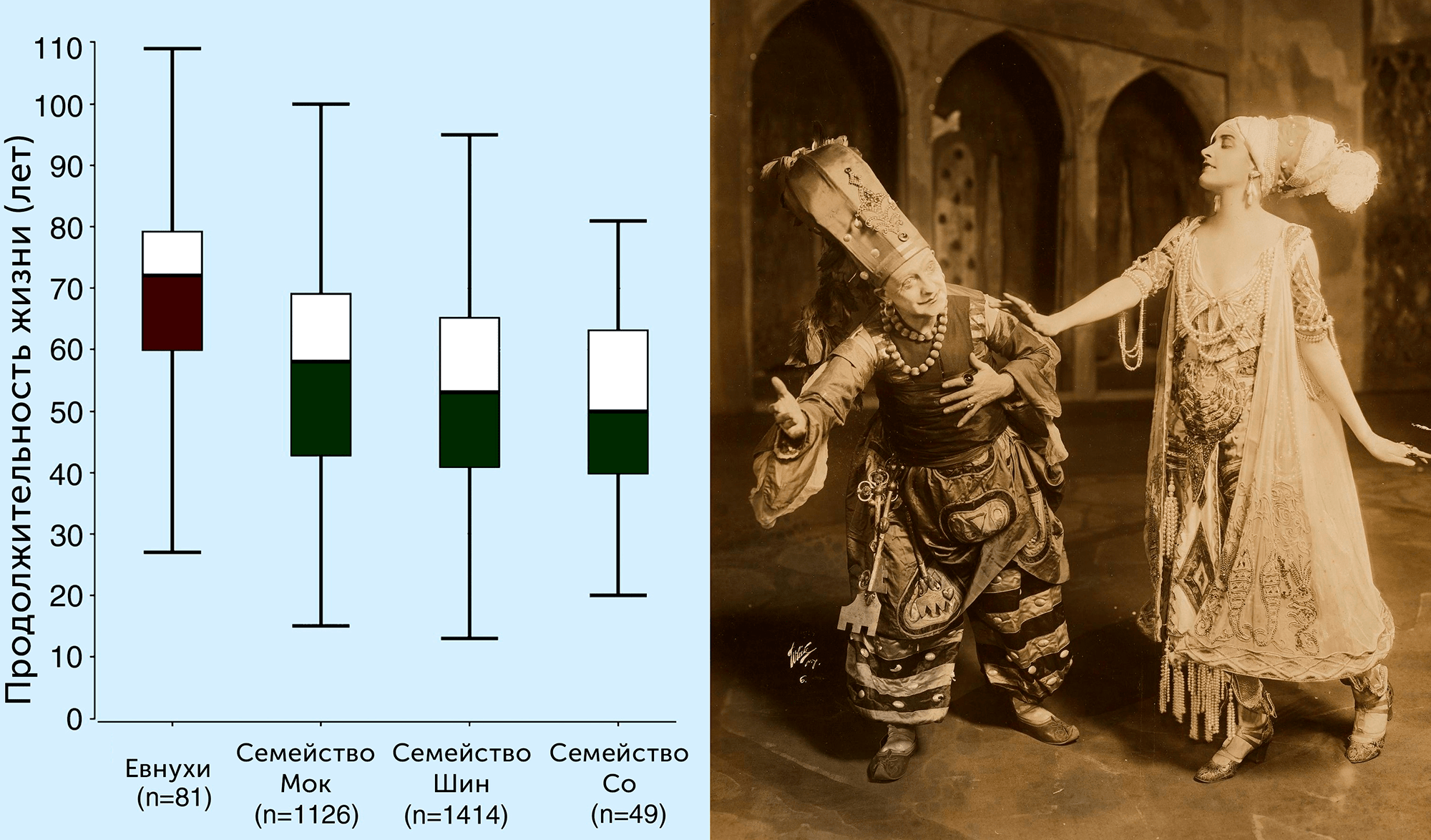

В качестве свидетельства в поддержку гипотезы «темной стороны» репродуктивного успеха у людей можно привести данные наблюдательного ретроспективного исследования о продолжительности жизни евнухов — мужчин, испытывающих на протяжении жизни недостаток тестостерона в результате кастрации. По генеалогическим записям исследователи изучили продолжительность жизни 81 евнуха, живших в Корее в XVI–XIX-х веках, и сравнили с продолжительностью жизни мужчин, принадлежащих к привилегированным семействам того же периода, но не подвергавшихся кастрации. Сопоставив данные, ученые подсчитали, что в среднем евнухи жили на 15–20 лет дольше (рис. 7) [12].

Рисунок 7. Слева: Сравнение продолжительности жизни корейских евнухов и представителей трех привилегированных семейств, по результатам анализа данных генеалогических записей с 1547 по 1861 годы. Справа: Актерский дуэт Энрико Чекетти и Флор Ревалес в ролях Евнуха и Забейды в постановке «Шехеразада».

C другой стороны, женские половые гормоны — эстрогены, — наоборот, способствуют снижению воспаления за счет того, что сокращают время, затрачиваемое макрофагами на воспалительный статус [13]. Было описано много эффектов положительного влияния эстрогенов на продолжительность жизни и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний [14]. Также было показано, что обработка клеточных культур эстрогенами in vitro снижала уровень клеточной гибели, вызванной окислительным стрессом [15].

Парадокс смертности-заболеваемости

Описанное выше плейотропное (множественное) действие половых гормонов может дать зацепку к объяснению так называемого парадокса смертности-заболеваемости. Наблюдаемый эффект состоит в том, что женщины, хоть и живут дольше мужчин, но в более позднем возрасте больше страдают различными заболеваниями, чаще обращаются к врачам и оценивают свое здоровье хуже, чем мужчины соответствующего возраста [16].

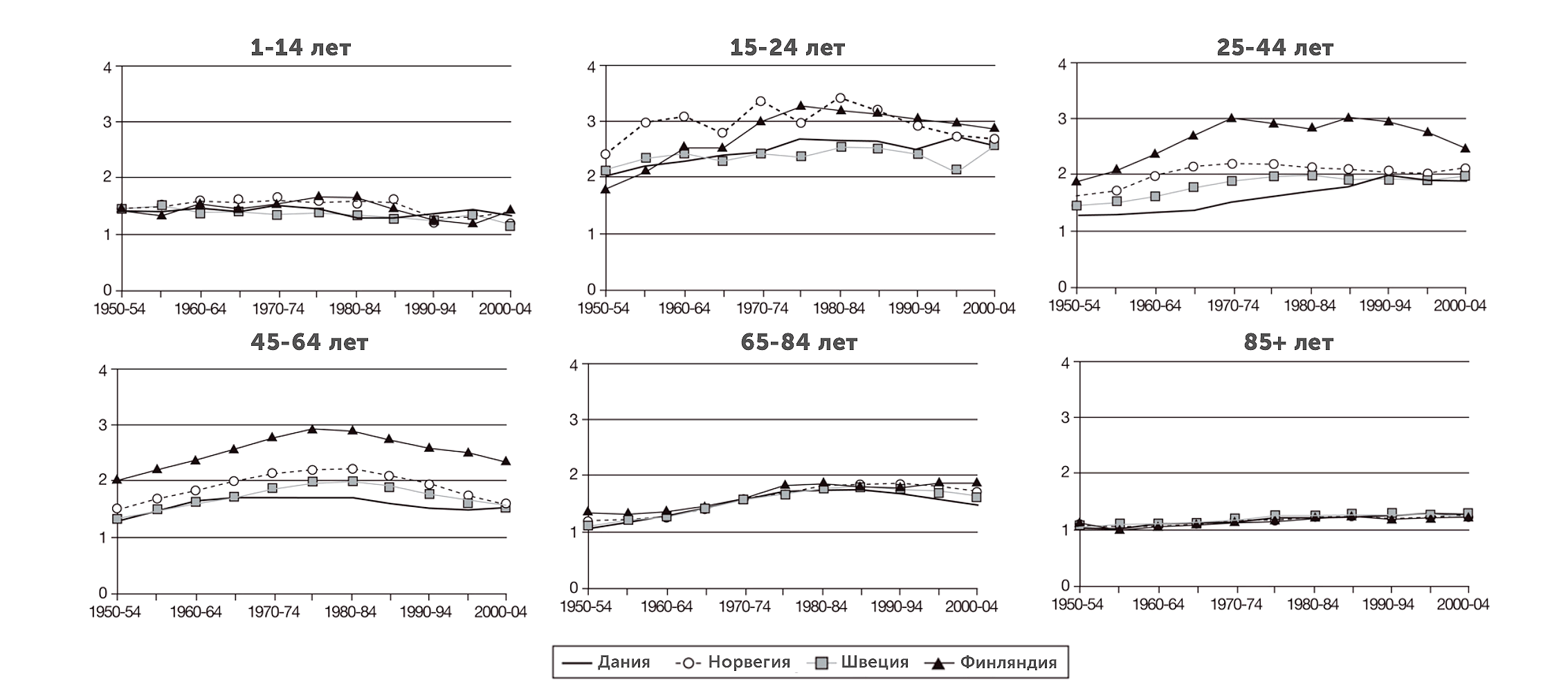

Но, если взглянуть на разницу в смертности между мужчинами и женщинами в четырех странах Европы (Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия) за 1950–2005 годы в шести возрастных группах, можно заметить, что различие в смертности между мужчинами и женщинами достигает своих максимумов в репродуктивном возрасте, когда действие половых гормонов выражено наиболее ярко, а затем снова спадает к 65–84 годам (рис. 8) [16].

Рисунок 8. Разница в смертности между мужчинами и женщинами в различных возрастных группах в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии за 1950–2005 годы. Единица по вертикали соответствует одинаковой смертности у мужчин и женщин, а значение «2» означает в два раза бóльшую смертность среди мужчин в указанный период.

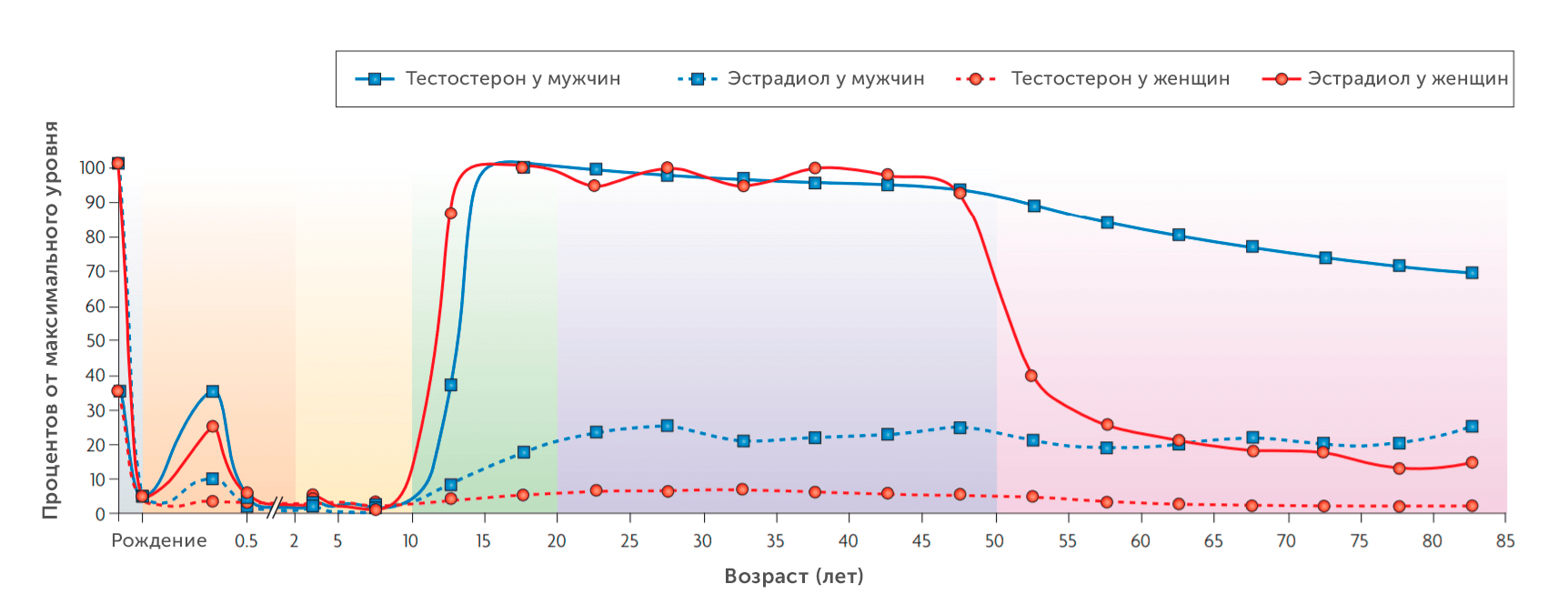

В эти данные вполне вписываются наблюдения средних уровней половых гормонов на протяжении жизни мужчин и женщин [17]. На рисунке 9 можно видеть, что мужчины подвергаются воздействию практически стабильного уровня тестостерона на протяжении всей жизни, в то время как у женщин, напротив, к наступлению менопаузы достаточно резко падает уровень эстрадиола, что может объяснять ухудшение самочувствия за счет снижения защитного эффекта от воспаления и окислительного стресса.

Рисунок 9. Приблизительные средние уровни половых стероидов в плазме у мужчин и женщин на протяжении жизни

«Эффект бабушки» и групповой отбор

На этот счет есть и альтернативное мнение, говорящее о том, что пострепродуктивная продолжительность жизни — это общая черта всех млекопитающих [18]. Однако, если брать не абсолютные показатели, а среднюю долю пострепродуктивных лет, прожитых особями в популяции, статистически значимые результаты до сих пор получали лишь для нескольких видов [20].

Как правило, большинство животных в диких условиях сохраняют возможность производить потомство на продолжении всей жизни, но женщины и самки нескольких видов зубатых китов [18] достаточно большую часть жизни проживают уже после потери репродуктивной функции. По этому показателю люди — абсолютные чемпионы, доля так называемых пострепродуктивных лет у женщин в среднем составляет не менее 30% [20].

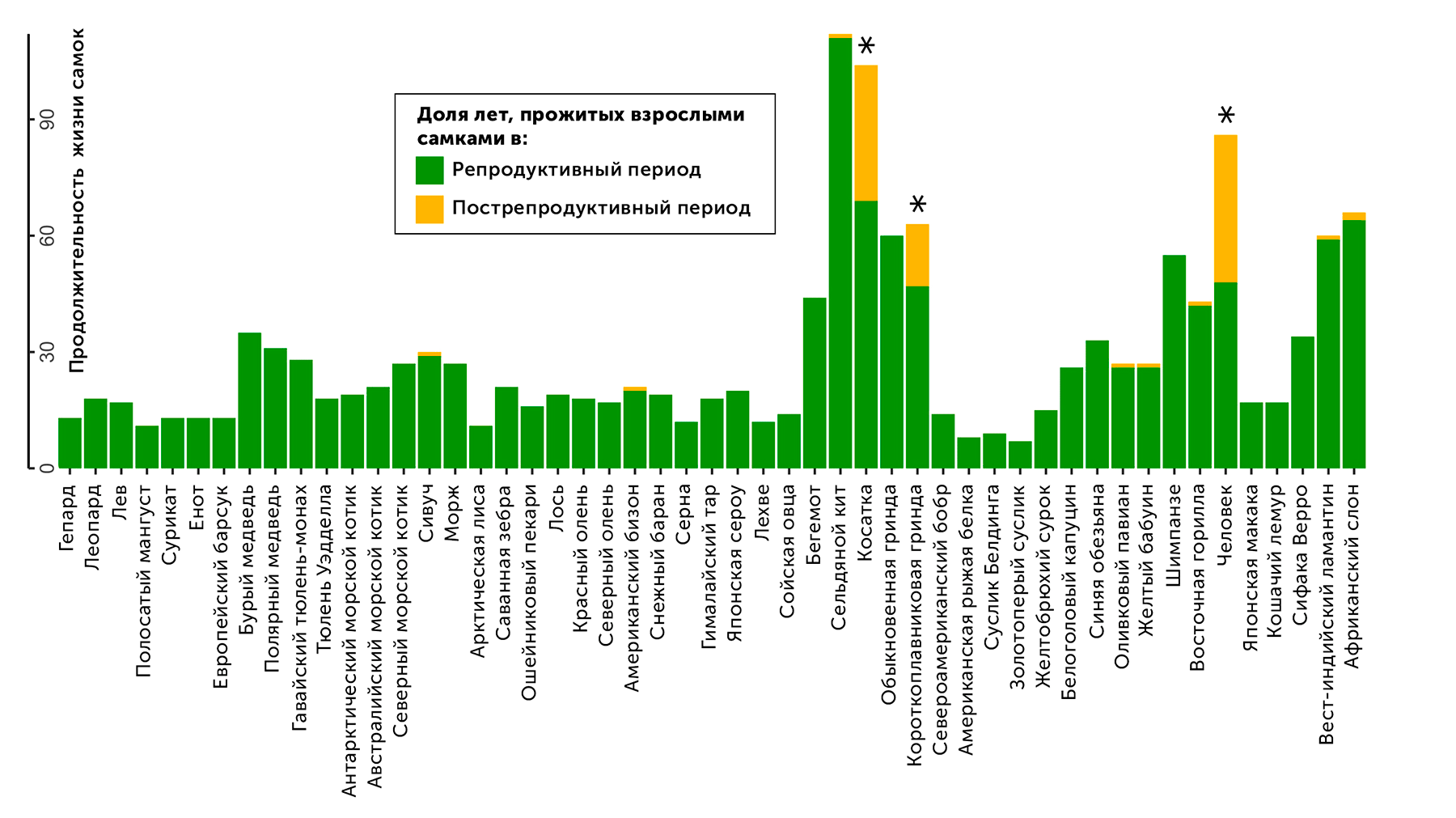

Исследование, опубликованное в январе 2018 в журнале Ecology and evolution, обобщает данные о продолжительности жизни 52 видов плацентарных млекопитающих, измеряя отношение среднего количества лет жизни самок после завершения репродуктивного периода к их общей продолжительности жизни. Распределение получилось действительно неожиданным, с большим отрывом лидировали три вида: люди, косатки и короткоплавниковые гринды (млекопитающее из семейства дельфиновых). Доля пострепродуктивных лет жизни у всех трех видов составила более четверти от общих лет жизни, тогда как у всех остальных она мало отличалась от нуля (рис. 10) [21].

Рисунок 10. Доля пострепродуктивных лет жизни различных видов млекопитающих. Высота столбиков диаграммы — максимальная продолжительность жизни самок разных видов, желтая часть столбиков — доля пострепродуктивной продолжительности жизни.

Если оценивать успешность особи по количеству потомства, то может показаться странным, что в популяциях закрепляются гены, способствующие прекращению репродуктивной функции животных задолго до их смерти, ведь особи, обладающие такими генами, будут оставлять меньше детей.

Для объяснения этого парадокса была предложена гипотеза «эффекта бабушки», согласно которой самки старшего поколения в социальных видах, живущих группами, могут увеличивать количество копий своих генов в популяции, не размножаясь сами, а способствуя размножению и выживаемости своих потомков, например, помогая выкармливать внуков [22].

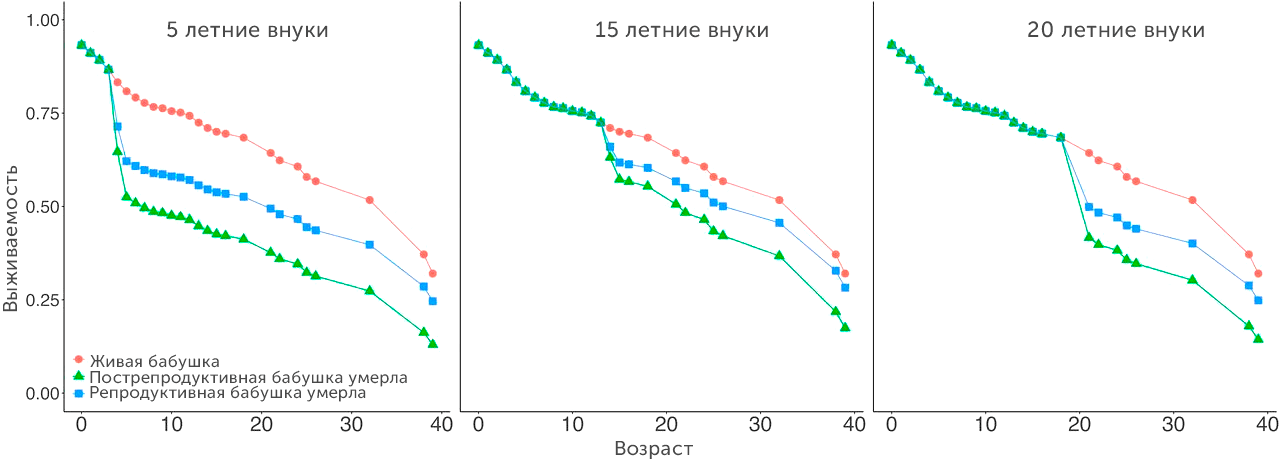

В 2019 году были опубликованы данные о наблюдении за 379 косатками в период с 1979 по 2015 годы, которые довольно убедительно свидетельствуют в пользу этой гипотезы. Похоже, что пожилые пострепродуктивные самки косаток вносят серьезный вклад в выживаемость родственников, поскольку риск смерти внуков в результате гибели бабушек у этих китов увеличивался до 4,5 раз (рис. 11) [23].

Рисунок 11. Сравнение выживаемости (по вертикали) косаток в трех возрастных когортах: 5, 15 и 20 лет. Каждая когорта разделена на три группы: косатки с живыми бабушками (красные точки), косатки, у которых погибла репродуктивная бабушка (синие квадраты), и косатки, у которых погибла пострепродуктивная бабушка (зеленые треугольники).

Но если выгода от существования не размножающихся бабушек так велика, то почему тогда пострепродуктивная продолжительность жизни не распространена среди всех социальных видов?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить одно из главных правил родственного отбора — правило Гамильтона. Оно гласит, что любое альтруистическое поведение среди животных возможно, когда доля их общих генов превышает коэффициент риска непередачи собственных генов для того животного, которое совершает акт «альтруизма». Например, помощь в спасении внука будет оправдана, если она связана с не более чем 50% риском смерти собственных детей, поскольку каждый внук имеет 25% генов бабушки.

Усыновление бельчат по правилу Гамильтона

В 1932 году Джон Холдейн, суперзвезда биологии, заметил, что альтруистическое поведение у животных может проявляться в том случае, если оно направлено на родственников, и сформулировал принцип, лежащий в основе правила Гамильтона, своей крылатой фразой: «Я бы отдал свою жизнь ради двух родных братьев. ну или восьми двоюродных». Намекая на то, что у братьев как минимум 50% генов идентичны, а у двоюродных только 12,5%. Так благодаря работам Холдейна начало формироваться новое направление эволюционной биологии, главное действующее лицо в которой уже не отдельная особь, а гены в популяции.

И действительно, если конечная цель организма — распространить свои гены, то есть смысл увеличивать шансы на размножение тех особей, у которых с тобой больше общих последовательностей ДНК. Исходя из этих соображений, выдающийся английский биолог-эволюционист и предшественник социобиологии Уильям Дональд Гамильтон (1936–2000 гг.) в 1964 году математически сформулировал правило, названное впоследствии в его честь, которое гласит, что альтруистическое поведение среди животных возможно в случае, когда соотношение их общих генов, умноженное на увеличение вероятности произвести потомство для особи, на которую направлен альтруизм, будет больше, чем увеличение риска не передать свои гены для особи, которая совершает акт альтруизма, что в самом простом виде можно записать как:

rB > C,

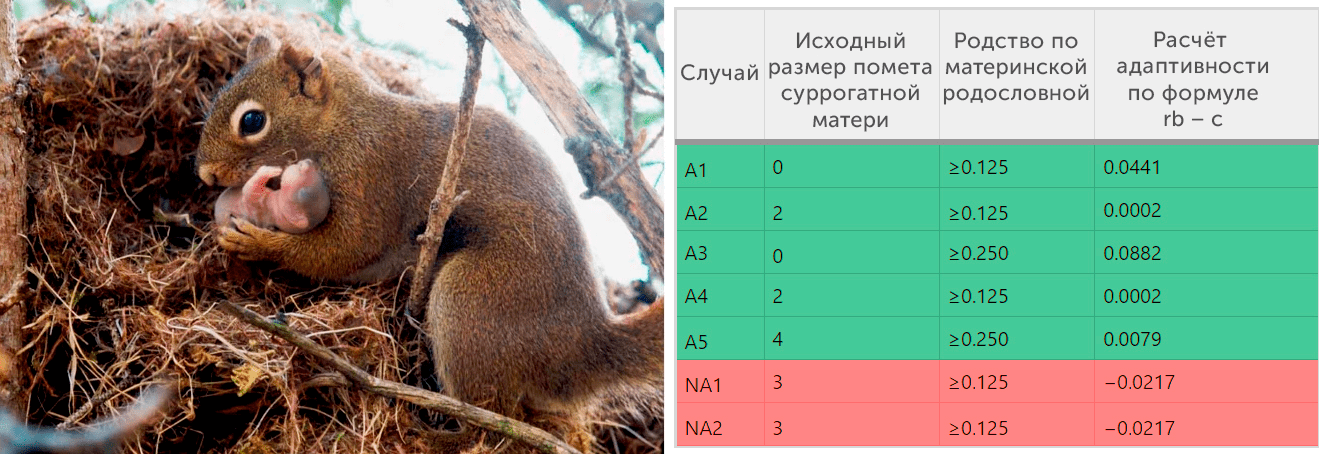

Правило Гамильтона неоднократно находило подтверждения в наблюдениях за животным миром [24], [25]. Например, биологи из Канады на протяжении 19 лет отслеживали популяцию красных белок, всего около 54 785 особей, и фиксировали все случаи, когда белки, кормящие свое потомство, усыновляли бельчат, оставшихся сиротами. Для каждого случая были рассчитаны степень родства и риск для собственного потомства белок. В результате ученые выяснили, что правило Гамильтона соблюдается с точностью до третьего знака после запятой (рис. 12) [26].

Рисунок 12. Слева: Самка белки с детенышем. Справа: Фрагмент таблицы с результатами наблюдений. Строки A1–A5 соответствуют случаям, когда самки белок усыновляли чужих детей, а строки NA1 и NA2 — случаям, когда усыновления не происходило. В крайнем справа столбце приведен расчет по формуле Гамильтона для каждого из случаев.

Исходя из правила Гамильтона, можно предположить, что, если со временем родство между пожилыми самками и самцами в группе будет возрастать, то пожилым самкам станет невыгодно вкладывать свои ресурсы в конкуренцию за самцов с молодыми самками [27]. В таком случае пожилые самки смогут эффективнее увеличивать долю своих генов в популяции, выкармливая и ухаживая внучатое потомство и тем самым положительно влияя на его выживаемость. Похоже, что такие процессы развивались у косаток и людей двумя разными путями, но привели к одинаковому результату.

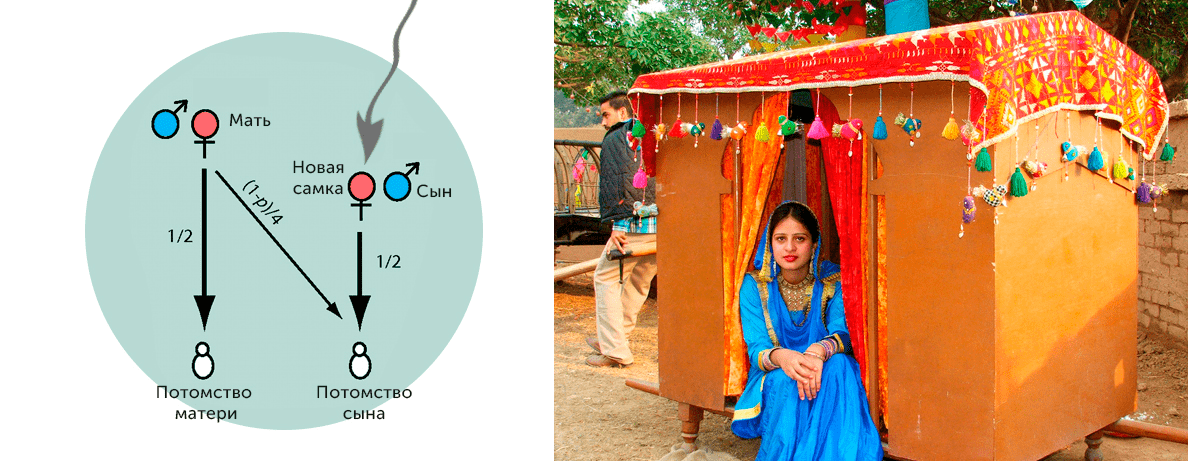

У людей за увеличение родства женщин с мужчинами внутри своей группы, судя по всему, отвечает асимметрия в расселении, происходящем преимущественно за счет женского пола. По достижении зрелости женщина покидает свою родную группу и присоединяется к группе мужчины, с которым производит потомство, что в социальной антропологии называется патрилокальностью (рис. 13).

Рисунок 13. Слева: Схематичное изображение принципа репродуктивного конфликта в патрилокальном сообществе. Если старшая самка имеет сыновей, живущих в одной с ней группе, то ее родство с потомством от любой новой самки будет равно (1–p)/4, где p — вероятность того, что отцом был не ее сын. Если родившиеся в группе самки будут покидать ее по достижению репродуктивного возраста, то доля общих генов с самцами группы для старшей самки будет только увеличиваться, что с увеличением возраста самки делает конкуренцию все менее выгодной, более эволюционно выгодным для нее становится уход за потомством сыновей. Справа: Традиционная деревянная повозка (доли), в которой невесту везут в дом ее мужа. Чандигарха, Индия, 2005 год.

Даже сейчас в большинстве современных культур жены гораздо чаще проживают на территории родственников жениха, чем наоборот [28], что находит свое отражение также и в языковых нормах некоторых европейских стран. Например, в русском сохраняются свидетельства такого неравенства в виде фраз, обозначающих вступление в брак для женщины — «выйти замуж», а для мужчины — «взять в жены», аналогичные конструкции присутствуют в польском и венгерском языках.

Патрилокальность у людей подтверждается также и данными генетических исследований, показывающих, что географическая вариабельность Y-хромосомы, наследуемой от отцов, значительно меньше, чем разнообразие митохондриальной ДНК, получаемой только от матери [29], [30].

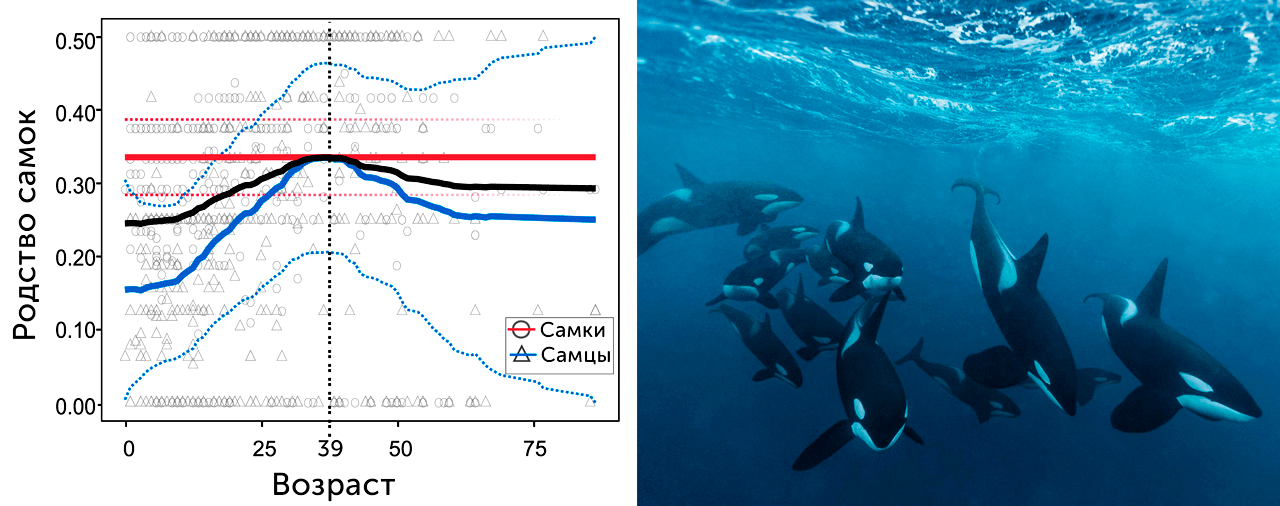

Косатки, в отличие от людей, не уходят жить в другую группу, у них возрастание родства обеспечивается за счет внегруппового спаривания. Самцы косаток практически всегда спариваются вне своей группы, поэтому родство среди самок группы сохраняется стабильно высоким, ведь дочери всегда живут с матерями, а родство самок с самцами группы увеличивается за счет рождающихся в группе самцов. Данные, полученные в результате наблюдения за популяцией из 200 косаток, показали, что максимум родства с мужскими особями в группе у самок примерно совпадает с возрастом 39 лет, когда 95% косаток прекращают воспроизводство (рис. 14) [32].

Рисунок 14. Слева: Степень родства самок, полученная из результатов наблюдения за группами косаток. Справа: Группа косаток, охотящихся на сельдь в норвежском Анд-фьорде.

«Проклятие матери» и два генома в одной клетке

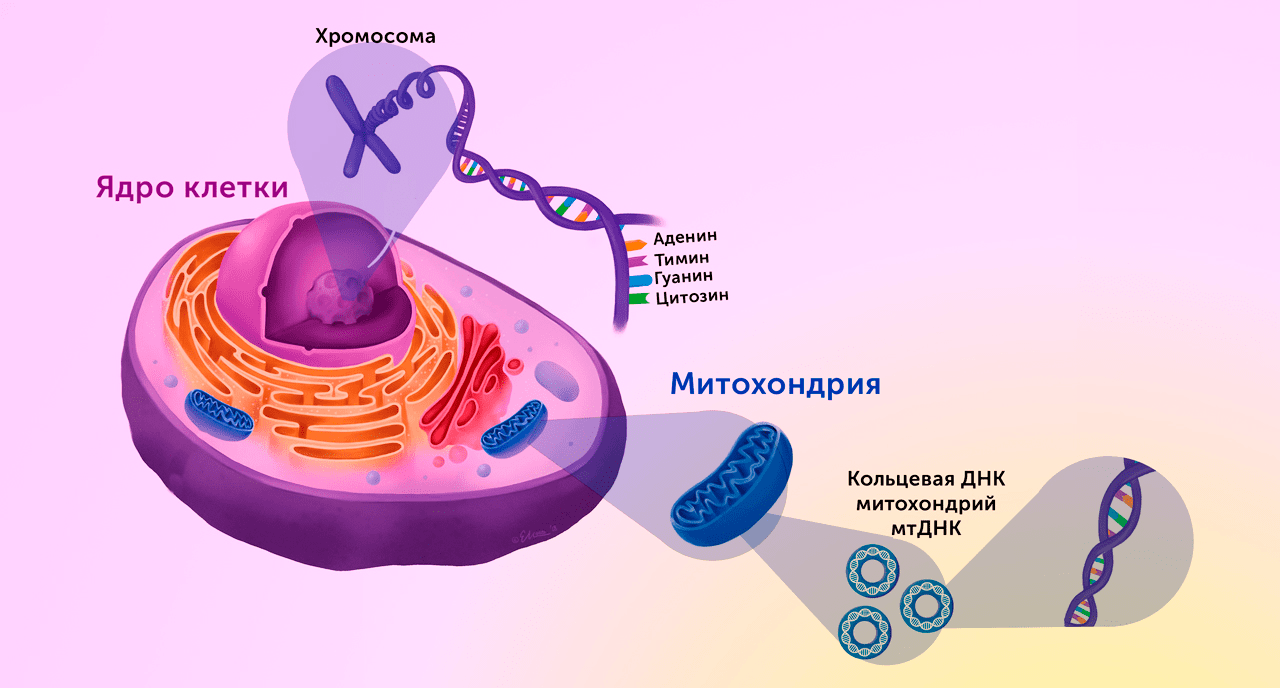

Помимо неравенства родства внутри групп, действующего только для некоторых социальных видов, существует и гораздо более универсальная асимметрия, которая может вносить вклад в разницу в продолжительности жизни полов. Это разница в наследовании части генома — митохондриальной ДНК.

По современным представлениям, ядерные клетки животных появились в результате симбиоза архей и поселившихся внутри них протеобактерий, которые в результате совместной эволюции превратились в митохондрии — органеллы, отвечающие за выработку энергии в виде молекул АТФ [33].

Рисунок 15. Схематические различия между ДНК, находящейся в ядре клетки (верхняя левая часть рисунка), и митохондриальной ДНК (нижняя правая часть рисунка). Пропорции не соответствуют реальным.

Но поскольку у подавляющего большинства животных после оплодотворения митохондрии мужской половой клетки подвергаются уничтожению [35], наследование митохондриального генома происходит только по материнской линии. Этот факт привел исследователей к гипотезе, согласно которой мутации в митохондриальной ДНК, ответственные за плохую совместную работу с геномом мужчин, но не женщин, не могут эффективно удаляться естественным отбором и передаются сыновьям от своих здоровых матерей, благодаря чему этот эффект и получил название «Проклятие матери» [36].

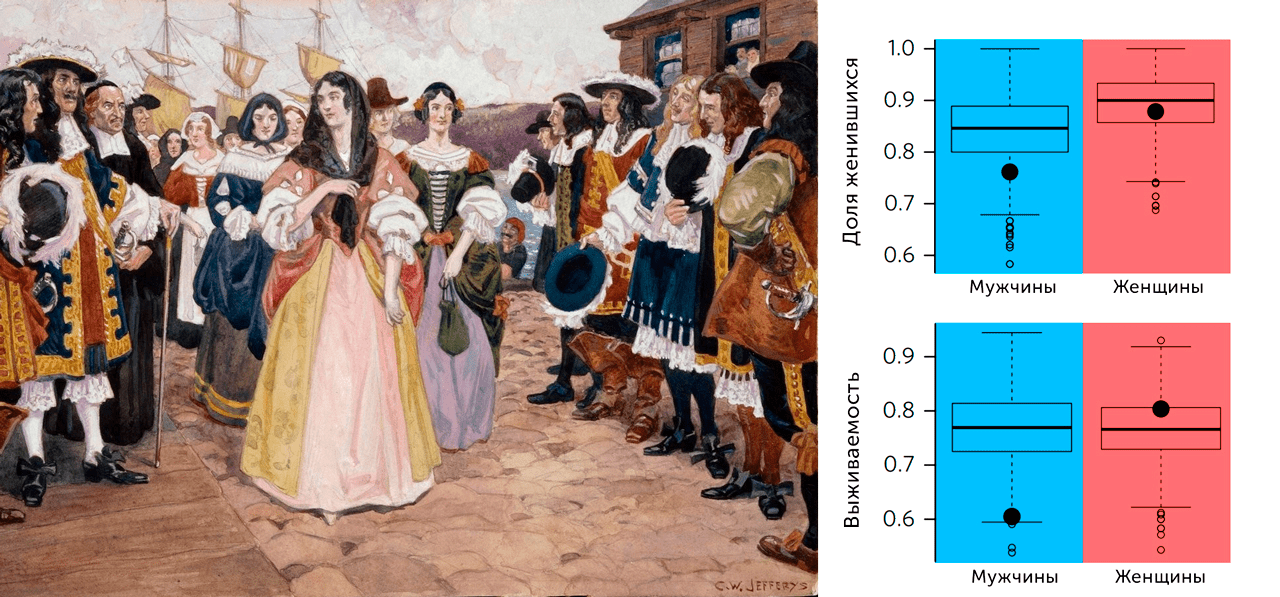

Filles du Roy в переводе с французского означает «дочери короля». Это девушки, призванные для переселения из Франции в новую канадскую колонию по социальной программе, утвержденной королем Людовиком XIV и финансирующей переселение и оплату приданного для иммигранток из государственной казны.

Само проклятие состояло в наследовании особой мутации митохондриальной ДНК — T14484C, вызывающей оптическую нейропатию Лебера и потерю зрения. Мутация эта передавалась преимущественно по женской линии. При этом мужчины были носителями этой мутации в 8 раз чаще, чем женщины, а смертность мальчиков, родившихся с этим отклонением, была в два раза выше, чем у девочек (рис. 16) [37].

Рисунок 16. Слева: Картина, иллюстрирующая прибытие в 1667 году в Квебек Filles du Roy. Справа: Результаты анализа генеалогических записей, благодаря которым было установлено, что первой носительницей мутации T14484C, ответственной за возникновение около 89% случаев наследственной оптической нейропатии Лебера среди населения Квебека, была одна из Fille du Roy. Также было продемонстрировано, что данная мутация получила возможность сохраняться в популяции, поскольку была гораздо менее вредна для женского пола, чем для мужского.

Незащищенная X. Потерянная и токсичная Y

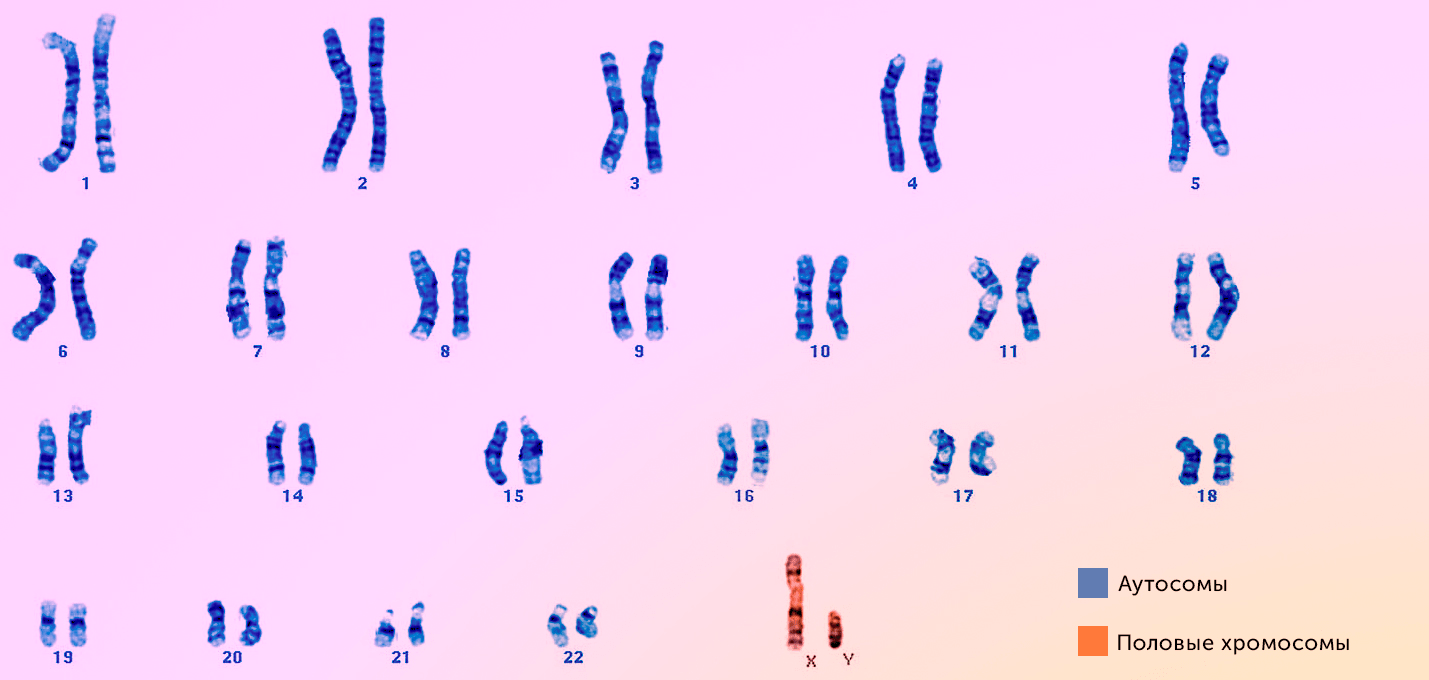

Как правило, половые различия на уровне архитектуры генома состоят в том, что у одного из полов одна из хромосомных пар, отвечающая за половое развитие, состоит из двух разных (негомологичных) хромосом.

Например, если у женщин все 23 пары хромосом имеют примерно одинаковый состав и строение, то у мужчин одна хромосома в 23 паре имеет существенные отличия (рис. 17). Поэтому у женщин 23 пара обозначается «XX», а у мужчин — «XY», то есть мужской пол является гетерогаметным (от греч. ἕτερος — «иной, различный»).

Рисунок 17. Полученная методом окрашивания G-banding микрофотография 23 пар хромосом, составляющих кариотип человека. Присутствие в последней паре Y-хромосомы указывает на соответствие кариотипа мужскому полу.

Как мы знаем из курса школьной биологии, при формировании половых клеток хромосомы в них попадают не парами, а исключительно по одиночке. Такие одинарные хромосомы представляют собой смесь из аналогичных фрагментов двух гомологичных хромосом родительской диплоидной клетки. Этот процесс смешивания, называемый кроссинговером, можно сравнить с тем, как если бы два человека отдавали части своего гардероба, чтобы одеть третьего. Например, от одного человека достается шапка и шарф, от другого — куртка и ботинки, благодаря этому у эволюции появляется возможность проверить, как эти детали гардероба (гены) смотрятся вне своих комплектов, ведь они могут составить новую, более удачную комбинацию.

Тогда хромосомы в паре XY можно сравнить с очень по-разному одетыми людьми, например, с космонавтом и балериной, элементы гардероба которых практически не подходят друг другу, за исключением очень небольших деталей. Поэтому в кроссинговере участвует не более 3% от общей генетической информации, содержащейся в X- и Y-хромосомах. Следовательно, в половые клетки мужчин попадает практически не «перемешанная» либо X-, либо Y-хромосома. А значит, если рождается мальчик, то его Y-хромосома является исключительно наследством от папы. Наследование Y-хромосомы только по мужской линии имеет свои плюсы. Благодаря этому Y-хромосома может быть удобным местом для закрепления генов, полезных для мужского пола, в противовес эффекту «Проклятия матерей» [38].

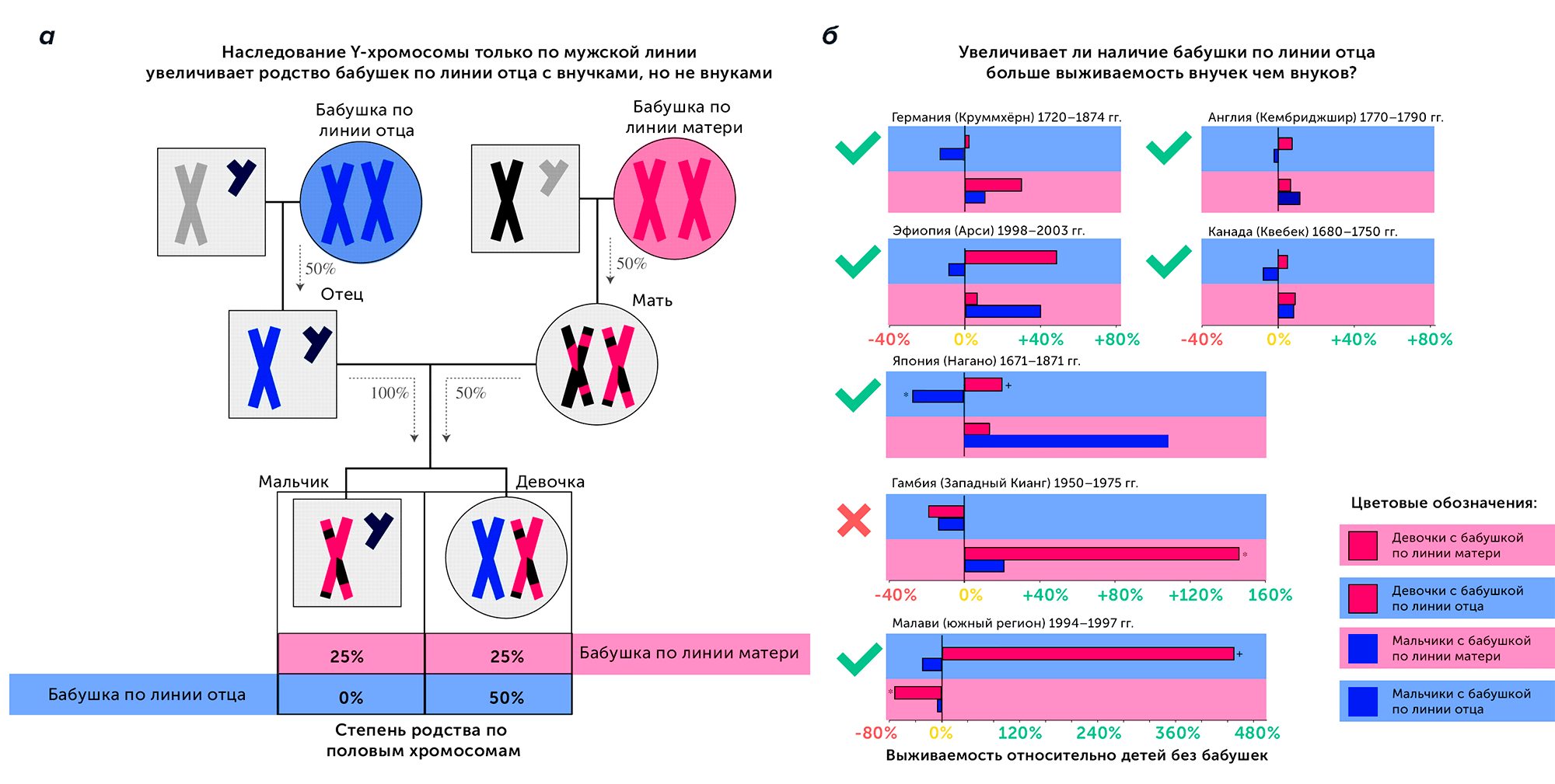

Гены бабушкиной заботы

Поскольку наследование Y-хромосомы идет только по мужской линии, то у бабушек по линии отца получается больше общих генов с внучками, чем с внуками (рис. 18а). И тут у исследователей возник справедливый вопрос, если правило Гамильтона так хорошо работает, означает ли это, что бабушки по отцу больше любят и лучше заботятся о внучках, чем о внуках? Чтобы проверить это, ученые подняли генеалогические записи из 7 стран за различные временные промежутки от XVII до начала XXI века и сравнили выживаемость детей, у которых были бабушки по линии отца или по линии матери с теми, у кого бабушек не было вовсе. По результатам анализа данных, в 6 выборках из 7 гипотеза подтверждалась — среди детей, росших с бабушкой по отцовской линии, девочки имели больше шансов на выживание, чем мальчики (рис 18б) [39].

Рисунок 18. а — Родство Х-хромосомы между бабушками и внуками. Бабушка по линии отца имеет две Х-хромосомы. Если у нее появляется сын, это значит, что любой отдельный ген на ее Х-хромосоме с 50% вероятностью наследуется ее сыном. Если у сына родится дочь, это значит, что одна из ее двух Х-хромосом полностью будет получена от отца, и родство по Х-хромосомам между бабушкой по отцу и внучкой составит также 50%. б — Влияние бабушки на выживаемость внуков. Эти графики представляют отношение шансов (OR) внуков выжить в зависимости от наличия бабушки. Значения выше 0 говорят, что присутствие бабушки положительно влияет на выживаемость внука. Значения ниже 0 указывают на то, что бабушка оказывает отрицательное влияние на выживаемость внука.

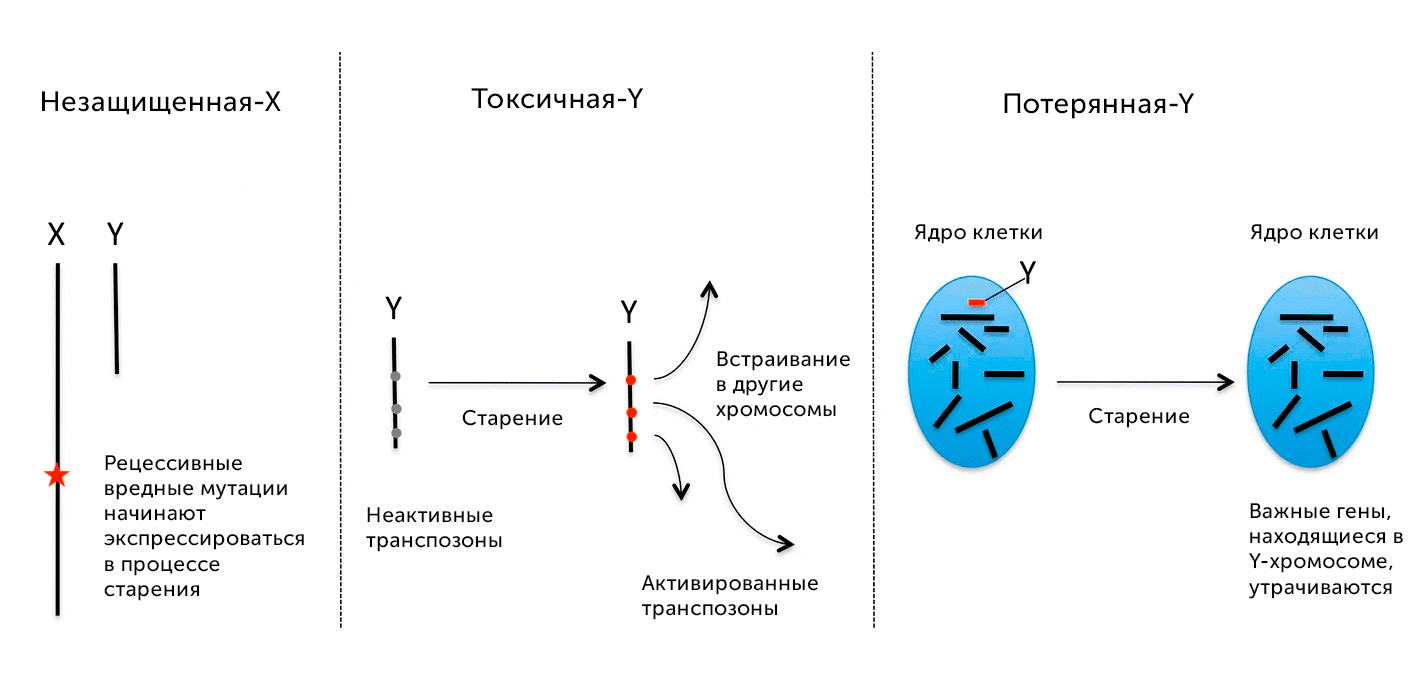

В то же время, гетерогаметность можно назвать «ахиллесовой пятой» мужчин сразу по нескольким причинам (рис. 19). Во-первых, если женский пол при наличии вредной мутации в одной из копий Х-хромосомы может взять нормально функционирующий вариант гена (аллель) из второй копии, то у гетерогаметного пола такая защита от вредных мутаций отсутствует, поэтому целый ряд заболеваний, связанных с генами, находящимися на Х-хромосоме (дальтонизм, гемофилия и др.), гораздо более распространены у мужчин, чем у женщин [40].

Еще одна не самая лучшая сторона Y-хромосомы человека состоит в том, что она содержит примерно в пять раз больше специфических для человека транспозонов — генетических мобильных элементов, многие из которых подобно безбилетникам встраивались в нашу ДНК на протяжении эволюции [41]. Эти вирусоподобные ДНК в норме не активны и выключены с помощью плотной упаковки на специальных белковых молекулах — гистонах. Но транспозоны могут вносить свой вклад в старение организма, со временем освобождаясь от метильных меток и перескакивая в другие участки генома [42], что может нарушать работу генов и становится причиной мутаций, различных заболеваний и повышенного риска развития рака у мужчин [43].

Третья Y-беда — это возрастная потеря Y-хромосомы в клетках организма, которая распространена у пожилых мужчин и до недавнего времени считалась «здоровым» механизмом старения. Но исследование 2017 года, опубликованное в журнале Nature genetics, показало, что потеря Y-хромосомы в клетках крови у 1153 пожилых мужчин была ассоциирована с почти в два раза более высоким риском смерти и снижением продолжительности жизни в среднем на 5,5 лет [44].

Рисунок 19. Три основных гипотезы, связанные с вредным влиянием Y-хромосомы, проявляющимся в процессе старения

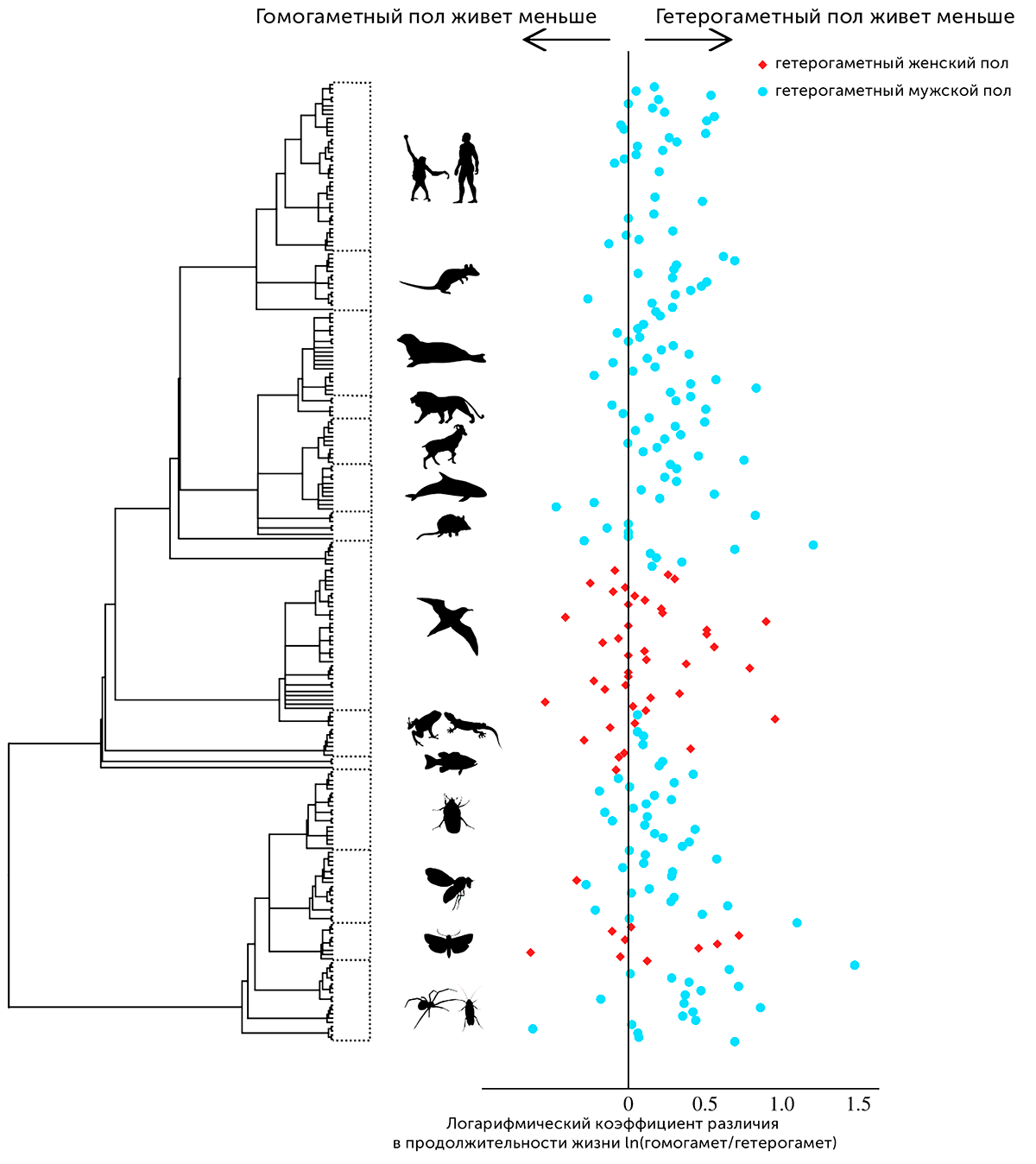

В марте 2020-го исследователи из университета Нового Южного Уэльса представили довольно убедительные данные в пользу гипотезы о вкладе гетерогаметности в разницу в продолжительности жизни между полами. Анализ информации о продолжительности жизни самцов и самок 229 видов из 99 семейств и 38 отрядов показал, что гомогаметный пол в среднем живет на 17,6% дольше [46].

Важно отметить, что далеко не всегда самцы — это гетерогаметный пол. У некоторых видов гетерогаметны самки. Интересно, что в этих случаях самцы хоть и имеют преимущество в продолжительности жизни, но в среднем оно значительно меньше, чем в случае с гомогаметностью самок — 7,1% против 20,9%, что продемонстрировано на графике ниже (рис. 20).

Рисунок 20. Результат обработки данных, демонстрирующий разницу в продолжительности жизни между гетерогаметным и гомогаметным полом у различных видов. Синие кружочки — гетерогаметный мужской пол, красные ромбы — гетерогаметный женский пол.

Заключение

На половые различия в продолжительности жизни влияют сразу несколько факторов, включая особенности группового и полового отборов, наличие плейотропных генов и строение генома каждого вида. Определение вклада каждого из этих факторов представляется очень интересной и непростой исследовательской задачей.

Хорошие новости в том, что люди как вид состоят в небольшом клубе вместе с еще всего несколькими социальными млекопитающими, сумевшими избавиться от естественных хищников и попавшими в условия, при которых стало возможным увеличение количества копий генов в популяции с увеличением возраста. Благодаря этому естественный отбор получил возможность эффективнее очищать вредные мутации, проявляющиеся у нас в старости.

И хотя мы стоим на правильной эволюционной дорожке, хочется верить, что человечеству с помощью его интеллекта удастся распутать хитросплетения механизмов, вызывающих старение, окончательно обойдя в этом вопросе другие виды. Возможно, мы уже сейчас стоим на пороге открытия, способного значительно увеличить продолжительность жизни человека.

Если тема старения уже давно вас интересует и вы ищите единомышленников в России, рекомендуем обратить свое внимание на некоммерческий проект Open Longevity — сообщество молодых и не желающих стареть активистов и исследователей, основные задачи которого — привлечение внимания исследователей и финансирования для изучения проблемы старения и радикального продления жизни человека.