хрупкость алмаза в чем

Физические свойства алмаза

Минерал алмаз по сути представляет собой одну из многочисленных модификаций углерода. Физические свойства алмаза определяются внутренним строением кристалла.

Как и другие минералы, физические свойства алмаза оцениваются по следующим критериям:

Твердость алмаза

По шкале Мооса твердость алмаза является максимальной и равна 10.

Следующим после алмаза по твердости в шкале идет корунд со значением 9. Но его абсолютное значение твердости в 150 раз меньше чем у алмаза – что говорит об абсолютном лидерстве алмаза в этом отношении.

Существуют и другие способы определения твердости, но оценка по Моосу (царапание минерала другим минералом-эталоном) оказалась наиболее простой и наименее разрушительной методикой, которая широко используется и в настоящее время.

Твердый — значит не сломать?

Твердость алмаза не одинакова в разных направлениях кристалла. На этом основана распиловка, огранка и шлифовка алмазов. Высокая твёрдость обусловливает исключительную износостойкость алмаза на истирание. Одновременно с твердостью, алмаз является достаточно хрупким, что несколько ограничивает его применение. Под воздействием сильного удара алмаз легко раскалывается по плоскостям, параллельным граням правильного октаэдра.

Плотность (удельный вес) алмаза

Удельный вес (плотность) алмаза находятся в промежутке 3,417-3,55 гр/см3. Это достаточно много, и высокая плотность в том числе влияет на прочность данного минерала.

Удельный вес тела есть отношение его веса к весу чистой воды равного объема.

Таким образом, при одинаковых объемах, алмаз весит примерно в 3,52 раза больше чем вода.

Коэффициент преломления и дисперсии алмаза

Характерный блеск и «огонь» ограненных и отполированных алмазов (бриллиантов) обусловлен очень высоким показателем преломления (от 2,417 до 2,421) и сильной дисперсией (0,0574).

Для справки: светопреломление – это отклонение направления светового луча при вхождении в другую среду, где свет резко меняет свою скорость. Дисперсия – это различия в показателе преломления в зависимости от цвета (длины волны) применяемого освещения.

Рис.1: Схематичное изображение дисперсии:

Рис.2: Игра «огня» в бриллианте

Алмаз имеет показатель преломления 2,42, что является самым высоким среди всех драгоценных камней, используемых в ювелирном деле. Именно поэтому мы имеем удовольствие наблюдать такие свойства камня бриллиант, как сверкающий, алмазный блеск.

Уникальное сочетание дисперсии с высоким преломлением и твердостью алмаза, позволяющего отполировать его грани без малейших изъянов, составляет именно тот уникальный набор свойств, который позволил занять алмазу вершину в мире драгоценностей.

Другие физические свойства алмазов

Алмаз характеризуется аномально высокой теплопроводностью, которая составляет 900—2300 Вт/(м·К) и является наивысшей среди всех твердых тел. Это свойство позволяет рассматривать алмаз в качестве перспективного полупроводника (конечно, при условии, что будут разработаны достаточно дешевые методы производства синтетических алмазов). Существующие в настоящее время кремниевые полупроводники могут работать до 100°С, в то время как алмазные микросхемы будут работоспособны при гораздо более высоких температурах.

Из прочих свойств можно отметить, что алмаз не растворяется в кислотах и щелочах, является диэлектриком, обладает очень низким коэффициентом трения по металлу на воздухе (0,1) что объясняется образованием на поверхности алмаза тонких плёнок адсорбированного газа, играющих роль своеобразной смазки. Под действием дневного света и особенно ультарфиолетовых лучей большинство алмазов начинает светиться голубым, желтым и зеленым цветом, под действием катодных лучей проявляется люминесценция бледно-голубым цветом, под действием рентгеновских лучей – синеватым. Алмазы обладают свойством прилипать к некоторым жировым смесям. Это свойство широко используется для извлечения алмазов на обогатительных фабриках.

Температура плавления алмаза составляет 3700—4000 °C при давлении 11 ГПа. На воздухе алмаз начинает горение при 850°C. В струе чистого кислорода горит слабо-голубым пламенем при 720—800 °C, полностью превращаясь в углекислый газ. Нагревание алмаза без доступа воздуха приводит к его частичному переходу в графит при температурах выше 1500°С. При нагреве до 2000 °C без доступа воздуха алмаз переходит в графит за 15-30 минут.

Твёрдость алмаза

Пожалуй, всем известно, что алмаз — самый твёрдый минерал на земле. Благодаря такой характеристике, самоцвет часто используют не только в ювелирной промышленности, но и в других сферах, где твёрдость имеет высокое значение. Всем знакомы такие понятия, как «алмазное напыление», «алмазная крошка» или «алмазное бурение». Но почему же камень обладает таким высоким показателем как твёрдость, ведь он, как и графит, полностью состоит из углерода? А графит, как известно, имеет совсем противоположный показатель по твёрдости, который равен 1-2 по шкале Мооса.

Почему алмаз твёрдый

Иногда тяжело представить, что мягкий черный графит и твердый прозрачный алмаз состоят из одних и тех же атомов — атомов углерода. Свойства этих минералов так отличаются только по той причине, что у них разные типы кристаллических решёток.

Так, кристаллическая решётка графита содержит слабо связанные между собой слои. Алмаз же состоит из атомов, которые очень прочно связаны между собой по всем направлениям, что и обуславливает самоцвету такую исключительную твёрдость.

Прочность алмаза

О прочности самого ценного камня уже очень много сказано. Минерал практически невозможно расколоть или раскрошить. Мало того, при попытке поцарапать самоцветом стекло, он оставит на нём след в виде царапины, а сам при этом нисколько не пострадает. Но так ли это на самом деле?

Можно ли разбить алмаз

Безусловно, если положить камень под пресс и спустить рычаг, минерал сразу же рассыпется. Но вот при незначительных ударах у вас вряд ли получится повредить структуру самоцвета? Так можно ли разбить алмаз? Конечно же, можно. Но тут дело даже не в силе удара, а в правильности его направления.

Для примера можно вспомнить историю со знаменитым алмазом Куллинан. Он имел просто внушительные размеры, ведь его масса равнялась 3106,75 карата. Это чуть более 600 грамм. Так вот при попытке изготовить из минерала бриллианты, ювелиры столкнулись с трудностями, ведь расколоть самоцвет оказалось не так уж просто. Но в какой-то момент Йозеф Ашер, лучший гранильщик того времени, который и изучал Куллинан, заметил на поверхности камня небольшую трещину. Именно этот незначительный дефект позволил разобраться Ашеру, как же расколоть кристалл. Он приставил к царапине стамеску и ударил по ней молотком. Расчёт оказался более чем правильным — минерал раскололся на две части.

Таким образом, можно сделать вывод, что алмаз всё-таки можно разбить, если верно рассчитать место удара и воздействовать на него в правильном направлении.

Что крепче алмаза

Если сравнивать алмаз с другими природными минералами, то прочнее него нет ничего. По шкале Мооса он получил наивысший балл — 10. Только корунд и топаз лишь немного уступают ему по этой характеристике.

Если же сравнивать его с другими кристаллическими веществами, то крепче него считаются:

Конечно же, не стоит забывать, что в современной науке учёные постоянно открывают новые сплавы, которые отличаются ничуть не меньшей твёрдостью, чем алмаз. Но если рассматривать камень исключительно как драгоценный камень (бриллиант), то твёрже его нет ничего на планете Земля.

Твердость и прочность алмаза: основные физические характеристики

Алмаз – минерал, выдающийся во всех отношениях. Как неказистая куколка (алмаз-самородок действительно внешне не представляет ничего особенного), после огранки он превращается в восхитительную бабочку – бриллиант, стоимостью в сотни, тысячи и даже миллионы долларов.

Но не только неземное сияние и фантастическая цена выделяют этот камень среди собратьев. Алмаз – самый твердый из всех минералов, что определяет широчайшую сферу его применения. Не каждому алмазу дано превратиться в бриллиант – этой чести достойны лишь самые чистые и крупные камни.

Но даже мелкий и мутный самородок не будет выброшен за ненадобностью, а найдет применение в часовой или ядерной промышленности, квантовых компьютерах или микроэлектронике, на худой конец – в производстве абразивного, сверлильного и режущего оборудования. Это же Алмаз!

Общая информация об алмазах

Знаете формулу алмаза? Ее может запомнить даже дошкольник, не имеющий понятия о химии. Это просто С, то есть, алмазы представляют собой чистейший углерод (в идеале, разумеется).

Что же должно было произойти, чтобы углерод превратился в алмаз? На этот счет выдвинуто множество гипотез. Самая убедительная из них утверждает, что алмазы образуются на очень большой глубине (свыше 200 км) и под грандиозным давлением – там углерод формирует особую кубическую решетку, присущую алмазам. Во время вулканических процессов кристаллы углерода выносятся ближе к поверхности, где их и обнаруживают алмазодобытчики.

Процесс этот очень небыстрый: возраст алмазов измеряется в сотнях миллионов, а то и миллиардах лет. Так что когда в ходе интенсивной добычи алмазоносные кимберлитовые трубки и иные породы истощатся, запасы этого камня иссякнут ну очень надолго.

Согласно научным данным, некоторые алмазы имеют внеземное происхождение. Они прибыли к нам с метеоритами или попали к нам в результате взрыва сверхновой. Предполагается, что некоторые из них куда старше Солнечной системы!

Алмазов на Земле немало, но лишь мизерная их часть может быть превращена в бриллианты. Самые чистые и крупные алмазы (так называемые «капские») добывают в Африке, а российские запасы этого минерала сосредоточены преимущественно в Якутии.

Среди наиболее выдающихся свойств алмаза следует упомянуть следующие:

Алмазы бывают не только белыми, но и окрашенными. Бурая и желтая окраска снижают стоимость бриллианта, голубая, синяя, розовая, красная, зеленая – повышают до заоблачных высот.

Главная характеристика, решающая судьбу необработанного алмаза – это прозрачность («чистая вода»). Именно поэтому черные алмазы (карбонадо) долгое время считались исключительно техническими. Однако изредка попадаются равномерно окрашенные черные алмазы, сохранившие некоторую прозрачность и характерный блеск. Стоят они умопомрачительно дорого.

Как измеряется твердость алмаза

Даже ребенку известно, что прочность алмаза невероятна (имеется в виду именно его твердость, а не устойчивость к ударам). Она принята за базовую величину по всем шкалам измерения. И это удивительно, ведь ближайшие родственники алмаза, графит и каменный уголь, имеющие тот же элементарный химический состав, не могут похвастаться выдающейся прочностью.

Секрет твердости алмаза кроется в уникальных условиях его образования: высочайших температурах и невероятном давлении. При них атомы углерода образуют уникальную кубическую кристаллическую решетку. Это определяет невероятную твердость конечного вещества, которое может существовать в естественных условиях миллиарды лет!

Непревзойденная твердость позволяет использовать алмаз при производстве оборудования для бурения и сверхточной резки. Перед эталоном не может устоять ни одно вещество!

Шкала Мооса

Первая удачная попытка создать шкалу твердости материалов принадлежит немецкому минералогу Фридриху Моосу. Несмотря на то, что эта система была презентована научному сообществу еще в 1811 году, она продолжает использоваться до сих пор, причем преимущественно в приложении к минералам естественного происхождения (в том числе, и драгоценным камням).

Твердость алмаза в баллах по шкале Мооса равна 10, то есть этот минерал был принят за абсолют: тверже его априори нет ничего. Основа этого теста – царапание. Если на поверхности испытываемого образца остается царапина, то он априори мягче эталона.

Второе место по твердости по классической шкале Мооса удерживают корунды, к которым относятся сапфиры и рубины – 9 баллов. Поцарапать их можно только алмазом!

Однако очень редко встречающийся природный муассанит и его искусственный аналог карборунд (химическая формула SiC) имеет прочность аж в 9,5 баллов по Моосу. Кстати, карборунд зачастую заменяет алмаз как в промышленности, так и при производстве ювелирных изделий. Визуально он практически неотличим от благородного собрата, но стоит на порядок дешевле!

Всем известно, что алмаз имеет большую прочность, чем графит, несмотря на идентичность химического состава. Однако не каждый знает, что они находятся на диаметрально противоположных концах шкалы Мооса. Твердость графита сопоставима с аналогичной характеристикой талька, а это – всего лишь единица!

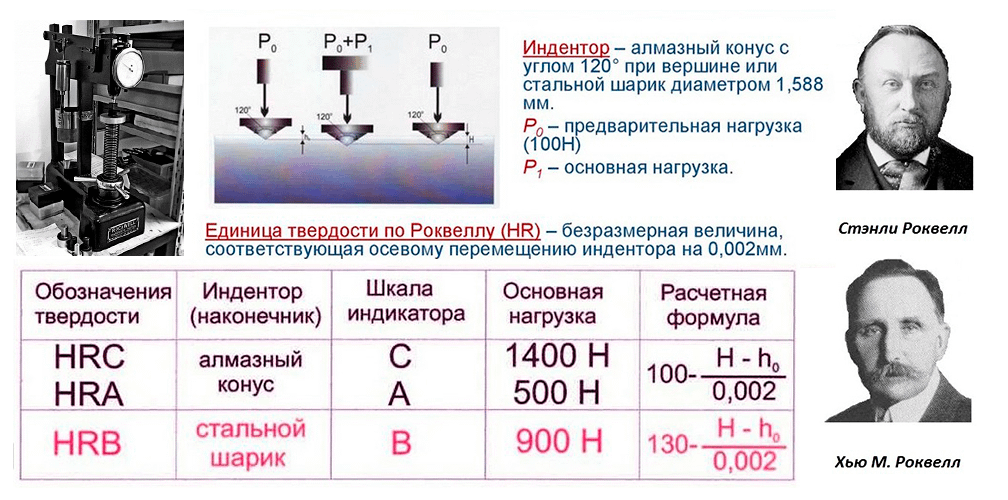

Система Роквелла

С появлением синтетических материалов и свехтвердых сплавов общепринятая шкала Мооса стала неудобной. Было предложено множество систем, но в металлургической промышленности более всего прижилась шкала Роквелла (точнее, Роквеллов, ибо их было двое, отдаленных родственников с одной фамилией).

Твердость алмаза по Роквеллу не измеряется – он принят за эталон и основной рабочий инструмент. Измерительный станок Роквеллов визуально напоминает швейную машинку, но вместо иглы используется алмазный конус, а ткань заменяет испытуемый материал.

На образец воздействуют алмазным конусом с заданным давлением в течение нескольких секунд, затем оценивают параметры вмятины по литерно-цифровой шкале.

Что тверже алмаза?

Было предпринято множество попыток создать или найти в природе материал, более прочный, нежели алмаз. Пока они не увенчались успехом: обсидан, титан, сверхтвердые сплавы, всевозможные инновационные материалы не могут посостязаться с благородным эталоном. Более того: многие химики и физики и вовсе утверждают, что вещества крепче алмаза (точнее, тверже) существовать не может.

Самая известная и скандальная история связана с веществом под названием лонсдейлит, в химическом и физическом смысле представляющим собой гексагональный алмаз. В 60-х годах минувшего столетия этот минерал был синтезирован искусственно, а чуть позже – в небольших количествах обнаружен в кратерах метеоритов.

В 2009 году группа китайских ученых опубликовала сенсационную работу, в которой утверждалось, что лонсдейлит тверже кубического (известного нам) алмаза более чем вполовину. К сожалению, эти данные оказались мистификацией и не подтвердились даже выкладками в вышеуказанной работе.

Самая удачная попытка создать вещество тверже алмаза была предпринята совсем недавно, в 2021 году. Дуэту американских ученых удалось получить алмазы-гексагоны из графита путем направленных взрывов. Полученные образцы продемонстрировали лучшую звукопроводность, нежели классический кубический алмаз, что теоретически свидетельствует о большей твердости.

К сожалению, проверить теоретические выкладки американских ученых опытным путем пока не удалось. А оскандалившийся лонсдейлит, полученный из графита путем воздействия колоссальным давлением, показывает прочность всего в 7-8 баллов по шкале Мооса. Да и использовать его вряд ли получится: он представляет собой кристаллики, видимые только под микроскопом, а получение этого вещества обходится фантастически дорого.

Существуют и другие вещества, мало уступающие алмазу по твердости: фуллериты, всевозможные соединения бора, карбин и так далее. Они немногим мягче алмаза, но зачастую превосходят его по иным характеристикам: прочности, устойчивости к химическому воздействию и сверхвысоким температурам.

На основе кубического алмаза можно создать более прочное вещество (например, при помощи наноконструирования). Японцам это удалось, только как обрабатывать этот беспрецедентно твердый материал?

Можно ли алмаз поцарапать или разбить молотком?

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: поцарапать бриллиант невозможно. Это дает возможность быстро выявлять грубые подделки из стекла, легко царапающиеся стальной иглой или пилочкой для ногтей. Правда, имитации бриллианта вроде фианита, а тем более, карборунда, таким образом распознать невозможно.

А вот веществ прочнее алмаза предостаточно – да та же сталь! Это значит разбить алмаз вполне реально. Естественно, камень спокойно переживет падение со значительной высоты, да и если наступите на него, ничего критичного не приключится. Но если с силой ударить по алмазу молотком, он треснет, а то рассыплется в мелкую крошку.

Только делать этого не стоит: слишком дорогостоящим выйдет эксперимент, а мир лишится еще одного бриллианта, формировавшегося в течение сотен миллионов лет!

Алмаз: самый твердый и крепкий минерал в мире

Многоликий углерод

Во вселенной углерод является одним из самых распространенных элементов. Эволюция некоторых классов звезд заканчивается образованием именно углерода. Природный круговорот этого элемента на Земле происходит при участии основного его соединения — углекислого газа. Именно он поглощается растениями в процессе фотосинтеза, а из атомов углерода складываются органические вещества. Этот же газ выделяется живыми организмами в процессе жизнедеятельности. Углеродные цепочки — основа жизни на Земле.

Характеристика химического элемента

Поскольку в чистом виде углерод с древности использовался человеком как топливо, его так и назвали. Carboneum на латинском означает «уголь».

На внешнем уровне атома этого элемента находятся 4 электрона. Такое положение элемента между металлами и неметаллами дало ему возможность образовывать совершенно разные химические связи. Именно этим объясняется многообразие природных и искусственных форм существования углерода, а также тот факт, что именно он послужил основой для целого класса веществ, именуемых органическими.

Аллотропные модификации

Количество тригональных модификаций больше. Именно в этом классе аллотропов создаются новые, искусственные формы. К числу тригональных аллотропов принадлежат:

Дигональная структура углерода образует карбин. В нем атомы углерода связаны в цепочки. Среди смешанных и аморфных форм этого элемента можно выделить:

Каждая аллотропная модификация обладает своими физическими и механическими свойствами. Например, лонсдейлит имеет более «разряженную» кристаллическую решетку, и его твёрдость составляет 7−8 по Моосу, хотя показатель преломления тот же, что и у алмаза. Графит является мягким материалом: он отслаивается, что позволяет использовать его как карандаш.

На основе слоистой структуры графита были созданы графен и нанотрубки — однослойные кристаллические решетки с гексагональной структурой. Они имеют широкие перспективы использования в медицине и технике.

Свойства и применение алмаза

Алмаз — наверное, самая известная аллотропная форма углерода. Известность она получила за счет как своей уникальной твердости, так и по причине использования этого минерала в ювелирной промышленности.

Твердый минерал

Плавится алмаз при высоких температурах, от 3700 до 4 тыс. градусов. Но еще раньше, при 850 градусах, он начинает гореть, а без доступа воздуха при достижении половины от температуры плавления превращается в графит.

Известно то, что в плотных средах скорость света становится меньше и при попадании в них волн невидимого человеческим глазом диапазона эти волны становятся видимыми. Явление это называется люминисценцией, причем алмаз способен сделать видимыми не только ультрафиолетовые волны, но и рентгеновские. Благодаря последним можно обнаружить алмазы в куче пустой породы: такой метод называется рентгенолюминесценцией.

История добычи

Все изменилось в XIX веке, когда в Южной Африке около современного города Кимберли на ферме братьев де Бирс обосновались искатели алмазов. Камней на этих землях было много, но настоящая промышленная их добыча стала связана с именем Сесиля Родса. Он не разбогател на копании, как и все старатели, поэтому решил заработать на обслуживании этого процесса: он продавал старателям продукты, откачивал из шахт воду, для чего приобрел единственную в Африке помпу, торговал инструментом. В обмен Родс получал не деньги (их все равно не было), а участие в прибыли, добытые алмазы и земельные паи.

Алмазы образуются под высоким давлением, приурочены их месторождения к зонам древнего вулканизма. Места прорыва магмы на поверхность, заполненные впоследствии породой, стали называться кимберлитовыми трубками — в честь города Кимберли. Сегодня крупнейшими добытчиками алмазов являются следующие страны (список в порядке убывания):

Ювелирное дело и техника

Существует несколько способов огранки алмазов, при которой они лучше всего проявляют такое свое свойство, как игру цвета. Играет свою роль и исходная форма камня, поскольку огранщик старается свести его потери к минимуму. Наиболее распространенными формами бриллианта являются:

Редким камням придают индивидуальную форму. Зачастую такие камни имеют имена.

Отходы ювелирного производства массово применяются в промышленности для изготовления абразивного инструмента, сверел и резцов. Несмотря на свою низкую ударопрочность, в составе композитов алмаз показывает себя с лучшей стороны: другие материалы компенсируют его хрупкость.

Этот минерал имеет хорошие перспективы в микроэлектронике. У него высокие показатели пробивного напряжения, хорошая устойчивость к радиации и высокая теплопроводность, ввиду чего алмаз имеет преимущества перед кремнием в экстремальных условиях. Получены пленочные кристаллы с донорскими и акцепторными примесями в структуре — бором и фосфором.

Сравнение механических свойств

Какой минерал самый твердый, всем ясно — алмаз. Но если обратить внимание на другие его качества и сравнить с некоторыми искусственными материалами, то алмаз можно оставить далеко позади. Так, предел прочности на сжатие среди природных минералов у алмаза действительно высок — 1961 МПа. Но у твердых сплавов он выше и может достигать 4903 МПа. То же самое касается прочности на изгиб, которая составляет 206—490 МПа, что сравнимо с показателями для стали. У твердых сплавов этот показатель выше в 4 раза.

Слабое место алмаза — его хрупкость. Ударная вязкость этого минерала всего в полтора раза выше, чем у стекла; разбить его молотком труда не составит. Поэтому назвать алмаз самым прочным минералом нельзя.

Что касается твердости, то сравнить самый твердый минерал в мире с другими можно в таблице. В ней будут даны как относительные, так и абсолютные показатели этой величины, измеренные склерометром.

| Твердость по Моосу | Абсолютная твердость | Эталон | Другие представители |

| 1 | 1 | тальк | графит |

| 2 | 3 | гипс | слюда, галит, хлорит |

| 3 | 9 | кальцит | золото, серебро, биотит |

| 4 | 21 | флюорит | цинковая обманка, доломит |

| 5 | 48 | апатит | красный железняк, лазурит |

| 6 | 72 | ортоклаз | рутил, опал |

| 7 | 100 | кварц | алюмосиликаты — турмалин, гранат |

| 8 | 200 | топаз | все виды берилла, в том числе изумруд, шпинель |

| 9 | 400 | корунд | рубин и сапфир, карбид вольфрама |

| 10 | 1600 | алмаз | эльбор |

Близкая к алмазу модификация углерода — лонсдейлит — имеет твердость 7,5. Чуть тверже его один из искусственных камней — фианит. Часто именно он заменяет алмаз в ювелирных изделиях для удешевления. Другой заменитель — муассанит, представляет собой карбид кремния и его твердость приближается к таковой у алмаза — 9,25.

Иногда в быту твердость оценивают оконным стеклом. Оно в этой шкале находится между баллами 5 и 6. Таким образом, стекло может царапать апатит и все, что выше него, а ортоклаз и более твердые минералы сами царапают стекло. Стальным напильником можно обработать ортоклаз, а медью — кальцит. Поэтому ничего удивительного в строительстве египетских пирамид нет: известняк прекрасно пилился медным инструментом. Наконец, гипс и тальк можно крошить ногтями.

В последние годы нашли материал тверже алмаза. Его создали на основе другой модификации углерода — фуллерена, и назвали фуллеритом. Его структура представляет собой молекулярный кристалл, элементарная единица которого состоит из 60 атомов углерода, соединенных в сферу. Найти ему применение пока что не удалось, да и производить фуллерит сложно — для его синтеза требуется сверхвысокое давление.