хористома желудка это что

Хористома ( добавочная поджелудочная железа ) МЦПК Русаков В.И. 1996

Название этих опухолей имеет много синонимов: прогономы, хористобластомы, гетеротопические панкреатические полиаденомы, поджелудочная гетеротопия и т. д. Одни авторы (Е. Л. Березов, 1960) относят их в группу доброкачественных неэпителиальных опухолей желудка, а другие (3. К. Дуплик и соавт., 1968; Б. А. Бердинских, С. 3. Клецкин, 1969; В. В. Чуприна, В. К. Запорожец, 1974; и мн. др.) публикуют как самостоятельную нозологическую единицу, называя добавочными поджелудочными железами. Н. И. Лепорский (1951) рассматривает эту патологию как проявление атавизма в онтогенезе. Из приведенной короткой справки ясно, что названий заболевания много, а сущность его одна — в стенке желудка в виде опухоли имеется ткань поджелудочной железы, которая сама по себе может дать клиническую картину болезни, а также стать началом язвенного или ракового процесса. Макроскопически эти дистопированные поджелудочные железы трудно, а часто невозможно отличить от доброкачественных опухолей желудка, да и развиваются они аналогично опухолевому процессу. Поэтому из практических соображений целесообразно пользоваться одним термином, в смысл которого включалось бы представление об опухоли. Основываясь на этих соображениях, мы и остановились на термине «хористомы» (опухоль из дистопированной ткани, сhoristos — «отделимый») с расшифровкой существа процесса (добавочная поджелудочная железа).

Хористома может располагаться под слизистой оболочкой, в толще мышечной или под серозной оболочкой стенки желудка. Г. А. Берлов, Г. Д. Голуб, Л. С. Суковатых (1966) по внешнему виду делят добавочные поджелудочные железы на следующие формы: узловатую, полипозную, язвенную, кистозную, инфильтрирующую и комбинированную. В эту классификацию целесообразно внести некоторые изменения: «инфильтрирующую» форму — называть диффузной (инфильтрирующий рост свойствен злокачественной опухоли), «комбинированную» заменить смешанной, «кистозную» отнести в группу кист желудка, а «язвенную» трактовать как осложнение. Таким образом, по макроскопической картине следует различать четыре формы хористом: узловатую, полипозную, диффузную и смешанную. Название определяет патологоанатомические особенности каждой формы. При диффузных хористомах ткань поджелудочной железы не дифференцируется как новообразование, а лишь в какой-то мере утолщает стенку желудка.

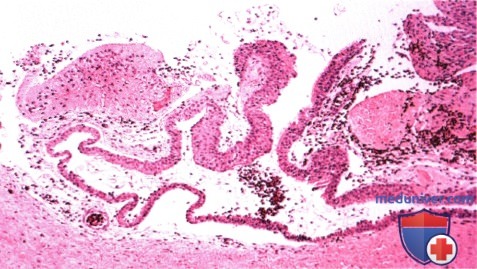

По гистологическому строению различают четыре типа хористом: 1) опухоль содержит все компоненты поджелудочной железы; 2) все компоненты, кроме островков Лангерганса; 3) имеются только островки Лангерганса и выводные протоки; 4) опухоль состоит только из выводных протоков поджелудочной железы.

Хористома может быть в любом органе пищеварения. В желудке и двенадцатиперстной кишке они встречаются редко, но все же чаще, чем в других органах. По данным Н. И. Лепорского (1951), в стенке желудка они составляют 31,46%, в двенадцатиперстной кишке — 31,83%, в тощей кишке — 21,7%, и подвздошной — 9,36%, в брыжейке — 3,37%, в желчных путях — 1,49%, в селезенке — 0,74%. Что касается распределения хористом в желудке, то Delhougn (А. А. Айзенберг, 1933) установил, что 58,2% их локализуется в привратнике, 20,8% — по малой кривизне, 12,5% — по большой, 8,5% — в области кардии.

И. И. Генкин к 1927 году в литературе нашел описание 60 хористом желудка. Б. А. Берлинских и С. 3. Клецкин (1969) в отечественной литературе к 1967 году насчитали описание 56 добавочных поджелудочных желез и добавили к этой статистике свои 5 наблюдений (всего 61).

Хористома бывает, как правило, небольших размеров (от 0,3—0,4 см до 5—7 см). Однако и при таких небольших размерах они могут оказывать механическое давление на прилежащие ткани, а при локализации в области привратника — вызывать явления стеноза, нарушить трофику и иннервацию стенки органа, а потому быть причиной появления язвенной болезни и ее осложнений. Г. А. Берлов, Г. Д. Голуб, Л. С. Суковатых (1966) в одном из семи своих наблюдений на месте добавочной поджелудочной железы обнаружили язву. В самой добавочной поджелудочной железе могут образоваться некрозы, кровоизлияния, кисты и злокачественные опухоли. Г. А. Берлов и соавт. (1966) приводят два наблюдения, а Ф. М. Жмудиков (1967) — одно, когда рак желудка развился из хористомы.

Клиническое течение зависит от величины, локализации и состояния опухоли (неосложненная хористома, некроз, изъязвление и пр.). Осложненные хористомы дают более выразительную клиническую картину, симулируя язвенную ^болезнь, полип, рак желудка или другие болезни брюшной полости. Из трех больных Н. Н. Каншина и соавт. (1975) у двоих перед операцией был поставлен диагноз язвенной болезни, а у одного — полип антрального отдела желудка. Ф. М. Жмудиков (1967), B. В. Чуприна и В. К. Запорожец (1974), Christeas, Georgoulis, Hadjiyannakis (1968) описали по одному — два случая хористом двенадцатиперстной кишки, которые симулировали язвенную болезнь, осложнившуюся кровотечением. Б. А. Берлинских и C. 3. Клецкин из четырех своих больных с хористомой желудка и двенадцатиперстной кишки, которые тоже симулировали язвенную болезнь, у двоих обнаружили язву с плотными краями, развившуюся в ткани опухоли, у одной больной — язвенный стеноз привратника, а у четвертой — хроническую язву и стеноз привратника. Аналогичных больных описали Laugeri, Вегtego (1962), Goodman (1964), С. Б. Пинский, А. А. Образцов, Г. Б. Гордин (1971). В. А. Самсонов (1975) обнаружил добавочную поджелудочную железу в двенадцатиперстной кишке на аутопсии и упоминает наблюдение Paraf и соавт. (1970), когда хористома явилась причиной механической желтухи.

Понятно, что хористом не имеют характерной клинической картины. Очень часто больные жалуются на боли в эпигастральной области, которые Б. А. Берлинских и С. 3. Клецкин (1969) связывают со спастическим сокращением стенки желудка. Почти неизменным спутником этих образований являются диспептические явления, которые могут быть единственным признаком заболевания.

Одно из наших наблюдений великолепно иллюстрирует это положение. У больной 18 лет добавочная поджелудочная железа размером 7х3х1 см локализовалась в брыжейке тощей кишки (утолщенной частью соприкасалась с кишкой), вызывая рвоты после каждого приема пищи, что привело больную в состояние крайнего истощения. Во время операции при выделении дополнительной поджелудочной железы из брыжейки периодически наступало резкое спастическое сокращение кишки, что, по-видимому, и было причиной рвоты. После операции все явления исчезли, больная быстро набрала нормальный вес.

Понятно, что при изъязвлении слизистой над тканью добавочной поджелудочной железы или при некрозе и распаде ее боли усиливаются и становится реальной возможность кровотечения и даже прободения образовавшейся язвы.

Диагностика хористом трудна, но иногда возможна при макроскопическом исследовании препарата (при значительных размерах его), но чаще является уделом морфологов. Рентгенологическое исследование дает округлый дефект наполнения с четкими границами, а при некрозе — нишу или пятно бария на фоне дефекта наполнения. В некоторых случаях выявляется выводной проток, как скопление бария в центре круглого дефекта наполнения (А. Н. Протопопов, 1957). Нередко добавочные поджелудочные железы бывают находкой на операционном или на секционном столах. Описано немало случаев сочетания дополнительной поджелудочной железы с другими болезнями желудка или болезнями других органов. Нам пришлось оперировать больного, у которого добавочная поджелудочная железа сочеталась с бессимптомно протекавшим раком щитовидной железу, давшем метастазы в передние шейные узлы справа. Это наблюдение заслуживает внимания.

Больной П., 62 лет, поступил в факультетскую хирургическую клинику 20. 06.63 с жалобами на наличие опухолевидного образования в правой половине шеи, общую слабость, одышку, незначительную потерю веса. Считает себя больным с декабря 1962 года. В начале июня 1963 года был обследован в онкологическом институте, где обнаружили полип желудка и увеличение лимфоузла в области шеи справа. Из перенесенных заболеваний больной отмечает корь, полиомиелит, натуральную оспу, сыпной тиф, возвратный тиф, малярию. С 1930 года болеет фиброзно-кавернозным туберкулезом лёгких. В данное время у больного — фиброзно-очаговый туберкулез легких.

Состояние больного средней тяжести. Он правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожа и видимые слизистые очень бледные. На шее справа на уровне средней трети грудино-ключично-сосковой мышцы и кзади от нее определяются два плотных, болезненных и малоподвижных лимфатических узла размером 1,5х1 см и 2,5х1,5 см. Самая тщательная пальпация щитовидной железы патологии не обнаружила.

Грудная клетка правильной формы, равномерно участвует в акте дыхания. При перкуссии — легочный звук, при аускультации — масса сухих хрипов, особенно четко прослушиваемых в области верхушки правого легкого. Границы сердца в пределах нормы, тоны сердца приглушены, но чистые. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения 76 ударов в минуту.

Язык чистый, влажный. Живот правильной формы, равномерно участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень и селезенка не пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.

Исследование крови от 21.06.63: гемоглобин — 39 ед (6,5 гр%); эритроциты — 3100000 в 1 мм 3 ; цветной показатель — 0,62; резкая олигохронемия, анизо-пойкилоцитоз; лейкоцитов — 4300 в 1 мм 3 ; э—1,5; б—1; п — 3,5; с —55; л —35; м — 4; РОЭ — 36 мм в час. Анализ мочи от 22.06.63 без патологии.

21.06.63 года произведена операция — удален шейный лимфатический узел. Гистологическое исследование от 24.06.63 (№ 44013) показало, что в лимфатическом узле имеется метастаз солидного рака.

Для выяснения первичной локализации злокачественной опухоли проведено дополнительное исследование: рентгеноскопия и рентгенография органов грудной клетки, пищевода, желудка и кишечника; хромоцистоскопия.

При рентгеноскопии желудка установлено, что у астрального отдела ближе к большой кривизне складки обрываются вокруг дефекта наполнения, не имеющего четких, ровных контуров. При тугом заполнении этот дефект почти перекрывается бариевой взвесью, но вновь четко выявляется при дозированной компрессии. Перистальтика прослеживается по обеим кривизнам за исключением антрального отдела. Эвакуация свободная. Луковица двенадцатиперстной кишки не изменена. Заключение: полип или рак антрального отдела желудка.

Тщательное исследование больного показало, что у него имеется метастатический рак (солидный рак) в шейном лимфатическом узле справа при одновременном наличии дефекта наполнения желудка, который, по-видимому, обусловлен малигнизировавшимся полипом. Поэтому было решено сделать резекцию желудка независимо от того, будут ли идентифицированы опухоль желудка и метастаз в лимфатический узел.

После соответствующей подготовки, включающей неоднократные переливания эритроцитарной массы, 03.07.63 больной оперирован. Под эндотрахеальным эфиро-кислородным наркозом с управляемым дыханием верхнесрединным разрезом послойно вскрыта брюшная полость. При ревизии в пилорическом отделе желудка прощупывается плотное круглое образование диаметром до 2 см. Признаков метастазирования и прорастания опухоли нет. При тщательной ревизии органов брюшной полости патологии не обнаружено, кроме некоторого уплотнения головки поджелудочной железы. Выполнена резекция желудка по Гофмейстеру—Финстереру.

Препарат. Серозная оболочка над опухолью желудка не изменена. Слизистая тоже не представляется измененной и только на передней поверхности пилорического отдела желудка она приподнята округлым плотным подвижным образованием, располагающимся в подслизистом слое. В центре выпячивания имеется выводной проток в диаметре до 1 мм. На разрезе: плотная желтоватая дольчатая ткань, напоминающая по виду поджелудочную железу. Гистологическое исследование препарата резецированного желудка от 05. 07. 63: «в подслизистой оболочке желудка добавочная поджелудочная железа. В слизистой оболочке желудка гиперплазия желез».

Послеоперационный период в течение 7 дней протекал без особых осложнений, а на восьмой день состояние больного резко ухудшилось, поднялась температура, появилась одышка, клокочущее дыхание с массой сухих и влажных хрипов в легких. Несмотря на принятые меры, явления легочно-сердечной недостаточности нарастали, и 13.07. 63 больной умер.

Патологоанатомическое исследование показало наличие рака правой доли щитовидной железы с метастазами в шейные лимфатические узлы и паратрахеальные — справа. Правая доля щитовидной железы размером 6x3x3 см плотная на разрезе — темно-красная, в центре на протяжении 4X2 см желтовато-белого цвета. Правая доля железы плотно сращена с трахеей. Левая доля щитовидной железы размером 4X2X2 см дряблая, темно-красная, содержит мало коллоида. Перешеек такого же вида, как и левая доля. Патологоанатомическое исследование показало также наличие истощения, гиперемии дистрофических изменений внутренних органов, тромбоза вен малого таза, отека легких, общего резко выраженного атеросклероза с поражением аорты и венечных артерий сердца, фиброзно-очагового туберкулеза верхушек обоих легких и аденомы простаты.

В приведенном наблюдении добавочная поджелудочная железа ничем клинически не проявлялась, но при рентгенологическом исследовании дала дефект наполнения желудка, что повело к неправильному выводу о наличии первичного рака желудка и необоснованной резекции желудка.

Хористома подлежит удалению — иссечению в пределах здоровых тканей. Осложненные формы могут потребовать более широкого вмешательства, а неясный диагноз и подозрение на злокачественную опухоль — радикальной операции. Изучение литературы показывает, что многим больным с доброкачественными поджелудочными железами выполняются резекции желудка, что подтверждает трудности дифференциальной диагностики даже во время операции. В. М. Воскресенский (1950) предостерегает об опасности удаления добавочной поджелудочной железы при инкреторной недостаточности основной.

Хористома желудка это что

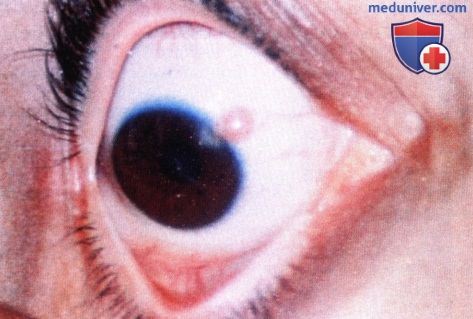

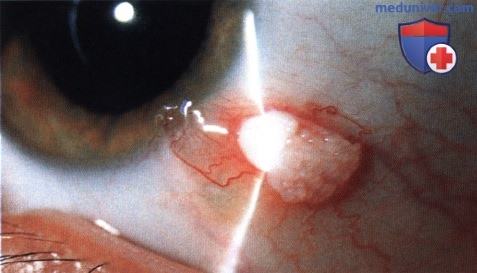

На конъюнктиве встречаются также простые хористомы, образованные тканью слезной железы и респираторной кистой. Мы описываем эти хористоматозные мальформации как простые хористомы, но, строго говоря, многие из них образованы лишь преимущественно одним типом ткани, но содержат также небольшие количества других тканей. Следовательно, их правильнее было бы причислять к сложным, а не к простым, хористомам (1-13).

Хорошо известно, что в конъюнктиве иногда могут присутствовать небольшие очаги ткани эктопической слезной железы, отдельно от дополнительных слезных желез Krause и Wolfring. В некоторых случаях эти остатки ткани эктопической слезной железы могут достигать размеров хористомы. С точки зрения офтальмологии представляет интерес, что хористомы слезной железы могут локализоваться в переднем отделе увеального тракта (5,8) и глазнице, а также в конъюнктиве (3). В выполненной авторами серии клинических наблюдений 1643 случаев опухолей конъюнктивы наблюдалась одна хористома, образованная тканью слезной железы, и не было ни одной респираторной хористомы (1,2).

а) Клиническая картина. Хотя информация о клинических вариантах этих нечасто диагностируемых состояний скудна, вероятно, что скрытые случаи могут протекать субклинически и оставаться недиагностироваными. Клинически заметная хористома конъюнктивы, образованная тканью слезной железы, обычно выглядит как очень четко отграниченное мясистой плотности розовое образование, напоминающее нормальную слезную железу. Респираторная хористома также выглядит как розовое мясистой плотности образование вблизи лимба, и может симулировать лимфоидный инфильтрат (12).

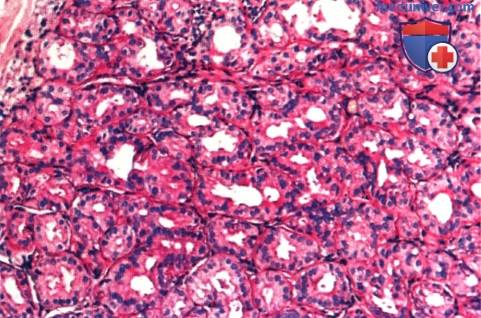

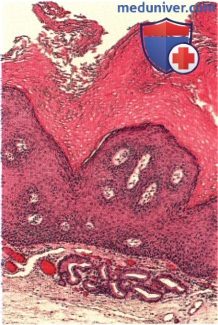

б) Патологическая анатомия. При гистологическом исследовании хористоматозная ткань слезной железы выглядит так же, как и ткань нормальной слезной железы. Могут наблюдаться сопутствующие папилломатозная пролиферация плоского эпителия и гиперкератоз (9). Как следует из названия, респираторная хористома содержит протоки и ацинусы, выстланные респираторным эпителием.

в) Лечение. Мелкие бессимптомные образования, предположительно являющиеся хористомой слезной железы, требуют лишь наблюдения, а крупные или вызывающие жалобы хористомы подлежат локальному иссечению. При крупных образованиях, распространяющихся на роговицу, может потребоваться кератопластика. Прогноз благоприятный.

г) Список использованной литературы:

1. Shields CL, Demirci Н, Karatza Е, et al. Clinical survey of 1643 melanocytic and nonmelanocytic tumors of the conjunctiva. Ophthalmology 2004; 111:1747-1754.

2. Shields CL, Shields JA. Tumors of the conjunctiva and cornea. Surv Ophthalmol 2004;49:3-24.

3. Pokorny KS, Hyman BM, Jakobiec FA, et al. Epibulbar choristomas containing lacrimal tissue. Clinical distinction from dermoids and histologic evidence of an origin from the palpebral lobe. Ophthalmology 1987;94:1249-1257.

4. Alyahya GA, Bangsgaard R, Prause JU, et al. Occurrence of lacrimal gland tissue outside the lacrimal fossa: comparison of clinical and histopathological findings. Acta Ophthalmol Scand 2005;83:100-103.

5. Kobrin EG, Shields CL, Danzig C, et al. Intraocular lacrimal gland choristoma diagnosed by fine needle aspiration biopsy. Cornea. 2007;26:753-755.

6. Green WR, Zimmerman LE. Ectopic lacrimal gland tissue. Arch Ophthalmol 1967; 78:318-327.

7. Pfaffenbach DD, Green WR. Ectopic lacrimal gland. Int Ophthalmol Clin 1971;3:149-159.

8. Shields JA, Eagle RC Jr, Shields CL, et al. Natural course and histopathologic findings of lacrimal gland choristoma of the iris and ciliary body. Am J Ophthalmol 1995;119:219-224.

9. Roth DB, Shields JA, Shields CL, et al. Lacrimal gland choristoma of the conjunctiva simulating a squamous cell carcinoma. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1994;31: 62-64.

10. Kessing SV. Ectopic lacrimal gland tissue at the corneal limbus (glands of Manz?) Acta Ophthalmol Scand 1966;46:398-403.

11. Rao VA, Kwatra V, Puri A. Cyst of ectopic (choristomatous) lacrimal gland. Indian J Ophthalmol 1989;37:189-190.

12. Young TL, Buchi ER, Kaufman LM, et al. Respiratory epithelium in a cystic choristoma of the limbus. Arch Ophthalmol 1990;108:1736-1739.

13. Tuncer S, Araz B, Peksayar G, et al. Solitary lacrimal gland choristoma of the limbal conjunctiva. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2010;41: e1-e2.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 13.5.2020

Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (K31.8)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Гастроптоз. Выделяют три степени опущения желудка:

— при первой степени гастроптоза нижняя граница желудка находится на 2 см выше линии между гребнями подвздошной кости (гребешковой линии);

— при второй степени нижняя граница желудка совпадает с уровнем гребешковой линии;

— при третьей степени нижний край желудка опускается ниже гребешковой линии.

Этиология и патогенез

Причины органической ахлоргидрии:

— рак желудка;

— некоторые виды гастритов;

— состояния после некоторых операций, в основном после желудочно-кишечного шунтирования (Roux-en-Y gastric bypass) и антрэктомии с ваготомией.

Гастроптоз

Приобретенный гастроптоз может развиваться вследствие резкого ослабления мышц брюшной стенки при резком и значительном похудании, после родов, в результате удаления асцитической жидкости или крупных опухолей брюшной полости. Возникновение приобретенного гастроптоза связано с растяжением связочного аппарата, фиксирующего положение желудка.

Сужение желудка в виде песочных часов

Полуциркулярный спазм тела желудка указывает на язву малой кривизны, пилоростеноз, рак желудка, перивисцерит при язвенной болезни желудка. У детей является видимым (вследствие уменьшения подкожно-жирового слоя) симптомом врожденного пилоростеноза. У взрослых также может быть вариантом нормы при стрессе или врожденной гипертрофии циркулярного мышечного слоя желудка.

Сужение желудка в виде песочных часов выступает одним из косвенных симптомов, указывающих на наличие язвы желудка. Этот симптом складывается из явлений спазматического характера в зависимости от повышенной нервной возбудимости вообще и желудка в особенности. К таким явлениям относится спастическое втяжение большой кривизны, при этом возникающая складка как бы указывает на локализацию язвы на малой кривизне, на которой против спастической волны выявляется болевая точка.

В выраженных случаях спастическая волна может приводить к формированию фигуры желудка в виде песочных часов. Спастические «песочные часы», в отличие от истинных рубцовых «песочных часов», существуют непостоянно и, как правило, исчезают к концу опорожнения желудка или после приема антиспазматических средств (атропин, папаверин).

Эпидемиология

Возраст: преимущественно зрелый и пожилой

Признак распространенности: Редко

Ахлоргидрия

Не выявлено различий в поле и расе пациентов. Многие исследования указывают на увеличение частоты ахлоргидрии у пожилых пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями или симптомами. Согласно имеющимся исследованиям (Сегал и др.), из 1590 пациентов, частота ахлоргидрии составила 19% на пятом десятилетии жизни и 69% на восьмом десятилетии жизни. Увеличение выявления АХГ было связано с повышением частоты возникновения рака желудка в этом возрасте. Эти результаты можно объяснить более высокой распространенностью хеликобактерной инфекции у людей старшего возраста.

Гастроптоз встречается в основном у женщин молодого возраста.

Факторы и группы риска

Ахлоргидрия:

— пожилой возраст;

— хроническая хеликобактерная инфекция;

— шунтирование желудка;

— длительный прием ИПП;

— сахарный диабет;

— аутоиммунные заболевания щитовидной железы.

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Основной признак заболевания – диарея, вызванная плохо переваренной пищей, отсутствием или нехваткой соляной кислоты, процессами брожения пищи в кишечнике и избыточным бактериальным ростом в кишечнике.

Гастроптоз

При первой и второй степени опущения желудка клинические проявления, как правило, отсутствуют. В некоторых случаях у пациентов отмечаются ощущение тяжести в области желудка или ноющие боли в верхней половине живота. Боли могут появляться после бега или прыжков, в результате которых связки желудка растягиваются. Такие болевые ощущения обычно быстро проходят.

У больных с конституциональным опущением желудка, как правило, наблюдаются сопутствующие опущения кишечника или почек, сопровождающиеся запорами и болями в поясничной области; часто имеют место жалобы невротического характера.

В некоторых случаях через переднюю брюшную стенку получается прощупать нижнюю поверхность желудка и привратник (место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку). Визуально у больных отмечается отвислый живот (если живот подтянуть, боль уменьшается или исчезает).

Диагностика

Ахлоргидрия

1. pH-метрия инструментальная со стимуляцией (см. раздел «Лабораторная диагностика»).

Внутрижелудочное однократное измерение рН при эндоскопии с помощью специального электрода может быть ценным методом скрининга ахлоргидрии. Пациенты со стабильным начальным рН > 4.0 должны пройти тест со стимуляцией пентагастрином, так как более чем у 50% из них в дальнейшем диагностируется гипо- или ахлоргидрия.

Фракционный метод с использованием рН-метра и/или химических индикаторов рН может быть не менее ценным при отсутствии специальных эндоскопических электродов.

3. УЗИ щитовидной железы и поджелудочной железы.

Гастроптоз

Рентгеноскопическое исследование с контрастированием барием выявляет:

— растянутый, удлиненный желудок;

— опущение границ желудка;

— скопление в желудке контрастного вещества;

— снижение двигательной активности желудка – гипотонию.

Сужение желудка в виде песочных часов является у взрослых эндоскопической или рентгенологической находкой при проведении обследования на предмет язвенной болезни желудка и/или пилоростеноза.

Лабораторная диагностика

Ахлоргидрия

I. Лабораторными критериями у взрослых считаются указанные ниже показатели, полученные при максимальной стимуляции желудочной секреции, когда инициируется до 90% массы париетальных клеток. С этой целью подкожно применяется гастрин (2 мкг/кг), его синтетический аналог пентагастрин или пентавлон (6 мкг/кг).

Для дифференциации истинной и функциональной ахлоргидрии также можно использовать максимальную гистаминовую стимуляцию.

1. рН > 5,09 у мужчин и pH>6,81 у женщин при измерении пиковой секреции (PAO).

Дифференциальный диагноз

Ахлоргидрию следует дифференцировать от:

— диспепсии;

— випомы;

— действия ИПП;

— пернициозной анемии.

Гастроптоз дифференцируют от острого расширения желудка

Сужение желудка в виде песочных часов дифференцируют от:

— пилоростеноза (врожденного и приобретенного) и пилороспазма;

— язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

— деформации желудка в виде песочных часов.

Осложнения

Лечение

Ахлоргидрия

Диета: стол №1 по Певзнеру. Возможно использование специальных смесей с целью предотвращения или коррекции при синдроме избыточного бактериального роста.

Медикаментозная терапия (направлена на лечение основного заболевания и/или является заместительной):

5. Ахлоргидрию, возникшую в результате длительного использования ИПП, можно лечить путем снижения дозы или отмены ИПП.

6. Заместительная терапия (исследования неоднозначны): ацидин-пепсин, креон (для улучшение переваривания в других отделах желудочно-кишечного тракта).

Сужение желудка в виде песочных часов

Лечение основного заболевания (язвенная болезнь желудка, пилоростеноз, пилороспазм). В случаях невротической этиологии процесса рекомендуется дробное питание и применение спазмолитиков и/или анксиолитиков, антидепрессантов.

Госпитализация

Профилактика

Ахлоргидрия:

1. Своевременное выявление и лечение заболеваний, приводящих (ассоциированных) к ахлоргидрии.

2. Обоснованное назначение ИПП.

Гастроптоз: ЛФК во время беременности.

Сужение желудка в виде песочных часов: выявление и лечение ассоциированных заболеваний.