холод агглютинация что это

Холодовые агглютинины. Анализ на холодовые агглютинины.

1. Что такое анализ на холодовые агглютинины?

Анализ на холодовые агглютинины – это анализ крови, при котором измеряется содержание этих антител в организме. Холодовые агглютинины вырабатываются нашим организмом в ответ на инфекцию. Они заставляют красные кровяные тельца собираться вместе при низких температурах. У здоровых людей, как правило, низкий уровень холодовых антител в крови. Но лимфома и некоторые инфекции (атипичная пневмония) повышают уровень холодовых агглютининов.

Немного повышенный уровень холодовых агглютининов обычно не причиняет серьёзных проблем. Иногда холодовые агглютинины собирают красные кровяные тельца в группы, которые застревают в сосудах расположенных близко к охлаждаемой коже. Это может привести к побледнению кожи и онемению. В запущенных случаях (при крайне продолжительном переохлаждении) это может привести к гангрене.

Зачем измерять холодовые агглютинины?

Анализ на холодовые агглютинины делается для того, чтобы:

2. Как подготовиться и как проводится анализ?

Как подготовиться к анализу на холодовые агглютинины?

Перед анализом на холодовые антитела не требуется готовиться.

Как проводится анализ на холодовые агглютинины?

Уровень холодовых антител измеряется после взятия крови из вены. Забор крови проводится по стандартной процедуре.

3. Каковы риски и что может повлиять на анализ?

Каковы риски анализа на холодовые агглютинины?

Возможные риски анализа крови на холодовые антитела могут быть связаны только с самим забором крови. В частности, появление синяков на месте пункции и воспаление вены (флебит). Тёплые компрессы по нескольку раз в день избавят вас от флебита. Если вы принимаете разжижающие кровь препараты, то возможно кровотечение в месте пункции.

Что может помешать анализу на холодовые агглютинины?

Результат анализа на холодовые агглютинины будет неточным, если вы принимаете антибиотики, особенно пенициллин и цефалоспорин.

О чём стоит знать?

Более половины людей, страдающих от атипичной пневмонии, имеют высокий уровень холодовых антител. Тем не менее для диагностики атипичной пневмонии чаще проводят другие более надёжные тесты.

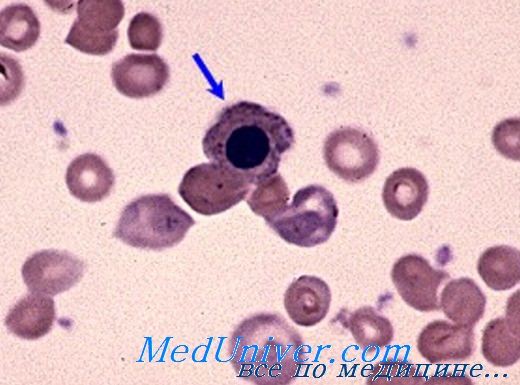

Если связанные красные кровяные тельца находят во время общего анализа крови, то доктор может потребовать проведения анализа на холодовые агглютинины.

Группу крови сложнее определить при высоком уровне агглютинина.

Если у человека наблюдается высокое содержание холодовых агглютининов, при этом он не подвергался воздействию низких температур, то ему необходимо держать себя в тепле. Высокий уровень холодовых агглютининов может привести к анемии, обморожению или болезни Рейно.

Холод агглютинация что это

Аутоиммунная гемолитическая анемия с холодовыми антителами или болезнь с холодовыми гемагглютининами была описана уже в 1900 г. как анемия хронического течения, при которой, на холоде, развиваются синдром Raynaud и повторные приступы острого гемолиза. Значительно позже болезнь получила четкое клиническое описание, однако, без биологической характеристики, причем в постановке диагноза все авторы ориентируются явлением Raynaud.

Лишь после 1950 г, было дано определение гемолитической болезни с холодовыми антителами, которую немецкие авторы назвали «Kalteag-glutininkrankheit» (Schubothe). Дальнейшие наблюдения вскрыли новые аспекты; так, к 1960 г. уже была известна серологическая характеристика, в результате отделения Холодовых аутоагглютининов и аутогемолизинов и определения их как полные и неполные аутоантитела (Van Loghemm и сотр., Dacie, Wiener и сотр.), когда было сформулировано понятие «болезнь с холодовыми агглютининами» (Evans и сотр., Leddy).

Однако показатель частоты этого заболевания меньше и составляет примерно 7% всех случаев аутоиммунной гемолитической анемии.

С этиологической точки зрения различаются генуинные и вторичные формы при аутоиммунных заболеваниях или лимфопролиферации, равно как и при видах с тепловыми антителами. Генуинная форма преобладает у взрослых — старше 40 лет, в то время как среди детей и подростков почти не наблюдается.

Тем не менее в статистике Dacie значится большое число случаев у лиц в возрасте от 30 до 40 лет. Формы с Холодовыми агглютининами после вирусной пневмонии или за счет микоплазмы чаще отмечаются от 30 до 45 лет; даже и у лиц младше 20 лет, но реже как вторичное явление после других болезней. Распределение па полу видимо одинаковое, все же по данным отдельных статистик заболевание преобладает среди мужчин.

Подобно форме с тепловыми антителами, заболевание с холодовыми антителами чаще носит характер вторичной болезни.

Частота развития холодовых агглютининов после вирусной пневмонии весьма велика, достигая 25% случаев, однако показатель титра занижен до 1/32. Гемолитическая болезнь, развивающаяся при титре более 1/64 отмечается лишь у 6,3% выздоравливающих (Pirosky). У детей, после инфекции цитомегаловирусом, отмечаются случаи преходящего гемолиза, который, однако, в условиях иммунодефицита, может превратиться в постоянное явление за счет стойкости вируса в организме (Zuelzer и сотр.).

Редкие случаи, в принципе с преходящим гемолизом, отмечаются при вирусном гепатите за счет вируса В, при этом гемолитическая желтуха определяется по синдрому анемии. Гемолитическая анемия с Холодовыми антителами также может сопутствовать хроническому гепатиту, циррозу или развиться при маллярии и трипаносомиазе. При инфекционном мононуклеозе выявляется весьма редко за счет холодовых агглютининов особого характера, в 1—5% случаев, причем в основном среди выздоравливающих (Wollheim и Williams).

При болезни Вальденштрема гемолиз за счет холодовых антител обусловливает хронический гемолитический синдром, сопровождающий лимфопролиферацию, в течение всего периода этого процесса. В отдельных случаях расплавление крови сопутствует пурпурному синдрому с криоглобулинами, при котором дисглобулинемия с гипергаммаглобулинемией поликлонусного вида, за счет реактивной лимфопролиферации с самопродлением (Брукнер и Берчану, Пировский).

При некоторых обстоятельствах инфильтраты лимфопролиферации трудно отличаются, что осложняет дифференциацию первичной болезни Вальденштрема с моноклонусной компонентой, от поликлонусной реактивной лимфопролиферации.

При иных злокачественных лимфопролиферациях, которым сопутствует или предшествует лишь в размере 3% случаев, следовательно значительно реже, чем формы с холодовыми антителами, в течение какого-то определенного периода они носят генуинный характер гемолитической анемии с холодовыми антителами, первичной формы. Иногда, спустя многие годы, появляются признаки злокачественной лимфопролиферации, ЛС, и реже ХЛЛ или PC.

Клинические признаки аутоиммунной гемолитической анемии с холодовыми антителами в большинстве случаев напоминают хроническую гемолитическую анемию с периодами тяжелого обострения, при том частые лишь в холодные времена года, когда развиваются приступы пароксизмального гемолиза. В теплые периоды года признаки гемолиза и анемии умеренные или минимальные, отмечаются наличие поджелтушного состояния, окрашенная уробилином моча при общем хорошем состоянии; сплено- и гепатомегалия определяются реже, чем при гемолитической анемии с тепловыми антителами.

Основные признаки, привлекающие внимание, появляются в период расплавления крови под влиянием холода, в том числе:

1) синдром Raynaud с акроасфиксией конечностей — рук, пальцев, ног, ушей, носа;

2) гемоглобинурия пароксизмального, драматического характера, с ознобом, повышением температуры, болевым ощущением в мышцах, шоковым состоянием, при этом красные кровяные тельца чрезмерно уменьшаются, примерно до 1 млн.; после 2—3-дневной гемоглобинурии развивается гемосидерурия, которая может продолжаться еще несколько дней после прекращения гемолитического приступа. В период приступа акроасфиксия конечностей усугубляется синюхой, болезненным отеком и даже, обычно ограниченной гангреной.

В отдельных случаях явление акроасфиксии с синдромом Raynaud обусловлено, в основном, не процессом агглютинации гематий, а выпадением криоглобулинов при синдроме криопатии, наличие которого совмещается с синдромом гемолитической анемии с холодовыми антителами. Иногда эти два синдрома сопутствуют другому аутоимуному заболеванию, такому как РКВ, ХЭЛ, либо острому или хроническом синдроме лимфопролиферации.

Бывают случаи со слабыми клиническими симптомами хронического гемолиза или даже безсимптомного течения с развитием единичных приступов синдрома Raynaud или только гемоглобинурии и гемосидерурии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Когда кровь пострадавших людей подвергается воздействию низких температур (от 32 ° F (0 ° C; 273 K) до 50 ° F (10 ° C; 283 K)), определенные белки, которые обычно атакуют бактерии (антитела IgM), присоединяются к красной крови. клетки и связывают их вместе в комки (агглютинация). В конечном итоге это приводит к преждевременному разрушению эритроцитов (гемолизу), что приводит к анемии и другим связанным признакам и симптомам.

Болезнь холодовых агглютининов может быть первичной (причина неизвестна) или вторичной из-за основного состояния, такого как инфекция, другое аутоиммунное заболевание или определенные виды рака. Лечение зависит от многих факторов, включая серьезность состояния, признаки и симптомы, присутствующие у каждого человека, и первопричину.

Болезнь холодовых агглютининов была впервые описана в 1957 году.

СОДЕРЖАНИЕ

Признаки и симптомы

У большинства людей с ИБС наблюдаются симптомы гемолитической анемии (разрушение эритроцитов, вызывающее низкий уровень эритроцитов). Однако количество симптомов и их тяжесть могут зависеть от степени тяжести анемии. Признаки и симптомы гемолитической анемии могут включать:

Другие признаки и симптомы ИБС могут включать увеличение селезенки ( спленомегалия ) и пятнистое изменение цвета кожи ( livedo reticularis ).

Причина

Болезнь холодовых агглютининов может быть первичной (причина неизвестна) или вторичной (результат другой патологии / вызванная основным заболеванием).

Первичная болезнь холодовых агглютининов

Первичная болезнь холодовых агглютининов возникает после пятого десятилетия жизни и достигает пика распространенности в возрасте 70-80 лет.

Вторичная болезнь холодовых агглютининов

Наследование

Болезнь холодовых агглютининов не является наследственным заболеванием. Он обозначается как первичный (неизвестная причина) или вторичный (связанный с другим заболеванием или вызванный им). В некоторых случаях холодовой агглютинин может быть многофакторным, что означает, что взаимодействие нескольких факторов окружающей среды и генов, вероятно, предрасполагает человека к развитию этого состояния. Однако, насколько нам известно, гены, вызывающие заболевание, не были идентифицированы, и о семейных случаях не сообщалось.

Патофизиология

У всех людей есть циркулирующие антитела, направленные против эритроцитов, но их концентрации часто слишком низки, чтобы вызвать заболевание ( титры ниже 64 при 4 ° C). У людей с болезнью холодовых агглютининов эти антитела находятся в гораздо более высоких концентрациях (титры более 1000 при 4 ° C).

Диагностика

В нескольких отчетах о случаях успешного лечения людей, которые не реагируют на перечисленные выше методы лечения, сообщалось о нескольких возможных методах лечения.

Однако необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем можно будет определить безопасность и эффективность этих методов лечения.

Прогноз

Эпидемиология

Первичная болезнь холодовых агглютининов

История

Холодная гемагглютинация была впервые описана Ландштейнером в 1903 году и обнаружена у людей в 1918 году. Связь холодной гемагглютинации с гемолизом была описана в 1937 году Розенталем и Кортеном. В течение 1960-х Дейси и Шуботе опубликовали систематические описания 16 пациентов с ИБС. Аутоантитела, отвечающие за гемагглютинацию при низких температурах, холодовые агглютинины (ХА), могут быть обнаружены в сыворотках здоровых людей, а также у пациентов с АИГА реактивного типа. КА связываются с поверхностными антигенами эритроцитов при оптимуме температуры 0–4 ° C. В отличие от поликлональных КА у здоровых людей, моноклональные КА часто имеют высокую тепловую амплитуду, что способствует их патогенности при температурах, приближающихся к 37 ° C.

Связывание CA вызывает агглютинацию эритроцитов, а комплекс антиген-антитело вызывает активацию комплемента (C) и гемолиз. Существенными клиническими проявлениями первичной ИБС являются гемолитическая анемия и симптомы нарушения кровообращения, вызванные простудой. Однако точные оценки тяжести анемии и частоты симптомов простуды не были предоставлены до последних лет.

Холод агглютинация что это

Лабораторное исследование, направленное на выявление аутоантител, вызывающих агглютинацию и гемолиз эритроцитов при низких температурах.

Холодовые агглютинины, исследование полных холодовых агглютининов.

Cold agglutinins blood test, Cold Autoantibodies, Cold-Reacting Antibodies.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

Общая информация об исследовании

Аутоиммунные гемолитические анемии (АИГА) возникают в результате срыва вследствие ряда причин иммунологической толерантности и выработки антител против собственных эритроцитов. Различают тепловые и холодовые аутоантитела. Тепловые наиболее эффективно связываются с эритроцитарными антигенами при температуре 37 °С, а холодовые – при 4-18 °С. В зависимости от эффекта, который аутоантитела оказывают на эритроциты в пробирке, выделяют гемолизины (разрушают клетки) и агглютинины (вызывают склеивание эритроцитов между собой).

Аутоиммунная гемолитическая анемия с холодовыми агглютининами – относительно редкая форма иммунных гемолитических анемий (по некоторым данным, 20% всех случаев АИГА). Может быть как идиопатической (причина возникновения неизвестна), так и симптоматической. Идиопатический вариант чаще встречается у лиц пожилого и старческого возраста (60-80 лет), в то время как симптоматический может возникать в детском и юношеском возрасте, осложняя течение микоплазменной пневмонии, инфекционного мононуклеоза, легионеллеза, а также системных аутоиммунных заболеваний (системная красная волчанка, ревматоидный артрит). У пожилых людей АИГА с холодовыми агглютининами часто ассоциирована с лимфопролиферативными заболеваниями, такими как хронический лимфолейкоз и макроглобулинемия Вальденстрема.

В качестве лабораторного маркера аутоиммунного гемолиза, обусловленного холодовыми агглютининами, целесообразно использовать выявление в сыворотке крови пациента антител, приводящих к агглютинации эритроцитов в процессе инкубации при низких температурах.

Современным методом постановки теста на холодовые агглютинины является реакция агглютинации в геле. В микропробирки, содержащие нейтральный гель, добавляют взвесь донорских эритроцитов. Затем добавляют исследуемую сыворотку и инкубируют при температуре 2-8 °С. При наличии в исследуемой сыворотке холодовых агглютининов в процессе инкубации при низких температурах они связываются с эритроцитами и вызывают их агглютинацию. Оценка результата теста производится после центрифугирования, в процессе которого происходит разделение агглютинированных и неагглютинированных эритроцитов. Неагглютинированные эритроциты имеют размер, сравнимый с размером частиц геля, и свободно проходят сквозь них под действием центробежной силы, формируя на дне микропробирки компактный осадок красного цвета, а агглютинированные эритроциты ввиду больших размеров задерживаются на поверхности геля или в его толще.

Для чего используется исследование?

Когда назначается исследование?

Что означают результаты?

Референсные значения: не обнаружены.

Что может влиять на результат?

Иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях

Кто назначает исследование?

Гематолог, терапевт, врач общей практики, ревматолог, педиатр.

Williams Hematology. 9th edition. By: Kenneth Kaushansky, Marshall Lichtman, Josef Prchal, Marcel M. Levi, Oliver Press, Linda Burns, Michael Caligiuri. McGraw-Hill Education, 2016. Pages 835-836.

A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests, 9th Edition, by Frances Fischbach, Marshall B. Dunning III. Wolters Kluwer Health, 2015. Pages 697-698.

Холод агглютинация что это

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия

Влияние холодовой агглютинации эритроцитов на результаты общего анализа крови

Журнал: Лабораторная служба. 2017;6(2): 49-50

Мининкова А. И. Влияние холодовой агглютинации эритроцитов на результаты общего анализа крови. Лабораторная служба. 2017;6(2):49-50.

Mininkova A I. The influence of cold agglutination on the complete blood cell count. Laboratory Service. 2017;6(2):49-50.

https://doi.org/10.17116/labs20176249-50

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия

В практике клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) нередко возникают спорные ситуации, связанные с проведением общего анализа крови. Знание методов измерения гематологических анализаторов, использование дополнительных параметров контроля работы приборов позволяют лаборатории избежать выдачи ложных результатов. Приводим одно из таких наблюдений.

В КДЛ ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина доставлена на консультацию пробирка с венозной кровью пациента, наблюдающегося в Московском гематологическом центре, находящемся на территории больницы. У больного взята венозная кровь с использованием системы взятия крови BD Vacutainer («Becton Dickinson», США) с К2-ЭДТА. При исследовании пробы на гематологическом анализаторе ADVIA 2120i фирмы «Siemens» получены результаты, свидетельствующие о резком угнетении красного кровяного ростка. Концентрация эритроцитов составляет 0,96∙10 12 /л при норме от 4,0∙10 12 /л. Однако расчетные показатели среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH) и средней концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС) представляют собой невероятные цифры, 100,8 пг и 1066 г/л соответственно (референсные интервалы для МСН=27—31 пг, МСНС=310—380 г/л). Это может говорить о нарушении в работе прибора. Проверить данный факт помогают дополнительные параметры анализатора ADVIA 2120i, измеренные напрямую оптическим способом, показатели среднего содержания гемоглобина в эритроците (CH) и средней концентрации гемоглобина в эритроците (СНСМ). Величины данных параметров у пациента 31,8 пг и 340 г/л соответственно, что не отличается от нормы (референсные интервалы для СН=27—31 пг, СНСМ=310—380 г/л). На основе этих наблюдений можно сделать вывод об адекватности работы прибора и особенности образца крови. Одна из причин резкого увеличения МСНС может быть холодовая агглютинация эритроцитов. Для подтверждения влияния температурного фактора на красную кровь пробирку поместили на 10 мин в термостат, нагретый до 37 °C. Наблюдали восстановление красного ростка крови и увеличение количества лейкоцитов, видимо, попадающих внутрь эритроцитарных агрегатов. Результаты продемонстрированы в таблице. Таким образом, холодовая природа снижения концентрации эритроцитов у данного пациента подтверждена.

С целью сравнения работы двух гематологических анализаторов при данной патологии эта же проба пациента до инкубирования в термостате повторно исследована на гематологическом приборе Pentra XL 80 («Horiba», Франция). Полученные результаты совпадают с данными общего анализа крови, определенными на гематологическом анализаторе ADVIA 2120i фирмы «Siemens» после нагревания в термостате при температуре 37 °C в течение 10 мин (см. таблицу). Данное явление можно объяснить различием в температуре реакционных камер и времени прохождения реакции двух приборов. На гематологическом приборе ADVIA 2120i камера, в которой измеряются эритроциты, нагревается до 32 °C, а в анализаторе Pentra XL 80 — до 35 °C. Время анализа составляет 30 с на ADVIA 2120i и 45 с на Pentra XL 80. Такой разницы в условиях прохождения реакции достаточно для деактивации холодовых агглютининов.

Данный больной с 2012 г. состоит на учете в Московском гематологическом центре с диагнозом: медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия с присутствием холодовых агглютининов. Холодовые агглютинины — это антитела, вызывающие агрегацию эритроцитов при воздействии низких температур. При температуре ниже 37 °C на поверхности эритроцитов фиксируются активированные агглютинины, агрегируя эритроциты друг с другом. При повышении температуры агглютинины, как правило, теряют свою активность и отделяются от эритроцитов. Однако существуют холодовые агглютинины, активные в широком диапазоне температур.

Таким образом, при снижении концентрации эритроцитов и резком увеличении показателя МСНС необходимо повторно исследовать кровь после инкубации в термостате при 37 °C в течение 10 мин или измерить данную пробу на другом гематологическом анализаторе с отличающимися условиями реакции. Если данные манипуляции не помогают, пациенту необходимо пересдать венозную кровь и доставить пробирку в лабораторию в условиях постоянного нагревания до температуры тела, не допуская охлаждения. Это позволит избежать ошибки при проведении общего анализа крови.