хемофобия что это такое

Что такое фобия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Федотова Ильи Андреевича, психотерапевта со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Фобия (от греч. phуbos — страх) — навязчивые неадекватные переживания страхов конкретного содержания, охватывающих субъекта в определенной (фобической) обстановке и сопровождающихся вегетативными дисфункциями. [3]

Специфические фобии — это боязнь перед конкретными объектами. Чаще всего такими объектами становятся различные насекомые, пауки, змеи, животные или отдельные люди. [1] Но не всегда специфические фобии могут каcаться только объектов: это может быть и некоторое действие или явление, связанное и риском для здоровья или жизни. Для одних людей специфической фобией может оказаться полет на самолете, для других — поездка в лифте, подъем на высокую обзорную башню. Для многих индивидов характерна боязнь крови, от вида которой человек может потерять сознание.

Попадание в ситуации или в одно пространство с объектами специфических фобий может вызвать повышенную тревожность, паническую атаку, как при агорафобии и социофобии. [5] Страхи как одна из форм тревожного расстройства появляются очень рано, в детском возрасте. Чтобы с уверенностью классифицировать фобию как специфическую, нужно проследить несколько характерных признаков. Первая — это частота проявления: если человек каждый день избегает объекта фобии или его присутствие приносит некоторое страдание. Вторая — необоснованность: нет явных причин для страха перед объектом, действием или явлением.

Причин возникновения специфических фобий много. В большинстве случаев имеет место некая стрессовая ситуация в детстве, которая повлияла на дальнейшее представление человека об объекте или явлении. Но конкретно определенных факторов, провоцирующих страхи, не существует. В корне проблемы могут быть семейные истоки, культурные, связанные с неприятными событиями. Также случается так, что в роду кто-то имел специфическую фобию, и она передается по наследству. Большинство фобий активно развиваются в подростковом возрасте и без комплексной психологической помощи сопровождают человека на всех этапах жизни, иногда до глубокой старости.

Симптомы фобии

Как и каждое заболевание, фобии сопровождаются целым рядом симптомов, которые могут проявляться как в комплексе, так и выборочно, в зависимости от эмоциональных и психологических особенностей индивида.

Чаще всего люди, страдающие от специфических фобий, стараются избежать их влияния на себя. Но бывает и так, что избежать контакта практически невозможно. К наиболее распространенным симптомам специфических фобий относятся: [2]

Также симптомы специфических, или как их еще называют, изолированных фобий проявляются в боязни заболеть неизлечимой или тяжелой болезнью. Иногда объекты специфических фобий посещают своих «жертв» во время сновидений.

С недавнего времени одним из симптомов специфических фобий стал страх заболеть СПИДом, что связано с высоким уровнем распространенности вируса во всем мире.

Патогенез фобии

В процессе возникновения и развития очень важное значение имеют несколько факторов.

Расстройства, связанные с возникновением специфических фобий, могут начаться в раннем детском возрасте. Основной критерий, определяющий развитие болезни, это страх, который зарождается в контексте конкретной ситуации.

Синдром специфических фобий являет собой совокупность страха в ожидании фактора самой фобии, поведения, избегания объекта страха и тревожного состояния, что может повлечь приступ панической атаки.

Классификация и стадии развития фобии

Фобия как расстройство и заболевание поддается классификации и типизации. Ниже приведены основные группы фобий по Б. Д. Карварсарскому. [4]

В более упрощенном варианте фобии условно можно разделить на три группы: детские, подростковые и родительские.

Фобической реакции можно «научиться». Когда человек постоянно видит, как его близкие панически боятся пауков или собак, у него также появится страх перед ними. Похвала или упрек могут способствовать формированию фобии.

Если ребенка хвалят за то, что он держится вдали от собак, и упрекают за то, что он их гладит, то существует большая вероятность формирования страха перед животными.

Со временем небольшая фобия превращается в угрожающую, что влечет за собой панический страх перед объектом боязни. Чаще всего это страх логически необоснован.

Осложнения фобии

Фобические тревожные расстройства могут осложняться при отсутствии комплексного подхода в лечении пациента. Они могут касаться как физиологического, так и психоэмоционального состояния человека.

Во время панической атаки сердце бьется учащенно, что очень негативно сказывается на общем состоянии организма и нервной системы человека. Это может спровоцировать инфарктное состояние или сердечные приступы. Надпочечники работают усиленно, вырабатывая гормоны стресса, что негативно сказывается на состоянии мышечных, костных тканей и вредит иммунной системе.

При осложнениях фобий могут наблюдаться негативные изменения в органах пищеварения, поскольку во время стресса нарушается их работа. Повышенное пото- и слюноотделение тоже пагубно сказывается на общем состоянии организма.

Длительно сохраняющееся чувство повышенной тревожности способно ухудшить качество жизни человека, негативно повлиять на состояние его здоровья, мешать адаптации в обществе. Одними из сложных последствий данного состояния являются замкнутость, депрессия и социальная изоляция. Иногда фобии способны привести к более печальным последствиям, таким как затяжная депрессия или невротическое развитие личности.

Диагностика фобии

Диагностировать специфические фобии и страхи у ребенка или взрослого человека может практикующий психолог или психиатр. Опираясь на жалобы пациента, доктор собирает услышанные данные в состав анамнеза и делает медицинское заключение касаемо общей картины заболевания. [6]

Чтобы правильно поставить диагноз, к вопросу нужно подходить комплексно, не ограничиваясь единым аспектом вывода врача. Неправильный диагноз или халатное отношение способны привести к печальным последствиям.

При диагностировании специфических фобий следует обратить внимание на психические и психологические методы: наблюдение, опрос, тестирование, исследование, анкетирование и др.

Обязательное условие для постановки диагноза — состояние больного не должно объясняться другими расстройствами. Если человек боится чего-нибудь, это еще не значит, что у него фобия.

Лечение фобии

Психотерапевтическое лечение

Как и другие психические расстройства, специфические фобии поддаются лечению опытными специалистами в области психиатрии и психологии. Но только квалифицированный и опытный врач может разобраться в проблеме и назначить методику медикаментозного и терапевтического лечения.

Наиболее распространены два способа лечения специфических фобий: психотерапия и медикаментозное лечение.

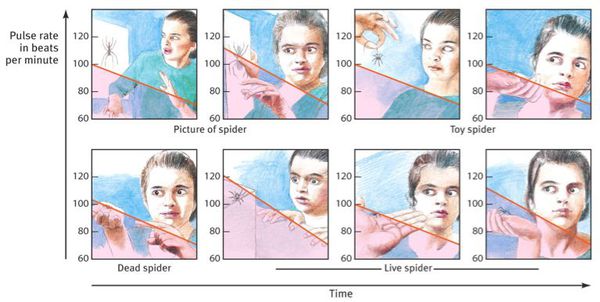

Первый способ назначается в тех случаях, когда требуется применение когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). [7] Во время терапевтического процесса лечащий врач сталкивает пациента с объектом его фобии (экспозиция), тем самым внося коррекцию в ощущения и мысли лечащегося. В целом данный подход меняет реакцию пациента на объект страха.

Также применяется техника конфронтации, что в таких случаях не менее эффективно. Также часто применяется метод десенсибилизации, что представляет собой постепенное предъявление пациенту объекта его фобии и корректируется отношение к ним.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение специфических фобий назначается в более сложных случаях. [8] Самыми распространенными лекарственными препаратами для лечения фобий являются:

Многим людям помогают различные способы релаксации, но все методы лечения — без исключений — должны проходить под присмотром квалифицированного доктора. А поскольку большинство фобий усиливаются в течение некоторого времени, следует незамедлительно обратиться за помощью к специалистам.

Прогноз. Профилактика

Прогноз фобий обычно зависит от нескольких факторов: выраженность соответствующих симптомов, наличие сопутствующих заболеваний. Вероятность выздоровления высокая только в том случае, если страхи и фобии развивались на фундаменте личностных и эмоциональных аспектов, а не психических патологических процессов.

В каждом отдельно взятом случае нужно подходить к вопросу прогноза и профилактики строго индивидуально, без обобщения. Прогноз в каждом случае напрямую зависит от нозологической формы: фобии могут либо исчезать, либо постепенно компенсироваться, либо, напротив, прогрессировать (в основном в рамках различных форм обсессивно-компульсивного расстройства). [9] [10]

Основные меры профилактики должны основываться на психическом и эмоциональном фоне не только самого гипотетического пациента, но и его близких, родственников. Они должны проявить понимание и заботу.

Для того чтобы выяснить проблему, нельзя стыдить человека за его страхи и трусость. В некоторых ситуациях, где возможен контакт с явлением или объектом фобии, необходимо поддержать человека и высказать свою уверенность в его смелости.

Здесь также будет уместен вышеупомянутый метод десенсибилизации, который основан на привыкании к объекту страха.

Хемофобия: чем опасна страсть ко всему «натуральному»

Что такое хемофобия?

В изначальном смысле – психическое расстройство, при котором человек полностью отвергает всё ненатуральное и химическое. Хемофоб впадает в панику от одной мысли о том, что придётся воспользоваться бытовой химией или съесть йогурт с ароматизаторами.

Сейчас это слово чаще используют для того, чтобы описать общую тенденцию в мире: люди предпочитают натуральные продукты даже в тех случаях, когда синтетическое вещество и качественней, и безопасней.

А чем плохи натуральные продукты?

Дело в том, что хемофобия развивается из логической ошибки: всё, что сделала природа – это хорошо; всё, что сделал человек – плохо. Но это не так. Природа создаёт болезни, человек – «химические» лекарства. Природа создаёт паразитов в продуктах, человек – защиту от них.

Миф о пользе всего натурального приводит к тому, что реальные достижения науки недооцениваются, а на все изобретения человечества смотрят с недоверием. В то время как польза или вред вещества всегда зависят от его свойств и от того, как его используют. А не от того, выделили его из растения или получили в пробирке.

Мышьяк, ртуть и формальдегид – полностью природные вещества. Пенициллин создал человек.

Почему у химии такая плохая репутация?

В истории было немало случаев, когда её достижения действительно шли во вред: техногенные катастрофы на химических предприятиях, массовые отравления инсектицидами, распространение плохо изученных и опасных лекарств.

Сейчас о любом препарате, пестициде или красителе можно найти информацию, посмотреть доказательства безопасности. Но страх никуда не ушёл.

Чем опасна хемофобия?

Вот несколько её последствий, которые мы видим уже сейчас:

Американский совет по науке и здравоохранению сообщил, что из-за распространения хемофобии люди проявляют всё больше тревоги.

А ещё они начинают бороться с несуществующими проблемами, забывая о настоящих. Например, отказываться от «химических» солнцезащитных кремов. Хотя они полностью безопасны, а вот ультрафиолет – одна из главных причин рака кожи.

Страх перед «ненатуральным» уже привёл к запретам на производство ГМО-продукции в некоторых странах. Хотя их безопасность доказана сотнями независимых исследований, а без этой технологии в будущем человечество может буквально начать голодать.

«Натуральные» БАДы вместо «химических» лекарств, органические яблоки в 5 раз дороже обычных; «био» мусорные пакеты, которые на самом деле сделаны из обычного пластика – всё это просто стремление нажиться на чужой хемофобии.

Что в итоге?

Хемофобия иррациональна – в основе этого страха лежат когнитивные искажения, а не факты. Более того, она может быть куда опасней «страшной» химии. Например, в ситуациях, когда люди полностью отказываются от морепродуктов из страха перед ртутью. В результате они недополучают важные питательные вещества для мозга и сердца, и причиняют себе больше вреда, чем пользы.

Вестник РАН, 2020, T. 90, № 4, стр. 353-358

ЗЕЛЁНАЯ ХИМИЯ И ХЕМОФОБИЯ

a Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Москва, Россия

b Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН

Москва, Россия

Поступила в редакцию 30.11.2019

После доработки 09.01.2020

Принята к публикации 20.01.2020

Проблема хемофобии обусловлена всё возрастающей химической нагрузкой на окружающую среду, с одной стороны, и недостаточным уровнем химической грамотности населения – с другой. В статье, подготовленной по материалам доклада на научной сессии Общего собрания членов РАН 14 ноября 2019 г., приводятся данные социологических исследований, раскрывающие отношение к химии в различных странах. Эффективным средством преодоления хемофобии и её разновидности – агрохемофобии может стать зелёная химия. Это не новое неизвестное ранее направление. Скорее, компактная формулировка принципов мышления хорошо подготовленного и социально ответственного химика – учёного или технолога. Последний тезис подтверждается активным практическим использованием подходов зелёной химии промышленностью, в том числе российской. Однако не только бизнес-сообщество, но и политики самого высокого уровня стараются придерживаться этого способа мышления. Организацией Объединённых Наций отмечено, что зелёная химия – ключевое направление развития науки.

Организация Объединенных Наций провозгласила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов, подчёркивая, что ровно 150 лет назад, в 1869 г., великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою первую схему Периодической таблицы в журнале Русского химического общества [1]. Периодический закон Д.И. Менделеева, как и его графическая иллюстрация – Периодическая таблица химических элементов, расширил границы химии, прочно соединив все естественнонаучные, точные и гуманитарные представления о нашем меняющемся мире в единую целостную систему, указав направление движения научного познания. Всеобщий характер периодических процессов в природе открывает безграничные возможности их использования для изучения физических, биологических, астрономических проблем, эффективного решения задачи интеграции естественнонаучных знаний.

Мероприятия в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов значительно оживили интерес к химии, показав её значение для современного общества, и ярко продемонстрировали роль фундаментальной науки и естественнонаучного образования в достижении Целей устойчивого развития. Дома, одежда, пища, лекарства, да и сами люди существуют благодаря сложной совокупности химических превращений. Цемент и бетон – это химия, отбеливание и окрашивание тканей, даже натуральных, – это тоже химия, при росте любого растения протекают сложные процессы образования и деградации химических веществ, жизнь как таковая – цепь биохимических реакций. Естественно, у каждого разумного человека возникает вопрос: “Как можно не любить химию, если химия – это то, что представляет собой наш мир и мы сами?”. Тем не менее хемофобия – объективная реальность, и никакие мероприятия, которых было особенно много в Международный год Периодической таблицы химических элементов (они прошли в Конгрессе США, Европейском парламенте, во Франции, провозгласившей 2019-й годом химии, в нашей стране, где День российский науки проводился под знаком химии), не могут преодолеть эти страхи. Так что же такое хемофобия? Какие объективные причины способствовали её возникновению?

По нашему мнению, хемофобия (иррациональная боязнь химических соединений) связана с особенностями развития человеческой цивилизации, её прогрессом, при котором деятельность человека (в том числе направленная на совершенствование химической промышленности) стала оказывать значимое влияние на окружающий мир [2]. Современная эпоха даже получила новое название – антропоцен [3]. По различным оценкам, человек разумный появился на Земле около 70–100 тыс. лет назад. За это время из существа, приспосабливающегося к природным условиям, он превратился в мощную преобразующую силу, оказывающую давление на процессы в окружающей среде. Начавшаяся в XVIII в. промышленная революция, которая заключалась в массовом переходе от аграрного общества к индустриальному, сопровождалась урбанизацией и демографическими изменениями. Человек развернул масштабную деятельность, при этом остро встал вопрос о его влиянии на состояние биосферы и судьбу планеты. По образному выражению В.И. Вернадского, “человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой”. Это привело прежде всего к экспоненциальному росту численности народонаселения и, как следствие, к изменениям в окружающей среде: увеличению концентрации СО2, уменьшению биоразнообразия, нарушению циклов биогенных элементов – азота и фосфора. Повышая урожайность сельскохозяйственных культур, защищая их от вредителей, получая новые материалы и продукты, развивая транспорт, создавая медикаменты, человечество наносило непреднамеренный вред планете. В связи с этим в 1960–1970-е годы стали появляться научные работы, посвящённые исчерпаемости природных ресурсов и отрицательному влиянию человеческой деятельности на окружающую среду. По данным некоммерческих организаций Всемирный экологический след (Global Footprint Network) и Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund), на протяжении более чем 40 лет, начиная с 1970 г., потребление природных ресурсов превышало способность нашей планеты к их воспроизводству. Это породило дефицит биоёмкости – возможности экосистем Земли производить определённые биологические материалы и утилизировать отходы антропогенной деятельности. По оценкам экологов, в 2018 г. потребности человечества превосходили возможности природы в 1.5 раза. В 2019 г. ресурсы Земли, рассчитанные на год, были исчерпаны 29 июля. При сохранении данной тенденции для удовлетворения потребностей человечества к 2050 г. потребуется уже три планеты Земля.

Логическим продолжением накопления научных знаний стала концепция устойчивого развития, согласно которой экономическое и социальное развитие должно сочетаться с сохранением живой природы: защитой структуры, функций и разнообразия природных систем Земли. В научный обиход вошло понятие “планетарные границы” [4]. Это направление активно развивается последние 10 лет. Описано девять планетарных границ, в том числе изменение климата, потеря биоразнообразия, изменение экосистем суши [5]. Для большинства границ были установлены численные значения. Однако все попытки количественно определить пределы химического загрязнения и содержания аэрозолей в атмосфере пока результатов не дали [6]. Не удаётся вычислить, какое количество загрязняющих веществ может привести к необратимым изменениям в биосфере, какова судьба аэрозолей и каков предел их содержания в атмосфере, безопасный для планеты. Эту неопределённость, по нашему мнению, можно рассматривать как одну из причин расцвета хемофобии.

В марте 2019 г. на 4-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде в Найроби был представлен отчёт “Глобальная перспектива в области химических веществ – II: от устаревших методов к инновационным решениям”, основной вывод которого звучал так: “Глобальная цель по сведению к минимуму неблагоприятного воздействия химических веществ и отходов не будет достигнута к 2020 году. Эта задача может быть решена, но для этого требуются безотлагательные и более масштабные действия всех заинтересованных сторон по всему миру” [7].

Отметим, что в 2018 г. в мировом торговом обороте находилось от 40 000 до 60 000 промышленных химических веществ, причём на долю 6000 из них приходилось более 99% от общего объёма мирового рынка. Согласно данным Европейского агентства по окружающей среде за 2018 г., около 62% от общего объёма химических веществ, потреблённых в Европе в 2016 г., представляли опасность для здоровья. С 2000 по 2017 г. мировой производственный потенциал химической промышленности (за исключением фармацевтических препаратов) вырос почти в 2 раза – примерно с 1.2 до 2.3 млрд т. С учётом лекарственных средств совокупный объём продаж в 2017 г. составил 5.68 трлн долл. США, что ставит химическую промышленность на второе место в мире среди обрабатывающих отраслей. Согласно прогнозам, с 2017 по 2030 г. данный показатель практически удвоится. При этом темпы роста производства и оборота химических веществ почти в 3 раза опережают темпы роста численности населения планеты.

Таким образом, с одной стороны, мы наблюдаем ускоренное развитие за счёт огромного массива знаний, приобретённых человечеством, и достижений науки, в том числе химии, а с другой – экспоненциально возрастающее количество потенциально опасных для человека и окружающей среды химических веществ. В 2018 г. ВОЗ измерила бремя болезни – годы жизни, утраченные в результате преждевременной смерти и нетрудоспособности (Disability-adjusted life year – DALY). Выяснилось, что в 2016 г. примерно 1.6 млн человеческих жизней и около 45 млн лет жизни с поправкой на инвалидность можно было сохранить благодаря рациональному регулированию и сокращению присутствия опасных химических веществ в окружающей среде [8]. Причинами нетрудоспособности стали хронические болезни почек и врождённые дефекты развития (1.9%), отравления (5%), причинение вреда, например, под действием химических веществ, вызывающих заторможенность и/или наркозоподобные состояния (10.7%), онкологические заболевания (19.8%), хронические обструктивные заболевания лёгких (26.7%), пневмокониоз (1.4%), сердечно-сосудистые заболевания (32.7%). Из этого следует, что химия и химические технологии, влияющие на развитие современной цивилизации, могут представлять серьёзную опасность для человека и окружающей среды, если вспомнить о планетарных границах. В результате возникает своеобразная дихотомия: с одной стороны, химия – это наша жизнь и наше будущее, с другой – причина обоснованных опасений жителей планеты (хемофобия).

Определить уровень хемофобии можно, опираясь на данные социологических исследований. Однако их результаты различаются от страны к стране, поскольку в значительной степени сам предмет изучения сильно зависит от освещения в СМИ, системы образования и других особенностей конкретного государства. Явно выраженное отрицательное отношение к химии – в Швеции (около 80% населения высказываются негативно), сходная ситуация во Франции [9]. В Великобритании преобладает нейтральное отношение к химии и химической технологии [10]. Более того, её население зачастую воспринимает химию позитивнее, чем сами учёные. Например, 59% жителей считают, что она приносит скорее благо, чем вред, в то время как всего 55% учёных придерживаются такого мнения [9]. Причину можно понять, обратившись к результатам социологического опроса (рис. 1).

Рис. 1.

Результаты опроса в Великобритании (выборка 2104 респондентов) [10]

В основном отношение к химии формирует школа, поэтому важное значение имеет содержание школьных программ и учебников. В Великобритании, например, в 1990-х годах ведущие учёные Йоркского университета под руководством профессора Дэвида Уоддингтона написали великолепный учебник – “Солтерсовская химия”, в котором предмет показан во взаимосвязи с природой, человеком, культурой и медициной. В США в 1980-х годах по инициативе Американского химического общества появился учебник “Химия и общество”. Оба пособия переведены на русский язык при активном участии РХТУ им. Д.И. Менделеева и изданы достаточно большими тиражами. Однако российские образовательные реформы остановили их распространение в школах.

Недостаточная химическая грамотность ведёт к хемофобии, и ряд красноречивых примеров подтверждают этот тезис.

Узнав о столь опасном химическом соединении, многие политические и общественные деятели разных стран пытались запретить его распространение. В 2001 г. сотрудник новозеландского офиса Партии зелёных Сью Кедгли заявила, что она “полностью поддерживает кампанию по запрещению этого токсичного вещества” [11]. В марте 2004 г. в г. Алисо Вьехо, штат Калифорния, местные власти выступили с инициативой не использовать пластик во время массовых городских мероприятий, потому что дигидроген монооксид – компонент его производства. Помощник судьи попросил включить данный вопрос в повестку дня заседания Городского совета. Позже это обращение объяснили “плохим исследованием” [12]. В феврале 2011 г. в преддверии парламентских выборов в Финляндии кандидаты рассуждали, следует ли ограничить доступность “водородной кислоты, также известной как дигидроген монооксид”. В пользу ограничения высказались 49% кандидатов [13].

Между тем дигидроген монооксид – это всего лишь нетривиальное название воды, Н2О, и приведённые о соединении данные правильны. Действительно, вода есть в опухолях, горячая вода вызывает ожоги и т.д. Проблема заключается в химической грамотности людей, получивших доступ к данной информации.

Другой пример недостаточной химической грамотности – приверженность лозунгу “Всё природное – хорошо!”. Однако природное – не значит без химии и химических веществ и, следовательно, безопасно. Так, природное вещество асбест – причина многих случаев раковых лёгочных заболеваний – внесено в Стокгольмскую конвенцию по стойким органическим загрязнителям. Самые опасные в мире яды имеют природное происхождение, многие вещества, содержащиеся в цветах и определяющие их запах, – аллергены. Проблема опасности/безопасности химии – не в природных и/или синтезированных человеком веществах, а в ответственности человека разумного за всё, что делает наше сообщество, включая осознанное и регулируемое обращение химических веществ. Часто учёные сначала синтезируют новое вещество, создают технологии, установки, производят продукцию, а потом общество (в том числе его академическая часть) начинает кампанию по запрету или ограничению его использования, тратя на борьбу драгоценные человеческие ресурсы. Примеров великое множество: озоноразрушающие вещества, полихлорированные (а теперь и полибромированные) бифенилы, перфторсоединения. Или новый вызов человечеству – так называемый микропластик. Уже установлено, что микрочастицы пластика весьма опасны и обнаруживаются практически везде, включая внутреннюю среду человека [14].

Рассмотрим другое явление – агрохемофобию, которая является разновидностью хемофобии. Если вернуться к планетарным границам, то одна из них напрямую связана с биогенными элементами – фосфором и азотом. Но фосфор, азот и калий – основные составляющие минеральных удобрений, на долю которых в мире и в Российской Федерации приходится большой процент от всей производимой химической продукции. В настоящее время отрасль ощущает значительное давление со стороны средств массовой информации и экологических организаций, ставящих вопрос об ограничении использования удобрений и других химикатов в сельском хозяйстве. Однако без химии в современном мире невозможно прокормить и одеть более 7.7 млрд человек. Мы не можем отказаться от удобрений, но способны использовать их разумно. В июне 2019 г. Международная ассоциация производителей удобрений приняла специальный Кодекс поведения, который предписывает учитывать воздействие удобрений на окружающую среду.

Необходимо отметить, что планетарные границы для биогенных элементов рассчитываются не в целом по планете, а по регионам, для которых составляют так называемые карты фосфорной и/или азотной нагрузки. На большинстве карт, появляющихся в публикациях, Россия выглядит как “серая” зона [15] с недостаточно достоверной информацией. Научно обоснованный подход к применению достижений химии и химической технологии состоит в ликвидации таких зон. Это даст возможность оценить уровень риска негативного воздействия на окружающую среду и/или здоровье человека при использовании тех или иных химических веществ и принять обоснованные управленческие решения. Для Российской Федерации, где прошло соответствующее исследование, составлены карты фосфорной нагрузки по отдельным регионам [16]. Ориентируясь на них, а также на данные по основным источникам поступления соединений фосфора [17], можно не только оценить риск достижения планетарной границы, но и управлять им.

Таким образом, главное сегодня – разъяснять общественности, политикам важность химической грамотности и суть глобальных процессов, в которые вовлечены используемые человечеством химические вещества, а также создавать их регулируемое производство и потребление. Эти положения отмечены в Целях устойчивого развития, принятых на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 г. (раздел “Устойчивое производство и потребление”) [18].

Одним из инструментов успешного достижения этой цели стала зелёная химия [19]. Это своего рода лекарство от хемофобии, созданное химическим сообществом – учёными и представителями химической промышленности, осознавшими все опасности и вызовы, навеянные распространившимися страхами. Основой зелёной химии являются 12 принципов [20]. Их можно рассматривать как набор правил, позволяющих удовлетворить потребности современного общества в новых материалах, продуктах, процессах и системах без вреда для последующих поколений. Этим правилам всегда следуют хорошо подготовленные и экологически ответственные химики, учёные или технологи. Например, принцип № 2 гласит: “Рациональное (эффективное) использование исходных реагентов/атомная эффективность: методы синтеза должны разрабатываться таким образом, чтобы в состав конечного продукта включалось как можно больше атомов применяемых исходных реагентов”. Ещё в 1949 г. в СССР был внедрён кумольный способ синтеза фенола и ацетона из бензола – пример процесса со 100%-ной атомной эффективностью. Технология разработана на кафедре Московского химико-технологического института, а её автор, Петр Гаврилович Сергеев, отмечен Сталинской премией. Принцип № 7 сформулирован так: “Использование возобновляемого сырья: во всех случаях, когда это технически возможно и экономически допустимо, следует отдавать предпочтение возобновляемому сырью”. В СССР в конце 1960-х годов появились первые в мире промышленные производства биотоплив из биомассы: биоводород, биометан, биобутанол, биоацетон и биоэтанол.

Сегодня зелёная химия востребована промышленностью, в том числе российской, что хорошо иллюстрируют данные по объёмам рыночной торговли 2011–2020 гг. [21] (рис. 2). В 2014 г. авторы статьи провели социологические исследования, которые показали, что до 80% российских предприятий внедряют или считают целесообразным внедрять принципы зелёной химии [22]. Отдельно отметим деятельность российской компании “ФосАгро” по развитию и продвижению идей зелёной химии. В рамках совместной программы ЮНЕСКО, “ФосАгро” и IUPAC “Зелёная химия для жизни” она выделила 2.5 млн долл. на распространение принципов зелёной химии среди молодых исследователей.

Рис. 2.

Объёмы рыночной торговли зелёной химией, 2011–2020 гг. [21]

Созвучна с концепцией зелёной химии международная добровольная инициатива химической промышленности – программа “Ответственная забота”. Глобальные компании-лидеры, активно поддерживающие и продвигающие её, в свою очередь, интересуются и зелёной химией, что находит отражение в корпоративных отчётах. В Российской Федерации адаптацией и внедрением программы занимается Российский союз химиков. Разработки, включая создание механизма по оценке экологической эффективности программы [23] и его практической реализации в формате конкурса “5 звезд. Лидеры химической промышленности”, получили признание европейских и международных организаций.

Однако не только бизнес-сообщество, но и политики самого высокого уровня поддерживают зелёную химию, названную ООН ключевым направлением развития науки. Так, профессор Ирина Бокова, выступая в 2017 г. на Петербургском международном экономическом форуме, сказала: “Зелёная химия нужна для учёта возможностей нашей планеты, стимулирования прогресса на пути к устойчивому развитию”.

Заметим, что хемофобия, как любая другая фобия, не может способствовать устойчивому развитию. Лекарство от этого “заболевания” – всеобщая химическая грамотность, формируемая со школьной скамьи, и ответственное обращение с химическими веществами, в том числе в быту. Для специалистов-химиков, выпускаемых высшими учебными заведениями, кодексом поведения должны стать принципы зелёной химии.