Гвозди для ног для чего

Остеосинтез с помощью гамма-стержня

Остеосинтез – это сопоставление отломков костей при переломе, соединение их между собой и неподвижная фиксация до полного сращения костной ткани.

Одна из операций выбора для внутреннего (интрамедуллярного) остеосинтеза – фиксация отломков при помощи гамма-стержня.

Основная идея блокированного интрамедуллярного остеосинтеза (БИОС) гамма-стержнем заключается в уменьшении, по сравнению с другими интрамедуллярными конструкциями, расстояния от центра оси механической нагрузки, расположенного в теле бедренной кости, до центра вращения бедра, коим является головка этой кости. Эта особенность значительно снижает нагрузку на протез и повышает надежность его фиксации.

Каталог Проксимальных бедренных штифтов (аналог гамма-штифтов)

Проксимальный бедренный штифт, длинная версия

Проксимальный бедренный штифт, короткая версия (стандарт)

NAVIGATOR™ Проксимальный бедренный штифт PFNA

Применение гамма-штифтов

Остеосинтез при помощи гамма-гвоздя применяется для фиксации следующих видов переломов бедренной кости в проксимальной (вертельной) ее части

Остеосинтез гамма-стержнем чаще проводится в срочном порядке в первые часы после получения травмы, но также может применяться и в отсроченном периоде в случае отсутствия консолидации переломов при использовании других методов лечения.

Остеосинтез гамма-штифтами – это метод выбора лечения переломов бедра у больных с остеопорозом, онкологическими заболеваниями, пожилых пациентов.

Конструкция гамма стержня

Протез изготавливается из титанового сплава (при наличии противопоказаний к использованию титана – из керамики) и состоит из нескольких частей

Как проходит операция

Перед операцией пациент проходит рентгенологическое обследование всей кости в передней и боковой проекциях, магнитно-резонансную или компьютерную томографию для получения точного представления о состоянии костей, связочного аппарата и мышц.

В случае, если остеосинтез гамма-стержнем невозможно провести в день получения травмы, больной помещается на скелетное вытяжение для дозированной дистракции костных отломков. Это процесс занимает от 2-3 суток до нескольких месяцев.

Интраоперационный контроль за ходом доступа осуществляется с применением рентгенологической или компьютерной систем мониторирования.

Оперативное вмешательство проходит с использованием местной (спинальной или эпидуральной) или общей (наркоз) анестезии. Обязательно производится вытяжение оперируемой конечности при помощи специального оборудования.

Послеоперационный период и реабилитация

Одним из главных преимуществ интрамедуллярного остеосинтеза гамма-стержнем является то, что конструкция фиксируется настолько надежно, что практически полную физическую нагрузку на конечность можно и рекомендовано (для скорейшего образования костной мозоли) давать уже на следующий день после операции.

Через 48 часов из раны удаляется дренаж.

В послеоперационном периоде пациент получает поддерживающую и профилактическую терапию

Через неделю после остеосинтеза болевой синдром и отечность перестают беспокоить пациента, осуществляется переход к следующему этапу восстановления, который длится от полугода до года.

В случае отсутствия осложнений и планомерного соблюдения всех рекомендаций реабилитолога и ортопеда, полное восстановление функции наступает через год.

В зависимости от общего состояния пациента, элементы могут оставаться в кости пожизненно или поэтапно удаляются. Фиксирующие конструкции извлекаются через полгода – год после операции, позднее удаляется и основной штифт.

Улучшенный вариант бедренного штифта – проксимальный бедренный штифт PFNA от компании Титанмед

В случае, когда перелом бедра сочетает в себе повреждение как диафиза, так и проксимального отдела кости, операцией выбора является установка проксимального бедренного штифта PFNA.

Тонкость и уникальность такой конструкции обусловлена тем, что по сравнению с классическими вариантами гамма-стержня, протез PFNA имеет большую длину основного штифта, но при этом сохраняет структуру с одним шеечным винтом без использования второго дублирующего. Это придает импланту дополнительную антиротационную стабильность.

Исследованиями установлено, что антиротационные бедренные штифты PFNA отличаются гораздо более равномерным распределением нагрузки между отломками костей по сравнению с обычными аналогами.

Острые ощущения. Кто и зачем стоит на гвоздях в 7 утра на Арбате

Часто ли вам удавалось проснуться в шесть утра, чтобы заставить себя сделать зарядку или позаниматься йогой? Верю, что один из десяти в ответ кивнул головой. А ведь в Москве есть целые группы любителей, которые не только просыпаются раньше всего города, но ежедневно приходят на Арбат и совершают почти магическое действие – стоят босыми стопами на гвоздях.

Корреспондент портала Москва 24 поговорил с инициатором этого необычного движения Романом Наумовым и выяснил, насколько это полезно и зачем люди это делают.

– В мире существует множество экзотических и необычных практик. Почему в вашем случае – именно гвозди?

– Однажды я пошел на занятие по экстатической йоге. Там перед началом увидел людей, которые стояли на гвоздях, мне стало интересно. Особо шокирующий эффект произвела одна женщина, весившая килограмм 120. Несмотря на свои объемы, она с легкостью встала на гвозди и минуты через 3 просто растеклась в удовольствии. Я подумал: «Здорово! Надо тоже попробовать».

Встал на гвозди и слетел уже через 10 секунд. Первые ощущения – ужасно и невероятно больно! Но для меня это был вызов, хотелось понять, как это происходит. Если люди стоят – значит, я тоже смогу. Интуитивно сразу почувствовал, что нужно преодолеть некую ментальную границу и какие-то условности, нарушить тождество тела и разума. Гвозди – это невероятно честно, это серьезная работа с эго. Начинал со стула: садился, ставил ноги на доску перед собой и усаживал на колени красивую девушку – отличная мотивация!

– Как появилась группа на Арбате? Сложно ли было организовать столько человек?

За два года моей практики уже более 300 человек ощутили вкус гвоздей под ногами, а около 50 даже приобрели собственные доски. Люди все разные, реакции тоже разные: но у каждого происходит момент осознания, что это возможно. Кто-то начинает с 10 секунд, кто-то сразу минут по 20 стоит. За несколько месяцев люди достигают результата в целый час. Один наш парень Никита в какой-то период перестал чувствовать гвозди. Мы ему придумали утяжеление в 60 кг в виде девушки на плечах – выстоял полчаса, потом снова ощутил ноги.

– А как стояние на гвоздях влияет на человека?

– Главное изменение – люди становятся живыми! Они начинают чувствовать жизнь, получать от нее удовольствие. Испытывают радость от простых вещей, появляется блеск в глазах, еда становится вкусней. В Питере даже праздник устроили, когда 60 человек вместе стояли на гвоздях и радовались – мы тоже хотим устроить такой флэшмоб на Арбате.

Это не эзотерика, здесь много практической стороны вопроса. Это жить помогает, оперативно решать какие-то вопросы, не поддаваться давлению внешних обстоятельств. Если уж ты стоишь на гвоздях, то все остальные жизненные ситуации – пыль, мелочь.

– А есть ли какой-то лечебный эффект от таких процедур?

– Для меня самый важный момент стояния на гвоздях – это чистое состояние здесь и сейчас, его ни с чем не перепутаешь. Но помимо этого, есть такая вещь, как массаж стоп. ведь на них, как известно, находится проекция всех внутренних органов. Кровоток начинает пульсировать: чувствуешь, как кровь идет по телу и попадает в уголки, в которые она вообще раньше не заходила. Лимфа начинает активно двигаться, хотя обычно заставить ее это сделать могут только физические упражнения.

Фото: портал Москва 24/Наталья Лоскутникова

Доска с гвоздями на индийском звучит как «садху» – внутренний огонь. Когда он в тебе разгорается, то сжигает все ненужное. Следом приходит момент осознанности: стопы становятся чувствительными, начинаешь ощущать свое тело, каждый шаг. Обычно ведь как: мы чувствуем тело лишь когда у него что-то болит. А тут, наоборот – тебя начинает распирать от положительных эмоций.

Зачем стоять на гвоздях?

Но это мнение, можно сказать, профессиональное. Видно, что для Романа стояние на гвоздях стало практически делом жизни. Мы решили поговорить с адептами его движения и узнать у москвичей, почему они решили стоять на гвоздях и что каждый находит в этом занятии лично для себя.

Директор аптеки Светлана рассказала, что сначала заказала доску для друга, но потом решила сама опробовать подарок. «Мне было интересно посмотреть, как я реагирую на боль и что вообще будет происходить. Я поняла, что через какой-то промежуток времени можно пройти эту боль и тогда наступает самое интересное – ты будто погружаешься в нирвану! Ум сразу успокаивается, легче принимаются решения – понимаешь, куда двигаться, как поступить. Мой рекорд – 1 час 20 минут», – поделилась женщина.

Консультант по правильному питанию и мастер шиацу Андрей стоит на гвоздях уже два года. Его уровень позволяет заниматься с различными вариациями: отжиматься на гвоздях, стоять с утяжелением. » Как-то взял в руки гири по 32 килограмма каждая. Оказалось даже легче стоять: тебя будто придавливает, и меньше шансов «слиться». Ощущение, что в проекции стопы включаются какие-то рецепторы. И когда сходишь с доски, кажется, что не идешь, а плывешь по земле!», – с восхищением замечает он.

Интернет-маркетолог Вика в первый сеанс простояла не больше тридцати секунд, после чего спрыгнула от резкой боли в ногах. Тем не менее, она решила продолжить занятия и приобрести собственную доску. Ее увлек новый необычный опыт. «Благодаря этому можно стать более устойчивым. И, конечно, адреналин! Я бы

сравнила ощущение от гвоздей с прыжком с парашюта», – призналась Вика.

А что врачи?

Положительный эффект от стояния на гвоздях признает и доказательная медицина. Заведующая неврологическим отделением, руководитель центра боли Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Ольга Штанг пояснила, что таким образом вызывается болевой синдром, в ответ на который организм активирует все системы: нервную, гуморальную, иммунную и другие.

Это мягкие игольчатые коврики, которые используются в домашних условиях и реабилитационных центрах. Они направлены на раздражение биологически активных точек стоп, в проекции которых находятся все органы системы. Могут использоваться также в виде валиков для шеи и поясницы.

Эффект получается одинаковый, а именно – местное воздействие на рецепторы кожи, благодаря чему передается информация всему организму, подчеркивает Штанг. Однако следует помнить, что применять такой метод можно только при целостности кожных покровов и психологически без грубого фанатизма. Не нужно рассматривать это как панацею и заменять им жизненно-необходимые лекарства. Гвоздестояние будет полезно как общеукрепляющее, профилактическое и реабилитационное дополнение.

Что такое столбняк? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Столбняк, или «тризм» (греч. tetanus — оцепенение, судорога) — острое инфекционное незаразное заболевание, вызываемое столбнячной палочкой (Clostridium tetani). При помощи контактного механизма передачи бактерия проникает в организм и выделяет токсин, который поражает нервную систему, приводит к гипертонусу поперечно-полосатых мышц и генерализованным судорогам. Является предотвратимым заболеванием.

Этиология

Впервые болезнь описал Гиппократ, он же дал ей название, хотя столбняк упоминается и в Библии. В допрививочную эпоху встречалось название болезни «Бич войны» из-за частого возникновения у раненых. Возбудителя заболевания в 1883 году выявил русский учёный Н. Д. Монастырский. Первое морфологическое описание бактерии в 1884 году дал немецкий терапевт А. Николайер. В 1890 году датский терапевт К. Фабер выявил столбнячный токсин. В 1890 году бактериологи Ш. Китазато и Э. Беринг изобрели противостолбнячную сыворотку. В 1923 году французский ветеринарный врач Г. Рамон получил столбнячный анатоксин, который применяют для профилактики заболевания (к столбнячному токсину добавляют формалин и выдерживают при высокой температуре).

Культуральные свойства. Бактерия является облигатным анаэробом (т. е. живёт только в среде без кислорода). Имеет фибринолитическую активность (способность растворять сгустки крови). Выделяет токсин при жизни бактерии (т. е. это экзотоксин).

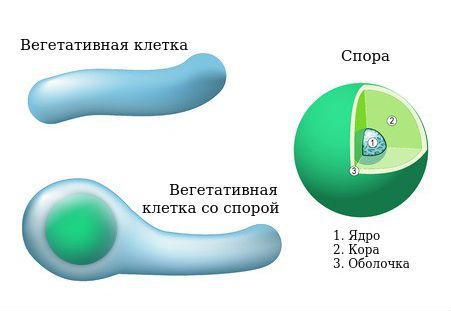

Морфологические свойства. У столбнячной палочки две морфологические формы: вегетативная и споровая. Капсул не имеет. Вегетативная клетка выглядит как палочка с закруглёнными концами размером 4-8 х 0,3-0,8 мкм, она подвижна, имеет до 20 жгутиков, по Граму окрашиваются положительно (грамположительна), выделяет токсин.

Споровая форма по виду напоминает барабанную палочку, образуется при неблагоприятных условиях среды (в присутствии кислорода при температуре не ниже 4 °С). При благоприятной температуре, высокой влажности и отсутствии кислорода споры прорастают в почве с образованием вегетативных клеток, и так происходит неоднократно, вследствие чего происходит накопление возбудителя во внешней среде.

Растёт вегетативная клетка при температуре от 14 до 45 °С. В лаборатории для культивирования используют жидкие питательные среды, например среду Китта — Тароцци или плотные питательные среды с добавлением крови (образуют зону гемолиза).

Чувствительность к негативным воздействиям вегетативных и споровых форм различна: вегетативные клетки малоустойчивы, споровые, напротив, обладают очень высокой устойчивостью: могут оставаться жизнеспособными при нагревании до 80 °C в течение 4-6 часов, до 90 °C в течение 2 часов, при кипячении гибнут через 40-50 минут. Полную дезактивацию спор столбняка можно получить при автоклавировании (стерилизации текучим паром) при 130 °C в течение 20 минут. В высушенном виде споры выдерживают нагревание до 115 °C в течение 20 минут. В земле они живут более 10 лет (вот почему загрязнение ран любой почвой опасно, если человек не был привит), в морской воде могут жить до полугода. В 5%-м растворе фенола споры сохраняют жизнеспособность в течение суток, в 1%-й сулеме — 10-12 часов, в 10%-м растворе хлорной извести — в течение 10 минут.

Столбнячный токсин — это белок с повышенным содержанием аминокислот: аспарагиновой кислоты, изолейцина и лизина. Состоит из двух фракций: тетаноспазмина и тетаногемолизина:

Эпидемиология

Распространение возбудителя повсеместное, но больше встречается в жарких и влажных регионах. Столбнячная палочка может содержаться в почве, уличной пыли, огороде (в т. ч. на овощах), в садах, на лугах, на предметах, загрязнённых землёй и фекалиями (проволоке, гвоздях и др.). В норме бактерия обитает в кишечнике травоядных животных, может даже выявляться в кишечнике человека (до 40 % случаев), не нанося ему никакого вреда. Из фекалий животных и человека столбняк попадает в почву, где происходит его накопление (преимущественно в виде спор).

Механизм заражения столбняка — контактный, через любую раневую поверхность. Входными воротами являются повреждённые кожные покровы и слизистые оболочки: ссадины, раны (в т. ч. операционные), занозы, ожоги, отморожения и т. д. В глубоких ранах при отсутствии кислорода споры превращаются в вегетативные клетки, продуцирующие столбнячный токсин, и происходит это гораздо чаще, чем при поверхностных ранах.

В развитых странах среди непривитых людей, которые не обращаются за медицинской помощью, до 98 % случаев заражения происходит через микротравмы, преимущественно нижних конечностей. При травмах, родах, криминальных абортах, проколе ноги гвоздём и т. п заражаются реже, в таких случаях люди, как правило, сразу обращаются за медицинской помощью.

В странах с низким уровнем развития медицины, наоборот, преобладает заболеваемость в результате более серьёзных повреждений, т. к. большинство не обращается в медицинские учреждения. Важно отметить, что почти 100 % случаев заболевания приходится на людей, которые не были привиты и не обращались за медицинской помощью.

Факторы, предрасполагающие к возникновению заболевания:

Сильно выражена сезонность болезни: в умеренном и холодном климате — с конца апреля по октябрь; в жарких странах, где не бывает настоящей зимы, заболеваемость круглогодичная. Болеют чаще лица мужского пола, работники сельского и животноводческого хозяйств, дачники. В странах с развитой медициной чаще всего болеют взрослые люди. В отстающих странах может превалировать заболеваемость новорождённых: если роды принимают люди с грязными руками и на грязных поверхностях, если используются нестерильные инструменты и материалы при перерезании и обработке пуповины; если беременные не получают нормального курса иммунизации от столбняка.

Для окружающих больной столбняком не опасен, т. е. нельзя заразиться от человека. У переболевшего естественный иммунитет не формируется (он либо очень слабый, либо отсутствует).

Симптомы столбняка

Инкубационный период длится 1-3 недели, в среднем — около 14 дней. Чем дальше травма от центральной нервной системы, тем позже появятся симптомы. Редко бывает более продолжительный скрытый период — до нескольких месяцев.

Начальный период продолжается до 2 дней. В месте входных ворот (около раны и в ней) появляются тупые тянущие боли, дискомфорт, иногда ощущаются боли по ходу нервных стволов повреждённой конечности, усиливаются рефлексы мышечной чувствительности. Возможно развитие бессонницы, пугливости, головной боли. В этом время рана может уже зажить и иметь вид рубца или никак не проявляться визуально. Локализованный столбняк (ограниченный определённым участком в месте входных ворот) может больше никак не проявляться. Если процесс на этом ограничивается, то постепенно больной выздоравливает, смертельных исходов, как правило, нет.

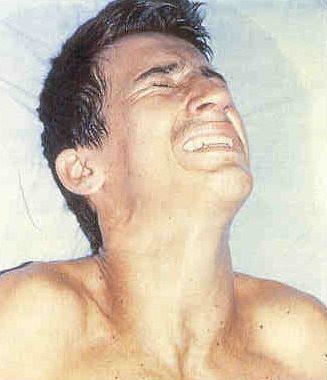

При генерализованном столбняке (до 80 % всех случаев) в конце начального периода появляется «тризм» — напряжение и судорожное сокращение жевательных мышц (открывание рта затрудняется и в дальнейшем становится невозможным). С этого момента начинается судорожный период — основной симптомокомплекс болезни, который длится от 1 до 3 недель. Основа проявлений — это судорожное болезненное сокращение мышц (тетанус) и мышечная ригидность (длительное напряжение мышц без отдыха).

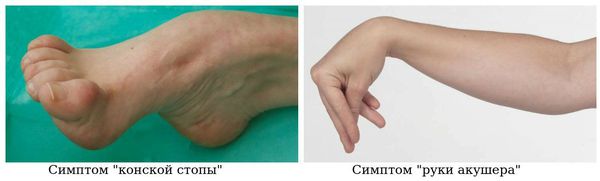

Очень характерен вид типичного больного:

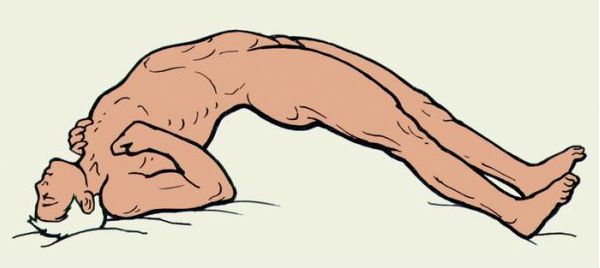

В дальнейшем напряжение мышц переходит на шею, затем на спину, живот и конечности. В результате напряжения отдельных групп мышц тело принимает различные позы, чаще оно как бы приподнимается (если больной лежит на спине) и принимает дугообразную форму. Симптом называется опистотонус — судорожное выгибание позвоночника, при котором поверхности касаются только затылок и пятки. При этом ноги вытягиваются струной, а руки плотно прижаты к телу и согнуты в локтях, хорошо видны контуры мышц. Кисти и стопы в сокращении не задействованы.

После перенесённого (как правило, тяжёлого) заболевания могут сохраняться парезы (снижение силы мышц) и параличи, токсический миокардит и изменения суставов.

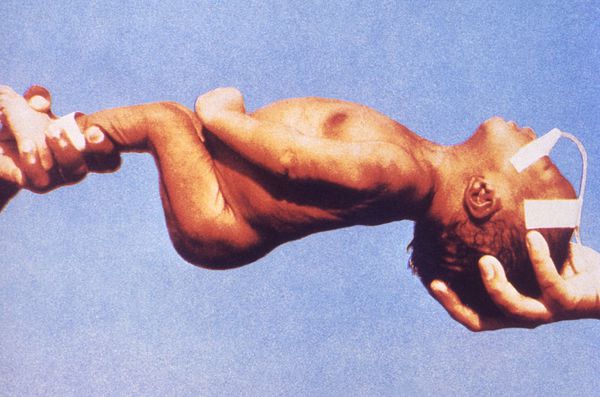

Столбняк новорождённых

Столбняк у беременных

Патогенез столбняка

Происходит повреждение белков-нейромедиаторов, следствием чего является блокирование тормозных влияний. В результате на мышцы поступают лишь импульсы возбуждения. Мышечный тонус резко повышается (гипертонус), усиливаются мышечные рефлексы (гиперрефлексия), что приводит к выраженным судорогам при любом раздражении (даже дуновении ветра).

Классификация и стадии развития столбняка

Международная классификация заболеваний 10-го пересмотра (МКБ-10):

По периодам:

По распространённости:

1. Общий (распространённый, или генерализованный):

2. Местный (ограниченный):

По месту внедрения возбудителя:

По длительности течения:

По степени тяжести (для общего столбняка):

Осложнения столбняка

Диагностика столбняка

Дифференциальная диагностика

Лабораторная диагностика

В типичных случаях специфическая диагностика не проводится из-за характерной клинической картины. В спорных моментах исследуют раневое отделяемое, кровь, почву, шовный материал и т. п. Токсин выявляют с помощью биопробы, ИФА (иммуноферментного анализа) или РНГА (реакции непрямой гемагглютинации). Для выявления возбудителя выполняют микроскопию и бактериальные посевы.

Инструментальная диагностика

Лечение столбняка

При подозрении на столбняк необходима экстренная госпитализация в отделение реанимации любого стационара.

При транспортировке показано введение спазмолитиков и успокаивающих средств, при остановке дыхания необходимо сделать непрямой массаж сердца и применить релаксанты с интубацией.

Показан максимальный покой и непрерывное наблюдение, больного помещают в отдельную палату и изолируют от воздействия внешних раздражителей.

Если человек не может питаться самостоятельно, питание осуществляется через зонд. В составе должны быть растворы глюкозы (10-70 %), смеси аминокислот и жировые эмульсии. Калорийность примерно 2500-3000 ккал/сут.

Для устранения судорог применяют препараты группы бензодиазепинов, миорелаксанты а нтидеполяризующего действия в сочетании с наркотическими анальгетиками и антигистаминными средствами.

Чтобы обеспечить нормальное дыхание, больные должны быть подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В качестве этиотропной терапии (направленной на уничтожение возбудителя) применяются антибиотики пенициллиновой, цефалоспориновой групп и химиопрепараты нитроимидазольной группы.

Важным этапом лечения является поиск входных ворот. При их выявлении проводится хирургическая обработка раны (ликвидация очага инфекции) с обкалыванием её противостолбнячной сывороткой в дозе 1000-3000 МЕ.

При гипертермии (перегревании), ацидозе и обезвоживании применяют полиионные растворы (0,9%-й раствор хлорида натрия), альбумин, плазму, 5%-й раствор декстрозы, коллоидные растворы и растворы натрия гидрокарбоната, а также парацетамол или ибупрофен.

Прогноз. Профилактика

Даже в современных условиях при выполнении всех мероприятий по лечению летальность при генерализованном столбняке составляет не менее 30-40 %, поэтому прогноз при развившемся заболевании серьёзен. При локализованных формах, как правило, наступает выздоровление.

Полностью избавиться от столбнячной бактерии невозможно (она вездесуща), поэтому нужно сосредоточить внимание на мерах профилактики заражения и развития болезни.

Неспецифическая профилактика:

Специфическая профилактика

1. Плановая. Наиболее эффективный метод защиты от столбняка — проведение профилактических прививок детям и взрослым. Сроки постановки прививок от столбняка в РФ: 3 месяца; 4,5 месяца; 6 месяцев; 18 месяцев; 7 лет; 14 лет; далее каждые 10 лет. Вакцинация проводится в плановом порядке в прививочном кабинете поликлиник.

Прививка не действует всю жизнь, поэтому необходимо или регулярно по графику проводить ревакцинации, или уточнять свой уровень иммунитета. Для оценки уровня иммунитета (защиты от столбняка) у привитых проводится исследование крови на антитела к столбнячному анатоксину (IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody). Расшифровка результатов имеет следующий вид:

2. Экстренная. Проводится после травм, ожогов, укусов, родов вне медицинского учреждения, если у человека: