Гравитационная инверсия что такое простыми словами

Гравитация – это не притяжение или что такое гравитация.

Вот явный пример нулевого понимания того, что такое гравитация, когда утверждается, что, мол, движение по орбите и есть падением, только замедленным падением из-за движения по орбитальной окружности, вследствие чего и наблюдается на орбите невесомость. Но разве орбитальные станции падают? Наоборот, они вращаются, медленно приближаясь к Земле. И, если это «падение» составляет лишь несколько процентов от общей спиральной траектории, то оно и не может быть падением, а вращением, находящимся под слабым воздействие поля силы тяжести. А движение по геостационарной орбите и выше, где уже вообще нет никакого снижения, которое некорректно называют «медленным» падением? Разве там нет невесомости? Там такая же невесомость и уже с полным отсутствием действия поля силы тяжести, но поле планетного вращения остаётся (поскольку продолжается орбитальное вращение). Всё это и означает, что космическая гравитация никак не может быть притяжением.

Т.о., в поле силы тяжести (на примере оборотного маятника) взаимное вращение двух точек инвертируется во вращение этого вращения (как целого) вокруг общей точки в виде центра Земли. Такое вращение характерно тем, что поддерживает или генерирует самое себя. При этом такая структура полевого вращения (поворотный или трёхцентричный взаимо-центризм) относится и ко всем полям, и ко всему планетному вращению, что наиболее ярко проявляется во вращении взаимно-центрической системы Плутона и Харона (см.5, стр. 44). А вот при рассмотрении величины «g» произведением контурного заряда поля силы тяжести на число «пи» (см.1, стр. 125) или в виде «пи*gо» формула оборотного маятника, как формула контурной величины «gо», становится формулой уже окружного заряда вращения «4пиR/Т²», заряда плоского вращения, называемого центростремительным «ускорением». Но зависимость такого заряда вращения от радиуса остаётся не прямой, а также зависящей от квадрата радиуса, следуя взаимно-центрической зависимости.

Т.е., без перпендикулярного или поворотного сопряжения числа «пи» в формуле оборотного маятника величина «g» проявляется подобием обычного или окружного заряда вращения (центростремительного «ускорения»). Вот потому и условием для геостационарной орбиты (с высотой около 36 000 км.) становится равенство окружного заряда орбитального вращения (центростремительного «ускорения»), выраженного через угловую или частотную скорость (не зависящую от радиуса) с периодом суточного вращения Земли, величине «g», уменьшенной на квадрат отношения искомого радиуса геостационарной орбиты к среднему радиуса Земли. И в этом случае в уменьшенной величине «g» не действует полевая инверсия в виде сопряжения поворотного числа «пи». Т.е. уменьшенная величина «g» здесь выступает уже как окружной или плоский заряд вращения, а поворотность взаимо-центризма проявляется здесь во вращении не двух отдельно взятых точек вокруг общей точки, а – во вращении всей полевой системы или во вращении лунно-земных полевых сфер.

В восприятии же гравитации или тяготения притяжением условие геостационарной орбиты абсурдно выражают через равенство центробежной силы на орбите и гравитационной силы, как силы тяжести на орбите, лежащих на одной векторной линии. А ведь это исключает вообще движения, не говоря о вращении. К тому же абсурдно считать гравитационную силу подобием силы тяжести в невесомости космоса. В реальности же наблюдается равенство именно двух однонаправленных гравитационных сил, имеющих не линейные, а спиральные вектора, которые обозначают полевое вращение и приложены к разным телам. Первая сила – это сила планетного вращения Земли в центре общей лунно-земной полевой сферы, выражаемая угловой или частотной скоростью вращения, не зависимой от радиуса. Вторая сила – это сила гравитационного полевого вращения, приложенная к спутнику и выражаемая окружным зарядом орбитального вращения («ускорением» свободного падения) на соответствующей высоте.

В реальности (относительно исходного или сферического пространства) после высоты границы поля силы тяжести (160 км.) величина «g» действует и как окружной, и как сферический заряд вращения, указывая на непрерывность полевого пространства, где его фазы существуют в постоянном переходе друг в друга. В связи с этим можно сказать, что до высоты геостационарной орбиты величина «g», как окружной заряд вращения, опять постепенно инвертирует в заряд вращения сферический, но что происходит лишь относительно исходной полевой фазы пространства, проявляя этим действие поля силы тяжести. Не случайна и высота геостационарной орбиты, поскольку её окружность можно рассматривать в пределах общей лунно-земной полевой сферы (определяющей суточное и годовое вращение Земли) соединением полевых сфер месячного вращения Земли и Луны. Ведь высота геостационарной орбиты (около 36 тыс. км.) из-за взаимно-центрического лунно-земного вращения в свою очередь и вокруг земного окружного центра (воспринимаемого неким «барицентром», но лежащим на высоте около 40 км. – см.5, стр.54), т.е. – как вращения трёхцентричного, складывается из радиуса земной полевой сферы около 29,6 тыс. км. и радиуса Земли (около 6400 км.).

Радиус же земной полевой сферы (с центром в виде центра Земли) исходит из того, что общее и совместное вращение Земли (суточное и годовое) в 12 раз более быстрое относительно лунного орбитального вращения. Вследствие этого в 12 раз должна быть меньше и соответствующая полевая месячная сфера Земли, как совершающая совместное вращение качением относительно лунной полевой сферы. А расположение лунной полевой сферы всего на высоте около 29,6 тыс. км. как раз объясняет её приливное воздействие на Землю. Переход лунно-земной полевой сферы на высоте около 29,6 тыс. км, кроме того, образует эксцентриситет орбит у искусственных спутников Земли. Можно обозначить и суточную полевую сферу Земли, меньшую соответствующей лунной полевой сферы уже в 30 раз., что ещё более увеличивает приливное воздействие Луны.

Поле силы тяжести образуется в пределах наружно-молекулярной оболочки Земли, которая как бы расслаивает пространственно-полевой (п-п) переход, выделяя вращение взаимно-центрического полевого вращения в отдельное движение падения, переходящее затем в образование силы тяжести (при контакте с опорой). И условием наличия поля силы тяжести у космического тела является не только наличие большой наружно-молекулярной оболочки, но и взаимно-центрическое собственное вращение тела. Вот потому у спутников Марса и почти у всех спутников больших планет (например, кроме спутника Сатурна Титана), не имеющих собственного окружного центра во взаимно-центрическом вращении, нет и полноценного поля силы тяжести. И наоборот, у планет, включая Землю и у Солнца, как у имеющих собственный окружной центр (считаемый неким «барицентром») присутствует полноценное поле силы тяжести, которое можно назвать поворотным.

У космических же тел, не имеющих собственного окружного центра (это касается и Луны, как планеты-спутника), поле силы тяжести образуется лишь их окружным вращением или полем планетного вращения, расслаиваемого их наружно-молекулярной оболочкой. В связи с этим их поле силы тяжести можно назвать спиральным. Это значит, что на Луне и на других спутниках тела падают не по параболе, как на Земле, а – по спирали. Т.е., если поднять и отпустить камень на Луне, то он упадёт не вертикально, а с выраженным отлётом в сторону. В связи с этим, исключение перпендикулярной поворотности в структуре такого поля означает и уменьшение его заряда вращения по сравнению с величиной «g» сразу на число «пи». И, если считать плотность Луны и Земли одинаковой, то уменьшение заряда лунного поля силы тяжести состоит ещё и в меньшем (примерно в 3,67 раза) размере Луны. Отсюда заряд поля силы тяжести («ускорение» свободного падения) на Луне около 11,5 раз меньше земного, а не около 6 раз, как принято в теории гелиоцентризма. И, например, на спутнике Юпитера Ио такое слабое поле силы тяжести проявляется в шлейфе вулканической деятельности. При наличии же поворотного поля силы тяжести следы вулканической деятельности оставались бы в атмосфере. Наличием спирального поля силы тяжести объясняются и многие неудачные попытки посадки космических аппаратов на астероиды.

Гравитация лунно-земного орбитального вращения имеет и собственную частоту. Она исходит из различения вида электрической постоянной величины «8,85*10‾¹²», как отношения размера вращения электрона «4*10ˉ10» к величине «1,256*36», что есть произведением магнитной метрической частоты электрона (в размерности «1/м») на его скорость качения (см.1, стр. 156). В отношении же к полевым сферам гравитации (начиная с гравитонов) радиус их взаимно-центрического вращения приводится к размерности в км, т.е. выражается, как «36*10³ м2/сек». И отношение произведения «36*10³*1,256» к контурной величине заряда поля силы тяжести (без числа «пи») и даёт значение гравитационной длительности, но в инверсионной размерности частоты: (36*10³*1,256)/3,124 ≈1,44*104 (с‾¹). Величину скорости качения гравитационных полевых сфер «36*10³ м2/сек» можно представить и произведением орбитальной скорости Земли (30 км/сек) на орбитальный коэффициент «1,2» в метрической размерности «м» (см.2, стр. 291).

Литература и интернет-источники:

1. Занимательное различение (Искажение нашего времени). Книга 1-я. Различение физики и астрономии. Филиппов В.В. 2010-2013.

2. Частотно-контурное строение вещества и его квантовый переход. (Книга 4-я теории различения). Филиппов В.В.2014.

3. Динамическая теория гравитации Теслы.

5. Взаимно-центрическое тяготение пространства (Космофизика теории различения), Том I (Книга 5-я Теории различения). Филиппов В.В. 2014-2017.

Отключение магнитного поля Земли при инверсии полюсов. Конец света или страшилки?

Известно, что магнитный полюс Земли постоянно перемещается. Сейчас он движется к берегам Евразии, к Сибири:

И скорость его перемещения не постоянна. Сейчас она составляет 55 км/год. Тогда как в 1990г. его скорость движения составляла всего лишь 15 км/год. В 2019г. на год раньше пришлось вносить поправки в карты магнитных склонений для навигации. Т.к. магнитное поле используется для определение севера до сих пор, как дублирующая информация параллельно системам спутниковой навигации.

Движение магнитного поля. Красные линии – склонение, разница между географическим полюсом и магнитным. Зеленые линии – четкое направление магнитного поля на географический полюс.

Магнитный полюс движется. И что? Эта поверхностная информация давно и регулярно появляется в СМИ. Но, к сожалению, глубже в тему мало кто погружается. А информация здесь заставляет задуматься…

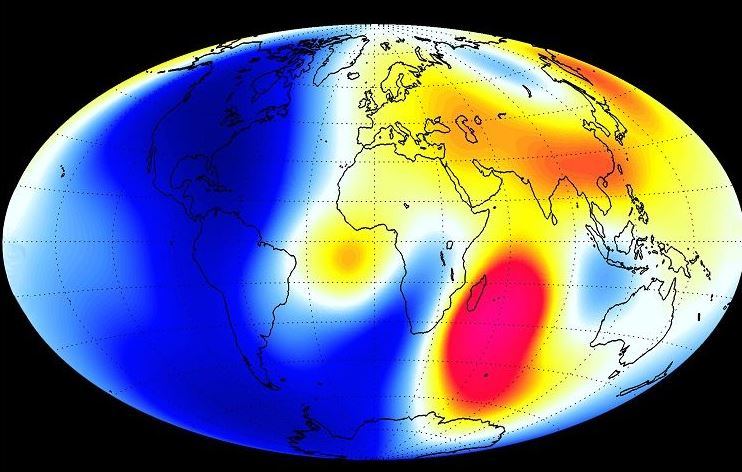

В южной Атлантике существует магнитная аномалия. Красным выделено ослабленное магнитное поле. По какой причине – есть только предположения. Но, согласитесь, очень странная локальная аномалия с ослабленным магнетизмом.

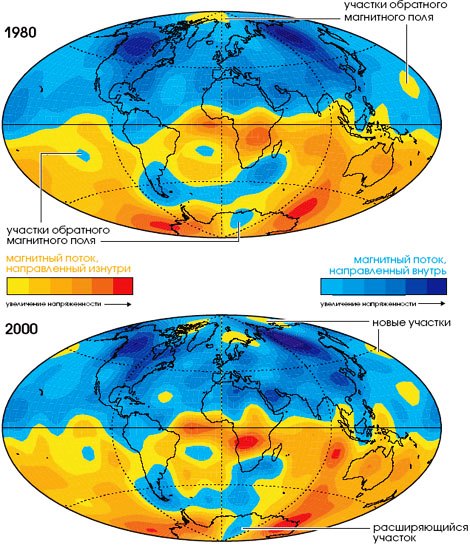

Как видно, аномалии усиливаются. Зоны обратной направленности магнитного поля расширяются по площади. Исходя из разных данных, строят модели магнитного поля в прошлом. Модели показывают, что совсем недавно магнитное поле имело обратную направленность. И такое происходило не раз.

Судя из этой модели, инверсия магнитного поля поля возможна в любой момент. Особенно страшно выглядит с учетом того, что скорость перемещения магнитного полюса возрастает. Это же подтверждают многие ученые, высказывая опасения. А есть ли физические основания такой «страшилке»?

Научные данные из магнитостратиграфической шкалы. Инверсия происходила не один раз. Периоды приближены к возрасту пород. А с периодами образованием пород геология, на мой взгляд, не является точной наукой даже в таких мсаштабах. Т.е. где указаны миллионы лет – могут оказаться просто тысячилетия.

Чем страшна инверсия магнитного поля Земли? Есть мнение, что перед этим событием произойдет его полное отключение, либо ослабление. Земля не сможет защищать свою биосферу от космического и солнечного радиационного излучения. И это может привести к глобальному вымиранию флоры и фауны. Но в СМИ всех успокаивают, сообщают, что такое может произойти через тысячи лет.

Посмотрите короткий новостной телевизионный ролик, где как раз говорится про возможное отключение магнитного поля при переполюсовке (инверсии):

https://youtu.be/iCBIs_TGWcw

Возможно, ученые много что знают, но популяризировать свою информацию не собираются. Если это событие, отключение во время переполюсовки магнитного поля и предвидится – предупреждать, а тем более спасать простое население никто не собирается. Поэтому, простое правило для всех: осведомлен – вооружен. А если они заблуждаются?

В 2014г. все станции слежения за уровнем магнитного поля зафиксировали вот такую картину. Магнитосфера стала напоминать поле как у генератора синусоиды. Как это можно объяснить с точки зрения современных представлений о генерации магнитного поля Земли внутри расплавленных мантийных слоев – непонятно. Поэтому ученый мир проигнорировал этот факт и не афишировал данные. Может его где-то в научных кабинетах и обсуждают. Видимо, не знают что с этим делать.

Давайте разберемся подробнее чем страшна инверсия магнитного поля Земли? По информации ученых, наша технократическая цивилизация не переживет отключение магнитного поля. Вся электроника выйдет из строя. А в худшем случае – все живое погибнет из-за радиации. Лично для меня не совсем понятно почему так увеличится уровень проникающей радиации на поверхности Земли.

Представим: магнитное поле отключилось и на Землю начинает проникать радиация в виде протонов. А сейчас они не проникают? Их собирает магнитное поле Земли и фокусирует в приполярные районы северного полушария.

Протоны при движении «скользят» вдоль магнитных силовых линий и влетают в атмосферу в именно в приполярных местах входа этих магнитных полей. Иными словами, магнитное поле Земли собрало все летящие протоны и как пучок сфокусировало в северном полушарии около магнитного полюса. Но повышенной радиации в районе северного полюса не наблюдается. По крайней мере критической. Там ходят ледоколы, летают самолеты гражданской авиации (рейсы из Канады в Сингапур, например) даже на высоте 10 км. И никто не получает смертельных доз радиации. Выходит, протонное излучение гасится атмосферой даже с учетом такой фокусировки магнитным полем Земли. А как другие виды радиации?

Северное сияние на севере Англии в 2015г. У южного полюса тоже есть Аврора, сияние, но менее интенсивное.

Электроны (бета-излучение) не долетают до поверхности. Нейтроны, как продукт наведенной радиации (деление неустойчивых изотопов) в свободном состоянии маложивущие частицы (живут около 900 с). Магнитное поле на них не влияет. Они бы и сейчас пронизывали Землю.

Гамма-излучение и жесткое рентгеновское излучение поглощается в атмосфере и без магнитного поля (оно тоже на них не оказывает воздействия).

Альфа-излучение (ядро атома гелия) тоже не проникающее – защититься от него можно листком бумаги (слишком большие и тяжелые частицы). В воздухе свободный пробег альфа-частицы – до 12 см!

В космическом излучении (радиации) есть еще и разной массы нуклоны (ядра атомов). Они тяжелые подобны альфа-излучению и тоже не проникают вглубь атмосферы.

Не знаю, может быть те ученые, которые распространяют эти страшился, не в курсе ядерной физики и как конкретное радиоактивное излучение воздействует на материю. Откуда пошло уверенность, что без магнитного поля Земля будет пронизываться космической радиацией?

Выходит, что без магнитного поля поток протонов просто перераспределится по всей поверхности Земли. И смертельной радиации как не было на полюса, так и не будет на экваторе. Какое-то повышение фона возможно. Нужно делать расчеты. Интересно, они есть у ученых?

Есть еще одна модель, которая говорит, что полярные сияния вызывает лишь малая часть космического и солнечного излучения, а большая часть потока обтекает магнитосферу Земли и уходит в космос вдоль силовых линий магнитного поля Земли:

Насколько точная эта модель трудно сказать. Но мое мнение, что большая часть радиоционного излучения, космических лучей, все же поглотится атмосферой и без магнитного поля. До Земли долетят лишь высокоэнергичные частицы, которые и сейчас пронизывают всю толщу атмосферы. Как написал выше – на гамма излучение не влияет магнитное поле. А оно самое поражающее.

Может быть у читателей будут свои мысли по этому поводу? Могут ли ошибаться ученые или, действительно, без магнитного поля Земля окажется беззащитной и все живое может погибнуть?

Если второе, то та такую картину можно связать с подземными и скальными городами: От чего спасались жители подземных и пещерных городов Каппадокии. Не исключено, что древние уходили под землю именно для того, что бы спастись от проникающей радиации.

***

Предложено простое объяснение инверсии магнитных полюсов Земли

На протяжении всей геологической истории Земли магнитные полюса нашей планеты неоднократно менялись местами. Такую смену полюсов называют геомагнитной инверсией. Исследователи из Франции предложили простую модель, которая объясняет данное явление. Согласно их теории, на дипольную компоненту геомагнитного поля, которая приводит к существованию двух полюсов, накладывается «шумящая» квадрупольная мода. Воздействие такого «шума» и приводит к инверсии магнитных полюсов.

Считается, что магнитное поле Земли существует уже более 3 млрд лет. Исследования истории геомагнитного поля показывают, что на протяжении всего времени своего существования это поле было непостоянным и хаотическим образом меняло полярность — северный магнитный полюс становился южным и наоборот. Такой процесс называют инверсией магнитных полюсов Земли. Согласно палеомагнитным данным, последняя инверсия магнитного поля произошла приблизительно 780 тыс. лет назад. Особенностью таких изменений полюсов является их высокая, по меркам геологической истории нашей планеты, скорость — смена полюсов происходит приблизительно за 10 тыс. лет. Источником палеомагнитных данных служат горные породы, которые содержат в себе ферро- или ферримагнитные компоненты. Дело в том, что в момент своего образования осадочная или магматическая порода приобретает намагниченность, направление и величина которой соответствует величине магнитного поля данной геологической эпохи. Иными словами, минерал как бы «замораживает» в себе геомагнитное поле в момент существования данной породы.

В настоящее время земное магнитное поле представляет собой магнитный диполь (см. рис. 1). Истинный южный магнитный полюс (отрицательный, где силовые линии магнитного поля «входят» в планету) расположен вблизи Северного географического полюса (в Канадском секторе Арктики), истинный северный магнитный полюс (положительный, где силовые линии «выходят» из Земли) сейчас находится недалеко от Южного географического полюса (в Индийском океане вблизи Антарктиды). Однако условно магнитные полюса Земли принято называть в соответствии с их географическим положением — южный магнитный полюс для удобства договорились считать северным, и наоборот. При этом ось магнитного диполя имеет наклон приблизительно в 11,5 градусов по отношению к земной оси вращения, а центр магнитного диполя смещен от центра Земли приблизительно на 430 км.

Магнитные полюса перемещаются по поверхности нашей планеты со скоростью до 40 км в год. Так, Северный магнитный полюс в 1900 году имел координаты 69° с. ш. и 97° з. д., а в 2005 году — 83° с. ш. и 118° з. д. То есть он двигался на север и запад, приближаясь к Северному географическому полюсу. А южный магнитный полюс за этот же период сместился из точки с координатами 72° ю. ш. и 148° в. д., в точку с координатами 64° ю. ш. и 138° в. д. Т.е. он перемещался на север и запад, удаляясь от южного географического полюса.

Наличие у Земли магнитного поля и его ярко выраженную дипольную структуру принято объяснять с помощью теории так называемого геодинамо. Считается, что главной причиной рождения магнитного поля является наличие у нашей планеты жидкого внешнего ядра (внутреннее ядро с глубины 5120 км и до центра Земли — твердое). Температура нижних слоев внешнего ядра выше, чем на его периферии, поэтому за счет тепловой конвекции происходит перемешивание жидких электропроводящих масс железа. Из-за вращения Земли скорость течения должна была бы во внешней части ядра быть больше, чем во внутренней. Однако поднимающаяся из глубины разогретая жидкость тормозит вращение внешних слоев внешнего ядра, а встречные, более холодные, нисходящие потоки, наоборот, ускоряют внутренние слои. Получается, что внутренняя часть внешнего ядра вращается быстрее внешней и играет роль своеобразного ротора (то есть вращающейся части) генератора, а внешняя — роль статора (неподвижной части). Отсюда и название модели — земное динамо, или геодинамо. Подобные течения порождают кольцеобразные электрические токи, которые производят суммарное магнитное поле дипольного характера.

Чтобы подкрепить количественно гипотезу геодинамо, ученые не раз прибегали к численному анализу сложной системы магнитогидродинамических уравнений, описывающую данную модель. Среди многообразия публикаций на эту тему здесь стоит упомянуть расчеты 3D-модели геодинамо, выполненные Гэри Глацмайером и Полом Робертсом. На суперкомпьютерах того времени (1995 год), работавших около 2000 часов, ученым удалось пронаблюдать рождение и эволюцию геомагнитного поля в течение «всего лишь» 40 тыс. лет. Тем не менее в результате решения трехмерных уравнений магнитной гидродинамики они получили не только дипольную структуру геомагнитного поля, но и «увидели» в конце расчетного интервала времени его инверсию. Работа Глацмайера и Робертса в том же году была опубликована в журнале Nature (в открытом доступе эту статью можно увидеть здесь).

Инверсию магнитного поля в модели геодинамо можно наблюдать и в лабораторных условиях. Среди таких опытов наиболее известен эксперимент Теодора фон Кармана. Земное динамо воспроизводилось с помощью установки, изображенной на рис. 2 (описание установки приводится по статье M. Berhanu et al. Magnetic field reversals in an experimental turbulent dynamo в журнале Europhysics Letters).

В установке фон Кармана генерирование магнитного поля происходит в расплавленном электропроводящем натрии (температура плавления 98°C), который заключен в двух концентрических медных цилиндрах. Движение жидкого натрия происходит во внутреннем цилиндре. Пространство между цилиндрами также заполнено расплавленным щелочным металлом, но находящимся в состоянии покоя. Два лопастных колеса присоединены к торцам внутреннего цилиндра и располагаются внутри него, заставляя натрий вращаться. Частота вращения пропеллеров F1 и F2 может меняться независимо друг от друга вплоть до 26 Гц. Как видно из описания, данная установка напоминает процессы, происходящие в недрах Земли: аналогом электропроводящей железной массы здесь является жидкий натрий, также проводящей ток; внутренний цилиндр соответствует внутренней области внешнего ядра; внешний цилиндр — периферии внешнего ядра. Специальными приборами фиксируется временная зависимость индукции рождающегося в таком эксперименте магнитного поля, обладающего приблизительно дипольной структурой. В эксперименте фон Кармана также наблюдалась инверсия рождающегося магнитного поля, выражающаяся в перемене знака его напряженности (нижняя часть рис. 2, красная кривая), что еще раз подтверждает правильность гипотезы геодинамо.

В вышедшей недавно в журнале Physical Review Letters статье Simple Mechanism for Reversals of Earth’s Magnetic Field французские ученые предложили простую теорию, основанную на модели геодинамо, которая объясняет инверсию магнитного поля Земли, не прибегая к численному анализу чрезвычайно сложных уравнений магнитной гидродинамики, как, например, в модели Глацмайера—Робертса.

Вообще говоря, магнитное поле Земли можно представить как сумму стабильной дипольной и нестабильных квадрупольной, октупольной и т. д. компонент, или мод (см. мультиполь). Моды выше чем дипольная рождаются из турбулентных флуктуаций течения электропроводящего железа внутри Земли. Авторы статьи в своей теории аппроксимируют геомагнитное поле суммой дипольной и квадрупольной мод, при этом последняя, согласно их модели, действует как белый шум на основную дипольную компоненту.

Благодаря такому шуму геомагнитные полюса отклоняются от своих устойчивых положений равновесия и переходят в так называемые седловые точки, или точки неустойчивого равновесия (см. рис. 3, ±Bs; здесь B обозначает индукцию магнитного поля, s — stable «устойчивый», ±Bu, u — unstable «неустойчивый»). Дальше ситуация может развиваться по двум сценариям (возникает бифуркация системы): полюса могут медленно вернуться в прежнее устойчивое положение — такая несостоявшаяся инверсия называется экскурсом, либо они начнут притягиваться и быстро двигаться к противоположным точкам равновесия — в этом случае происходит инверсия.

По сути, наблюдается бистабильная система, которая под действием шума хаотически может менять свое положение равновесия. Поскольку воздействие шумящей квадрупольной моды на дипольную является слабым, то вероятность смены полюсов низка. А значит, неудивительно, что в истории Земли были продолжительные периоды, называемые суперхронами, в течение которых не происходили инверсии магнитных полюсов.

Свои качественные рассуждения авторы теории подкрепляют количественными математическими расчетами. В их модели эволюция магнитного поля Земли описывается простым (в сравнении с магнитогидродинамическими уравнениями) уравнением, решая которое, ученые получают временную зависимость дипольного момента (по сути, напряженности) магнитного поля Земли (см. рис. 4, верхний график). На этой временной зависимости наблюдается большая скорость инверсии магнитного поля, непериодические колебания его напряженности, соответствующие экскурсам, и наличие суперхронов.

Таким образом, в теории французских исследователей наблюдается и объясняется всё то, что присуще поведению магнитного поля в эксперименте фон Кармана (рис. 4, средний график) и, что самое главное, эволюции геомагнитного поля (рис. 4, нижний график).

Источник: François Pétrélis, Stéphan Fauve, Emmanuel Dormy, Jean-Pierre Valet. Simple Mechanism for Reversals of Earth’s Magnetic Field // Physical Review Letters 102, 144503 (2009).