Головное тазовое предлежание плода что это значит

Задом наперед: роды при тазовом предлежании плода

Роды при тазовом предлежании плода. К чему готовиться будущей маме? Техника проведения родов при тазовом предлежании.

Тазовое предлежание плода — аномалия беременности, которая встречается не так уж редко. Среди будущих мам бытует мнение, что в этом случае роды могут пройти только с помощью операции кесарева сечения. Так ли это на самом деле?

Роды в тазовом предлежании

К 34-й неделе плод занимает постоянное положение в полости матки. Обычно это продольное положение плода — расположение малыша в полости матки, при котором его позвоночник параллелен позвоночнику мамы. Та часть тела малыша, которая расположена в нижнем сегменте матки, перед входом в малый таз, называется предлежащей. Обычно перед «выходом» оказывается головка — самая тяжелая и крупная часть плода. По мере приближения срока родов предлежащая головка опускается все ниже, плотнее прижимаясь к нижнему сегменту матки. Давление головки плода на шейку матки является одним из важнейших факторов, способствующих возникновению схваток и нормальному развитию родовой деятельности.

Однако иногда в конце беременности малыш располагается в матке головкой кверху. При этом в нижней части матки оказывается тазовый конец плода. Такое расположение малыша относительно «выхода» из матки называют тазовым предлежанием.

Причины «переворота»

Причины образования тазового предлежания различны. Чаще всего это те или иные факторы, мешающие правильному расположению плода в матке или способствующие увеличению его подвижности. Перечислим наиболее часто встречающиеся факторы риска развития тазового предлежания плода.

Варианты расположения плода

Тазовое предлежание плода — понятие обобщенное. Говоря о тазовом предлежании, мы имеем в виду продольное расположение малыша в полости матки головкой вверх. Однако встречаются различные варианты тазового предлежания, зависящие от расположения ножек плода и их отношения ко входу в малый таз.

Особенности родов

Роды в тазовом предлежании имеют свои особенности. И по длительности, и по ощущениям, и по механизму, и времени развития тех или иных изменений в процессе родов, и по требованиям к поведению роженицы, и по степени медицинского участия в момент рождения малыша роды в тазовом предлежании значительно отличаются от классического варианта, когда малыш рождается головкой вперед. Можно сказать, что такой вариант развития событий сложнее для мамы и малыша. Это значит, что тазовое предлежание в родах требует большего внимания, большей степени ответственности и высокой квалификации медперсонала. И конечно, готовности будущей мамы — и практической (представление о течении и особенностях процесса, способах самообезболивания и т. п.), и моральной (психологическая подготовка к родам).

Отличия начинаются еще до начала родовой деятельности, в последние недели перед родами. В это время будущая мама начинает прислушиваться к своим ощущениям, пытаясь уловить приметы предстоящих родов — так называемые предвестники. И здесь ее подстерегает первое разочарование. Дело в том, что при тазовом предлежании плода живот перед родами практически не опускается. Причина отсутствия ожидаемой перемены объясняется очень легко; в отличие от твердой и круглой головки, мягкие ягодички малыша не образуют необходимого плотного пояса соприкосновения с нижним сегментом матки, не осуществляют на него значительного давления, а значит — не способны «утянуть» матку вниз. До последнего момента перед началом схваток при пальпации или проведении влагалищного исследования тазовый конец плода легко отталкивается от входа в малый таз.

С этой особенностью отношения предлежащей части ко входу в малый таз связано еще одно отличие. В достаточно высоком проценте случаев при тазовом предлежании происходит преждевременное излитие околоплодных вод. Из-за отсутствия плотного соприкосновения тазового конца плода с нижним сегментом матки не происходит разделения плодных вод на «передние» (то есть расположенные у входа в малый таз перед ягодичками) и «задние». В этом случае при первой же схватке весь объем вод устремляется вниз, резко растягивая плодный пузырь и способствуя его скорому разрыву. Преждевременный разрыв плодных оболочек увеличивает риск инфицирования и развития слабости родовых сил.

Следующая особенность связана со скоростью раскрытия шейки матки в первом периоде родов. Дело в том, что процесс раскрытия во многом зависит от давления на шейку предлежащей части плода и плодного пузыря, заполненного «передними» водами. Поскольку ягодички оказывают гораздо меньшее давление на шейку матки, чем головка (как уже говорилось, тазовый конец мягче и меньше в диаметре), а плодный пузырь довольно часто вскрывается в самом начале родов, первый период родов при тазовом предлежании плода обычно затягивается. Даже без развития осложнений период раскрытия шейки матки при тазовом предлежании длится в среднем на 2-3 часа дольше, чем при головном.

Второй период родов — период изгнания — особенно отличается от родов в головном предлежании. Отличия связаны с тем, что при тазовом предлежании наиболее крупная и твердая часть плода — головка — рождается последней. При головном предлежании в период изгнания плода именно головке малыша принадлежит главная и ответственная роль «первопроходца». Крупная (1/3 часть по отношению к телу плода) и твердая головка работает как буравчик, раздвигая мягкие ткани маминых родовых путей и давая дорогу телу. При тазовом предлежании все происходит «в точности наоборот». Головка малыша двигается последней, тормозя родовой процесс и усложняя потуги. В этом случае первым продвигается тазовый конец плода; туловище малыша довольно быстро появляется из родовых путей — для его продвижения по влагалищу роженицы не требуется значительного растяжения тканей, а значит — не требуется и серьезных усилий. А вот дальше начинаются сложности. Проблема в том, что родившийся первым тазовый конец плода не может расширить родовые пути матери до той степени, какая необходима для беспрепятственного прохождения плечевого пояса и головки. Головка малыша может задержаться в недостаточно растянутых родовых путях; при этом возрастает риск аспирации (заглатывания в дыхательные пути) околоплодных вод и асфиксии (нарушения дыхательной функции) плоплода. Иногда при родах в тазовом предлежании после рождения туловища плод запрокидывает ручки, находящиеся в родовых путях; в этом случае плечевой пояс плода превращается в «распорку», препятствующую рождению головы. Поэтому при вступлении в полость таза плечевого пояса и головки малыша акушерская бригада предпринимает специальные меры родовспоможения, позволяющие предупредить осложнения и благополучно завершить роды.

Чего бояться при тазовом предлежании плода?

Выбирая метод родоразрешения при тазовом предлежании плода, врачи учитывают возможный риск развития осложнений родовой деятельности. Акушерам известны осложнения, особенно характерные для родов в тазовом предлежании:

Прогноз родов при тазовом предлежании

В связи с тем, что процесс родов при тазовом предлежании плода длительнее и сложнее, а также учитывая вероятность развития специфических осложнений, в этом варианте расположения малыша в некоторых случаях рекомендуют оперативное родоразрешение. Показания к кесареву сечению при тазовом предлежании плода расширяются, если во время беременности выявлены следующие особенности состояния мамы и плода:

Правила поведения

Несмотря на усложненный родовой процесс и риск развития осложнений, физиологические, то есть естественные роды при тазовом предлежании плода все же возможны. Более того, в отсутствие перечисленных показаний к кесареву сечению, при условии хорошего исходного состояния мамы и малыша роды естественным путем все же предпочтительнее для будущего здоровья ребенка и матери. Однако к «родам наоборот» обязательно надо готовиться, а во время самого родового процесса — внимательно слушать и точно выполнять рекомендации персонала родильного дома.

Роды в тазовом предлежании принимает опытный акушер-гинеколог, ему ассистирует акушерка.

Именно доктор, а не акушерка в этом случае непосредственно принимает ребенка в момент рождения; акушерка помогает врачу, удерживая ткани промежности.

В начале родов предпринимаются меры предупреждения раннего разрыва плодного пузыря. Будущую маму укладывают на кровать на бок; вставать обычно не разрешают. Сразу после излития околоплодных вод обязательно производят влагалищное исследование, чтобы уточнить диагноз и исключить выпадение пуповины; если пуповина выпадает, она пережимается туловищем или головкой, при этом прекращается доступ кислорода и питательных веществ к плоду (при выпадении доктор старается заправить пуповину обратно за ягодички плода; если это не удается, роды заканчивают оперативным путем).

Рядом с роженицей в течение всего второго периода находятся доктор и акушерка. Сердцебиение плода выслушивается после каждой потуги либо постоянно фиксируется с помощью КТГ. При развитии слабости родовых сил вводят раствор окситоцина внутривенно капельно. Для предупреждения задержки головки в конце периода изгнания профилактически вводят спазмолитики. В момент появления ягодичек из родовых путей обязательно производят эпизиотомию (рассечение промежности).

При тазовом предлежании собственно рождение малыша состоит из нескольких этапов. Сначала плод рождается «до пупка» (то есть появляются ножки и нижняя половина тела), затем показывается верхняя часть туловища (от пупка до нижнего угла лопаток), затем появляются ручки, и последней рождается самая крупная часть — головка. В рождении ручек и головки малыша доктор принимает активное участие: после появления нижней половины тела плода акушер фиксирует ручки вдоль тела, препятствуя их запрокидыванию, а позднее контролирует выведение головки.

При ножном предлежании плода доктор во втором периоде родов придерживает пяточки малыша у выхода из родовых путей, постепенно «усаживая его на корточки» и переводя таким образом ножное предлежание в смешанное ягодичное. Такие действия врача необходимы для того, чтобы увеличить диаметр предлежащей части и достаточно раздвинуть родовые пути для последующего прохождения головки малыша. В дальнейшем роды ведутся так же, как при ягодичном предлежании.

Квалифицированная подготовка персонала родильного дома, психологическая готовность роженицы, выполнение будущей мамой всех врачебных рекомендаций в процессе родов дают все основания рассчитывать на благополучное родоразрешение. При отсутствии осложнений в родах послеродовый период для мамы и малыша не имеет специфических отличий; сроки выписки из стационара соответствуют аналогичным при классическом варианте родов.

Информация на сайте имеет справочный характер и не является рекомендацией для самостоятельной постановки диагноза и назначения лечения. По медицинским вопросам обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Ягодичное предлежание плода

Ягодичное предлежание плода — это наиболее распространенный вариант тазового предлежания, при котором ребенок входит в малый таз ягодицами либо ягодицами и ступнями. Специфические симптомы отсутствуют, патология выявляется при выполнении наружного акушерского и вагинального исследований, планового УЗИ. До родов предпринимаются попытки повернуть плод головкой вниз. Способ родоразрешения выбирают с учетом данных о возрасте пациентки, повторности родов, размерах плода, обнаруженной акушерской, генитальной и экстрагенитальной патологии. Большинство беременностей завершают кесаревым сечением. При естественных родах зачастую применяют акушерские пособия и операции.

МКБ-10

Общие сведения

Ягодичный вариант предлежания, согласно результатам исследований, выявляется в 2,6-4,9% случаях беременности. У многократно рожавших женщин такая акушерская патология диагностируется вдвое чаще, чем в первых родах. Поскольку при этом предлежании по родовым путям сначала проходят ягодицы либо ягодицы со ступнями ребенка, роды зачастую сопровождаются различными видами осложнений (повреждением мягких тканей, травматизацией ребенка, угрозой кислородного голодания). При этом существенно возрастает риск перинатальной смертности, предпочтительным способом разрешения беременности становится операция кесарева сечения. Ведение беременных и рожениц при разных ягодичных предлежаниях требует высокого профессионализма медицинского персонала.

Причины

Обычно факторы, из-за которых плод не занимает естественное головное предлежание, остаются неизвестными. Однако специалисты в сфере акушерства и гинекологии выделяют ряд предпосылок, повышающих вероятность ягодичного предлежания. Такую акушерскую патологию могут спровоцировать:

Ягодичное предлежание может стать проявлением «привычного тазового предлежания». По результатам некоторых наблюдений, в 10-22% случаев подобная акушерская патология развивается именно по указанной причине.

Патогенез

Ягодичное предлежание возникает на фоне несоответствия объема полости матки и величины плода. В нормальных условиях до 28-30 недели гестационного срока положение плода неоднократно меняется. Приблизительно к 36 неделе ребенок переворачивается головой вниз и именно так входит в роды. Однако при возникновении условий для повышенной подвижности (многоводие, недоношенность, ослабление брюшной и маточной мускулатуры) или, наоборот, ограничении пространства для движений (многоплодие, суженный таз, пороки развития, объемные процессы и т. п.) естественный поворот плода и его фиксация в физиологическом положении осложняются либо становятся невозможными.

Классификация

При определении варианта ягодичного предлежания учитывают то, как по отношению к внутреннему маточному зеву размещены ступни и ягодицы плода. Различают следующие виды предлежания:

После начала родовой деятельности один вид предлежания может смениться другим. В каждом третьем случае происходит переход ягодичного предлежания в ножное, что значительно ухудшает прогноз родов.

Симптомы ягодичного предлежания плода

Какой-либо субъективной симптоматики, свидетельствующей о таком предлежании, не существует. Обычно патологическое расположение плода выявляется во время наружного акушерского исследования, планового или внепланового УЗИ при беременности. То, что ребенок находится в положении ягодицами вниз, женщина может заподозрить, если у нее высоко стоит дно матки, а в верхней части органа прощупывается плотное округлое образование (головка плода). Некоторые беременные сообщают, что чувствуют более интенсивное шевеление и сильные толчки ребенка в нижней части живота.

Осложнения

Роды с ягодичным предлежанием плода представляют опасность как для ребенка, так и для роженицы. В 28-32% они наступают преждевременно при гестационном сроке до 34 недель. Показатели перинатальной смертности при этом в 4-5 раз больше, чем при головном предлежании. В этих родах вдвое чаще преждевременно изливаются околоплодные воды, плод страдает от интранатальной гипоксии, выпадает пуповина, отмечается слабость родовых сил, возникают послеродовые септические заболевания. Из-за меньших размеров предлежащей ягодичной части плод начинает изгоняться при не полностью открытом маточном зеве, что повышает вероятность травмы шейки матки или спастического сокращения ее мышц, осложняющего дальнейшее рождение головки.

В родах с разными вариантами ягодичного предлежания ребенок часто запрокидывает ручки, что требует выполнения дополнительных манипуляций. Поскольку рождающаяся головка прижимает пуповину к тазовым костям, возрастает риск гибели плода вследствие асфиксии. Наибольшую опасность для ребенка представляет чрезмерное разгибание головки, приводящее к возникновению субдуральных гематом, инсультов в мозжечок и разрывов его намета, спинальных травм в шейном отделе. Повышенной травматичностью также отличается большинство классических акушерских пособий при ягодичных предлежаниях.

Диагностика

Для подтверждения ягодичного предлежания применяют как физикальные, так и инструментальные методики исследований. При подобной патологии наиболее информативны:

По показаниям на этапе дородовой подготовки выполняют компьютерную и магнитно-резонансную пельвиометрию, амниоскопию. Для динамического мониторинга состояния плода дополнительно назначают кардиотокографию. Дифференциальная диагностика проводится с другими видами положений и предлежаний. При необходимости пациентку консультирует анестезиолог-реаниматолог и неонатолог.

Тактика при ягодичном предлежании плода

Консервативные методы

Для коррекции патологического положения плода на 32-37 неделе гестационного периода применяют специальные комплексы физических упражнений. Если отсутствуют противопоказания, на 37-38 неделе возможен наружный поворот на головку по Архангельскому, выполняемый под ультразвуковым контролем. Однако повышенный риск возникновения осложнений (отслойки плаценты, разрыва матки, преждевременных родов) ограничивает назначение такой манипуляции. В акушерский стационар беременную женщину обычно госпитализируют на 38-39 неделе. Выбор акушерской тактики зависит от вероятности осложненного течения родов. Метод родоразрешения определяется с учетом принадлежности пациентки к одной из трех групп риска:

Оперативное родоразрешение

При диагностировании ягодичного предлежания у первородящих ориентируются на ряд абсолютных показаний для планового хирургического родоразрешения. Оперативное вмешательство проводят при возрасте от 30 лет, перенашивании беременности, экстракорпоральном оплодотворении, суженном тазе, пороках репродуктивной системы, наличии рубца на матке, выявлении экстрагенитальных заболеваний, при которых важно выключить потужную активность, значительных нарушениях липидного обмена, ожидаемом весе плода до 2,0 кг и от 3,6 кг. Согласно статистике, роды при выявленном ягодичном предлежании завершаются кесаревым сечением не менее чем в 80% случаев.

Естественные роды

В естественных родах важно обеспечить качественный мониторинг их течения и акушерскую защиту промежности. Для снижения нагрузки на мягкие ткани возможно выполнение эпизиотомии. При смешанном и чистом ягодичном предлежании роды зачастую завершают классическим ручным пособием или пособием по Цовьянову. При возникновении состояний, угрожающих жизни ребенка и роженицы (гипоксия, затяжные роды и т. д.), производят форсированное родоразрешение с экстракцией плода за тазовый конец. По завершении родов с учетом высокой вероятности разрывов важно качественно выполнить осмотр мягких тканей родовых путей.

Прогноз и профилактика

При выборе правильной тактики ведения и подходящего способа родоразрешения прогноз родов у женщин с диагностированным ягодичным предлежанием плода благоприятный. В условиях регулярного наблюдения у акушера-гинеколога риск для роженицы и ребенка возрастает только в том случае, если роды начинаются преждевременно. Профилактические мероприятия предполагают раннюю постановку на учет в женской консультации, своевременное прохождение плановых УЗИ, выполнение по показаниям специальных упражнений, которые способствуют повороту ребенка на головной конец. Вторичная профилактика направлена на предупреждение возможных осложнений в родах.

Тазовое предлежание плода

Диагноз «тазовое предлежание плода» (далее по тексту ТПП) относится к часто встречающимся. Как правило, он ставится на 20-22 недели беременности и в 90% случаев относится к ситуации, когда эмбрион расположен вниз головой и спиной повернут влево. Данное положение (головное предлежание) считается нормальным и безопасным. Однако в последующем плод может занять абсолютно другое положение, которое спряжено с осложнением проведения родов.

Особенности течения беременности

Для будущих матерей важно понимать, что данная патология не является чрезмерно опасной. Причем в ряде случаев диагностирование ТПП не несет в себе рисков для нормальных родов и здоровья малыша и роженицы. Однако статистика говорит о том, что аномалия все-таки сопряжена с повышенными рисками осложнений. Именно поэтому в ряде случаев показано хирургическое воздействие при ведении родов.

Возможные осложнения:

Для нивелирования осложнений важно своевременно диагностировать аномалию.

Классификация

Ножное предлежание. Наблюдается в 11-13% всех ТПП.

Подразделяется на следующие варианты:

Ягодичное. Диагностируется наиболее часто.

Подразделяется на два варианта:

В зависимости от конкретного вида ТПП биологический механизм родов имеет индивидуальные особенности.

Так, самостоятельные роды, с минимальными рисками осложнений возможны при наличии неполного ягодичного ТПП, если эмбрион отличается малыми размерами, а таз матери нормальный.

И, наоборот, вероятность асфиксии и выпадения конечностей плода или пуповины высокая, когда диагностировано ножное или смешанное ягодичное ТПП. В этих случаях рекомендуется кесарево сечение.

Причины возникновения ТПП

К наиболее распространенным причинам возникновения ТПП относятся следующие:

Возможные осложнения:

Ведение беременности

Беременные женщины, которые относятся к группе риска, подлежат медицинскому сопровождению, включающему с себя следующие мероприятия:

Для этого в перечень рекомендаций включено правильное питание и полноценный отдых (ночной и дневной). Это в первую очередь направлено на исключение гипертрофии эмбриона.

Кроме того, профилактическая работа направлена на формирование здоровой психологической картины у беременной женщины (стабилизация нервного состояния, приемы мышечной релаксации, корректирующая гимнастика). В отдельных случаях показаны спазмолитические лекарственные средства, которые употребляются специальными прерывистыми курсами.

Планирование тактики проведения родов начинается на 38-39 недели гестации, когда пациентка помещается в стационар. При удовлетворительном состоянии беременной женщины и эмбриона (ягодичное предлежание неполное, соответствующие размеры таза и плода, физиологическая готовность матери) может быть принято решение о принятии родов естественным способом. В этом случае проводятся профилактические мероприятия для исключения вскрытия плодной оболочки, мониторинг состояния плода и матки, предупреждение гипоксии плода и аномалий родовой деятельности. Кроме того, в перечень мероприятий входит эпидуральная анестезия в процессе родов и акушерская поддержка, ориентированная на быстрейший вывод головки ребенка.

Кесарево сечение показано в следующих случаях:

Способы проведения родов

На выбор способа родов (естественным путем или при помощи кесарева сечения) влияют следующие факторы:

Так, для естественных родов могут быть приемлемыми такие условия, как срок беременности до 37 недель, масса плода не более 2 500 гр., пол плода – девочка, ягодичное или смешанное ТПП. Все другие варианты сводятся к проведению кесарева сечения.

Кроме того, решение на проведение экстренного кесарева сечения может быть принято во время проведения родов естественным путем.

Это может быть сопряжено со следующими причинами:

Будущим матерям важно понимать, что ТПП никоим образом не влияет на ход самой беременности, а беспокоиться о родах при диагностировании предлежания следует не раньше 32-ой недели беременности, так как до этого срока плод с большой вероятностью сможет поменять свое внутриутробное положение. И только после указанного срока будущая мать может приступить к специальным гимнастическим упражнениям. Однако это нужно делать только после консультации с медицинским специалистом. А все упражнения проводить после разминки.

Тазовое предлежание (ведение беременности и родов). Лекция для врачей. Клинические рекомендации (протокол)

Часть 1. Тазовые предлежания плода

Часть 2. Тазовые предлежания плода

Часть 3. Тазовые предлежания плода

Дополнительный материал

Тазовое предлежание (ведение беременности и родов) Клинические рекомендации (протокол)

Список сокращений

Термины и определения

Классификация тазовых предлежаний плода

1. Ягодичные предлежания:

2. Ножное предлежание (встречается в 11,4-13,4% случаев):

Шифр по МКБ-10

032.1 Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери.

080.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании.

080.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды (в данном протоколе данный код МКБ подразумевает и иные роды в тазовом предлежании (помимо родов в чисто ягодичном предлежании): полное/неполное ножное предлежание, смешанное ягодичное предлежание и т.д.).

Эпидемиология

Частота тазового предлежания (ТП) плода при доношенной беременности составляет 3-5%.

Чем меньше срок, тем выше частота ТП. Так, при сроке беременности менее 28 недель и массе плода менее

1. Сужение таза, аномальная форма таза.

2. Пороки развития матки (двурогая, седловидная, с перегородкой).

3. Чрезмерная или ограниченная подвижность плода (первобеременные, многорожавшие).

4. Многоводие или маловодие.

5. Многоплодная беременность.

6. Новообразования внутренних половых органов (миоматозные узлы, опухоли придатков).

7. Патология плацентации (полное или неполное предлежание плаценты).

8. Пороки развития матки.

9. ВПР плода (анэнцефалия, гидроцефалия).

10. Короткая пуповина.

11. Синдром задержки роста плода.

Методы диагностики

Признаки тазовых предлежаний при наружном и влагалищном исследованиях:

Ультразвуковое исследование

УЗИ при тазовом предлежании наиболее информативно и должно включать определение следующих параметров:

Рентгенопельвиометрия не улучшает исходы, магнитнорезонансная пельвиометрия снижает частоту неотложных кесаревых сечений, КТ пельвиометрия улучшает перинатальные исходы. Тем не менее, нет необходимости в проведении рутинной радиологической пельвиометрии (уровень доказательности В)

• вид тазового предлежания плода (полное, неполное);

• подсчет предполагаемой массы плода;

• количество вод (амниотический индекс);

• локализация плаценты;

• описание пуповины (расположение, обвитие вокруг шеи плода);

• аномалии развития плода;

• определение степени разгибания головки плода (согнута, разогнута, нейтральное положение) и запрокидывания ручек;

• допплерометрия магистральных сосудов плода.

Ведение беременности при тазовом предлежании плода

Клинически важно подтверждение тазового предлежания в 36 недель. Однако около 8% плодов совершают самопроизвольный поворот на головку и после 36 недель.

При подтверждении тазового предлежания в 36 недель необходимо:

• Провести консультирование в консультативно-диагностическом отделении перинатального центра.

• При отсутствии противопоказаний пациентке должен быть предложен наружный акушерский поворот.

• Следует ознакомить пациентку с рисками, связанными с родами в тазовом предлежании, и медицинскими вмешательствами, позволяющими снизить этот риск, о методах родоразрешения и их рисках в плане материнской заболеваемости, о потенциальных учреждениях родовспоможения, на базе которых возможно родоразрешение пациенток с тазовым предлежанием плода (не ниже второго уровня и т.д. (см. Приложения 1 и 2: Информация для пациентов).

Женщина должна быть проинформирована:

• Плановое кесарево сечение ведет к небольшому уменьшению перинатальной смертности в сравнении с плановыми родами в тазовом предлежании. Любое решение о проведении кесарева сечения должно быть рассмотрено с позиций возможных побочных последствий операции.

• Уменьшение риска перинатальной смертности обусловлено тремя факторами: исключением риска мертворождения после 39 недель беременности, исключением рисков, обусловленных процессом родов; исключением рисков, обусловленных вагинальными родами в тазовом предлежании.

• Риск перинатальной смертности при вагинальных родах в тазовом предлежании составляет около 2/1000 родов, при кесаревом сечении после 39 недель беременности 0,5/1000 родов. При родах в головном предлежании 1 /1000.

• Вагинальные роды в тазовом предлежании увеличивают риск низкой оценки по шкале Апгар и серьезных осложнений в раннем неонатальном периоде, но нет указаний на увеличение частоты осложнений в отдаленном периоде.

• Плановое кесарево сечение в доношенном сроке при тазовом предлежании сопровождается незначительным увеличением частоты ближайших осложнений для матери по сравнению с плановыми вагинальными родами.

• Осложнения для матери наименьшие при удачно завершившихся вагинальных родах, плановое кесарево сечение увеличивает риск, но наибольший риск имеется при экстренном кесаревом сечении, которое требуется примерно у 40% женщин с плановыми вагинальными родами.

• Кесарево сечение увеличивает риск осложнений при будущих беременностях, включая риски попытки родов через естественные родовые пути, повышенный риск осложнений повторной операции кесарева сечения и риски нарушения прикрепления плаценты.

• Женщине должна быть дана индивидуализированная оценка последующих рисков кесарева сечения, основанная на индивидуальном профиле и репродуктивном прогнозе, и соответствующая консультация.

Неэффективно (уровень доказательности 1А):

• Постуральная гимнастика для уменьшения частоты тазового предлежания к моменту родов (уровень доказательности IА).

• Нет признанных эффективных методик для поворота плода на головку.

Наружный поворот плода на головку

Настоящий протокол рекомендует проводить наружный поворот плода на головку только подготовленными специалистами ввиду серьезности его осложнений (отслойка плаценты; дистресс-синдром плода; фето-материнская трансфузия (резус-иммунизация) и т.д.

• Женщинам с тазовым предлежанием в сроке 36 недель следует предложить наружный поворот плода на головку при отсутствии противопоказаний. Они должны быть предупреждены о его рисках, преимуществах и последствиях для способа родоразрешения (уровень доказательности А).

• Пациентки, которые имеют тазовое предлежание после неудачной попытки наружного поворота плода на головку или отказались от этой манипуляции, должны быть проконсультированы о рисках и преимуществах плановых вагинальных родов в тазовом предлежании по сравнению с планируемым кесаревым сечением (ОРР).

• При сохранении тазового предлежания плода к моменту родов беременной должна быть повторно предоставлена информация о возможных способах родоразрешения, о преимуществах и рисках, связанных с каждым из них.

• В результате консультирования должно быть получено письменное информированное добровольное согласие на выбранный метод родоразрешения.

Родоразрешение осуществляется только в стационарах не ниже второй группы. При отсутствии спонтанного поворота плода на головку необходимо обследование и коллегиальный выбор тактики ведения родов в условиях информированного добровольного согласия пациентки на избранный метод родоразрешения.

Наружный поворот плода на головку

1) Модель пациента: первородящая женщина (от 36 недель и более) или повторнородящая (от 37 недель и более) с одноплодной неосложненной беременностью и неполным тазовым предлежанием плода до начала родов при отсутствии противопоказаний для выполнения наружного поворота и давшая письменное информированное добровольное согласие.

Штат: врач акушер-гинеколог, владеющий техникой наружного поворота плода на головку и операцией кесарево сечение, акушерка, врач УЗИ, анестезиологическая служба.

Место проведения: акушерский стационар 2-3-ей группы с возможностью выполнения экстренного кесарева сечения (уровень доказательность 1А).

• Готовность к экстренному кесареву сечению.

Документация

• Обменная карта беременной.

• Информация для пациентки и протокол информированного добровольного согласия.

• Протокол и алгоритмы наружного акушерского поворота и УЗИ.

• Лист регистрации порядка выполнения процедуры и наблюдения за пациенткой.

• Ленты-записи КТГ.

Абсолютные противопоказания к проведению наружного акушерского поворота:

• Планируемое оперативное родоразрешение путем кесарева сечения по другим показаниям (предлежание плаценты, анатомическое сужение таза, тяжёлая экстрагенитальная патология и т.д.).

• Кровотечения второй половины беременности или последние 7 дней.

• Противопоказания к приему бета-адреномиметиков (тиреотоксикоз, аритмия, болезни сердца, при которых использование препаратов этой группы противопоказано).

• Патологическая/пограничная КТГ, нарушение кровотока в системе мать-плацента-плода по данным допплерометрического исследования.

• Маловесный к сроку гестации с аномальными показателями допплерометрии.

• Аномалии матки, опухоли матки или ее придатков, препятствующие повороту.

• Многоплодие (кроме поворота второго плода).

• Рубец на матке.

• Грубые пороки развития плода, мертвый плод.

• Разгибание головки плода.

• Обвитие пуповины вокруг шеи плода.

• Тяжелая преэклампсия или высокая артериальная гипертензия.

• Разрыв плодных оболочек.

Относительные противопоказания:

• Синдром задержки роста плода с патологическими параметрами допплерометрии.

• Преэклампсия с протеинурией или значительная артериальная гипертензия.

• Маловодие, многоводие.

• Неустойчивое положение плода.

Возможные осложнения при проведении акушерского поворота

• Преждевременная отслойка плаценты.

• Преждевременные роды.

• Дородовое излитие околоплодных вод.

• Разрыв матки.

• Фето-материнская трансфузия (резус-иммунизация).

• Эмболия околоплодными водами.

• Преходящая брадикардия плода.

• Дистресс плода.

Предикторы успешного наружного акушерского поворота:

• Многорожавшие.

• Абдоминальная пальпация головки.

• Низкий индекс массы тела матери.

• Расположение плаценты на задней стенке.

• Чисто ягодичное предлежание.

• Амниотический индекс более 10 см.

Порядок выполнения

Осуществлять постоянный вербальный контакт с пациенткой.

1. Подтвердить тазовое предлежание и местоположение пуповины относительно шеи плода по УЗИ. Наличие пуповины рядом с шеей не является противопоказанием. УЗИ должно быть выполнено не позже, чем за 24 часа до процедуры.

2. Получить письменное информированное добровольное согласие пациентки.

3. Оценить и записать исходные данные матери: пульс, дыхание и АД.

4. Выполнить КТГ в течение 20 минут.

5. Антациды: ранитидин 150 мг перорально, однако, нет необходимости рутинного выполнения данной процедуры.

6. Использование токолитиков (повышает вероятность успешного поворота) (уровень доказательности А [2]): 10 мкг (1 ампула по 2 мл) гексопреналина сульфата развести в 10 мл изотонического раствора и ввести болюсно в течение 5-10 минут, с последующим 10-минутным контролем пульса, АД матери и ЧСС плода (КТГ). При увеличении ЧСС у матери более 140 уд/мин инфузию гексоприналина следует прекратить [4].

7. Через 30 минут после токолиза (или когда пульс матери станет > 100 уд/мин) выполнить наружный поворот плода.

8. Оснований использовать рутинно острый токолиз нет, особенно у повторнородящих.

Условия: опорожнить мочевой пузырь, положение женщины на боку, под углом 10-15 градусов (для профилактики синдрома нижней полой вены). Можно успешно выполнить поворот и на спине, главное, чтобы женщине было удобно лежать и не развивался синдром сдавления нижней полой вены.

Женщине следует рекомендовать срочно обратиться за медицинской помощью, если возникнут любые из этих нарушений или нарушения двигательной активности плода.

Абдоминальные роды

Показания к выполнению планового кесарева сечения:

Алгоритм действий при планировании КС

Женщина должна быть заранее проконсультирована врачом-анестезиологом для выбора метода анестезии.

Операция кесарева сечения проводится по обычной методике. Хирургом должен быть назначен врач, имеющий опыт выполнения подобных операций.

Роды через естественные родовые пути

Роды через естественные родовые пути должен вести только врач, имеющий опыт ведения родов в тазовом предлежании плода и способный оказать пособия при их осложнениях.

Вагинальные роды в тазовом предлежании должны проводиться в учреждении не ниже второй группы с готовностью к экстренному кесареву сечению.

Влагалищные роды в ТП в учреждении 1 группы возможны только в экстренной ситуации, например:

• Быстрые роды, когда нет времени для перевода женщины или кесарева сечения.

Условия для родов в тазовом предлежании через естественные родовые пути:

• отсутствие сужения таза и других причин, препятствующих неосложненным родам, как в головном, так и тазовом предлежании;

• отсутствие синдрома задержки роста плода, гипоксии плода;

• предполагаемая масса плода не менее 2500 и не более 3600 г.;

• предлежание ягодичное (полное или неполное);

• отсутствует разгибание головки и/или запрокидывание ручек;

• нет в анамнезе кесарева сечения.

Неблагоприятные факторы для влагалищных родов

Сам по себе диагноз тазовое предлежание не является противопоказанием к вагинальным родам. Однако неблагоприятными факторами при влагалищном родоразрешении являются:

• Наличие общих (не связанных с тазовым предлежанием) противопоказаний для вагинальных родов (например, субкомпенсированное/ декомпенсированное состояние плода).

• Отсутствие специалиста, имеющего опыт принятия родов в тазовом предлежании.

• Полное (неполное) предлежание плаценты, предлежание пуповины.

• Ножное предлежание (за исключением, если женщина поступила во 2 периоде родов с адекватной родовой деятельностью).

• Разгибание головки плода и/или запрокидывание ручек, подтвержденное УЗИ (0-5).

Основные принципы ведения вагинальных родов

Нормальные роды в тазовом (чисто ягодичном или смешанном) предлежании предполагают:

1) постоянное мониторирование состояния плода;

2) максимальное сохранение плодного пузыря;

3) нормальный характер родовой деятельности и скорость раскрытия шейки матки;

4) активное участие роженицы во втором периоде родов;

5) оказание акушерского пособия;

6) оказания классического ручного пособия;

7) ведение третьего периода родов и послеродового периода.

При вагинальных родах не рекомендованы [4]:

При поступлении пациентки:

• По возможности необходимо с помощью УЗИ оценить положение и вес плода, расположение ножек, состояние головки (есть ли разгибание) и шеи (есть обвитие пуповиной), исключить запрокидывание ручек.

• Планируемые вагинальные роды в ТП следует проводить в стационаре, где в случае необходимости экстренное кесарево сечение должно быть выполнено в течение ближайших 30 минут.

• У женщин с незапланированными вагинальными родами в ТП тактика их ведения зависит от периода родов, наличия или отсутствия факторов риска развития осложнений, подтвержденных соответствующими клиническими исследованиями и наличия письменного информированного добровольного согласия пациентки на роды per vias naturales.

• Родильницам в конце первого/начале второго периода родов или в активном втором периоде родов не должно настойчиво предлагаться кесарево сечение.

• Все родильные отделения должны обеспечить квалифицированную помощь при вагинальных родах в ТП и иметь разработанные протоколы ведения таких родов.

Первый период родов ведется по протоколу нормальных родов.

Влагалищный осмотр после отхождения околоплодных вод обязателен.

• Родостимуляция не рекомендуется. Введение окситоцина допускается только при редких схватках (менее 4 за 10 минут) на фоне эпидуральной анальгезии. При излившихся околоплодных водах при ТП использование окситоцина показано для профилактики слабости родовых сил в активную фазу родов.

• В родах не должна рутинно использоваться перидуральная анестезия. По возможности её следует максимально избегать, поскольку она снижает рефлекторный ответ тазового дна, играющий важную роль в сохранении нормального биомеханизма родов при ТП. Предпочтение следует отдать медикаментозному виду анестезии.

• В родах при тазовом предлежании оказание пособия при рождении ягодиц обязательно.

• Присутствие анестезиолога и неонатолога во втором периоде родов обязательно.

II период родов

В клинических рекомендациях (протоколах) всех профессиональных медицинских сообществ нет данных о введении атропина сульфата с целью предупреждения спазма шейки матки во время рождения головки.

Пособие при рождении ребенка

Необходимо присутствие ассистента, имеющего опыт приема родов в тазовом предлежании.

На родах должен присутствовать врач-неонатолог, владеющий навыками оказания реанимационной помощи в полном объеме.

Ягодицы плода должны самостоятельно опуститься до тазового дна без активных потуг.

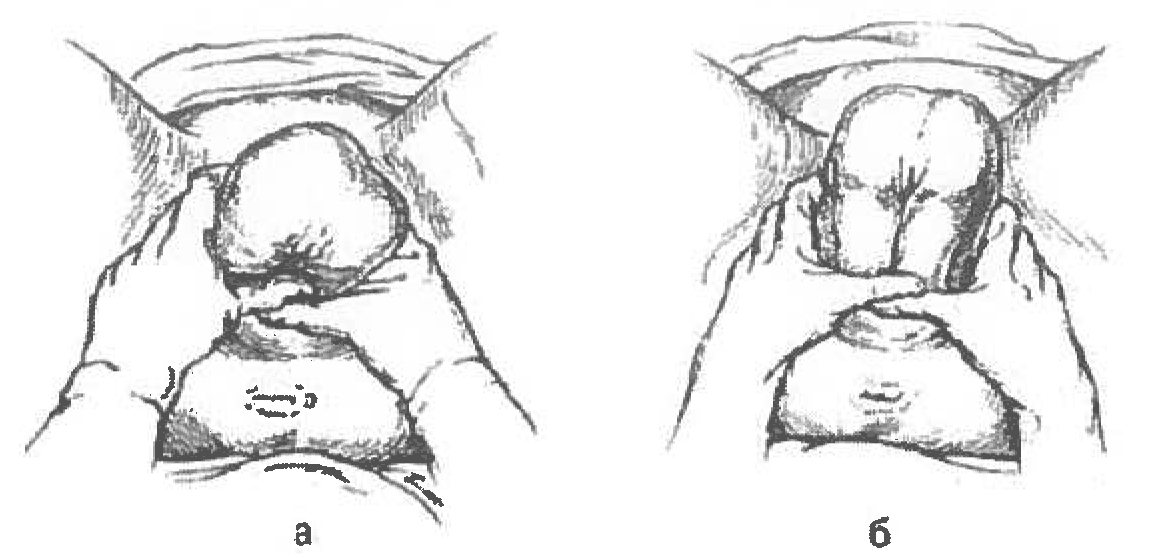

Рисунок 1. Ручное пособие при чисто ягодичном предлежании по методу Цовьянова

Рисунок 2. Ручное пособие при ножном предлежании

• После рождения плода до пупка, роды следует вести активно:

При удлинении времени от рождения плода от нижних углов лопаток до рождения головки более 2-3 минут, может быть оказано классическое ручное пособие при рождении головки.

Рождение ручек:

— Следует стремиться, чтобы ручки высвободились самостоятельно, одна за другой. После самостоятельного рождения первой ручки необходимо поднять ягодицы вперед к животу матери для того, чтобы дать возможность второй ручке родиться самостоятельно. Если ручка не рождается самостоятельно, необходимо положить один или два пальца на локтевой сгиб и согнуть ручку, проведя ее вниз через лицо ребенка.

— Если после рождения плечиков ручки не выпадают сами, плечевой пояс устанавливают в прямом размере таза и отклоняют туловище плода вниз (кзади). При этом рождается передняя ручка. Для рождения задней ручки туловище плода приподнимают (отклоняют вверх и кпереди). Одновременно с рождением ручки, обращенной кзади, выпадают ножки плода, из половой щели прорезывается подбородок.

— При задержке рождения ручек и головки плода после рождения туловища оказывают классическое ручное пособие по выведению ручек плода (рис. 3 и 4):

Рождение головки

Осложнения II периода родов:

Во всех перечисленных случаях могут быть использованы акушерские приемы:

Если разогнутая головка зацепилась подбородком за лоно, и нет возможности ввести руку в полость таза, давлением над лоном способствуют рождению головки, приподнимая при этом туловище ребенка кверху. Сначала рождается затылок, а потом и подбородок.

Тазовое предлежание при преждевременных родах.

В настоящее время ведется много дебатов относительно способа родоразрешения при тазовом предлежании в сроки менее 34 недель беременности. В каждом конкретном случае решение должно приниматься коллегиально [3, 18].

Женщину необходимо проинформировать о том, что:

Кесарево сечение при преждевременных родах с тазовым предлежанием плода не является обязательным. Способ родоразрешения должен быть выбран в зависимости от периода родов, варианта тазового предлежания, состояния плода и наличия врача, имеющего навыки ведения вагинальных родов в ягодичном предлежании.