Головная боль наплывами что это

Мигрень. Что делать, если нестерпимо болит голова

Не всякая головная боль — мигрень. Мигрень — это боль, которая буквально выводит человека из строя, снижая до нуля работоспособность. От мигрени страдает 15% населения планеты, в основном — женщины. Что это за болезнь и можно ли ее вылечить? Отвечаем на все вопросы о мигрени.

Мигрень — это первичная головная боль, тип боли, который не имеет связи с другими заболеваниями. То, что причина мигрени кроется в шейном остеохондрозе или сколиозе — это миф. Мигрень не лечится массажами, травами, растираниями висков, и даже длительный сон может не спасти человека от боли. Но это не значит, что нельзя ничего поделать.

Симптомы мигрени

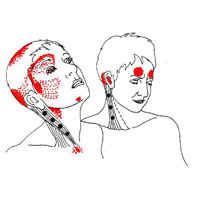

Первый симптом мигрени — это так называемая аура мигрени. Это не обязательный симптом, но по статистике он встречается более чем у 30% пациентов. Аура мигрени может проявляться в виде:

Некоторые пациенты чувствуют мигрень заранее — они испытывают слабость, раздражительность, плаксивость, повышенный аппетит или полную его потерю.

Последующие симптомы уже наступившей мигрени:

Пациентам с мигренью рекомендуется не ждать развития приступа, а своевременно купировать его. Если есть возможность, на этапе ауры или первых сигналах развивающейся мигрени.

Причины мигрени

75% всех пациентов с мигренью сообщали о наличии мигрени у ближайших родственников. Наследственный фактор играет здесь важную роль. Вероятность того, что у ребенка одного из родителей с мигренью тоже разовьется мигрень равна также 75%.

На сегодняшний день обнаружена связь мигрени с нейропептидом CGRP, который принимает участие в развитии мигренозного приступа. Во время мигрени у пациента повышается уровень только этого белка, а после искусственного введения CGRP у испытуемых начинался приступ головной боли.

По какой причине повышается уровень этого нейропептида неизвестно до сих пор.

Что вызывает мигрень?

Существует ряд потенциальный триггеров, которые могут спровоцировать мигрень:

Но в данном вопросе все индивидуально. Мигрень может возникнуть внезапно даже после пробуждения и хорошего отдыха.

Что делать при мигрени?

В чем опасность мигрени?

Мигрень не является заболеванием и сама по себе не может привести к смерти пациента. Но есть риски, которые необходимо учитывать:

Лечение мигрени

Первая новость заключается в том, что мигрень неизлечима, поэтому не удастся пропить курс препарата и навсегда попрощаться с болью. Но есть и вторая новость — мигрень поддается профилактике, а приступы можно быстро и успешно купировать современными средствами.

Вы можете прямо сейчас записаться к неврологу медицинского центра «Здоровье», пройти обследование и получить лечение.

В лечении мигрени применяются:

Для профилактики мигрени применяются:

Пациенту необходимо наладить режим работы и отдыха, спать достаточное количество времени и по возможности избегать триггеров, вовремя купировать приступ.

Не назначайте себе препараты самостоятельно! Каждый человек и каждый случай — уникальны. Запишитесь к и получите консультацию специалиста в ближайшее время.

Симптомом каких заболеваний может быть головная боль?

Рассказывает Вострецова Юлия Владимировна, врач анестезиолог-реаниматолог, специалист по лечению боли отделения лечения пациентов с хроническими болевыми синдромами ГКБ №52.

Вторичная головная боль является симптомом какого-либо основного заболевания.

При вторичных головных болях главной задачей является лечение основного заболевания, так как при его успешности это положительно влияет и на симптом головной боли – она или купируется полностью или как минимум сильно уменьшается.

Артериальная диссекция Головная боль возникает в большинстве случаев диссекций (расслоений) сонной артерии – она односторонняя и интенсивная, часто сопровождается болью в лице и шее с той же стороны, возникновением синдрома Горнера (опущение века, сужение зрачка, экзофтальм).

Инсульт При ишемическом инсульте головная боль возникает лишь в 27% случаев. Диагноз ставится на основании клинической симптоматики, варьирующейся в зависимости от локализации очага инсульта. Нужно иметь в виду что мигрень с аурой повышает риск возникновения инсульта.

Тромбоз венозного синуса Это достаточно редкая патология, при которой головная боль присутствует в 90% случаев. Другими симптомами являются изменение сознания и отек диска зрительного нерва. К факторам риска относится женский пол, беременность и послеродовый период, а также прием эстроген-содержащих гормональных контрацептивов.

Артериальная гипертензия Чаще развивается при повышении систолического давления до 180 мм рт.ст. или диастолического до 120 мм рт.ст. Такая головная боль обычно усиливается при повышении давления и уменьшается при его снижении. Боль обычно двусторонняя или диффузная, может быть пульсирующей и усиливаться при физической активности.

Головная боль при заболеваниях сердца Известно, что ишемия миокарда может также сопровождаться головной болью. Характерной чертой такой боли является ее снижение на фоне разрешения ишемии (при введении нитроглицерина и пр.).

Головная боль при системных заболеваниях

Гигантоклеточный артериит Головная боль, впервые возникшая у пациента после 50 лет и сопровождающаяся ослаблением пульсации височной артерии, должна навести на мысль о гигантоклеточном артериите. Это системное сосудистое заболевание с преимущественным поражением экстракраниальных артерий среднего и крупного калибра. Болезнь начинается остро или подостро с общей слабости, субфебрильной температуры, потливости по ночам, бессонницы, тошноты, потери аппетита, похудания, боли в мышцах и суставах. Головная боль является наиболее характерным симптомом височного артериита. Она локализуется чаще в височной области иногда в лобной и теменной областях головы, реже в затылочной области (в случае вовлечения затылочной артерии). Распространение процесса на артерии лица сопровождается появлением острых спонтанных лицевых болей либо своеобразным синдромом «перемежающейся хромоты» то есть боли в жевательных мышцах и языке при еде и разговоре. Этот симптом является патогномоничным для височного артериита. У многих больных возникают нарушения зрения, которые могут привести к полной слепоте. Причиной слепоты служит либо ишемическое повреждение зрительного нерва при поражении глазничных и заднересничных артерий, либо закупорка центральной артерии сетчатки. Лабораторно выявляются повышение СРБ и СОЭ. Точно подтвердить данный диагноз может только после биопсии височной мышцы.

Синдром Толоса-Ханта Синдром характеризуется интенсивной односторонней головной болью, сопровождающейся нарушением движения глазного яблока, приступы возникают раз в несколько месяцев или даже лет. Чаще всего страдают люди старше 40 лет. Патогенез связан с неспецифическим воспалением в кавернозном синусе верхней глазной щели или полости орбиты. Нарушение или полное отсутствие движения глазного яблока возникает в результате гранулематозного воспаления черепных нервов. Основными клиническими проявлениями являются острая односторонняя боль в области глаза, появления двоения в глазах.

Головная боль, связанная с инфекцией Подробно останавливаться на этом пункте не имеет смысла так как очень многие инфекционные заболевания могут сопровождаться головной болью. При головной боли очень высокой интенсивности сопровождающейся ригидностью затылочных мышц и другими менингеальными симптомами важно вовремя выполнить необходимые обследования и начать лечение.

Посттравматическая головная боль Головная боль возникает в 70-90% случаев травмы головы. Посттравматической она может считаться если возникла в течение 7 дней после травмы или 7 дней после восстановления сознания и отмены обезболивающих препаратов. Фенотип боли может быть разным, часто мигренозный или по типу головной боли напряжения, также, такая головная боль может сопровождаться тошнотой, головокружением, когнитивными нарушениями, тревожностью и бессонницей.

Боль после краниотомии Такая боль также возникает в течение 7 дней после оперативного вмешательства и обычно регрессирует в течение последующих 3 месяцев. В некоторых случаях головная боль может приобретать характер хронической. В качестве факторов риска хронизации рассматриваются наличие у больного первичных головных болей в анамнезе, а также оперативные вмешательства в субокципитальной области.

Головная боль, связанная с заболеваниями глаз, носа, уха, синусов и других краниофациальных структур

Острая закрытоугольная глаукома Закрытоугольная глаукома – это одна из форм патологии, при которой жидкость внутри глаз накапливается из-за отсутствия доступа к дренажной системе (радужная оболочка закрывает угол передней камеры). Результатом является рост внутриглазного давления, который может провести к острому болевому приступу. Приступ закрытоугольной глаукомы может быть сходен с мигренозным, так как представляет собой одностороннюю боль в области глаза, сопровождающуюся тошнотой/рвотой, фотофобией, зрительными нарушениями в виде нечеткости зрительных образов и радужных ореолов вокруг светового пятна. При осмотре во время приступа отмечается покраснение конъюнктивы и умеренно расширенный зрачок. Межу приступами внешний вид глазного яблока и внутриглазное давление обычно в норме. Триггерами приступов часто являются: резкая смена освещения, длительное чтение, а также некоторые препараты, такие как трициклические антидепрессанты, топирамат, ацетазоламид и пр. Диагноз поможет установить офтальмолог.

Трохлеит Трохлеитом называют воспаление косой мышцы глаза. Боль чаще всего возникает во внутреннем углу либо над глазным яблоком и может распространяться на всю половину головы. Боль усиливается при движении глазом, параорбитальная область болезненна при пальпации. Слезотечение и отделения из носа обычно при этом отсутствуют. У некоторых пациентов может возникать диплопия. Причина трохлеита часто неизвестна (идиопатический трохлеит), но чаще всего он возникает у пациентов с ревматологическими заболеваниями, такими как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, энтеропатическая артропатия и псориаз.

Риносинусит Симптомы риносинусита знакомы многим. Риносинусит может быть как самостоятельной причиной головной боли, так и усиливать первичную головную боль. Диагноз ставится на основании рентгендиаоностики ЛОР-врачом. Обычно этой боли предшествует инфекционное заболевание с рирнореей и заложенностью носа.

Головная боль, связанная с патологией височно-челюстного сустава Причинами дисфункции сустава может стать травма, асимметрия сустава, смещение диска гипермобильность сустава, остеоартрит. Головная боль, связанная с этой патологией, обычно соответствует стороне пораженного сустава, но, может быть и двусторонней если в патологический процесс вовлечены мышцы. Боль возникает в проекции сустава и периартикулярной области и имеет характер тянущей, ноющей пульсирующей или острой, может иррадиировать в ухо, височную или теменную область. Боль может возникать и в покое, но, часто провоцируется жеванием или просто движением в височно-челюстном суставе.

Обратитесь за помощью к специалистам! Головную боль нельзя оставлять без внимания! Разобраться с вероятными причинами ее появления призван специалист клиники лечения боли. После детального неврологического осмотра может быть назначено дообследование с целью уточнения основного заболевания, симптомом которого является боль в голове. Наша клиника лечения боли использует множество лечебных методик — какая из них может помочь конкретному пациенту, решит врач на очной консультации.

Головная боль напряжения

Головная боль напряжения

Лечение головной боли напряжения достаточно эффективно. Управление головной болью напряжения представляет собой часто баланс между здоровым образом жизни, использованием немедикаментозных методов лечения и назначением адекватного медикаментозного лечения.

Симптомы

Симптомы головной боли напряжения включают в себя:

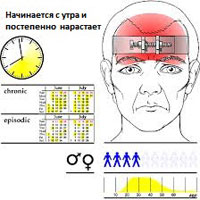

Эпизодические головные боли напряжения

Эпизодические головные боли напряжения могут длиться от 30 минут до недели. Эпизодические головные боли напряжения бывают менее 15 дней в месяц в течение, по крайней мере, трех месяцев. Частые эпизодические головные боли напряжения могут стать хроническими.

Хронические головные боли напряжения

Этот тип головной боли напряжения продолжается несколько часов и может быть непрерывным. Если головные боли возникают 15 или более дней в месяц в течение, по крайней мере, трех месяцев, они считаются хроническими.

Головные боли напряжения и мигрень

Головные боли напряжения иногда бывает трудно отличить от мигрени. Кроме того, если у пациента частые эпизодические головные боли напряжения, то у него также может быть и мигрень.

В отличие от некоторых форм мигрени, головная боль напряжения, как правило, не сопровождается нарушением зрения, тошнотой или рвотой. И если при мигрени физическая нагрузка усиливает интенсивность головной боли, то при головной боли напряжения нагрузки не оказывают такого действия. Повышенная чувствительность к любому свету или звуку может иногда возникать при головных болях напряжения, но эти симптомы встречаются нечасто.

Причины

Причины головной боли напряжения, не известны. Медицинские эксперты считали что, головные боли напряжения возникают из-за проблем в мышцах лица шеи и кожи головы, что в свою очередь обусловлены сильными эмоциями, избыточными нагрузками или стрессом. Но исследования показывают, что мышечный спазм не является причиной этого типа головной боли.

Наиболее распространенные теории придерживаются версии о наличии повышенной чувствительность к боли у людей, у которых есть головные боли напряжения и, возможно, есть повышенная чувствительность к стрессу. Увеличение болезненности мышц, что является распространенным симптомом головной боли напряжения, может быть результатом увеличения общей болевой чувствительности.

Триггеры

Стресс является наиболее частым триггером, который вызывает головную боль напряжения.

Факторы риска

Факторы риска для головной боли напряжения включают в себя:

Осложнения

Из-за того, что головные боли могут беспокоить довольно часто, это может значительно влиять на производительность труда и качество жизни в целом, особенно, если они перешли в хроническую форму. Частые боли могут нарушить привычный образ жизни и общую работоспособность.

Диагностика

Диагноз головной боли напряжения, прежде всего, основан на истории болезни и симптоматике и данных неврологического обследования.

Врача могут интересовать ответы на следующие вопросы:

Кроме того, врача интересуют также следующие детали:

Инструментальные методы обследования

Если у пациента есть необычные или интенсивные головные боли, врач может назначить дополнительное обследование для исключения более серьезных причин головных болей.

Наиболее часто используется два метода диагностики, такие как КТ (компьютерная томография) и МРТ, которые позволяют визуализировать органы и ткани и обнаружить морфологические изменения.

Лечение

Некоторые пациенты с головной боли напряжения не обращаются к врачу и пытаются лечить боль самостоятельно. К сожалению, многократное самостоятельное использование обезболивающих средств может само вызвать сильные головные боли.

Медикаментозное лечение

Существует большое разнообразие лекарственных препаратов, в том числе и безрецептурных, позволяющих уменьшить боль, в том числе:

Профилактические препараты

Для того чтобы снизить частоту и тяжесть приступов, особенно, если у пациента частые или хронические головные боли, которые не купируются с помощью обезболивающих препаратов, могут быть назначены и другие препараты.

Профилактические препараты могут включать в себя:

Корректировка образа жизни и домашние средства

Отдых, пакеты со льдом или длительный, горячий душ могут нередко уменьшить интенсивность головных болей.

Немедикаментозное лечение

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Лечение головной боли напряжения и мигрени

Головную боль можно назвать одной из наиболее частых жалоб при обращении к врачу. К самым распространенным первичным цефалгиям относится головная боль напряжения [G44.2]. Выделяют эпизодическую и хроническую формы головной

Головную боль можно назвать одной из наиболее частых жалоб при обращении к врачу.

К самым распространенным первичным цефалгиям относится головная боль напряжения [G44.2]. Выделяют эпизодическую и хроническую формы головной боли напряжения [1, 6].

Диагностические критерии эпизодической головной боли напряжения следующие.

1. Как минимум 10 эпизодов головной боли в анамнезе, отвечающих пунктам 2–4. Число дней, в которые возникала подобная головная боль — менее 15 в месяц (менее 180 в год).

2. Длительность головной боли от 30 мин до 7 дней.

3. Наличие как минимум 2 из нижеперечисленных характеристик:

4. Наличие перечисленных ниже симптомов:

5. Наличие как минимум одного из перечисленных ниже факторов:

Эпизодическая головная боль напряжения встречается у людей всех возрастов независимо от пола.

Чаще всего эпизодическая головная боль провоцируется усталостью, длительным эмоциональным напряжением, стрессом. Механизм ее возникновения связан с длительным напряжением мышц головы.

Боль отличается постоянством и монотонностью, сдавливающим или стягивающим характером. Локализуется в затылочно-шейной области, часто становится диффузной.

Эпизодическая головная боль напряжения проходит после однократного или повторного приема ацетилсалициловой кислоты (АСК) — АСК «Йорк», анопирина, аспирина, упсарина упса, ацифеина (для детей старше 2 лет разовая доза составляет 10–15 мг/кг, кратность приема — до 5 раз в сутки; для взрослых разовая доза варьирует от 150 мг до 2 г, суточная — от 150 мг до 8 г, кратность применения — 2–6 раз в сутки) или ацетаминофена: панадола, парацетамола, проходола, цефекона, далерона, эффералгана (разовые дозы для детей 1–5 лет — 120–240 мг, 6–12 лет — 240–480 мг, взрослым и подросткам с массой тела более 60 кг — 500 г, кратность назначения препарата — 4 раза в сутки), а также после полноценного отдыха и релаксации.

Хроническая головная боль напряжения аналогична эпизодической головной боли, однако средняя частота эпизодов головной боли значительно выше: более 15 дней в месяц (или более 180 дней в год) при длительности заболевания не менее 6 мес.

Хроническая головная боль напряжения возникает на фоне продолжительного стресса и не проходит до тех пор, пока не будет устранена вызвавшая ее причина.

Пациенты с хронической головной болью испытывают тревогу и подавленность. Головная боль всегда двусторонняя и диффузная, но наиболее болезненная зона может мигрировать в течение дня. В основном головная боль тупая, средней степени выраженности, возникает в момент пробуждения и может длиться в течение всего дня, но не усиливается при физической нагрузке. Большинство пациентов описывают головную боль как ежедневную, непрекращающуюся в течение длительного времени с короткими интервалами ремиссий. Очаговая неврологическая симптоматика при этом заболевании не выявляется. Рвота, тошнота, фото- и фонофобия и транзиторные неврологические нарушения не характерны.

Диагноз хронической головной боли напряжения следует рассматривать в качестве диагноза исключения. В первую очередь данное заболевание стоит дифференцировать с мигренью и состоянием, вызванным отменой анальгетиков. Оба заболевания могут сосуществовать с хронической головной болью напряжения. С помощью нейрорадиологических методов исследования следует исключить такую возможную причину повышения внутричерепного давления, как опухоль мозга.

Хроническая головная боль плохо поддается лечению. Большинство пациентов еще до обращения к врачу начинают принимать большое количество обезболивающих препаратов, и поэтому сопутствующим состоянием часто является головная боль вследствие отмены анальгетиков. Использование лекарственных средств, уменьшающих мышечное напряжение, и более сильных анальгетиков не всегда приносит успех, но может привести к осложнениям со стороны желудочно-кишечного тракта. Наиболее эффективным препаратом является амитриптилин в дозе 10–25 мг 1–3 раза в сутки. При его неэффективности целесообразен курс психотерапии.

Мигрень [G43] — это хроническое состояние с непредсказуемыми, остро возникающими приступами головной боли.

Слово «мигрень» имеет французское происхождение («migraine»), а во французский язык оно пришло из греческого. Термин «гемикрания» впервые был предложен Галеном. Первая клиническая характеристика мигрени («гетерокрании») относится ко II в. нашей эры и принадлежит Areteus из Cappadocia. Однако уже в папирусах древних египтян были обнаружены описание типичной мигренозной атаки и рецепты лекарственных средств, применяемых для устранения головной боли.

По данным разных авторов, распространенность мигрени колеблется от 4 до 20% случаев в общей популяции. Мигренью страдают 6–8% мужчин и 15–18% женщин. Она является вторым по частоте видом первичной головной боли после головной боли напряжения. Принято считать, что каждый восьмой взрослый страдает от мигрени. По данным мировой статистики, 75–80% людей хотя бы один раз в жизни испытали приступ мигрени [1, 2, 10, 19].

Мигрень — заболевание лиц молодого возраста, первый приступ отмечается до 40-летнего возраста, а пик заболеваемости приходится на 12–38 лет. До 12 лет мигрень чаще встречается у мальчиков, после пубертата — у лиц женского пола. У женщин приступы мигрени регистрируются в 2–3 раза чаще, чем у мужчин [14].

Немаловажную роль в развитии мигрени играет наследственная предрасположенность. У 50–60% больных родители страдали мигренью. У детей заболевание встречается в 60–90% случаев, если приступы мигрени отмечались у обоих родителей. В 2/3 случаев заболевание передается по линии матери, в 1/3 случаев — по линии отца [17, 23].

Патогенез мигрени чрезвычайно сложен, многие его механизмы до конца не изучены [4, 16, 20, 21, 22, 24]. Для возникновения приступа мигрени необходимо взаимодействие множества факторов: нейрональных, сосудистых, биохимических. Современные исследователи полагают, что церебральные механизмы являются ведущими в возникновении приступа мигрени.

С 1988 г. применяют классификацию и критерии диагностики мигрени, предложенные Международным обществом по изучению головной боли [15, 18]. Таким образом, в настоящий момент выделяют:

80% всех случаев мигрени приходятся на мигрень без ауры. Диагностическими критериями этой формы мигрени являются следующие.

1. Не менее 5 приступов, соответствующих перечисленным в пунктах 2–5 критериям.

2. Длительность головной боли от 4 до 72 ч (без терапии или при неэффективной терапии).

3. Головная боль соответствует не менее чем 2 из нижеперечисленных характеристик:

4. Головная боль сочетается с одним из нижеперечисленных симптомов:

5. Как минимум один фактор из нижеперечисленных:

Мигрень с аурой встречается значительно реже (20% случаев). Диагностические критерии мигрени с аурой идентичны мигрени без ауры, но в первом случае добавляются дополнительные критерии, характеризующие ауру.

В зависимости от характера фокальных неврологических симптомов, возникающих во время ауры, выделяют несколько форм мигрени: наиболее часто встречающуюся — офтальмическую (ранее «классическую») и редкие (2% случаев мигрени с аурой) — гемиплегическую, базилярную, офтальмоплегическую и ретинальную.

Факторы, провоцирующие возникновение приступа мигрени, многообразны: психотравмирующая ситуация, страх, положительные или отрицательные эмоции, шум, яркий мерцающий свет, переутомление, недосыпание или избыточный сон, голод, употребление в пищу шоколада, какао, кофе, орехов, сыра, красного вина, пребывание в душном помещении, резкие запахи, определенные климатические и метеорологические условия, применение препаратов, активно влияющих на состояние сосудов (нитроглицерин, гистамин и др.), менструальный цикл [24].

Клинические проявления мигрени подразделяются на 4 фазы, большинство из которых незаметно переходят одна в другую на протяжении всей атаки. Продромальную фазу испытывают 50% больных. Симптомы ее возникают скрытно и развиваются медленно на протяжении 24 ч. Клиническая картина включает в себя изменения эмоционального состояния (обостренное или сниженное восприятие, раздражительность), снижение работоспособности, тягу к конкретной пище (особенно сладкой), чрезмерную зевоту. Часто эти симптомы удается выявить только при целенаправленном опросе пациента.

Зрительные симптомы являются наиболее часто описываемыми нарушениями мигренозного приступа с аурой.

В типичных случаях пациент видит вспышки света (фотопсии), мерцающие зигзагообразные линии. Сенсорные симптомы могут возникать в виде покалывания и онемения в руках, дисфазии и других речевых расстройств, которые вызывают сильный стресс у больного. Эти симптомы длятся не менее 4 и не более 60 мин и фаза головной боли возникает не позже, чем через 60 мин после ауры. Головная боль пульсирующего характера, чаще локализуется в одной половине головы, но может быть и двусторонней, усиливается при движении и физическом напряжении, сопровождается тошнотой и рвотой, свето- и шумобоязнью. Является наиболее стойким симптомом мигрени и длится от 4 до 72 ч. В постдромальной фазе, длительностью до 24 ч, после стихания головной боли, больные испытывают сонливость, вялость, разбитость, боль в мышцах. У некоторых пациентов возникают эмоциональная активация, эйфория.

К осложнениям мигрени относят мигренозный статус и мигренозный инсульт. Мигренозный статус — это серия тяжелых, следующих друг за другом приступов, сопровождающихся многократной рвотой, со светлыми промежутками, длящимися не более 4 ч, или 1 тяжелый и продолжительный приступ, продолжающийся более 72 ч, несмотря на проводимую терапию. Риск возникновения инсульта у пациентов, страдающих мигренью без ауры, не отличается от такового в популяции. При мигрени с аурой мозговой инсульт возникает в 10 раз чаще, чем в популяции. При мигренозном инсульте один или более симптомов ауры не исчезают полностью через 7 дней, а нейрорадиологические методы исследования выявляют картину ишемического инсульта.

В межприступном периоде в неврологическом статусе больных мигренью, как правило, отклонений не наблюдается. В 14–16% случаев, по данным О. А. Колосовой (2000), имеют место нейроэндокринные проявления гипоталамического генеза (церебральное ожирение, нарушения менструального цикла, гирсутизм и т. п.), у 11–20% больных в соматическом статусе выявляется патология желудочно-кишечного тракта.

Данные дополнительных методов исследований не информативны. С помощью исследования, проведенного нейрорадиологическими методами в межприступный период, патологических изменений обнаружить не удается. Лишь при частых и тяжелых приступах мигрени в веществе головного мозга выявляют участки пониженной плотности, расширение желудочков мозга и субарахноидальных пространств [3, 11].

При анализе характера приступа мигрени и критериев его диагноза необходимо обращать внимание на такие симптомы, как:

Данные симптомы требуют детального неврологического обследования и проведения нейрорадиологических методов исследования (КТ, МРТ) для исключения текущего органического процесса.

Дифференциальный диагноз мигрени проводят: с головной болью при органическом поражении мозга (опухоль, травма, нейроинфекция); головной болью при синуситах; головной болью при артериальной гипертензии; головной болью напряжения и пучковой (кластерной) головной болью; эпилепсией; абузусной головной болью.

Методы лечения мигрени подразделяется на превентивную терапию и терапию острого болевого приступа. Превентивная терапия направлена на снижение частоты, длительности и тяжести приступов и применяется у больных в следующих случаях:

При проведении профилактического курса препараты рекомендуется принимать ежедневно, а лечение считается успешным, если частота, длительность и интенсивность приступов снижаются на 50% или более. Если в течение нескольких месяцев (обыкновенно 6 или более) приступы мигрени хорошо контролируются или не беспокоят пациента, дозы препаратов постепенно сокращаются и решается вопрос о целесообразности их дальнейшего применения.

При выборе лекарственных препаратов опираются на патогенез мигрени, а также учитывают наличие сопутствующих заболеваний у пациента и побочных действий лекарственных средств. Препараты следует назначать в минимальных дозировках, постепенно увеличивая их до максимально рекомендуемых, либо до появления побочных реакций или достижения терапевтического эффекта. Курс профилактической терапии может длиться от 2 до 6 мес.

Наиболее широко используемыми лекарственными средствами являются:

Для профилактической терапии используются как лекарственные, так и немедикаментозные методы лечения. Например, диета с ограничением продуктов, содержащих тирамин (красное вино, шоколад, сыр, орехи, цитрусовые и др.); лечебная гимнастика с акцентом на шейный отдел позвоночника; массаж воротниковой зоны; водные процедуры; иглорефлексотерапия; биологическая обратная связь, психотерапия.

Для купирования приступов мигрени используют 3 группы препаратов [4, 8, 12, 19]. Оценивается эффективность препарата, согласно международным стандартам, по следующим критериям:

Первая группа. При легких и средних по интенсивности приступах могут быть эффективны парацетамол, ацетилсалициловая кислота и ее производные, а также комбинированные препараты: седальгин, пенталгин, спазмовералгин и др. Действие препаратов этой группы направлено на уменьшение нейрогенного воспаления, подавление синтеза модуляторов боли (простагландинов, кининов и др.), активацию антиноцицептивных механизмов мозгового ствола. При их применении необходимо помнить о противопоказаниях к назначению ацетилсалициловой кислоты: наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, склонность к кровотечениям, повышенная чувствительность к салицилатам, аллергия, а также о возможности развития абузусной головной боли при длительном и бесконтрольном применении этих средств.

Вторая группа. Препараты дигидроэрготамина (редергин, дигидроэрготамин, дигидергот) обладают мощным сосудосуживающим действием, благодаря влиянию на серотониновые рецепторы, локализованные в сосудистой стенке, предотвращают нейрогенное воспаление и тем самым купируют мигренозную атаку. Дигидроэрготамин является неселективным агонистом серотонина и обладает также допаминергическим и адренергическим действием. При передозировке или повышенной чувствительности к эрготаминовым препаратам возможны загрудинная боль, боли и парестезии в конечностях, рвота, понос (явления эрготизма). Наименьшими побочными действиями обладает назальный спрей дигидроэрготамина. Достоинством данного препарата является удобство применения, быстрота действия и высокая эффективность (75% приступов купируются в течение 20–45 мин) [7].

Третья группа. Селективные агонисты серотонина (имигран, нарамиг, зомиг). Обладают избирательным воздействием на серотониновые рецепторы мозговых сосудов, блокируют выделение субстанции Р из окончаний тройничного нерва и предотвращают нейрогенное воспаление. Побочными явлениями агонистов серотониновых рецепторов являются: чувство покалывания, давления, тяжести в разных частях тела, гиперемия лица, усталость, сонливость, слабость. Противопоказаны при сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и диабете [9].

Существенным для проведения эффективной терапии селективными агонистами серотонина является соблюдение следующих правил [4]:

Имигран (суматриптан) применяется в таблетированной (50, 100 мг), инъекционной форме по 6 мг для подкожного введения и в виде назального спрея. Эффективность имиграна при любой форме применения равна 70–80%. Работоспособность пациентов восстанавливается, как правило, через 1–2 ч при подкожном и через 3–4 ч при пероральном применении, причем независимо от дозы [4, 5].

Нарамиг (наратриптан) — таблетки по 2,5 мг. Поскольку у наратриптана период полувыведения равен 5 ч, препарат может быть эффективен при купировании продолжительных мигренозных атак. «Возврат головной боли» в ближайшие 24 ч отмечается в меньшем проценте случаев, чем при приеме имиграна [6, 13].

Зомиг (золмитриптан) — таблетки по 2,5 мг. Эффект наступает через 20–30 мин. Преимуществами золмитриптана по сравнению с другими триптанами являются: более высокая клиническая эффективность при пероральном приеме, более быстрое достижение терапевтического уровня препарата в плазме крови, меньшее вазоконстрикторное влияние на коронарные сосуды [9].

Препараты второй и третьей групп являются в настоящее время базовыми средствами, используемыми для купирования мигренозных приступов.

Превентивная терапия, а также эффективное и безопасное купирование приступов головной боли у пациентов с частыми приступами позволяют в значительной степени улучшить качество жизни больных с мигренью.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

М. Ю. Дорофеева

Е. Д. Белоусова, кандидат медицинских наук

МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, Детский научно-практический противосудорожный центр МЗ РФ, Москва