Голосовой отдел периферического речевого аппарата включает в себя что

Голосовой отдел периферического речевого аппарата включает в себя что

Нарушения речи могут встречаться как у детей, так и у взрослых, приводя к нарушению процессов социальной адаптации и обучения.

Бесплатные занятия с логопедом

Речь − сложный двигательный навык, реализуемый большим количеством анатомических образований. Строение голосового аппарата человека включает в себя органы дыхательной системы, гортань, язык, зубы и др. При нарушении целостности любого из них, процесс звукообразования нарушается. Знание анатомического строения и принципа работы артикуляционных органов важно не только для певцов или других профессий, связанных с музыкой, но также для обычных людей. Нарушения речи могут встречаться как у детей, так и у взрослых, приводя к нарушению процессов социальной адаптации и обучения.

Образование звуков

Процесс звуко- и голосообразования хорошо изучен на протяжении последних десятилетий. Акустический компонент речи возникает в результате работы мускулатуры периферического аппарата. Это работает следующим образом. При начале разговора, человек бессознательно делает медленный выдох. Поток воздуха из легких попадает в гортань, связки которой находятся в определенном положении, соответствующем требуемому звуку. Кроме того, язык, губы и нижняя челюсть также принимают необходимое положение. Вибрация голосовых связок в гортани при прохождении потока воздуха и создает звук, который корректируется органами ротовой полости.

Речь − это комплексный процесс, в котором участвует несколько десятков анатомических образований. Органические или функциональные нарушения в любом из них приведут к изменению голоса или появлению речевых дефектов различной степени выраженности.

Анатомия речи

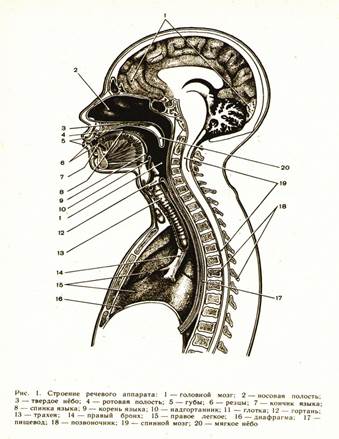

Голосовой аппарат − это совокупность анатомических структур, обеспечивающих образование голоса и речи. В его устройстве принято выделять два больших отдела: периферический и центральный. Центральный отдел представлен головным мозгом, в частности, корой больших полушарий, рядом подкорковых узлов и проводящими путями, связывающими их вместе. Помимо того, туда относят ядра черепно-мозговых нервов, которые участвуют при звукообразовании. Анатомия периферического голосового аппарата включает костные, хрящевые и мышечные образования, связочный аппарат и периферические нервы, которые воспринимают или передают какую-либо информацию к органам артикуляции.

Периферический отдел разделяют на три функциональных отдела, выполняющих различные задачи: дыхательный, голосовой и артикуляционный. При нарушении работы любого из них возникают нарушения речи.

Дыхательный отдел

Основной звукообразующий фактор − воздух, проходящий через дыхательные пути. В связи с этим, вокалисты всегда тренируют правильное дыхание, позволяющее улучшить акустику голоса. Дыхательные движения осуществляются рефлекторно, как правило, в обычной жизни человек не думает, когда ему делать вдох или выдох. Механизм регуляции связан с дыхательным центром в продолговатом мозге.

К дыхательному отделу относят оба легких, трахеобронхиальное дерево, диафрагму и межреберные мышцы. Движения последних приводят к расширению грудной клетки во время вдоха и ее сужению при выдохе. Диафрагма участвует в брюшном типе дыхания, осуществляемом преимущественно за счет ее растяжения.

Образование звуков и слов происходит во время выдоха. Проходящий через голосовой и артикуляционный отдел воздух заставляет колебаться их структуры. Если у человека имеются заболевания легких, то звучание речи искажается.

Голосовой отдел

В фониатрии выделяют три характеристики голоса любого человека: тембр, высоту и силу. Все они создаются в момент вибрации голосовых связок при прохождении через них воздуха. Амплитуда колебания определяет силу голоса. Чем сильнее колебание, тем выше звук. Тембр определяют голосовой окраской, специфичной для каждого конкретного человека. Натяжение складок и степень давления на них воздуха создают определенную высоту голоса.

Одна из самых частых жалоб пациентов − изменение характеристик голоса. Наиболее часто подобное состояние связано с функциональными расстройствами, возникающими на фоне инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Звукопроизносящий отдел

Устройство артикуляционной части голосового аппарата включает в себя анатомические образования, которые находятся в ротовой полости: нижнюю челюсть, язык, мягкое нёбо и губы. Движения указанными структурами осуществляются с помощью мышц. При нарушениях их работы у человека возможны различные речевые дефекты. Логопедические упражнения и массаж позволяют тренировать мышцы, улучшая речь.

Язык является основным артикуляционным органом. Его основой являются поперечно-полосатые мышцы, обеспечивающие движения и изменение формы. Во время разговора он может становиться длиннее, короче, а также изменять свою ширину. В строении языка выделяют три части: корень, фиксированный к дну ротовой полости, спинку и кончик.

Нижняя и верхняя губа − подвижные структуры. Участвуют в произношении практически всех звуков, так как определяют скорость выхода потока воздуха из ротовой полости. Благодаря мимическим мышцам могут менять свою форму, что также играет важную роль в физиологии речи у людей. Нижняя челюсть располагается в нижней части черепа и обладает ограниченной амплитудой движения. Участвует в произношении ударных гласных: «О», «У», «И» и ряда других.

Мягкое небо образует верхнюю границу ротовой полости и плотно связано с твердым небом. Благодаря развитым мышечным волокнам может приподниматься и опускаться вниз. Анатомически разделяет ротовую полость от носовой части глотки. На конце имеет небольшой язычок. При произношении согласных «Н» и «М» небная занавеска опущена. Все другие звуки произносятся с опущенным мягким небом. При нарушении движений голос приобретает гнусавость, что связано с направлением потока воздуха в носовую полость.

При появлении речевого дефекта не следует пытаться самостоятельно устранить его. Подобным лечением должен заниматься логопед или врач.

К артикуляционному аппарату относят и ряд пассивных структур: зубные ряды, носовую полость, твердое небо и глотку. Они участвуют в звукопроизношении, выступая точками опоры для языка и мягкого неба.

Речевой аппарат и дефекты

Степень сформированности аппарата речи определяет качество произношения звуков. Заболевания любого из отделов проявляются ухудшением звукопроизношения и меняют характеристики голоса человека. Задача логопедов и врачей при выявлении фониатрических симптомов − выявить причины их появления и подобрать методы, позволяющие устранить дефекты.

В связи со сложностью строения речевого аппарата, возможных причин нарушенного звукопроизношения много. Диагностические мероприятия всегда должны иметь комплексный характер и подбираться индивидуально для каждого человека. Выделяют несколько причин развития речевых дефектов, которые встречаются наиболее часто:

При указанных дефектах человек часто отмечает нарушения дыхания, глотания пищи и жидкости. Подобные симптомы постепенно приводят к снижению уровня качества жизни и могут стать причиной нарушенной адаптации в обществе, депрессии и других негативных последствий. При задержке речевого развития и других дефектах следует всегда обращаться за профессиональной помощью к врачам или логопеду. Специалисты проведут необходимые обследования и подберут коррекционные мероприятия для устранения органического или функционального дефекта.

Голосовой аппарат человека имеет сложное строение и состоит из трех основных частей: дыхательной, голосовой и артикуляционной, или звукопроизносящей. Все структурные отделы действуют согласовано, определяя не только голос человека, но также формирование и произношение всех звуков и слов. Регуляцией процесса речи занимается центральная нервная система, а именно, кора больших полушарий, подкорковые экстрапирамидные системы и ядра черепно-мозговых нервов. Знание анатомии позволяет своевременно выявить изменения в органах речи, в первую очередь, располагающихся в ротовой полости.

Строение речевого аппарата

Анатомо-физиологические механизмы речи

Знание анатомо-физиологических механизмов речи, т.е. строения и функциональной организации речевой деятельности, позволяет представить сложный механизм речи.

Речевой акт осуществляется сложной системой органов, в которой главная, ведущая роль принадлежит деятельности головного мозга.

Строение речевого аппарата.

Речевой аппарат состоит из двух тесно связанных между собой частей: центрального (регулирующего) речевого аппарата и периферического (исполняющего) речевого аппарата.

1. Центральный речевой аппарат находится в головном мозге. Он состоит из:

— коры головного мозга (преимущественно левого полушария)

— подкорковых узлов

— проводящих путей

— ядер ствола (прежде всего продолговатого мозга)

— нервов, идущих к дыхательным, голосовым и артикуляторным мышцам.

Какова же функция центрального речевого аппарата и его отделов?

Речь, как и другие проявления высшей нервной деятельности, развивается в основе рефлексов. Речевые рефлексы связаны с деятельностью различных участков мозга. Однако некоторые отделы коры головного мозга имеют главенствующее значение в образовании речи. Это лобная, височная, теменная и затылочная доли преимущественно левого полушария мозга ( у левшей правого).

— Лобные извилины (нижние) являются двигательной областью и участвуют в образовании собственной устной речи (центр Брока).

— Височные извилины (верхние) являются речеслуховой областью, куда поступают звуковые раздражители (центр Вернике). Благодаря этому осуществляется процесс восприятия чужой речи.

— Для понимания речи имеет значение теменная доля коры мозга.

— Затылочная доля является зрительной областью и обеспечивает усвоение письменной речи (восприятие буквенных изображений при чтении и письме).

— Подкорковые ядра ведают ритмом, темпом и выразительностью речи.

— Проводящие пути соединяют кору головного мозга с мышцами, регулирующими деятельность речевого аппарата – центробежные (двигательные) нервные пути. Центробежный путь начинается в коре головного мозга в центре Брока.

От периферии к центру, т.е. от области речевых органов к коре головного мозга, идут центростремительные пути. Центростремительный путь начинается в проприорецепторах и в барорецепторах.

Проприорецепторы находятся внутри мышц, сухожилий и на суставныхповерхностях двигающихся органов. Проприорецепторы возбуждаются под действием мышечных сокращений. Благодаря проприорецепторам контролируется вся наша мышечная деятельность.

Барорецепторы возбуждаются при изменениях давления на них и находятся в глотке. Когда мы говорим происходит раздражение проприо- и барорецепторов, которое идет по центростремительному пути к коре головного мозга.

Центростремительный путь играет роль общего регулятора всей деятельности речевых органов.

В ядрах ствола берут начало черепно-мозговые нервы. Все органы периферического речевого аппарата иннервируются (иннервация – обеспеченность какого-либо органа или ткани нервными волокнами, клетками) черепно-мозговыми нервами. Главными из них: тройничный, лицевой, языкоглоточный, блуждающий, добавочный и подъязычный.

— Тройничный нерв иннервирует мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть;

— Лицевой нерв – мимическую мускулатуру, в том числе мышцы, осуществляющие движение губ, надувание и втягивание щек;

— Языкоглоточный и блуждающий нервы – мышцы гортани и голосовых складок, глотки и мягкого неба. Кроме того, языкоглоточный нерв является чувствительным нервом языка, а блуждающий иннервирует мышцы органов дыхания и сердца.

— Добавочный нерв иннервирует мышцы шеи, а подъязычный нерв снабжает мышцы языка двигательными нервами и сообщает ему возможность разнообразных движений.

Через эту систему черепно-мозговых нервов передаются нервные импульсы от центрального речевого аппарата к периферическому. Нервные импульсы приводят в движение речевые органы.

Но этот путь от центрального речевого аппарата к периферическому составляет только одну часть речевого механизма. Другая его часть заключается в обратной связи – от периферии к центру.

2. Периферический речевой аппарат состоит из трех отделов:

1. Дыхательного

2. Голосового

3. Артикуляционного (звукопроизводящего)

В дыхательный отдел входит грудная клетка с легкими, бронхами и трахеей.

Произнесение речи тесно связано с дыханием. Речь образуется в фазе выдоха. В процессе выдоха воздушная струя осуществляет одновременно голособразующую и артикуляционную функции (помимо еще одной, основной – газообмена). Дыхание в момент речи существенно отличается от обычного, когда человек молчит. Выдох намного длиннее вдоха (в то время как вне речи продолжительность вдоха примерно одинакова). Кроме того, в момент речи число дыхательных движений вдвое меньше, чем при обычном (без речи) дыхании.

Понятно, что для более длительного выдоха необходим ибольший запас воздуха. Поэтому в момент речи значительно увеличивается объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (примерно в 3 раза). Вдох при речи становится более коротким и более глубоким. Еще одной особенностью речевого дыхания является то, что выдох в момент речи осуществляется при активном участии выдыхаемых мышц (брюшной стенки и внутренних межреберных мышц). Это обеспечивает его наибольшую длительность и глубину, и кроме того, увеличивает давление воздушной струи, без чего невозможно звучная речь.

Голосовой отдел состоит из гортани с находящимися в ней голосовыми складками. Гортань представляет собой широкую короткую трубку, состоящую из хрящей и мягких тканей. Она расположена в переднем отделе шеи и может быть спереди и с боков прощупана через кожу, особенно у худых людей.

Сверху гортань переходит в глотку. Снизу она переходит в трахею.

На границе гортани и глотки находится надгортанник. Он состоит из хрящевой ткани, имеющей форму язычка или лепестка. Передняя поверхность его обращена к языку, а задняя к гортани. Надгортанник служит как бы клапаном: опускаясь при глотательном движении, он закрывает вход в гортань и предохраняет её полость от попадания пищи и слюны.

У мужчин гортань крупнее, а голосовые складки длиннее и толще чем у женщин. Длина голосовых складок у женщин равна в среднем 18-20 мм, у мужчин она колеблется от 20 до 24 мм.

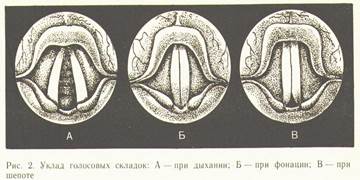

Как же осуществляется голосообразование или фонация?

Механизм голосообразования таков. При фонации голосовые складки находятся в сомкнутом состоянии (рис 2). Струя выдыхаемого воздуха, прорываясь через сомкнутые голосовые складки, несколько раздвигает их в стороны. В силу своей упругости, а так же под действием гортанных мышц, суживающих голосовую щель, голосовые складки возвращаются в исходное, т.е. среднее положение, с тем, чтобы в результате продолжающегося давления выдыхаемой воздушной струи снова раздвинуться в стороны и т.д. Смыкания и размыкания продолжаются до тех пор, пока не прекратится давление голосообразующей выдыхательной струи. Таким образом, при фонации происходят колебания голосовых складок. Эти колебания совершаются в поперечном, а не в продольном направлении, т.е. голосовые складки перемещаются кнутри и кнаружи, а не кверху и книзу.

В результате колебаний голосовых складок движение струи выдыхаемого воздуха превращается над голосовыми складками в колебание частиц воздуха. Эти колебания передаются в окружающую среду и воспринимаются нами как звуки голоса.

При шепоте голосовые складки смыкаются не на всем своем протяжении: в задней части между ними остается щель в форме маленького равностороннего треугольника, через которую проходит выдыхаемая струя воздуха. Голосовые складки при этом не колеблются, но трение струи воздуха о края маленькой треугольной щели вызывает шум, который и воспринимается нами в виде шепота.

Голос обладает силой, высотой, тембром.

Сила голоса зависит в основном от амплитуды (размаха) колебаний голосовых складок, которая определяется величиной воздушного давления, т.е. силой выдоха. Значительное влияние на силу голоса оказывают такие резонаторные полости надставной трубы (глотка, полость рта, носовая полость), которые являются усилителями звука.

Величина и форма резонаторных полостей, а также особенности строения гортани влияют на индивидуальную «окраску» голоса, или тембр. Именно благодаря тембру мы различаем людей по голосу.

Высота голоса зависит от частоты колебаний голосовых складок, а она в свою очередь зависит от длины, толщины и степени напряжения. Чем длиннее голосовые складки, тем они толще и чем меньше напряжены, тем ниже звук голоса.

Кроме того, высота голоса зависит от давления воздушной струи на голосовые складки, от степени их напряжения.

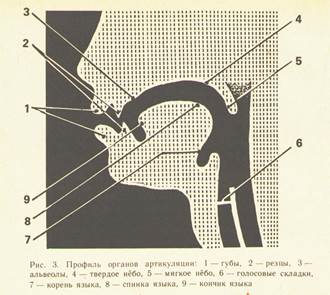

Артикуляционный отдел. Основными органами артикуляции являются:

— язык

— губы

— челюсти (верхняя и нижняя)

— твердое небо

— мягкое небо

— альвеолы

Из-за них язык, губы, мягкое небо и нижняя челюсть являются подвижными, остальные – неподвижными (рис. 3).

Главным органом артикуляции является язык.

Сложное сплетение мышц языка, разнообразие точек их прикрепления обеспечивают возможность в больших пределах изменять форму, положение и степень положения языка. Это имеет очень большое значение, т.к. язык участвует в образовании гласных и почти всех согласных звуков (кроме губных).

Важная роль в образовании звуков речи принадлежит также нижней челюсти, губам, зубам, твердому и мягкому небу, альвеолам. Артикуляция и состоит в том, что перечисленные органы образуют щели, или смычки, возникающие при приближении или прикосновении языка к небу, альвеолам, зубам, а также при сжатии губ или прижатии их к зубам.

Громкость и отчетливость речевых звуков создаются благодаря резонаторам. Резонаторы расположены во всей надставной трубе.

Надставная труба – это всё то, что расположено выше гортани: глотка, ротовая полость и носовая полость.

У человека рот и глотка имеют одну полость. Это создает возможность произнесения разнообразных звуков. У животных (например, у обезьяны) полости глотки и рта связаны очень узкой щелью. У человека же глотка и рот образуют общую трубку – надставную трубу. Она и выполняет важную функцию речевого резонатора. Надставная труба у человека сформировалась в результате эволюции.

Одна гортань не создает специфического речевого звука, он образуется не только в гортани, но и в резонаторах (глоточном, ротовом и носовом).

Надставная труба при образовании звуков речи выполняет двоякую функцию: резонатора и шумового вибратора (функцию звукового вибратора выполняют голосовые складки, которые находятся в гортани).

Шумовым вибратором являются щели между губами, между языком и зубами, между языком и твердым небом, между языком и альвеолами, между губами и зубами, а также прорываемые струей воздуха смычки между этими органами.

При помощи шумового вибратора образуются глухие согласные. При одновременном включении тонового вибратора (колебании голосовых складок) образуются звонкие и сонорные согласные.

Ротовая полость и глотка принимают участие в произнесении всех звуков русского языка. Если у человека правильное произношение, то носовой резонатор участвует только в произнесении звуков м и н и мягких вариантов. При произнесении остальных звуков небная занавеска, образуемая мягким небом и маленьким язычком, закрывает вход в полость носа.

Итак, первый отдел периферического речевого аппарата служит для подачи воздуха, второй – для образования голоса, третий – является резонатором, который дает звуку силу и окраску и таким образом, характерные звуки нашей речи, возникающие в результате деятельности отдельных активных органов артикуляционного аппарата.

Речевые движения осуществляются настолько точно, что в результате возникают определенные звуки речи и формируется устная (или экспрессивная) речь.

Заказать звонок

Периферический речевой аппарат состоит из трех основных отделов, которые действуют совокупно.

1-й отдел — дыхательные органы, поскольку все звуки речи образуются только при выдохе. Это легкие, бронхи, трахея, диафрагма, межреберные мышцы. Легкие опираются на диафрагму — эластичную мышцу, которая в расслабленном состоянии имеет форму купола. Когда диафрагма и межреберные мышцы сокращаются, объем грудной клетки увеличивается и происходит вдох, когда расслабляются — выдох;

2-й отдел — органы речи пассивные — это неподвижные органы, служащие точкой опоры для активных органов. Это зубы, альвеолы, твердое небо, глотка, полость носа, гортань. Они оказывают наибольшее влияние на технику речи;

3-й отдел — органы речи активные — это подвижные органы, производящие основную работу, необходимую для образования звука. К ним относятся язык, губы, мягкое небо, маленький язычок, надгортанник, голосовые связки. Голосовые связки — это два небольших пучка мускулов, прикрепленные к хрящам гортани и расположенные поперек нее почти горизонтально. Они эластичны, могут быть расслабленными и напряженными, могут раздвигаться на разную ширину раствора;

Первый отдел периферического речевого аппарата служит для подачи струи воздуха, второй — для образования голоса, третий является резонатором, дающим звуку силу и окраску и таким образом образующим характерные звуки нашей речи, которые возникают в результате деятельности отдельных активных частей артикуляционного аппарата. К последним относятся нижняя челюсть, язык, губы и мягкое нёбо.

Нижняя челюсть опускается и поднимается; мягкое нёбо поднимается и опускается, таким образом, закрывая и открывая проход в носовую полость; язык и губы могут принимать самые разнообразные положения. Изменение положения речевых органов влечет за собой образование затворов и сужений в различных частях артикуляционного аппарата, благодаря чему и определяется тот или иной характер звука.

Язык богат мышцами, делающими его весьма подвижным: он может удлиняться и укорачиваться, делаться узким и широким, плоским и выгнутым.

Мягкое нёбо, или нёбная занавеска, оканчивающееся маленьким язычком, лежит вверху ротовой полости и является продолжением твердого нёба, начинающегося у верхних зубов альвеолами. Нёбная занавеска имеет способность опускаться и подниматься и таким образом отделять глотку от носоглотки. При произнесении всех звуков, кроме м и н, нёбная занавеска поднята. Если нёбная занавеска почему-либо бездействует и не поднята, то звук получается носовой (гнусавый), так как при опущенной нёбной занавеске звуковые волны проходят преимущественно через носовую полость.

Нижняя челюсть благодаря ее подвижности является весьма важным органом артикуляционного (звукопроизносительного) аппарата, так как способствует полному развитию ударных гласных звуков (а, о, у, э, и, ы).

Болезненное состояние отдельных частей артикуляционного аппарата отражается на правильности резонирования и четкости произносимых звуков. Поэтому для воспитания необходимой артикуляции все органы, принимающие участие в образовании звуков речи, должны работать правильно и согласованно.

Органы речи представлены на следующем рисунке:

1 — твердое небо; 2 — альвеолы; 3 — верхняя губа; 4 — верхние зубы; 5 — нижняя губа; 6 — нижние зубы; 7 — передняя часть языка; 8 — средняя часть языка; 9 — задняя часть языка; 10 — корень языка; 11 — голосовые связки; 12 — мягкое небо; 13 — язычок; 14 — гортань; 15 — трахея.