Глупым лучше повиноваться чем повелевать как понять

Прежде чем начать командовать научись подчиняться.

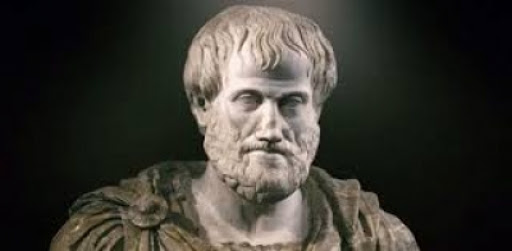

Аристотель (384/383–323 гг. до н. э.) – величайший древнегреческий мыслитель, логик, создатель философского языка, ученик Платона и воспитатель Александра Македонского.

Аристотель получил приглашение от македонского царя Филиппа II стать воспитателем его 13-летнего сына Александра, будущего великого полководца Александра Македонского. Он был его учителем около 10 лет. Обучение было прервано в связи с тем, что царь Филипп II был убит, и молодому царевичу пришлось взять власть в свои руки. После того как его воспитанник Александр взошел на трон, Аристотель отправился в Афины, где организовал философскую школу.

Есть свидетельства того, что философ очень мало спал и даже во сне держал в руке бронзовый шар, который, падая в таз, будил философа. Всего Аристотелем было написано свыше 40 трудов по риторике, поэтике, этике, политике, метафизике, логике и естествознанию (космологии). «Метафизика» — фундаментальный труд Аристотеля, который представляет собой сборник сочинений, состоящий из 14 книг.

Через много лет филосовскую мысль «Прежде чем начать командовать научись подчиняться» повторил великий полководец Александр Васильевич Суворов, звучала она так «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими».

Создано / Изменено: 11 января 2021 / 11 января 2021

Толкование на Ефесянам 6:5

Сравнение переводов, параллельные ссылки, текст с номерами Стронга.

Толкование отцов церкви.

Толкование на Ефесянам 6:5 / Еф 6:5

Иоанн Златоуст (

Ст. 5−8 Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный

Итак, будем служить господам ради Христа. «Зная», — говорит (апостол), — «что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный». Так как вероятно между господами было много неверующих, которым этот стыд был неизвестен, и которые потому не воздавали своим слугам за послушание, то вот (апостол) утешает рабов, чтобы они не отчаивались в воздаянии, но ободряли себя (ожиданием высшей) награды. Как люди облагодетельствованные, и не воздающие благодарности своим благодетелям, тем самым обязывают воздавать им за себя самого Бога, так точно и господа, пользующиеся твоими услугами, если не награждают тебя, то тем самым доставляют тебе большую награду, делая должником твоим Бога.

Источник: Гомилии на Послание к Ефесянам.

Феофан Затворник (1815−1894)

Paби, послушайте господий своих по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, якоже и Христа

«По необходимости поставляет закон и рабам. Ибо тело Церкви заключает в себе все, — и мужей и жен, и отцов и детей, и рабов и господ, и богатых и бедных, и начальников и подчиненных» (Феодорит). «Итак, не муж только, жена и дети, но и слуги с своими добродетелями входят в состав дома и обусловливают его благоустройство. Поэтому блаженный Павел и этой его части не оставил без внимания, но напоследок приступает к ней, так как и по достоинству она занимает последнее место. И с ними (рабами) много рассуждает он, и уже не как с детьми, но гораздо возвышеннее. Он не дает им здесь обетования, а указывает на последствия: ведяще, говорит он, яко кийждо, еже аще сотворит благое, сие приимет от Господа (ст. 8). Учит даже любомудрствовагь. Ибо хотя они по достоинству ниже детей, но смысла имеют больше их» (святой Златоуст).

Рабство в древнем мире было в широком употреблении. Святой Павел, посланный не гражданский быт перестроивать, а нравы людские преобразовать, берет гражданские состояния, как они есть, и влагает в них новый дух жизни в указаниях сообразного с христианством образа действования. Внешнее оставляет Апостол, как оно установилось, и обращается к одному внутреннему, и ему дает новый строй, чтоб, если нужно преобразование и внешнего, оно шло извнутрь, — вследствие свободного развития духовной жизни. Переделай внутреннее; внешнее, если оно нелепо, само собою отпадет. Столетия, однако ж, должны были пройти, пока дух язычества упразднился, в корне сокрушен был, и дух христианской свободы родил повсюдное убеждение в несовместимости рабства с христианскими отношениями людей и христианскою жизнию. Нельзя думать, чтобы рабство не делало никакой помехи и задержки истине Евангельской и развитию христианской жизни. Нет, оно было помехой, как и многие другие порядки иудейской и языческой жизни, но христианство было довольно сильно, чтоб препобеждать то.

Перемену во взгляде на рабство можно видеть в том, что Апостол научает считать господ — господами только по плоти. Рабство ограничено внешнею стороною рабов. Господа господствуют только над физическою их силою, дух же их не связан, совесть свободна, непринужденно предана Небесному Владыке Христу. Этою свободною работностию Христу Господу освещает Апостол и невольную работность людям. «Раби, так говорит он, послушайте господий своих по плоти. Тотчас ободрил опечаленную душу, тотчас утешил ее. Не скорби, как бы так он говорит, что твоя доля ниже других: это рабство только по имени и господство по плоти, следовательно, господство временное и не продолжительное. Ибо все плотское скоропреходяще» (святой Златоуст). Самое послушание рабов окачествует Апостол тремя чертами, — со страхом и трепетом, в простоте сердца, — и, якоже Христу.

Со страхом и трепетом. «Видишь, что не одинакового страха требует от жены и от рабов. Там просто сказал: жена да боится своего мужа, а здесь усиливает речь, и говорит: со страхом и трепетом» (святой Златоуст). Блаженный Иероним поясняет, что если бы было сказано только: со страхом, то можно бы понять это: с почтительностию, благоговением, как можно понимать слово о жене да боится. Но когда прибавлено: и трепетом; то, верно, надо здесь разуметь настоящий рабский страх (не слово в слово).— В этом же смысле принимая сии слова, святой Златоуст спрашивает: «Что говоришь ты, блаженный Павле? Он (раб) — брат своему господину; он получил одинаковые с ним блага, одной с ним природы, а что всего важнее, — соделался братом не только своего господина, но Самого Сына Божия, наслаждается равными с Ним благами, — и ты говоришь: со страхом и трепетом? — Но поэтому-то я и говорю так, отвечает Апостол. Ибо если свободным повелеваю подчиняться друг другу, ради страха Божия, как выше сказано: повинуйтеся друг другу в страхе Божии, если жене приказываю бояться своего мужа, хотя она имеет равную с ним честь, то не больше ли все это относится к рабу? В этом нет бесчестия, напротив, — это высокое благородство, уметь уничижаться, вести себя скромно, уступать ближнему, ибо и свободные свободным служивали с большим страхом и трепетом».

К тому же, когда Апостол говорит: послушайте со страхом и трепетом, то ничто не мешает видеть здесь указание на обязательный страх и трепет не пред господами, будто страшилищами, а пред самым послушанием, чтоб исполнить его как следует. Апостол внушает: принимая послушания от господ, не небрежно и не равнодушно принимайте их, и исполняйте не кое-как с рассеянностию и невниманием, а со страхом и трепетом, как бы не погрешить в чем против желания господ и не оказаться неисправными исполнителями своего долга. Страх и трепет — пред долгом послушания. Блаженный Иероним наводит и на другую мысль — ту, что Апостол так заповедует в видах нравственного воспитания. Не могли рабы вдруг стать совершенными в повиновении воле Божией. Апостол представляет им Господа в лице господ и заповедует: «Служите им со страхом и трепетом, как Господу, и чрез это научитесь, как должно работать и Самому Господу».

В простоте сердца своего: с нераздвоенного мыслию, а с полным убеждением, что так и должно, потому нести послушание без раздумываний, с свободным решением быть всегда исправным в этом роде жизни, полюбив самую службу рабскую. «Повелевает, чтобы рабы служили господам надлежащим образом и были чужды злонравия. Сие и выразил, сказав: в простоте сердца» (Феодорит). «Хорошо сказано: в простоте сердца, — так как можно служить со страхом и трепетом, однако же не с добрым расположением, но как нельзя хуже. Есть много таких, которые втайне весьма много делают зла господам своим. Такое-то худое поведение Апостол и старается устранить, говоря так» (святой Златоуст).

Якоже и Христа. И рабы, прилепившись к Господу, на совесть приняли обязательство — ходить прочее во всяком доброделании. Имея это на сердце, раб мог стать в недоумение: какое от меня доброделание, когда я плотию, — и всею внешнею деятельностию, — не принадлежу себе. Апостол говорит ему: ты служи усердно господину, и это будет служением Господу. Этим ограничивается весь круг обязательного для тебя доброделания. Того требует от тебя Сам Христос Господь. Поставив послушание господам в такую тесную связь с послушанием Господу, Апостол и побуждение к покорности господам возвысил до начал веры, и придал нравственную силу рабам к понесению всей тяготы сего служения их. Ибо после сего они не могли не быть уверены, что, оказывая во всем послушание господам, они оказывают его не им одним исключительно, но чрез них и Самому Господу. Для Господа же истинно верующий чего не готов сделать?

Источник: Послание святого апостола Павла к Ефесянам, истолкованное святителем Феофаном.

Феофилакт Болгарский (

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти

Так как и добродетель слуг способствует благоустройству дома, то и этой стороны он не оставляет без внимания, но приступает к ней напоследок, потому что она и по достоинству своему есть последняя. Но с ними говорит не как с неразумными детьми, а как с совершенными, как это мы укажем впереди. Повинуйтесь же, говорит, господам по плоти, то есть временным. Сейчас же утешает их, указывая на то, что рабство временно и уничтожается вместе с плотью.

со страхом и трепетом, в простоте сердца, вашего, как Христу

Относительно жены просто сказал: да боится своего мужа, а здесь сильнее выражается: ибо трепет есть высшая степень страха. Ибо жена равна мужу и свободная, а рабы — не равны. Хотя они и братья во Христе, но так как повелевает, чтобы и свободные подчинялись друг другу, даже жена мужу, то тем более рабы должны подчиняться господам. Ибо это не есть какое-либо унизительное дело, а напротив, высшее благородство — уметь смиряться и уступать ближнему. А так как многие из рабов боятся своих господ не из расположения, но в тайне коварствуют и злоумышляют против них, то присовокупляет: в простоте сердца, устраняя злоумышление.

Источник: Толкование на послание к Ефесянам святого апостола Павла.

Феодорит Кирский (386/93−

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу

По необходимости Павел устанавливает закон и рабам. Ибо тело Церкви заключает в себе все: и мужей и жен, и отцов и детей, и рабов и господ, и богатых и бедных, и начальников и подначальных.

Источник: Толкования на послания святого Павла.

Амвросиаст (IV в.)

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу

Религия наша всех выше и единственно настоящая, и верующим она обещает Царство Небесное. И чтобы по этой причине не возгордились люди, им сказано исполнять все их обязанности в своем [непосредственном] окружении. [Поступая так,] они подвигнут души неверующих к тому, чтобы почитать Бога, видя в нас справедливость и смирение. Господа же, поняв, что рабы их становятся лучше и верно исполняют службу свою, легче воздадут им заслуженное. И рабы, чувствуя мягкость господ, страстно возжелают веры, с которою так миролюбиво управляются человеческие дела.

Источник: На Послание к Ефесянам.

Лопухин А.П. (1852−1904)

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу

Господам по плоти. Душою своею, следов., раб-христианин принадлежит только Христу. — Со страхом и трепетом — здесь несомненно эти слова обозначают почтение, какое свойственно рабу-христианину к тому, которого воля Божия поставила его господином. — В простоте, т. е. с полною искренностью. — Как Христу, т. е. должны в хозяине своем, приказывающем сделать то и то, видеть человека, действующего в силу полномочия, предоставленного ему Христом.

Ст. 5−9 Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия.

От рабов-христиан Ап. также требует повиновения своим господам во имя Христово, а рабовладельцев научает мягкости в обращении с своими рабами.

Источник: А. П. Лопухин. Толковая Библия. Послание к Ефесянам святого апостола Павла.

Прежде чем повелевать, научись повиноваться.

Прежде чем повелевать, научись повиноваться.

-Солон (638-559 до н.э.)

Древнеиндийский афоризм

Не унизишь оскорбленьем мудреца,Не возвысишь восхвалением глупца.-

Индийская мудрость

Забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает.-

-Древняя мудрость.

О мёртвых – либо –хорошо, либо –ничего.……кроме правды. –

-Хилон(VII –VI в. до н.э.)

Пробным камнем испытывается золото, золотом же – человек.- ОН ЖЕ.

Владеть собой настолько, чтобы уважать других как самого себя и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали,- вот что можно назвать учением о человеколюбии. Выше этого нет ничего.-Конфуций (551- 479 в. до н.э.)

Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.- ОН ЖЕ

Великие души обладают волей, слабые же имеют только желания. –

Китайская пословица.

Справедливо отдавать каждому должное.- Симонид Кеосский(556-468г.г. до н.э.)

Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит.- Эсхил(525-456 до н.э.)

-Пиндар (518-458 до н.э.)

Не государство, где владыкою один.

-Софокл(497-406г.г. до н.э.)

Предусмотрительное благоразумие – вот истинная доблесть.-

Еврипид(480-406г.г. до н.э.)

За деньги можно купить туфли, но не счастье; еду, но не аппетит; постель, но не сон; лекарство, но не здоровье; слуг, но не друзей; развлечение, но не радость; учителей, но не ум.-

-Сократ (470-399 до н.э.)

— Аристотель (384-322 до н.э.)

(239-169г.г. до н.э.)

В неверных обстоятельствах и познаётся верность друга.-ОН ЖЕ,-

-(латинская пословица)

Стыдно сказать, но и скрыть эту истину

ведь невозможно

Дружбу видят лишь там, где она пользу

сулит.-Овидий (43до н.э.-

— 17н.э.)

Улыбка многое даёт и ничего не стоит.-Н.Корнелий

(100-32г.г. до н.э.)

-Публий Сир (I в. до н.э.)

Быть меньшим, чем громадное, не значит быть крохотным.- ОН ЖЕ.

Если не я, то кто же?

Если не сейчас, то когда?

Если я – не для себя, то кто же для меня?

-Гиллель Хиллелха. Закон раввин (75-10 до н.э.)

Ср.: Кто, если не я?

Где, если не здесь?

(!) (?!-ха-ха)

— И. Кант (1724-1804)

-Джемайла Георгиевна (2016г.-5лет)

И вот его, увидев в яви,

Я думал, думал без конца:

Об авторстве его и праве

Дерзать от первого лица.

Ответ такой:

Он управлял теченьем мысли

-Б. Пастернак(1890-1960) «О Ленине»

Прежде чем повелевать, научись повиноваться.

-Солон (638-559 до н.э.)

Древнеиндийский афоризм

Не унизишь оскорбленьем мудреца,Не возвысишь восхвалением глупца.-

Индийская мудрость

Забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает.-

-Древняя мудрость.

О мёртвых – либо –хорошо, либо –ничего.……кроме правды. –

-Хилон(VII –VI в. до н.э.)

Пробным камнем испытывается золото, золотом же – человек.- ОН ЖЕ.

Владеть собой настолько, чтобы уважать других как самого себя и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали,- вот что можно назвать учением о человеколюбии. Выше этого нет ничего.-Конфуций (551- 479 в. до н.э.)

Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.- ОН ЖЕ

Глупым лучше повиноваться чем повелевать как понять

Левкипп же и его приятель Демокрит учат, что элементы (стихии) – полное и пустое, называя одно из них бытием, другое – небытием. А именно, из них полное они называли бытием, пустое же и редкое – небытием. Эти элементы они считали материальными причинами существующих вещей. И подобно тому как почитающие лежащую в основе вещей сущность единым (первоначалом), производят прочие вещи из видоизменений её; точно так же и они, полагая началами всего происходящего редкое и плотное, утверждают, что причинами прочих вещей являются определённые различия в них. А этих различий, по их учению, три: форма, порядок и положение. Бытие различается только “очертанием, соприкасанием и поворотом” Из них очертание есть форма, соприкасание – порядок и поворот – положение. Например, А отличается от N формою, AN от NA – порядком, N от Z положением.

Атомы движутся, ударяя друг друга и ударяясь один о другой.

. Начала бесконечны по числу и их. называли “атомами” и считали их неделимыми и непроницаемыми вследствие того, что они “абсолютно плотны” и не заключают в себе пустоты.

Ни одна вещь не возникает беспричинно, но всё возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости.

Всё происходит по определению судьбы, так что эта судьба приносит силу необходимости.

. случай не является причиной чего-либо, но [всё] он относит к другим причинам, как, например, причиной отыскания сокровища [он считает] копание [земли] или посадку оливкового дерева, причиною же того, что был разбит череп лысого, орла, сбросившего черепаху, чтоб разбить её скорлупу.

Если кто-нибудь почувствовал жажду, выпил холодной воды и стал нездоров, то Демокрит считает причиною этого не случай, а жажду.

Всё существует согласно необходимости. Судьба же, правда, провидение и творец мира – одно и то же.

Причина вещей неясна для человеческого рассудка. Ибо одни вещи существуют по необходимости, другие – по определению судьбы, третьи – по решению нашей воли, четвёртые – сами собой.

Люди измыслили себе идол [образ] случая, чтобы пользоваться им как предлогом, прикрывающим их собственную нерассудительность. Ибо редко случай оказывает сопротивление разуму, чаще же всего в жизни мудрая проницательность направляет [к достижению поставленной цели].

Демокрит утверждал, что он “предпочёл бы найти одно причинное объяснение, нежели приобрести себе персидский престол”.

. Атомы суть всевозможные маленькие тела, не имеющие качеств, пустота же, – некоторое место, в котором все эти тела, в течение всей вечности носясь верх и вниз, или сплетаются каким-нибудь образом между собой, или наталкиваются друг на друга и отскакивают, расходятся и сходятся снова между собой в такие соединения, и таким образом они производят и все прочие сложные (тела) и наши тела, и их состояния и ощущения.

Начало Вселенной – атомы и пустота. Миров бесчисленное множество, а они имеют начало и конец во времени. И ничто не возникает из небытия, не разрешается в небытии. И атомы бесчисленны по разнообразию величин и по множеству; носятся же они во вселенной, кружась в вихре, и таким образом рождается всё сложное: огонь, вода, воздух, земля. Дело в том, что последние суть соединения некоторых атомов. Атомы же не поддаются никакому воздействию и неизменяемы вследствие твёрдости.

Демокрит из Абдеры. полагал, что искони в течение беспредельного времени всё вообще – прошлое, настоящее и будущее – совершается в силу необходимости.

[УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ]

. Из этого правила человек должен узнать, что он далёк от [подлинной] действительности (что от него действительность скрыта).

В самом деле мы ничего ни о чём не знаем, но для каждого из нас в отдельности его мнение есть [результат] притекающих [к нему образов].

[Лишь] в общем мнении существует сладкое, в мнении – горькое, в мнении – тёплое, в мнении – холодное, в мнении – цвет, в действительности же [существуют только] атомы и пустота.

В действительности мы не воспринимаем ничего истинного, но [воспринимаем лишь] то, что изменяется в зависимости от состояния нашего тела и входящих в него и оказывающих ему противодействие [истечений от вещей].

Много раз [мною] было показано, что мы не воспринимаем, какова в действительности каждая [вещь] есть и такие свойства в действительности ей не присущи.

На самом же деле мы не знаем ничего, ибо истина скрыта в глубине [лежит на дне морском].

Остроте мышления зрение мешает.

Демокрит заставил ощущения так говорить против разума:

“Жалкий разум, взяв у нас доказательства, ты нас же пытаешься ими опровергать! Твоя победа – твоё же падение”.

Каждый день у людей новые мысли.

Ощущение и мышление возникают вследствие того, что приходят извне образы.

Мудрый человек есть мера всего, что существует. И действительно, через ощущение он есть мера чувственно воспринимаемых (вещей) и через разум есть мера (умопостигаемых) предметов. Ибо каждая (вещь) измеряется первым и простейшим в данном роде; первое же и простейшее во всяком роде есть совершенство. Итак, совершенство есть начало самого познания любой вещи, следовательно, познание всякой вещи совершается в познании её совершенства.

…Над всем тем, что ускользает от взора очей, господствует умственный взор.

[УЧЕНИЕ ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКЕ]

…[Люди] произросли из земли наподобие червяков, без всякого творца и без всякого разумного основания.

…Душа и ум одно и то же, оно состоит из первичных и неделимых тел и подвижно в силу малости своих частиц и их формы. Из форм самая подвижная – шарообразная. Таковы же [по своей форме] ум и огонь.

[Душа] – огнеподобное сложное (соединение) умопостигаемых (телец), имеющих сферические формы и огненное свойство, она есть тело.

. Атомы шарообразной формы вследствие того, что они по своей природе никогда не пребывают в покое, двигаясь, вместе с собой влекут и приводят в движение тело в целом.

. Душа состоит из двух частей; она – имеет разумную [часть], помещающуюся в груди, и неразумную [часть], рассеянную по всему телу. Главенствующую часть души [он разместил] в мозгу.

. Душа смертна, она уничтожается вместе с телом.

Душа и ум одно и то же. не может быть ни одного животного, которое было бы совершенно неразумным.

Всё имеет душу, и [даже] трупы, потому что в них всегда явственно находится нечто тёплое и способное ощущать, хотя большая часть [этого тёплого] и рассеялась.

[О БОГАХ И РЕЛИГИИ, ЭТИКА]

Демокрит говорит, что древние, наблюдая небесные явления, как то: гром, молнии, перуны, сближение звёзд, затмения солнца и луны, приходили в ужас и полагали, что виновники этого – боги.

Если кто-нибудь с умом станет внимать моим изречениям, то он совершит много дел, достойных прекрасного мужа, и избегнет много дурного.

Желающий быть в хорошем расположении духа не должен браться за много дел ни в своей частной жизни, ни в общественной, и, что бы ни делал, он не должен стремиться [делать] свыше своих сил и своей природы. Но, даже если счастье благоприятствует и, по-видимому, возносит на большую высоту, должно предусмотрительно отстраниться и не касаться того, что сверх силы. Ибо надлежащий достаток надёжнее, чем избыток.

Цель жизни – хорошее расположение духа (эвтюмия), которое нетождественно с удовольствием, как некоторые, не поняв как следует, истолковали, но такое состояние, при котором душа живёт безмятежно и спокойно, не возмущаемая никаким страхом, ни боязнью демонов, ни какой-либо другой страстью.

Должно знать, что жизнь человеческая и ничтожна, и кратковременна, и что она сопряжена с многочисленными бедствиями и затруднениями, и поэтому нужно заботиться только об умеренном приобретении материальных средств и главные усилия направить на действительно необходимое.

Счастье и несчастье – в душе.

Не телесные силы и не деньги делают людей счастливыми, но правота и многосторонняя мудрость.

Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь дома и образа жизни человека.

Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, но радуется тому, что имеет.

Быть хорошим [человеком] – значит не [только] не делать несправедливости, но и не желать [этого].

Не говори и не делай ничего дурного, даже если ты наедине с собой. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других.

Не из страха, но из чувства долга должно воздерживаться от дурных поступков.

Доступный подкупу никогда не может быть справедливым.

Только та любовь справедлива, которая стремится к прекрасному, не причиняя обид.

Враг не тот, кто наносит обиду, но тот, кто делает это преднамеренно.

Прекрасна надлежащая мера во всём. Излишек и недостаток мне не нравится.

Глупцам лучше повиноваться, чем повелевать.

Сильно вредят дуракам те, кто их хвалит.

Глупцы желают жить, боясь смерти, вместо того, чтобы бояться старости.

. врачебное искусство исцеляет болезни тела, а философия освобождает душу от страстей.

От мудрости получаются следующие три [плода]: [дар] хорошо мыслить, говорить и хорошо поступать.

Лучше думать перед тем, как действовать, чем после.

Большой ум, а не многознание должно развивать.

Многие многознайки не имеют ума.

Многие, совершающие постыднейшие поступки, говорят прекраснейшие речи.

Должно приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не к речам о добродетели.

Женщина не должна заниматься болтовнёй. Это ужасно.

Находиться в повиновении у женщины было бы для мужчины величайшим бесчестием.

Бывают женщины, которые, подобно идолам [образам], великолепны на вид своей одеждой и украшениями, но лишены сердца.

Немногословие есть лучшее украшение для женщины. Украшает женщину также отсутствие у неё нарядов.

По-моему мнению, не следует иметь детей. Ибо я вижу в обладании детьми много больших опасностей и много беспокойства, радостей же мало, и они притом незначительны и слабы.

Кому попался хороший зять, тот приобрёл сына, а кому дурной, тот потерял и дочь.

[ПОЛИТИКА]

Интересы государства должно ставить выше всего прочего и должно заботиться, чтобы оно хорошо управлялось.

Гражданская война есть бедствие для той и другой враждующей стороны. Ибо и для победителей и для побеждённых она одинаково гибельна.

Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства.

Закон хочет хорошо устроить жизнь людей. Сможет же он сделать это лишь в том случае, если сами люди хотят, чтобы им было хорошо. Ибо закон обнаруживает своё благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется.

Приобретать деньги – не бесполезно, но добывать их неправыми путями – самое худшее дело.

Надежда на нечестную прибыль есть источник убытка.

Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостнее крайней нужды, ибо чем больше растут желания, тем больше потребности они порождают.

Как из ран самая худшая болезнь есть рак, так при обладании деньгами самое худшее – желание прибавлять к ним.

[ПЕДАГОГИКА]

Учение перестраивает человека, природа же, перестраивая, делает [человека] и нет никакой разницы, от природы или от времени и учения быть преобразованным [в такой вид].

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.

Прекрасные вещи вырабатывает учение посредством трудов, скверные же вещи без трудов сами собой производятся.

Постоянное общение с дурными развивает дурные задатки.

Могут быть умные юноши и глупые старики. Ибо научает мыслить не время, а раннее воспитание и природа.

Если бы дети не принуждались к труду, то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет благодетель, – стыду. Ибо по преимуществу от этих занятий обычно рождается стыд.

Воспитание есть украшение в счастье и прибежище в несчастье.

Наихудшее, чему может научиться молодёжь, – легкомыслие. Ибо последнее порождает те удовольствия, из которых рождается порок.

Постыдно, занимаясь много чужими делами, забрасывать свои собственные.

Смелость есть начало дела, конец же его зависит от счастья.

Здоровья просят у богов в своих молитвах люди, а того не знают, что они сами имеют в своём распоряжении средства к этому. Невоздержанностью своей противодействуя здоровью, они сами становятся предателями своего здоровья, благодаря своим страстям.

Литература

1. Материалисты Древней Греции. М., 1955. С. 60–85, 137–171.

2. Антология мировой философии. Т.1, Ч.1. М., 1969. С. 322–346.