Главное не что говоришь а как говоришь

Важно не что сказать, а как

Важно не что сказать, а как

Рассказывают, что однажды некий богатый и могущественный падишах увидел страшный сон, будто у него подряд выпали все зубы, кроме одного. В сильном волнении он вызвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его и сказал:

— Повелитель, я должен сообщить тебе неприятную весть. Ты потеряешь одного за другим всех близких родственников.

Властелин страшно разгневался и велел отрубить толкователю снов голову, после чего велел позвать другого. Второй толкователь сказал падишаху:

— Я счастлив сообщить тебе радостную весть — ты переживешь всех своих родных.

Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные были очень удивлены и, подойдя к толкователю, спросили его:

— Ты сказал то же самое, что и твой бедный предшественник. Так почему он был наказан, а ты получил награду?

На что последовал ответ:

— Мы одинаково истолковали сон. Но все зависит от того, не что сказать, а как сказать!

Блез Паскаль был совершенно прав, сказав: «Иначе расставленные слова обретают другой смысл, иначе расставленные мысли производят другое впечатление». Вы, наверное, и сами не раз замечали, какими полярными могут быть результаты, казалось бы, одной и той же мысли, но по-разному высказанной. Скажите, например, своей девушке, что, когда вы смотрите на ее лицо, время для вас останавливается — и она наградит вас поцелуем. Но попробуйте ей сказать, что, когда вы смотрите на ее лицо, у вас встают часы…

Вот еще один классический пример. Два семинариста изучали Священное Писание. Им очень хотелось закурить, но они не знали, можно ли это сделать. Один из них подошел к мудрому преподавателю Закона Божьего и спросил: «Можно ли курить, изучая Священное Писание?» В ответ раздался негодующий вопль.

На следующий день к мудрецу подошел другой семинарист и вскоре вернулся с довольным лицом, получив разрешение. «Как тебе это удалось?» — спросил первый. «Очень просто, — последовал ответ. — Я спросил его, можно ли изучать Священное Писание во время курения».

Как видим, чтобы вопрос выстрелил в цель, необходимо правильно его сформулировать — подчеркнуть, выделить интонацией или правильным построением фразы то, на что будет прежде всего обращено внимание собеседника. Как это сделать? Вот два правила, которые следует учесть, чтобы сделать ваш вопрос максимально эффективным.

1. Перед тем как задать вопрос, вы должны обязательно спросить себя: «Чего я хочу добиться этим разговором?» Как говорят дипломаты, «кто знает цель разговора, тот им и управляет». Когда люди не задаются таким вопросом, они слишком долго болтают, уклоняются от темы разговора, вступают в ненужные обсуждения и споры, теряют не только время, но и свой авторитет и влияние на окружающих. Знание своей цели (в любой момент жизни) — качество великого (читай — обладающего мудростью) человека, потому что благодаря ему человек учится уважать себя, свое время и свое дело и, как итог, добивается в жизни желаемого.

Итак, перед тем как задать кому-то свой вопрос, спросите сначала себя: «Какую цель преследует мой вопрос — получить информацию? раскрепостить человека? польстить? подтолкнуть его к определенной теме разговора? указать на его промах? дать совет. »

Опытные специалисты в области общения заявляют, что ответ собеседника чуть ли не на 60–80 процентов запрограммирован в нашем вопросе. Таким образом, при должном внимании к постановке и содержанию наших вопросов мы практически можем влиять на нашего собеседника, вызывая ту или иную, нужную нам реакцию (ответ) с его стороны. С определенной долей уверенности можно сказать, что, если вы получили ответ, который вас не устраивает, это значит, что, скорее всего, вы задали не тот вопрос — или не так, если тот.

2. Зная цель разговора, прежде чем задать человеку вопрос, вы должны расставить (выделить) в своем вопросе (путем перестановки или замены слов, фраз) желаемый вам акцент (смысловое ударение). То, что вы выделите, на то и будет в первую очередь обращено внимание собеседника. Пример:

Немецкий психолог Дункер поставил такой опыт. Он предложил студентам двух групп высказаться о том, как защитить организм от вредного воздействия рентгеновских лучей.

В одной группе этот вопрос прозвучал так: «Что можно сделать для того, чтобы рентгеновские лучи не повреждали биологической ткани?» В другой группе этот же вопрос был всего лишь чуть-чуть изменен: «Что можно сделать для того, чтобы защитить биологическую ткань от рентгеновских лучей?»

Ответы студентов первой группы касались прежде всего рентгеновских лучей.

Внимание студентов второй группы сосредоточилось на биологической ткани. Как видите, на один и тот же вопрос были получены разные ответы. И весь фокус здесь в том, что ответы студентов были запрограммированы формулировкой вопроса, разным смысловым акцентированием.

Акцентированным становится то, что мы показываем как главное. «Можно ли читать Священное Писание во время курения?» — главное здесь «читать Священное Писание», а «курение» — это уже обстоятельство, нечто второстепенное, чему люди придают меньше значения и внимания. «Можно ли курить во время чтения Священного Писания?» — здесь главное «курить», а второстепенно — «Священное Писание». Разные акценты — разные ответы.

Кроме акцентирования играет также роль и первоочередность слов в предложении. Люди, как правило, больше внимания уделяют первым словам в предложении. И чем больше слов следует дальше, тем меньше к ним внимания — человек просто озабочен тем, чтобы понять общий смысл. Поэтому такая подсказка: в начале вопроса следует ставить слова, несущие для нас основной смысл.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

5.6. Как сказать «нет»

5.6. Как сказать «нет» Часто можно наблюдать сцены, когда родители с целью урегулирования «песочного конфликта» убеждают собственного ребенка поделиться своими игрушками. Однако, призывая ребенка делиться со всеми, родители рискуют вырастить слабохарактерного человека,

Как сказать «нет»

Как сказать «нет» Существуют способы сказать «нет» без фактического произнесения этого слова. Вот некоторые примеры:«Простите, но сейчас я не могу».Подобное начало будет отличной тактикой и смягчит отказ. Разве можно не принять такое извинение, которое, очевидно,

Сказать Гермесу «нет»

Сказать Гермесу «нет» Для того чтобы перерасти архетип Гермеса, нужно осознать достоинства и недостатки этого образа. В особенности важно понять, какой негативный потенциал сулят качества хитреца. Такому мужчине необходимо почаще думать, какие последствия для

ЧТО СКАЗАТЬ?

ЧТО СКАЗАТЬ? Итак, вы видите идущую по улице девушку. Она так хороша собой, что у вас сжимается сердце. Вы говорите себе: «Если я не познакомлюсь с ней, то уйду в монастырь». Набравшись решимости, вы приближаетесь к ней. И тогда перед вами встает главная проблема. Что сказать?

Как сказать «нет» грубости

Как сказать «нет» грубости Ваши слова окажут значительно лучшее воздействие, если вы дадите себе время успокоиться, прежде чем отвечать. Выиграйте время с помощью такой фразы:• Я не буду обсуждать это с вами в таком тоне. Давайте сделаем паузу и вернемся к этому вопросу,

Как сказать «нет» говоруну

Как сказать «нет» говоруну Путь наименьшего сопротивления — просто прекратить разговор.• Я рада бы остаться и поболтать, но должна бежать.• Да, тут есть о чем поговорить. Я очень хотела бы узнать об этом побольше, но сейчас для этого не самое удачное время.• Сейчас не

Как сказать «нет» продавцу

Как сказать «нет» продавцу Сказать «нет» продавцу легче, если при разговоре с ним не забывать, что задача продавца – продать побольше и подороже. То есть он действует не в интересах покупателей, а скорее против них.Мотивирует их к этому то, что сами продавцы находятся под

Как сказать «нет» рекламе

Как сказать «нет» рекламе Как убедить, не имея аргументовАнализ рекламных роликов показывает (см. примеры ниже), что они построены на тех правилах убеждения, которые вызывают согласие даже при полном отсутствии аргументов у убеждающей стороны.Автор надеется, что, поняв,

Правило 43. Сказать «нет» хорошему, чтобы потом сказать «да» превосходному

Правило 43. Сказать «нет» хорошему, чтобы потом сказать «да» превосходному Хорошее – враг превосходного. Джим Коллинз, автор «От хорошего к великому» Каким простым ни кажется это понятие, однако вы удивитесь, насколько часто даже самые успешные предприниматели, лучшие

Сказать «нет

Сказать «нет Когда мы были детьми, нас учили говорить «Спасибо» и «Нет, спасибо». Нам говорили, что хорошие манеры очень важны. И со временем мы приобрели привычку говорить «Да, спасибо», даже когда в действительности мы хотим сказать «Спасибо, нет». А потому, воспринимая

Сказать или не сказать

Сказать или не сказать Некоторые пары возбуждаются, делясь друг с другом своими фантазиями или разыгрывая их. Кэтрин и ее супруг придумывают разные соблазнительные подробности, когда планируют свои ролевые игры. Это нескучно, и оба могут быть кем-то (и с кем-то)

Сказать НЕТ зависти

Сказать НЕТ зависти ДЖЕЙМС: Иногда я завидую людям, которые унаследовали миллионы долларов. Но потом мне становится стыдно. «Я выше всего этого», – ошибочно думаю я.Порой я завидую тем, кто выглядит лучше меня. «Люди с красивой внешностью могут иметь весь мир», – думаю я.

Сказать НЕТ рабству

Сказать НЕТ рабству ДЖЕЙМС: Обычный человек ходит на работу. «Прекрасно, – можете сказать вы. – Работа намного лучше рабства: я могу сделать перерыв на кофе или сходить в туалет. Или поболтать с коллегами своего пола. А еще я получаю зарплату. Здорово».Если вы, как и

Сказать НЕТ невезению

Сказать НЕТ невезению Вы когда-нибудь говорите: «Вот бы мне повезло»?Например, окажись вы в нужном месте в нужное время, вы встретили бы свою судьбу.Или окажись вы соседом по комнате с Марком Цукербергом во время учебы в Гарварде, то уже были бы миллиардером.Возможно, вы и

Важно не то, что человек говорит – а то, как он говорит

На самом деле, когда человек о чём-либо говорит или пишет, он, в первую очередь рассказывает о самом себе. Не о предмете разговора, не о том, что он описывает (хвалит и осуждает) – он даёт массу информации о том, кто он такой и что для него важно.

Психологов, например, учат смотреть не на то, о чём говорит клиент, а на то, как он это делает (в обычной жизни людей учат прямо противоположному: «Неважно, какой у собеседника голос и как он машет руками. Слушай, что человек говорит»). Кстати, я поэтому предпочитаю личное общение с клиентами (вживую или по скайпу) и недолюбливаю переписку в интернете – теряется целый пласт информации о человеке. Судите сами.

Из любого сообщения (как из откровенного «пока я была маленькая, моя мама била меня каждый день» так и из довольно банального «свекровь пригласила нас на пироги в следующую субботу») можно вынести массу информации о самом говорящем.

Во-первых, выбор предмета обсуждения рассказчиком: в мире множество вещей, но человек почему-то сейчас заговорил именно об этом. Можно было анекдоты рассказывать или же о повышении цен в кризис поговорить – но выбраны свекровь, суббота, пироги. Иногда это свидетельствует о том, что человека просто «распирает» поговорить о чём-то («где бы что ни говорили – всё одно сведёт на баб»(С)), или, напротив, данная тема представляется наиболее «безопасной» («Не будем о личном, иначе я начну плакать»).Что именно имел в виду человек, становится понятно из общего контекста диалога.

Во-вторых, выбор слов, которыми человек высказывается: не секрет, что некоторые слова диктуют оценку происходящего. Тут надо отслеживать и уничижительные словечки, и насмешки, и, напротив, подчёркнуто уважительные и вежливые описания. Скажем, клиентка называет свои рабочие обязанности «ерундой», или же с насмешкой говорит о своём хобби – в этом масса информации, масса. Не считаешь, что на работе занимаешься чем-то важным? Тебя там не ценят и не доверяют ничего серьёзного? Или сама не претендуешь? Ты не уверена, что имеешь право на свои увлечения? Не можешь потребовать уважения своего свободного времени? Это может оказаться и не так, все предположения стоит уточнять. Но, как минимум, появление ярко окрашенных оценочных словечек при описании я бы мысленно отметила и среагировала на них в диалоге. Ну, или, например, очень показательны безличные формулировки в речи («Я была замужем за Васей 6 лет. Но потом начались пьянки и появились женщины, были скандалы и драки, и мы расстались». Фраза «начались пьянки» и «Вася начал пить» звучат совершенно по-разному. Так же, как и фразы «были скандалы» и «я стала скандалить и ругать его» – очень, очень разные. Во втором случае есть автор действия, тот, кто отвечает за случившееся; а «начались пьянки» – это как бы само собой произошло, никто не в ответе и спросить не с кого).

В-третьих, высказываемое отношение к чему-то (это, кстати, наименее информативная часть разговора). О многих вещах лучше спрашивать не напрямую, а выяснять косвенными методами – не менее объективными и научными, но не «лобовыми». Дело в том, что существует понятие «социально желаемые реакции»; это значит, что на какие-то вопросы в обществе принято давать «правильные» ответы: «Да, я обожаю маленьких детей!», «Ну конечно же, я люблю свою жену», «Я выкладываюсь на работе на все 100 процентов». Задаёшь прямой вопрос – клиент слегка напрягается и выдаёт «правильный», социально одобряемый ответ. Ну и зачем это было надо? Я все социально желательные ответы и так наизусть знаю. Экзаменовать собеседника в том, знает ли он их – совершенно неинтересно.

В-четвёртых, так называемые невербальные характеристики: интонация, жесты, экспрессия, выражаемые эмоции. Например, о любимой собачке девушка не может говорить, не улыбаясь, а когда заговаривает о не менее любимом муже – сами собой сжимаются кулаки и появляется напряжённость в голосе. Невербальные проявление не означают автоматически ничего конкретного (что бы ни говорили о том Алан и Барбара Пиз), они просто указывают на точки напряжённости в общении. Собеседница может напрягаться, говоря о муже, из-за того, что очень о нём волнуется, а он попал в непростую ситуацию на работе; или потому, что ревнует; или из-за отношений с той же свекровью, которая, по её мнению, слишком уж сильно влияет на любимого.

Есть ещё хитрая штука, называется «фигура умолчания». Ну, это та самая «верёвка, о которой не говорят в доме повешенного». Когда разговор пошёл на четвёртый круг, а собеседники упорно обходят какую-то тему – это точно неспроста. Значит, там и надо копать (но осторожно!)

Угадать невозможно. Безошибочно «читают людей» только герои полицейских сериалов, но там, конечно, полно полуфантастических дополнений. Психологам приходится переспрашивать и уточнять.

Был Хакон Черноусый славным хевдингом, бродягой и пиратом, как это у них, викингов-то, водилось; и вот однажды отправился он служить за звонкое золото византийскому кесарю. Отслужил недолго, получил награду и с триумфом возвратился в родные фьорды. А надо заметить, что на службе кесаря он крестился.

И созвал старик Хакон весь свой народ, семью, слуг, рабов и воинов, и сказал им: «А ну-ка, принимайте веру в нового бога».

Его спросили: а зачем нам принимать веру в какого-то нового бога, и что нам с той чужеземной веры?

И Хакон рассказал им потрясающую историю, которую впоследствии дословно записал ошарашенный ею монах, проезжавший с миссией через те края:

«Жил в далекой южной стране — говорил своим родичам Хакон — могучий конунг именем Иисус. Его дружина была совсем невелика — всего двенадцать бойцов — но каждый из них был отчаянным берсерком, и приносил вождю много добычи и вражьих отрубленных голов. Но увы! Один из них оказался предателем, потому что был недоволен своей долей при разделе награбленного. Он выдал конунга Иисуса врагам, когда тот спал в лесу, упившись хмельного, после славного боя. Его схватили, прибили гвоздями к носу боевого корабля и вышли в холодное море, и он умер. Его враги так боялись его — даже мертвого! — что бросили его тело в глубокую пещеру и завалили огромным камнем. Но на третий день! Он воскрес из мертвых! Раздробил камень на части, вылез из пещеры, набросился на всех своих врагов и предал их лютой смерти! И за это Один забрал его в Вальгаллу живым!»

Крестился весь фьорд и все окрестные деревни.

Ответ на пост «На этом мои полномочия всё»

Когда я чудом поступила на бюджет в университет на архитектурно-строительный, на первом курсе у нас были пары по истории. Первое занятие началось с вопроса: зачем вообще знать историю? Что нам даёт знание минувших дней? Нам: будущим инженерам и архитекторам?

Конечно, мы-студенты невпопад старались ответить, но никто не сказал одного факта, который назвал этот молодой и симпатичный преподаватель: если ты не знаешь историю, то твоим мнением можно манипулировать. И поведал о том, как Гитлер распростанял русофобию с помощью «завещания Петра I».

Много лет прошло, но до сих пор, когда я слышу об исторических фактах при подачи какого-то мнения, я всегда перепроверяю информацию.

На этом мои полномочия всё

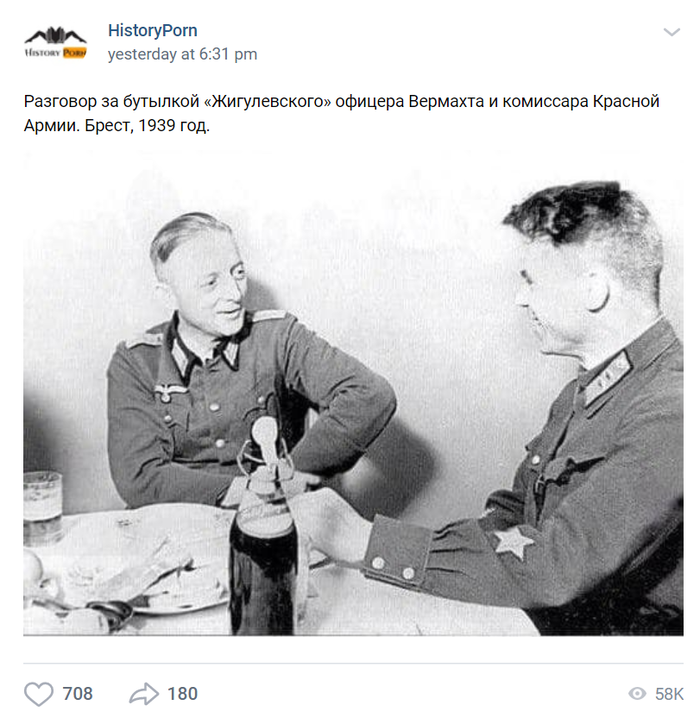

— не Брест, не 1939 год;

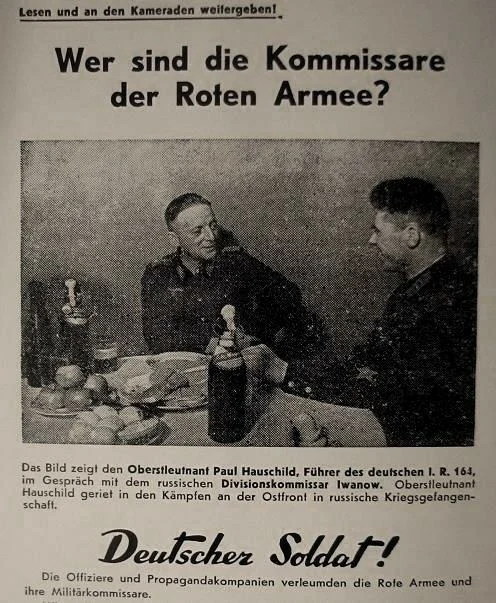

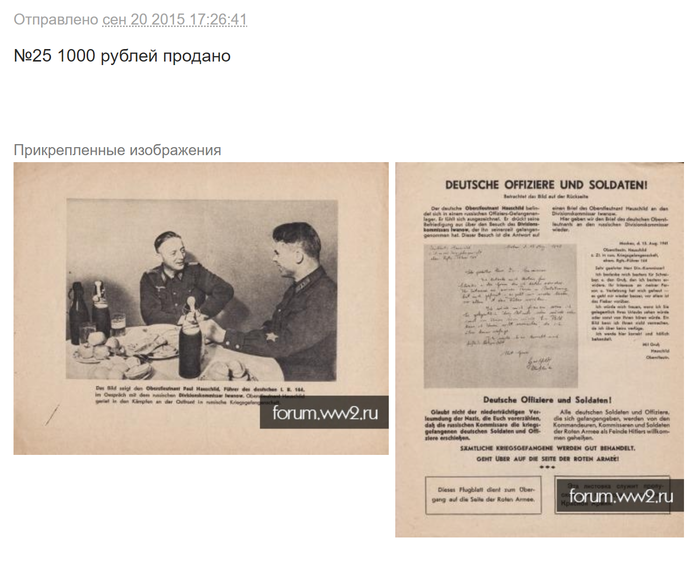

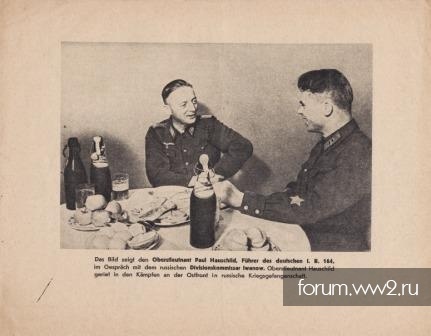

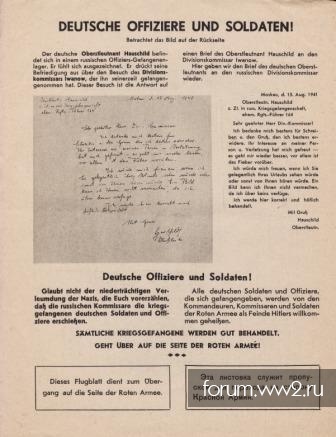

— фото с листовки политуправления Ленинградского фронта, призывающей сдаваться в плен немецких солдат и офицеров;

— на фото оберст-лейтенант Пауль Хаушильд, попал в плен в августе 1941 года;

— это фото с похожей ложной подписью в своё время опубликовал то ли историк, то ли «историк» Солонин на своём сайте (позже удалил), но мем расфорсился и продолжает форситься с определенным душком;

— фото именно с такой подачей, как в паблике, постоянно опровергается примерно с 2008 года, но всё столь же упорно продолжает поститься на различных ресурсах, вводя в заблуждение. Что ж, будет не лишним ещё раз ответить на подобное.

— Поиск по сообществу выдал публикацию этого же фото в 2019г. с более неформальной формулировкой, но с указанием того же места (Брест) и того же года (1939).

Далее развернуто.

Сразу обозначу, что я не историк, а просто люблю иногда покопаться в поисковиках.

Ремарка: пока составлял пост заметил, что на раскрашенной фотографии резко отличается петлица от той, что на остальных ч\б фото. Но это уже, видимо, другая история.

«Но, как выяснилось, правда лежит в иной плоскости.

Данное фото было сделано не в сентябре 1939 года, не на территории Польши и даже не во Львове или Бресте.

Снимок сделан после начала Великой Отечественной войны, предположительно в июле-августе 1941-го года.

«Дружеские посиделки» не, что иное, как пропаганда, которая работала не только у Вермахта, но и у РККА.»

«Советская листовка начала сентября 1941 г.: подполковник Paul Hauschild, командир 164-го пехотного полка (62-й пехотной дивизии) в советском плену.

Не только немцы щедро забрасывали листовками солдат РККА, с призывами сдаваться в плен, где гарантировали достойное обращение, сытное питание и прочие блага (что на самом деле ждало советских пленных, нам хорошо известно).

Наша пропаганда тоже не отставала, призывая немецких военнослужащих сдаваться в плен, показывая на примере пленного подполковника Вермахта, что в советском плену их ждёт замечательное отношение и конечно же свежее «Жигулевское.»

Для подрыва морального духа солдат неприятеля, как известно все средства хороши.»

«Нет-нет, да свяжут эту фотографию с «совместными парадами» или с тайным сотрудничеством. Подпись в «мурзилке» или не помнят, или позабыли. А подпись была верной: в каталоге советских листовок за сентябрь 1941 г. у Кирхнера находим ту же самую историю: командир немецкого пехотного полка делит стол с дивизионным комиссаром и всем своим видом разоблачает ложь немецкой пропаганды.»

Источник: https://drang-nach.livejournal.com/18740.html (2008г.)

— И ещё один источник с опровержением, совсем свежий (1 августа 2021г.):

https://yuripasholok.livejournal.com/13523589.html

«Известный фальсификатор истории Мрак, пардон, Марк Солонин, в своё время, помечал эту фотографию как празднование немцами и Красной Армией в Бресте, сентябрь 1939 года. Хотя этот снимок изначально совсем про другое. В разных источниках он идет как начало 1943 года, где-то еще как-то. Человека на снимке именуют полковником фон Шаушвицом, хотя тут прямо как в известной шутке, что в слове из трех букв допущено 4 ошибки.Немцы довольно быстро вычислили, кто на фото.»

«Оберст-лейтенант Пауль Хаушильд, попал в плен в августе 1941 года.»

«Вычислили и того, с кем он распивает «Жигулевское». Дивизионный комиссар Иванов, если я правильно понимаю, речь идет о Н.И. Иванове, члене военного совета 24-й армии. Когда 24-ю армию окружили в октябре 1941 года, из окружения вышел.»

Не берусь рассуждать о добросовестности админов этого паблика в вк, ибо какой с них спрос. Они просто барыжат нашим вниманием. Но надо как-то воспитывать чувство ответственности таких вот «властителей дум» перед своей аудиторией, раз по умолчанию оно не подразумевается. Может, это как-то положительно скажется на уровне фактчекинга в будущем.

Также предлагаю не вдаваться в обсуждение того, умышленно это было опубликовано или нет. Мы же не пытаемся разобраться в мотивах админов миллионного паблика. А лишь констатируем ошибочность информации, которую они распространяют.

Это не первый раз, когда я случайно(!) цепляюсь за какой-то пост из этого паблика, и, оказывается, что это ложная информация. Кому интересно, можно ознакомиться тут: https://vk.com/wall-60480847_10278

Информация взята из доступных источников. Тем, кто умеет, можно копать и уточнять дальше.

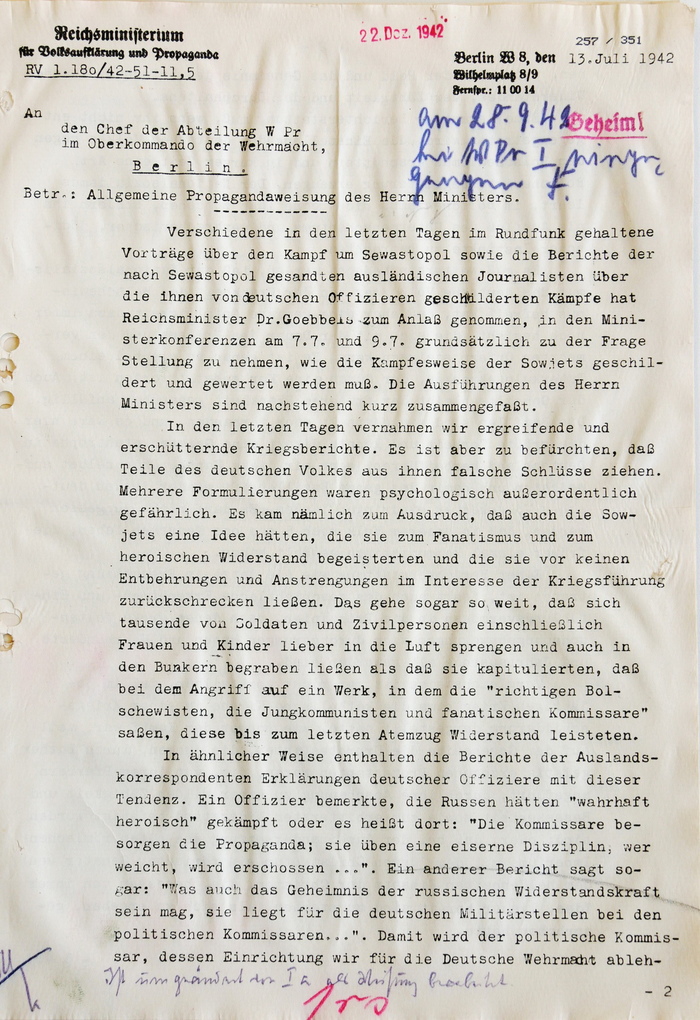

Перевод инструкции Геббельса относительно описаний действий советских солдат после обороны Севастополя

Перевод инструкции Геббельса относительно описаний действий советских солдат после обороны Севастополя.

Имперское министерство народного просвещения и пропаганды

Инвентаризационный номер RV 1-180/42-51-11,5

Берлин 13 июля 1942 года

Начальнику отдела пропаганды штаба Вермахта

Касательно инструкций по ведению пропаганды, высказанных господином министром пропаганды.

Различные репортажи последних дней по радио, освещающие бои за Севастополь, а также отчеты, сделанные зарубежными журналистами после Севастополя, со слов немецких офицеров, вынудили министра пропаганды доктора Геббельса на конференции министров рейха 7 и 9 июля выступить и высказать свое мнение относительно освещения действий Советов и их оценки. Общие положения и инструкции господина министра сведены ниже:

В последние дни мы получили острые и шокирующие отчеты о боевых действиях. Однако есть опасность неправильного восприятия части немецкого народа и неправильных выводов из представленной информации. Многочисленные формулировки в этих отчетах психологически исключительно опасны. Появляется впечатление, что и у Советов есть идеи, которые вдохновляют их солдат на фанатическое и героическое сопротивление и они стоически переносят лишения в интересах продолжения сопротивления и ведения войны. Это впечатление распространяется настолько, что есть впечатление что тысячи солдат и гражданских, включая женщин и детей готовы взлететь на воздух или дать себя завалить заживо в бункерах, но не сдаться. Так при атаке на один завод в котором «настоящие большевики, комсомольцы и фанатично преданные идее комиссары» осуществляли сопротивление до последнего вздоха последнего солдата.

В таком же духе идут отчеты иностранных корреспондентов, записанные на основании рассказов немецких офицеров. Один офицер заметил, что русские «по-настоящему героически» дерутся и сказал: «Комиссары проводят работу, они создают железную дисциплину, кто отступит – расстреливается». Еще один отчет даже говорит следующее: «Секретом силы русского сопротивления является институт политических комиссаров. ». Таким образом политические комиссары, наличие которых в немецком вермахте категорически отвергается, вдруг становятся героями и секретом силы большевистского сопротивления, символом стойкости.

Такого рода отчеты могут поколебать настроения немецкого народа в борьбе против большевизма и даже на короткое время создать атмосферу восхищения большевиками. Однако национал-социализм учит, что в большевизме нет идеи, а он является лишь результатом преступных воплощений еврейских инстинктов.

В репортажах также отсутствует историческая основа к признанию и представлению, а также принципы, в соответствии с которыми великие мировоззренческие движения осуществляются и становятся столетними и тысячелетними.

К примеру, совершенно немыслимо, чтобы во время 30-летней войны католическая церковь в освещении войны рассказывала о том, что бороться тяжело потому, что на другой стороне протестанты, юноши, поднявшиеся под флагами Лютера ведомые в бой своими пасторами настолько преданы вере, что готовы жертвовать собой, или во времена римской империи римский сенатор вещал о героизме христиан, преданных своей идее и готовых умирать за нее.

Большевики со своей стороны тоже не проронили ни одного слова о героической обороне Демянска.

На самом деле в сопротивлении большевиков речи не идет ни о героизме, ни о храбрости. Для нас тут идет речь лишь о диком терроре, принуждению к сопротивлению и организованной примитивности звериного инстинкта славянизма. Ошибкой будет трактовать секрет русской души по Достоевскому. Есть живые существа, которые сопротивляются потому, что они неразумны. Уличная собака тоже сопротивляется сильнее чем воспитанная овчарка. Но это не делает ценнее уличную собаку. Крыса сопротивляется сильнее домашнего животного, поскольку она живет в тяжелых социальных и экономических условиях, и ей приходится быть такой чтобы выжить. Так и большевик способен к сопротивлению. Секрет в том, что имеющийся славянский менталитет соединился с «еврейским» воспитанием, которое все остальное отмело от русского народа. 20 лет русские ничего не знали о Европе и сейчас им объясняют, что немецкие варвары убивают каждого, уничтожают все на своем пути и т.д.

Результатом этого примитивного животного еврейского «воспитания» стал большевизм. Это не имеет ничего общего с героическим сопротивлением.

История нам показывает, что и ранее, в предыдущих войнах русские были такими, какими мы увидели их сегодня (7-летняя война, Крымская война, Оборона Порт-Артура). Поведение русских остро отличается от разумного героизма людей, имеющих силу умереть ради великого дела.

Тут речь идет о принципиальном, базовом вопросе. В связи с этим отчёты должны писаться в рамках определенных формулировок, резко и четко отличающих смелых и героических немецких солдат от примитивного животного поведения большевиков. В отчетах о большевиках необходимо избегать:

1. Любого намека на использование формулировок, сравнивающих поведение солдат и использование идеи большевизма.

2. Любых формулировок, зарезервированных за описанием действий наших солдат.

Немецкий язык достаточно богат, чтобы разделить описания боев, не смотря на тяжесть и жесткость боев.

Ввиду важности этого вопроса министерство просит передать эту инструкцию для исполнения всем частям пропаганды и тем службам, которых это касается.