Гистоплазмоз легких что это

Публикации в СМИ

Гистоплазмоз

Гистоплазмоз — глубокий микоз с первичными поражениями в виде пневмоний, клинически напоминающих первичный лёгочный туберкулёз; при дальнейшем развитии возникают очаги в лёгких или генерализованное вовлечение ретикулоэндотелиальной системы; лихорадка, истощение, спленомегалия и лейкопения.

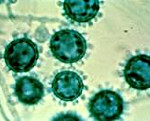

Этиология. Возбудитель — диморфный гриб Histoplasma capsulatum. В природе существует в мицелярной форме в почве (попадание органики, например птичьего помёта стимулирует рост), а в организме млекопитающих — в одноклеточной (дрожжевой). Споры могут сохранять активность до 10 лет. Основной путь заражения человека — ингаляция почвенного аэрозоля, загрязнённого экскрементами птиц и летучих мышей; основные очаги инфекции — птичьи гнёзда и пещеры, заселённые летучими мышами.

Клинические формы • Острый лёгочный гистоплазмоз (прикорневая лимфаденопатия, симптомы интоксикации) • Хронический кавернозный гистоплазмоз (преобладают лёгочные проявления) • Диссеминированный гистоплазмоз (поражение лёгких, ЖКТ; эндокардит, менингит) • Медиастинальная гранулёма • Фиброзирующий медиастинит (симптомы сдавления верхней полой вены, лёгочной артерии или пищевода) • Гистоплазмоз как оппортунистическая инфекция у больных со СПИДом.

Частота. Главный эпидемический очаг — Северная Америка. Инфицированность в эпидемически неблагоприятных областях — 100%; но только у немногих развивается активная инфекция. Ежегодно в США регистрируют около 500 000 новых случаев. У больных СПИДом развивается в 2–5% случаев. Преобладающий возраст. Диссеминированный гистоплазмоз — дети младше 1 года и люди старше 60 лет. Преобладающий пол — мужской при диссеминированном гистоплазмозе (5:1).

Факторы риска • Земляные работы рядом с курятниками • Снос или реконструкция старых зданий (контакт с гниющими деревьями) • Иммунодефициты.

Патоморфология. Малодифференцированные гранулёмы в биоптатах или в материале, полученном при бронхоскопии, с наличием характерных дрожжеподобных форм возбудителя, импрегнированных серебром.

Клиническая картина во многом аналогична туберкулёзу. В 99% случаев протекает субклинически. Манифестная форма: • Артралгии • Поражение кожи: узловатая эритема, многоформная эритема • Субфебрилитет (у больных СПИДом — лихорадка) • Симптомы интоксикации: анорексия, похудание, ночные поты • Продуктивный кашель • Одышка • Уплотнённые изъязвления в верхних отделах дыхательных путей • Изъязвления в ЖКТ • Гранулематозный гепатит • Эндокардит • Хронический менингит.

Лабораторные исследования • Тест на полисахаридный Аг Histoplasma capsulatum — наиболее быстрый метод для диагностики и контроля за рецидивами. При диссеминированном бластомикозе или кокцидиоидомикозе возможны ложноположительные результаты • РСК: диагностически достоверный титр АТ — 1:32 и выше, ложноотрицательный результат — на ранних стадиях инфекции или у больных с иммунодефицитом. Ложноположительные результаты могут появляться при туберкулёзе, других грибковых заболеваниях или после тестирования на гистоплазминовый кожный Аг • Тест иммунодиффузии наиболее информативен через 4–6 нед от момента заражения • Бактериологическое исследование мокроты, промывной жидкости, костного мазка, лимфатических узлов, крови, печени • Определение в моче капсульного Аг Histoplasma capsulatum • Кожный тест с гистоплазминовым Аг.

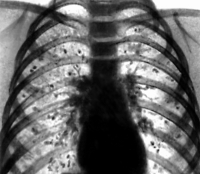

Рентгенологическое исследование • Инфильтраты в средней доле лёгкого (27%) • Лимфаденопатия воротных, медиастинальных (25%) лимфатических узлов или обеих областей (30%) • Лёгочная диссеминация • Обнаружение полостей в лёгких • КТ органов грудной клетки проводят для дифференцирования медиастинального фиброза и медиастинальной гранулёмы.

Эндоскопические исследования • Бронхоскопия с бронхоальвеолярным лаважем и трансбронхиальной биопсией • Лапароскопия с биопсией печени и костного мозга при подозрении на диссеминацию процесса • Медиастиноскопия для биопсии медиастинальных лимфатических узлов.

Дифференциальная диагностика • Атипичная и вирусная пневмония • Другие грибковые заболевания (бластомикоз, кокцидиоидомикоз) • Другие гранулематозные заболевания (туберкулёз и саркоидоз) • Пневмокониоз • Лимфомы.

Лечение • При остром первичном гистоплазмозе лечения, как правило, не проводят (у 99% — спонтанное выздоровление) • При диссеминированном гистоплазмозе •• Амфотерицин В. Для определения индивидуальной переносимости сначала вводят 1 мг, затем 0,25 мг/кг, при необходимости повышая дозу до 0,5 мг/кг. Общая доза на курс лечения — 1–2 г (не менее 35 мг/кг) •• Кетоконазол — сначала 400 мг 1 р/сут в течение 3 сут, затем по 200–400 мг 1 р/сут •• Итраконазол — сначала по 200 мг 2 р/сут в течение 3 сут, затем по 200 мг 1–2 р/сут • При гистоплазмозе у больных СПИДом •• Итраконазол (при лёгком течении заболевания — препарат выбора) по 600 мг 1 р/сут в течение 3 сут, затем поддерживающая терапия по 400 мг/сут. Для поддерживающей терапии можно назначить амфотерицин В по 50–100 мг (1 мг/кг) 1 р/нед. Несмотря на поддерживающую терапию, частота рецидивов у больных СПИДом — 10–50% •• Кетоконазол неэффективен • При хроническом кавернозном гистоплазмозе •• Амфотерицин В (при тяжёлом и среднетяжёлом течении) — общая доза 2–2,5 г •• Кетоконазол — по 400 мг/сут в течение 3 сут, затем поддерживающая терапия по 200–400 мг/сут •• Итраконазол — по 200 мг 2 р/сут в течение 3 сут, затем по 200 мг 1–2 р/сут • При остром лёгочном гистоплазмозе •• Амфотерицин В (при тяжёлом и среднетяжёлом течении) — пробная доза 1 мг, затем 0,25 мг/кг, при необходимости повышая дозу до 0,5 мг/кг. Общая доза — не менее 35 мг/кг •• Кетоконазол (при лёгком течении) — 400 мг 1 р/сут в течение 3 сут, затем поддерживающая терапия по 200–400 мг 1 р/сут •• Итраконазол (при лёгком течении) — по 200 мг 2 р/сут в течение 3 сут, затем по 200 мг 1–2 р/сут • Средняя продолжительность курса лечения: •• Диссеминированный гистоплазмоз — 6 мес •• Хронический кавернозный гистоплазмоз — не менее 12 мес •• Острый лёгочный гистоплазмоз — 2–3 мес •• При СПИДе — пожизненная поддерживающая терапия •• При рецидивировании — пожизненная поддерживающая терапия • При медиастинальной гранулёме может быть эффективен амфотерицин В • При фиброзирующем медиастините эффективное лечение отсутствует.

Осложнения • Обструкция бронхов, трахеи или пищевода из-за лимфаденопатии и бронхолитиаза • Фиброзирующий медиастинит может вызвать синдром верхней полой вены или бронхиальную обструкцию • Осложнения лечения противогрибковыми ЛС: ОПН, нарушение функции печени.

Синонимы • Дарлинга болезнь • Дарлинга цитомикоз • Цитомикоз ретикулоэндотелиальный

МКБ-10 • B39 Гистоплазмоз

Код вставки на сайт

Гистоплазмоз

Гистоплазмоз — глубокий микоз с первичными поражениями в виде пневмоний, клинически напоминающих первичный лёгочный туберкулёз; при дальнейшем развитии возникают очаги в лёгких или генерализованное вовлечение ретикулоэндотелиальной системы; лихорадка, истощение, спленомегалия и лейкопения.

Этиология. Возбудитель — диморфный гриб Histoplasma capsulatum. В природе существует в мицелярной форме в почве (попадание органики, например птичьего помёта стимулирует рост), а в организме млекопитающих — в одноклеточной (дрожжевой). Споры могут сохранять активность до 10 лет. Основной путь заражения человека — ингаляция почвенного аэрозоля, загрязнённого экскрементами птиц и летучих мышей; основные очаги инфекции — птичьи гнёзда и пещеры, заселённые летучими мышами.

Клинические формы • Острый лёгочный гистоплазмоз (прикорневая лимфаденопатия, симптомы интоксикации) • Хронический кавернозный гистоплазмоз (преобладают лёгочные проявления) • Диссеминированный гистоплазмоз (поражение лёгких, ЖКТ; эндокардит, менингит) • Медиастинальная гранулёма • Фиброзирующий медиастинит (симптомы сдавления верхней полой вены, лёгочной артерии или пищевода) • Гистоплазмоз как оппортунистическая инфекция у больных со СПИДом.

Частота. Главный эпидемический очаг — Северная Америка. Инфицированность в эпидемически неблагоприятных областях — 100%; но только у немногих развивается активная инфекция. Ежегодно в США регистрируют около 500 000 новых случаев. У больных СПИДом развивается в 2–5% случаев. Преобладающий возраст. Диссеминированный гистоплазмоз — дети младше 1 года и люди старше 60 лет. Преобладающий пол — мужской при диссеминированном гистоплазмозе (5:1).

Факторы риска • Земляные работы рядом с курятниками • Снос или реконструкция старых зданий (контакт с гниющими деревьями) • Иммунодефициты.

Патоморфология. Малодифференцированные гранулёмы в биоптатах или в материале, полученном при бронхоскопии, с наличием характерных дрожжеподобных форм возбудителя, импрегнированных серебром.

Клиническая картина во многом аналогична туберкулёзу. В 99% случаев протекает субклинически. Манифестная форма: • Артралгии • Поражение кожи: узловатая эритема, многоформная эритема • Субфебрилитет (у больных СПИДом — лихорадка) • Симптомы интоксикации: анорексия, похудание, ночные поты • Продуктивный кашель • Одышка • Уплотнённые изъязвления в верхних отделах дыхательных путей • Изъязвления в ЖКТ • Гранулематозный гепатит • Эндокардит • Хронический менингит.

Лабораторные исследования • Тест на полисахаридный Аг Histoplasma capsulatum — наиболее быстрый метод для диагностики и контроля за рецидивами. При диссеминированном бластомикозе или кокцидиоидомикозе возможны ложноположительные результаты • РСК: диагностически достоверный титр АТ — 1:32 и выше, ложноотрицательный результат — на ранних стадиях инфекции или у больных с иммунодефицитом. Ложноположительные результаты могут появляться при туберкулёзе, других грибковых заболеваниях или после тестирования на гистоплазминовый кожный Аг • Тест иммунодиффузии наиболее информативен через 4–6 нед от момента заражения • Бактериологическое исследование мокроты, промывной жидкости, костного мазка, лимфатических узлов, крови, печени • Определение в моче капсульного Аг Histoplasma capsulatum • Кожный тест с гистоплазминовым Аг.

Рентгенологическое исследование • Инфильтраты в средней доле лёгкого (27%) • Лимфаденопатия воротных, медиастинальных (25%) лимфатических узлов или обеих областей (30%) • Лёгочная диссеминация • Обнаружение полостей в лёгких • КТ органов грудной клетки проводят для дифференцирования медиастинального фиброза и медиастинальной гранулёмы.

Эндоскопические исследования • Бронхоскопия с бронхоальвеолярным лаважем и трансбронхиальной биопсией • Лапароскопия с биопсией печени и костного мозга при подозрении на диссеминацию процесса • Медиастиноскопия для биопсии медиастинальных лимфатических узлов.

Дифференциальная диагностика • Атипичная и вирусная пневмония • Другие грибковые заболевания (бластомикоз, кокцидиоидомикоз) • Другие гранулематозные заболевания (туберкулёз и саркоидоз) • Пневмокониоз • Лимфомы.

Лечение • При остром первичном гистоплазмозе лечения, как правило, не проводят (у 99% — спонтанное выздоровление) • При диссеминированном гистоплазмозе •• Амфотерицин В. Для определения индивидуальной переносимости сначала вводят 1 мг, затем 0,25 мг/кг, при необходимости повышая дозу до 0,5 мг/кг. Общая доза на курс лечения — 1–2 г (не менее 35 мг/кг) •• Кетоконазол — сначала 400 мг 1 р/сут в течение 3 сут, затем по 200–400 мг 1 р/сут •• Итраконазол — сначала по 200 мг 2 р/сут в течение 3 сут, затем по 200 мг 1–2 р/сут • При гистоплазмозе у больных СПИДом •• Итраконазол (при лёгком течении заболевания — препарат выбора) по 600 мг 1 р/сут в течение 3 сут, затем поддерживающая терапия по 400 мг/сут. Для поддерживающей терапии можно назначить амфотерицин В по 50–100 мг (1 мг/кг) 1 р/нед. Несмотря на поддерживающую терапию, частота рецидивов у больных СПИДом — 10–50% •• Кетоконазол неэффективен • При хроническом кавернозном гистоплазмозе •• Амфотерицин В (при тяжёлом и среднетяжёлом течении) — общая доза 2–2,5 г •• Кетоконазол — по 400 мг/сут в течение 3 сут, затем поддерживающая терапия по 200–400 мг/сут •• Итраконазол — по 200 мг 2 р/сут в течение 3 сут, затем по 200 мг 1–2 р/сут • При остром лёгочном гистоплазмозе •• Амфотерицин В (при тяжёлом и среднетяжёлом течении) — пробная доза 1 мг, затем 0,25 мг/кг, при необходимости повышая дозу до 0,5 мг/кг. Общая доза — не менее 35 мг/кг •• Кетоконазол (при лёгком течении) — 400 мг 1 р/сут в течение 3 сут, затем поддерживающая терапия по 200–400 мг 1 р/сут •• Итраконазол (при лёгком течении) — по 200 мг 2 р/сут в течение 3 сут, затем по 200 мг 1–2 р/сут • Средняя продолжительность курса лечения: •• Диссеминированный гистоплазмоз — 6 мес •• Хронический кавернозный гистоплазмоз — не менее 12 мес •• Острый лёгочный гистоплазмоз — 2–3 мес •• При СПИДе — пожизненная поддерживающая терапия •• При рецидивировании — пожизненная поддерживающая терапия • При медиастинальной гранулёме может быть эффективен амфотерицин В • При фиброзирующем медиастините эффективное лечение отсутствует.

Осложнения • Обструкция бронхов, трахеи или пищевода из-за лимфаденопатии и бронхолитиаза • Фиброзирующий медиастинит может вызвать синдром верхней полой вены или бронхиальную обструкцию • Осложнения лечения противогрибковыми ЛС: ОПН, нарушение функции печени.

Синонимы • Дарлинга болезнь • Дарлинга цитомикоз • Цитомикоз ретикулоэндотелиальный

Гистоплазмоз. Лечение

Гистоплазмоз – это заболевание, которое вызывает гриб Histoplasma capsulatum, находящийся в почве. Воротами для инфекции чаще всего становятся органы дыхания.

Причины гистоплазмоза

Заражение происходит при вдыхании спор гриба, как правило, при проведении разного рода земляных работ. Споры гриба Histoplasma capsulatum с пылью попадают в бронхи и альвеолы. Там они превращаются в паразитические дрожжеподобные формы, внедряются в ткани и обусловливают возникновение первичного легочного очага. С током лимфы возбудитель проникает в регионарные лимфатические узлы, вызывая в них воспалительный процесс. Эта форма напоминает первичный туберкулез легких. Антигены гистоплазмоза проникают в общий круг кровообращения и приводят к аллергической перестройке организма.

Симптомы гистоплазмоза

Чаще всего встречается острый гистоплазмоз легких. Тяжелые формы острого гистоплазмоза легких характеризуются внезапным началом, быстрым повышением температуры тела до 40—41 °С. Ознобы сменяются потоотделением. Больные жалуются на сильную головную боль, слабость, боли в мышцах и костях, кашель, боли в груди. У некоторых больных отмечаются тошнота, рвота, понос, боли в животе. Длительность лихорадки 2—6 недель.

Лечение гистоплазмоза

Больные легкой и среднетяжелой формы гистоплазмоза не нуждаются в назначении противомикозных (довольно токсичных) препаратов. Рекомендуется постельный режим, усиленное питание и прием пробиотических препаратов Бифидум БАГ и Трилакт для иммуномодуляции.

Больные с тяжелой формой гистоплазмоза получают противомикозные препараты. В этом случае прием комплекса Бифидум БАГ, Трилакт и Экофлор улучшает переносимость терапии, купирует ее негативные эффекты, защищает и восстанавливает собственную микрофлору.

Пробиотики обеспечивают согласованность действия иммунной, эндокринной, нервной и пищеварительных систем в ответ на вторжение в организм чужеродного гриба Histoplasma capsulatum.

Схема приема препаратов Бифидум БАГ, Трилакт, Экофлор для коррекции микрофлоры и иммуностимуляции при гистоплазмозе кишечника

Длительность курса: 40 дней (для взрослых)

Утром – доза Экофлор 1-2 пак

Вечером – доза Бифидум БАГ ½ флакона на ночь

Утром – доза Трилакт ½ флакона за 30 минут до еды

Профилактика гистоплазмоза

У людей с сильным иммунитетом организм самостоятельно справляется с посторонней грибковой инфекцией и устраняет клетки гриба на слизистых оболочках полости рта, носоглотки и далее на слизистых оболочках кишечника. Профилактические курсы Бифидум БАГ, Трилакт и Экофлор позволяют укрепить иммунитет слизистых и общий иммунитет всего организма. Для людей с ослабленным иммунитетом (маленькие дети, люди с иммунодефицитами, люди старшего возраста) рекомендуется проводить дваждыв год (ранней весной и ранней осенью) курсы для укрепления иммунитета.

Гистоплазмоз

МКБ-10

Общие сведения

Гистоплазмоз (болезнь Дарлинга, ретикулоэндотелиальный цитоплазмоз) – грибковое заболевание, вызывающее поражение системы мононуклеарных фагоцитов и протекающее с ограниченными или генерализованными проявлениями. Гистоплазмоз является эндемической инфекцией для западных и южных штатов США, стран Центральной и Южной Америки, Африки; реже встречается в Европе и Азии. Известны единичные эпизоды заболеваемости гистоплазмозом в России, однако не исключены завозные случаи микоза. Мужчины болеют гистоплазмозом в 2 раза чаще женщин, дети вдвое чаще, чем взрослые.

По клиническому течению выделяют гистоплазмоз легких, внелегочной гистоплазмоз (кожи, слизистых оболочек, ЦНС и др. органов) и диссеминированный гистоплазмоз. Течение легочного гистоплазмоза может быть бессимптомным, острым (клинически выраженным) и хроническим. Важным фактором, определяющим тяжесть течения и прогноз гистоплазмоза, является состояние клеточного иммунитета. Тяжелые диссеминированные формы болезни Дарлинга обычно возникают у детей, пожилых людей, ВИЧ-инфицированных, пациентов с лейкемией и лимфомами.

Причины гистоплазмоза

Диморфный гриб Histoplasma capsulatum, являющийся возбудителем гистоплазмоза, может существовать в 2-х формах: тканевой (дрожжевой) и мицелиальной (культуральной). В организме человека встречается тканевая форма микроорганизма, поражающего клетки органов ретикулоэндотелиальной системы (печени, селезенки, лимфоузлов и др.). Культуральная форма гриба развивается вне организма, при температуре ниже 30°С и хорошо растет на питательных средах. Гистоплазмы длительно сохраняются в воде и во влажной почве; быстро гибнут под воздействием дезинфицирующих средств.

Природным резервуаром грибка служит почва, загрязненная пометом и фекалиями инфицированных животных и птиц (летучих мышей, собак, кошек, кур, голубей и др.). Благоприятной средой для развития грибов являются заброшенные строения и колодцы, пещеры, гроты, дупла старых деревьев, кондиционеры и пр. Заражение человека гистоплазмозом происходит воздушно-пылевым путем при вдыхании элементов грибка с частицами пыли, часто при проведении строительно-земляных работ. В группе риска по заболеваемости гистоплазмозом находятся сельские жители, фермеры, рабочие птицеферм, шахтеры, геологи, туристы, спелеологи и др. Передача гистоплазмоза от животных человеку или от человека человеку исключена.

В большинстве случаев входными воротами инфекции служат дыхательные пути. Попав в бронхи и альвеолы, споры гистоплазм превращаются в тканевую форму и обусловливают развитие первичного очага в легких и регионарных лимфатических узлах. В легочной ткани развивается гранулематозный процесс с исходом в некроз, изъязвление или кальциноз, реже – абсцедирование. Острый легочный гистоплазмоз по своему патогенезу похож на первичный туберкулез легких. Попадая в системный кровоток гистоплазмы вызывают сенсибилизацию организма и выработку специфических антител. Иногда патологический процесс этим ограничивается, что соответствует субклинической форме гистоплазмоза. В других случаях гематогенное распространение грибковой инфекции обусловливает развитие диссеминированного гистоплазмоза.

Симптомы гистоплазмоза

В связи с аэрогенным путем инфицирования в клинике гистоплазмоза преобладает легочная форма. Первичные внелегочные формы болезни Дарлинга встречаются редко; обычно поражение кожи, слизистых оболочек, кишечника служат проявлениями диссеминированного гистоплазмоза. Инкубационный период в среднем длится 7-14 суток, иногда меньше или дольше (от 4 до 30 дней).

У 80% инфицированных острый гистоплазмоз легких имеет бессимптомное течение, обнаруживаясь по положительным результатам внутрикожных проб с гистоплазмином, серологических реакций, рентгенологическим изменениям в легких. При легком течении гистоплазмоза самочувствие больных практически не страдает; изредка беспокоит кратковременная лихорадка, катар верхних дыхательных путей, кашель, которые купируются в течение недели. Для тяжелых форм легочного гистоплазмоза типично внезапное начало, высокая лихорадка (до 40-41°С) со значительными суточными изменениями температуры; смена ознобов диффузным потоотделением; сильная головная боль, оссалгии и миалгии. Характерны боли в грудной клетке, кашель с гнойной мокротой, кровохарканье; возможны тошнота, диарея, боли в животе. Лихорадочный период продолжается от 2 до 6 недель, после чего наступает затяжная стадия реконвалесценции, протекающая с субфебрилитетом, астенизацией, снижением трудоспособности.

Хроническая форма гистоплазмоза легких имеет длительное прогрессирующее течение. Характеризуется умеренной лихорадкой, кашлем с мокротой, рентгенологическими изменениями (кавернами, фиброзом, множественными кальцинатами в легочной ткани). Гистоплазмоз нередко сочетается с саркоидозом, туберкулезом, лейкозами, ретикулезами.

При развитии острого диссеминированного гистоплазмоза на фоне лихорадки и выраженной общей интоксикации возникают множественные вторичные очаги грибковой инфекции в различных органах. Поражение кожи и слизистых может проявляться различными высыпаниями (макулопапулезной, геморрагической, фурункулоподобной сыпью, эритемой), язвенным стоматитом и фарингитом, абсцессами подкожной клетчатки, язвами наружных половых органов, трещинами ануса. В числе прочих органных проявлений диссеминированного гистоплазмоза могут встречаться лимфаденопатия, менингоэнцефалит, ретинит, хориоидит, перикардит, инфекционный эндокардит, язвенный колит, гепатоспленомегалия, мезаденит, перитонит. Течение хронического диссеминированного гистоплазмоза более стертое и вялое, однако неизбежно приводящее к полиорганным поражениям.

Диагностика гистоплазмоза

Распознавание гистоплазмоза является непростой задачей для инфекционистов, пульмонологов и других специалистов, к которым могут обращаться пациенты. Диагноз подтверждается выделением Histoplasma capsulatum из мокроты, промывных вод бронхов; при диссеминированной форме – из крови, мочи, кала, содержимого абсцессов, стернального пунктата, цереброспинальной жидкости. В пользу гистоплазмоза свидетельствует получение культуры гриба при посеве этих материалов на питательные среды. Для диагностики гистоплазмоза также используются серологические реакции (РСК, реакция преципитации и латекс агглютинации), биопсия бронха, лимфатических узлов, краев язв с последующим гистологическим исследованием. Высокоспецифичным тестом служит внутрикожная проба с гистоплазмином.

При рентгенографии легких в острой стадии легочного гистоплазмоза обнаруживаются крупно- и среднеочаговые инфильтраты. В дальнейшем на месте инфильтратов образуются очаги фиброза и кальциноза. При подозрении на острый легочный гистоплазмоз исключаются ОРВИ, бактериальная пневмония, атипичная пневмония, орнитоз, лихорадка Ку, микоплазмоз, туберкулез. Хронический гистоплазмоз легких требует дифференциации с легочными формами глубоких микозов (нокардиозом, аспергиллезом, кокцидиоидомикозом, бластомикозом), лимфогранулематозом. Диссеминированные формы микоза следует разграничивать с сепсисом и милиарным туберкулезом.

Лечение, прогноз и профилактика гистоплазмоза

Лицам с бессимптомной или острой локализованной формой гистоплазмоза противогрибковое лечение обычно не проводится. В этих случаях ограничиваются симптоматической терапией и общеукрепляющими мероприятиями. При длительном течении или тяжелых формах гистоплазмоза показано назначение противомикозных препаратов – итраконазола, кетоконазола, амфотерицина В, меглюмина натрия сукцината. Наряду с системным применением антимикотиков, целесообразно проведение лекарственных ингаляций. Дополнительно рекомендуются витамины, антигистаминные препараты, полноценное питание. При развитии осложнений гистоплазмоза может потребоваться хирургическое лечение (пункция перикарда, удаление лимфатических узлов, резекция легких, протезирование клапанов сердца и др.).

Острый гистоплазмоз легких нередко протекает в бессимптомной форме и обычно заканчивается благоприятно для больного. Отдаленными последствиями хронического гистоплазмоза могут являться фиброз легких, артрит, узловатая эритема, увеит, энцефалопатия, судороги, сердечная недостаточность. Диссеминированные формы наибольшую угрозу представляют для детей, пожилых людей, пациентов с ВИЧ-инфекцией. Неспецифическая профилактика гистоплазмоза должна включать обеззараживание почвы, снижение запыленности воздуха, использование респираторов при проведении земляных работ.

| Этапы лечения | Длительность | Время и дозировка приема препарата |