Гистерезис что это такое

Корнеальный гистерезис как предиктор прогрессирования глаукомной оптической нейропатии

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Цель исследования: определить роль корнеального гистерезиса (КГ) как предиктора прогрессирования глаукомной оптиконейропатии (ГОН) при проведении сравнительного анализа морфофункциональных показателей.

Материал и методы: в ретроспективном исследовании было обследовано 128 больных (173 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и первичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ). Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — с отсутствием прогрессирования ГОН, 2-я группа — c прогрессирующей ГОН. Период наблюдения составил 7 лет. В качестве предикторов прогрессирования ГОН наряду с прочими клиническими параметрами исследовались роговично-компенсированное внутриглазное давление (ВГД) и КГ, а также морфофункциональные параметры: периметрические индексы (MD, PSD), толщина слоя нервных волокон (RNFL) и ганглиозного слоя сетчатки (GCC), объем его глобальных (GLV) и фокальных потерь (FLV).

Результаты исследования: в ходе исследования определялась диагностическая значимость параметров как предикторов прогрессирования ГОН — AUC (оценка площади под характеристической ROC-кривой). Было выявлено, что группы статистически достоверно отличались по следующим показателям: КГ (AUC 0,640±0,057, p=0,006), возраст (AUC 0,612±0,051, р=0,006), MD (AUC 0,710±0,066, р=0,001), PSD (AUC 0,681±0,066, р=0,006), RNFL (AUC 0,620±0,041, p=0,007) и FLV (AUC 0,617±0,050, p=0,008).

Выводы: несмотря на то, что большинство исследователей сходится во мнении, что ВГД является ведущим фактором прогрессирования заболевания, в последние годы все чаще звучит тезис о том, что более прогностически важным является КГ. Так, в ходе проведенного исследования исходно низкий уровень КГ (но не исходное ВГД) ассоциировался с прогрессированием ГОН. Другими значимыми факторами оказались возраст больных и степень глаукомного поражения, характеризуемая периметрическими индексами и толщиной слоя нервных волокон сетчатки, а также объемом фокальных потерь ее ганглиозного слоя.

Ключевые слова: корнеальный гистерезиc, предикторы прогрессирования, глаукомная оптиконейропатия.

Для цитирования: Курышева Н.И., Шаталова Е.О., Лепешкина Л.В. Корнеальный гистерезис как предиктор прогрессирования глаукомной оптической нейропатии. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2018;19(4):168-173. DOI: 10.21689/2311-7729-2018-18-4-168-173.

Aim: to determine the role of corneal hysteresis (CH) as the predictors of glaucomatous optic neuropathy (GON) progression in a comparative aspect with morpho-functional parameters.

Patients and Methods: 128 (173 eyes) patients with primary open-angle glaucoma (POAG) and primary angle-closure glaucoma (PACG) were observed in a retrospective study. All patients were divided into two groups: group 1 — with no GON progression, group 2 — with GON progression. The observation period lasted 7 years. Corneal-compensated intraocular pressure (IOP) and CH, as well as morpho-functional parameters: perimetric indexes (MD, PSD), retinal nerve fiber layer (RNFL), ganglion cell complex (GCC), global loss volume (GLV) and focal loss volume (FLV) — were examined as the predictors of GON along with other clinical parameters.

Results: the study determined the diagnostic significance of the parameters as predictors of glaucomatous optic neuropathy progression — AUC (estimation of the area under the characteristic ROC-curve). It was found that the groups statistically significantly differ by the following indicators: corneal hysteresis (AUC 0.640±057, p=0.006), age (AUC 0.612±0.051, p=0.006), MD (AUC 0.710±0.066, p=0.001), PSD (AUC 0.681±0.066, p=0.006), RNFL (AUC 0.620±0.041, p=0.007) and FLV (AUC 0.617±0.050, p=0.008).

Conclusion: despite the fact that most researchers agree that IOP is a leading factor in the progression of the disease, in recent years, a thesis that the corneal hysteresis is more prognostically important is heard more often. Thus, in the course of the study, the initial low level of CH, but not the initial IOP, was associated with the GON progression. Other significant factors were the age of patients and the degree of glaucomatous lesion, characterized by perimetric indexes and the retinal nerve fiber layer, as well as the focal loss volume of its ganglion cell complex.

Key words: corneal hysteresis, predictors of progression, glaucomatous optic neuropathy.

For citation: Kurysheva N.I., Shatalova E.O., Lepeshkina L.V. Corneal hysteresis as a predictor of glaucomatous optic neuropathy progression. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:168–173.

В статье представлены результаты исследования, подтверждающего важную роль корнеального гистерезиса как предиктора прогрессирования глаукомной оптиконейропатии при проведении сравнительного анализа морфофункциональных показателей.

Введение

Материал и методы

Данное исследование носит характер ретроспективного когортного. С целью проведения данной работы из 2 тыс. наблюдаемых в Центре офтальмологии ФМБА больных с первичной глаукомой для данного исследования произвольно было отобрано 128 пациентов (173 глаза): 78 больных (108 глаз) со стабильным течением ГОН (группа 1) и 50 пациентов (65 глаз) с прогрессированием заболевания (группа 2).

Критериями включения в исследование являлись: ПОУГ, ПЗУГ после периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) начальной, умеренной стадий, cфероэквивалент 6,0 дптр., астигматизм >2,0 дптр., низкое качество снимка диска зрительного нерва (ДЗН), менее 5 протоколов периметрии в анамнезе, антиглаукомные операции в анамнезе, хронические системные аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, деменция.

Средний возраст больных составил 68 лет (44–88). Больные с впервые выявленными ПОУГ и ПЗУГ и псевдоэксфолиативной глаукомой (ПЭГ) находились под наблюдением в течение 7 лет.

Диагноз глаукомы был поставлен на основании характерных изменений ДЗН, выявляемых при офтальмоскопии (патологическое отклонение от нормы пропорций неврального ободка, глаукомная экскавация ДЗН, перипапиллярная атрофия, клиновидные дефекты в слое нервных волокон сетчатки, примыкающие к краю ДЗН, геморрагии по краю ДЗН), повышенного офтальмотонуса, выходящих за пределы нормы результатов стандартной автоматизированной периметрии (САП).

Во время данного исследования не проводились измерение флуктуации ВГД, а также определение пиков ВГД в течение суток.

Исследование проведено в соответствии с этическими принципами, заложенными Хельсинкской декларацией и отраженными в правилах качественной клинической практики (GCP) и нормативных требованиях. Протокол исследования утвержден этическим комитетом ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Объем обследования включал в себя измерение

роговично-компенсированного внутриглазного давления, КГ и фактора резистентности роговицы на анализаторе биохимических свойств роговицы ORA (USA). Также всем пациентам выполнялись авторефрактометрия, визометрия, гониоскопия, оптическая когерентная томография (ОКТ — протокол GCC, ONH), включая ОКТ переднего отрезка глаза c определением размеров УПК и исследование ганглиозного слоя сетчатки с определением толщины ганглиозного комплекса (GCC) и его характеристик: объема глобальных (GLV) и фокальных его потерь (FLV) на приборе Optovue, СA, пахиметрия (SP-100, Германия), биометрия (Lenstar LS 900, Haag-Streit Diagnostics, Швейцария). Проводили также стандартную автоматизированную периметрию по программе 24-2 SITA Standard (Humphrey Field Analyzer), исследование ДЗН с его фотографированием (Visucam 500, Германия).

Большое внимание уделялось качеству исследуемых протоколов. Так, исключали протоколы с потерей фиксации более 30%, ложнонегативными ошибками, а также более 15% ложноположительных результатов. Прогрессирование ГОН оценивалось по данным периметрии, а именно по изменению индекса поля зрения (VFI, Visual Field Index), который отражает потенциал поля зрения в процентном выражении [17, 18]. Скорость прогрессирования (ROP, дБ/год) оценивалась по данным GPA (Glaucoma Progression Analysis) методом САП [19], при этом снижение светочувствительности определялось как «возможное» (possible progression) и как «вероятное прогрессирование» (likely progression), а регрессионный анализ осуществлялся на основании имеющихся как минимум двух базовых тестов. В дальнейшем повторные обследования проводились каждые полгода. В общей сложности за весь период наблюдения было выполнено не менее 14 периметрий у каждого пациента.

С целью открытия угла передней камеры пациентам с ПЗУГ первым этапом проводилась ПЛИТ.

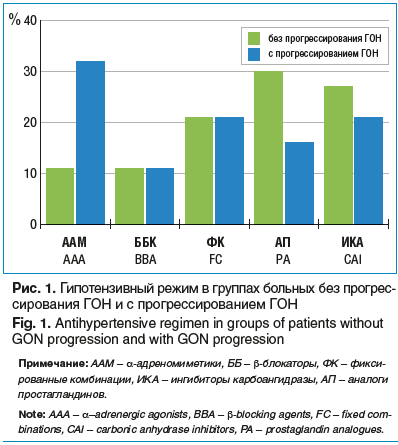

Всем пациентам с гипотензивной целью назначались местные препараты (рис. 1) и/или выполнялась селективная лазерная трабекулопластика. Для оценки влияния вида местной гипотензивной терапии на характер течения ГОН учитывали те группы препаратов, которые назначались в период основного срока наблюдения (более половины) в каждом конкретном случае, в т. ч. в течение последних 3 лет.

Статистическая обработка данных. Для сравнения групп больных не по независимым выборкам, а по полным данным применялись методы, учитывающие корреляцию наблюдений для парных глаз. Применяли обобщение Rosner — Glynn — Lee и критерий ранговых сумм Mann — Whitney — Wilcoxon в случаях кластеризованных наблюдений; обобщение Obuchowski оценки AUC (оценка площади под характеристической ROC-кривой) на случай кластеризованных наблюдений. Для вычисления использовались пакеты clusrank, Exact языка R и программа funcs clustered ROC.R. Cutoff score рассчитывался на основе Youden’s index (MedCalc, версия 11.5.1). Числовые данные представлены как среднее ± SD. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием стандартного пакета программ статистического анализа SPSS 15.0 for Windows. Значения p 1 Курышева Наталия Ивановна — д.м.н., профессор, руководитель консультативно-диагностического отдела; 2 Шаталова Екатерина Олеговна — врач-офтальмолог; 1 Лепешкина Людмила Вячеславовна — врач-офтальмолог. 1 ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. 123098, Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 15. 2 ООО «Клиника Доктора Шаталова». 1426113, Россия, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 10а. Контактная информация: Курышева Наталия Ивановна, e-mail: e-natalia@list.ru. Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья поступила 16.09.2018.

About the authors: 1 Natalia I. Kurysheva — MD, PhD, Professor, Head of the Clinical Diagnostic Department; 2 Ekaterina O. Shatalova — ophthalmologist; 1 Ludmila V. Lepeshkina — ophthalmologist. 1 Burnazyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency. 15, Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation. 2 LLC “Doctor Shatalov Clinic”. 10A, Naberezhnaja str., Orekhovo-Zuyevo, Moscow region, 1426113, Russian Federation. Contact information: Natalia I. Kurysheva, e-mail: e-natalia@list.ru. Financial Disclosure: no author has a financial or property interest in any material or method mentioned. There is no conflict of interests. Received 16.09.2018.

Только для зарегистрированных пользователей

Гистерезис как свойство системы

Для различных физических, химических, экономических и даже социальных явлений свойственен эффект запаздывания реакции. Данное явление возникает в следствии реакции на определенное раздражение, действие или воздействие. Статья даст подробное описание, что такое гистерезис. Опишет самые распространенные его варианты, влияние этого эффекта в электротехнике и электронике.

Определение

Если давать определение простыми словами, то гистерезис как явление — это реакция предмета, поверхности или целой системы на воздействие со стороны некоего раздражителя. Предмет воздействия, как правило, реагирует на раздражитель с запозданием. Также учитывается его актуальное состояние. В результате реакции, предмет может вернуться в свое первоначальное состояние. Обе кривые петли гистерезиса замкнуты и показывают, как ход ответной реакции, так и время замедления.

Петля

Для расчета данного явления, его влияния на определенную систему или предмет используется петля гистерезиса. Она представляет собой график, на который наложена кривая первоначального состояния системы и хода ее ответной реакции на возбуждение.

Эффект гистерезиса может быть различным: иметь как полезные, так и отрицательные свойства. Данное явление учитывается в различных сферах: это может быть физика, экономика и даже социология. В физике гистерезис обязательно учитывается при расчетах различных величин, взаимодействии сил, мощностей и магнитных полей. Самыми распространенными типами гистерезиса являются:

Далее более подробно будет описан каждый тип этого явления.

Упругий

Явление упругого гистерезиса свойственно для различных металлов. Понятным языком это можно объяснить так.

Металлический стержень стоит на опоре одним своим концом. Металл в данный момент находится в спокойном состоянии, при этом обладает собственной деформационной упругостью. На свободный конец стержня приложим определенное давление, например, при помощи пресса. В металле, под воздействием нарастающего давления, начнут проявляться следующие свойства:

Если продолжать увеличивать давление, оно сможет согнуть, сломать или раскрошить стержень. Если прервать процесс воздействия на стержень, это приведет к следующему:

После того как нагрузка будет снята, стержень вернет свои первоначальные характеристики. В зависимости от типа металла, характеристики могут вернуться полностью или частично. Если металл относится к вязкоупругим, его гистерезисная петля будет иметь узкую структуру, по причине неполного возврата металла к первоначальному состоянию

Упругий гистерезис может быть двух видов:

Магнитный

Часто возникающий гистерезис в электротехнике — это магнитный. В этой сфере используются элементы со свойством намагничивания/размагничивания. Различные трансформаторы, катушки индуктивности имеют ферромагнитные сердечники, от материала которых зависит сила магнитного поля элемента. Для изучения влияния различных по свойствам материалов сердечников используются ферромагнитные петли гистерезиса. Также при помощи петли можно изучить нелинейную зависимость внутренних магнитных индукций от внешнего магнитного поля.

При протекании переменного тока через катушку возникает эффект отставания намагничивания. Связано это с тем, что после размыкания цепи (обесточивания), ферромагнитный сердечник не размагничивается полностью, а сохраняет часть намагничивания с ориентацией полюса.

Для изменения полярности сердечника его потребуется перемагнитить заново. Для этого потребуется изменить направленность тока, преодолеть коэрцитивную силу и затратить немного больше энергии. Преодоление коэрцитивной силы и рост энергии приведет к нагреву сердечника. Все эти силы и затраты приводят к эффекту потерь гистерезиса. У подобных ферромагнетиков петля гистерезиса будет более широкой.

Материалы ферромагнетики различают по способности быстрой смены остаточного намагничивания:

Намагничивание сердечников выражается не только в их способности удерживать магнитное поле с определенным полюсом. На такие элементы также влияет направленность вращения полей, которые приводят к сдвигам временных характеристик намагничивания.

Для магнитного гистерезиса также характерно наличие двойной петли. Этот эффект полностью зависит от способности удерживать остаточный магнетизм. Первая наружная петля обозначает максимальный гистерезис, а внутренняя петля является петлей частотного цикла.

Свойства магнитного гистерезиса используются в электротехнике для создания электрических двигателей, коммутационного оборудования, различных магнитных реле.

Сегнетоэлектрический

У диэлектрических материалов нет свободных зарядов. Их электроны привязаны к атомам и неспособны к перемещению. При воздействии на диэлектрик сильного магнитного поля, его заряды поляризуются и изменяют ориентацию на противоположную. Чем выше поле, тем выше вектор поляризации. Он растет нелинейно. У диэлектрика есть порог поляризации, при достижении которого возникает диэлектрический или сегнетоэлектрический гистерезис.

На величину поляризации часто влияет повышение температуры диэлектрика. При достижении определенной температуры (зависит от свойств материала) начинается самопроизвольная и неконтролируемая поляризация, которая не зависит от внешних электрических полей.

Электрический

В электронике используется такое понятие как электрический гистерезис. Для этой сферы данное явление имеет полезное и вредное свойство.

Полезный гистерезис

Гистерезис в электронике используется при создании электронных термостатов. Такие устройства работают по принципу включения или отключения при достижении определенного условия. Например, если разница установлена на 2 градуса, а температурный режим на 20 градусов, то терморегулятор включится при достижении 18 градусов, а отключится когда температура станет 22 градуса. Такой подход помогает значительно снизить расход электрической энергии при постоянной работе обогревателя.

Также этот эффект применяется при работе триггеров. Гистерезис помогает осуществлять точное включение без влияния помех, перепадов напряжения или магнитных полей.

Это явление способно проявляться на биметаллических пластинах. Такие элементы способны терять и восполнять упругость своей структуры при смене температуры. При нагреве материала возникает тепловое расширение, которое изменяет механическое напряжение всей структуры. В результате контакт размыкается. После остывания, структура пластины принимает исходный размер, возвращает первоначальное свое механическое напряжение и замыкает контакт. Такие терморегуляторы часто устанавливаются в нагревательных приборах (печи, утюги, чайники). Момент между нагреванием и остыванием называется температурным зазором. Он устанавливается только в зависимости от способности вещества расширяться и сужаться при определенной температуре.

Погрешность

В электронике гистерезис может и навредить работе некоторых приборов. Такой эффект называется погрешность (ошибка) гистерезиса. Часто такой эффект можно наблюдать у датчика движения. Например, при движении объекта из точки А к точке Б датчик срабатывает в течение 1 секунды. А при движении в обратном направлении с сохранением траектории, датчик включается с замедлением 2 секунды. Причина этого явления кроется в разности выходных сигналов для входных сигналов, которые отличаются величиной при убывании и возрастании. При перемещении из точки А к точке Б величина входящего сигнала имеет разницу 30 МБ от величины того же сигнала при перемещении в обратном направлении. При учете чувствительности датчика 15 МБ/мм, гистерезис составит 3 мм. Разница величины сигнала зависит от изменения температуры воздуха, внешних помех, эффекта трения или дребезга контактов.

Заключение

Гистерезис — это важное физическое явление. Его можно использовать для повышения характеристик различных проводников, ферромагнитных сердечников, конструирования более совершенных электрических элементов. Для электроприводов, трансформаторов и дросселей такой эффект будет вреден. Приходится искать материалы с меньшей зависимостью от сторонних воздействий. В электронике гистерезис только полезен. С его помощью осуществляется автоматический контроль различных процессов.

Видео по теме

ГИСТЕРЕЗИС

Полезное

Смотреть что такое «ГИСТЕРЕЗИС» в других словарях:

ГИСТЕРЕЗИС — (от греч. hysteresis отставание) запаздывание изменения физической величины, характеризующей состояние вещества (намагниченности М ферромагнетика, поляризации P сегнетоэлектрика и т. п.), от изменения другой физической величины, определяющей… … Большой Энциклопедический словарь

гистерезис — сдвиг, отставание Словарь русских синонимов. гистерезис сущ., кол во синонимов: 2 • отставание (10) • … Словарь синонимов

ГИСТЕРЕЗИС — ГИСТЕРЕЗИС, явление, характерное для упругих тел; заключается в том, что ДЕФОРМАЦИЯ тела при увеличении НАПРЯЖЕНИЯ меньше, чем при его уменьшении из за задержки эффекта деформации. Когда механическое напряжение удалено полностью, остается… … Научно-технический энциклопедический словарь

Гистерезис — (от греческого hysteresis отставание, запаздывание) 1) Г. в аэродинамике неоднозначность структуры поля течения и, следовательно, аэродинамических характеристик обтекаемого тела при одних и тех же значениях кинематических параметров, но при… … Энциклопедия техники

ГИСТЕРЕЗИС — (hysteresis) Зависимость равновесного (equilibrium) состояния системы от того, как осуществляется приспособление (корректировка) в процессе динамики. Подобный подход подрывает традиционное различие между сравнительной статикой и динамикой.… … Экономический словарь

Гистерезис — в экономике предположение о том, что современный уровень экономической переменной зависит от ее прошлого уровня. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

ГИСТЕРЕЗИС — (от греч. hysteros более поздний), название, даваемое ряду явлений, объединяемых тем общим свойством, что определенная величина является зависимой от предшествующего состояния исследуемой системы. Г. магнитный. Если поместить железный стержень… … Большая медицинская энциклопедия

гистерезис — Запаздывание изменения физ. величины, хар ризующей состояние вещ ва, по отношению к изменению внешних условий (др. физ. величины); изображается в виде петли гистерезиса. [http://metaltrade.ru/abc/a.htm] Тематики металлургия в целом EN hysteresis … Справочник технического переводчика

Гистерезис — – (от греч. hysteresis – запаздывание) – различная реакция физ. тела на некоторые внешние воздействия в зависимости от того, подвергалось ли это тело ранее тем же воздействиям или подвергается им впервые. Г. объясняется… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Гистерезис — Рис. 1. Петля гистерезиса. Подобная зависимость величин характерна для всех видов гистерезиса Гистерезис (греч … Википедия

Что такое гистерезис в электротехнике и электронике?

Некоторые физические и другие системы с запаздыванием отвечают на различные воздействия, приложенные к ним. При этом отклик на воздействие во многом зависит от текущего состояния системы и определяется предысторией настоящего состояния. Для описания таких явлений применяется термин – гистерезис, что в переводе с греческого означает отставание.

Что такое гистерезис?

Говоря простым и понятным языком – гистерезис это ответная, запоздалая реакция некой системы на определённый раздражитель (воздействие). При устранении причины, вызвавшей ответную реакцию системы, либо в результате противоположного действия, она полностью или частично возвращается к первоначальному состоянию. Причём для такого явления характерно то, что поведение системы между крайними состояниями не одинаково. То есть: характеристики перехода от первоначального состояния и обратно – сильно отличаются.

Явление гистерезиса наблюдается:

Гистерезис может иметь как полезное, так и пагубное влияние на происходящие процессы. Это отчётливо просматривается в электротехнике и электронике, о чём речь пойдёт ниже.

Динамический гистерезис

Рассмотрим явление запаздывания ответной реакции во времени на примере механической деформации. Предположим у нас есть металлический стержень, обладающий упругой деформацией. Приложим к одному концу стержня силу, направленную в сторону другого конца, который покоится на опоре. Например, поставим стержень под пресс.

По мере возрастания давления, тело будет сжиматься. В зависимости от механических характеристик металла, реакция стержня на приложенную силу (напряжение) будет проявляться по-разному: вначале сила упругости постепенно будет возрастать, потом она резко устремится к пороговому значению. Достигнув порогового значения, сила упругого напряжения уже не сможет противодействовать возрастающему нагружению.

Если увеличивать силу давления, то в стержне произойдут необратимые изменения – он, либо изменит свою форму, либо разрушится. Но мы не будем доводить наш эксперимент до такого состояния. Начнём уменьшать силу давления. Реакция напряжения при этом будет меняться зеркально: вначале резко понизится, потом постепенно будет стремиться к нулю, по мере разгрузки.

Отставание процесса развития деформации во времени, под действием приложенного механического напряжения вследствие упругого гистерезиса описывается динамической петлей (см. рис. 2). Явление обусловлено особенностями перемещений дислокаций микрочастиц вещества.

Различают упругий гистерезис двух видов:

Причиной динамического гистерезиса являются также силы термоупругости и магнитоупругости.

Петля гистерезиса

Кривая, характеризующая ход зависимости ответной реакции системы от приложенного воздействия называется петлёй гистерезиса (показана на рис. 1).

Все петли, характеризующие циклический гистерезис, состоят из одной или нескольких замкнутых линий различной формы. Если после завершения цикла система не возвращается в первоначальное состояние, (например, при вязкоупругой деформации), то динамическая петля имеет вид кривой, показанной на рисунке 2.

Анализ гистерезисных петель позволяет очень точно определить поведение системы в результате внешнего воздействия на неё.

Гистерезис в электротехнике

Важными характеристиками сердечников электромагнитов и других электрических машин являются параметры намагничивания ферромагнитных материалов, из которых они изготавливаются. Исследовать эти материалы помогают петли ферромагнетиков. В данном случае прослеживается нелинейная зависимость внутренней магнитной индукции от величины внешних магнитных полей.

На процесс намагничивания (перемагничивания) влияет предыдущее состояние ферромагнетика. Кроме того, кривая намагничивания зависит от типа ферромагнитного образца, из которого состоит сердечник.

Если по катушке с сердечником циркулирует переменный ток, то намагничивания образца приводит к отставанию намагничивания. В результате намагничивания сердечника происходит сдвиг фаз в цепи с индуктивной нагрузкой. Ширина петли гистерезиса при этом зависит от гистерезисных свойств ферромагнетиков, применяемых в сердечнике.

Это объясняется тем, что при изменении полярности тока, ферромагнетик какое-то время сохраняет приобретённую ориентацию полюсов. Для переориентации этих полюсов требуется время и дополнительная энергия, которая израсходуется на нагревание вещества, что приводит к гистерезисным потерям. По величине потерь материалы подразделяются на магнитомягкие и магнитотвёрдые (см. рис. 3).

Магнитный гистерезис в ферромагнетиках отображает зависимость вектора намагничивания от напряженности электрического поля (см. Рис. 3). Но не только изменение поля по знаку вызывает гистерезис. Вращение поля или (что, то же самое) магнитного образца, также сдвигает временные характеристики намагничивания.

Обратите внимание, что на рисунке изображены двойные петли. Такие петли характерны для магнитного гистерезиса.

В однодоменных ферромагнетиках, которые состоят из очень маленьких частиц, образование доменов не поддерживается (не выгодно с точки зрения энергетических затрат). В таких образцах могут происходить только процессы магнитного вращения.

В электротехнике гистерезисные свойства используются довольно часто:

Явления диэлектрического гистерезиса

У диэлектриков отсутствуют свободные заряды. Электроны тесно связаны со своими атомами и не могут перемещаться. Другими словами, у диэлектриков спонтанная поляризация. Такие вещества называются сегнетоэлектриками.

Однако под действием электрического поля заряды в диэлектриках поляризуются, то есть изменяют ориентацию в противоположные стороны. С увеличением напряжённости поля абсолютная величина вектора поляризации возрастает по нелинейному принципу. В определённый момент поляризация достигает насыщённости, что вызывает эффект диэлектрического гистерезиса.

На изменение поляризации уходит часть энергии, в виде диэлектрических потерь.

Гистерезис в электронике

При срабатывании различных пороговых элементов, часто применяемых в электронных устройствах, требуется задержка во времени. Например, гистерезис используется в компаратороах или триггерах Шмидта с целью стабилизации работы устройств, которые могут срабатывать в результате помех или случайных всплесков напряжения. Задержка по времени исключает случайные отключения электронных узлов.

На таком принципе работает электронный термостат. При достижении заданного уровня температуры устройство срабатывает. Если бы не было эффекта задерживания, частота срабатываний оказалась бы неоправданно высокой. Изменение температуры на доли градуса приводило бы к отключению термостата.

На практике часто разница в несколько градусов не имеет особого значения. Используя устройства, обладающего тепловым гистерезисом, позволяет оптимизировать процесс поддержания рабочей температуры.