Гипцнс что такое у грудничков

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС)

Что такое ППЦНС?

Само словосочетание перинатальный период говорит о том, что перинатальное поражение ЦНС развивается у еще не родившегося или только появившегося на свет ребенка.

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС) — это не один, а несколько диагнозов, которые подразумевают нарушение функций работы в головном мозге новорожденного ребенка и могут привести к стойким неврологическим последствиям в более старшем возрасте (например, ДЦП, ЗПРР).

Весь перинатальный период условно делится на три этапа:

– с 28 недели и до момента родов длится антенательный период;

– сам процесс родов называется интранатальным периодом;

– неонатальный период это промежуток времени с момента рождения до 7 дня жизни включительно.

В современной медицине нет точного названия заболевания при поражении ЦНС плода, есть только сборное, его называют ППЦНС или же перинатальная энцефалопатия. Перинатальное поражение ЦНС у новорожденных, проявляется нарушениями в работе двигательного аппарата, нарушением речи и психики.

С развитием медицины, перестали данный диагноз употреблять для детей старше одного месяца. По истечении месяца врач должен поставить точный диагноз ребенку. Именно в этот период невролог с точностью определяет, насколько сильно повреждена нервная система. Назначает лечение и следит за тем, чтобы оно было подобрано правильно.

Каковы причины и факторы риска ППЦНС?

Причины, по которым может развиться перинатальное поражение центральной нервной системы достаточно разнообразны, среди самых популярных:

– соматическое заболевание матери, которое сопровождается хронической интоксикацией;

– наличие острых инфекционных заболеваний или хронических очагов инфекции, в то время когда будущая мать вынашивала ребенка;

– в случае, если у женщины нарушен процесс питания, или же она не созрела для беременности и родов;

– нарушение маточно-плачцентарного кровотока во время беременности;

– изменения в обмене веществ также влечет за собой расстройство нервной системы у будущего ребенка (повышение уровня биллирубина, неонатальная желтуха);

– в случае сильного токсикоза, как на ранней стадии, так и на поздней, или появление иных проблем с вынашиванием ребенка;

– окружающая среда выступает немаловажным фактором в развитии заболевания;

– появление патологии во время родов — это может быть слабая родовая деятельность, ускоренные роды;

– если ребенок рождается недоношенным, то и его организм не развит полностью, поэтому на данном фоне может появиться нарушение в работе ЦНС;

– наибольшему риску развития поражений ЦНС подвержены малыши, у которых присутствует наследственный фактор.

Все остальные причины возникновения ППЦНС ситуативные и в большей степени предугадать их появление просто нельзя.

Выделяют несколько путей развития перинатального поражения ЦНС у новорожденных детей в зависимости от причины и последующей симптоматики, анализ которых позволяет поставить первоначальный диагноз:

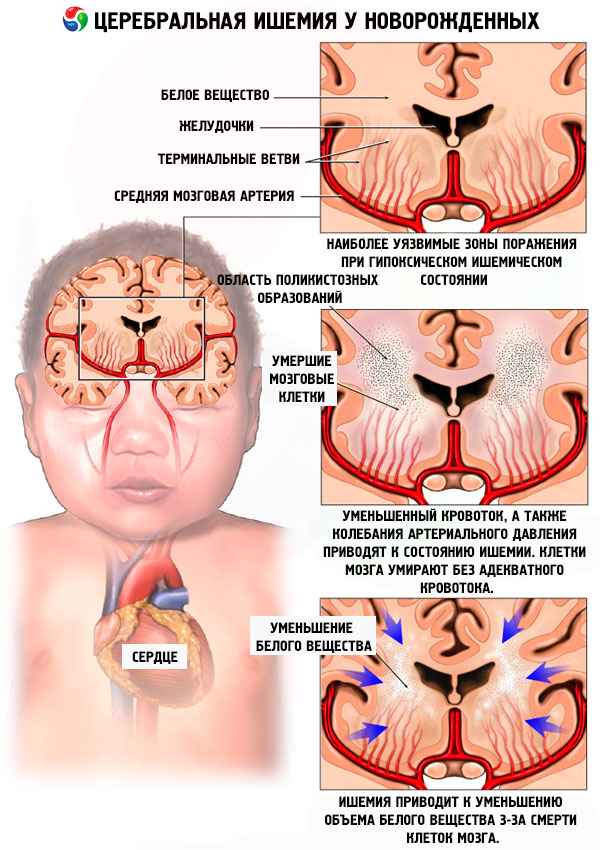

– Если четко зафиксирован недостаток кислорода, во время нахождения малыша внутри организма матери (гипоксия), то диагностируют гипоксическое поражение ЦНС.

– Во время родов у младенца может быть повреждена тканевая структура (это может быть как головной мозг, так и спинной). В этом случае, уже идет речь о травматическом поражении ЦНС, в результате чего появляются изменения в работе головного мозга.

– В случае нарушения обмена веществ могут появиться метаболические и токсико-метаболические поражения. Это может быть связано с употреблением во время беременности алкоголя, лекарственных препаратов, никотина.

– Изменения в ЦНС при наличии инфекционных заболеваний перинатального периода.

Какие бывают разновидности синдромов ППЦНС?

ППЦНС условно делится на несколько периодов, в зависимости от того, на какой стадии было выявлено нарушение и как оно проявилось.

– Острый период длится от 7 до 10 дней, крайне редко, но он может растянуться и до месяца.

– Период, в которым происходит восстановление (восстановительный период), может длиться до 6 мес. Если организм ребенка восстанавливается медленно, то данный период может занять до 2 лет.

Детские неврологи выделяют следующие разновидности перинатальных поражений ЦНС в зависимости от сопутствующих симптомов и синдромом:

– Нарушение мышечного тонуса. Этот синдром диагностируется согласно отклонениям от нормы в зависимости от возраста грудного ребенка. В начальный период времени жизни ребенка, достаточно сложно диагностировать данный синдром, так как помимо этого встречается физиологический гипертонус (физиологическая скованность мышц новорожденного).

– Синдром угнетения нервной системы. Такой синдром по своим характеристикам противоположен предыдущему. Его диагностируют у детей, которые в первые месяцы своей жизни не активны, они много спят, у них понижен тонус, они не могут удерживать голову, плохо цепляются своими ручками.

– Неблагоприятный прогноз для ребенка, если развился синдром внутричерепной гипертензии. Основными его признаками являются повышенная возбудимость и нервозность, при этом начинает набухать и уплотняться родничок. Появляются частые срыгивания. При осмотре невролог замечает избыточный рост окружности головы, возможно расхождение швов черепа, симптом Грефе (симптом «заходящего солнца»).

– Одним из наиболее опасных и тяжелых состояний при ППЦНС является судорожный синдром, именно он является одним из наиболее серьезных проявлений при перинатальном поражении ЦНС.

Кроме того, любая внимательная мама может заметить отклонения в состоянии здоровья у своего ребенка намного быстрее, чем врач невролог, хотя бы потому, что она наблюдает за ним круглосуточно и не один день.

В любом случае, малыш, живя первый год с любыми (даже минимальными, но не проходящими) отклонениями в состоянии здоровья требует неоднократных консультаций у специалистов медицинского центра, включение его в программу диспансеризации (т.е. пристального наблюдения неврологом и при необходимости — дополнительного обследования, такого как УЗИ головного мозга, электроэнцефалография, исследование крови для определения компенсаторного потенциала нервной системы и т.д.). На основании полученных заключений специалистами центра разрабатывается план развития такого ребенка, подбирается индивидуальная схема профилактических прививок, введения прикормов в рацион питания, а также проведения лечебных мероприятий при необходимости.

Какие симптомы и диагностические критерии у ППЦНС?

– Не каждая мама, которая не имеет медицинского образования, сможет на первый взгляд отличить и определить, что у ее ребенка перинатальное поражение ЦНС. Но, неврологи с точностью определяют заболевание по появлению симптомов, которые не свойственны другим нарушениям.

– при осмотре малыша может быть обнаружен гипертонус или гипотонус мышц;

– ребенок чрезмерно беспокоен, тревожен и возбужден;

– возникновение дрожания в области подбородка и конечностей (тремор);

– при осмотре с молоточком заметно нарушение рефлекторной сферы;

– появление неустойчивого стула;

– меняется частота сердечных сокращений; появление неровностей на коже ребенка.

Как правило, после года данные симптомы пропадают, но затем появляются с новой силой, поэтому запускать данную ситуацию просто нельзя. Одним из наиболее опасных проявлений и последствий ППЦНС при отсутствии реакции на симптоматику является приостановка развития психики ребенка. Не развивается речевой аппарат, наблюдается задержка развития моторики. Также одним из проявлений заболевания может стать церебрастенический синдром.

Как лечат ППЦНС?

Для восстановления основных функций ЦНС, а также для снижения проявления неврологических симптомов малышу назначаются целый комплекс лечебных препаратов. В лечении могут применяться, например, ноотропные препараты, которые смогут восстановить трофические процессы в работе головного мозга — пирацетам, церебролизин, кортексин, пантокальцин, солкосерил и многие другие. Для того чтобы простимулировать общую реактивность новорожденному ребенку проводят курс лечебного массажа, специальной гимнастики, а при необходимости комплекс физиотерапевтических процедур (напрмер, электрофорез и микротоки).

В случае, если родители обнаружили хотя бы один из признаков поражений ЦНС необходимо срочно обратиться к врачу. Не стоит забывать о том, что развитие каждого ребенка процесс индивидуальный. Такие индивидуальные особенности новорожденного ребенка в каждом конкретном случае играют немаловажную роль в процессе восстановления функций высшей нервной деятельности.

В чем опасность и последствия ППЦНС?

Среди специалистов бытует мнение о том, что в случае, если была поражена центральная нервная система плода, то полностью восстановлена она быть не может. Но неврологи-практики утверждают обратное. Они говорят о том, что если правильно и своевременно лечить заболевание, то можно добиться частичного или полного восстановления функций нервной системы. Но даже несмотря на такой оптимистический прогноз, если смотреть на все возможные заболевания ребенка, связанные с нервной системой, то к инвалидности приводит 50 % от их общего количества, при этом около 80 % от него отведено на перинатальное поражение центральной нервной системы.

Перинатальные поражения центральной нервной системы

Что такое перинатальные поражения центральной нервной системы?

Перинатальные поражения центральной нервной системы (ЦНС) — это общий термин, обозначающий страдания нервной системы у новорождённых детей, вызванные различными причинами.

Как часто встречаются перинатальные поражения центральной нервной системы?

От 5 до 55% детей первого года жизни получают такой диагноз, поскольку в это число иногда включают детей с лёгкими преходящими нарушениями со стороны нервной системы. Тяжёлые формы перинатальных поражений ЦНС наблюдаются у 1,5–10% доношенных и у 60–70% недоношенных детей.

Почему возникают перинатальные поражения центральной нервной системы?

Основная причина перинатального поражения ЦНС у плода и новорождённого — гипоксия (кислородная недостаточность), возникающая под влиянием различных факторов. Неблагоприятные условия для развития плода в утробе матери могут быть заложены задолго до наступления беременности вследствие различных заболеваний у девочки-подростка, будущей матери. Инфекционные и неинфекционные заболевания, гормональные нарушения, вредные привычки, производственные вредности во время беременности вызывают усиление гипоксии будущего ребёнка. Предшествующие аборты приводят к нарушению кровотока между матерью и плодом и, следовательно, к внутриутробной гипоксии. Важную роль в развитии перинатальных поражений ЦНС играют инфекции, передающиеся половым путём (хламидиоз, герпес, сифилис). Причиной острой асфиксии в родах могут быть различные нарушения нормального течения родов, стремительные или затяжные роды, неправильное положение петель пуповины. Механическая травма ребёнка реже приводит к перинатальному повреждению ЦНС (особенно головного мозга). Риск травматизации ребёнка и острой асфиксии повышается, если роды проходят вне медицинского учреждения, в том числе при родах в воде. У недоношенных детей в связи с их незрелостью перинатальное поражение ЦНС наблюдают чаще.

Опасны ли перинатальные поражения центральной нервной системы?

Тяжёлые перинатальные поражения мозга (в том числе внутричерепные кровоизлияния, тяжёлая ишемия мозга) представляют реальную угрозу для жизни и здоровья ребёнка, даже при своевременно оказанной высококвалифицированной медицинской помощи в условиях перинатального центра. Среднетяжёлые и лёгкие формы поражения мозга непосредственной угрозы для жизни не представляют, но они могут быть причиной нарушений психики и развития двигательной активности у ребёнка.

Как проявляются перинатальные поражения центральной нервной системы?

Особенности нарушений при перинатальном поражении ЦНС зависят от характера поражения мозга (кровоизлияние в различные структуры мозга, ишемия, инфекционные поражения), их тяжести, степени зрелости ребёнка, стадии заболевания.

Например, у недоношенных детей при тяжёлых поражениях мозга преобладает общее глубокое угнетение с нарушением дыхания, иногда с кратковременными судорогами. У доношенных новорождённых возможно как угнетение, так и повышенная возбудимость (двигательное беспокойство, раздражённый крик), продолжительные судороги. К концу первого месяца жизни ребёнка вялость, апатичность могут сменяться повышенной возбудимостью, нарастает мышечный тонус (мышцы слишком напряжены), формируется неправильное положение конечностей (косолапость и др.). Кроме того, возможно развитие внутренней или наружной водянки головного мозга (гидроцефалии). Проявления травмы спинного мозга зависят от местонахождения и распространённости поражения. Например, при поражении шейного отдела спинного мозга или нервных сплетений возникает «акушерский паралич» — отвисание или малоподвижность руки на поражённой стороне.

При среднетяжёлых поражениях мозга могут преобладать вегетативно-висцеральные проявления: упорные срыгивания, задержка или учащение стула, вздутие живота, расстройства терморегуляции (реакции организма на тепло и холод), бледность и мраморность кожи, лабильность сердечно-сосудистой и дыхательной систем и т.д.

У детей с тяжёлым перинатальным поражением ЦНС уже с конца первого месяца жизни отмечают задержку развития психики и движений: реакция на общение вялая, монотонный крик (эмоционально не окрашенный). Возможно раннее (в 3–4 мес) формирование стойких двигательных нарушений по типу детского церебрального паралича.

Следует отметить, что среднетяжёлые (а иногда и тяжёлые) поражения ЦНС могут протекать бессимптомно и проявляться на 2–3-м месяце жизни. Родителей должны насторожить недостаточная двигательная активность или её избыток, приступы беспричинного беспокойства, отсутствие чёткой реакции на звуки и зрительные раздражители у доношенного ребёнка старше 2 нед, а также стойкое (привычное) положение туловища с поворотом на одну сторону, перекрещивание ножек в вертикальном положении, опора «на цыпочки», стойкое запрокидывание головы, выбухание или пульсация родничка, расхождение черепных швов, привычное косоглазие или закатывание глаз (симптом «заходящего солнца»).

Как диагностируют перинатальное поражение центральной нервной системы?

Диагноз основывается на данных врачебного осмотра, анамнестических данных и подтверждается инструментальными исследованиями. Большое значение имеет ультразвуковое исследование (УЗИ) мозга с оценкой состояния его сосудов (допплерографией). При необходимости используют рентгенологическое исследование черепа, позвоночника, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Какие методы лечения и профилактики перинатального поражения центральной нервной системы существуют?

В остром периоде тяжёлых перинатальных поражений мозга лечение проводят в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых. В первую очередь устраняют нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой системы и нарушения обмена веществ, ликвидируют судороги (при необходимости проводят искусственную вентиляцию лёгких, внутривенные вливания, парентеральное питание). Далее новорождённых переводят в специальное отделение, где продолжают индивидуальное лечение в зависимости от характера и тяжести поражения мозга: применяют противосудорожные препараты, при развивающейся гидроцефалии — дегидратационные, а также средства, стимулирующие рост капилляров и улучшающие питание повреждённых тканей мозга. Эти же препараты по назначению невролога можно применять на протяжении первого года жизни повторными курсами. При среднетяжёлых и особенно лёгких поражениях ЦНС используют в основном нелекарственную терапию.

В восстановительном периоде (с конца первого года жизни) решающее значение имеют нелекарственные методы реабилитации: лечебный массаж и гимнастика, упражнения в воде, физиотерапия, педагогические методики музыкотерапии (оздоровление и лечение организма с помощью музыки).

Профилактика перинатальных поражений мозга может быть первичной и вторичной

Первичная профилактика подразумевает укрепление здоровья подростков (будущих родителей), плановое наблюдение за беременными женщинами, чтобы как можно раньше выявить нарушения течении беременности, грамотное родовспоможение (в том числе плановое кесарево сечение при высоком риске родового травматизма).

Вторичная профилактика – это предотвращение неблагоприятных для ребёнка последствий перинатальной патологии, проведение комплексного лечения и эффективное восстановление его здоровья.

Заведующая нейроортопедическим отделением Семейной Клиники «ТАНАР» Усманова Гульфия Тяфиковна

Гипоксические поражения ЦНС

Гипоксические поражения ЦНС

I. А) P 91.0 Церебральная ишемия (гипоксически- ишемическая энцефалопатия, перинатальное гипоксическое поражение мозга)

Церебральная ишемия I-й степени (легкая)

а) Интранатальная гипоксия, легкая асфиксия при рождении;

в) Умеренные гипоксемия, гиперкарбия, ацидоз;

Р 91.0 «Церебральная ишемия I степени» или «Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС I степени»

Церебральная ишемия II-й степени (средней тяжести)

а) Факторы, свидетельствующие о внутриутробной гипоксии плода; асфиксия средней тяжести при рождении; экстрацеребральные причины церебральной гипоксии, возникшие постнатально;

б) Угнетение ЦНС, возбуждение или смена фаз церебральной активности (длительностью более 7 дней);

Внутричерепная гипертензия (транзиторная, чаще у доношенных);

в) Нарушения метаболизма (гипоксемия, гиперкарбия, ацидоз более выражены и стойкие)

Р 91.0 «Церебральная ишемия II степени» или «Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС II степени».

В случаях диагностики конкретных структурных изменений мозга выставляется дополнительный шифр (например Р 91.2 церебральная лейкомаляция новорожденного).

Церебральная ишемия III й степени (тяжелая)

а) Факторы приводящие к внутриутробной гипоксии плода и/или тяжелой перинатальной асфиксии; экстрацеребральные причины стойкой гипоксии мозга (ВПС, тяжелые формы СДР, гиповолемический шок и др.);

(в первые 12 часов жизни глубокое угнетение или кома, в период с 12-24 кратковременное нарастание уровня бодрствования, с 24-72 часов- нарастание угнетения или кома

в) Стойкие метаболические нарушения.

Р 91.0 «Церебральная ишемия III степени» или «Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС III степени».

В случаях диагностики конкретных структурных изменений мозга выставляется дополнительный шифр (см. приложение).

I. Б) Р 52 ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ

Р 52.0 Внутрижелудочковое кровоизлияние I степени (субэпендимальное)

б) Развивается преимущественно у недоношенных или незрелых новорожденныхю Течение: бессимтомное, отсутствие специфических неврологических нарушений

в) Транзиторные метаболические нарушения

Р 52.1 Внутрижелудочковое кровоизлияние II степени

Развивается преимущественно у недоношенных (в 35-65%).

а) Факторы свидетельствующие о внутриутробной гипоксии плода и/или асфиксия средней тяжести при рождении. Дефекты при оказании первичной реанимационной помощи, артериальная гипертензия или флюктуация системного АД вследствие СДР, ятрогенных факторов (неадекватные режимы ИВЛ, быстрое введение больших объемов или гиперосмомолярных растворов, функционирующие фетальные коммуникации, пневмоторакс и др.). Коагулопатии.

б) Встречаются 2 основных варианта течения: постепенное (волнообразное) и катастрофическое.

Р 52.2 Внутрижелудочковое кровоизлияние III степени

(субэпендимальное + интравентрикулярное+ перивентрикулярное)

Среди всех вариантов ВЖК на их долю приходится от 12 до 17%.

б) Наиболее часто наблюдается у недоношенных с экстремально низкой массой тела.

в) Тяжелые, трудно поддающиеся коррекции, нарушения метаболизма (гипоксемия, гиперкарбия, ацидоз, электролитные нарушения), ДВС- синдром.

Прогрессирующее падение системного АД и нарушения сердечного ритма. Критическое падение гематокрита и уровня гемоглобина

Диагностическая люмбальная пункция проводится по строгим показаниям и крайне осторожно, вследствие высокого риска вклинения ствола головного мозга в большое затылочное отверстие.

Снижение диастолической скорости кровотока, снижение индекса резистентности.

Р 52. 5 Первичное субарахноидальное кровоизлияние (нетравматическое)

а) Интранатальная гипоксия, асфиксия при рождении. Малый срок гестации, незрелость. Коагулопатии.

б) Варианты клинического течения:

в) Метаболические нарушения не типичны

Р 52.4 Кровоизлияние в вещество головного мозга (нетравматическое)

Р 52.6 кровоизлияние в мозжечок и заднюю черепную ямку

а) Внутриутробная гипоксия плода, тяжелая или средней тяжести асфиксия при рождении. Коагулопатии. Недоношенность. Сосудистые мальформации.

б) Клиническая картина зависит от локализации и объема геморрагического инфаркта.

в) Тяжелые, метаболические нарушения, трудно корригируемые (гипоксемия, гиперкарбия, ацидоз, ДВС- синдром) обычно сопутствуют массивным гематомам. Прогрессирующее повышение системного АД, в последующем сменяется его падением. Нарушения сердечного ритма. Снижение гематокрита и уровня гемоглобина коррелирует с объемом кровотечения.

I. В) Сочетанные ишемические и геморрагические

поражения ЦНС (нетравматические)

Встречаются значительно чаще,

чем все рассмотренные выше изолированные формы повреждений ЦНС

(возникают преимущественно у недоношенных)

а) Внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении. Недоношенные с малой массой тела (1000-1500 г). Дефекты при оказании первичной реанимационной помощи, артериальная гипотензия, гипертензия или флюктуация системного АД. Коагулопатии, ДВС-синдром.

Б) Клиническая картина зависит от ведущего типа повреждения ЦНС (ишемии или кровоизлияния), его тяжести и локализации. Отмечается значительная вариабельность неврологической симптоматики и ее динамики. Данные виды повреждений являются наиболее тяжелыми.

в) Трудно поддающиеся коррекции, нарушения метаболизма.

«Сочетанное (нетравматическое) ишемически-геморрагическое поражение ЦНС.»

В случаях диагностики конкретных структурных изменений мозга выставляются комбинации шифров, соответствующих ишемическим и геморрагическим внутричерепным повреждениям (см. приложение).

Травматические повреждения нервной системы.

II. А) P 10 Внутричерепная родовая травма

(Разрыв внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы)

Р 10.8 Эпидуральное кровоизлияние

(встречается преимущественно у доношенных,

с частотой около 2% среди всех внутричерепных кровоизлияний).

а) Аномалии родов: несоответствие родовых путей размерам головки плода, аномалии предлежания, инструментальное родоразрешение.

б) Быстро нарастающая внутричерепная гипертензия в первые часы жизни;

в) Нарушения метаболизма при изолированной эпидуральной гематомы не типичны.

Р 10.0 Субдуральное супратенториальное кровоизлияние

(Истинная распространенность не известна, чаще у доношенных

свыше 4000 г. и переношенных, в 40% случаев двусторонние, )

а) См. раздел «Эпидуральное кровоизлияние»

б) Встречаются следующие варианты клинических проявлений:

в) Нарушения метаболизма при изолированной субдуральной гематоме конвекситальной локализации не типичны.

Р 10.4 Субдуральное субтенториальное (инфратенториальное) кровоизлияние

(Встречаются редко, чаще у доношенных массой

свыше 4000 г. и переношенных)

а) Аномалии родов: (несоответствие родовых путей размерам головки плода, ригидные родовые пути и др.), патологические варианты предлежания плода (чаще ягодичное), инструментальное родоразрешение.

б) Варианты течения:

в) Трудно поддающиеся коррекции, нарушения метаболизма. Прогрессирующие снижение АД, брадиаритмия, анемия.

Р 10.2 Внутрижелудочковое кровоизлияние травматические

(встречаются редко, преимущественно у доношенных)

а) Затяжные роды, особенно в сочетании с перинатальной гипоксией, быстрая ротация головки, форсированное извлечение плода. Коагулопатии.

в) Специфических метаболических нарушений не имеется.

P 10.1 Паренхиматозное кровоизлияние (геморрагический инфаркт)

(Встречаются редко, чаще у доношенных массой

свыше 4000 г. и переношенных)

б) Клиническая картина зависит от локализации и объема кровоизлияния.

в) Метаболические нарушения не специфичны.

Р 10.3 Субарахноидальное кровоизлияние травматическое

(встречаются редко преимущественно у доношенных)

б) В течение первых 12 часов жизни нарастает угнетение церебральной активности вплоть до комы. В отдельных случаях наблюдается «бодрствующая» кома: глаза широко открыты, пронзительный мозговой крик, поза декортикации (флексия рук, экстензия ног).

в) Метаболические нарушения не специфичны. Постгеморрагическая анемия, АД снижено (сосудистый шок) в первые часы, в последующем не контролируемая системная артериальная гипертензия.

II. Б) Родовая травма спинного мозга

Р 11.5 Кровоизлияние в спинной мозг

(растяжение, разрыв, надрыв с травмой или без травмы позвоночника)

(редко, около 1% и преимущественно у доношенных )

б) Три варианта клинического течения:

в) Метаболические нарушения, характерные для тяжелой дыхательной недостаточности. Снижение системного АД, брадикардия, гипотермия.

II. В) Р 14 Родовая травма периферической нервной системы

Частота встречаемости 0,1%, преимущественно у доношенных

а) Неправильное выполнение акушерских пособий, оказываемых при затрудненном выведении плечиков и головки, запрокидывании рук плода.

Травматические повреждения плечевого сплетения

б) Р 14.0 Проксимальный (верхний) тип Эрба-Дюшенна

Вялый парез проксимального отдела руки : рука приведена к туловищу, разогнута во всех суставах, предплечье пронировано, кисть в положении ладонного сгибания, голова наклонена к больному плечу, движения в плечевом и локтевом суставах ограничены, отсутствует рефлекс с двуглавой мышцы плеча, болевая и тактильная чувствительность снижены.

Приблизительно в 5% случаев сочетается с парезом диафрагмального нерва.

Р 14.1 Дистальный (нижний) тип Дежерина-Клюмпке

Вялый парез дистального отдела руки: рука разогнута во всех суставах, лежит вдоль туловища, пронирована, кисть пассивно свисает. Спонтанные движения в локтевом и лучезапястном суставах отсутствуют, движения в пальцах ограничены. Хватательный и ладонно-ротовой рефлексы на стороне поражения не вызываются. Часто трофические нарушения (отек, цианоз, и др.). Иногда данному повреждению сопутствует синдром Клода Бернара-Горнера на стороне поражения.

Р 14.3 Тотальный тип (пареза плечевого сплетения).

в) Характерных метаболических нарушений нет.

Р 14.2 Травматические повреждения диафрагмальных нервов

В 80-90% случаев сочетается с травматическими повреждениями плечевого сплетения

(тотальный и проксимальный тип), изолированные парезы крайне редки.

б) Односторонние парезы клинически протекают практически бессимптомно или с минимальными проявлениями дыхательной недостаточности.

Двусторонний парез диафрагмы приводит к выраженным дыхательным нарушениям с первых часов жизни, что требует в отдельных случаях проведения респираторной поддержки.

в) Нарушения метаболизма характерные для дыхательной недостаточности.

Р 11.3 Травматическое повреждение лицевого нерва

б) На стороне поражения:

Р 14.8 Травматические повреждения других периферических нервов