Гипотеза ламарка не была принята не все признавали что

Основные положения теории Ламарка. Эволюционная гипотеза

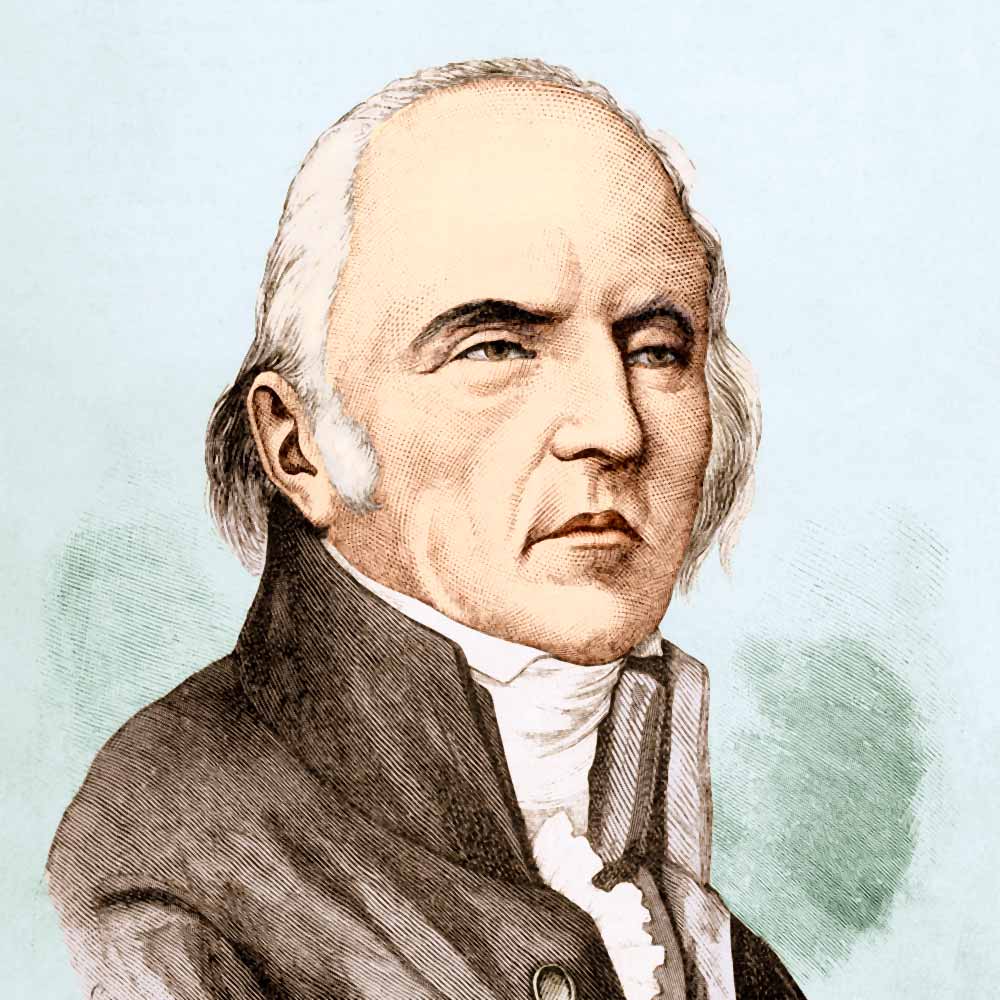

Жану-Батисту Ламарку часто приписывают большой прорыв в современной эволюционной теории, потому что он был первым, кто оказался способен предложить механизм, по которому протекал процесс смены видов. Кроме того, он расширил определение эволюционных изменений, сказав, что жизнь начиналась просто и становилась все более сложной. В 1809 году он опубликовал работу «Философия зоологии». В ней он описал часть механизма, с помощью которого в вид постепенно вносились изменения и передавались из поколения в поколение. Его теория также иногда называется теорией трансформации или просто ламаркизмом. Хотя сегодня основные положения теории Ламарка считаются большим шагом вперед в теории эволюции, в течение своей жизни он не получил особого признания.

Пример для объяснения теории Ламарка

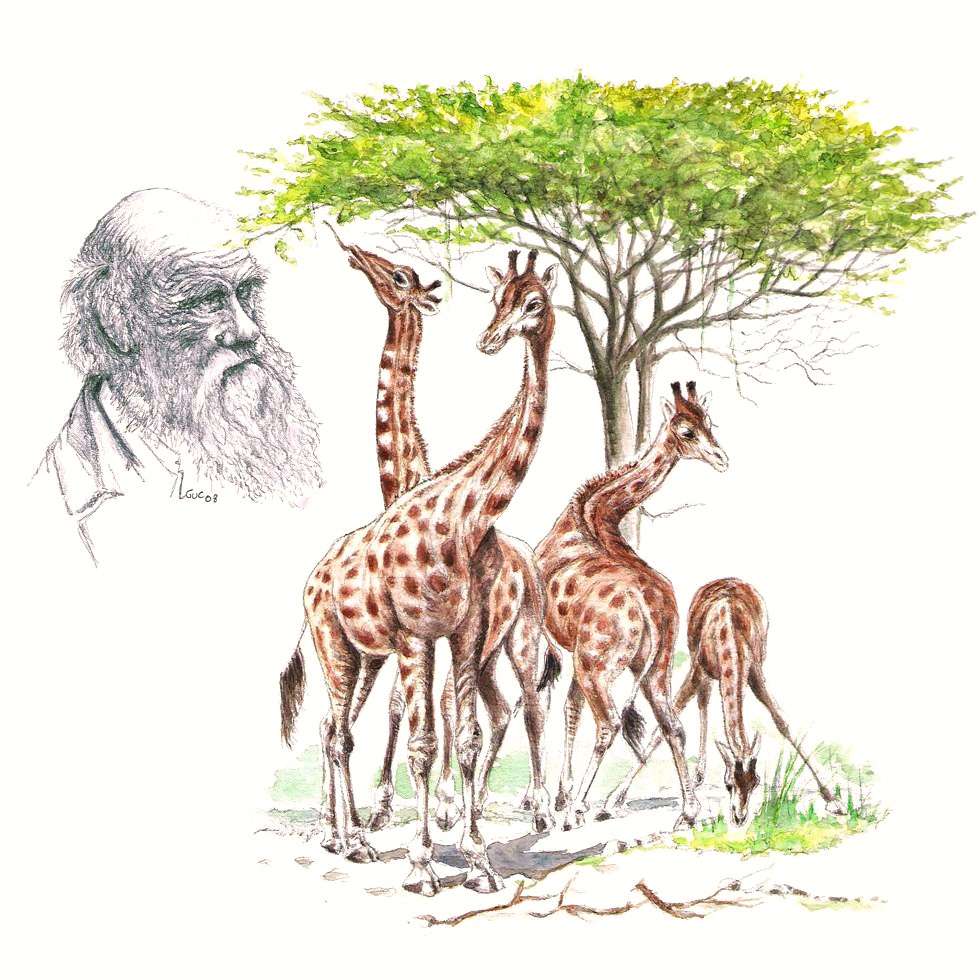

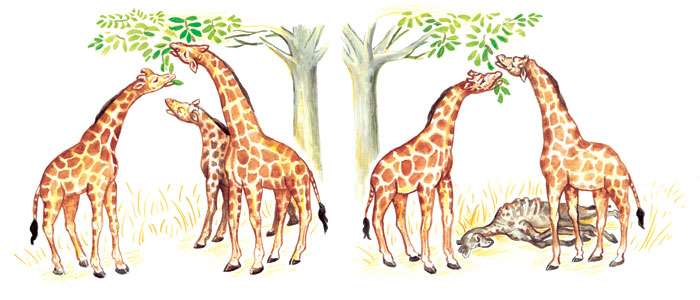

Классический пример, используемый для объяснения его концепции — удлиненная шея жирафа. Согласно теории Ламарка, если животному в течение его жизни приходилось долгое время напрягать шею для того, чтобы достать до высоких ветвей, в итоге она начинала вытягиваться. Основным минусом его теории было то, что он не мог объяснить, как это может произойти, хотя обсуждал «естественную тенденцию к совершенству».

Другой пример, который использовал Ламарк, — пальцы ног водоплавающих птиц. Он предположил, что годами напрягая пальцы ног, преодолевая сопротивление воды, эти птицы получили удлиненные перепонки, чтобы лучше плавать. Эти два примера показывают, как использование какого-то органа может изменить характерную черту вида. По тому же принципу Ламарк утверждал, что прекращение подобной работы приводит к атрофированию признака. Крылья пингвинов, например, меньше, чем у других птиц, потому что они не используют их для полетов.

Наследование в теории Ламарка

Второе основное положение эволюционной теории Ламарка было посвящено наследованию приобретенных черт. Ученый считал, что измененные или приобретенные черты могут быть переданы потомству. Жирафы, у которых появились длинные шеи, будут иметь потомство с длинными шеями, а не с короткими. Такой тип наследования иногда называют вторым законом ламаркизма. Но он был опровергнут после открытия наследственной генетики.

Основное положение теории Ламарка о наследовании, которое выдержало испытание временем — идея, что эволюционные изменения происходят постепенно и постоянно. Он изучал древние ракушки и заметил, что чем старше они были, чем проще выглядели. Из этого он пришел к выводу, что виды начали с простоты и последовательно усложнялись или совершенствовались.

Недостатки теории Ламарка

То, что сегодня называют теорией эволюции Ламарка, на самом деле не было его идеей. Имя настоящего ее создателя потерялось в истории. Ламарк описал эту теорию в одной из своих книг. И было очевидно, что изначальная идея была не его собственной. Основные положения теории Ж.-Б. Ламарка стали очень популярны, и в результате идеи стали ассоциироваться с его именем. Современная эпигенетика тоже не является результатом труда этого ученого.

Отсутствие механизма наследственных черт

Основные положения теории Жана-Батиста Ламарка — это теория не эволюции, а адаптации, которая является лишь частью эволюции. Она аналогична естественному отбору, а не эволюционной теории в целом. Теория Ламарка перестала быть популярной, так как было установлено, что ее первый постулат, принцип использования и неиспользования определенных органов, можно применить лишь к небольшому количеству органов, систем или приспособлений. А для большинства наследственных черт такой механизм просто не работает.

Доказательства несостоятельности теории

Основные положения эволюционной теории Жана-Батиста Ламарка не прошли практической проверки. У взрослого жирафа не происходит удлинения шеи в течение его жизни независимо от того, насколько трудно ему дотянуться до высоких ветвей. Некоторые системы органов фактически деградируют из-за чрезмерного использования. Постоянное использование суставов не делает их сильнее, а наоборот, ускоряет артритическую деградацию. И некоторые приспособления используются только один раз в жизни любого животного, например, нерестовое поведение лососей. Если родитель использует адаптацию только один раз, а затем умирает, возникает вопрос, как могут произойти какие-либо изменения от повторного использования или отказа от использования, чтобы перейти на всех потомков.

Наследственность и потомство

Наконец, если бы этот принцип был общим для всех животных, можно было бы ожидать, что потомство, родившееся в конце жизни родителя, будет иметь более развитые приобретенные характеристики, чем то потомство, которое родилось в начале его жизни. Поскольку родитель жил дольше и у него было больше времени, чтобы приобрести больше характеристик, переданные черты могли быть совсем другими. Кроме того, были найдены убедительные доказательства несостоятельности основных положений эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка, потому что многие приобретенные черты не передаются по наследству. Но все же эти черты по-прежнему развивались и менялись с течением времени. Это говорит о том, что механизм наследования, названный Ламарком, не может быть основной причиной приспособительных изменений в процессе эволюции. Но с другой стороны, это не исключает возможности того, что механизмы, описанные ученым, могут быть ответственны за некоторые эволюционные адаптации как незначительные. Но до сих пор не было ни одного наблюдения какого-либо признака, развивающегося в результате передачи приобретенных характеристик.

Что такое эпигенетика

Эпигенетика — это механизм, с помощью которого родитель иногда в ответ на стимулы внешней среды различного рода может изменить экспрессии генов или фенотип клетки без изменения ДНК. Это в основном частный пример нормальной фенотипической пластичности, в котором организм может изменить картину экспрессии генов подмножеств собственных клеток в ответ на экологические триггеры. Это может произойти в гаметах, поэтому оказывает влияние на потенциальное потомство. Но это ни в коем случае не «наследование приобретенных характеристик», как говорилось в основных положениях теории Ламарка. Новых характеристик не приобретается. Гены, чьи модели экспрессии изменились, уже были там и не изменяются. Другими словами, потенциал для фенотипической пластичности был там, эволюционировав, предположительно, через дарвиновские механизмы за несколько поколений до этого.

Отличие одноклеточных и многоклеточных организмов

Все что изменилось — это выражение фенотипа. За исключением дополнительных мутаций, что является нео-дарвиновским механизмом, не происходит постоянного изменения в наследуемой информации, передаваемой будущим поколениям в долгосрочной перспективе. Таким образом, все то, что потомство в конечном итоге выражает, не является новой или измененной характеристикой вообще, а выступает чертой, которую родители всегда имели возможность выразить. Но стоит отметить, что все вышесказанное относится в первую очередь к многоклеточным формам жизни, которые были основными типами организмов, с которыми биологи были связаны во время Ламарка и Дарвина. Если говорить об основных положениях теории Ламарка, то стоит упомянуть, что в области одноклеточной жизни различие между новой мутацией и «приобретенной характеристикой» довольно размыто и более или менее сводится к вопросу семантики.

Теория Ламарка

Теория наследования приобретенных признаков Ламарка — эволюционная теория, созданная французским биологом Жаном Батистом Ламарком.

Всех животных Ламарк распределил по шести ступеням, уровням (или, как он говорил, «градациям») по сложности их организации. Дальше всего от человека стоят инфузории, ближе всего к нему — млекопитающие. При этом всему живому присуще стремление развиваться от простого к сложному, продвигаться по «ступеням» вверх.

В живом мире постоянно происходит плавная эволюция. Исходя из этого, Ламарк пришёл к выводу, что видов в природе на самом деле не существует, есть только отдельные особи. Ламарк последовательно применил в своей теории знаменитый принцип Лейбница: «Природа не делает скачков». Отрицая существование видов, Ламарк ссылался на свой огромный опыт систематика:

«Только тот, кто долго и усиленно занимался определением видов и обращался к богатым коллекциям, может знать, до какой степени виды сливаются одни с другими. Я спрашиваю, какой опытный зоолог или ботаник не убеждён в основательности только что сказанного мною? Поднимитесь до рыб, рептилий, птиц, даже до млекопитающих, и вы увидите повсюду постепенные переходы между соседними видами и даже родами.»

На вопрос о том, почему человек не замечает постоянного превращения одних видов в другие, Ламарк отвечал так: «Допустим, что человеческая жизнь длится не более одной секунды в сравнении с жизнью вселенной, в этом случае ни один человек, занявшийся созерцанием часовой стрелки, не увидит, как она выходит из своего положения». Даже через десятки поколений её движение не будет заметным.

Совершенствуясь, организмы вынуждены приспосабливаться к условиям внешней среды. Как это происходит согласно теории Ламарка?

Для объяснения этого учёный сформулировал несколько «законов». Прежде всего, это «закон упражнения и не упражнения органов». Наибольшую известность из примеров, приведённых Ламарком, приобрёл пример с жирафами. Жирафам приходится постоянно вытягивать шею, чтобы дотянуться до листьев, растущих у них над головой. Поэтому их шеи становятся длиннее, вытягиваются. Муравьеду, чтобы ловить муравьёв в глубине муравейника, приходится постоянно вытягивать язык, и тот становится длинным и тонким. С другой стороны, кроту под землёй глаза только мешают, и они постепенно исчезают.

Если орган часто упражняется, он развивается. Если орган не упражняется, он постепенно отмирает.

Другой «закон» Ламарка — «закон наследования приобретённых признаков». Полезные признаки, приобретённые животным, по мнению Ламарка, передаются потомству. Жирафы передали потомкам вытянутую шею, муравьеды унаследовали длинный язык, и так далее.

Как же восприняли современники теорию Ламарка? Одни учёные оставили «Философию зоологии» без всякого внимания, другие принялись разносить её в пух и прах. Ламарк преподнёс свою книгу в подарок французскому императору Наполеону Бонапарту, но тот так отругал её, что пожилой учёный не смог удержаться от слёз.

Даже Чарльз Дарвин первоначально весьма резко отзывался о книге Ламарка: «Да сохранит меня небо от глупого ламарковского „стремления к прогрессу“, „приспособления вследствие хотения животных“»; «Ламарк повредил вопросу своим нелепым, хотя и умным трудом». Однако впоследствии вынужден был принять некоторые принципы учения Ламарка. В частности, им была выдвинута гипотеза пангенеза, которая была развитием идеи Ламарка о наследовании приобретённых признаков.

Но, тем не менее, возрождение ламаркизма началось именно с появлением эволюционной теории Дарвина в 1859 году. Весьма символично, что Дарвин родился в тот самый год, когда во Франции была напечатана книга Ламарка.

Опровержение теории

Август Вейсман проверил несостоятельность теории Ламарка. Он разводил мышей, из поколения в поколение отрубая им хвосты. По теории Ламарка, в результате они должны были атрофироваться, так как не использовались при жизни. Однако, никаких изменений не произошло. Это можно объяснить тем, что на генетическом уровне не происходило каких-либо изменений, способствующих отмиранию хвоста в будущих поколениях мышей.

Теория эволюции Ламарка

Теория эволюции Ламарка — что из себя представляет

Ламаркизм — эволюционная концепция, основывающаяся на теории, выдвинутой в начале XIX века Жаном Батистом Ламарком в трактате «Философия зоологии».

Основные положения работы:

Причины и движущие силы эволюции по Ламарку

Эволюционная теория Ламарка может быть разделена на составляющие, раскрывающие причины и движущие силы эволюции организмов.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Градация организмов

Ученый считал, что первые существа появились путем самозарождения и развивались благодаря усложнению от низших форм к высшим.

Градация — это имеющее закономерный характер развитие организмов, которое происходит в направлении постепенного и неуклонного совершенствования, повышения общего уровня организации.

Ученый создал классификацию организмов, которая отражала их развитие от простых до сложных систем организации:

Объясняя способ развития организмов от низшего уровня к высшему, Ламарк пришел к выводу, что в каждом организме есть стремление к совершенствованию, которое изначально заложено Богом.

Ламарк видел ограниченность своего учения о градации в его приемлемости лишь в отношении классов, полагая, что каждый класс есть новый шаг развития, новая, более высокая организация. Следовательно, выделение классов должно быть основано на результатах изучения строения не любых органов, а лишь «существенных» их систем:

Изменчивость организмов

Изменчивость как процесс, с точки зрения Ламарка, присуща развитию материи. Причины изменчивости заключаются в изменении климата, питания, почвы, влаги, а также заложенной Богом способности изменяться. Процесс может отклоняться из-за условий окружающей среды, вызывая тем самым приспособление организмов.

Исходя из уровня организации живых существ, Ламарк выделял две формы изменчивости:

Как происходит косвенная изменчивость:

Наследственность

Изучение изменчивости организмов привело Ламарка к другому важному фактору эволюции — наследственности. Ученый считал, что уникальные изменения организма, которые передаются из поколения в поколение, являются признаками определенного вида. Ламарк предположил, что в процессе эволюции многие изменения наследственно закрепляются, что позволяет одним видам превращаться в другие и развиваться в определенном направлении.

Закономерности в теории эволюции Ламарка наиболее полно раскрылись в его труде «Естественная история беспозвоночных животных»:

Свою теоретическую позицию Ламарк проиллюстрировал примерами:

Птица, постоянно находящаяся в поисках добычи, необходимую ей для поддержания жизни, растопыривает пальцы ног, когда хочет грести и двигаться по поверхности воды. Постоянные движения растягивают кожу, соединяющую пальцы у их основания, что приводит к возникновению перепонок. Таким образом такие птицы, как гуси и утки, получили возможность искать еду на воде с помощью перепонок.

Птица, которая ищет пищу на берегу, опасается каждый раз окунать тело в воду из-за риска погрузиться в ил. Птица вынуждена прилагать усилия, чтобы удлиниться, из-за чего ее ноги со временем стали длиннее. Примером такой птицы выступает цапля.

Достоинства теории Ламарка

Несмотря на ошибочные тезисы Ламарка, которые были опровергнуты исследователями процесса эволюции, теория ученого обладает определенными достоинствами:

Недостатки теории Ламарка

Теория Ламарка, несмотря на свою целостность, активно критиковалась как его современниками, так и последователями. Минусы теории Ламарка:

Дарвин отрицательно отнесся к позиции Ламарка о возникновении изменений в организме из-за необходимости. Наивность представления о целесообразности раскрывается в примерах, которые приводил ученый:

Ламарк считал приспособление результатом заложенной способности изменяться, когда на самом деле способность приспособительно изменяться является лишь формой самого приспособления, что также нуждается в причинном объяснении.

Данное заблуждение тесно связано с приравниванием Ламарком процессов изменения и приспособления. Изменение связано с физиологическим аспектом, приспособление — историческим. Изменение является основой приспособления, поэтому для изучения эволюции важно дифференцировать данные понятия.

Принципиальная разница между ламаркизмом и дарвинизмом состоит в том, что ламаркизм видит творческие силы эволюционного процесса в активности организма, имеющего возможности совершенствовать свою организацию, а дарвинизм — в работе внешнего по отношению к организму фактора — отбора, действующего на поле неопределенной наследуемой изменчивости.

Сравнение теорий Дарвина и Ламарка

Сравнение теорий Дарвина и Ламарка можно произвести по нескольким позициям:

Доказательства несостоятельности теории

Несостоятельность теории Ламарка ярко проявляется в концепциях, которые стали основой эволюционных выводов ученого:

Данные концепции опровергаются современной наукой, фактами и законами генетики.

Некоторые ученые проводили опыты для доказательства несостоятельности теории Ламарка. Например, немецкий зоолог Август Вейсман, который первоначально был сторонником идеи о наследовании приобретенных признаков Ламарка, впоследствии стал ее противником. Исследователь утверждал, что вопрос о наследовании приобретенных признаков может быть решен только опытным или экспериментальным путем с помощью механического воздействия.

Эксперимент Вейсмана заключался в следующем: ученый разводил мышей поколение за поколением, обрубая им хвосты. Согласно теории Ламарка, из-за таких воздействий хвосты у животных должны атрофироваться из-за отсутствия необходимости их использовать. Ошибка Ламарка заключалась в том, что механические изменения не затрагивают генетический уровень, поэтому естественное отмирание хвоста оказалось невозможным.

Однако эксперимент Вейсмана был неточным ввиду отсутствия у мышей упражнения, которое требовало бы избавления от хвоста для выживания. Август не учитывал фактор необходимости и стремления организмов к изменению органов, о котором говорил Ламарк, поэтому данное доказательство несостоятельности теории ученого требует дополнительных уточнений.

Серьезной ошибкой Ламарка было суждение, что приобретаемые в ходе жизни полезные свойства передаются по наследству.

Дарвином и современной наукой доказано, что только мутации в половых клетках организмов могут передаваться по наследству. Мутации чаще всего носят случайный характер и не связаны с определенной окружающей средой, системно воздействующей на живое существо.

Теория эволюции Ламарка: происхождение, постулаты, примеры

Содержание:

В Теория Ламарка это была первая связная теория, в которой предполагалось, что организмы эволюционировали. Он фокусируется на существовании «жизненной силы» в живых существах, которая подталкивает их к изменению определенных физических характеристик с течением времени с определенной целью.

Эта теория открыла двери эволюционной мысли и была предшественницей теории эволюции видов, предложенной Дарвином в книге. Происхождение видов. Однако он подвергся резкой критике, поскольку не было достаточного количества экспериментов или доказательств, подтверждающих его.

Теория эволюции Ламарка была предложена в 1809 году французским натуралистом Жаном-Батистом Пьером Антуаном де Моне, более известным сегодня как «Ламарк», так он подписывал свои публикации.

Ламарк был одним из отцов палеонтологии и, кроме того, именно он ввел термин «биология» для обозначения науки, изучающей живые существа.

В тот исторический момент, когда Ламарк выдвинул свои концепции эволюции, преобладали креационистские идеи, то есть религиозные идеи о происхождении Вселенной через «Божественное творение».

Его теория поддерживала идею «самозарождения жизни» и поиски совершенства живыми организмами. Ламарк был сторонником того, что жизнь всех существ возникла из неорганической материи, и через «дыхание жизни» каждому телу была дана уникальная душа.

Ламарк предположил, что смена видов происходит с «чувством» или «целью», и считал, что более сложные животные произошли от более простых животных.

Происхождение теории

Ламарк родился 1 августа 1744 года в Париже. Он посвятил себя в основном наблюдениям и классификации растений и животных, проводя важные исследования типичной французской растительности. Кроме того, он был одним из первых, кто использовал модель дихотомических ключей, предложенную Линнеем для классификации живых существ.

Теория Ламарка впервые была опубликована в книге «Зоологическая философия«В 1809 году» нет других «записных книжек» Ламарка, кроме этой книги, которые раскрывают или проводят нас через мысли, которые привели ученого к его выводам относительно эволюции.

В этой книге Ламарк предположил, что органы животных «эволюционируют» или видоизменяются в соответствии с своего рода «законом» использования и неиспользования, в зависимости от физиологических потребностей и среды, в которой они обитают.

Следовательно, резкое изменение определенных условий окружающей среды может «активировать» поведение, которое может закончиться приобретением новых органов, которые со временем значительно изменят организмы и их жизненные циклы.

Для других ученых того времени их теория была основана на очень немногих наблюдениях и множестве предположений. Однако Ламарк был великим ученым и был хорошо знаком с работами Декарта, Лейбница, Ньютона и многих других.

Постулаты теории Ламарка

Ламарк смешал результаты своих таксономических наблюдений со своими философскими мыслями и подумал, что организмы, которые мы наблюдаем сегодня, являются наиболее сложными и продвинутыми версиями более простых организмов-предков.

Таким образом, Ламарк описал эволюцию как прогрессивный и непрерывный процесс, в котором природа производит все более сложные и совершенные существа из простых организмов, которые быстро возникают в результате спонтанного зарождения.

Постулаты Ламарка можно свести к двум центральным идеям:

Некоторые дополнительные идеи к этим постулатам, хотя и менее актуальные, следующие:

— Жизнь возникает спонтанно, используя в качестве «субстрата» тела, смоделированные из неорганических материалов.

— У всех живых организмов есть внутренний импульс, который «подталкивает» их к совершенству, во французской литературе того времени это именуется «élan vital «.

— Есть несколько альтернативных путей в этой эволюционной линейности, когда некоторые организмы останавливаются или отклоняются, так что разные формы можно наблюдать одновременно.

Примеры эволюции по теории Ламарка

Жирафы

Кенгуру

Ламарк также назвал ноги кенгуру примером развития органов, о которых он говорил. Поскольку кенгуру постоянно использовал свои ноги для передвижения, эти конечности были чрезмерно развиты у животного.

Страусы

Другие примеры включали верхние конечности страусов (крылья) в качестве примера низкорослых конечностей, в отличие от высокоразвитых ног, практически специализированных для бега на высоких скоростях.

лось

Твердость рогов лосей была примером, широко описанным Ламарком, который показал самцов с сильно развитыми рогами, твердыми, стойкими и большими, что явно контрастировало с рогами самок лосей, у которых не было рогов. потребность в драках.

Предки гоминидов

Как палеонтолог-любитель, Ламарк опирался на окаменелости наших предков-гоминидов, чтобы утверждать, что люди были кульминацией сложности обезьян.

Слонов

Нос слонов также использовался Ламарком в качестве убедительного примера для защиты своей теории, поскольку при наблюдении за рисунками предков слонов можно было оценить изменение хобота как по размеру, так и по силе и текстуре.

Неоламаркизм

Многие авторы считают, что образ Ламарка был несправедливо оценен и приуменьшен, поскольку, если принять во внимание идеи, господствовавшие в его время, его работы можно было бы считать скорее «авангардными».

Таким образом, возникло течение мысли, известное как «неоламаркизм», когда защитники теорий Ламарка спасли многие из его идей и предложений. Тем не менее, ученые-неоламаркисты продолжают сталкиваться с трудностями при проверке гипотез и предсказаний Ламарка.

Дело Джона Кэрнса

Центральное предложение Ламарка подразумевает, что организмы развиваются направленным образом, то есть с целью или к «цели» в ответ на обстоятельства окружающей их среды.

Несмотря на то, что современные эволюционисты (дарвинисты) считают эволюцию совершенно случайным процессом, молекулярный биолог Джон Кэрнс сделал одно из немногих экспериментальных открытий, на которые опирается неоламаркизм.

Кэрнс привил штамм Кишечная палочка (бактерия, присутствующая в кишечной флоре человека) неспособна переваривать лактозу в среде, где лактоза была единственным доступным сахаром, в надежде, что при разделении клеток появится (случайным образом) мутация, в результате чего они позволяют людям из следующих поколений использовать лактозу в качестве питательного вещества.

К удивлению Кэрнса, бактерии в присутствии лактозы пережили период голодания (перестали есть), поэтому они не размножались. Кроме того, в течение короткого времени в колониях появились мутантные бактерии, способные переваривать лактозу, как если бы бактерии в колонии разделились как минимум в 100 раз.

Все эти наблюдения появились только тогда, когда лактоза была добавлена в среду, в которой бактерии были лишены питательных веществ в течение нескольких дней, предполагая, что мутации произошли в ответ на присутствие лактозы, а не случайно, как можно было ожидать.

Молекулярные основы неоламаркизма

В настоящее время обнаружены молекулярные механизмы, такие как эпигенетика и микроРНК (миРНК), которые могут влиять и направлять определенным образом и через потомство на эволюционные изменения в живых организмах в зависимости от изменений окружающей среды.

Один из основных механизмов эпигенетической регуляции осуществляется через гистоновые белки, которые непосредственно влияют на экспрессию генов, кодирующих особенности людей.

Эти белки способны раскрывать или скрывать, при необходимости, фрагменты ДНК, где находятся гены, чтобы они считывались (или не считывались) внутри клеток. Эти регуляторные паттерны и способ, которым гистоны обнаруживаются в каждой клетке, могут передаваться от родителей к детям.

МикроРНК (миРНК) представляют собой небольшие однополосные нуклеиновые кислоты, обнаруженные в клетках, которые отвечают за регуляцию многих процессов, связанных с экспрессией генов.

Многие авторы считают, что miRNA являются своего рода «транспортными средствами», которые родители используют для передачи информации об окружающей среде своему потомству.

Несмотря на эти «молекулярных основы», на которых нео-Lamarckists опирающихся, это остается весьма спорная тема и привлекли к себе внимание многих исследователей, как генетики и эволюционных ученых, поскольку она затрагивает чувствительные аспекты этой области. научных исследований.

Ссылки

Овцебык: характеристика, среда обитания, кормление, поведение

Намагничивание: спиновый и орбитальный магнитный момент, примеры