Гипотеза что это такое в биологии

Теории происхождения жизни

За всю историю существования человечества сторонниками этой теории не было приведено ни одного подтверждающего доказательства. Справедливо отметить, что и опровергнуть эту теорию невозможно. Основополагающим моментом здесь являются не факты, а вера.

Теория стационарного состояния

Теория панспермии (греч. pan — всё и sperma — семя)

Теория самозарождения

Сторонники этой теории считали (или считают, если такие еще остались)), что жизнь способна самозарождаться из неживого. Еще Аристотель считал, что личинки, из которых появляются мухи, самозарождаются в гниющем мясе. Эти представления были довольно долго распространены и популярны.

Особенно активно эти идеи обсуждались в конце XVI века, когда апогея достигла легенда о гомункулусе. Свой рецепт «приготовления» гомункулуса Парацельс описывает так: «Возьмите сперму и заставьте ее гнить 7 суток в запечатанной тыкве, а затем в течение 40 недель в лошадином желудке, ежедневно добавляя кровь. В результате произойдет живой ребенок, как дитя, родившееся от женщины».

Кажется что-то таинственное и магическое скрыто за этими древними строками, однако это всего лишь остроумная шутка, на которую попались многие, даже из числа наших современников. Первым аргументированно попытался опровергнуть теорию самозарождения жизни Франческо Реди в 1668 году.

В честь Луи Пастера процесс тепловой обработки пищевых продуктов называется пастеризацией. Она представляет собой нагревание жидких продуктов до 60-70 °C в течение 60 минут, в результате чего болезнетворные микроорганизмы погибают. Это позволяет сохранить продукты свежими на долгое время.

Гипотеза А.И. Опарина абиогенного происхождения жизни

В результате таких преобразований из первичного бульона возникли первые прокариотические клетки.

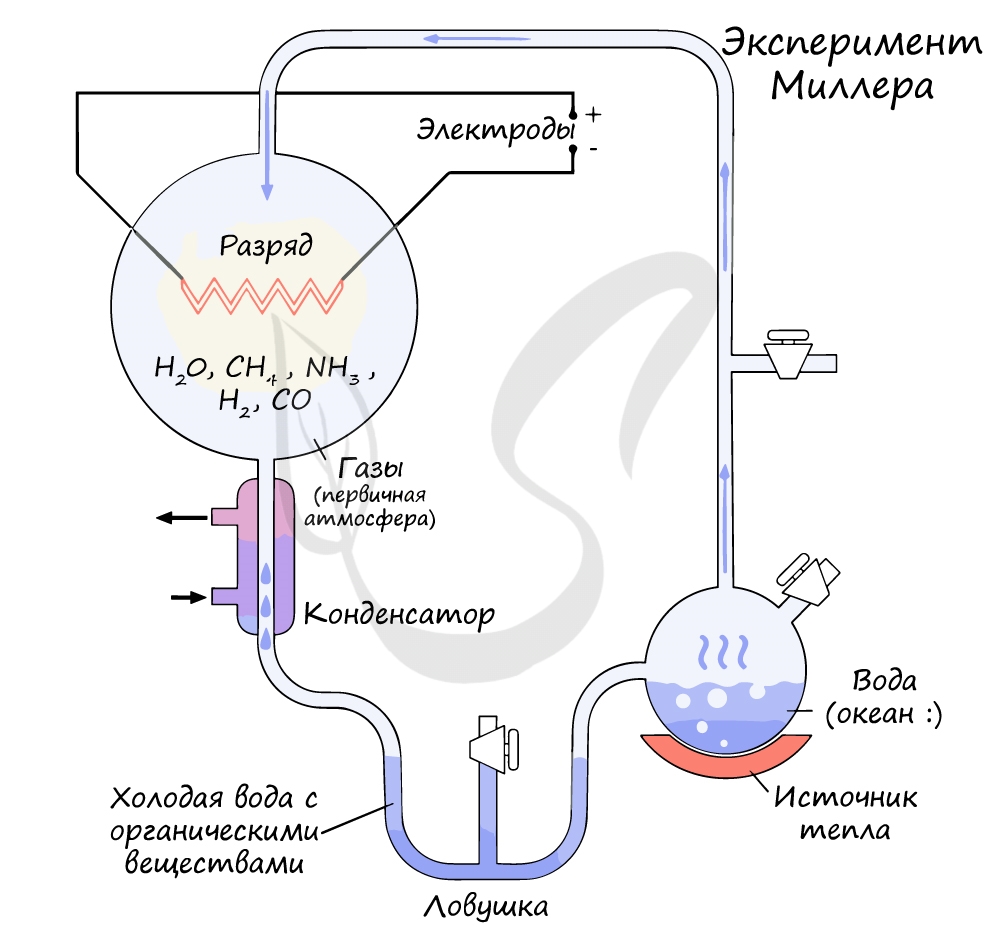

По итогам эксперимента в системе появились аминокислоты, сахара, жиры и даже предшественники нуклеиновых кислот.

С точки зрения вероятности возникновение жизни весьма маловероятно, однако учитывая очень долгое время (1 млрд. лет от появления Земли) вероятность такого события значительно возрастает.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что такое гипотеза? Чем она отличается от теории?

В отличие от аксиомы, гипотеза требует доказательств. Гипотеза высказывается на основе ряда наблюдений. Впоследствии ее доказывают или опровергают. Порой на это уходит много времени: например, математическая гипотеза Пуанкаре была доказана российским математиком Григорием Перельманом лишь спустя 102 года.

Почему слово «гипотеза» употребляют неправильно?

Иногда словом «гипотеза» обозначают непроверенные и неправдоподобные домыслы. Например, в телепрограмме «Самые шокирующие гипотезы» с Игорем Прокопенко всерьез обсуждалось утверждение, что Земля плоская.

Также в разговорной речи часто путают гипотезу и теорию. Поэтому иногда приходится слышать: «Это всего лишь теория» (в значении «это недоказанное предположение, все может быть иначе»).

Это не значит, впрочем, что теория всегда верна. Теория может быть доработана или опровергнута благодаря новым открытиям.

От гипотезы к теории. Дарвин и теория эволюции

Гипотезы превращаются в теории в ходе научной проверки. Затем на основе теории можно строить новые предположения и искать их подтверждение с помощью экспериментов и наблюдений.

Чарльз Дарвин, наблюдая за различными видами животных, предположил, что они не существовали всегда в неизменном виде, а появились в результате естественного отбора. Свойства, которые позволяли выживать и оставлять больше потомства, передавались следующим поколениям. Существ с этими свойствами становилось больше, складывались виды, приспособленные к различным условиям.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Возможно, вы слышали, как кто-то пренебрежительно отзывается об эволюции — «ведь это всего лишь теория». С другой стороны, гравитация должна быть на 100% реальной — в конце концов, это «закон». Но эти общие впечатления не совсем правильные. Слова «факт», «гипотеза», «теория» и «закон» имеют очень специфические значения в мире науки, и они не совсем соответствуют тем, которые мы используем в повседневном языке.

«Если вы уроните карандаш, он упадет на землю».

Этот довольно простой факт, но не все так просто. В науке факт — это наблюдение, которое было подтверждено так много раз, что ученые могут, во всех смыслах, принять его как «правдивое». Но ничто с научной точки зрения не является абсолютно «истинным». Вы можете сказать, что «все лебеди белые» — это факт, но всегда есть шанс, что вы увидите черного лебедя, и факт перестанет быть истинным.

Точно так же вы могли бы сказать, что по факту, каждый раз, когда вы роняете карандаш, он падает на пол, но наука оставляет место для бесконечно малой вероятности, что этого может и не произойти (например, в условиях невесомости).

«Карандаш падает, потому что сила гравитации тянет его вниз».

Гипотеза — это предварительное объяснение наблюдения, которое можно проверить. Это только отправная точка для дальнейшего расследования. Любое наблюдение обычно сопровождается множеством гипотез. Если вы заметили, что лебедь белый, ваша гипотеза может заключаться в том, что он окрашен, или его перья выцвели на солнце, или его перьям просто не хватает пигмента. Затем вы можете исследовать все эти гипотезы и найти ту, которая больше всего подтверждается доказательствами, если таковые имеются.

На протяжении всей истории было много гипотез о том, почему предметы падают, когда вы их роняете. Аристотель полагал, что это происходит потому, что материальные объекты имеют тенденцию падать по направлению к центру Вселенной, а центром Вселенной древние греки считали Землю. Ньютон рассуждал, что все связанные с Землей предметы должны притягиваться к Земле, но также все планеты должны притягиваться другими планетами, и так далее для каждого объекта во Вселенной. Его гипотеза состояла в том, что все это происходит благодаря силе притяжения, которую он назвал гравитацией.

«Каждая частица во Вселенной притягивает любую другую частицу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними».

В науке закон — это подробное описание какого-то явления естественного мира, обычно с участием математики. Закон всемирного тяготения Ньютона, приведенный выше, описывает с впечатляющей точностью, как материя ведет себя. Это позволяет легко предсказать, как поведет себя Луна, если она будет очень большой и близкой к своей планете, а не такой, какая она сейчас — очень маленькая и далекая. Закон все это описывает, но не объясняет почему.

«Масса и энергия вызывают искривление пространства-времени, сила гравитации возникает из-за искривления пространства-времени».

Теория — это объяснение каких-то явлений мира природы, которые подтверждены фактами, проверены гипотезами и законами. Выше приведенная цитата — упрощенный вариант общей теории относительности Эйнштейна. Ньютон сказал, что сила притяжения между двумя объектами зависит от их массы и расстояния между ними; Эйнштейн сказал, что притяжение происходит потому, что масса каждого объекта буквально искажает ткань Вселенной, и чем больше масса, тем больше искажение.

Теория — это дедушка всех научных утверждений, поэтому нет смысла говорить, что эволюция — это «просто теория».

Но, как уже было сказано, наука никогда не говорит ничего со 100-процентной уверенностью. Теория Эйнштейна не работает, когда вы применяете ее к квантовой механике, которая имеет дело с поведением крошечных субатомных частиц. В результате многие ученые выдвигают новые гипотезы о гравитации. Но это не значит, что Эйнштейн был неправ. Общая теория относительности объясняет подавляющее большинство наших наблюдений, и каждый раз, когда ученые пытались доказать, что она ошибочна, они терпели неудачу. В этом сила научной теории: она построена на достаточно прочном основании, так что, даже если вы обнаружите в ней несколько трещин, вы можете быть уверены, что структура в целом устоит.

Каталог файлов

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка (ламаркизм, 1809)

Эволюционное учение Ч. Дарвина (дарвинизм)

Виды реально существуют. Каждый вид способен неограниченно размножаться, но этому препятствуют ограниченные ресурсы среды обитания. Виды изменяемы, они эволюционируют в процессе исторического развития жизни. Факторами эволюционного процесса являются борьба за существование и естественный (искусственный) отбор. Следствиями естественного отбора являются видообразование, сопровождаемое адаптацией, дивергенция и прогрессивная эволюция. Движущими силами эволюции являются изменчивость организмов, их наследственность и отбор. Приспособленность организмов носит относительный характер и направлена на выживание в конкретных условиях. Материалистическая теория эволюции органического мира (Ч. Дарвин, 1859)

Синтетическая теория эволюции (современное эволюционное учение)

Теория дрейфа генов

Изменение частоты генов в популяции в ряду поколений под действием случайных факторов, приводящее, как правило, к снижению наследственной изменчивости в популяциях и проявлению рецессивных генов фенотипически, повышению процента гомозиготных форм организмов.

Разработана амер. генетиком С. Райтом и независимо от него Д. Д. Ромашовым и Н. П. Дубининым в начале 40-х годов XX в.

Теломная теория

Клеточная теория

Все клетки гомологичны друг другу, имеют общий план строения, т. к. произошли от одного предка; они имеют одни и те же органоиды, у них одни и те же обменные процессы; различия состоят в специализации.

М. Шлейден, 1838; Т. Шванн, 1839

Мутационная теория

Выявление мутаций зависит от числа исследованных на

Одни и те же мутации могут возникать повторно.

(X. Де Фриз, 1901-1903) утверждает, что вновь возникшие признаки только мутационной изменчивости из всех видов изменчивости передаются по наследству

Хромосомная теория наследственности

Преемственность свойств организмов в ряду поколений определяется преемственностью их хромосом. Распределение генетического материала у потомков зависит от расхождения и рекомбинаций хромосом родительских форм. Гены, локализованные в пределах одной хромосомы, составляют одну группу сцепления и наследуются совместно. Число групп сцепления соответствует гаплоидному числу хромосом. Признаки наследуются тоже сцепленно. Группы сцепления могут нарушаться в случае кроссинговера. Впервые обоснована Т. Бовери и У. Сеттоном в 1902-1907 гг., разработана Т. Морганом и его школой в начале 20-х гг. Учение о локализации наследственных факторов в хромосомах клеток.

Генная теория наследственности

Ген представляет собой единицу мутации, рекомбинации и функции:

при мутировании ген изменяется как целое, мутации возникают в парах нуклеотидов; рекомбинация происходит только между генами; ген контролирует элементарную функцию организма, ген определяет структуру одного фермента.

Гипотеза возникновения клеток эукариот путем симбиоза

Митохондрии, согласно этой гипотезе, возникли в результате внедрения древних аэробных бактерий в анаэробный прокариотный организм; хлоропласты появились в результате внедрения цианобактерий в древний эукари-отический одноклеточный организм. В результате этих процессов образовались симбиотические структуры, которые эволюционировали в дальнейшем в современные клетки как одноклеточных, так и многоклеточных организмов ныне живущих на Земле. Аналогичным путем возникли такие структуры как реснички, жгутики, центриолей, хро-момера хромосом и веретена деления при митозе.

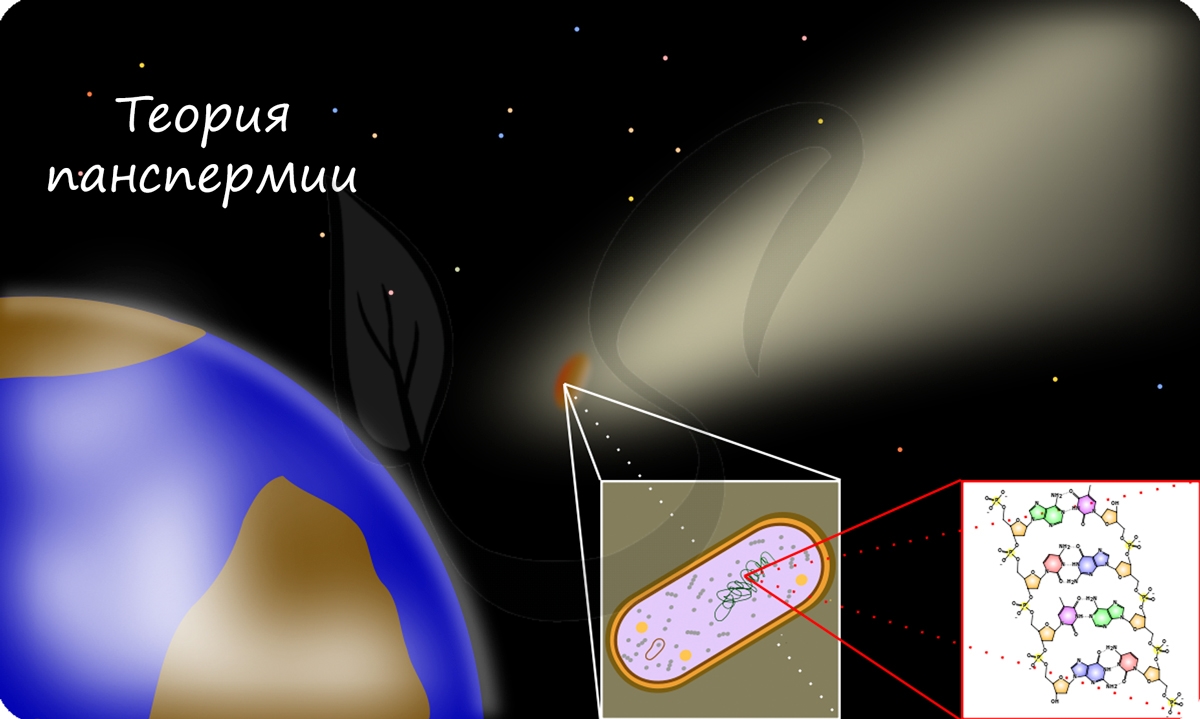

Гипотеза панспермии

Микроорганизмы обладают высокой устойчивостью к космическим факторам. Попадание живых организмов внеземного происхождения на Землю возможно с метеоритами и космической пылью. Зарождение жизни на Земле обязано привнесению ее из космоса. (Г Рихтер, 1865, С. Аррениус, 1895) гипотеза о возможности переноса жизни в космическом пространстве с одного тела на другое.

Теория катастроф

Учение, рассматривающее геологическую историю Земли как чередование эпох относительного покоя и сравнительно коротких катастрофических событий, резко преобразовывавших лик планеты.

Идея зародилась в древности, затем гипотезу катастроф выдвинул Ж. Кювье, в 1812 г.; А. Д’Орбиньи. и др. учены* продолжили ее развитие.

Семь научных теорий о происхождении жизни. И пять ненаучных версий (8 фото)

1.Панспермия

Гипотеза о занесении жизни на Землю с других космических тел имеет массу авторитетных защитников. На этой позиции стоял великий немецкий ученый Герман Гельмгольц и шведский химик Сванте Аррениус, российский мыслитель Владимир Вернадский и британский лорд-физик Кельвин. Однако наука – область фактов, и после открытия космической радиации и ее губительного действия на все живое панспермия, казалось, умерла.

Но чем глубже ученые погружаются в вопрос, тем больше всплывает нюансов. Так, теперь – в том числе и поставив многочисленные эксперименты на космических аппаратах – мы с куда большей серьезностью относимся к способностям живых организмов переносить радиацию и холод, отсутствие воды и прочие «прелести» пребывания в открытом космосе. Находки всевозможных органических соединений на астероидах и кометах, в далеких газопылевых скоплениях и протопланетных облаках многочисленны и не вызывают сомнений. А вот заявления об обнаружении в них следов чего-то подозрительно напоминающего микробы остаются недоказанными.

Легко заметить, что при всей своей увлекательности теория панспермии лишь переносит вопрос о возникновении жизни в другое место и другое время. Что бы ни занесло первые организмы на Землю – случайный ли метеорит или хитрый план высокоразвитых инопланетян, они должны были где-то и как-то родиться. Пусть не здесь и гораздо дальше в прошлом – но жизнь должна была вырасти из безжизненной материи. Вопрос «Как?» остается.

1.Ненаучно: Самозарождение

Спонтанное происхождение высокоразвитой живой материи из неживой – как зарождение личинок мух в гниющем мясе – можно связать еще с Аристотелем, который обобщил мысли множества предшественников и сформировал целостную доктрину о самозарождении. Как и прочие элементы философии Аристотеля, самозарождение было доминирующей доктриной в Средневековой Европе и пользовалось определенной поддержкой вплоть до экспериментов Луи Пастера, который окончательно показал, что для появления даже личинок мух нужны мухи-родители. Не стоит путать самозарождение с современными теориями абиогенного возникновения жизни: разница между ними принципиальная.

2. Первичный бульон

Это понятие тесно связано с успевшими обрести статус классических экспериментами, поставленными в 1950-х Стэнли Миллером и Гарольдом Юри. В лаборатории ученые смоделировали условия, которые могли существовать у поверхности молодой Земли, – смесь метана, угарного газа и молекулярного водорода, многочисленные электрические разряды, ультрафиолет, – и вскоре более 10% углерода из метана перешло в форму тех или иных органических молекул. В опытах Миллера – Юри было получено больше 20 аминокислот, сахара, липиды и предшественники нуклеиновых кислот.

Современные вариации этих классических экспериментов используют куда более сложные постановки, которые точнее соответствуют условиям ранней Земли. Имитируются воздействия вулканов с их выбросами сероводорода и двуокиси серы, присутствие азота и т. д. Так ученым удается получать огромное и разнообразное количество органики – потенциальных кирпичиков потенциальной жизни. Главной проблемой этих опытов остается рацемат: изомеры оптически активных молекул (таких как аминокислоты) образуются в смеси в равных количествах, тогда как вся известная нам жизнь (за единичными и странными исключениями) включает лишь L-изомеры.

Впрочем, к этой проблеме мы еще вернемся. Здесь же стоит добавить, что недавно – в 2015 году – кембриджский профессор Джон Сазерленд (John Sutherland) со своей командой показал возможность образования всех базовых «молекул жизни», компонентов ДНК, РНК и белков из весьма нехитрого набора исходных компонентов. Главные герои этой смеси – циановодород и сероводород, не столь уж редко встречающиеся в космосе. К ним остается добавить некоторые минеральные вещества и металлы, в достаточном количестве имеющиеся на Земле, – такие как фосфаты, соли меди и железа. Ученые построили детальную схему реакций, которая вполне могла создать насыщенный «первичный бульон» для того, чтобы в нем появились полимеры и в игру вступила полноценная химическая эволюция.

3.Химическая эволюция

Теория пытается описать превращение сравнительно простых органических веществ в довольно сложные химические системы, предшественницы собственно жизни, под влиянием внешних факторов, механизмов селекции и самоорганизации. Базовой концепцией этого подхода служит «водно-углеродный шовинизм», представляющий эти два компонента (воду и углерод – NS) в качестве абсолютно необходимых и ключевых для появления и развития жизни, будь то на Земле или где-то за ее пределами. А главной проблемой остаются условия, при которых «водно-углеродный шовинизм» может развиться в весьма изощренные химические комплексы, способные – прежде всего – к саморепликации.

По одной из гипотез, первичная организация молекул могла происходить в микропорах глинистых минералов, которые выполняли структурную роль. Эту идею несколько лет назад выдвинул шотландский химик Александер Кейрнс-Смит (Alexander Graham Cairns-Smith). На их внутренней поверхности, как на матрице, могли оседать и полимеризоваться сложные биомолекулы: израильские ученые показали, что такие условия позволяют выращивать достаточно длинные белковые цепочки. Здесь же могли скапливаться нужные количества солей металлов, играющих важную роль катализаторов химических реакций. Глиняные стенки могли выполнять функции клеточных мембран, разделяя «внутреннее» пространство, в котором протекают все более сложные химические реакции, и отделяя его от внешнего хаоса.

«Матрицами» для роста полимерных молекул могли служить поверхности кристаллических минералов: пространственная структура их кристаллической решетки способна вести отбор лишь оптических изомеров одного типа – например, L-аминокислот, – решая проблему, о которой мы говорили выше. Энергию для первичного «обмена веществ» могли поставлять неорганические реакции – такие как восстановление минерала пирита (FeS2) водородом (до сульфида железа и сероводорода). В этом случае для появления сложных биомолекул не требуется ни молний, ни ультрафиолета, как в экспериментах Миллера – Юри. А значит, мы можем избавиться от вредных аспектов их действия.

4. Черные курильщики

В самом деле, ультрафиолетовое излучение на молодой Земле, атмосфера которой еще не содержала кислорода и не имела такой замечательной штуки, как озоновый слой, должно было быть убийственным для любой зарождающейся жизни. Из этого выросло предположение о том, что хрупкие предки живых организмов были вынуждены существовать где-то, скрываясь от непрерывного потока стерилизующих все и вся лучей. Например, глубоко под водой – конечно, там, где имеется достаточно минеральных веществ, перемешивания, тепла и энергии для химических реакций. И такие места нашлись.

Ближе к концу ХХ века стало ясно, что океанское дно никак не может быть пристанищем средневековых монстров: условия здесь слишком тяжелые, температура невелика, излучения нет, а редкая органика способна разве что оседать с поверхности. Фактически это обширнейшие полупустыни – за некоторыми примечательными исключениями: тут же, глубоко под водой, поблизости от выходов геотермальных источников, жизнь буквально бьет ключом. Насыщенная сульфидами черная вода горяча, активно перемешивается и содержит массу минералов.

Черные курильщики океана – весьма богатые и самобытные экосистемы: питающиеся на них бактерии используют железосерные реакции, о которых мы уже говорили. Они являются основой для вполне цветущей жизни, включая массу уникальных червей и креветок. Возможно, они были основой и зарождения жизни на планете: по крайней мере, теоретически такие системы несут в себе все необходимое для этого.

2.Ненаучно: Духи, боги, первопредки

Любые космологические мифы о происхождении мира всегда венчаются антропогоническими – о происхождении человека. И в этих фантазиях можно лишь позавидовать воображению древних авторов: по вопросу о том, из чего, как и почему возник космос, откуда и каким образом появилась жизнь – и люди, – версии звучали самые разные и почти всегда красивые. Растения, рыбы и звери вылавливались с морского дна громадным вороном, люди выползали червями из тела первопредка Паньгу, лепились из глины и пепла, рождались от браков богов и чудовищ. Все это удивительно поэтично, но к науке, конечно, не имеет никакого отношения.

5.Мир РНК

В соответствии с принципами диалектического материализма жизнь – это «единство и борьба» двух начал: изменяющейся и передающейся по наследству информации, с одной стороны, и биохимических, структурных функций – с другой. Одно без другого невозможно – и вопрос о том, с чего жизнь началась, с информации и нуклеиновых кислот или с функций и белков, остается одним из самых сложных. А одним из известных решений этой парадоксальной задачи является гипотеза «мира РНК», появившаяся еще в конце 1960-х и окончательно оформившаяся в конце 1980-х.

РНК – макромолекулы, в хранении и передаче информации не столь эффективные, как ДНК, а в выполнении ферментативных функций – не столь впечатляющие, как белки. Зато молекулы РНК способны и на то, и на другое, и до сих пор они служат передаточным звеном в информационном обмене клетки, и катализируют целый ряд реакций в ней. Белки неспособны реплицироваться без информации ДНК, а ДНК неспособна на это без белковых «умений». РНК же может быть полностью автономной: она способна катализировать собственное «размножение» – и для начала этого достаточно.

Исследования в рамках гипотезы «мира РНК» показали, что эти макромолекулы способны и к полноценной химической эволюции. Взять хотя бы наглядный пример, продемонстрированный калифорнийскими биофизиками во главе с Лесли Оргелом (Lesley Orgel): если в раствор способной к саморепликации РНК добавить бромистый этидий, служащий для этой системы ядом, блокирующим синтез РНК, то понемногу, со сменой поколений макромолекул, в смеси появляются РНК, устойчивые даже к очень высоким концентрациям токсина. Примерно так, эволюционируя, первые молекулы РНК могли найти способ синтезировать первые инструменты-белки, а затем – в комплексе с ними – «открыть» для себя и двойную спираль ДНК, идеальный носитель наследственной информации.

3.Ненаучно: Неизменность

Не более научными, нежели истории о первопредках, можно назвать и взгляды, носящие громкое имя Теории стационарного состояния. По мнению ее сторонников, никакая жизнь вовсе никогда не возникала – как не рождалась и Земля, не появлялся и космос: они просто были всегда, всегда и пребудут. Все это не более обосновано, нежели черви Паньгу: чтобы всерьез принять такую «теорию», придется забыть о бесчисленных находках палеонтологии, геологии и астрономии. А по сути, отказаться от всего грандиозного здания современной науки – но тогда, наверное, стоит отказаться и от всего того, что полагается его жителям, включая компьютеры и безболезненное лечение зубов.

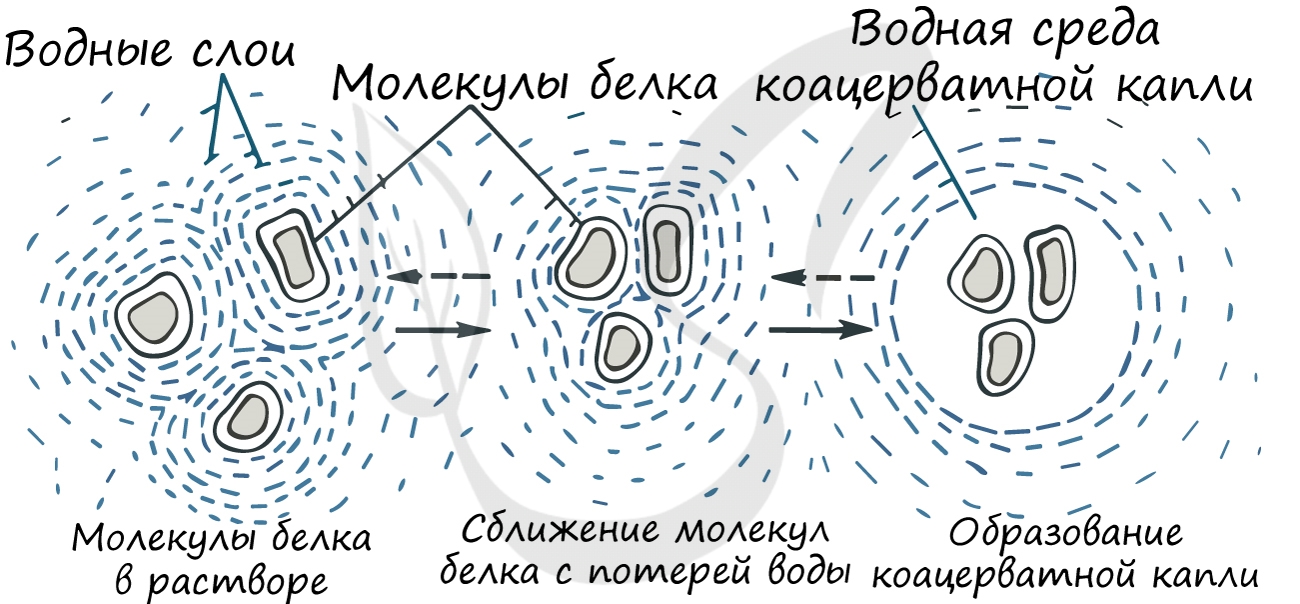

6.Протоклетки

Однако простой репликации для «нормальной жизни» недостаточно: любая жизнь – это, прежде всего, пространственно изолированный участок среды, разделяющий процессы обмена, облегчающий течение одних реакций и позволяющий исключать другие. Иначе говоря, жизнь – это клетка, ограниченная полупроницаемой мембраной, состоящей из липидов. И «протоклетки» должны были появляться уже на самых ранних этапах существования жизни на Земле – первую гипотезу об их происхождении высказал хорошо знакомый нам Александр Опарин. В его представлении «протомембранами» могли служить капельки гидрофобных липидов, напоминающие желтые капли масла, плавающего в воде.

В целом идеи ученого принимаются и современной наукой, занимался этой темой и Джек Шостак, получивший за свои работы Медаль Опарина. Вместе с Катаржиной Адамалой (Katarzyna Adamala) он сумел создать своего рода модель «протоклетки», аналог мембраны которой состоял не из современных липидов, а из еще более простых органических молекул, жирных кислот, которые вполне могли накапливаться в местах возникновения первых протоорганизмов. Шостаку и Адамале удалось даже «оживить» свои структуры, добавив в среду ионы магния (стимулирующие работу РНК-полимераз) и лимонную кислоту (стабилизирующую структуру жировых мембран).

В итоге у них получилась совершенно простая, но в чем-то живая система; во всяком случае это была нормальная протоклетка, которая содержала защищенную мембраной среду для размножения РНК. С этого момента можно закрыть последнюю главу предыстории жизни – и начать первые главы ее истории. Впрочем, это уже совсем другая тема, так что мы расскажем лишь об одной, но чрезвычайно важной концепции, связанной с первыми шагами эволюции жизни и возникновением громадного разнообразия организмов.

4.Ненаучно: Вечное возвращение

«Фирменное» представление индийской философии, в западной философии связанное с трудами Иммануила Канта, Фридриха Ницше и Мирчи Элиаде. Поэтическая картина вечного странствия каждой живой души по бесконечному множеству миров и их обитателей, ее перерождения то в ничтожное насекомое, то в возвышенного поэта, а то и в существо, неизвестное нам, демона или бога. Несмотря на отсутствие идей реинкарнации, Ницше эта идея действительно близка: вечность вечна, а значит, любое событие в ней может – и должно повториться вновь. И каждое существо без конца вращается на этой карусели всеобщего возвращения, так что только голова кружится, а сама проблема первичного происхождения исчезает где-то в калейдоскопе бесчисленных повторений.

7. Эндосимбиоз

Взгляните на себя в зеркало, всмотритесь в глаза: существо, с которым вы переглядываетесь, это сложнейший гибрид, возникший в незапамятные времена. Еще в конце XIX века немецко-английский естествоиспытатель Андреас Шимпер (Andreas Schimper) заметил, что хлоропласты – органеллы растительной клетки, ответственные за фотосинтез, – реплицируются отдельно от самой клетки. Вскоре появилась гипотеза о том, что хлоропласты – это симбионты, клетки фотосинтезирующих бактерий, когда-то проглоченные хозяином – и оставшиеся жить здесь навсегда.

Разумеется, хлоропластов у нас нет, иначе бы мы могли питаться солнечным светом, как предлагают некоторые псевдорелигиозные секты. Однако в 1920-е гипотеза эндосимбиоза была расширена, включив митохондрии – органеллы, которые потребляют кислород и поставляют энергию всем нашим клеткам. К сегодняшнему дню эта гипотеза приобрела статус полновесной, многократно доказанной теории – достаточно сказать, что у митохондрий и пластид обнаружился собственный геном, более или менее независимые от клетки механизмы деления и собственные системы синтеза белка.

В природе обнаружены и другие эндосимбионты, не имеющие за плечами миллиардов лет совместной эволюции и находящиеся на менее глубоком уровне интеграции в клетке. Например, у некоторых амеб нет собственных митохондрий, зато есть включенные внутрь и выполняющие их роль бактерии. Есть гипотезы и об эндосимбиотическом происхождении других органелл – включая жгутики и реснички, и даже клеточное ядро: согласно мнению некоторых исследователей, все мы, эукариоты, стали результатом небывалого слияния между бактериями и археями. Эти версии пока не находят строгого подтверждения, однако ясно одно: едва возникнув, жизнь стала поглощать соседей – и взаимодействовать с ними, рождая новую жизнь.

5.Ненаучно: Креационизм

Само понятие креационизма возникло в XIX веке, когда этим словом стали называться сторонники различных версий появления мира и жизни, предложенных авторами Торы, Библии и других священных книг монотеистических религий. Однако по сути ничего нового в сравнении с этими книгами креационисты не предложили, раз за разом пытаясь опровергнуть строгие и основательные находки науки – а на самом деле раз за разом теряя одну позицию за другой. К сожалению, идеи современных псевдоученых-креационистов куда легче понять: на осознание теорий настоящей науки требуется-таки потратить немало усилий.

masterok

masterok