Гипотензивный синдром у матери при беременности что это

Артериальная гипертензия у беременных. Автор статьи: врач акушер-гинеколог Ишмаева Диляра Адельевна.

Артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь) – самое частое хроническое заболевание у взрослых, связанное с повышением артериального давления. Артериальная гипертензия (АГ) в настоящее время является одной из наиболее распространенных форм патологии у беременных. Встречается у 5-30% беременных, и на протяжении последних десятилетий отмечается тенденция к увеличению ее распространенности. В период беременности артериальная гипертензия существенно влияет на ее течение и исход, является основной причиной перинатальных потерь и материнской смертности. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), гипертензивные осложнения занимают 3-4 место после тромбоэмболии, кровотечений, экстрагенитальных заболеваний среди причин смерти беременных. В о время беременности артериальная гипертензия может привести к развитию преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, отслойки сетчатки, эклампсии с нарушением мозгового кровообращения, полиорганной недостаточности, тяжелых форм синдрома ДВС с развитием массивных коагулопатических кровотечений, тромбоэмболии, преждевременным родам. Осложнениями АГ также являются прогрессирующая фетоплацентарная недостаточность и задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР), рождение маловесных детей, а в тяжелых случаях – асфиксия и антенатальная гибель плода и новорожденного. Отдаленный про гноз у женщин, имевших АГ в период беременности, характеризуется повышенной частотой развития ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Дети этих матерей подвержены развитию различных метаболических и гормональных нарушений, сердечно-сосудистой патологии. Классификация артериальной гипертензии у беременных:

Гестационная артериальная гипертензия (ГАГ). Повышение артериального давления (АД) впервые обнаруживается после 20-ой недели и не сопровождается наличием белка в моче (протеинурией). Окончательный диагноз ставится лишь после родов. Если АД возвратилось к норме через 12 недель после родов – «преходящая» (транзиторная) АГ. При сохранении повышенного АД через 12 недель – хроническая АГ. Преэклампсия. Является специфичным для беременности синдромом, возникшим после 20-ой недели беременности и определяется по наличию артериальной гипертензии, протеинурии. Факторами риска при преэклампсии являются:

В России принят термин «гестоз» – ряд патологических состояний, характеризующихся полиорганной недостаточностью с нарушением функций почек и печени, сосудистой и нервной системы, фетоплацентарного комплекса. Клинические формы гестоза:

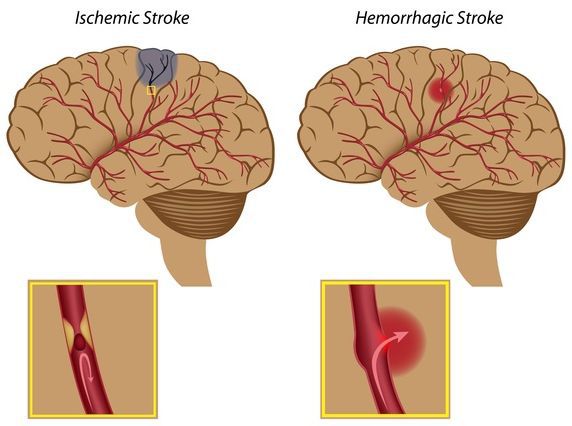

Опасность припадка эклампсии заключается в том, что во время него может произойти кровоизлияние в сетчатку глаз, или в мозг, или другие жизненно важные органы. В связи с чем возможны потеря сознания и летальный исход. С целью эффективной профилактики и ранней диагностики гестозов должна быть определена группа риска развития гестоза врачом. При каждом посещении обязательны следующие исследования:

Преэклампсия на фоне ХАГ. Это самая неблагоприятная клиническая форма артериальной гипертензии у беременных для прогноза матери и плода. Диагностируется в том случае, если на фоне артериальной гипертензии, существующей до беременности, или диагностируемой до 20- ой недели, появляется протеинурия, резкое повышение артериального давления. Как влияет артериальная гипертензия на организм беременной и плод? Влияние артериальной гипертензии на течение беременности и обратное влияние (беременности на течение артериальной гипертензии) зависит от ее стадии: I стадия артериальной гипертензии мало влияет на течение беременности и роды, осложнения почти не наблюдаются. II стадия артериальной гипертензии. Беременность ухудшает течение артериальной гипертензии. Характерным является временное снижение артериального давления на сроке 15-16 недель, однако после 22-24 недель артериальное давление непрерывно повышается, и у 50% беременных развивается гестоз. III стадия артериальной гипертензии. Беременность значительно отягощает течение артериальной гипертензии. Такое состояние является показанием к прерыванию беременности. При отказе женщины прервать беременность показана госпитализация в профильное отделение. При наличии артериальной гипертензии в результате связанных патологических изменений нарушается плацентарный кровоток, что увеличивает риск перинатальной заболеваемости и смертности. Лечение гипертензивных состояний у беременных. Цель лечения – предупредить осложнения, обусловленные высоким уровнем артериального давления, обеспечить сохранение беременности, нормального развития плода и успешные роды.

В заключение хочется сказать, чем раньше беременная встанет на учет в женскую консультацию, тем раньше будут выявлены факторы риска развития артериальной гипертензии, гестоза или скорректировано лечение уже имеющихся гипертензивных состояний, тем ниже будет риск возникновения нарушений жизнедеятельности плода и акушерской патологии. Профилактика и своевременная диагностика артериальной гипертензии беременных – важнейшая задача врача.

Что такое гипертензия при беременности? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мадоян М. А., кардиолога со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Артериальная гипертензия (АГ) при беременности — это повышение артериального давления (АД), регистрируемое два и более раз в течение четырёх часов. Повышенными считаются цифры ≥ 140 мм рт. ст. для верхнего (систолического) и ≥ 90 мм рт. ст. для нижнего (диастолического) АД. [1] [2] [5]

Повышение АД может возникнуть при гипертонической болезни (ГБ) и при симптоматических (вторичных) АГ.

ГБ не имеет одной причины, она является хроническим многопричинным заболеванием, которое возникает из-за сочетания наследственной предрасположенности и приобретённых факторов. [3,4] К приобретенным факторам риска относятся частые стрессы, избыточное потребление соли, диабет, ожирение, повышение липидов крови, малоподвижность и курение. [1] [2] [5]

Вторичные (симптоматические) АГ обычно имеют одну причину повышения АД: заболевания почек или почечных сосудов, заболевания эндокринных желёз, поражения нервной системы и другие. [3] [4]

Беременность не является причиной появления ни ГБ, ни вторичных АГ, но высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему во время беременности, родов и в послеродовом периоде может послужить причиной выявления или обострения уже существующих в организме женщины сердечно-сосудистых проблем. [1] [2] [5]

Симптомы гипертензии при беременности

Симптомы неосложнённой артериальной гипертензии у беременных неспецифичны:

Они могут наблюдаться как при других заболеваниях, не связанных с повышением АД, так и во время совершенно нормальной беременности.

При наличии осложнений АГ отмечаются симптомы со стороны пораженных органов-мишеней:

Помимо прочего, при беременности могут возникнуть специфические опасные осложнения АГ, связанные с тяжёлой патологией мелких сосудов — преэклампсия и эклампсия. [1] [2] [5] Преэклампсия может ничем себя не проявлять, кроме высокого АД и белка в моче, а может выражаться неспецифическими симптомами со стороны разных органов и систем организма. Эклампсия проявляется судорожными приступами с потерей сознания. [1] [2] [5]

Патогенез гипертензии при беременности

Уровень АД зависит от многих параметров организма: тонуса сосудов, объёма циркулирующей крови, скорости выталкивания крови из сердца, растяжимости стенок аорты и других факторов. Эти параметры регулируются условно на трех уровнях: центральном, сосудистом, почечном. [3] [4] [6]

При воздействии факторов риска, перечисленных выше, регуляторные механизмы сбиваются. В зависимости от того, на каком уровне первоначально произошел сбой, развитие АГ может начаться с одного из звеньев патогенеза и продолжиться подключением следующих: увеличением суммарного сопротивления сосудов, активацией гормональных систем, активацией центральной нервной системы, дисбалансом натрия и воды, увеличением жесткости сосудистой стенки. Эти патологические процессы наслаиваются на процессы адаптации сердечно-сосудистого русла к вынашиванию и рождению ребёнка.

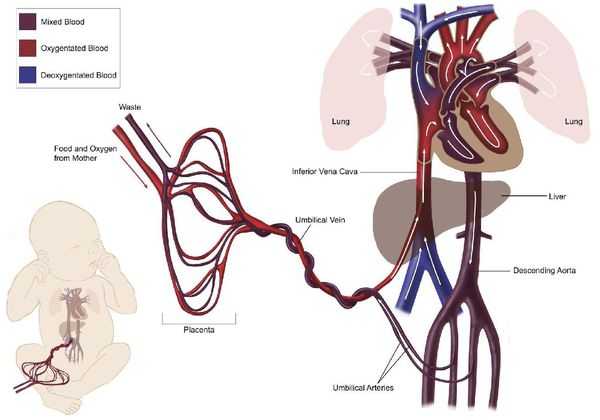

Во время беременности формируется еще один (третий) круг кровообращения, увеличивается общий объём циркулирующей крови, быстро повышается масса тела (рост матки, плаценты, плода), ускоряется обмен веществ, активируется ряд гормональных систем, также для беременности характерно расширение сосудов. [1] [2] [5] В результате увеличивается количество крови, выбрасываемое сердцем при сокращении, и количество сокращений сердца (к концу беременности обычно пульс учащается на 15-20 ударов), а уровень АД, наоборот, понижается (причём в первую треть беременности АД снижается, во вторую — остаётся без изменений, в третью — повышается до уровня перед беременностью). [1] [2] [5] Следовательно, в период беременности сердце работает в наименее экономном режиме, активно расходуя свой ресурс.

В родах нагрузка на сердце и сосуды максимальна, так как стремительно возрастает потребность тканей в кислороде. После родов исчезает третий круг кровообращения, повышается вязкость крови, увеличивается АД — сердечно-сосудистая система вновь должна перестроится, но теперь очень быстро. [1] [2] [5] Компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы резко сужаются.

Таким образом, адаптация сердечно-сосудистой системы к беременности, родам и послеродовому периоду может ухудшить течение АГ, а наличие АГ может затруднить адаптацию сердечно-сосудистой системы.

Классификация и стадии развития гипертензии при беременности

АГ при беременности классифицируют по времени её обнаружения, степени повышения АД и стадиям.

По времени обнаружения АГ выделяют: [1]

Для беременных существует особая классификация степени повышения АД, определяемой по наиболее высокому уровню систолического (верхнего) или диастолического (нижнего) АД: [1]

Осложнения гипертензии при беременности

Риски для матери и ребёнка:

Диагностика гипертензии при беременности

В связи с тем, что при беременности диагностические возможности ограничены, женщинам с уже ранее выявленной, существующей АГ целесообразно пройти комплексное обследование перед планированием беременности. [1] [5]

Когда нужно немедленно записаться к гинекологу

Беременной женщине с АГ необходим усиленный врачебный контроль в течение всей беременности и в ближайшее время после неё. Во время беременности обязательно надо обратиться к врачу не только при повышенном уровне артериального давления (верхнее ≥ 140 мм рт. ст., нижнее ≥ 90 мм рт. ст.), но и при головокружении, головной боли, чрезмерной усталости, появлении судорог в мышцах, тошноте.

Диагностический процесс при АГ во время беременности решает следующие задачи:

К каким врачам обращаться

Помимо наблюдения у гинеколога, при хронической АГ рекомендуются консультации терапевта (кардиолога), невролога, офтальмолога, эндокринолога.

Физикальное обследование

Основной метод диагностики — измерение АД. Измерять АД следует в положении сидя поочерёдно на каждой руке, обязательно спустя 5-10 минут предварительного отдыха. [1] В случае различных показателей АД верным считается результат с бо́льшим АД. Необходимо, чтобы на момент измерения прошло около 1,5-2 часов после употребления пищи. Для более достоверных результатов измерения АД следует в день диагностики отказаться от кофе и чая.

Лабораторная диагностика

Основные лабораторные анализы, назначаемые беременным с гипертонией:

Для выявления преэклампсии все беременные должны быть обследованы на наличие протеинурии (белка в моче) на ранних сроках. Если по результатам тест-полоски ≥1, то необходимо незамедлительно выполнить дальнейшие обследования, например выявить соотношение альбумина и креатинина в разовой порции мочи.

Инструментальная диагностика

Также при АГ во время беременности проводят:

Диагностические лабораторные и функциональные параметры преэклампсии (ПЭ)

Преэклампсия – характерный для беременности синдром, развивающийся после 20-й недели беременности. Проявляется повышением АД и протеинурией (появлением белка в моче) ≥ 0,3 г/сут.

Эклампсия – судорожный синдром, не связанный с заболеваниями мозга, возникающий у женщин с преэклампсией.

Лечение гипертензии при беременности

Целями лечения артериальной гипертензии у беременных являются:

Существует два способа лечения артериальной гипертензии при беременности :

— гестационной АГ (АД ≥ 140/90 на сроке ≥ 20 недель беременности);

— гипертоническом кризе (быстрое повышение АД ≥ 170/110);

— преэклампсии (АД ≥ 140/90 + белок в моче);

Виды амбулаторного лечения:

Немедикаментозное лечение: [1] [2] [5] [6]

Синдром нижней полой вены при беременности — это комплекс гемодинамических нарушений, вызванных аорто-кавальной компрессией при увеличении матки. Проявляется головокружением, внезапной слабостью, тахикардией, затрудненным дыханием, значительным падением АД, усилением шевелений, обмороком, возникающими в положении беременной лежа на спине. Диагностируется с помощью эхокардиографии, допплерографии плацентарного кровотока, интегральной реографии. Не требует специального лечения. В большинстве случаев для коррекции состояния женщине достаточно изменить свое положение в постели. Для исключения острой интранатальной гипоксии плода рекомендованы вертикальные роды.

МКБ-10

Общие сведения

Синдром сдавления нижней полой вены (СНПВ, синдром аорто-кавальной компрессии, постуральный гипотензивный синдром, гипотензивный синдром на спине) — одно из наиболее частых нарушений гемодинамики, выявляемых при беременности. По данных разных авторов, в III семестре субклинические проявления расстройства разной степени выраженности определяются у 70% беременных, при этом лишь около 10% пациенток жалуются на нарушения самочувствия. Актуальность своевременной диагностики СНПВ связана с повышенным риском прерывания гестации и возникновения других серьезных акушерских осложнений, сопровождающихся нарушением нормального развития ребенка и ростом перинатальной смертности.

Причины

Аорто-кавальная компрессия при гестации обычно вызывается механическим сдавливанием венозных сосудов увеличенной маткой и общим повышением внутриабдоминального давления. Крайне редко кровоток в нижней полой вене нарушается из-за сочетания беременности с другими причинами — врожденным сужением, тромбофлебитом, объемными неоплазиями органов брюшной полости, забрюшинного пространства, заболеваниями печени. К концу беременности масса матки увеличивается в 10-20 раз, вес плода достигает 2,5 кг и более, объем околоплодной жидкости составляет 1-1,5 л. В результате эластичная сосудистая стенка при положении пациентки на спине испытывает давление 6-7 кг, что приводит к уменьшению просвета вены.

Хотя такая ситуация возникает практически у всех беременных, типичная клиническая картина СНПВ наблюдается лишь у 9-10% больных, еще у 17-20% женщин заболевание протекает субклинически. В ходе исследований специалисты в сфере акушерства и гинекологии установили, что вероятность развития расстройства при беременности повышают следующие предрасполагающие факторы:

Патогенез

При кавальной компрессии усложняется отток крови от нижних конечностей, брюшных и тазовых органов. Сокращается венозный возврат, соответственно, в легочные альвеолы поступает меньше крови, снижается ее оксигенация, формируется гипоксемия. Одновременно падает сердечный выброс и зависящее от него сосудистое давление. Из-за поступления в системный кровоток меньшего количества крови, недостаточно насыщенной кислородом, в различных органах беременной и ребенка развивается тканевая гипоксия. Часть плазмы депонируется в сосудистом русле нижних конечностей и рыхлых тканей гениталий, что способствует варикозному расширению вен.

Симптомы СНПВ при беременности

У двух третей пациенток расстройство протекает бессимптомно или с усилением двигательной активности плода при изменении положения тела женщины. Признаки постуральной гипотензии обычно впервые возникают на 25-27 неделях гестации. Патологическая симптоматика проявляется спустя 2-3 минуты после того, как беременная легла на спину, и достигает максимума на протяжении 10 минут. Крайне редко СНВП наблюдается в сидячем положении. Более половины пациенток с клинически выраженным нарушением предъявляют жалобы на головокружение, чувство нехватки воздуха, затруднение дыхания, внезапную слабость, учащение сердцебиения, более частые и сильные шевеления. 37% больных испытывают спонтанное желание перевернуться на бок, встать. Иногда возникает прекардиальная боль, шум или звон в ушах, искры перед глазами, выпадение полей зрения, беспокойство, страх. У 1-3% пациенток отмечается значительное падение АД (до 80 мм рт. ст. и ниже), приводящее к обмороку. Симптоматика быстро исчезает после изменения положения тела.

Осложнения

СНПВ нередко осложняется нарушением плацентарного кровотока с возникновением хронической или острой гипоксии плода, задержкой его развития. У женщин со сдавленной нижней полой веной достоверно чаще преждевременно отслаивается плацента. Венозный застой провоцирует начало геморроя, варикоза, тромбоза, тромбофлебита. При депонировании больших объемов крови в сосудах нижних конечностей возможен гиповолемический шок с множественным поражением органов — нарушением почечной клубочковой фильтрации, респираторным дистресс-синдромом, мозговой и сердечно-сосудистой недостаточностью.

Диагностика

Синдром нижней полой вены при беременности обычно диагностируют на основании снижения АД и характерной симптоматики, возникающей в положении женщины на спине. При подозрении на субклиническое течение расстройства назначают комплексное обследование, позволяющее выявить изменения гемодинамики и нарушения кровоснабжения плода. Для подтверждения диагноза рекомендованы:

С учетом повышенного риска возникновения гипоксии плода рекомендован динамический мониторинг его состояния с помощью КТГ, фонокардиографии. По показаниям выполняется спектрофотометрический анализ газового состояния крови женщины и в исключительных случаях — ребенка. Обычно этот метод выявляет снижение парциального давления кислорода, повышение парциального давления углекислого газа и признаки метаболического ацидоза.

Дифференциальная диагностика проводится с другими расстройствами, при которых сдавливается нижняя полая вена, — стенозом, тромбозом, неоплазиями печени, поджелудочной железы, матки, яичников, почек, мочевого пузыря, забрюшинных лимфоузлов, ретроперитонеальным фиброзом, синдромом Бадда-Киари с ростом тромба в нижнюю полую вену. Исключают патологические состояния, способные спровоцировать коллапс: вегетососудистую дистонию, артериальную гипотензию вследствие пищевого или медикаментозного отравления, острой инфекции, аритмии, сердечной недостаточности. По показаниям пациентку консультирует кардиолог, флеболог, гастроэнтеролог, гепатолог, уролог, онколог.

Лечение СНПВ при беременности

Как правило, постуральная гипотензия, вызванная кавальной компрессией, проходит самостоятельно при повороте пациентки на бок или вставании. Беременным с клиническими признаками расстройства следует спать на левом боку с подкладыванием между ног или под верхнюю ногу подушки. Некоторые женщины лучше чувствуют себя при отдыхе в полусидячем положении. Для уменьшения венозного застоя и улучшения гемодинамических показателей показаны умеренные физические нагрузки — ходьба, упражнения в воде, йога для беременных. При возникновении внутриутробной гипоксии назначаются препараты, улучшающие кровоток в маточно-плацентарном комплексе.

Наличие СНПВ необходимо учитывать при планировании метода родоразрешения. При отсутствии акушерских и экстрагенитальных показаний к кесареву сечению пациенткам рекомендованы естественные роды в вертикальном положении стоя, сидя или на корточках. Это позволяет существенно уменьшить риск гипоксии плода. Если женщина настаивает на традиционном способе родовспоможения, ее укладывают на левый бок, а в период изгнания переводят на родильное кресло с высоко поднятым головным концом. При оперативном родоразрешении кавальная компрессия чаще провоцирует критические нарушения гемодинамики, о чем важно помнить при подготовке и в ходе вмешательства.

Прогноз и профилактика

Исход беременности и родов при своевременном выявлении СНПВ является благоприятным и становится серьезным только при несоблюдении пациенткой рекомендаций акушера-гинеколога по коррекции образа жизни. С профилактической целью всем беременным после 25 недели показаны отказ от сна и отдыха на спине, снижение избыточного веса, достаточная двигательная активность для поддержания нормальной гемодинамики. Женщинам с многоводием, многоплодием, ожирением, варикозом нижних конечностей, половых органов при появлении признаков внутриутробной гипоксии ребенка (учащении или замедлении шевелений, изменении их интенсивности) для профилактики возможных осложнений необходимо пройти обследование для исключения скрытых форм постуральной гипотензии на спине.

ГЕСТОЗ У БЕРЕМЕННЫХ Вопросы диагностики и акушерской тактики

Является ли гестоз беременных самостоятельным заболеванием? От чего зависит течение гестоза? Какие степени нефропатии принято различать? Какую патогенетическую терапию назначают при гестозе беременных? Гестоз беременных представляет собой синдр

Является ли гестоз беременных самостоятельным заболеванием?

От чего зависит течение гестоза?

Какие степени нефропатии принято различать?

Какую патогенетическую терапию назначают при гестозе беременных?

Гестоз беременных представляет собой синдром полиорганной функциональной недостаточности, который развивается в результате беременности или обостряется в связи с беременностью. Основные его симптомы: патологическое увеличение массы тела, отеки, артериальная гипертензия, протеинурия, приступы судорог и/или кома. Гестоз беременных — не самостоятельное заболевание, это синдром, обусловленный несоответствием возможностей адаптационных систем организма матери адекватно обеспечить потребности развивающегося плода. Реализуется это несоответствие через различную степень выраженности перфузионно-диффузионной недостаточности плаценты.

Выделяя отдельно гипертонию и протеинурию в группе гестозов, большинство зарубежных авторов при сочетании симптомов (отеки, протеинурия, гипертензия), независимо от степени их выраженности, определяют подобное состояние как преэклампсию. Таким образом подчеркивается трудность определения степени тяжести гестоза.

В нашей стране принята классификация, включающая четыре клинические формы гестоза: водянку, нефропатию, преэклампсию и эклампсию. Некоторые авторы признают существование еще одной моносимптомной клинической формы — гипертонии беременных, а также делят поздний гестоз на «чистый» и «сочетанный», т. е. развивающийся на фоне существовавших до беременности хронических заболеваний.

Распространенность гестоза остается высокой (около 12—27%) и не имеет тенденции к снижению. Его течение во многом зависит от предшествующих заболеваний, в связи с чем выделяют неосложненные и сочетанные (осложненные) формы гестоза.

Тяжело и с неблагоприятными последствиями для плода и новорожденного протекает гестоз на фоне заболеваний почек. В последние годы отмечен рост числа случаев почечной патологии у беременных. Так, гестационный пиелонефрит определяется у 6—8% беременных, гломерулонефрит — у 0,1-0,2%.

Гестоз на фоне заболеваний почек развивается с 18—22 недели беременности. Раннее начало гестоза всегда должно настораживать — речь может идти о сочетанной форме заболевания. Наличие этого диагноза следует уточнить, так как лечение сочетанных форм имеет свои, очень существенные особенности. У беременных с заболеваниями почек и гестозом, особенно при выраженной гипертензии, нередко (5-6%) отмечается преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты с тяжелыми последствиями для здоровья матери и плода.

Как правило, тяжело протекает гестоз на фоне гипертонической болезни. Даже нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу в сочетании с гестозом у некоторых женщин определяет тяжелое течение заболевания.

Гестоз, видимо, развивается в результате дисбаланса между материнскими антителами и антигенной структурой плода. При беременности, осложненной гестозом, увеличивается выработка антител и количество циркулирующих иммунных комплексов. Отложение этих комплексов на поверхности эндотелия вызывает агрегацию тромбоцитов, повреждение тканей, отложение фибрина. Кроме прямого повреждающего действия антител, они снижают синтез простациклина и тем самым нарушают способность сосудистой стенки предупреждать сосудистый спазм, агрегацию тромбоцитов и внутрисосудистый тромбоз. Снижение простациклина происходит параллельно повреждению эндотелиальных клеток. Возникают иммунные васкулиты с хориондецидуальными повреждениями, высвобождением тканевого тромбопластина, фибрина, фибриногена. Повреждение эндотелия вызывает ряд негативных последствий, которые наиболее ярко проявляются в виде гипертензии, протеинурии и отеков. Повреждение эндотелия довольно распространено, что позволяет отнести тяжелый гестоз в группу заболеваний эндотелия и обосновать неизбежность развития полиорганной недостаточности при этой патологии беременности.

Способность эндотелиальных клеток вырабатывать простациклин уменьшается при гипертонической болезни, сахарном диабете, ожирении, поэтому гестоз быстрее возникает на фоне сопутствующей экстрагенитальной патологии и всегда сопровождается тяжелой полиорганной недостаточностью. У беременных с пиелонефритом повышается уровень эндотоксина в крови с одновременным снижением антиэндотоксиновых антител. На фоне иммунного васкулита снижается выработка простациклина и увеличивается количество тромбоксана, что с ростом легочного и периферического сосудистого сопротивления ведет к повышению тонуса артериол, спазму сосудов головного мозга, агрегации тромбоцитов и ДВС-синдрому.

Существенный момент — определение степени тяжести гестоза. Не вызывает сомнения, что сочетанная форма гестоза может считаться наиболее тяжелой. Раннее начало гестоза и его наличие в течение более чем трех недель должны учитываться как неблагоприятные прогностические признаки.

Принято различать III степени нефропатии. При I степени возникают отеки ног, артериальное давление повышено на 25—30% (около 150/90 мм рт. ст.), отмечается умеренная протеинурия (до 1,0 г/л). При II степени заболевания выявляются выраженные отеки ног, брюшной стенки, артериальное давление повышается на 40% по отношению к начальному уровню (170/100 мм рт. ст.), протеинурия более выражена (от 1,0 до 3,0 г/л). Для III степени характерны резко выраженные отеки ног, брюшной стенки, лица, повышение артериального давления по отношению к его начальному уровню более чем на 40% (выше 170/100 мм рт. ст.) и выраженная протеинурия с содержанием белка в моче (более 3,0 г/л). Это деление не всегда оправдывает себя на практике, так как и при нефропатии II степени (а иногда и I степени) возможны тяжелые осложнения и развитие в преэклампсии и эклампсии. Поэтому многие акушеры выделяют легкую и тяжелую формы нефропатии. Тяжелая нефропатия может рассматриваться как преэклампсия; больные при этом нуждаются в интенсивной терапии, а при недостаточной ее эффективности — в немедленном родоразрешении.

Классическая «триада» симптомов наблюдается в 28—50% случаев. В настоящее время клиническое течение гестоза характеризуют стертость течения и увеличение числа малосимптомных, атипичных форм заболевания. Однако эти формы гестозов не менее опасны, чем осложнение с выраженными симптомами.

Диагноз заболевания и определение степени его тяжести должны быть основаны на оценке изменений сердечно-сосудистой системы, функции печени, почек, легких, нервной системы и состояния плода. Основной признак гестоза — гипертензивный синдром. Важны не абсолютные цифры максимального и минимального артериального давления, а повышение давления по сравнению с исходным, а также изучение его в динамике.

Особое значение имеют повышение диастолического и уменьшение пульсового давления (до 30 мм рт. ст. и ниже). Выявлена зависимость между тяжестью гестоза и степенью асимметрии артериального давления: чем выраженнее асимметрия, тем тяжелее протекает гестоз. Уже при нетяжелом течении гестоза существенно нарушается центральная гемодинамика. Снижается объем циркулирующей крови, центральное и периферическое венозное давление, уменьшается величина сердечного выброса, повышается периферическое сосудистое сопротивление, отмечаются метаболические нарушения в миокарде. Высокие показатели гематокрита (более 0,42 мг/л) свидетельствуют о тяжелой степени гестоза.

О степени тяжести гестоза можно судить по нарушению функции почек. Для определения выраженности протеинурии целесообразно исследование суточной порции мочи, так как выделение белка в течение суток может значительно варьировать. Раньше других страдает концентрационная функция почек. Параллельно нарастанию тяжести гестоза снижается суточный диурез. О нарушении азотовыделительной функции почек при гестозе судят по повышению концентрации мочевины и креатинина в крови.

Наиболее характерными признаками поражения печени является нарушение ее белково-образовательной и антитоксической функции. Количество белка в плазме крови у больных с гестозом значительно снижается, так же как и величина коллоидно-онкотического давления плазмы. Наиболее резко уменьшается содержание альбумина. Гипопротеинемия является не только следствием нарушения белково-образовательной функции печени, но и зависит от потери белка во внеклеточное пространство и выделения его с мочой за счет повышенной проницаемости сосудистой стенки.

Изменения центральной и периферической нервной системы могут возникать периодически и быстро исчезать, но в ряде случаев они носят стойкий патологический характер. Головная боль, нарушение зрения, тошнота, рвота, различной степени нарушения сознания являются признаками гипертензивной энцефалопатии.

Прогрессирующий гестоз с длительным нарушением микроциркуляции в конечном счете приводит к развитию внутричерепной гипертензии, острым нарушениям мозгового кровообращения, появлению судорожной готовности, развитию эклампсии и коматозного состояния.

У больных с тяжелыми формами гестоза наблюдаются нарушения функции дыхания, причем при эклампсии может развиться острая дыхательная недостаточность, проявляющаяся двигательным возбуждением, цианозом, одышкой, расстройством ритма дыхания.

Тромбоцитопения разной степени тяжести отмечается почти у 1/3 беременных с гестозом. Более того, тромбоцитопения может на несколько недель «опережать» другие проявления этого осложнения. Чем тяжелее гестоз, тем более выражено уменьшение количества тромбоцитов. Тромбоцитопения может отмечаться и при отсутствии выявляемых изменений в системе свертывания. Поэтому рекомендуется обязательно сделать анализ на содержание тромбоцитов в рамках общего обследования с целью оценки состояния беременных и ухода за ними в поздние сроки беременности. Степень тромбоцитопении соответствует степени риска для плода, независимо от тяжести клинического состояния больной.

Характерные для гестоза сосудистые нарушения влекут за собой ухудшение доставки кислорода и других метаболитов к тканям матери и плода. Отмечается прямая зависимость между степенью нарушения кислородного снабжения тканей, состоянием плода и тяжестью гестоза. Наблюдаются выраженные дистрофические изменения эндотелия сосудов (облитерирующий ангиит), отек и склероз стромы ворсин, а также тромбоз их сосудов и межворсинчатого пространства, ишемические нефриты, кровоизлияния в децидуальную оболочку и строму ворсин, ретроплацентарная гематома, некроз отдельных ворсин, утолщение базальной мембраны трофобласта. Одновременно в плаценте снижается содержание эстрогенных гормонов и прогестерона, что, вероятно, обусловлено ее гипоксией (при выраженной ишемии плаценты синтез прогестерона блокируется). Наряду с деструктивными поражениями в плаценте при гестозе обнаруживаются такие компенсаторно-приспособительные изменения, как гиперваскуляризация, полнокровие ворсин, пролиферация эпителия, развитие новых ворсин. Однако, несмотря на увеличение массы плаценты, в полной мере эти изменения предупредить гипоксию плода не могут.

При гестозах наблюдается активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Продукты ПОЛ являются высокотоксичными веществами, повреждающими мембраны. Известно, что имеющаяся при гестозе гипоксия матери и плода создает благоприятные условия для так называемого оксигеназного пути утилизации кислорода. Кроме того, гестоз сопровождается снижением содержания таких эндогенных антиоксидантов, как витамины, особенно витамина Е. Поэтому в комплексную терапию гестоза целесообразно включать витамины.

Диффузионная недостаточность плаценты в основном связана с утолщением синцитикапиллярной мембраны (отек, воспалительная инфильтрация), что, безусловно, затрудняет газообмен через плаценту и существенно ухудшает ее негазообменные функции (барьерную, фильтрационно-очистительную, терморегуляционную, метаболическую, эндокринную, иммунную и др.) либо изменяет физико-химические характеристики ткани, входящей в состав плацентарной мембраны (фиброз и т. д.). Нарушения перфузии и диффузии тесно связаны друг с другом. Но существует и плацентарная перфузионно-диффузионная недостаточность с синдромом мозаичного поражения плаценты, с тромбозом и ишемией на одном участке, с геморрагией и отеком — на другом.

Важным аспектом являются показания к родоразрешению беременных с различной степенью тяжести гестоза. Длительное течение гестоза часто оказывается более неблагоприятным фактором для матери и плода, чем выраженность его клинических проявлений. При длительном течении заболевания неизбежны хроническая гипоксия, хронические нарушения периферического кровообращения с развитием синдрома ДВС. Чем тяжелее заболевание, тем менее длительным должно быть его лечение, тем раньше нужно ставить вопрос о родоразрешении. Нередко родоразрешение является основным методом лечения гестоза, а иногда и единственной возможностью спасения матери и плода.

Родоразрешение для больных с гестозом представляет дополнительную нагрузку, в связи с чем больную следует готовить к нему, применяя интенсивную терапию и тщательно оценивая ее эффективность. Нужно помнить, что родоразрешение является одним из элементов комплексной терапии и осуществляется гораздо бережнее при соответствующей подготовке.

Немедленное родоразрешение необходимо обеспечить при эклампсии, тяжелых осложнениях гестоза (эклампсическая кома, острая почечно-печеночная недостаточность, кровоизлияние в мозг, отслойка сетчатки глаза).

Срочное родоразрешение показано при отсутствии эффекта от интенсивной терапии преэклампсии в течение 4—6 ч, тяжелой нефропатии — 1-2 дней, нефропатии средней тяжести — 5—7 дней, легкой нефропатии — 12—14 дней. Дополнительным показанием к родоразрешению являются признаки фетоплацентарной недостаточности (внутриутробная гипоксия и гипотрофия плода). При необходимости родоразрешения у беременных с нефропатией и готовности организма к родам (при биологической «зрелости» шейки матки) методом выбора является родовозбуждение после амниотомии. При отсутствии родовой деятельности в течение 2-3 ч после амниотомии следует приступить к родовозбуждению путем внутривенного капельного введения окситоцина, простагландина или их сочетания. При «незрелой» шейке матки для родовозбуждения целесообразнее использовать простагландины. При невозможности вызвать роды вопрос решается в пользу абдоминального родоразрешения.

У некоторых больных с гестозом оперативное родоразрешение путем кесарева сечения наиболее целесообразно. При решении вопроса о производстве кесарева сечения у больных с тяжелыми формами гестоза следует тщательно оценивать состояние матери, плода, эффективность интенсивной терапии. Кесарево сечение целесообразно производить у женщин с тяжелой нефропатией при неподготовленных родовых путях, при отсутствии эффекта от интенсивной терапии в течение суток. Оно показано также при отсутствии эффекта от родовозбуждения у больной с тяжелой нефропатией, а также при возникновении аномалий родовой деятельности; у больной с эклампсией в родах при отсутствии условий для быстрого родоразрешения через естественные родовые пути. Кесарево сечение является методом выбора при преэклампсии, не поддающейся интенсивной терапии в течение 3-5 ч, при невозможности родоразрешения через естественные родовые пути.

Во время родов течение гестоза, как правило, усугубляется, и нетяжелая нефропатия может приобретать признаки тяжелой с сомнительным прогнозом и возможностью тяжелых осложнений. В связи с этим особого внимания заслуживают детали ведения родов у больных гестозом.

При родах необходимо проводить тщательный контроль за состоянием гемодинамики, дыхания, функции почек, печени и биохимических показателей, родовой деятельности и состоянием плода.

В случае утомления роженицы и недостаточной эффективности родовой деятельности показано применение лечебного акушерского сна.

Частью патогенетической терапии является обезболивание родов, которое должно быть тщательным и адекватным. Выбор способа обезболивания родов зависит от степени тяжести гестоза. При нефропатии I степени достаточно использование промедола в сочетании со спазмолитическими и седативными средствами. При нефропатии II-III степени методом выбора является длительная перидуральная анестезия.

Опасность возникновения эклампсии, кровоизлияния в мозг, сетчатку глаза особенно увеличиваются во втором периоде родов в связи с резко возрастающей во время потуг физической и эмоциональной нагрузкой, ведущей к повышению артериального и внутричерепного давления. Для обезболивания во втором периоде родов можно применять ингаляцию закисью азота с кислородом и пудендальную анестезию.

Применяющиеся с целью лечения гестозов седативные, аналгезирующие, ганглиоблокирующие и спазмолитические средства одновременно регулируют сократительную деятельность матки, поскольку приводят к нормализации нарушенных нейродинамических процессов в высших отделах ЦНС, являющихся одной из основных причин аномалии родовых сил. В то же время нужно помнить, что чрезмерное использование большого количества седативных и наркотических средств может стать причиной нарушения ауторегуляции с последующим ухудшением таких жизненно важных процессов, как гемодинамика, дыхание, эндокринная регуляция и др. Подобное состояние на современном этапе трудно контролировать. С целью снижения внутриматочного и внутрибрюшного давления показано раннее вскрытие плодного пузыря.

Гипотензивная терапия при родах осуществляется внутривенным введением серно-кислого магния, дибазола, спазмолитических препаратов. По мере развития родовой деятельности гипотензивную терапию следует проводить более интенсивно, поскольку артериальное давление имеет тенденцию к повышению.

При подъеме артериального давления и отсутствии эффекта от примененных ранее гипотензивных средств целесообразно использование ганглиоблокаторов под постоянным контролем артериального давления. Снижение артериального давления под воздействием ганглиоблокаторов является следствием увеличения сосудистого русла. В результате уменьшения периферического сопротивления происходит перераспределение крови в мелкие сосуды большого круга кровообращения.

Появление неврологической симптоматики (головная боль, тошнота, рвота), нечувствительность роженицы к медикаментозной терапии, признаки угрожающей асфиксии плода являются показаниями к окончанию родов с помощью акушерских щипцов или экстракции плода за тазовый конец (при мертвом плоде — плодоразрушающей операции) под наркозом. При гестозе не используют вакуум-экстракцию плода, так как она не отвечает основной цели — исключению потуг — и может привести к травматизации плода.

В настоящее время расширены показания к кесареву сечению при эклампсии. К ним относятся — отсутствие быстрого эффекта от применения комплексной интенсивной терапии у беременных и рожениц в первом периоде родов (в течение 1-2 ч), неподготовленные родовые пути у беременных даже при наличии достаточного эффекта от проведения комплексной интенсивной терапии, осложненное течение родов (нарушение сократительной деятельности матки, острая гипоксия плода и др.).

При подготовленных родовых путях и доношенной беременности возможно родовозбуждение путем амниотомии и введения окситоцина и простагландинов. Во втором периоде показано выключение потуг с помощью акушерских щипцов. При незрелом плоде решение об оптимальном времени родоразрешения беременной с эклампсией проводиться с учетом определения степени риска недоношенности и, с другой стороны, опасности продолжения беременности как для матери, так и для плода.

В последние годы тактика превентивного кесарева сечения у беременных с эклампсией пересматривается благодаря наличию методов мониторного контроля за функциональным состоянием жизненно важных органов и систем матери и плода. Установлено, что сократительная деятельность матки после перенесенных судорожных припадков у большинства женщин не нарушается, следовательно, проведение родов через естественные родовые пути на фоне вспомогательной вентиляции и комплексной интенсивной терапии возможно.

Противосудорожная и гипотензивная терапия с применением адекватной аналгезии должна продолжаться на протяжении всего родового акта. Больной необходимо находиться в положении на боку для профилактики развития синдрома нижней полой вены. Перидуральная анестезия может быть использована только при необходимости и проводиться лишь опытным анестезиологом.

В третьем периоде и сразу после родов артериальное давление часто повышается вследствие увеличения периферического сопротивления, вызванного прекращением маточно-плацентарного кровотока и аутотрансфузией крови в матке. Для предотвращения осложнений в течение первых 60 мин после родов всех больных с тяжелой формой гипертензии необходимо обследовать; величину АД и частоту сердечных сокращений следует измерять каждые 15 мин. При тенденции к артериальной гипертензии дозу гипотензивных препаратов повышают и продолжают антисудорожную терапию в течение 24 ч после родоразрешения.

С практической точки зрения опасна не степень тяжести артериальной гипертензии, а связанные с резкими колебаниями АД осложнения, которые и являются причиной смерти плода, отставания его в развитии, гипоксии, преждевременных родов, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Поэтому при выявлении стойкой гипертензии беременных госпитализируют и назначают следующее лечение:

В. Н. Кузьмин, доктор медицинских наук, профессор

МГМСУ, Москва