Гипотензивная терапия что это такое

Антигипертензивная терапия как основа нейропротекции в современной клинической практике

Рассмотрены современные рекомендации по лечению артериальной гипертензии и данные по изучению клинической эффективности применения четырехкомпонентного нейропротективного препарата. Комбинация входящих в его состав эналаприла, индапамида и метопролола тар

Contemporary guidelines on treatment of arterial hypertension and the data on clinical efficiency of use of four-component neuroprotective preparation were studied. The combination of its components — enalapril, indapamide, and Metoprolol Tartrate ensures versatile organ-protective support and enhances the forecast, and nootrope vinpocetine potentiates anti-hypertensive effect and improves condition of cerebral circulation.

Артериальная гипертензия (АГ) — одна из актуальнейших проблем современной терапии, кардиологии и неврологии. Распространенность АГ в европейских странах, в том числе и РФ, находится в диапазоне 30–45% от общей популяции, с резким возрастанием по мере старения населения. АГ является ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), таких как инфаркт миокарда (ИМ), мозговой инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), а также цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ): хронической ишемии головного мозга (ХИМ), гипертонической энцефалопатии, ишемического или геморрагического инсульта, транзиторной ишемической атаки. АГ является самым частым компонентом коморбидности в практике любого врача, присутствуя в 90% случаев всех возможных сочетаний заболеваний [1, 2]. Наиболее распространенный вариант коморбидности — АГ с атеросклерозом или дислипидемией. Основным осложнением атеросклероза коронарных артерий является ИБС, ИМ и кардиосклероз, ведущий к прогрессирующей ХСН, а поражение магистральных артерий головного мозга проявляется симптомами ХИМ с последующим развитием сосудистой деменции или мозгового инсульта [3, 4]. На сегодняшний день в мире около 9 млн человек страдают ЦВЗ. Все это делает актуальным постоянное изучение проблемы ранней диагностики и коррекции АГ с целью профилактики самых распространенных ССЗ и ЦВЗ [5].

Четырехкомпонентная антигипертензивная комбинация — возможности и преимущества

На прием к врачу общей практики в районную поликлинику обратилась пациентка А., 1965 г. р., с жалобами на учащенное сердцебиение, головную боль, частые головокружения, «шум и звон» в ушах, выраженную утомляемость при нагрузке, нарушения памяти.

Наследственность: отец — инсульт, острый коронарный синдром в возрасте 50 лет; мать — АГ, ИБС, сахарный диабет 2 типа, сестра — АГ, сахарный диабет 2 типа.

Анамнез. В течение нескольких лет — повышение АД до maх 200/110 мм рт. ст., в качестве антигипертензивной терапии в настоящий момент получает эналаприл 5 мг 2 раза в день, адаптирована к 150/90 мм рт. ст. Несколько лет назад впервые была выявлена гипергликемия натощак, при проведении теста с 75 г глюкозы — выявлена нарушенная толерантность к глюкозе. С тех пор пациентка соблюдает диету, за весом следит, вес стабильный.

Перенесенные заболевания: частые простудные заболевания, язвенная болезнь 12-перстной кишки.

Эпиданамнез: туберкулез, вирусные гепатиты, сахарный диабет отрицает.

Вредные привычки: курит, алкоголь — не злоупотребляет.

Аллергологический анамнез: капли в нос Пиносол — отек Квинке.

Настоящее состояние: общее состояние удовлетворительное.

По результатам лабораторно-инструментального обследования изменений в результатах клинических анализов крови и мочи не выявлено. Биохимический анализ представлен в табл. 1.

По данным эхокардиографии: признаки гипертрофии левого желудочка. Фракция выброса левого желудочка — 61%.

Результаты суточного мониторирования АД (табл. 2) подтвердили наличие АГ, несмотря на принимаемую терапию. Среднее систолическое АД (САД) за сутки составило 154 мм рт. ст. (дневное САД — 157 мм рт. ст.), диастолическое АД (ДАД) — 95 мм рт. ст., что превысило нормальные значения. Отмечено нарушение суточного ритма САД по типу non-dipper, т. е. отсутствие достаточного снижения АД в ночное время, особенно неблагоприятное в отношении развития осложнений в виде инсульта, инфаркта, хронической ишемии мозга и когнитивных нарушений.

Диагноз: «Артериальная гипертензия, 1-я степень, риск IV. НК — 0. Гиперлипидемия IIb. Ожирение 1-й степени. Висцеральный тип ожирения. Предиабет: нарушенная толерантность к глюкозе. Нарушенная гликемия натощак. Язвенная болезнь 12-перстной кишки вне обострения».

Получаемая терапия на момент обращения: Энап 5 мг 2 раза/день (утром, вечером); Омез 20 мг 1 раз/день (на ночь).

Была проведена коррекция получаемой терапии:

1) Энап заменен на препарат Гипотэф — 1 таблетка утром и 1 таблетка вечером;

2) к терапии был добавлен препарат питавастатин 4 мг по 1 таблетке вечером после ужина.

При повторном осмотре пациентки через 3 месяца выявлено, что на фоне проводимой терапии состояние пациентки значительно улучшилось: головные боли регрессировали, улучшилось общее самочувствие, повысилась работоспособность, исчезло ощущение «шума и звона» в ушах, а также «провалов» в памяти. Для оценки эффективности терапии было проведено повторное суточное мониторирование АД, результаты подтвердили достижение целевых значений — до 125/80 мм рт. ст. и нормализацию суточного профиля АД (табл. 3). Биохимический анализ показал достижение целевых значений уровней ЛПНП и общего холестерина (табл. 4). Также было отмечено отсутствие ухудшения углеводных нарушений на фоне проводимой терапии.

Таким образом, назначенная пациентке рациональная антигипертензивная терапия в виде низкодозового комбинированного нейропротективного препарата Гипотэф и статинотерапия показали высокую эффективность в короткие сроки. Исчезновение таких симптомов, как головная боль, головокружение, шум в ушах, а также субъективное ощущение улучшения памяти делает пациентку приверженной к данной терапии и дает возможность проведения длительного лечения. Пациентка переносит назначенную терапию хорошо, ей рекомендовано продолжить прием всех назначенных ранее препаратов под контролем уровня липидов и АД.

Учитывая современные рекомендации по лечению АГ и данные по изучению клинической эффективности препарата Гипотэф, представляется возможным говорить о действительно рациональном решении множества проблем у пациента с АГ с помощью одного уникального четырехкомпонентного нейропротективного препарата — Гипотэф, что может значимо повысить качество жизни пациента и избежать небезопасной полипрагмазии.

Литература

В. Н. Шишкова, кандидат медицинских наук

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, Москва

Антигипертензивная терапия как основа нейропротекции в современной клинической практике/ В. Н. Шишкова

Для цитирования: Лечащий врач № 6/2019; Номера страниц в выпуске: 68-73

Теги: антигипертезнизная терапия, органопротективная поддержка, коморбидность, мозговое кровообращение

Что такое артериальная гипотензия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Немцовой Елизаветы Андреевны, кардиолога со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

На сегодняшний день принятыми критериями гипотензии считается:

По данным исследований, при амбулаторном 24-часовом мониторировании артериального давления нижней границей нормы принято считать следующие цифры:

Однако большинством более современных обзоров а ртериальная гипотензия в абсолютных цифрах определяется как снижение систолического АД (САД) [1] [2] [5]

Основными причинами низкого артериального давления могут быть:

Все эти причины могут быть связаны с различными внешними и внутренними факторами: уровнем физической нагрузки, возрастом, температурой и положением тела, приёмом пищи и голоданием, длительным постельным режимом. Также они могут быть следствием наличия беременности, анемии, отравления и обезвоживания, аллергической реакции или инфекционного процесса. Артериальная гипотензия может возникнуть как следствие течения различных заболеваний, таких как клапанная патология сердца, надпочечниковая недостаточность и другие эндокринные нарушения или болезнь Паркинсона.

Однако снижение цифр АД в покое встречается как вариант нормы и может быть обусловлено наследственностью и конституцией пациента. Нередко пониженное давление встречается у спортсменов, жителей высокогорья и тропиков. Такая АГТ, которая не вызывает ухудшения самочувствия, называется физиологической, и, как правило, выявляется при случайном измерении АД или диспансерном обследовании.

Симптомы артериальной гипотензии

Острая АГТ (коллапс, шок) обычно сопровождается гипоксией (п ониженным содержанием кислорода) мозга и снижением функций жизненно важных органов. Клинически проявляется наличием у пациента спутанности сознания, холодной, липкой, бледной кожи, быстрого и неглубокого дыхания, слабого и быстрого пульса.

Хроническая артериальная гипотензия (ХАГТ) обусловлена нарушениями регуляции артериального давления, и эти нарушения могут иметь разную природу происхождения.

К общим признакам и симптомам ХАГТ помимо низкого АД относятся:

Патогенез артериальной гипотензии

В течение дня АД меняется в зависимости от положения тела, дыхания, стресса, физического состояния, принимаемых лекарств, того, сколько человек ест и пьёт, а также от времени суток. Физиологически АД обычно самое низкое ночью и резко повышается при пробуждении.

Организм человека имеет определённые механизмы для поддержания кровяного давления и кровотока на нормальном уровне. Эти механизмы взаимосвязаны: стенки артерий, определяя уровень АД, посылают сигналы в сердце, артериолы вены и почки, чтобы регулировать кровоток. В первую очередь артериальное давление зависит от периферического сопротивления кровеносных сосудов и сердечного выброса.

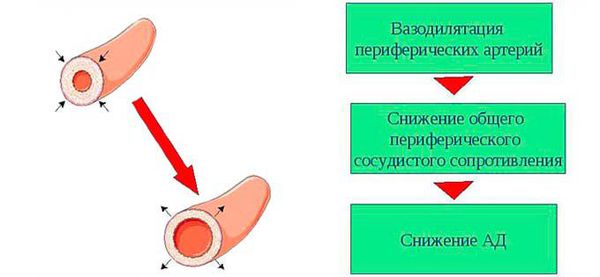

Периферическое сопротивление сосудов — это общее сопротивление всей сосудистой системы потоку крови, который выбрасывается сердцем в артерии. Мышечная ткань в стенках артериол позволяет этим кровеносным сосудам расширяться или сужаться. Чем сильнее сокращаются артериолы, тем выше их сопротивление току крови и тем больше возрастает давление крови, ведь чтобы протолкнуть кровь через более узкий просвет, нужно приложить большее давление. И наоборот, при расширении артериол сопротивление току крови снижается, что приводит к падению артериального давления. Степень сужения или расширения артериол может регулироваться нервами, гормонами, а также лекарственными веществами.

При этом регуляторные механизмы сердца изменяют сердечный выброс (количество крови, перекачиваемой сердцем в артерии за одну минуту). Артериальное давление может повыситься за счёт увеличения сердечных сокращений и, следовательно, большего выброса крови в артерии. Вены могут расширяться, сужаться и депонировать (накапливать) больше крови. Т. е., чем больше крови перекачивает сердце в минуту, тем выше будет давление, пока диаметр артерий остается неизменным. Объём крови во время каждого удара зависит от силы сокращения и функции клапанов. Общий же объём крови в артериях может зависеть от объёма жидкости в организме, объёма жидкости, удаляемого через почки, приёма лекарственных препаратов.

Все эти адаптивные механизмы поддерживают артериальное давление в пределах нормы.

Теории возникновения патологической АГТ

Эндокринная. В соответствии с этой теорией заболевание может иметь надпочечниковый, гипофизарный и гипотиреоидный генез. Причинами являются:

Это приводит к снижению общего периферического сосудистого сопротивления, объёма циркулирующей крови и сердечного выброса.

Классификация и стадии развития артериальной гипотензии

Наибольшее практическое применение в медицине нашла классификация Н. С. Молчанова (1962).

Вторичная АГТ — развивается на фоне каких-либо заболеваний. Среди причин её возникновения можно выделить следующие [2] [12] [13] :

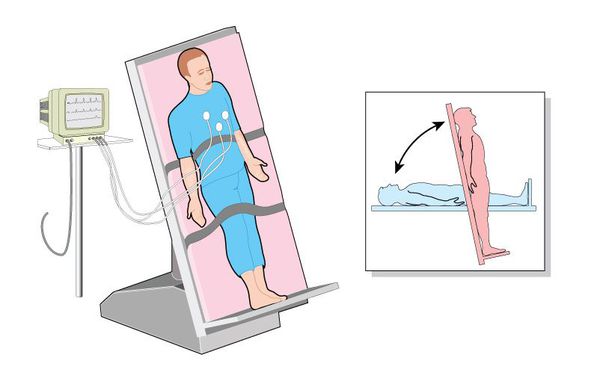

Когда человек стоит, под силой гравитации кровь скапливаться в ногах. Обычно организм человека компенсирует это, увеличивая частоту сердечных сокращений и сужая кровеносные сосуды, тем самым гарантируя, что достаточное количество крови вернётся в головной мозг. Но у людей с ОРТГ этот компенсирующий механизм выходит из строя и артериальное давление падает, что приводит к возникновению слабости, головокружения, нарушений зрения, сердцебиения и даже обморока при вставании, т. е. при вертикализации положения тела. Критерием ОРГТ является снижение САД ≥ 20 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 10 мм рт. ст. и/или возникновение симптомов церебральной гипоперфузии в течение трёх минут после принятия вертикального положения [14] .

Выделяют следующие причины ОРГТ [17] :

Степени тяжести АГТ

Выделяют 4 степени выраженности ортостатической недостаточности [17] :

0 – нормальная ортостатическая толерантность;

1 – клинические симптомы возникают редко, человек может находиться в вертикальном положении более 15 минут, повседневная активность не снижена;

2 – клинические симптомы возникают 1 раз в неделю, человек может находиться в вертикальном положении более 5 минут, повседневная активность умеренно снижена;

3 – клинические симптомы возникают часто (несколько раз в неделю), человек может находиться в вертикальном положении более 1 минуты, повседневная активность умеренно снижена;

4 – клинические симптомы возникают регулярно, человек может находиться в вертикальном положении менее 1 минуты, выраженное снижение повседневной активности. Синкопальное ( обморок или кратковременное нарушение сознания) или пресинкопальное состояния (предобморочное, описываемое как головокружение и/или неполное выключение сознания) обычно возникают при вставании с постели.

Осложнения артериальной гипотензии

Следует отметить, что острая гипотония сама по себе является осложнением других заболеваний, которые были указаны выше. Острую форму можно воспринимать как шок. Происходит резкое снижение поступления кислорода в головной мозг, возникает гипоксия, снижаются функции жизненно важных органов, что без своевременной скорой помощи может быть фатальным.

Самые частые осложнением ортостатической гипотонии, особенно у ослабленных пациентов и пожилых, — это падения и связанные с ними травмы.

Диагностика артериальной гипотензии

У многих здоровых людей симптомы слабости, головокружения и обморока могут быть связаны с низким кровяным давлением. Измерение артериального давления, как правило, является первым шагом в диагностике этого состояния.

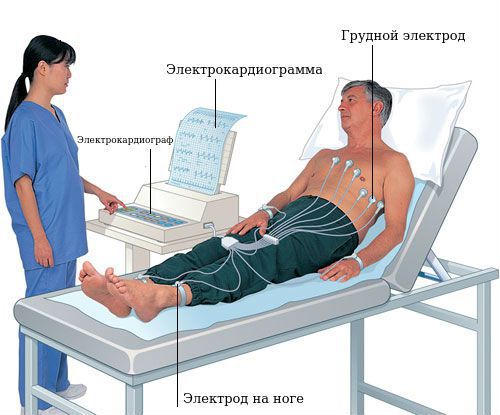

К обязательным методам обследования пациентов с артериальной гипотензией относятся:

При наличии стойкой гипотензии и выявлении электролитных нарушений проводятся дополнительные обследования с целью поиска или исключения надпочечниковой недостаточности:

Если анамнестически гипотензия носит ортостатический характер, то для её верификации проводят модифицированные постуральные пробы с быстрым активным изменением положения тела (ортостатическая проба). Этот метод направлен на исследование рефлексов, обеспечивающих поддержание определённого положения в пространстве всего тела или его части.

Лечение артериальной гипотензии

В случае наличия у пациента ортостатического компонента успешность лечения определяется улучшением качества жизни и предотвращением симптомов, которые могут вызвать падения и травмы.

Лечебные мероприятия непосредственно в период ортостатического эпизода, сопровождающегося субъективными проявлениями гипоперфузии головного мозга, как правило, носят общий характер:

Лекарственная терапия

В случае неэффективности немедикаментозного лечения и значительного снижения качества жизни пациента возможно назначение препаратов:

Прогноз. Профилактика

Вопрос о взаимоотношениях артериального давления и кардиоваскулярного риска является предметом изучения на протяжении последних десятилетий. Данные 12-летнего отрезка в рамках Фрамингемского исследования убедительно показали, что величины артериального давления менее 120/80 мм рт. ст. ассоциируются с достоверно лучшим сердечно-сосудистым прогнозом по сравнению с величинами, относящимися к категории нормального (менее 130/85 мм рт.ст.) и высокого (менее 140/90 мм рт.ст.) нормального АД.

При анализе 30-летнего периода наблюдений в рамках данного исследования отмечается наличие практически линейной зависимости между уровнем АД и сердечно-сосудистой смертностью как у мужчин, так и женщин в каждой из изученных возрастных декад жизни (35-84 лет). Примечательно, что нахождение САД в гипотензивно-оптимальном диапазоне (74-119 мм рт. ст.) оказалось в прогностическом смысле более выгодным, чем нахождение САД в диапазонах 120-139, 140-159, 160-179, 180-300 мм рт. ст. [17]

Безопасная гипотензивная терапия: снижение АД или контроль?

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Рациональная гипотензивная терапия остается одной из основных проблем кардиологии. В чем причина такого интереса? С одной стороны, это происходит из-за того, что артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных факторов риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и приводит к сердечно-сосудистым осложнениям (ССО), таким как инфаркт миокарда (ИМ), мозговой инсульт (МИ) и хроническая сердечная недостаточность. С другой стороны, есть ряд актуальных, но не решенных вопросов в лечении АГ. Некоторые врачи пытаются выделить ту или иную группу препаратов, в качестве препаратов выбора для терапии АГ или для скорейшего снижения АД выбирают нерациональные комбинации гипотензивных препаратов. Однако для ряда пациентов быстрое достижение целевых уровней АД может сопровождаться развитием осложнений [1–3].

В российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ рекомендованы 5 основных классов гипотензивных препаратов: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина I (БРА), антагонисты кальция, β-адреноблокаторы, диуретики. Пока нет убедительных данных, свидетельствующих о преимуществе одного класса антигипертензивных препаратов над другими [4]. Также в качестве дополнительных классов могут использоваться α-адреноблокаторы, агонисты имидазолиновых рецепторов и прямые ингибиторы ренина. При выборе антигипертензивной терапии (АГТ) необходимо в первую очередь оценить эффективность, вероятность развития побочных эффектов и преимущества лекарственного средства в определенной клинической ситуации.

Проведенный метаанализ, включивший 7 рандомизированных исследований (из них 4 крупных клинических исследования: Dutch TIA trial; PATS; HOPE; PROGRESS) и в общей сложности 15 527 пациентов, показал, что проводимая АГТ позволяет снизить риск повторного инсульта на 24%, ИМ – на 21% и сердечно-сосудистых событий – на 21% [5].

В рекомендациях рабочей группы по лечению АГ Европейского общества гипертонии (ESH) и Европейского общества кардиологов (ESC) по лечению АГ 2013 г., в седьмом отчете Совместной национальной комиссии по предупреждению, выявлению, оценке и лечению высокого артериального давления США (JNC VII) целевыми значениями АД признаны снижение САД и ДАД менее 140/90 мм рт. ст. у всех больных АГ, у пациентов с сахарным диабетом – ДАД Литература

Только для зарегистрированных пользователей

Комплексная терапия артериальной гипертензии

Под «артериальной гипертензией» (АГ) подразумевают синдром повышения артериального давления (АД). Различают АГ первичную («гипертоническая болезнь» — ГБ) и вторичную («симптоматическая» АГ). Под ГБ принято понимать хронически протекающее заболевание, ос

Под «артериальной гипертензией» (АГ) подразумевают синдром повышения артериального давления (АД). Различают АГ первичную («гипертоническая болезнь» — ГБ) и вторичную («симптоматическая» АГ).

Под ГБ принято понимать хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является стойкое повышение АД, не связанное с наличием патологических процессов, при которых повышение АД обусловлено известными, в современных условиях часто устранимыми причинами «симптоматических» АГ. В силу того, что ГБ — гетерогенное заболевание, имеющее довольно отчетливые клинико-патогенетические варианты с существенно различающимися на начальных этапах механизмами развития, в научной литературе вместо обозначения ГБ часто используется АГ.

Хорошо известно, что АГ — самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание, опасное прежде всего своими осложнениями. Данные ряда крупных эпидемиологических исследований однозначно свидетельствуют о том, что риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), мозгового инсульта, сердечной недостаточности, заболеваний периферических артерий в популяции значительно (иногда в несколько раз) возрастает у лиц с повышенным АД по сравнению с лицами с нормальным АД.

Распространенность АГ весьма высока в любой развитой стране мира. Россия, к сожалению, в этом отношении не является исключением. В исследовании С. А. Шальновой и других было показано, что среди взрослого населения России АГ страдают 39,3 % мужчин и 41,1 % женщин (табл. 1).

Высокая распространенность АГ в России в значительной степени является причиной крайне высоких показателей смертности в нашей стране. Согласно сведениям, которые содержатся в Демографическом ежегоднике России, в 2001 г. от болезней системы кровообращения умерли 1 253 103 человека, в том числе от цереброваскулярных болезней — 475 163 человека (для сравнения: от онкологических заболеваний в 2001 г. умерли 294 063 человека).

АГ играет особую роль в патогенезе всех типов мозгового инсульта. Считается, что она является основной причиной около 70 % случаев этого заболевания. В ходе Фремингемского исследования было продемонстрировано, что стандартизованный по возрасту риск мозгового инсульта среди больных с АГ (систолическое АД выше 160 мм рт. ст. и/или диастолическое АД выше 95 мм рт. ст.) составил 3,1 для мужчин и 2,9 для женщин. Достаточно четко прослеживается прямая и статистически достоверная связь между смертностью от мозгового инсульта и распространенностью АГ в той или иной стране (коэффициент корреляции 0,78).

Можно без преувеличения сказать, что смертность от цереброваскулярных заболеваний в нашей стране приобрела катастрофический характер. Так, в опубликованных недавно в журнале Heart данных о сердечно-сосудистой смертности в различных странах мира (всего приводятся данные по 48 странам из разных частей света) Россия по числу смертей от цереброваскулярных заболеваний стойко заняла первое место как среди мужчин, так и среди женщин. Причем абсолютные показатели смертности по России превышают значения в других странах в несколько раз. Так, в 1995–1998 гг. стандартизованный по возрасту показатель смертности от цереброваскулярных заболеваний у мужчин в России составил 203,5 случаев на 100 000 человек, тогда как в США — 29,3, а в Канаде — 27,8.

Все современные рекомендации по лечению АГ четко определяют основную цель терапии как снижение сердечно-сосудистой и почечной заболеваемости и смертности. Для достижения этой цели в первую очередь необходимы снижение АД до нормального уровня, а также коррекция всех модифицируемых факторов риска: курение, дислипидемия, гипергликемия, ожирение — и лечение сопутствующих заболеваний: сахарного диабета и т. д.

Снижение систолического и диастолического АД до уровня 2 ), снижение потребления алкоголя 140/90 мм рт. ст.

В группе низкого риска рекомендуются 3–12-месячный период наблюдения и немедикаментозная терапия перед началом медикаментозного лечения. Показанием к началу такого лечения служит устойчивый уровень АД в пределах 140–159/90–99 мм рт. ст.

При АГ III степени необходимо немедленно назначать антигипертензивную лекарственную терапию.

Помимо терапии гипотензивными препаратами, больным, относящимся к группе высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, показана терапия, направленная на профилактику других факторов риска, в первую очередь нарушенного липидного обмена. Снижение риска осложнений достигается назначением антикоагулянтов, прежде всего ацетилсалициловой кислоты.

Основные группы антигипертензивных препаратов

В Российских рекомендациях по лечению АГ второго пересмотра, представленных на Российском национальном конгрессе кардиологов 2005 г., в группу препаратов, рекомендованных для терапии АГ, помимо диуретиков, β-адреноблокаторов, антагонистов кальция (АК), ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторов рецепторов ангиотензина I (БРА), α-адреноблокаторов, включены агонисты I1-имидазолиновых рецепторов (АИР). Последним отводится определенная роль в терапии больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, отмечается, что они могут назначаться в качестве монотерапии или в сочетании с другими гипотензивными препаратами при неэффективности других средств.

Монотерапия или комбинированная терапия

Выбирая между монотерапией и комбинированной терапией, врач должен ориентироваться прежде всего на исходный уровень АД, наличие осложнений или их отсутствие. На основании результатов многоцентровых международных исследований можно предполагать, что монотерапия будет эффективна в основном у больных с I степенью АГ. Так, по данным исследования ALLHAT, только у 60 % пациентов с АГ I и II степени монотерапия оказалась эффективна; в исследовании HOT на монотерапии остались лишь 25–50 % пациентов с АГ I и III степени: в ходе исследований, в которых принимали участие больные с сахарным диабетом, подавляющее большинство пациентов получали минимум два препарата, тогда как при диабетической нефропатии для достижения целевого уровня АД в среднем требовалось два-три препарата, в дополнение к базовой терапии.

В соответствии с исходным уровнем АД, наличием осложнений и факторов риска целесообразно начинать терапию либо с низкой дозы одного препарата, либо с низкодозовой комбинации.

Преимуществом монотерапии является то, что при неэффективности лечения на начальном этапе врач может либо сменить класс препарата, либо увеличить дозу ранее принимавшегося средства, это даст возможность подобрать лекарство индивидуально для каждого пациента. Однако в большинстве случаев такая процедура является трудоемкой, кроме того, она часто ведет к потере доверия не только к проводимой терапии, но и к лечащему врачу, что, в свою очередь, не способствует повышению комплаентности.

Очевидным недостатком схемы терапии, предусматривающей начало лечения с приема сразу двух препаратов, даже в низких дозах, является опасность назначения больному «ненужного» средства. Однако у комбинированной терапии преимуществ все же больше: во-первых, применение препаратов с разными механизмами действия позволяет более эффективно контролировать АГ и ее осложнения; во-вторых, при использовании комбинированной терапии появляется возможность назначать препараты в низких дозах, при этом уменьшается вероятность развития нежелательных эффектов; в-третьих, в настоящее время стали доступны фиксированные лекарственные комбинации, позволяющие назначать два препарата в одной таблетке, что заметно повышает комплаентность.

В настоящее время эффективными и безопасными считаются следующие комбинации препаратов: иАПФ + диуретики; диуретики + β-адреноблокаторы; диуретики + БРА; антагонисты кальция (АК) (дигидропиридиновые) + β-адреноблокаторы; АК (дигидропиридиновые) + БРА; АК + иАПФ; АК (дигидропиридиновые) + диуретики; α-адреноблокаторы + β-адреноблокатор (рис. 2).

|

| Рисунок 2. Возможные комбинации различных классов антигипертензивных препаратов. (Из Европейских рекомендаций по лечению АГ) |

Руководствуясь данными многочисленных исследований, доказавших положительное влияние отдельных комбинаций препаратов на конечные точки, ведущие фармакологические компании стали предлагать комбинированные антигипертензивные препараты. Так, в последние годы на фармакологическом рынке появились комбинации препаратов длительного действия с фиксированными дозировками: диуретик + БРА (ко-диован, гизаар); иАПФ + диуретик (ко-ренитек, нолипрел, рениприл ГТ); АК (дигидропиридиновый) + β-адреноблокатор (логимакс); диуретик + β-адреноблокатор (атегексал композитум); на сегодняшний день единственная комбинация АК + иАПФ (тарка).

Вопрос о преимуществах применения той или иной группы гипотензивных препаратов, той или иной комбинации является достаточно сложным и неоднозначным, однако результаты многоцентровых рандомизированных исследований в целом доказывают, что назначение любого из существующих режимов лечения АГ снижает общий риск сердечно-сосудистых событий, причем чем ниже АД, тем меньше вышеупомянутый риск.

Во всех случаях рекомендуется использовать препараты пролонгированного действия, обеспечивающие эффект в течение суток, это уменьшает вариабельность АД и, возможно, обеспечивает лучшую органопротекцию и снижение числа сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, благодаря удобству однократного приема препаратов повышается приверженность пациентов к лечению.

Современными международными рекомендациями по лечению АГ достаточно четко определено, когда и каким препаратам врач должен отдавать предпочтение. Главным аргументом в пользу назначения конкретной группы препаратов служат так называемые дополнительные показания. Так, дополнительными показаниями к назначению дигидропиридиновых АК являются пожилой возраст, изолированная систолическая АГ, наличие стенокардии, атеросклероз периферических артерий, в частности атеросклероз сонных артерий. Пульс-урежающие АК недигидропиридинового ряда, дилтиазем и верапамил-SR, целесообразно использовать у пациентов с суправентрикулярной тахикардией. Доказано, что БРА замедляют прогрессирование хронической почечной недостаточности при АГ в сочетании с сахарным диабетом, а также обеспечивают обратное развитие гипертрофии левого желудочка. Блокатор альдостероновых рецепторов (спиронолактон) оказался эффективен у больных с хронической сердечной недостаточностью и пациентов, перенесших инфаркт миокарда.

Все эти дополнительные показания вытекают из результатов конкретных контролируемых исследований, продемонстрировавших преимущества именно дигидропиридиновых АК у данных категорий больных. Следует помнить, что дигидропиридиновые АК — одна из немногих групп препаратов, которые врач может назначать беременным с АГ.

Практикующие врачи при подборе терапии АГ не всегда следуют международным рекомендациям и нередко сами определяют приоритеты терапии. Интересно, что наиболее часто во всем мире назначаются АК: рынок АК составляет около 35 %, что существенно больше, чем у других групп гипотензивных препаратов; так, рынок иАПФ и БРА, вместе взятых, составляет только 39 % мирового рынка (16 и 23 % соответственно). В России же ситуация принципиально иная: по частоте использования иАПФ и БРА уверенно лидируют, занимая 47 % рынка, в то время как на долю АК приходится всего 13,9 %, что практически совпадает с частотой использования диуретиков. Однако еще более настораживает тот факт, что у нас до сих пор в основном назначаются АК первого поколения, регулярное лечение которыми, как отмечается в ряде работ, не может считаться ни достаточно эффективным, ни безопасным. Ярким примером этому служит анализ структуры продаж АК в одной из аптек в центре Москвы, проведенный во II квартале 2003 г., который показал, что 48 % продаж всех дигидропиридиновых АК до сих пор приходится на короткодействующие препараты первого поколения.

Говоря об эффективности и безопасности длительного приема антигипертензивных препаратов, используемых для лечения АГ, необходимо напомнить, что все крупные исследования по изучению влияния на «конечные точки» проводились и проводятся только с оригинальными препаратами. Единственным недостатком оригинальных препаратов является их высокая стоимость, что нередко ограничивает возможности комплексной терапии. Создание дженериков — копий оригинальных препаратов — существенно снижает стоимость лечения, однако порождает проблему оценки эквивалентности дженериков оригинальным препаратам. На сегодняшний день в России зарегистрировано около 60 дженериков эналаприла, порядка 30 дженериков амлодипина, более 10 дженериков индапамида, а недавно появился первый дженерик фозиноприла, биоэквивалентный оригинальному препарату

Понятно, что практикующему врачу трудно разобраться в таком многообразии препаратов, тем более что компании-производители в большинстве случаев не предоставляют данные о фармацевтической и фармакокинетической эквивалентности оригинальному препарату. Знакомство врачей с такими данными могло бы существенно облегчить проблему выбора препарата. В отсутствие подобной информации специалистам остается ориентироваться только на личный опыт, а также на результаты немногочисленных клинических исследований, посвященных сравнению оригинальных препаратов и дженериков или различных дженериков друг с другом.

Литература

В. А. Егоров

Ю. Э. Семенова, кандидат медицинских наук

Ю. В. Лукина, кандидат медицинских наук

ГНИЦ профилактической медицины, Москва

_575.gif)

.gif)

_575.gif)