Гипофизарная недостаточность что это

Гипопитуитаризм

Общая информация

Краткое описание

Клинически может определяться дефицит следующих тропных гормонов гипофиза: ТТГ (причина вторичного гипотиреоза); ЛГ и ФСГ (причина вторичного гипогонадизма); АКТГ (причина вторичного гипокортицизма); пролактина (причина нарушения лактации); СТГ (причина задержки роста и гипогликемии, голодания у детей, нарушения анаболических процессов у взрослых); в ряде случаев АДГ (причина несахарного диабета).

Протокол «Гипопитуитаризм»

Коды по МКБ-10: Е 23.0

Фертильный евнухоидный синдром

Идиопатическая недостаточность гормона роста

Изолированная недостаточность гормона роста

Других гормонов гипофиза

Низкорослость (карликовость) Лорейна-Леви

Некроз гипофиза послеродовой

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Классификация по уровню поражения:

1. Первичный (вследствие разрушения или врожденного отсутствия всех или некоторых клеток передней доли гипофиза, секретирующих гормонов).

2. Вторичный (вследствие недостаточности секреции гипофизарных гормонов, вызванных поражением гипоталамуса или высших отделов ЦНС).

Классификация гипопитуитаризма по этиологии:

Дефекты развития:

2.. Голопрозэнцефалия (циклопия, цебоцефалия, орбитальный гипертелоризм).

3. Среднелицевые аномалии (гипертелоризм).

4. Базальные энцефалоцеле.

5. Септооптическая дисплазия (синдром де Морзье).

6. Расщелины твердого и мягкого неба.

7. Единственный центральный резец верхней челюсти.

8. Синдром Холла-Палистера.

10. Синдром Фанкони.

Генетические дефекты:

1. Изолированная недостаточность СТГ.

1.1. Аутосомно-рецессивный тип 1:

— тип 1 А (делеция гена для СТГ);

1.2. Аутосомно-доминантный тип 2.

1.3. Связанный с полом тип 3.

Деструктивные процессы:

1.1. В период новорожденности (травма, аноксия, геморрагический инфаркт).

1.2. Переломы основания черепа.

1.3. Жесткое обращение с детьми.

Инфильтративные процессы:

Сосудистая патология:

Аутоиммунные гипофизиты:

1. Отсутствие реакции на гормон роста.

2. Дефицит инсулинподобного фактора роста 1.

4. Африканские пигмеи.

5. Неактивный гормон роста.

Другие формы функциональной недостаточности:

2. Психосоциальная депривация.

Диагностика

Диагностические критерии

Жалобы и анамнез

Лабораторные исследования: общий анализ крови (нормохромная анемия, лейкопения, лимфоцитоз, иногда эозинофилия), биохимический анализ крови (гиперхолестеринемия, гипогликемия, повышение остаточного азота, мочевины, креатинина).

Инструментальные исследования: осмотр глазного дна (возможны дефекты полей зрения, изменения глазного дна), ЭКГ (низкий вольтаж зубцов, брадикардия, нарушение реполяризации), рентгенография лучезапястного сустава (отставание на 4 более лет от хронологического).

До плановой госпитализации: анализ глюкозы крови, ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ).

Основные диагностические мероприятия:

1. Общий анализ крови (6 параметров).

2. Общий анализ мочи.

3. Анализ глюкозы натощак и через 2 часа после приема пищи.

4. Биохимический анализ крови (холестерин, общий белок, натрий, калий, остаточный азот, мочевина, креатинин).

5. КТ головного мозга.

7. Осмотр глазного дна.

8. Консультация невропатолога.

9. Анализ мочи по Зимницкому.

10. Рентгенография лучезапястных суставов.

Дополнительные диагностические мероприятия:

2. Определение в крови ТТГ и свободных фракций Т3 и Т4.

3. Определение в крови уровня кортизола.

4. Определение уровней ЛГ, ФСГ, тестостерона и эстрадиола.

5. УЗИ матки и тестикул.

7. УЗИ щитовидной железы.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику гипопитуитаризма необходимо проводить с неврогенной анорексией, алиментарной дистрофией, синдромом Шмидта (аутоиммунный гипотиреоз и недостаточность надпочечников), первичной надпочечниковой недостаточностью, с первичной недостаточностью яичников.

Лечение

Тактика лечения

Цели лечения:

1. Достижение клинического улучшения состояния больного вследствие дефицита выработки тропных гормонов гипофиза и периферических желез.

2. Определение тактики терапии (в случае впервые выявленного заболевания).

3. Оценка адекватности терапии.

4. Устранение причины, вызвавшей заболевание.

Немедикаментозное лечение:

— физиолечение (по показаниям);

— массаж (по показаниям).

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение направлено на восполнение дефицита кортизола, тиреоидных гормонов, СТГ, АДГ. Назначение тиреоидных препаратов проводится после устранения симптомов гипокортицизма. Кроме того, проводится лечение причины, вызвавшей данное состояние.

Профилактические мероприятия

Дальнейшее ведение: динамическое наблюдение за больными, получающими заместительную гормональную терапию (препаратами СТГ обеспечиваются по месту жительства). Необходимо исследование уровней гормонов для дальнейшей коррекции гормональной терапии.

Основные медикаменты:

1. Глюкокортикоиды (преднизолон 5 мг, табл.)

2. Тиреоидные препараты (левотироксин 100 мкг, табл.)

3. Глюкоза 5%, раствор, 200 мл

4. Натрия хлорид, раствор, 200 мл

5. Витамины (аскорбиновая кислота, 5% раствор, амп.)

Дополнительные медикаменты:

1. Витамины (пиридоксин 5% раствор, амп., тиамин 2,5% раствор, амп.)

2. Синтетические аналоги ЛГ (хорионический гонадотропин)

3. Гидрокортизон (для экстренных случаев) 2 мл, 5 мл, суспензия для инъекций

4. Синтетические аналоги АДГ (минирин, табл.)

5. Препараты для лечения неврологических нарушений

Индикаторы эффективности лечения: устранение клинических признаков гипопитуитаризма, позволяющее перевести больного на амбулаторное лечение.

Госпитализация

Показания к госпитализации

Плановая:

— наличие сочетания признаков гипокортицизма, гипотиреоза, дефицита СТГ и пролактина, иногда несахарного диабета;

— отставание в росте на 2 и более стандартных отклонения;

— темпы роста, не превышающие 4 см в год;

— выраженное отставание костного возраста от хронологического;

— определение тактики лечения;

Экстренная: тяжелое состояние больного, обусловленное развитием гипопитуитарной комы с выпадением множественных функций тропных функций гипофиза.

Информация

Источники и литература

Информация

Список разработчиков:

1. Жапарханова Зауре Слямхановна, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра детских болезней лечебного факультета с курсом эндокринологии, доцент.

2. Есимова Несибели Кульбаевна, зав. отделением №8 РДКБ «Аксай».

Гипоталамо-гипофизарная дисфункция

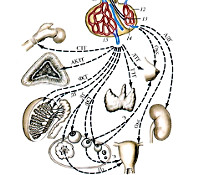

Основой репродуктивной системы женщины является взаимосвязанная цепочка нейроэндокринных органов – гипоталамус – гипофиз – яичник, правильное функционирование которой обеспечивает созревание полноценной яйцеклетки, изменение структуры эндометрия, необходимое для нормальной имплантации эмбриона, правильное функционирование эпителия маточных труб для продвижения оплодотворенной яйцеклетки в матку, имплантацию и сохранение ранней беременности.

Наивысшим органом регуляции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы является центральная нервная система, путем целого комплекса прямых и обратных взаимодействий обеспечивающая стабильную работу системы репродукции.

Гипоталамус (структура головного мозга) является центром регуляции менструального цикла. С помощью рилизинг-гормонов гипоталамус управляет работой нижележащей железы – гипофиза. Гипофиз, в свою очередь, регулирует работу всех желез внутренней секреции – вырабатывает фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), тиреотропный гормон (ТТГ). Под влиянием гормонов гипофиза (ФСГ, ЛГ и пролактина) осуществляются циклические изменения в яичниках: созревание яйцеклетки и овуляция. При большинстве гипоталамо-гипофизарных заболеваний у женщин развивается менструальная дисфункция вплоть до прекращения менструации.

Гипоталамо-гипофизарная недостаточность

Гипоталамо-гипофизарная недостаточность характеризуется снижением уровня гормонов гипоталамуса, приводящим к гипоменструальному и гиперменструальному (реже) синдрому – скудные или обильные со сгустками менструации.

У пациенток с гипоталамо-гипофизарной недостаточностью матка уменьшена в размерах, шейка матки имеет коническую форму, трубы удлиненные, тонкие, извитые, атоничные, влагалище узкое. Такое патологическое состояние называют половым инфантилизмом (недоразвитием). Такие анатомические особенности половых органов играют определенную роль в происхождении бесплодия, но приоритетное значение имеет отсутствие овуляции вследствие снижения уровня фолликулостимулирующего гормона и, как итог, низкого показателя эстрогенов крови.

Лечение эндокринного бесплодия проводится в зависимости от характера и локализации пораженного органа. При гипоталамо-гипофизарной дисфункции в сочетании с половым инфантилизмом только своевременное назначение гормонотерапии приводит к положительным репродуктивным прогнозам. Гормональная терапия обязательно должна проводиться под контролем гинеколога-эндокринолога с обязательной оценкой уровня эстрадиола крови.

Гипоталамо-гипофизарная дисфункция

Причинами дисфункции гипоталамо-гипофизарной системы могут быть физический или психо-эмоциональный стресс, инфекционные заболевания (менингит, энцефалит), заболевания носоглотки (тонзиллит, гайморит), черепно-мозговые травмы, нарушение сна, голодание. В результате нарушается количество и цикличность синтеза половых гормонов. Клинические проявления гипоталамо-гипофизарной дисфункции с расстройствами менструального цикла: недостаточность лютеиновой фазы, ановуляторные циклы (отсутствие овуляции) или аменорея (отсутствие менструации). Отмечается повышенная секреция эстрогенов и высокий уровень пролактина и гонадотропина в крови (гормонов, синтезирующихся в гипоталамусе).

Недостаточное количество ФСГ приводит к отсутствию роста фолликулов, ановуляции и, как следствие, к ановуляторному бесплодию. При ановуляторном бесплодии всегда страдает рост и созревание эндометрия, то есть присоединяется маточный фактор бесплодия. К этой же группе можно отнести женщин с повышенным уровнем выработки яичниками андрогенов (гормонов, отвечающих за мужские половые признаки). Постоянно высокий уровень андрогенов приводит к хроническому подавлению овуляции и может вызвать гирсутизм (повышенное оволосение в нетипичных для женщин местах), угревую сыпь (акне), бесплодие, отсутствие менструаций в течение более чем 6 месяцев. У женщин с гипоталамо-гипофизарной дисфункцией лечение зависит от уровня гормонов в крови.

Гормональное обследование является приоритетным и необходимым условием успешного лечения гипоталамо-гипофизарной дисфункции. При наличии высокого уровня пролактина в крови в сочетании с ановуляцией перед назначением гормональной терапии проводится курс лечения, направленного на снижение выработки пролактина. Если после снижения уровня пролактина восстановления самостоятельной овуляции не произошло, решается вопрос о применении стимуляции функции яичников. На фоне гормональной терапии гиперпролактинемии также проводят стимуляцию овуляции определенными препаратами, что зачастую дает возможность зачать ребенка.

Недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла

Одной из причин гипоталамо-гипофизарной дисфункции является недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) менструального цикла. Эта патология возникает при выработке желтым телом недостаточного количества прогестерона, что приводит к неполноценному созреванию структуры эндометрия, необходимому для нормальной имплантации эмбриона, нарушению функционирования эпителия маточных труб для продвижения оплодотворенной яйцеклетки в матку, нарушению процессов имплантации из-за тонкой структуры и морфологического несоответствия эндометрия. Это может привести к эндокринному бесплодию, появлению мажущих кровянистых выделений за 4-5 дней до начала очередной менструации или же к самопроизвольной потере на ранних сроках беременности (6-8 недель).

Гормональным проявлением недостаточности лютеиновой фазы является снижение продукции прогестерона желтым телом, сопровождающееся нормальной или повышенной секрецией эстрадиола. На клеточном уровне недостаточность лютеиновой фазы проявляется усилением клеточных делений (эндометрий, молочная железа, миометрий). Клинически недостаточность лютеиновой фазы проявляется предменструальным синдромом, нарушениями менструального цикла, бесплодием, доброкачественными заболеваниями молочных желез (фиброзно-кистозная мастопатия, фиброаденома молочной железы), патологией эндометрия (полип эндометрия, гиперплазия эндометрия), патологией миометрия (миома матки).

Причинами бесплодия при недостаточности лютеиновой фазы являются недостаточная морфологическая зрелость эндометрия, затрудняющая нормальную имплантацию яйцеклетки, и низкий уровень прогестерона, недостаточный для поддержки беременности малого срока. Недостаточность прогестерона встречается в 25-30 % случаев эндокринного бесплодия. Лечение бесплодия у пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы проводится путем назначения препаратов прогестерона во вторую фазу менструального цикла.

Диагностика гипоталамо-гипофизарной дисфункции

Для диагностики нарушений в гипоталамо-гипофизарной-яичниковой системе необходим весь спектр клинико-лабораторных, биохимических и гормональных исследований крови, рентгенологический снимок черепа (области турецкого седла, где находится гипофиз, с целью исключения пролактиномы). Информативным является измерение базальной температуры с построением графика. В период овуляции отмечается увеличение ректальной температуры в среднем на 1°С. При недостаточности лютеиновой фазы отмечается укорочение второй фазы цикла, разница температуры в обе фазы цикла составляет менее 0.6°С. Проводится ультразвуковое исследование роста фолликулов и толщины эндометрия в определенные дни менструального цикла. Проводится биопсия эндометрия за 2–3 дня до начала менструации, позволяющая определить морфологическое созревание эндометрия.

Информативным методом исследования гипофиза является компьютерная томография. Компьютерная томография области турецкого седла позволяет выявить изменения плотности гипофиза, дифференцировать микро- и макроаденомы, «пустое» седло и кисты от нормальной ткани гипофиза.

Для диагностики новообразований гипоталамо-гипофизарной области применяется магнитно-резонансная томография. Магнитно-резонансная томография позволяет различить стебель гипофиза, малейшие изменения структуры гипофиза, отдельные кисты, кистозную опухоль, кровоизлияния, кистозное перерождение гипофиза. Преимущество магнитно-резонансной томографии – в отсутствии рентгеновского облучения, что дает возможность многократно проводить обследование пациентки в динамике.

Гипофизарная кома – это неотложное состояние, развивающееся при повреждении гипофиза и вызванное дефицитом ряда гормонов. Чаще всего становится результатом органического поражения гипоталамо-гипофизарной области. Проявляется заторможенностью, выраженной слабостью, апатией, головными болями, гипотермией, «алебастровой» бледностью кожи, артериальной гипотензией, брадикардией, угнетением дыхания и кровообращения, помрачением сознания. Диагностика включает биохимический и общий анализы крови и мочи, гормональные тесты, МРТ хиазмально-селлярной области. Терапия заключается во внутривенном введении глюкокортикоидов, адреномиметиков, коллоидных растворов, солей, глюкозы.

МКБ-10

Общие сведения

Слово «кома» произошло из греческого языка, переводится как «глубокий сон». Общими признаками всех видов коматозных состояний являются нарастающее угнетение центральной нервной системы, потеря сознания, расстройство дыхательной и сердечной функции. Гипофизарная кома характеризуется острой полиэндокринной недостаточностью – сокращением секреции гормонов гипофиза, надпочечников, щитовидной и поджелудочной железы. Синонимичные названия, используемые в клинической эндокринологии – гипопитуитарный криз (кома), гипоталамо-гипофизарная кома, острая гипофизарная недостаточность. Состояние встречается крайне редко, точные эпидемиологические данные неизвестны. Женщины страдают в два раза чаще мужчин, пиковый возраст – 20-40 лет.

Причины

Генерализованные и обширные очаговые патологические процессы провоцируют острый дефицит всех гормонов: статинов, либеринов, тропинов и последующую гипофункцию эндокринных периферических желез. Коматозное состояние возникает при органическом повреждении 90-95% тканей гипофиза. Причинами комы являются:

Патогенез

Гипофиз – железа внутренней секреции, расположенная в основании мозга в костном кармане (турецком седле). Орган вырабатывает гормоны, влияющие на рост, метаболизм и репродуктивную функцию. Взаимодействуя со структурами гипоталамуса, гипофиз регулирует активность других желез эндокринной секреции. Деструктивные изменения в самом гипофизе, разрушение его связей с гипоталамусом, повреждение центров гипоталамуса приводит к острой форме гипофизарной недостаточности. При резком сокращении секреции тропных гормонов снижается функция щитовидной железы, коры надпочечников, половых желез. Гипофизарная кома представляет собой сложный комплекс эндокринных нарушений, сочетающий острую надпочечниковую недостаточность, СТГ-недостаточность, несахарный диабет, тяжелый гипотиреоз.

Классификация

Клинические проявления гипофизарной комы определяются характером поражения гипофиза и преобладанием недостаточности той или иной эндокринной железы. От особенностей патогенетического процесса зависит тяжесть состояния больного и скорость развития коматозного состояния. С учетом качественных особенностей клинической картины выделяют четыре вида комы:

Симптомы гипофизарной комы

Кома проявляется острым состоянием декомпенсации секреторной функции щитовидной железы и коркового вещества надпочечников, изменениями метаболизма углеводов и электролитов, угнетением работы наиболее важных органов и систем. Преобладают симптомы полигормональной недостаточности, неврологических расстройств и метаболических сдвигов. При ишемии гипофиза, бактериальном или интоксикационном поражении коматозному состоянию нередко предшествует период заторможенности, во время которого больные становятся медлительными, вялыми, апатичными. При кровоизлиянии в опухоль или кисту гипофиза для комы характерно острое внезапное начало.

Общемозговые симптомы представлены интенсивной головной болью без четкой локализации, головокружением, тошнотой, неукротимой рвотой, светобоязнью, повышенной чувствительностью к громким звукам и прикосновениям (гиперестезией), офтальмопатией. Лицо пациента маскообразное, нередко отечное. Кожные покровы пастозные, бледные, сухие. Дыхание поверхностное, редкое. Пульс слабого наполнения, тоны сердца глухие. Формируется брадикардия и выраженная артериальная гипотензия, температура тела снижается. Быстро развивается состояние помраченного сознания: сначала больной становится сонным, перестает воспринимать окружающие события, не понимает обращенную речь, затем реакции на внешние раздражители полностью исчезают, пациент впадает в кому.

К основным симптомам может присоединиться хиазмальный синдром, вызванный сдавливанием расположенного вблизи гипофиза перекреста зрительных нервов. Отмечается выпадение внешних полей зрения, двусторонняя слепота. При повреждении глазодвигательных нервов, проходящих рядом с турецким седлом, развивается опущение верхних век, асимметричный мидриаз, косоглазие. Дисгормональные расстройства обусловлены выпадением адренокортикотропной функции гипофиза, острой недостаточностью надпочечников и щитовидной железы. Ведущий симптом – кардиоваскулярный шок из-за дефицита кортизона. Прогрессивно снижается артериальное давление, развивается тяжелое гипогликемическое состояние, углубляется помрачение сознания, еще больше угнетается кровообращение, дыхание, терморегуляция.

Диагностика

При обследовании пациентов ведущее значение имеет сочетание симптомов поражения эндокринной и нервной систем, а также наличие в анамнезе эндокринного заболевания, родового либо послеродового кровотечения, черепно-мозговой травмы, интоксикации, генерализованной инфекции, гипофизарной опухоли, гипофизэктомии или радиотерапии на область гипофиза. При бессознательном состоянии больного важную диагностическую информацию предоставляет осмотр: наблюдается отечность конечностей и лица, побледнение и сухость кожных покровов, гипотермия. Диагностика проводится врачом-эндокринологом и неврологом. Важна дифференциация гипопитуитарной комы и гипогликемической, микседематозной комы, эклампсии, острой надпочечниковой недостаточности. Применяются следующие диагностические процедуры:

Лечение гипофизарной комы

Терапия проводится комплексно, ее тактика разрабатывается врачами нескольких специальностей: эндокринологом, неврологом, офтальмологом, хирургом. Усилия направлены на ликвидацию острого состояния, нормализацию уровня гормонов и устранение провоцирующего фактора. Лечение имеет поэтапную структуру, включает в себя:

Прогноз и профилактика

Исход гипофизарной комы определяется своевременностью постановки диагноза и адекватностью неотложной медицинской помощи. У большинства пациентов прогноз благоприятный: эндокринные и неврологические нарушения обратимы, важные жизненные функции восстанавливаются в течение 1-2 дней. При отсутствии лечения кома завершается летальным исходом в результате угнетения дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По различным данным, смертность колеблется от 15 до 25% в зависимости от тяжести эндокринной недостаточности и скорости развития комы. Профилактика сводится к предупреждению и немедленному устранению родовых и послеродовых осложнений, тяжелых инфекций и интоксикаций, ко рректному своевременному лечению опухолей и иных образований гипоталамо-гипофизарного комплекса, соблюдению назначений врача после операций на гипофизе и радиотерапии.