Гераклит полагал что начало всего сущего

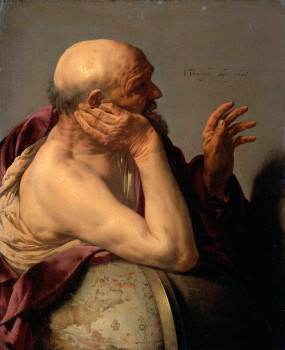

Гераклит Эфесский

Древнегреческий философ, представитель ионийской школы. Считал первоначалом мира огонь, который также есть душа и разум (логос); путем сгущения из огня возникают все вещи, путем разряжения в него возвращаются. Высказал идеи о непрерывном изменении, становлении («все течет», «в одну реку нельзя войти дважды»), о том, что противоположности пребывают в вечной борьбе. Основное сочинение: «О природе».

Эфес входил в число двенадцати ионийских полисов и был основан в XI веке до н. э. Название «Эфес» город получил по имени одной из мифических амазонок. Эфес располагался в плодородном районе реки Каистрос, впадающей в Каистрийский залив (ныне залив Кушада, северо-западнее острова Самос). Эфес вместе с другими полисами греческого мира прошел через процесс демократизации; власть перешла от царского и аристократических родов к демократическим слоям населения, что имеет прямое отношение к Гераклиту Эфесскому. Он происходил из царского рода Катридов. Однако в то время уже не только не мог притязать на связанные с его родословной привилегии, но и по собственной воле отказался даже от тех привилегий, которые все еще полагались представителям свергнутых царских родов или потомков аристократии. В одном из источников говорится, что из-за «гордыни» Гераклит уступил своему брату царский титул, который он должен был унаследовать от своего отца. Большинство исследователей считает это сообщение правдоподобным.

Относительно же мотивов остается только догадываться. Некоторые ученые полагают, что Гераклит отказался от сана царя в знак протеста против торжества демократии в Эфесе. Отречение позволило Гераклиту «влиться, на равных правах с прочими «лучшими» гражданами, в гущу политических событий. «Рассказывают, что Гераклит убедил тирана Меланкому сложить с себя власть. Обычно исследователи не доверяют этому сообщению, в частности, выражают сомнение относительно существования в Эфесе в эпоху Гераклита самого тирана Меланкомы. Другие же, напротив, ссылаясь на Геродота, согласно которому персидский полководец Мардоний низложил (в 492 году до н. э.) всех ионийских тиранов и установил в соответствующих городах демократическое правление, полагают, что в Эфесе при персидском владычестве правил тиран, по-видимому, Меланкома, который, как и остальные ионийские тираны, был свергнут Мардонием.

Гераклит, которому было около 28 лет и который жаждал развернуться, возможно, и убедил Меланкому сложить с себя власть в пользу Гермодора. Но Гермодор правил недолго. Все попытки установить роль Гермодора в истории Эфеса и причины его изгнания не дали результатов. Сам же Гераклит сообщает: «Следовало бы всем взрослым эфесцам удавиться и оставить город подросткам, ибо они изгнали Гермодора, мужа меж них наиполезнейшего, сказав: «Пусть не будет среди нас ни один наиполезнейшим, а если такой найдется, да будет он на чужбине и с чужими».

Есть свидетельства и о том, что к Гераклиту присылали своих послов афиняне. Узнав о нем как о выдающемся философе, интересовавшиеся философией жители Афин захотели увидеть Гераклита в своем городе, услышать его, поспорить с ним. Мыслитель отказался и от этого.

В диалоге «Теэтет» Платон, намекая на «темноту» Гераклита, высмеивает любовь к парадоксам и загадочным изречениям каких-то гераклитовцев. Аристотеля, сформулировавшего основные законы логики, раздражала (помимо замысловатости выражения) манера эфесца совмещать противоположные понятия и представления (например, «в одну и ту же реку мы входим и не входим»).

Не придавал ли Гераклит своим сочинениям малопонятную форму намеренно? Это могло соответствовать его философскому убеждению, выраженному в словах «Природа любит прятаться». Во всяком случае, так полагал Цицерон, оправдывая Гераклита. «Темнота» не заслуживает упрека в двух случаях либо если привносишь ее намеренно, как Гераклит, «который известен под прозвищем «Темный», ибо слишком темно о природе вещей рассуждал он», либо когда непонятность речи обусловлена темнотой предмета». Впрочем, «темен», непривычен был и предмет Гераклита, речь ведь шла о скрытой природе вещей, о труднейшей для постижения диалектике мира. Каждый из интерпретаторов высказывает свою версию, подкрепляет ее свидетельствами.

Огонь в истолковании Гераклита есть нечто вроде судьбы, которая несет с собой какое-то воздаяние, пусть и не устанавливая космическую «справедливость».

Толпу, по убеждению Гераклита, и составляют люди, которым лень расстаться с невежеством, легковерием и устремиться на путь мудрости. Мудрых людей вообще очень мало, большинство к мудрости так и не приобщается.

Сокрушаясь по поводу невежества «большинства», эфесец замечает: «Невежество лучше скрывать», чем обнаруживать его публично; «Собаки лают на тех, кого они не знают»; «Спесь следует гасить быстрее, чем пожар».

Интересно, что причину «варварства душ» людей Гераклит видит в их конкретном вещественном состоянии. Дело в том, что души, поясняет он, происходят из влаги, но при этом склонны высыхать. И разница между «влажной» и «сухой» душой как раз и определяет различие между глупым и умным человеком. Так, пьяница, считает Гераклит, безусловно имеет влажную душу. В то же время душа мудреца самая сухая и наилучшая. Характерно, что в состоянии предельной сухости душа человека, по Гераклиту, излучает свет, свидетельствуя о своей огненной природе. Причем, переселяясь в Аид, души мудрецов играют там особую роль стражей живых и мертвых.

Хотя представления о загробном мире эфесец объявляет иллюзорными, он тем не менее не дает определенного ответа на возникающий вопрос о возможности и невозможности загробного существования. По его словам, «людей ждет после смерти то, чего они не ожидают и не предполагают». Впрочем, судя по некоторым фрагментам, складывается впечатление, что Гераклит придерживался веры, по которой человек своим поведением и образом жизни в посюстороннем мире предопределяет судьбу своей души в потустороннем мире, то есть посмертные награды и наказания. Поэтому человек, предававшийся чувственным наслаждениям и ведший по преимуществу неразумный («мокрый») образ жизни, не может рассчитывать на посмертное сохранение индивидуальности своей души.

Гераклит полагал что начало всего сущего

Все изменения мироздания у Гераклита происходят в известной закономерности, подчиняясь судьбе, которая тождественна необходимости. Необходимость это всеобщий закон Логос. «Логос» в дословном переводе с греческого языка означает «слово», но одновременно Логос означает разум, закон. Всегда все совершается по этому Логосу. Известный исследователь истории философии А.С. Богомолов отмечал, что понятие Логос у Гераклита носит широкое обобщающее значение. Если сопоставить эту категорию с современными категориями, то она была бы наиболее близка категории «сущность» во многообразии ее связей и опосредовании. В самом общем плане Логос Гераклита есть выражение логической структуры Космоса, логической структуры образа мира, непосредственно данного живому созерцанию.

Гераклитовская космология строится на основе стихийной диалектики. Мир в учении Гераклита представляет собой упорядоченную систему Космос. Образование этого Космоса происходит на основе всеобщей изменчивости явлений, общей текучести вещей. «Все течет, все изменяется, нет ничего неподвижного». Для выражения этой мысли Гераклит пользуется образным сравнением изменяющегося Космоса с текущей рекой, потоком. «На входящего в одну и ту же реку текут все новые и новые воды».

Движение, по Гераклиту, свойственно всему существующему. Вся природа, не останавливаясь, изменяет свое состояние. «В одну и ту же реку нельзя войти дважды и нельзя дважды застигнуть смертную природу в одном и том же состоянии, но быстрота и скорость обмена рассеивает и снова собирает. Рождение, происхождение никогда не прекращается». «Солнце не только новое каждый день, но вечно и непрерывно новое».

Учение Гераклита о потоке тесно связано с его учением о переходе одной противоположности в другую, о «мене», «обмене» противоположностей. «Холодное теплеет, теплое холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется». Обмениваясь друг с другом, противоположности становятся тождественными. «Одно и то же в нас живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое».

Утверждение Гераклита, что все есть обмен противоположностей дополняется указанием, что все происходит через борьбу. «Следует тать, что война всеобща, и правда борьба, и что все, что происходит, через борьбу и по необходимости». На основе борьбы устанавливается гармония мира. «В рождающемся соединяется, из расходящегося прекраснейшая гармония, и все происходит через борьбу».

Основы философии Гераклита

Уверяя общество в формировании мира без причастности богов или людей, древнегреческий философ Гераклит Эфесский говорил: «Характер человека создает судьбу». Кратко о его биографии: диалектик Гераклит являлся и является одним из знаменитых мудрецов древней Греции (544–483 годов до нашей эры). Мыслитель происходил из аристократичной царской династии города Эфеса. В свое время, отказавшись от трона из-за меланхоличного темперамента, проживал изгоем, в построенной горной хижине. Там он посвятил себя размышлениям и сторонился светских выходов и общения.

Мудрец брал за главную мысль, представление о понятии сути развития мира, путем интуиции. Первопричина мироздания – вековое и безграничное действие, в то время как, существующая материальность объектов – последующая причина мироздания. Философия Гераклита включала обоснованные им понятия об общности движений и развитий. Он считал, что предметы и явления не существуют без движения: «Все движется, и ничто не покоится. Все течет – все изменяется». Колыбель движения – есть борьба противоположностей.

Принципы и основные идеи философии

Гераклит в своих работах, описал основные понятия и принципы, которые включает в себя философия. В сохранившихся письменах, которых немного, говорится:

Учения Гераклита дошли до нашего времени неполными и фрагментарными отрывками, а доктрины поддаются сложной трактовке и подвергаются критике. Мы не имеем средств, для полномерной оценки и восприятия учений мудреца, потому ссылаемся на интуицию и традиции Древней Греции того времени, домысливая и дополняя, отсутствующие части знания.

Античный мудрец, отрицая воздействие на него школ и других мудрецов, существовавших ранее до его появления, все же имеет некие сходства с Пифагором. По утверждению Гераклита, мировым фундаментом служит огонь. Природная сила бесконечности – Огонь и его «детище» – Космос. Космос и Вселенная не были кем-то созданы, а существовали всегда и вовеки будут «разгораться» и «потухать». Испытывая полосу изменений, сначала огонь представлялся водой – семенем мироздания, затем, вода преобразовалась в землю. Потом земля в воздух, создав окружающий мир. Видоизменяя все вокруг, огонь производит и уничтожает, образуя Вселенский круговорот изменений.

Кажущееся человеку постоянство и неподвижность – иллюзорны, из-за обмана чувств, так как Вселенная непостоянна, наполнена ежеминутными изменениями и различными качествами (пленительное и безобразное, зло и добро, влажное и сухое, живое и мертвое). Исходя из этого напрашивается вывод, что движение – сосуществование противоположностей и их борьба: «Все происходит через борьбу и необходимость».

Положение, с которым связаны изменения – является законом тяжести. Вечное изменение веществ, управляется Вселенским правилом – Логосом или неизменной судьбой. Логос – есть вековая мудрость упорядочивания тока перемен в вековое сопротивление начал и разрушений. Древнегреческий мудрец знал, что главная его задача – «видеть» инертные конфигурации бытия и путем внутренней глубинной интуиции, пробираться в естество мирового движения. Первичные орудия – непрекращающиеся движения мироздания, вторичные – участвующие в мироздании объекты материального мира.

Философские знания, стоящие вначале идейного течения, дали современную западную «основу жизни». Душа человека включает в себя теплый и сухой пар. Душа – чистое изображение Божественного огня, питающаяся его теплом. Теплоту душа впитывает с помощью органов чувств и дыхания. Одаренная великой мудростью и безукоризненными свойствами душа, являет собой сухой пар. Сырой и влажный пар, исходит от слабой и неразумной души, потерявшей мудрые свойства. Умирая, человеческая душа покидает тело: чистая душа становится высшим существом в загробном мире, а душа неблагоразумная следует верованиям о загробном царстве Аида.

Милетская школа в формировании взглядов философа

Изучающиеся мудрецом вопросы были – онтология, этика и политология. Раскритикованная им Милетская школа, не воздействовала полностью на его точку зрения, оставив только оттиск в его миропонимании. Основанная Фалесом в Греческой колонии в Азиатском городе Милете, она являлась первоначальной в античности. Созданная вначале 6 века до нашей эры, включала основной предмет натурфилософию – науку о естестве физического положения вещей. Многие науковеды полагают, что термин «философия», астрономия, математика, биология, география, физика и химия начинали путь с Милетской школы. Предрасположенность к знаниям стала весомым побуждением к развитию последователей данного общества. Гераклит же подвергал критике воззрения школы, так как она понимала мир единым целым существом. Он вступал в дебаты и отражал это в своих трудах.

Понятие диалектики

Основным связующим звеном в учении древнегреческого мудреца, был Бог, по его мнению, соединяющий воедино все противоположности – в мире все зарождается из-за противостояния друг другу. Одно не может существовать без другого. Термин «диалектика» образовался в древней Греции, дословно обозначая «искусство спорить, вести рассуждение» или принцип аргументирования правил, форм и способов рефлексивного теоретического мышления, исследующего противоречия, обнаруживаемые в мыслимом содержании этого мышления.

Великий мудрец понимал диалектику как вековое становление и непостоянство бытия. Беспрерывная связь существования всего в мире – это столкновение и тяга противоположностей. Мир – беспрерывен и бесконечен, имеет границы, темп и ритм, вечно изменяется и сталкивается стихиями: воды и огня, воздуха и земли; ночь сменяется днем, жизнь – смертью, зло – добром.

Идея о вековом движении для нынешнего общества не является особенной, но в момент появления, она считалась весомым умозаключением в научном прорыве. Образы древнегреческого мудреца отвечали понятием Ионийской школы, считавшей, что окружающий мир состоит из четырех стихий, во главе которых огонь. Именно в этом умозаключении о диалектике заключен взгляд последователей Милетской школы.

Последователи философа

Последователем древнегреческого мудреца был афинянин – Кратил, учившийся еще и у софиста Протагора, а позже ставший уважаемым учителем Платона. Являясь старательным воспитанником, Кратил взял концепции своего учителя и приумножил его знания. Затем ученик Кратила Платон избрал путь диалектики, построив на ней все свои труды. Аристотель и Сократ, позаимствовали диалектику мудреца, создав великие положения.

Нашими современниками, следовавшими учениям мудреца древней Греции, являлись Гегель, Хайдеггер и Ницше. Их аксиомы о всеобщем изменении брались за первооснову писаний и развивались, привнося новые знания в современный мир. Таким образом благодаря знаниям, которые заложил Гераклит, развивалась философия. Многие ученые и мыслители, взяли его принципы за основу.

Отрицание и критика идеологии Гераклита

Придворный Гиерона I, Эпихар в 470 году до нашей эры был комиком, высмеивающим, в собственных творениях, суждения Гераклита. «Человек, взявший в долг, не обязан отдавать его обратно, ведь он изменился и стал другим человеком, так почему же он все равно должен отдавать долги?», – высмеивал Эпихар. Таких «весельчаков» существовало немало, потому тяжело судить, было ли это обычными развлечениями при дворе или же открытой критикой соображений мудреца. Эпихар был язвительным и ироничным по отношению к мнению греческого мудреца. Гегель и Хайдеггер, так же критиковали суждения мудреца в несовершенстве точек зрения, беспорядочности и противоречивости соображений.

Критикуя и высмеивая мудреца, мало кто задумывался и понимал, что убереженные писания, дошедшие до нашего времени, фактически, дополнялись и переписывались последователями мудреца, заполняя пробелы собственными суждениями и не до конца понимавшими учителя. Его учение о диалектике, полагалось на двусторонние явления: непостоянство и неизменность и неадекватно воспринялось современниками, подвергаясь разной критике. Ученик Кратил требовал игнорирование принципа устойчивости, но мудрецы Элеаты: Ксенофан, Парменид и Зенон концентрировали собственный интерес на устойчивости, упрекая Гераклита в преувеличенной роли изменений.

Мысли Гераклита и их место в современной философии

Гераклит активно занимался размышлениями в период 69-х олимпийских игр, но на тот момент его знания не были актуальны. Нахождение в окружении непонимания, отдаленном от его мнений и познаний, подвигло мудреца на отшельничество. Поэтому он покинул Эфес и направился высоко в горы, в одиночестве развивая гениальные передовые соображения.

Трактаты о жизни философа, дошедшие до нас, изображают человека скрытного, остроумного на суждения и критичного ко всем и ко всему, целью которых были односельчане и правящая власть. Греческий мудрец не боялся быть наказанным или осужденным, его прямота «рубила с плеча» как кинжал, без исключения. Непривычный и экстраординарный для своего времени человек, оставшийся непонятым при жизни и оставивший загадку о своей гибели, все же нашел круг читателей, спустя столетия.

Анализируя вопрос о соответствии разумности и познания, полагал, что мудрость расходится с всезнанием или эрудицией: «Всезнание уму не научит, природа любит таиться», – говорил он. Один из первых, различил познание чувственности и рациональности, за что признан родоначальником гносеологии. Познание вступает в силу с чувствами, но чувства не дают глубокой характеристики познанию, познаваемому следует обрабатываться умом.

Благодаря любознательности ума приверженцев древних наук, нам передался базис, на котором мы строим современную науку.

Гераклит из Эфеса

Фрагменты Гераклита производят двойственное впечатление. Если одни из них, оправдывая славу своего «темного» автора, действительно сложны для понимания в силу своей афористической, часто подобной высказываниям оракула форме, то другие кристально ясны и понятны. Трудности интерпретации фрагментов, связанные с плохой их сохранностью, рождаются также влиянием доксографической традиции, особенно стоической интерпретации, «вписанной» иной раз в сами фрагменты или в их непосредственный контекст. Немалые сложности порождены диалектическим складом мышления Гераклита Эфесского, во всяком явлении усматривающего его самоотрицание, его противоположность. Отсюда прежде всего формально-логические сложности.

Учение Гераклита

Реконструкция учения Гераклита Эфесского требует аналитического расчленения корпуса его фрагментов на тематически определенные группы с последующим синтезом их в целостное воззрение. Эти основные группы — высказывания об огне как первоначале, о логосе, или законе, о противоположностях (диалектика), о душе, о богах («теология»), о нравах и о государстве.

В качестве исходного пункта учения Гераклита о космосе может быть с полным правом принят фрагмент ДК 22 В 30: «Этот космос, один и тот же для всего [сущего], не создал никто из богов и никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим». Это явственно выраженная основная позиция ионийской философии: космос представляет собою видоизменения единого первоначала, закономерно переходящего, изменяясь, в различные формы. Первоначало Гераклита Эфесского — «вечно живой огонь», изменения которого аналогичны товарному обмену: «все обменивается на огонь и огонь на все, как на золото товары и товары на золото» (В 90). Этот социоморфный оборот, хотя и напоминает о мифологических источниках философии, в данном случае практически лишен мифологических соответствий, представляя лишь аналогию природного и социального процессов.

В учении Гераклита довольно четко намечена идея мирового кругооборота. Бесконечный во времени процесс делится на периоды (циклы) мировыми пожарами, в результате которых мир погибает в огне, а затем рождается из него заново. Длина периода — 10800 лет (А 13). Если во времени «мерами загорающийся и мерами потухающий» космос бесконечен, то в пространстве он, видимо, ограничен (см. А 5).

Логос Гераклита

Внутренняя закономерность мирового процесса выражается у Гераклита Эфесского и другим, более специальным понятием — «логос». «Хотя этот логос существует вечно, недоступен он пониманию людей ни прежде, чем они его услышат, ни когда услышат впервые. Ведь все совершается по этому логосу, а они уподобляются невеждам, когда приступают к таким словам и к таким делам, какие я излагаю, разделяя каждое по природе и разъясняя по существу. От остальных же людей скрыто то, что они делают бодрствуя, так же, как они забывают то, что происходит с ними во сне» (В 1). Уверенный, что он познал истину, Гераклит выражает недовольство людьми, не способными воспринять его учение. Смысл же учения состоит в том, что все в мире совершается согласно определенному закону — логосу, и сам этот логос «говорит» человеку, раскрываясь в словах и делах, в чувственно воспринимаемых и раскрываемых разумом явлениях. Что же до людей, то с этим законом, «с которым они имеют самое постоянное общение, они враждуют, и то, с чем ежедневно встречаются, кажется им чуждым» (В 72. Возможно, что связь с логосом, установленная цитирующим Гераклита Эфесского Марком Аврелием, понимающим его стоицистски, как управляющее начало, имела у эфесца какой-то иной смысл).

Многозначность у Гераклита слова «логос» — а оно обозначает и слово, и речь, и рассказ, и повествование, и довод, и учение, и счет, и исчисление, и соотношение, пропорцию и т. д. — не позволяет однозначно передать его каким-то одним словом русского языка. Ближе всего будет здесь, пожалуй, значение «закон» — всеобщая смысловая связь сущего. Не случайно логос как закон бытия ставится в отношение с социальной сферой: «Желающим говорить разумно следует укрепить себя этим общим (логосом. — А. Б.), подобно тому, как город [укрепляется] законом, и намного крепче. Ибо все человеческие законы питаются одним божественным, который простирает свою власть насколько пожелает, всему довлеет и над всем одерживает верх. Поэтому необходимо следовать общему. Но хотя логос всеобщ, большинство людей живет так, как если бы они имели собственное понимание» (В 114, В 2). Показательна параллель Гераклита: «огонь — золото (деньги)» и «логос — закон города». Она явно говорит о родстве огня и логоса как различных аспектов одного и того же сущего. Огонь выражает качественную и изменчивую сторону существующего, логос — структурную и устойчивую; огонь — обмен, или размен, логос — пропорция этого обмена, хотя не выраженная количественно.

Итак, Гераклитов логос — разумная необходимость сущего, слитая с самим понятием сущего = огня. И в то же время это судьба, но существенно преобразованная. Для мифологического сознания судьба выступала как слепая иррациональная сила. Это мог быть рок (фатум), но мог быть и случай, персонифицированный в образе богини Тюхе (римская Фортуна). Логос Гераклита Эфесского разумен, это «разумное слово» природы, говорящей с человеком, хотя и не всякому доступное. Что же «говорит» она? «Не мне, но логосу внимая, мудро признать, что все — едино» (В 50). Единство же многообразной природы обнаруживается не сразу, ибо «природа любит скрываться» (В 123). И все же это единство налицо. Правда, этой мысли как будто противоречат два фрагмента.

Первый из них гласит: «Aion — играющее дитя, расставляющее шашки: царство ребенка» (В 52). Но что означает здесь многозначное слово aion? Вряд ли это «вечность» большинства русских переводов, текст Гераклита Эфесского слишком для этого архаичен. Может быть, это «время» (time), как переводит Бёрнет? Сомнительно, тогда здесь напрашивался бы «хронос», и тогда фрагмент звучал бы как полемика против тезиса Анаксимандра о временной упорядоченности возникновения и уничтожения. Lebenszeit (жизнь, время жизни, век), как переводит Дильс? Ближе к делу, но тогда фрагмент становится загадочным, даже бессмысленным. Видимо, речь идет все же не о жизни космоса, а о жизни и судьбе отдельного человека: «удел [человека] — играющее дитя, [жизнь его] — царство ребенка», так можно было бы вольно передать этот фрагмент, выражающий достаточно известную мысль о том, что «судьба играет человеком» и «что наша жизнь? — игра!». Как будто бы признание отсутствия мировой закономерности — логоса?

Фрагмент 124 гласит: «Нелепостью оказалось бы, если бы все небо и каждая из его частей были упорядочены и сообразны разуму по виду, и по силам, и по круговым движениям, а в началах не было бы ничего подобного, но, как говорит Гераклит, «прекраснейший космос [был бы] как куча мусору, рассыпанного наудачу»». Слова, выделенные кавычками, принадлежат Гераклиту и вписаны в текст Теофраста. Трудно найти однозначное и для всех приемлемое толкование этого текста, тем более что сам фрагмент Гераклита никак невписывается в контекст Теофраста. Однако думается, что перед нами противопоставление Гераклитом Эфесским универсального логоса, мирового закона, присущего «любящей скрываться» природе, и того видимого миропорядка, который подобен, по сравнению с ним, куче мусора. Однако отсюда следует, что Гераклит более отчетливо, чем милетцы, осознал и выделил два плана сущего: непосредственное, наличное существование вещей и его внутреннюю природу — логос. Их соотношение выражается через понятие гармонии, даже двух гармоний: «скрытой» и «явной». Причем «скрытая гармония сильнее явной» (В 54). Но гармония — всегда гармония противоположностей.

Диалектика Гераклита

И здесь мы переходим в сферу диалектики.

Уже по тому, что самая обширная группа фрагментов Гераклита Эфесского посвящена противоположностям, основе диалектики, можно судить о центральном положении этой проблемы в учении эфесца. Единство и «борьба» противоположностей — так можно абстрактно выразить диалектическую структуру и динамику сущего. Единство у Гераклита всегда есть диалектическое единство различного и противоположного. Об этом говорится в псевдоаристотелевском трактате «О мире»: образуя созвучие не из подобного, а из противоположностей, природа сочетает мужское и женское, первичную общественную связь образуя через соединение противоположностей; искусство, подражая природе, создает изображения, смешивая краски, а музыкальную гармонию создает из смешения голосов. «То же высказано у Гераклита Темного: „Связи: целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, согласное и разногласное, и из всего одно, и из одного все»» (В 10). Та же мысль выражена в В 51, где гармония иллюстрируется многозначным образом лука и лиры, и в В 8, который признается ныне парафразой В 51, но содержит важное дополнение — «. все происходит через борьбу».

Древним, да и многим современным интерпретаторам философии Гераклита Эфесского часто представляется загадочным его диалектическое утверждение о тождестве противоположностей. Однако многие из его примеров совершенно ясны. «Добро и зло [одно и то же]. В самом деле, врачи, говорит Гераклит, всячески режущие и жгущие, требуют еще сверх этого платы, хотя ее не заслужили, ибо они делают то же самое: благо и болезни» (В 58). Или: «Путь вверх и путь вниз один и тот же» (В 60); «Ослы золоту предпочли бы солому» (В 9). Не менее ясен пример бесстыдных фаллических гимнов Дионису, которые священны для поклоняющихся этому богу, или то, что «прекраснейшая обезьяна отвратительна по сравнению с человеческим родом» (В 82). Все эти изречения выражают необычайную диалектическую гибкость мышления Гераклита Эфесского, текучесть, многосторонность и многосмысленность его понятий, или, вернее, словесно оформленных представлений и образов. Во всяком явлении он ищет противоположное ему, как бы рассекая всякое целое на составляющие его противоположности. А за рассечением, анализом следует (по главному правилу диалектики) синтез — борьба, «война» как источник и смысл любого процесса: «Война есть отец всего и мать всего; одним она определила быть богами, другим людьми; одних она сделала рабами, других свободными» (В 53).

Об этом говорят, в частности, фрагмент В 88: «В нас одно и то же живое и мертвое, бодрствующее и спящее, юное и старое. Ибо это, изменившись, есть то, и обратно, то, изменившись, есть это». Так подходит Гераклит Эфесский к мысли об универсальности изменения. Мысль эта была воспринята древностью как кредо Гераклита, и с нею вошел в историю образ «текучего», диалектического, мыслителя. «Panta rhei» — «все течет» — хотя этой фразы нет среди подлинных фрагментов эфесца, ее издавна приписывают ему. «В одну и ту же реку нельзя войти дважды» (В 91) — так звучат его собственные слова. Но отсюда вовсе не следует, что Гераклит — апологет изменчивости как таковой. Он диалектик: в изменчивости и текучести он видит устойчивое, в обмене — пропорцию, в относительном — абсолютное. Конечно, эти фразы — перевод учения Гераклита на современный философский язык. Собственный же язык Гераклита Эфесского не допускал еще сколько-нибудь четкого абстрактного выражения этих мыслей, ибо он оперировал многозначными словами, гибкими представлениями, богатыми, но сложными и смутными символическими образами, смысл которых зачастую утерян.

Учение Гераклита о познании

Философия Гераклита и древнегреческая религия

Конечно, у Гераклита Эфесского немало мифологических реминисценций. Мы разобрались — конечно, возможны и иные толкования — с Зевсом. Но ведь перед нами и Дионис, который «тождествен Аиду» (В 15), и «эринии, блюстительницы Правды», которые даже Солнцу указуют его путь (В 94), и Сивилла, речь которой «звучит через тысячелетия, ибо она побуждаема божеством» (В 92), и «владыка, оракул которого в Дельфах» (В 93). Ныне трудно уже разобраться в действительном смысле этих образов, в тех ассоциациях, которые хотел возбудить с их помощью Гераклит. Те толкования, которые мы встречаем в комментариях различной древности, далеки от мифологического буквализма, представляя собою аллегории или символы. Думается, аллегориями и метафорами были они и у Гераклита, тогда они поясняли сказанное, ныне, когда перед нами только следы умершей культуры, — затемняют.

Аристократизм Гераклита и его политические взгляды

Вот фрагмент В 119: «Характер (ethos — душевный склад, нрав, обыкновение) человека — его демон». Конечно, фрагмент не из ясных — слишком уж многозначны ethos и daimon. Скорее всего Гераклит Эфесский протестует здесь против мифологического представления о «демоне», определяющем судьбу человека, — но только сам человек, его достоинства и недостатки определяют его судьбу. Как скажет несколько позже Эпихарм, «обыкновение (tropos) человека есть для одних людей их добрый демон, для других– злой» (ДК 23 В 17). Мы не знаем, конечно, врожден ли «этос», или же он может изменяться к лучшему или худшему. Знаем только, что эфесец противопоставляет «лучших» людей всем остальным: «Один для меня десять тысяч, если он наилучший» (В 49). Но зачем он тогда проповедует свои принципы, произносит свои речи, убеждает людей в неправильности их поведения и «плачет», видя, как дурно живут люди?

Признай разум как то, что управляет «всем через все» (В 41); не живи по привычке (В 48); если «с сердцем бороться трудно: всякое желание покупается ценою души» (В 85), и «людям не лучше было бы, если бы исполнялись все их желания» (В 110), то следует всячески сдерживать свои желания, оберегая «душу». Не в этих ли общих для античности принципах поведения закрепляются этические наставления Гераклита Эфесского?

Раннегреческая этика непосредственно связана с политикой и незаметно переходит в нее. Гераклит, принадлежавший к. аристократическому роду, явно враждебно относился к торговой и промышленной олигархии, пришедшей к власти в Эфесе и установившей тиранию, — мы знаем имя его современника, тирана Меланкомы. И Гераклит противопоставляет» своеволию богатства человеческое достоинство. Конечно, оно не может не связываться им с благородством происхождения и «этосом» мудрости и нравственного совершенства. Его филиппики против богатства эфесцев — «да не покинет вас богатство, эфесцы, чтобы вы срамились своей подлостью» (В 125 а) — сочетаются с осуждением демократического равенства. Это очень похоже на те проклятья богатству и «новизнам», которые слышатся из уст поэтов-аристократов — Алкея, Феогнида. Но принципиально по-иному звучит апелляция Гераклита Эфесского к закону, за который народ должен сражаться «как за собственные стены» (В 44), — лишь бы этот закон соответствовал «общему», мировому закону, логосу.

Очевидно, что в космической «войне» Гераклита Эфесского нашла отражение классовая борьба, постоянно и трагично то вспыхивающая, то затухающая в антагонистическом обществе. Но ведь таков закон космоса, таковы справедливость и правда человеческая. С неумолимой последовательностью проводит эфесский мыслитель диалектическую идею гармонии противоборствующих начал, трагический пафос убежденности в том, что «война» — и правда, и необходимость, и логос, и судьба, и гармония мира.

Школа Гераклита

Гераклит Эфесский практически не имел школы, последователей. Правда, мы часто читаем у древних авторов о «гераклитовцах», но под этим именем обычно скрываются люди, односторонне воспринявшие идею «текучести» всего сущего. Эти «вечно текущие», как иронически именовал школу Гераклита Платон, считали, что об изменяющейся и противоречивой реальности нельзя высказать ничего истинного. Отсюда выросла софистика; отсюда родилось «самое крайнее из упомянутых мнение, — то, которое принимали те, кто называл себя последователями Гераклита Эфесского и которого держался Кратил, который под конец пришел к тому мнению, что не следует ничего говорить, но только двигал пальцем и упрекал Гераклита за его слова, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Сам же он думал, что [этого нельзя сделать] и один раз» (Аристотель. Метафизика, IV, 5, 1010 а; ср.: ДК 65 А 4).

Зато явственные следы влияния Гераклита, полемика с ним, заинтересованные толкования его учений видны в целом ряде философских трудов: в поэме Парменида и диалогах Платона, в произведениях Аристотеля, у стоиков и скептиков, у христианских апологетов и отцов церкви. По Диогену Лаэрцию (IX, 15), толкованием его сочинения занимались Антисфен, Гераклид Понтийский, стоики Клеанф и Сфер, Павсаний, прозванный даже «гераклитовцем», Никомед, Дионисий, грамматик Диодот; ямбический же поэт Скифин взялся изложить его учение в стихах. Это и была истинная «школа Гераклита». И без преувеличения можно сказать, что из всех философов периода становления античной философии Гераклит Эфесский больше всех заслуживает звания основоположника объективной диалектики как учения о противоположностях, их борьбе и их единстве в мировом процессе. В этом его непреходящее значение.

[1] Marcovich М. Herakleitos. — Sonderausgabe der Paulischen Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1967, S. 259.

[2] Порядок изменений первоначала, выраженный фрагментом В 31, аналогичен, однако текст фрагмента крайне труден для перевода и интерпретации. Климент Александрийский, в «Строматах» которого он сохранился, понимает его сходным образом.

[3] Marcovich М. Herakleitos, S. 263.

[4] Недавно было высказано предположение, что фрагмент 22 В 126 — «Холодное теплеет, теплое охлаждается, влажное высыхает, сухое увлажняется» — есть на деле цитата из сочинения Анаксимандра, стоявшая перед словами «. согласно необходимости» (Bröcker W. Heraklit zitiert Anaximander, — Um die Begriffswelt der Vorsokratiker. Darmstadt, 1968, S. 88–94).

[5] Эта точка зрения, вместе с аналогичным взглядом на субстрат души по Гераклиту обоснована в статье: Лебедев А. В. Psyches peirata (О денотате термина psyche в космологических фрагментах Гераклита 66–67 Mch). — В кн.: Структура текста. М., 1980, с. 118–147.

[6] Может быть, прояснит вопрос стихотворение Пауля Флеминга:

[7] Лосев А. Ф. История античной эстетики (Ранняя классика). М., 1963, с. 377.

По материалам книги А. С. Богомолова «Античная философия»