Гепатотоксичность что это значит у мужчин

Токсический гепатит

Причины токсического гепатита

Существует несколько причин, вызывающих токсическое поражение печени:

К факторам риска, увеличивающим вероятность возникновения токсического гепатита, относят:

Клинические признаки токсического гепатита

Признаки острой формы заболевания

Симптомы токсического гепатита весьма вариативны и в большинстве случаев зависят от степени отравления и от того, какое именно ядовитое вещество спровоцировало развитие патологического процесса.

Однако существуют и характерные признаки, являющиеся общими для всех видов токсических гепатитов:

У многих пациентов с токсическим гепатитом на коже появляется сыпь, сопровождающаяся различным по интенсивности зудом, моча приобретает цвет темного пива, кал становится светлым, глиняной консистенции. Нередко поражение печени сопровождается увеличением размеров органа, появлением мелких кровоизлияний на коже, кровоточивостью десен и носовыми кровотечениями (следствие разрушающего действия токсических веществ на стенки сосудов). В отдельных случаях наблюдается заторможенность или чрезмерная возбужденность, тремор рук, нарушение ориентации в пространстве.

Признаки хронической формы заболевания

При переходе заболевания в хроническую форму симптомы токсического поражения печени становятся менее выраженными. Обычно больные жалуются на следующие проявления:

В период ремиссии симптомы могут утихать, а во время обострения проявляются вновь.

Осложнения токсического гепатита

При легкой степени отравления своевременное лечение токсического гепатита приводит к полному избавлению от заболевания. В более тяжелых случаях массивное поражение печени может привести к развитию серьезных осложнений.

Печеночная недостаточность – комплекс симптомов, включающий в себя потерю массы тела, отеки лица и ног, желтуху, скопление асцитической жидкости, подкожные кровоизлияния, психические и нервно-мышечные нарушения.

Цирроз печени – замещение гепатоцитов фиброзной соединительной тканью.

Печеночная кома – прогрессирующее нарушение работы органа и центральной нервной системы, которое может привести к летальному исходу.

Диагностика

Диагностика токсического гепатита включает в себя инструментальные и лабораторные методы, которые применяются и при выявлении других острых и хронических поражений печени. Во время первой врачебной консультации проводится физикальный осмотр и сбор анамнеза. В большинстве случаев это позволяет получить ориентировочное представление о причинах, спровоцировавших развитие токсического гепатита.

Лабораторные методы диагностики поражений печени:

Инструментальные диагностические методики:

Лечение токсического гепатита

Для активизации процесса выведения токсических веществ в ходе лечения гепатита могут применяться желчегонные препараты, при отравлении грибами – антидоты. В целях поддержания работы печени проводится витаминотерапия с использованием витаминов группы В и аскорбиновой кислоты.

Фосфоглив* при лечении токсического гепатита

Обязательным условием успешного лечения токсического гепатита является прием гепатопротекторов. Эти препараты усиливают детоксикационную функцию печени, способствуют восстановлению поврежденных печеночных клеток и предупреждают развитие фиброплазии. Одним из современных гепатопротекторов, способствующих нормализации работы гепатобилиарной системы при токсическом гепатите, является Фосфоглив*. Это препарат комплексного (этиотропного и патогенетического) действия, содержащий в своем составе фосфолипиды и глицирризиновую кислоту.

Эссенциальные фосфолипиды при токсическом гепатите обладают следующими свойствами:

Глицирризиновая кислота при токсическом гепатите оказывает следующие действия:

Фосфоглив* может быть рекомендован при проведении комплексного лечения гепатитов, вызванных воздействием ядов и токсинов, и других поражений печени. Также он может использоваться в качестве профилактического средства при необходимости приема лекарственных гепатотоксичных препаратов или при вынужденном длительном контакте с отравляющими веществами.

Токсическое поражение печени неуточненное (K71.9)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Примечание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Общие положения

Общепризнанная классификация отсутствует.

Для описания процесса используются стандартные параметры (тип, тяжесть, форма, течение, осложнения). В случае достоверного установления той или иной морфологической формы заболевания, она выходит на первый план при классификации, поскольку определяет прогноз. Тяжесть процесса может определяться индексами и шкалами, принятыми для других форм заболеваний печени, или комплексными шкалами.

Классификация МКБ-10

Этиология и патогенез

I. Основные группы токсических агентов (в зависимости от вида гепатотоксического действия)

2.1 Лекарства, которые были связаны со своеобразными реакциями гиперчувствительности:

2.2 Наркотики, которые были связаны со своеобразными реакциями гиперчувствительности:

2.3.Травяные препараты или средства альтернативной (народной) медицины, с которыми были связаны своеобразные реакции гиперчувствительности:

1. Яды биологического происхождения (токсины). Поражение развивается в основном при лечении травами, приеме биологически активных добавок или при контакте с ядовитыми животными и растениями в дикой природе. Наиболее часто описываются случаи отравления бледной поганкой и травяными препаратами, используемыми в народной медицине.

2. Промышленные и бытовые химикаты:

— растворители, используемые в химчистке (производные четыреххлористого углерода);

— вещества, используемые в производстве пластмасс (винилхлорида);

— гербициды и группа промышленных химических веществ, называемых «полихлорированные бифенилы».

3. Лекарства: обезболивающие и жаропонижающие лекарственные средства, продающиеся без рецепта (аспирин, парацетамол, ибупрофен, антибиотики, противотуберкулезные средства, стероиды, эстрогены, ингаляционные анестетики и прочие). В настоящий момент описано более сотни препаратов, которые могут вызывать лекарственное поражение печени.

III. Формы повреждения.

Холестатический синдром. Редко встречается при острых токсических гепатопатиях и менее выражен в сравнении с цитолитическим синдромом. В качестве исключения выступают отравления лекарственными препаратами, для которых типичен холестатический гепатоз (фенотиазины, противотуберкулезные и антитиреоидные препараты; андрогены и анаболические стероиды, сульфаниламиды и другие).

Гранулёма. Медикаментозные печеночные гранулёмы обычно связаны с образованием гранулём в других тканях и пациенты с токсическим гранулематозным поражением печени, как правило, имеют признаки системного васкулита и гиперчувствительности. Более 50 препаратов были описаны как средства, вызывающие токсический гранулематоз печени (включая аллопуринол, фенитоин, изониазид, хинин, пенициллин, хинидин).

Новообразования. Новообразования были описаны при длительном воздействии некоторых лекарств или токсинов. Гепатоцеллюлярная карцинома, ангиосаркома и аденомы печени наиболее часто были ассоциированы с винилхлоридом, комбинированными оральными контрацептивами, анаболическими стероидами, мышьяком, диоксидом тория (рентгеноконтрастным веществом).

Лекарственные поражения печени

Учитывая роль печени в метаболизме химических веществ, можно априори утверждать, что не существует лекарств, которые в определенных условиях не вызывали бы повреждения печени. Многочисленные сведения о гепатотоксическом действии многих лекарственных

Учитывая роль печени в метаболизме химических веществ, можно априори утверждать, что не существует лекарств, которые в определенных условиях не вызывали бы повреждения печени. Многочисленные сведения о гепатотоксическом действии многих лекарственных препаратов позволяют сделать вывод, что медикаментозные поражения печени — одна из важнейших проблем гепатологии.

Патогенез медикаментозных поражений печени, несмотря на многочисленные исследования, изучен недостаточно. Выделяют три механизма медикаментозного поражения печени:

Прямое токсическое действие препаратов на гепатоциты в настоящее время встречается крайне редко, вследствие ужесточения контроля за побочным действием лекарственных препаратов. В качестве примера лекарственного средства, вызывающего подобные негативные эффекты, можно привести препарат галотан.

Токсическое действие метаболитов лекарственных средств можно представить в следующей последовательности: первая фаза — метаболизм лекарственных препаратов; вторая фаза — биотрансформация лекарственных метаболитов; экскреция продуктов биотрансформации с желчью или мочой.

Первая фаза. Основная система, метаболизирующая лекарства, расположена в микросомальной фракции гепатоцитов — гладкой эндоплазматической сети (рис. 1). К ней относятся монооксигеназы со смешанной функцией, цитохром С — редуктаза, цитохром Р450. Кофактором служит восстановленный НАДФ в цитозоле. Лекарства подвергаются гидроксилированию или окислению, что обеспечивает усиление их поляризации.

Система гемопротеинов Р450, расположенная в эндоплазматической сети гепатоцитов, обеспечивает метаболизм лекарств. При этом образуются токсичные метаболиты. Идентифицированы по меньшей мере 50 изоферментов системы Р450, и нет сомнений, что на самом деле их еще больше. У человека метаболизм лекарств обеспечивают цитохромы, относящиеся к трем семействам: P450-I, P450-II, P450-III (см. рис. 1).

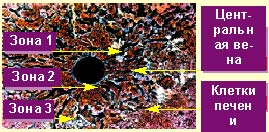

Увеличение содержания ферментов системы цитохрома Р450 в результате индукции приводит к повышению выработки токсичных метаболитов. Когда два активных препарата конкурируют за один участок связывания на ферменте, метаболизм препарата с меньшей аффинностью замедляется и срок его действия увеличивается. Этанол индуцирует синтез Р450-II-Е1 и тем самым увеличивает токсичность парацетамола (рис. 1). Повреждение клеток печени редко бывает обусловлено самим лекарственным препаратом. Токсичность парацетамола увеличивается и при лечении изониазидом, который также индуцирует синтез Р450-II-Е1. Некроз наиболее выражен в зоне 3, где отмечается самая высокая концентрация ферментов, метаболизирующих лекарства (рис. 2).

|

| Рисунок 2. Анатомическое деление печени по функциональному принципу (по Раппапорту) |

Вторая фаза. Механизм действия биотрансформации состоит в конъюгации метаболитов лекарственных препаратов с мелкими эндогенными молекулами. Обеспечивающие ее ферменты неспецифичны для печени, но обнаруживаются в ней в высоких концентрациях.

Продукты биотрансформации лекарств могут выделяться с желчью или с мочой. Способ выделения определяется многими факторами, некоторые из них еще не изучены. Высокополярные вещества, а также метаболиты, ставшие полярными после конъюгации, выделяются с желчью в неизмененном виде.

Иммуноаллергические поражения печени связывают с метаболитом, который может оказаться гаптеном для белков клеток печени и вызвать их иммунное повреждение. При наличии генетического дефекта в печени лекарство превращается в токсический метаболит, ковалентно связывается с клеточным белком (глутатионом), приводя к некрозу гепатоцита, а также стимулирует образование антигена (гаптена) и сенсибилизирует Т-лимфоцит, который запускает иммунную гепатотоксичность. Повторная экспозиция (назначение лекарственного препарата) приводит к усилению иммунной реакции.

В этом процессе могут участвовать ферменты системы Р450. На мембране гепатоцитов имеется несколько изоферментов Р450, индукция которых может привести к образованию специфических антител к иммунному повреждению гепатоцита.

Идиосинкразия к диуретикам и тиениловой кислоте сопровождается появлением аутоантител, взаимодействующих с микросомами печени.

Лекарственные поражения печени могут развиваться в зависимости от свойств лекарственного препарата, особенностей больного и прочих факторов. Известно, что вероятность побочных реакций возрастает с увеличением количества одновременно принимаемых лекарств. Установлено, что, если больной принимает одновременно шесть или более препаратов, вероятность побочных воздействий у него достигает 80%.

Беременность, стресс, бедное белками питание увеличивают риск проявления токсичности медикаментов. Медикаменты, которые являются энзиматическими индукторами, могут потенцировать действие другого препарата. Так, риск развития гепатита увеличивается у больных, принимающих одновременно с изониазидом рифампицин. При этом гепатиты возникают в 5–8% случаев, тогда как при монотерапии изониазидом — в 1,2% случаев, а при монотерапии рифампицином — в 0,3%.

Примеры взаимодействия лекарственных препаратов, обусловленного индукцией ферментов печени, представлены на рисунке 3.

До настоящего времени отсутствуют четкие критерии клинико-лабораторной и морфологической диагностики лекарственных гепатитов, недостаточно выяснены вопросы патогенеза, нет единой классификации и не разработаны адекватные подходы к лечению.

Список лекарств, вызывающих лекарственные гепатиты, довольно значительный, но лекарственно индуцированные гепатиты встречаются сравнительно редко. Гепатотоксические реакции, возникающие при применении салицилатов, тетрациклинов и антиметаболитов, зависят от дозы лекарств. Поражения печени, обусловленные лекарственной идиосинкразией, могут возникать при воздействии любых медикаментов. Так, например, галотан, изониазид и парацетамол могут вызвать массивный некроз печени, метилдопа — острый или хронический гепатит. Повреждения печени, связанные с лекарствами, обычно проявляют себя бессимптомным повышением печеночных ферментов, т. е. протекают субклинически, являясь «биохимической находкой» (безжелтушный вариант течения острого лекарственного гепатита (ОЛГ)). Дальнейший прием препаратов, вызвавших безжелтушный ОЛГ, может привести к развитию тяжелых лекарственных гепатитов, сопровождающихся желтухой.

Гепатотоксический эффект лекарственных препаратов может быть дозозависимым, т. е. проявляющимся при приеме большого количества того или иного препарата, и дозонезависимым, связанным с идиосинкразией; могут быть также поражения печени без нарушения пигментного обмена. На рисунке 4 представлены фармакотерапевтические группы лекарственных препаратов, способных вызывать желтуху. Применение препаратов из представленных фармакотерапевтических групп при определенных условиях может повлечь за собой поражения печени без желтухи.

Острые медикаментозные гепатиты подразделяются на цитолитические, холестатические и смешанные формы, сочетающие признаки холестаза и цитолиза. Фактором, способствующим переходу гепатита в хронический, является длительный прием лекарств.

Современную классификацию лекарственных реакций печени представляет Ш. Шерлок (табл.).

Также известны пять форм медикаментозной патологии печени: изолированное повышение уровня аминотрансфераз; гепатит, протекающий с желтухой; псевдохирургические формы гепатита; тяжелые формы гепатита; хронический гепатит.

В большинстве случаев осложнения со стороны печени реализуются изолированным повышением уровня аминотрансфераз, без отчетливых клинических проявлений, или сопровождаются астеническим синдромом. Бессимптомное повышение уровня аминотрансфераз может наблюдаться при использовании таких лекарственных средств, как изониазид, допегит, амиодарон. При повторном приеме перечисленных препаратов могут развиться тяжелые гепатиты со смертельным исходом. Поэтому на изолированное повышение активности аминотрасфераз необходимо обращать внимание, так как оно может свидетельствовать о развитии лекарственной патологии печени. Диапазон клинических проявлений лекарственных гепатитов разнообразен — от небольшого повышения уровня аминотрансфераз, не сопровождающегося клинической симптоматикой, до молниеносных форм гепатита и развития циррозов. У человека лекарственные поражения могут напоминать почти все существующие заболевания печени.

Лекарственные гепатиты, сопровождающиеся желтухой, способны протекать по цитолитическому, холестатическому или смешанному варианту. В ряде случаев может развиваться псевдохирургическая симптоматика (боли в животе, лихорадка, желтуха, увеличенный желчный пузырь). К лекарствам, вызывающим острую псевдохирургическую симптоматику, относятся цитостатики, антидепрессанты, антиаритмические препараты.

Диагностика медикаментозных гепатитов представляет сложную проблему. Предлагается несколько критериев, позволяющих уточнить диагноз и подтвердить, что возникшие симптомы вызваны именно лекарствами: хронология возникновения осложнений; регресс клинической симптоматики после отмены лечения; рецидив осложнения после повторного введения препарата; отсутствие другой возможной этиологии; результаты лабораторно-инструментальных исследований.

Хронологический критерий очень показателен, хотя время появления осложнений после приема лекарства варьирует — от нескольких дней (иногда часов) до нескольких недель и месяцев. В случае полипрагмазии хронологический фактор очень трудно оценить.

Регресс клинических признаков осложнения после отмены лечения — довольно четкий диагностический признак. Регресс может быть длительным (более месяца), при этом учитывается нормализация уровня аминотрансфераз. При повторном применении лекарства, ранее уже вызвавшего гепатит, рецидив осложнения рассматривается как результат действия данного лекарства.

В ряде работ указывается на необходимость дифференциальной диагностики между медикаментозными гепатитами и вирусными гепатитами, гепатомой, первичным билиарным циррозом печени, алкогольным гепатитом. Кроме того, важно исключить поражение печени вследствие тяжелого инфекционного заболевания, шока, сердечно-сосудистой недостаточности, глистных инвазий, заболеваний желчных путей.

К исследованиям, позволяющим проводить дифференциальную диагностику лекарственного гепатита с другой возможной патологией печени, относятся биохимические исследования сыворотки крови (спектр печеночных ферментов), иммуноферментный анализ (маркеры вирусных гепатитов и опухолевого процесса) и инструментальные методы исследования (УЗИ, КТ, лапароскопия с биопсией печени, ЭРХПГ).

Интенсивная желтушная окраска кожи и слизистых оболочек является симптомом, требующим срочной госпитализации больного для выяснения причины желтухи. Необходимость точного этиологического диагноза объясняется большим диапазоном взаимоисключающих мероприятий при желтухах различного происхождения.

Для коррекции лекарственных поражений средней и тяжелой степени тяжести рекомендовано использовать гепатопротекторы, основной функцией которых является предохранение печеночных клеток от повреждающего воздействия увеличенного количества продуктов распада, образующихся при интенсивных физических нагрузках у профессиональных спортсменов.

Наиболее распространены гепатопротекторы: гептрал, метионин, карсил, эссенциале, урсосан, глутоксим, берлитион 300 ЕД, эссливер форте. Условно к этой группе можно отнести препараты животного и растительного происхождения: сирепар, лив.52, хофитол, гепабене, тыквеол, способствующие синтезу печеночных клеток и восстановлению нарушенных функций печени, а также бетаин (Ц. Б. Б.), коферменты, коэнзимы, витамин Е.

Гептрал (адеметионин) обладает детоксикационным, регенерирующим, антиоксидантным, антифибринизирующим, нейропротективным эффектом, действует как метаболический субстрат важнейших биохимических реакций в организме. Прием: 2–4 таблетки в течение 2–4 нед.

Эссенциале форте — комбинированный препарат, основным действующим веществом которого являются эссенциальные фосфолипиды, а также сбалансированный набор витаминов. Прием эссенциале способствует восстановлению поврежденных тканей печени, нормализации активности печеночных ферментов. При значительных мышечных нагрузках предохраняет печень от повреждения. Назначают по 2 капсулы 2–3 раза в день или по 2 ампулы в день (введение внутривенное) в течение 2–3 нед.

Карсил (аналог — легалон) — препарат на растительной основе (действующее начало — силимарин). Стабилизирует клеточную мембрану, восстанавливает поврежденные клетки печени. Назначают по 1 драже 3 раза в день в период интенсивных тренировочных нагрузок и увеличенного потребления белка.

Ц. Б. Б. — цитрат бетаина Бофур — в его состав входит бетаин и цитрат (анион лимонной кислоты). Бетаин — это аминокислота, присутствующая в печени и почках человека, основной липотропный фактор. Цитрат представляет собой важное звено в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса).

Инозин, рибоксин способствуют синтезу нуклеиновых кислот, улучшению метаболизма печеночных клеток.

Препараты растительного и животного происхождения оптимально назначать при наличии патологии желчевыводящих путей — дискинезиях, холециститах.

Наиболее оправданно в коррекции ятрогенных поражений печени использовать медикаменты, содержащие в своем составе адеметионин, который обладает антитоксическими и гепатопротективными свойствами. Лечебный эффект адеметионина (гептрала) заключается во внутриклеточной реакции синтеза глутатиона. Глутатион же, как известно, предупреждает повреждения печени. При достаточном количестве глутатиона гепатоцит наименее подвержен токсическому действию метаболитов лекарственных препаратов, а при определенных условиях может происходить даже их детоксикация.

Синтез глутатиона при введении адеметионина в виде медикамента гептрала в суточной дозе 800 мг в течение 7–14 дней внутривенно, с переходом к приему в таблетированной форме по 400–800 мг (1–2 табл.) в течение 14 дней приводит к восстановлению функции печени и нормализации клинико-лабораторных признаков лекарственных повреждений.

Таким образом, диагностика лекарственных гепатитов сопряжена со значительными трудностями, поэтому диагноз лекарственного гепатита устанавливается достаточно редко. Вследствие этого статистика лекарственных гепатитов изучена недостаточно. Отсутствует единая классификация лекарственных гепатитов. Практически выявление медикаментозных поражений печени осуществляется на стадии развернутой клинической картины, сопровождающейся желтухой, гепатомегалией. Отсюда возникает настоятельная необходимость разработки алгоритма дифференциальной диагностики лекарственных гепатитов для своевременной профилактики тяжелых гепатитов и циррозов печени. Точное знание свойств каждого препарата и условий, при которых проявляются их нежелательные эффекты, является наиболее верным способом оптимального использования медикаментов.

Для коррекции лекарственных гепатитов необходимы: отмена медикамента являющегося причиной гепатита; проведение дезинтоксикационной терапии и выбор гепатопротектора. При холестатическом поражении с нарушением обмена билирубина рекомендовано назначение гептрала в дозе 800 мг/сут внутривенно длительностью 14 дней под контролем биохимического печеночного спектра, что позволяет предотвратить прогрессирование холестатических процессов, снизить токсическое воздействие на гепатоциты, стабилизировать вязкость клеточных мембран.

Необходимо выявлять лекарственные препараты, применяемые в России и обладающие гепатотоксическим эффектом, проводить описание клинических вариантов течения лекарственных поражений печени.

Т. Е. Полунина, доктор медицинских наук

«Гута-Клиник», Москва

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Лекарственная гепатопатоксичность и нестероидные противовоспалительные препараты

Проблема лекарственной гепатотоксичности занимает важное место в клинической практике не только гастроэнтерологов и гепатологов, но и врачей всех специальностей, занимающихся лечебной работой. Возможность развития лекарственного поражения печени надо иметь ввиду при назначении практически любого медикаментозного средства как при отсутствии первичного заболевания данного органа, так, особенно, и при его наличии. Лекарства потенциально отрицательно влияющие на печень условно можно разделить на препараты с прямым гепатотоксическим воздействием и препараты непрямого действия (факультативного), в последнем случае отрицательный эффект проводимой терапии проявляется через развитие идиосинкразических реакций.

При прямом гепатотоксическом воздействии препарата развитие лекарственных реакций зависит от величины принятой дозы, от времени его приема. Гепатотоксические реакции подобного типа воспроизводятся в эксперименте и развиваются у большинства людей, принявших токсическое количество медикамента. В отличие от этого, при идиосинкразии лекарственные реакции прямо не связаны с величиной принятой дозы препарата, при этом развитие гепатотоксических реакций происходит только у лиц особо чувствительных к медикаментозному средству.

Из антибиотиков наиболее изучено гепатотоксическое воздействие тетрациклина. Его большие дозы (превышающие 2 г в сутки перорально и 1 г при внутривенном введении) вызывают развитие острой жировой дистрофии печени с центральными и промежуточными некрозами. Препараты с антиметаболическим действием (метотрексат, 6-меркаптопурин и т. д.) приводят к развитию в печени помимо ожирения воспалительной инфильтрации, некрозов, фиброза центральных трактов, альтерации эпителия мелких сосудов. Необходимо учитывать, что при клиническом использовании данных лекарственных средств гепатотоксические реакции могут развиваться не только в ходе лечения, но и в течение 2-3 недель после отмены препаратов, поскольку в этих случаях могут возникать определенные диагностические сложности.

Факультативные гепатотоксические реакции могут вызываться любым лекарственным агентом. Причем характер морфологических измений ткани печени прямо не связан с определенным лекарственным средством. Гораздо более важное значение здесь имеет индивидуальная чувствительность организма (идиосинкразия). Например, поражения печени, вызванные примением метилдопы могут различаться в диапозоне от сравнительно легких форм гепатита до развития подострой дистрофии печени. Подобный тип воздействия на печень может быть характерен для нестероидных противоспалительных препаратов (НПВП).

Одной из важнейших проблем современной клинической медицины является успешное купирование боли, которая является основным проявлением многих заболеваний. В большинстве случаев резкое снижение качества жизни пациента связано имеено с этим тягостным чувством (вплоть до развития суицидальных мыслей). Это положение привело к широкому использованию клиницистами различных обезболивающих препаратов. Лидирующею позицию в этом отношении в клинической практике врачей разных специальностей занимают НПВП. Фармакологический аспект действия НПВП связан с блокадой активности фермента циклооксигеназы и подавлением синтеза простангландинов (важнейших медиаторов боли и воспаления). Помимо клинической эффективности широкое применение данной группы препаратов обусловлено как удобством их практического применения со стороны пациентов, так и относительно невысокой стоимостью. Хотя наиболее широкое использование НПВП нашли в ревматологической практике, с течением времени поле их применение постоянно расширяется. Например, в настоящее время НПВП прочно вошли в общепризнанные схемы лечения болевой формы хронического панкреатита.

Поскольку мировой рынок насыщен огромным разнообразием различных лекарственных препаратов, в том числе и относящихся к группе НПВП, лечащий врач стоит перед нелегкой дилеммой выбора оптимального для конкретного больного лекарственного средства. В решении данного вопроса помимо клинических особенностей конкретного случая, экономической стороны проблемы огромное значение принадлежит вопросу безопасности лечения, прогнозированию возможной опасности развития осложнений лекарственной терапии. Поскольку то или иное решение о выборе лекарственного средства впрямую связано с экономическим эффектом продвижения конкретного фармакопрепарата на рынке, то проблема напрямую сопряжена с экономическими интересами фармакологических фирм, что может порождать многочисленные спекуляции. Подобная ситуация объективно приводит к нередко тенденциозному характеру анализа клинической документации по данному вопросу, что искажает реальную ситуацию.

Суммарная оценка результатов проведения 5 крупнейших популяционных исследований в США, охватывавших в общей сложности около одного миллиона пациентов, продемонстрировала что частота гепатотоксических реакций возникающих на фоне применения рассматриваемой группы препаратов относительно низка и составляет 1 случай на 10000 пациентов-лет. Причем наиболее часто гепатотоксические реакции развивались при использовании сулиндака (в 5-10 раз чаще, чем при применении других НПВП). Кроме того, анализ случаев НПВС-ассоциированных случаев гепатотоксичности подтвердил прямую зависимость развития данного типа поражений печени от длительности лечения. Каково же реальное значение влияния некоторых селективных ингибиторов циклооксигеназы (ЦОГ-2 ингибиторов) на развитие таких нежелательных эффектов лекарственной терапии как гепатотоксические реакции? Необходимо оговорить, что данный класс лекарственных препаратов создан исключительно для уменьшения негативного воздействия лечения на органы желудочно-кишечного тракта. Огромное практическое значение имеет выяснение истинной роли ЦОГ-2 ингибиторов в развитии гепатотоксических реакций, в частности широко представленного на отечественном рынке препарата нимесулид. Синтезированный в начале 80-х годов прошлого века, препарат обладает хорошей биодоступностью, быстро всасывается из кишечника. Практически весь нимесулид метаболизирутся в печени, только 1-3% препрата выводится в неизменном виде через почки. Препарат оказывает выраженное обезболивающее и противоспалительное действие. Помимо обратимого ингибирования ЦОГ-2, эффект действия препарата определяется блокадой фосфодиэстеразы, ингибированием действия металлопротеиназ, снижением активности свободных радикалов кислорода. К наиболее важным преимуществам препарата относится достоверно меньшее развитие на фоне его приема НПВП-индуцированных гастродуоденальных эрозий и язв.

Первые сообщения о возможном гепатотоксическом действии нимесулида относятся к 90-м годам прошлого века. Хотя подобные наблюдения и носили немногочисленный характер в некоторых случаях они сопровождались развитием фульминантной печеночной недостаточности, летальными исходами. О более значительном количестве клинических случаев связанных с серьезными нимесулид-ассоциированными гепатотоксическими реакциями стало известно после 1998 года, что, очевидно, указывает на повышенное внимание со стороны медицинской общественности к данной проблеме. Контролирущими медицинскими органами ряда стран (Финляндии, Испании, Турции, Израиля) было рекомендовано преостановить аптечную продажу данного препарата. Однако, в других странах никаких запретительных мер в отношении оптовой или розничной продажи нимесулида не последовало. Если реально оценивать имеющиеся факты по данной проблеме, то можно прийти к выводу, что примение нимесулида на популяционном уровне не преставляет существенную угрозу для пациентов. Так, на основании исследования, проводившегося в Северной Италии частота серьезных гепатотоксических реакций на фоне приема данного препарата составляет 0,1 случай на 10 000 больных, что во всяком случае не выше, чем при применении других НПВП.

Согласно результатам крупного популяционного исследования, проводившегося в Италии и охватившего почти 400000 пациентов, принимавших препараты из рассматриваемой группы, гепатотоксичность других представителей НПВП оказалась более высокой. Так, частота лекарственных поражений печени на фоне приема нимесулида составила 35,3 на 100000 человек-лет, диклофенака-66,8, а ибупрофена-44,6.

В настоящее время в мире применяется огромное количество самых разнообразных лекарственных препаратов, при этом многие из них (цитостатики, антибиотики, гормоны) потенциально могут вызывать развитие различных серьезных осложнений медикаментозной терапии, в том числе и со стороны печени. Очевидно, что решающее значение в продолжающемся и даже все более расширяющемся использовании в клинической практике данных групп лекарственных средств связано с возможностью достижения с их помощью положительной динамики в течение заболевания, реальной практической пользой для пациентов. Клиническая практика и диалектика подтверждают положение о том, что наиболее безобидными в аспекте развития осложнений медикаментозной терапии оказываются малоэффективные или совсем неэффективные лекарства. В то же время, при использовании современных препаратов, доказавших свою высокую эффективность, всегда можно ожидать тех или иных, подчас и весьма серьезных, осложнений лекарственной терапии. В конечном счете, определять решение врача о выборе препарата, помимо других многочисленных аспектов, должно возможное соотношение пользы\риска для пациента. С этих позиций, возможность применения врачами нимесулида, высокоэффективного препарата, почти в 2 раза снижающего риск развития тяжелых гастродуоденальных осложнений по сравнению с другими НПВП, представляется вполне клинически обоснованной. Другой вопрос заключается в том, что при его применении клиницисты, равно как и при использовании других современных препаратов, должны стремиться максимально снизить риск развития осложнений лекарственной терапии ( в том числе и со стороны печени). В каждом конкретном клиническом случае следует оценивать возможную пользу и возможный вред назначения препарата, учитывая индивидуальные особенности больного (аллергологический анамнез, состояние печени, другие сопутствующие заболевания и их лечение), а также определить оптимальную длительность лекарственной терапии.

В начале 21 века врачебное сообщество имеет все основания, пользуясь успехами доказательной медицины, реально оценивать преимущества и недостатки тех или иных методов исследования и лекарственных средств, не поддаваясь при обсуждении вопроса излишней эмоциональности или доверчивости.

Список литературы