Что включает в себя понятие чевенгур объясните как вы понимаете

Андрей Платонов. Чевенгур

У произведения весьма своеобразная форма. Никаких глав в довольно объемном романе нет – читатель словно погружается в непрерывный поток событий. И логика во всем этом присутствует: жизнь ведь непрерывна, почему же текст о жизни героев романа нужно разделять на какие-то куски?

Весьма условно «Чевенгур» можно разбить на три неравноценные части. В первой автор рассказывает о русских «буддистах», безрезультатно ищущих свою нирвану. Пока эти «буддисты» осуществляют свои духовные поиски, подрастает новое поколение, которое во второй части переходит к строительству коммунизма, чтобы достигнуть коллективной нирваны, рожденной в головах Маркса и Энгельса (старое поколение к строительству социализма оказалось непригодно).

Хронологически вторая часть связана с путешествием двух главных героев (и двух скрытых геев) – Дванова и Копенкина по сельской местности на юге России. Во время этого трипа они пытаются осуществить первые опыты по немедленному строительству социализма: «Покушав пшенной каши в хате Достоевского, Дванов и Копенкин завели с ним неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом». К сожалению, путешествие быстро заканчивается, и опыты не доводятся до конца.

В третьей части романа действие потихоньку перемещается в уездный город Чевенгур, в котором местные энтузиасты во главе с идиотом Чепурным уже построили коммунизм. Туда позднее подтягиваются Копенкин и Дванов. Эта третья часть несколько затянута, что отмечал еще и Максим Горький, которому дали ознакомиться с книгой в 1929 году.

В целом роман весьма увлекательный, хотя действия в нем немного. Я полагаю, что главное в «Чевенгуре» даже не содержание как таковое, а уникальный платоновский язык. Совсем не обязательно мучительно шевелить извилинами, пытаясь понять, что же нам хотел сказать Платонов. Можно просто читать «Чевенгур» и наслаждаться процессом: «Поганкин встретил Дванова неласково – он скучал от бедности»; «Социализм похож на солнце и восходит летом. Его нужно строить на тучных землях высоких степей»; «Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет!»; «Гляди, чтоб к лету социализм из травы виднелся!»; «В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала»; «На небе луна, а под нею громадный трудовой район – и весь в коммунизме, как рыба в озере!»…

Сталин со своими сторонниками участвовал в теоретической дискуссии о социалистическом проекте лишь для того, чтобы не бросалась в глаза его озабоченность совсем иной проблемой: сможет ли он осуществить с этой страной все свои грязные мечты?… Но Платонов, как и большая часть сторонних наблюдателей, не имел никакого понятия о том, что реально происходит за кулисами власти большевиков, и про сталинские грезы вряд ли догадывался.

В «Чевенгуре» Платонов пишет прямым текстом о том, что люди вообще не понимают, что такое коммунизм: «..нигде коммунизм не был записан понятной песней, которую можно было вспомнить для утешения в опасный час; Карл Маркс глядел со стен, как чуждый Саваоф, и его страшные книги не могли довести человека до успокаивающего воображения коммунизма; московские и губернские плакаты изображали гидру контрреволюции, … но нигде не было той трогательной картины будущего, ради которого следует отрубить голову гидре…».

В соответствии со своим пониманием «пролетарии» и строят коммунизм: сначала они расстреляли в Чевенгуре буржуев, а потом выгнали из города всех остальных («класс остаточной сволочи»), отобрав у них имущество. После этого коммунизм образовался в Чевенгуре сам собой, под действием солнечных лучей («…мы мобилизовали солнце на вечную работу, а общество распустили навсегда!»). Все одиннадцать «коммунистов» перестали работать (лишь на субботниках передвигали дома и переносили сады поближе друг к другу) и даже думать («ум такое же имущество, как и дом, стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабелых…»). Стали жить стаей без частной собственности, и кормиться тем, что произвело солнце (дикими злаками на полях и травами). Потом они заскучали и пригнали в коммунизм каких-то бродяг («прочих») и стали ничего не делать вместе с ними.

Бабы приехали и коммунизм стал рассасываться… И он бы безусловно рассосался по ячейкам общества, но нагрянули «белые» и перерезали «коммунистов». Остался один Прошка – самый хитро…мудрый из них, которому коммунизм быстро надоел и он уже успел наложить лапу на все чевенгурское имущество. Из стопроцентного коммунизма вылупилась «гидра» буржуазии.

Ответ Платонову был дан в самое ближайшее время: богатых уничтожили, как и в «Чевенгуре», потом шлепнули чепурных и копенкиных, а оставшихся («остаточную сволочь» и «пролетариев») кремлевские прошки превратили в рабов. Вышел не Чевенгур, а Сталинабад.

«Чевенгур» Платонова: коммунизм – это конец света

Единственный роман Андрея Платонова — хардкорное чтиво, описывающее брутальный хаос в молодой Советской России и в головах ее граждан.

Советовать читать Андрея Платонова для развлечения довольно странно. Примерно как рекомендовать в качестве варианта отпуска недельный поход через глухую тайгу – досуг достойный, но явно не для всех и требующий специальной подготовки. Зато фанаты экстрима и выживания будут в восторге.

Проза Платонова — именно такой литературный экстрим. Читая его, чувствуешь, действительно чувствуешь, будто проламываешься сквозь дремучий лес: спотыкаешься о вековые корни, ветки хлещут по лицу, идти тяжело — хочется все бросить и упасть. Но как-то бредешь дальше, на упрямстве и желании дойти.

«Чевенгур» в этом плане – самое тяжелое испытание. Этот довольно длинный роман — единственный законченный у Платонова. Есть много рассказов, несколько повестей, из которых самая знаменитая – «Котлован», включенный в школьную программу, но «Чевенгур» стоит особняком. Несмотря на то, что это далеко не самое позднее из произведений Платонова (написан в 1928 г., когда автору не было и тридцати), пожалуй, именно «Чевенгур» — квинтэссенция его творчества. Он очень страшный, мрачный, абсурдный, местами смешной и откровенно нелепый, и полностью посвящен строительству коммунизма. Но в таком виде, что у Маркса и Ленина глаза бы на лоб полезли.

Как и о чем пишет Платонов?

Нельзя говорить о «Чевенгуре», да и о любой книге Платонова, без упоминания его манеры письма. Она, мягко говоря, странная: этот автор изобрел свой собственный, совершенно невыносимый и при этом очень яркий стиль. Каждая фраза у Платонова искорежена, перенасыщена повторами, усилениями, бюрократизмами и ломает кости привычному русскому языку. Иногда читать очень тяжело:

«По наущению Чепурного Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество – угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение – за счет нарочной людской работы – идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы».

А иногда, наоборот, его тяжелая манера позволяет воплотить на бумаге тонкие, пронзительные чувства, охватывающие героев, ярче, чем конвенциональный литературный язык:

«Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем, что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камешками, еще более безымянными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гулко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще ночи, среди прохладного ровного поля шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни».

Такой шероховатый, нарочито неправильный стиль Платонов использовал осознанно – его миссия заключалась в описании доселе небывалых, невероятных событий, творившихся в России сто лет назад: к власти пришли странные люди, провозгласившие движение к невероятному счастью, и, с руками по локоть в крови, молодые советские граждане строили свой коммунизм, как умели. Пушкинским языком про такое не напишешь.

И все-таки, про что «Чевенгур»?

Это длинный роман, который охватывает примерно десяток лет: до и после революции 1917 г., героев в нем до черта, они появляются и исчезают довольно неожиданно (некоторые всплывают вновь, но не все), что создает ощущение полного хаоса. Но если попытаться как-то систематизировать суть романа, получится примерно так:

Чевенгур – вымышленный город где-то в степях, где, пока остальная Россия потихоньку выходила из хаоса Гражданской войны, а большевики в Москве понимали, что мировой революции пока не выйдет, и провозглашали нэп, решили своим умом учредить коммунизм — вот так, легко и просто, без всяких теорий, которые крестьяне все равно не понимали.

Для этого в Чевенгуре быстро перебили всех богатых («буржуев» и «полубуржуев»), запретили любой труд и производство, а работать вместо всех поставили солнце – ели что выросло, собственности не имели и даже дома в городе переставляли местами. Все не по Марксу, но какая разница, если его никто не читал.

«Чепурный взял в руки сочинение Карла Маркса и с уважением перетрогал густонапечатанные страницы: писал-писал человек, сожалел Чепурный, а мы все сделали, а потом прочитали, – лучше бы и не писал!

Чтобы не напрасно книга была прочитана, Чепурный оставил на ней письменный след поперек заглавия: «Исполнено в Чевенгуре вплоть до эвакуации класса остаточной сволочи. Про этих не нашлось у Маркса головы для сочинения, а опасность от них неизбежна впереди. Но мы дали свои меры».

Чевенгурский коммунизм – это очень русская история. Коммунизм, понятый малограмотными людьми как конец света в христианском смысле: наступление царства Божия на земле, только без Бога. Все провозглашено общим и оттого не нужным: чевенгурцы не трудятся, а «просто живут», довольные собственным общественным устройством. Платонов, сам долго живший среди крестьян воронежской губернии, знал, что для огромного числа людей в России все сложные идеи, о которых вещали большевики, выглядят именно так. Коммунизм провозглашает всеобщее счастье — а это что-то настолько магическое и невозможное, что конец света и есть. Еще в первой половине романа, задолго до упоминания Чевенгура, Платонов исчерпывающе формулирует, как народ пошел за большевиками:

«За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

– Ты что? – спросил он Захара Павловича.

– Хочем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?

– Социализм, что ль? – не понял человек. – Через год. Сегодня только учреждения занимаем.

– Тогда пиши нас, – обрадовался Захар Павлович».

Но если партия строит социализм с реалистических позиций, научным путем, то народ, нетерпеливый и уставший от мучительной жизни, пускается в полное безумие. Еще до упоминания самого Чевенгура в романе всплывает деревня, где жители решили переименовать себя в честь великих людей прошлого, чтобы соответствовать, и теперь там живут Федоры Достоевские и Христофоры Колумбы. В другом месте ярый коммунист, закованный в латы, обороняет революцию от губернских властей, считая их предателями коммунизма. А один из героев, советский Дон Кихот, платонически и безумно влюблен в немецкую коммунистку Розу Люксембург (казнена в 1919 г.) и лелеет мечту прискакать в Германию на ее могилу – истребив по пути всех буржуев. Каждый вкладывает в мифический коммунизм что-то свое, главное и великое, и, спотыкаясь, к нему идет. Но не доходит.

Один из главных мотивов «Чевенгура» – воскрешение мертвых, которое должно наступить после конца света, то есть — при коммунизме. Гибель всего живого густо прет на читателя с самых первых страниц, описывающих жизнь до революции. Умирают от голода дети, топится в озере, чтобы посмотреть, «что там», отец главного героя романа Саши Дванова; сам же Дванов заранее роет себе могилу, чтобы быть ближе к отцу. А коммунизм, верят чевенгурцы, навсегда решит весь неприятный вопрос с умиранием — «там, наверное, вообще, не надо будет умирать», как споет значительно позже Егор Летов. Крушение Чевенгура начнется именно с того момента, когда в нем умирает ребенок женщины, которая пришла туда, чтобы пожить в коммунизме. Что-то здесь не так, если все равно умирают дети. Позже Платонов разовьет эту идею в беспросветно мрачном «Котловане».

Зачем читать «Чевенгур»?

Читать этот роман почти так же сложно, как книги Уильяма Берроуза, только вместо потока наркотиков и секса здесь – чистый коммунизм. Написан он по-платоновски плотно и коряво, так, что легко скользить взглядом по страницам не получится, приходится вчитываться в каждую фразу, или, когда уже совсем невмоготу, перепрыгивать абзацы по диагонали, но легче от этого не становится – в голове шум от всех «солнце упиралось в землю сухо и твердо» и «растение всякого знания».

Вообще, знакомиться с Платоновым с «Чевенгура» — задача неподъемная. Советую начать с его рассказов и сказок, очень поэтичных: «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире», «Фро», потом, если понравится, перейти к «Котловану», и если получится осилить его, уже после читать «Чевенгур». Сквозь эти заросли действительно продираешься с трудом, но если продерешься, выходишь на свет немного другим, поняв многое про революцию, русский народ и весело-страшные события вековой давности.

Чевенгур

«Чевенгу́р» — социально-философский роман русского писателя Андрея Платонова. Самое пространное и одно из наиболее значительных его сочинений. Написан в 1926—1928 или 1927—1928 годах; первая редакция именовалась «Строители весны» (1927). По мнению Н. Г. Полтавцевой, есть основания говорить о «философской трилогии», куда входят роман «Чевенгур», повести «Котлован» и «Джан». [1] «Единственный завершённый роман в творчестве Платонова». [2]

Содержание

История публикации

Текст был направлен автором главному редактору издательства «Молодая гвардия» Г. З. Литвину-Молотову, который дал Платонову ряд указаний по доработке романа, и Максиму Горькому, в письме от 18 сентября 1929 года констатировавшему: «Роман ваш — чрезвычайно интересен, технический его недостаток — чрезмерная растянутость, обилие «разговора» и затушёванность, стёртость «действия». [3] Вместе с тем Горький выразил большие сомнения в перспективах публикации книги — и оказался прав. Несмотря на все старания Литвина-Молотова, роман, уже доведённый до стадии гранок, так и не был при жизни автора напечатан в полном объёме.

В 1928 году журнал «Красная новь» опубликовал отрывки из романа: «Происхождение мастера» в № 4 и «Потомок рыбака» в № 6; журнал «Новый мир» — рассказ «Приключение» в № 6. Повесть «Происхождение мастера» — «в художественном отношении, быть может, самая совершенная часть романа» [4] — вышла в 1929 году в одноименном авторском сборнике.

Продолжение повести — фрагмент под названием «Путешествие с открытым сердцем» — было напечатано в «Литературной газете» в 1971 году (номер от 6 октября). В том же году журнал «Кубань» (№ 4) поместил ещё один фрагмент под названием «Смерть Копенкина». В 1972 году в Париже был опубликован французский перевод романа (под названием «Сорные травы Чевенгура» (фр. Les herbes folles de Tchevengour ) и с предисловием Михаила Геллера); в нём, однако, отсутствовал текст «Происхождения мастера». Итальянский перевод, опубликованный в том же году под названием «Деревня новой жизни» (итал. Villaggio della nuova vita ), удостоился высокой оценки со стороны Пьера Паоло Пазолини.

Первой полной публикацией романа на Западе стала лондонская (1978). В СССР издание романа стало возможным лишь в годы перестройки: в 1988 году эту задачу выполнил журнал «Дружба народов» (№ 3—4); в том же году роман вышел отдельным изданием и в составе «Избранного». [5]

Название романа

Сюжет

Идейные истоки

Интерпретации

«Чевенгур» рассматривают как повесть (В.Вьюгин), мениппею (М.Геллер), философский роман (Л. Фоменко), идеологический роман (М. Золотоносов), трагическую утопию (В. Свительский), народную эпопею (В. Васильев), антиутопию (Н. Полтавцева, Р. Гальцева, И. Роднянская); указывают на взаимодействие в одной жанровой структуре утопических и антиутопических тенденций (А. Кедровский, К. Исупов, Н. Малыгина).

В «Чевенгуре» отразились и другие модификации романа: «полифонический роман» (Н. В. Корниенко), «роман-миф», «роман становления человека», «роман-путешествие».

А.П. Платонов, «Чевенгур» — краткое содержание, анализ произведения

25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917-го года произошло одно из самых значительных событий в отечественной и мировой истории — Октябрьская Революция.

Сегодня информация о ней для многих превратилась в кашу: официальная советская историография, старавшаяся всё представить исключительно в героических тонах, столкнулась с либеральной антибольшевистской пропагандой современности, создавая в фантазии граждан десятки самых уродливых штампов, не имевших отношения к действительности.

Автор этих строк не скроет, что советская литература 20-х годов ХХ века лично для его души ближе всего. Шолохов, Леонов, Бабель, Фадеев, Платонов и другие — всё это имена, принципиально отличающиеся от большинства предшественников из прежних эпох. Они обладают истинно революционной свежестью. Потому я и берусь начать свою деятельность на ресурсе Hobbibook с этого периода российской литературы. Рад представить – А.П. Платонов, «Чевенгур».

Любое произведение желательно рассматривать неотрывно от судьбы его автора, чтобы обнаружить истоки и мотивы написания, лучше понять поднимаемые вопросы. «Чевенгур» не исключение.

Краткая биография Платонова А.П.

Как и в случае со многими другими литераторами, Андрей Платонович Климентов взял себе творческий псевдоним и стал Андреем Платоновым. Далее я буду называть его именно так.

Писатель родился на пороге ХХ века, в 1899-м году. Он происходил из вполне пролетарской семьи — его отец работал железнодорожником, мать была дочерью часовщика. Юность Андрей провёл в работе: трудился и простым подёнщиком, и помощником машиниста, и литейщиком, и ремесленным мастером. Судя по всему, молодой человек планировал продолжить свою жизнь в качестве технического специалиста — он поступил в железнодорожное училище города Воронежа, однако Революция и последующая Гражданская война радикально изменили планы.

Платонов Андрей Платонович

Во время войны Андрей Платонович некоторое время работает фронтовым корреспондентом. Вероятно, именно этот опыт привёл Платонова к первым литературным экспериментам.

На протяжении 20-х годов Андрей Платонов совмещает основную инженерную специальность с активным литературным трудом. В обеих сферах этот человек очень продуктивен. В литературе ещё и чрезвычайно смел. Он пишет повести «Епифанские шлюзы», «Сокровенный человек», «Ямская слобода», рассказы «Государственный житель», «Усомнившийся Макар» и т.д.

Самым же главным произведением 20-х годов у Платонова становится «Чевенгур» — единственный законченный роман в его творчестве. О нём нам и предстоит поговорить теперь подробно. К продолжению биографии Платонова мы ещё вернёмся.

Краткое содержание «Чевенгура»

Прежде, чем перейти непосредственно к сюжету романа, я хотел бы выразить свое опасение, относящееся к современной практике изучения литературы — краткие пересказы не должны поглощать, уничтожать само произведение в нашем восприятии.

Если прочитано лишь краткое содержание «Чевенгура», это совсем не значит, что прочитан сам «Чевенгур».

В лучшем случае, проясняется сюжет (и то, в случае с Платоновым это вряд ли окажется сколь-нибудь полезным). Литературу, как и любое другое искусство, нужно эмоционально прожить, прочувствовать, пройти мысленный путь вместе с её автором — только тогда возможно приблизиться к пониманию отдельно взятого произведения.

Самому мне столь простая истина открылась достаточно поздно, о чём жалею.

Что ж, я должен был обозначить свою позицию и теперь с чистой совестью обращаюсь к сюжету.

История «Чевенгура» берёт своё начало в дореволюционные годы, в российской глубинке.

Параллельно развивается линия деревенского мастера-самоучки Захара Павловича, восхищающегося любой машиной. Мастер в дальнейшем принимает Дванова к себе, когда тот стал юношей. Вместе они работают в железнодорожном депо, ухаживая за локомотивами (явно автобиографический момент из истории жизни самого Платонова). Оба этих человека близки необычной для местных обитателей пытливостью ума, попыткой понять окружающий мир, разобраться в его механике, хотя это в них сочетается с обывательской наивностью.

Вскорости где-то вдали от этих мест происходит Революция. Сначала одна (Февральская), потом другая (Октябрьская). Кругом суматоха, а Саша и Захар Павлович теперь уже стараются разгадать, кто и как станет управлять страной. Захар Павлович предлагает Дванову «для пробы» податься к большевикам.

Это предопределило выбор Сашей стороны во время начавшейся Гражданской Войны. Его зачислили в ряды РККА*.

Впрочем, Платонов «Чевенгур» явно пишет не для изображения масштабных баталий и братоубийственного кровопролития. Вообще, как таковая политика, идеологические позиции сторон, исторические личности автора не интересуют. Потому сама война присутствует в романе только небольшими фрагментами, призванными скорее показать Саше Дванову других людей, поставить героя в непривычные для него ситуации.

В послевоенное время Дванов возвращается в деревню к Захару Павловичу, начинает мирную жизнь. Но не тут-то было. Местный исполком отправляет Сашу изучить по округе настроения масс, и узнать, может «социализм где-нибудь нечаянно получился».

Вероятно все предшествующие события и были придуманы автором для того, чтобы отправить Дванова в такое странное путешествие, наподобие Одиссеи, в котором ему суждено встретиться со странным красноармейцем Степаном Копенкиным, другим ключевым персонажем романа.

С этого момента начинается наиболее любопытная часть романа. Словно герои средневековой легенды, Дванов и Копенкин странствуют по советской земле в поисках социализма. И вместе они окажутся в таинственном поселении Чевенгур, в котором, будто бы действительно создаётся настоящий коммунизм.

«Чевенгур» — анализ произведения

Никаких особенных подробностей течения сюжета мною не раскрыто. Разумеется, неслучайно. Одна из причин уже была названа в начале предыдущего раздела, однако мотив ещё и в том, что я хотел бы отдельно заострить внимание на многих интереснейших элементах того литературного явления, которое назвал Платонов «Чевенгур».

Важно отметить, что любая хорошая книга характеризуется не только сюжетом. Такого же, если не большего упоминания заслуживает манера писателя излагать мысли, художественные приёмы, ансамбль персонажей, жанр романа, в конце концов. О них я предлагаю поговорить сейчас.

Язык

Любая мало-мальски развёрнутая статья про А.П. Платонова так или иначе обращается к уникальному языку изложения, использовавшемуся литератором. Кто-то называет его первобытным и нескладным, кто-то отмечает обилие намеренных ошибок в построении предложения. Я бы лично сказал, что язык Платонова мистический.

«С вокзала шел по полю оркестр и играл печальную музыку – оказывается, несли остывшее тело погибшего Нехворайко, которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в огромном селе Песках. Дванову жалко стало Нехворайко, потому что над ним плакали не мать и отец, а одна музыка, и люди шли вслед без чувства на лице, сами готовые неизбежно умереть в обиходе революции».

Не менее любопытны и реплики, вложенные автором в уста тех или иных персонажей. От них буквально исходит энергетика народного духа, принципиально отличающаяся от речи героев дореволюционной классики.

«– Река течёт, ветер дует, рыба плывёт, — протяжно и спокойно начал Луй, — а ты сидишь и ржавеешь от горя! Ты двинься куда-нибудь, в тебя ветер надышит думу — и ты узнаешь что-нибудь».

«– Чего ты бурчишь? – спросил Захар Павлович.

– Я про семейство говорю: у моей бабы на пуд живого мяса – пять пудов мелкобуржуазной идеологии. Вот контровес какой висит!»

Некоторых читателей подобная манера диалогов откровенно раздражает — кажется им излишне простолюдной, грязной. Полагаю, это от непривычки, потому что определённо герои Платонова (как и герои Шолохова, Бабеля или любого иного писателя первого десятилетия Страны Советов) разговаривают совсем не так, как герои Достоевского, Толстого или Чехова. Поэтому, в таких случаях, пожалуй, стоит немного изменить угол зрения. Посмотреть на слова, как на выражение народного духа, соли земли, если угодно. Ведь персонажи советских писателей зачастую «академиев не кончали».

Персонажи

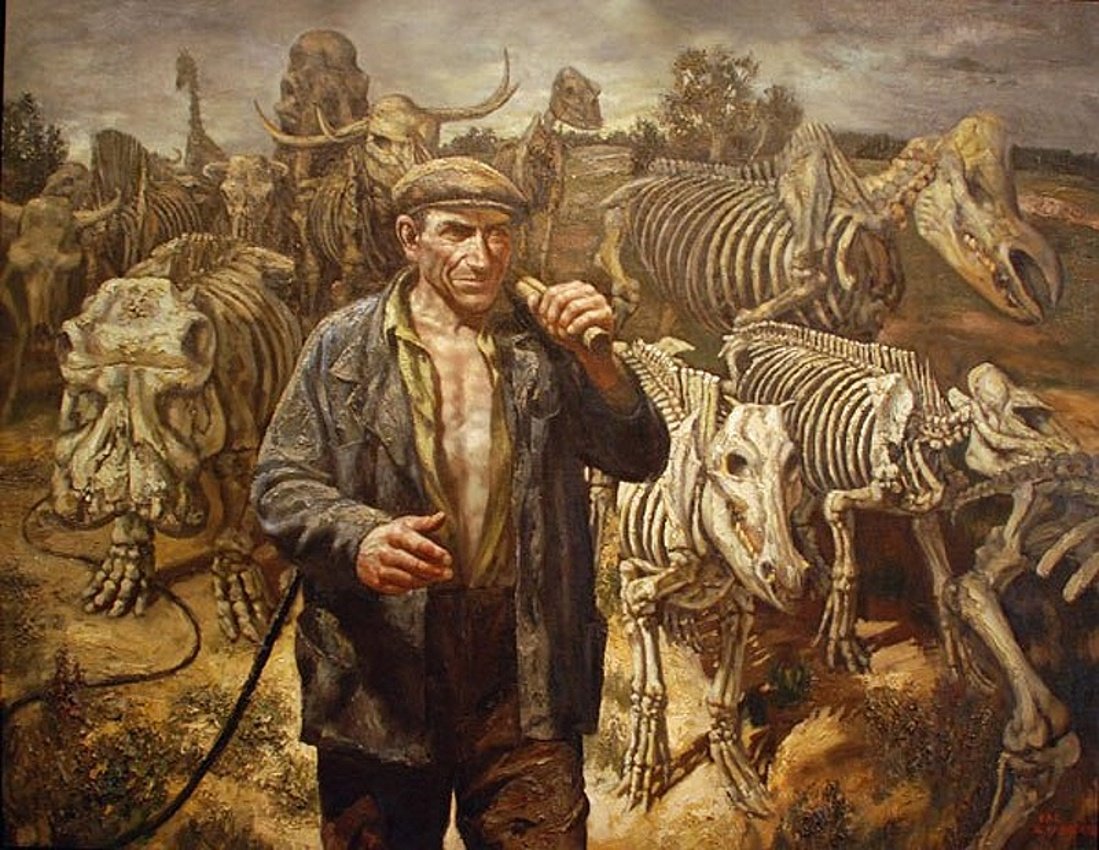

Лично для меня самый интересный элемент романа «Чевенгур» — это характеры. Каждый из них представляет чуть ли не целую вселенную. И в большинстве своем все они большие идеалисты. Платонов рисует мир суровых и грубых мужчин, которые простодушно и эмпирически изо всех сил пытаются построить новый мир, мир всеобщего счастья для трудового народа. И здесь, конечно, нужно остановиться на нескольких наиболее заметных.

Саша Дванов — во многом списанный автором с самого себя молодой человек. Он разбирается в технике, в нём живёт желание преобразовать мир вокруг себя во что-то более прекрасное. При этом Дванов склонен к рефлексии и унынию. Быть может, эта черта передалась ему по наследству от утопившегося отца, и душа родителя каким-то эхом всегда сопровождает парня по жизни. Его лучшим другом становится Копенкин.

Степан Копенкин — по моему субъективному мнению наиболее фантасмагорический герой «Чевенгура». Какое-то эхо рыцарских романов: он странствует на своём верном коне по прозвищу Пролетарская сила, несущем Копенкина туда, где он больше всего нужен; он влюблён в уже погибшую Розу Люксембург*, чей портрет он с собой всегда возит и чью могилу ищет повсюду. Даже само имя Розы для него синоним Революции. В характере Степана удивительным образом сливается суровый гнев по отношению к любому врагу коммунизма и мягкосердечная доверчивость. Некоторые специалисты называют образ Копенкина с пролетарским Дон Кихотом, и небезосновательно.

Захар Павлович — мастер, встретивший Революцию уже сильно пожилым человеком. Он всю жизнь изучает разнообразные механизмы, и весь мир, включая каждого человека в нём, выглядит для мастера лишь сложным техническим устройством, в котором наверняка можно разобраться. Не зря длительное время он работает с поездами. Перед техникой Захар Павлович испытывает почти религиозное благоговение. Правда, жизнь с Сашей Двановым во многом меняет взгляды старика. Он относится к Дванову, как к любимому сыну.

Чепурный — главный «строитель коммунизма» в селе Чевенгуре. Этот человек беззаветно предан революционным идеалам, при этом, на самом деле ничего не знает о коммунизме, как политическом или общественном явлении. Для него коммунизм явление эмпирическое, чувственное, и тоже воспринимается, как абсолютное счастье для всех. Кроме, конечно, буржуазного класса. Он понимает жизнь по крайне упрощённой логике: надо уничтожить буржуев, и на земле установится коммунизм, потому что больше нечему будет установиться. В некотором смысле Чепурный больше похож на искреннего религиозного сектанта, чем на большевика.

В тексте Платонова нам встретится и огромная россыпь ярчайших второстепенных персонажей. Например, Пашинцев, носящий вместо одежды рыцарские латы и пугающий всех обезвреженными гранатами. Или уполномоченный волостного ревкома Игнатий Мошонков, взявший себе имя Фёдора Достоевского, чтобы делать теперь «что-нибудь выдающееся». Наконец, есть даже сельский блаженный с незамысловатым прозвищем Бог, который сознательно решил питаться только землёй и не умирал при этом.

Любой, кто откроет книжку с начертанными на ней словами «Платонов. «Чевенгур», сразу окунётся в причудливую вселенную удивительных людей.

Жанр

Жанровая принадлежность романа вызывает в литературоведческих кругах ожесточённые споры. Кто-то видит в нём утопию, кто-то антиутопию, кто-то идеологический роман, кто-то философское произведение или даже народную эпопею. Думаю, что у каждого из интерпретаторов есть основания считать себя правым. Я не исключаю, что сам Андрей Платонов писал «Чевенгур» вне категорий жанра — это было что-то вроде полёта его чувства, фантазии, как бы пафосно это не звучало. Впрочем, если бы меня спросили, как бы я в целом охарактеризовал «Чевенгур», я бы ответил, что это эпическое произведение. В нём есть истинный градус эмоции, чувство трагического и глобального. Хоть я и не специалист, конечно.

И снова о творческом пути.

«Чевенгур», возможно, выразил сумму размышлений Андрея Платонова о Революции и коммунизме за долгие годы, и это однозначно возвышенное произведение.

Но пройдёт совсем немного времени, и наступит сталинская эпоха со всеми вытекающими из неё последствиями: резкой сменой курса, ужесточением контроля, всеобъемлющей цензурой и т.д. Писатель тут же реагирует на изменение ситуации и пишет самое известное своё произведение. Повесть «Котлован». Она тоже использует элементы фантастического, но уже лишена «чевенгурского» полёта, безжалостно предъявляя читателю полный мрак и тщетность усилий по построению нового прекрасного мира. Однажды товарищ Сталин скажет про Платонова: «Талантливый писатель, но сволочь».

В конце жизни Андрей Платонов занимался лишь редакторской деятельностью. Умер в 1951-м году от туберкулёза. Он заразился им, когда ухаживал за умирающим сыном — тот вернулся больным из тюремного заключения.

Жизнь приготовила Андрею Платонову чрезвычайно горькую судьбу. Неповторимый по своему творческому методу и стилистике, долгое время даже при СССР он оставался писателем почти неизвестным. Снова его творчество для нас открыла только Перестройка. Но сегодня, вместе со всем советским, в какой-то степени происходит новое отрицание и Платонова. Правильно ли это?

К тому же, неважно, были ли большевики такими монстрами, как стремится нам доказать либеральная интеллигенция, или нет – они поспособствовали тому, что люди из самых разных социальных слоёв, представители различных профессий могли массово начать заниматься творчеством. Разве сегодняшняя эпоха может этим похвастаться?

Главный корректор проекта. Род деятельности: режиссёр и сценарист независимого кино. Мой профиль в социальных сетях ВКонтакте и Instagram