чем вывести глистов у свиней

Глисты у поросят и свиней

1.Круглые черви (нематоды).

3.Плоские черви: трематоды и цестоды.

При этом нематоды относятся к геогельминтам, а все остальные к биогельминтам, то есть их жизненный цикл происходит со сменой хозяев.

Признаки наличия у поросят и свиней глистов в не зависимости от их вида носит общий характер.

Какие признаки говорят их владельцам о наличие у свиней и поросят глистов.

Наиболее часто у поросят встречается такое глистное заболевание как аскаридоз.

Аскаридоз (Ascaridosis) — преимущественно хроническое заболевание поросят и подсвинков, сопровождающееся у них прогрессирующим истощением, изменчивостью аппетита, поносом, иногда нервными припадками, кожной сыпью.

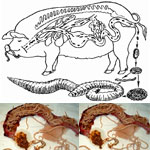

Возбудитель болезни — нематода Ascаris suum паразитирует в тонком отделе кишечника, изредка в желудке. Представляет из себя крупную нематоду бело-розового цвета. Рот окружен тремя губами. Пищевод простой цилиндрический. Самец имеет длину 10-25 см и 3-4мм ширину. Хвостовой конец загнут на вентральную сторону. Впереди и позади клоаки располагается большое количество мелких половых сосочков. Спикулы саблевидные, около 1,8 мм длины. Самка имеет длину 30-50 см, до 6мм шириной. Вульва отрывается вблизи границы передней и средней трети тела. Хвостовой конец прямой, конический. Яйца овальной формы, темно-коричневого цвета, размером 0,056- 0,087 на 0,046- 0,057 мм. В свежевыделенном яйце одна зародышевая клетка.

Цикл развития. Аскариды развиваются без участия промежуточного хозяина. В яйцах, выделяемых свиньями во внешнюю среду с фекалиями, при температуре 20-32° С и наличии влаги через 15-30 дней сформировываются личинки. С этого времени яйца становятся инвазионными. В кишечнике свиней личинки вылупляются, проникают в его кровеносные сосуды и затем с током крови заносятся в печень и легкие. Разрывая кровеносные капилляры, личинки аскарид проникают в альвеолы, бронхиолы и мелкие бронхи, где задерживаются на срок до одной недели, после чего отхаркиваются с мокротой, попадают в ротовую полость, а при проглатывании – в кишечник, где медленно растут и лишь через 2 месяца превращаются в половозрелых самок и самцов. Аскариды живут в кишечнике свиньи не более одного года.

Во влажной почве яйца аскарид сохраняют жизнеспособность более года, при этом могут перезимовывать под снегом. В навозной жиже и при высыхании они погибают через 4-5 месяцев, при температуре 20-27°С – через 5-10 дней, а при температуре 35- 37°С – через три дня, от прямого солнечного света – в течение 4-5 часов. Растворы медного купороса, хлорной извести, едкого натра, креолина, карболовой, азотной и серной кислот в повышенных концентрациях, в горячем состоянии убивают яйца аскарид не полностью.

Эпизоотологические данные. Аскаридоз свиней распространен среди отъемышей и подсвинков в возрасте 3-5 месяцев. С возрастом экстенсивность и интенсивность аскаридозной инвазии снижается. Источником инвазии служат инвазированные аскаридами свиньи. Свиньи заражаются в свинарниках, на выгульных двориках, пастбищах, где заглатывают яйца аскарид вместе с загрязненным кормами и водой. Установлена роль земляных червей в распространение аскаридоза. Земляные черви заглатывают яйца аскарид, в их кишечнике из яйца выходит личинка. Владельцы ЛПХ и КФХ должны иметь ввиду, что черви долгое время являются носителями инвазии. Личинки аскарид сохраняются в организме мух, личинок жуков и у других насекомых.

В теплое время года аскариды до половой зрелости развиваются за 43-45 дней, а в холодное время – за 69-90 дней. Массовому заражению поросят аскаридозом способствует неполноценное кормление (недостаток в рационе витаминов А и В). Дополнительно распространению глистной инвазии способствует антисанитарное состояние свинарников. Инвазированные яйца аскарид опасны и для человека. В кишечнике из них выходят личинки, которые совершают миграцию по всему организму, вызывая те или иные патологические изменения.

Патогенез. Влияние аскарид на организм поросят и свиней слагается из механического, токсического и антигенного воздействия, а также того, что аскариды питаются питательными веществами в кишечнике. Во время миграции личинки аскарид травмируют стенку кишечника, а затем, преодолевая печеночный барьер, приводят к дегенеративным изменениям в паренхиме печени, вызывая очаги клеточной инфильтрации. Попав в легкие личинки разрывают капилляры и стенки альвеол, приводя к образованию экстравазатов в виде точечных и пятнистых кровоизлияний. При попадание микрофлоры у поросят в легких развиваются очаги пневмонии, что в конечном итоге часто служит причиной летального исхода.

В результате постоянного механического и токсического воздействия половозрелых аскарид на слизистую оболочку кишечника у свиней развивается катаральное воспаление кишечника и происходит нарушение его физиологических функций. При всасывание продуктов жизнедеятельности аскарид и наличия воспалительного процесса у больных поросят нарушается обмен веществ, происходит задержка их роста и развития, появляются симптомы аллергии, а в при большом количестве аскарид, наступает обтурация кишечника и даже его разрыв. Если же аскариды попадают в желчный проток или проток поджелудочной железы у поросят наступает летальный исход.

Симптомы аскаридоза. В начале болезни у поросят развивается бронхит и бронхопневмония. При клиническом осмотре больного поросенка ветеринарный специалист регистрирует кашель, учащенное дыхание, плохой аппетит, у отдельных больных поросят имеет место повышение температуры тела. В этой стадии заболевание длиться до двух недель и обычно заканчивается выздоровлением. Через 1,5 месяца(когда аскариды разовьются до половозрелой стадии) у поросят появляются симптомы гастроэнтерита(понос (понос у поросят), запор, рвота, изменчивость аппетита, истощение, задержка роста и развития, симптомы аллергии, приступы эпилепсии (эпилепсия), продолжающиеся до 1 минуты. Заболевание протекает хронически и обычно заканчивается выздоровлением. У взрослых свиней аскаридоз протекает без выраженных клинических признаков.

Более подробные сведения об аскаридозе изложены в нашей статье – Аскаридоз.

Вторым наиболее часто встречающимся глистным заболеванием у поросят и свиней в личных подворьях ЛПХ и КФХ считается метастронгилез свиней.

Метастронгилез (Metastrongylosis) — глистная инвазия легких у свиней, вызываемая паразитирующими в бронхах нематодами трех видов относящихся к семейству метастронгилид и сопровождающаяся симптомами хронического бронхита, бронхопневмонии, задержкой роста и развития, анемией и кахексией.

Более подробно о данном глистном заболевании в нашей статье – Метастронгилезы свиней.

В личных подсобных хозяйствах граждан и КФХ встречается такое глистное заболевание опасное в том числе и для человека как цистицеркоз (финноз).

Цистицеркоз (финноз) — глистное бессимптомное заболевание свиней, вызываемое цистицерками – личиночной стадией ленточного червя – Taenia solium.

Возбудителем цистицеркоза свиней – Cysticercus cellulose личиночная стадия цестоды Taenia solium, половозрелая стадия которой паразитирует только в кишечнике человека.

Личинки Cysticercus cellulose локализуются в различных органах и тканях свиней. При проведении послеубойной ветсанэкспертизы ветсанэксперты обнаруживают их в мышцах, сердце, мозге, глазах, печени и легких; у человека – в головном мозге и глазах.

Развитый цистицерк представляет из себя полупрозрачный пузырек эллипсовидной формы, имеющий величину от просяного зерна до горошины, длиной 6-20мм, шириной 5-10мм. Стенка цистицерка состоит из двух слоев ткани, а полость заполнена опалесцирующей жидкостью, в которой находится прикрепленный к внутренней оболочке сколекс, просвечивающий через стенку цистицерка в виде белого пятнышка. Развитый цистицерк имеет сколекс, вооруженный крючками. У свиней цистицерки локализуются главным образом в мышцах сердца, языка, в жевательных, межреберных и грудных мышцах, но могут развиваться и в других органах – глазах, мозгу, а также в мышцах конечностей. Помимо свиней, цистицерки встречаются у диких кабанов, собак, кошек и у человека.

Более подробно в данном глистном заболевании в нашей статье – цистицеркоз свиней.

Еще одним глистным заболеванием свиней с которым приходится встречаться владельцам ЛПХ и КФХ является — эхинококкоз свиней.

Эхинококкоз (Echinococcosis) – хроническое глистное заболевание млекопитающих, вызываемое личиночной пузырчатой стадией ленточного червя – Echinococcus granulosus, специфического паразита собаки и диких представителей семейства Caniide.

Возбудитель заболевания E. granulolosus – однокамерный пузырь, наполненный жидкостью. Стенка пузыря состоит из наружной кутикулярной оболочки и внутренней (зародышевой), представляющей собой своеобразную эмбриональную ткань, способную продуцировать выводковые капсулы с одновременным формированием в них зародышевых сколексов и вторичных (дочерних) пузырей.

Более подробно о данном заболевание можно ознакомится в нашей статье — эхинококкоз свиней.

К гельминтозным заболеваниям у поросят и свиней относят трихоцефалез.

Трихоцефалез (Trichocephalosis) – глистное заболевание преимущественно молодых свиней, которое сопровождается у них истощением и симптомами колита.

Возбудитель болезни –нематода Trichocephalus suis семейства Trichocephalidae.Глисты паразитируют преимущественно в слепой кишке, данная нематода имеет тонкий нитевидный головной конец и толстый хвостовой. Длина самца 20-50мм, головной конец его в два раза длиннее хвостового. Хвост закруглен, спикула одна. Спикулярное влагалище покрыто шипами. Яйца 0,052- 0,061 мм длины и 0,027-0,03мм ширины, покрыты плотной, гладкой оболочкой, на обоих полюсах имеются пробочки. Самка за день откладывает до 5 тысяч яиц, которые с фекалиями выделяются во внешнюю среду.

Более подробно о данном глистном заболевании смотрите в нашей статье – трихоцефалез.

К особо опасному для человека глистному заболеванию свиней относится трихинеллез.

Трихинеллез (Trichnellosis) — острое глистное заболевание свиней и животных других видов, а также человека. Более широко данное заболевание распространено среди плотоядных, всеядных и грызунов. Половозрелые гельминты (трихинеллы) паразитируют в тонких кишках, а их личинки – в мышцах.

Наиболее полная информация о данном заболевании изложена в нашей статье – трихинеллез.

К глистным заболеваниям свиней относится стронгилоидоз.

Стронгилоидоз (Strongyloidosis) – глистное заболевание поросят преимущественно раннего возраста, проявляющееся в острой (миграционной) стадии экземой, бронхопневмонией и плевритом, а в хронической – воспалением кишечника, кахексией и отставанием в росте.

Более подробно о данном заболевание Вы узнайте прочитав нашу статью – стронгилоидоз свиней.

К глистным заболеваниям свиней принято относит и такое глистное заболевание как макраканторинхоз.

Макраканторинхоз (Macracanthorhynchosis) –глистное заболевание свиней, вызываемое скребнем – великаном, который паразитирует в тонком отделе кишечника.

Более подробно о заболевании изложено в статье — Макраканторинхоз свиней.

Глисты у поросят: симптомы и лечение

Поросята страдают от глистов не меньше, чем взрослые свиньи, но, в отличие от взрослых, поросятам глисты наносят больший ущерб для здоровья.

Первоначально, глисты попадают в желудочно-кишечный тракт поросенка вместе с молоком свиноматки, которая заражена гельминтами. Поросята, зараженные глистами, плохо набирают вес, вялые, ведут себя беспокойно, плохо развиваются.

Другим каналом попадания яиц глистов могут быть фекалии взрослых свиней, носителей паразитов, трава на выгулах, вода из луж, прудов, озер.

Сами яйца глистов не опасны, опасны взрослые черви, которые появляются спустя некоторое время. Они присасываются к стенкам кишечника, проникают в легкие и печень, могут жить в мышцах, глазах и даже мозге животных.

Нет ничего удивительного в необходимости частой «выгонки» глистов из организмов поросят и взрослых свиней. Тот, кто видел процесс питания хрюшек на выпасе или на выгуле никогда не станет возражать против регулярной антиглистной чистки. Особенно важно устраивать выгонку глистов у молодых поросят, купленных у посторонних людей или на фермах, чтобы не заразить животных, живущих в вашем свинарнике.

Рекомендуется полуторамесячный карантин для вновь прибывшего поголовья, с последующим проведением санитарной обработки и повторения процедуры выгонки глистов.

Симптомы наличия глистов у поросят

Вялость и плохой аппетит — первейшие симптомы глистов у поросят. Плохой аппетит влечет за собой плохой набор веса.

Поросята беспокойны, плохо спят, трутся хвостом о столбы и заборы — другие признаки глистной инвазии у поросят. Также поросята могут начать кашлять, чихать — это симптомы заражения глистами носоглотки животных. В этом случае, бесполезно лечить поросят от простуды, ведь причина в поражении глистами.

При запущенной глистной инвазии поднимается температура тела, поросята резко худеют, хрюкают хрипло и тихо. Некоторые поросята начинают кусаться и нападать на соседей по загону. Большие черви, например, аскариды заметны даже в фекалиях — длинного червя трудно не заметить в куче навоза.

Лечение поросят от глистов

Если вы увидели симптомы наличия глистов у поросят или взрослых свиней, то немедленно отделите их от других. Изоляция полезна в качестве профилактической меры — все равно придется давать противоглистные препараты всем животным, находящимся в одном загоне, но беспокойные особи не будут мешать остальным.

Рекомендуется пригласить ветеринара, чтобы он выписал лекарственные препараты, дозировку и способ применения. Некоторые препараты настолько токсичны, что будут выводиться из организма поросят в течение месяца.

Мы приводим лишь некоторые средства от глистов, дозировку и способы применения. Самостоятельное применение крайне нежелательно.

Натрий кремнефтористый

Натрий кремнефтористый в порошке — наиболее популярный лекарственный препарат применяемый любителями для того, чтобы выгнать глистов у поросят.

Свиньям назначают одно- или двухдневный курс лечения. Препарат смешивают с полужидкой кашей из дробленых концентратов или с сухими кормами. Количество корма сокращают на водопой не ограничивают. Применения слабительного не требуется. Применять кремнефтористый натрий следует осторожно.

| Масса животных | Дозы кремнефтористого натрия, грамм | |||

|---|---|---|---|---|

| Утром | Днем | Вечером | На весь курс лечения | |

| Курс лечения — 1 день | ||||

| Поросятам до 20 кг | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 |

| Поросятам от 20 до 40 кг | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 2,2 |

| Свиньям свыше 40 кг (взрослым) | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,9 |

| Двухдневный курс лечения | ||||

| Поросятам до 20 кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |

| Поросятам от 20 до 40 кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |

| Свиньям, чей вес выше 40 кг (взрослым) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |

Гигромицин Б (Hygromycinum В.)

Гигромицин Б. — это родоначальник гигроветина. Препарат выделен из культуры лучистого гриба Streptomyces Hygroscopycus. К антибиотику чувствительны некоторые грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы.

Гигромицин Б. представляет собой порошок светло-серого с желтоватым оттенком цвета, хорошо растворим в воде и спирте.

Гигромицин Б. оказывает бактериостатическое действие на ряд грамположительных и грамотрицательных бактерий. При даче внутрь обладает выраженным антигельминтным действием при аскаридозе, трихоцефалезе свиней.

В основе антигельминтного действия препарата лежит его способность угнетать обменные процессы в тканях паразитов, что приводит к их гибели.

С лечебной целью при аскаридозе поросят гигромицин Б применяют в дозе 30 г на 1 тонну концентрированного корма.

Препарат назначают животным, достигшим возраста двух с половиной месяцев, ежедневно в течение 35 дней.

С профилактической целью гигромицин Б применяют поросятам с возраста ежедневно два с половиной месяца.

В рекомендуемых дозах гигромицин обычно хорошо переносится животными, быстро выводится из организма и не снижает вкусовых качеств мяса и яиц.

Экономная форма гигромицина — гигроветин, его добавляют к комбикормам из расчета 2 кг на 1 т, которые скармливают свиньям как обычные комбикорма для животных всех возрастов по зоотехническим нормам.

В рекомендуемых дозах препарат безвреден, не влияет на санитарное качество мяса и яиц.

Нилверм

Препарат нилверм хорошо знаком всем животноводам, имеет множество синонимов: красверм, анхелвет, апперкол, аскаридил, конкурат, декарис, галинид, мокс, нарпенол, немицид, нилзан, оровермол, пигвормер, биверм, риперкол, стартакон, ветранизол, ветерин-вермизал, урофенат, левомизол, Р-8299, цитарин и др.

Нилверм представляет собой порошок белого цвета, иногда с легким желтоватым оттенком, без запаха, горько-кислого вкуса, растворим в воде и органических растворителях, температура плавления °С.

Нилверм очень стойкий препарат, активность его растворов не снижается даже при кипячении. Препарат представляет собой рацемическую смесь двух изомеров: правовращающего (неактивен) и левовращающего — левомизол (активнодействующая часть).

Форма выпуска. Выпускают в форме порошка — нилверма, расфасованного в полиэтиленовые пакеты; премикса — тетрамизол-гранулята 20 %, расфасованного в пластмассовые флаконы по 50 и 500 г, упакованные в коробки, а также 10 % раствора для инъекций, расфасованного во флаконы по 100 мл и упакованного в коробки.

Препарат хорошо всасывается, максимальное содержание его в крови наступает уже через 30 минут после перорального и парентерального введения. Через 3 дня после введения животным в дозе 80 мг/кг в мясе и печени могут быть обнаружены незначительные количества препарата (менее 0,06 мг%), через неделю он уже не обнаруживается. Максимальный уровень препарата в молоке наблюдается через часов после введения, а через 24 часа снижается до 0,1 мг/кг.

Нилверм — лекарство от глистов широкого спектра действия. Его нематоцидное действие проявляется в отношении кишечных и легочных гельминтов, тормозит активность важных для физиологии паразитов энзимов, фумарат- и сукционат-дегидрогеназ, вызывает паралич мышц нематод, которые выделяются из организма животных после дегельминтизации в течение суток; первые нематоды выделяются через часов в живом, но парализованном состоянии, позднее — мертвые паразиты, обесцвеченные, частично распавшиеся.

Высокоэффективен он и при стронгилятозах, метастронгилезе, аскаридозе и эзофагостомозе свиней, аскаридиозе, действует как на молодые, так и на половозрелые формы паразитов.

Свиньям при аскаридозе нилверм назначают в разовой дозе 0,007 г/кг массы животного. В группах, где заражено аскаридами до 40 % животных, препарат скармливают 2 раза в течение 2 дней подряд (курсовая доза 0,014 г), при заражении свыше 40 % животных 3 раза в течение 3 дней подряд (курсовая доза 0,021 г).

Нилверм задают в смеси с кормом в утреннее кормление. При метастронгилезе вводят: поросятам массой до 20 кг — 0,1 г, свыше 50 кг — 0,25 г на животное, от 20 до 50 кг —0,005 г/кг массы животного с кормом один раз в день.

Для преимагинальной дегельминтизации препарат применяют 2 дня, а для лечебной — 3 дня подряд. Преимагинальные дегельминтизации проводят через дней с момента предполагаемого заражения, а затем через каждые дней в течение всего выпасного периода. Поросят дегельминтизируют с возраста.

При эзофагостомозе нилверм назначают поросятам старше возраста в таких же дозах, как и при аскаридозе, а свиноматкам 1,0 г на животное в течение 5 дней подряд.

Убой животных разрешается не ранее чем через 7 дней после последнего применения препарата, молоко можно использовать в пищу через 1 день после дегельминтизации.

Народные средства от глистов

Чеснок применяют для лечения глистов у поросят — это лучшее народное средство от паразитов. Чеснок добавляют во влажную мешанку или в комбикорм из расчета 1 грамм чеснока на 1 кг живого веса поросенка.

Пижма — высокоэффективное средство для профилактики и лечения глистов у поросят. Сухие цветки пижмы можно давать поросятам массой до 30 кг вместе с комбикормом, из расчета 1 чайная ложка цветков каждый день.

Расчет дозировки — порядка 1 грамма чеснока на килограмм веса хрюшки. Еще одно народное средство с высокой эффективностью: цветки растения пижмы. Поросятам до 30 кг вместе с сеном или комбикормом дают по одной чайной ложке сухой пижмы в день.

В завершение комплексных мероприятий по борьбе с глистами, проводят санитарную обработку свинарника — убирают навоз, обрабатывают хлорсодержащими препаратами, удаляют и сжигают старую подстилку, дезинфицируют кормушки и поилки.

ТОКСОКАРОЗ: современный подход

Токсокароз — паразитарное заболевание, вызываемое миграцией личинок аскарид животных семейства псовых (T. canis ). Характеризуется длительным рецидивирующим течением и полиорганными поражениями иммунологической природы. Возбудителями токсокароза могут бы

Токсокароз — паразитарное заболевание, вызываемое миграцией личинок аскарид животных семейства псовых (T. canis ). Характеризуется длительным рецидивирующим течением и полиорганными поражениями иммунологической природы. Возбудителями токсокароза могут быть также личинки других аскарид — кошки (T. mystax), коровы, буйвола, (T. vitulorum). Однако роль этих возбудителей в патологии человека практически не изучена

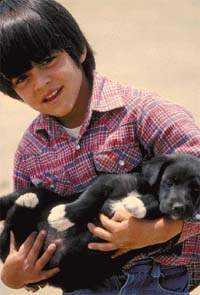

Половозрелые формы T. canis — крупные раздельнополые черви длиной 4 — 18 см локализуются в желудке и тонком кишечнике животных (собак). Интенсивность инвазии у собак может быть очень высокой, особенно у молодых животных. Средняя продолжительность жизни половозрелых особей составляет 4 месяца, максимальная — 6 месяцев. Самка паразита за сутки откладывает более 200 тыс. яиц. В 1 г фекалий может содержаться 10 000—15 000 яиц, так что в почву попадают миллионы яиц, обусловливая тем самым высокий риск заражения токсокарозом.

|

Яйца токсокар округлой формы, крупнее яиц аскариды (65—75 мкм). Наружная оболочка яйца толстая, плотная, мелкобугристая. Внутри яйца располагается темный бластомер.

Цикл развития возбудителя следующий. Выделившиеся яйца токсокар попадают в почву, где, в зависимости от влажности и температуры почвы, созревают за 5—36 суток, становясь инвазионными. Инвазионность яиц сохраняется в почве длительное время, в компосте — несколько лет.

Жизненный цикл токсокары сложный. Выделяют основной цикл и два варианта вспомогательных. Основной цикл происходит по схеме: окончательный хозяин (псовые) — почва — окончательный хозяин (псовые). Передача инвазии осуществляется геооральным путем. Вспомогательный цикл (вариант 1) идет трансплацентарно, в этом случае паразит в личиночной стадии переходит от беременной самки к плоду, в организме которого совершает полную миграцию, достигая в кишечнике щенка половозрелой стадии. Инвазированный щенок становится функционально полноценным окончательным хозяином, источником инвазии.

Вспомогательный цикл (вариант 2) осуществляется по цепи: окончательный хозяин (псовые) — почва — паратенический хозяин. Паратеническим (резервуарным) хозяином могут быть грызуны, свиньи, овцы, птицы, земляные черви. Человек также выступает в роли паратенического хозяина, но не включается в цикл передачи инвазии, являясь для паразита биологическим тупиком. Дальнейшее развитие возбудителя происходит при условии, что паратенический хозяин будет съеден собакой или другим окончательным хозяином. Механизм передачи инвазии при этом варианте — геооральный — ксенотрофный.

В зависимости от возраста хозяина реализуются разные пути миграции личинок токсокар. У молодых животных (щенков до 5 недель) почти все личинки совершают полную миграцию с достижением половозрелых форм в кишечнике и выделением яиц во внешнюю среду. В организме взрослых животных большая часть личинок мигрирует в соматические ткани, где сохраняет жизнеспособность несколько лет. В период беременности и лактации у беременных сук возобновляется миграция личинок. Мигрирующие личинки через плаценту попадают в организм плода. Личинки остаются в печени пренатально инвазированных щенков до рождения, а после рождения личинки из печени мигрируют в легкие, трахею, глотку, пищевод и попадают в желудочно-кишечный тракт, где через 3—4 недели достигают половозрелой стадии и начинают выделять во внешнюю среду яйца. Кормящие суки могут передавать щенкам инвазию также через молоко.

У человека цикл развития возбудителя, его миграция осуществляется следующим образом. Из яиц токсокар, попавших в рот, затем в желудок и тонкий кишечник выходят личинки, которые через слизистую оболочку проникают в кровеносные сосуды и через систему воротной вены мигрируют в печень, где часть из них оседает, инцистируется или окружается воспалительными инфильтратами, образуя гранулемы. Часть личинок по системе печеночных вен проходит фильтр печени, попадает в правое сердце и через легочную артерию — в капиллярную сеть легких. В легких часть личинок также задерживается, а часть, пройдя фильтр легких, по большому кругу кровообращения заносится в различные органы, оседая в них. Личинки токсокар могут локализоваться в различных органах и тканях — почках, мышцах, щитовидной железе, головном мозге и др. В тканях личинки сохраняют жизнеспособность многие годы и периодически, под влиянием различных факторов, возобновляют миграцию, обусловливая рецидивы заболевания.

Токсокароз — широко распространенная инвазия, она регистрируется во многих странах. Показатели пораженности плотоядных являются высокими во всех странах мира. Средняя пораженность собак кишечным токсокарозом, обследованных на различных континентах, составляет свыше 15%, но в некоторых регионах у части животных достигает 93%. По данным сероэпидемиологических исследований, от 2 до 14% обследованных практически здоровых лиц в различных очагах токсокароза имеют положительные иммунологические реакции на токсокароз. Распространенность инвазии в различных регионах точно неизвестна, поскольку токсокароз не подлежит обязательной регистрации. Совершенно очевидно, что токсокароз имеет широкую геграфию распространения, и число больных значительно выше официально регистрируемых.

| Токсокароз широко распространен и регистрируется во многих странах. Средняя пораженность кишечным токсокарозом собак, обследованных на различных континентах, составляет свыше 15%, но в некоторых регионах достигает 93%. По данным сероэпидемиологических исследований, от 2 до 14% обследованных практически здоровых лиц в различных очагах токсокароза имеют положительные иммунологические реакции на токсокароз |

Патогенез токсокароза сложный и определяется комплексом механизмов в системе паразит — хозяин. В период миграции личинки травмируют кровеносные сосуды и ткани, вызывая геморрагии, некроз, воспалительные изменения. Ведущая роль принадлежит иммунологическим реакциям организма в ответ на инвазию. Экскреторно-секреторные антигены личинок оказывают сенсибилизирующее действие с развитием реакций немедленного и замедленного типов. При разрушении личинок в организм человека попадают соматические антигены личинок. Аллергические реакции проявляются отеками, кожной эритемой, увеличением резистентности дыхательных путей к вдыхаемому воздуху, что клинически выражается развитием приступов удушья. В аллергических реакциях принимают участие тучные клетки, базофилы, нейтрофилы, но основную роль играют эозинофилы. Пролиферация эозинофилов регулируется Т-лимфоцитами при участии медиаторов воспалительных реакций, выделяемых сенсибилизированными лимфоцитами, нейтрофилами, базофилами. Образующиеся иммунные комплексы привлекают в очаг поражения эозинофилы. Вокруг личинок токсокар кумулируются сенсибилизированные Т-лимфоциты, привлекаются макрофаги и другие клетки — формируется паразитарная гранулома.

Патоморфологическим субстратом токсокароза является выраженное в различной степени гранулематозное поражение тканей. При интенсивной инвазии развиваются тяжелые гранулематозные поражения многих органов и систем, которые при повторных заражениях могут стать хроническими. При токсокарозе находят многочисленные гранулемы в печени, легких, поджелудочной железе, миокарде, лимфатических узлах, головном мозге и других органах.

Клинические проявления определяются интенсивностью инвазии, распределением личинок в органах и тканях, частотой реинвазии и особенностями иммунного ответа человека. Симптоматика токсокароза малоспецифична и имеет сходство с клиническими симптомами острой фазы других гельминтозов. Заболевание обычно развивается внезапно и остро или после короткой продромы проявляется в виде легкого недомогания. Появляется температура — субфебрильная в легких случаях и высокая до 39°С и выше, иногда с ознобом, — в тяжелых случаях инвазии. Могут наблюдаться кожные высыпания в виде крапивницы или полиморфной сыпи, иногда отеки типа Квинке. В остром периоде наблюдается легочный синдром различной степени тяжести: от легких катаральных явлений до острого бронхита, пневмонии, тяжелых приступов удушья. Особенно тяжело легочный синдром протекает у детей раннего возраста. Рентгенологически выявляется усиление легочного рисунка, «летучие» инфильтраты, картина пневмонии. Наряду с этим у части больных отмечается увеличение печени, иногда и селезенки. Лимфаденопатия более выражена у детей. Иногда имеет место абдоминальный синдром в виде приступов болей в животе, симптомов диспепсии. Возможно развитие миокардита, панкреатита. Известны случаи поражения щитовидной железы, проявляющиеся симптомами опухоли. Возможно поражение мышечной ткани с развитием болезненных инфильтратов по ходу мышц. При миграции личинок в головной мозг развиваются симптомы поражения ЦНС: упорные головные боли, эпилептиформные приступы, парезы, параличи. У детей заболевание сопровождается слабостью, легкой возбудимостью, нарушением сна.

Наиболее характерным лабораторным показателем является повышенное содержание эозинофилов в периферической крови. Относительный уровень эозинофилии может колебаться в широких пределах, достигая в ряде случаев 70 — 80% и более. Повышается содержание лейкоцитов (от 20х109 до 30х109 на 1 л). При исследовании пунктата костного мозга выявляется гиперплазия зрелых эозинофилов. У детей нередко отмечается умеренная анемия. Некоторые исследователи отмечают прямую корреляцию между тяжестью клинических проявлений инвазии и уровнем эозинофилии и гиперлейкоцитоза периферической крови. Характерным лабораторным признаком является также ускорение СОЭ, гипергаммаглобулинемия. В случаях поражения печени наблюдается повышение билирубина, гиперферментемия.

В хронической стадии болезни острые клинические и лабораторные признаки затухают. Наиболее стабильным лабораторным показателем остается гиперэозинофилия периферической крови.

Выделяют субклиническое, легкое, среднетяжелое и тяжелое течение токсокароза. Возможна так называемая бессимптомная эозинофилия крови, когда явные клинические проявления инвазии отсутствуют, но наряду с гиперэозинофилией выявляются антитела к антигенам T.canis.

Одной из наиболее серьезных проблем, связанных с токсокарозом, является его взаимосвязь с бронхиальной астмой. При сероэпидемиологических исследованиях установлено, что у больных бронхиальной астмой нередко обнаруживаются антитела к антигенам T.canis классов Ig G и Ig E. В зависимости от остроты паразитарного процесса, его длительности и длительности клинических проявлений бронхиальной астмы преобладает тот или другой класс иммуноглобулинов. Имеются клинические наблюдения, свидетельствующие об улучшении течения бронхиальной астмы или выздоровлении после ликвидации токсокарозной инвазии.

Паразитологический диагноз устанавливается редко и только по наличию в тканях характерных гранулем и личинок и их идентификации при исследовании биопсийного и секционного материала. Это возможно при пункционной биопсии печени, легких, оперативном вмешательстве. Обычно диагноз токсокароза устанавливается на основании данных эпидемиологического анамнеза, клинической симптоматики и гематологических проявлений. Используют также иммунологические реакции, позволяющие выявлять антитела к антигенам токсокар. Обычно применяют ИФА с секреторно-экскреторным антигеном личинок токсокар второго возраста. В настоящее время в России выпускается коммерческий диагностикум. Диагностическим титром считают титр антител 1:400 и выше (в ИФА). Титр антител 1:400 свидетельствует об инвазированности, но не болезни. Титр антител 1:800 и выше свидетельствует о заболевании токсокарозом. Практика показывает, что прямая корреляция между уровнем антител и тяжестью клинических проявлений токсокароза существует не всегда. Не всегда имеется и корреляция между уровнем антител и гиперэозинофилии крови.

При постановке диагноза и определении показаний к специфической терапии следует учитывать, что токсокароз протекает циклически с рецидивами и ремиссиями, в связи с чем возможны значительные колебания клинических, гематологических и иммунологических показателей у одного и того же больного.

М. И. Алексеева и соавт. (1984) разработали алгоритм диагностики токсокароза, основанный на оценках в баллах значимости клинических симптомов и сопоставлении клинико-эпидемиологических и лабораторных показателей. Этот метод может быть перспективен при проведении массовых обследований населения.

Дифференциальный диагноз проводят с миграционной стадией других гельминтозов (аскаридоз, описторхоз), стронгилоидозом, эозинофильной гранулемой, лимфогранулематозом, эозинофильным васкулитом, метастазирующей аденомой поджелудочной железы, гипернефромой и другими заболеваниями, сопровождающимися повышенным содержанием эозинофилов в периферической крови. Следует иметь в виду, что у больных с системными лимфопролиферативными заболеваниями и серьезными нарушениями в системе иммунитета иммунологические реакции могут быть ложно положительными. В этих случаях необходим тщательный анализ клинической картины заболевания.

| При интенсивной инвазии развиваются тяжелые гранулематозные поражения многих органов и систем, которые при повторных заражениях могут стать хроническими |

Глазной токсокароз. Патогенез этой формы токсокароза до конца не ясен. Существует гипотеза об избирательном поражении глаз у лиц с инвазией низкой интенсивности, при которой не развивается достаточно выраженная иммунная реакция организма из-за слабого антигенного воздействия небольшого числа поступивших в организм личинок токсокар.

Эта форма токсокароза чаще наблюдается у детей и подростков, хотя описаны случаи заболевания и у взрослых.

Для токсокароза характерно одностороннее поражение глаз. Патологический процесс развивается в сетчатке, поражается хрусталик, иногда параорбитальная клетчатка. В тканях глаза формируется воспалительная реакция гранулематозного характера. Патологический процесс часто принимают за ретинобластому, проводят энуклеацию глаза. При морфологическом исследовании обнаруживают эозинофильные гранулемы, иногда — личинки токсокар.

Клинически поражение глаз протекает как хронический эндофтальмит, хориоретинит, иридоциклит, кератит, папиллит. Глазной токсокароз — одна из частых причин потери зрения.

Диагностика глазного токсокароза сложна. Количество эозинофилов обычно нормальное или незначительно повышено. Специфические антитела не выявляются или выявляются в низких титрах.

Разработано недостаточно. Применяют противонематодозные препараты — тиабендазол (минтезол), мебендазол (вермокс), медамин, диэтилкарбамазин. Эти препараты эффективны в отношении мигрирующих личинок и недостаточно эффективны в отношении тканевых форм, находящихся в гранулемах внутренних органов.

Минтезол (тиабендазол) назначают в дозах 25—50 мг/кг массы тела в сутки в три приема в течение 5—10 дней. Побочные явления возникают часто и проявляются тошнотой, головной болью, болями в животе, чувством отвращения к препарату (в настоящее время препарат в аптечную сеть России не поступает).

Вермокс (мебендазол) назначают по 200 —300 мг в сутки в течение 1—4 недель. Побочные реакции обычно не наблюдаются.

|

Медамин применяют в дозе 10 мг/кг массы тела в сутки повторными циклами по 10 — 14 дней.

Диэтилкарбамазин назначают в дозах 2 — 6 мг/кг массы тела в сутки в течение 2 — 4 недель. (В настоящее время препарат в России не производится, не закупается за рубежом. — Прим. ред.)

Альбендазол назначают в дозе 10 мг/кг массы тела в сутки в два приема (утро — вечер) в течение 7 — 14 дней. В процессе лечения необходим контроль анализа крови (возможность развития агранулоцитоза) и уровня аминотрансфераз (гепатотоксическое действие препарата). Небольшое повышение уровня аминотрансфераз не является показанием к отмене препарата. В случае нарастающей гиперферментемии и угрозы развития токсического гепатита требуется отмена препарата.

Критерии эффективности лечения: улучшение общего состояния, постепенная регрессия клинических симптомов, снижение уровня эозинофилии и титров специфических антител. Следует отметить, что клинический эффект лечения опережает положительную динамику гематологических и иммунологических изменений. При рецидивах клинической симптоматики, стойкой эозинофилии и положительных иммунологических реакциях проводят повторные курсы лечения.

Прогноз для жизни благоприятный, однако при массивной инвазии и тяжелых полиорганных поражениях, особенно у лиц с нарушениями иммунитета, возможен летальный исход.

Включает соблюдение личной гигиены, обучение детей санитарным навыкам.

Важным профилактическим мероприятием является своевременное обследование и дегельминтизация собак. Наиболее эффективно преимагинальное лечение щенков в возрасте 4 — 5 недель, а также беременных сук. Для лечения собак используют противонематодозные препараты. Необходимо ограничение численности безнадзорных собак, оборудование специальных площадок для выгула собак.

Следует улучшить санитарно-просветительскую работу среди населения, давать информацию о возможных источниках инвазии и путях ее передачи. Особого внимания требуют лица, по роду деятельности имеющие контакты с источниками инвазии (ветеринарные работники, собаководы, землекопы и другие).