чем восстановить слизистую мочевого пузыря у женщин

ТОП-15 препаратов при цистите

Цистит – воспаление мочевого пузыря. Сопровождается частыми позывами и наличием дискомфорта в процессе мочеиспускания. Как правило, возникает на фоне бактериальной инфекции, но может также быть следствием повреждения или раздражения мочевого пузыря. Страдают как мужчины, так и женщины, причем последние, в силу анатомического строения, обычно сталкиваются с данным заболеванием значительно чаще.

Функции мочевого пузыря полностью определяют его структуру и положение в организме. Орган расположен в нижней части таза в забрюшинном пространстве за лобковой областью.

Классификация препаратов

Причины развития

Многие считают цистит исключительно женской болезнью, но данное мнение ошибочно. В силу анатомических особенностей, у мужчин данное заболевание развивается гораздо реже – что составляет примерно 5% случаев.

Среди предрасполагающих факторов следует выделить общее снижение иммунитета, нарушение процессов кровоснабжения из-за малоподвижного образа жизни. Также не стоит забывать о соблюдении личной гигиены и о том, что опорожнять мочевой пузырь нужно вовремя. Чаще всего заболевание возникает в весенний период.

Рейтинг препаратов от цистита

Как правило, цистит, вызванный бактериальной инфекцией, лечится с помощью антибиотиков, назначенных врачом. При легких формах заболевания специалист может назначить симптоматическое лечение, направленное на улучшение общего самочувствия. Своевременная медикаментозная терапия помогает исключить развитие осложнений.

Мы предлагаем ТОП эффективных препаратов от цистита, которые отличаются спектром действия. Рейтинг основан на эффективности и безопасности лекарственных средств. За основу взяты проведенные исследования и отзывы покупателей.

№1 – «Канефрон Н» (Бионорика СЕ, Германия)

Фитопрепарат, который назначается при заболеваниях мочевыводящих путей и почек. Таблетки, покрытые оболочкой, разработаны на основе корней любистока лекарственного, листьев розмарина и травы золототысячника обыкновенного.

Лучший препарат от цистита оказывает мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое и противомикробное действие. Используется в комплексной терапии лечения хронических инфекций мочевого пузыря.

Реабилитация после цистита

Реабилитация после нетяжелых форм острого цистита заключается в том, чтобы как можно меньше раздражать мочевой пузырь, промывать мочевыводящие пути приемом достаточного количества жидкости и окончательно избавиться от воспалительных явлений.

Следует соблюдать диету: исключить из рациона острые, кислые, копченые, консервированные продукты, алкоголь, крепкий черный чай и кофе. В рационе в достаточном количестве должны быть овощи, фрукты и ягоды, обладающие мочегонными и противовоспалительными свойствами – арбузы, дыни, груши, абрикосы, бруснику.

Очень полезно пить ягодные морсы, например, клюквенный, обладающий выраженным противовоспалительным и мочегонным действием. Ягоды можно также измельчать и кушать с добавлением меда. Хороший эффект дают мочегонные средства: медвежьи ушки, полевой хвощ, почечный чай, толокнянка, спорыш, брусничный лист.

Больные получают облегчение от применения грелки на область мочевого пузыря и горячих ванн. Если цистит был тяжелым, то для реабилитации можно подключить физиотерапевтические процедуры (УВЧ, магнитотерапию) и санаторно-курортное лечение с водо- и грязелечением. Антибактериальное лечение при остром цистите приводит к значительному улучшению состояния больного в течение 3–4 сут. Однако для предупреждения рецидива противовоспалительное лечение необходимо продолжать не менее 3 недель.

Такая комплексная реабилитация способствует более быстрому снижению активности воспалительного процесса, усилению кровообращения и обменных процессов в стенке мочевого пузыря, повышению иммунитета и быстрому возвращению больного к обычной жизни.

Напомним, что цистит – это инфекционно-воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря. Возбудителями цистита обычно являются кишечная палочка, стафилококк, протей, стрептококк. Воспаление мочевого пузыря проявляется в первую очередь учащением мочеиспускания. При этом постоянно возникают сильные позывы посетить туалет, которые не соответствуют количеству выделяющейся при этом мочи. Часто возникает боль в конце мочеиспускания, иногда в моче появляется кровь. При остром цистите повышается температура, появляются боли внизу живота. Если развивается так называемая шеечная форма цистита, при которой в воспалительный процесс вовлекается сфинктер мочевого пузыря, то возможно недержание мочи.

Перед началом лечения обязательно необходимо посетить врача. В зависимости от характера жалоб назначаются общий анализ мочи, бак посев мочи. Возможно назначение дополнительных исследований: цистоскопии, УЗИ мочевого пузыря, консультации гинеколога. После сбора необходимой информации, врач назначает оптимальное лечение.

Лечение цистита – это, зачастую, прохождение курса антибиотиков. Однако после лечения мочевыводящие органы находятся далеко не в лучшем своем состоянии. И острый, и хронический цистит после проведения адекватного лечения требуют реабилитации – восстановления функции мочевого пузыря. Лучше всего это делать в санаторно-курортных условиях, но вполне можно сочетать реабилитационные мероприятия и с работой.

Новое в лечении пациенток с урогенитальной атрофией и рецидивирующими инфекциями мочевых путей

Развитие атрофических изменений в урогенитальном тракте является фактором риска развития рецидивирующих инфекций мочевых путей, которые характеризуются «волнообразным» течением с периодами обострения, протекающими по типу острого или подострого цистита с различной периодичностью рецидивов, и периодами ремиссии, когда отсутствуют клинические, лабораторные и бактериологические данные, которые свидетельствовали бы об активном воспалительном процессе (1).

Приблизительно у 30% больных развитие рецидивирующих инфекций мочевых путей происходит на фоне симптомов гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). Согласно концепции восходящего инфицирования мочевого пузыря (2), резкий подъем детрузорного давления сопровождается поступлением порции мочи в уретру и ответным подъемом внутриуретрального давления (с целью удержания мочи), что сопровождается частичным забросом мочи из уретры в мочевой пузырь и попаданием в него микрофлоры дистального отдела уретры.

УГР встречаются у 30% женщин, достигших возраста 55 лет, и у 75% женщин, достигших возраста 70 лет. Около 11% женщин имеют особые симптомы, к которым относятся рецидивирующие инфекции мочевых путей (рецидивирующие циститы), не поддающиеся традиционной антибактериальной терапии.

К специфическим факторам риска развития УГР в климактерическом периоде относятся:

В основе развития УГР в климактерическом периоде лежит дефицит половых гормонов, и прежде всего эстрогенов.

Уротелий, также как и вагинальный эпителий, подвергается изменениям, связанным с возрастом и эстрогенным дефицитом (3). Женская уретра является не только входными воротами для уропатогенов, но и благодаря уникальной цитологии и анатомии способна снижать их количество. Уротелий женщин, получающих заместительную гормонотерапию (ЗГТ), содержит слущивающиеся поверхностные и переходные эпителиальные клетки, вероятно, эти клетки с адгезированными на них уропатогенами выводятся в дальнейшем с мочой. У женщин, не получающих ЗГТ, в эпителии уретры преобладают имеющие широкое основание базальные и парабазальные клетки и единичные слущенные клетки. Эти клетки могут представлять резервуар для адгезированных уропатогенов. Различие в степени эксфолиации уретральных клеток с адгезированными уропатогенами объясняет большую распространенность рецидивирующих инфекций мочевых путей у женщин в постменопаузе с урогенитальной атрофией и эффективность локальных эстрогенов в снижении симптомов.

Адгезивные и бактерицидные свойства слизистой оболочки влагалища и дистальной части уретры обеспечиваются иммунологическими свойствами вагинального эпителия, низким уровнем pH, антагонистическим действием вагинальных лактобацилл и продукции ими перекиси водорода.

Одновременное развитие атрофических процессов, связанных с прогрессирующим дефицитом эстрогенов в этих тканях, обусловливает столь частое сочетание симптомов вагинальной и цистоуретральной атрофии (ВА и ЦА) у большинства пациенток.

Основными звеньями патогенеза УГР являются нарушение кровоснабжения стенки мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и влагалища, развитие ишемии детрузора; нарушение пролиферации эпителия влагалища и мочеиспускательного канала, уменьшение синтеза гликогена, изменение характера влагалищного секрета (исчезновение Lactobacillus, повышение pH), возможное присоединение вторичной инфекции. В структурах связочного аппарата малого таза происходит нарушение синтеза и обмена коллагена с потерей их эластичности и ломкости, что приводит к опущению стенок влагалища, нарушению подвижности и положения мочеиспускательного канала, развитию стрессового недержания мочи (НМ).

В мочеиспускательном канале, шейке и дне мочевого пузыря выявляется уменьшение количества a- и b-адренорецепторов, изменение чувствительности мускариновых рецепторов к ацетилхолину.

Сочетание указанных изменений приводит к развитию симптомов ВА, ЦА и вносит свой вклад в развитие стрессового НМ и ГАМП (4).

Клинические признаки и симптомы

В клинической картине УГР в климактерическом периоде выделяют:

В диагностике УГР, помимо характерных клинических симптомов, важное значение имеют определение рН влагалищного содержимого, кольпоцитологическое исследование, определение значения зрелости вагинального эпителия (ЗЗВЭ) (3). Интенсивность всех симптомов УГР определяется по 5-балльной шкале D. Barlow. При нарушениях мочеиспускания и симптомах ГАМП проводится комплексное уродинамическое исследование.

Лечение УГР, имеющих типичную клиническую картину, как правило, проводится локальными препаратами для ЗГТ, при развитии симптомокомплекса ГАМП – в сочетании с М-холинолитиками, поведенческой терапией.

У 8-11% женщин в поздней постменопаузе наряду с симптомами вагинальной атрофии развиваются циститы, чаще всего носящие рецидивирующий характер. Эти пациентки обычно обращаются к урологам, и терапия в большинстве случаев включает антибактериальные средства, инстилляции в мочевой пузырь различными антибактериальными препаратами, что усугубляет, как правило, клиническую картину заболевания.

Длительное существование УГР приводит к элиминации или резкому снижению титра лактобацилл (до 75,7%) (4) при отсутствии массивной колонизации влагалища условно патогенными микроорганизмами (УПМ) и воспалительной реакции в стенке влагалища (число лейкоцитов не превышает 15-20 в п/зр). По нашим данным, полученным в разные годы, частота рецидивирующих инфекций урогенитального тракта колеблется от 4,2% до 18% (4, 5, 6).

По видимому, предрасполагающим моментом к развитию рецидивирующих циститов служит именно вагинальная и цистоуретральная атрофия, следствием которой является снижение или утрата колонизационной резистентности и рост УПМ.

В отделении гинекологической эндокринологии НЦАГиП им. В.И. Кулакова проведено лечение 30 больных в возрасте 55-78 лет, находящихся в постменопаузе, с симптомами вагинальной и цистоуретральной атрофии, осложнившихся рецидивирующими циститами. Все пациентки методом случайной выборки были разделены на две группы: женщины I группы (n = 15) получали терапию препаратом Овестин, женщины II группы (n = 15) – комбинированное лечение Овестином в сочетании с Экофемином.

Овестин – вагинальные суппозитории/крем содержат эстриол, который способствует восстановлению нормального влагалищного эпителия при его атрофических изменениях в пре- и постменопаузе, способствует нормализации микрофлоры влагалища, тем самым повышая сопротивляемость эпителия влагалища к инфекционным и воспалительным процессам.

Экофемин – вагинальные капсулы содержат натуральные молочнокислые бактерии Lactobacillus acidophilus и питательную среду для бактерий – лактозу. Экофемин вагинальные капсулы представляют собой желатиновые капсулы, которые полностью растворяются, применение возможно с помощью аппликатора либо без него.

В составе препарата Экофемин:

Пациентки I группы получали локальную форму ЗГТ в виде крема Овестин, по 1 дозе ежедневно в течение 2 недель, затем по 1 дозе через день 10 недель.

Пациентки II группы получали комбинацию локальной формы ЗГТ в виде крема Овестин и вагинальных капсул Экофемин, содержащих натуральные молочнокислые бактерии Lactobacillus acidophilus с лактозой. Схема введения Овестина не отличалась от таковой у пациенток I группы, Экофемин вводился интравагинально по 1 капсуле 2 раза в день 6 дней, затем по 1 капсуле однократно через день.

Оценка методов исследования проводилась до лечения и к концу третьего месяца терапии. Нами проводился анализ результатов pH влагалищного содержимого, ЗЗВЭ, кольпоскопического исследования, клинического анализа мочи, комплексного микробиологического исследования, опроса по 5-балльной шкале D. Barlow, уродинамического исследования.

Cредний возраст пациенток составил 66,8 ± 6,7 лет, длительность постменопаузы колебалась от 4 до 30 лет (в среднем 17,03 ± 7,1 лет), длительность заболевания от 1 до 9 лет (в среднем 4,7 ± 1,8 лет). Число рецидивов циститов составило от 3 до 18 эпизодов в год (в среднем за последний год 5,3 ± 2,9 эпизодов), на момент обращения все пациентки находились в стадии ремиссии.

Курс лечения проводился 3 месяца, эффективность терапии оценивалась к концу третьего месяца ее проведения.

В анамнезе все пациентки получали лечение антибиотиками от 3 до 18 курсов в течение года, что приводило к развитию кандидозного кольпита и дисбактериоза кишечника. На момент обращения ни одна пациентка не получала гормональной терапии.

Оценка возрастного статуса показала, что среди больных с рецидивирующими циститами доминировали пациентки старшей возрастной группы (после 65 лет, n = 18). У подавляющего большинства женщин (n = 20) длительность постменопаузы составила более 15 лет. Наибольшее количество больных (n = 17) имели длительность заболевания от 3 до 6 лет.

Установлено, что число рецидивов возрастало с увеличением возраста и длительности менопаузы.

До начала терапии при осмотре на гинекологическом кресле и влагалищном исследовании у всех пациенток (n = 30) отмечались атрофические изменения малых половых губ и стенок влагалища (складчатость сглажена, слизистая бледная, истончена, местами с петехиальными кровоизлияниями). У 11 (36,7%) пациенток старше 65 лет определялся выворот слизистой уретры (эктропион), развитие которого связано с атрофией уротелия и подлежащих структур.

У всех пациенток при расширенном кольпоскопическом исследовании определялась выраженная атрофия эпителиального слоя влагалища, развитая капиллярная сеть, окраска Люголем равномерная, недостаточно интенсивная, с многочисленными участками беловато-желтого цвета и нечеткими границами. У 40% женщин (старше 65 лет) слизистая влагалища имела багрово-синюшную окраску, блестящую поверхность, незначительно окрашивалась Люголем, местами определялось скопление ороговевших клеток.

Значение рН колебалось от 5,5 до 7,0 (в среднем 6,3 ± 0,7), у пациенток старшей возрастной группы (> 65 лет) значение рН составило 6,0-7,0.

ЗЗВЭ варьировало от 30 до 50 (в среднем 34 ± 5,2), отмечалась обратная зависимость ЗЗВЭ от возраста и длительности менопаузы – у 18 женщин старше 65 лет ЗЗВЭ составило 30-35.

Оценка данных клинического анализа мочи до и после лечения показала, что во всех случаях значительных отклонений от нормальных значений не выявлено, бактериурии не отмечалось, что, вероятно, связано с тем, что все пациентки до обращения к нам получали антибактериальную терапию в различных урологических клиниках.

При оценке симптомов ВА (сухость, зуд, диспареуния) по 5-балльной шкале D. Barlow у большинства пациенток значения достигали 3-4 баллов, лишь у 6 (20%) пациенток с симптомами ГАМП и количеством рецидивов более 7 за год до 5 баллов.

У 9 (30%) пациенток проводилось комплексное уродинамическое исследование, согласно которому выявлялось снижение функционального и максимального объемов мочевого пузыря, колебание детрузорного давления при выполнении цистометрии наполнения.

Повторное клинико-лабораторное обследование проводилось к концу третьего месяца лечения. При влагалищном осмотре наблюдалось значительное улучшение состояния слизистой вульвы и влагалища, отмечалась их бледно-розовая окраска, появление складчатости, достаточная увлажненность.

При расширенном кольпоскопическом исследовании определялось значительное улучшение состояния вагинального эпителия, незначительное истончение слизистой влагалища, просвечивание немногочисленных капилляров в подслизистом субэпителиальном слое отмечалось в единичных случаях. При выполнении пробы Шиллера окраска слизистой оболочки влагалища раствором Люголя равномерная.

У 4 (13,3%) больных I группы в течение первого месяца терапии возникли рецидивы циститов, потребовавшие применение антибактериальной терапии (Монурал). У пациенток II группы за время наблюдения рецидивов не было.

Развитие рецидивирующих инфекций на фоне урогенитальной атрофии относят к тяжелой форме ее проявления. Необдуманное и нерациональное назначение курсов антибактериальной терапии приводит к еще большему нарушению микробиоценоза, развитию дисбиоза как во влагалище, так и в желудочно-кишечном тракте и, вероятно, могут быть одной из причин рецидивирования заболевания.

При наличии урогенитальной атрофии создаются условия для возможного инфицирования нижних мочевых путей, однако, по нашим данным, частота их не превышает 11,8%. Развитие рецидива цистита возможно только в тех случаях, когда создаются условия для восходящего инфицирования, основным из которых являются выраженные процессы атрофии, резкое снижение титра лактобацилл или их элиминация.

Традиционным лечением является использование ЗГТ (чаще локальной), однако, как показал ряд наших исследований, восстановление вагинального биотопа происходит лишь к 3-6 месяцу лечения. За этот период времени возможно возникновение еще нескольких рецидивов цистита. Особенно важным этот факт является у больных с ГАМП, так как существует дополнительный путь ретроградного инфицирования мочевого пузыря при рефлюксе мочи из уретры. В связи с этим крайний интерес представляет комбинация ЗГТ с препаратами, содержащими лактобактерии (эубиотики).

При сравнении эффективности терапии только Овестином и Овестином в сочетании с Экофемином (по разработанной нами схеме) через 3 месяца терапии мы не выявили существенной разницы в объективных показателях вагинальной микроэкологии. Однако на фоне лечения только Овестином у 4 (13,3%) больных в течение первого месяца терапии возникли рецидивы циститов. У пациенток, получавших комбинированное лечение Овестином с Экофемином, за время наблюдения рецидивов не было.

Таким образом, лечение пациенток с рецидивирующими циститами на фоне вагинальной и цистоуретральной атрофии является сложной задачей и связано с устранением атрофических изменений не только в вагинальном эпителии, но и в уротелии. По нашему мнению, комбинация Овестина с Экофемином при тяжелой форме урогенитальной атрофии с рецидивами инфекций мочевых путей является предпочтительной, так как способствует гораздо более быстрому восстановлению вагинальной микроэкологии и проявлению защитного действия лактобацилл, что, вероятно, препятствует развитию рецидивов заболевания.

Мы проанализировали результат 3 месяцев терапии, однако все пациентки лечение продолжают. Представляется важным проведение повторного клинико-лабораторного исследования через 1 год лечения с оценкой числа возможных рецидивов.

Менопаузальный цистит цисталгия: практические рекомендации по диагностики, лечению и профилактике. Алгоритмы

КАФЕДРА УРОЛОГИИ И НЕФРОЛОГИИ КАЗАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

менопаузальный цистит

цисталгия:

практические рекомендации

по диагностики, лечению и профилактике.

алгоритмы

«Настоящее пособие для врачей» подготовили:

* На основе «Менопаузальный цистит. Цисталгия».

(Клинические лекции. Практические рекомендации). авт. заслуженный врач РТ Суфияров А.Д.

//Цикл. Актуальные проблемы консервативной урологии // Под редакцией профессора Р.Х. Галеева, д.м.н., зав. кафедрой урологии и нефрологии Казанской государственной медицинской академии.-Казань: Меддок, 2007. – 128 с.

Рекомендовано ученым советом кафедры урологии и нефрологии КГМА

ВВЕДЕНИЕ

Многолетний практический опыт наблюдения и лечения больных с цистоуретральным синдромом на фоне менопаузы позволил нам вышеуказанный синдром объединить в единый диагностический критерий –

Менопаузальный цистит (М.Ц.)

Основная цель настоящего пособия – улучшение диагностики и качества лечения больных страдающих неспецифическим циститом в периоды менопаузы в амбулаторной практике и стационаре.

Авторы пособия сделали попытку критически оценить обоснованность различных подходов к диагностике и лечению цистита у женщин на фоне климактерического периода различной этиологии с позиций доказательной медицины. С этой целью все представленные рекомендации были классифицированы в соответствии с уровнем доказательности. Данный подход выглядит строго обоснованным для разработки алгоритма по диагностике и лечению пациенток с М.Ц. Вместе с тем остаются некоторые проблемы с определением уровней доказательности рекомендаций в отношении выбора препаратов для лечения депрессий в периоды менопаузы. Авторам представляется, что подобные рекомендации по выбору антидепрессантов должно основываться на мнении экспертов занятых определенной проблемой (категория доказательств D).

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Почти 100 лет тому назад Rowesing в «Реальной энциклопедии», изданной в 1912 г., отмечал, что «впрыскивание» культуры бактерий в хорошо функционирующий мочевой пузырь не вызывает патологических изменений. В последующие годы было доказано, что для возникновения цистита недостаточно присутствия патогенной флоры, т. к. ведущую роль играет наличие структурных, морфологических и функциональных изменений со стороны мочевого пузыря. Бактериальная «обсемененность» мочевого пузыря является только предпосылкой к воспалению, реализация же его происходит при нарушении структуры и функции мочевого пузыря. Контроль за эпителиальной проницаемостью в мочевом пузыре традиционно считают результатом уникального строения эпителия, который представляет ионную помпу благодаря наличию специальных соединений между клетками. В то же время известно, что изнутри уротелий покрыт тонким защитным слоем протеогликанов или глико–амзиногликанов (ГАГ), с помощью которого может создаваться и поддерживаться барьер между стенкой мочевого пузыря и мочой, так называемый барьер «кровь – моча» (Parsons et al., 1991). Поверхностные протеогликаны (ГАГ) или муцин выполняют в мочевом пузыре различные защитные функции включая антиадгезивную и регулируют трансэпителиальное движение растворов (Parsons et al., 1979). Переходные клетки наружной поверхности ГАГ слоя способны предотвращать адгезию бактерий, кристаллов, протеинов и ионов. В защитной системе слизистой оболочки мочевого пузыря важная роль отводится гликопротеину, который покрывает слизистую мочевого пузыря, тем самым защищая подлежащие ткани МП от воздействия мочи как агрессивного химического фактора и выполняет антисептическую функцию. Гликокаликс вырабатывается переходным эпителием. Обволакивая микроорганизмы, попавшие в мочевой пузырь, он элиминирует их. Образование мукополисахаридного слоя (муцина) у женщин является в основном гормонально зависимым процессом, где эстрогены влияют на его синтез, а прогестерон – на выделение его эпителиальными клетками. Эта функция утрачивается при разрушении защитного слоя на фоне зстрогенодефицита, а также поражения слизистой МП кислотой или детергентами, но восстанавливается под действием экзогенных полисахаридов, таких как гепарин или пентозанполисульфат (PPS) (Hanno et al., 1978; Parsons et al., 1979), и достаточной эстрогенонасыщенности сыворотки крови у женщин. Атом кислорода, присутствующий в сульфатной группе полисахаридов, имеет отрицательный заряд и высокое сродство с молекулой воды. При сохраненном ГАГ слоя в мочевом пузыре молекулы воды прочно связываются с кислородом его сульфатных групп в отличие от кальция, бария и других гидрофильных ионов. Молекулы воды размещаются на границе между поверхностью клеток уротелия и окружающей средой (мочой), что создает физиологический барьер по отношению к ингредиентам мочи, включая мочевину и кальций, которые не могут достигать мембраноподлежащих клеток, адгезироваться на них или проникать внутрь. Кроме того, источником глико-амзиногликанов могут быть и почки. Hurst и соавт. (1987) предприняли супратригональную цистэктомию у крыс и обнаружили при этом наличие экскреции глико-амзиногликанов, что указывает на выделение их почками. Этим, по-видимому, и объясняются причины возникновения менопаузального цистита у женщин в различные периоды менопаузы, зависящие от состояния функции почек. Нами отмечена прямая связь между началом возникновения мочепузырных алгий и наличием в анамнезе ХБП (хронической болезни почек)

в климактерический период. У части исследуемых женщин, страдающих ХБП, первые признаки цистоуретрального синдрома отмечались уже на стадии ранней перименопаузы. Доказано поступление ГАГ из плазмы в гломерулярный фильтрат (Stun et al., 1984) и обнаружено незначительное содержание поверхностных протеогликанов в почечных мембранах (Stow et al., 1985). Основным компонентом муцина мочевого пузыря является специфический гликопротеин GP-1, обладающий, как считают, антибактериальными свойствами и способный связывать широкий спектр уропатогенных бактерий (Moldwin, 1992).

Дефицит эстрогенов – установленная и доказанная многочисленными исследованиями причина развития урогенитальных расстройств у женщин в климактерии (Utian W. H., 1987). В настоящее время достаточно разногласий вокруг наиболее оптимального выбора терапии – системного или локального пути введения эстрогенов. Основная причина споров заключается в позиции врачей и взгляда ряда ученных на урогенитальные расстройства как на исключительно локальную проблему у женщин в постменопаузе, возникающую, когда уровень образуемых эндогенно эстрогенов не станет ниже эстрогенной активности, необходимой для стимуляции пролиферации эндометрия, что составляет около 50 нг/мл. Кроме того, длительное время считалось, что в отличие от эстрадиола, применяющегося в составе препаратов для заместительной гормонотерапии, специфическим вагинотропным действием обладает только эстриол. Специфическое связывание эстриола в тканях влагалища постменопаузальных женщин, не наблюдаемое в матке, было обнаружено R.Bergnik и соавт. (1997). Это и сделало его предпочтительным препаратом в лечении урогенитальных расстройств.

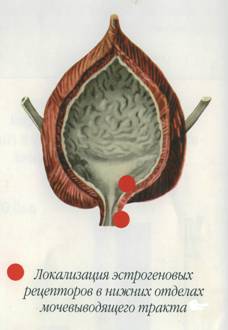

Необходимо отметить, что особой эстрогенозависимостью являются нижние отделы мочевого пузыря включая его детрузор и сфинктер.

Однако, принимая во внимание обширный спектр противопоказаний препаратов антимускаринового ряда – м-холиноблокаторов, особенно у пациенток климактерического возраста (сухость во рту, диспепсия, запоры, нарушение зрения и аккомодации, тахикардия, сонливость) вызывает недоумение тот факт, что a1-адреноблокаторы до настоящего времени не были включены в стандарты лечения гиперрефлекторного мочевого пузыря у женщин, что создает определенные трудности при назначении этих препаратов пациенткам в гинекологической и урологической практике. Отмечены случаи отказа провизорами в аптеках a1-адреноблокаторов пациенткам, где их информируют о том, что врач скорее всего что то напутал, так как этот препарат для мужчин. По нашему мнению вопрос о внесении a1-адреноблокаторов в стандарты лечения мочепузырной гиперрефлексии, сопровождающие циститы любой этиологии у женщин требует незамедлительного рассмотрения и решения в соответствующих инстанциях.

В настоящее время менопаузальный цистит мы рассматриваем, как заболевание, развивающееся вследствие функционального поражения нервно-мышечных структур мочевого пузыря на фоне прогрессирующего эстрогенодефицита, поскольку в начальных стадиях заболевания чаще всего сохранена его емкость и обычно отсутствует типичный комплекс классических параклинических воспалительных показателей. Заболевание характеризуется хроническим течением, отрицательно сказывается на трудоспособности и в отсутствие своевременного адекватного лечения нередко приводит к необратимым последствиям. Диагноз основывается на характерных жалобах, данных гинекологического анамнеза (менопауза), лабораторном и рентгенологическом обследовании мочевых путей, цистоскопии (инъекция сосудов, гиперемия, отечность слизистой оболочки мочепузырного треугольника вплоть до полипообразных разрастаний в области шейки мочевого пузыря), результатах гормонального обследования (чаще гипоэстрогения).

За период 2000 – 2005гг. на базе поликлиники №11 г. Казани (обслуживается 55600 чел.) наблюдались 268 женщин менопаузального возраста (50-65 лет), обратившиеся к врачу урологу с клиникой цисталгии. Итогом проведенной исследовательской работы в январе 2007г. стала ее публикация: Клинические лекции. Практические рекомендации. Менопаузальный цистит. Цисталгия. Под редакцией профессора Р. Х. Галеева. Рецензент к.м.н. доцент кафедры урологии и нефрологии КГМА, заслуженный врач РФ С. И. Белых. Автор заслуженный врач РТ А. Д. Суфияров. В основу настоящей работы был положен многолетний практический опыт наблюдения и лечения больных, страдающих урогенитальной алгией с расстройствами мочеиспускания различной степени тяжести в периоды менопаузы. В настоящее время на основании доказательной теоретической базы, клинических исследований с протоколами ведения этой категории больных, кафедрой рекомендованы алгоритмы диагностики и лечения этого заболевания с выделением его в отдельную нозологическую единицу.

Менопаузальный цистит (М.Ц.)

М.Ц.- неспецифическое поражение мочевого пузыря, развивающееся на фоне эстрогенодефицита в период менопаузы любой этиологии и не связанное с вирусно-бактериальной агрессией (авт.).

Основной диагностический критерий – начало заболевания, связанное с наступлением периода физиологической или хирургической менопаузы (билатеральная овариэктомия).

Целесообразно выделить 3 стадии М.Ц.:

СТАДИЯ КАТАРАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ:

Перименопауза, менопауза в среднем от 1 до 3 лет. Клиника: дискомфорт в области гениталий, мочевого пузыря, жжение, зуд, выраженный болевой синдром, императивные позывы на мочеиспускание.

Лечение:

СТАДИЯ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ:

Менопауза варьируется от 3 до 5 лет. Характерны: дискомфорт, императивные позывы, болевой синдром чаще не ярко выражен или отсутствует, характерно появление клиники стрессорного неудержания мочи.

Цистоскопия: отек, гиперемия слизистой преимущественно нижней трети мочевого пузыря, петехии, эрозии с участками фибринозного налета, полипообразные разрастания в области шейки мочевого пузыря.

УЗИ: утолщение стенок преимущественно нижней трети мочевого пузыря, обильные хлопья в осадке.

Лечение:

С целью форсирования эффекта целесообразно начинать терапию с назначения оральных эстрогенов чистых или комбинированных по индивидуальным показаниям – овестин в таб. форме, дивина, климонорм, климен, климодиен, клиогест, гинодиан-депо, тиболон и др. В тяжелых случаях в сочетании с парентеральными формами (свечи, пластырь, гель) плюс

a1-адреноблокаторы или в сочетании с м-холиноблокаторами, обезболивающие, антиагреганты: курантил, трентал, тромбо асс и др.

СТАДИЯ МОЧЕПУЗЫРНОЙ АТРОФИИ:

Развивается на стадии поздней менопаузы от 5 лет и более.

Клиника: возможен дискомфорт; болевой синдром, как правило, отсутствует (дистрофия или атрофия всех структур стенки мочевого пузыря), стрессорное, чаще вынужденное неудержание мочи.

Прогноз в этом случае сомнительный, т. к. развивается эстрогенотолерантность вследствие необратимых изменений стенки мочевого пузыря, т. е. диффузный склерофиброз, интактный к эстрогенам вплоть до формирования микроциста, когда женщина бесперспективна в плане консервативного и хирургического лечения!

УЗИ – мочевой пузырь уменьшается в размерах (формирование микроциста), снижение объема мочи в 2-3 раза, остаточная моча чаще отсутствует, утолщение стенок мочевого пузыря (диффузный склерофиброзный процесс).

Обязательный перечень обследования:

Общий анализ крови (сахар, холестерин, свертываемость), осмотр на наличие острых тромбозов, варикозной болезни.

Дифференциальная диагностика: вирусно-бактериальный цистит, tbc, камни мочевого пузыря, лучевой цистит, нейрогенные расстройства, объемные процессы, опущение органов малого таза (неудержание мочи) и др.

Принимая во внимание обширный спектр противопоказаний препаратов антимускаринового ряда – м-холиноблокаторов, особенно у пациенток климактерического возраста – (сухость во рту, диспепсия, запор, нарушения зрения и аккомодации, тахикардия, сонливость и др.), кафедрой рекомендовано включить a1-адреноблокаторы в стандарты лечения гиперрефлекторного мочевого пузыря у женщин.

Менопаузальный цистит, осложненный бактериальными атаками (М.Ц.Б.А.)

Причины возникновения вирусно-бактериальных циститов как острых, так и рецидивирующих многообразны. Однако упрощенное и пренебрежительное представление многих практикующих врачей относительно природы этого заболевания достаточно часто ведет к тяжелым последствиям. Времена, когда наши прабабушки с неизвращенным иммунным статусом в доантибиотиковую эру лечились раскаленным «красным кирпичем», давно канули в Лету. Подобное отношение к этому заболеванию в нашем 21 веке свойственно, по меньшей мере, только полуграмотному эскулапу. Неадекватный подход к принципам лечения любого цистита без выяснения причины, и в особенности первичного, достаточно часто приводит к тяжелым хроническим осложнениям в виде пожизненных рецидивирующих атак с последующей инвалидизацией пациентки.

Частота рецидивов бактериального цистита в менопаузе напрямую зависит от следующих факторов:

Возраст больной несомненно имеет большое значение в развитии такого осложнения, как бактериальный цистит. Мочекаменная болезнь. пансклероз и нефросклероз, в частности, создают условия для развития хронической болезни почек (ХБП), осложненной канальциевой обструкцией – обструктивного пиелонефрита с латентной бактериальной персистенцией. Обострения последнего, как правило, осложняются нисходящим бактериальным циститом, что еще в большей степени ухудшает прогноз в лечении гормонозависимой цисталгии.

Хронический пиелонефрит в анамнезе пациенток на фоне менопаузы безусловно поддерживает межуточное реактивное воспаление в стенке МП, что препятствует регенерации эпителия МП и восстановлению его барьерных функций, соответственно усложняя прогноз ЗГТ. Вероятность возникновения цисталгии на ранних сроках менопаузального периода гораздо выше, чем у лиц с интактными почками. Принимая во внимание вышеизложенные факторы, важно на протяжении всего курса ЗГТ не допускать атак пиелонефрита. Контроль анализа мочи у лиц с ХБП, МКБ должен осуществляться ежемесячно с обязательным проведением ежемесячного (10 дней) профилактического курса антибактериальной терапии даже на фоне ремиссии в течение первых 3-х месяцев ЗГТ. В дальнейшем, по мере угасания клиники цисталгии или ее полного исчезновения на фоне ЗГТ антибактериальную терапию проводят в периоды обострения бактериального цистопиелонефрита под контролем анализа мочи. Применение антибиотиков в случаях наслоения бактериального цистита у наших пациенток вряд ли целесообразно, т. к. часто приводит к значительно более раннему формированию микробной резистентности к ним, генерализованному дисбактериозу и усугублению иммунодепрессии как локальной, так и общей. В связи с этим предпочтение отдается противомикробным препаратам бактерицидного действия, ингибирующим синтез ДНК бактерий:

Дифференциальная диагностика: отсутствие эффекта после адекватной антибактериальной терапии, наличие менопаузы в т.ч. и хирургической, и аналогичных жалоб ранее в присутствии нормальных физиологических показателей мочи. Сохранение дизурических расстройств различной степени тяжести до и после терапии.

ПОСТОВАРИЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (ПС)

(ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ)

Установлено, что у женщин, перенесших билатеральную овариэктомию, дефицит половых гормонов имеет отдаленные последствия, значительно более тяжелые по сравнению с последствиями, возникающими у женщин с естественной менопаузой.

Последствия дефицита половых гормонов после билатеральной овариэктомии (БО) :

Клинически синдром, развивающийся после тотальной овариэктомии, характеризуется наличием психовегетативных синдромов. Время появления и выраженность симптомов могут быть подвержены значительным индивидуальным колебаниям, но в тоже время существует определенная хронологическая последовательность их проявления. Нейровегетативные симптомы (приливы жара, обильное потоотделение, преимущественно по ночам, слабость, утомляемость, приступы сердцебиения в покое и др.), как правило, возникают уже в первые дни после оперативного вмешательства у 72,3-89,6% пациенток. Урогенитальные расстройства, в отличие от физиологической менопаузы, развиваются в той или иной степени практически у 100% женщин, причем с гораздо более выраженной агрессивной симптоматикой примерно на 6-8 мес. послеоперационного периода.

В урологический кабинет на базе 11 поликлиники г. Казани за период с 2000 по 2005 г.г. обратилось 24 женщины с синдромом урогенитальных расстройств (УГР) в возрасте до 50 лет, перенесшие билатеральную овариэктомию. У 8 обратившихся наряду с типичными симптомами эстрогенодифицита УГР возникли от 8 до 12 мес. в послеоперационном периоде и лишь у 6 они заявили о себе через 1,5-2 года.

Продолжительность ПС может колебаться в значительных пределах. В частности, лишь у 19,5% пациенток вазомоторные расстройства имеют тенденции к обратному развитию в течение первого года после операции. У большинства женщин эти симптомы сохраняются в течение 3-5 и более лет (В.И.Кулаков, С.В. Юренева, Е. Ю. Майчук. Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН 2003 г.).

Тяжесть клинических проявлений ПС во многом обусловлена возрастом пациентки, наличием сопутствующей патологии, объемом оперативного вмешательства. Тяжелое течение заболевания отмечается почти у 60% пациенток, у каждой четвертой женщины (26%) его проявления носят умеренный характер и лишь в 14% случаев имеет место легкое течение ПС. Стойкое нарушение трудоспособности, как последствие операции, возникает у 25% женщин.

Учитывая множественные системные эффекты половых гормонов на организм женщины, наиболее патогенетическим подходом к коррекции эстрогенодефицитных состояний, возникающих после овариэстомии, является использование гормонозаместительной терапии (ЗГТ). Целью ЗГТ у пациенток с хирургической менопаузой (ХМ), произведенной в репродуктивном возрасте или в перименопаузе, является фармакологическая замена утраченной функции яичников. В современных препаратах используются только натуральные гормоны, либо их аналоги в дозах, достаточных для лечения ранних симптомов и профилактики отдаленных последствий. Назначение ЗГТ уже в первые недели после оперативного вмешательства (желательно уже при выписке из стационара) способствует более плавной адаптации организма женщины к условиям остро возникающего дефицита половых стероидов и предупреждает развитие клинических проявлений постовариэктомического синдрома. На фоне приема половых гормонов замедляются процессы атрофии урогенитального тракта, кожи и ее подкожных структур, снижаются нейровегетативные расстройства, поддерживается половое влечение, что в конечном итоге приводит к улучшению качества жизни. В среднем минимальный срок для назначения ЗГТ после билатеральной овариэктомии (БО) составляет 1 год. Желательная длительность терапии – до возраста естественной менопаузы и более при показаниях.

Особенности ЗГТ при хирургической менопаузе

Основные принципы ЗГТ

Противопоказания к ЗГТ

Относительные противопоказания

Миома матки, эндометриоз, мигрень, венозный тромбоз и эмболия в анамнезе, семейная гипертриглицеридемия, желчекаменная болезнь, эпилепсия, повышенный риск развития рака молочной железы (в анамнезе), излеченный рак яичников и шейки матки (в анамнезе). Среди относительных противопоказаний в настоящее время выделены заболевания, при которых может быть применена парэнтеральная ЗГТ. К ним относятся:

Режимы ЗГТ

Монотерапия эстрогенами показана женщинам с удаленной маткой. Оральные эстрогены обладают положительным влиянием не только на костный обмен, но и на некоторые показатели липидного обмена: способствуют снижению уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, гомоцистеина и повышению содержания липопротеинов высокой плотности. Кроме того, они положительно влияют на состояние эндотелия сосудов, способствуя снижению резистентности сосудов, стимулируют продукцию мукополисахаридов в области слизистой мочевого пузыря, улучшают гемодинамику его стенки и эластичность мышечного каркаса, что приводит к снижению и исчезновению УГР.

Трансдермальный путь введения эстрогенов позволяет избежать первичного метаболизма эстрадиола в печени и обеспечивает стабильный уровень его в крови и физиологическое соотношение эстрогенов в ее плазме.

Основным эстрогеном в плазме является эстрадиол, а не эстрон, как при пероральном приеме, что важно для молодых женщин после БО. Высокая биодоступность позволяет использовать его в меньших терапевтических дозах и повышает приемлемость ЗГТ. Трансдермальный путь введения эстрогенов позволил существенно расширить терапевтические возможности ЗГТ.

Показания для парентерального (трансдермального) использования эстрогенов

Для повышения приемлемости ЗГТ при заболеваниях ЖКТ (гепатит, панкреатит, кишечная мальабсорбция), при высоком риске венозного тромбоза и мигренях предпочтение отдается парэнтеральным эстрогенам. Кроме того, побочные эффекты ЗГТ при трансдермальном пути введения отмечаются значительно реже, чем при пероральном приеме, а в ряде случаев в комплексном применении и др. препаратов, препятствующих осложнениям (антиагреганты, поливитамины, гипотензивные и др.) они не встречаются и вовсе.

Дивигель выпускается в двух дозировках – 0,5 г и 1,0 г, что создает удобства для индивидуального подбора минимально зффективной дозы препарата.

Комбинированная терапия (эстрогены с прогестагенами)

в циклическом режиме

Назначается женщинам с сохраненной маткой, находящимся в перименопаузе, в следующих вариантах :

Монофазная комбинированная терапия

(эстрогены с прогестагенами) в непрерывном режиме

Эту терапию назначают женщинам с сохраненной маткой. Использование данного режима позволяет исключить менструальноподобную реакцию.

Комбинация эстрогена и андрогена – ГИНОДИАН-ДЕПО

Инъекционный пролонгированный препарат (Е2V/прастерона энантат), вводится внутримышечно 1 раз в месяц. Показан в первую очередь женщинам после овариэктомии поскольку у них развивается эстроген- и андроген- дефицитное состояние.

Индивидуализация подбора ЗГТ при ХМ

К факторам, которые необходимо учитывать при подборе препарата для ЗГТ, относятся:

При наличии сопутствующих заболеваний ЖКТ, расстройств депрессивного спектра, мигреней, исходно высокого уровня триглицеридов в крови, инсулинорезистентности предпочтение отдается трансдермальным лекарственным средствам. Следует учитывать желание отдельных женщин с сохраненной маткой иметь или не иметь менструальноподобную реакцию. При использовании циклической эстроген-гестагенной терапии у пациенток с тяжелыми формами постовариэктомического синдрома назначаются трехфазные препараты в непрерывном режиме (Дивисек), поскольку в дни отмены при циклическом прерывистом использовании возможно возобновление всех симптомов, в том числе и УГР. У пациенток с наличием в анамнезе предменструального синдрома предпочтение отдается монофазной комбинированной эстроген-гестагенной терапии. Одним из таких препаратов является Индивина. Препарат разработан для лечения постменопаузальных женщин с интактной маткой. Прием препарата обеспечивает надежную защиту эндометрия от гиперпластических процессов и в тоже время дает отсутствие ежемесячных менструальноподобных кровотечений на фоне приема. Возможность использования различных доз препарата (1/2,5; 1/5; 2/5) позволяют подобрать минимально эффективную дозу лекарственного средства. Терапию рекомендуется начинать с наименьшей дозы препарата 1/2,5. При недостаточном эффекте через 2-3 месяца можно перейти на более высокодозированную форму.

У пациенток с дефицитом андрогенов используется эстроген-андрогенная терапия, либо в составе эстроген-гестагенного препарата предпочтительно использовать гестаген с остаточным андрогенным эффектом. У пациенток с депрессивными и тревожными расстройствами, паническими атаками особенно важен подбор гестагенного компонента.

Прогестерон и его производные обладают седативным (анксиолитическим) действием, в связи с чем являются средствами выбора при наличии тревожных расстройств.

Выбор ЗГТ при ХМ зависит от объема оперативного вмешательства.

Опираясь на принципы лекарственной терапии в гериартрической практике, следует помнить, что дозировка назначаемых препаратов равно, как и кратность введения, должны соответствовать возрасту больной.

Длительно протекающий эстрогенозависимый интерстициальный шеечный цистит (цисталгия) на фоне и без того лябильной нервной системы в этот возрастной период часто провоцирует урологические маски депресии от тяжелейших астеноневротических, психосексуальных расстройств до дебюта психоорганических заболеваний, в частности, шизофринию.

Лечение коморбидной депрессии у больных с М.Ц.

Депрессии, связанные с наступлением менопаузы у женщин, в различных литературных источниках составляют от 40 до 60%. Однако на фоне возникновения и прогрессирования мочепузырных алгий с детрузоро– сфинктерной диссенергией эти показатели увеличиваются в геометрической прогрессии и без лечения приводят к тяжелым психоневрологическим расстройствам.

Депрессивные расстройства наблюдаются более, чем у 50% пациентов с хроническими заболеваниями. В результате проведенных исследований (программа КОМПАС – 2002-2003 г.г.) психотропная терапия с применением препаратов растительного происхождения практически не давала ощутимых результатов. Эти данные свидетельствуют о возможной недооценке депрессии в общесоматической сети. В настоящее время спектр антидепрессантов достаточно велик и он неуклонно расширяется.

Показателем эффективности терапии пожилых пациентов является их качество жизни и конечно же любой врач, если речь не идет о тяжелых психоорганических расстройствах, в подобных случаях обязан оказывать квалифицированную помощь.

Другие дополнительные методы лечения

Санаторно-курортное лечение, рефлексотерапия, гипноз, поливитамины, пресакральные новокаиновые блокады, физиолечение (синусо-модулированные токи, УВЧ и др.), лечебная физкультура, грязелечение и др.

ВЫВОДЫ

1. Заместительная гормонотерапия является основной в тактике лечения менопаузального цистита.

2. Применение (a1)-адреноблокаторов в избирательном сочетании с М-холиноблокаторами приводит в гораздо более короткие сроки к исчезновению симптомов цисталгии с детрузоро-сфинктерной диссинергией, а в некоторых случаях позволяет максимально понизить дозу и длительность курса эстрогенотерапии, что немаловажно для пациенток с относительными противопоказаниями к ней.

3. Рациональный индивидуальный подбор лекарственных средств для терапии менопаузального цистита помогает решить ряд медицинских, социальных и психологических проблем, повысить качество жизни больных и их социальную активность. Таким образом медикаментозное лечение цисталгии с клиникой гиперрефлекторного мочевого пузыря, осложненного в ряде случаев ургентным неудержанием мочи, является важнейшей задачей не только гинекологов и урологов, но и участковых терапевтов, особенно в гериартрической практике.

4. Предлагаемые варианты постановки диагноза менопаузального цистита:

Автор: заслуженный врач Р.Т. уролог МУЗ поликлиники №11 г. Казани

А.Д. Суфияров

Редактор: заведующий кафедрой урологии и нефрологии КГМА

д.м.н., профессор Р.Х. Галеев

Рецензент: доцент кафедры урологии и нефрологии КГМА,

к.м.н., заслуженный врач РФ С.И. Белых

ЛИТЕРАТУРА

Казань. Кафедра урологии и нефрологии КГМА. 2007г.