чем в основном питались коренные народы хабаровского края круглый год

Коренные народы Хабаровского края

Описание презентации по отдельным слайдам:

На территории современного Хабаровского края на сегодняшний день проживают представители 8 национальностей исконно коренных народов Севера и Дальнего Востока: нанайцы; нивхи; негидальцы; орочи; удэгейцы; ульчи; эвенки; эвены.

НАНАЙЦЫ Численность 12017 человек. Самоназвание: нани — «здешний человек».

Проживают на территории Хабаровского края в нижнем течении реки Амур. НАНАЙЦЫ

Численность в Хабаровском крае 505 человек. НЕГИДАЛЬЦЫ

Негидальцы от ңегидал — «береговой», «прибрежный». НЕГИДАЛЬЦЫ Негидальский народ возник в результате смешения эвенков с нивхами и ульчами. Транспортным животным у низовских была собака, у верховских — олень. В старину одежду и обувь шили из рыбьих кож и шкур животных.

Численность 4673 человека. Проживают на территории Хабаровского края в нижнем течении реки Амур. НИВХИ

Предположительно, нивхи (устаревшее «гиляки») являются прямыми потомками древнейшего населения Сахалина и Нижнего Амура. НИВХИ

Численность – 915 человек, в Хабаровском крае – 426 человек. Живут по рекам Татарского пролива, преимущественно в низовьях Тумнина с притоками. ОРОЧИ

Самоназвание нани — «здешние жители», как у нанайцев и ульчей. ОРОЧИ

В формировании удэгейского народа участвовали аборигенные и пришлые тунгусские народы. УДЭГЕЙЦЫ

Численность в Хабаровском крае 2718 чел. Проживают в девяти поселках в нижнем течении Амура. УЛЬЧИ

Значительное место в хозяйственной жизни занимала охота на морского зверя, добыча различных видов нерп и сивучей. УЛЬЧИ

Численность 30233 человека. Самоназвани: эвэн. Эвенки (прежнее название — тунгусы, назывались также «оленьими людьми»). ЭВЕНКИ Это народ, проживающий в Аяно-Майском районе Хабаровского края.

В Хабаровском крае проживают 1200 из 17 тыс. человек. Это народ, проживающий в восточной половине Охотского района Хабаровского края. ЭВЕНЫ Само название: эвэн. Эвены (прежнее название — ламуты).

нивхи орочи ульчи эвены эвенки удэгейцы нанайцы негидальцы

Спасибо за внимание.

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс повышения квалификации

Методика преподавания истории и обществознания в общеобразовательной школе

Курс профессиональной переподготовки

История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДБ-053027

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Безлимитный доступ к занятиям с онлайн-репетиторами

Выгоднее, чем оплачивать каждое занятие отдельно

В России отцы охотнее дают деньги детям на карманные расходы, чем матери

Время чтения: 2 минуты

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Минпросвещения разработает внеучебные курсы для школьников

Время чтения: 1 минута

К 2024 году в каждой российской школе должен появиться спортивный клуб

Время чтения: 2 минуты

В Ленобласти педагоги призеров и победителей олимпиады получат денежные поощрения

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Особенности традиционного питания коренных малочисленных народов Хабаровского края

Данная разработка уникальна и составлена на основе работы в данном направлении. Получила призовое место в конкурсе методических разработок «Золотые правила питания».

Просмотр содержимого документа

«Особенности традиционного питания коренных малочисленных народов Хабаровского края»

учитель биологии и географии

Методическая разработка урока по теме:

«Особенности традиционного питания коренных малочисленных народов Хабаровского края»

1) обеспечить детальное изучение особенностей традиционного питания коренных малочисленных народов Хабаровского края и проверку с возможной коррекцией знаний по теме урока (совместно с учителем, самостоятельно добывать знания).

2) организовать деятельность учащихся по изучению и закреплению понятий: КМНС, традиционный рацион и т.д. (в ходе изучения темы);

3) помочь учащимся осознать личностную ценность/значимость знаний об особенностях питания других этнических групп, проживающих в пределах Хабаровского края.

Тип учебного занятия: комбинированный межпредметный урок (география, биология, экология).

Средства обучения: компьютер, проектор (мультимедиа), экран, ноутбуки для каждой группы, доска, слова учителя.

Планируемые результаты: детальное изучение особенностей традиционного питания коренных малочисленных народов Хабаровского края, усвоение понятий и основной информации по теме урока, осознание личностной ценности знаний об особенностях питания других этнических групп.

Библиография и интернет-ресурсы:

1. Агаджанян Н.А. Экология человека и здоровье: экологические проблемы эпидемиологии / Н.А. Агаджанян, М.Ю. Бяхов, А.К. Токмалаев. ─ М, 2001. ─ 125 с.

2. Вишневский Д.С., Пензин И.Д., Степанов А.А. География Хабаровского края. Учеб. пособие для средней школы. Хабаровск, Кн. изд., 1976. ─ 128 с.

3. Горшков А. И; Липатова О. В.: Гигиена питания. ─ М.: Медицина, 1987. ─ 416 с.

5. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. Редкол.: О.Ю.Артемова, С.А.Арутюнов, А.Н.Кожановский, В.М.Макаревич (зам. гл. ред.), В.А.Попов, П.И.Пучков (зам. гл. ред.), Г.Ю.Ситнянский. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998, — 928 с.: ил.

6. Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. ─ М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир, 2004. ─ 272 с.: ил.

7. Харюги С. Н. Положение малочисленных коренных народов Севера / С. Н. Харюги // Современное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Независимый экспертный доклад, под ред. В. А. Тишкова. ― М. ― Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2004. ― С.

8. http://www.etnosy.ru/node/282 [Электронный ресурс].

9. http://panda.bg.univ.gda.pl/ICRAP/ru/lokK1-1.html [Электронный ресурс].

Содержательная основа учебного занятия

«Добрый день, ребята! Очень рада Вас сегодня видеть на уроке. Садитесь, пожалуйста!»

Отмечаю отсутствующих учащихся.

Ребята приветствуют учителя и садятся на свои места.

Командир класса отвечает, кто отсутствует.

2. Этап актуализации знаний

Учитель сообщает следующую информацию, мотивируя учащихся на расширение краеведческого кругозора.

Хабаровский край ─ это уникальное место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Согласно определению, малочисленными народами признаны «российские коренные аборигенные народы, количество которых не превышает 50 тыс. человек». Самой большой этнической группой среди КМНС на территории края являются нанайцы, численность которых в 1979 г. составила 9,34 тыс. человек, а к 2010 г. ─ возросла до 11,01 тыс. человек (Донской Ф.С., 2002; Киле Е.А., 2012).

Кроме нанайцев, территория края славится другими народами. Среди них и нивхи (численность которых в 2,5 раза ниже, чем нанайцев, и составляет 4630 человек), негидальцы, ульчи, орочи и т.д.

Стоит отметить, что все эти этнические группы на протяжении многих веков использовали традиционный тип питания, основанный на натуральных продуктах – дарах природы. Представители КМНС, осознавая ответственность за здоровье последующих поколений, на протяжении многих веков использовали традиционный тип питания (рыба, мясо), который обеспечивал адаптивную устойчивость к действию экстремальных факторов. В настоящее время отмечается переход коренного населения на европейский (вестернизированный, фаст-фудовский) рацион (Константинов А.А., 1990; Дьяченко В.Г., Пригорнов В.Б., 1998; Дьяченко В.Г., Сулейманов С.Ш., Кольцов И.П., 1998; Гонтмахер П.Я., 2007), что негативно отражается на состоянии здоровья представителей этносов.

Являясь жителями Хабаровского края, Вы, ребята, должны владеть информацией об особенностях питания коренных народов и уметь находить положительные/отрицательные стороны нынешнего рациона питания путем сравнения и путем проведения собственных исследований.

Но для начала окунемся немного в мир и быт некоторых этнических групп Хабаровского края.

Учащиеся слушают учителя

3. Этап новой информации:

3.1. Этап предоставления общих сведений об этносах

3.2. Этап получения знаний о традиционных блюдах народов

3.3. Этап анализа информации

«Открываем тетради и записываем число и тему урока. В ходе урока мы ответим на такой проблемный вопрос: «Чем традиционный рацион питания коренных народов Хабаровского края отличается от современного?»

Как вы полагаете, что мы сегодня должны еще узнать?

Почему так названа тема урока?

«Сейчас ребята предоставят для основной аудитории класса подготовленные доклады».

Итак, слушаем доклады учащихся от каждой группы, которая представляет определенный этнос (по 4 мин. на выступление для каждой группы).

Доклад первой группы.

Доклад второй группы.

Доклад третьей группы.

Доклад четвертой группы.

«Ребята сообщили нам много интересных фактов из жизни народов Хабаровского края».

А теперь попытаемся понять, какие примеры традиционных блюд имели место быть в жизни каждого народа?

Для этого, наша экспертная группа во главе с председателей (заранее выбирается) Вам выдаст названия блюд. Вы, как представители этого этноса, должны, получив блюдо, рассказать рецепт его приготовления (ответ за 3 минуты для каждой группы).

Варианты заданий и ответов для представителей нанайской группы:

Строганина − свежезамороженая рыба. Подается к столу в сыром, замороженном виде, нарезанная «стружкой». Взять замороженную двух-трехкилограммовую рыбу, нарезать на тончайшие полоски острым ножом. После этого снова заморозить. Готовится макало для строганины, оно состоит из томатной пасты, мелко-мелко нарезанного чеснока, соли, молотого перца, уксуса и большого желания вкусно его приготовить. Можно приготовить смесь из сметаны со специями и чесноком.

Квашеная оленина готовится следующим образом: в мешок из нерпичьей или оленьей шкуры — тенегын закладывают вперемежку, слой за слоем, оленье мясо и кости, крепко завязывают, Летом, где остался островок из снега, устраивается кэтыран — вроде ледника, делают, прокопав этот сугроб до земли. В этот кэтыран кладут тенегын и сверху засыпают снегом. Зимой употребляют уже законсервированный продукт.

Медвежатина тушеная: на 5 порций используются такие ингредиенты:

медвежатина — 700 г, маринад — 400 г, морковь — 50 г, сельдерей и петрушка (корень) — по 40 г, лук репчатый — 75 г, мука — 25 г, яйца — 1 шт., сухари — 40 г, сало топленое — 90 г, соль.

Мясо выдержать в маринаде в течение 4 дней. Из костей сварить бульон, взяв равные количества воды и маринада, в котором вымачивалось мясо. Стушить его в этом бульоне, добавив пассерованные коренья и лук (время тушения — 5-6 часов). Готовое мясо охладить в отваре. Перед подачей к столу нарезать ломтями, Запанировать в муке, смочить во взбитых яйцах, вторично Запанировать в сухарях и обжарить. Отдельно подать маринованные овощи, фрукты или салат из капусты, свеклы. Медвежатину хорошо мариновать с листьями винограда и белым виноградным вином.

Варианты заданий и ответов для представителей нивхской группы:

Чо-пыньх — уха из горбущи. Горбушу потрошат, очищают от чешуи, пластают на две пластины, разрезают на небольшие дольки, промывают в холодной воде. Затем кладут в кипящую воду, вместе варят голову и хвост. Солят. Варят 7-8 минут. Перед снятием с ргвя добавляют черемшу или лук медвежий (дикий чеснок).

Путь — капуста морская в рыбном бульоне. Горбушу потрошат, очищают от чешуи, не пластая, на небольшие дольки, разрезают, моют. Кладут в кипящую воду, варят без соли. Через 7-8 минут аккуратно, не ломая дольки, вынимают в отдельную посуду. Одну столовую ложку (с горкой) молотой капусты заливают кипящим бульоном. Через 5-6 минут, когда полностью набухнет капуста, можно растворить ее в рыбном бульоне, медленно помешивая деревянными палочками. Рассол добавляют очень осторожно, т.к. соль сбивает тягучесть капусты. Должна получиться тягучая масса, в которую и добавляется отварная рыба, черемша добавляется по вкусу.

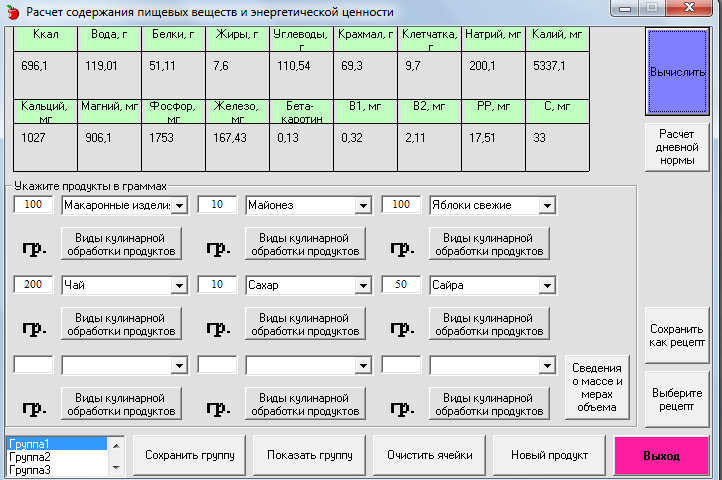

Задача остальных групп − проанализировать биологическую ценность употребляемых блюд с учетом содержания макронутриентов (белки, жиры и углеводы) и микронутриентов (витамины, элементы), исходя из состава блюд, используя электронную программу «Correct Food 6.5» (у каждой группы на парте по одному ноутбуку с установленной программой), (на выполнение отводится 4 минуты).

Рис. 1. Фрагмент использования программы «Correct Food 6.5» для исследования рациона питания

Ульчи и другие малочисленные народности Приамурья

На днях ко мне обратилась с просьбой моя постоянная читательница из Хабаровского края. Она попросила меня написать об ульчах, представительницей которого она является. Сказала, что раньше, в советское время, о жизни и здоровье этого народа интересовались, а много лет после этого – тишина. Эта просьба меня заинтересовала, тем более, что когда-то я этим вопросом занимался.

Когда я стал заместителем заведующего отделом здравоохранения Хабаровского крайисполкома, получил возможность поехать на курсы усовершенствования по организации здравоохранения. Цикл, на которые я ехал, назывался очень громко – «Курсы резерва руководящих кадров Минздрава СССР». Действительно, там собрались заместители министров союзных республик, заместители заведующих крайоблздравотделами со всего Советского Союза. Курс был очно-заочный. Вначале каждый курсант готовил дома работу по организации здравоохранения, отсылал её на кафедру в Центральный институт усовершенствования врачей в Москву, где её рецензировали, и только тогда поступала путевка на очный двухмесячный цикл в институте. Сразу скажу, что диплом об окончании курсов, полученный нами, имел две подписи – министра здравоохранения СССР и ректора института усовершенствования врачей. Больше я таких дипломов не видел.

Вообще эта тема была весьма актуальна в советское время. Накануне летом 1989 года в Хабаровск приезжал академик Седов, директор НИИ проблем Севера Сибирского отделения Академии медицинских наук. Он рассказал много интересных фактов об особенностях питания разных народностей, которые я использовал в своей работе. А во время нахождения на курсах меня привлекли к участию в составе рабочей группе по подготовке материалов на коллегию Минздрава СССР по вопросу улучшения охраны здоровья малочисленных народностей Севера. В ней принимали участие многие ученые, от которых я и узнал о влиянии питания на здоровье человека из числа малочисленных северных народностей.

Я вспомнил, как поступал мой отец, директор школы, в которой был интернат с такими детьми. Они частенько убегали домой, чтобы поесть привычной пищи. Он давал им там возможность пожить 2-3 дня, и потом сами родители привозили свое маленькое чадо в интернат. Позже отец решил вопрос со снабжением интерната оленьим мясом через охотников, и выбил рыбакам лицензию на вылов осенней кеты, которые и поставляли рыбу на пищеблок интерната. Лишенные привычного питания интернатские дети народов Севера чаще, чем остальные воспитанники интерната, болели. И средняя продолжительность этих ставших грамотными аборигенов Дальнего Востока была невысокой, ведь им потом пришлось вести и образ жизни, далекий от привычного многовекового уклада их предков.

Все эти сведения я обобщил в своей работе, которая получила высокую оценку на кафедре организации здравоохранения в Москве. После окончания курсов я вернулся в Хабаровск. Связался с заведующим кафедрой организации здравоохранения Хабаровского медицинского института, Юрой Савосиным, который писал докторскую диссертацию на тему здоровья малочисленных народностей Дальнего Востока. Видимо, он и его помощники как раз и приезжали в национальное село, где до сих пор живет моя читательница из ульчей.

А теперь перейду непосредственно к малочисленным народностям Севера и Дальнего Востока.

Среди больших и малых народов, населяющих Россию, особое место занимают те, кого в географии и этнографии называют «малочисленные (или малые) народы Севера и Дальнего Востока».

Часть из них имеет автономные территориальные образования: эвенки (Эвенкийский автономный округ в Красноярском крае), ханты и манси (Ханты-Мансийский автономный округ в Тюменской области), ненцы (Ненецкий автономный округ в Архангельской области), долганы (Таймырский, или Долгано-Ненецкий, автономный округ), чукчи (Чукотский автономный округ), коряки (Корякский автономный округ). Но у большинства этих народов национальных автономий нет. Правда, на территории Хабаровского края есть Нанайский и Ульчский районы.

Ныне многие языки почти забыты. Их помнят в основном люди старшего поколения, а молодёжь говорит по-русски. Однако с 90-х гг. делаются попытки восстановить преподавание родного языка в школе. Это совсем непросто. Не хватает учителей, многие дети почти не слышат родную речь дома (обычно только от дедушки с бабушкой), а потому учат родной язык заново, так же как иностранный.

Тип внешности представителей коренных народов Севера и Дальнего Востока не столь разнообразен, как их языки. Жителей этих регионов можно отнести к северным монголоидам: они небольшого роста, плотного телосложения, со светлой кожей. Волосы прямые и чёрные, глаза чёрные или карие, с узким разрезом, нос небольшой. Недаром приезжих с европейской внешностью насмешливо зовут «носатыми» или «большеносыми».

Ещё суровее, чем христианство, преследовали советские власти шаманство, однако оно, будучи традиционной формой религии, всё же сохранилось. Правда, нынешние шаманы обходятся без бубна и без особого костюма, хотя на время совершения обряда по-прежнему надевают подвески и амулеты.

В основе же национального существования малых народов, их самобытности лежит как раз то, что находится не в посёлке, а в окружающих его тундре и тайге. Здесь работает не так много людей, но именно они занимаются традиционными для малых народов России видами хозяйственной деятельности. Это оленеводы, большую часть года всей семьёй живущие в тундре со стадами оленей и лишь пару раз в год заглядывающие в свои сельские дома, обычно стоящие пустыми. Это охотники, которые проводят в тайге или в тундре весь охотничий сезон, возвращаясь домой только время от времени. От одного охотничьего урочища к другому они добираются пешком, на оленях, на собаках, а в наши дни часто на моторных снегоходах. И наконец, рыбаки, в путину (в период активной ловли рыбы) живущие вдали от посёлка, «на песках», т. е. на участках берегов рек и озёр, особенно удобных для рыбной ловли. Береговые чукчи и эскимосы, промышляющие моржей, на много дней выезжают охотиться на дальние острова и мысы.

В питании народов Севера начиная с 30-40-х гг. XX в. произошли существенные перемены. Сегодня даже оленеводы и охотники и дня не могут прожить без хлеба, крупы, чая, соли, сахара. Привычка к сладкому влияет на здоровье детей и молодёжи: раньше у местных жителей совсем не было кариеса, а сейчас им страдают многие с раннего возраста.

Чтобы сохранить малые народы, необходимо поддерживать традиционное хозяйство. В этом главная трудность. Оленьи пастбища из-за растущей добычи нефти и газа сокращаются, моря и реки загрязнены, поэтому не может развиваться рыболовство. Падает спрос на оленье мясо и пушнину. Интересы коренного населения и краевых властей, крупных компаний, просто местных браконьеров вступают в противоречие, и в таком конфликте сила не на стороне малых народов.

В конце XX в. руководство округов и республик (в особенности в Якутии, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах) стало уделять больше внимания проблемам сохранения национальной культуры. Стали регулярны фестивали культур малых народов, на которых выступают сказители, исполняются обряды, проводятся спортивные состязания.

Во всём мире благополучие, уровень жизни, сохранность культуры малочисленных национальных меньшинств (индейцев в странах Америки, аборигенов Австралии, айнов Японии и т. д.) входят в визитную карточку страны, служат показателем её прогрессивности. Поэтому значимость судеб малых народов Севера для России несоизмеримо больше по сравнению с их малой численностью, составляющей всего 0,1 % населения страны.

А теперь расскажу коротко о некоторых народностях Дальнего Востока.

Я родился в Приамурье, населенным еще в XIX веке преимущественного нивхами.

Нивхи — один из древнейших автохтонных народов Сахалина и Приамурья, заселивший регион 12 000 лет назад. Географическая и социальная изоляция обеспечивала сохранение традиционного уклада жизни, промыслов и культуры до начала прошлого столетия. Сегодня малочисленный народ возрождает аутентичные праздники, многие из которых имеют общие элементы с обрядами североамериканских индейцев.

Этноним «нивхи» исходит из нивхских слов «нивхгу», «нивх», «ни;в;гун», обозначающих «человек, народ, люди». Долгое время в российских документах народ значился под названием «гиляки», произошедшем от тунгусского экзонима «гилэкэ». Наименование возникло от слова «гилэ», значащего «лодка». Название связано с традиционными промыслами нивхов — рыболовством и добычей морских животных с использованием дощатых и долбленых лодок. Идентифицируя себя в качестве единого этноса, нивхи в междоусобном общении называли друг друга по родам, которых насчитывалось более шестидесяти. Наименования родов часто совпадали с названиями территорий расселения.

Большая часть нивхов продолжает занимать исторические территории расселения в северной части Сахалина и Хабаровском крае, включая устье Амура, прибрежные зоны Татарского пролива, Охотского моря, Амурского лимана. После Второй мировой войны около 100 нивхов переселились с Сахалина на японский остров Хоккайдо, где быстро ассимилировались местным населением.

Численность нивхов в России, по информации переписи 2010 г., составляет 4652 человека. Населенные пункты с наибольшим числом проживающих представителей народности:

пгт. Ноглики Сахалинской обл. — 647 чел.

с. Некрасовка Сахалинской обл. — 572 чел.

г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края — 407 чел.

А вот мой родной поселок, где я родил 72 года назад, называется Херпучи, что переводится с негидальского языка как «деревянная лопата». Выходит, здесь когда-то аборигенами являлись именно негидальцы, видимо, на месте или рядом с их стойбищем появился с началом золотодобычи поселок Резиденция, которой через много лет получил название Оглонги. Он расположен всего в 7 км от Херпучей, и являлся перевалочным пунктом для золотодобытчиков.

Негидальцы — один из самых малочисленных народов Хабаровского края. Охотники и рыболовы, поклонявшиеся силам природы, создававшие искусные предметы быта и одежды, негидальцы с каждым днем утрачивают самобытность, традиционные занятия и промыслы. Несмотря на это, до наших дней сохранились уникальные предметы материальной культуры, национальные традиции и верования исчезающего народа.

Самоназвание «негидальцы» переводится, как «береговой», прибрежный». Связано с местом расселения народа в бассейне реки Амгунь и ее притоках. Некоторые семьи именовали себя по фамилии рода, которых в среде негидальцев существовало 13, например, Нясихагил, Аюмкан. Существовали и другие варианты названий:

амгун бэйэнин — жители реки Амгунь;

элькан бэйэнин — здешние, местные люди.

До конца XIX столетия негидальцы занимали обширные территории бассейна реки Амгунь и сопредельные области, включавшие:

— верховья и низовья реки Амгунь;

— левый берег Амурского лимана, по озерам Чля, Орель;

— вдоль рек, идущих к озерам Удыль, Чукчагир;

— по реке Тугур, впадающей в южную часть Охотского моря.

Политика укрупнения, создания колхозов, насаждения оседлости, проводимая советской властью, привела к значительному сокращению зоны расселения негидальцев. Сегодня представители народности, преимущественно, расселены в Приамурье, в зонах нижнего течения реки Амгунь. Крупнейшая диаспора численностью 90 человек живет в селе Владимировка района им. Полины Осипенко Хабаровского края.

Общая численность с каждым годом все уменьшается, чему способствует ассимиляция с русскими и соседскими народами, переезд в крупные города, межнациональные браки, число которых составляет выше 90%. По данным переписи 2002 г., в России проживали 567 негидальцев, из них 505 в Хабаровском крае. В 2010 г. в России зафиксировано 522 представителя народности. По информации переписи 2001 г., на Украине проживали 52 негидальца.

Как я уже написал, в Хабаровском крае есть Нанайский район с районным центром Троицкое. Я много раз бывал в этом районе, однажды почти 2 недели работал в Троицкой ЦРБ рентгенологом. Именно тогда обратил внимание, что в поселке преимущественно три нанайские фамилии – Бельды, Киле и Пассар. И очень много Володей среди нанайцев, которых было весьма трудно отличить друг от друга, но рентгенлаборант как-то их отличала. Именно представителем этого народа является Кола Бельды, известный советский певец. Кто не помнит знаменитое «Увезу тебя я в тундру» или «Нарьян-Мар»? А вот его жена Ольга Бельды моя коллега, врач-педиатр, работает ассистентом в моем родном Хабаровском медицинском институте.

Нанайцы являются коренным малочисленным народом Дальнего Востока. Народность принадлежит к носителям антропологического байкальского типа, с небольшой примесью китайского северного антропологического компонента. Всего в мире около 16 000 нанайцев.

Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае.

Этноним «нанай» состоит из двух частей: «на» переводится как земля, и «най», что означает человек. Вместе название народности означает земляной человек или человек земли. Ранее русские и европейцы называли нанайцев гольдами, тазами и ходзенами. В Китае народ называют хэчже и хэцзен.

И, наконец, я расскажу о еще одной народности из числа малочисленных на Дальнем Востоке. О том самом, представителем которого является Галина Дуван, живущая в селе Булава Ульчского района Хабаровского края. Это именно она попросила написать о её народе – ульчах.

Ульчи относятся к одному из народов, проживающих на территориях Дальнего Востока. Эта малочисленная народность была сформирована в результате сложной этнической истории, на которой отразились многовековые контакты ульчей с народами, проживающими по соседству. К ним относятся нанайцы, орочи, удэгейцы, нивхи и негидальцы.

В середине XIX векf ульчи жили вдоль реки Амур, между селениями Ухта и Кульгу, по протокам Амура, озерам Дуди, Кизи и Удыль.

Всего в мире проживает около 3 000 представителей этого народа. Живут они в поселках на территории России в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Санкт-Петербурге, Приморском и Камчатском крае, на Украине.

Ульчский язык относится к тунгусо-маньчжурской группе алтайской языковой семьи и входит в амурскую (южную) ветвь. Язык ульчей включает диалекты древней алтайской лексики ороков и нанайцев. Ульчи начали обучаться грамоте в начале XX века. Отдельную письменность для них тогда не создали, обучение велось на родственном нанайском языке. Кстати, первую школу для аборигенов нижнего Амура открыли в огромном доме, где жили мои предки – дедушка со своими братьями, их семьи, и короткое время – мой отец. В начале 30-х годов братьев Щербаковых «раскулачили», сослали на спецпоселение, а в доме открыли начальную школу для аборигенов. Это было в селе Больше-Михайловское Ульского уезда. Село было большое, там в царское время была своя церковь. Сейчас нет ни села, ни церкви, осталась только память.

На этом я заканчиваю свое повествование об ульчах и других малочисленных народностях Дальнего Востока. Думал, оно получится не таким пространным, но вышло как вышло, сокращать я ничего не стал. А вот добавить еще о некоторых народностях было возможно.