чем бьют в колокол

Колокольный звон

Колокольный звон — важная часть храмового богослужения. Он оповещает о начале службы и приглашает верующих в храм. Звон колокола выражает праздничную торжественность важнейших мест богослужения. В великие и воскресные праздники он выражает духовную радость верующих.

Церковный устав различает четыре вида звона:

Колокольный звон бывает праздничным и будничным. Праздничный звон призывает к всенощному бдению и литургии. Он напоминает верующим о Божественной службе и призывает в храм к молитве: Благовествуйте со дня на день спасение Его (Бога нашего) (Пс 95, 2). Сначала звучат два удара в самый большой колокол — благовестник. После того как звук от второго удара затихнет, звонарь начинает совершать мерные удары. Во время благовеста он должен двенадцать раз прочитать 50-й псалом или один раз 118-й псалом (Непорочны).

Потом начинается трезвон.

К всенощной трезвон бывает в два приема, а к литургии — в три, то есть три раза с некоторыми промежутками во времени.

В церковной практике звон совершается и по окончании всенощной и праздничной литургии, хотя Типикон это не устанавливает. Праздничный трезвон по окончании службы созвучен той радости, которая наполняет сердца верующих в день праздника.

Ежедневно во всю Светлую (Пасхальную) седмицу полагается трезвон: от конца литургии до вечерни.

Во время всех крестных ходов полагается трезвон.

Колокол

Древний представитель семейства ударных несет в своем звучании сакральное значение. В каждом городе России слышен колокольный звон в церквях, возвещающий о начале богослужений. А в академическом понимании это оркестровый музыкальный инструмент, история которого уходит в глубину веков.

Устройство колокола

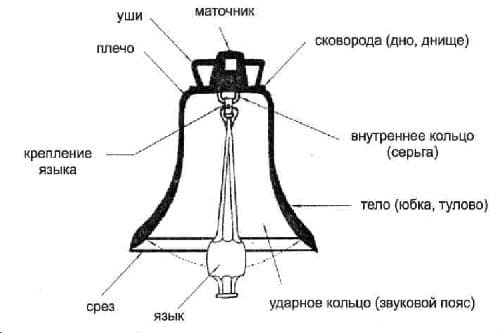

Состоит из пустого купола, в котором формируется звук, и языка, расположенного внутри по оси. Нижняя часть расширена, верхняя – более узкая, венчается «головой» и «короной». Конструкцию отливают из разных металлов, чаще всего это колокольная бронза, реже используется чугун, железо, даже стекло.

Устройство подвешивают на опору или закрепляют на качающемся основании. Звук возбуждается посредством раскачивания языка и ударением его о стенки, либо качанием самого купола.

В Европе чаще встречаются колокола, не имеющие языка. Для извлечения звука их нужно бить колотушкой по куполу. Европейцы раскачивают сам корпус, а в русской музыкальной культуре в движение приводится язык.

История

Вероятнее всего самые первые колокола могли появиться в Китае. Об этом свидетельствуют находки, датируемые XVII веком до н.э. Первый музыкальный инструмент из нескольких десятков экземпляров тоже был создан китайцами. В Европе такие конструкции появились двумя веками позднее.

На Руси история колокола началась с приходом христианства. С древности люди верили, что звон, шум, бряцанье отгоняют нечисть, колокольчики на долгие века стали атрибутом шаманов.

С начала XI века появились сигнальные колокола в Новгороде, Владимире, Ростове, Москве, Твери. Они были привозными. Происхождение названия относят к древнерусскому слову «кол», которое означало «круг» или «колесо».

А в 1579 году в Новгороде появился литейный завод, на котором стали лить колокола. Мастера смогли найти идеальную формулу сплава, в нем должно было быть 80 процентов меди и 20 – олова.

В России 18 века эти инструменты имели разную массу и габариты. Размеры некоторых были настолько внушительными, что давали имя устройству. Известны такие названия колоколов, как «Царь-колокол», «Благовестник», «Годуновский».

Есть разные интересные файлы о колоколах:

Использование музыкального инструмента прекратилось с приходом к власти большевиков. В 1917 году церкви разорялись, колокола сдавали в цветмет на переплавку. На библиотеки им. Ленина в Москве можно увидеть горельефы с изображениями ученых и писателей. Для их создания переплавили инструменты, снятые со звонниц восьми столичных храмов.

Использование колоколов

В русской музыке применение классического колокола основывается на разнообразии форм и размеров. Чем крупнее устройство, тем ниже его звучание. Инструмент однозвучный, то есть, способен на создание только одного звука. Средний записывается в партитуре в басовом ключе на октаву ниже звучания, малый – в скрипичном. Слишком большой вес колокола с еще более низким звучанием исключает его использование в музыке из-за невозможности разместить на сцене.

Композиторы использовали разновидности колоколов для акцентирования внимания особых эффектах, связанных с сюжетом. В театрах классические конструкции применялись с конца XIX века. На смену им пришли оркестровые, которые стали выглядеть иначе – это набор трубок, закрепленных на раме.

В русской музыке этот ударный инструмент использовали в своих произведениях Глинка, Мусоргский, Рахманинов, Римский-Корсаков. Традицию продолжили знаменитые композиторы XX века: Щедрин, Петров, Свиридов.

Виды колоколов

Детали звучания и строение инструментов позволили разделить их на несколько видов:

В старину появлялись собственные имена колоколов: «Переспор», «Сокол», «Георгий», «Господарь», «Медведь».

Куранты – еще один, обособленный вид, используемый в звонницах с часовым механизмом. Это набор разноразмерных с отличающейся формой колоколов, настроенных в соответствии с хроматической или диатонической гаммой.

Колокол

Колокол в Воскресенской церкви в Томске

Изготовление и употребление колоколов относится к глубокой древности, колокола были известны евреям, египтянам, римлянам…

Ударный музыкальный и сигнальный инструмент, состоящий из полого купола (источника звука) и подвешенного по оси купола языка, возбуждающего звук при ударе о купол.

О колоколах

Колокол может висеть или быть закрепленным на качающемся основании краями купола вверх; в зависимости от конструкции звук возбуждается качанием либо купола (точнее, основания, на котором он закреплён), либо языка.

В Западной Европе чаще раскачивают купол, в России — язык, что позволяет создавать чрезвычайно большие колокола («Царь-колокол»). Известны также колокола без языка, по которым бьют снаружи металлической или деревянной колотушкой.

Обычно колокола делают из так называемой колокольной бронзы, реже из железа, чугуна, серебра, камня, терракоты и даже из стекла.

Этимология

Слово звукоподражательное, с удвоением корня (*kol-kol-), в древнерусском языке известно с XI века. Восходит предположительно к древнеиндийскому *kalakalah — «неясный глухой звук», «шум», «крик» (для сравнения в хинди: колахал — «шум»).

Форма «колокол» сформировалась, вероятно, по созвучию с общеславянским *kol — «круг», «дуга», «колесо» (для сравнения — «колесо», «около» (во’круг’), «коловорот» и т. д.) — по соответствию формы.

В других индоевропейских языках встречаются родственные по происхождению слова: лат. calare — «созывать», «восклицать»; др.-греч. κικλήσκω, др.-греч. κάλεω — «звать», «созывать»; литовское kankalas (от kalkalas) — колокол и другие.

На Востоке кампаны появились в IX веке, когда венецианский дож Орсо I подарил 12 колоколов императору Василию Македонянину.

Использование колоколов

В настоящее время колокола широко используются в религиозных целях (призыв верующих на молитву, выражение торжественных моментов богослужения)

В музыке, в качестве сигнального средства на флоте (рында), в сельской местности небольшие колокольчики вешаются на шею крупному скоту, маленькие колокольчики часто используются в декоративных целях.

Известно употребление колокола в общественно-политических целях (как набат, для созыва граждан на собрание (вече)).

История колокола

История колокола насчитывает более 4000 лет. Самые ранние (XXIII—XVII век до н. э.) из найденных колоколов имели небольшие размеры и были изготовлены в Китае.

Легенды

В Европе ранние христиане считали колокола типично языческими предметами. Показательна в этом плане легенда, связанная с одним из старейших колоколов Германии, носящим имя «Saufang» («Свиная добыча»). Согласно этой легенде, свиньи раскопали этот колокол в грязи.

Когда его отчистили и повесили на колокольню, он проявил свою «языческую сущность» и не звонил до тех пор, пока не был освящён епископом.

В средневековой христианской Европе церковный колокол был голосом церкви. На колоколах нередко помещали цитаты из Священного Писания, а также символическую триаду — «Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango» («Живых зову. Мертвых оплакиваю. Зарницу укрощаю»).

Уподобление колокола человеку выражается в названиях частей колокола (язык, тулово, губа, уши). В Италии до сих пор сохраняется обычай «крестин колокола» (соответствует православному освящению колокола).

Колокола в церкви

В церкви колокола используются приблизительно с конца V века, первоначально в Западной Европе. Существует предание, в котором изобретение колоколов приписывается Св. Павлину, Епископу Ноланскому на рубеже IV и V веков.

Некоторые, заблуждаясь, утверждают, что церковные колокола в Россию пришли с Запада. Однако в западноевропейских странах звон создаётся с помощью расшатывания колокола. А в России чаще всего ударяют языком о колокол (поэтому назывались — язычные), что придаёт особенное звучание.

Кроме того, такой способ звона уберегал колокольню от разрушения и давал возможность устанавливать огромные колокола, а археологи в древних курганах находят множество маленьких колокольчиков, используя которые наши далёкие предки проводили ритуальные обряды и поклонялись богам и силам природы.

В 2013 году в филипповских курганах (близ Филипповки Илекского района Оренбургской области, в междуречье Урала и Илека, Россия) археологи нашли огромный колокол датируемый V—IV в. до н. э.

Надписи на колоколах читались справа налево, так как буквы вырезали по форме обычным порядком.

После 1917 г. литье колоколов продолжалось на частных заводах в 1920 гг. (эпоха НЭПа), но в 1930-е прекратилось полностью. В 1990-е гг. многое приходилось начинать с нуля. Литейное производство освоили такие гиганты как московский ЗИЛ и санкт-петербургский Балтийский завод.

На этих заводах изготовлены нынешние колокола-рекордсмены: Благовестник 2002 г. (27 тонн), Первенец 2002 г. (35 тонн),Царь-колокол 2003 г. (72 тонны).

В России принято делить колокола на три основные группы: большие (благовестники), средние и малые колокола.

Размещение колоколов

Наиболее простым и экономически выгодным вариантом размещения церковных колоколов является примитивная звонница, выполненная в виде перекладины, укреплённой на невысоких столбах над землёй, что даёт возможность звонарю работать непосредственно с земли.

Недостатком такого размещения является быстрое затухание звука, и колокол потому слышен на недостаточно большом расстоянии.

В церковной традиции первоначально был распространён архитектурный приём, когда специальную башню — колокольню — устанавливали отдельно от здания церкви.

Это позволяло заметно увеличить дальность слышимости звука. В древнем Пскове звонница нередко включалась в конструкцию основного здания.

В более позднее время появилась тенденция пристраивать колокольню к уже имеющемуся зданию церкви, что нередко производилось формально, без учёта архитектурного облика церковного здания.

Классический колокол как музыкальный инструмент

Колокола средних размеров и колокольчики включены уже давно в разряд ударных музыкальных инструментов, имеющих определённую звучность.

Колокола бывают различных величин и всех строев. Чем колокол больше, тем ниже его строй. Каждый колокол издаёт только один звук. Партия для колоколов средних размеров пишется в басовом ключе, для колоколов малых размеров — в скрипичном. Колокола средних размеров звучат октавой выше написанных нот.

Применение колоколов более низкого строя невозможно вследствие их размеров и веса, которые препятствовали бы их помещению на сцене или эстраде.

В XX в. для имитации колокольного звона используются уже не классические колокола, а так называемые оркестровые колокола в виде длинных трубок.

Набор маленьких колокольчиков (Glockenspiel, Jeux de timbres, Jeux de cloches) был известен в XVIII столетии, их применяли изредка Бах и Гендель в своих произведениях. Набор колокольчиков был впоследствии снабжён клавиатурой.

Такой инструмент применил Моцарт в своей опере «Волшебная флейта». В настоящее время колокольчики заменены набором стальных пластинок. Этот весьма употребительный в оркестре инструмент называется металлофоном. Играющий бьёт по пластинкам двумя молоточками. Этот инструмент иногда снабжён и клавиатурой.

Колокола в русской музыке

Колокольные звоны стали органичной частью музыкального стиля и драматургии произведений русских композиторов-классиков как в оперном, так и в инструментальном жанрах.

— Ярешко А. С. Колокольные звоны в творчестве русских композиторов (к проблеме фольклор и композитор)

Колокольный звон широко применялся в творчестве русских композиторов XIX века. М. Глинка использовал колокола в заключительном хоре «Славься» оперы «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя», Мусоргский — в пьесе «Богатырские ворота…» цикла «Картинки с выставки» и в опере «Борис Годунов».

Бородин — в пьесе «В монастыре» из «Маленькой сюиты», Н. А. Римский-Корсаков — в «Псковитянке», «Сказке о царе Салтане», «Сказании о невидимом граде Китеже», П. Чайковский — в «Опричнике».

Одна из кантат Сергея Рахманинова получила название «Колокола». В XX веке эта традиция была продолжена Г. Свиридовым, Р. Щедриным, В. Гаврилиным, А. Петровым и другими.

Наука

Наука, изучающая колокола, называется кампанология (от лат. campana — колокол и от λόγος — учение, наука).

Колокол и жизнь

На протяжении многих веков колокола сопровождали своим звоном жизнь народа. Звук вечевого колокола был сигналом к народным собраниям в древнерусских феодальных республиках Новгороде и Пскове,— недаром А. Н. Герцен назвал «Колоколом» свой журнал, посвященный борьбе с самодержавием. Маленькие и огромные, из различных материалов, они сопровождали русский народ из века в век.

Карильон

Название — от (фр. carillon). В отличие от курантов, способных исполнять лишь ограниченное количество произведений, предусмотренных при изготовлении подобно тому, как это имеет место музыкальной шкатулке, кариллон представляет собой подлинный музыкальный инструмент, позволяющий исполнять весьма сложные музыкальные пьесы. Карильон установлен на колокольне Петропавловского собора в Петербурге по инициативе бельгийского карильониста Йозефа Виллема Хаазена в начале XXI века.

Первые упоминания на Руси

В русских летописях впервые о колоколах упоминается 988 год. В Киеве были колокола при Успенской (Десятинной) и Ирининской церквях. Археологические находки позволяют считать, что в древнем Киеве колокола отливались еще в начале XIII века. В Новгороде колокола упоминаются при храме св. Софии в самом начале XI в. В 1106 г. прп. Антоний Римлянин, прибыв в Новгород, слышал в нем «великий звон». Также упоминаются колокола в храмах Полоцка, Новгород-Северского и Владимира на Клязьме в конце XII в.

Имена колоколов

«Неблагочестивые» имена колоколов не обязательно свидетельствуют об их отрицательной духовной сущности: зачастую речь идет исключительно о музыкальных погрешностях (так, на знаменитой ростовской звоннице имеются колокола «Козёл» и «Баран», названые так за резкий, «блеющий» звук, и, наоборот, на звоннице Ивана Великого один из колоколов назван «Лебедем» за высокий, чистый звук).

«Очищающее действие»

Вера в то, что при помощи удара в колокол, колокольчик, барабан можно избавиться от нечистой силы, присуща большинству религий древности, от которых колокольный звон и «пришёл» на Русь. Звон колокольчиков, как правило — коровьих, а иногда и обычных сковород, котлов или другой кухонной утвари по древним поверьям, бытующим в разных регионах планеты, защищал не только от нечисти, но и от непогоды, хищного зверья, грызунов, змей и прочих гадов, изгонял болезни.

Великие колокола

Развитие русского литейного искусства позволило создать непревзойденные в Европе колокола: Царь-колокол 1735 г. (208 тонн), Успенский (действует на колокольне Ивана Великого) 1819 г. (64 тонны), Царь в Троице-Сергиевой Лавре 1748 г (64 тонны, уничтожен в 1930 г.), Ревун (действует на колокольне Ивана Великого) 1622 г. (19 тонн).

Сигнальные колокола

Колокол, издающий громкий и резко нарастающий звук, издревле широко использовался в качестве средства сигнализации. Колокольный звон использовался для информирования о чрезвычайных ситуациях или нападения неприятеля. В прошлые годы до развития телефонной связи с помощью колоколов передавались сигналы пожарной тревоги. Услышав звон пожарного далёкого колокола следовало немедленно ударить в ближайший. Таким образом сигнал о пожаре быстро распространялся по населённому пункту. Пожарные колокола были неотъемлемым атрибутом присутственных мест и других публичных учреждений в дореволюционной России, а местами (в отдалённых сельских населённых пунктах) сохранились и до настоящего времени. Колокола применялись на железной дороге для подачи сигналов отправления поездов. До появления проблесковых маячков и специальных средств звуковой сигнализации на гужевых повозках, а позже и на автомобилях экстренных служб устанавливался колокол. Тональность сигнальных колоколов делалась отличной от церковных. Сигнальные колокола также называли набатными. На кораблях издавна используется рында — «судовой (корабельный) колокол», для подачи сигналов экипажу и другим судам.

В оркестре

В прошлом композиторы поручали этому инструменту исполнение выразительных мелодических рисунков. Так, например, поступил Рихард Вагнер в симфонической картине «Шелест леса» («Зигфрид») и в «Сцене волшебного огня» в заключительной части оперы «Валькирия». Но позднее от колоколов в основном требовалась только сила звука. С конца XIX в театрах стали применять колокола-колпаки (timbres) из литой бронзы с довольно тонкими стенками, не столь громоздкие и издающие более низкие звуки, чем набор обыкновенных театральных колоколов.

Куранты

Набор колоколов (всяких величин), настроенных по диатонической или хроматической гамме, называется курантами. Такой набор больших размеров помещается на колокольнях и находится в связи с механизмом башенных часов или клавиатуры для игры. При Петре Великом на колокольнях церкви св. Исаакия (1710) и в Петропавловской крепости (1721) были помещены куранты. На колокольне Петропавловской крепости куранты возобновлены и существуют доныне. Куранты находятся также в Андреевском соборе в Кронштадте. На ростовской соборной колокольне настроенные куранты существуют с XVII столетия, со времени митрополита Ионы Сысоевича.

Авторские права

Вы можете приобрести изделия народных художественных промыслов в магазине «Русские ремёсла»!

Магазин «Русские ремёсла» — интернет-магазин единичных и редких изделий, подарков и сувениров народного искусства России. Мы предлагаем традиционные произведения русских народных художественных промыслов, изготовленные лучшими авторами и мастерами в разных регионах России.

Мы гарантируем подлинность народного искусства, эксклюзивность представленных изделий и уникальность каждого предмета.

О колоколах и русском православном звоне

Колокола являются одною из необходимых принадлежностей православного храма. В «чине благословения колокола» сказано: «яко да вси слышащие звенение его, или во дни или в нощи, возбудятся к славословию имени Святого Твоего».

Колокольный церковный звон употребляется для того, чтобы:

1. созывать верующих к Богослужению,

2. выражать торжество Церкви и ее Богослужений,

3. возвещать неприсутствующим в храме о времени совершения особенно важных частей Богослужений.

Кроме того, звоном созывался народ на вече (народное собрание). Звоном указывали дорогу заблудившимся в ненастье путникам. Звоном оповещалась какая-либо опасность или несчастье, напр., пожар. В трагические дни для Родины звоном призывали народ на защиту Отечества. Звоном оповещался народ о победе и приветствовалось победное возвращение полков с поля брани (войны) и проч. Так колокольный звон во многом сопутствовал жизни нашего народа.

Колокола развешиваются на особой башне, именуемой колокольнею или звонницею, которая строится над входом в храм или же рядом с храмом.

Но колокола, как известно, стали употребляться христианами не сразу с появлением христианства.

В Ветхозаветной церкви, – в Иерусалимском храме, – верующие созывались на Богослужения не колоколами, а звуками труб.

В первые века гонений на христианство от язычников, христиане не имели возможности открыто созывать верующих к Богослужению. В то время верующие созывались на Богослужения тайно. Обычно это делалось через диаконов или особых вестников, а иногда сам епископ после Богослужения объявлял о времени и месте очередного Богослужения.

После прекращения гонений (в IV веке) стали созывать верующих различными способами.

Более общий способ созыва верующих к Богослужению определился к VI веку, когда стали употреблять била и клепала. Била или кандии – это деревянные доски, а клепала – железные или медные полосы, согнутые в полукруг.

Наконец, определился самый усовершенствованный способ созыва верующих к Богослужению – это колокольный звон.

Впервые колокола, как известно, появились в Западной Европе. Есть предание, по которому изобретение колоколов приписывается Св. Павлину, Епископу Ноланскому († 411), т. е. в конце IV или в начале V века. Есть несколько сказаний об этом. По одному из этих сказаний, Св. Павлин во сне увидел полевые цветы – колокольчики, которые издавали приятные звуки. После своего сна епископ велел отлить колокола, имевшие форму этих цветов. Но, очевидно, Св. Павлин не ввел колоколов в практику Церкви, т. к. ни сам он в своих сочинениях, ни современные ему писатели не упоминают о колоколах. Только в начале VII века Римскому Папе Савиниану (преемнику Св. Григория Двоеслова) удалось придать колоколам христианское значение. С этого времени колокольный звон стал постепенно употребляться христианами, и в течение VIII и IX веков в Западной Европе колокола прочно вошли в практику христианского Богослужения.

На Востоке, в Греческой Церкви, колокола стали употребляться со второй половины IX века, после того, когда в 865 г. венецианский дож Урсус прислал в дар императору Михаилу 12 больших колоколов. Колокола эти были повешены на башне при Софийском соборе. Но у греков колокола не вошли в обширное употребление.

В России колокола появились почти одновременно с принятием христианства Св. Владимиром (988 г.), т. е. в конце Х века. Наряду с колоколами употреблялись также била и клепала, которые существовали до последнего времени в некоторых монастырях. Но как ни странно, Россия заимствовала колокола вовсе не из Греции, откуда приняла Православие, а из Западной Европы. На это указывает даже самое название колокол, которое происходит от немецкого слова Glocke. На церковном языке колокол именуется «кампан» – от названия римской провинции Кампании, где из меди были отлиты первые колокола. Сначала колокола были небольшие, по несколько сот фунтов. Было их при храмах немного, по 2, по 3 колокола.

Но с XV века, когда в России появились собственные заводы по отливке колоколов, то стали отливать колокола больших размеров. Так, на колокольне Ивана Великого в Москве имеются, напр., такие колокола: колокол по названию «Вседневный», весит 1017 пудов 14 фунтов; колокол «Реут», весит около 2000 пудов; самый большой колокол называется «Успенский» или «Праздничный», весит около 4000 пудов.

Самым же большим колоколом в мире и в настоящее время является «Царь Колокол», стоящий теперь на каменном постаменте у подножия колокольни Ивана Великого. Он не имеет себе равного в мире не только по размеру и весу, но и по художественному литью. Царь Колокол был отлит российскими мастерами (отцом и сыном) Иваном и Михаилом Маториными в 1733 – 1735 годах. Материалом для Царя Колокола послужил его предшественник колокол-гигант, поврежденный пожаром. Этот колокол весил 8000 пудов и был отлит колокольным мастером, Александром Григорьевым, в 1654 г. К этому материалу в 8000 пудов было добавлено свыше 5000 пудов сплава.

Общий вес Царя Колокола – 12.327 пудов и 19 фунтов или 200 тонн (218 амер. тонн). Диаметр колокола – 6 метров 60 см. или 21 фут 8 инчей.

Это удивительное произведение литейного искусства не успели поднять на колокольню, т. к. колокол жестоко пострадал от страшного и опустошительного пожара в 1737 году. Царь Колокол тогда еще находился в литейной яме, окруженный деревянными лесами (конструкциями). Но был ли он поднят на эти леса или нет, точно не установлено. Когда эти деревянные леса загорались, их стали заливать водою. Раскаленный колокол от резкой перемены температуры дал много больших и малых долевых трещин и от него отвалился большой кусок, весом в 11.500 килограммов.

После пожара Царь Колокол пролежал в яме целое столетие. В 1836 году колокол был поднят и установлен на каменный постамент, по проекту архитектора А. Монферрана, строителя Исаакиевского собора и Александровской колонны в Петербурге. На этом постаменте он стоит и теперь. Внизу, к постаменту прислонен отпавший край колокола. Такова судьба величайшего в мире Царя-Колокола, который никогда не звонил.

Но и теперь, находящийся в Москве на колокольне Ивана Великого, колокол «Успенский», является самым большим в мире (4000 пуд.). Ударом в него давалось начало торжественному звону всех московских храмов в Великую, Светлую, Пасхальную ночь.

Так русский православный народ полюбил церковный колокольный звон и обогатил его своею изобретательностью и искусством.

Отличительной чертой русских колоколов является их звучность и певучесть, что достигается различными средствами, как то:

1. точною пропорцией меди и олова, нередко с добавлением серебра, т. е. правильным сплавом.

2. высотою колокола и его шириною, т. е. правильной пропорцией самого колокола,

3. толщиною стен колокола,

4. правильным подвешиванием колокола,

5. правильным сплавом языка и способом прикрепления его к колоколу; и многим другим.

Языком называется ударная часть колокола, помещающаяся внутри его. Русский колокол от западноевропейского колокола в первую очередь и отличается тем, что сам колокол укрепляется неподвижно, а язык подвешивается внутри колокола свободнокачающимся, ударом которого и производится звук.

Характерно, что русский народ, назвав ударную часть колокола языком, уподобил этим звон колокола живому голосу. Для верующих русских людей колокола соделались языком, голосом и трубами. Поистине, каким другим именем, как не говорящими устами, можно назвать колокольный звон: в дни великих праздников он напоминает нам о блаженстве небесном, в дни святых Божиих он говорит нам о вечном покое святых небожителей, во дни Страстной седмицы напоминает нам о нашем примирении с Богом через Христа Спасителя, во дни Светлой Пасхальной седмицы возвышает нам о победе жизни над смертью и о вечной, нескончаемой радости будущей жизни в Царствии Христовом.

Разве это не говорящие уста, когда колокол дает нам знать о каждом часе, о течении его, напоминая вместе с тем и о вечности, когда «времени уже не будет» ( Откр.10:6 ).

Благовествуя славу имени Христова, раздаваясь днем и ночью, и большею частью с высоты при храмах Божиих, колокольный звон сам собою напоминает нам слова Господа Вседержителя, сказанные через ветхозаветного пророка Исаию: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. напоминая о Господе» ( Ис.62:6 ). Не случайно язычники часто слыша колокольный звон, говорили: «это голос христианского Бога слышен!».

Звуки одного церковного колокола представляют собою нечто возвышенное, торжественное; а если раздается звон нескольких более или менее согласованных между собою колоколов, то происходит еще более величественное благозвучие. Мощный колокольный звон, действуя на наше внутреннее чувство, пробуждает наши души от усыпления духовного.

Какими скорбными, удручающими, а чаще всего раздражающими тонами отзывается колокольный звон в душе злого нечестивого отступника.

Чувство беспокойства, душевного томления вызывается колокольным звоном в душе постоянно грешной.

Между тем, как в душе верующей, ищущей мира с Господом Богом, церковный колокольный звон возбуждает светлое, радостное и мирное настроение. Так что человек может по колокольному звону определять состояние своей души.

Можно много привести примеров из жизни, когда человек, утомившийся в борьбе с житейскими горестями, впавший в отчаяние и уныние, решается посягнуть на свою собственную жизнь. Но, вот, до его слуха достиг церковный звон, и готовящийся стать самоубийцею, содрогается, страшится самого себя, невольно ограждает себя крестным знамением, вспоминает об Отце Небесном, и в душе его возникают новые, добрые чувства, – и погибший было навеки возрождается к жизни. Так, в ударах церковного колокола скрывается дивная сила, глубоко проникающая в сердца человеческие.

Полюбив церковный колокольный звон, русский православный народ соединил с ним все свои торжественные и печальные события. Потому православный колокольный звон служит не только указанием времени Богослужения, но служит и выражением радости, грусти и торжества. Отсюда и появились различные виды звона и каждый вид звона имеет свое название и значение.

ВИДЫ ЗВОНА И НАЗВАНИЯ ИХ

Колокольный церковный звон разделяется на два основных вида: 1. благовест и 2. собственно звон.

Благовестом называется мерные удары в один большой колокол. Этим звоном верующие созываются в храм Божий к Богослужению. Благовестом этот звон называется потому, что им возвещается благая, добрая весть о начале Богослужения.

Совершается благовест так: сначала производятся три редких, медленных, протяжных удара (пока не прекратится звук колокола), а затем уже следуют мерные удары. Если колокол очень большого или огромного размера, то эти мерные удары производятся качающимся языком в оба края колокола. Если же колокол сравнительно небольшой, то в таком случае язык его притягивается веревкой довольно близко к его краю, на веревку кладется доска и нажимом ноги производятся удары.

Благовест в свою очередь делится на два вида:

1. Обыкновенный или частый и производится самым большим колоколом; и

2. постный или редкий, производится меньшим по величине колоколом, в седмичные дни Великого Поста.

Если при храме имеются несколько больших колоколов, а это бывает при кафедральных соборах, больших монастырях, лаврах, тогда большие колокола, в соответствии своему назначению, различаются на следующие колокола: 1) праздничный; 2) воскресный; 3) полиелейный; 4) простодневный или будничный; 5) пятый или малый колокол.

Обычно в приходских храмах больших колоколов бывает не больше двух или трех.

Собственно звоном называется звон, когда звонят сразу во все колокола или же в несколько колоколов.

Звон во все колокола различается на:

1. Трезвон – это звон во все колокола, затем маленький перерыв, и второй звон во все колокола, снова маленький перерыв, и третий раз звон во все колокола, т. е. звон во все колокола трижды или звон в три приема.

Трезвон выражает собою христианскую радость, торжество.

В наше время трезвоном стали называть не только звон во все колокола трижды, но, вообще, звон во все колокола.

2. Двузвон – это звон во все колокола дважды, в два приема.

3. Перезвон – это звон поочередно в каждый колокол (по одному или несколько ударов в каждый колокол), начиная с большого и до самого малого, и так повторяют много раз.

4. Перебор – это медленный звон поочередно в каждый колокол по одному разу, начиная с самого малого и до большого, а после удара в большой колокол, ударяют во все колокола вместе сразу, и так повторяют много раз.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЗВОНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

ЗВОН НА ВСЕНОЩНОМ БДЕНИИ

1. Перед началом Всенощного Бдения – благовест, который заканчивается трезвоном.

2. В начале чтения шестопсалмия полагается двузвон. Этот двузвон оповещает о начале 2-ой части Всенощного Бдения – утрени и выражает собою радость Рождества Христова – воплощения Второго Лица Пресвятой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа. Начало утрени, как мы знаем, прямо указывает на Рождество Христово и начинается славословием ангелов, явившихся вифлеемским пастухам: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

В народе двузвон на всенощной называется «вторым звоном» (второй звон после начала всенощной).

3. Во время пения полиелея, перед самым чтением Евангелия полагается трезвон, выражающей радость празднуемого события. На воскресном Всенощном Бдении, трезвон выражает радость и торжество Воскресения Христова. (В некоторых местностях он совершается во время пения: «Воскресение Христово Видевше». ) обыкновенно в руководствах этот звон именуется «звоном к Евангелию».

В народе трезвон на Всенощной («звон к Евангелию») называется «третьим звоном».

4. В начале пения песни Божией Матери: «Величит душа Моя Господа. » бывает краткий благовест, состоящий из 9-ти ударов в большой колокол (по обычаю киевскому и всей Малороссии).

5. В Великие праздники по окончании Бдения бывает трезвон.

6. При архиерейском Богослужении после каждого Всенощного Бдения полагается трезвон, для провода архиерея.

Перед началом чтения 3-его и 6-го часа совершается благовест к Литургии, а в конце 6-го часа, перед самым началом Литургии, – трезвон.

Если служится две Литургии (ранняя и поздняя), то благовест к ранней Литургии бывает более редкий, медленный, чем к поздней Литургии, и обычно совершается не в самый большой колокол.

При архиерейском Богослужении благовест к Литургии начинается в указанное время. При приближение архиерея к храму полагается трезвон. Когда архиерей войдет в храм, трезвон прекращается и снова продолжается благовест до начала облачения архиерея. В конце же 6-го часа – трезвон.

Затем во время Литургии полагается благовест при начале «Евхаристического канона», – самой важнейшей части Литургии, для извещения о времени освящения и пресуществлении Святых Даров.

У прот. К. Никольского, в книге «Устав Богослужения», сказано, что благовест к «Достойно» начинается от слов: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу. », и бывает до пения: «Достойно есть яко воистину, блажити Тя Богородицу. » Точно такое же указание имеется и в книге: «Новая Скрижаль», Архиеп. Вениамина, изд. СПБ. 1908 г. стр. 213.

На практик же благовест к «Достойно» бывает более кратким, состоящим из 12 ударов.

Благовест к «Достойно» в обычай русских церквей был введен во время Московского Патриарха Иоакима (1690 г.) по подобию западных церквей, где звонят при словах: «Приимите, ядите. »

После окончания Литургии во все Великие праздники полагается трезвонить (звонить во все колокола).

Также после каждой Литургии, совершенной архиереем, полагается трезвонить, для провода архиерея.

На праздник Рождества Христова полагается трезвонить весь первый день Праздника от Литургии до вечерни.

На Праздник Пасхи – Воскресения Христова:

Благовест к Светлой Заутрени начинается перед полунощницей и продолжается до начала Крестного хода, а с начала Крестного хода и до конца его, и даже дольше, бывает радостный торжественный трезвон.

К Пасхальной Литургии – благовест и трезвон.

А на самой Пасхальной Литургии, во время чтения Евангелия, полагается частый перезвон, по 7-ми ударов в каждый колокол (число 7 выражает полноту славы Божией). Этот торжественный перезвон означает проповедь Евангелия Христова на всех языках. Перезвон этот, по прочтении Евангелия, заканчивается радостным победным трезвоном.

Во всю Светлую Пасхальную Седмицу полагается трезвон ежедневно, от конца Литургии до вечерни.

Во все Воскресные дни от Пасхи до Вознесения, после окончания Литургии полагается совершать трезвон.

В Храмовые Праздники:

В конце Литургии перед началом молебна полагается краткий благовест и трезвон и по окончании молебна – трезвон.

Во время всех Крестных ходов полагается трезвон.

К Царским Часам бывает благовест обыкновенный в большой колокол, а к Великопостным Часам – благовест постный в меньший колокол. Как на Царских Часах, так и на Великопостных Часах перед каждым часом звон: перед 3-м часом ударяют в колокол три раза, перед 6-м – шесть раз, перед 9-м – девять раз. Перед изобразительными и повечерием – 12 раз. Но если Постом случится праздник, то на часах в колокол не ударяют отдельно на каждом часе.

На утрени Великого Пятка, которая служится вечером в Вел. Четверг и когда читается 12 Евангелий Страстей Господних, помимо обычного благовеста и трезвона в начале утрени, совершается благовест к каждому Евангелию: к 1-му Евангелию – 1 удар в большой колокол, ко 2-му Евангелию – 2 удара, к 3-му Евангелию – 3 удара и т. д.

По окончании утрени, когда верующие несут «четверговский огонь» домой, полагается трезвон.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРЕЗВОНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

На утрени Великой Субботы, начиная с пения «Великого Славословия» и в продолжение всего Крестного хода с Плащаницею вокруг храма, полагается перезвон, такой же, как и при выносе Плащаницы, т. е. медленный перезвон по 1 разу в каждый колокол с большого до малого. Когда же внесут Плащаницу в храм и дойдут с Нею до Царских Врат – тотчас трезвон.

Медленный перезвон по 1-му разу в каждый колокол, начиная с самого большого, мощного звука, и доходя постепенно до самого тонкого и высокого звука малого колокола, символизирует собою «истощение» Господа нашего Иисуса Христа ради нашего спасения, как и поем мы, например, в ирмосе 4-ой песни, 5-го гласа: «Божественное Твое разумев истощение. во спасение людей Твоих. ».

По установившейся вековой практике Русской Православной Церкви (в центральной части России) такой перезвон должен совершаться только два раза в год: в Вел. Пятницу и Вел. Субботу, в день крестной смерти Господа и Его вольного погребения. Опытные звонари особенно строго следят за этим и никак не допускают, чтобы скорбный звон относящейся к Господу, Спасителю нашему, был бы одинаков с погребальным звоном простых, смертных и грешных людей.

На утрени в день Воздвижения Креста Господня, в Неделю Крестопоклонную и 1-го августа, перед выносом креста из алтаря во время пения «Великого Славословия», бывает перезвон, при котором медленно ударяют по 3 раза (в некоторых местностях по 1 разу) в каждый колокол от самого большого до малого. Когда же крест будет вынесен на середину храма и положен на аналой – трезвон.

Подобный же перезвон, но только частый, быстрый, и по 7 раз (или по 3 раза) в каждый колокол, бывает перед малым освящением воды. При погружении креста в воду – трезвон.

Такой же, как перед водоосвящением, бывает перезвон перед посвящением в сан Епископа. Вообще частый перезвон по несколько раз в каждый колокол есть торжественный звон. В некоторых местностях такой перезвон совершают перед началом Литургии в храмовые Праздники и в других торжественных случаях, например, как указано было выше, при чтении Пасхального Евангелия.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРЕБОРА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Перебор, иначе похоронный или погребальный звон, выражает грусть и скорбь об усопшем. Он совершается, как уже сказано было выше, в обратном порядке, чем перезвон, т. е. медленно ударяют по одному разу в каждый колокол с самого малого и до самого большого, а после этого ударяют одновременно во все колокола. Этот скорбный похоронный перебор обязательно заканчивается кратким трезвоном, выражающим радостную христианскую веру в воскресение усопшего.

Ввиду того, что в некоторых руководствах по звону указано не совершать при отпевании усопших трезвона, а это не соответствует церковной практике, то мы по этому поводу даем некоторое разъяснение.

Вторая часть песни прямо указывает на радость в будущей жизни со Христом. Она то и выражается, в заключение скорбного перебора, трезвоном.

Трезвон, напоминающий о воскресении, благостно действует на верующую христианскую душу, скорбящую о разлуке с усопшим и дает ей внутреннее утешение. Лишать христианина такого утешения нет никаких оснований, тем более, что этот трезвон прочно вошел в быт русского православного народа и является выражением его веры.

Таким образом, при несении усопшего на отпевание в храм совершается скорбный перебор, а при внесении его в храм – трезвон. После отпевания, при выносе усопшего из храма, совершается снова перебор, оканчивающийся также трезвоном.

При отпевании и погребении иереев, иеромонахов, архимандритов и архиереев совершается несколько иной перебор. Сначала ударяют в большой колокол 12 раз, потом следует перебор, снова 12 раз в большой колокол и снова перебор и т. д. При внесении тела в храм совершается трезвон, также по прочтении разрешительной молитвы – трезвон. При вынесении тела из храма, снова указанный перебор, а по поставлении тела в могилу бывает трезвон. В иных же местах звонят обычным похоронным перебором.

В «Чиновней книге» указано, что при выносе патриарха Иоакима был благовест, переменяя во все колокола изредка (Врем. Имп. Моск. Общ. Ист. и древн. 1852 г. кн. 15, стр. 22).

Существует еще так называемый красный звон во все колокола («во вся тяжкая»).

Красный звон бывает при кафедральных соборах, монастырях, лаврах, т. е. там, где имеется большое количество колоколов, в составе которых много больших колоколов. Красный звон совершается несколькими звонарями, в количестве пяти человек и больше.

Красный звон бывает в Великие Праздники, при торжественных и радостных событиях в Церкви, а также для отдания почести епархиальному архиерею.

Кроме того, следует также упомянуть о «всполошном» или «набатном» звоне, имеющем общественно-бытовое значение.

Всполошным или набатным звоном называется непрерывные, частые удары в большой колокол. В набат или всполох звонили во время тревоги по случаю пожара, наводнения, мятежа, нашествия врагов или другого какого-нибудь общественного бедствия.

«Вечевыми» колоколами назывались колокола, которыми жители Новгорода и Пскова созывали народ на вече, т. е. на народное собрание.

Победа над неприятелем и возвращение полков с поля брани возвещалось радостным, торжественным трезвоном во все колокола.

В заключение напомним, что наши русские звонари достигли высокого мастерства в колокольном звоне и прославились на весь мир. Много туристов приезжало из Европы, Англии и Америки на Праздник Пасхи в Москву, слушать пасхальный звон.

В этот «праздников Праздник» в Москве, в общей сложности всех храмов, звонили боле 5.000 колоколов. Тот, Кто слышал Московский пасхальный звон, тот никогда его не мог забыть. Это была «единственная в мире симфония», как пишет о том писатель И. Шмелев.

Этот мощный, торжественный звон переливался, по всей Москве, различными мелодиями каждого храма и возносился от земли к небу, как победный гимн Воскресшему Христу.

(В основу указаний о порядке звона положена гл. образом практика Русской Православной Церкви (центр. России). Эта практика создана и утверждена многовековым опытом и бытом Русского Православного народа, т. е. самою жизнью Соборной Церкви).

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»