чем был вызван распад халифата

Причины распада халифата

Всего получено оценок: 165.

Всего получено оценок: 165.

Самым крупным государством на планете на рубеже VII-VIII веков был Халифат Омейядов. Он охватывал огромную территорию, от реки Инд на востоке до Иберийского полуострова на западе. Он распался в 750 года. Этот процесс постиг все крупные государства древности и Средних Веков.

Предыстория

Создание халифата связано с появлением новой монотеистической религии – ислама. Она возникла в арабском мире в первой половине VII века.

Период его существования с 661 по 750 год получил название “золотого века ислама”. С ним связано множество достижений в науке, философии и литературе. Столица государства почти все годы его существования находилась в Дамаске и с 744 по 750 год в городе Харране на современной сирийско-турецкой границе. При халифе Хишам ибн Абдул-Малике период арабской экспансии подошел к концу. В 732 году мусульманская армия потерпела поражение при Пуатье на территории Франции и вскоре отступила в Пиренеи. В 739 году произошло берберское восстание на территории современного Марокко. Таким образом, появилось первое независимое государство за пределами халифата. С этими событиями совпали поражения мусульман на востоке в сражениях с индийской династией Чалукья.

В 744 году на трон вступил четырнадцатый халиф Марван II ибн Мухаммад. В годы его правления началась различные мятежи и восстания. В результате, они вылились в гражданскую войну – Третью фитну. К 750 году войско под командованием Марвана II проиграло битву Абу Муслиму, который командовал шиитами, в битве на реке Большой Заб на территории современного Ирака. В этом сражении погибли почти все Омейяды.

Площадь халифата составляла 11 млн кв.км. Его населяло от 33 до 62 миллионов человек. Из них больше всего было персов (20 млн) и коптов из Египта (7 млн). Среди других крупных народов стоит назвать арабов, сирийцев, индийцев, армян, евреев, берберов и испанцев.

Причины распада

Основной причиной можно считать огромную территорию. Населявшие ее народности не могли вечно находиться под властью Дамаска. На окраинах была заметна тенденция к сепаратизму. Вторая причина – религиозный состав. Например, регионы с христианством стремились вернуться в состав Византии. Третья причины – раскол среди самих мусульман на шиитов и суннитов. Четвертой причиной следует считать феодальную структуру общества. Она привела к тому, что на местах появилось множество мелких правителей. Халифат постигла феодальная раздробленность. Это делает его судьбу похожей на империю Карла Великого и Киевскую Русь после смерти Владимира Мономаха.

После распада халифата остатки династии Омейядов стали править в Кордовском эмирате, который охватывал большую часть территории современных Испании и Португалии. Появившийся в 750 году халифат Аббасидов (Багдадский) унаследовал большую часть территории государства Омейядов, от реки Инд до Туниса.

Что мы узнали?

Кратко причины распада халифата проходят в школьном курсе истории Средних Веков в 6 классе. Следует понимать почему арабский халифат распался, такая судьба в тот исторический период постигла все крупные государства.

Арабский халифат и его распад

Появление в VII веке новой монотеистической религии, ислама, привело к созданию государства, которое вошло в историю под названием Арабский халифат. Около сотни лет, с 650 по 750 год н. э., это было самое крупное государство на планете. Арабский халифат и его распад кратко изучают в школьном курсе истории 6 класса. На эту тему ученикам могут задать доклад.

Особенности халифата

Свою историю он вел от Праведного халифата, занимавшего в 632 году территорию современного Аравийского полуострова. Столицей был город Медина.

В 656 году ее перенесли в Эль-Куфу на реке Евфрат южнее Багдада. В 661 году халиф Муавия I сделал столицей Дамаск, где она и находилась до 750 года н. э.. Этот же халиф основал династию Омейядов. В первые годы своего существования она вела экспансию на восток, в сторону Памира и реки Инд, а также на запад, по побережью Северной Африки. И еще на северо-запад, на полуостров Малая Азия, где арабы дошли до Константинополя.

В Азии они смогли захватить сасанидский Иран, государственной религией которого был зороастризм. Арабы не смогли справиться с Византией, но взяли под своей контроль почти весь Иберийский полуостров к 712 году. Их экспансия в Западной Европе была остановлена франками в 732 году в битве при Пуатье.

От названия правившей династии халифат получил название Омейядского, а от столицы — Дамасского. Государство делилось на провинции, которыми правили эмиры и султаны. Многое в управлении было заимствовано у персов. Иноверцы платили два налога — поземельный и поголовный (харадж и джизья).

Распад государства

В 743 году в халифате началась междоусобица. В 747 году против Омейядов произошло восстание в персидских провинциях под предводительством Аббасидов. Спустя три года они смогли свергнуть 14-го халифа Марвана II. Эти события вошли в историю как Аббасидская революция. Остатки правившей династии Омейядов бежали на Иберийский полуостров, где создали Кордовский эмират, который просуществовал с 765 по 929 год.

Большая часть территории бывшего Арабского халифата досталась династии Аббасидов. Они взяли под контроль земли от Туниса на западе и до Памира на востоке. Северной границей государства стал южный берег Аральского моря, а также Дербент на западном берегу Каспия. Общая площадь халифата Аббасидов составляла 6,8 млн кв. м. По форме правления государство также было теократической монархией. В качестве валюты использовались динар и дирхем. Арабы контролировали торговые пути на Ближнем Востоке и в Индийском океане, а также часть Великого шелкового пути. Халифат Аббасидов распался в 945 году.

Столица государства в 750–762 годах находилась в Эль-Куфе, а в 762 году ее перенесли в Багдад, который стал крупным центром арабской культуры и науки. В 836 году столицу перенесли на 56 лет в Самару, а потом снова вернули в Багдад.

Что мы узнали?

Арабский халифат существовал с середины VII века по 945 год и на протяжении 100 лет был самым крупным государством на планете. Он возник вследствие появления ислама. Другими названиями халифата были Омейядский и Дамасский.

Причины распада арабского халифата Аббасидов кратко об истории средних веков (6 класс)

Самым крупным государством на планете на рубеже VII-VIII веков был Халифат Омейядов. Он охватывал огромную территорию, от реки Инд на востоке до Иберийского полуострова на западе. Он распался в 750 года. Этот процесс постиг все крупные государства древности и Средних Веков.

Предыстория

Создание халифата связано с появлением новой монотеистической религии – ислама. Она возникла в арабском мире в первой половине VII века.

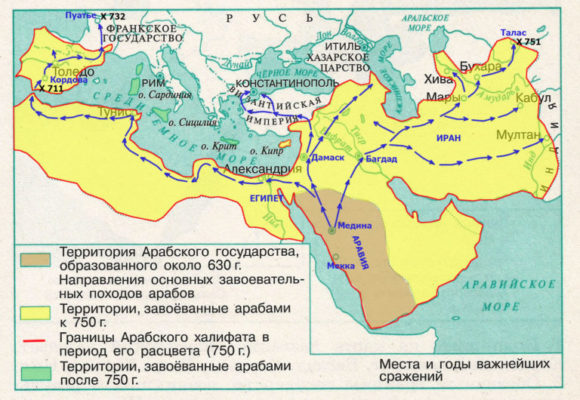

Рис. 1. Арабский халифат.

Период его существования с 661 по 750 год получил название “золотого века ислама”. С ним связано множество достижений в науке, философии и литературе. Столица государства почти все годы его существования находилась в Дамаске и с 744 по 750 год в городе Харране на современной сирийско-турецкой границе. При халифе Хишам ибн Абдул-Малике период арабской экспансии подошел к концу. В 732 году мусульманская армия потерпела поражение при Пуатье на территории Франции и вскоре отступила в Пиренеи. В 739 году произошло берберское восстание на территории современного Марокко. Таким образом, появилось первое независимое государство за пределами халифата. С этими событиями совпали поражения мусульман на востоке в сражениях с индийской династией Чалукья.

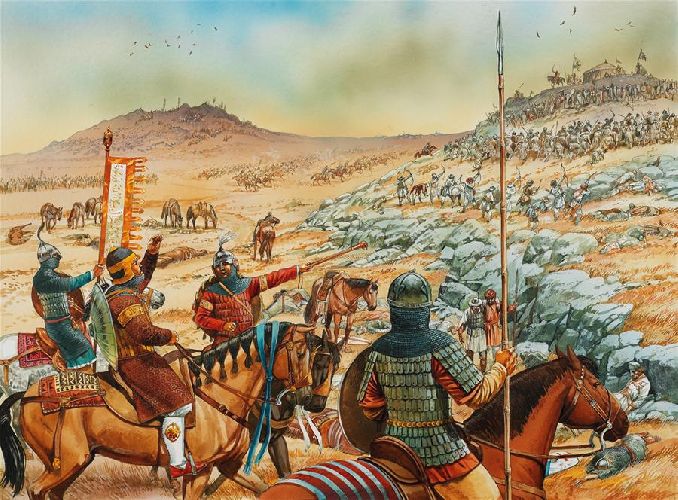

В 744 году на трон вступил четырнадцатый халиф Марван II ибн Мухаммад. В годы его правления началась различные мятежи и восстания. В результате, они вылились в гражданскую войну – Третью фитну. К 750 году войско под командованием Марвана II проиграло битву Абу Муслиму, который командовал шиитами, в битве на реке Большой Заб на территории современного Ирака. В этом сражении погибли почти все Омейяды.

Площадь халифата составляла 11 млн кв.км. Его населяло от 33 до 62 миллионов человек. Из них больше всего было персов (20 млн) и коптов из Египта (7 млн). Среди других крупных народов стоит назвать арабов, сирийцев, индийцев, армян, евреев, берберов и испанцев.

Рис. 2. Арабский халифат распад.

Причины распада

Основной причиной можно считать огромную территорию. Населявшие ее народности не могли вечно находиться под властью Дамаска. На окраинах была заметна тенденция к сепаратизму. Вторая причина – религиозный состав. Например, регионы с христианством стремились вернуться в состав Византии. Третья причины – раскол среди самих мусульман на шиитов и суннитов. Четвертой причиной следует считать феодальную структуру общества. Она привела к тому, что на местах появилось множество мелких правителей. Халифат постигла феодальная раздробленность. Это делает его судьбу похожей на империю Карла Великого и Киевскую Русь после смерти Владимира Мономаха.

После распада халифата остатки династии Омейядов стали править в Кордовском эмирате, который охватывал большую часть территории современных Испании и Португалии. Появившийся в 750 году халифат Аббасидов (Багдадский) унаследовал большую часть территории государства Омейядов, от реки Инд до Туниса.

Рис. 3. Аббасидский халифат.

Что мы узнали?

Кратко причины распада халифата проходят в школьном курсе истории Средних Веков в 6 классе. Следует понимать почему арабский халифат распался, такая судьба в тот исторический период постигла все крупные государства.

Вопросы-ответы: §9 Арабский халифат и его распад

Вопросы и ответы к §9 «Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад» учебника Агибаловой, Донского «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс». Рекомендуется для проверки знаний после изучения.

План параграфа: 1. Природа и занятия населения Аравии. 2. Мухаммед — основатель ислама. 3. Мораль и право в исламе. 4. Завоевания арабов. 5. Арабский (Багдадский) халифат и его распад.

Понятия и термины: Бедуины, ислам, мусульманин, Коран, шариат, халиф, эмир.

Основные даты: 622 г. — переселение Мухаммеда и его сторонников из Мекки в Медину. 630 г. — образование Арабского государства. 750 г. — возникновение Багдадского халифата.

Имена: Мухаммед, Харун ар-Рашид.

§9. Возникновение ислама.

Арабский халифат и его распад

(вопросы и ответы по изучаемой теме)

Вопрос № 1. Какое животное являлось «кораблём пустыни» для арабских кочевых племен?

1) ишак; 2) верблюд; 3) лошадь.

Правильный ответ: 2) верблюд.

Вопрос № 2. Сборник изречений Мухаммеда и рассказов очевидцев о его жизни

1) Коран; 2) Сунна; 3) Сура.

Правильный ответ: 2) Сунна.

Вопрос № 3. Слово «ислам» в переводе с арабского означает

1) книга; 2) пророчество; 3) покорность Богу.

Правильный ответ: 3) покорность Богу.

Вопрос № 4. Первым годом мусульманского летосчисления является 622 год. Что произошло в тот год?

1) Мухаммед подчинил Мекку;

2) опасаясь расправы, Мухаммед и его сторонники переселились в Медину;

3) арабы захватили Сирию, Палестину, Египет и Среднюю Азию.

Правильный ответ: 2) опасаясь расправы, Мухаммед и его сторонники переселились в Медину.

Вопрос № 5. Какое событие произошло раньше других?

1) перенос Аббасидами столицы Халифата в Багдад;

2) Мухаммед становится «посланником Бога» – Пророком;

3) перенос Омейядами столицы Халифата в Дамаск.

Правильный ответ: 2) Мухаммед становится «посланником Бога» – Пророком.

Вопрос № 6. Укажите три причины военных успехов арабов в VII–VIII веках.

1) арабское войско было сильным и выносливым;

2) ни одна из стран, на территорию которых вторгались арабы, не оказывала военного сопротивления;

3) арабы верили, что, ведя священную войну с неверными (то есть немусульманами), они попадут в рай;

4) арабы считали, что все территории, которые они завоёвывают, прежде были арабскими;

5) противостоящие арабам державы были ослаблены внутренними распрями или взаимной враждой.

Краткий ответ: 135. Полный ответ:

Причины военных успехов арабов в VII–VIII веках: 1) арабское войско было сильным и выносливым; 3) арабы верили, что, ведя священную войну с неверными (то есть немусульманами), они попадут в рай; 5) противостоящие арабам державы были ослаблены внутренними распрями или взаимной враждой.

Вопрос № 7. Слово «Коран» в переводе с арабского означает

1) храм; 2) молитва; 3) чтение.

Правильный ответ: 3) чтение.

Вопрос № 8. Возникновение ислама связано с именем

1) Мухаммеда; 2) Аббаса; 3) Али.

Правильный ответ: 1) Мухаммеда.

Вопрос № 9. Башня рядом с мечетью, с которой служитель мечети призывает пять раз в день мусульман на молитву, – это

1) минарет; 2) Кааба; 3) мавзолей.

Правильный ответ: 1) минарет.

Вопрос № 10. Что стало одной из причин распада Арабского халифата?

1) упадок ремёсел;

2) отсутствие торговых связей с другими странами;

3) восстания и религиозные раздоры.

Правильный ответ: 3) восстания и религиозные раздоры.

Вопрос № 11. Какое событие произошло раньше?

1) захват арабами восточных провинций Византии – Сирии, Палестины и Египта;

2) Мухаммед провозгласил себя Пророком, посланником Бога;

3) поражение арабов при Пуатье, нанесённое Карлом Мартеллом.

Правильный ответ: 2) Мухаммед провозгласил себя Пророком, посланником Бога.

Вопрос № 12. Укажите три последствия принятия арабами ислама.

1) объединение арабских племён;

2) установлены правила поведения и обязанности, общие для всех мусульман;

3) идея подчинить «неверных» исламу убеждала арабов в необходимости завоевательных походов;

4) мусульманин мог поклоняться не только Аллаху, но и другим богам;

5) мусульмане были обязаны верить в своего Бога, но религиозные обряды могли не выполнять.

Краткий ответ: 123. Полный ответ:

Последствия принятия арабами ислама: 1) объединение арабских племён; 2) установлены правила поведения и обязанности, общие для всех мусульман; 3) идея подчинить «неверных» исламу убеждала арабов в необходимости завоевательных походов.

Вы смотрели : Вопросы и ответы к § 9. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад учебника Агибаловой, Донского «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс».

Распад Арабского халифата

Распад Арабского халифата

Арабский халифат во второй половине IX века. Во второй половине IX века во внутренней жизни Халифата наметился решающий перелом. В 847 году взбунтовавшиеся гвардейцы убили аль-Васика, и власть перешла в руки ставленника тюркских военачальников, брата аль-Васика — Джафара, вступившего на трон под именем аль-Мутаваккила (847 — 861).

Уже в первый год своего правления аль-Мутаваккил был вынужден коренным образом изменить религиозную политику своих предшественников и, в отличие от Мамуна и его преемников, больше не оказывать покровительства философам и богословам-мутакаллимам. Небольшая группа мусульманских интеллектуалов, которую традиционная часть исламского общества постоянно подозревала в ереси, была не в состоянии оказать сколько-нибудь серьезную поддержку предшественникам аль-Мутаваккила, и тем приходилось опираться на преторианскую гвардию сперва в Багдаде, а позднее, после 836 года, и в самом халифском дворце в Самарре. Гвардейцы вскоре осознали, что халиф не обладает реальной силой и предпочли считать своим лидером не его, а того или иного из своих военачальников. Аль-Мутаваккилу пришлось учесть опыт своего предшественника и считаться с тем, что авторитет халифской власти в государстве упал, а чиновники и военачальники, борясь за власть, все больше вмешиваются в государственные дела. Понимая, какую опасность для правящей династии и для него самого представляют неуправляемые и склонные к политическим авантюрам тюркские гвардейцы, аль-Мутаваккил стал лихорадочно искать способ избавиться от их насильственной опеки и попытался найти опору в консервативных кругах общества. Поэтому в последней судорожной попытке восстановить утраченное положение династии халиф решил принять сторону популярной в народе консервативной теологии и отверг насаждавшуюся его предшественниками элитарную мутазилитскую догматику, к которой ни он, ни его преемники больше никогда не возвращались.

Халифы аль-Мансур и Харун ар-Рашид всячески стремились сохранить известное равновесие между требованиями исламского фундаментализма и теми разнообразными культурными традициями, которые привносились в жизнь Халифата интеллектуалами из числа вновь обращенных мусульман. Так они рассчитывали сохранить мир в империи и укрепить свою власть. Аль-Мамун нарушил это равновесие, выступив в поддержку сравнительно узкого крута приверженцев греческой философской мысли и попытавшись основать исламскую догматику на непонятных для широкого круга верующих рационалистических философских основах. Тем самым он нарушил неустойчивый баланс сил и вызвал против себя гнев традиционалистов. Аль-Мутаваккил же, вместо того, чтобы восстановить этот баланс, попытался переориентироваться на традиционный ислам в его самых крайних формах и истребить всякое проявление религиозного свободомыслия, надеясь таким образом укрепить пошатнувшуюся власть Аббасидской династии и предотвратить неизбежный распад империи. Разумеется, успеха эта политика принести не могла.

Рационалистическое направление в исламе после 847 года стало предметом интересов и занятий лишь небольшого числа исламских интеллектуалов. В результате суннитский ислам оказался на долгое время лишенным каких-либо рационалистических подходов, которые отныне были присущи лишь шиитским теоретикам.

Гонения на мутазилитов отразились и на положении Алидов. Со времени непродолжительного союза аль-Мамуна с Али ар-Рида, столь трагически завершившегося для последнего, Алиды не пользовались благосклонностью властей, однако репрессиям не подвергались. А при аль-Мутаваккиле их стали жестоко преследовать. В 850 году аль-Мутаваккил приказал собрать в Самарре всех проживавших в Багдаде Алидов, присоединить к ним вызванных из Египта членов рода и сослать их в Медину. Некоторые, находившиеся в Египте, Алиды пытались уклониться от исполнения этого приказа, за что были жестоко наказаны. Позднее сменивший аль-Мутаваккила халиф аль-Мунтасир (861 — 862) отправил в Египет специальный указ, запрещавший остававшимся там Алидам арендовать государственные земли, покидать пределы египетской столицы, ездить верхом на лошадях, держать более одного раба, давать в суде свидетельские показания. И хотя этот указ никогда не исполнялся, он может служить примером отношения аль-Мутаваккила и его преемников к мусульманской аристократии.

В 851 году аль-Мутаваккил открыто выразил свое враждебное отношение к шиитам. По его приказу шиитская святыня, могила Хусайна в Кербеле, была осквернена, и халиф запретил паломничество к ней. Десятый шиитский имам аль-Хади был насильственно перевезен из Медины в Самарру, где в 868 году и умер. Халиф распорядился наказывать смертью всякого, кто осмелится оскорблять сподвижников Пророка и первых трех праведных халифов. Он старался общаться только с ярыми ненавистниками Али. Рассказывали, что один из них имел обыкновение всячески поносить четвертого праведного халифа. Кривляясь и паясничая, он засовывал под одежду подушку и, обнажив лысый череп, пускался в пляс, припевая: «Вот идет лысый пузан, халиф правоверных», имея в виду Али. Приняв решение возвратиться к консервативной версии ислама, аль-Мутаваккил стал преследовать сторонников других философско-религиозных учений, в первую очередь христиан-несторианцев, которых изгнали из диванов. Дружеский и просвещенный диалог между исламом и христианством сменился ожесточенной полемикой. От времени аль-Мутаваккила сохранились два сочинения, содержащие нападки на иноверцев, в первую очередь христиан: труд уроженца Мерва, перешедшего в ислам христианина Абдаллаха ат-Табари (не путать с известным арабским историком Ибн Джариром ат-Табари), написавшего в 855 году по просьбе аль-Мутаваккила «Книгу о религии и империи» (Китаб ад-дин ва-д-даула), заслужившую одобрение халифа, и трактат аль-Джахиза «Отвержение христиан». Основываясь на истолковании соответствующих мест в Коране, эти авторы обвиняли христиан и иудеев в том, что они исказили священные книги, и объясняли, как они это сделали. Однако при этом мусульманские писатели вынуждены были признать, что проповеди Мухаммада явились завершением иудейско-христианского откровения.

В ответ на высказанные в этих сочинениях обвинения христиане, со своей стороны, указывали, что ни в Ветхом, ни в Новом Заветах не было никаких указаний на пришествие нового пророка. Таким образом, полемика, связанная с толкованием священных текстов, приняла идеологический характер. В этих спорах исламские теологи высказывали не только свои взгляды на роль и место Иисуса Христа, но оперировали множеством трансформированных в ближневосточном фольклоре легенд. Это обстоятельство, равно как и путаница в Коране по поводу двух Марий (сестры Моисея и матери Иисуса Христа), давало христианам обильный материал для аргументации в спорах с их противниками. Многие темы антихристианской полемики со временем стали постоянными, и такие позднейшие теологи как Ибн Хазм (умер в 1064 г.) и аль-Газали (умер в 1111 году), обладавшие глубочайшими познаниями в области догматики враждебной стороны, могли цитировать священные книги иудеев и христиан столь же свободно, как и Коран. Позднейшие суннитские и шиитские историки трактовали действия аль-Мутаваккила в первую очередь как результат его личных религиозных убеждений. В действительности его побуждало к ним политическое положение в стране. Это хорошо понимал аль-Джахиз, который был не столько профессиональным теологом, сколько писателем и эссеистом. Как он справедливо отмечал, источник религиозного ожесточения аль-Мутаваккила и его нетерпимости следовало искать в первую очередь в самой исторической ситуации, в частности в положении халифа, зажатого между своим ближайшим советником аль-Фатхом ибн Хаканом, верховным кади — традиционалистом Ибн Ахтамом — и тюркскими эмирами, в результате чего он быстро утрачивал остатки политической власти в империи. Аль-Джахиз обратил внимание и на социальный аспект ситуации. Он отметил, что христиане более образованы и богаты, ездят на охоту, играют в поло и носят более красивую одежду, что производит впечатление их превосходства и тем самым унижает мусульман. Это и создает условия для религиозных конфликтов. Аль-Джахиз доказывал, что для подобного чувства униженности у мусульман нет никаких оснований и что их религиозное превосходство совершенно очевидно.

В 853 году аль-Мутаваккил издал указ о восстановлении старинных дискриминационных мер против христиан и иудеев, обычно в последние годы не применявшихся. Было предписано надзирать за соблюдением правил в отношении поведения и одежды иноверцев. Иноверцам было запрещено занимать какие бы то ни было должности в администрации и изучать в школах арабский язык, что должно было, по мнению халифа, воспрепятствовать их проникновению во властные структуры и отделить их от мусульман. Установленной еще при халифе аль-Махди михне были приданы новые функции. Теперь михна должна была не только преследовать мусульман, которых подозревали в манихействе, зороастризме или в том, что они исповедуют учение «дахрия» (так именовалась секта, члены которой верили в извечность материального мира («дахр»), но также следить за деятельностью религиозных меньшинств.

В Египте, где еще со времен Омейядов практиковались различные строгости и ограничения в отношении христиан, ситуация еще более обострилась. Особенно тяжелым оказалось положение коптских христиан в IX веке, когда началась интенсивная миграция бедуинских племен в страну. Центры коптского христианства, монастырские общины и обители в пустыне подвергались жестокому разграблению, и монахи вынуждены были превращать свои монастыри в крепости, а власти не принимали никаких мер, чтобы их защитить. В результате такой политики Египет все более исламизировался, а христиане были сведены до положения бесправного религиозного меньшинства. Отказавшись от религиозной политики своих предшественников, аль-Мутаваккил продолжал их строительную деятельность. Грандиозный дворец в Самарре, созданию которого халиф уделял столь большое внимание, дорого обошелся казне. Однако, опасаясь за свою жизнь, аль-Мутаваккил однажды решил вовсе покинуть свою резиденцию и приказал соорудить к северу от Самарры новый город, названный по его имени Джафария, где построил дворец, мечеть и казармы, стоившие казне, по свидетельству хронистов, много денег.

Не доверяя окружавшим его людям, аль-Мутаваккил оказался одним из немногих аббасидских халифов, пытавшихся управлять страной без официально назначенного вазира. Функцию его ближайшего помощника и советника выполнял славившийся своей образованностью, преданный халифу и опытный администратор аль-Шатх ибн Хакан, которого часто, вероятно не вполне справедливо, арабские историки называли интриганом и доносчиком. В окружении аль-Мутаваккила было много тюркских военачальников, занимавших высшие посты в придворной иерархии, и аль-Фатх ибн Хакан в значительной мере противостоял их влиянию, за что, возможно, и заслужил неприязнь многих своих современников.

Аль-Фатх ибн Хакан принадлежал к знатной тюркской семье из Ферганы. Его отец возглавлял тюркских солдат из Мавараннахра, составлявших личную гвардию халифа аль-Мутасима. Аль-Фатх попал к аббасидскому двору в возрасте шести лет в роли товарища по детским играм будущего халифа. Поэтому он воспитывался вместе со своим сверстником аль-Мутаваккилом и позднее стал его другом и помощником во всех государственных делах. Сначала аль-Мутаваккил назначил его надзирающим за строительными работами в Самарре, а в 856 году — правителем Египта, сместив с этого поста своего собственного сына, впоследствии халифа аль-Мунтасира, чего тот никогда не мог простить ни отцу, ни его другу.

Просвещенный помощник аль-Мутаваккила был большим меценатом, в его дворце часто бывали ученые, писатели и поэты, в том числе аль-Джахиз и знаменитый поэт, аббасидский панегирист аль-Бухтури (821—897), филолог и историк ас-Салаб (815—904) и другие. В доме у аль-Фатха была обширная библиотека, которую любили посещать ученые и теологи из Басры и Куфы. Он был страстным «книголюбом», и легенда повествует, что всякий раз, когда он выходил по какой-либо причине из-за стола халифа, он извлекал из рукава или из туфли какую-либо рукопись и читал ее до тех пор, пока не возвращался к столу. Сочинял он и стихи, и прозу. Погиб аль-Фатх трагически, пытаясь своим телом заслонить от кинжала убийцы своего друга и покровителя. Аль-Мутаваккил, как и другие аббасидские правители его времени, очень серьезно относился к поддержанию своего авторитета путем строгого соблюдения внешней атрибутики. В соответствии с древнеиранскими обычаями торжественные аудиенции во дворце давались в форме установленного церемониала, который лишний раз должен был подчеркнуть величие халифской власти. Праздники халифской семьи отмечались во дворце с необыкновенной пышностью. Одним из впечатляющих, отмеченных историками торжеств был праздник, устроенный халифом в связи с днем обрезания его любимого наследника аль-Мутазза.

Создавая придворную гвардию из наемников и рабов, халифы преследовали цель получить военную силу, обязанную своим возвышением лично им, чуждую местному населению и готовую безжалостно подавлять любые мятежи и волнения в империи. Но щедро оплачиваемая гвардия гулямов со временем настолько усилилась, что стала диктовать свою волю самому халифу и сделала его игрушкой в своих руках. Армия наемников стоила дорого. А между тем возможности для ее содержания сократились, и, как сообщают источники, стоимость жизни в IX веке значительно возросла. Некоторые военачальники стали требовать, чтобы им было предоставлено право прямого управления провинциями, где они могли бы содержать свое войско за счет увеличения собираемого с жителей налога. Недовольство армии вылилось в целую серию государственных переворотов.

Аль-Мутаваккил назначил своим преемником не старшего сына аль-Мунтасира, а младшего отпрыска от любимой фаворитки, греческой наложницы — аль-Мутазза, что вызвало недовольство эмиров. Тюркские военачальники решили поддержать аль-Мунтасира, предварительно заручившись его обещанием управлять государством, строго сообразуясь с их интересами, а аль-Мутазза заточили в тюрьму. Однако вскоре между новым халифом и гвардейцами возникла ссора. Аль-Мунтасир, видимо, не сумел, или не захотел выполнять их волю и спустя шесть месяцев был ими убит.

Смерть аль-Мутаваккила положила начало целому десятилетию кровавых смут и дворцовых переворотов, во время которых тюркские эмиры назначали и низвергали халифов. Эта чехарда была результатом борьбы за власть, которая разыгралась между различными придворными и гвардейскими кликами. За десять лет с 861 по 870 год на престоле сменилось четыре халифа, из которых по крайней мере трое умерли насильственной смертью. Это были аль-Мунтасир (861—862), аль-Мустаин (862—866), аль-Мутазз (866—869) иаль-Мухтади(869—870).

Свергая аль-Мунтасира, тюркские военачальники, видимо, решили действовать более осмотрительно и не доверять обещаниям претендента на престол. Они возвели на трон сына аль-Мутасима — аль-Мустаина. Но этот выбор не был сделан ими единодушно. Часть военачальников сочла, что новый халиф не обладает нужными им качествами и отказалась его поддержать. Противники аль-Мустаина изгнали его из Самарры в Багдад, вызволили из тюрьмы аль-Мутазза и провозгласили его халифом. Таким образом, возникло двоевластие; один халиф находился в Багдаде, а другой — в Самарре. В 865 году тюркские сторонники аль-Мутазза двинулись на Багдад.

С полным основанием опасаясь грабежей со стороны приближавшегося тюркского войска, имевшие богатый и горький опыт междоусобиц горожане решили оказать сопротивление. Осада города сторонниками аль-Мутазза продолжалась около года (865—866), причем оборону возглавили тахиридские эмиры, стоявшие во главе полиции. Они сумели объединить вокруг себя горожан всех конфессий и соорудить прочные защитные укрепления. За время осады и боев предместья города сильно пострадали. Некоторые районы были совершенно разрушены. В конце концов багдадцы вынуждены были капитулировать. Аль-Мустаин отрекся от престола, но это его не спасло, и он был убит. Желая укрепить позиции центральной власти в Египте, одной из самых богатых провинций халифата, аль-Мутазз направил туда своего наместника, а в помощь ему для контроля над финансами назначил тюркского военачальника Ахмада ибн Тулуна. В 868 г. Ахмад ибн Тулун сумел полностью захватить власть над страной и даже частично над Сирией и, воспользовавшись слабостью халифской власти, основал в своих владениях фактически независимую от Багдада династию Тулунидов. Но и аль-Мутаззу не было суждено долго оставаться у власти. Утратив за три года правления благорасположение тюркских гвардейцев в Самарре, он был схвачен, избит, его заставили отречься от престола (это было необходимо для придания видимой законности переходу власти к другому члену правящей династии), а затем убит.

Тяжелые испытания, выпавшие на долю жителей Багдада, и отсутствие в городе стабильной власти оказали влияние и на положение дел в провинциях. Все десятилетие было временем беспрецедентного произвола провинциальных эмиров и чиновников, полностью вышедших из под контроля центральной власти и облагавших жителей вверенных им владений огромными налогами в свою пользу, что давало им возможность создавать свою собственную армию. Разумеется, в этой сложнейшей обстановке государственная казна ничего из провинций не получала.

После убийства аль-Мутазза и шестимесячного правления его преемника аль-Мухтади (869—870) на престол вступил брат аль-Мутазза, другой сын аль-Мутаваккила — аль-Мутамид, которому суждено было продержаться у власти более двадцати лет (870—892). Молодой халиф был слабой фигурой, может быть это и обеспечило ему долгое царствование. С самого начала он счел за лучшее разделить управление государством на две части, что символически положило начало будущему распаду империи. Своему сыну Джафару он пожаловал западные провинции, включавшие Ифрикию, Египет и Сирию, а эмиром Ирака, Ирана и Аравии назначил своего брата аль-Муваффака, который стал фактическим правителем всего востока и которому через некоторое время неспособный руководить государством халиф, возможно вопреки собственной воле, полностью доверил всю власть, избрав для себя резиденцией Самарру, откуда редко выезжал.

В качестве регента аль-Муваффак (умер в 891 г.) вскоре стал фактически неограниченным правителем Халифата. Энергичный и деятельный руководитель, он поставил перед собой задачу укрепить авторитет центральной власти, добиться восстановления порядка в провинциях и подчинения их Багдаду. Он начал с того, что навел порядок в самой столице, где в условиях государственной смуты бесчинствовал плебс, грабивший имущество зажиточных горожан. Кроме того, на его долю выпала тяжелая задача по ликвидации восстания занджей и война с Саффаридами — династией, захватившей власть в восточных провинциях империи.

Потребность в рабах в общественном производстве стимулировала весьма оживленную работорговлю. Особенно интенсивно использовался труд рабов в Нижнем Ираке. Крупные землевладельцы владели здесь поместьями, на которых выращивался сахарный тростник и хлопок, и где шла большая работа по осушению болот и проведению каналов, предназначенных для искусственного орошения. На плантациях трудились исключительно чернокожие рабы, привозимые арабскими и персидскими купцами с восточного побережья Африки и с острова Занзибар (ар. «Зандж»), откуда и произошло их наименование «занджи». Часть плантаций принадлежала государству. Условия работы были каторжными. Надсмотрщики обращались с рабами жестоко, а полуголодное существование и болотная лихорадка убивали их сотнями. Особенно большое скопление рабов на плантациях было в районе Басры и в иранском Хузистане.

В 869 году вспыхнуло большое восстание занджей. Некий Али ибн Мухаммад, утверждавший, что он ведет свое происхождение от Али и Фатимы, провозгласил себя халифом в районе, занятом повстанцами, приказал молиться за него в мечетях как за суверенного государя и даже чеканить монеты с его именем. Он объявил себя «скрытым имамом», собрал в окрестностях Басры около 15 тысяч рабов и возвестил, что явился чтобы улучшить их положение и сделать их владельцами имущества и рабов. Арабские средневековые историки с презрением отвергали «алидскую генеалогию» Али ибн Мухаммеда и мало что сообщали об идеологии, которая стояла за волнениями занджей. Занджи не создали особой секты и поэтому их действия не нашли отражение в трудах арабских ересеографов.

Историк аль-Масуди сообщает, что занджи обратили в рабство и увели из города много жителей. По его словам, они продавали на рынках арабских женщин знатного происхождения — алидок и курайшиток. Каждый из грабителей владел десятками женщин, находившихся у него в качестве рабынь-наложниц. Постепенно руководители занджей превратились в крупных землевладельцев и рабовладельцев. Обладая большими богатствами и неограниченной властью, они объявили свою деспотию идеальным государственным устройством.

В 879 году занджи захватили город Васит и таким образом отрезали пути, ведущие из Багдада к Персидскому заливу, прервав нормальный ход речной и морской торговли с заморскими странами (в первую очередь с Индией), приносившей казне большие доходы. Продвигаясь на север, занджи стали угрожать самому Багдаду. Нарушение традиционной торговли по рекам Ирака пошло на пользу главному торговому сопернику Багдада — правителю Египта Ибн Тулуну, ибо торговые корабли стали избегать неспокойный район Персидского залива, и купцы предпочитали доставлять свои товары к Средиземному морю через порты Красного моря.

Оценив всю опасность сложившейся ситуации, аль-Муваффак отправил войско во главе со своим сыном, будущим халифом аль-Мутадидом, которое изгнало занджей из Васита. Подавление восстания занджей заняло полтора десятилетия. Занджи храбро сражались, ибо им нечего было терять, а их главари проявили немалое военное умение. Они не пытались долго удерживать захваченные города, понимая, что это невозможно, но, подвергнув их разграблению, уходили в Нижний Ирак, где находили недоступные убежища в болотах. Они создали укрепленные базы на островах Шатт аль-Араба между каналами и густыми зарослями камыша, где расположили свои жилища, склады и куда свозили награбленную добычу. Отсюда же они совершали набеги на купеческие караваны и нападали на речные суда. Халифская армия, отборные части которой состояли из кавалерии, была непригодна для войны в местных условиях, и солдат приходилось пересаживать на лодки, а повстанцев выгонять из болот под градом стрел. При этом на сторону занджей часто переходили чернокожие солдаты из отрядов правительственных войск.

Сначала аль-Мутамид пытался справиться с ситуацией сам, однако несколько отправленных им против занджей карательных экспедиций оказались малоэффективными. Дело усложнялось тем, что в 875 году у занджей появился новый союзник в лице правителя Сиджистана Иакуба ас-Саффара (о ас-Саффаре и Саффаридах будет сказано ниже), который возымел честолюбивые намерения захватить власть в Халифате и двигался с войском на Багдад. Однако здесь в дело вмешался энергичный аль-Муваффак. Войско Иакуба ас-Саффара было разгромлено на пути в Багдад, а отряд его наместника в Хузистане, пытавшийся предпринять совместные наступательные действия с занджами, был разбит под Сусом в 876 году. Только теперь аль-Муваффак получил возможность начать массированные операции против занджей. Сперва в 880 году он отправил в поход отряд во главе с собственным сыном, но когда тому не удалось добиться реального успеха, сам в 883 году возглавил армию.

Войско аль-Муваффака в сопровождении многочисленной речной флотилии из мелких судов, барок и лодок стало медленно продвигаться по протокам и каналам к убежищам занджей. Аль-Муваффак оказался неплохим стратегом и, вместе с тем, умелым дипломатом. Его войско брало укрепленные лагеря занджей штурмом один за другим, одновременно он сманивал повстанцев хорошим обращением с пленными и обещаниями помиловать всех, кто добровольно выйдет из болот. Наконец ему удалось пробиться к самой большой крепости и резиденции Али ибн Мухаммада, и он предложил вождю восстания капитулировать и принести присягу халифу в обмен на помилование. Али отказался. Началась длительная осада. В крепости голодали. Наконец в 883 году она пала, Али был убит, а регент с войском возвратился в Багдад, где ему была организована торжественная встреча и где за победу над занджами он удостоился почетного имени ан-Насир ли-дин Аллах (Победитель во имя веры Аллаха).

Триумфальная победа аль-Муваффака над занджами не устранила, естественно, опасности местного сепаратизма, но на несколько десятилетий задержала окончательный распад государства. Фактический правитель мусульманской империи при бессильном халифе, аль-Муваффак был требовательным и жестким руководителем. Он не пользовался большой любовью у подданных Халифата, которых он безжалостно облагал все новыми налогами. Однако жители Ирака были ему благодарны за ликвидацию эанджской опасности. Своей главной целью аль-Муваффак положил любыми путями сохранить целостность государства, но добиться этого в полной мере ему не удалось. Его главной опорой продолжали оставаться тюркские военачальники, которых он щедро вознаграждал, пытаясь при этом опереться также и на служивую бюрократию, на мавали и на христианских чиновников, чье влияние при нем заметно возросло. Все они, разумеется, в первую очередь преследовали свои клановые интересы. За спиной халифа аль-Мутамида стояла богатая шиитская верхушка, также обладавшая в стране значительным экономическим и политическим влиянием. Конфликт социальных и религиозных групп часто приводил в Багдаде к различным заговорам, с которыми аль-Муваффак, играя на противоречиях сторон, безжалостно расправлялся. Аресты, конфискации имущества и даже убийства в период его правления были обычным делом.